不同年龄阶段的称呼

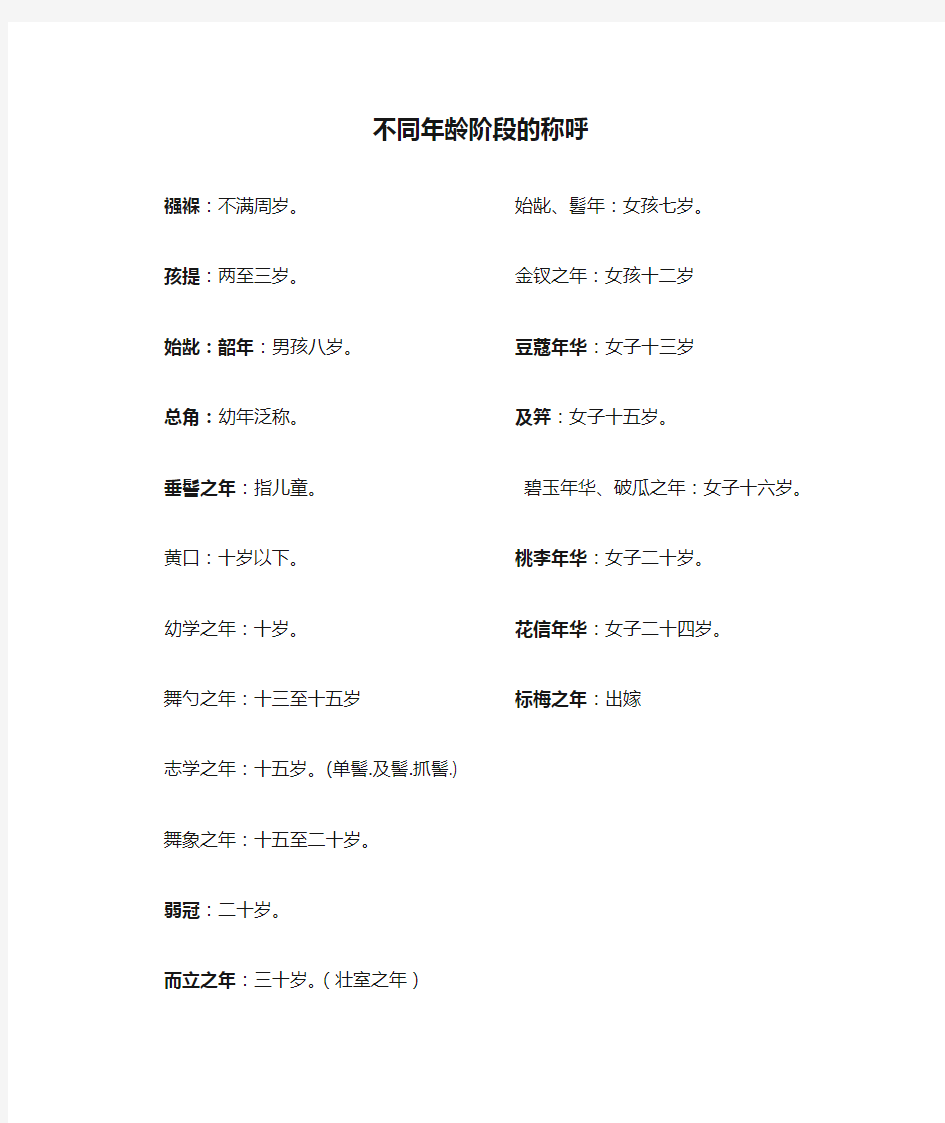

襁褓:不满周岁。始龀、髫年:女孩七岁。

孩提:两至三岁。金钗之年:女孩十二岁

始龀:韶年:男孩八岁。豆蔻年华:女子十三岁

总角:幼年泛称。及笄:女子十五岁。

垂髻之年:指儿童。碧玉年华、破瓜之年:女子十六岁。黄口:十岁以下。桃李年华:女子二十岁。

幼学之年:十岁。花信年华:女子二十四岁。

舞勺之年:十三至十五岁标梅之年:出嫁

志学之年:十五岁。(单髻.及髻.抓髻.)

舞象之年:十五至二十岁。

弱冠:二十岁。

而立之年:三十岁。(壮室之年)

不惑之年:四十岁。(强仕之年.春秋鼎盛)

知天命、知非之年:五十岁。(艾老.服官政.)

耳顺、花甲之年:六十岁。(杖乡之年.耆年.)

古稀之年:七十岁。(杖国之年.致仕之年.)

杖朝之年:八十岁。(杖朝之年.)

耄耋:八十、九十岁。

齯齿.鲐背.冻梨.黄发:九十岁

期颐:百岁之人。

天干地支纪年法

天干地支简称“干支”,取义于树木的干和枝。

天干有十:甲、乙、丙、丁、戊(wù)、己、庚、辛、壬(rén)、癸(guǐ);

地支十二:子、丑、寅、卯(mǎo)、辰(chén)、巳(sì)、午、未(wèi)、申、酉(yǒu)、戌(xū)、亥。

天干地支组合成如下六十个计时序号,作为纪年、月、日、时的名称,叫“干支纪年法”。

六十甲子顺序

1 ~10 甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉

11~20 甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未

21~30 甲申乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳

31~40甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯

41~50甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑

51 ~60甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥

用六十甲子依次纪年,六十年一个轮回。干支纪年法的新一年由立春开始,2009年的立春是二月四日,所以2009年2月4日立春之后才是己丑年,在此之前应是戊子年。公元纪年的一年以立春为界前后分属不同的干支纪年。

古代各个年龄段称谓! 初生:婴儿;一说婴为女,男则为孩。婴同膺,膺为胸,是指初生儿要抱在胸前喂哺。“嫛婗”:初生婴儿。 汤饼之期:婴儿出生三朝,称为“汤饼之期”。语出刘禹锡《送张盥诗》。 “满月”:婴儿出生满一个月称为“满月”,也叫“弥月”或“诞月”。弥是满的意思,所以弥月即满月。诞月来自《诗经?大雅?生民》第二章的首句:“诞弥厥月。”这一章是写后稷诞日的情况的。诞是发语词,“弥厥月”是说满了怀孕应用的月数,后来就用“诞月”指出生满月。如苏轼《贺坤成节表》:“恭临诞月,仰祝圣期。” “晬”:小儿满月、满一百日或满一岁都称为“晬”。因为晬是满一周期的意思。满百日称“百晬”,满一岁称“周晬”。百晬、周晬本指一种风俗,孟元老《东京梦华录?育子》中曾有记述:“生子百日,置会,谓之百晬;至来岁生日,谓之周晬。”《颜氏家训?风操》中也说:江南风俗,儿女一周年时为其制新衣,洗浴装饰,“男则用弓矢纸笔,女则用刀尺针缕并加饮食之物及珍宝服玩,置之儿前,观其发意所取,以验贪廉愚智,名之为试儿。”这种习俗也称为试晬或抓周。因此,“百晬”和“周晬”也成为百日和周岁的别称。宋代人吴自牧《梦梁录?育子》:“(生子)至来岁得周名曰周晬。”李商隐《骄儿》诗:“文葆未周晬,固已知六七。”不满一周岁称“未晬”。如陆游《山村经行因施药》诗之一:“曩日见公孙未晬,如今已解牧鸡豚。”曩日即昔日。 襁褓:不满周岁。 “旬岁”:指小儿周岁。周岁还称为“旬岁”,旬也是满的意思,所以旬岁即满一岁。因“周”与“环”同意,古人又将满一岁称为“环岁”。 初度:指小儿周岁。语出清代文学家程允升《幼学故事琼林》。后来亦泛指生日为“初度”,如六十岁生日称为“六十初度”。 孩提:幼儿时期。小孩二三岁称“孩提”或“孩抱”。《孟子?尽心上》:“孩提之意,无不知爱其亲也。”赵歧注:“孩提,二三岁之间,在襁褓知孩笑,可提抱者也。”《汉书?王莽传上》:“百岁之母,孩提之子,同时断斩,悬头竿杪。”《后汉书?李善传》:“(李续)虽在孩抱,奉之不异长君。” 鸠车之戏:五岁儿童。明代王志坚《表异录?人事》说:“小儿五岁曰鸠车之戏,七岁曰竹马之游,又抚尘而游。”晋代张华《博物志》说:“小儿五岁曰鸠车之戏,七岁曰竹马之戏。”鸠车是古代一种儿童玩具,抚尘是堆沙之类的游戏。这是用儿童爱作游戏的特点代指年龄。竹马之游、抚尘而游:七岁儿童。 七岁,换牙之期,称悼、龆龀、毁齿。另有冲龄、孩提、总角,角是孩子头上扎的小髻。十岁,古称“幼学”之年,典出《礼记·曲礼》上:“人生十年曰幼,学。” 髫年:女孩7岁。 龆年:男孩8岁。 总角、黄口、黄童:指童年。“角”指古时儿童头上的小髻,故名。语出《诗经》,如《诗·卫风·氓》“总角之宴”,又《齐风·甫田》“总角兮”。以后称童年为“总角”。陶潜《荣木》诗序:“总角闻道,白首无成。”也叫“黄口”或“黄童”,雏鸟黄口,用来比喻人的年少,故名。《淮南子·氾论训》:“古之伐国,不杀黄口。”韩愈《元和圣德》诗:“黄童白叟,踊跃欢呼。”垂髫:指童年。古时童子未冠,头发下垂,因而以“垂髫”代指童年。潘岳《藉田赋》:“被褐振裾,垂髫总发。” “髫童”、“毁齿”:儿童,叫“髫童”或“毁齿”。“髫”是下垂的头发,古时儿童未冠,头发下垂,所以叫髫童。又儿童到七八岁时乳齿脱落,更生新齿,所以又叫毁齿。柳宗元《南岳云峰寺和尚碑》:“元臣硕老,稽首受教;髫童毁齿,踊跃执役。”又合起来称“髫龀”(龀,换齿)。明·焦竑《玉堂丛语》,卷之七:“方孝孺髫龀已善属文。”

古人对年龄的称谓从0岁到100岁 0岁 汤饼之期 指婴儿出生三日。旧俗小儿出生三日,设筵招待亲友谓之“汤饼筵”,也作“汤饼宴”、“汤饼会”。 初度 是指生日之时。出自《离骚》:皇揽揆余初度兮,肇赐余以嘉名。后也也称生日为“初度”,出自《元史》:朕初度之日群臣毋贺。 赤子 初生的婴儿。《孔颖达疏》:子生赤色,故言赤子。 襁褓 本意是指包裹婴儿的被子和带子。后借指未满周岁的婴儿。 2岁 孩提 指两三岁的幼儿。亦作“孩抱”。也有写作“孩提包”或“提孩”的,韩愈诗中就有“两家各生子,提孩巧相如”句。

8岁 龆龀【tiáo chèn】 指七八岁的儿童。《韩诗外传》:男八月生齿,八岁龆齿。根据生理状况,男孩八岁、女孩七岁换牙,脱去乳齿,长出恒牙,这时叫“龀”,“龆年”或“髫年”。 总角 指八九岁至13岁的少年儿童。古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称“总角”)。因而也用“总角”来代指人的幼童阶段。 9岁 黄口 十岁以下。本指雏鸟的嘴。 10岁 幼学 十岁。《礼记·曲礼上》:人生十年曰幼,学。郑玄注:名曰幼,时始可学也。后因称十岁为“幼学之年”。 外傅之年 儿童十岁。

12岁 金钗之年 女孩十二岁。南朝梁武帝《河中之水歌》:头上金钗十二行,足下丝履五文章。古代女子12岁开始带钗梳妆。 13岁 豆蔻 指女子十三岁。豆蔻是十三四岁至十五六岁,豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少年时代为“豆蔻年华”。 舞勺之年 指男子13-15岁之间。据《礼记》记载:勺,一种乐舞,古未成童者习之。舞勺指未成童者学习勺舞。 15岁 及笄之年 即将年满15岁的女子。笄[jī],本来是指古代束发用的簪子。古代女子一般到15岁以后,就把头发盘起来,并用簪子绾住,表示已经成年。 阿婆还似初笄女,头未梳成不许看。 ——袁枚《遣兴二首·其一》

古代中国各年龄阶段称呼 “二十弱冠、三十而立、四十不惑。五十而知天命,六十花甲,七十古来稀,八十耄耋。” “逾弱冠”——就是超过弱冠之年,换句话说就是二十出头了。 “近而立”——就是接近而立之年,快要到三十岁了。 顺便送你一些关于年龄的称谓: 人初生叫婴儿,不满周岁称襁褓。 2至3岁称孩提。 女孩7岁称髫年。男孩7岁称韶年。 10岁以下称黄口。 13岁至15岁称舞勺之年。 15岁至20岁称舞象之年。 女孩12岁称金钗之年。 女孩13岁称豆蔻年华。 女孩15岁称及笄之年。 16岁称碧玉年华; 20岁称桃李年华。 24岁称花信年华;女子出嫁称梅之年,标梅之年。 男子20岁称弱冠。 30岁称而立之年。 40岁称不惑之年。 50岁称知命之年。 60岁称花甲或耳顺之年。 70岁称古稀之年。 80岁称杖朝之年。 80至90岁称合鲐背之年,耄耋之年。 100岁乐期颐。 另外,还有称童年为总角或垂髫,称青少年为束发,女子待嫁称待年或待字,称老年为皓首或白首,称长寿老人为黄发等等 古代年龄称谓小集 襁褓:不满周岁。 孩提:两至三岁。 始龀、髫年:女孩七岁。 始龀、龆年:男孩八岁。说明:根据生理状况,男孩八岁、女孩七岁换牙,脱去乳齿,长出恒牙,这时叫“龀”,“龆年”或“髫年”。 - 1 -

总角:幼年泛称。 垂髻之年:指儿童。(古代小孩头发下垂,引申以指未成年的人。) 黄口:十岁以下。 幼学:十岁。(《礼记?曲礼上》:“人生十年曰幼,学。”因为古代文字无标点,人们就截取“幼学”二字作为十岁代称。) 金钗之年:女孩十二岁。 豆蔻年华:女子十三四岁。 志学:十五岁。(《论语》:子曰:“吾十有五而志于学……”) 及笄:女子十五岁。(《礼记?内则》:“女子十有五年而笄。”) 碧玉年华、破瓜之年:女子十六岁。(旧时文人拆“瓜”字为二八纪年,谓十六岁,多用于女子。) 弱冠:男子二十岁。(《礼记?曲礼上》:“二十曰弱冠。”) 桃李年华:女子二十岁。 花信年华:女子二十四岁。 而立:三十岁。 不惑:四十岁。 天命:五十岁。(《论语》:子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。“)知非之年:五十岁。(《淮南子?原道训》:“伯玉年五十,而有四十九年非。”说春秋卫国有个伯玉,不断反省自己,到五十岁时知道了以前四十九年中的错误,后世因而用“知非”代称五十岁。) 耳顺、花甲之年:六十岁。(我国自古以来用天干地支互相错综相合纪年,可组成六十对干支,因而称作“六十干支”或“六十花甲子”,所以六十岁又称作“花甲之年”。) 古稀:七十岁。(杜甫《曲江二首》:“酒债寻常行处有,人生七十古来稀。”)耄耋:八十、九十岁。(《礼记?曲礼》:“八十九十曰耄。”人们根据这解释,把耄耋两字连用代称八、九十岁。) 期颐:百岁之人。(《礼记?曲礼》:“百年曰期颐。”意思是人生以百年为期,所以称百岁为“期颐之年。”元人陈浩解释说:“人寿以百年为期,故曰期;饮食起居动人无不待于养,故曰颐。”) 男女统称:男称须眉、女称巾帼。 夫妻一方去世称:丧偶。 老师称:恩师、夫子。 学生称:门生、受业。 总角:指童年.语出《诗经》,如《诗·卫风·氓》“总角之宴”,又《齐风·甫田》“总角兮”。以后称童年为“总角”。陶渊明《荣木》诗序:“总角闻道,白首无 成。” 垂髫:指童年。古时童子未冠,头发下垂,因而以“垂髫”代指童年。潘岳《藉田 赋》:“被褐振裾,垂髫总发。” - 2 -

不同年级段的心理特点 一年级:儿童刚入学不久,对小学生活既有新鲜感,但又不习惯,因而一时难以适应;对学习有好奇感,却很难做到专心听讲,独立完成作业;很乐意和同学进行接触、交谈却不懂礼貌,有些还比较自私;特别信任老师,相信老师的话,尊重老师的行为和评价;很多人生活不能自理,没有相应的劳动习惯,对其父母的依赖性很强;注意力不集中,情绪变化无常,容易疲倦;行为动摇不定,不善于控制,容易冲动和特别敏感;对成功的喜悦和失败的痛苦都很强烈;有当好学生的愿望,只是不熟悉学校的生活,不了解学校常规,常会无意中做错事。他们渴望参加光荣的少先队组织。他们好奇、好动、喜欢模仿,并且有直观、具体、形象等思维特点。 二年级:学生已基本适应小学的学习生活。他们知道学校的规章制度,懂得一些行为常规,而且愿意努力遵守。在上课听讲、完成作业、遵守公共秩序,尊敬师长、简单的自我服务性劳动等方面有了一定的基础,但从总体上说,对常规的认识不深刻,动作不到位,行为不规范。他们习惯过集体生活,喜欢和小伙伴一起活动;开始有了自我控制的能力,好表现自己,竞争意识和上进心有所发展,能树立近期的奋斗目标,都想争取成为好学生,并希望参加少先队的一切活动。好奇、好动、好模仿,思维的直观性、具体性、形象性仍然是其共同的特点。 三年级:学生的思维正处于由形象思维过渡的时期,能进行一定的抽象思维,但仍以形象思维为主,模仿性强,是非观念淡薄;想象能力也由模仿性和再现性向创造性的想象过渡;集体主义感情有所发展,良好的道德品质正在形成,但极不稳固。感情容易激起和爆发,不善于控制,不考虑行为后果,虽已能从事需要一定意志支配的工作,但意志还很薄弱,自觉性、主动性、持久性都较差,遇到困难和挫折,往产生动摇。三年级学生自我意识逐渐发展,逐渐学会道德原则的评价标准,评价能力开始发展起来,往往是提出自己的见解,但不善于全面地评价一个人的行为表现。道德感、正义感开始萌芽,但道德认识水平仍较低,辨别是非的能力也不强,很容易受到外界的影响。 四年级:学生正处在由儿童期向少年期转变的过程中。他们的独立意识开使增强,已

古代年龄称谓大全(转载) 古人创制了各式各样的年龄称谓,很多今天还在继续使用。 0岁 孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿。 襁褓:未满周岁的婴儿。 2岁 孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿。也有写作“孩提包”或“提孩”的,韩愈诗中就有“两家各生子,提孩巧相如”句。孩提:指2——3岁的儿童 8岁 总角:古代幼童把垂发扎成两结于头顶把头发扎成髻,形状如角,因而也用“总角”来代指人的幼童阶段。借指幼年。在这里,“总”就是聚拢束结的意思。总角之交(幼年就相识的好朋友)。总角是八九岁至十三四岁的少年(古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称“总角”)。 童龀[chèn]:龀,《说文》中有“男八月生齿、八岁而龀;女七月生齿、七岁而龀”的说法。可以看出,孩子乳牙脱落,长出恒牙,称为“龀”。“童龇”,往往是指人的儿童少年时期。也有说成“髫龀”的,如《后汉书?;董卓传》:“其子孙虽在髫龀,男皆封侯,女为邑君。” 9岁 九龄:为9岁。 13岁 豆蔻:指女子十三岁。豆蔻是十三四岁至十五六岁(豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少年时代为“豆蔻年华”)。 十三:为13岁。 15岁 及笄:笄[jī],本来是指古代束发用的簪子。古代女子一般到15岁以后,就把头发盘起来,并用簪子绾住,表示已经成年。“及笄”即年满15岁的女子。及笄:指女子十五岁。

结发:束发,扎结头发,古人男20岁束发而冠,女子15岁束发而笄,表示成年。男女成年的标志分别为“加冠”、“加笄”。 志学:为15岁。 志学之年:因为“三十而立,四十而不惑。”(孔子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲”。——《论语?;为政》),所以后代称15岁为“志学之年”。 束发:古人以十五岁为成童之年,把头发束起来盘在头顶。束发是男子十五岁(到了十五岁,男子要把原先的总角解散,扎成一束)。 16岁 二八:为16岁。 20岁 加冠:指二十岁。古时男子二十岁行加冠礼,表示已成年。加冠:指男子二十岁(又“弱冠”)。 结发:束发,扎结头发,古人男20岁束发而冠,女子15岁束发而笄,表示成年。男女成年的标志分别为“加冠”、“加笄”。 弱冠:古人二十岁行冠礼,以示成年,但体犹未壮,故称“弱冠”。指刚成年。指二十岁。弱冠:古代男子20岁叫作“弱”,这时就要行“冠礼”,即戴上表示已成人的帽子。“弱冠”即年满20岁的男子。后世泛指男子二十左右的年纪。弱冠是男子二十岁。 30岁 而立(而立之年):因为“三十而立,四十而不惑。”(孔子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲”。——《论语?;为政》),所以后代称30岁为“而立之年”。而立之年:指三十岁。而立是男子三十岁(立,“立身、立志”之意)。 始室:三十岁。《礼记?;内则》:“三十而有室,始理男事”。 40岁 不惑(不惑之年):因为“三十而立,四十而不惑。”(孔子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,

0岁 度:小儿初生之时。 孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿。 赤子、襁褓:未满周岁的婴儿。 汤饼之期:指婴儿出生三日。旧俗小儿出生三日,设筵招待亲友谓之“汤饼筵”,也作“汤饼宴”、“汤饼会”。 1岁 牙牙:象声词,婴儿学语的声音。如牙牙学语,因亦指小孩过程子开始学话。清袁枚《祭妹文》:“两女牙牙,生汝死后,才周晬耳。”周晬,指婴儿周岁。 2岁 孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿。也有写作“孩提包”或“提孩”的,韩愈诗中就有“两家各生子,提孩巧相如”句。孩提:指2——3岁的儿童。 8岁 总角:古代幼童把垂发扎成两结于头顶把头发扎成髻,形状如角,因而也用“总角”来代指人的幼童阶段。借指幼年。在这里,“总”就是聚拢束结的意思。总角之交(幼年就相识的好朋友)。总角是八九岁至十三四岁的少年(古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称“总角”)。 童龀[chèn]:龀,《说文》中有“男八月生齿、八岁而龀;女七月生齿、七岁而龀”的说法。可以看出,孩子乳牙脱落,长出恒牙,称为“龀”。“童龇”,往往是指人的儿童少年时期。也有说成“髫龀”的,如《后汉书·董卓传》:“其子孙虽在髫龀,男皆封侯,女为邑君。” 始龀、髫年:女孩七岁。 始龀、龆年:男孩八岁。说明:根据生理状况,男孩八岁、女孩七岁换牙,脱去乳齿,长出恒牙,这时叫“龀”,“龆年”或“髫年”。 9岁 九龄:为9岁。 黄口:十岁以下。

指数之年:儿童九岁。 10岁 幼学:十岁。(《礼记?曲礼上》:“人生十年曰幼,学。”因为古代文字无标点,人们就截取“幼学”二字作为十岁代称。) 外傅之年:儿童十岁。 12 金钗之年:女孩十二岁。[ 13岁 豆蔻:指女子十三岁。豆蔻是十三四岁至十五六岁(豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少年时代为“豆蔻年华”)。 十三:为13岁。 舞夕之年:少年十三至十五岁。 15岁 及笄:笄[jī],本来是指古代束发用的簪子。古代女子一般到15岁以后,就把头发盘起来,并用簪子绾住,表示已经成年。“及笄”即年满15岁的女子。及笄:指女子十五岁。 结发:束发,扎结头发,古人男20岁束发而冠,女子15岁束发而笄,表示成年。男女成年的标志分别为“加冠”、“加笄”。 志学之年:因为“三十而立,四十而不惑。”(孔子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲”。——《论语·为政》),所以后代称15岁为“志学之年”。 束发:古人以十五岁为成童之年,把头发束起来盘在头顶。束发是男子十五岁(到了十五岁,男子要把原先的总角解散,扎成一束)。 及笄:女子十五岁。(《礼记?内则》:“女子十有五年而笄。”) 碧玉年华、破瓜之年:女子十六岁。(旧时文人拆“瓜”字为二八纪年,谓十六岁,多用于女子。) 舞象之年:少年十五至二十岁。

不同的年龄阶段心理发展特征、影响因素以及成长危机学前期(2~6岁) 心理发展特征: 1、通过模仿及认同,肯定自己的性别; 2、模仿别人的想法、特点、态度、价值观和行为; 3、希望自己动手做某些事,未能做到会感到愧疚; 4、时常易混淆事实与幻想,因此容易恐惧,如怕黑等 5、情绪容易受刺激,难于指导及控制,2~4岁更是较易发脾气及较多恐惧时期; 6、开始争夺空间和玩具,具有攻击行为。 影响因素: 1、父母的行为、情绪表现是儿童模仿的对象; 2、主要从父母那里得到安全感和快乐。当父母婚姻出现危机、离婚、死亡等都会严重影响子女的情绪; 3、父母的教育方式直接影响子女的性格建立,过分要求、过分照顾或过分放纵都有不良影响; 4、电视文化是儿童模仿对象。 成长危机: 1、入园入学适应 2、弟妹出生 3、转变照顾者 4、父母分离(如离婚、分居等) 5、失去心爱的东西(如宠物、玩具等) 学龄期(6~12岁) 心理发展特征: 1、情绪相对较平静,对事物恐惧感渐渐消失; 2、6、7岁后儿童的攻击行为会减少,较能站在别人的立场了解别人行为的原因,由同理心取代自我中心; 3、开始建立正面的自我概念,通过以往的经验及与同伴能力的比较,逐渐建立自我价值感。 影响因素: 1、父母、老师和同伴的赞同与否,直接影响自我概念的建立与行为; 2、容易受偶像或有权力者的影响; 3、同伴的影响十分重要,若与同伴比较时自觉不足,可能会退缩到较早时期的发展阶段。 成长危机: 1、读小学或初一 2、转校、留级 3、在学校内的成绩和行为表现 4、弟妹出生 5、父母分离如死亡、离婚、分居等 青少年(12~19岁) 心理发展特征:

古代女子年龄称谓 我们都经常说:都是有“家室”的人了。但是到底什么是“家室”恐怕没几个人知道。女人有了男人了,出嫁了,就说明她有“家”了;男人娶了老婆,就可以说他有“室”了。这就是所谓的家室,所以有家,有室又可以指男女已经是结婚年龄了。 其实,有很多词语和年龄有关,后人就由它作为年龄的代称,我介绍几个对女子年龄的称谓: 度——小儿初生之时。 孩提——指初知发笑尚在襁褓中的幼儿,指2——3岁的儿童。 襁褓——未满周岁的婴儿。 赤子、襁褓——泛指不满周岁的初生婴儿。 总角——古代幼童把垂发扎成两结于头顶把头发扎成髻,形状如角,因而也用“总角”来代指人的幼童阶段。借指幼年。在这里,“总”就是聚拢束结的意思。总角之交(幼年就相识的好朋友)。总角是八九岁至十三四岁的少年(古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称“总角”)。 童龀——龀,《说文》中有“男八月生齿、八岁而龀;女七月生齿、七岁而龀”的说法。可以看出,孩子乳牙脱落,长出恒牙,称为“龀”。“童龇”,往往是指人的儿童少年时期。也有说成“髫龀”的。 垂髫——指儿童。儿童垂发叫髻。髫,指古代儿童犹未束发时自然下垂的短发。因而就用“垂髫”称幼儿或指人的幼童阶段。也有说“垂发”的,意思相同。 龆——儿童换牙。龆年:童年。 髫年——童年。 髫龄——童年。 稚——称年龄小的为稚。 牙牙——象声词,婴儿学语的声音。如牙牙学语,因亦指小孩过程子开始学话。 周晬——指婴儿周岁。 膝下——幼年,言子女幼年仅能依附父母的膝下。 汤饼之期——指婴儿出生三日。旧俗小儿出生三日,设筵招待亲友谓之“汤饼筵”,也作“汤饼宴”、“汤饼会”。 孺子——儿童。也用作老人对年轻后生的称呼。 红颜——年轻人的红润容颜。代指少年。 黄口——十岁以下。 始龀、髫年——女孩七岁。 金钗之年——女子十二岁。 豆蔻年华——指十三四岁的少女。豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少年时代为“豆蔻年华”。 及笄——笄,本来是指古代束发用的簪子。古代女子一般到15岁以后,就把头发盘起来,并用簪子绾住,表示已经成年。“及笄”即年满15岁 的女子。 舞象之年——少年十五至二十岁。 碧玉年华、破瓜之年——女子十六岁。(旧时文人拆“瓜”字为二八纪年,谓十六岁,多用于女子。) 桃李年华——女子二十岁。 花信年华——女子二十四岁。 半老徐娘——女子三十岁。

古人对年龄的称谓——从0岁到100岁 【幼年】 初度:是指生日之时。出自《离骚》:皇揽揆余初度兮,肇赐余以嘉名。也称生日为“初度”,出自《元史》:朕初度之日群臣毋贺。 汤饼之期:指婴儿出生三日。旧俗小儿出生三日,设筵招待亲友谓之“汤饼筵”,也作“汤饼宴”、“汤饼会”。 赤子:指初生的婴儿,原来婴儿刚生下来的时候是赤色的,故称“赤子”。 襁褓:泛指1岁以下幼童,现在以此借指未满周岁的婴儿。襁襙指包裹婴儿的被子和带子。 孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿,指2—3岁的儿童。 始龀(sh chèn):男孩8岁,女孩7岁。根据生理状况,男孩8岁、女孩7岁换牙,脱去乳齿,长出恒牙,这时叫“龀”,“龆年”或“髫年”。 蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。 路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。 ——胡令能《小儿垂钓》 总角:八九岁至十三四岁的少年。古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称“总角”。

总角之宴,言笑晏晏。 信誓旦旦,不思其反。 ——《诗经·卫风·氓》 黄口:10岁以下。 幼学:10岁。《礼记·曲礼上》:“人生十年曰幼学。” 外傅之年:儿童10岁。 【少年】 金钗之年:女孩12岁。 头上金钗十二行,足下丝履五文章。 ——《河中之水歌》 豆蔻:指女子十三四岁至十五六岁。豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少女时代为“豆蔻年华”。 娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。 春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。 ——杜牧《赠别》 舞勺之年:少年13至15岁。《礼记》记载:勺,一种乐舞,古未成童者习之。舞勺指未成童者学习勺舞。

不同年龄阶段心理发展的特点 年龄段行为模式心理发展动作学习认知注意、记忆思维言语 词汇 个性发展自我发 展 新生儿一 个 月 无条件反 射:食物、 防御、定向 有条件:抓 握、行走、 游泳、围抱、 巴宾斯基 感觉产 生、 无条件反 射、 条件反射 动作是心 理发展的 源泉 抓握(五指 分化、手眼 协调)、独 立行走; 动作规律: 头尾、内 外、大小 模仿 条件反 射 偏好新 颖刺激 六个 月:深 度知觉 不随意注意, 内容选择性 (外部事物 特征、经验、 言语) 记忆:胎儿末 期开始,12 个月前(情 绪、动作)、 之后是表象、 语词 习惯化、去习惯 化;问题解决: 三水平()无效 尝试、有效、直 接成功) 3岁掌握母语 全部发音, 1000个词汇; 语法关键期 (1.5—2.5)3 岁全部掌握 巴斯:情绪型、活动型、 冲动型、社交型 托马斯、切斯:容易抚 养抚养困难、发展缓慢; 兴趣:先天、再认、探 索 社会性微笑:自发、无 选择、有选择 分离焦虑; 依恋:无差别反应、有 差别、特殊联结、互惠 阶段;安全依恋、回避 依恋、反抗依恋 一周岁 后出现 萌芽分 开自己 与他 人;2周 岁,显 示客体 我; 幼儿3~ 6.7 游戏:机能 游戏、象征 游戏、规则 游戏 发展:非社 会型、平行、 社会性、协 同、合作游 戏 认知发 展趋 向:近- 远、表- 里、浅 深、 无意记忆-有 意 现象—语词 机械—意义; 记忆策略:5 岁前没有,后 期视觉复述、 复述、特征定 位; 具体现象思维 为主、逻辑思维 萌芽; 转导推理、熟悉 事物简单推理; 想象:无意-有 意、再造-创造 (新颖、神奇、 超越、指向未 来)、 6岁3000 7岁4000; 语义策略 词序策略 非言语策略 对话—独白 情境---连贯 明显的气质特点、自尊 逐渐提高; 3~4第一逆反期:我长 大了、我能干 三山试 验:6岁 内以自 我为中 心

年龄称谓大全 0岁 赤子、襁褓:未满周岁的婴儿。 赤子:刚生的婴儿,后比喻热爱祖国,对祖国忠诚的人。 “赤子之心”即婴儿之心,婴儿之心当然纯洁无瑕,没有丝毫杂念。 孔颖达疏:“子生赤色,故言赤子。” 襁褓:背负婴儿用的宽带和包裹婴儿的被子汤饼之期:指婴儿出生三日。旧俗小儿出生三日,设筵招待亲友谓之“汤饼筵”,也作“汤饼宴”、“汤饼会”。1岁牙牙:象声词,婴儿学语的声音。如牙牙学语,指小孩开始学话。 清·袁枚《祭妹文》:“两女牙牙,生汝死后,才周晬耳。”周晬,指婴儿周岁。 我现在只有两个牙牙学语的女孩,生在你死以后,才一周岁。2岁孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿,指2——3岁的儿童。提,是指可以小儿可以提抱,指其小。 韩愈诗中就有“两家各生子,提孩巧相如”句。 两家生子时一样聪明 8岁总角:八九岁至十三四岁的少年。古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称“总角”。 “总角之宴,言笑晏晏”:少年时一起愉快地玩耍,尽情地说笑。童龀[chèn]:龀,《说文》中有“男八月生齿、八岁而龀;女七月生齿、七岁而龀”的说法。可以看出,孩子乳牙脱落,长出恒牙,称为“龀”。“童龇”,指儿童少年时期。 始龀、髫年:女孩7岁。始龀、龆年:男孩8岁。根据生理状况,男孩八岁、女孩七岁换牙,脱去乳齿,长出恒牙,这时叫“龀”,“龆年”或“髫年”。 tiáo :龆年(儿童换牙之年。引申幼年) tiáo 髫:古时候小孩前额下垂的头发,9岁九龄:9岁。黄口:10岁以下。常用以讥讽别人年幼无知。“黄口”本指雏鸟的嘴,借指儿童。10岁幼学:10岁。《礼记·曲礼上》:“人生十年曰幼学。”因为古代文字无标点,人们就截取“幼学”二字作为十岁代称。外傅之年:儿童10岁。古代贵族子弟至一定年龄,出外就学,所从之师称外傅。与内傅相对。12岁金钗之年:女孩12岁。 金钗之年是指古代女子12岁,古代女孩到了12岁要带钗,金钗就是作为代称。南朝梁?武帝《河中之水歌》:“头上金钗十二行,足下丝履五文章。” 13岁豆蔻:指女子十三四岁。豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少年时代为“豆蔻年华”。舞夕之年:少年十三至十五岁。 舞夕之年是指男孩13至15岁期间,也称“舞勺之年”。根据<礼记>的记载:勺,一种乐舞,古未成童者习之。舞勺指未成童者学习勺舞。《礼记.内则》:“十有三年学乐诵诗舞勺。成童舞象学射御。” 15岁及笄[jī]:笄,本来是指古代束发用的簪子。古代女子一般到15岁以后,就把头发盘起来,并用簪子绾住,表示已经成年。“及笄”即年满15岁的女子。志学之年:孔子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲”。(《论语·为政》)所以后代称15岁为“志学之年”。 我十五岁就立志学习,三十岁就能够按照礼仪的要求立足于世,四十岁遇到事情不再感到困惑,五十岁就知道哪些是不能为人力支配的事情而乐知天命,六十岁时能听得进各种不同的意见,七十岁可以随心所欲(收放自如)却又不超出规矩。 束发:男子十五岁。到了十五岁,男子要把原先的总角解散,扎成一束。舞象之年:少年十五至

中国古代年龄称谓大全 度:小儿初生之时。 孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿。 赤子、襁褓:未满周岁的婴儿。 汤饼之期:指婴儿出生三日。旧俗小儿出生三日,设筵招待亲友谓之“汤饼筵”,也作“汤饼宴”、“汤饼会”。 1岁 牙牙:象声词,婴儿学语的声音。如牙牙学语,因亦指小孩过程子开始学话。清袁枚《祭妹文》:“两女牙牙,生汝死后,才周晬耳。”周晬,指婴儿周岁。 2岁:孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿。也有写作“孩提包”或“提孩”的,韩愈诗中就有“两家各生子,提孩巧相如”句。孩提:指2——3岁的儿童。 8岁总角:古代幼童把垂发扎成两结于头顶把头发扎成髻,形状如角,因而也用“总角”来代指人的幼童阶段。借指幼年。在这里,“总”就是聚拢束结的意思。总角之交(幼年就相识的好朋友)。总角是八九岁至十三四岁的少年(古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称“总角”)。 童龀[chèn]:龀,《说文》中有“男八月生齿、八岁而龀;女七月生齿、七岁而龀”的说法。可以看出,孩子乳牙脱落,长出恒牙,称为“龀”。“童龇”,往往是指人的儿童少年时期。也有说成“髫龀”的,如《后汉书·董卓传》:“其子孙虽在髫龀,男皆封侯,女为邑君。” 始龀、髫年:女孩七岁。 始龀、龆年:男孩八岁。说明:根据生理状况,男孩八岁、女孩七岁换牙,脱去乳齿,长出恒牙,这时叫“龀”,“龆年”或“髫年”。 10岁 幼学:十岁。(《礼记?曲礼上》:“人生十年曰幼,学。”因为古代文字无标点,人们就截取“幼学”二字作为十岁代称。) 外傅之年:儿童十岁。 13岁豆蔻:指女子十三岁。豆蔻是十三四岁至十五六岁(豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少年时代为“豆蔻年华”)。 15岁及笄: 笄[jī],本来是指古代束发用的簪子。古代女子一般到15岁以后,就把头发盘起来,并用簪子绾住,表示已经成年。“及笄”即年满15岁的女子。及笄:指女子十五岁。 结发:束发,扎结头发,古人男20岁束发而冠,女子15岁束发而笄,表示成年。男女成年的标志分别为“加冠”、“加笄”。 束发:古人以十五岁为成童之年,把头发束起来盘在头顶。束发是男子十五岁(到了十五岁,男子要把原先的总角解散,扎成一束)。 16岁二八:为16岁。破瓜、碧玉年华——女子十六岁。古文人把瓜拆分为两个八字以纪年。《通俗编》中云:

古代年龄说法种种 古人的年龄有时不用数字表示,不直接说出某人多少岁或自己多少岁,而是用一种与年龄有关的称谓来代替。 垂髫(tiao)是三四岁至八九岁的儿童(髫,古代儿童头上下垂的短发)。 总角是八九岁至十三四岁的少年(古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称“总角”)。 豆蔻是十三四岁至十五六岁(豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少年时代为“豆蔻年华”)。 束发是男子十五岁(到了十五岁,男子要把原先的总角解散,扎成一束)。 弱冠是男子二十岁(古代男子二十岁行冠礼,表示已经成人,因为还没达到壮年,故称“弱冠”)。 而立是男子三十岁(立,“立身、立志”之意)。 不惑是男子四十岁(不惑,“不迷惑、不糊涂”之意)。 知命是男子五十岁(知命,“知天命”之意)。 花甲是六十岁。 古稀是七十岁。 耄(mao)耋(die)指八九十岁。 期颐指一百岁。 总角:总,聚束;角,小髻,意为收发结之,即儿童的发髻向上分开的样子,俗称小丫角,因此称童年时代为「总角」。 垂髫:髫,古时小孩下垂的头发,于是以「垂髫」指童年或儿童。 始龀:龀,儿童换牙,即脱去乳牙长出恒牙。按生理常规,男孩八岁、女孩七岁时换牙,「始龀」便成了童年的代称。 束发:束,捆,结 之意。古代男孩成童时束发为髻,因以「束发」为成童的代称,通常年十五岁始称成童。 古代年岁的别称 总角:指童年。 语出《诗经》,如《诗·卫风·氓》“总角之宴”,又《齐风·甫田》“总角兮”。以后称童年为“总角”。陶渊明《荣木》诗序:“总角闻道,白首无成。” 垂髫:指童年。 古时童子未冠,头发下垂,因而以“垂髫”代指童年。潘岳《藉田赋》:“被褐振裾,垂髫总发。” 束发:指青少年。

古代对不同年龄人的称谓 人初生叫婴儿,不满周岁称襁褓。[qiǎng bǎo] 2至3岁称孩提。 女孩7岁称髫年。男孩7岁称韶年。 10岁以下称黄口。 13岁至15岁称舞勺之年。 15岁至20岁称舞象之年。 女孩12岁称金钗之年。 女孩13岁称豆蔻年华。 女孩15岁称及笄之年。 女子16岁称为碧玉年华,又可称瓜字初分、风信之年。 瓜字初分旧时文人拆“瓜”字为两个八字以纪年,即十六岁。多用于女子。 出处:南朝·宋·吴声歌曲《碧玉歌》:“碧玉破瓜时,郎为情颠倒。” 女子20岁称桃李年华。 陆游诗句:“粉淡香清自一家,未容桃李占年华。常思南郑清明路,醉袖迎风雪一杈。” 女子24岁称花信年华;女子出嫁称摽梅之年。 花信年华花信,开花时期。指女子的年龄到了二十四岁。也泛指女子的年龄正处在年轻貌美之时。 出处:宋·范成大《元夕后连阴》:“谁能腰鼓催花信,快打扬州百面雷。” 摽梅 《诗·召南·摽有梅》:“摽有梅﹐其实七兮;求我庶士﹐迨其吉兮。”有﹐助词。摽,落下。摽梅﹐谓梅子成熟而落下。后以“摽梅”比喻女子已到结 婚年龄。 20岁称弱冠。 30岁称而立之年。 40岁称不惑之年。 50岁称知命之年。 60岁称花甲或耳顺之年。 70岁称古稀之年。 80岁称杖朝之年。 80至90岁称杖朝之年,耄耄之年。 100岁期颐之年。 另外,还有称童年为总角或垂髫,称青少年为束发,女子待嫁称待年或待字,称老年为皓首或白首,称长寿老人为黄发等等。 古代年龄别称 【襁褓】不满周岁 〖释意〗襁指婴儿的带子,褓指小儿的被子。后来以此借指未满周岁的婴儿。〖出处〗《论语·子路》:“夫如是,则四方之民襁负其子而至矣。”

古代文化常识中关于“年龄”的称谓 现在人们说年龄,都是很直接的1岁、10岁、40岁。简单明了,却貌似少了一点“韵味”。那么古人对于年龄又是如何称谓呢? 有些称谓现在还能听到,但有些已经很少有人知道。 【幼年】 度:小儿初生之时。 汤饼之期:指婴儿出生3日。 赤子、襁褓:未满周岁的婴儿。 牙牙:象声词,婴儿学语的声音,指1岁。 孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿,指2—3岁的儿童。 始龀:男孩8岁,女孩7岁。根据生理状况,男孩8岁、女孩7岁换牙,脱去乳齿,长出恒牙,这时叫“龀”,“龆年”或“髫年”。 例: 蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。 路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。 ——胡令能《小儿垂钓》 总角:八九岁至十三四岁的少年。 例: 总角之宴,言笑晏晏。 信誓旦旦,不思其反。 ——《诗经·卫风·氓》 九龄:9岁。 指数之年:9岁。 黄口:10岁以下。 幼学:10岁。《礼记·曲礼上》:“人生十年曰幼学。” 外傅之年:儿童10岁。 【少年】 金钗之年:女孩12岁。 例: 头上金钗十二行,足下丝履五文章。 ——《河中之水歌》 豆蔻:指女子十三四岁至十五六岁(豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少年时代为“豆蔻年华”)。 例: 娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。 春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。 ——《赠别》

舞夕之年:少年13至15岁。 及笄(jí jī):指女子15岁。 志学之年:孔子曰,“吾十有五而志于学。” 【青年】 成童:15或15稍上的年岁。 舞象之年:少年15至20岁。 二八:为16岁。 破瓜、碧玉年华:女子16岁。 例: 碧玉小家女,不敢攀贵德。感郎千金意,惭无倾城色。 碧玉破瓜时,相为情颠倒。感郎不羞郎,回身就郎抱。 ——《碧玉歌》 加冠:指男子20岁。古时男子20岁行加冠礼,表示已成年。 例: 嗟我客上都,忽已见暮春。 骑马出闇门,眯眼吹红尘。 西湖商贾区,山僧多市人; 谁令污泉石,只合加冠巾。 黄冠更可憎,状与屠沽邻, 齁齁酒肉气,吾辈何由亲! 少须一哄散,境寂鸥自驯。 举手邀素月,移舟采青苹。 钟从南山来,殷殷浮烟津。 鹤发隐者欤?长歌收钓缗。 畏冷不竟夕,恨此老病身。 明发复扰扰,吾诗其绝麟。 ——陆游《夜泛西湖示桑甥世昌》 弱冠:古人20岁行冠礼,以示成年,但体犹未壮,故称“弱冠”。 例: 弱冠同怀长者忧,临岐回想尽悠悠。 耦耕若便遗身老,黄发相看万事休。 ——刘禹锡《重答柳柳州》 桃李年华:女子20岁。 例: 粉淡香清自一家,未容桃李占年华。 常思南郑清明路,醉袖迎风雪一杈。 ——陆游《梨花》 花信年华:女子24岁。 而立(而立之年):30岁,因为《论语》有言,“三十而立,四十而不惑。”始室:30岁。《礼记·内则》:“三十而有室,始理男事”。 克壮:正当壮年,古代30岁为壮。

古代年龄称谓(较全) 幼年 【初度】是指生日之时。出自《离骚》“皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名”。 后也称生日为“初度”,出自《元史》,“朕初度之日群臣毋贺“。 【赤子】是指初生的婴儿。《孔颖达疏》:“子生赤色,故言赤子。” 【汤饼】出生三天。旧俗小儿出生三日,设筵招待亲友谓之“汤饼筵”,也作“汤饼宴”、“汤饼会”。 【襁褓】本意是指包裹婴儿的被子和带子。后借指未满周岁的婴儿。 【孩提】是指二三岁的幼儿。《孟子·尽心》“孩提之童”,指幼儿始知发笑尚在襁褓中。颜师古注:“婴儿始孩,人所提挈,故曰孩提也。孩者,小儿笑也。”《老子》:“如婴儿之未孩。”也作“孩抱”和“提孩”。唐韩愈《祭十二郎文》:“如此孩提者,又可冀其成立邪。” 本词中“提”的本义是“抓住小孩两腋将其向上抱起”这个动作。“提,是指可以小儿可以提抱,指其小。提携”等为其衍生词。孩,不是后来孩子之意。而是“咳”的古字《说文解字》:“孩,古文咳从子。”小儿笑貌,即小儿笑的咳咳之声。 【生小】幼年。《孔雀东南飞》“昔作女儿时,生小出野里”。 【始龀】【龆龀】龀,儿童换牙,即脱去乳牙长出恒牙。按生理常规,男孩八岁、女孩七岁时换牙,“始龀”“”龆龀即指七八岁的儿童。《韩诗外传》:“男八月生齿,八岁龆齿;女七月生齿,七岁龆齿”。 【垂髫】指幼年。古时童子未冠,头发下垂,因而以“垂髫”指九岁以下的孩子,代指幼年。潘岳《藉田赋》:“被褐振裾,垂髫总发。” 【总角】总角是八九岁至十三四岁的少年,古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称“总角”。如《诗·卫风·氓》“总角之宴,言笑晏晏”。以后称童年为“总角”。陶渊明《荣木》诗序:“总角闻道,白首无成。” 【教数】9岁。 【九龄】9岁。 【黄口】10岁以下。本意是指雏鸟的嘴。后指儿童。 【幼学】10岁。《礼记·曲礼上》:“人生十年曰幼学。” 【外傅】10岁,出外就学。 【稚】称年龄小的为稚。 【膝下】幼年,言子女幼年仅能依附父母的膝下。《孝经圣治》:“故亲生只膝下。” 【孺子】儿童。《孟子离娄上》[1] :“有孺子歌曰:‘沧浪之水清兮,可以濯我缨。’”也用作老人对年轻后生的称呼。《史记留侯世家》:“父去里所,复还,曰:‘孺子可教矣。’” 少年 【束发】束,捆,结之意。古代男孩成童时束发为髻,因以“束发”为成童的代称,通常年十五岁始称成童。 【金钗之年】女孩12岁。南朝梁武帝《河中之水歌》:“头上金钗十二行,足下丝履五文章”。古代女子十二岁开始带钗梳妆。 【豆蔻】指女子十三四岁。(豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少年时代为“豆蔻年华”)。杜牧《赠别》诗:“娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。”后因谓女子十三四岁为“豆蔻年华”。 【舞勺】一般指13至15岁,这时应该学会各种技艺。《大戴礼记·保傅》:“束发而就大学,学大艺焉,履大节焉。” 【及笄】指女子15岁。语出《礼记·内则》“女子……十有五年而笄”。“笄”,谓结发而用

一、少年儿童消费心理 1.购买目标明确,购买迅速。少年儿童购买商品多由父母是前确定,决策的自主权十分有限,因此,购买目标一般比较明确。加上少年儿童缺少商品意识和购买经验,识别、挑选商品的能力不强,所以,对营业员推荐的商品较少异议,购买比较迅速。 2.少年儿童更容易参照群体的影响。学龄前和学龄初期的儿童的购买需要往往是感觉型、感情性的,非常容易被诱导。在群体活动中,儿童产生相互的比较,如“谁的玩具更好玩”、“谁有什么款式的运动鞋”等,并由此产生购买需要,要求家长为其购买同类同一品牌同一款式的商品。 3.选购商品具有较强的好奇心。少年儿童的心理活动水平处于较低的阶段,虽然已能进行简单的逻辑思维,但仍以直观、具体的形象思维为主,对商品的注意和兴趣一般是由商品的外观刺激引起的。因此,在选购商品时,有时不是以是否需要为出发点,而是取决于商品是否具有新奇、独特的吸引力。 4.购买商品具有依赖性。由于少年儿童没有独立的经济能力和购买能力,几乎由父母包办他们的购买行为,所以,在购买商品时具有较强的依赖性。父母不但代替少年儿童进行购买行为,而且经常地将个人的偏好投入购买决策中,忽略儿童本身的好恶。 二、青年人消费心理 1、追求时尚和新颖青年人的特点是热情奔放、思想活跃、富于幻想、喜欢冒险,这些特点反映在消费心理上,就是追求时尚和新颖,喜欢购买一些新的产品,尝试新的生活。在他们的带领下,消费时尚也就会逐渐形成。 2、表观自我和体现个性青年人的自我意识日益加强,强烈地追求独立自主,在做任何事情时,都力图表现出自我个性。这一心理特征反映在消费行为上,就是喜欢购买一些具有特色的商品,而且这些商品最好是能体现自己的个性特征,对那些一般化、不能表现自我个性的商品,他们一般都不屑一顾。 3、容易冲动,注重情感由于人生阅历并不丰富,青年人对事物的分析判断能力还没有完全成熟,他们的思想感情、兴趣爱好、个性特征还不完全稳定,因此在处理事情时,往往容易感情用事,甚至产生冲动行为 三、中老年人消费心理 1、富于理智,很少感情冲动中老年消费者由于生活经验丰富,因而情绪反应一般比较平稳,很少感情用事,大多会以理智来支配自己的行为。因此,他们在消费时比较仔细,不会像年轻人那样产生冲动的购买行为。 2、精打细算中老年消费者一般都有家小,他们会按照自己的实际需求购买商品,量入为出,注意节俭,对商品的质量、价格、用途、品种等等都会作详细了解,很少盲目购买。 3、坚持主见,不受外界影响中老年消费者在消费时,大多会有自己的主见,而且十分相信自己的经验和智慧,即使听到商家的广告宣传和别人介绍,也要先进行一番分析,以判断自己是否需要购买这种商品。因此,对这种消费者,商家在进行促销宣传时,不应一味地向他们兜售商品,而应该尊重和听取他们的意见,向他们“晓之以理”,而不能希望对他们“动之以情”。

年行为模式心理发展动作学习认知注意、记忆思维言语个性发展自我发龄词汇展段 新一无条件反感觉产动作是心模仿六个不随意注意,习惯化、去习惯 3 岁掌握母语巴斯:情绪型、活动型、一周岁生个射:食物、生、理发展的条件反月:深内容选择性化;问题解决:全部发音,冲动型、社交型后出现儿月防御、定向无条件反源泉射度知觉(外部事物三水平()无效1000 个词汇;托马斯、切斯:容易抚萌芽分有条件:抓射、抓握(五指偏好新特征、经验、尝试、有效、直语法关键期养抚养困难、发展缓慢;开自己握、行走、条件反射分化、手眼颖刺激言语)接成功)(—) 3 岁全兴趣:先天、再认、探与他游泳、围抱、协调)、独记忆:胎儿末部掌握索人;2 周巴宾斯基立行走;期开始, 12 社会性微笑:自发、无岁,显动作规律:个月前(情选择、有选择示客体 头尾、内绪、动作)、分离焦虑;我; 外、大小之后是表象、依恋:无差别反应、有 语词差别、特殊联结、互惠 阶段;安全依恋、回避 依恋、反抗依恋 幼3~游戏:机能认知发无意记忆 - 有具体现象思维 6 岁 3000 明显的气质特点、自尊三山试儿游戏、象征展趋意为主、逻辑思维7 岁 4000 ;逐渐提高;验:6 岁

年龄 段 童 年 期游戏、规则向:近 - 现象—语词萌芽;语义策略 游戏远、表 - 机械—意义;转导推理、熟悉词序策略 发展:非社里、浅记忆策略: 5 事物简单推理;非言语策略 会型、平行、深、岁前没有,后想象:无意 - 有对话—独白 社会性、协期视觉复述、意、再造 - 创造情境 --- 连贯 同、合作游复述、特征定(新颖、神奇、 戏位;超越、指向未 来)、 主导活动心理发展学习认知注意、记忆思维言语 动作词汇 学习同伴:受欢迎、不受欢迎、复诵策略小学高年级抽 受忽视儿童组织策略象思维;演绎、 友谊发展:系统化策略归纳、类比推理 短期游戏( 3-5 )巧妙加工策发展;掌握守恒 单向( 6-9 )略;具体运算 双向( 9-12 )阶段、具体— 3~ 4 第一逆反期:我长内以自 大了、我能干我为中 心 个性发展自我发 展 8岁脱自我中心;延迟 满足提高、道德发展: 前道德阶段、他律道 德、自律道德;亲社会 行为、攻击行为