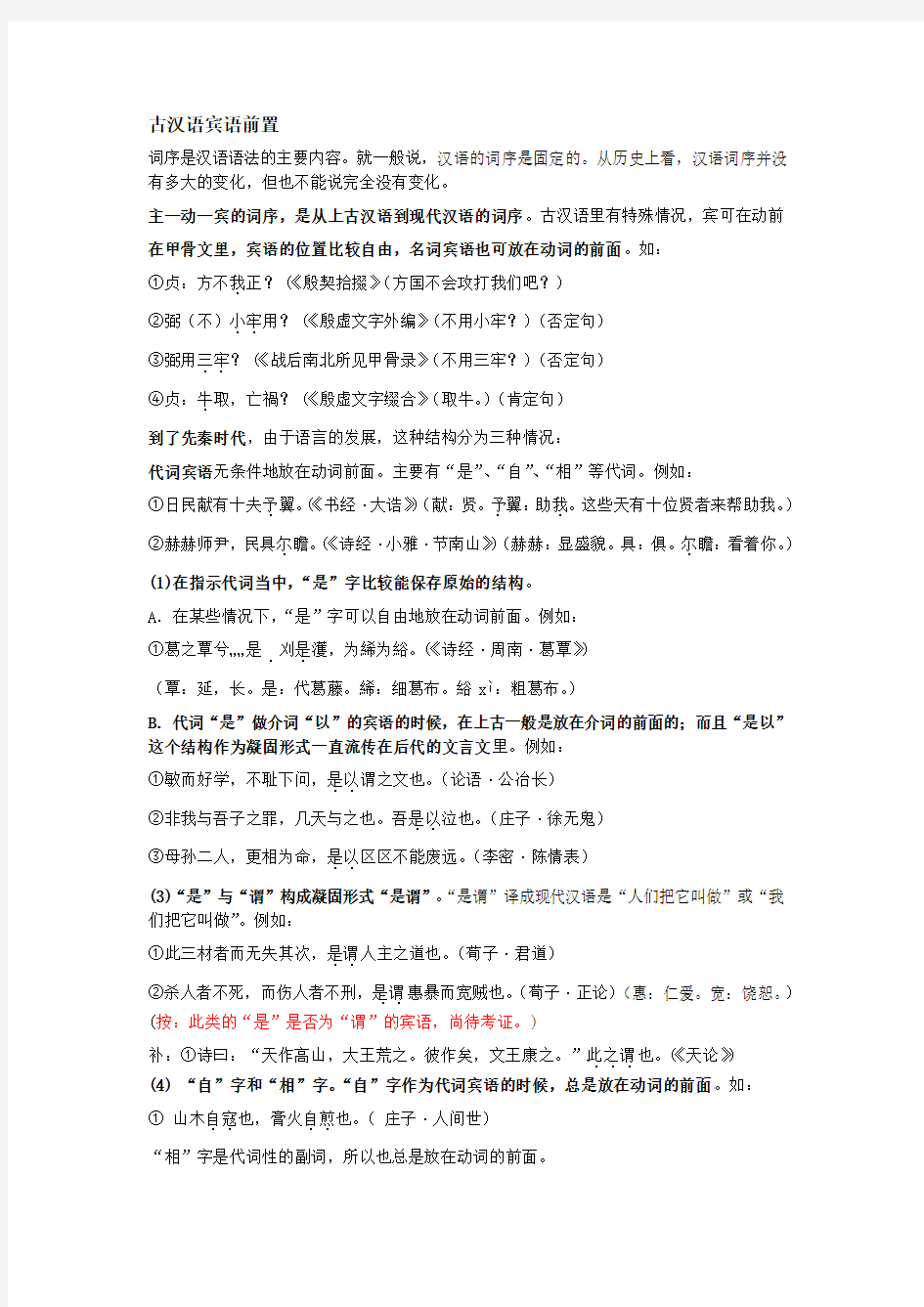

古汉语宾语前置

词序是汉语语法的主要内容。就一般说,汉语的词序是固定的。从历史上看,汉语词序并没有多大的变化,但也不能说完全没有变化。

主—动—宾的词序,是从上古汉语到现代汉语的词序。古汉语里有特殊情况,宾可在动前

在甲骨文里,宾语的位置比较自由,名词宾语也可放在动词的前面。如:

①贞:方不我.正?(《殷契拾掇》(方国不会攻打我们吧?)

②弼(不)小牢

..用?(《殷虚文字外编》(不用小牢?)(否定句)

③弼用三牢

..?(《战后南北所见甲骨录》(不用三牢?)(否定句)

④贞:牛.取,亡禍?(《殷虚文字缀合》(取牛。)(肯定句)

到了先秦时代,由于语言的发展,这种结构分为三种情况:

代词宾语无条件地放在动词前面。主要有“是”、“自”、“相”等代词。例如:

①日民献有十夫予.翼。(《书经·大诰》)(献:贤。予.翼:助我.。这些天有十位贤者来帮助我。)

②赫赫师尹,民具尔.瞻。(《诗经·小雅·节南山》)(赫赫:显盛貌。具:俱。尔.瞻:看着你。)

(1)在指示代词当中,“是”字比较能保存原始的结构。

A.在某些情况下,“是”字可以自由地放在动词前面。例如:

①葛之覃兮……是.刈是.濩,为絺为綌。(《诗经·周南·葛覃》)

(覃:延,长。是:代葛藤。絺:细葛布。綌xì:粗葛布。)

B.代词“是”做介词“以”的宾语的时候,在上古一般是放在介词的前面的;而且“是以”这个结构作为凝固形式一直流传在后代的文言文里。例如:

①敏而好学,不耻下问,是以

..谓之文也。(论语·公冶长)

②非我与吾子之罪,几天与之也。吾是以

..泣也。(庄子·徐无鬼)

③母孙二人,更相为命,是以

..区区不能废远。(李密·陈情表)

(3)“是”与“谓”构成凝固形式“是谓”。“是谓”译成现代汉语是“人们把它叫做”或“我们把它叫做”。例如:

①此三材者而无失其次,是谓

..人主之道也。(荀子·君道)

②杀人者不死,而伤人者不刑,是谓

..惠暴而宽贼也。(荀子·正论)(惠:仁爱。宽:饶恕。)(按:此类的“是”是否为“谓”的宾语,尚待考证。)

补:①诗曰:“天作高山,大王荒之。彼作矣,文王康之。”此之谓

...也。(《天论》)

(4) “自”字和“相”字。“自”字作为代词宾语的时候,总是放在动词的前面。如:

①山木自寇

..也。(庄子·人间世)

..也,膏火自煎

“相”字是代词性的副词,所以也总是放在动词的前面。

这些结构之所以被认为残迹,是因为到了先秦时代,除了凝固形式之外,一般已不再用“主语·代词宾语·动词”这种结构方式了。正常的结构已变为:“主语·动词·代词宾语”。如:

①起予

..者商也!始可与言《诗》已矣。(《论语·八佾》)

(起:发挥,阐明。商呀,你真能阐发我的意思

......,现在可以同你讨论《诗》了。)

②故天弃我

....,不让我们得到糟糠之食。)..,不有康食。(《书经·西伯勘黎》)(所以上天抛弃我们

③其谁能睹是

..而不乐也哉?(《荀子·王霸》)

第二种情况是完全保存着旧形式,又有两种情况:

第一是否定句中代词宾语前置,第二是疑问句中代词宾语前置。

(二)疑问句中代词宾语前置。例如:

①吾谁欺

..?欺天乎?(《论语·子罕》)

②无父何怙

..?(《诗经·小雅·蓼莪》)

..?无母何恃

③天下之父归之,其子焉往

..?(《孟子·离娄上》)

④客何好

..?(《战国策·齐策》)

..?……客何能

⑤何以

..知其然?(《墨子·辞过》)

(有例外:如《论语·子张》:“子夏云何

..?”《国语·晋语二》:“荀息谓何?”)

其中“何以”这个结构一直流传到后来的书面语言里,成为一个凝固的形式。例如:①卿等

何以

..得存?(《世说新语·政事》)

(三)否定句中代词宾语前置。如:

①不患人之不己

...也。《左传·晋灵公不君》..知,患不知人也。《论语》②谏而不入,则莫之继

③三岁贯女,莫我肯顾

...。(《左传·宣公十五年》)

...,尔无我虞

....。(诗·伐檀)④我无尔诈

(这个规则在先秦时要求不是很严。如《诗》:“不知我

...者谓我何求。”《论语·阳货》:“其未.

得之

...也。”)

..也,患得之。”《吕览·贵因》:“西伯将何之?无欺我

(四)动词前有结构助词“是、之、焉、於、之为”等,名词宾语也前置。包括“唯……是……”式和“何……之……”式。(说明:前置宾语下加“—”表示)例如:

①日居月诸,下士是.冒。(《诗经·北风·日月》)

(居、诸:语助词,无义。冒:照。太阳呀、月亮,照在大地上。)

②君亡之.不恤,而群臣是.忧,惠之至也。(《左传·僖公十五年》)

【国君不为自己出亡在外而忧虑,反而替我们群臣担忧,(这对我们)是莫大的恩惠。】

③姜氏何厌之.有?(《郑伯克段于鄢》)④非夫人之为

..恸而谁为?(《论语》)

⑤我周之东迁,晋郑焉.依。(《左传·隐公六年》)

【我们周王室东迁,完全是依靠晋国和郑国帮助

.........。】

⑥王贪而无信,唯.蔡於.感。(《左传·昭公十一年》)

【感:通“憾”,恨。楚王贪婪而不讲信用,他只恨蔡国

...不肯顺服。】

⑦赫赫南仲,玁狁于.襄。(《诗经·小雅·出车》)

(赫赫:显赫,此处的意思是“威风貌”。襄:除,此为“战胜”之意。)

⑧其一人专心致志,惟.奕秋之为

..听。(孟子·告子上)

⑨故人苟生之为

..见,若者必害。(《荀子·礼论》)

..见,若者必死;苟利之为

名词宾语前置而又有“是”字复指的时候,名词宾语前面往往还有词头“唯”字。例如:①无非无仪,唯.酒是.议。(《诗经·小雅·斯干》)

【非:违也。仪:度也,自作主张。莫违命、莫主谋,只讲做饭菜酒食。】

②余虽与晋出入,余唯.利是视.《左传·成公十三年》我们虽然与晋国往来,但只是为了图利。

③寡人将帅敝赋以从执事,惟.命是听.。(左传·昭公二十五年)

直到今天,我们还说“唯利是图”、“唯你是问”等,这都是上古语法的残迹。代词“之”字和“是”字有同样的作用,名词宾语靠着代词“之”字的复指,也可以提到动词的前面。如:

①燕婉(美貌)之.求,得此戚施

..(驼背)。(《诗经·邶风·新台》)

②先君之.思,以勗寡人。(《诗·邶风·燕燕》)

(勗:劝勉。“要想起前人的辛苦”,她用这话来劝告我。)

③吾以子为异之.问,曾由与求之.问。(论语·先进)

(异:此处是“别人”之意。我以为你是问别人,原来是问由和求。)

古汉语里按语前置的情况主要有以下几种:

(1)旧式结构的残留,代词宾语无条件地放在动词前面;

(2)固定结构“是以”里的代词宾语“是”,在上古一般是前置的;

(3)还有“自”字和“相”字作为代词宾语的时候,总是放在动词的前面。

(4)疑问句中代词宾语前置;

(5)否定句中代词宾语前置;

(6)动词前有结构助词“是、之、焉、於、之为”等,名词宾语也前置。名词宾语前置而又有“是”字复指的时候,名词宾语前面往往还有词头“唯”字。

一什么是词序 ①词序定义:是汉语重要的语法手段之一,也叫“语序”,即语言中词语(包括词和词组)在句中组合的先后顺序,是汉语表达意义的重要手段。词序不同表达的意义往往也不同,如(羊吃草、草吃羊)。 ②古今汉语的词序比较固定,从古到今没有很大变化,基本相同,一般而言:主谓结构主语在前,谓语在后;述宾结构述语在前,宾语在后;述补结构述语在前补语在后;偏正结构修饰语在前,中心语在后。: 即基本次序为: (定语)+ 主语+ 状语+ 谓语+ 补语+ 定语+宾语 如夫人将启之《左传·隐公元年》(主谓偏正述宾) 王坐于堂上。《孟子·梁惠王上》(主谓述补介宾偏正) 但是在古代汉语中,在某些特殊情况下,有时也有语序的颠倒的,其中最突出的就是宾语前置。 二、宾语前置 (1)宾语前置定义:古代汉语的宾语在某些特定的语法条件下,要放在动词的前面,这种现象被称之为“宾语前置”。 (2)分类: (一)疑问句中,疑问代词作宾语,宾语一般要前置 (1)疑问句的定义:表示疑问的句子叫疑问句。 (2)语法条件:A全句是疑问句式或反问句式B宾语是疑问代词(何谁安孰曷奚等) 如①孟尝君曰:“客何好”(《战国策·齐策》) 【何是疑问代词,充当动词好的宾语,放在好的前面】 吾谁欺?欺天乎!《论语·子罕》 【谁是疑问代词,放在欺的前面,天不是疑问代词放在欺的后面】 (3)分类: A 疑问代词直接做谓语动词的宾语,要前置在谓语动词之前 格式:主十宾【谁、奚、胡、何、曷、安、恶、焉】十动? 例句 ①项王曰:沛公安在?(《史记·项羽本纪》) 【安:那儿。为疑问代词,充当在的宾语,放在动词在的前面】 ②圣人有百,吾孰法焉?(《荀子·非相》)【法孰】 ③对曰:“君何患焉?若掘地及泉,遂而相见,其谁曰不然?”《左传·隐公元年》【患何】 ④敢问何谓也?《左·郑伯克段于鄢》【谓何;说什么】 ⑤如此卓卓,犹不得免,其他则又何说?(韩愈《张中丞传后叙》)【说何:说什么】 ⑥奚取于三家之堂?《论语·八佾》【取奚】 【注意】1如果动词前面有助动词,宾语一般放在助动词的前面 如:臣实不才,有谁敢怨?《左传·成公二年》 【谁敢怨,敢怨谁敢怨恨谁】 2疑问代词作宾语的定语,也要置于动词之前

《古代汉语》宾语前置 教学目的 本章讲授的是古代汉语中的宾语前置。学习本章,要让学生掌握古代汉语中几种宾语前置所需的语法条件,并培养他们在具体的文言语句中,辨识各种不同的宾语前置的能力,以提高他们对文言文的理解能力。 基本概念 宾语前置 基本理论 1、古代汉语中有哪几种宾语前置现象? 2、各种宾语前置所需的具体条件是什么? 一、否定句代词宾语前置 否定句是表示否定的句子,与表示肯定意思的句子相对而言。例如: (1)子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”(《论语?子罕》) 前一句是肯定句,后一句是否定句,有否定副词“不”。 否定句一定要用否定词。可以用否定副词“非”、“不”、“弗”、“毋”、“勿”、“未”、“否”等,也可用否定性的无指代词“莫”等。 古代汉语的否定句,代词作宾语时,往往要前置。自马建忠最初明确指出:凡外动字状以弗辞,或起词为“莫、无“等字,其止词如为代字者,概位乎外动之先。例如: (2)不吾知也。(《论语?先进》) (3)若胜我,我不若胜。(《庄子?齐物论》) (4)骄而不亡者,未之有也。(《左传?定公十三年》) (5)出言不以礼,弗之信也。(《礼记?礼器》) (6)不患人之不己知,患不知人也。(《论语?学而》) 例(2)—(5)都用否定副词,并用代词作宾语,因此宾语提置于谓语之前。例(6)前一分句“己”是代词,故前置,而后一分句“人”是名词,不前置,形成鲜明的对比,这最能说明否定句代词宾语前置的特点。如果谓语之前有助动词,代词宾语还要位于助动词之前,例如: (7)楚君之惠,未之敢忘。(《左传?僖公二十八年》) (8)虽使五尺之童适市,莫之或欺。(《孟子?许行》) (9)三岁贯女,莫我肯顾。(《诗?硕鼠》)

一、文选部分复习要点: 1.重点篇目: 第一册:《精卫填海》、《夸父逐日》、《女娲补天》、《蝜蝂传》、《巫山、巫峡》《王子坊》、《庐山草堂记》、《传是楼记》、《郑伯克段于鄢》、《齐桓公伐楚》、《鞌之战》、《触龙说赵太后》、《孙膑》 第二册:《谏逐客书》、《报任安书》、《答李翊书》、《逍遥游》、《秋水》、《许行》、《天论》 第三册:《登大雷岸与妹书》、《哀郢》、《风赋》、《氓》、《七月》 2.复习办法: A.熟悉课文,每一句话都要会翻译,每一个字都要会解释; B.注意特殊句型,如宾语前置、被动句等; C.注意字词的特殊用法,如名词作动词,名词作状语,使动用法,意动用法等等; D.注意关键词语的古义、本义、特殊意义,尤其是不同于现代汉语的意义。 二、常用词部分复习要点:

1.复习范围: 第一册: (一)古今词义不同辨析例(二)词的本义探求例 第二册 (三)引申义分析例(上)(四)引申义分析例(下)第三册 (五)同义词辨析例 2.复习办法: A.注意每个词的本义、古义;

B.注意古今意义的不同; C.注意同义、近义词的相同点和不同点。 三、通论部分复习要点: 复习通论部分的基本原则是,掌握基本知识、基本理论,在记住知识的要点的同时,一定要掌握书上举出的例子,回答问题的时候,尽量结合例子。 上 册 (一)怎样查字典辞书: 1.字典排列方法:A.按音序排列;B.按部首和笔画排列;C.按号码排列。 2.《康熙字典》作者,成书年代,214个部首,先注音,后释义。 3.《康熙字典》的注音方法:反切法、直音法、叶(xié)音法;掌握每种注音方法的概念。认识到“叶音法”是一种不科学的注音方法,应当批判和否定。 4.《助字辨略》的作者是( ),收字( )个,按(

古代汉语宾语前置 《古代汉语》宾语前置 教学目的 本章讲授的是古代汉语中的宾语前置。学习本章,要让学生掌握古代汉语中几种宾语前置所需的语法条件,并培养他们在具体的文言语句中,辨识各种不同的宾语前置的能力,以提高他们对文言文的理解能力。 基本概念 宾语前置 基本理论 1古代汉语中有哪几种宾语前置现象? 2各种宾语前置所需的具体条件是什么? 一、否定句代词宾语前置 否定句是表示否定的句子,与表示肯定意思的句子相对而言。例如: (1)子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”(《论语?子罕》) 前一句是肯定句,后一句是否定句,有否定副词“不”。 否定句一定要用否定词。可以用否定副词“非”、“不”、“弗”、“毋”、“勿”、“未”、“否”等,也可用否定性的无指代词“莫”等。 古代汉语的否定句,代词作宾语时,往往要前置。自马建忠最初明确指出:凡外动字状以弗辞,或起词为“莫、无“等字,其止词如为代字者,概位乎外动之先。例如: (2)不吾知也。(《论语?先进》)

(3)若胜我,我不若胜。(《庄子?齐物论》) (4)骄而不亡者,未之有也。(《左传?定公十三年》) (5)出言不以礼,弗之信也。(《礼记?礼器》) (6)不患人之不己知,患不知人也。(《论语?学而》) 例(2) —(5)都用否定副词,并用代词作宾语,因此宾语提置于谓语之前。例(6)前一分句“己”是代词,故前置,而后一分句“人”是名词,不前置,形成鲜明 的对比,这最能说明否定句代词宾语前置的特点。如果谓语之前有助动词,代词宾语还要位于助动词之前,例如: (7)楚君之惠,未之敢忘。(《左传?僖公二十八年》) (8)虽使五尺之童适市,莫之或欺。(《孟子?许行》) (9)三岁贯女,莫我肯顾。(《诗?硕鼠》)

初中文言文中的宾语前置现象古汉语里,宾语的位置也和现代汉语一样,一般都放在动词或者介词的后面,但是为了强调宾语,在一定的语言条件下,就把它放在动词或介词的前面,这就是宾语前置。文言文中,宾语前置是很正常的结构,所以一般不把它归入倒装句,翻译时,应按照现代汉语的习惯,将它放回到动词或介词的后面去。现将宾语前置按其规律整理如下,以供大家参考。一动词宾语前置 (一)在疑问句中,疑问代词(安、何、谁等)作宾语,宾语一般前置。例如:何苦而不平?“何苦”即“苦何”,意思是愁什么。又如富者曰:“子何恃而往”中,“何恃”即“恃何”,意思是凭借什么。这两例中都是疑问代词“何”作动词的宾语而前置了,翻译时应该放回原位。 (二)在否定句(有否定副词不、莫、未、勿的句子)中,而宾语又是代词的,宾语一般前置。例如:时人莫之许也。“莫”是否定词,此句为否定句。“之”,代词代这种看法(自比管仲、乐毅),作动词“许”的宾语而前置了。“莫之许”即“莫许之’,意思是不同意这种看法。 (三)为了强调宾语,有时借助“之、是”等的帮助,把宾语从动词后面提到动词前面。例如:孔子云:“何陋之有”动词“有”,宾语“陋”,借助词“之”的帮助,把宾语“陋”从动词“有”后面提到动词前面。“何陋之有”即“有何陋”,意思是有什么简陋的呢? 二介词宾语前置 介词所带的宾语如果是代词,一般前置。例如:何以战“何”是疑问代词,作介词“以”的宾语而前置了。“何以”即“以何”,凭什么的意思。又如:微斯人,吾谁与归?“谁”是疑问代词,作介词“与”的宾语而前置了。“谁与”即“与谁”,跟谁的意思。 巩固练习 下面都是宾语前置句,请仔细分辨它们各属于什么类型,然后翻译过来。 1 何贺之有? 2惟命是从 3宋何罪之有? 4问女何所思,问女何所忆/ 5吾子末之思也。

宾语前置(或称为“谓语后置”) ( 1)疑问句中,疑问代词作宾语(及物动词宾语或介词宾语),前置。如: 例一:吾谁欺欺天乎(《论语·子罕12》) 例二:谚曰:“谁为为之孰令聽之”(司马迁《报任安书》) 例三:许子奚为不自织(《孟子·许行》) 例四:是若不行,则汤、武在上曷益桀、纣在上曷损(《荀子·荣辱》) 例五:居恶在仁是也。路恶在义是也。(《孟子·尽心》) 例六:臣而不臣,行将焉入(《左·僖 15》) ( 2)否定句中,代词作宾语,前置。 例一:肆予冲人,不卬自恤。(《书·大诰》) 例二:我无尔诈,尔无我欺。(《左·定 15》) 例三:臣未之闻也。(《孟子·梁惠王上》) 例四:古之人不余欺也。(苏轼《前赤壁赋》) ( 3)利用複指性代词“之”或“是”把宾语提前。如: 例一:姜氏何厌之有(《左·隐元》)言处于不成熟阶段,如: 例一:唯不祟我(《合》 16969) 例二:兹雨不唯祸我(《合》 12889) B.古书屡经传抄,难免有误,如: 例一:未绝之也。(《左·僖 3》) 比较:未之绝也。(石经本、宋本、淳熙本皆同) 例二:其所择而莫如己者亡。(《吕览·骄恣》) 比较一:自为谋而莫己若者亡。(《荀子·尧问》) 比较一:足己而群臣莫之若者亡。(《新序·杂事》) C.出于修辞目的,如: 例一:以天下之王公莫好之也,然而于是独好之;以天下之民莫欲之也,然而于是独为之。(《荀子·君道》)例二:莫击之,或益之。(《易·益卦·上九》)(对称、平衡)

D.叶韵,如: 例一:胡逝我梁,不入唁我始者不如今,云不我可。(《诗·小雅·何人斯》) 练习题 指出下列各句中的词序和现代汉语有什么不同: 1.子欲居九夷,或曰:“陋,如之何”子曰:“君子居之,何陋之有”(《论语·子罕》)古:何陋之有。“何陋”作动词“有”的前置宾语。今:有何陋。宾语后置。 2.子思曰:“如伋(子思的名)去,君谁与守”(《孟子·离娄下》) 古:谁与守。“谁”作介词“与”的前置宾语。今:与谁守。宾语后置。 3.我未见力不足者,盖有之矣,我未之见也。(《论语·里仁》) 古:未之见。“之”作动词“见”的前置宾语。今:未见之。宾语后置。 4.古者天下散乱,莫之能一。(《史记·秦始皇本纪》) 古:莫之能一。“之”作动词“一”的前置宾语。今:莫能一之。宾语后置。 5.古之人不余欺也。(苏轼《石钟山记》) 古:不余欺。“余”作动词“欺”的前置宾语。今:不欺余。宾语后置。 6.君奚为不见孟轲也(《孟子·梁惠王下》) 古:奚为。“奚”作介词“为”的前置宾语。今:为奚,即为什么。宾语后置。 7.然民虽有圣知,弗敢我谋;勇力,弗敢我杀。(《商君书·画策》) 古:弗敢我谋,弗敢我杀。“我”作动词“谋” 、“杀”的前置宾语。今:弗敢谋我,弗敢杀我。宾语后置。 8.荀偃令曰:“鸡鸣而驾,塞井夷灶,唯余马首是瞻。”(《左传·襄公十四年》)古:唯余马首是瞻。“余马首”作动词“瞻”的前置宾语。今:唯瞻余马首。宾语后置。 9.圣王有百,吾孰法焉(《荀子·非相》) 古:孰法。“孰”作动词“法”的前置宾语。今:法孰,即效法哪个。宾语后置。 10.敢问夫子恶乎长(《孟子·公孙丑上》) 古:恶乎长。“恶”作介词“乎”的前置宾语。今:乎(于 )恶长,即在哪方面擅长。宾语后置。

高考文言文句式—文言文宾语前置句导学案 教学目标: 1、了解句子的组成成分。 2、学会分析并掌握宾语前置句,并将其运用到文言翻译中去 预习题 (一)、翻译下面的句子,请对它们的宾语现象,找出它们的规律并作小结。 1、 (1)微斯人,吾谁与归? (2)何以战? 小结: 2、 (1)恐年岁之不吾与。 (2)忌不自信。 小结: 3、(1)惟利是图 (2)忌不自信。(《邹忌讽齐王纳谏》) 小结: 总结宾语前置句: 一、文言文宾语前置句的三种类型 在现代汉语中,宾语是放在动词或介词的后边,组成动宾短语或介宾短语,充当句子的某个成分,用以叙述情况或说明问题的。在古代汉语中,严格地说,是在秦汉以前的上古汉语即文言文(包括后人用文言写成的作品)中通常也是这样。但是,在文言文中,宾语在一定的条件下要放在动词或介词的前边,构成有别于现代汉语的宾语前置结构,而且这一规则有时还非常严格。下面就结合中学语文课本中的实例来谈一谈文言文中宾语前置的三种情况。(一)、疑问代词作动词宾语或介词宾语时,宾语要前置 . 在文言文中,疑问代词“谁”“何”“奚”“安”“焉”等做宾语时必须放在动词或介词的前边。例如:(1)彼且奚适也?(适:动词,到。) (2)沛公安在?/大王来何操? (3)何以知之?君何以知燕王? (4)一旦山陵崩,长安君何以自托于赵? 疑问代词做宾语要前置的规则,在文言文中是非常严格的,几乎没有例外的情况。(二)、否定句中代词作宾语要前置 在文言文中,如果一个句子是否定句,而且又是代词作宾语,这时宾语往往要放在动词之前、否定词之后,构成宾语前置。例如: (1)恐年岁之不吾与。 (2)忌不自信。(《邹忌讽齐王纳谏》) (3)保民而王,莫之能御也。(《齐桓晋文之事》) (4)良人未之知也。(《齐人有一妻一妾》) 例句(2)“忌不自信”不能理解为“邹忌没有自信心”,而应该看成“忌不信自”,即“邹忌不相信自己(比城北徐公漂亮)”,代词宾语“自”前置了。同样,例句(3)(4)分别应看成“莫能御之也”和“良人未知之也”,两个宾语“之”都前置了。

文言文宾语前置的四种常见类型 【1】疑问句中代词宾语前置 疑问代词作宾语,要放在动词【A】或介词【B】的前面。 古汉语疑问代词:何、谁、孰、安、焉、胡、奚、曷、盍(译为“何不”)例:大王来何操? 沛公安在? 且焉置土石? 王问:“何以知之?” 微斯人,吾谁与归? 【2】否定句中代词宾语前置【C】 否定副词:不、弗、未、否、勿、毋、无、莫、非 例:闻道百,以为莫已若者 忌不自信,而复问其妾曰…… 古之人不余欺也 时不我待 【3】陈述句中介词宾语前置【D】 例:余是以记之 一言以蔽之 夜以继日 【4】用“之”“是”(斯)作标志的宾语前置【E】 用“之”或“是”把宾语提到动词前面,以加重语气。 例:句读之不知,惑之不解 夫晋,何厌之有? 唯利是图 唯命是从 无乃尔是过与 练习:指出下列句中的宾语前置并说明其类型【A/B/C/D/E】,然后翻译句子:(用波浪线划出宾语、用直线划出谓语) 1、古之人不余欺也。(《石钟山记》) 2、忌不自信。(《邹忌讽齐王纳谏》) 3、我无尔诈,尔无我虞。(《左传?宣公十五年》) 4、残贼公行,莫之或止……(《论积贮疏》) 5、三岁贯汝,莫我肯顾。(《硕鼠》) 6、句读之不知,惑之不解。《师说》 7、君亡之不恤,而群臣是忧,惠之至也。(《左传?僖公十五年》) 8、无乃尔是过与?(《季氏将伐颛臾》)

9、唯利是图、惟命是从、惟你是问、唯才是举、惟马首是瞻、 10、何不怀瑾握瑜,而自令见放为 11、王问:“何以知之”?(《廉颇蔺相如列传》) 12、微斯人,吾谁与归?(范仲淹《岳阳楼记》) 13、君亡之不恤,而群臣是忧。《左传》 14、唇亡齿寒,其斯之谓与?《谷梁传》 15、然而不王者,未之有也。《孟子》 16、桓公问管仲曰:“治国最奚患?”对曰:“最患社鼠矣。”《韩非子》 17、姜氏何厌之有?《左传》 18、曰:“奚冠?”曰:“冠素。”《孟子》 19、臣实不才,又谁敢怨?《左传》 20、以尧继尧,夫又何变之有?《荀子》 21、曷未久居此围城之中而不去也?《战国策》 22、谚曰:“谁为为之?熟令听之?”(司马迁《报任安书》) 23、吾谁欺?欺天乎?《论语》 24、岂不谷是为?先君之好是继。《左传》(“不谷”是诸侯对自己的谦称) 25、乔闻为国非不能事大字小之难,无礼以定其位之患。《左传》 答案: 1、古时候的人没有欺骗我呀。” 2、邹忌不相信自己(比他漂亮)。” 3、“我无尔诈”,就是“我不诈尔”,“尔无我虞”就是“尔无虞我”。 译为:我不欺骗你,你不欺骗我。 4、译文:“祸害公然盛行,没有谁来制止它……” 5、②三岁贯汝,莫我肯顾。(《硕鼠》) 这是否定句。它的主语是“莫”“莫”是否定性无定代词。宾语“我”也是代词,按古汉语语法规律, “我”要放在“顾”的前面。 6、译文:“不懂得断句,不明白疑难问题……” 7、译文:“君王不忧虑自己流亡在外,却担心臣子们,真是仁惠到极点。” 8、恐怕该责备你吧?”

古代汉语的宾语前置(一) ——古代汉语疑问句中的代词宾语前置 【教学背景】 内容分析: “古今汉语词序最大最普遍的差异表现在宾语的位置上。”(杨剑桥)一般说来,汉语里宾语作为动作行为的支配对象总是放在动词的后面,但是在某些在特定的语法条件下,宾语要置于动词之前;此外,在古代汉语的介宾结构里,宾语也在一定条件下置于介词之前。我们把这种语言现象,通常叫做宾语前置。这种语言现象的古今差异,对我们今天的古文阅读造成了一定的困难。了解这种语言现象,对于阅读古文是有一定的帮助的。 学情分析: 《古代汉语》课程的教学对象是汉语言文学专业的大二本科生,他们在中学和大一的《古代文学》课上已经学过一些文言文,对古代汉民族的语言已经有了一些感性认识;在大一的《现代汉语》课上也学习了现代汉语的基础理论和基础知识,具备了较高的理解、分析和运用现代汉语的能力。 【教学目标】 1.能理解语序在汉语中的语法意义,掌握古代汉语疑问句中代词宾语前置所需的语法条件。 2.在具体的文言语句中,能辨识宾语前置这种语言现象,从而提高对文言文的理解能力。【重点难点】 重点:古代汉语疑问句中代词宾语前置所需的语法条件。 难点:动词前有助动词,疑问代词宾语一般要前置于助动词之前。 【教学方法】 讲授、讨论与练习相结合 【教学环节】 一、了解古今汉语动宾结构的相似之处 古代汉语的动宾结构通常的语序是动词在前,宾语在后。这跟现代汉语是一样的。例如:[十年春],齊師伐我。(《左傳·莊公十年》) 齊侯[以諸侯之師]侵蔡。(《左傳·僖公四年》) 二、学习古今汉语动宾结构的不同之处(一) 但是在某些在特定的语法条件下,宾语要置于动词之前;此外,在古代汉语的介宾结构里,宾语也在一定条件下置于介词之前。这种语言现象,通常叫做宾语前置。了解古代汉语的这种语言现象,对于阅读古文是有一定的帮助的。 古代汉语常见的宾语前置格式主要有以下几种: (一)在疑问句中,如果宾语是疑问代词,一般都位于动词或介词前。 两个条件:一是必须是疑问句,二是必须是疑问代词充当宾语。充当前置宾语的疑问代词主要有“谁”“何”“安”“奚”“孰”“焉”“胡”“恶”等。 (1)疑问代词充当动词宾语而前置 吾誰欺?欺天乎?(《論語·子罕》) 我欺骗谁呢?我欺骗上天吧? 既富矣,又何加焉?(論語·子路) 富了以后又还要做些什么? 注意:动词前有助动词,疑问代词宾语一般要前置于助动词之前。如: 臣實不才,又誰敢怨?(《左傳·成公三年》)

高中文言文特殊句式:倒装句之宾语前置 动词可以带宾语,介词也可以带宾语。在文言文里,宾语通常也是放在动词或介词后边。在文言文里,宾语前置是有条件的。 文言文中宾语提到动词前面,大致有三种情况: (1)否定句中代词作宾语,宾语置于动词前。所谓否定句是表示否定的句子,即凡句中有否定副词“不”、“弗”、“未”、“非”、“否”、“毋”或表示否定的动词“无”或无定代词“莫”,这种句子叫否定句。如果它的宾语是代词,一般放在动词谓语之前。如: ①古之人不余欺也。(苏轼《石钟山记》) ②世溷浊而莫余知兮,吾方高驰而不顾。(屈原《离骚》) (2)疑问句中,疑问代词作宾语,放在动词谓语之前。 在古汉语里,使用频率高的疑问代词为“何”字,其他还有“谁、孰、恶、安、焉、胡、奚、曷”等,它们作宾语时,也放在动词谓语之前。如: ①良问曰:“大王来何操?” (司马迁《鸿门宴》) ②沛公安在?(司马迁《鸿门宴》) (3)用“之”或“是”把宾语提到动词前,以加重语气。这种现象古汉语中并不多见。如: ①譬若以肉投馁虎,何功之有哉!

②句读之不知,惑之不解。(韩愈《师说》) ③去我三十里,惟命是听。 表示动作对象的单一性和强调宾语,往往用“唯(惟)……是……”和“唯(惟)……之……”等格式,可将副词“唯(惟)”译成“只”“只是”或“专”“一定”等,而助词“之”“是”是提宾的标志,不译。如成语“唯利是图”“惟命是从”“唯你是问”“唯才是举”等,就是这种格式。 文言文中,常见的介词有“于”、“以”、“为”、“与”、“从”、“自”、“向”等,它们往往与后面的名词或名词短语结合,组成介词结构。这些在介词后的名词或名词性短语,叫介词宾语。介词宾语一般放在介词之后,文言文中在以下情况时放在介词前: (1)疑问代词作宾语,一般放在介词前。如: ①王问:“何以知之?” ②微斯人,吾谁与归?(范仲淹《岳阳楼记》) (2)介词宾语不是疑问代词,但是为了强调它,也放在介词的前面,这种情况最常见的是介词“以”的宾语前置。如: ①余是以记之。 ②一言以蔽之。(成语) (3)介词宾语是方位词,也放在介词的前面。如: 项王、项伯东向坐;亚父南向坐——亚父者,范增也;沛公北向坐;张良西向侍。(司马迁《鸿门宴》)

古代汉语(宾语前置、虚词、句型、词类活用、格律)

宾语前置(或称为“谓语后置”) (1)疑问句中,疑问代词作宾语(及物动词宾语或介词宾语),前置。如: 例一:吾谁欺?欺天乎?(《论语·子罕12》) 例二:谚曰:“谁为为之?孰令聽之?”(司马迁《报任安书》) 例三:许子奚为不自织?(《孟子·许行》) 例四:是若不行,则汤、武在上曷益?桀、纣在上曷损?(《荀子·荣辱》) 例五:居恶在?仁是也。路恶在?义是也。(《孟子·尽心》) 例六:臣而不臣,行将焉入?(《左·僖15》) (2)否定句中,代词作宾语,前置。 例一:肆予冲人,不卬自恤。(《书·大诰》) 例二:我无尔诈,尔无我欺。(《左·定15》) 例三:臣未之闻也。(《孟子·梁惠王上》) 例四:古之人不余欺也。(苏轼《前赤壁赋》) (3)利用複指性代词“之”或“是”把宾语提前。如: 例一:姜氏何厌之有?(《左·隐元》)//子是之学,亦为不善变矣。(《孟子·许行》)//吾斯之未能信。(《论语·公冶长6》) 例二:惟余马首是瞻。(《左·襄14》) //昭王南征而不復,寡人是问。(《左·僖4》)//德音孔

昭,视民不恌(tiāo),君子是则是效。(《诗·小雅·鹿鸣》)//岂不穀是为?先君之好是继。(《左·僖4》 (4)固定结构。 是以、是用、此以。 例一:是以肠一日而九回。(司马迁《报任安书》) 比较:天之生是使独也,人之貌有与也。以是知其天也,非人也。(《庄子·养生主》) 例二:王赐乘马,是用左王。(《虢季子白盘铭》)//伯夷、叔齐不念旧恶,怨是用希。(《论语·公冶长23》) 比较:故谋用是作,兵由此起。(《礼·礼运》) 例三:君子贤其贤而亲其亲,小人乐其乐而利其利,此以没世不忘也。(《礼·大学》) 比较:乃以齐王田荣反书告项王,项王以此无忧汉心,而发兵北击齐。(《史记·留侯世家》) (5)否定句例外的情况 A.语言处于不成熟阶段,如: 例一:唯不祟我?(《合》16969) 例二:兹雨不唯祸我?(《合》12889) B.古书屡经传抄,难免有误,如: 例一:未绝之也。(《左·僖3》) 比较:未之绝也。(石经本、宋本、淳熙本皆同) 例二:其所择而莫如己者亡。(《吕览·骄恣》) 比较一:自为谋而莫己若者亡。(《荀子·尧问》)

高中文言文宾语前置的几种类型 高中文言文宾语前置的几种类型王义翔语文学习室 高中文言文宾语前置的几种类型 一、动词后宾语前置 1. 否定句代词作宾语,宾语前置 句中有否定副词“不、弗、未、非、否”,或表否定的动词“无”,或无定代词“莫”,这类句子叫否定句。如果它的宾语是代词,一般放在谓语前。如: “不吾知也”,“毋吾以也”《侍坐》 “然而不王者,未之有也”《寡人之于国也》 “古之人不余欺也”《石钟山记》 “闻道百,以为莫己若”《庄子秋水》 2. 疑问句中疑问代词作宾语,宾语前置 疑问代词多为“何”,其他还有“谁、孰、安、焉、胡、曷、奚”等,他们作宾语时,放在谓语前。如: “大王来何操”《鸿门宴》 “沛公安在”《鸿门宴》 3.“之”为提宾标志 “何——之有”句式如“何陋之有”《陋室铭》 “夫晋,何厌之有”《烛之武退秦师》 “譬若以肉投馁虎,何功之有”《信陵君窃符救赵》 “句读之不知,惑之不解”《师说》 “野语有之曰,闻道百,以为莫己若者,我之谓也”《庄子秋水》 4.“是”作标志或“惟——是”、“惟——之”句式 “无乃尔是过欤”《季氏将伐颛臾》 “去我三十里,唯命是听”《左传》 成语“惟命是从”、“惟利是图”、“惟你是问”、“惟才是举”、“惟马首是瞻”就是这种格式。在这里,可将副词“惟”译为“只、只是”或“专、一定”等,表强调,“是”是提宾标志,不译。 二、介词后宾语前置 常见介词为“于、以、为、从、与、自、向”等,在以下情况,介词宾语放在介词前: 1. 疑问代词作介词宾语,宾语前置。如: “微斯人,吾谁与归”《岳阳楼记》 2. 介词宾语为方位词,宾语前置 “项伯、项王东向坐,亚父南向坐,沛公北向坐,张良西向侍”《鸿门宴》 3. 一些固定用法中,如“何以”,“是以”即此类用法。多为“以”的宾语前置,如: “一言以蔽之”(成语) “孔文子何以谓之文也”“敏而好学,不耻下问,是以谓之文也”《论语》 文言文倒装句 倒装句有下面几种情况: 一、主谓倒装(谓语前置或主语后置) 二、定语后置(定语放在中心词之后) 三、宾语前置(宾语置于动词谓语或介词之前)(复习重点) 四、介宾短语后置,也叫状语后置(状语处在动词谓语之后)

浅析文言文中的宾语前置 摘要:宾语前置是文言文中经常出现和使用的特殊句式,是古代汉语中的一种重要句式,所谓宾语前置是指宾语不在原本应处于谓语之后的位置上, 而置于谓语之前,学好它有利于我们更好的理解文言句意。本文就从否定句宾语前置、疑问句宾语前置、用“之”“是”作为宾语前置的标志等几种情况对宾语前置进行分析 关键词:宾语前置;分析;辨析方法; 汉语的语序一般是主语在谓语前, 宾语在动词后, 修饰语在被修饰语前。但是,在文言文中常常出现宾语在动词之前的句式,这种句式被称为宾语前置。宾语前置是古汉语语序问题中的重要组成部分, 宾语前置, 即宾语不在原本应处于谓语之后的位置上, 而置于谓语之前, 它是文言文中特有的语序形式, 与在现代汉语中宾语一般位于动词或介词之后的句式结构相比,二者在语序上存在着明显的差异。古代汉语中的宾语前置主要有三种类型:否定句宾语前置、疑问句宾语前置、用“之”“是”作为宾语前置的标志。 一、否定句中代词宾语前置。 这类宾语前置须具备两个条件一是宾语必须是代词,二是句子必须是否定句, 由不、未、毋、莫等否定词表示, 在这种情况下代词宾语要放在动词之前和否定词之后。如: (1)然而不王者, 未之有也。——《孟子·寡人之于国也》 “之”是代词作宾语,应放在动词“有”的后边,译为“这样却不能称王的,没有这样的情况”。这个句子是否定句,“之”在这里做代词讲,所以将宾语“之”置于动词“有”的前面。“未之有”就是“未有之”。 (2)古之人不余欺也。——《游褒禅山记》 “余”是代词作宾语,应放在动词“欺”的后边,译为“古代的人没有欺骗我呀”。因为这是个否定句,“余”是代词作宾语,符合宾语前置的条件,所以将宾语“余”置于动词“欺”的前面。“不余欺”就是“不欺余” 由上面两个例句我们可以看出,辨别这类宾语前置句,一般要看在否定句中

高考文言文复习:宾语前置 古代汉语中的宾语,一般位于动词的后面,但是在一定条件下又要放在动词或介词的前面。 一、动词宾语的提前: 1、否定句中,代词作宾语提前 在有否定副词“不”、“毋 (无)”、“未”或否定性无指代词“莫”的否定句里,作宾语的如果是代词,这个宾语一般要放在动词的前面。例如: ①不患人之不己知,患不知人也。(《论语●学而》)一不怕别人不了解自己,怕(自己)不了解别人啊。 ②以吾一日长乎尔,毋吾以也。(《论语.先进》)一因为我比你们都大,人家不用我了。 ③我无尔诈,尔无我虞。( 《左传●宣公十五年》)一我不骗你,你不欺我。 ④晋国之命,未是有也。( 《左传●襄公十四年》)一一晋国的命令,没有过这样的。 ⑤吾有老父,身死,莫之养也。(《韩非子.五蠹》)一一我有个老父亲,我要是死了,便没有谁来奉养他了。 例①是有否定副词“不”的否定句,作宾语的代词“己”放在了动词“知”的前面; 例②是有“毋”的否定句,代词宾语“吾”放在了动词“以”的前面; 例③是有“无”(通“毋”)的否定旬,代词宾语“尔”、“我”分别放在动词“诈”“虞”的前面; 例④是有“未”的否定句,代词宾语“是”放在动词“有"的前面;例⑤是有否定性无指代词“莫”的否定句,代词宾语“之”放在动词“养”的前面。 这一类宾语提前,必须同时具备两个条件: 一个是句中的否定词必须是“不、毋(无)、未、莫” ,因为否定词“弗”、“勿”所限制的动词一般不带宾语,“非”是用来否定整个谓语的,都不存在宾语提前的问题; 一个是动词的宾语必须是代词,不代词的宾语,即使句中有“不”、“毋(无)”“未”“莫”等否定词也不能提前。 如例①“不己知”中的宾语“己”是代词,“己”就放在动词“知”的前面;“不知人”中的宾语“人”不是代词,而是名词,所以就仍放在动词“知”的后面。 但是,由于否定句中代词宾语提前的规律并不十分严格,所以在先秦古籍中,也可以找到一些否句中代词宾语不提前的例子。例如: ①不知我者,谓我何求。( 《诗经●王风.黍离》)一不了解我的,还说我想得到什么。②圣人不爱己。(《荀子.正名》)一圣人不吝惜自己。 例①“不知我者”有否定词“不”,作宾语的代词“我”仍放在动词“知”的后面。例②“不爱己”虽有否定词“不”,代词宾语“己”仍放在动词“爱”后。 2、疑问句中,疑问代词宾语提前

文言文宾语前置 文言文宾语前置 文言文宾语前置 一、疑问代词作宾语要前置 在文言文中,疑问代词谁何奚安焉等做宾语时必须放在动词或介词的前边。例如:(1)彼且奚适(着重号为笔者所加,下同)也?(《逍遥游(节选)》) (2)一旦山陵崩,长安君何以自托于赵?(《触龙说赵太后》) (3)沛公安在?(《鸿门宴》) (4)且焉置土石?(《愚公移山》) 奚适即适奚 ——到哪里;何以就是以何 ——凭什么,靠什么;安在就是在安 ——在哪里;焉置也就是置焉——放(运)到哪里。值得注意的是,例句(4)中的土石也是置的宾语,但不是疑问代词,所以放在置的后边,翻译成现代汉语要做适当的调整——把土石放(运)到哪里。 疑问代词做宾语要前置的规则,在文言文中是非常严格的,几乎没有例外的情况。 二、否定句中代词作宾语要前置 在文言文中,如果一个句子是否定句,而且又是代词作宾语,这时宾语往往要放在动词之前、否定词之后,构成宾语前置。例如: (5)忌不自信。(《邹忌讽齐王纳谏》) (6)保民而王,莫之能御也。(《齐桓晋文之事》) (7)良人未之知也。(《齐人有一妻一妾》) 例句(5)忌不自信不能理解为邹忌没有自信心,而应该看成忌不信自,即邹忌不相信自己(比城北徐公漂亮),代词宾语自前置了。同样,例句(6)(7)分别应看成莫能御之也和良人未知之也,两个宾语之都前置了。 由上面几个例子可以看出,否定句中代词宾语前置必须满足两个条件:第一,宾语必须是代词;第二,全句必须是否定句,即必须有否定副词不、未、无等或表示否定的无定代词莫(没有谁)。两个条件中少了任何一个,宾语都不前置。 否定句中代词宾语前置的规则远没有疑问代词作宾语要前置的规则严格。在我们学过的课文中就能找到否定句中代词宾语没有前置的例子,如: (8)虽与之俱学,弗若之也。(《弈秋》) (9)不知我者,谓我何求?(《诗经·黍离》) 另外,这种宾语前置的现象,还残存在现代汉语的某些成语中,如时不我待。 三、借助是或之构成宾语前置 这种类型的宾语前置句具有加强语气,强调突出宾语的作用。例如: (10)惟兄嫂是依。(《祭十二郎文》) (11)惟弈秋之为听。(《弈秋》) (12)夫晋,何厌之有?(《烛之武退秦师》) 惟……是……惟……之……是文言文中宾语前置的一种典型格式,是之是宾语前置的标志,不翻译;惟是只只是的意思,起强调突出作用。例句(10)的意思是只有依靠兄嫂;例句(11)也可以看成惟弈秋是听,即只听弈秋的。例句(12)的何厌之有即有何厌,意思是有什么满足的,这里的之字也是宾语前置的标志。 在这类宾语前置的情况中,如果宾语本身是代词,通常用之来辅助构成此之谓我之谓等

文言文宾语前置的几种类型 文言文宾语前置的几种类型一松柏 文言文宾语前置的几种类型 一、动词后宾语前置 1. 否定句代词作宾语,宾语前置 句中有否定副词“不、弗、未、非、否”,或表否定的动词“无”,或无定代词“莫”,这类句子叫否定句。如果它的宾语是代词,一般放在谓语前。如: “不吾知也”,“毋吾以也”《侍坐》 “然而不王者,未之有也”《寡人之于国也》 “古之人不余欺也”《石钟山记》 “闻道百,以为莫己若”《庄子秋水》 2. 疑问句中疑问代词作宾语,宾语前置 疑问代词多为“何”,其他还有“谁、孰、安、焉、胡、曷、奚”等,他们作宾语时,放在谓语前。如: “大王来何操”《鸿门宴》 “沛公安在”《鸿门宴》 3.“之”为提宾标志 “何——之有”句式如“何陋之有”《陋室铭》 “夫晋,何厌之有”《烛之武退秦师》 “譬若以肉投馁虎,何功之有”《信陵君窃符救赵》 “句读之不知,惑之不解”《师说》 “野语有之曰,闻道百,以为莫己若者,我之谓也”《庄子秋水》 4.“是”作标志或“惟——是”、“惟——之”句式 “无乃尔是过欤”《季氏将伐颛臾》 “去我三十里,唯命是听”《左传》 成语“惟命是从”、“惟利是图”、“惟你是问”、“惟才是举”、“惟马首是瞻”就是这种格式。在这里,可将副词“惟”译为“只、只是”或“专、一定”等,表强调,“是”是提宾标志,不译。 二、介词后宾语前置 常见介词为“于、以、为、从、与、自、向”等,在以下情况,介词宾语放在介词前: 1. 疑问代词作介词宾语,宾语前置。如: “微斯人,吾谁与归”《岳阳楼记》 2. 介词宾语为方位词,宾语前置 “项伯、项王东向坐,亚父南向坐,沛公北向坐,张良西向侍”《鸿门宴》 3. 一些固定用法中,如“何以”,“是以”即此类用法。多为“以”的宾语前置,如: “一言以蔽之”(成语) “孔文子何以谓之文也”“敏而好学,不耻下问,是以谓之文也”《论语》

宾语本来应该放在动词后边 有地需要放前边 所以就前置了 条件是否定句中,代词作宾语 倒装句(宾语前置;状语后置;定语后置;主语后置) 宾语前置 、否定句中代词宾语前置 这类宾语前置,要具备两个条件:一是宾语必须是代词;二是必须是否定句,由“不”、“未”、“毋”、“莫”等否定词表示.在这种情况下,代词宾语要放在动词之前和否定词之后.例如:文档来自于网络搜索 《硕鼠》:“三岁贯汝,莫我肯顾.”“莫我肯顾”应理解成“莫肯顾我”. 忌不自信《邹忌讽齐王纳谏》〈战国策〉 然而不王者,未之有也. 《寡人之于国也》〈孟子〉 句读之不知,惑之不解,或师焉,或不(否)焉.(之,宾语提前地标志)《师说》 古之人不余欺也!《石钟山记》苏轼 不吾知其亦已兮,苟(只要)余情其信芳(美好). 《离骚》屈原 东望愁泣,若不自胜. 《柳毅传》李朝威 见大王爱女牧羊于野,所(代词,“之人”)不忍视. 《柳毅传》李朝威 是以后世无传焉,臣未之闻也. 《齐桓晋文之事》〈孟子〉 保民而王,莫之能御也. 《齐桓晋文之事》〈孟子〉 而良人未之知也. 《齐人有一妻一妾》〈孟子〉 、疑问句中代词宾语前置 文言文中用疑问代词“谁”、“何”、“奚”、“安”等做宾语时往往放在动词地前面. 例如:《鸿门宴》:“良问曰:‘大王来何操?’”“何操”应理解为“操何” 吾孰与徐公美?《邹忌讽齐王纳谏》〈战国策〉 以五十步笑百步,则何如?《寡人之于国也》〈孟子〉 彼且奚适也?《逍遥游》〈庄子〉 彼且恶(何)乎待哉?《逍遥游》〈庄子〉 沛公安在?《鸿门宴》〈史记〉 夫晋,何厌之有?(之,宾语提前地标志)《烛之武退秦师》〈左传〉 吾实为之,其又何尤(怨)?《祭十二郎文》韩愈 洞庭君安在哉?《柳毅传》李朝威 无情郎安在?《柳毅传》李朝威 、介词宾语提前:在现代汉语中,介词后面跟着宾语,组成介宾结构,用来修饰动词谓语.在文言文中,介词宾语往往置与介词之前,形成一种倒置地现象.例如:文档来自于网络搜索 《岳阳楼记》:“臆!微斯人吾谁与归?”“谁与归”应理解为“与谁归”. 一旦山陵崩,长安君何以自托于赵?《触龙说赵太后》〈战国策〉 不为者与不能者之形(情形),何以异?《齐桓晋文之事》〈孟子〉 吾王庶几无疾病与,何以能鼓乐也?何以能田(畋)猎也?《庄暴见孟子》〈孟子〉 不然,籍何以至此?《鸿门宴》〈史记〉 余是以记之. 《石钟山记》苏轼 将子无怒,秋以为期. 《卫风&;氓》〈诗经〉 是以区区不能废远. 《陈情表》李密

文言文宾语前置类型梳理 文言文句式中宾语前置是见的一种类型,在学习了几篇文言文后,可以指导学生把出现的宾语前置句梳理总结一下。 一、疑问句中,代词作宾语,放在动词谓语前。在古代汉语里,使用频率大的疑问代词是“何”字,其他的还有“谁、孰、恶、安、焉、胡、奚、曷”等,它们作宾语时,放在动词谓语前面。 1、良问曰:“大王来何操?”(《鸿门宴》) 这个疑问句中,“何”是疑问代词,它充当动词“操”的宾语,前置到“操”的前面。按现代汉语的顺序,应是“大王来操何?” 2、沛公安在?(《鸿门宴》) 在这个疑问句,“安”:是疑问代词,它是动词“在”的宾语。按现代汉语的顺序,应是“沛公在安?” 二、否定句中,动词前面有“不”“未”“弗”“无”等否定副词,代词作宾语,这个代词宾语一般要放在动词的前面。 1、古之人不余欺也。(《石钟山记》) 动词前面有否定副词“不”,代词宾语“余”,放在动词“欺”的前面。翻译的时候应该按现代汉语的顺序,即“古之人不欺余也”。 2、未之有也。(《寡人之于国也》) 动词前面有否定副词“未”,代词宾语“之”,放在动词“有”的前面。翻译时应该按现代汉语的顺序,即“未有之也”。 3、三岁贯汝,莫我肯顾。(《硕鼠》) 这个句子的主语是“莫”,宾语“我”是代词,现代汉语“莫我肯顾”应理解成“莫肯顾我”。 三、用“之”或“是“把宾语提到动词前,以加重语气。如: 1、句读之不知,惑之不解。(韩愈《师说》) 句中的“句读”,“惑”都是要强调的宾语,动词是“知”、“解”。“句读”、“惑”前置到动词前面。“之”是标志。 “句读之不知,惑之不解”即“不知句读,不解惑”。 2、无乃尔是过与?(《季氏将伐颛臾》) 句中“尔”作“过”的宾语,借“是”把宾语前置,以示强调,即“过尔”,“过”在这里是“指责,责备”的意思。 像成语“唯利是图”,“惟命是从”,“惟你是问”“唯才是举”“惟马首是瞻”等等,就是这种格式,其中“惟”译成“只”“只是”或“专”“一定”等,而“是”是提宾的标志,不译。 这样总结了以后,再出现类似的句式,学生自己便能分析得头头是

古代汉语宾语前置的类型、特点及语义分析 常宁市泉峰中学彬 (此文属学生本人所写,如属抄袭,责任自负。) 论文摘要:宾语前置是古汉语中一种特殊的语言现象,本文尝试从其类型、特点及语义等方面进行肤浅探究。宾语前置的类型大体有以下几种情况:否定句中代词宾语前置、疑问句中代词宾语前置、介词宾语前置、用代词复指的宾语前置以及一些特殊词语作宾语前置。文章力求以高中教材中的例句为主体材料,分析、探讨、归纳不同类型宾语前置句的特点及语义,以求帮助学生全面、准确地掌握宾语前置的用法,进而提高文言文阅读能力。 关键词:古代汉语宾语前置类型特点语义否定句疑问句代词介词宾语代词复指特殊词语 宾语前置作为文言文倒装句的一种最常见句式,对我们学习研究古代汉语,轻松阅读古典文籍,传承古代优秀的文化知识,有着不可或缺的作用。依据汉语句子的基本语法结构特点,宾语一般放在谓语动词和介词后,受它们的支配;但文言文中有些句子的宾语却被提前,故而形成倒置。需要说明的是,这种前置,并非把宾语提到整个句子的最前面,而是把它放到支配它的谓语动词或介词之前。认真学习研究、分析归纳宾语前置的类型、特点,在不断学习中多加积累,举一反三,就能熟能生巧,形成语感,对于提高我们的文言文阅读能

力益处多多。笔者作为一名高中语文教师,在此主要以湘版新旧高中教材中的文言基本篇目为材料来归纳一下古代汉语宾语前置的几大类型: 一、否定句中代词宾语前置 所谓否定句就是表示否定含义的句子。文言文中,只要含有否定词“不、弗、未、非、否、无、毋、莫”等,就叫否定句。在这类句子中,如果作宾语的是代词,这个代词一般就放到动词谓语前面。例如: ①忌不自信,而复问其妾曰……(《邹忌讽齐王纳谏》) ②古之人不余欺也。(《石钟山记》) ③不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。(《离骚》) ④民不足而可治者,自古及今未之尝闻。(《论积贮疏》) ⑤未之有也。(《齐桓晋文之事》) ⑥闻道百,以为莫已若。(《秋水》) ⑦三岁贯汝,莫我肯顾。(《硕鼠》) 例①②③均含否定词“不”;①句中的“自”,②句中的“余”,③句中的“吾”都是代词,分别作动词“信”、“欺”、“知”的宾语,都放到了动词前面,其正常语序应是:①忌不信自,而复问其妾曰…… ②古之人不欺余也。③不知吾其亦已兮,苟余情其信芳。意思是:①邹忌不相信自己,又询问他身边的小妾说:……②古时的人没有欺骗我呀,③不了解我也算了吧。例④⑤句均含否定词“未”,“之”属代词,分别作“闻”和“有”的宾语,因此,都被放到了动词前面。其