常见文言虚词的用法-而、其、以、之

- 格式:ppt

- 大小:7.22 MB

- 文档页数:23

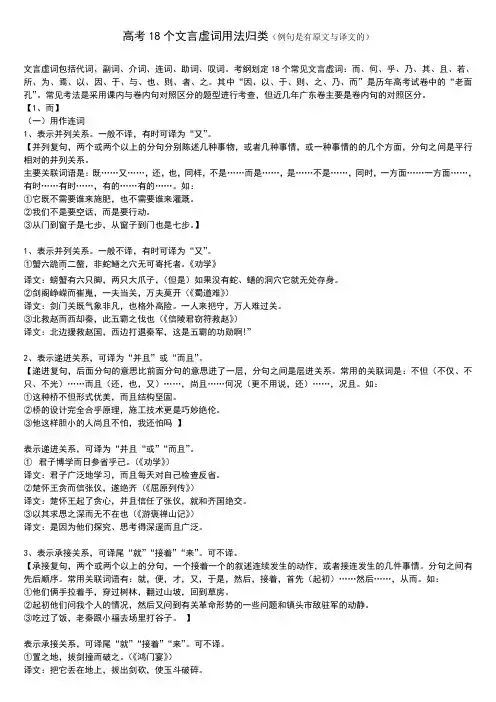

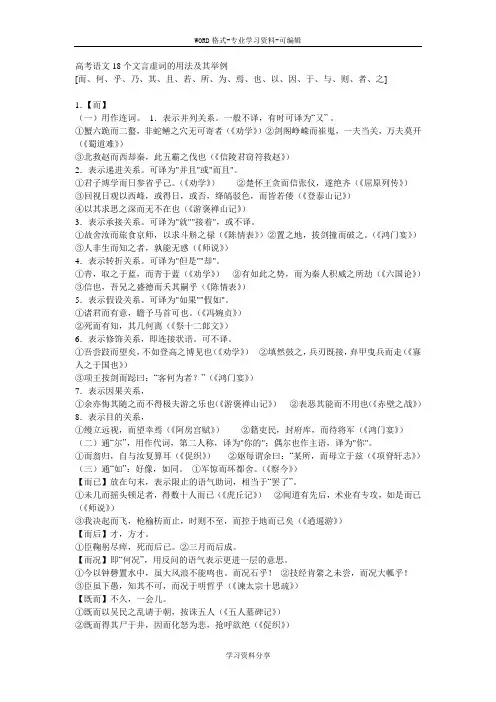

高考18个文言虚词用法归类(例句是有原文与译文的)文言虚词包括代词、副词、介词、连词、助词、叹词。

考纲划定18个常见文言虚词:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、以、因、于、与、也、则、者、之。

其中“因、以、于、则、之、乃、而”是历年高考试卷中的“老面孔”。

常见考法是采用课内与卷内句对照区分的题型进行考查,但近几年广东卷主要是卷内句的对照区分。

【1、而】(一)用作连词1、表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又”。

【并列复句,两个或两个以上的分句分别陈述几种事物,或者几种事情,或一种事情的的几个方面,分句之间是平行相对的并列关系。

主要关联词语是:既……又……,还,也,同样,不是……而是……,是……不是……,同时,一方面……一方面……,有时……有时……,有的……有的……。

如:①它既不需要谁来施肥,也不需要谁来灌溉。

②我们不是要空话,而是要行动。

③从门到窗子是七步,从窗子到门也是七步。

】1、表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又”。

①蟹六跪而.二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者。

《劝学》译文:螃蟹有六只脚,两只大爪子,(但是)如果没有蛇、蟮的洞穴它就无处存身。

②剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开(《蜀道难》)译文:剑门关既气象非凡,也格外高险。

一人来把守,万人难过关。

③北救赵而西却秦,此五霸之伐也(《信陵君窃符救赵》)译文:北边援救赵国,西边打退秦军,这是五霸的功勋啊!”2、表示递进关系,可译为“并且”或“而且”。

【递进复句,后面分句的意思比前面分句的意思进了一层,分句之间是层进关系。

常用的关联词是:不但(不仅、不只、不光)……而且(还,也,又)……,尚且……何况(更不用说,还)……,况且。

如:①这种桥不但形式优美,而且结构坚固。

②桥的设计完全合乎原理,施工技术更是巧妙绝伦。

③他这样胆小的人尚且不怕,我还怕吗】表示递进关系,可译为“并且“或”“而且”。

①君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)译文:君子广泛地学习,而且每天对自己检查反省。

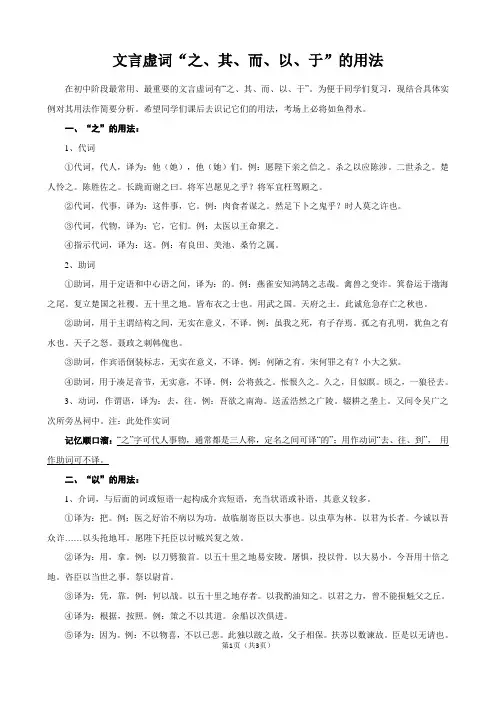

文言虚词“之、其、而、以、于”的用法在初中阶段最常用、最重要的文言虚词有“之、其、而、以、于”。

为便于同学们复习,现结合具体实例对其用法作简要分析。

希望同学们课后去识记它们的用法,考场上必将如鱼得水。

一、“之”的用法:1、代词①代词,代人,译为:他(她),他(她)们。

例:愿陛下亲之信之。

杀之以应陈涉。

二世杀之。

楚人怜之。

陈胜佐之。

长跪而谢之曰。

将军岂愿见之乎?将军宜枉驾顾之。

②代词,代事,译为:这件事,它。

例:肉食者谋之。

然足下卜之鬼乎?时人莫之许也。

③代词,代物,译为:它,它们。

例:太医以王命聚之。

④指示代词,译为:这。

例:有良田、美池、桑竹之属。

2、助词①助词,用于定语和中心语之间,译为:的。

例:燕雀安知鸿鹄之志哉。

禽兽之变诈。

箕畚运于渤海之尾。

复立楚国之社稷。

五十里之地。

皆布衣之士也。

用武之国。

天府之土。

此诚危急存亡之秋也。

②助词,用于主谓结构之间,无实在意义,不译。

例:虽我之死,有子存焉。

孤之有孔明,犹鱼之有水也。

天子之怒。

聂政之刺韩傀也。

③助词,作宾语倒装标志,无实在意义,不译。

例:何陋之有。

宋何罪之有?小大之狱。

④助词,用于凑足音节,无实意,不译。

例:公将鼓之。

怅恨久之。

久之,目似瞑。

顷之,一狼径去。

3、动词,作谓语,译为:去,往。

例:吾欲之南海。

送孟浩然之广陵。

辍耕之垄上。

又间令吴广之次所旁丛祠中。

注:此处作实词记忆顺口溜:“之”字可代人事物,通常都是三人称,定名之间可译“的”;用作动词“去、往、到”,用作助词可不译。

二、“以”的用法:1、介词,与后面的词或短语一起构成介宾短语,充当状语或补语,其意义较多。

①译为:把。

例:医之好治不病以为功。

故临崩寄臣以大事也。

以虫草为林。

以君为长者。

今诚以吾众诈……以头抢地耳。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效。

②译为:用,拿。

例:以刀劈狼首。

以五十里之地易安陵。

屠惧,投以骨。

以大易小。

今吾用十倍之地。

咨臣以当世之事。

祭以尉首。

③译为:凭,靠。

例:何以战。

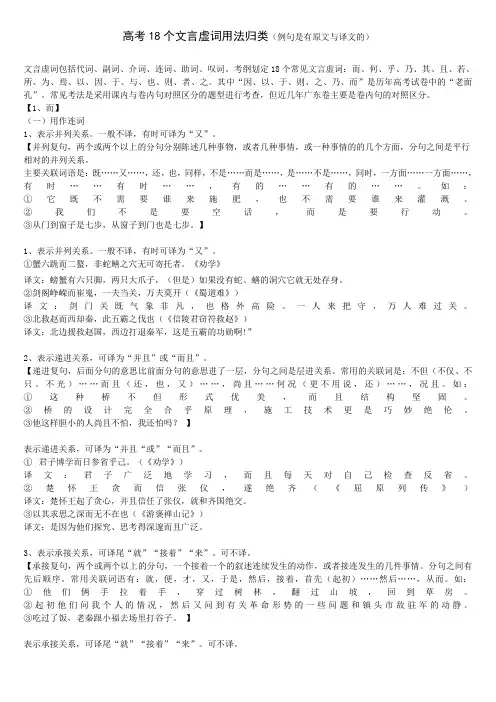

高考18个文言虚词用法归类(例句是有原文与译文的)文言虚词包括代词、副词、介词、连词、助词、叹词。

考纲划定18个常见文言虚词:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、以、因、于、与、也、则、者、之。

其中“因、以、于、则、之、乃、而”是历年高考试卷中的“老面孔”。

常见考法是采用课内与卷内句对照区分的题型进行考查,但近几年广东卷主要是卷内句的对照区分。

【1、而】(一)用作连词1、表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又”。

【并列复句,两个或两个以上的分句分别陈述几种事物,或者几种事情,或一种事情的的几个方面,分句之间是平行相对的并列关系。

主要关联词语是:既……又……,还,也,同样,不是……而是……,是……不是……,同时,一方面……一方面……,有时……有时……,有的……有的……。

如:①它既不需要谁来施肥,也不需要谁来灌溉。

②我们不是要空话,而是要行动。

③从门到窗子是七步,从窗子到门也是七步。

】1、表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又”。

①蟹六跪而.二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者。

《劝学》译文:螃蟹有六只脚,两只大爪子,(但是)如果没有蛇、蟮的洞穴它就无处存身。

②剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开(《蜀道难》)译文:剑门关既气象非凡,也格外高险。

一人来把守,万人难过关。

③北救赵而西却秦,此五霸之伐也(《信陵君窃符救赵》)译文:北边援救赵国,西边打退秦军,这是五霸的功勋啊!”2、表示递进关系,可译为“并且”或“而且”。

【递进复句,后面分句的意思比前面分句的意思进了一层,分句之间是层进关系。

常用的关联词是:不但(不仅、不只、不光)……而且(还,也,又)……,尚且……何况(更不用说,还)……,况且。

如:①这种桥不但形式优美,而且结构坚固。

②桥的设计完全合乎原理,施工技术更是巧妙绝伦。

③他这样胆小的人尚且不怕,我还怕吗?】表示递进关系,可译为“并且“或”“而且”。

①君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)译文:君子广泛地学习,而且每天对自己检查反省。

高考语文18个文言虚词的用法及其举例[而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之]1.【而】(一)用作连词。

1.表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又”。

①蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄者(《劝学》)②剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开(《蜀道难》)③北救赵而西却秦,此五霸之伐也(《信陵君窃符救赵》)2.表示递进关系。

可译为"并且"或"而且"。

①君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)②楚怀王贪而信张仪,遂绝齐(《屈原列传》)③回视日观以西峰,或得日,或否,绛皜驳色,而皆若偻(《登泰山记》)④以其求思之深而无不在也(《游褒禅山记》)3.表示承接关系。

可译为"就""接着",或不译。

①故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄(《陈情表》)②置之地,拔剑撞而破之。

(《鸿门宴》)③人非生而知之者,孰能无惑(《师说》)4.表示转折关系。

可译为"但是""却"。

①青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》)②有如此之势,而为秦人积威之所劫(《六国论》)③信也,吾兄之盛德而夭其嗣乎(《陈情表》)5.表示假设关系。

可译为"如果""假如"。

①诸君而有意,瞻予马首可也。

(《冯婉贞》)②死而有知,其几何离(《祭十二郎文》)6.表示修饰关系,即连接状语。

可不译。

①吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(《劝学》)②填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走(《寡人之于国也》)③项王按剑而跽曰:“客何为者?”(《鸿门宴》)7.表示因果关系,①余亦悔其随之而不得极夫游之乐也(《游褒禅山记》)②表恶其能而不用也(《赤壁之战》)8.表示目的关系,①缦立远视,而望幸焉(《阿房宫赋》)②籍吏民,封府库,而待将军(《鸿门宴》)(二)通“尔”,用作代词,第二人称,译为"你的";偶尔也作主语,译为"你"。

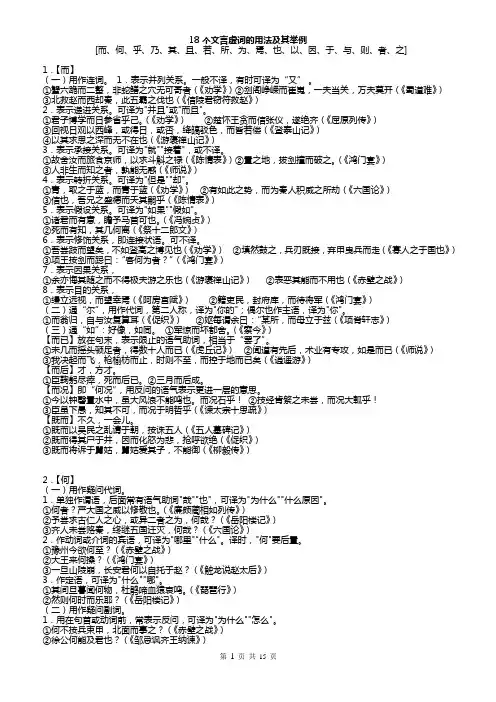

18个文言虚词的用法及其举例[而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之] 1.【而】(一)用作连词。

1.表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又”。

①蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄者(《劝学》)②剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开(《蜀道难》)③北救赵而西却秦,此五霸之伐也(《信陵君窃符救赵》)2.表示递进关系。

可译为"并且"或"而且"。

①君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)②楚怀王贪而信张仪,遂绝齐(《屈原列传》)③回视日观以西峰,或得日,或否,绛皜驳色,而皆若偻(《登泰山记》)④以其求思之深而无不在也(《游褒禅山记》)3.表示承接关系。

可译为"就""接着",或不译。

①故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄(《陈情表》)②置之地,拔剑撞而破之。

(《鸿门宴》)③人非生而知之者,孰能无惑(《师说》)4.表示转折关系。

可译为"但是""却"。

①青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》)②有如此之势,而为秦人积威之所劫(《六国论》)③信也,吾兄之盛德而夭其嗣乎(《陈情表》)5.表示假设关系。

可译为"如果""假如"。

①诸君而有意,瞻予马首可也。

(《冯婉贞》)②死而有知,其几何离(《祭十二郎文》)6.表示修饰关系,即连接状语。

可不译。

①吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(《劝学》)②填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走(《寡人之于国也》)③项王按剑而跽曰:“客何为者?”(《鸿门宴》)7.表示因果关系,①余亦悔其随之而不得极夫游之乐也(《游褒禅山记》)②表恶其能而不用也(《赤壁之战》)8.表示目的关系,①缦立远视,而望幸焉(《阿房宫赋》)②籍吏民,封府库,而待将军(《鸿门宴》)(二)通“尔”,用作代词,第二人称,译为"你的";偶尔也作主语,译为"你"。

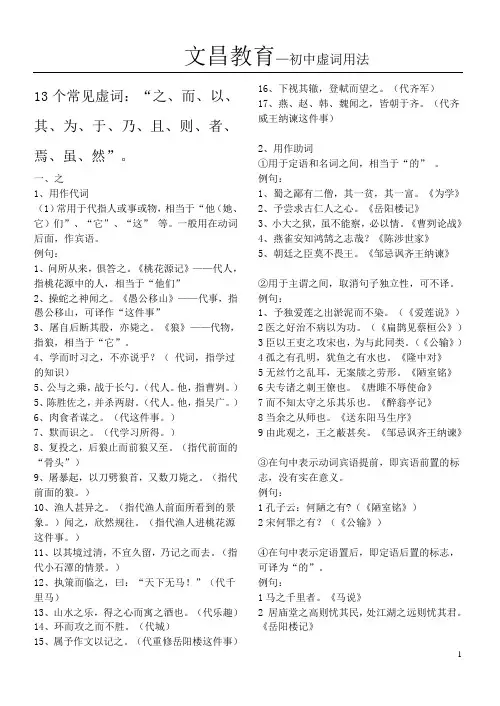

13个常见虚词:“之、而、以、其、为、于、乃、且、则、者、焉、虽、然”。

一、之1、用作代词(1)常用于代指人或事或物,相当于“他(她、它)们”、“它”、“这” 等。

一般用在动词后面,作宾语。

例句:1、问所从来,俱答之。

《桃花源记》——代人,指桃花源中的人,相当于“他们”2、操蛇之神闻之。

《愚公移山》——代事,指愚公移山,可译作“这件事”3、屠自后断其股,亦毙之。

《狼》——代物,指狼,相当于“它”。

4、学而时习之,不亦说乎?(代词,指学过的知识)5、公与之乘,战于长勺。

(代人。

他,指曹刿。

)5、陈胜佐之,并杀两尉。

(代人。

他,指吴广。

)6、肉食者谋之。

(代这件事。

)7、默而识之。

(代学习所得。

)8、复投之,后狼止而前狼又至。

(指代前面的“骨头”)9、屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。

(指代前面的狼。

)10、渔人甚异之。

(指代渔人前面所看到的景象。

)闻之,欣然规往。

(指代渔人进桃花源这件事。

)11、以其境过清,不宜久留,乃记之而去。

(指代小石潭的情景。

)12、执策而临之,曰:“天下无马!”(代千里马)13、山水之乐,得之心而寓之酒也。

(代乐趣)14、环而攻之而不胜。

(代城)15、属予作文以记之。

(代重修岳阳楼这件事)16、下视其辙,登軾而望之。

(代齐军)17、燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。

(代齐威王纳谏这件事)2、用作助词①用于定语和名词之间,相当于“的” 。

例句:1、蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。

《为学》2、予尝求古仁人之心。

《岳阳楼记》3、小大之狱,虽不能察,必以情。

《曹刿论战》4、燕雀安知鸿鹄之志哉?《陈涉世家》5、朝廷之臣莫不畏王。

《邹忌讽齐王纳谏》②用于主谓之间,取消句子独立性,可不译。

例句:1、予独爱莲之出淤泥而不染。

(《爱莲说》)2医之好治不病以为功。

(《扁鹊见蔡桓公》)3臣以王吏之攻宋也,为与此同类。

(《公输》)4孤之有孔明,犹鱼之有水也。

《隆中对》5无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

《陋室铭》6夫专诸之刺王僚也。

](https://uimg.taocdn.com/dd1a0cf2af45b307e9719743.webp)

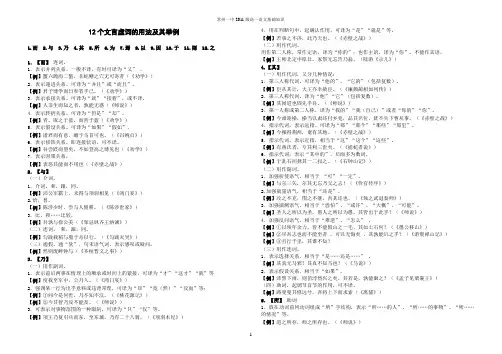

常见文言虚词的典型用法[之、而、其、以、焉、与、则、于、因、为、](要求:在括号里写上这些虚词的用法(即词性)和意思)1.【之】1、不知将军宽之至此也。

(《廉颇蔺相如列传》)(代词,我)2、均之二策,宁许之以负秦曲。

(《廉颇蔺相如列传》)(代词,这)代词、它3、郑之有原圃,犹秦之有具囿也,(《秦晋崤之战》)(主谓间的助词,不译)4、句读之不知,惑之不解(《师说》)(助词,宾语提前的标志)5、蚓无爪牙之利,筋骨之强。

(《劝学》)(助词,定语后置的标志。

)6、石之铿然有声者,所在皆是。

(《石钟山记》)(助词,定语后置的标志。

)7、余扃牖而居,久之,能以足音辨人。

(《项脊轩志》)(助词,凑足音节)8、胡为乎遑遑欲何之?(《归去来兮辞》)(动词,到……去)2.【而】1、蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者(《劝学》)(表示并列关系)2.君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)(表示递进关系,“并且”、“而且”。

)3、置之地,拔剑撞而破之。

(《鸿门宴》)(表示承接关系,“就”“着”)4、余方心动欲还,而大声发于水上。

(《石钟山记》) (表示承接关系,可不译)5、未报秦施而伐其师(《秦晋崤之战》)(表示转折关系。

可译为“但是”“却”。

)6、秦以城求璧而赵不许,曲在赵(《廉颇蔺相如列传》)(表示假设关系,“如果”)7、吾尝跂而望矣,不如登高之博见也;(《劝学》)(表示修饰关系,即连接状语和中心语。

可不译。

)8、臣诚恐见欺于王而负赵,故令人持璧归。

(《廉颇蔺相如列传》)(表因果关系,因而)9、籍吏民,封府库,而待将军(《鸿门宴》)(表示目的关系,来,)10、而翁归,自与汝复算耳(《促织》)(通“尔”,用作代词,译为“你的”)11、妪每谓余曰:”某所,而母立于兹(《项脊轩志》)(通“尔”,用作代词,译为“你”)3.【其】1、臣从其计,大王亦幸赦臣。

(《廉颇蔺相如列传》)(代第三人称,他的。

)2、而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

12个文言虚词的用法及其举例1.而2.与3.乃4.其5.所6.为7.焉8.以9.因 10.于 11.则 12.之1.【而】连词。

1.表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又” 。

【例】蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄者(《劝学》)2.表示递进关系。

可译为“并且”或“而且”。

【例】君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)3.表示承接关系。

可译为“就”“接着”,或不译。

【例】人非生而知之者,孰能无惑(《师说》)4.表示转折关系。

可译为“但是”“却”。

【例】青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》)5.表示假设关系。

可译为“如果”“假如”。

【例】诸君而有意,瞻予马首可也。

(《冯婉贞》)6.表示修饰关系,即连接状语。

可不译。

【例】吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(《劝学》)7.表示因果关系,【例】表恶其能而不用也(《赤壁之战》)2.【与】(一)介词。

1.介词。

和,跟,同。

【例】沛公军霸上,未得与项羽相见(《鸿门宴》)2.给,替。

【例】陈涉少时,尝与人佣耕。

(《陈涉世家》)3.比,和……比较。

【例】吾孰与徐公美(《邹忌讽齐王纳谏》)(二)连词。

和,跟,同。

【例】勾践载稻与脂于舟以行。

(《勾践灭吴》)(三)通假。

通“欤”。

句末语气词,表示感叹或疑问。

【例】然则废衅钟与(《齐桓晋文之事》)3.【乃】(一)用作副词。

1.表示前后两事在情理上的顺承或时间上的紧接,可译为“才”“这才”“就”等【例】度我至军中,公乃入。

(《鸿门宴》)2.强调某一行为出乎意料或违背常理,可译为“却”“竟(然)”“反而”等;【例】①问今是何世,乃不知不汉。

(《桃花源记》)【例】②今其智乃反不能及。

(《师说》)3.可表示对事物范围的一种限制,可译为“只”“仅”等。

【例】项王乃复引兵而东,至东城,乃有二十八骑。

(《项羽本纪》)4.用在判断句中,起确认作用,可译为“是”“就是”等。

【例】若事之不济,此乃天也。

(《赤壁之战》)(二)用作代词。

用作第二人称,常作定语,译为“你的”;也作主语,译为“你”。

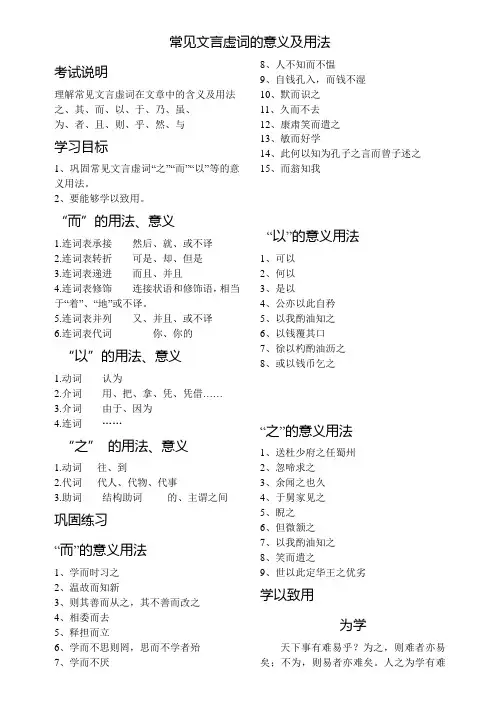

常见文言虚词的意义及用法考试说明理解常见文言虚词在文章中的含义及用法之、其、而、以、于、乃、虽、为、者、且、则、乎、然、与学习目标1、巩固常见文言虚词“之”“而”“以”等的意义用法。

2、要能够学以致用。

“而”的用法、意义1.连词表承接然后、就、或不译2.连词表转折可是、却、但是3.连词表递进而且、并且4.连词表修饰连接状语和修饰语,相当于“着”、“地”或不译。

5.连词表并列又、并且、或不译6.连词表代词你、你的“以”的用法、意义1.动词认为2.介词用、把、拿、凭、凭借……3.介词由于、因为4.连词……“之”的用法、意义1.动词往、到2.代词代人、代物、代事3.助词结构助词的、主谓之间巩固练习“而”的意义用法1、学而时习之2、温故而知新3、则其善而从之,其不善而改之4、相委而去5、释担而立6、学而不思则罔,思而不学者殆7、学而不厌8、人不知而不愠9、自钱孔入,而钱不湿10、默而识之11、久而不去12、康肃笑而遣之13、敏而好学14、此何以知为孔子之言而曾子述之15、而翁知我“以”的意义用法1、可以2、何以3、是以4、公亦以此自矜5、以我酌油知之6、以钱覆其口7、徐以杓酌油沥之8、或以钱币乞之“之”的意义用法1、送杜少府之任蜀州2、忽啼求之3、余闻之也久4、于舅家见之5、睨之6、但微颔之7、以我酌油知之8、笑而遣之9、世以此定华王之优劣学以致用为学天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。

人之为学有难易乎?学之,则难者亦易矣;不学,则易者亦难矣。

蜀之鄙有二僧:其一贫,其一富。

贫者语于富者曰:“吾欲之南海,何如?”富者曰:“子何恃而往?”曰:“吾一瓶一钵足矣。

”富者曰:“吾数年来欲买舟而下,犹未能也。

子何恃而往!”越明年,贫者自南海还,以告富者,富者有惭色。

西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至而贫者至焉。

人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?注释:1、为学:做学问、求学。

2、鄙:边境。

3、子何恃而往:你凭什么去。

高考18个文言虚词用法归类文言虚词包括代词、副词、介词、连词、助词、叹词。

考纲划定18个常见文言虚词:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、以、因、于、与、也、则、者、之。

【1、而】(一)用作连词1、表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又”。

①蟹六跪而.二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者。

《劝学》译文:螃蟹有六只脚,两只大爪子,(但是)如果没有蛇、蟮的洞穴它就无处存身。

②剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开(《蜀道难》)译文:剑门关既气象非凡,也格外高险。

一人来把守,万人难过关。

③北救赵而西却秦,此五霸之伐也(《信陵君窃符救赵》)译文:北边援救赵国,西边打退秦军,这是五霸的功勋啊!”2、表示递进关系,可译为“并且”或“而且”。

①君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)译文:君子广泛地学习,而且每天对自己检查反省。

②楚怀王贪而信张仪,遂绝齐(《屈原列传》)译文:楚怀王起了贪心,并且信任了张仪,就和齐国绝交。

③以其求思之深而无不在也(《游褒禅山记》)译文:是因为他们探究、思考得深邃而且广泛。

3、表示承接关系,可译尾“就”“接着”“来”。

可不译。

表示承接关系,可译为“就”“接着”“来”。

可不译。

①置之地,拔剑撞而破之。

(《鸿门宴》)译文:把它丢在地上,拔出剑砍,使玉斗破碎。

②人非生而知之者,孰能无惑(《师说》)译文:人不是一生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑?③苏子愀然,正襟危坐而问客曰。

(《赤壁赋》)译文:我有些忧伤,理好衣襟端正地坐着,问那客人说。

④“学而时习之,不亦说乎?《论语》译文:学了知识然后按一定时间去复习,不也很愉快的吗?⑤温故而知新,可以为师矣。

《论语》译文:复习学过的知识,可从中获得新的见解与体会了。

凭借这点就可以当老师了。

”⑥择其善者而从之,其不善者而改之。

《论语》译文:要选择他们的长处来学习,如果看到他们的短处自己也有,就要帮助改正自己与他们一样的习惯。

"4、表示转折关系,可译为“但是”“却”。

关于文言虚词“之”“而”、“以”、“其”的用法一、【之】(一)用作代词,在句中作宾语或兼语,不作主语,分为以下几种情况。

1.第一人称代词,可译为“我”“我们”。

如:“君将哀而生之乎?”(《捕蛇者说》)之:代“我”。

2.第三人称代词,可译为“他(他们)”“她(她们)”。

如:“遂使之行成于吴。

”(《勾践灭吴》)之:代大夫文种。

3.近指代词,可译为“这”。

如:“郯子之徒,其贤不及孔子。

”(《师说》)之:这样的。

4.代事。

如:“阙秦以利晋,唯君图之。

”(《烛之武退秦师》)之:代“阙秦以利晋”这件事。

5.代物。

如:“虽有槁暴,不复挺者,使之然也。

”(《劝学》)之:代木。

6.代军队。

如:“子犯请击之。

”(《烛之武退秦师》)之:代秦军。

(二)、结构助词,分以下几种情况。

1.宾语的标志。

用于宾语和中心语之间,可译为“的”,有时不译。

如:“是寡人之过也。

”(《烛之武退秦师》)之:可译为“的”。

2.宾语前置的标志。

为了强调宾语,有时借助“之”把宾语从动词后提到动词的前面。

如:“夫晋,何厌之有?”(《烛之武退秦师》)“之”把动词“有”的宾语“何厌”提前到了动词前。

3.定语后置的标志。

通常情况下,古代汉语中定语的位置与现代汉语中的一样,用在中心语之前,但为了强调定语有时将定语放在中心语之后,有时在定语与中心语之间用“之”连接。

翻译时应将后置了的定语调整到中心语之前。

与“之”有联系的定语后置格式有两种。

①“中心语+之+定语”的格式。

如:“蚓无爪牙之利,筋骨之强……”(《劝学》)“利”“强”分别作中心语“爪牙”“筋骨”的定语。

②“中心语+之+后置定语+者”的格式。

如:“马之千里者,一食或尽粟一石。

”(《马说》)“千里”作“马”的定语。

4.补语的标志。

用在中心语(动词、形容词)和补语之间,可译为“得”。

如:“古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。

”(《游褒禅山记》)第二个“之”,是“得”的意思。

文言虚词之其而以于的用法Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】文言虚词“之、其、而、以、于”的用法在初中阶段最常用、最重要的文言虚词有“之、其、而、以、于”。

为便于同学们复习,现结合具体实例对其用法作简要分析。

希望同学们课后去识记它们的用法,考场上必将如鱼得水。

一、“之”的用法:1、代词①代词,代人,译为:他(她),他(她)们。

例:愿陛下亲之信之。

杀之以应陈涉。

二世杀之。

楚人怜之。

陈胜佐之。

长跪而谢之曰。

将军岂愿见之乎?将军宜枉驾顾之。

②代词,代事,译为:这件事,它。

例:肉食者谋之。

然足下卜之鬼乎?时人莫之许也。

③代词,代物,译为:它,它们。

例:太医以王命聚之。

④指示代词,译为:这。

例:有良田、美池、桑竹之属。

2、助词①助词,用于定语和中心语之间,译为:的。

例:燕雀安知鸿鹄之志哉。

禽兽之变诈。

箕畚运于渤海之尾。

复立楚国之社稷。

五十里之地。

皆布衣之士也。

用武之国。

天府之土。

此诚危急存亡之秋也。

②助词,用于主谓结构之间,无实在意义,不译。

例:虽我之死,有子存焉。

孤之有孔明,犹鱼之有水也。

天子之怒。

聂政之刺韩傀也。

③助词,作宾语倒装标志,无实在意义,不译。

例:何陋之有。

宋何罪之有?小大之狱。

④助词,用于凑足音节,无实意,不译。

例:公将鼓之。

怅恨久之。

久之,目似瞑。

顷之,一狼径去。

3、动词,作谓语,译为:去,往。

例:吾欲之南海。

送孟浩然之广陵。

辍耕之垄上。

又间令吴广之次所旁丛祠中。

注:此处作实词记忆顺口溜:“之”字可代人事物,通常都是三人称,定名之间可译“的”;用作动词“去、往、到”,用作助词可不译。

二、“以”的用法:1、介词,与后面的词或短语一起构成介宾短语,充当状语或补语,其意义较多。

①译为:把。

例:医之好治不病以为功。

故临崩寄臣以大事也。

以虫草为林。

以君为长者。

今诚以吾众诈……以头抢地耳。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效。

②译为:用,拿。