收稿日期收稿日期:2013-05-23;修订日期修订日期:2013-12-09

基金项目基金项目:国家自然科学基金资助项目(41271144)、2013年度河南省政府决策研究招标课题(2013B053)资助。作者简介作者简介:刘静玉(1971-),男,河南林州人,副教授,博士,硕士生导师,主要从事城市-区域综合发展、城市规划与设计研究。E-mail:liujy@https://www.doczj.com/doc/0512218523.html,

中原经济区城市间相互作用时空格局演变研究

刘静玉,杨虎乐,宋琼,范晓霞

(河南大学区域发展与规划研究中心/环境与规划学院,河南开封475004)

摘要摘要:将中原经济区30个省辖市市区作为研究对象,按照由“线”→“点”→“面”的分析思路,运用引力模型、潜能模型与潜能得分模型、经济隶属度模型等各种模型,定量分析1990~2010年间中原经济区城市间相互作用时空格局的演变过程与特征。结果表明:城市间相互作用强度的时空差异明显。“线”层次上,城市间的引力和城市联结线数目的增多,逐渐形成辐射网络,引力和联结线数目的变化存在时空差异性。“点”层次上,通过“线-点”叠加分析,城市最大联结线数目增多和城市潜能等级提升的时空差异性明显。而且1990~2010年间各个城市潜能等级跃迁的时空差异明显。“面”层次上,近20多年来,区域中心城市没有变化,但4个中心城市的腹地变化明显,核心组团——郑州组团1990~2000年北扩,2000~2010年东扩;1990~2010年,潜能高值区域的空间收缩也表现出阶段性特征。关键词:城市间相互作用;城市潜能;中原经济区中图分类号中图分类号:F129.9

文献标识码文献标识码:A

文章编号文章编号:1000-0690(2014)09-1060-09

空间相互作用用以表达两地之间的相互联系程度[1],城市间相互作用的研究始终是学术界的热点之一。相关研究可归纳如下:第一,研究方法不断更新,多采用定性[2~4]、定量[5~8]以及定性与定量[9,10]相结合的方法展开研究。由于城市间OD(Origin-Desti-nation)交通距离数据获取难度较大,而采用理论模型[11~13]计算相对简单,因此,随着理论[14~18]和模型研究的不断深入,计量模型不断更新[19~24]。第二,数据类型多样化。研究数据分为静态数据和动态数据。因为属性数据的易获取性,研究中多采用由城市属性数据诸如GDP 、人口、投资、城市空间或时间距离等组成的静态数据[25~31]。但属性数据不能直接反映城市之间的动态关系,因此,学者多从人流、物流、技术流、信息流、金融流等方面收集数据[32,33],运用流数据进行研究[27,34~37]。但由于研究多为客货流总量数据[38]或铁路区段OD 数据(单元偏大、空间属性比较笼统),很少涉及城市间OD 数据,即使涉及也多采用替代指标[39]或推算的间接数据[40]。第三,计量模型多样化。计量模型是定量化研究的重要手段,传统的或改进的引力模型[22,41]、城市化曲线[42]、重力模型[20]、可达性模型[21]、地缘经济

关系分析模型[43]、中心职能强度指数模型[26]和城市流强度模型[44~49]是常用的计量方法。此外,相关系数、综合客货量模型[50]、投入-产出模型等也在相关研究中采用[51]。第四,研究内容不断细化。相关研究多从静态角度来研究城市体系某个时间断面上的

空间联系特征[40,52,53]

,并将空间联系细分为经济、

旅游、劳动力流动、行政、社会联系[26,50,54,55]乃至创新联系[56]等,其中以经济联系研究为主[57~60]。第五,主要研究邻近城市和城市群、城市带城市间的相互作用[26,43,45,46,48],针对城市群的研究多集中

于长三角[61,62]、珠三角[26,43]和环渤海城市群[48,63]。

相关研究的主要特点是:第一,数据类型由大量使用静态属性数据,转向动态的流数据。第二,从定性描述转向定量刻画。定量模型表现出多样化趋势,传统模型及其改进模型依旧发挥重要作用,新的计量、数理模型不断引进。第三,不同尺度的城镇体系内部城市间相互作用是传统研究热点,经济联系活跃的邻近城市、发育较好的城市群与经济区域同样是研究的热点区域。第四,城市间作用机理辨析、经济空间划分、区域空间结构优化是相关研究的主要目的。当然,相关研究也存

第34卷第9期2014年09月

V ol.34No.9Sep.,2014

地理科学

SCIENTIA GEOGRAPHICA SINICA

刘静玉等:中原经济区城市间相互作用时空格局演变研究9期

在一定的缺憾:第一,人流、技术流、客货数据等流数据更能直接和准确地反映区域运输联系和真实的区域关系,是空间相互作用研究的理想数据,但能够满足研究需要的流数据获取困难,尤其是长时间序列的流数据。第二,无论是传统计量模型,还是新引进的计量模型,会因为数据、标准、阈值等因素的影响,存在这样或那样的不足。第三,针对中西部地区城市间相互作用的研究相对较少。

中原经济区位于中国中部,承东启西,连南通北,是中国经济发展的重要战略支撑。中原经济区的研究始于1980年代,多侧重于经济区产业结构[64]、核心城市发展[65]的研究,但相关文献很少。2011年《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》出台,此后相关研究文献迅速增多,但多关注新型城镇化[66]、三化协调[67]、经济发展[68,69]、城乡统筹[70]等问题,较少涉及城市经济联系[47,71,72]。在中原经济区的同类研究中,主要从城市流强度[71]、城市流强度与城市间相互作用强度模型相结合[72]的角度切入,对城市间相互作用与城镇体系空间结构关系的研究不够深入。因此,定量研究中国中部地区发育程度相对较弱的中原经济区城市间相互作用的程度,对于区域城市空间联系的引导与加强,以及城镇体系空间结构的优化具有一定的借鉴和参考价值。

由于历史性的动态流数据不易获取,论文采用静态属性数据。根据论文意在分析城镇间联系强度、影响程度的目的,考虑各个模型的特点,将引力模型、潜能模型、经济隶属度模型等组合使用进行定量分析,并根据研究的需要构造了潜能得分模型定量分析城市的潜能等级。

论文遵循“线→点→面”的研究思路,分别选择引力、潜能、潜能得分、经济隶属度等作为研究城市间相互作用的指标,依次研究1990~2010年中原经济区“线”层次、“点”层次和“面”层次的城市间相互作用的时空演变特征。

1研究方法、研究区域与数据来源

1.1引力模型

采用引力模型来定量计算中原经济区城市间的引力,其表达式[25]为:

R ij

ij

(i≠j)(1)式中,R ij为i、j城市间引力值;P i、P j分别为i、j城市市辖区的非农业人口;V i、V j为i、j城市市辖区的国内生产总值;D ij为i、j城市间的欧氏距离;b为距离摩擦系数。一般认为,b值分别取1和2时可以近似地揭示国家尺度和省区尺度的城市体系空间联系状态[20],根据本文实际,b值取2。

1.2潜能模型与潜能得分模型

1.2.1潜能模型

潜能模型以引力模型为基础,计算某个城镇与城镇体系内所有城镇(含自身)间的引力之和,即潜能。计算公式为[12]:

E i=∑

j=1

n

R ij=

j=1

n

ij

(2)

式中,E i为潜能,反映了城镇的集聚能力,是描述城市空间相互作用的代表性指标[24],n是城市个数。

1.2.2潜能得分模型

城市等级划分除考虑自身实力外,还应考虑它对周围区域的辐射影响范围。因此,应生成最大引力联结线分布图,根据各个城市总吸引力(潜能)大小和最大引力联结线数目来确定城市等级[20],但该方法主观性较大,可用本文构造的潜能得分作为划分城市等级的依据,潜能得分由城市潜能值和最大引力联结线数目经相关计算获得,潜能得分的计算公式为:

M i=θA i+(1-θ)B i(3)式中,M i表示的是城市的潜能得分,A i表示的是某城市的潜能均值标准化之后的数值,B i表示的是某城市最大引力联结线数目均值标准化之后的数值,θ表示潜能所占权重。前期研究认为相关系数更能反映潜能的重要性程度[73],选其作为潜能的权重(表1)。

1.3经济隶属度模型

经济隶属度的表达式[27]为:

F ij=R ij/E i(4)式中,R ij为城市i与城市j之间的引力,E i为城市i的潜能,F ij为城市j对城市i的经济隶属度值。

1.4研究区域与数据来源

据《中原经济区规划(2012~2020年)》[74],中原经济区包括河南全省,山西省晋城市、长治市和运城市,河北省邯郸市和邢台市,山东省聊城市、菏泽市和泰安市东平县,安徽省淮北市、亳州市、宿州市、蚌埠市、阜阳市和淮南市凤台县及潘集区,共30个省辖市,外加2个县1个区,面积28.9万km2,占全国的3%。2011年经济区总人口1.79亿,

1061

地

理科学34卷

地区生产总值4.2万亿元,分别占全国的13.3%和9%。本文研究的基本地域单元为中原经济区的30个省辖市市区(图1),研究的时间跨度为1990~2010年,根据前期研究结果[73],分为1990年、2000年、2010年3

个时间节点。

图1

中原经济区区位图

Fig.1

Sketch of the Central Plains Economic Zone

论文的数据主要来自1991~2011年的《中国城市统计年鉴》[75]

、《中国分县市人口统计资料》[76]

、

《河南统计年鉴》[77]

,共选取1990年、1996~2010年

共17a 的中原经济区30个省辖市市区非农业人口和市区GDP 数据。需要说明的是3个研究节点正好是中国四、五、六次人口普查的时间节点,故研究中的非农业人口数据来自3次人口普查的直接数据或据此整理而来。

2三个层次的时空格局演变分析

将1990、2000、2010年各个省辖市市区相应的数据分别代入引力模型、潜能模型、潜能得分模型和经济隶属度模型,计算各个城市的引力、潜能、潜能得分和经济隶属度值,以此来分析中原经济区城市间相互作用的时空演变特征。

2.1“线”层次时空格局演变分析

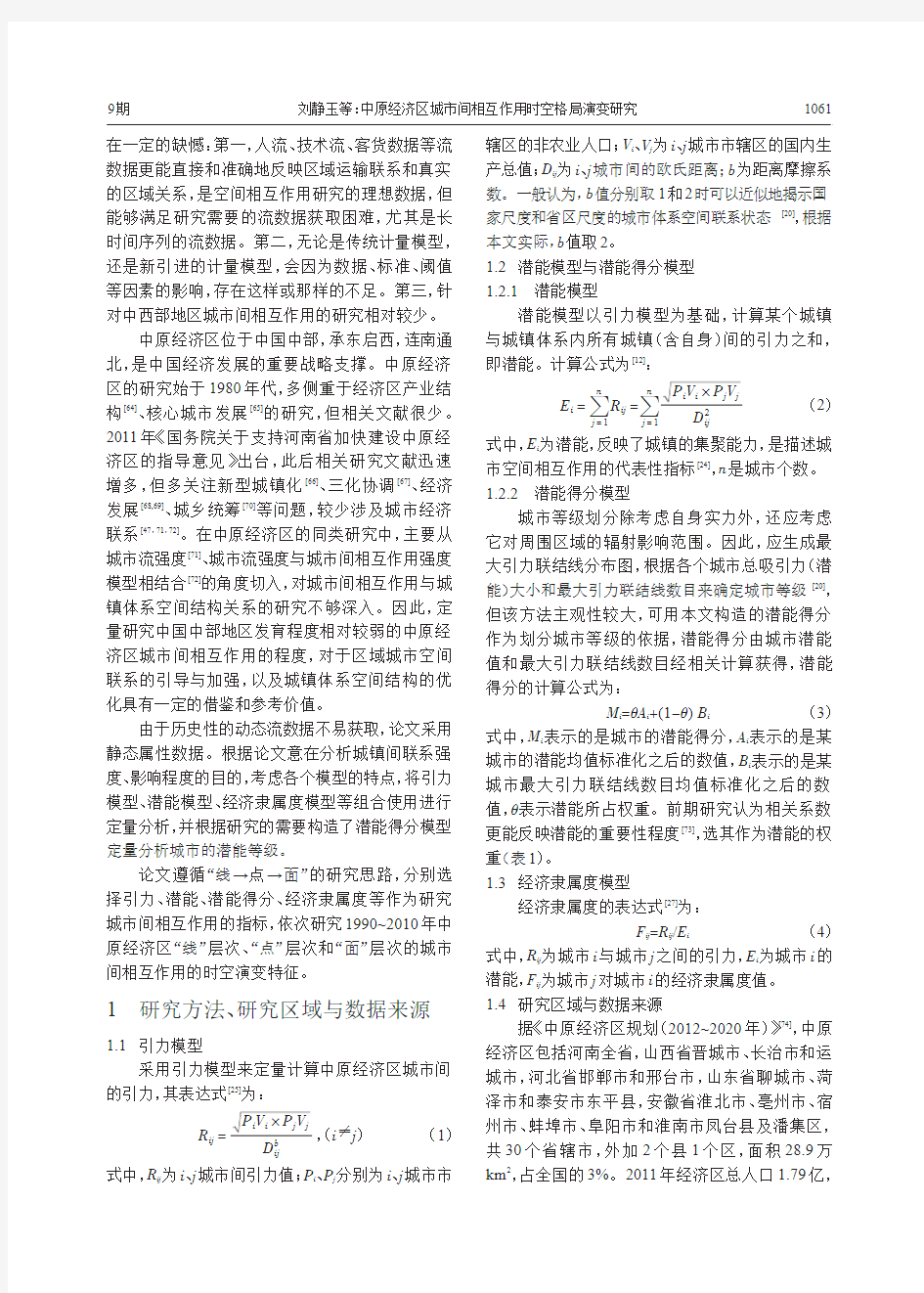

参考相关研究成果[40,65],根据引力值的数据特征,考虑能充分反映3个时间节点的引力变化,将城市间引力值划分为6个等级:>1000,500~1000,300~500,150~300,50~150,10~50,并将1990、2000、2010年城市间的引力值做空间表达(图2)。

1990年中原经济区各城市间的联结线非常少,表明它们的相互联系十分微弱(图2a )。主要原因在于各城市非农人口规模和经济实力的客观限制,以及计划体制导致的各种要素流动受限。2000年城市间联结线的数目增多,形成辐射网络(图2b )。中原城市群城市间联系增强,“六边形”逐渐发展成为“七边形”——“钻石结构”初现。同时,“许(昌)-平(顶山)-漯(河)三角”已见雏形。京广轴线进一步南延增强,东部出现了“商(丘)-阜(阳)-蚌(埠)-淮(阳)”四边形。2010年联结线大量跃迁到了第五等级以上,放射成网状(图2c )。“郑(州)-新(乡)”,“郑(州)-开(封)”,“郑(州)-焦(作)”,“郑(州)-洛(阳)”,“洛(阳)-济(源)”均达到第一等级,中原城市群“钻石结构”进一步发育,“许(昌)-开(封)”、“漯(河)-开(封)”仍较弱,“许(昌)-平(顶山)-漯(河)三角”逐步成熟。北部已成为全区第二大增长中心。京广轴线进一步南延,形成“邢(阳)-邯(郸)-安(阳)-鹤(壁)-新(新乡)-郑(州)-许(昌)-漯(河)-驻(马

店)-信(阳)”轴线,横向陇海轴线发育不完善,但核心段“洛(阳)-郑(州)-开(封)”轴线发育较好。“商(丘)-阜(阳)-蚌(埠)-淮(阳)”四边形已实现整体跃迁,特别是“淮(阳)-宿(迁)”已达到第一等级。

1990~2010年“线”层次格局的演变过程可划分为2个阶段:低速发育阶段和快速发育阶段。前一阶段(1990~2000年),表现为引力联结线数目的增加和部分联结线强度的增大,但整体水平始终较低。后一阶段(2000~2010年),表现为引力联结线数目和强度的急剧增大,整体水平显著提高。显然,到2010年,经济区的“线”层次格局已由初步

表119901990~~2010年节点潜能与最大引力

联结线数目相关系数

Table 1The correlation coefficient of the nodes ’potential

and the numbers of MAX lines in 1990-2010

年份199019951996199719981999200020012002

相关系数0.6920.7330.7610.7440.7740.7760.7950.7860.786

年份20032004200520062007200820092010

相关系数0.7830.7960.8120.8170.8320.8190.8490.854

1062

刘静玉等:中原经济区城市间相互作用时空格局演变研究9期发育已渐至成熟。

2.2“点”层次时空格局演变分析

2.2.1“线-点”叠加分析

参考相关研究成果[24],根据潜能值的数据特征,考虑能充分反映3个时间节点的潜能变化,将潜能划分为7个等级:>10000,5000~10000,1000~5000,500~1000,100~500,50~100,0~50。将1990、2000、2010年各个城市的潜能等级做空间表达,同时与相应的最大引力联结线图进行叠加(图3)。

1990年郑州最大引力联结线数目最多,达到6条,潜能等级为第五等级,郑州的综合优势比较明显(图3a )。达到4条的城市有邯郸和平顶山。达到3条的仅有安阳,其潜能达到第五等级。达到2条的有洛阳、焦作、濮阳、漯河、驻马店、亳州、淮北、宿州和蚌埠。潜能最低层次的城市分布在中原经济区的东部、南部和西部。2000年郑州最大引力联结线数目达到7条,其潜能等级为第三等级(图3b )。达到3条的是安阳、邯郸、平顶山和漯河;达到2条的有洛阳、焦作、濮阳、驻马店、亳州、宿州;各城市潜能整体跃迁到了第五等级以上。最后,东部出现“商(丘)-亳(州)-阜(阳)”和“淮(阳)-宿(迁)-蚌(埠)”2条轴线,但2条线未交织,稳定中心尚未确立。2010年郑州最大引力联结线数目达到9条,其潜能等级提升到第一等级(图3c )。西部的三门峡和运城,始终保持“双星”状态,东部始终未形成稳定中心。

1990~2010年“点”层次格局的演变过程具有明显的阶段性特征:1990~2000年,“线-点”叠加的空间格局变动相对较大;2000~2010年“线-点”叠加的空间格局基本稳定,但大量城市的潜能等级

快速跃升;最大引力联结线数目多的城市往往潜能等级也越高。核心城市的极化效应是导致格局演变的主要影响因素。

2.2.2“点”层次等级结构演变分析

将1990、2000、2010年各城市的潜能值和最大引力联结线数目进行均值标准化,代入潜能得分模型,计算各个城市的潜能得分。参考相关研究成果[78],将3个时间节点的城市潜能得分按照从大到小的顺序排列,在3个数列中分别寻找有临界意义的点——断裂点,进行城市潜能等级的划分。如1990年潜能得分组成的数列中,郑州和邯郸之间的差值最大,两者的中值3.385作为第一、二等级城市的分界值。以此类推,最终分别将3个时间节点30个省辖市市区划分为5个等级(图4)。由图3,1990~2010年中原经济区各城市潜能等级一直保持相对稳定的状态,没有大的变动,不同等级的城市数目并不符合城市体系的二倍数规律。2.3“面”层次时空格局演变分析

2.3.1“面”层次组团结构演变分析

组团结构演变主要是分析区域中心城市空间影响范围的变化。区域中心城市判定方法是:先根据城市综合实力、区位条件等因素确定候选的区域中心城市,根据其他各城市相对于候选城市的经济隶属度,分别确定每个候选城市的隶属城市,如果某候选城市的隶属城市大于或等于3个,则该城市为区域中心城市。区域中心城市腹地范围判定的方法是:如果某城市相对于某一中心城市的经济隶属度值大于其相对于其它中心城市的经济隶属度值,则该城市为该中心城市的腹地范围。最终,各区域中心城市的腹地范围要完整覆

图2中原经济区城市间相互作用强度格局

Fig.2The intensity pattern among the Central Plains Economic

Zone

1063

地理科学34卷

盖中原经济区。

根据城市综合实力和区位条件等因素[78],考虑空间均衡原则,确定郑州、邯郸、淮北、洛阳、商丘、平顶山、驻马店等7个城市为候选城市。然后,将1990~2010年各城市的引力和潜能数据代入经济隶属度模型,计算获得相应的经济隶属度值。1990~2010年间郑州、邯郸和洛阳综合实力强、区位条件优越、各自的腹地范围完整覆盖中原经济区中部、北部和西部区域,故可作为区域中心城市。平顶山的稳定隶属城市仅有南阳、漯河、驻马店,不包括南部的信阳和周口,在南部区域留下了空白,不适合作为区域中心城市。驻马店的稳定隶属城市仅有信阳,不符合条件。同时,南部各城市相对于郑州的经济隶属度值均较高,且有逐年增大趋势,可将南部各城市纳入郑州组团。商丘

的稳定隶属城市仅有亳州,不适于做区域中心城市。淮北的稳定隶属城市有宿州、亳州、阜阳、蚌埠,其腹地能覆盖剩余的东部区域,可作为区域中心城市。最终,中原经济区的区域中心城市为郑州、邯郸、洛阳和淮北等4个。

根据1990、2000、2010年各城市相对于4个中心城市的经济隶属度数据,按照中心城市腹地范围判定方法,确定4个中心城市的腹地范围(表2)。

由表2,1990~2010年来中原经济区的区域中心城市没有变化,其组团结构相对比较稳定,其演变过程大致可划分为2个阶段:1990~2000年,郑州组团北扩,将长治并入;邯郸组团的腹地范围变小;洛阳组团和淮北组团的腹地范围不变。2000~2010年,郑州组团东扩,将阜阳并入;淮北组团腹地范围变小;邯郸组团和洛阳组团腹地范围不

图3城市潜能与最大引力联结线叠加分析

Fig.3

Overlying analysis of potential and MAX lines

图4中原经济区城市潜能等级划分

Fig.4

Rank of city potential in the Central Plains Economic

Zone

1064

刘静玉等:中原经济区城市间相互作用时空格局演变研究

9期

变。近20a 来,郑州组团的范围扩展,洛阳组团腹地范围没有变化,邯郸组团和淮北组团的腹地范围在缩小,这反映了郑州的极化效应始终处于不断增强的态势,成为推动中原经济区组团结构演变的一个重要因素。

2.3.2“面”层次潜能空间分异演变分析

以30个省辖市区为研究对象,在空间分布上为点状区域,为了在“面”层次上反映潜能的空间分异特征,可将研究的省辖市区这一点状空间扩展到其市域,来反映这一社会经济现象的大体空间过程与特征。选取1990、2000、2010年30个省

辖市区潜能取自然对数后的标准化数值,采用ArcGIS9.3中的Kriging 方法进行空间插值(图5)。

由图5可知,1990~2010年间中原经济区以郑州为核心的潜能高值区呈现不断收缩的趋势,表明区域发展不平衡性加剧,其演变过程可划分为2个阶段:1990~2000年,以郑州为核心的潜能高值区的范围呈现不断收缩的趋势,1990年潜能核心区域的范围覆盖郑州、焦作、新乡、邯郸、安阳五市及其周边区域,2000年这一空间范围仅包含郑州市区,表现出快速缩减的趋势,表明区域的极化效应不断增强。潜能低值区主要集中在中原经济区西部和东南部。2000~2010年,潜能高值区收缩趋势放缓,潜能低值区与高值区之间的等级差距缩小,表明中原经济区开始步入核心区域极化阶段,扩散效应也初步显现。

3结论与讨论

3.1结论

论文将中原经济区的30个省辖市市区作为研究对象,按照“线”→“点”→“面”的分析思路,运用引力模型、潜能模型与潜能得分、经济隶属度模型等各种模型计算获得各个城市的引力、潜能、潜能得分和经济隶属度数据,分析1990~2010年间中原经济区城市间相互作用的演变过程与时空特征。得出如下结论:第一,“线”层次上,近20a 来,城市之间的引力和城市的联结线数目不断增多,时空差异明显,1990~2000年间联结线的数目及强度不断增大,但是整体水平较低;2000~2010年间引力联结线数目和强度快速增加,整体水平显著提高。第二,“点”层次上,通过“线-点”叠加分析,城市最大

图5中原经济区城市潜能空间分异

Fig.5The potential Spatial differentiation in Central Plains Economic Zone

表2

19901990~~2010年四大中心城市腹地范围

Table 2The hinterland range of the four center cities in

1990-2010

时间节点

1990

2000

2010

中心城市郑州邯郸洛阳淮北

郑州邯郸洛阳淮北

郑州邯郸洛阳淮北

腹地范围

晋城、新乡、菏泽、焦作、开封、商丘、平顶山、许昌、济源、周口、南阳、驻马店、信阳邢台、长治、聊城、安阳、鹤壁、濮阳运城、三门峡、济源阜阳、亳州、宿州、蚌埠

长治、晋城、新乡、菏泽、焦作、开封、商丘、平顶山、许昌、济源、周口、南阳、驻马店、信阳邢台、聊城、安阳、鹤壁、濮阳运城、三门峡、济源阜阳、亳州、宿州、蚌埠

长治、晋城、新乡、菏泽、焦作、开封、商丘、平顶山、许昌、济源、周口、南阳、驻马店、信阳、阜阳邢台、聊城、安阳、鹤壁、濮阳运城、三门峡、济源亳州、宿州、

蚌埠

1065

地理科学34卷

联结线数目不断增多,城市潜能等级不断增加,其时空差异性明显,1990~2000年间“线-点”格局变化迅速,而2000~2010年间这一格局放缓,各城市等级跃迁差异明显。第三,在“面”层次上,中原经济区的区域中心城市没有变化,但4个中心城市的腹地变化明显,1990~2000年的郑州组团北扩,2000~ 2010年该组团东扩。研究发现,潜能高值区域的空间收缩也表现出阶段性特征,1990~2000年间收缩明显,而2000~2010年间收缩放缓。

3.2讨论

论文依据不同定量分析模型的特点,将引力模型、潜能模型与潜能得分模型、经济隶属度模型组合使用定量研究中原经济区城市间相互作用的时空演化特征,论文的局限在于使用了相对传统的定量化研究方法,使用了GDP、人口等静态数据,优点在于各具特色的定量方法组合使用,能够规避某些方法的不足,可更为精细、全面刻画城市间相互作用特征。选择采用另一主流研究方法——城市流模型对中原经济区城市间经济联系的时空变化研究[47,71,72]做对比,发现:尽管研究方法不同,但两者在城市间辐射强度、内在联系方面的结论是相似的。进一步研究发现,这两类研究都采用了静态的面板数据进行分析。对此,至少有2点需要深入研究:第一,研究方法不同,但两者的结论相似,不同研究方法产生的差异是什么。第二,数据是否是造成产生相似结果的主要原因。如果采用细化的分行业数据或者流数据,城市流模型可以比总量数据更能详细刻画其外向功能;而传统方法同样使用分行业数据或者流数据,是否还会产生相似的结论,这也是值得尝试的地方。同时,如何能够方便快捷地获取流数据也是当前研究需要面对的问题。当然,城市流模型也有其固有的不足:只能反映城市的外向辐射能力,却不能反映该城市外向辐射方向,因此,定量模型组合使用也许是更为有效、合理的做法。

参考文献

参考文献::

[1]陆大道.区域发展及其空间结构[M].北京:科学出版社,1995.

[2]Green F H W.Urban hinterlands in England and Wales:An anal-

ysis of bus services[J].Geogr.J.,1950,9696(1):64-81.

[3]Goddard J B.Functional regions within a city center:A study by

factor analysis of taxi flows in Central London[J].Trans.Inst.

Br.Geogr.,1970,4949(2):161-180.

[4]Edward J T.The urban hierarchy:An air passenger definition[J].

Economic Geography,1962,3737(1):1-14.

[5]Garrison W L.Spatial structure of economyⅠ[J].Annals of the

Association of American Geographers,1959,4949:238-239.

[6]Garrison W L.Spatial structure of economyⅡ[J].Annals of the

Association of American Geographers,1959,4949:471-482.

[7]Garrison W L.Spatial structure of economyⅢ[J].Annals of the

Association of American Geographers,1959,5050:357-373.

[8]Garrison W L,Marble D F.Quantitative geography.Part I:Eco-

nomic and cultural topics[D].Evanston:Northwestern Universi-ty Studies in Geography,1967:13.

[9]Haggett A C,Frey A.Location analysis in Human Geography

[M].New York:John Wiley and Sons,1977.

[10]Berry B J L,Horton F E.Geographic perspectives on urban sys-

tems[M].Englewood Cliffs,NJ:Prentice-Hall,1970.

[11]闫卫阳,王发曾,秦耀辰,等.城市空间相互作用理论模型的演

进与机理[J].地理科学进展,2009,28

28(4):511~518.

[12]秦玉.基于GIS的空间相互作用理论与模型研究[D].上海:同

济大学,2008.

[13]郭仁忠.空间分析(第二版)[M].北京:高等教育出版社,2001.

[14]Ullman E L.American commodity flow[M].Seattle:Universityof

Washington Press,1957.

[15]Herbert David T,Thomas Colin J.Urbangeography:a first ap-

proach[J].New York:John Wiley&Sons Ltd.,1982:1302-1308.

[16]Han Jiawei,Micheline K.Data mining:concepts and techniques

[M].范明等译.北京:机械工业出版社,2001.

[17]Alonso W A.Theory of Movements[C]//Hansen N M.Human

settlement systems:international perspectives on structure, change and public Policy.Cambridge,Massaehusetts:Ballinger Publishing Company,1978.

[18]周一星.主要经济联系方向论[J].城市规划,1998,(2):33~261.

[19]顾朝林.中国城市经济区划分的初步研究[J].地理学报,1991,

4646(2):129~141.

[20]顾朝林,庞海峰.基于重力模型的中国城市体系空间联系与层

域划分[J].地理研究,2008,27

27(1):1~12.

[21]牛慧恩,孟庆民,胡其昌,等.甘肃与毗邻省区区域经济联系研

究[J].经济地理,1998,18

18(3):51~56.

[22]孟德友,陆玉麒.基于引力模型的江苏区域经济联系强度与方

向[J].地理科学进展,2009,28

28(5):697~704.

[23]乔旭宁,杨德刚,毛汉英,等.基于经济联系强度的乌鲁木齐都

市圈空间结构研究[J].地理科学进展,2007,26

26(6):86~95. [24]梅志雄,徐颂军,欧阳军.近20年珠三角城市群城市空间相互

作用时空演变[J].地理科学,2012,32

32(6):695~701.

[25]郑良海,邓晓兰,侯英.基于引力模型的关中城市间联系测度

分析[J].人文地理,2011,26

26(2):80~84,107.

[26]李国平,王立明,杨开忠.深圳与珠江三角洲区域经济联系的测

度及分析[J].经济地理,2001,21

21(1):33~37.

[27]刘承良,余瑞林,熊剑平,等.武汉都市圈经济联系的空间结构

[J].地理研究,2007,2626(1):197~209.

[28]徐辉,彭萍.基于引力模型的江西省经济区划与协调发展

研究[J].地理科学,2008,28

28(4):169~172.

[29]刘承良.武汉都市圈经济联系时空演变特征分析[J].人文地理,

1066

刘静玉等:中原经济区城市间相互作用时空格局演变研究9期

2006,2020(6):108~113.

[30]姜海宁,陆玉麒,吕国庆.江浙沪主要中心城市对外经济联系的

测度分析[J].地理科学进展,2008,27

27(6):82~88.

[31]贾卓,陈兴鹏,袁媛.中国西部城市群城市间联系测度与功

能升级研究——以兰白西城市群为例[J].城市发展研究,2013, 2020(4):71~76.

[32]Simmons J.The urban system and linkages.building,connecting

and sharing knowledge:a dialogue on linkages between commu-nities[D].Toronto:Ryerson University,2005.

[33]周一星,胡智勇.从航空运输看中国城市体系的空间网络结构

[J].地理研究,2003,2121(3):276~286.

[34]修春亮,赵映慧,宋伟.1990年以来东北地区铁路运输的空间

极化[J].地理学报,2008,6363(10):1097~1107.

[35]周一星,张莉.改革开放条件下的中国城市经济区[J].地理学

报,2003,5858(2):271~284.

[36]孟伟.基于铁路客货流的东北城镇系统空间极化研究[D].长

春:东北师范大学,2007.

[37]Keeling D J.Transport and the world city paradigm[C]//Knox P

L,Taylor P J.World Cities in a World-System.Cambridge:Cam-bridge University Press,l15-131.

[38]高燕.河北省公路客货流空间运输联系基本规律分析[J].黑

龙江交通科技,2012,(6):121~122.

[39]苗长虹,王海江.河南省城市的经济联系方向与强度——兼论

中原城市群的形成与对外联系[J].地理研究,2006,25

25(2):222~ 232.

[40]曹小曙,阎小培.珠江三角洲客、货运量的空间演化研究[J].人

文地理,2002,1717(2):66~68.

[41]朱道才,陆林,晋秀龙,等.基于引力模型的安徽城市空间格局

研究[J].地理科学,2011,31

31(5):551~556.

[42]陈彦光.城市化水平增长曲线的类型、分段和研究方法[J].地

理科学,2012,3232(1):12~17.

[43]邓春玉.城市群际空间经济联系与地缘经济关系匹配分析

——以珠三角建设全国重要经济中心为例[J].城市发展研究, 2009,1616(08):83~90.

[44]王士君,宋飏,冯章献,等.东北地区城市群组的格局、过程及

城市流强度[J].地理科学,2011,31

31(3):287~294.

[45]李晋红.宁夏沿黄城市带城市间内在功能联系研究——基于

城市流视角的分析[J].城市问题,2010,(6):70~74.

[46]施建刚,裘丽岚.成都平原城市群的城市流分析[J].长江流域资

源与环境,2009,1818(9):796~801.

[47]徐慧超,韩增林,赵林,等.中原经济区城市经济联系时空变化

分析——基于城市流强度的视角[J].经济地理,2013,33

33(6):53~

58.

[48]姜博,修春亮,赵映慧.“十五”时期环渤海城市群经济联系分

析[J].地理科学,2009,29

29(3):347~352.

[49]李王鸣,江勇.基于城市流要素的区域城市内外部功能联系

研究——以浙江省台州市域为例[J].经济地理,2012,32

32(2):59~

65.

[50]唐娟,马晓冬,朱传耿,等.淮海经济区的城市经济联系格局分

析[J].城市发展研究,2009,16

16(5):41~45.

[51]何涛,钱智.我国城市间经济联系的研究进展[J].上海师范

大学学报(自然科学版),2010,39

39(6):653~657.

[52]林明水,谢红彬.基于经济联系强度的海峡西岸经济区空间格

局分析[J].长江流域资源与环境,2011,2020(07):838~842. [53]孟德友,陆玉麒.基于铁路客运网络的省际可达性及经济联系

格局[J].地理研究,2012,31

31(1):107~122.

[54]王德忠,庄仁兴.区域经济联系定量分析初探——以上海与苏

锡常地区经济联系为例[J].地理科学,1996,16

16(1):51~57. [55]兰宜生.广东与中西部经济联系的形式和实质探析[J].中国农

村经济,2002,(4):70~76.

[56]梁政骥.中国主要城市间的创新联系研究[D].广州:广州大学,

2012.

[57]孟德友,陆玉麒.高速铁路对河南沿线城市可达性及经济联系

的影响[J].地理科学,2011,31

31(5):537~543.

[58]钟业喜,陆玉麒.基于空间联系的城市腹地范围划分——以江

苏省为例[J].地理科学,2012,3232(5):536~543.

[59]陈园园,李宁,丁四保.城市群空间联系能力与SOM神经网络

分级研究——以辽中南城市群为例[J].地理科学,2011,31

31(12): 1461~1467.

[60]孙东琪,张京祥,胡毅,等.基于产业空间联系的“大都市阴影

区”形成机制解析——长三角城市群与京津冀城市群的比较研究[J].地理科学,2013,33

33(9):1043~1050.

[61]贾利军.长三角城市群空间经济结构特征分析[J].区域经济,

2010,(2):96~98.

[62]朱英明,于念文.沪宁杭城市密集区城市流研究[J].城市规划汇

刊,2002,(1):31~44.

[63]姜博,修春亮,赵映慧.环渤海地区三大城市群外向服务功能

测度与比较[J].人文地理,2009,24

24(4):62~65.

[64]杨林军,巫继学,何大明.中原经济区产业结构发展战略研究

[J].中州学刊,1985,(5):30~33.

[65]毛继周,冯德显,张震宇,等.中原经济区建立与郑州市发展[J].

经济地理,1990,1010(2):23~28.

[66]李波,张吉献.基于ESDA的中原经济区城镇化空间关联研

究[J].现代城市研究,2010,(4):96~99.

[67]丁志伟,张改素,王发曾.中原经济区“三化”协调的内在机理与

定量分析[J].地理科学,2013,3333(4):402~409.

[68]赵文亮,陈文峰,孟德友.中原经济区经济发展水平综合评价及

时空格局演变[J].经济地理,2011,3131(10):1585~1591.

[69]薛宝琪.中原经济区经济空间格局演化分析[J].经济地理,

2013,3333(1):15~20.

[70]王建国.构建中原经济区统筹协调的城乡支撑体系[J].中州学

刊,2011,(1):88~91;95.

[71]吴继华,赵林.中原经济区城市流强度时空变化分析[J].辽宁

师范大学学报(自然科学版),2013,36

36(1):128~133.

[72]赵林,韩增林,马慧强.中原经济区城市内在经济联系分析[J].

经济地理,2012,3232(3):57~62.

[73]杨虎乐.中原经济区城市间相互作用的时空格局变化研究[D].

开封:河南大学,2013.

[74]中国国家发改委.中原经济区规划(2012~2020)[M/OL].http://

https://www.doczj.com/doc/0512218523.html,/china/20121203/114813875957.shtml [75]国家统计局城市社会经济调查司.中国城市统计年鉴[M].北

京:中国统计出版社,1991,1996~2011.

1067

地理科学34卷

[76]公安部治安管理局.中华人民共和国全国分县市人口统计资

料[M].北京:群众出版社,1991,1996~2011.

[77]河南省统计局.河南统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,1991,

1996~2011.

[78]王发曾,袁中金,陈太政.河南省城市体系功能组织研究[J].地

理学报,1992,47

47(3):274~283.

Spatio-temporal Pattern Evolution of the Interaction Among

the Cities in Central Plains Economic Zone

LIU Jing-yu,YANG Hu-le,SONG Qiong,FAN Xiao-xia

(Research center of Region Development and Planning/College of Environment and

Planning,Henan University,Kaifeng,Henan475004,China)

Abstract

Abstract:Central Plains Economic Zone(CPEZ)is an important strong point in the regional economic develop-ment of China.Studies on the interaction strength among the regional cities are conducive to the analysis of cit-ies’economic connection degree.More importantly than all of that,this study is of great significance for ur-ban spatial structure,spatial structural optimization of urban economy,and the development of the economic CPEZ zone.This article selected30provincially-administered cities from CEPZ zone to conduct analysis of Gravity Model,Potential Model,Potential Scores,and Membership Model.The the evolution process and the characteristic of the interactional spatio-temporal pattern of CEPZ cities for two decades(1990-2010)were in-vestigated by the analysis strategy of“Line Point Surface”.Gravitational forces among different cities were calculated and symbolized into varied lines on the base of size of statistic data.Thickness of the lines rep-resents the connection characteristics between any two cities from CEPZ.Then,the potential capability of each city was figured out by using symbolized point to identify the potential grade of each city.The symbolized point and maximum gravity joint line were linked to show the connection characteristics.Finally,seven cities were chosen to play candidate regional central role.We calculated the economic membership of the seven can-didate cities.The first results of economic membership were used to select regional central cities.At the same time,the spatial dimensions were determined for each candidate city.Kriging spatial interpolation was also ap-plied in this study to express the standardized values in spatial pattern,which is based on the potential score from each city’s economic capacity.The result shows that significant spatio-temporal differences occurred among the CPEZ cities.In“Line”level,the gravitational force has been enhanced and the count of join lines among the cities has been increased,where network structure appeared.We found that the variation of gravita-tional force is closely related to the count of joint lines.The same spatial pattern was observed in both of the variables.In“Point”level,“Lines”were stacked with points to perform the analysis.We also found the maxi-mum joint line increased when the temporal-spatial difference occurred in city potential capacity.During the past two decades,the spatio-temporal differences varied significantly between selected cities.In“Surface”lev-el,there is no change in regional central city.The other four cities,however,bear a significant change in hinter-lands.Core Group—Zhengzhou Group extended in north direction in the first10years(1990-2000).It extend-ed again in second10years(2000-2010)for eastern side.We also observed periodic characteristics of spatial shrink in the areas of high potential grade from2000to2010.

words

Key words:interaction among the cities;city potential;Central Plains Economic Zone(CPEZ)

1068

2005年12月第49期 决策信息 领导长株潭与中原城市 城 市 背 景 《长株潭城市群区域规划》主要内容 《长株潭城市群区域规划》涉及功能定 位和发展目标、空间组织、土地利用、产业发 展和布局、基础设施、生态建设、空间管治以 及近期重大建设项目等方面。 1.空间组织。包括两个层面的结构,一 是整个区域的城镇空间组织为“冉字型”结 构:以京广铁路、京珠高速、107国道及湘江 生态经济带为主轴;以319国道、320国道 和上瑞高速为两条次轴;以湘乡—韶山公路 和106国道两条辅轴,形成以长沙、株洲、湘 潭为核心和中心结点的放射状城镇布局。二 是城市群核心区空间组织为“一主两副环绿 心”的结构:以长株潭北、西南、东南三个功 能区分别为主、次核心,三市结合部为绿心。“一主两副环绿心”的结构,包括3个主中心 组团、4个次中心组团、15个片区组团和29 个小城镇组团,构成基础设施网络发达、各 类空间协调、生态循环良好的网络型城市化 地域。 2.产业布局。重点建设四带,即湘江生 态经济带、湘江西岸高新技术产业带(包括沿湘江西岸形成以长沙高新区、岳麓山大学城、湘潭大学科技园、湘潭高新技术产业区、 株洲高新区为主的高新技术产业带)、湘江东部制造业产业带、西部丘陵山区西部生态产业带。同时,对区域影响大的清水塘、下摄司和竹埠港等污染工业区提出了整治的内容和时限要求。 3.基础设施。按照合理布局、 共建共享的要求,对综合交通、能源、供水、污水处理、 防洪排涝、环境资源保护建设制定了有关标准和要求。在尊重三市总规框架的基础上, 突出了对三市规划建设用地外围地区的规 划引导和基础设施建设的协调衔接。如从一 体化角度调整长沙总规中的水厂和污水处 理厂的数量和布局,规划长沙的污水厂从 17座减少为7座,并下移暮云水厂。 4.生态建设。从省级政府的事权要求出 发,提出了区域生态建设和环境保护的措施 和监督主体,明确了禁止开发建设区的范 围,划定了生态底线。 内 容 中国城市化正在进入城市群时代 种种迹象显示,在人均GDP突破1000 美元,城市化水平突破40%以后,我国的城 市化正在呈现出许多新的特征,其中很重 要一点,就是城市群战略在城市竞争和经 济竞争中越来越占据着重要位置。自去年 长三角、环渤海都市圈规划上升为国家区 域规划战略试点之后,包括福泉厦城市群、山东半岛城市群、成渝一体化、长株潭、大 沈阳经济区等一大批新兴的城市群区域规 划在过去的一年中迅速成形发展,完成基 本构架。城市群战略已经成为目前我国城 市化过程中的最高战略。有关专家也断言, 中国城市化正在进入一个城市群时代。 仅从经济相对欠发达的中部地区而 言,一场区域规划的浪潮正在 “十一五”规划期起步的前夜阵阵涌起。特别是今年以 来,中部地区原来一些固有的区划、部门和 行业壁垒,正在被经济规律支撑下的城市 一体化各个突破。芜马铜沿江产业带、江西 昌九工业走廊、长株潭一体化、武汉“1+8” 城市圈以及中原城市群,正在按照分工协 调、优势互补的规划,逐步被培育为各地区 域经济的增长极。 10月19日,作为国内首个内陆城市 群区域规划,《长株潭城市群区域规划》经湖南省政府批准正式公布。11月16日,几易其稿的《中原城市群总体发展规划纲要》 出炉。对比分析上述两个城市群的区域规划的异同,对其他正在编制区域规划的中 部、西部和东北老工业基地的一些城市群(带),具有很好的借鉴与参考意义。案例解读: 长株潭区域规划体现五大特色与创新根据湖南省长株潭一体化办公室高级规划师卢庆沙对《长株潭区域城市群区域规划》的解读,该规划具有五大特色与创新:一是对三市城市总体规划进行了整合、提升和凝练,在尊重三市总体规划框架的基础上,突出了三市规划建设用地外围地区的规划引导、基础设施建设协调衔接,对总体规划中考虑不够深入的环节有选择地重点研究;二是作为非法定规划,为完善中长期国民经济社会发展规划及其与空间规划的结合与融合做了有益的尝试,满足了省政府及三市政府对经济社会发展进行空间调控和建立区域协调机制的需求;三是相比于其他类型的规划,更具有宏观性、长远性、战略性的特征,同时兼顾了实用性、 可操作性,注重将区域规划的种种“终极合理目标”转化 为具体可行的“行动过程”;四是明确提出了区域空间开发管制的新内容,管制对象明确,管制要求清晰,具有较强的可操作性和控制性;五是从省级政府的事权要求出发,提出了区域生态建设和环境保护的措施和监督主体,明确了禁止开发建设地区和划定了生态底线。中原城市群发展规划特别强调郑州中心地位 根据《河南日报》等媒体对《中原城市群总体发展规划纲要》的解读,该规划的一大特点是特别强调省会城市郑州的中心地位。“十一五”时期,省会郑州的地位将得到前所未有的提升。媒体分析指出,在《纲要》中,与郑州有关的关键词特别多。第一个关键词是优先推动郑汴一体化。其重点为推进六个对接:即城市功能对接;城区对接;空间对接;产业对接;服务对接和生态对接。第二个关键词是加快郑洛互 动发展。内容包括形成五条郑洛之间的快速通 道;全面推进郑洛之间的产业布局等。第三个关键词是促进郑新呼应发展。第四个关键词是 密切郑许经济联系。重点加强两市在高新技术 产业、轻工、食品、烟草等领域以及人才、信息 等方面的合作,促进两市协调发展。第五个关 键词是强化郑州的中心城市地位。除了明确郑 州借助“集合城市”的力量,加快形成带动区域 经济发展的动力源和增长极以外,配合《纲 要》,郑州现代物流中心、郑州区域性金融中 心、郑汴洛城市工业走廊、空间布局、生态、交 通等6个专项规划也基本编制完成。 16

国际商法地位及体 系的演变

国际商法地位及体系的演变 咸鸿昌论文天下论文网法学论文国际法论文-11-22 9:50:00 摘要:国际商法是随着国际商事关系的出现而产生并发展的。从产生之日起,它就是一个独立的法律部门。近代以来,国际商事法律规范的表现形式出现了多样化、复杂化的发展趋势。当前,应突破传统法律部门划分方法的局限,确立国际商法独立法律部门地位,明确其体系结构,将多种多样的法律渊源作为一个整体加以综合分析,以推动国际商事法律规范的统一,更好地适应国际商事交往发展的需要。 关键词:国际商事关系;法律部门;法律渊源;法律体系 随着国际经济一体化趋势的发展,作为调整国家间经济交往的国际商法日益受到人们的重视。可是,随着中国对外开放事业的发展和法学研究的深入,国内学术界对国际商法是否是一个独立的法律部门,对国际商法的概念和体系存在着争议,这不但阻碍了国际商法学研究的深入展开,而且不利于系统普及国际商法知识,不能满足中国对外经济交往的迫切需要。在中国加入WTO以后的今天,明确国际商法概念的内涵和外延及地位、体系结构,对于推动中国法学事业的发展与繁荣,进一步适应经济发展的需要,无疑具有重要的理论和现实意义。 关于国际商法的地位问题,实质上就是国际商法与相关法律部门之间的关系问题,即调整国际经济关系的法律规范的部门分类

问题。依法学的一般理论,划分法律部门的主要标准为法律规范的调整对象,其次为法律的调整方法[1](P291),后者主要是刑法与其它法律部门间的区分标准。其实持这种双重划分标准的观点是值得商榷的。因为法律的调整方法归根到底是由法律的调整对象派生出来的,法律调整对象的性质和特点决定着法律调整方法及法律规范的性质和特点。刑法的任务是调整由于犯罪所引起和发生的社会关系,刑法的调整方法(刑罚)是由这种需要调整的社会关系的特殊性质决定的。因此划分法律部门时必须坚持统一的标准,否则就会造成逻辑上的混乱,而根本标准只有一个,就是法律所调整的社会关系,凡调整同一种类社会关系的法律规范就构成一个独立的法律部门。 国际商法作为调整国际商事关系的法律规范的总称,是有自己特有的调整对象的,即国际商事关系。所谓国际商事关系,是以营利为目的的国际商事主体参与的商品流转关系,其主体不论是个人、法人、国家政府或国际组织,只要这种商事关系的当事人分属于两个以上不同的国家或国际组织,或其所涉及的商事问题超越一国国界的范围,这种关系就可称之为国际商事关系。国际商法的调整对象不但在空间上超越了一个国家的国界,而且在内容上也以“商事”①为质的规定性,从而决定了国际商法既不同于以主权国家地域内的社会关系为调整对象的国内法体系,也与以国家之间非商事关系为调整对象的国际法不同。 国际商事关系是一个发展的、历史的范畴。相应地,作为调整

中原经济区规划(正式完美版-附全部专栏图片)

中原经济区规划(2012—2020年) 国家发展和改革委员会 目录 前言 第一章发展基础 第一节发展优势 第二节机遇与挑战 第二章总体要求 第一节指导思想 第二节战略定位 第三节发展目标 第三章空间布局 第一节打造核心发展区域

第二节构建“米”字形发展轴第三节壮大南北两翼经济带 第四章推进新型农业现代化 第一节建设粮食生产核心区 第二节加快农业结构战略性调整第三节构建现代农业支撑体系第五章加快新型工业化进程 第一节建设产业集聚平台 第二节大力发展先进制造业 第三节积极培育战略性新兴产业第四节加快发展服务业 第五节提高自主创新能力 第六章加快推进新型城镇化 第一节加快城市群建设 第二节提升城镇功能

第三节探索推进新型农村社区建设 第四节促进城乡协调发展 第七章建设现代化基础设施 第一节建设综合交通枢纽 第二节构建现代交通网络 第三节建设全国重要的能源基地 第四节加强水资源保障 第五节加快信息网络设施建设 第八章加强生态环境保护和资源节约利用第一节推进生态建设 第二节加强环境保护 第三节强化资源节约集约利用 第九章建设和谐中原 第一节弘扬中原大文化 第二节优先发展教育事业

第三节加快医疗卫生和人口事业发展 第四节完善就业和社会保障体系 第五节加大扶贫开发力度 第十章促进区域联动发展和开放合作 第一节优化区域内分工合作 第二节支持开展区域合作示范 第三节密切与其他经济区联系 第四节发展内陆开放型经济 第五节建设郑州航空港经济综合实验区第十一章创新“三化”协调发展体制机制第一节推进关键环节先行先试 第二节深化重点领域改革 第三节完善政策支持体系 第四节开展“三化”协调发展创新示范第十二章规划实施保障

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 中原经济区城市投资环境竞争力比较研究 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

工学硕士学位论文 中原经济区城市投资环境竞争力比较研究 摘要 城市投资环境的优劣,不仅直接决定着城市经济发展的水平和潜力,而且也决定着城市社会进步的程度。自从上世纪八十年代投资环境的概念引入我国,如何优化投资环境,提高城市投资环境竞争力,已成为各地方政府和理论界共同关注的一个焦点。改革开放以来,我国城市之间陆续推出优惠政策,城市竞争局面日益激烈,在这样的大环境下,优惠政策已不足以成为吸引外商投资的关键力量,改善投资环境更需要政府和企业的协同努力,投资环境竞争力已成为一个城市是否具有经济发展潜力的重要标志。虽然中原经济区位于我国中心位置,拥有丰富的矿产资源,是连接南北的重要枢纽地区,但长久以来,由于信息化程度低、人才短缺、城市基础设施较为落后等因素,整个区域的投资环境都不尽理想,投资环境竞争力都较低,并且区域内各个城市经济发展不平衡。因此,本文针对中原经济区投资环境现状进行分析,提出提升中原经济区投资环境竞争力的措施和对策。 本文首先系统论述了投资环境和城市竞争力的相关概念和理论,提出城市投资环境竞争力的内涵、特征和构成要素,并论述了城市投资环境竞争力和城市竞争力的区别和联系;其次,对影响城市投资环境竞争力的因素进行分析后构建了城市投资环境竞争力评价指标体系,并对具体指标进行分析说明;然后,运用主成分投影法对指标体系的子系统竞争力进行排序研究,并采用主成分分析和未确知聚类相结合的方法进一步对城市进行聚类分析;最后,提出提升各类城市投资环境竞争力的具体对策和提升中原经济区投资环境竞争力的整体对策。 关键词:中原经济区;投资环境竞争力;指标体系;主成分投影;未确知聚类;对策 Abstract Advantages and disadvantages of investment environment are not only directly determine economic development level and potential but

构建中原经济区的重要意义 (一)加快实现中原崛起的现实意义。实现中原崛起反映了中原地区经济社会发展的内在规律。狭义的中原即河南,广义的中原则包括以河南为中心的相关区域。就狭义的中原即河南来说,构建中原经济区,有利于破解“四难”、克服“三低””等问题,有效解决目前河南发展中的突出矛盾。就广义的中原来说,发展相对滞后和欠发达的特征明显,构建中原经济区,有利于充分释放河南的发展能量,在统一的框架下整合更大区域范围内的发展潜力。 (二)对加快中部地区崛起步伐的特殊意义。一是有利于中部崛起总体目标的实现。中原经济区拥有人口1.7亿,占中部地区的47%;构建中原经济区,有利于深化、细化规划的各项要求,促进规划总体目标的实现。二是有利于“三个基地一个枢纽”建设。中原经济区在建设“三个基地,一个枢纽”中,有利条件最多,基础条件最好。建设中原经济区,有利于继续发挥该区域的综合优势,巩固和提升中原经济区在中部地区发展格局中的战略地位。三是有利于实现重点地区更好更快发展。中原经济区位于沿京广、陇海、京九“两纵一横”经济带的交汇地带,是中部最具发展潜力的区域。建设中原经济区,有利于在中部地区构筑具有强大集聚作用和辐射作用的核心增长极。四是有利于中部生态建设和经济社会协调发展。中原经济区地处淮河、汉江、海河、黄河等重要河流中上游,是南水北调的源头,环境保护和生态建设

压力大。建设中原经济区,有利于改善生态环境,促进该区域各项社会事业的发展。 (三)对我国统筹解决“三农”问题的示范意义。中原经济区建设有利于改变农业基础设施和发展方式落后的状况;有利于改变农村落后和农民收入增长缓慢问题;有利于探索以工补农的新路子。近年来,省委、省政府在全面推进粮食生产核心区建设的同时,形成了推进“三化”协调发展的基本思路。建设中原经济区,有利于构筑新型城乡关系,消除城乡二元结构,最终实现基本公共服务均等化,对在全国范围内统筹城乡发展具有示范意义,对保障国家粮食安全具有重要的战略意义。 (四)对完善全国区域布局的重大意义。一是有利于强化内陆经济战略支撑。在沟通东部和西部的国土开发战略中,沿海向西北地区延伸的陇海兰新经济带中段,应当形成一个具有强力顶托作用的支撑点。构建中原经济区,正是为了形成这样的强磁场和支撑点。二是有利于促进区域间的经济合作。中原经济区地处东、西部地区的交汇处,初级加工业(如铝锭和铝材表现突出)、能源、重化工工业相对发达;构建中原经济区,可以为西部原材料工业提供市场,为东部的加工业提供供应链,有利于各种要素及资源的聚集与协作,进而充分发挥贯通全国经济格局的“腹地效应”,形成全国经济增长的倍增器。三是有利于推进中西部工业化进程。我国东、中、西部地区间经济发展水平、技术水平在产业结构层次上呈现阶梯状差异。构建中原经济区,对有效承接

国际战略格局的历史演变 近代以来世界格局的演变主要包括以下几个阶段: 一.以欧洲为中心的国际战略格局 1.威斯特伐利亚体系:多极均势格局(1648-1815) 13世纪以后,哈布斯堡王朝统治下的神圣罗马帝国皇权日益衰微,各邦诸侯割据称雄。信奉新教(路德教、加尔文教)的诸侯和信奉旧教(天主教)的诸侯在宗教纠纷掩饰下争夺地盘和反对皇帝专权,并分别组成“新教联盟”(1608)和“天主教联盟”(1609)。哈布斯堡王朝极力限制新教活动,争取旧教诸侯重振帝国皇权,并得到罗马教皇、西班牙和波兰贵族的支持。法国为称霸欧洲,力图使德意志保持分裂状态,支持新教诸侯反抗皇权;丹麦、瑞典早已觊觎北海和波罗的海的德意志领土和港湾;荷兰和英国则不愿帝国势力在北欧扩张,英国还企图削弱西班牙的势力。这些国家都支持新教联盟。1618年捷克反对哈布斯堡王朝的起义,是三十年战争的导火线。神圣罗马帝国皇帝马蒂亚斯(1612~1619在位)企图在捷克恢复天主教,指定斐迪南二世为捷克国王。斐迪南二世下令禁止布拉格新教徒的宗教活动,拆毁其教堂,并宣布参加新教集会者为暴民。1618年5月23日,武装群众冲进王宫,把皇帝的钦差从窗口抛入壕沟,史称“掷出窗外事件”,它成为三十年战争的开端。整场战争共分为4个阶段,分别是捷克阶段(1618年-1624年)、丹麦阶段(1625年-1629年)、瑞典阶段(1630年-1635年)及全欧混战阶段(1636年-1648年),最后以哈布斯堡王朝集团战败,参战各国于1648年签订《威斯特伐利亚和约》为止,共达三十年之久。三十年战争,推动了欧洲近代民族国家的形成,是欧洲近代史的开始。《威斯特伐利亚和约》的缔结,确立了国际关系中的国家领土、主权与独立等原则,被认为是近代国际关系的开端。 《威斯特伐利亚合约》的签订标志着近代意义上的国际社会得以形成,由它决定的国际法也真正产生。《威斯特伐利亚和约》所构建的国际秩序影响深远,一直延续到1815年维也纳会议所确立的维也纳体系。 合约主要内容有: 重申1555年的奥格斯堡宗教和约和1635年的布拉格和约继续有效 哈布斯堡皇室承认新教在神圣罗马帝国内的合法地位,同时新教诸侯和天主教诸侯在帝国内地位平等 神圣罗马帝国内阁诸侯邦国可自行订定官方宗教,其中归正宗加尔文教派获帝国承认为合法宗教 神圣罗马帝国内阁诸侯邦国有外交自主权,唯不得对皇帝及皇室宣战 正式承认荷兰和瑞士为独立国家 哈布斯堡皇室的部分外奥地利领地被迫割与法国,瑞典和部分帝国内的新教诸侯

郑州都市区在中原经济区建设中的地位和作用 加快中原崛起、实现河南振兴,是中原儿女的共同梦想,是历届省委、省政府的不懈追求,也是中央对河南的殷切期望。十六大以来的8年间,胡锦涛总书记先后5次、温家宝总理先后8次、其他中央领导同志累计有200余次到河南考察指导工作,明确要求河南要实现跨越式发展,实现更大规模、更高水平的发展,在促进中部崛起中发挥更大作用、走在中部地区前列。今年1月22日,温家宝总理在河南调研时说,―河南是中国的缩影,也象征着祖国的发展。我对中原经济区建设、对河南发展寄予厚望。河南这块古老的大地,一定能够通过中原经济区的带动焕发青春。‖ 面对新形势、新任务、新使命,去年4月,省委、省政府审时度势,及时提出了建设中原经济区的战略构想。随之,围绕中原经济区建设,省委、省政府组织开展了一系列的实地调研、论坛、座谈会、研讨会,中原经济区迅速引进国内外各界人士的热议,也受到了党和国家领导的认可。今年1月,国务院印发《全国主体功能区规划》,将中原经济区纳入国家层面的重点开发区域,这是国家第一次将中原经济区写入国家文件,标志着中原经济区建设已正式上升到国家战略层面。随之,国家―十二五‖规划纲要草案提出,要―进一步细化和落实中部地区比照实施振兴东北地区等老工业基地和西部大开发的有关政策,重点推进太原城市群、皖江城市带、鄱阳湖生态经济区、中原经济区、武汉城市圈、长株潭城市群等区域发展。‖作为全国主体功能区和中部地区核心增长区域,国家已经给予中原经济区一个明确的肯定和功能定位,河南省经济社会发展将由此步入大规划、大战略、大效率、大成就的时代。 《中原经济区建设纲要》用四个―载体和平台‖概括中原经济区的作用: ―中原经济区是中原崛起、河南振兴的载体和平台,是探索一条不以牺牲农业和粮食、生态和环境为代价的‘三化’协调科学发展路子的载体和平台,是明晰定位、整合优势、凝聚合力的载体和平台,是河南扩大对外开放、加强交流合作、实现互利共赢的载体和平台。‖纲要将中原经济区的发展方向定位为全国―三化‖协调发展示范区、全国重要的经济增长板块、全国综合交通枢纽和物流中心、华夏历史文明重要传承区。

中原经济区规划(2012—2020年) 国家发展和改革委员会

目录 前言 (1) 第一章发展基础 (2) 第一节发展优势 (2) 第二节机遇与挑战 (3) 第二章总体要求 (5) 第一节指导思想 (5) 第二节战略定位 (5) 第三节发展目标 (6) 第三章空间布局 (7) 第一节打造核心发展区域 (7) 第二节构建“米”字型发展轴 (8) 第三节壮大南北两翼经济带 (9) 第四章推进新型农业现代化 (10) 第一节建设粮食生产核心区 (10) 第二节加快农业结构战略性调整 (11) 第三节构建现代农业支撑体系 (11) 第五章加快新型工业化进程 (13) 第一节建设产业集聚平台 (13) 第二节大力发展先进制造业 (14) 第三节积极培育战略性新兴产业 (16)

第五节提高自主创新能力 (19) 第六章加快推进新型城镇化 (21) 第一节加快城市群建设 (21) 第二节提升城镇功能 (21) 第三节探索推进新型农村社区建设 (24) 第四节促进城乡协调发展 (24) 第七章建设现代化基础设施 (26) 第一节建设综合交通枢纽 (26) 第二节构建现代交通网络 (26) 第三节建设全国重要的能源基地 (28) 第四节加强水资源保障 (29) 第五节加快信息网络设施建设 (30) 第八章加强生态环境保护和资源节约利用 (32) 第一节推进生态建设 (32) 第二节加强环境保护 (33) 第三节强化资源节约集约利用 (34) 第九章建设和谐中原 (35) 第一节弘扬中原大文化 (35) 第二节优先发展教育事业 (36) 第三节加快医疗卫生和人口事业发展 (37) 第四节完善就业和社会保障体系 (38)

郑州航空港产业区对中原经济区发展研究 郑州航空港的建立意味着中原经济区发展进入到了全新时期,本文首先分析了中原经济区和郑州航空港的发展现状,然后深入分析了郑州航空港给中原经济区经济发展带来的机遇和挑战,最后从政府和企业两个方面分析了适应中原经济区经济发展的策略。 标签:郑州航空港产业聚集区;中原经济区;机遇;挑战 一、中原经济区与郑州航空港的发展现状 中原经济区是指以郑州为中心,包括河南省、河北省、山西省、山东省、安徽省在内的五省三十市的經济区域。中原经济区地处中国中原核心地带,是具有明确功能性的开发区域。 中原地区经济总体发展水平较低,三大产业发展不平衡。中原经济区产业门类比较齐全,工业基础比较雄厚。但人均经济水平、民生水平和工业化、城镇化水平与全国水平相比明显偏低。 郑州航空港区,全称为郑州航空港经济综合实验区,是首个国家级航空港经济综合实验区,是集航空、高铁、地铁、铁路、公路于一体的综合枢纽。近几年,郑州航空港经济规模增长迅速。航空港生产总值增长24%,工业增长30%,固定资产增长32%,进出口总额增长49%。 二、郑州航空港对中原经济区发展的影响 (一)郑州航空港给中原经济区发展带来的机遇 1.逐步形成国际航空的货运枢纽,推动中原经济区发展 随着社会经济的发展,发展迅速的是高新技术产业,这些产业对航空运输需求比之前有明显的增长。郑州是中原经济区的中心城市,交通优势突出。郑州航空港的交通便利,航空物流会触及更多的层面,从而演化成不同的交通模式,逐步将郑州航空港建设成为国际航空货运枢纽,从而推动中原经济区贸易发展的进程。 2.提升中原经济区的贸易优势 河南省地处中原中心,铁路交通、陆路交通和航空交通等多种运输方式在郑州实现有效链接。郑州航空港在中原经济区的发展中,具有不容忽视的地位。郑州航空港的建成,有利于降低外贸成本,从而提升中原经济区的贸易优势。 3.构建中原经济区外贸发展的新格局

资本主义世界体系〔格局)的演变 世界体系〔格局)是指在世界政治舞台上各种基本力量在一定时期同相互作用、不断斗争,分化组合而形成的一种相对稳定的国际关系体系。20世纪以来政治体系历经三次演变,一战后形成了“凡尔赛―华盛顿体系”,二战使“凡尔赛―华盛顿体系”彻底崩溃,形成“雅尔塔体系”(即美苏两极格局),随着东欧剧变、苏联解体,美苏对立的两极格局终结,暂时形成了“一起多强”的局面,世界政治格局朝着多极化方向发展。 一、第一个世界大战与欧洲世界中心地位的动摇 这场首先开始于欧洲并以欧洲为主要战场的战争,深植于帝国主义的土壤之中,发生在世界已经形成一个互相关联的整体的时代,以争夺世界霸权为交战双方的目标,因此使它从一开始就具有影响整个人类社会生活的总体性和牵动全球的世界性,成为人类历史上的第一次世界大战。然而,这场世界性战争的最重要的直接后果,恰恰是从根本上动摇了欧洲的世界中心地位,实际结束了欧洲的全球霸权时代,并预示了未来国际格局的发展趋势。 1914年秋,当一个又一个欧洲国家卷入大战的厮杀之际,英国外交大臣格雷爵士就曾沮丧地说道:“整个欧洲的灯光正在熄灭;此生不会看到它们重放光明了。”他的话的确很有道理,因为它不仅是

那个时代的写照,而且其正确程度比格雷当时所能预见的还要大得多。 从表面来看,第一次世界大战后的欧洲,突显的变化好像不大。除了一系列民族独立国家取代德意志帝国、奥匈帝国、沙皇俄国和奥斯曼帝国而出现在世界政治的版图上之外,这个世界似乎仍然是一个以欧洲为中心的世界。以英法为首的战胜国是战后和平方案的主要制定者和监督执行者;它们因获得了更多的殖民地和对所谓落后地区的委任统治权而使其殖民帝国甚至比战前更大更完整;另外,由于它们实际操纵了20 世纪的第一个全球性的主权国家的国际政治组织——国际联盟,而使欧洲对世界的控制力似乎比战前更加强大。但是,在这些表象之下的形势却完全不同。第一次世界大战给欧洲带来了极其深刻的危机,没有一个发动战争的国家是真正的胜利者,反而加速了欧洲的实际衰落过程。 大战使参战各国的直接和间接经济损失超过3000 亿美元。欧洲失去了大量的海外投资,英国失去1/4,法国失去1/3,德国失去全部;工业遭到严重破坏:到1929 年美国的工业产量占世界总产量的42.2%,这一产量是包括苏联在内的所有欧洲国家的总和;它的海外市场也由于在战争中发展起来的美洲和亚洲的工业竞争而不断萎缩。 大战导致欧洲的财政金融地位下降,1919 年仅各协约国对美国欠下的债务就高达100 亿美元,使美国从战前持有30 亿美元外债

南京市城市建设格局演变及其规划思想摘要:南京古城具有悠久的历史,是中国古代都城尤其是江南都城的杰作。本文从南京的地理位置、气候天剑、地形地貌、空间组织与结构变迁等方面叙述 了南京城市格局的演变过程。并通过总结其各个时期城市格局的特征来阐述南京 城市建设的规划思想。 关键词:南京城市建设建设格局演变规划思想历史 The construction pattern evolution and its planning thought of Nanjing city ABSTRACT: Nanjing city has a long history, it is the ancient Chinese capital City especially the capital of Jiangnan. This paper describes the evolution process of the Nanjing city pattern from Nanjing's geographical location, climate, topography, sword of spatial organization and structure change. And summarize the characteristics of each period of the city’s pattern to elaborate planning through of Nanjing city construction. 1、概述 南京市简称宁,位于长江下游沿岸,北连江 淮平原,东接长江三角洲,处于长江下游中心, 是距中原和华北最近的江南中心城市。南京的地 理坐标范围在北纬31°14′至32°37′、东经 118°22′至119°14′之间,南北最大直线距离 140余公里,东西最大直线距离80公里。全市总 面积约6587.02平方公里。南京位于江苏省西南 部,东邻省内的扬州市、常州市、镇江市3市,

中原经济区建设——中原崛起、河南经济发展的机遇与挑战 一、河南省情与中原经济区建设 河南地处中原,是我国的农业大省、农业强省。具有多种矿产资源储量居全国前列,产业开发组合条件好,区位优势突出,交通地位重要,处于承东启西、联南通北的重要枢纽作用。此外,这里文化底蕴丰厚,旅游资源独特,在全国和世界上具有很强的吸引力和凝聚力。 中原地区是我国粮食、能源、原材料、劳动力的集中供应区域,又是连接我国东西部的重要经济区域,具有独特的资源和区位优势,在我国经济发展中具有不可替代的地位和作用。把这个区域作为一个经济区,作为整体来布局和谋划,对于实现该区域内及我国区域间协调发展具有重要意义。而且加快该区域发展,对于缩小地区之间、城乡之间的收入差距,构建和谐社会具有重要意义。 二、建设中原经济区对河南经济发展的的意义 河南所处的中原地区是中国农业要素聚集程度最高而工业化水平又较低的地区,在某种意义上说,这一类地区农业要素被吸纳的程度和工业化的进展程度会直接影响整个中国的工业化进程。该地区具有鲜明的特点:首先这一地区是中国的粮食主产区,具有保障中国粮食安全的意义;其次是中国农民人口聚集最多的地区,也是农民问题最突出的地区;第三是城镇化水平低;第四是中国工业化由东向西推进过程的支点,也是承接东部产业转移的重要地域。因此,建设中原经济区必将为整个中国农民问题的解决提供重要的区域支撑。所以,建设中原经济区并上升为国家战略有着极其重要的理论意义和实践价值。 根据河南的省情特点,建设中原经济区的核心问题还是“三化”协调发展问题。随着中国经济发展的重心由东向西转移和中部崛起各项政策措施的落实,尤其是作为第一粮食产量大省和第一人口及农民大省的河南,既要承担保证国家粮食安全的责任,又面临着实现工业化和城镇化,土地就成了工业化发展的硬约束。 面对新形势、新任务,构建中原经济区并将其上升为国家层面的发展战略,不仅有利于加快这个地区“三化”进程,促使本地经济社会发展水平再上新台阶,为加快中部崛起提供支撑;还可以连通周围其他重要区域发展板块,使我国区域经济整体格局更加完善,促进区域经济协调持续发展具有战略意义。同时,也有利于进一步保障国家粮食安全,统筹解决“三农”问题,增强自主创新能力,推进产业结构升级,促进经济发展方式转变,破解资源环境瓶颈约束,提高可持续发展能力;有利于保护、开发、弘扬优秀的历史文化,发挥中原文化的影响力、支撑力和带动力,提升我省文化软实力。 三、中原经济区的战略定位与切入点 构建中原经济区,首先要确定好中原经济区的功能定位:以保障农业和国家粮食安全为前提,立足城乡统筹,努力实现工业化、城镇化和农业现代化协调发展。这样的定位,有利于上升为国家战略。推进中原经济区建设,必须把握好切入点。具体应在以下4个方面狠下工夫: 第一,要建立合理的城镇体系。一是坚持实施中心城市带动战略,以省辖市为中心,形成辐射能力强的城市群,培育新的经济增长极。二是大力发展县域中心城市,将一批有条件的县城发展成为20万人以上的城市。三是大力培育特色中心镇,区分不同情况,把一些重点镇建设成为城市组团、小城市和新型农村服务社区等。

中原经济区发展规划纲要 为推进中原经济区建设,促进中部地区崛起,推动其在全国区域协调发展中发挥更大作用,特制定本纲要。 一、建设中原经济区的战略意义 当前,经济全球化和区域经济一体化深入发展,国际产业向发展中国家转移、东部地区产业向中西部地区转移的趋势不断加强,国家促进中部崛起战略加快实施,以河南为主体的中原地区工业化、城镇化、农业现代化进程加快推进,全省上下谋求发展的共识、服务全局的合力、攻坚克难的精神进一步增强,经济社会发展呈现出好的趋势、好的态势、好的气势。未来十年,是我省全面建设小康社会,实现中原崛起、河南振兴的关键时期,是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期,机遇前所未有,挑战也前所未有,总体上机遇大于挑战。面对新形势、新要求,从全局和战略的高度出发,总结历史经验,立足现实需要,展望未来发展,凝聚全省人民的智慧和力量,更加注重贯彻落实科学发展观,更加注重遵循经济规律,更加注重发挥河南优势,更加注重经济社会文化、城市农村发展的统筹协调,更加注重坚持解放思想、改革开放,我省提出以河南为主体,建设中原经济区、加快中原崛起和河南振兴的战略构想。这一战略构想,是贯彻落实中央领导同志关于河南科学发展重要指示精神的深入实践,是历届省委、省政府团结带领广大干部群众积极探索的重要

成果,是中原崛起战略的持续、延伸、拓展、深化,是全面实施国家《促进中部地区崛起规划》的重大举措,是凸显在全国发展大局中地位和作用的战略选择。中原经济区是中原崛起、河南振兴的载体和平台,是探索一条不以牺牲农业和粮食、生态和环境为代价的“三化”协调科学发展路子的载体和平台,是明晰定位、整合优势、凝聚合力的载体和平台,是河南扩大对外开放、加强交流合作、实现互利共赢的载体和平台。 中原经济区客观存在。“中原”作为我国非常重要的地域概念,自古有之。这一区域山水相连,民风民俗相近,历史文化同脉,经济联系密切,是建设中原经济区的地域基础。从区域经济发展看,中原地区地处全国中心地带,距离长三角、珠三角、环渤海、海峡西岸等经济区相对较远,难以接受这些经济区的辐射带动,也难以融入周边经济区域,具有一定的独立性。同时,从发展态势看,河南作为中原经济区的主体,与相邻省份临近我省的地区发展水平相近,使命相同,区域合作基础较好,共同发展的意愿和内生动力较强。随着经济社会的快速发展,特别是现代综合交通网络的逐步形成,区域内经济联系、人员交往等日益紧密,中原经济区已经成为地域毗邻、主体突出、经济互补、联系紧密、客观存在的经济区域。 中原经济区优势独特。中原经济区在全国大局中具有举足轻重的地位和作用。一是区位优势。中原经济区位于我国腹地,承东启西、连南贯北,在全国区域格局中具有难以替代的枢纽地位。

近代以来国际关系的演变及特点 近代以来,国际关系的演变经历了以下几个时期。并呈现以欧洲为中心的关系格局。1618-1648年的三十年战争以及其后签订的威斯特伐利亚和约标志着近代国际关系的格局已经脱离了中世纪的影响,向着更复杂多样的时代迈进。确立了国际关系中的国家领土、主权与独立等原则,被认为是近代国际关系的开端。《威斯特伐利亚合约》的签订标志着近代意义上的国际社会得以形成,由它决定的国际法也真正产生。《威斯特伐利亚和约》所构建的国际秩序影响深远,一直延续到1815年维也纳会议所确立的维也纳体系。而这一体系则是在疾风骤雨般的法国大革命以及拿破仑帝国之后确立的新型国际格局。确定了欧洲的封建统治秩序和国家体系。具有明显倒退性质并且矛盾重重的维也纳体系使英国重新控制了欧洲,并且达成了欧洲势力均衡,均势外交的思想也由此体现。继承和发展维也纳体系的则是俾斯麦以及其代表的大陆体系,这一体系瓦解了维也纳同盟并且确立了以德国为中心的多边均势外交格局,这一体系也是均势外交思想最明显的体现,而均势一旦被打破,旧的国际格局就势必要面临瓦解的危险。很快,随着法俄结盟,大陆体系崩溃,第一次世界大战爆发,欧洲国家实力格局重新洗牌,并以此建立起战胜过主宰战败国命运以及波及全世界的凡尔赛华盛顿体系。这一次建立起了真正意义上的国际格局,欧洲以外的诸多国家都不同程度的受到了影响。这一体系重新确立了帝国主义的势力格局,多级均势下的和平暂时实现。第二次世界大战终结了凡尔赛体系,这场全球规模的战争最终彻底终结了以欧洲为中心的国际关系体系。美苏两级对抗下的冷战格局确立,直到苏联解体。多极化成为如今的国际关系主流。 总的说来,国际关系作为上层建筑,是建立在不同时期的经济基础之上的,中世纪以前的封建经济不足以支撑全球性质的国际关系,而伴随着资本主义经济在西欧的迅速发展以及西欧各国全球性质的扩张与贸易往来,近代的国际关系由此产生。西欧理所当然的成为主导近代国际关系的核心。纵向比较近代以来国际关系的演变,可以看出,国际关系总体呈以下几个特点。 第一,近代国际关系是以国家综合实力为主导的。实力强劲的国家或者联盟拥有国际舞台上的发言权和主导权。实力至上的原则在不同时期的国际关系里都有体现,无论是威斯特伐利亚和约中的法国和瑞典,还是维也纳体系中的神圣同盟,亦或是凡尔赛体系中的英法美,以及冷战中的超级强国美国和苏联,都拥有压倒其他国家的实力,所以它们围绕自身利益建立起相应的国际关系,以此来维护自身安全与稳定。 第二,近代国际关系体现出均势的外交思想,并成为维系国际关系稳定的重要因素。英国长期奉行的孤立主义和分化欧洲大陆的政策是均势外交的典型代表。均势外交要求列强之间的力量对比在国际关系中形成一种暂时的静止的均衡状态。为此欧洲各大国之间通过各种手段壮大自身,削弱他人,从自身利益出发去处理国家之间的关系,这种关系松散,脆弱,成为近代国际关系的显著特点。 第三,近代国际关系与战争的关系非常紧密。往往一次剧烈的国际关系格局的确立都伴随着战争对交战双方实力的重新洗牌。战争是政治的延续,战争的破坏以及和平的重构是国际关系建立的重要步骤。 第四,近代以来的国际关系呈现出错综复杂的趋势,并且正在向着多极化的趋势前进。以欧洲为主导的国际格局在第二次世界大战之后土崩瓦解,亚非拉新兴民族国家的崛起在冷战格局下完成,进入多极化世界之后,国际关系的广泛程度和复杂性都将超过之前的国际格局形态。如今的多极化趋势已经非常明显,而通过综合国力,尤其是通过经济发展和科学技术水平,而非战争的国家之间的竞争将会成为今后国际关系演变的基础。国与国之间的交流日益紧密,关系更加复杂,官方和民间的对外态度逐渐分化,都代表了国际关系的新的发展方向。

中原经济区建设纲要(试行) 2011-08-26 14:29:24 华夏经纬网 为推进中原经济区建设,促进中部地区崛起,推动其在全国区域协调发展中发挥更大作用,特制定本纲要。 一、建设中原经济区的战略意义 当前,经济全球化和区域经济一体化深入发展,国际产业向发展中国家转移、东部地区产业向中西部地区转移的趋势不断加强,国家促进中部崛起战略加快实施,以河南为主体的中原地区工业化、城镇化、农业现代化进程加快推进,全省上下谋求发展的共识、服务全局的合力、攻坚克难的精神进一步增强,经济社会发展呈现出好的趋势、好的态势、好的气势。未来十年,是我省全面建设小康社会,实现中原崛起、河南振兴的关键时期,是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期,机遇前所未有,挑战也前所未有,总体上机遇大于挑战。面对新形势、新要求,从全局和战略的高度出发,总结历史经验,立足现实需要,展望未来发展,凝聚全省人民的智慧和力量,更加注重贯彻落实科学发展观,更加注重遵循经济规律,更加注重发挥河南优势,更加注重经济社会文化、城市农村发展的统筹协调,更加注重坚持解放思想、改革开放,我省提出以河南为主体,建设中原经济区、加快中原崛起和河南振兴的战略构想。这一战略构想,是贯彻落实中央领导同志关于河南科学发展重要指示精神的深入实践,是历届省委、省政府团结带领广大干部群众积极探索的重要成果,是中原崛起战略的持续、延伸、拓展、深化,是全面实施国家《促进中部地区崛起规划》的重大举措,是凸显在全国发展大局中地位和作用的战略选择。中原经济区是中原崛起、河南振兴的载体和平台,是探索一条不以牺牲农业和粮食、生态和环境为代价的“三化”协调科学发展路子的载体和平台,是明晰定位、整合优势、凝聚合力的载体和平台,是河南扩大对外开放、加强交流合作、实现互利共赢的载体和平台。 中原经济区客观存在。“中原”作为我国非常重要的地域概念,自古有之。这一区域山水相连,民风民俗相近,历史文化同脉,经济联系密切,是建设中原经济区的地域基础。从区域经济发展看,中原地区地处全国中心地带,距离长三角、珠三角、环渤海、

威斯特伐利亚体系 威斯特伐利亚和约(Westphalia system)是象征三十年战争结束而签订的一系列和约,签约双方分别是统治西班牙、神圣罗马帝国、奥地利的哈布斯堡王室和法国、瑞典以及神圣罗马帝国内勃兰登堡、萨克森、巴伐利亚等诸侯邦国。 体系由来 而在1648年10月24日签订的西荷和约,正式确认了威斯特伐利亚这一系列和约,并象征三十年战争结束。 组成部分 一般史学家会视1635年的布拉格和约和1659年的比利牛斯和约为威斯特伐利亚和约系列之一。 合约内容 和约主要内容如下: 重申1555年的奥格斯堡宗教和约和1635年的布拉格和约继续有效 哈布斯堡皇室承认新教在神圣罗马帝国内的合法地位,同时新教诸侯和天主教诸侯在帝国内地位平等 神圣罗马帝国内阁诸侯邦国可自行订定官方宗教,其中归正宗加尔文教派获帝国承认为合法宗教 神圣罗马帝国内阁诸侯邦国有外交自主权,唯不得对皇帝及皇室宣战 正式承认荷兰和瑞士为独立国家 哈布斯堡皇室的部分外奥地利领地被迫割与法国,瑞典和部分帝国内的新教诸侯 法国得到洛林内梅林、图尔、凡尔登等3个主教区和除斯特拉斯堡外整个阿尔萨斯 瑞典获取西波美拉尼亚地区和维斯马城、不来梅-维尔登两个主教区,从而得到了波罗的海和北海南岸的重要港口 普鲁士获得东波美拉尼亚地区和马格德堡(Magdeburg)主教区

萨克森获得路萨蒂亚(Lusatia)地区 普法尔茨(Palatinate)公国一分为二 信奉天主教的上普法尔茨与巴伐利亚合并 信奉新教的下普法尔茨(莱茵兰-普法尔茨)维持独立 神圣罗马皇帝选举不得在现任皇帝在世时进行,以免皇帝干预,影响结果 法国和瑞典在神圣罗马帝国议会有代表权,巴伐利亚公爵被封为选帝侯 各国影响 此和约导致奥地利哈布斯堡皇朝失去大量领地,也削弱了皇朝对神圣罗马帝国内各邦国的控制,使皇朝陷入中衰,也使德国陷入封建分裂的时代。 另外,此和约导致法国,荷兰和瑞典这三大欧洲新霸主的崛起。 欧洲格局构成 威斯特伐利亚体系这个和约削弱了哈布斯堡王朝的统治,使德意志完全成了地理概念。意大利各邦仍处于四分五裂的状态。法国得到通向德意志的战略通道,实力大增,为后来称霸欧洲打下基础;瑞典获得波罗的海和北海沿岸重要港口,成为北欧强国。和约在欧洲大陆建立了一个相对均势状态的格局。 但威斯特伐利亚和约所形成的均势格局并非是“一种神圣的稳定局面。事实上,各国的兴衰更替以一种令人目眩的速度进行着”。到18世纪末时,就已经有许多曾经的大国衰落了。 格局体系的意义 虽然威斯特伐利亚体系建立的均势并不巩固,但和约确定了以平等、主权为基础的国际关系准则。并在威斯特伐利亚和约签订后长达几百年的时间里依然是解决各国间矛盾、冲突的基本方法。 威斯特伐利亚和约签订后,欧洲战乱仍频。 三十年战争地图