动态对动态差分相对定位方法建模与测试

- 格式:pdf

- 大小:567.55 KB

- 文档页数:4

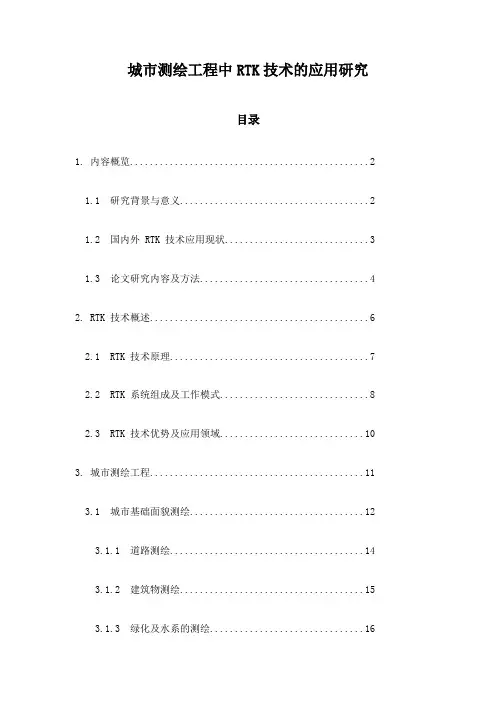

城市测绘工程中RTK技术的应用研究目录1. 内容概览 (2)1.1 研究背景与意义 (2)1.2 国内外 RTK 技术应用现状 (3)1.3 论文研究内容及方法 (4)2. RTK 技术概述 (6)2.1 RTK 技术原理 (7)2.2 RTK 系统组成及工作模式 (8)2.3 RTK 技术优势及应用领域 (10)3. 城市测绘工程 (11)3.1 城市基础面貌测绘 (12)3.1.1 道路测绘 (14)3.1.2 建筑物测绘 (15)3.1.3 绿化及水系的测绘 (16)3.2 城市三维建模 (18)3.2.1 点云数据采集与处理 (19)3.2.2 三维数字城市模型构建 (21)3.3 城市工程建设监测 (23)3.3.1 变形监测 (24)3.3.2 工程进度管理 (25)3.4 城市规划设计 (27)3.4.1 土地利用规划 (28)3.4.2 景观规划 (29)4. RTK 技术在城市测绘工程中的应用案例分析 (30)4.1 案例介绍 (32)4.2 应用方案设计 (33)4.3 数据采集及处理 (34)4.4 应用效果与成果展示 (36)5. 总结与展望 (37)1. 内容概览随着科技的飞速发展,城市测绘工程对于精准度的要求日益提高。

在此背景下,RTK技术(实时动态差分GPS技术)在城市测绘工程中的应用显得尤为重要。

本文旨在深入探讨RTK技术在城市测绘工程中的具体应用,通过系统性的研究和分析,揭示其高效、精准的特点及在实际工程项目中的重要价值。

文章开篇将简要介绍RTK技术的基本原理和发展历程,为后续的深入研究奠定基础。

将通过多个实际案例,详细阐述RTK技术在城市测绘中的具体应用,包括但不限于地形测量、建筑施工放样、道路规划等多个方面。

本文还将对RTK技术在城市测绘工程中的优势与局限性进行客观分析,并结合未来发展趋势,展望RTK技术在城市测绘领域的应用前景。

通过本研究,我们期望能为城市测绘工程领域的技术进步和效率提升提供有益的参考和借鉴。

测绘技术中的差分GPS数据处理方法测绘技术是一门涉及地理信息、测量和定位的学科,它在许多领域中发挥着重要作用。

差分GPS(全球定位系统)被广泛应用于测绘中,能够提供高度准确的定位数据。

然而,由于环境和设备等因素的影响,单独一台GPS接收机所测得的数据可能存在位置误差,为了提高测绘精度,差分GPS数据处理方法应运而生。

差分GPS数据处理方法的基本原理是利用两台或多台GPS接收机同时观测相同的卫星信号,通过比较它们之间的差异来消除误差。

具体而言,差分GPS主要包括实时差分GPS和后处理差分GPS。

实时差分GPS是指对GPS接收机进行实时观测,并通过无线电信号传输数据到差分基站进行实时处理。

差分基站将接收到的参考数据与测量数据进行比较,计算出测量数据的误差,并通过无线电信号传回测量现场,实现实时修正。

这种方法适用于需要即时获得高精度测量结果的应用,如土地调查和建筑测量。

后处理差分GPS是指将测量数据记录下来并传输到差分基站进行离线处理。

在实地测量结束后,数据可以通过有线或无线传输到差分基站进行处理。

差分基站会根据接收到的参考数据对测量数据进行同步处理,消除误差并计算出最终的定位结果。

这种方法适用于对测量精度要求较高的项目,如地质勘探和城市规划。

差分GPS数据处理方法的精度与参考站的选择有关。

通常情况下,参考站应远离待测区域的干扰,选取地势相对平坦的地点,以避免地形对测量结果的影响。

此外,参考站应具备较稳定的电力供应和通信条件,以保证数据的稳定传输和处理。

在差分GPS数据处理方法中,常用的纠正模型包括单点估算模型和多点差分模型。

单点估算模型是指以待测位置为中心,在一定范围内选择多个参考站,通过单点的误差估算来进行位置纠正。

多点差分模型则是指以待测位置为中心的参考站选取范围更广泛,通过多点的误差估算来提高纠正精度。

除了参考站选择和纠正模型优化,差分GPS数据处理方法还可以通过一些补偿算法来进一步提高精度。

论工程测量GPS实时动态差分法应用1 概述GPS测量早期是建立在载波相位差分技术基础上的静态基线测量。

一般需要1~2h或更长时间的观测才可以获得比较可靠的三维解向量。

随着各种相关技术的发展和进步,GPS测量技术也取得了一个新突破—RTK定位技术。

实时动态(RTK)定位技术是一种以载波相位观测值为根据的实时差分GPS技术,它可以实时快速地获取流动站点相对基准站的坐标和精度指标,已成为快速采集数据与定位的有效工具。

2 RTK定位技术简介2.1 RTK系统组成及原理常规的实时动态定位(RTK)系统主要是由一个基准站、若干个流动站和数据通讯系统组成,只有建立了无线数据通讯才可以保证实时动态测量顺利进行。

一般是选取点位精度较高的首级控制点作为基准点,对所有可见的GPS卫星进行连续观测,再通过数据通讯系统将所观测到的观测值和测站坐标信息直接传送给流动站,流动站上的接收机不仅要通过无线电传输设备接收来自基准站的信息,其自身也要采集GPS观测数据,再通过流动站上的计算机根据相对定位的原理实时计算显示出流动站的三维坐标和测量精度,并在系统内组成差分观测值进行实时处理,最终得到厘米级定位结果。

这样用户就可以实时监测待测点的数据观测质量以及基线解算结果的收敛情况等,再根据待测点的精度指标确定观测时间,从而提高工作效率。

2.2 RTK技术的特点RTK定位有快速静态定位和动态定位两种测量模式或者将两种模式相结合。

它的测量速度主要由初始化所需时间决定,而初始化所需时间则直接受到能接收卫星的数量、质量、接收机的性能、RTK数据链传输质量等因素的影响,因此,增加在一定高度角下接收到的卫星的数量、提高RTK数据链传输质量等都可以缩短初始化所需的时间。

在GPS RTK作业过程中,硬件方面一般需要配置GPS接收机、一堆数据链以及电源设备等,软件环境方面则需要有一个强有力的软件系统,这个系统在保证原有的各种静态、动态及GPS RTK作业模式顺利进行的前提下,还要足以支持GPS RTK来完成实时提供流动站相对于参考站的三维定位成果,并完成相应的坐标变换和投影计算的任务。

载波相位观测动态相对定位的数学模型一、概述1.1 背景载波相位观测动态相对定位是一种在导航和定位领域中广泛应用的技术,它通过对信号的载波相位进行观测和处理,实现对移动目标的高精度定位和导航。

而要实现动态相对定位,就需要建立相应的数学模型来描述载波相位观测的过程和定位的原理。

1.2 目的本文旨在探讨载波相位观测动态相对定位的数学模型,通过分析载波相位观测的原理和动态相对定位的特点,建立相应的数学模型,为相关领域的研究和应用提供理论支持和参考。

二、载波相位观测的数学模型2.1 载波相位观测原理载波相位观测是利用接收机测量信号的相位变化来进行定位和导航的一种方法。

其原理是利用卫星发射的信号的载波波长与接收机测量信号的相位差来计算接收机与卫星之间的距离,从而实现定位。

载波相位观测的数学模型可以描述为:φ = Nλ + ϵ其中,φ为载波相位观测值,N为整数部分,λ为载波波长,ϵ为测量误差。

2.2 载波相位观测误差模型在实际观测中,由于种种因素的影响,载波相位观测往往会存在一定的误差。

这些误差可以分为系统误差和随机误差两种。

系统误差是由于接收机、传输信道、大气等因素引起的固定偏差,而随机误差则是由于测量过程中的噪声和干扰所引起的随机变动。

载波相位观测的误差模型可以描述为:φ = Nλ + ϵ_sys + ϵ_rand其中,φ为载波相位观测值,N为整数部分,λ为载波波长,ϵ_sys 为系统误差,ϵ_rand为随机误差。

三、动态相对定位的数学模型3.1 动态相对定位原理动态相对定位是指在移动情况下对目标进行定位的过程。

在动态相对定位中,目标和观测者之间的相对位置和速度会不断变化,因此需要建立相应的数学模型来描述这一过程。

动态相对定位的数学模型可以描述为:r(t) = r0 + v0t + 0.5at^2v(t) = v0 + at其中,r(t)为目标相对观测者的位置,r0为初始位置,v0为初始速度,a为加速度,t为时间。

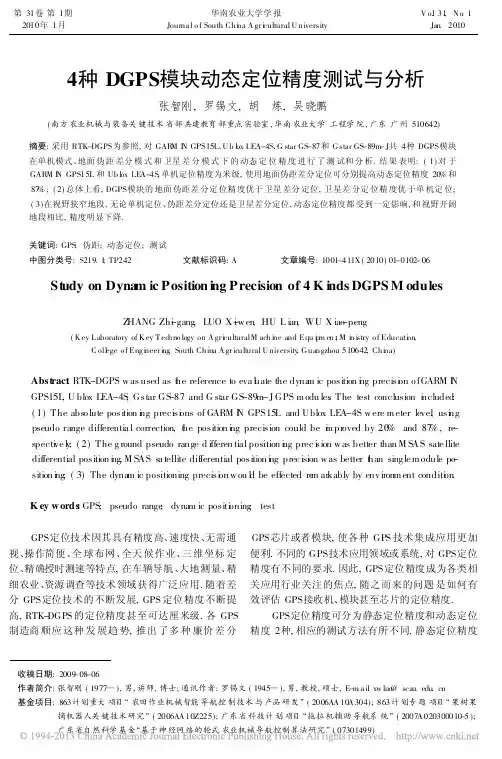

测绘技术中的GPS差分处理方法GPS(全球定位系统)是一种利用卫星信号来测量地球上任意位置坐标的技术。

它在现代测绘和导航中起着举足轻重的作用。

然而,由于GPS信号在传输过程中会受到多种误差的影响,单靠普通的GPS接收器很难获得高精度的测量结果。

为了解决这个问题,差分处理技术应运而生。

差分处理技术是一种将参考站点的测量结果作为基准,用以校正其他接收器观测数据误差的方法。

它通过比较基准站和移动站的观测数据来计算和校正GPS信号受到的各种误差,从而提高测量精度。

下面将介绍几种常见的差分处理方法。

首先是实时差分处理方法。

该方法要求基准站和移动站同时进行测量,并通过无线通信将基准站的观测数据传输给移动站。

移动站根据基准站和自身的观测数据,使用差分算法计算出误差校正值,并将其应用于自身的测量结果。

实时差分处理方法可以实现即时纠正,适用于需要快速获取高精度测量结果的应用,如地震监测和导航等。

其次是后处理差分处理方法。

该方法要求基准站和移动站在不同的时间进行测量,移动站在测量完成后将观测数据传输给后处理软件进行差分计算。

后处理软件使用基准站和移动站的观测数据进行计算,得出误差校正值,并将其应用于移动站的测量结果。

后处理差分处理方法具有较高的精度和灵活性,适用于需要获取更高精度测量结果或者对数据进行深入分析的应用,如地质勘探和测绘绘图。

另外,还有一种差分处理方法称为网络差分处理。

该方法利用多个基准站同时进行观测,并将观测数据上传至一个中心服务器进行计算。

移动站通过访问服务器获取误差校正值,并将其应用于自身的测量结果。

网络差分处理方法具有较高的可扩展性和覆盖范围,适用于大范围测量和监测应用,如城市规划和农业精准测量。

除了差分处理方法,还有一些其他技术可以用于提高GPS测量的精度。

例如,多频段接收器技术可以利用不同频率的信号来抵消电离层延迟误差;多路径抑制技术可以通过使用方向性天线和信号处理算法来减少多路径效应对测量结果的影响;精密时钟技术可以通过使用高稳定性的时钟设备来减少钟差误差等。

实时动态差分法测量精度模型及实验研究董春来;史建青;郭淑艳【摘要】The precision of RTK is one of the focus attention in surveying and mapping, Its key main deal with impact factors of surveying error and countermeasures. From the result of the RTK surveying precision, the paper colligates analysis error characteristics. We deduce the mathematical model of reflecting the surveying precision and validate it by an example. It can real-time forecasts the feasibility of the RTK control surveying precision on local region and guide surveying practice. It provides a reference for similar one.%从实时动态差分(RTK)测量精度的表现结果出发,通过综合分析RTK测量误差特性,推导出反映RTK测量精度的数学模型,并用实例验证。

为实时预测评价RTK局域性控制测量提供可行依据,切实指导RTK测量实践,具有较好借鉴价值。

【期刊名称】《全球定位系统》【年(卷),期】2011(036)004【总页数】3页(P16-18)【关键词】RTK;精度;曲线拟合;指数函数;实验研究【作者】董春来;史建青;郭淑艳【作者单位】中国矿业大学,江苏徐州221008;淮海工学院,江苏连云港222005;淮海工学院,江苏连云港222005;淮海工学院,江苏连云港222005【正文语种】中文【中图分类】P228.40 引言实时动态差分法(RTK),是一种新的常用的GPS测量方法。

浅谈GPS动态测量技术摘要:本文叙述了GPS动态测量技术(RTK)的基本工作原理,并对GPS 动态测量技术在存在的优越性和不足分别进行分析,使得在实际工作中发挥测量技术的优点并考虑其不足,提出更好的技术方案。

关键词:RTK;动态测量;优劣性引言随着全球定位系统(GPS)技术的快速发展,RTK(Real Time Kinematic)测量技术也日益成熟,RTK测量技术逐步在测绘中得到应用。

RTK测量技术因其精度高、实时性和高效性,使得其在城市测绘中的应用越来越广。

实时动态测量技术,这是一种新的常用的GPS测量方法,是以载波相位观测量为根据地实时差分GPS测量技术,以前的静态、快速静态、动态测量都需要事后进行解算才能获得厘米级的精度,而RTK是能够在野外实时得到厘米级定位精度的测量方法,是GPS技术发展中的一个新的突破,具有定点速度快,误差不积累,节省人力,作业效率高等特点,广泛应用于工程测量,地形测图以及图根控制等测绘领域。

虽然RTK定位的测量精度可达厘米级,并且置信度可以达到99.9%,但RTK毕竟与静态测量或快速静态测量不同,RTK需要通过初始化过程在野外实时计算出整周未知数。

由于初始化过程中存在各种误差,例如数据链传输过程中外界环境电磁波影响产生的误差甚至错误,实际观测中有可能会导致整周未知数虽然求解出来了,但求解答结果不可靠或不正确,因此,和GPS静态测量相比,RTK测量更容易出错,必须通过对RTK测量成果进行质量控制,才能确保观测到成果精确可靠。

1. GPS动态测量技术的工作原理GPS动态测量技术(RTK)的基本工作原理可分为两部分阐述。

1.1实时载波相位差分众所周知,我们在进行GPS定位时,会受到各种各样的因素的影响,为了得到更精确的数据消除误差源,必须将两台以上的GPS接收机同步工作,GPS 静态测量是将各个接收机独立工作观测,并使用处理软件进行差分解算。

在RTK 测量单方面来说,仍然是差分解算,但这是实时的差分计算。

工程测量GPS实时动态差分法应用分析【摘要】在工程的施工管理过程中,实现对工程的准确有效的测量,对于实现工程的质量有着十分重要的意义,所以有关部门应该注重对先进的施工测量技术的应用,下面笔者将主要分析GPS实时动态差分法的应用分析。

【关键词】GPSRTK;实时动态定位;工程测量0.概述GPS作为一种工程测量技术,在最开始的时候主要是应用在对各种地理位置的静态测量,所以在测量的过程中,要想实现对测试结果的三维解向量的观测,需要经过大致一到两个小时的操作。

但是随着现代科学技术的不断发展和进步,在现代的GPS测量的过程中,要想实现对动态定位的测量,就必须要根据其流动站的信号变化以及基站的坐标定位,进行严格的工具和技术控制,以更好的满足现代工程测量的需要。

1.RTK定位技术简介1.1 RTK系统组成及原理作为一种重要的定位方式,RTK系统在应用中的最重要的功能就是可以实现对不同的多个基准站和流动站的数据的通信建立,这样就可以实现对无线数据的动态传递情况的顺利监测。

在对现有的基站进行选点的过程中,应该注意的是对位置的测量准度和精度的选择,即根据现有的卫星所进行的连续观测试验,将各个位置的坐标信息进行系统的分析,以更好的确定在信息传送的过程中,不同位置的信息接收情况的不同,并且根据这种差异选择更加合适的测量基站位置。

另外,在选点测量的过程中,还应该注意的是对基站的流动站桅子花的实时三维坐标控制,即在对数据进行监测的过程中,应该根据实际的基线的测量情况做好相关观测值的定位和精度控制,以更好的实现数据处理过程中的自身效率和精度的提升。

1.2 RTK技术的特点RTK定位技术在应用过程中的优势是十分明显的,即不仅可以实现较为准确的快读定位,还能够在测量的过程中根据现有的观察物的位置的变化,实现动态测量。

因此,在对RTK技术进行操作的过程中,应该重视对测量的卫星以及接收机的数据传输特点进行分析,并且根据实际的测量需要灵活的调整相关的测量卫星定位设置,可以有效的提高数据链的质量,进而实现对测量精度和效率的把握。

载波相位差分动态定位的方法研究的开题报告一、选题背景随着全球卫星导航系统的建立和发展,人们对于精准的定位需求日益提高。

尤其在高精度应用领域,如交通、测量、精准农业等方面,对于定位精度的要求更是迫切。

目前,常用的定位方式主要包括GPS、北斗、GLONASS等卫星导航系统,但是在实际应用中,常常受到多路径、多普勒效应、多径干扰等因素的影响,导致定位误差较大。

为了提高定位的精度,一种有效的方法是利用载波相位差分(CPD)技术。

CPD技术能够消除GPS信号传播中所受到的一系列误差,从而得到更准确的距离和速度信息。

因此,CPD技术已经被广泛地应用于精密定位、导航、测量等领域。

然而,目前CPD技术的精度仍然受到一些限制,如双频CPD技术只能应用于GPS和GLONASS系统,而北斗系统只有单频信号。

同时,在现实环境下,信号的传播常常受到多路径干扰等因素的影响,导致载波相位差分技术的定位精度下降。

因此,如何在复杂环境下提高CPD技术的定位精度,成为了一个重要的研究课题。

二、选题意义CPD技术在高精度应用领域具有广泛的应用前景。

例如,在车联网、精准农业等领域,高精度定位技术已经成为了关键的技术之一。

同时,在军事领域,高精度定位技术也具有重要的战略意义。

本次研究旨在探索复杂环境下的CPD技术的定位方法,提高其定位精度和鲁棒性。

对于促进定位技术的发展,推动高精度测量、导航等领域的应用都具有重要的意义。

三、研究目标1.研究复杂环境下CPD技术的定位方法,探究多路径干扰等因素对CPD技术定位精度的影响;2.提出一种基于CPD技术的鲁棒定位算法,用于消除多路径干扰以及频偏等误差;3.在实验室和实际场景下验证所提出的鲁棒定位算法的有效性和精度。

四、研究内容1.对CPD技术的原理、优缺点进行研究,分析多路径干扰、频偏等因素对于CPD技术的影响;2.综合现有的定位算法和方法,提出一种适应复杂环境的CPD技术的定位方法,并探究该方法的鲁棒性和精度;3.基于Matlab和C++等编程语言,进行系统设计和算法实现,并编写相应的测试程序,对算法进行验证和比较;4.在实验室和现场测试中,通过对比实验数据,验证所提出的鲁棒定位算法的有效性和精度。