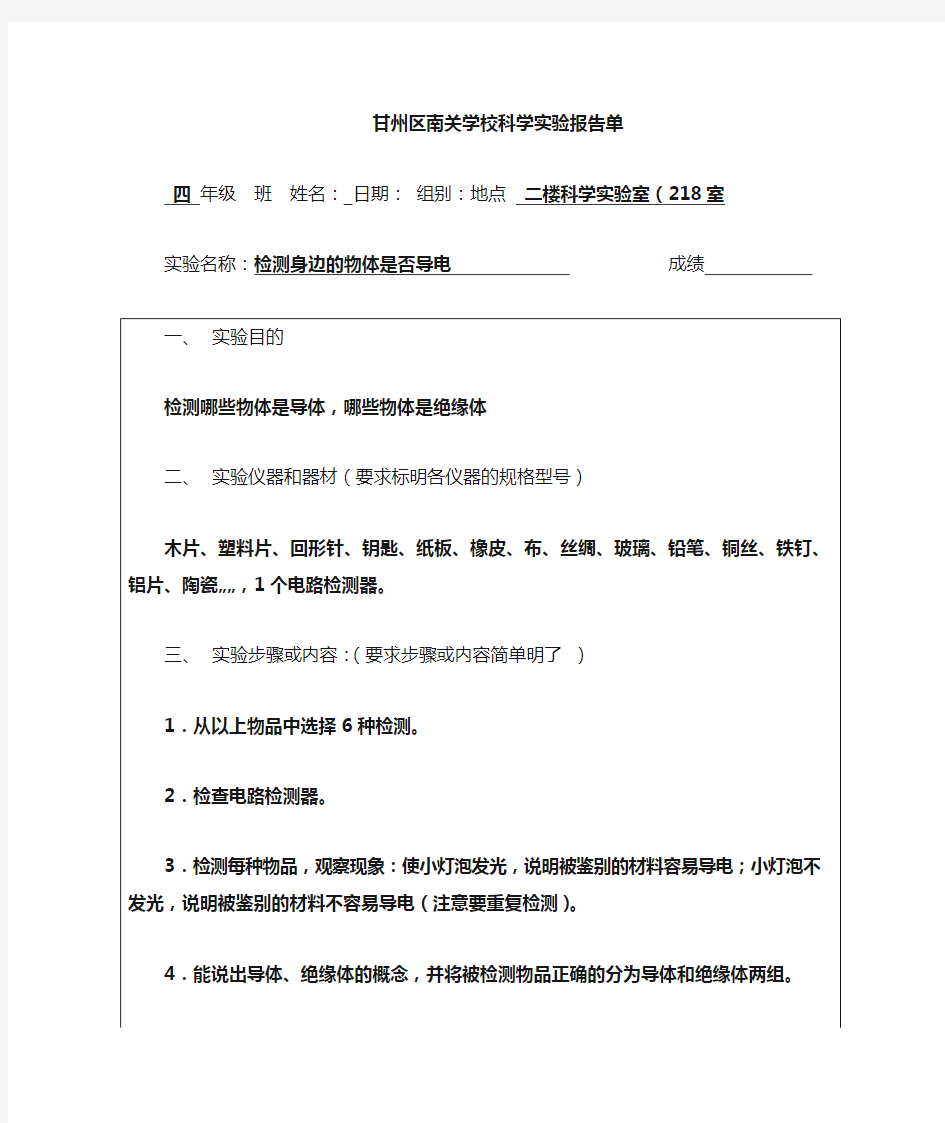

甘州区南关学校科学实验报告单四年级班姓名:日期:组别:地点二楼科学实验室(218室实验名称:检测身边的物体是否导电成绩

课前准备 一、新课标学习要求 根据新课标内容提要求知道导体和绝缘体及常见的导体和绝缘体. 1.知识与技能 知道导体和绝缘体及常见的导体和绝缘体. 知道电阻的意义、单位及电阻器. 会区分生活中的导体和绝缘体. 了解半导体. 2.过程与方法 通过实验,认识绝缘体是相对的. 3.情感、态度与价值观 通过学习活动,培养学生的实验能力、探索精神,培养学生的科学素养,使学生学会用运动变化的眼光分析问题,解决问题. 根据学生学情实际操作能力差的特点制定教学重点和难点如下: 重点通过实验,认识绝缘体是相对的. 难点会区分生活中的导体和绝缘体 二、整体感知 1.导体和绝缘体(1)定义(2)常见种类(3)应用(4)相对性 2.电阻(1)定义(2)物理意义(3)单位(4)电阻器 3.半导体(1)特点(2)常见的种类

教材知识全解 一、导体 1.容易导电的物体叫导体.常见的导体有:金属、石墨、人体、大地、酸碱盐的水溶液等. 2.导体容易导电是因为导体中有大量的自由电荷,电荷能从导体的一个地方移动到另外的地方.在金属导体中,能够自由移动的电荷是自由电子,在酸、碱、盐水溶液中能够自由移动的电荷是正、负离子. 二、绝缘体 1.不容易导电的物体叫绝缘体.常见的绝缘体有:橡胶,玻璃,陶瓷,塑料,油等. 2.绝缘体不容易导电是因为在绝缘体内电荷几乎都被束缚在原子的范围内,不能自由移动.也就是说,绝缘体不容易导电的原因是绝缘体中缺少自由电荷. 注意 (1)理解容易导电与不容易导电的原因. 在金属导体中存在着能够自由移动的大量自由电子.在酸、碱、盐的水溶液中存在着能自由移动的电荷,称为正、负离子;在绝缘体中,电荷几乎都被束缚在原子的范围内,不能自由移动,被称为束缚电荷. 由此可见,导体容易导电,是因为导体里有大量的自由电荷;绝缘体不容易导电,是因为绝缘中几乎没有自由电荷. (2)正确理解酸、碱、盐的水溶液.

《导体和绝缘体》创新教案 教材分析 本课是《电》这一单元的第三课,在学生已有对电的了解上,进一步通过实验探究物体的导电性,进一步明确物体可分为导体和绝缘体及其概念。同时引导学生联系日常,理解导体和绝缘体的不同用途,理解安全用电的基本常识。 学情分析 在前面几课的学习中,学生已经大致了解了电的基本知识,具备正确规范检测本节课准备的常见材料的基本能力,以判断哪些是容易导电的,哪些是不易导电的,从而初步认识导体和绝缘体。在此基础上正确认识导体和绝缘体在生活中的不同用途,懂得安全用电。 学习目标 1.能够初步学会判断生活中哪些物体是导体,哪些物体是绝缘体。 2.学会以实验探究的形式检测物体的导电性,能够对收集的信息正确整合分析,得出结论并交流反思。 3.了解导体和绝缘体的基本概念。 4.学会与人合作,初步形成正确的实验习惯,认识到安全用电的常识。在实验中培养实事求是的科学精神。 教学重难点 重点:用电路检测器检测判断物体的导电性。 难点:教室电器设备的绝缘体材料和安全用电事项。 评价任务 1.通过分组实验,学会正确记录实验结果并对物体进行分类,总结归纳导体和绝缘体的概念。

2.能够列举其他导体和绝缘体,讲述生活中材料使用导体和绝缘体的原因。 3.了解安全用电基本原理和常识。 教学准备 电线、电路检测器、曲别针、塑料尺、铁钉、铜线、气球、干木条、玻璃片、橡皮、铝片、陶瓷片。 教学过程 一、情境导入 1.提问:一根电线哪部分可以让电流通过,哪部分不能让电流通过?(学生回答)。 2.教师演示验证:用电线外面的塑料连接起来的灯泡不发光,用电线里面的铜丝连接起来的灯泡发光。 3.提问:刚才的实验你发现了什么?(学生回答) 4.小结并引导:生活中哪些材料可通过电流,哪些不能? 二、实验探究 1.提出问题,作出假设:预测各物品的导电性。 2.设计实验,验证结论: ①使用“电路检测器”的两个检测头相互接触,检验小灯泡是否发光。 ②两个检测头接触曲别针两端,观察小灯泡是否发光。 ③重复检测,将实验结果记录在表格中。 ④得出结论:曲别针可以通过电流。 ⑤重复实验:学生分组合作,得出各物体的导电性并记录在表。

四年级下册教科版科学实验报告单 实验名称:认识灯泡的构造与如何使灯泡发亮 实验目的了解小灯泡的构造是怎样的;利用电来点亮小灯泡 实验器材小灯泡、导线1根、电池1节、小电珠1个。 实验步骤:首先展示小灯泡,让学生看清灯泡的构成。 1、导线连接小灯泡的螺纹与电池底部的锌壳,电池铜帽与小灯泡的锡粒接触,观察现象。 2、导线连接小灯泡的锡粒与电池底部的锌壳,电池铜帽与小灯泡螺纹接触,观察现象。 3、导线连接电池铜帽与小灯泡螺纹,小灯泡的锡粒与电池底部的锌壳接触,观察现象。 实验结论:小灯泡是由玻璃泡、灯丝、金属架、连接点构成的,通电后小灯泡亮了。

实验名称:制作电路检测器,查找电路中的故障 实验目的:用电路检测器检测电路故障 实验器材:一个由2个灯泡、灯座、1节电池、电池盒连接组成的出故障的电路,一个“电路检测器”。 操作步骤:1、组装一个“电路检测器”。用电池、小电珠、导线制作一个电路检测器; 2、先预测再用电路检测器检测电路中所发生的故障, 3、说出故障原因,并且采用替换法把电路重新接亮。 实验结论:用电路检测器可以检测电路故障

实验名称:检测材料的导电性 实验目的:检测哪些物体是导体,哪些物体是绝缘体 实验材料:木片、塑料片、回形针、钥匙、纸板、橡皮、布、丝绸、玻璃、铅笔、铜丝、铁钉、铝片、陶瓷……,1个电路检测器。 实验步骤: 1、从以上物品中选择6种检测。 2、检查电路检测器。 3、检测每种物品,观察现象:使小灯泡发光,说明被鉴别的材料容易导电;小灯泡不发光,说明被鉴别的材料不容易导电(注意要重复检测)。 4、能说出导体、绝缘体的概念,并将被检测物品正确的分为导体和绝缘体两组。 实验结论:在我们选取的材料中,铜片、钥匙…是导体;纸条、塑料片、木片、橡皮…… 是绝缘体。

四年级年级下册科学实验器材及实验步骤 (一)体验静电现象 用塑料梳子梳理干燥的头发,头发会随着梳子飘动;在干燥的季节脱毛衣时,会听到啪啪声;在干燥的季节用手去触摸门的金属把手,会有触电的感觉;阴云密布的天空,常常有雷电产生……这些生活中的静电现象,每一个学生可能都经历过。 实验目标:让学生亲身体验静电现象 实验原理:带同种电荷的物体相互排斥,带异种电荷的物体相互吸引实验材料:塑料梳子、纸屑、几个气球、绑起球的细线、挂气球的支架、羊毛制品。 实验过程: 1、用梳过干燥头发的塑料梳子慢慢接近碎纸屑,观察有什么现象发生。(碎纸屑被吸起来了) 2、用梳过干燥头发的塑料梳子再一次靠近头发,观察有什么现象发生。(头发被吸起来了)生活中的静电现象随处可见,静电存在于我们周围的一切物质之中,包括人类在内的生物和非生物。 当我们用塑料梳子梳理干燥的头发时,梳子带负电荷,头发带正电荷,而且在它们靠近时会产生相互吸引的现象。 3、用一块羊毛制品反复摩擦充气气球的一个侧面,将气球的这个侧面靠近头发,观察有什么现象发生。(气球把头发吸起来了) 由以上三个实验能够得出一个结论:带电体能吸引轻小物体 4、将两个充气气球紧挨着悬挂在约1米长的木尺上,用羊毛制品分别

摩擦两个气球相互接触的部位,观察有什么现象发生。 通过实验,我们进一步发现:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。 5、这和我们了解的磁铁间的相互作用相似。 (磁铁都有两极,相互接近时具有同极相斥,异极相吸的性质。) (二)连接简单电路 关于电路,学生们已经能够用一根导线、一节电池使小灯泡发光了,在操作的过程中会发现:用手来按住导线的两头与电池和小灯泡连接,太不方便了。在这个实验中,我们先尝试用1个小灯泡、1个小灯座、2根导线、1个电池盒和1节电池组成一个电路。 实验器材:1个小灯泡、1个小灯座、2根导线、1个电池盒和1节电池组成一个电路。 实验目标:连接带灯座的电路,让小灯泡亮起来 实验步骤: 1、在电池盒的两端各连接好一根导线,把电池正确安装在电池盒里。(安装电池时有什么要注意的?) 2、用连接电池的两根导线的另一端接触小灯泡,确定能使小灯泡 发光。(检查?) 3、将小灯泡安装在灯座上,(小灯泡是怎样装到小灯座上的?)再连

材料科学实验讲义 (一级实验指导书) 东华大学材料科学与工程中心实验室汇编 2009年7月

一、实验目的 按照导电性能区分,不同种类的材料都可以分为导体、半导体和绝缘体三大类。区分标准一般以106Ω?cm和1012Ω?cm为基准,电阻率低于106Ω?cm称为导体,高于1012Ω?cm称为绝缘体,介于两者之间的称为半导体。然而,在实际中材料导电性的区分又往往随应用领域的不同而不同,材料导电性能的界定是十分模糊的。就高分子材料而言,通常是以电阻率1012Ω?cm为界限,在此界限以上的通常称为绝缘体的高分子材料,电阻率小于106Ω?cm称为导电高分子材料,电阻率为106 ~1012Ω?cm常称为抗静电高分子。通常高分子材料都是优良的绝缘材料。 通过本实验应达到以下目的: 1、了解高分子材料的导电原理,掌握实验操作技能。 2、测定高分子材料的电阻并计算电阻率。 3、分析工艺条件与测试条件对电阻的影响。 二、实验原理 1、电阻与电阻率 材料的电阻可分为体积电阻(R v)与表面电阻(R s),相应的存在体积电阻率与表面电阻率。 体积电阻:在试样的相对两表面上放置的两电极间所加直流电压与流过两个电极之间的稳态电流之商;该电流不包括沿材料表面的电流。在两电极间可能形成的极化忽略不计。 体积电阻率:在绝缘材料里面的直流电场强度与稳态电流密度之商,即单位体积内的体积电阻。 表面电阻:在试样的某一表面上两电极间所加电压与经过一定时间后流过两电极间的电流之商;该电流主要为流过试样表层的电流,也包括一部分流过试样体积的电流成分。在两电极间可能形成的极化忽略不计。 表面电阻率:在绝缘材料的表面层的直流电场强度与线电流密度之商,即单位面积内的表面电阻。 体积电阻和表面电阻的试验都受下列因素影响:施加电压的大小和时间;电极的性质和尺寸;在试样处理和测试过程中周围大气条件和试样的温度、湿度。高阻测量一般可以利用欧姆定律来实现,即R=V/I。如果一直稳定通过电阻的电流,那么测出电阻两端的电压,就可以算出R的值。同样,给被测电阻施加一个已知电压,测出流过电阻的电流,也可以算出R的值。问题是R值很大时,用恒流测压法,被测电压V=RI将很大。若I=1μA,R=1012Ω,要测的电压V=106V。用加压测流法,V是已知的,要测的电流I=V/R将很小。因为处理弱电流难度相对小些,我们采用加压测流法,主要误差来源是微弱电流的测量。 2、导电高分子材料的分类

导体与绝缘体 教学目标 科学概念: 1、有的物质易导电,这样的物质叫做导体;有的物质不易导电,这样的物质叫做绝缘体 2、导电性是材料的基本属性之一。 过程与方法: 1、根据任务要求制定一个小组的研究计划,并完成设想的计划。 2、实施有关检测的必要步骤,并整理实验记录。 情感态度价值观: 1、学会与人合作。 2、培养尊重事实的实证精神。 3、小学生四年级科学导体与绝缘体教案:认识到井然有序的实验操作习惯和形成安全用电的意识是很重要的。 教学重点 教学难点 教学准备 为每组学生准备:木片、塑料片、陶瓷、纸板、橡皮、布、丝绸、皮毛、钢管、玻璃、铅笔、铜丝、铅丝、铝丝(易拉罐)、铁丝、卷笔刀、硬币、导线、插座、20种待检测的物体,一个电路检测器。一份科学检测记录表。 教学过程

一、观察导入: 1、观察简单的电路连接,说说电流在电路中是怎么流的。 2、讨论将电路中的导线剪断,会出现什么情况,为什么? 3、想办法重新接亮小灯泡,在此过程中引导学生发现电路检测器的两个金属头接在一起,小灯泡会亮,而把外面的塑料皮接触在一起或把金属头和塑料皮接触在一起,小灯泡就不会亮。 4、讨论:为什么电路检测器的两个金属头接在一起,小灯泡会亮,而把外面的塑料皮接触在一起或把金属头和塑料皮接触在一起,小灯泡就不会亮。 5、讲授:像铜丝那样容易让电流通过的物质叫做导体;像塑料那样不容易让电流通过的物质,叫做绝缘体。(板书:导体、绝缘体) 二、检测橡皮是导体还是绝缘体 1、提问:怎样检测一块橡皮是导体还是绝缘体呢? 2、预测橡皮能否通过电流使小灯泡发光,并做好记录。 3、使“电路检测器”的两个检测头相互接触,检验小灯泡是否发光。 4、用两个检测头接触橡皮的两端,观察小灯泡是否发光。 5、重复检测一次,并将检测时小灯泡“亮”或“不亮”的情况记录下来。 6、得出结论:橡皮是绝缘体。 三、检测20种物体的导电性:

《不同物质的导电性能》教学设计教学目标 一、知识与技能 1.了解我们周围的物质哪些属于导体,哪些属于绝缘体。 2.了解导体和绝缘体是相对而言的,在一定条件下它们可以相互转化。 3.知道电阻是表示导体对电流阻碍作用大小的物理量,掌握电阻的单位及其换算。 二、过程与方法 1.通过实验探究的方法,知道哪些物质属于导体,哪些物质属于绝缘体。 2.通过探究的方法感知导体和绝缘体可以相互转化的条件。 三、情感、态度与价值观 通过用实验探究的方法了解导体、绝缘体的概念以及它们在一定条件下可以相互转化,使学生学会研究问题的方法,激发学习的兴趣。 重点:辨别导体和绝缘体,电阻的概念 难点:导体和绝缘体的区别 教学准备: 干电池二节,小灯泡、开关一个,金属夹两个,导体和绝缘体、导线若干,电流表。

教学过程: 一、引人新课 通过前面的学习我们知道自然界中只存在两种电荷,一种是正电荷一种是负电荷。无论是正电荷还是负电荷,他们的的定向移动都能形成电流,电流在导线中传导。那么让我们观察一下导线,看看导线由几部分构成,电流在哪部分传导。 二、实验探究 实验探究——不同物质的导电性能 给同学们一些物品,看看哪些物质容易导电?哪些物质不容易导电?你用什么方法辨别呢?除了检测物质外,还要哪些器材呢? 同学讨论得出实验的正确方案,画出电路图。 实验:按照电路图连接实物图。合上开关,在两金属夹A和B之间依次连入生活中常见的导体(如:钢尺、铁丝、碳棒、酸、碱、盐的水溶液等)和绝缘体(如:橡胶、塑料、玻璃、纯水等),观察小灯泡的发光情况和电流表的示数。实验过程中填写实验报告。 以小组为单位汇报实验结果

1、点亮小灯泡 实验目的: 1、使学生知道只有电流流过灯丝时小灯泡才会发光;利用电来点亮一只小灯泡需要一个完整的电路;一个完整的电路可以使用相同的材料,而用不止一种方法建立起来;电池两端直接用导线连接在一起就会发生短路。 2、使学生会连接简单电路;观察、描述和纪录点亮小灯泡的实验现象;根据实验现象对电流的流向做出大胆的想像与推测。 3、使学生体会对周围事物进行有目的、细致地观察的乐趣;敢于根据现象做出大胆的想像与推测;激发进一步探究电的兴趣。 实验材料: 小灯泡、电池、导线等 要点亮小灯泡,看起来很简单,实际上有很多东西值得研究。也许学生们拿到导线、电池很快就能使一个小灯泡亮起来,但是他们并不一定了解电路的真正的意义。所以首先要引导学生对电路中的材料及其结构进行观察和认识,那么了解小灯泡的结构是观察的重点。

学生了解了小灯泡的结构后,再提供给学生一根导线、一节电池、一个小灯泡。导线大约10厘米长,两端分别除去外包皮约1.5厘米;干电池是1.5V的;小灯泡最好挑选电压最低的那种,这样连接在电路中比较亮,容易观察。 有了这些材料,学生们就可以尝试着点亮小灯泡了。同时应该让学生了解电在小灯泡里是怎样流动的。 电流从小灯泡的一个连接点进入,经过灯丝再从另一个连接点流出,才能使灯泡发光。 在此基础上,教材提供了四种连接方式,这四种连接方式比较典型,让学生都要尝试连一连,知道哪种连接小灯泡亮,哪种连接小灯泡不亮,比较一下它们各自的特点,加深对电路的理解。 1、导线连接小灯泡的锡粒与电池底部的锌壳,电池铜帽与小灯泡螺纹接触。(亮) 2、导线连接电池铜帽和底部的锌壳,小灯泡只有锡粒端接触电池铜帽。(不亮,短路) 3、导线连接电池铜帽和小灯泡螺纹,小灯泡的锡粒与电池锌壳接触。(亮) 4、导线连接小灯泡螺纹与电池旁的外壳,小灯泡的锡粒端接触电池铜帽。(不亮,断路)

1、体验静电现象 实验目的:根据已有知识,运用逻辑推理,对观察到的现象进行合理的解释。 实验器材:塑料梳子、碎纸屑 实验过程: 1.检查器材 检查实验所需器材是否齐全; 2.静电实验 (1)用梳过干燥头发的塑料梳子慢慢接近碎纸屑,观察有什么现象发生。 (2)用梳过干燥头发的塑料梳子再一次靠近头发,观察有什么现象发生。 (3)分组讨论:怎样解释这两种现象呢? (4)汇报交流 (5)从中得出什么结论? 3.整理器材:实验完毕把器材整理好轻轻放回原处。 注意事项: 必须用塑料梳子,不能用木头梳子。 2、连接简单电路 实验目的:观察、描述和记录点亮小灯泡的实验现象,根据实验现象对电流的流向做出大胆的想象与推测。 实验器材:小灯泡1个导线1根电池1节 实验过程: 1.检查器材 检查实验所需器材是否齐全; 2.选择连接方式使小灯泡发光。 (1)导线连接小灯泡的螺纹与电池底部的锌壳,电池铜帽与小灯泡的锡粒接触,观察现象。 (2)导线连接小灯泡的锡粒与电池底部的锌壳,电池铜帽与小灯泡螺纹接触,观察现象。 (3)导线连接电池铜帽与小灯泡螺纹,小灯泡的锡粒与电池底部的锌壳接触,观察现象。 3.小组活动----连接这些实验器材,想办法使小灯泡亮起来,用手比划说说电流是怎么流动的?并做好记录,用箭头画出流动的方向。 4.组织学生汇报 5.尝试用多种方法点亮小灯泡 6.整理器材:实验完毕把器材整理好轻轻放回原处。 注意事项:选择两种连接方式,正确连接并点亮小灯泡。 3、使用电池盒和小灯座连接电路 实验目的:学会连接电路,了解一个完整电路的组成并且会把两个或两个以上的灯泡连接在一个完整电路中。

物体导电性实验 教学内容:物体导电性实验 教学目标: 1、使学生通过简单的实验能够认识物体的导电性,并能够简单区分导体与绝缘体。 2、通过实验锻炼学生的合作能力与动手能力,激发学生科学实验的兴趣。 3、让学生在实验中体会到科学用电的现实意义并增强安全用电的意识。 教学用具:物体导电性相关实验材料,备用电池。 教学过程: 一、情境导入(3分钟) 1、在开始实验之前,我很想问一下大家一个小问题:人们常说“电老虎电老虎”,你知道为什么称“电”为“老虎”吗? 说明:因为电很危险,有很多人因电致死。根据其危险性,人们便称之为“电老虎”。 2、导入: 电有的时候的确很危险,不少人因之丧命,全球每年都有很多人因电致死。据2005年的数据显示,在我国,每年至少有100个儿童触电致死。究其原因是因为人体直接或间接地接触了电。那究竟是哪些物体传导了电流呢?又是否会有物体对电流“免疫”呢?今天我们就一起来探索物体的导电性。(板书课题) 二、实验操作 1、介绍材料(1分钟) 小灯座、电池槽及电线、两个小夹子、一个小灯泡,一根细铁丝、一个塑料胶管、一根牙签 2、电路连接(5分钟)

(1)限制材料,小组合作,完成简单的电路连接,使灯泡发亮。教师巡视并指导 (2)教师展示电路的连接 (3)问题:只需要一个电源,两根电线,我们就能够使灯泡发亮。请同学们观察一下: 我们的电线是什么材料组成的? 回答:铜线。 用铜线连接电源能够使灯泡发亮。这说明:铜线导电,因此,铜是“导体”(板书) 3、深入探索导体与绝缘体(10分钟) (1)用铁丝连接电路 (2)用塑料管连接电路 (3)用牙签连接电路 教师巡视指导,并适时总结导体与绝缘体。 (4)生活调查:你还知道哪些物体具有导电性? 水-----不要用潮湿的物品接触电源 三、课堂小结: 今天,我们通过刚才的一些小实验,认识了导体和绝缘体,了解了日常生活中哪些物体能够导电,哪些物体不会导电。相信,通过今天的实验,大家已经了解了“电老虎”的一些特性,那么,对于生活中的一些现象一定也有了自己的一些认识。接下来,我就要请同学们来当一回小科学家,给大家解释一下下面的一些问题。 四、问题探讨(10分钟) 1、电线外面为什么要包一层塑料皮? 2、如果有人触电,我们在找不到电源的情况下应该怎么做?还可以怎么办?

不同物质的导电性能 教学目标 一、知识与技能 1.了解我们周围的物质哪些属于导体,哪些属于绝缘体。 2.了解导体和绝缘体是相对而言的,在一定条件下它们可以相互转化。 3.知道电阻是表示导体对电流阻碍作用大小的物理量,掌握电阻的单位及其换算。 二、过程与方法 1.通过实验探究的方法,知道哪些物质属于导体,哪些物质属于绝缘体。 2.通过探究的方法感知导体和绝缘体可以相互转化的条件。 三、情感、态度与价值观 通过用实验探究的方法了解导体、绝缘体的概念以及它们在一定条件下可以相互转化,使学生学会研究问题的方法,激发学习的兴趣。 重点:辨别导体和绝缘体,电阻的概念 难点:导体和绝缘体的区别 教学准备: 干电池二节或学生电源,小灯泡、开关各一个,金属夹两个,导体、导线几根,废灯泡芯1个,酒精灯1盏。 教学过程: 一、引人新课 复习提问1.电流是怎么形成的?2.电流方向是怎样规定的?3.维持电路中持续电流的条件是什么?电路中是否有了电源,在合上开关后,电路中就一定有电流呢? 实验:按照本节教材上的图连接电路。合上开关,在两金属夹A和B之间依次连入生活中常见的导体(如:铜丝、铝丝、铁丝、碳棒、酸、碱、盐的水溶液等)和绝缘体(如:橡胶、塑料、玻璃、松香、胶木、煤油、纯水等),观察小灯泡的发光情况。 或播放视频:导体绝缘体

由实验结果可知,接入铜丝、铝丝等物质,小灯泡发光,说明电荷能够通过这些物质,它们能够导电;接入橡胶、塑料等物质小灯泡不发光,说明电荷不能通过这些物质,它们不导电。 二、新课学习 (一)导体和绝缘体 1.导体 能够导电的物体叫导体。如金属、大地、石墨以及酸、碱、盐的水溶液都是导体。当电路中有了电源,还必须用导体(导线)把电源和小灯泡连接起来,合上开关后,电路中才会有电流通过,小灯泡才能发光。 2.绝缘体 不容易导电的物体叫绝缘体,如橡胶、玻璃、陶瓷、塑料、油等都是绝缘体。 观察:一段导线,看看电线心是用什么材料做的?电线的外皮又是用什么材料做的?说一说这样做的道理。 电流再金属中传导,而它外面的塑料或橡胶不导电,这样比较安全,在我们接触电线的外皮时,不会发生触电事故。 3.导体和绝缘体的应用 请同学们举出几个日常生活中见过的导体和绝缘体的实例。 4.导体容易导电的原因

一、实验目的 按照导电性能区分,不同种类的材料都可以分为导体、半导体和绝缘体三大类。区分标准一般以106Ω?cm和1012Ω?cm为基准,电阻率低于106Ω?cm称为导体,高于1012Ω?cm称为绝缘体,介于两者之间的称为半导体。然而,在实际中材料导电性的区分又往往随应用领域的不同而不同,材料导电性能的界定是十分模糊的。就高分子材料而言,通常是以电阻率1012Ω?cm为界限,在此界限以上的通常称为绝缘体的高分子材料,电阻率小于106Ω?cm称为导电高分子材料,电阻率为106 ~1012Ω?cm常称为抗静电高分子。通常高分子材料都是优良的绝缘材料。 通过本实验应达到以下目的: 1、了解高分子材料的导电原理,掌握实验操作技能。 2、测定高分子材料的电阻并计算电阻率。 3、分析工艺条件与测试条件对电阻的影响。 二、实验原理 1、电阻与电阻率 材料的电阻可分为体积电阻(R v)与表面电阻(R s),相应的存在体积电阻率与表面电阻率。 体积电阻:在试样的相对两表面上放置的两电极间所加直流电压与流过两个电极之间的稳态电流之商;该电流不包括沿材料表面的电流。在两电极间可能形成的极化忽略不计。 体积电阻率:在绝缘材料里面的直流电场强度与稳态电流密度之商,即单位体积内的体积电阻。 表面电阻:在试样的某一表面上两电极间所加电压与经过一定时间后流过两电极间的电流之商;该电流主要为流过试样表层的电流,也包括一部分流过试样体积的电流成分。在两电极间可能形成的极化忽略不计。 表面电阻率:在绝缘材料的表面层的直流电场强度与线电流密度之商,即单位面积内的表面电阻。 体积电阻和表面电阻的试验都受下列因素影响:施加电压的大小和时间;电极的性质和尺寸;在试样处理和测试过程中周围大气条件和试样的温度、湿度。高阻测量一般可以利用欧姆定律来实现,即R=V/I。如果一直稳定通过电阻的电流,那么测出电阻两端的电压,就可以算出R的值。同样,给被测电阻施加一个已知电压,测出流过电阻的电流,也可以算出R的值。问题是R值很大时,用恒流测压法,被测电压V=RI将很大。若I=1μA,R=1012Ω,要测的电压V=106V。用加压测流法,V是已知的,要测的电流I=V/R将很小。因为处理弱电流难度相对小些,我们采用加压测流法,主要误差来源是微弱电流的测量。 2、导电高分子材料的分类

第二节探究——不同物质的导电性能 一、预习提示: 1、电线的芯线要用金属做是因为,电线芯线的外面要包上一层橡胶或塑料是因为。 2、是电阻,在国际单位制中电阻的单位是。 二、教学目标: (1)知识与技能: ①了解我们周围的物质哪些属于导体,哪些属于绝缘体。 ②了解导体和绝缘体是相对而言的,在一定条件下它们可以相互转化。 ③知道电阻是表示导体对电流阻碍作用大小的物理量,掌握电阻的单位及其换算。(2)过程与方法: ①通过实验探究的方法知道哪些物质属于导体,哪些物质属于绝缘体。 ②通过探究的方法感知导体和绝缘体可以相互转化的条件。 (3)情感、态度的价值观 通过用实验探究的方法了解导体、绝缘体的概念以及它们在一定条件下可以相互转化,使学生学会研究问题的方法,激发学习的兴趣。 三、教学重点:导体、绝缘体、电阻及其单位。 四、教学难点:导体容易导电的原因和绝缘体不容易导电的原因。 五、课时安排:一课时。 六、教学方法:实验探究法、自学引导法。 七、教学用具:带有绝缘皮的导线、灯泡、玻璃心柱、酒精灯。 八、教学过程: (一)提出问题: 观察一根带有绝缘皮的导线,电流在金属中传导,外面的塑料皮并不导电,这说明不同物质的导电性能是不同的,这节课我们就来探究不同物体的导电性能。 (二)给出定义: 导体:容易导电的物体叫导体。 绝缘体:不容易导电的物体叫绝缘体。 你如何验证一个物体是导体还是绝缘体?

(三)实验探究: (组织学生设计实验方案并讨论不同方案的优缺点) 请同学们鉴别桌面上摆放的物质(塑料尺、橡皮、铅笔、玻璃片、水、盐的水溶液、铜丝、铅丝、铁丝等)哪些属于导体,哪些属于绝缘体。 (做完的小组与其他小组交换不同器材再进行实验,并交流一下你们的结论是否相同)(四)交流讨论: (教师将结果写在黑板上) 导体:金属、石墨、酸碱盐溶液、人体、大地、湿木材 绝缘体:橡胶、塑料、陶瓷、玻璃、油、干木材、纸 (用幻灯片展示不同物质的导电能力,扩大学生视野) (安全教育)展示并让学生回答出生活中钳子等用具中 的导体、绝缘体 (五)导体和绝缘体的微观解释: (用课件解释为什么导体容易导电,绝缘体不易导电) 导体中有大量自由移动的电荷,金属导体中自由移动的电荷是自由电子;酸、碱、盐水溶液中自由移动的电荷是正、负离子。导体内有大量自由移动的电荷是导电的必要条件。 绝缘体中,电荷几乎都被束缚在原子的范围内而不能自由移动,可自由移动的电荷很少,因此不容易导电。 (六)导体和绝缘体之间没有明显界限: (问:)同一物质的导电能力是一成不变的吗? 演示实验:玻璃加热后导电 生活经验:潮湿的木材导电 (结论)导体和绝缘体在一定条件下可以相互转化 (补充半导体有其发展前景,拓展学生知识面) (七)电阻:

导电性相关资料 一、根据电磁屏蔽性能已掌握资料→电导率和哪些因素有关 电导率受温度、材料表面的氧化程度和化学成分的影响; 电导率的测试方法: 试样的电导率用电导率仪(Sigmascope SMP 10)在20℃恒温条件下测定,试样加工成高10mm,直径15mm(或12mm)的圆柱标准电导率试样,每个试样测定不少于10个数据,结果取平均; 单位为:%IACS (international annealing copper standard)国际退火铜标准,电导率为58. 0 MS/m)时确定为100 %IACS(国际退火铜标准),其他任何材料的导电率(%IACS)可用下式进行计算: 导电率 ( %IACS)=0.017241/ ρ*100% Mg-Zn合金的电导率(相对铜)在30%-40%IACS左右; ZK60镁合金相对电导率(相对铜)28%-32%左右; Mg-Zn-Y-Zr合金电导率(相对铜)30%IACS左右; 根据Mattiessen的规则,所有材料的电阻率(即电导率的倒数)可以用如下的数学式表达: 式中ρt代表物质本身热效应对电阻率的贡献,ρi表示杂质对电阻率的贡献,ρd表示缺陷对电阻率的贡献。 由于各种状态下同类合金样品有相同的测量程序和相同的纯度,故热效应和杂质对电阻率的影响一般可以忽略。 但缺陷对电阻率的贡献是复杂的,这是与缺陷的类型、数量和结构有关。 我们知道,缺陷可分为: (1) 点缺陷(固溶体中的空位和合金元素); (2) 线缺陷(位错); (3) 面缺陷(晶界、相界等)。 实际上在对镁合金进行热挤压时,会在挤压变形过程中发生动态再结晶,所以点缺陷中的空位和位错可以忽略。因此不同样本电阻率的差异应该只需从面缺陷和固溶元素方面考虑。 1、面缺陷 对于面缺陷中的晶界:合金晶界的密度是由晶粒尺寸决定的。但对所研究的样品的电阻率来说,晶界对电阻率的贡献是可以忽略不计的【原因来自引文1:不同样品晶粒尺寸为5-11μm,晶界密度为0.6×10^6-0.3×10^6 m2/m3,如果认为镁合金晶界电阻率和铝类似,即都为2.7×10^-16Ω㎡,则晶界对电阻率的贡献为1.62×10^-10 - 0.81×10^-10Ω㎡(具体内容见:[33] Brown RA. A dislocation model of grain boundary electrical resistivity. J Phys F:

五、探究:不同物质的导电性能 六、探究:影响电阻大小因素 七、变阻器 1、通常情况下,下列各组物体,全部是导体的一组是 (A)白行车轮胎、食盐水、塑料绳(B)玻璃、铁丝、油 (C)不锈钢汤勺、稀硫酸、人体(D)硬币、干木条、陶瓷 2、通常情况下,下列各组物质中,都属于绝缘体的是 (A)空气、塑料、人体(B)陶瓷、湿木材、橡胶 (C)空气、油、塑料(D)玻璃、油、大地 3、通常情况下,下列物体中属于绝缘体的是 (A)盐水 B.铁块 (C)橡胶 D.铝线 4、北约曾用“石墨炸弹”使前南联盟的高压输电线路短路,这是利用 了石墨的( ) (A)可燃性(B)还原性(C)润滑性(D))导电性 5、电路中能产生持续电流的条件是( ) (A)电路中有用电器(B)电路中有电源 (C)电路中有开关(D)电路中有电源,还要形成通路 6、如图所示电路,把两个金属夹子夹在下面哪个物体的两端, 闭合开关后小灯泡能发光( ) (A)铁钉(B)塑料尺 (C)橡皮(D)玻璃棒 7、下列几幅图涉及的都是我们日常生活中常见的物体,制造它 们的材料中既有导体又有绝缘体的一组是( ) (A)用橡胶制成的电工手套和电工靴(B)硬币钢板尺 (C)电饭锅电工钳(D)滚珠轴承扳手 8、当温度一定时,比较两根铜导线电阻的大小,下列说法中正确的是( ) (A)长导线的电阻大(B)若它们粗细相同,则长导线的电阻大 (C)细导线的电阻大(D)若它们长度相同,则粗导线的电阻大 9、一个电灯泡,在室温下用伏安法测一次电阻,在正常工作时再用伏安法测一次电阻,后 一次测得的阻值比前一次测得的阻值大10倍以上,造成这种差异的原因是( ) (A)两次测量加在灯泡两端的电压不同(B)。两次测量通过灯泡电流强度不同

物体导电性测试器说明 教具名称:物体导电性测试器 教具制作人单位、邮编: 贵州省石阡县坪地场小学毛明水、张德才555102 制作时间:2009-3-22 教具装置图: 仪器或特点及用途: 1、特点:本教具组合式结构,各组件用胶水粘贴在底板上并用导线连接,运用开关控制便于教学中分层使用。 2、用途: (1)、适用于小学科学科教版四年级下册第一章《电》第4课《电路出故障》、第5课《导体和绝缘体》的教学。 (2)、适用于小学科学苏教版五年级上册第二章《电》第2课《导体和绝缘体》的教学。 制作材料: 塑料底板1板,小块有机玻璃2块,3v电池盒1副,三极管9013、

8550各1只,100Ω电阻1只,废弃电子线路集成板两块,发光二极管1只,3v电灯泡及灯座1副,小鳄鱼夹1对,强力胶水适当,导线若干,回形针2只,图钉4颗。 制作方法: 1、制作底板 参照下图在塑料底板上选择合适钻A、B、C、D四个小孔,将电池盒用胶水粘于相应的位置上,电源线可钻孔穿过底板,然后用导线将相应点接好(注意应注明正负极)。 图1 2、制作电流放大器组件 (1)参照图2在线路集成板上制作电流放大器,也可参照图3制作电流放大器 图2 图3 (2)、接入导线:用导线与相应接点联接。

(3)、将制作好的电流放大器用胶水粘贴到底板上的C、D处,并用透明的物体罩住,以免在用时损坏电流放大器。 3、制作显示组件 (1)、将电灯泡用灯座安装在底板上相应的位置,并且用图钉和回形针安上开关。 (2)、将发光二极管用电路集成板焊接好后用胶水粘在有机玻璃上,然后再将发光二极管用胶水粘在底板上A、B处,并且安上用图钉和回形针开关。 4、制作检测线 取两根较长的导线,导线的两端分别接上小鳄鱼夹,并且与电流放大器相接。 5、按照图4连接线路。 图4 6、即时进行美化。 三、使用方法 1、将测试的(比如导电性能好的铁、铜等金属)导体与测试两端相

教学目的: 一、知识目标 1、了解半导体材料的分类 2、掌握二极管导电性的测试 3、了解晶体二极管的结构和分类 二、能力目标 1、会制作并测试二极管导电测试 2、培养学生分析问题、解决问题和逻辑思维能力 三、情感目标 1、培养学生严肃、认真的科学态度和良好的自主学习的能力 2、培养学生勇于创新、主动探究、团结协作的精神 3、树立文明、安全生产的意思 教学重点: 1、掌握二极管的导电特性 教学难点: 1、掌握二极管的导电特性 教学方法与手段: (1)学生情况分析 《模拟电子线路》这门课一般是在职高一年级下半学期开始上的,而学生往往是初次接触这门专业课,学生从知识准备和心理准备上都有些不足,加上内容抽象,不好理解。处理不好会造成学生缺少兴趣,影响后续的学习。 (2)教学方法 根据教学内容和学生具体情况 , 本节课中主要运用了观察演示实验、任务驱动、多媒体辅助等教学方法来帮助学习。 课时计划:1课时 课后作业: 教学反思: 教前反思:半导体二极管是电子技术的基础,是本章节的重点内容之一,掌握它有助于帮助学生逐步掌握半导体器件的相关知识;同时通过相关实验的搭建,是学生在动手方面形成初步的意识;最后这节课内容的教学过程对培养学生的探索精神、逻辑思维能力、分析问题和解决问题的能力都具有重要的意义。 教后反思: 教学过程:

项目名称: 半导体二极管 任务:二极管半导体单向导电性的测试 一、组织教学 教师活动:问好 学生活动:问好;端正姿态 活动达到目的:使学生集中注意力,进入学习状态 二、课程导入 在我们周围的生活中有着多样的物质,有金属,有塑料,有木制品,那这些在专业中是依据什么特性来划分的,下面进入课程 任务一、理论知识学习 一、物质分类 按导电能力物质划分为:导体、绝缘体、半导体。(学生活动:举例) 1)半导体的概念 1、半导体:导电能力介于导体和绝缘体之间。 2、本征半导体:纯净的半导体称为本征半导体。 二、杂质半导体 1)N 型半导体 在纯净的半导体硅(或锗)中掺入微量五价元素(如磷),可形成N 型半导体。在这种半导体中,自由电子浓度高于空穴浓度,导电以电子为主,故也称电子型半导体。 自由电子--多数载流子,空穴--少数载流子 2)P 型半导体 在硅(或锗)的晶体内掺入少量三价元素杂质,如硼(或铟)等,就构成了P 型半导体。在这种半导体中,自由电子浓度低于空穴浓度,导电以空穴为主,故也称为空穴型半导体。(教师活动:多媒体展示) 三、 PN 结 1) PN 结的形成 在一块完整的晶片上,通过一定的掺杂工艺,一边形成P 型半导体,另一边形成N 型半导体。在交界面两侧形成一个带异性电荷的离子层,称为空间电荷区,并产生内电场,其方向是从N 区指向P 区,内电场的建立阻碍了多数载流子的扩散运动,随着内电场的加强,多子的扩散 P 型半导体 N 型半导体++ ++++++++++

不同物质的导电性能 课前准备 一、新课标学习要求 1.知识与技能 知道导体和绝缘体及常见的导体和绝缘体. 知道电阻的意义、单位及电阻器. 会区分生活中的导体和绝缘体. 了解半导体. 2.过程与方法 通过实验,认识绝缘体是相对的. 3.情感、态度与价值观 通过学习活动,培养学生的实验能力、探索精神,培养学生的科学素养,使学生学会用运动变化的眼光分析问题,解决问题. 二、整体感知 1.导体和绝缘体(1)定义(2)常见种类(3)应用(4)相对性 2.电阻(1)定义(2)物理意义(3)单位(4)电阻器 3.半导体(1)特点(2)常见的种类 教材知识全解 一、导体 1.容易导电的物体叫导体.常见的导体有:金属、石墨、人体、大地、酸碱盐的水溶液等. 2.导体容易导电是因为导体中有大量的自由电荷,电荷能从导体的一个地方移动到另外的地方.在金属导体中,能够自由移动的电荷是自由电子,在酸、碱、盐水溶液中能够自由移动的电荷是正、负离子. 二、绝缘体 1.不容易导电的物体叫绝缘体.常见的绝缘体有:橡胶,玻璃,陶瓷,塑料,油等. 2.绝缘体不容易导电是因为在绝缘体内电荷几乎都被束缚在原子的范围内,不能自由移动.也就是说,绝缘体不容易导电的原因是绝缘体中缺少自由电荷. 注意 (1)理解容易导电与不容易导电的原因. 在金属导体中存在着能够自由移动的大量自由电子.在酸、碱、盐的水溶液中存在着能自由移动的电荷,称为正、负离子;在绝缘体中,电荷几乎都被束缚在原子的范围内,不能自由移动,被称为束缚电荷. 由此可见,导体容易导电,是因为导体里有大量的自由电荷;绝缘体不容易导电,是因为绝缘中几乎没有自由电荷. (2)正确理解酸、碱、盐的水溶液. 酸、碱、盐本身来讲,绝大多数都是绝缘体,它的正、负电荷是不能自由移动的,但当把这些绝缘的酸、碱、盐溶入水中后,这些酸、碱、盐的阴阳离子在水中是可以自由移动的.因此酸、碱、盐的水溶液是导体. 三、导体和绝缘体之间没有绝对的界限 一般情况下,不容易导电的物体,当条件改变时,有可能导电变为导体. 例:(1)常温下玻璃是绝缘体,而在高温下达到红炽状态时,它就变成导体了. (2)纯净的水是绝缘体,而含有杂质的水是导体. (3)干燥的空气是绝缘体,而夏天打雷闪电时两块云层之间的空气就不再是绝缘体,而是导体了. 在用电工具或装置上,要防止它导电,需用绝缘体.如电工钳、电工刀、螺丝刀、导线等,在它们不同的部位都安装了绝缘体;而要利用它导电就需装上导体,如测电笔的笔头、电线的金属丝等.所以,好的导

抗静电纤维及面料测试标准 1 静电性能 导电纤维和抗静电纤维在静电指标上有较大的区别,以纤维比电阻为例,一般抗静电纤维都大于107Ω·cm , 导电纤维的比电阻一般都在106Ω·cm以下,见表1 表1 各种纤维的静电性能 纤维分类纤维比电阻(Ω·cm) 导电纤维 金属纤维10-3以下金属涂、镀层纤维10-5~10 金属化合物系导电纤维10-2~105炭黑系导电纤维10-2~106 抗静电纤维 抗静电剂共混纤维107~1010 抗静电剂表面改性纤维107~1012普通合成纤维1013以上 2 静电性能测试标准 分类评价项目标准编号标准名称适用范围 纤维 比电阻 (Ω·cm) GB/T 14342-1993 合成短纤维比电阻试验 方法。 本标准适用于聚酯(涤纶)、聚 酰胺(锦纶)、聚丙烯腈(腈纶)、 聚丙烯(丙纶)和聚乙烯醇缩 甲醛(维纶)等合成短纤维的 比电阻测定。 GB/T 12703.6-2010 纺织品静电性能评定 第6部分:纤维泄露电阻 本部分适用于各类短纤维泄 漏电阻的测定 FZ/T 54042-2011 导电涤纶牵伸丝 本标准适用于总线密度为 15dtex~165dtex、单丝线密 度3.0dtex~33.0dtex的复 合纺丝制成的圆形截面导电 涤纶牵伸丝。 织物表面电阻率 (Ω) GB/T 24249-2009 防静电洁净织物 本标准适用于在电子、半导 体、医药、食品等行业的洁 净室及相关受控环境使用的, 用以制成洁净室服装、帽子、 手套、鞋套等产品的织物EN 1149-1-2006 防护服静电特性第1部 分:表面电阻 AATCC 76-2005 织物表面电阻测试方法

教学设计 北师大版第十一章第六节《不同物质的导电性能》 一、教材分析 本节教学内容包括导体和绝缘体的概念、导体和绝缘体在一定条件下可以相互转化和电阻的概念三部分内容。 对于导体和绝缘体的认识,教材突出了采用实验探究的方法,从我们身边的物体开始认识,最后归纳出什么属于导体,什么属于绝缘体。本节安排学生实验探究活动,目的在于改变传统的学习方式,让学生在实验探究中学习,通过亲自动手做实验,丰富学生的感性认识,激发学生学习兴趣,及会用物理知识解决实际问题。在探究活动的基础上,增加学生的爱国主义教育,同时,学会应用知识的能力。 二、学生分析 初学生有一定的生活经验,能举出一些生活中的导体和绝缘体的例子,但是有些还是靠猜测的,需要实验来检验。学生不知道导体能导电的真正原因,而且这一知识是微观的无法通过实验直接看到,于是需借助多媒体动画来模拟展示。 三、重难点分析 教学重点:(1)哪些物质属于导体,哪些物质属于绝缘体。 (2)导体容易导电,绝缘体不容易导电的原因。 (3)导体和绝缘体在一定条件下可以相互转化。 (4)电阻的物理意义、定义、单位及单位间换算关系。 教学难点:(1)导体容易导电,绝缘体不容易导电的原因。 (2)实验探究人体,大地是导体。 (3)自制仪器实验探究导体和绝缘体相互转化。 四、教学目标 情感、态度与价值观目标: (1)能从身边的物体出发,通过实验探究的方法了解导体、绝缘体的概念以及它们在一定条件下可以相互转化;能用辩证唯物主义的态度去研究问题。

(2)能在实验及整个教学过程中培养安全意识。 能力目标: 能够设计实验,探究导体和绝缘体;学会研究问题的方法,并提高转化能力和应用意识。 知识目标: (1)能认出我们周围的物体什么属于导体,什么属于绝缘体。 (2)能知道导体和绝缘体是相对的,在一定条件下它们可以相互转化。 (3)知道电阻是表示导体对电流阻碍作用大小的物理量,掌握电阻的单位及其换算。 五、教具准备 自制荧光棒检测电路、发声器等实验仪器,多媒体课件。 六、课时:1课时 (2)展示学生小组讨论后的实 验方案及电路图。 A待测 物体 乙