三维DSA容积重建在颅内小动脉瘤中的诊断价值

- 格式:pdf

- 大小:1.13 MB

- 文档页数:3

3D-DSA 技术在颅内动脉瘤诊疗中的应用优势黄荣珍;姚秀华;王儒发;岑建【摘要】目的:评估平板探测器3D-DSA 技术在颅内动脉瘤诊疗中的价值。

方法收集临床上疑似颅内动脉瘤和其它脑血管病在行常规全脑血管造影中发现或疑似脑动脉瘤的58例患者,均常规位造影(2D-DSA)后即行旋转采集,将旋转数据传送到3D 工作站进行三维重建处理,分析动脉瘤检出情况、瘤体及瘤颈显示情况、瘤体与载瘤动脉的关系,比较3D-DSA 技术与2D- DSA 对颅内动脉瘤的检出率有无差异。

结果2D- DSA 检查的灵敏度和特异性分别为88.89%、75.00%;3D-DSA 检查的灵敏度和特异度均为100.00%,2D-DSA 与3D-DSA 的灵敏度比较差异有统计学意义(P <0.05)。

3D-DSA 颅内动脉瘤的诊断率高于2D-DSA,差异有统计学意义(P <0.05)。

3D-DSA 显示的信息量优于2D-DSA,差异有统计学意义(P <0.05)。

结论3D-DSA 可提高颅内动脉瘤检查的灵敏度、诊断率和信息量。

【期刊名称】《右江民族医学院学报》【年(卷),期】2016(038)002【总页数】3页(P195-197)【关键词】颅内动脉瘤;血管造影术,数字减影;三维重建【作者】黄荣珍;姚秀华;王儒发;岑建【作者单位】右江民族医学院附属医院放射科介入室,广西百色 533000;广西百色市人民医院,右江民族医学院附属西南医院放射科,广西百色 533000;广西百色市人民医院,右江民族医学院附属西南医院放射科,广西百色 533000;广西百色市人民医院,右江民族医学院附属西南医院放射科,广西百色 533000【正文语种】中文【中图分类】R743.9;R816.1颅内动脉瘤(intracranial aneurysm,ICA)是引起自发性蛛网膜下腔出血的最常见的病因,准确诊断并及时治疗具有重要意义。

3D-DSA影像能从任意角度立体观察和清晰显示颅内动脉瘤的部位、形态、数目及瘤体与载瘤动脉的关系,对小动脉瘤的确诊及大动脉瘤中有无穿支动脉等有优势,为治疗计划、治疗方案提供可靠的帮助。

3D DSA辅助对颅内微小动脉瘤的诊断和治疗(附21例报告)摘要】目的回顾并总结微小动脉瘤(直径≤3mm)的诊断和微创治疗经验,及3D-DSA在其中的作用。

方法回顾性分析我科2010年8月至2012年7月,利用3D-DSA脑血管造影确诊的21例微小动脉瘤患者,分析诊断及治疗过程,总结微小动脉瘤的诊断及微创治疗经验,以及3D-DSA的应用体会。

结果前交通动脉11瘤,后交通动脉瘤7例,椎-基底动脉动脉瘤3例,21例中介入治疗8例,均完全闭塞,夹闭10例,3例保守治疗,门诊随访,无一例死亡。

结论对于微小动脉瘤,3D-DSA结合影像工作站重建,较传统2D DSA能明显增加其检出率及检出精确性,对手术评估及计划有着重要的临床意义,2D DSA结合3D DSA重建,可以认为是检出微小动脉瘤的“金标准”。

【关键词】颅内微小动脉瘤血管造影介入治疗手术夹闭1 前言动脉瘤是导致蛛网膜下腔出血的最常见原因之一,其致死率可达40%~60%,而一旦误诊、漏诊或延迟诊断则会进一步增加致死、致残率[1]。

因此,颅内动脉瘤的早期诊断对患者的治疗和预后具有重要意义,微小动脉瘤由于形态较小,在临床诊断及治疗上又有其自身独特性。

我单位于2010年新引进了西门子Zeego X线数字成像系统,积累了较多3D DSA诊治颅内动脉瘤的资料,本文根据2010年8月至2012年7月的相关病例资料,回顾性分析了微小动脉瘤的早期诊断及治疗体会,探讨3D DSA在微小动脉瘤诊治中的作用及效果,并复习相关文献,总结如下:2 对象和方法2.1 一般资料:我科2010年8月至2012年7月最终确诊为微小动脉瘤的患者共21例,男性9例,女12例,年龄33~71岁,平均53岁。

12例为自发性蛛网膜下腔出血入院。

9例为突发头痛,颅脑CT检查无蛛血。

其中,1例女性为头痛,高血压II级,颅脑CT未见有蛛血。

3例为偶然发现(头部外伤)。

1例女性为心慌头晕不适,内科保守治疗,腰穿后发现蛛血转入我科。

舒芬太尼用于妇科肿瘤患者全身麻醉对应激反应和免疫功能的影响分析朱焱林1 孙建宏2①(1.靖江市人民医院 靖江 214500 2.扬州市第一人民医院 扬州 225000)摘要:目的:探究分析舒芬太尼用于妇科肿瘤全身麻醉对应激反应和免疫功能的影响,并为临床同类患者的麻醉管理提供参考。

方法:选取2015年1月至2016年3月于我院住院治疗妇科肿瘤患者100例为研究对象,并展开回顾分析,所有患者的采用舒芬太尼,并统一用量,比较分析使用舒芬太尼后患者的应激反应情况和免疫功能情况。

结果:患者麻醉前舒芬太尼后的收缩压(SBP)、心率(HR)、NE、Cor、血氧饱和度(SPO2)等指标与使用舒芬太尼麻醉后的差异显著(P<0.05)。

使用后的CD4+和CD8+与使用后的差异显著(P<0.05)。

结论:舒芬太尼用于妇科肿瘤患者全身麻醉对应急反应和免疫功能具有较好的抑制作用,可以表面过度应激反应和免疫反应的情况发生,提高麻醉效果和患者恢复质量,效果显著,值得推广实践[1]。

关键词:舒芬太尼 妇科肿瘤 全身麻醉 应激反应 免疫功能Doi:10.3969/j.issn.1671-8801.2016.06.076 【中图分类号】R4 【文献标识码】B 【文章编号】1671-8801(2016)06-0066-01 妇科肿瘤是临床常见并,影响妇女身体健康,制约妇女的生活质量,给予妇女及其家属带来严重的精神负担和经济负担。

针对妇科肿瘤患者需要采用肿瘤切除的方式,在进行手术时,需要采用全身麻醉的方式,而麻醉中受到应激反应和免疫功能的影响,可能会导致手术效果不够理想的情况,探究舒芬太尼用于符合肿瘤全身麻醉对应激反应和免疫功能的影响,本次研究选取2015年1月至2016年3月于我院住院治疗妇科肿瘤患者100例为研究对象,并展开回顾分析,所有患者的采用舒芬太尼,并统一用量,比较分析使用舒芬太尼后患者的应激反应情况和免疫功能情况,报告如下。

三维 CT 血管造影在颅内微小动脉瘤诊断中的价值发布时间:2022-11-25T07:43:59.495Z 来源:《健康世界》2022年17期作者:申海彬[导读] 目的分析三维CT血管造影(CTA)在颅内微小动脉瘤诊断中的价值申海彬江苏省泰州市第二人民医院江苏省泰州市 225500摘要:目的分析三维CT血管造影(CTA)在颅内微小动脉瘤诊断中的价值。

方法选取2021年间我院进行CTA和DSA检查的95例患者作为此次研究对象。

分析比较三维CTA、VSA诊断颅内微小动脉瘤(VSA)效果。

结果经DSA确诊48例,占率50.53%。

CTA确诊45例,占率47.37%。

对于不同部位检出率、瘤颈宽度、瘤体最大径测量比较,两种检测方式均无明显差异(P>0.05)。

结论比较颅内微小动脉瘤诊断,三维CT血管造影和三维DSA诊断均显一定优势,但其三维CTA仅需要肘静脉穿刺,具有创伤小、风险低、费用低等特点,能够对瘤体位置、瘤体径做出更好的判断,更值得推广且易被患者接受。

关键词:颅内微小动脉瘤;三维CT血管造影;诊断效能颅内动脉瘤是指颅内动脉壁异常膨出,其可分为先天性动脉瘤和后天性动脉瘤两种[1]。

先天性呈囊状,后天性主要与动脉硬化有关,其次为外伤性、感染性。

颅内动脉瘤可引发蛛网膜下腔出血,产生剧烈头痛、意识障碍、恶心呕吐、精神失常等,严重时可导致颅内压升高、脑血管痉挛[2]。

临床将直径〈3mm的称为颅内微小动脉瘤(VSA),采用三维数字减影血管造影(DSA)进行动脉穿刺完成检查,此种方式有创性、风险较大,三维CT血管造影(CTA),具有无创性临床操作更为安全[3]。

以上两种方式均具备VSA检查的准确性,同时可为临床医师诊断,以及后续临床治疗提供参考依据。

本文基于此为验证三维CT血管造影(CTA)在颅内微小动脉瘤诊断中的价值开展了此次研究,具体阐述如下。

1资料与方法1.1一般资料本次研究纳入2021年间我院95例进行三维技术检查患者。

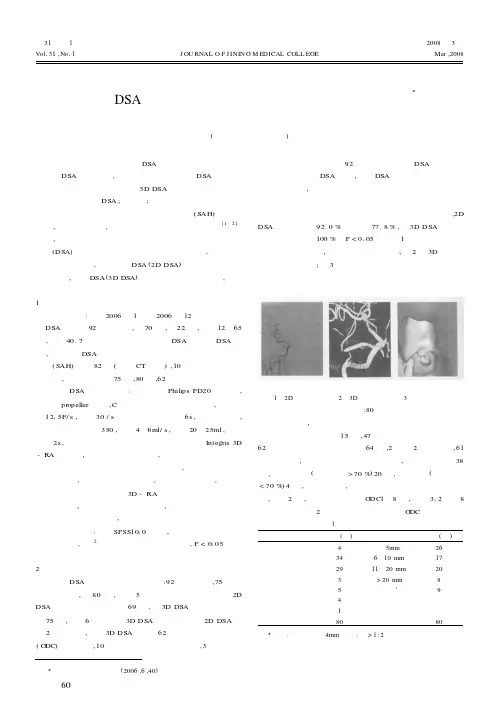

三维DSA 及仿真内镜技术在颅内动脉瘤诊治中的应用Ξ赵中庆 于爱军 王 琳 朱 铭 王晓莉 乔元岗(济宁医学院附属医院)提 要 目的 评价三维DSA 技术在脑血管病诊断及治疗中的应用价值。

方法 对92例患者所做三维DSA 影像与传统二维DSA 进行比较,分析颅内动脉瘤在三维DSA 上的影像表现。

结果 与二维DSA 相比,三维DSA 在对动脉瘤显示有较高的敏感度和特异度。

结论 3D DSA 的重建技术对影像信息的收集非常重要,在动脉瘤介入治疗中具有指导意义。

关键词 三维DSA ;动脉瘤;仿真内镜 颅内动脉瘤是造成患者蛛网膜下腔出血(SAH )的主要原因,一旦二次出血,是患者致残和死亡率较高的疾病[1~2]。

因此,早期发现动脉瘤并进行治疗非常重要。

数字减影血管造影(DSA)被视为诊断颅内血管疾病的“金标准”,但对复杂的血管解剖结构,常规二维DSA (2D DSA )很难提供完整的诊断信息,三维DSA (3D DSA )及仿真内镜技术的应用,很好的解决了这一问题。

1 资料与方法一般资料:搜集2006年1月至2006年12月间所做的三维DSA 检查共92例。

其中,男70例,女22例,年龄12~65岁,平均40.7岁。

所有患者均做全脑DSA 及旋转DSA 检查,并行三维DSA 重建。

其中临床表现自发性蛛网膜下腔出血(SAH )病例82例(均经CT 证实),10例表现为动眼神经麻痹,共发现动脉瘤75例,80枚,62例行介入栓塞术。

三维DSA 影像的获得:机器采用Philips FD20血管机,机架用propeller 位置,C 臂旋转在侧位平面上进行,旋转平均1215F/s ,转速30°/s 整个旋转过程持续6s ,旋转过程中,对比剂采用碘海醇350,流速4~6ml/s ,流量20~25ml ,曝光延时2s ,注入颈内动脉。

对获得的图像自动传入Integris 3D-RA 工作站,得到三维血管树结构,然后以病变血管为基础改变容积尺寸和矩阵进行二次或三次重建,得到立体感较强的三维影像,选择直方图功能面板,调节滑杆控制器,直到获得理想的血管影像。

3D-DSA在颅内动脉瘤诊断和介入治疗中的应用价值发表时间:2013-08-28T16:07:48.077Z 来源:《医药前沿》2013年第22期供稿作者:曹宏勇[导读] 诊断颅内动脉瘤的常规方法虽然有CTA,MRA等无创检查,但脑血管造影仍是目前诊断颅内动脉瘤的金标准。

曹宏勇(江西省新余市人民医院介入室 338000)【摘要】目的探讨3D-DSA在颅内动脉瘤诊断和介入治疗中的应用价值。

方法使用GE公司innova 3100血管平板机,对20例MRA考虑为动脉瘤的患者行常规2D脑血管造影和3D脑血管造影并重建。

结果与常规2D脑血管造影图像及MRA图像比较,颅内动脉瘤的3D重建图像具有明显优势,为颅内动脉瘤的诊断及栓塞治疗发挥巨大作用。

结论3D-DSA的重建图像在颅内动脉瘤的诊断及栓塞治疗中作用巨大,有很高的临床实用价值。

【关键词】3D DSA 颅内动脉瘤栓塞治疗【中图分类号】R730 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2013)22-0179-02 颅内动脉瘤是神经系统常见疾病,蛛网膜下腔出血患者中约半数是由颅内动脉瘤破裂引起的,其破裂后再出血的死亡率达40%以上。

因此.早期的诊断和治疗具有重要意义。

DSA乃是目前诊断颅内动脉瘤的金标准[1]。

常规2D脑血管造影或者MRA,CTA对动脉瘤的显示都不如3D-DSA。

3D-DSA是DSA技术、旋转血管造影技术及计算机三维图像处理技术相结合的产物,通过2次旋转DSA采集图像,传至工作站进行3D重建,它解决了血管扭曲重叠的问题,可以随意从任意角度观察动脉瘤大小,具有更直观的3D效果。

3D-DSA对颅内动脉瘤的位置、大小、形态,瘤颈的显示以及与载瘤动脉的关系,都能明确显示,这对于临床医师制订手术方案具有重要意义。

尤其在复杂病例,对动脉瘤形态、瘤颈的显示、与邻近血管及颅底关系的准确评价,是决定能否进行或者如何进行血管内栓塞治疗或手术治疗的前提。

3D-DSA在颅内动脉瘤诊疗中的临床应用摘要目的:探讨3D-DSA在颅内动脉瘤诊断及治疗中的临床应用价值。

方法:2005年1~7月,对57例自发性蛛网膜下腔出血(SAH)患者行3D脑血管造影检查,分析动脉瘤的形态特征,根据造影结果决定治疗方案。

结果:57例患者经2D和3D检查。

确定48例共51个动脉瘤,分别采取血管内治疗及手术夹闭等治疗。

结论:3D-DSA对颅内动脉瘤的形态特征显示极佳,对动脉瘤的诊断及治疗有很高的临床应用价值。

关键词三维重建;颅内动脉瘤;蛛网膜下腔出血目前数字减影血管造影(DSA)技术作为对颅内动脉瘤诊断是最直接、最可靠的方法,已广泛应用于临床.但常规DSA(2D-DSA)存在动脉瘤显示不清及病变血管与周围血管重叠的问题。

近年来我们使用3D-DSA(3-dimensional digital subtraction an-giography)技术对临床诊断为蛛网膜下腔出血的患者进行检查取得了良好效果,报道如下。

1资料与方法1.1一般资料:2005年1~7月,我院共收治自发性蛛网膜下腔出血患者72例,对其中的57例患者进行了脑血管造影检查。

其余患者行CTA检查或直接手术探查。

57例患者中男25例,女32例,年龄25~72岁,平均53.6岁。

全部经脑CT扫描证实为自发性蛛网膜下腔出血。

Hunt-Hess分级:Ⅰ级13例、Ⅱ级25例、Ⅲ级12例、Ⅳ级6例、V级1例。

1.22D及3D检查:使用美国GE公司LCV+DSA机,Seldinger法穿刺股动脉置5F导管鞘,以5F单弯造影导管对双侧颈内动脉、椎动脉行常规正、侧位脑血管造影,选用非离子型造影剂欧乃派克(碘浓度为300 mg)。

颈内动脉造影剂速度为5 ml/s,总量7 ml;椎动脉造影剂速度为4 ml/s,总量6 ml。

对发现动脉瘤或疑有动脉瘤的患者直接行RDSA(Rotafional digital subtraction angiogra -phy),旋转造影颈内动脉造影剂速度为3 ml/s,总量21 ml、椎动脉造影剂速度为3 ml/s,总量18 ml。

三维数字减影血管造影在颅内小型动脉瘤临床诊断中的效果【摘要】目的:分析3D-DSA对于颅内小型动脉瘤的诊断作用。

方法:随机抽取从2015年12月至2017年1月在医院就诊的颅内小型动脉瘤病人共有100例,全部病人都分别应用3D-DSA与3D-CTA进行诊断,比较两者的确诊状况。

结果:3D-CTA检测颅内小型动脉瘤的确诊率为80.00%,3D-DSA的确诊率为96.00%,比较有显著统计学意义(P<0.01)。

结论:3D-DSA检测能够有效地提高颅内小型动脉瘤的确诊率。

【关键词】3D-DSA;3D-CTA;颅内小型动脉瘤;确诊率颅内小型动脉瘤是指大脑动脉血管直径较小的一种肿瘤,该病恶化会引发蛛网膜下隙的出血症状,该病的发生率与死亡率都非常高,严重威胁患者的生命安全[1]。

因此,在临床中应提高早期诊断的确诊率。

在该病的传统诊断中多应用数字减影血管造影技术进行检测[2],近年来三维CT血管造影技术(3D-CTA)以及三维数字减影血管造影技术(3D-DSA)成为一种新型的检测技术。

为了分析3D-DSA对于颅内小型动脉瘤的诊断作用,本文随机抽取从2015年12月至2017年1月在医院就诊的颅内小型动脉瘤病人共有100例展开临床研究,具体研究结果如下。

1 一般资料和方法1.1 一般资料随机抽取从2015年12月至2017年1月在医院就诊的颅内小型动脉瘤病人共有100例,全部病人的病程应不超过一周,且都需签订知情同意协议,排除存在严重性的心脏和肝脏等器质性病变的病人,排除存在精神异常的病人。

研究对象中共有男性42例,女性58例;病人的年龄范围在21至79岁,平均年龄是(53.21±7.89)岁。

本研究符合我院伦理委员会的规定。

1.2 方法全部病人分别应用3D-DSA与3D-CTA进行诊断,其中3D-DSA使用数字减影血管造影仪进行检测,来自于西门子公司,型号为Artis Zeego,检测时应以改良Seldinger方法进行股动脉穿刺,然后安放导管鞘进行分导,将适当的造影剂注入两侧的颈内动脉血管、椎动脉血管与颈外动脉血管,先应用2D-DSA技术在正侧位实施扫描明确病灶中心,然后分别在正向、侧向与两侧斜向旋转扫描,再传输到相连的工作站实施三维重建成像。

3D-DSA技术在颅内动脉瘤诊疗中的应用效果及诊断率分析【摘要】目的研究分析在颅内动脉瘤诊疗中采用3D-DSA技术的临床价值。

方法我院于2016年04月~2017年04月选取300例颅内动脉瘤患者,作为本次研究的对象,所有患者均接受开颅手术证实确诊,根据不同诊疗技术,分为参照组和研究组,参照组有150例,采用3D-CTA技术,研究组有150例,予以3D-DSA技术,比较两组动脉瘤真阳性、假阴性检出率,同时统计比较两组瘤颈与载瘤动脉的关系。

结果分析数据,通过开颅手术治疗,共发现颅内动脉瘤317个,研究组采用3D-DSA技术检查,真阳性检出率为97.79%(310/317),假阴性检出率为2.21%(7/317);参照组采用3D-CTA检查,真阳性检出率为96.53%(306/317),假阴性检出率为3.47%(11/317),两组真阳性数据以及假阴性数据对比均无差异,不具有统计学意义(P>0.05)。

研究组瘤颈与载瘤动脉关系Ⅲ级比例数据,与参照组瘤颈与载瘤动脉关系Ⅲ级比例数据比较,差异有统计学意义(P<0.05);其他数据比较无差异,不具有统计学意义(P>0.05)。

结论采用3D-DSA技术检查颅内动脉瘤患者,应用价值显著,值得推广。

【关键词】3D-DSA技术;颅内动脉瘤;3D-CTA技术;诊断;治疗;应用价值参考临床中针对颅内动脉瘤诊疗提出的相关研究课题,发现采用3D-DSA技术,能够有效提升患者的诊断效果,有利于患者病情判断[1]。

在此,我院于2016年04月~2017年04月,选择300例颅内动脉瘤患者,积极研究3D-DSA技术的应用价值,报告如下。

1资料与方法1.1一般资料我院于2016年04月~2017年04月选取300例颅内动脉瘤患者,作为本次研究的对象,所有患者均接受开颅手术证实确诊,根据不同诊疗技术,分为参照组和研究组,参照组有150例,男性患者79例,女性患者71例,年龄49~82周岁,平均年龄(61.33±4.17);研究组有150例,男性患者82例,女性患者68例,年龄51~79周岁,平均年龄(62.85±2.15),两组一般资料对照比较无差异(P>0.05),有可比性。

三维DSA在颅内动脉瘤的诊断与治疗中的应用方雨迪;何晓;吕超伟;纪伟阳【摘要】目的:通过三维DSA的临床应用,探讨其在颅内动脉瘤的诊断与颅内动脉瘤介入栓塞治疗中意义.方法:收集36例蛛网膜下腔出血患者行三维DSA检查并全部行血管内介入治疗.结果:36例患者中发现39个颅内动脉瘤,其中2例为颅内多发动脉瘤6个,4个微小动脉瘤,1例为脑动脉血管扭曲畸形;三维DSA显示微小动脉瘤的结构及小动脉血管间关系较常规DSA明显优越,所有血管三维重建的图像均能清晰的显示动脉瘤瘤体、瘤颈形态及载瘤动脉关系.39个动脉瘤全部行动脉介入栓塞治疗,栓塞程度0级33个,1级6个.结论:三维DSA对于颅内动脉瘤的诊出率及动脉瘤瘤体、瘤颈结构形态及载瘤动脉关系,动脉瘤与邻近血管关系显示的清晰度较常规DSA明显提高,同时也大大提高了血管介入栓塞技术的治疗水平.【期刊名称】《中国医疗器械信息》【年(卷),期】2017(023)022【总页数】3页(P1-2,158)【关键词】颅内动脉瘤;常规DSA;三维DSA;动脉介入栓塞治疗【作者】方雨迪;何晓;吕超伟;纪伟阳【作者单位】福建中医药大学附属厦门市第三医院放射影像科福建厦门 361100;福建中医药大学附属厦门市第三医院放射影像科福建厦门 361100;福建中医药大学附属厦门市第三医院放射影像科福建厦门 361100;福建中医药大学附属厦门市第三医院放射影像科福建厦门 361100【正文语种】中文【中图分类】R816.1数字减影血管造影(Digital substraction angiography,DSA)一直以来作为颅内动脉瘤诊断的“金标准”,并广泛的应用于临床。

但常规二维DSA造影技术,经常会因为血管重叠的原因,不能较清楚的显示颅内动脉瘤与邻近血管的关系,临近较大染色区域的细小血管难于显示清楚。

较为复杂的血管结构、经路,经常需要多方位、多角度的投照,有时也未必能达到很好地影像信息,况且这样频繁的X射线曝光与不断增加造影剂用量的造影检查过程对患者的身体健康和经济方面都带来了不少的负担。

doi:10.11659/jjssx.06E021110·临床研究·三维颅脑容积成像在小儿颅内肿瘤诊断中的价值苏晓晨1,王绍凯1,廖羽佳2 (中国医科大学附属第一医院放射科,辽宁沈阳110001;中国医科大学附属第四医院放射科,辽宁沈阳110032)[摘 要] 目的 分析三维颅脑容积成像(3DBRAVO)在小儿颅内良恶性肿瘤鉴别诊断中的价值。

方法 选取71例颅内肿瘤患儿为观察对象,均行颅脑MRI普通增强扫描和3DBRAVO。

观察MRI普通增强扫描和MRI普通增强扫描+3DBRAVO的肿瘤检出情况、不同直径肿瘤检出情况及良恶性肿瘤检出情况。

结果 MRI普通增强扫描+3DBRAVO的肿瘤检出符合率高于MRI普通增强扫描(χ2=25.101,P=0.001)。

MRI普通增强扫描+3DBRAVO对不同直径肿瘤的检出符合率高于MRI普通增强扫描(χ2=3.842,P=0.021)。

MRI普通增强扫描+3DBRAVO的良恶性肿瘤检出符合率均明显高于MRI普通增强扫描(χ2=13.940、9.401,P=0.000、0.002)。

MRI普通增强扫描+3DBRAVO对肿瘤良恶性鉴别的准确率、敏感度、特异度、阳性预测率、阴性预测率(96.04%、91.43%、98.48%、96.97%、95.59%)均高于MRI普通增强扫描(71.29%、60.00%、77.27%、58.33%、78.46%),差异有统计学意义(χ2=22.638、9.401、13.940、14.430、6.153,P=0.000、0.002、0.000、0.000、0.013)。

结论 与单独使用MRI普通增强扫描相比,MRI普通增强扫描辅以3DBRAVO在小儿颅内肿瘤诊断中有更高的肿瘤检出符合率和不同直径肿瘤检出符合率,在准确鉴别颅内良恶性肿瘤上更具优势。

[关键词]核磁共振成像;三维颅脑容积成像;小儿颅内肿瘤;鉴别[中图分类号]R445.2;R739.4 [文献标识码]A [收稿日期]2021 06 24 [基金项目]国家自然科学基金(82071909) [通信作者]苏晓晨,E mail:knightsu5315@126.comValueofthree dimensionalbrainvolumeinthediagnosisofpediatricintracranialtumorsSUXiao chen1,WANGShao kai1,LIAOYu jia2 (1.DepartmentofRadiology,FirstAffiliatedHospitalofChinaMedicalUniversity,ShenyangLiaoning110001,China;2.DepartmentofRadiology,FourthAffiliatedHospitalofChinaMedicalUniversity,ShenyangLiaoning110032,China)Abstract:Objective Toanalyzethevalueofthree dimensionalbrainvolume(3DBRAVO)inthedifferentialdiagnosisofpediatricintracranialbenignandmalignanttumors.Methods Atotalof71childrenwithintracranialtumorswereselected,andallofthemunderwentbraingeneral enhancedMRIscanand3DBRAVO.Thetumordetection,detectionoftumorsofdifferentdiameters,anddetectionofbenignandmalignanttumorsofgeneral enhancedMRIscanandgeneral enhancedMRIscan+3DBRAVOwereobserved.Results Thetumordetectioncoincidencerateofgeneral enhancedMRIscan+3DBRAVOwashigherthanthatofthegeneral enhancedMRIscan(χ2=25.101,P=0.001).Thedetectioncoincidencerateoftumorsofdifferentdiametersinthegeneral enhancedMRIscan+3DBRAVOwashigherthanthatinthegeneral enhancedMRIscan(χ2=3.842,P=0.021).Thedetectioncoincidencerateofbenignandmalignanttumorsinthegeneral enhancedMRIscan+3DBRAVOwassignificantlyhigherthanthatinthegeneral enhancedMRIscan(χ2=13.940,9.401,P=0.000,0.002).Theaccuracy,sensitivity,specificity,positivepredictionrate,andnegativepredictionrate(96.04%,91.43%,98.48%,96.97%,95.59%)inthedifferentiationofbenignandmalignanttumorsofthegeneral enhancedMRIscan+3DBRAVOwerehigherthanthoseofthegeneral enhancedMRIscan(71.29%,60.00%,77.27%,58.33%,78.46%),withstatisticallysignificantdifferences(χ2=22.638,9.401,13.940,14.430,6.153,P=0.000,0.002,0.000,0.000,0.013).Conclusion Comparedwithgeneral enhancedMRIscan,general enhancedMRIscanassistedby3DBRAVOhashighertumordetectioncoincidencerateanddetectioncoincidencerateoftumorsofdif ferentdiametersinthediagnosisofpediatricintracranialtumors,whichhasmoreadvantageinaccurateidentificationofintracranialbenignandmalignanttumors.Keywords:magneticresonanceimaging;three dimensionalbrainvolume;pediatricintracranialtumors;identification 早期对小儿颅内肿瘤等病变情况进行鉴别是小儿颅内肿瘤临床治疗有效实施的前提[1 2]。

3D DSA 造影在颅内动脉瘤诊疗中的应用价值浦湘菊;蒋惟伟;马骏;杨庭才【期刊名称】《中国民康医学》【年(卷),期】2014(000)011【摘要】目的:探讨3D DSA 造影在颅内动脉瘤诊疗中的应用价值。

方法:先通过常规 DSA 造影筛选出54例可疑动脉瘤患者,对可疑动脉瘤患者进行3D DSA 造影,同时通过3D 血管图像明确动脉瘤的形态、瘤体的大小、瘤颈的宽度及载瘤动脉的关系。

再反复回放3D 动脉瘤的图像,确定栓塞动脉瘤的最佳工作角度。

最后手术者在确定最佳的工作角度上进行动脉瘤栓塞,用微导丝带上微导管超选择至动脉瘤体的中外1/3处,撤出微导丝,通过微导管释放弹簧圈而达到栓塞动脉瘤的治疗效果。

结果:3D DSA 明确诊断和栓塞了55个动脉瘤。

结论:3D DSA 较常规DSA 有无可比拟的优势,结合常规 DSA 造影,3D DSA 造影在动脉瘤诊疗中,具有极大的临床运用价值。

【总页数】3页(P28-29,30)【作者】浦湘菊;蒋惟伟;马骏;杨庭才【作者单位】南京医科大学附属脑科医院放射科,江苏南京 210029;南京医科大学附属脑科医院放射科,江苏南京 210029;南京医科大学附属脑科医院放射科,江苏南京 210029;南京医科大学附属脑科医院放射科,江苏南京 210029【正文语种】中文【中图分类】R743.9;R814.42【相关文献】1.3D-DSA技术在颅内动脉瘤造影中的应用价值 [J], 刘瑞宏;胡立斌;付海鸿;张思迅2.3D DSA在颅内动脉瘤诊疗中的应用价值 [J], 尹爱群;任永才3.三维CT血管造影与3D-DSA对蛛网膜下腔出血疑诊为颅内动脉瘤患者的诊疗价值研究 [J], 周炜;刘冷4.三维DSA与二维DSA在颅内动脉瘤诊疗中应用价值的比较 [J], 宁丹;李彩霞;李春海5.三维DSA与二维DSA在颅内动脉瘤诊疗中应用价值的比较 [J], 翟水亭;李天晓;曹会存;宗登伟;王子亮;白卫星;刘建文因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

三维DSA在颅内动脉瘤诊断中的作用辛涛;陈峰;林军;高述礼;祝宏春;彭均;顾正云【期刊名称】《海军医学杂志》【年(卷),期】2004(025)002【摘要】目的:探讨数字减影(DSA)三维重建(3D)在颅内动脉瘤影像诊断中的应用价值.方法:2002年4月至2004年1月,对112例自发性蛛网膜下腔出血(SAH)患者行二维(2D)和三维(3D)血管造影检查,对比分析2D和3D的影像学结果.结果:112例患者经2D和3D检查,确定72例共74个颅内动脉瘤,2D检查假阴性3例,假阳性2例,8例瘤颈显露不清,4例经3D证实为宽颈动脉瘤.结论:3D提高了颅内动脉瘤诊断的准确率,对动脉瘤的进一步治疗有重要的辅助作用.【总页数】3页(P118-120)【作者】辛涛;陈峰;林军;高述礼;祝宏春;彭均;顾正云【作者单位】解放军第四○一医院神经外科,山东,青岛,266071;解放军第四○一医院神经外科,山东,青岛,266071;解放军第四○一医院神经外科,山东,青岛,266071;解放军第四○一医院神经外科,山东,青岛,266071;解放军第四○一医院神经外科,山东,青岛,266071;解放军第四○一医院神经外科,山东,青岛,266071;解放军第四○一医院神经外科,山东,青岛,266071【正文语种】中文【中图分类】R814.42【相关文献】1.三维DSA在颅内动脉瘤的诊断与治疗中的应用 [J], 方雨迪;何晓;吕超伟;纪伟阳2.三维DSA与常规DSA诊断颅内动脉瘤的比较 [J], 向贤宏;周石;于广计;杨桂伦3.三维DSA与二维DSA在颅内动脉瘤诊断中价值的比较 [J], 张晓龙;凌锋;沈天真;黄祥龙;王大明;张鸿祺;缪中荣;宋庆斌4.DSA三维重建技术在颅内动脉瘤诊断及治疗中的应用 [J], 张钊勇;萧云;万里飞5.三维DSA与常规DSA在颅内动脉瘤诊断中的对比研究 [J], 周选民;黄宽明;李小力;徐霖因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

3D-DSA对颅内微小动脉瘤的诊断价值及对治疗指导意义的探讨蔡红法;张栋;刘一之;倪才方【期刊名称】《当代医学》【年(卷),期】2012(018)006【摘要】目的探讨3D-DSA 对颅内微小动脉瘤(最大径≤ 3mm)(Very Small Cerebral Aneurysms,VSCAs)的诊断价值以及对治疗的指导意义.方法回顾分析自2010 年12 月至2011 年8 月间66 例蛛网膜下腔出血患者脑血管造影资料,所有患者均行常规DSA(正侧位+ 各种斜位)及二维旋转DSA 造影,并经3D-DSA 重建,包括表面阴影重建(SSD),最大密度投影(MIP),容积再现(VR).结果 66 例患者中发现39 例共50 枚动脉瘤(阳性率59.09%),其中VSCAs 占10 例11 枚(占动脉瘤总数的22.00%),位于颈内动脉后交通段6 枚,眼动脉段、前交通动脉、大脑后动脉、小脑后下动脉及小脑前下动脉各1 枚.其中,6 例行动脉瘤夹闭术,4 例行血管内栓塞治疗.所有VSCAs 在3D-DSA 下均清楚暴露瘤体、瘤颈、载瘤动脉、动脉瘤的形状和大小及其与邻近解剖结构的关系.结论 3D-DSA 在显示动脉瘤特别是直径小于3 的微小动脉瘤的载瘤动脉的走向、动脉瘤的大小、形态、瘤体的长短径、瘤颈显示、瘤颈的宽窄及瘤颈与载瘤动脉的关系等方面有着显著地优势,使用3D-DSA 能更正确判断微小动脉瘤血管内治疗的可行性,准确选择第1 枚弹簧圈,并准确判断动脉瘤的栓塞程度.【总页数】3页(P8-10)【作者】蔡红法;张栋;刘一之;倪才方【作者单位】江苏,215006,苏州大学附属第一医院介入科;江苏,215006,苏州大学附属第一医院介入科;江苏,215006,苏州大学附属第一医院介入科;江苏,215006,苏州大学附属第一医院介入科【正文语种】中文【相关文献】1.3D-DSA 在颅内微小动脉瘤诊断及指导治疗中的价值 [J], 杨威威;范文辉;杜柏林;胡庆华;罗菊萍2.旋转3D-DSA成像技术在颅内小型血管动脉瘤的诊断价值与展望 [J], 汤素琼;李彬;吉六舟;黄华明;张景宇;伊藤理江子;山田麻希3.16层CTA与3D-DSA诊断颅内微小动脉瘤的价值比较 [J], 李艳;佟丹;王大伟4.3D-CTA与3D-DSA对颅内小动脉瘤诊断价值比较 [J], 林宇佳;廖政贤;谢锋;张国栋;张文;吴丽丽5.320排动态容积CTA与3D-DSA对颅内小型动脉瘤诊断价值的对比研究 [J], 刘昊;秦尚振;杨铭;潘力;程少容因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

3D-DSA在颅内动脉瘤诊断中的临床应用价值研究管逊【期刊名称】《系统医学》【年(卷),期】2018(003)021【摘要】目的分析3D-DSA在颅内动脉瘤诊断中的应用价值.方法以2017年7月-2018年4月来该院进行治疗的50例蛛网膜下腔出血患者为研究对象.先对所有病患给予常规的全脑血管DSA检测,然后再进行旋转DSA采集数据,最后通过工作站进行三维重建.通过比较常规DSA与3D-DSA对颅内动脉瘤检测差异,来分析3D-DSA在介入栓塞治疗过程中的作用.结果50例蛛网膜下腔出血患者使用3D-DSA检测出来的动脉瘤总是为49例,明显高于常规DSA 38例的检测数据,且3D-DSA的检测结果真实可靠.3D-DSA分别检测出的前交通动脉13例、后交通动脉17例、大脑交通动脉8例、颈内动脉1例、基底动脉3例、眼动脉5例、脉络膜前动脉2例,除了颈内动脉没有常规的DSA检测出来的多以为,其他颅内动脉瘤检测结果均明显高于常规DSA.两组实验数据差异有统计学意义(x2=5.37,P=0.000).结论3D-DSA较常规的DSA有较高的检测性,且能够更加直观的显示动脉瘤详细全面的解剖信息,给患者的治疗提供了重要的信息,有推广应用价值.【总页数】3页(P23-25)【作者】管逊【作者单位】上海交通大学附属仁济医院放射科,上海 200127【正文语种】中文【中图分类】R73【相关文献】1.64排螺旋CT血管造影与3D-DSA在颅内动脉瘤诊断中的对比研究 [J], 王洪生;赵佩林;王长卿;杨昭伟;吕国士;李庆春;李政明2.3D-DSA在颅内动脉瘤诊断中的临床应用价值研究 [J], 管逊;3.3D-CTA与3D-DSA在急性破裂性颅内动脉瘤诊断中的价值 [J], 刘俊平; 龙治华; 焦慧娟4.3D-DSA在颅内动脉瘤诊断中的价值 [J], 陈美丹; 陈建龙; 赵军; 蔡仁端; 张月5.3D-DSA与MRA联合应用在老年颅内动脉瘤诊断中的价值 [J], 王超;陈健龙;黄薇园;曾维斌;赵军因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。