红外测温仪的设计

- 格式:pdf

- 大小:1.39 MB

- 文档页数:5

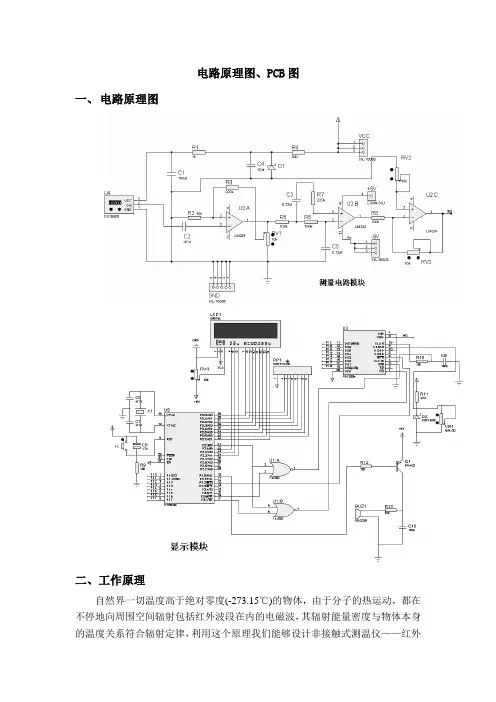

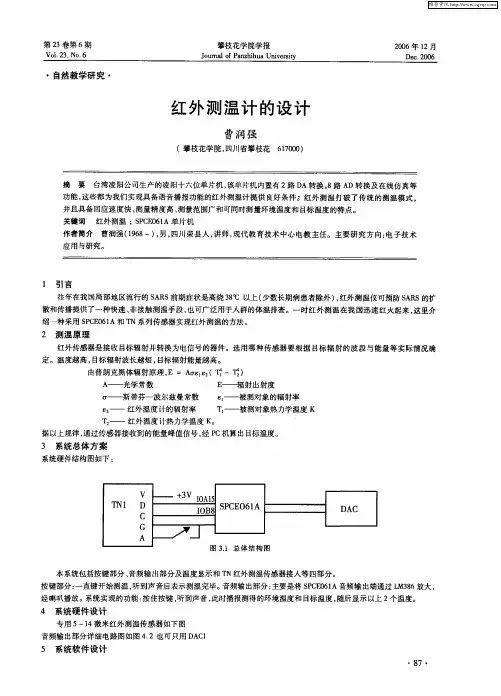

电路原理图、PCB图

一、电路原理图

二、工作原理

自然界一切温度高于绝对零度(-273.15℃)的物体,由于分子的热运动,都在不停地向周围空间辐射包括红外波段在内的电磁波,其辐射能量密度与物体本身的温度关系符合辐射定律,利用这个原理我们能够设计非接触式测温仪——红外

测温仪。

采用AT89C51系列单片机进行数据的采集存储和处理。

由于信号只有一个输入,为了避免不必要的消耗,本设计A/D转换器采用的是ADC0804。

芯片的CLKIN端和CLKR端配合可以由芯片自身产生时钟脉冲。

测量物体表面辐射能量的热释电传感器有效调节外界环境的温度起伏影响,由于传感器探测到的人体红外线信号较弱,当转化为电压后需要通过放大器放大电压信号。

因为探测器测到的信号可能掺杂了外界环境的某些因素,所以放大电路中要加入低通滤波电路把多余的杂信号过滤掉。

探头使用的是红外线传感器,它能接收人体发射出的红外线并使之转换成电压信号。

设计选用的是PM611单元热释电传感器,这种传感器虽是单灵敏元,由于它采用一个接收元和二个并联的补偿元串接的结构,故也能有效地补偿环境温度起伏,振动等干扰影响。

它的工作温度是-20℃——+70 ℃,特别适合测量人体的温度,当然也适合一些动物的测量。

液晶显示器选用的是2行16个字的液晶显示屏,当测量按钮按下时,整个电路开始工作,物体表面辐射的能量经热释电传感器接收后,将热辐射信号转化为电信号,经由放大电路放大后到达A/D模数转换器,AT89C51单片机作为CPU 接收经A/D转换后的数字信号,经数据处理后转换成物体表面温度显示在液晶显示屏上。

三、PCB板图

四、3D效果图:

正面图

反面图。

基于物联网技术实现红外测温仪设计背景随着科技的发展和应用场景的不断扩大,红外测温技术在工业和医疗领域中得到了广泛应用。

针对传统温度测量方法的一些限制,基于物联网技术实现红外测温仪成为了一种更为便捷和准确的选择。

设计目标本文旨在实现一个基于物联网技术的红外测温仪,具备以下主要设计目标:- 高精度:测温仪能够提供精确的温度测量结果。

- 远程监控:测温仪能够通过物联网平台实现远程数据监控和管理。

- 数据存储和分析:测温仪能够将测量数据存储并提供数据分析功能。

- 用户友好界面:测温仪具备直观简洁的用户界面,方便用户操作和数据查看。

系统架构基于物联网技术的红外测温仪主要由以下几个部分组成:- 控制器:处理传感器反馈的电信号,并进行温度计算和数据处理。

- 物联网模块:将温度数据通过物联网协议传输至物联网平台。

- 物联网平台:接收和存储传输的温度数据,并提供远程数据监控和管理功能。

- 用户界面:提供给用户操作测温仪、查看数据和进行数据分析的界面。

实现步骤3. 开发控制器的软件程序,包括实现温度计算和数据处理的功能。

4. 配置物联网模块的网络参数,并进行与物联网平台的连接测试。

5. 在物联网平台上创建设备和数据接收通道,并设置数据存储和远程监控权限。

6. 开发用户界面,实现测温仪的操作和数据查看功能。

7. 进行测试和优化,确保测温仪的准确性和稳定性。

8. 完成文档编写,包括详细的实施步骤、电路图和软件代码等。

总结基于物联网技术的红外测温仪设计可以实现高精度的温度测量,并通过物联网平台实现远程监控和数据管理。

通过清晰的系统架构和详细的实施步骤,可以有效地进行该设计的实施和开发工作。

该测温仪设计有着广泛的应用前景,在工业和医疗领域中具有重要的实际价值。

红外测温仪的制作方法红外测温仪是一种能够以非接触方式测量物体表面温度的仪器。

它利用物体发射的红外辐射来反映物体的热量,通过对这些红外辐射进行测量和计算,得到物体的表面温度。

制作一台红外测温仪需要以下几个步骤:第一步,准备材料和工具。

制作红外测温仪需要准备红外传感器模块、微处理器、显示屏、电池、开关、LED灯、面板等部件。

除了这些部件,还需要焊接工具、电线、软件等工具和材料。

第二步,焊接电路。

将红外传感器模块、微处理器、显示屏、开关、LED灯等部件按照电路图的要求进行焊接。

在焊接过程中,要注意部件的正确连接和焊接质量的良好,以确保电路的正常工作和稳定性。

第三步,搭建外壳。

选择一个适合的外壳材料,可以使用塑料、金属等材料制作。

根据红外测温仪的设计要求,进行外壳的切割和组装,确保内部电路的安全性和外观的美观。

在外壳上开孔,安装显示屏、开关、LED灯等部件。

第四步,安装电池和连接电路。

将电池放入红外测温仪的电源槽中,确保电池的正负极连接正确。

连接电池和电路的其他部件,确保电路的通电顺畅和正常工作。

第五步,软件调试。

将红外测温仪与电脑连接,加载相应的软件。

通过软件对红外测温仪进行调试和设置,检测其测温性能和界面显示等功能。

第六步,质量检验和调试。

完成红外测温仪的制作后,进行全部功能的检验和调试,确保其测温精度、稳定性和可靠性。

可以使用已知温度的物体进行比对测试,以验证测温仪的准确性。

第七步,生产和销售。

若经过质量检验合格,可以进行红外测温仪的批量生产和销售。

根据市场需求和用户反馈,不断改进和更新红外测温仪的性能和功能。

总结起来,制作红外测温仪需要进行电路焊接、外壳搭建、电路连接、软件调试等多个步骤。

在制作过程中,需要仔细操作,确保电路的正确连接、外壳的合理设计和软件的正常运行。

制作一台红外测温仪需要具备一定的电子技术和工程知识,同时也需要一定的实践经验。

只有经过严格的质量检验和调试,制作出来的红外测温仪才能达到准确、稳定和可靠的测温效果,满足用户的需求。

摘要传统的接触式测温模式存在响应时间长、易受环境温度的影响等缺点。

而红外测温是根据被测物体的红外辐射能量来确定物体的温度,不需与被测物体接触,具有不影响被测物体温度场、温度分辨率高、响应速度快、测温范围广、不受测温上限的限制、稳定性好等特点,因此,设计一套红外测温仪。

设计的红外测温仪以AT89C51单片机为核心,红外测温传感器(MLX90614)在测量温度后,以SMbus方式与单片机进行通信,单片机读取温度数据并进行处理,之后驱动LCD 模块显示测量温度。

一旦温度超过设定阀值,立刻进行声光报警。

该红外测温仪具有功能稳定,运行速度快等特点。

是一种便携式温度测量仪器。

关键词:红外线温度测量,MLX90614传感器,AT89C51单片机目录第1章绪论1.1课题开发的背景和现状1.2课题开发的目的和意义1.3 课题技术性能指标第2章红外测温工作原理第3章系统设计方案的选择3.1 方案选择3.1.1 方案一3.1.2 方案二3.1.3 方案对比选择3.2 总体方案设计第4章系统主要器件的方案选择4.1 传感器的方案选择4.1.1 红外探测器的分类4.1.2 传感器的选择4.2 显示器的方案选择4.3 单片机的方案选择第5章系统各模块硬件设计5.1 MCU主控模块5.2 红外温度测量模块5.2.1 MLX90614的特性5.2.2 MLX90614的引脚分布和内部结构5.2.3 MLX90614的接口电路5.3 电源模块5.4 声光报警模块5.5 LCD显示模块第6章系统软件设计6.1 MLX90614的SMBus传输协议6.2 软件流程图6.3 主程序设计第7章系统误差分析与改进方法第8章课程设计心得体会第9章参考文献附录1 总电路图2 元器件清单第1章绪论1.1 课题开发的背景和现状红外辐射这一物理现象被发现在1800年,但直到本世纪50年代,红外技术才开始进入广泛应用的阶段。

非接触测温技术也叫辐射测温,最早的非接触测温就是以光学高温计为代表的高温法,以后,人们根据斯蒂芬.玻尔兹曼公式,利用黑体辐射能与热力学温度的关系进行测温,这就是全辐射测温和部分辐射测温法,还有的人在光学高温计上进行改进,出现了光电高温计、红外温度计等。

红外线高温测温仪原理红外线高温测温仪原理引言:红外线高温测温仪是一种在工业领域广泛应用的测温设备,它利用红外线辐射原理来实现对高温物体的非接触式测温。

本文将详细介绍红外线高温测温仪的原理和工作方式,以及其在实际应用中的优势和限制。

一、红外线辐射原理:红外线是一种电磁辐射,处于可见光和微波之间的波长范围内。

热物体会发出红外线辐射,其强度与物体的温度成正比。

红外线辐射具有穿透力强、无需在测量物体表面留下任何痕迹等特点,因此被广泛应用于高温测温领域。

二、红外线高温测温仪的工作原理:红外线高温测温仪主要由红外线传感器和信号处理系统两部分组成。

其工作原理如下:1. 红外线传感器:红外线传感器由红外线探测器和光学系统组成。

光学系统通过聚焦镜头将目标物体发出的红外线辐射汇聚到探测器上。

2. 信号处理系统:信号处理系统接收探测器上的红外线辐射信号,并通过内置的放大器将其放大。

然后,信号处理系统将放大后的信号转化为温度值并显示在显示屏上。

三、红外线高温测温仪的工作过程:红外线高温测温仪的工作过程如下:1. 目标物体发出的红外线辐射通过光学系统被聚焦到传感器上。

2. 传感器将红外线辐射转化为电信号,并通过信号处理系统进行放大和转换。

3. 信号处理系统将放大后的信号转化为温度值,并通过显示屏显示出来。

四、红外线高温测温仪的优势:红外线高温测温仪具有以下优势:1. 非接触式测温:红外线高温测温仪无需与测量物体接触,避免了对物体表面的污染和损坏。

2. 快速测量:红外线高温测温仪的测量速度非常快,可以实时得到测量结果。

3. 安全性高:红外线高温测温仪无需进入危险环境,可以安全地进行测温操作。

4. 适应性强:红外线高温测温仪适用于各种复杂的工业环境,可以对高温物体进行精确测温。

5. 易于操作:红外线高温测温仪携带方便,操作简单,无需专门的培训和技能。

五、红外线高温测温仪的限制:红外线高温测温仪也存在一些限制:1. 测温距离有限:红外线高温测温仪的测温距离有限,一般在几米到几十米之间。

红外测温技术设计方案第一章绪论1.1 课题研究的目的和意义随着科技的快速发展和医疗技术的需要,测温技术也在不断地提高和改进。

众所周知,体温是一个重要的人体生理参数,不仅是人体生命活动的基本特征,而且也是观测人体机能是否正常运行的重要指标之一。

如果能及时知道一个人的体温,也许就能知道这个人的生理参数是否正常运行。

所以,体温计无论是日常生活还是临床医疗,都是必不可少的测量器具。

传统的体温计主要是水银式体温计,通过储存在水银球内的水银受热膨胀,然后读取刻度值来判断温度的高低。

但是这种温度计测量时间长、准确度低,在遇热或者放置不当时,容易破裂使水银泄露,造成人体接触中毒、污染环境。

面对这种传统体温计的不利因素,不仅给人们传达错误的信息,而且还有害健康。

因此,需要研究出一种新型的测温技术,改变传统体温计的测温方法,不仅能够方便、快捷、准确的测出人体的温度,而且对人体和环境没有伤害。

利用高科技和不懈的努力,人们终于研究设计出一种新型的测温仪——红外线测温仪。

这种新型的测温仪是利用人体发出特定波段的红外线来测量人体的温度,采用高精度的红外温度传感器,能够快速准确的测出人体的平均温度,从而解决了传统体温计的弊端,使测温技术更高效、更快捷。

红外测温技术不仅可以对个人实现快速、准确的测温,而且可以在大规模的检疫站,大流量的人群实现快速测量。

不仅节省了时间,也给人们带来了方便。

现在,红外测温仪已经被广泛的应用于各个领域,也发挥着越来越大的作用。

1.2 红外测温技术的发展概况红外线的最早研究是在1800年开始的,首先是英国物理学家F·W·赫胥尔从热的角度来研究各种色光时,发现了红外线。

自从赫胥尔发现红外线至今,红外线技术的发展历经了近两个世纪,从那时起,红外辐射和红外元件、部件的科学研究逐步发展,但发展比较缓慢,直到1940年前后才真正出现现代的红外技术。

当时,德国研制出硫化铅和几种红外透射材料,利用这些元、部件制成一些军用红外系统,例如高射炮用导航仪、海岸用船舶侦察仪、船舶探测和跟踪系统、机载轰炸机探测仪和火控系统等等。

红外测温仪技术规范办法概述红外测温仪是一种应用于无接触非接感温度测量领域的仪器设备,它可以通过红外线接收器接收热辐射能量,并将其转化为温度读数进行显示。

红外测温仪技术规范办法旨在为使用红外测温仪的人员提供一些关于其技术规范的指导,以保证测量结果的准确性和可信度。

技术规范测量范围和精度红外测温仪的测量范围和精度应当清晰明确,使用者在进行测量时应当根据实际需求和精度要求选择合适的红外测温仪。

测量范围和精度应该在产品的技术规格书上明确标注,并且在测量的过程中应该符合生产商给出的规范要求。

环境适应性红外测温仪应当具备良好的环境适应能力,能够在不同的工作环境下正常工作。

例如:在高海拔地区、高温环境下,仪器能够保持对温度信号的敏感性,准确地测量温度并展示结果。

此外,红外测温仪的防水、防尘能力也是使用者需要考虑的因素。

测量距离在使用红外测温仪进行测量时,应尽可能确保所选择的测量距离在可控范围之内,测量的距离和角度应符合生产商规范中的要求。

校准和灵敏度为了保证测试结果的准确性和可靠性,红外测温仪应当有定期的校准计划。

校准过程应按照生产商提供的规范进行执行,并确保仪器输出正确且稳定。

此外,使用者还应当定期检查红外测温仪的灵敏度,并对其进行频繁检查和过检,以确保其处于正常的工作状态。

兼容性和易用性红外测温仪应当具有良好的兼容性和易用性。

其设计应当考虑使用者的操作便利性和人机交互的接口。

在使用过程中,应当能够根据使用要求设置仪器的参数,具备更多的可编程功能,使得仪器可以适应更多的使用需求。

电池寿命和电源管理红外测温仪的电池寿命和电源管理应得到充分的考虑。

使用者应当在正确的情况下使用正确的电池,并按照生产商给出的电池寿命规范来进行维护。

如需替换电池,应当使用可靠的电池供应商提供的电池。

根据仪器的使用频率和维护要求,生产商应当提供详细的电源管理规范, 并提供适当的电池充电装置或缆线适配器。

总结本文主要针对红外测温仪技术规范进行了讨论和简要介绍。

红外数字体温计设计及制作1、设计任务本课题针对目前国内外红外测温仪的现状,在查阅了大量文献的基础上,以智能红外测技术作为参考,提出并设计了一种基于51单片机的智能红外测温仪。

红外测温为测量人体温度提供了快速、非接触测量手段,可广泛、有效地用于密集人群的体温测量。

非接触红外测温计针对特定人群,比如儿童或老人,极其方便。

且利用单片机技术开发的语音功能便可克服传统体温计的许多缺陷。

它不但可以以数字的方式显示出测量结果,使测量过程变得直观,而且可以根据需要以语音播报出当前的温度值,除此之外,语音体温计还具有较高的灵敏度,可以在几秒钟内测得结果,且寿命长,是较为理想的测温仪器。

(1)电源开关,电源指示灯,工作指示灯,复位开关,设置报警上下限。

(2)红外温度检测传感器,信号要传送到控制器,同时显示体温(3)当体温超过标准时,灯光闪烁,蜂鸣器轰鸣,语音提示体温。

(4)误差要求: 0.2OC,量程20-50OC2、设计方案以STC89C52单片机为核心控制芯片,采用电路、模块结合化设计。

本设计主要分为:红外测温模块、报警电路和显示电路。

同时,本设计还增加智能温度报警等功能。

红外测温模块主要用来测量人体体温,并通过液晶显示屏显示其温度,当人体体温高于正常温度时进行指示灯报警;此功能主要目的是在流行病多发季节,提醒人们适当减少出行,避免交叉感染。

信号处理单元主要分为:高精度放大器、A/D转换电路、译码显示电路与报警电路。

高频振荡器、振荡检测器电路、音频振荡器电路和功率放大器电路等部分构成。

2.1设计框图本设计以STC89C52单片机为核心控制器,加上其他的模块一起组成非接触人体红外测温的整个系统,其中包含中控部分、输入部分和输出部分。

中控部分采用了STC89C52单片机,其主要作用是获取输入部分数据,经过内部处理,控制输出部分。

输入由三部分组成,第一部分是MLX90614红外测温模块,通过该模块可检测当前的人体温度;第二部分是独立按键,通过三个独立按键切换界面和设置人体温度的上下限值;第三部分是供电电路,给整个系统进行供电。

基于红外线人体测温仪电路的设计由于医学发展的需要,在很多情况下,一般的温度计已经满足不了快速而又准确的测温要求,例如车站和机场等的人口密度较大的地方进行人体温度测量。

虽然现在国外这种测温的技术都比较成熟,但是国内这方面的技术还处于发展阶段。

因此,为了适应医学发展的需要,有效地进行特殊环境下的温度测量,从而有力地控制和预防诸如非典之类的特殊疾病的传播,急需设计一种测温速度快,准确率高的测温仪。

针对一般的工业用的红外测温仪的精确度不够高,我们根据这种红外线测温的原理,通过关键器件的选择、瞄准系统的设计以及温度补偿的自动调节来提高红外线测温仪的精确度,设计了一种用红外线测温电路,用于人员密集且流量大的场合进行快速的人体温度测量。

1 红外线测温的原理自然界一切温度高于绝对零度(-273.15℃)的物体,由于分子的热运动,都在不停地向周围空间辐射包括红外波段在内的电磁波,其辐射能量密度与物体本身的温度关系符合辐射定律。

组外辐射原理——辐射定律:式中:E为辐射出射度,W/m3;σ为斯蒂芬—波尔兹曼常数,5.67×10-8W/(m2·K4);ε为物体的辐射率;T为物体的温度,单位K;T0为物体周围的环境温度,单位K。

测量出所发射的E,就可得出温度。

利用这个原理制成的温度测量仪表叫红外温度仪表。

这种测量不需要与被测对象接触,因此属于非接触式测量。

红外温度仪表测温范围很宽,从-50℃直至高于3 000℃。

在不同的温度范围,对象发出的电磁波能量的波长分布不同,在常温(0~100℃)范围,能量主要集中在中红外和远红外波长。

用于不同温度范围和用于不同测量对象的仪表,其具体的设计也不同。

根据式(1)的原理,仪表所测得的红外辐射为:式中:A为光学常数,与仪表的具体设计结构有关;ε1为被测对象的辐射率;ε2为红外温度计的辐射率;T1为被测对象的温度(K);T2为红外温度计的温度(K);他由一个内置的温度检测元件测出。

由于医学发展的需要,在很多情况下,一般的温度计己经满足不了快速而又准确的测温要求,例如车站和机场等人口密度较大的地方进行人体温度测量。

虽然现在国外这种测温的技术都比较成熟,但是国内这方面的技术还处于发展阶段。

因此,为了适应医学发展的需要,有效地进行特殊环境下的温度测量,从而有力地控制和预防诸如甲流、非典之类型的特殊疾病的传播,急需设计一种测温速度快,准确率高的测温仪。

为了克服传统温度计测量温度的主要缺点-—需要测量者与被测目标近距离接触和测量不方便,在顾及仪器测量高精度前提下,以追求最低成本为原则,研制了非接触式热释电红外测温仪,实现了对物体表面温度快速准确的测量。

红外测温仪的设计主要为适应人体体温快速无接触测量的需要.伴随着人们生活水平的不断提高以及对生活质量要求的提高,人们对自身的健康状况越来越关注,而人体的体温、血压、脉搏和呼吸是鉴别人体健康状况的重要参数,对这些生理指标的监控与测量则可以更好的体现人体自身的健康状况,所以他们在医疗领域中占有十分重要的地位,也为人民的生活带来极大的方便。

本次设计主要围绕体温这一生理指标展开,以AT89S52单片机为控制核心对温度进行实时采集,开发设计红外测温仪的全过程,根据红外线测温仪的原理,通过关键器件的选择以及温度补偿的自动调节来提高红外线测温仪的精确度,设计了一种非接触式人体体温测试仪,用于人体体温的快速测量.本次设计的主要内容是利用单片机和传感器完成人体体温的非接触式测量.该系统主要应用在人们的日常生活中,对人们了解自身的健康状况至关重要。

整个系统的设计简洁,准确,快速,方便。

设计的核心部分选用AT89S52芯片和PM611红外温度传感器。

另外,软件程序的设计包括数据采集程序,A/D转换程序,显示程序等。

红外检测是一种在线监测(不停电)式高科技检测技术,它集光电成像技术、计算机技术、图像处理技术于一身,通过接收物体发出的红外线(红外辐射),将其热像显示在荧光屏上,从而准确判断物体表面的温度分布情况,具有准确、实时、快速等优点。

红外测温仪系统1. 引言温度是度量物体冷热程度的一个物理量,是工业生产中很普遍、很重要的一个热工参数,许多生产工艺过程均要求对温度进行监视和控制,特别是在化工、食品等行业生产过程中,温度的测量和控制直接影响到产品的质量和性能。

因此,实现对温度的实时测定就显的十分重要。

然而,传统的接触式测温仪表如热电偶、热电阻等,因要与被测物质进行充分的热交换,需经过一定的时间后才能达到热平衡,存在着测温的延迟现象,故在连续生产质量检验中存在一定的使用局限。

但是,在自然界中,当物体的温度高于绝对零度时,由于它内部热运动的存在,就会不断地向四周辐射电磁波,其中就包含了波段位于0. 75~100μm 的红外线.红外测温仪就是利用这一原理制作而成的。

因此,红外测温仪具有使用方便,反应速度快,灵敏度高,测温范围广,可实现在线非接触连续测量等众多优点,正在逐步地得以推广应用。

图1 红外测温仪的测温图2. 红外测温仪系统原理2.1红外测温原理一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。

物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布——与它的表面温度有着十分密切的关系。

因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。

黑体辐射定律:黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1,其它的物质反射系数小于1,称为灰体。

应该指出,自然界中并不存在真正的黑体,但是为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论研究中必须选择合适的模型,这就是普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型,从而导出了普朗克黑体辐射的定律,即以波长表示的黑体光谱辐射度,这是一切红外辐射理论的出发点,故称黑体辐射定律。

由于黑体的光谱辐射功率Pb(λΤ)与绝对温度Τ 之间满足普朗克定理:()1ex p 251-=-T c c T P b λλλ (1)其中,Pb(λΤ)—黑体的辐射出射度;λ—波长; T —绝对温度;c 1、c 2—辐射常数。

红外线测温仪工作原理

红外线测温仪工作原理

红外线测温仪(IR thermometer)是一种非接触式测温仪器,它是利用红外线光束扫描物体表面,测量物体表面温度的仪器。

它利用物体发射的热辐射来测量发射物体的温度,仪器本身的物理温度并不影响测量结果,因此红外线测温仪在测量时完全不接触被测物体。

红外线测温仪是基于测量目标发射的热辐射来测量物体表面温度的,发射的热辐射是一种电磁辐射,具有独特的波长范围,即红外线范围。

红外线测温仪的工作原理就是利用红外线来测量物体表面温度。

红外线测温仪内部结构主要包括:

(1)发射红外光源:用于向物体表面发射红外线,以测量物体发射的热辐射。

(2)接收红外光源:用于接收物体发射的热辐射,以确定物体表面温度。

(3)处理器:用于计算接收的热辐射数据,从而确定物体表面温度。

使用红外线测温仪测温,可以获得准确的测温结果。

红外线测温仪的测温范围可以达到-50℃~1000℃,测温精度可以达到0.1℃,因此红外线测温仪是一种极为灵敏、准确的测温仪器。

- 1 -。

红外测温系统实施方案一、引言。

随着科技的不断发展,红外测温技术在各行各业得到了广泛应用。

特别是在当前的疫情防控工作中,红外测温系统成为了必备的设备之一。

本文将就红外测温系统的实施方案进行详细介绍,以期为相关单位提供参考。

二、系统组成。

红外测温系统主要由红外测温仪、显示屏、数据处理系统和报警系统组成。

红外测温仪是核心部件,通过红外线测温原理,能够快速、准确地测量人体体温。

显示屏用于实时显示测温数据,数据处理系统用于存储和分析测温数据,报警系统则能够及时发出警报,对异常体温进行预警。

三、系统布局。

在实施红外测温系统时,需要合理布局各个组成部分。

首先,红外测温仪应设置在人员进出口处,以确保所有人员都能够接受测温。

其次,显示屏应设置在显眼的位置,方便人员查看自己的体温数据。

数据处理系统和报警系统则可以设置在后台管理区域,以便管理人员对数据进行监控和分析。

四、操作流程。

红外测温系统的操作流程应该清晰明了,以便人员能够迅速熟悉并掌握。

一般来说,人员在进入测温区域时,应主动配合工作人员进行体温测量。

测温仪实时采集体温数据,并在显示屏上显示出来。

数据处理系统会对测温数据进行存储和分析,一旦发现异常体温,报警系统将立即发出警报,提醒工作人员进行进一步处理。

五、系统维护。

红外测温系统的稳定运行离不开定期的维护和保养。

在日常使用中,需要定期对红外测温仪进行校准,确保测温精度;显示屏和数据处理系统也需要定期清理和维护,以防止因灰尘堆积而影响使用效果。

此外,报警系统也需要进行定期的功能测试,确保在发现异常体温时能够及时报警。

六、总结。

红外测温系统作为当前疫情防控工作中的重要设备,其实施方案的合理性和完善性对于工作效果至关重要。

通过对系统组成、布局、操作流程和维护等方面的详细介绍,相信相关单位能够更好地实施红外测温系统,为疫情防控工作提供有力支持。

希望本文能够对大家有所帮助,谢谢阅读。

研究设计 电 子 测 量 技 术 EL ECTRON IC M EASU REM EN T TECHNOLO GY第30卷第10期2007年10月 红外测温仪的设计3陈可中 谭 翔 董建杰 郑明晖 王戎丞 肖桂平(广西大学物理科学与工程技术学院 南宁 530004)摘 要:为了克服传统的温度计测量温度的主要缺点———需要测量者与被测目标近距离接触和测量不方便。

在顾及仪器测量高精度前提下,以追求最低成本为原则,本文设计了红外测温仪的整体系统构架。

接着根据热释电原理,主要针对人体体温测量进行了具体的设计开发,开发包括硬件电路,外围工艺,单片机程序和主机程序。

并利用设计出来的红外测温仪在环境温度30℃下对人体温度和水温进行了测量,对人体的温度测量的误差低于±0.1℃。

关键词:温度测量;红外传感器;热释电;红外辐射中图分类号:T H811.2 文献标识码:ADesign of infrared thermometerChen Kezhong Tan Xiang Dong Jianjie Zheng Minghui Wang Rongcheng Xiao Guiping(College of Physics Science and engineering Technology ,Guangxi University ,Nanning 530004)Abstract :To decrease the limitation of traditional method of temperature measuring such as close contact between measurer and the target and inconvenience when measuring ,we develop a Inf rared thermometer for human body under the premise of high measuring accuracy and low cost.The hardware design ,the craft of outer model ,the MCU program and the host program are specifically introduced.At the last ,we used the proposed inf rared thermometer to measure the temperature of human body and the water separately ,the results show that the error of measuring human body temperature can reach ±0.1℃and under ,while the error of measuring water temperature is relatively higher.K eyw ords :temperature measurement ;inf rared sensor ;pyroelectric ;inf rared radiation 3基金项目:广西大学高等教育教学改革工程“十一五”立项项目(20052032)、广西教育科学“十一五”规划课题资助项目(2006-B002)0 引 言21世纪以来,红外传感技术得到快速发展。

由于当年非典型肺炎爆发,高精度的红外测温也从原来的工业领域走进了医疗领域和日常生活。

用传统的温度计测量温度的缺点十分明显,尤其是其需要测量者与被测目标近距离接触,这不仅会带来测量的不便和较大的误差,在许多情况下还会对测量者的自身安全构成影响(如测量传染性疾病患者的体温或测量高温锅炉的温度)。

相比之下,红外测温仪则具有便捷、精确和安全等优点,使得它在工业、医疗、安检等领域的应用有着重要意义。

本文就是利用红外热释电技术设计一个非接触式红外测温仪。

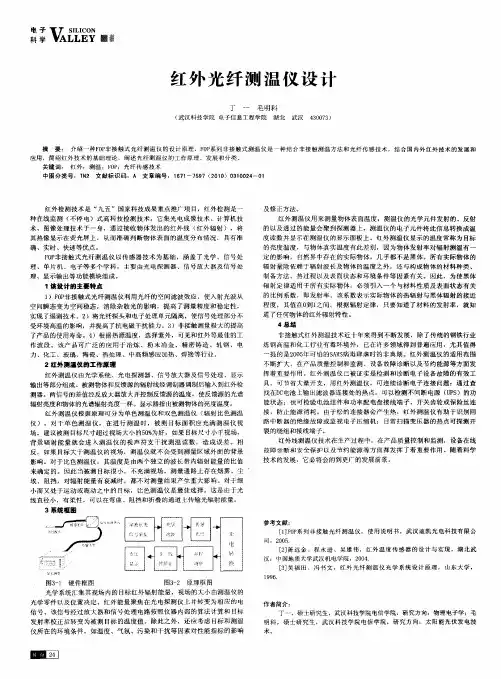

1 整体系统构架红外热释电效应测温仪的整体系统构架功能模块框图如图1所示。

1.1 光学系统设计光学系统由菲涅尔光学透镜和滤光片组成。

将该光学透镜置于红外热释电传感器上。

光电转换器件采用TS 21NMB 。

其外部构造如图2所示。

由图2可知,TS 21NMB 有4个外部引脚:1脚是热电堆的负端输出;2脚是热电堆的正端输出;3脚是冷端补偿电阻的输出端;4脚是外壳地。

在25℃的实验室环境下该传感器对于700K 的黑体输出达到最大电动势200mV 。

但是对于人体温度感应,其输出电动势只有大约011mV 左右,因此必须对输出电压进行直流放大,才能用A/D 转换器进行信号采集。

TS 21NMB 顶部有一个小窗,窗顶集成有一片红外滤光片,因此滤光片不必再自行设计了。

第30卷电 子 测 量 技 术图1 整体系统功能模块框图图2 TS21NMB外部构造图1.2 电路设计对传感器输出的信号进行放大,使用TI公司生产的TL C4502ID运放芯片。

TL C4502是利用1μm5V数字CMOS技术制造的高性能自校准双运算放大器,具有非常高的直流增益以及良好的电源抑制比和共模抑制比。

使用TL C4502ID设计的放大电路与TS21NMB的接线如图3所示。

图3 TL C4502直流放大电路图3中用TL C4502ID内部的2个运放构成双级直流放大电路,TL C4502的开环增益很高,该双级放大器可调节最大电压增益可达40000倍,完全满足TS21NMB输出信号的放大要求。

另外,通过调节R7分压,可以调节A/D测量TS21NMB中冷端补偿电阻的输出电压,通过换算,可以得到当前冷端温度。

A/D转换器采用24位带放大滤波器的AD7710。

将TL C4502ID输出的电压信号接至AD7710的两个模拟输入端口,数字量输出可由单片机从AD7710芯片的串行数字接口读取。

单片机控制系统主要由A T89S51、X5045、液晶显示器接口、报警电路、定位L ED等构成。

X5045把4种常用功能:上电复位、看门狗定时器、电源电压监控和块锁保护的串行EEPROM存储器组成在一个封装内。

单片机读取AD7710的数字信号后,通过内部程序处理,将结果显示在液晶屏幕上,同时存储到X5045的EEPROM里面。

如果达到报警门限,则驱动报警电路,其电路如图4所示。

1.3 软件设计1.3.1 软件冷端补偿本文红外热电堆冷端温度补偿采用软件补偿法。

图5是红外热释电传感器的热电堆电压输出曲线。

由图5可以得知,目标温度在变化范围很小的情况下(人体温度测量温度变化范围为35~42℃。

)可以将曲线近似的看成线性的。

对于用作冷端补偿的热敏电阻的电压输出采用线性插值算法。

因此可以假设如下2个一次二元函数:U0=f1(T0,T e)(1)U e=f2(T e)(2)式中:U o为传感器热电堆的输出电压;T o为被测目标的实际温度;T e为环境温度(冷端温度);U e为热敏电阻输出电压。

将这2个函数拟合得到一个新的一次二元函数:T o=f3(U0,U e)。

陈可中等:红外测温仪的设计第10期图4 单片机控制系统原理图图5 热电堆温度2电压曲线图 根据函数计算出被测目标的温度T o。

因为这是一个当前未知的一次二元函数,函数的3个参数是需要通过大量的实验和计算确定下来的。

分别是U o的系数、U e的系数和常数项。

至少需要一组同一环境温度下的不同温度的人体(或红外发射率与人体接近的物体)的电压测量值和一组不同环境温度下同一温度人体(或红外发射率与人体接近的物体)的电压测量值。

需要更低的相对误差,可采用二次函数来近似温度2电压曲线。

1.3.2 单片机程序测温进程是编程重点,读取AD7710中的2个通道的电压转换值。

电压分别表示被测人的温度和当前冷端温度2个信息。

单片机程序用C51语言编写,整体流程如图6。

第30卷电 子 测 量 技 术图6 单片机程序流程图1.3.3 主机程序主机程序用Visual Basic6.0编写,其主要作用是和测温仪进行串行通信,并对测温仪存储的数据进行统计分析,绘制出所有被测人群的体温分布情况,高温比率,低温比率等。

其在Microsoft Windows XP下的界面如图7所示。

图7 主机程序设计图 这是将非正常体温设置在38℃(微热)以上时的统计数据。

其中“导入数据”按钮是让主机与测温仪通信,读取测温仪EEPROM里面保存的所有数据,这些数据包括测量过程中的环境(冷端)最高温度和最低温度、所有被测人的体温等。

主机程序对这些数据进行相应的分析操作,计算出各种所需的统计数据,如非正常体温比率、平均体温。

然后根据每个被测人的体温绘制出体温分布图。

“保存数据”是将所有测量数据和统计数据保存成文本报表的形式,“保存图形”是将绘制出的图形以位图格式进行保存。

2 测试数据及分析要能提供医学上有用的信息,热像图装置的分辨率必须在0.1左右,测量稳定性的数量级在1/10~3/10℃。

在红外测温仪开发完成后,对其进行了许多测试,以检验其精度、误差、测量距离等性能。

表1 环境温度30℃人体测试表℃被测者编号1234567891011红外测温仪36.236.536.036.736.536.137.035.936.736.835.8水银体温计36.236.536.036.836.536.237.036.036.736.835.9表2 水温测试表℃测试编号1234567891011红外测温仪41.640.739.938.837.836.735.834.633.532.631.5水银温度计4241403938373635343332表3 测量距离测试表距离/cm510152025304050相对误差(%)0.130.180.240.270.30 1.84>2.00无信号(下转第25页) 熊辉波等:一种基于星上A TM交换系统接纳控制算法的改进方法研究第10期参考文献[1] IERA A,MOL INARO A,MARANO S.Calladmission control and resource management issues forreal2time VBR traffic in A TM2satellite networks[J].IEEE J SAC,2000,18(11):239322403.[2] IERA A,MOL INARO A,MARANO S.Trafficmanagement techniques to face the effects of intrinsic delays in geostationary satellite networks[J].IEEETrans on Wireless Communications,2002,1(1):1452155.[3] IERA A,MOL INARO A,MARANO S.On thePerformance of CAC Algorithms in MultimediaGeostationary Satellite Networks[J].IEEE Wireless Communication and Nebworking Conference,2002,2:8372843.[4] CAMIN ERO A,CAMIN ERO B,CARRION C.A newlightweight CAC algorithm for high2performancemultimedia networks[J].Parallel,Distributed,and Network2Processing,2006.[5] RASMUSEN,SORENSON,KVOL S,et al.Source2Independent Call Acceptance Procedures in A TM Networks[J].IEEE J ASC,1991.[6] The A TM Forum Technical Committee.PrivateNetwork2Network Interface Specification Version1.0(PNN I1.0)[S].af2pnni20055.000,1996.[7] BA HADU R R R,RAO R.On deviation of the samplemean.Ann.Math.Statics.31(1960):101521027. [8] SHAR TZ A,WEISS rge Deviation forPerformance Analysis[M].New Y ork:Chapman andHall.[9] 黎军,周诠.卫星A TM交换系统的连接允许控制算法研究[J].现代电子技术,2002(19):10216.[10] 黎军,周诠.卫星A TM交换系统中一种连接允许控制算法的改进[J].宇航学报,2006(3):513251.作者简介 熊辉波,男,1983年7月4日出生,江西南昌人。