第二章金属材料结构与组织

- 格式:ppt

- 大小:6.08 MB

- 文档页数:21

工程材料—金属材料的结构与组织金属材料是工程中最常用的材料之一,广泛应用于建筑、交通、机械、电子等领域。

金属材料的主要特点是具有良好的导电性、导热性、塑性和可焊性。

这些特点使得金属材料在工程中得到广泛应用。

而金属材料的结构和组织对其性能有着重要的影响。

金属材料的结构主要包括晶格结构、晶界和晶粒等。

晶格结构是指金属原子在空间中的有序排列方式。

根据金属原子的排列方式可以分为立方晶系(包括体心立方、面心立方和简单立方)、六方晶系和正交晶系等。

不同晶格结构的金属材料具有不同的性质。

例如,立方晶系的金属材料具有较好的塑性和可焊性,而六方晶系的金属材料具有较高的硬度和强度。

晶格结构对金属材料的导电性和导热性也有一定的影响。

晶界是相邻晶粒之间的界面区域。

晶界的存在对金属材料的性能有着重要的影响。

晶界可以影响金属材料的力学性能、导电性能和光学性能等。

晶界的存在在金属材料中常常会引起晶界势垒。

这种势垒会限制位错的运动,从而影响金属材料的塑性和可焊性。

此外,晶界还可以影响金属材料的导电性和导热性。

晶界的存在会造成电子和热量的散射,从而降低金属材料的导电性和导热性能。

晶粒是金属材料中的基本组织单元。

晶粒是一个由许多金属晶体组成的区域。

晶粒的尺寸和形状对金属材料的性能有着重要的影响。

晶粒的尺寸通常用晶粒平均直径来表示。

晶粒尺寸越小,金属材料的强度和硬度越高,塑性和韧性越差。

这是因为小尺寸的晶粒增加了晶界的数量,从而削弱了金属材料的塑性。

另外,晶粒的形状也会影响金属材料的性能。

例如,金属材料中的拉伸试样通常会出现晶粒拉伸的现象,因此晶粒的形状会对金属材料的延伸性能产生影响。

在工程实践中,通过控制金属材料的结构和组织,可以改变其性能,例如提高强度、硬度、耐蚀性和耐磨性等。

常用的控制手段包括热处理和合金化。

热处理是通过加热和冷却金属材料,改变其晶格结构和晶粒尺寸,从而影响其性能。

合金化是指将其他金属元素加入到基体金属中,形成合金材料。

![第二章金属材料的结构[2]](https://uimg.taocdn.com/442e1d620b1c59eef8c7b400.webp)

金属材料的结构与组织金属材料是指由金属元素组成的材料,具有优良的电导和热传导性能,因此广泛应用于工业制造和建筑领域。

金属材料的结构与组织对其性能有着重要影响,以下将从晶体结构、晶粒大小、晶界和位错等方面介绍金属材料的结构与组织。

首先是金属材料的晶体结构。

金属是由多个金属原子组成的晶格结构,具有高度的有序性。

常见的金属结构包括面心立方结构(FCC)、体心立方结构(BCC)和密排六方结构(HCP)。

FCC结构中,每个原子周围有12个最近邻原子,原子间的距离相等,如铝和铜。

BCC结构中,每个原子周围有8个最近邻原子,原子间的距离比FCC结构略大,如铁和钒。

HCP结构中,每个原子周围有12个最近邻原子,但原子间的距离比其他两种结构大,如钛和锆。

金属的晶体结构对材料的硬度、延展性和导电性能等有着重要影响。

其次是金属材料的晶粒大小。

晶粒是金属中具有相同晶体结构的晶胞的集合体。

金属材料的晶粒大小对其性能有着重要影响。

晶粒越小,材料的强度和硬度越高,延展性和塑性则较差;晶粒越大,材料的延展性和塑性越好,但强度和硬度相对较低。

晶粒大小的控制通常通过热处理、变形加工和再结晶等方法实现。

金属材料的结构还与晶界有关。

晶界是相邻两个晶粒之间的界面。

晶界具有比晶粒内部更高的活动性,容易成为材料中的非晶区域、孔隙和裂纹的起点。

晶粒内部原子排列有序,而晶界则是原子排列的不规则区域,原子间的距离不够紧密,因此晶界对材料的力学性能和耐腐蚀性能等有着重要影响。

晶界的稳定性和结构特点常通过电子显微镜和X射线衍射等技术进行研究。

最后是金属材料中的位错。

位错是指晶体中原子排列的缺陷或错位。

位错可以增加金属材料的塑性和韧性,使其具有较好的变形能力。

在金属中,位错的形成和移动是塑性变形的主要机制。

位错的种类包括直线位错、螺旋位错和平面位错等,其特点和形成机制各不相同。

位错的存在对金属材料的断裂和疲劳性能有重要影响。

综上所述,金属材料的结构与组织对其性能有着重要影响。

第一章材料的性能第一节材料的机械性能一、强度、塑性及其测定1、强度是指在静载荷作用下,材料抵抗变形和断裂的才能。

材料的强度越大,材料所能承受的外力就越大。

常见的强度指标有屈服强度和抗拉强度,它们是重要的力学性能指标,是设计,选材和评定材料的重要性能指标之一。

2、塑性是指材料在外力作用下产生塑性变形而不断裂的才能。

塑性指标用伸长率δ和断面收缩率ф表示。

二、硬度及其测定硬度是衡量材料软硬程度的指标。

目前,消费中测量硬度常用的方法是压入法,并根据压入的程度来测定硬度值。

此时硬度可定义为材料抵抗外表局部塑性变形的才能。

因此硬度是一个综合的物理量,它与强度指标和塑性指标均有一定的关系。

硬度试验简单易行,有可直接在零件上试验而不破坏零件。

此外,材料的硬度值又与其他的力学性能及工艺能有亲密联络。

三、疲劳机械零件在交变载荷作用下发生的断裂的现象称为疲劳。

疲劳强度是指被测材料抵抗交变载荷的才能。

四、冲击韧性及其测定材料在冲击载荷作用下抵抗破坏的才能被称为冲击韧性。

为评定材料的性能,需在规定条件下进展一次冲击试验。

其中应用最普遍的是一次冲击弯曲试验,或称一次摆锤冲击试验。

五、断裂韧性材料抵抗裂纹失稳扩展断裂的才能称为断裂韧性。

它是材料本身的特性。

六、磨损由于相对摩擦,摩擦外表逐渐有微小颗粒别离出来形成磨屑,使接触外表不断发生尺寸变化与重量损失,称为磨损。

引起磨损的原因既有力学作用,也有物理、化学作用,因此磨损使一个复杂的过程。

按磨损的机理和条件的不同,通常将磨损分为粘着磨损、磨料磨损、接触疲劳磨损和腐蚀磨损四大根本类型。

第二节材料的物理化学性能1、物理性能:材料的物理性能主要是密度、熔点、热膨胀性、导电性和导热性。

不同用途的机械零件对物理性能的要求也各不一样。

2、化学性能:材料的化学性能主要是指它们在室温或高温时抵抗各种介质的化学侵蚀才能。

第三节材料的工艺性能一、铸造性能:铸造性能主要是指液态金属的流动性和凝固过程中的收缩和偏析的倾向。

第二章纯金属与合金的基本知识第一节纯金属与合金的晶体结构一、金属的性能取决于化学成分和组织结构:1、态度确定性格——组织确定性能。

2、不同的材料组织不同,性能不同。

3、同种材料,采用不同的加工工艺、热处理改变组织了组织,进而改变了性能。

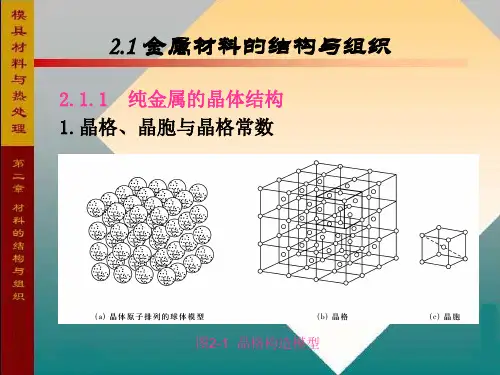

二、纯金属(理想金属)的晶体结构物质是由原子组成,根据原子在空间中的排列的特征不同,固体物质可分为晶体和非晶体。

1、晶体:原子作有序排列;有固定的熔点;各向异性非晶体:原子作无序排列;没有固定的熔点;各向同性。

所有金属和合金都是晶体2、晶格:把原子看成刚性小球,再将钢球视为一个点,用线条连接起来,形成空间格架。

原子排列形成的空间格子。

3、晶胞:原子的排列具有周期性变化特点,为了方便,选取一个能够完全反应晶格特征的最小的几个单元。

组成晶格最基本单元。

(实际上,整个晶格就是有许多大小、形状、位向相同的晶胞在空间重复排列而成的)4、晶格常数:为了描述晶胞的结构,选取晶胞角上一个节点,作坐标原点,三条棱边作为X、Y、乙棱边的长度a、b、c,夹角a、B、Y。

单位1A=1X 10-1°=0.1 nm5、金属中常见的晶格类型:原子的排列方式不同,晶格类型也不同。

①体心立方晶格:立方体,中心一个原子,八个角上各有一个原子。

晶格常数a=b=c,棱边夹角a = B = Y =90°。

典型金属:Cr、Mo W V、a -Fe。

②面心立方晶格:立方体,每一个面的中心和八个角各有一个原子。

晶格常数a=b=c,棱边夹角a *二丫=90°。

典型金属:Cu Ni、Ag、Au 。

③密排六方晶格:六方柱体,六个呈长方形的侧面和两个呈六边形的底面组成。

十二个节点、上下底面中心各一个原子,晶胞中间还有三个原子。

晶格常数a=b^ c,棱边夹角a =B =90°, 丫=120°。

典型金属:Mg Be Zn、a -Ti、[3 -Cr。

原子排列不同,晶格类型不同,组织不同。