组织行为学第二章MPA教材

- 格式:pptx

- 大小:2.00 MB

- 文档页数:40

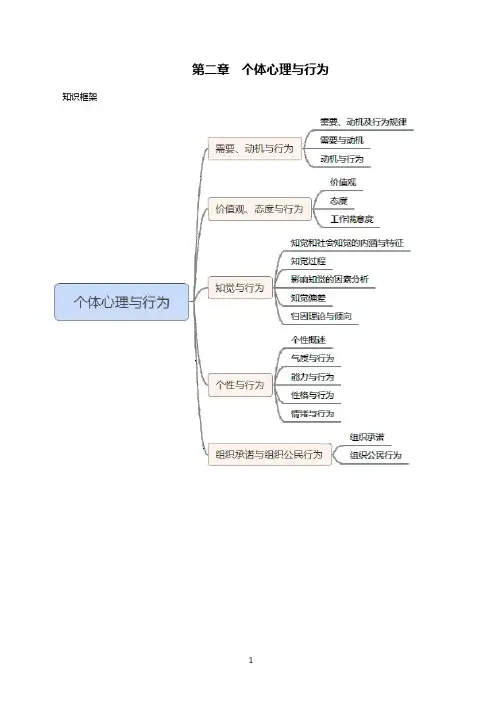

知识框架第一节需要、动机与行为一、需要、动机及行为规律行为发生的基本模式人的行为是由动机决定的,动机又是由需要支配的。

行为的产生是为了满足某种需要,也就是为了达到一定的目标。

目标是一种外在的对象,是行为的诱因。

目标并不是采取一次性行动就能够实现的,需要采取一系列的行动。

行为科学家把为实现目标而采取的行为划分为两种:目标导向行为和目标行为。

(1)目标导向行为是寻找目标的过程;且过程不能太长,目标定的不能太低;(2)目标行为时直接满足目标实现需要的行为;个体行为规律的循环过程只有了解人的需要,才能预测人的动机与行为。

二、需要与动机1.需要需要是人对事物的欲望和要求。

需要具有以下特点:(1)指向性(2)多样性(3)层次性(4)潜在性(5)可变性(6)社会制约性2.动机(1)动机的定义动机指激励人们去行动,以达到一定目标的内在动因。

(2)需要与动机的关系需要和动机既相似,又有严格的区分。

①需要是人的积极性的基础和根源所在,动机则是推动人类进行活动的直接原因。

②当一个人的需要具有某种特定目标时,这种需要才会转化为动机。

③动机是需要的基础上产生的,但是需要并不必然会导致动机的产生。

需要转化为动机必须具备两方面条件:①需要对象的确定;②需要达到一定程度,当需要的强度在某种水平上时,才能变成动机并引发行为。

三、动机与行为1.动机的三种机能动机具有原始性、内隐性及实践活动性的特征,因此具有三种机能:(1)始发机能:动机是个体行为发生的直接动因;(2)选择机能:动机能指导人们作出相应选择,使得行为朝着既定方向、预期目标前进;(3)强化机能:行为结果的好坏,会驱使动机重复出现或不再出现;2.动机与行为的关系一般来说,动机是行为发生的直接内动力,行为是动机的外在表现。

(1)动机和行为的复杂关系具体表现在:第一,同一动机可以引发多种不同的行为;第二,同一行为可以源于不同的动机;第三,一种行为可能由多种动机所引发;第四,合理的动机可能会引起不合理的甚至错误的行为;第五,错误的动机有时会被外表积极的行为所掩饰。

《组织⾏为学》第⼆章讲义第⼆章个体⾏为教学⽬的与要求:通过本章学习,了解个体⾏为规律,从需要与动机、⽓质、情绪、态度、价值观等⽅⾯掌握个体差异及管理,了解五种性格特征。

教学重点与难点:重点:1.个体⾏为规律2.个体差异及管理难点:1.个体⾏为的⼏种解释2.有关情绪的理论教学⽅法与⼿段:讲授多媒体展⽰学时安排:4学时教学内容:⼀、⾸先利⽤案例引⼊认识研究组织成员个体⾏为的重要性。

案例:⽤⼈的艺术某家电⼦计算机集团公司,⼏年前,通过公开招聘,招收了两名刚刚从计算机专业毕业的⼤学⽣张某和李某,⼈事经理决定让他们从事计算机的推销⼯作。

从⼯作申报表和⾯试等⼈事资料看,张某和李某虽然都想从事这项推销⼯作,但他们之间明显地表现出个体差异来。

张某很显然是外倾性格,热情、开朗、善交际、积极主动;⽽李某则表现出内倾性格,爱思考,不愿与⼈说话,喜欢独处。

⼀年后,张某看起来很快适应了销售⼯作,得⼼应⼿,成绩出⾊,⼯作局⾯已经打开,不久将提升为部门经理。

李某虽然也能完成交给的任务,但缺乏主动性和积极性。

此后不久,李某就找⼈事经理谈话,说他不想⼲了,准备辞职。

⼈事经理让他说出理由,李某也说不出个原因来,其中有⼀点,⼈事经理已经悟出来,那就是李某对销售⼯作已经不感兴趣了。

私下⾥,⼈事经理了解到,李某有很强的钻研精神,很善于搞些发明创造。

据说,他在中学时代,还获得过少年科技发明奖,这种创造意识他⼀直保持着。

这样,⼈事经理与总经理商谈之后,把李某单独请到家⾥,吃完饭后与他谈了⼀次,最后决定调李某到研究开发部。

在李某调动到调研开发部的那年年底,他的两项发明已为公司创收了⼗⼏万元。

由案例引发的同学们的思考:1、为什么张某能适应销售性⼯作,⽽李某则不能适应?这如何解释?2、假如你是管理者,你如何解决李某辞职的问题?3、从这个案例中,你能得到什么启⽰?4、你如何评价该公司的⼈事经理?⼆、简单介绍⼀下个体⾏为主要包括哪些内容个体的⾏为存在着共性与特殊性两个⽅⾯。

第一章概论关键人物和事件1.弗雷德里克•泰勒他在的主要著作《科学管原理》中提出了科学管理理论。

主要内容:进行动作研究,确定操作规程和动作规范,确定劳动时间定额,完善科学的操作方法,以提高效率。

2.亨利•法约尔他的贡献主要体现在组织管理方面,后来成为管理过程学派的理论基础。

他提出了管理的五大职能包括计划、组织、命令、协调和控制,在实践基础上总结出了14条管理原则。

3.马克斯.韦伯著有《社会和经济组织理论》一书,也正是因为该书奠定了其在管理思想领域不可动摇的地位,被称为“组织管理之父”。

思想精要:一个组织只有遵从规章,摆脱个人主义影响,才能长期生存。

4.霍桑实验最初的意图是用照明强弱和产量关系来测定工作条件与劳动的关系。

试验结果,产量不仅不随照明减弱而降低,反而增加随后又进行了三次试验。

美国《管理百科全书》撰写霍桑实验的条目中,对该实验作了下的总结:(1)揭示了工人不是简单的经济人,不能单靠工资来调动积极(2)认识了个人态度对决定行为的重要性。

(3)论述了管理人员如何发挥作用对于士气和生产率的重要性(4)论述了完成组织目标和工人对小组或团体满意感的重要性(5)论证了工作团体中非正式组织对完成目标的影响。

三、组织行为学学科体系在多个学科的贡献发展起来的组织行为的学科体系通常包括三个层面,即个体的行为、群体和人际的行为、组织的行为。

个体:1.个体差异(特质、能力、人格)2.个体行为的基础(知觉、归因、情绪、态度)3.个体行为与组织的匹配(学习、工作满意度、组织承诺、组织公民行为、心理契约)4.激发个体行为的内外部因素(动机与激励)群体:1.群体行为特性2.群体行为的基础(群体的结构、规模、规范、凝聚力等)3.群体行为过程4.群体决策行为5.团队行为与团队管理6.领导行为7.人际沟通行为8.冲突行为组织:1.组织理论与组织设计 2.组织文化3.组织变革与组织发展4.跨文化下的组织行为5.组织学习6.网络组织四、组织行为学研究方法1.组织行为学研究的4个前提假设 行为的可预测性学者们通过对自己行为和别人的行为进行观察,认为人的行为不是变化无常的,而是有一定的可以观察的规律性。