第3章 知识与知识表示

- 格式:pdf

- 大小:201.75 KB

- 文档页数:71

七年级上册数学第三章知识点一、代数式1、代数式:用基本运算符号把数和字母连接而成的式子叫做代数式,如n,-1,2n+500,abc。

单独的一个数或一个字母也是代数式。

2、单项式:表示数与字母的乘积的代数式叫单项式。

单独的一个数或一个字母也是代数式。

3、单项式的系数:单项式中的数字因数。

4、单项式的次数:一个单项式中,所有字母的指数和。

5、多项式:几个单项式的和叫做多项式。

每个单项式叫做多项式的项,不含字母的项叫做常数项。

多项式里次数最高项的次数,叫做这个多项式的次数。

常数项的次数为0。

6、整式:单项式和多项式统称为整式。

注意:分母上含有字母的不是整式。

7、代数式书写规范:(1)数与字母、字母与字母中的乘号可以省略不写或用“·”表示,并把数字放到字母前;(2)出现除式时,用分数表示;(3)带分数与字母相乘时,带分数要化成假分数;(4)若运算结果为加减的式子,当后面有单位时,要用括号把整个式子括起来。

二、合并同类项1、同类项:所含字母相同,并且相同字母的指数也相同的项叫做同类项。

2、合并同类项的法则:同类项的系数相加,所得的结果作为系数,字母和字母的指数不变。

3、合并同类项的步骤:(1)准确的找出同类项;(2)运用加法交换律,把同类项交换位置后结合在一起;(3)利用法则,把同类项的系数相加,字母和字母的指数不变;(4)写出合并后的结果。

三、去括号的法则1、括号前面是“+”号,把括号和它前面的“+”号去掉,括号里各项的符号都不变;2、括号前面是“—”号,把括号和它前面的“—”号去掉,括号里各项的符号都要改变。

四、整式的加减1、整式的加减:进行整式的加减运算时,如果有括号先去括号,再合并同类项。

2、整式加减的步骤:(1)列出代数式;(2)去括号;(3)合并同类项。

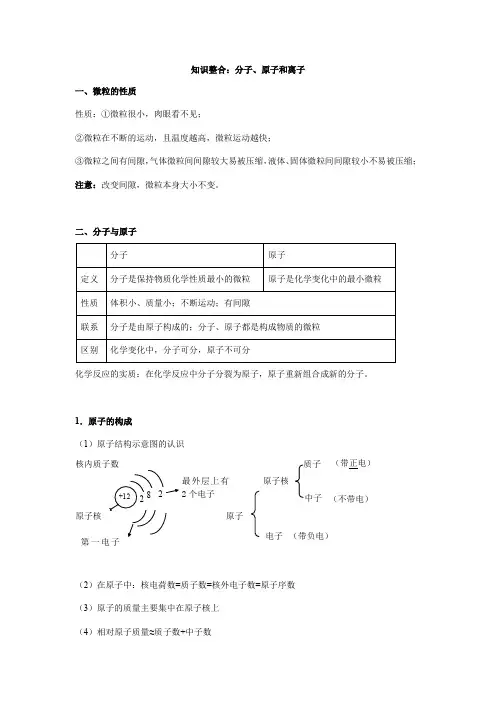

知识整合:分子、原子和离子一、微粒的性质性质:①微粒很小,肉眼看不见;②微粒在不断的运动,且温度越高,微粒运动越快;③微粒之间有间隙,气体微粒间间隙较大易被压缩,液体、固体微粒间间隙较小不易被压缩; 注意:改变间隙,微粒本身大小不变。

二、分子与原子 分子 原子 定义分子是保持物质化学性质最小的微粒 原子是化学变化中的最小微粒性质体积小、质量小;不断运动;有间隙 联系分子是由原子构成的;分子、原子都是构成物质的微粒 区别 化学变化中,分子可分,原子不可分 化学反应的实质:在化学反应中分子分裂为原子,原子重新组合成新的分子。

1.原子的构成(1)原子结构示意图的认识(2)在原子中:核电荷数=质子数=核外电子数=原子序数(3)原子的质量主要集中在原子核上(4)相对原子质量≈质子数+中子数 +12 2 82 原子核核内质子数 第一电子最外层上有2个电子 (带正电) (不带电) (带负电) 原子 原子核 电子 质子 中子(5)三决定决定元素种类:质子数(核电荷数)决定原子的质量:原子核决定元素化学性质:最外层电子数练习:辨析下列说法是否正确。

由同种分子构成的一定是纯净物(√)纯净物一定由同种分子构成(×)还有原子由同种原子构成的一定是纯净物(×)金刚石和石墨混合是混合物2.离子:带电的原子或原子团(1)表示方法及意义:如Fe3+:一个铁离子带3个单位正电荷(2)离子结构示意图的认识注意:与原子示意图的区别:质子数=电子数,则为原子结构示意图原子数≠电子数,则为离子结构示意图质子数>电子数:则为阳离子,如Al3+质子数<电子数:则为阴离子,如O2--注意:同种元素的原子与离子比较:①质子数相等②电子数及最外层电子数不同,③电子层数可能相同(3)离子与原子的区别与联系常见离子:H+(氢离子) K+(钾离子) Na+(钠离子) Ag+(银离子) NH4+(铵根离子)Mg2+(镁离子) Ca2+(钙离子) Cu2+(铜离子) Zn2+(锌离子) Ba2+(钡离子) Fe2+(亚铁离子) Fe3+(铁离子) Al3+(铝离子)F-(氟离子) Cl-(氯离子) NO3-(硝酸根离子)OH-(氢氧根离子)O2-(氧离子) S2-(硫离子) CO32-(碳酸根离子) SO42-(硫酸根离子)3.相对原质量和相对分子质量的计算。

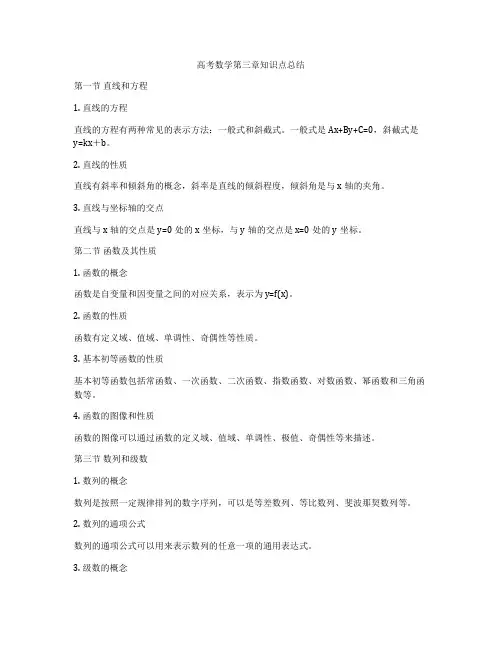

高考数学第三章知识点总结第一节直线和方程1. 直线的方程直线的方程有两种常见的表示方法:一般式和斜截式。

一般式是Ax+By+C=0,斜截式是y=kx+b。

2. 直线的性质直线有斜率和倾斜角的概念,斜率是直线的倾斜程度,倾斜角是与x轴的夹角。

3. 直线与坐标轴的交点直线与x轴的交点是y=0处的x坐标,与y轴的交点是x=0处的y坐标。

第二节函数及其性质1. 函数的概念函数是自变量和因变量之间的对应关系,表示为y=f(x)。

2. 函数的性质函数有定义域、值域、单调性、奇偶性等性质。

3. 基本初等函数的性质基本初等函数包括常函数、一次函数、二次函数、指数函数、对数函数、幂函数和三角函数等。

4. 函数的图像和性质函数的图像可以通过函数的定义域、值域、单调性、极值、奇偶性等来描述。

第三节数列和级数1. 数列的概念数列是按照一定规律排列的数字序列,可以是等差数列、等比数列、斐波那契数列等。

2. 数列的通项公式数列的通项公式可以用来表示数列的任意一项的通用表达式。

3. 级数的概念级数是数列的和的概念,可以是等差级数、等比级数等。

4. 级数的性质级数有收敛和发散的性质,可以通过极限的概念来分析级数的和是否存在。

第四节不等式与不等式组1. 不等式的性质不等式有加法、减法、乘法、除法以及取对数、指数等运算的性质。

2. 一元一次不等式一元一次不等式可以用图像法或者代数法来解决。

3. 一元二次不等式一元二次不等式可以通过解二次方程的方法来求解。

4. 不等式组不等式组是由多个不等式组成的方程组,可以用图像法、代数法来解决。

结尾总结高考数学第三章主要涉及直线和方程、函数及其性质、数列和级数、不等式与不等式组等知识点。

这些知识点在解决各种数学问题时起着至关重要的作用,掌握这些知识对于高考数学的学习至关重要。

希望同学们能够通过系统的学习和练习,掌握这些知识,为高考取得优异成绩打下坚实的基础。

高中物理必修一第三章相互作用知识点总结高中物理必修一第三章相互作用知识点总结高中物理必修一第三章相互作用知识点总结一、重力,基本相互作用1、力和力的图示2、力能改变物体运动状态3、力能力物体发生形变4、力是物体与物体之间的相互作用(1)、施力物体(2)受力物体(3)力产生一对力5、力的三要素:大小,方向,作用点6、重力:由于地球吸引而受金星的力大小G=mg方向:竖直向下重心:重力的作用点均匀分布、形状规则物体:几何对称中心质量分布不均匀,由质量分布决定重心质量分部均匀,由形状决定重心7、四种基本作用(1)万有引力(2)电磁相互作用(3)强相互作用(4)弱相互作用二、弹力1、性质:接触力2、弹性形变:当外力撤去其后后粒子恢复原来的形状3、弹力产生条件(1)挤压(2)发生弹性形变4、方向:与形变方向相反5、常见弹力(1)双重压力垂直于接触面,指向被压物体(2)支持力垂直于接触面,指向被支持物体(3)拉力:沿绳子收缩方向(4)弹簧弹力方向:可短可长沿一般来讲弹簧方向与形变方向相反6、弹力大小计算(胡克定律)F=kxk劲度系数N/mx伸长量三、摩擦力产生条件:1、两个物体接触且零碎2、有相对运动或相对运动趋势静摩擦力产生条件:1、接触面粗糙2、相对运动趋势静摩擦力方向:沿着接触面与运动市场趋势方向相反大小:0≤f≤Fmax滑动摩擦力产生条件:1、接触面粗糙2、有相对滑动大小:f=μNN相互接触时构成的弹力N可能等于Gμ动摩擦因系数没单位四、力的合成与分解方法:等效替代力的合成:求与两个力或多个力效果相同的一个十多个力求合力方法:平行四边形定则(合力是以两分力为邻边的平行四边形对角线,对角线半径即合力的大小,方向即合力的方向)合力与分力的关系1、合力可以比分刺足,也可以比分力小2、夹角θ一定,θ为锐角,两分力增大,合力就增大3、当两个分力大小多少,夹角增大,合力就增大,夹角增大,合力就减小(0<θ<π)4、合力最大值F=F1+F2最小值F=|F1-F2|力的分解:已知合力,求替代F的两个力原则:分力与合力遵循平行四边形斯维恰河余因子本质:力的合成的逆运算找分力的方法:1、确定合力的作用效果2、形变效果3、由分力,联动用平行四边形定则连接4、作图或计算(计算方法:余弦定理)五、受力分析步骤和方法1.步骤(1)研究对象:受力物体(2)隔离开受力物体(3)顺序:①场力(重力,电磁力)②弹力:绳子拉力沿绳子方向轻弹簧显然压缩或伸长与形变方向恰恰相反轻杆可能沿杆,也可能不沿杆面与面优先垂直于面的③摩擦力静摩擦力方向1.求2.假设滑动摩擦力方向与相对方向相反或与相对速度相反④其它力(题中已知力)(4)检验若有施力物体六、摩擦力分析万萨县分析1、条件①接触且粗糙②相对运动趋势2、大小0≤f≤Fmax3、方法:①假设法②平衡法滑动摩擦力分析1、接触时粗糙2、相对滑动七、补充结论1.斜面倾角θ动摩擦因系数μ=tanθ物体在斜面上匀速下滑μ>tanθ物体保持静止μ<tanθ物体在横向上加速下滑2.三力合力最小值若构成一个三角形则合力为0若不能则F=Fmax-(F1+F2)四力最大值三个力相加回顾高中物理必修一知识点总结:第三章相互作用在我们生活的世界有形形色色的物体,他们之间不是软弱存在的,各种星体之间都存在着各式各样中子星的相互作用。

高一上数学第3章知识点一、集合及其表示方法

集合的概念

集合的元素及基本运算

集合的表示和分类

二、集合的性质和运算

集合的相等和包含关系

集合的并、交、差运算

De Morgan定律

三、集合的扩展

空集、全集

子集和幂集

基数和集合的运算法则

四、集合的应用

集合的应用于概率论、逻辑学等领域集合的应用于问题求解和决策分析

五、集合的表示和解读

集合的列表法、描述法和图形法Venn图的绘制和解读

符号法表示集合运算

六、集合的分类和特殊集合

空集、单集、有限集和无限集

可数集、不可数集

等价关系与等价类的概念

七、集合的应用于数的整除性质

最大公因数和最小公倍数

整除性质的应用于带余除法和约分

八、集合的应用于几何中的关系

点、线、面的关系

角的特殊关系和性质

集合的应用于证明几何中的问题

九、集合的应用于函数关系

函数的概念和表示方法

函数的分类和性质

集合的应用于函数的求解和图像的绘制

十、集合的应用于方程和不等式

方程和不等式的解集

集合的运算与方程不等式的关系

集合的应用于方程和不等式的应用题

十一、集合的应用于统计和概率

样本空间和随机事件的集合表示

概率的集合表示和计算方法

集合的应用于统计和概率的实际问题

以上就是高一上数学第3章知识点的内容要点,希望对你有帮助。

在学习该章节时,请注意掌握各个知识点的概念、性质和运算方法,并能够将其应用到实际问题和其他数学领域中。

祝你学习进步!。

物理必修一第三章知识点总结第三章:运动的描述在物理学中,运动是一个重要的概念,它研究了物体在空间中的位置、速度和加速度等运动状态。

了解运动的描述对我们认识物理世界以及解决实际问题具有重要意义。

一、质点的运动描述质点是一个理想化的物理模型,它指的是物体的质量集中在一个点上,没有大小和形状。

在质点的运动中,我们通常用位置、速度和加速度等物理量来描述。

1.位置的描述位置是指物体所在的空间位置。

在物理学中,我们通常以参考物为依据来描述物体的位置。

常见的参考物有地面、坐标轴、天花板等。

我们可以通过坐标系来描述物体的位置,其中横坐标表示物体在直线上的位置,纵坐标表示物体在竖直方向上的位置。

2.速度的描述速度是指物体单位时间内所位移的大小和方向。

在数学上,速度可以用速度矢量来表示,它的方向与物体运动的方向相同。

速度矢量的大小则等于物体的位移与时间的比值。

3.加速度的描述加速度是指物体单位时间内速度改变的大小和方向。

加速度可以是正值,也可以是负值,它反映了速度的增加或减小。

加速度矢量的大小等于速度变化量与时间的比值。

二、匀速直线运动的描述匀速直线运动是指质点在直线上以相等的速度运动的情况。

在描述匀速直线运动时,我们用质点的位置、速度和加速度等物理量来表述。

1.位移、速度和加速度的关系在匀速直线运动中,质点的位移等于速度乘以时间。

如果质点的速度恒定不变,那么位移与时间的关系可以表示为位移等于速度乘以时间。

2.速度和时间的关系在匀速直线运动中,由于速度保持不变,所以速度与时间的关系是恒定的。

3.加速度的特点在匀速直线运动中,由于速度不变,所以加速度为零。

质点的加速度为零意味着质点在匀速运动状态下。

三、变速直线运动的描述变速直线运动是指质点在直线上速度不断改变的运动。

在描述变速直线运动时,我们需要引入从静止到运动以及改变速度方向的情况。

1.加速度和速度的关系在变速直线运动中,质点的加速度为速度变化量与时间的比值。

如果加速度恒定不变,那么速度与时间的关系可以表示为速度等于加速度乘以时间。

第三章:相互作用一、力1.概念:力是物体间的相互作用力是物体对物体的作用,不能离开施力物体和受力物体而独立存在。

有力就一定有“施力”和“受力”两个物体,互为,二者缺一不可。

2.性质:①物质性:力不能脱离物体而独立存在,施力物体与受力物体同时存在②相互性:力的作用是相互的,力总是成对出现③同时性④瞬时性⑤矢量性:(合成和分解)遵循平行四边行定(不在于方向例I,Φ)⑥独立性:每个力各自独立地产生效果,好像其它力不存在一样。

用牛顿第二定律表示时,则有合力产生的加速度等于几个分力产生的加速度的矢量和。

(积累引起一些变化)⑦积累性:时间积累I=ΔP 空间积累W=ΔEK3.力的作用效果:①形变②改变运动状态(产生加速度)4.力的三要素:大小、方向、作用点(描述单位图示示意图)测量:测力计单位:N注:同一题中选同一标度5. 力的分类:(注:效果不同的力,性质可能相同;性质不同的力,效果可能相同)①按性质分:重力(万有引力)、弹力、摩擦力、电场力、磁场力、分子力、核力……②按效果分:拉力、压力、支持力、动力、阻力、向心力、回复力、推力、浮力……③按作用方式分:场力(非接触力)、接触力。

④研究对象分:内力外力(方法:整体、隔离)注:按现代物理学理论,物体间的相互作用分四类:长程相互作用有引力相互作用、电磁相互作用;短程相互作用有强相互作用(距离增大强相互作用急剧减小作用范围只有约10-15m,超出就不存在了,存在于相邻的核子之间)和弱相互作用(强度只有强相互作用的10-12倍)。

宏观物体间只存在前两种相互作用。

宏观物体间只存在前两种相互作用。

二重力1、产生:由于地球的吸引而产生的(严格的说不等于地球的吸引力)说明:①地球表面附近的物体都受到重力的作用.②重力的施力物体就是地球.注意:重力是万有引力的一个分力,另一个分力提供物体随地球自转所需的向心力,在两极处重力等于万有引力。

由于重力远大于向心力,一般情况下近似认为重力等于万有引力。