第二章定性分析概论

第一节定性分析的任务和分析方法

一、定义

定性分析的任务是鉴定物质中所含有的组分。

组分:元素或离子(无机物)——无机定性分析

元素、官能团或化合物(有机物)——有机定性分析

我们现在学的是无机定性分析,它是无机化学的后继课程,同无机化学有紧密的联系。

二、本学期的学习目的

通过本学期定性分析的学习,我们可以达到以下几个方面的目的:

(1)可以对常见离子及有关化合物的性质、反应条件以及它们彼此的分离和鉴定等有更深刻的理解;

(2)定性分析是理论与实际结合得很紧密的课程,学生通过己知物与未知物的分析,可进一步提高运用理论知识解决实际问题的能力;

(3)定性分析的半微量操作技术有助于培养我们的细致认真的态度,提高实验操作的技能技巧,为将来进行定量分析及其他精密实验作好准备;

(4)定性分析的实验方法本身有很大的实用价值,是化学实验工作者所不可缺少的知识和技能。

三、分析方法

定性分析方法的分类同分析化学总的分类方法一致……

定性分析方法可采用化学分析和仪器分析法进行。

化学分析法的依据是物质间的化学反应。按反应体系的特征来分,常用有干法和湿法。

1)干法

干法是指固体样品和固体试剂在常温下进行反应的方法。如:粉沫研磨法、焰色反应和熔珠反应等。

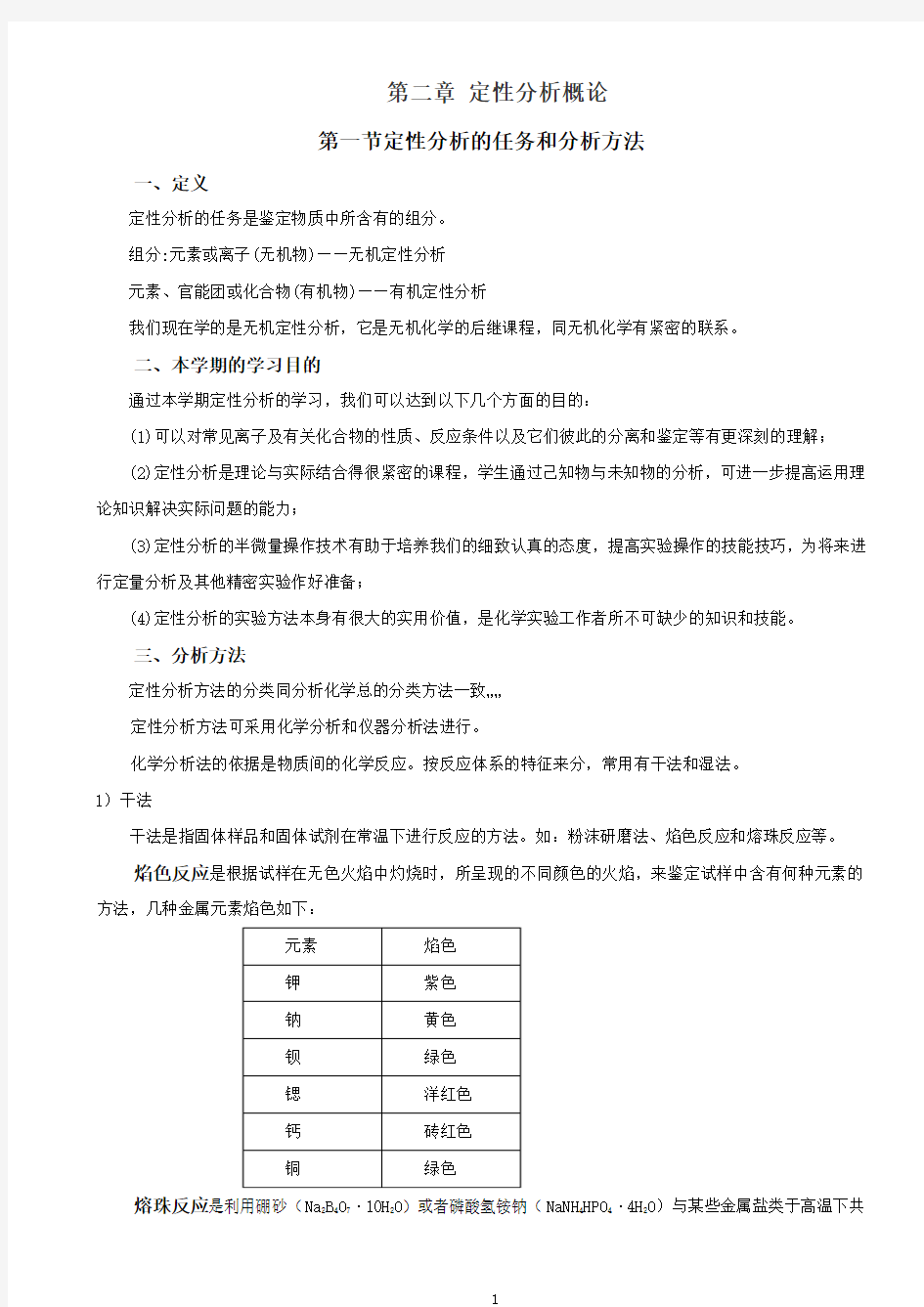

焰色反应是根据试样在无色火焰中灼烧时,所呈现的不同颜色的火焰,来鉴定试样中含有何种元素的方法,几种金属元素焰色如下:

熔珠反应是利用硼砂(Na2B4O7·10H2O)或者磷酸氢铵钠(NaNH4HPO4·4H2O)与某些金属盐类于高温下共

同熔融,反应生成熔珠,由熔珠的颜色确定金属盐类成分的方法。如:钴的化合物与硼砂共熔反应生成蓝色熔珠偏硼酸钴:Co(BO2)2;铬的化合物与磷酸氢铵钠共熔生成深绿色的熔珠磷酸铬:CrPO4。

特点:干法分析只需少量的简单仪器和试剂,操作简便,在野外矿物鉴定上被广泛应用,但这种方法不够完善,鉴定元素种类少,一般只能起辅助作用。

我们所要学习的主要是湿法。

2)湿法

在水溶液中进行反应的方法称湿法。首先须将样品用水,酸等溶剂或碱熔法处理成水溶液供鉴定用,湿法反应是利用化学反应的外部特征来进行离子鉴定的。

常量法定性分析所用的试样量为0.1-1g(或10-3Oml),所用的仪器是普通的试管、烧杯、漏斗等,沉淀与溶液的分离使用过滤的方法。这种方法的操作技术比较简便,易于掌握,但是,由于操作费时,药品消耗量大,从四十年代开始已被逐步淘汰。微量法所用的试样且为常量法的百分之一,即固体数毫克,溶液数滴。这样少的试样,必须使用小巧而特殊的器皿。所用的手段包括显微结晶分析和点滴分析等等,操作技术较难掌握,不适于初学者。半微量法介子上述二者之间,试样量为常量法的1/10-1/20,即固体试样几十毫克,液体试样1-3ml,沉淀与溶液的分离使用离心机,离子的检出以点滴反应为主。这种方法基本上保留了常量法的优点,又有灵敏、快速、节省试剂等特点,很适合于初学者学习。

我们这学期的定性分析部分所使用的是半微量化学分析法

第二节反应进行的条件

一、定性反应

定性分析中应用的化学反应包括两大类型:

(一)分离或掩蔽反应:

用于分离(沉淀)或掩蔽(沉淀、氧化还原)离子的反应。

要求:反应要迅速、完全并有很好的选择性。

(二)鉴定反应:

根据试样和试剂发生化学反应所显示的明显外部特征,判断有何种离子存在的化学反应。

要求:反应灵敏、迅速,而且具有明显的外部特征,否则我们就无从鉴定某离子是否存在。这些外部特征通常是,(P.8)

(1)沉淀的生成或溶解(特别是有色沉淀的生成)

例如,在Cl-的试液中,加入AgNO3,试剂即有白色沉淀生成,在沉淀上加氨水后,沉淀即溶解,

Cl-+Ag+=AgCl↓(白色)

AgCl↓+2NH3=Ag(NH3)2++Cl-

利用上述反应,鉴定Cl-的存在。

(2)溶液颜色的改变

例如,在有Fe3+存在的试液中,加入NH3SCN试剂后溶液即呈血红色,可判断有Fe3+存在。

Fe3++6SCN-=Fe(SCN)63-(血红色)

(3)气体的排出

根据反应中产生的气体的颜色、臭味或产生的气体与一定试剂的反应,以检出某种离子。例如,将稀酸加入到含有S2-的试液中,则排出有腐卵臭的H2S气体,可由其臭味,辨别S2-的存在,

S2-+2H+=H2S↑

如果产生的H2S气体很少,不能由臭味辨别,则可使气体与Pb(Ac)2,试纸作用,如试纸变黑,则说明有S2-存在,

Pb(Ac)2+H2S=PbS↓+2HAc

(4)特殊气味的产生

例如,Ac-能与C2H5OH(浓H2SO4的存在下)作用生成醋酸乙酯,借其特殊的香蕉气味,可以检出Ac-的存在:2CH3COONa+H2SO4=Na2SO4,+2CH3COOH

CH3COOH+C2H5OH=CH3COOOC2H5OH(醋酸乙酯)+H20

而其中用得最多的是(1)和(2)两种方法。

定性反应同一切化学反应一样,只有在一定条件下才能按预定的方向进行。初学者往往不注意反应的条件,而只是机械地按照分析步骤去做,因而常常使得分离不彻底,鉴定不明确,得不出正确的结论。如果头脑中有一个关于反应条件的明确概念,那么,在执行分析步骤时不至于"照方配药",在失败时能够参照反应条件去找原因。反应进行条件控制得好坏是分离反应和鉴定反应结果正确与否的关键。

二、反应进行的条件

反应要求的条件可能有很多,其中主要的是以下几项:概括为“三度二剂一物”(即溶液的酸度、鉴定离子的浓度、溶液的温度、催化剂、溶剂和共存物)。

(一)溶液的酸度

许多分离反应和鉴定反应都要求在一定酸度下进行。在反应中,酸碱的存在可能影响待检离子的存在形式;影响试剂的稳定性;影响反应的速度或方向,也可能使反应产物的存在形式受到影响。

例如以K2CrO4鉴定Pb2+时,要求在中性或弱酸性时生成沉淀,酸性过强会生成HCrO4-或Cr2O72-,碱性强会生成Pb(OH)2↓或PbO22-(偏铅酸盐),因此要加入HAc-NaAc缓冲溶液来保持这个酸度。

一般来说,凡溶于酸的沉淀不能从酸性溶液中析出,溶于碱的沉淀也不能从碱性溶液中析出。如果生成物既溶于酸又溶于碱,则该反应只能在中性溶液中进行。

适宜的酸度条件可以通过加入酸碱来调节,必要时还要用缓冲溶液来维持。

(二)反应物的浓度

在溶液中相互反应的离子,只有当其浓度足够大时反应才能发生,观察到明显的现象。实际鉴定时,往

往要求被测离子的浓度比理论值要大若干倍。

以沉淀反应为例,从理论上讲,溶液中生成沉淀的离子浓度,其乘积应大于溶度积,否则沉淀将不会发生。但在实际的鉴定反应中,被测离子的浓度往往还要比理论上计算的浓度大若干倍,反应才能得出肯定的结果。例如,以HCl鉴定Ag+的反应,在HCl的浓度足够大时,Ag+的浓度应不低于lOppm(百万分之一、1/106、μg/ml),如低于该浓度,则沉淀将不会以可以感知的程度产生或根本不产生。

(三)溶液的温度

溶液的温度对某些沉淀的溶解度,以及对某些反应进行的速度都有较大的影响。在10O℃时,PbCl2沉淀在1OOg水中可溶解3.34g,是室温下溶解度(20℃时,每100g水中可溶解0.99g)的3倍多。根据这一情况,当以沉淀的形式分离它时,应尽量在低温下进行;相反,将它以热水溶解并同其他氯化物沉淀分离时,又应趁热进行。

又如向AsO43-的稀HCl溶液通H2S时,反应进行得很缓慢,迟迟得不到As2S3的沉淀。但如果使反应在加热下进行,速度就要快得多。

在一些鉴定反应中,加热是不可缺少的条件,例如NH3+的鉴定是加强碱并加热,使NH3气排出。不加热时NH3的排出既缓慢又不完全。

(四)溶剂的影响

特殊的溶剂可用于降低溶解度、离解度;增加产物稳定性;萃取分离等。一般的分析反应都是在水溶液中进行的,但有时却会遇到反应产物在水中的溶解度较大或不够稳定等情况。这时,就需要加入可使其溶解度降低或使其稳定性增加的有机溶剂。例如,CaSO4对水的溶解度较大,如以生成CaSO4沉淀的形式分离或鉴定Ca2+时,就需要同时加入乙醇以降低其溶解度。以生成过氧化铬CrO5的方法鉴定Cr3+产时,要在溶液中加入乙醚或戊醇,使CrO5溶解在有机层中,观察其特征的蓝色,否则,CrO5在水溶液中将与水生成极不稳定的蓝色过铬酸H2CrO6往往来不及观察,便迅速分解。

(五)催化剂

一些反应只有在催化剂的存在下才能进行。如:

2Mn2+ + 5S2O82- + 8H2O ?+Ag2MnO4- + 10SO42- + 16H+

溶液颜色由浅肉红色变紫红色。

(六)干扰物质的影响

某一鉴定反应能否成功地鉴定某离子,除上述诸因素外,还应考虑干扰物质是否存在。这主要包括干扰物质与检测试剂有相似反应;破坏试剂;与待检离子反应,破坏反应产物等。

例如以H2SO4鉴定Pb2+时,如果仅仅根据白色沉淀而断定有Pb2+,那就很不可靠,因为Ba2+、Sr2+、Hg22+等也生成类似的白色沉淀。以NH4SCN鉴定Fe3+时,F-不应存在,因为它与Fe3+生成稳定的FeF63-,溶液中Fe3+的浓度大为降低,从而使鉴定反应无效。

以上是反应进行的主要条件。除此之外,进行反应所用的器皿,甚至试剂加入的顺序等等,也都是应当

加以注意的。

第三节反应的灵敏性和选择性

在对同一种离子的鉴定中,往往有不止一种鉴定方法,如:Fe3+鉴定的方法可以用NH4SCN、亚铁氰化钾(黄血盐)(-普鲁氏蓝)。对这些不同的鉴定方法在选用和评判上,通常从两个指标上—灵敏性和选择性--考虑。

一、反应的灵敏性

灵敏性如何是其中很重要的一项。灵敏度顾名思义就是衡量鉴定方法灵敏性的指标,它是用具体的数字来对反应的灵敏性加以表示,一般常用相互联系的两个量“最低浓度”和“检出限量”表示。

1.最低浓度

指在一定条件下,使某鉴定方法能得出肯定结果的该离子的最低浓度。通常用1:G表示。

G:指含有1g被鉴定离子的溶剂的质量。G越大,灵敏度越高。由于溶液很稀,把G看做是溶液的质量、溶剂的体积(ml)或溶液的体积(ml)都没有多大关系。

ρB:单位是μg·mL-1。表示1ml溶液中含被鉴定离子的质量。这与有些书上的ppm、10-6、百万分之一等同。常以ppm为单位。

1ug=10-6g 1ppm=10-6g/ml

ρB越小或G越大,表示溶液越稀,反应越灵敏。

二者的关系是:ρB·G=106

(1g:Gg→1g:Gml→106μg:Gml=ρB)

反应的灵敏度不是从理论上得来的计算值,而是用逐步降低被测离子浓度的方法,由实验得到的。

例如以Na3Co(NO2)6(亚硝酸钴钠)为试剂鉴定K+时,在中性或弱酸性溶液中可以得到黄色沉淀,表示有K+存在:

2K++Na++Co(NO2)63-=K2Na[Co(NO2)6]↓(黄色)

为测定这个反应的灵敏度,每次平行地取多个含K+离子的试液(如lmg·ml-1),并逐级稀释,每次取1滴(0.O5ml)进行鉴定、发现直到K+浓度稀至1:12500(1gK+溶在125000水中)以前,都可得到肯定的结果。但是继续稀释下去,则平行进行的实验中,有的得到肯定结果,有的得到否定结果。我们通常把试验总数的半数能得到肯定结果的浓度定为最低的限度。在上例中便是1:12500,再继续稀释下去,则得到肯定结果的机会就少于半数了。我们说这时的鉴定反应已不可靠。因此,1:12500这个浓度就是该鉴定反应所能达到的浓度极限,称为这个鉴定反应的最低浓度。(参见实验书P.41-42)

换算成ρB=106/G=106/12500=80μg·mL-1

某鉴定反应能否检出某一离子,除与该离子的浓度有关外,还与该离子的绝对质量有关。最低浓度反映不出某鉴定反应所能检出离子的绝对质量的大小,因为鉴定反应中所取离子的绝对质量不仅由其浓度决定,还与每次所取的体积有关。例如取某试液1滴(0.05ml)或l细滴(0.02ml),其中所含离子的绝对质量是不同的。

2.检出限量

指在一定条件下,某方法所能检出某种离子的最小质量,常以μg为单位表示,并记为m。显然,检出限量越小,反应越灵敏。这种灵敏度称为质量灵敏度。

在上述鉴定K+的实例中,我们每次取的试液体积为0.05ml,其中所含K+的绝对质量m为:

1:12500=m:0.05

m=1×0.05/12500=4×10-6g=4μg

这个4μg便是在指定条件下该方法所能鉴定的K+的最小质量,称为此鉴定反应的检出限量。

一般用于定性分析的鉴定反应,最低浓度c不应大于1:1000或1000ppm(相当于1mg/ml),检出限量m不应大于50μg。

3.两种灵敏度间的换算关系

检出限量同最低浓度是相互联系的两个量,如果已知某鉴定反应的最低浓度为l:G,又知每次鉴定时所取的体积为V(ml),则检出限量m(μg)可以按下面的方式式算出:

1:G=m×10-6:V

m=(V×106)/G=ρB·V (1-1) (ρB·G=106)

V=mG/106=m/ρB

4.关系:

通常表示某鉴定反应的灵敏度时,要同时指出最低浓度和检出限量。只用一个量来表示鉴定反应的灵敏度是不全面的。因为被测离子尽管存在足够的量,但溶液太稀时,达不到“最低浓度”,观察不到反应产物;另一方面,试液的浓度虽达到“最低浓度”,如果试液取样量太少,其中的被测离子的含量达不到“检出限量”,同样观察不到反应的外部特征。所以只有同时使用“检出限量”和“最低浓度”两个概念来表示,才能确切地反映出鉴定反应的灵敏程度。

如果这两个数值已经给出,则每次鉴定所取的体积可以按式(1-1)算出,因而不必另行指明。

例l用K2CrO4作试剂鉴定Ag+时,将含Ag+为lmg·ml-1的溶液稀释25倍仍能得出肯定的结果。如再稀释,则反应不可靠。设鉴定时每次取试液0.O5ml。求此反应的最低浓度和检出限量。

解(1)Ag+试液的原始浓度为1:1000,稀择25倍后即达到了最低浓度:

l:G=1:1000×25=1:25000

或ρB =106/25000=4Oμg·ml-1

(2)已知V=0.05ml,G=25000(或ρB =4Oμg·ml-1),分别代人式(1-1),都可求出m:

m=V×106/G=0.05×106/25000=2μg

V=40×0.05=2μg

m=ρ

B

例2已知用NH4SCH鉴定Fe3+的反应的检出限量为0.25μg,最低浓度为5μg·ml-1。现欲进行此反应,每次应取含Fe3+试液多少毫升?

解设每次应取试液的体积为V(ml),根据上式得

V×5=0.25 (m=ρB·V)

V=O.05(ml)

应该明确,反应的灵敏度主要取决于离子的特性和试剂的性质,但也与溶液的酸度、反应物的浓度、溶液的温度、反应的时间、干扰离子及实验方法等因素有关。因此,在定性分析中常采用各种方法来提高鉴定反应的灵敏度。

二、反应的选择性

1.特效反应、特效试剂

定性分析对鉴定反应的要求不仅是灵敏,而且希望能在其它离子共存时不受干扰地鉴定某种离子。这种鉴定试剂只与一种离子发生反应的反应称为特效反应或专属反应,(NH4+、NaOH、湿润的红色石蕊试纸变蓝)。所用的试剂称为特效试剂。如在这里NaOH就是特效试剂。

在鉴定反应中希望能找到特效反应,这样就能在其他离子共存时不受干扰地鉴定某种离子。但是,到目前为止,特效反应不多,而且所谓特效也并非绝对专一,而是相对于一定条件而言的。上述鉴定NH3的反应也只是在一般阳离子中是特效的,离开这个范围,则干扰它的还有CN-、有机胺类和氨基汞盐等等。

2.选择性反应、选择性试剂

事实上,多数试剂不仅能同一种离子发生反应,而且能同若干种离子发生反应,并产生相似的现象。像这类,一种试剂与为数不多的几种离子作用产生相似现象的反应就是选择性反应。与为数不多的离子发生反应的试剂称为选择性试剂。所使用的试剂能与其他离子发生反应数目越少,选择性越高。

3.提高选择性的方法

对于选择性高的反应很容易创造出特效条件,使其在特定条件下,成为特效反应。

创造特效条件的方法主要有以下几个方面。

(1)控制溶液的酸度

这是最常用的方法之一,在实际分析中有许多实例。例如,BaCl2在中性或弱碱性溶液中可同SO42-、SO32-、S2O32-、CO32-、PO43-、SiO32-等多种阴离子生成白色沉淀。但在溶液中加入HNO3使呈酸性后,则只有SO42-可同Ba2+生成白色结晶形BaSO4沉淀。这种沉淀同由SiO32-生成的H2SiO4胶状沉淀,以及由S2O32-析出的硫有明显的区别,因而成为鉴定SO42-的特效方法。

(2)掩蔽干扰离子

掩蔽干扰离子的方法之一,是使干扰离子生成络合物。例如,以NH4SCN鉴定Co2+时,最严重的干扰来自Fe3+,因为它同SCN-生成血红色的络离子,掩盖了Co(SCN)42-的天蓝色。此时如在溶液中加入NaF,使Fe3+生成更稳定的无色络离子FeF63-,则Fe3+的干扰便可消除。

(3)附加补充试验

当某离子的鉴定反应受到其他离子干扰时,我们往往可以通过附加一些补充试验的办法,而将被鉴定离

子与干扰离子加以区分。例如,以Sn粒将Sb III(SbCl63-)还原为黑色的金属Sb的反应,可以作为锑的鉴定方法。此反应受到As III的干扰,它也能在相同条件下生成黑色的单质As,两者表面上难以区别。但如将黑色残渣洗净,加上新配的NaBrO溶液,则只有As溶解,Sb不溶,即黑色不消失说明Sb存在,从而增加了鉴定锑的特效性。

(4)分离干扰离子

在没有更好的可以消除干扰的办法时,分离是最基本的手段。例如,第四组阳离子的鉴定反应多数受到第三组阳离子的干扰,一般又没有更简便的方法可以消除干扰。在这种情形下,只好采用分离的办法。

第四节空白试验和对照试验

鉴定反应的“灵敏”与“特效”,是使某一种待检离子可被准确鉴定的必要条件,但有时并不能完全保证鉴定的可靠性。其原因来自两个方面:

(1)试剂、溶剂、器皿等可能引进外来离子,从而被当作试液中存在的离子而鉴定出来,就会造成过度检出。

(2)试剂失效或反应条件控制不当,因而使鉴定反应的现象不明显或得出否定结果,则造成漏检。

第一种情况,可通过作空白试验解决。

第二种情况,往往需要作对照试验。

1.空白试验

1)定义用蒸馏水代替试液同时进行相同方法的试验。

2)作用检查水、试剂、不洁器皿是否含有待鉴定离子,避免过检

2、对照试验

1)定义用已知离子的溶液代替试液同时进行相同方法的试验。

2)作用检验试剂是否失效或反应条件是否得当,防止漏检

从上来看,鉴定得出肯定结果并不一定肯定就是有某种离子存在,有时需要作空白试验。

鉴定得出否定结果并不一定就是某种离子不存在,有时需要作对照试验。

第五节分别分析和系统分析

在定性分析中对样品分析时,往往样品所含离子不是一种,它是由多种离子组成的,那么在分析时就有两种方法:

一种是选取的鉴定反应是特效反应,可以直接对离子进行鉴定,另一种是找不到合适的特效反应,但可以把溶液中的离子分成几个小组,然后,再在组内对离子鉴定。

一、分别分析

在其它离子共存时,不需要经过过多的分离,利用特效反应直接检出某一种待检离子的方法。(NH4+、Fe3+、Mn2+)。

取一份含有混合离子的试液,利用特效反应从试液中检出一种离子,取另一份混合离子的试液,用另一特效反应检出另一种离子,各种离子的鉴定,可按任意次序进行。

分别分析适用于指定范围内离子的分析:离子种类不多、离子间相互不干扰鉴定或虽然相互间干扰,但很容易创造出特效反应(酸度、加掩蔽剂、简单的分离等)。

分别分析在进行目标明确的有限分析中显得特别优越。显然,这是一种理想的分析方案,它具有准确、快速、灵敏和机动的特点,不受鉴定顺序的限制。但适用范围窄。

二、系统分析

根据离子化学性质的差异,按照一定的步骤和顺序、分别加入几种试剂、将溶液中离子分成若干组,然后组内再细分,一直分到彼此不再干扰鉴定,然后进行个别鉴定的分析方法。

在系统分析中,把加入的能够利用沉淀反应将溶液中几种性质相近的离子与其它离子分离开的试剂称为组试剂。

好的组试剂应具备:

1.分离完全:同组离子沉淀完全,别组离子完全留在溶液中。

2.沉淀和溶液易于分开(避免生成胶状沉淀)

3.过量的组试剂不会对后续的分离和鉴定带来干扰,易于除去。

4.反应迅速,一个组内离子的种类不要太多。

要同时满足这四条的组试剂并不多,所以,现在系统分析的分组方案很少,目前阳离子分析中应用比较普遍的是硫化氢系统和酸碱系统。

在我们的教材中阳离子分析主要采用系统分析法,阴离子分析主要采用分别分析法。

第二章 定量分析的误差及数据处理 一、填空 1.分析化学是化学学科的一个重要分支,是研究物质 、 、 及有关理论的一门科学。 2.分析化学按任务可分为 分析和 分析、 分析;按测定原理可分为 分析和 分析。 3、增加平行测定次数可以减小 误差。 4、由不确定因素引起的误差属于 。 5、某学生几次重复实验,结果都很相近,但老师却说这结果偏高,则该学生实验中存 在 误差。 6、多次平行测定结果的重现性越好,则分析结果的 越高。 7、只有在 的前提下,精密度越高,准确度也越高。 8、用返滴定法按下式计算组分x 的含量时,则应保留 有效数字。 ()000 .11047.24632.400.251000.03 -??-?=w 9、减免系统误差的主要方法有 、 、 。 10、用沉淀滴定法测定纯NaCl 中氯的质量分数,得到下列结果:0.5982,0.6006,0.5986, 0.6024,0.6046。则测定的平均值为 ;相对误差为 ;平均偏差 为 ;相对平均偏差为 ;分析结果应表示为 。 11. 在少量数据的统计处理中,当测定次数相同时,置信水平越__ ,置信区间越__ _,可靠性越___ ,包括真值在内的可能性越___ 。 . 12 对某盐酸溶液浓度测定4次的结果为:0.2041,0.2049,0.2039,0.2043, 则 为________, 为________, 为________,S r 为________。 13.置信区间的定义应当是:在一定置信度下,以____ _为中心,包括______ 的范围。 二、选择题 1.按被测组分含量来分,分析方法中常量组分分析指含量( ) (A )<0.1% ;(B )>0.1% ;(C )<1% ;(D )>1% 2.若被测组分含量在1%~0.01%,则对其进行分析属( ) (A )微量分析 (B )微量组分分析 (C )痕量组分分析 (D )半微量分析 3. 由精密度好就可以断定分析结果可靠的前提是( ) (A ) 随机误差小; B. 系统误差小; C. 平均偏差小; D. 相对偏差小。 x d S

定性数据分析第二章 课后答案

第二章课后作业 【第1题】 解:由题可知消费者对糖果颜色的偏好情况(即糖果颜色的概率分布),调查 者取500块糖果作为研究对象,则以消费者对糖果颜色的偏好作为依据,500块糖果的颜色分布如下表1.1所示: 表1.1 理论上糖果的各颜色数 由题知r=6,n=500,我们假设这些数据与消费者对糖果颜色的偏好分布是相符,所以我们进行以下假设: 原假设::0H 类i A 所占的比例为)6,...,1(0==i p p i i 其中i A 为对应的糖果颜色,)6,...,1(0=i p i 已知,16 10=∑=i i p 则2χ检验的计算过程如下表所示: 在这里6=r 。检验的p 值等于自由度为5的2χ变量大于等于18.0567的概率。在Excel 中输入“)5,0567.18(chidist =”,得出对应的p 值为

05.00028762.0<<=p ,故拒绝原假设,即这些数据与消费者对糖果颜色的偏好 分布不相符。 【第2题】 解:由题可知 ,r=3,n=200,假设顾客对这三种肉食的喜好程度相同,即顾 客选择这三种肉食的概率是相同的。所以我们可以进行以下假设: 原假设 )3,2,1(3 1 :0==i p H i 则2χ检验的计算过程如下表所示: 在这里3=r 。检验的p 值等于自由度为2的2χ变量大于等于15.72921的概率。在Excel 中输入“)2,72921.15(chidist =”,得出对应的p 值为 05.00003841.0<<=p ,故拒绝原假设,即认为顾客对这三种肉食的喜好程度是 不相同的。 【第3题】 解:由题可知 ,r=10,n=800,假设学生对这些课程的选择没有倾向性,即选 各门课的人数的比例相同,则十门课程每门课程被选择的概率都相等。所以我们可以进行以下假设: 原假设)10,...,2,1(1.0:0==i p H i 则2χ检验的计算过程如下表所示:

定量分析概论部分习题 一、下列情况引起的误差属于哪种误差,如果是系统误差,如何减免? 1.天平盘被腐蚀 2.天平零点有微小波动 3.读数时,发现标尺有些漂移 4.试剂中含有微量杂质干扰主反应 5.试剂中还有微量待测组分 6.待测液未充分混均 7.滴定管读数最后一位估读不准 8.滴定管刻度不均匀 9.测量过程中,电压温度的波动 10.滴定过程中,滴定剂不慎滴在台面上 二、根据有效数字修约规则,将下列数据修约到小数点后第三位。 3.1415926;0.51749;15.454546;0.378502;7.6915; 2.3625 三、根据有效数字运算计算下式。 1.50.2+ 2.51-0.6581=?(52.1) 2.0.0121×25.66×2.7156=?(0.114) 3. 20.0014.39162.206 0.0982 100.03 100%? 1.4182 - ?? ?? ? ???= (21.0%) 4. 1.187×0.85+9.6×10-3-0.0326×0.00824÷2.1×10-3=?(0.9) 四、滴定结果的计算 1.以间接法配制0.1mol·L-1的盐酸溶液,现用基准物质Na2CO3标定。准确称取基准试剂 Na2CO30.1256g,置于250mL锥形瓶中,加入20~30mL蒸馏水完全溶解后,加入甲基橙指示剂,用待测HCl标准溶液滴定,到达终点时消耗的体积为21.30mL,计算该HCl 标准溶液的浓度。(0.1113 mol·L-1) 2.测某试样中铝的含量,称取0.1996g试样,溶解后加入c(EDTA)=0.02010 mo l·L-1的标准 溶液30.00mL,调节酸度并加热使Al3+完全反应,过量的EDTA标准溶液用c(Zn2+)=0.02045 mo l·L-1标准溶液回滴至终点,消耗Zn2+标准溶液6.00mL。计算试样中Al 2 O3的质量分数。(12.27%) 3.称取基准物质K2Cr2O70.1236g用来标定Na2S2O3溶液。首先用稀HCl完全溶解基准物质 K2Cr2O7后,加入过量KI,置于暗处5min,待反应完毕后,加入80mL水,用待标定的Na2S2O3溶液滴定,终点时消耗Na2S2O3溶液21.20mL,计算c(Na2S2O3)。(0.1189 mo l·L-1)4.称取1.0000g过磷酸钙试样,溶解并定容于250ml容量瓶中,移取25.00mL该溶解,将 其中的磷完全沉淀为钼磷酸喹啉,沉淀经洗涤后溶解在35.00mL0.2000 mo l·L-1NaOH中,反应如下: (C9H7N3)3·H3[P(Mo3O10)4]+26OH-=12MoO42-+HPO42-+3C9H7N3+14H2O 然后用0.1000 mo l·L-1HCl溶液滴定剩余的NaOH,用去20.00mL,试计算(1)试样中水溶性磷(也称有效磷)的百分含量;(2)有效磷含量若以w(P2O5)表示则为多少?(5.96%; 13.65%)

第二章定性分析概论 第一节定性分析的任务和分析方法 一、定义 定性分析的任务是鉴定物质中所含有的组分。 组分:元素或离子(无机物)——无机定性分析 元素、官能团或化合物(有机物)——有机定性分析 我们现在学的是无机定性分析,它是无机化学的后继课程,同无机化学有紧密的联系。 二、本学期的学习目的 通过本学期定性分析的学习,我们可以达到以下几个方面的目的: (1)可以对常见离子及有关化合物的性质、反应条件以及它们彼此的分离和鉴定等有更深刻的理解; (2)定性分析是理论与实际结合得很紧密的课程,学生通过己知物与未知物的分析,可进一步提高运用理论知识解决实际问题的能力; (3)定性分析的半微量操作技术有助于培养我们的细致认真的态度,提高实验操作的技能技巧,为将来进行定量分析及其他精密实验作好准备; (4)定性分析的实验方法本身有很大的实用价值,是化学实验工作者所不可缺少的知识和技能。 三、分析方法 定性分析方法的分类同分析化学总的分类方法一致…… 定性分析方法可采用化学分析和仪器分析法进行。 化学分析法的依据是物质间的化学反应。按反应体系的特征来分,常用有干法和湿法。 1)干法 干法是指固体样品和固体试剂在常温下进行反应的方法。如:粉沫研磨法、焰色反应和熔珠反应等。 焰色反应是根据试样在无色火焰中灼烧时,所呈现的不同颜色的火焰,来鉴定试样中含有何种元素的方法,几种金属元素焰色如下: 熔珠反应是利用硼砂(Na2B4O7·10H2O)或者磷酸氢铵钠(NaNH4HPO4·4H2O)与某些金属盐类于高温下共

同熔融,反应生成熔珠,由熔珠的颜色确定金属盐类成分的方法。如:钴的化合物与硼砂共熔反应生成蓝色熔珠偏硼酸钴:Co(BO2)2;铬的化合物与磷酸氢铵钠共熔生成深绿色的熔珠磷酸铬:CrPO4。 特点:干法分析只需少量的简单仪器和试剂,操作简便,在野外矿物鉴定上被广泛应用,但这种方法不够完善,鉴定元素种类少,一般只能起辅助作用。 我们所要学习的主要是湿法。 2)湿法 在水溶液中进行反应的方法称湿法。首先须将样品用水,酸等溶剂或碱熔法处理成水溶液供鉴定用,湿法反应是利用化学反应的外部特征来进行离子鉴定的。 常量法定性分析所用的试样量为0.1-1g(或10-3Oml),所用的仪器是普通的试管、烧杯、漏斗等,沉淀与溶液的分离使用过滤的方法。这种方法的操作技术比较简便,易于掌握,但是,由于操作费时,药品消耗量大,从四十年代开始已被逐步淘汰。微量法所用的试样且为常量法的百分之一,即固体数毫克,溶液数滴。这样少的试样,必须使用小巧而特殊的器皿。所用的手段包括显微结晶分析和点滴分析等等,操作技术较难掌握,不适于初学者。半微量法介子上述二者之间,试样量为常量法的1/10-1/20,即固体试样几十毫克,液体试样1-3ml,沉淀与溶液的分离使用离心机,离子的检出以点滴反应为主。这种方法基本上保留了常量法的优点,又有灵敏、快速、节省试剂等特点,很适合于初学者学习。 我们这学期的定性分析部分所使用的是半微量化学分析法 第二节反应进行的条件 一、定性反应 定性分析中应用的化学反应包括两大类型: (一)分离或掩蔽反应: 用于分离(沉淀)或掩蔽(沉淀、氧化还原)离子的反应。 要求:反应要迅速、完全并有很好的选择性。 (二)鉴定反应: 根据试样和试剂发生化学反应所显示的明显外部特征,判断有何种离子存在的化学反应。 要求:反应灵敏、迅速,而且具有明显的外部特征,否则我们就无从鉴定某离子是否存在。这些外部特征通常是,(P.8) (1)沉淀的生成或溶解(特别是有色沉淀的生成) 例如,在Cl-的试液中,加入AgNO3,试剂即有白色沉淀生成,在沉淀上加氨水后,沉淀即溶解, Cl-+Ag+=AgCl↓(白色) AgCl↓+2NH3=Ag(NH3)2++Cl- 利用上述反应,鉴定Cl-的存在。

第一章定量分析概论 习题一 1.将下列数据修约为两位有效数字 =3.664 3.667;3.651;3.650;3.550;3.649;pK a 解:3.7;3.7;3.6;3.6;3.6;3.66 2.根据有效数字运算规则计算下列结果: (1)2.776+36.5789-0.2397+6.34 (2)(3.675×0.0045)-(6.7×10-2)+(0.036×0.27) (3)50.00×(27.80-24.39)×0.1167 1.3245 解:(1)45.46;(2)-0.040;(3)15.1 3. 测定镍合金的含量,6次平行测定的结果是3 4.25%、34.35%、34.22%、34.18%、34.29%、34.40%,计算 (1)平均值;中位值;平均偏差;相对平均偏差;标准偏差;平均值的标准偏差。 (2)若已知镍的标准含量为34.33%,计算以上结果的绝对误差和相对误差。解:(1)34.28%;34.27%;0.065%;0.19%;0.082%;0.034% (2)-0.05%;;-0.15%

4. 分析某试样中某一主要成分的含量,重复测定6次,其结果为49.69%、50.90%、 48.49%、51.75%、51.47%、48.80%,求平均值在90%、95%和99%置信度的置 信区间。 解:置信度为90%的置信区间μ=(50.18±1.15)% 置信度为95%的置信区间μ=(50.18±1.46)% 置信度为99%的置信区间μ=(50.18±2.29)% 14.用某法分析汽车尾气中SO 含量(%),得到下列结果:4.88,4.92,4.90, 2 4.87,4.86,4.84,4.71,4.86,4.89,4.99。 (1)用Q检验法判断有无异常值需舍弃? (2)用格鲁布斯法判断有无异常值需舍弃? 解:(1)无 (2)4.71、4.99应舍去 第二章滴定分析 习题二 1.市售盐酸的密度为1.19g/mL,HCl含量为37%,欲用此盐酸配制 500mL0.1mol/L的HCl溶液,应量取市售盐酸多少毫升?(4.15mL) 2.已知海水的平均密度为1.02g/mL,若其中Mg2+的含量为0.115%,求每升海 水中所含Mg2+的物质的量n(Mg2+)及其浓度c(Mg2+)。取海水2.50mL,以蒸馏水稀释至250.0mL,计算该溶液中Mg2+的质量浓度。(0.04888mol、 0.04888mol/L、0.01173 g/L) 3.有一氢氧化钠溶液,其浓度为0.5450mol/L,取该溶液100.0mL,需加水多 少毫升方能配成0.5000mol/L的溶液?(9.0mL)

第二章课后作业 【第1题】 解:由题可知消费者对糖果颜色的偏好情况(即糖果颜色的概率分布),调查者 取500块糖果作为研究对象,则以消费者对糖果颜色的偏好作为依据,500块糖果的颜色分布如下表1.1所示: 表1.1 理论上糖果的各颜色数 由题知r=6,n=500,我们假设这些数据与消费者对糖果颜色的偏好分布是相符,所以我们进行以下假设: 原假设::0H 类i A 所占的比例为)6,...,1(0==i p p i i 其中i A 为对应的糖果颜色,)6,...,1(0=i p i 已知,16 10=∑=i i p 则2χ检验的计算过程如下表所示: 在这里6=r 。检验的p 值等于自由度为5的2χ变量大于等于18.0567的概率。 在Excel 中输入“)5,0567.18(chidist =”,得出对应的p 值为05.00028762 .0<<=p ,故拒绝原假设,即这些数据与消费者对糖果颜色的偏好分布不相符。

【第2题】 解:由题可知 ,r=3,n=200,假设顾客对这三种肉食的喜好程度相同,即顾客 选择这三种肉食的概率是相同的。所以我们可以进行以下假设: 原假设 )3,2,1(3 1 :0==i p H i 则2χ检验的计算过程如下表所示: 在这里3=r 。检验的p 值等于自由度为2的2χ变量大于等于15.72921的概率。 在Excel 中输入“)2,72921 .15(chidist =”,得出对应的p 值为05.00003841.0<<=p ,故拒绝原假设,即认为顾客对这三种肉食的喜好程度是 不相同的。 【第3题】 解:由题可知 ,r=10,n=800,假设学生对这些课程的选择没有倾向性,即选 各门课的人数的比例相同,则十门课程每门课程被选择的概率都相等。所以我们可以进行以下假设: 原假设)10,...,2,1(1.0:0==i p H i 则2χ检验的计算过程如下表所示:

第五章。定量分析概论 一、选择题:(在题后所附答案中选择正确答案代号填入括号中) 1、定量分析的任务是() a:测定物质的含量; b: 测定物质中的组成; c: 测定物质的组成及含量; d: 测定物质的有关组分的含量; 2、下列论述中错误的是:() a:方法误差属于系统误差; b: 系统误差不包括操作误差; c: 系统误差呈正态分布 d: 系统误差又称为可测定误差; 3、滴定分析中出现下列情况,导致产生系统误差的是:() a:滴定时有溶液溅出; b:所有试剂含有干扰离子; c:试样未经充分混匀; d:砝码读错了。 4、下列措施中,能减少偶然误差的是() a:增加平行测定次数; b:进行空白实验; c:进行对照实验; d:进行仪器校准。 5、下列有关偶然误差的论述不正确的是() a:偶然误差具有单向性。 b:偶然误差具有随机性; c: 偶然误差的数值大小、正负出现的机率是相等的; d: 偶然误差是由一些不确定的偶然因素造成的。 6、下列有关偶然误差正态分布曲线特点的论述中不正确的是() a:曲线与横坐标间所夹的面积的总和,代表所有测定值出现的机率; b:横坐标x值等于总体平均值u时,曲线有极大值; c:曲线呈对称钟形,两头小中间大,说明小误差出现机率大,大误差出现机率小; d:曲线以u值的横坐标为中心呈镜面对称,说明正、负误差出现的几率相等。 7、下列论述中,正确的是() a:进行分析时,过失误差是不可避免的; b:精密度高,准确度一定高; c: 准确度高,一定需要准确度高; d: 准确度高,系统误差一定小。 8、定量分析要求测定结果的误差() a:愈小愈好;b:等于零; c:略大于允许误差;d: 在允许误差范围内。 9下列各项定义中不正确的是() a:绝对误差是测定值与真实值之差; b:相对误差是绝对误差在真实结果中所占百分率 c:偏差是指测定结果与平均结果之差;

定性数据分析第二章课后答案

第二章课后作业 【第1题】 解:由题可知消费者对糖果颜色的偏好情况(即糖果颜色的概率分布),调查者 取500块糖果作为研究对象,则以消费者对糖果颜色的偏好作为依据,500块糖果的颜色分布如下表1.1所示: 表1.1 理论上糖果的各颜色数 橙色 黄色 红色 棕色 绿色 蓝色 150 100 100 50 50 50 由题知r=6,n=500,我们假设这些数据与消费者对糖果颜色的偏好分布是相符,所以我们进行以下假设: 原假设::0H 类i A 所占的比例为)6,...,1(0==i p p i i 其中i A 为对应的糖果颜色,)6,...,1(0=i p i 已知,16 10=∑=i i p 则2χ检验的计算过程如下表所示: 颜色类别 i n 0i np 020)(i i i np np n - 1A 172 150 3.2267 2A 124 100 5.7600 3A 85 100 2.2500 4A 41 50 1.6200 5A 36 50 3.9200 6A 42 50 1.2800 合计 500 500 0567.182=χ 在这里6=r 。检验的p 值等于自由度为5的2χ变量大于等于18.0567的概率。在Excel 中输入“)5,0567.18(chidist =”,得出对应的p 值为05.00028762.0<<=p ,故拒绝原假设,即这些数据与消费者对糖果颜色的偏好分布不相符。

【第2题】 解:由题可知 ,r=3,n=200,假设顾客对这三种肉食的喜好程度相同,即顾客 选择这三种肉食的概率是相同的。所以我们可以进行以下假设: 原假设 )3,2,1(3 1 :0==i p H i 则2χ检验的计算过程如下表所示: 肉食种类 i n i np i i i np np n 2)(- 猪肉 85 66.67 5.03958 牛肉 41 66.67 9.88374 羊肉 74 66.67 0.80589 合计 200 200 72921.152=χ 在这里3=r 。检验的p 值等于自由度为2的2χ变量大于等于15.72921的概率。在Excel 中输入“)2,72921.15(chidist =”,得出对应的p 值为 05.00003841.0<<=p ,故拒绝原假设,即认为顾客对这三种肉食的喜好程度是 不相同的。 【第3题】 解:由题可知 ,r=10,n=800,假设学生对这些课程的选择没有倾向性,即选 各门课的人数的比例相同,则十门课程每门课程被选择的概率都相等。所以我们可以进行以下假设: 原假设)10,...,2,1(1.0:0==i p H i 则2χ检验的计算过程如下表所示: 类别(课程) i n 0i np 020)(i i i np np n - 1 74 80 0.4500 2 92 80 1.8000 3 83 80 0.1125 4 79 80 0.012 5 5 80 80 0.0000

§ §2 2- -2 常见阳离子的系统分析法 常见阳离子的系统分析法 1. 1.系统分析法: 系统分析法: 选用适当的组试剂,将 阳离子分成若干个组,使 各组离子按顺序分批沉淀下来,然后在各组中进一 步分离和鉴定每一种离子。 常见阳离子的分组 一次分出一组离子的试剂就叫做组试剂; 若再利用某种试剂将分析组分成更小的组,此小 组就称为分组或族,所用的试剂称为族试剂。 利用不同的组试剂,可以提出许多种分组方案。比较有意义的是 硫化氢系统分组方案。 硫化氢系统分组方案。

硫化氢系统: 硫化氢系统:主要 主要以硫化物溶解度不同 为基础的系统分析法。以 为基础的系统分析法。以HCl HCl 、 、H 2 S S 、 、(NH 4 ) 2 S 和 和(NH 4 ) 2 CO 3 为组试剂,将 为组试剂,将24 24种常见阳离子分 为五个组。 为五个组。

阳离子的硫化氢系统分组方案 阳离子的硫化氢系统分组方案 可溶组,钠组 可溶组,钠组 Mg 2+ , ,K + , ,Na + , NH 4 + Ⅴ 碳酸铵组,钙组 碳酸铵组,钙组 Ba 2+ , ,Sr 2+ , ,Ca 2+ (NH 4 ) 2 CO 3 (NH 3 + NH 4 Ⅳ 硫化铵组,铁组 硫化铵组,铁组 Al 3+ , ,Cr 3+ , ,Fe 3+ , ,Fe 2+ , , Mn 2+ , ,Zn 2+ , ,Co 2+ , ,Ni 2+ (NH 4 ) 2 S (NH 3 + NH 4 Cl) 或 或TAA TAA ,△ Ⅲ 硫化氢组 硫化氢组, ,铜锡组 Ⅱ ⅡA A -- --铜组 Ⅱ ⅡB B -- --锡组 Ⅱ ⅡA( A(硫化物不溶于 硫化物不溶于Na 2 S) S): : Pb 2+ , ,Bi 3+ , ,Cu 2+ , ,Cd 2+ Ⅱ ⅡB( B(硫化物溶于 硫化物溶于Na 2 S) S): : Hg 2+ , ,As Ⅲ Ⅲ, ,Ⅴ , ,Sb Ⅲ Ⅲ, ,Ⅴ , ,Sn Ⅱ Ⅱ, ,Ⅳ Ⅳ H 2 S ( (0.3mol/L HCl HCl )或 )或 0.2~0.6mol/LH Cl,TAA, Cl,TAA,△ Ⅱ 盐酸组 盐酸组, ,银组 银组 Ag + , Hg 2 2+ , Pb 2+ 稀 稀HCl Ⅰ 组的其它名称 组内离子 组试剂 组别 组别

§ §2.2.3 2.2.3阳离子第二组(硫化氢组) 阳离子第二组(硫化氢组) Pb 2+ 、Bi 3+ 、 Cu 2+ 、 Cd 2+ Hg 2+ 、As Ⅲ,Ⅴ 、Sb Ⅲ,Ⅴ 、Sn Ⅱ,Ⅳ 组试剂: 0.3mol/LHCl 存在下的H 2 S 。 ? 本组离子的共同特性是 本组离子的共同特性是在稀的 在稀的HCl HCl 溶液中与 溶液中与H 2 S S 可生成 硫化物沉淀 硫化物沉淀,按本组被分出的顺序,称为第二组,按 所用的试剂称为硫化氢组。 ㈠ 主要特性 1. 离子的存在形式

Ⅲ,Ⅴ Ⅲ,Ⅴ Ⅱ,Ⅳ As Ⅲ,Ⅴ 、Sb Ⅲ,Ⅴ 、Sn Ⅱ,Ⅳ 的存在形式

n n 2. 氧化性和还原性 氧化性和还原性 Pb Pb 、 、Bi Bi 、 、Cd 仅各有 仅各有1 1种重要阳离子: 种重要阳离子: Pb 2+ 、 、Bi 3+ 、 、Cd 2+ Cu Cu 、 、Hg Hg 有两种价态的离子: 有两种价态的离子: Cu 2+ 、 、Cu + 、 、Hg 2 2+ 、 、 Hg 2+ Cu + 在溶液中不稳定,易被氧化为 在溶液中不稳定,易被氧化为Cu 2+ ; ; Cu 2+ 有氧化性,可利用 有氧化性,可利用Cu 2+ 被还原为 被还原为Cu + 的反应进行鉴定 的反应进行鉴定

:它们的氧化性和还原 Hg 2 2+ 很容易被进一步还原,得到黑 色的金属汞,故 色的金属汞,故Hg 2+ 还原为 还原为Hg 2 2+ 的反应 常用于 常用于Hg Hg 的鉴定 的鉴定 Sb Ⅲ Ⅲ, ,Ⅴ 、 、Sn Ⅱ Ⅱ, ,Ⅳ : :它们的氧化性和还原 性在分析上很重要 性在分析上很重要 As As 有三种价态,即正三价、正五价、 负三价。负三价的 负三价。负三价的As As 主要以 主要以AsH 3 形式存 在, 在,AsH 3 还原力极强,能将 还原力极强,能将AgNO 3 中的 中的 Ag + 还原为金属 还原为金属Ag Ag ,是 ,是As As 的一种重要检 出反应。 出反应。

第二章 定量分析误差与数据处理 一、选择题 1、以加热驱除水分法测定CaSO 4. 21 H 2O 中结晶水的含量时,称取试样0.2000g ; 已知天平称量误差为±0.1mg ,分析结果的有效数字应取 A 、一位 B 、四位 C 、两位 D 、三位 2、测得某种新合成的有机酸pK a 值为12.35,其K a 值应表示为 A 、4.467×10-13 B 、4.47×10-13 C 、4.5×10-13 D 、4×10-13 3、下述情况中,使分析结果产生负误差的是 A 、以盐酸标准溶液测定某碱样,所用滴定管未洗净,滴定时内壁挂液珠 B 、测定H 2 C 2O 4.H 2O 的摩尔质量时,草酸失去部分结晶水 C 、用于标定标准溶液的基准物质在称量时吸潮了 D 、滴定时速度过快,并在到达终点后立即读取滴定管读数 4、果要求分析结果达到0.1%的准确度,使用灵敏度为0.1mg 的天平称取试样时,至少应称取 A 、0.1g B 、0.2g C 、0.05g D 、0.5g 5、NaOH 标准溶液因保存不当吸收了CO 2,若以此NaOH 溶液滴定H 3PO 4至第二个计量点,则H 3PO 4的分析结果将 A 、偏高 B 、偏低 C 、无影响 D 、不能确定 6、在无限多次测量中,关于标准偏差σ与平均偏差δ之间的关系式,正确的是 A 、σ<δ B 、4σ=3δ C 、σ=0.8δ D 、3σ=4δ 7、某学生用d 4法则判断异常值的取舍时,分以下四步进行,其中错误的步骤为 A 、求出全部测量值的平均值x B 、求出不包括待检值(x )的平均偏差1-n d C 、求出待检值与平均值之差的绝对值x x - D 、将x x -与41-n d 进行比较 8、两位分析人员对同一试样用相同方法进行分析,得到两组分析数据,若欲判断两分析人员的分析结果之间是否存在显著性差异,应该用下列方法中哪一种? A 、u 检验法 B 、F 检验加t 检验 C 、F 检验法 D 、t 检验法 9、 某试样含Cl -的质量分数的平均值的置信区间为%10.0%45.36±(置信度为 90%),对此结果理解为 A 、有90%的测定结果落在36.35%~36.55%范围内 B 、总体平均值μ落在此区间的概率为90%

第二章 一、思考题 1.精密度高的结果准确度不一定高,精密度是保证准确度的先决条件,准确度高一定要求精密度高。 2. 3.随机误差是由一些偶然的因素如环境条件(温度、湿度和气压等)的微小波动,仪器性能的微小变化等引起的。随机误差的特点是对同一项测定其误差数值不恒定,有大,有小,有正,有负。因此无法测量,也不能校正,所以又称为不可测误差。 随机误差直接影响化学检验结果的精密度。 在消除系统误差后,在同样条件下进行多次平行测定,可减小随机误差。 4. 5. (1)固体试样 以质量分数表示,即m m w B B = (2)液体试样 ① 以质量分数表示,即V m B B = ρ ② 以质量分数表示,即m m w B B =

③ 以物质的量浓度表示,即V n c B B = ④ 以体积分数表示,即V V B B =? (3)气体试样,即V V B B = ? 6.“有效数字”是指在分析检验中实际能测量到的数字。按照GB 3101-1993规定的数字修约规则进行修约。即“四舍六入五成双”,五后非零就进一,五后皆零视奇偶,五前为偶应舍去,五前为奇则进一。 二、习题 1. (1)真值(μ) 某一物质本身具有的客观存在的含量真实数值称为真值。用误差衡量准确度,测定值与真值越接近,误差小,则分析结果的准确度越高。 (2)准确度 是指测定值与真值(即标准值)相接近的程度。 (3)精密度 化学检验中各次平行测定结果间相接近的程度称为精密度。各次平行测定结果越相接近,则分析结果的精密度越高。 (4)误差 是测定值与真值间的差异,可分为绝对误差和相对误差。 (5)偏差(d ) 是指个别测定值(x i )与几次平行测定结果平均值(x )的差值,用于衡量测定结果精密度的高低。几次平行测定结果越接近,偏差越小,测定结果的精密度越高;偏差越大,则测定结果精密度越低,测定结果越不可靠。偏差也可分为绝对偏差和相对偏差。 (6)系统误差是在一定条件下,由于某些固定的原因所引起的误差。影响测定结果的准确度,不影响测定结果的精密度。 (7)随机误差是由一些偶然因素所造成的误差,又称偶然误差。 2. )mol/L (0017.01005810 )NaCl (/)NaCl ()NaCl (=?== V M m c %10%10010010 )NaCl ()NaCl (=?== m m w %10%10010010 )NaCl ()NaCl (=?== m m w 3.五位,四位,四位,三位,四位,二位,三位,不确定(或不定位)

第二章定量分析概述(110题) (一)A型题在以下选项中选出一个最符合题意的答案。 1.一般测定无机物质样品首先选择的溶剂是(C )。 A.酸 B.碱 C.水 D.混合酸 E.有机溶剂 2.固体样品的采取可按( D )分法多次缩分。 A.一 B. 二 C. 三 D.四 E. 五 3. 装在大型储槽里的液体样品在取样时,应取( D )溶液为样品。 A. 底部 B. 上部 C. 中部 D. 不同深度 E. 任意部位 4. 用万分之一分析天平进行称量时,若以克为单位,其结果应记录到小数点后( D )位。 A.一 B. 二 C. 三 D.四 E. 五 5. 用减重称量法精密称取样品X克系指:用万分之一分析天平进行减重称量法称量,称出的样品质量应在X±( D )%克范围内。 A.1 B. 2 C. 5 D.10 E. 20 6. 下列哪种情况可引起系统误差( B )。 A.天平零点突然有变动 B. 天平砝码被腐蚀 C. 操作人员看错滴定管读数 D.滴定时从三角烧瓶瓶中溅失少许试液 E. 以上均不属系统误差 7. 由于天平不等臂造成的误差属于( C )。 A.方法误差 B. 试剂误差 C. 仪器误差 D.偶然误差 E. 操作误差 8. 减小分析测定中偶然误差的方法是( E ) A.对照试验 B. 空白试验 C. 校准仪器 D.严格操作 E. 增加平行测定次数取平均值 9. 下列( E )数据中的“0”不是有效数字。 A.8.06 B. 3.40 C. 6.00 D.9.80 E. 0.81 10. 分析过程中,若加入的试剂含有少量被测物质,所引入的误差属于( C )。A.偶然误差 B. 方法误差 C. 试剂误差 D.操作误差 E. 仪器误差 11. 标定NaOH时,平行三次实验,浓度分别为0.1010、0.1012、0.1011mol/L,其相对平均偏差为( C )。 A.0.0007% B. 0.007% C. 0.07% D.0.7% E. 7% 12. 常用的25或50ml滴定管,其最小刻度为( B )ml。 A.0.01 B. 0.1 C. 0.02 D.0.2 E. 0.003 13. 在25ml滴定管上读取消耗标准溶液的体积,下列记录正确的是( C )ml。

第二章定量分析中的误差及其处理 分析结果必须达到一定的准确度,满足对分析结果准确度的要求。因为不准确的分析结果会导致产品的报废和资源的浪费,甚至在科学上得出的错误的结论,给生产或科研造成很大的损失,人民生活造成巨大困难或灾难。但是分析结果是由分析者对所取样品(供试品或样品)利用某种分析方法、分析仪器、分析试剂得到的,必然受到这些分析的限制,分析结果不可能和样品的真实组成或真实含量完全一致,在一定条件下分析结果只能接近于真实值而不能达到真实值。测定值与客观存在的真实值的差异就是所谓的误差(error)。因此分析误差是客观存在、不可避免的,我们只能得到一定误差范围内的真实含量的近似值,达到一定的准确度。采用哪些措施可能减小误差,依赖于误差本身的性质。所以,我们应当了解误差的有关理论,明确误差的性质和来源,根据分析目的对误差的要求,选择准确度合适的分析方法,合理安排分析实验,设法减小分析误差,使分析结果的准确度达到要求,避免追求过高的准确度。同时,也应当了解对分析结果的评价方法,以判断分析结果的可靠程度,对分析结果做出正确的取舍和表示。 2.1 分析结果的误差 一、真值、样本平均值和总体平均值 1. 真值与相对真值 真值(true value)是指某物理量本身具有的客观存在的真实数值,表示物质存在的数量特征,用T来表示。 由于分析误差是不可避免的,因此真值是不可能测得的,实际工作中往往将理论值、约定值和标准值当作真值来检验分析结果的准确度,分别称为理论真值、约定真值和标准真值。 理论真值是指由公认理论推导或证明的某物理量的数值。如水的组成常数或组成分数即为理论真值:1 mol H2O含2mol H和1 mol O,再如H+与OH-的反应的化学计量关系即H+与OH-的反应量之比为1 mol H+ : 1 mol OH-,该比值也是理论真值。 约定真值是指计量组织、学会或管理部门等规定并得到公认的计量单位的数值。如国际计量大会定义的长度、时间、质量和物质的量等物理量的基本单位:光在真空中传播(1/299 792 458)s所经过的路径长度为1 m,国际千克原器的质量为1 kg、铯-133原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的9 192 631 770个周期的持续时间为1 s等。 标准真值又称相对真值,是指由公认的权威组织发售的标准样品的证书或标签上所给出的保证值,严格按照标准方法平行分析多次后用数理统计方法确定的相对准确的测定值,或者由公认的权威专家反复分析确定的相对准确的测定值。如基准试剂标签所给保证值、标准方法对照分析结果、国际相对原子质量和相对分子质量等都是标准真值。 2. 样本平均值与总体平均值 对样品重复测定可以发现,一组平行测定值有一种集中趋势,这种集中趋势常用样本平均值和总体平均值来表示。 样本平均值(sample mean)简称为平均值(mean value),是指对某一分析对象总体取n份样品进行平行测定或重复测定,所得分析结果(测定值)之和的1/n,用X来表示,即

第二章 误差和分析数据的处理 系统误差:分析中某些确定的、经常性的因素引起的 a.方法?差——选择的方法不够完善例:重量分析中沉淀的溶解损失: 滴定分析中指示剂选择不当。 b.仪器误差——仪器本身的缺陷例:天平两臂不等,磁码未校正: 滴定管,容量瓶未校正。

厂

产生的原w C?试剂误墓——所用试剂有杂质 例:去离子水不合格; 试剂纯度不够。 d.主观误差——人的主观因素造成 例:对指示剂颜色辨别偏深或偏浅: 滴定管读数 不准. 城割分类 KMV? KM =*at

偶然误差(随机误差)一由偶然因素引起的误差 特点 a.不恒定 h.难以校正 C.服从正态分布(统计规律) 过失误差一由于操作人员粗心大意、过度疲劳、精神不集中等引起的。 系统误差—可校正 综上所述偶然误差—可控制 过失误差—可避免

测定值的准确度与精密度 误差是客观存在的-一个没有标明误差的 测定结果,几乎是没有用处的数据. " 1?误差与准确度 准确度一分析结果与真实值的接近程度 准确度的高低用误差的大小来衡量. 绝对误差:Ea=X —M 相对误差:£ = —xKMKJ = "一 "xlOO% 1.柏对谋i 衡査分析结泉的*确度更加观; 2.*绝对祺左相同*h 相对镁 豪越小,测尢的准确《度越窩。 10kg ± 1 ES 矿 K )。%"。% 1000kg E % = ----------- X 100% =±0.1% 1000