导线测量

- 格式:doc

- 大小:918.00 KB

- 文档页数:8

导线测量布设灵活,要求通视方向少,边长直接测定,适宜布设在建筑物密集、视野不甚开阔的城市、厂矿等建筑区和隐蔽区,也适合于交通线路、隧道和渠道等狭长地带的控制测量。

随着全站仪的广泛使用,使导线边长加大,精度和自动化程度提高,从而使导线测量成为中小城市和厂矿等地区建立平面控制网的主要方法。

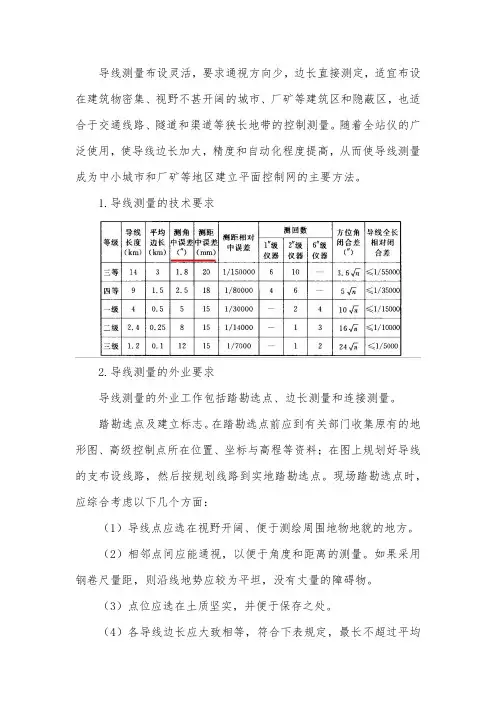

1.导线测量的技术要求

2.导线测量的外业要求

导线测量的外业工作包括踏勘选点、边长测量和连接测量。

踏勘选点及建立标志。

在踏勘选点前应到有关部门收集原有的地形图、高级控制点所在位置、坐标与高程等资料;在图上规划好导线的支布设线路,然后按规划线路到实地踏勘选点。

现场踏勘选点时,应综合考虑以下几个方面:

(1)导线点应选在视野开阔、便于测绘周围地物地貌的地方。

(2)相邻点间应能通视,以便于角度和距离的测量。

如果采用钢卷尺量距,则沿线地势应较为平坦,没有丈量的障碍物。

(3)点位应选在土质坚实,并便于保存之处。

(4)各导线边长应大致相等,符合下表规定,最长不超过平均

边长的2倍,并避免过长过短边突然连接。

(5)导线点在测区内应分布均匀,便于控制整个测区。

导线点位选定之后,要建立测量标志,使导线点在地面上固定下来,并沿导线前进方向顺序编号,绘制导线略图。

对于一二三级导线点,一般埋设混凝土桩,对图根导线点,通常用木桩打入土中,桩顶钉一小钉作为标志;在碎石或沥青路面上,可用顶上凿有十字纹的大铁钉代替木桩;在混凝土场地或路面上,可以用钢凿凿一个十字纹,再涂红漆使标志明显。

为了便于寻找,应量出导线点到附近三个明显地物点的编号、距离,用箭头指明点位方向,绘制草图,注明尺寸,称为点之记。

导线测量的方法

1. 电桥法:通过比较两路电势的大小,确定未知电阻的值。

适用于较高的精度要求和电阻值较大的情况。

2. 比较法:将待测导线与已知导线相比较,通过观察电压表或电流表示数的差异确定待测导线的电阻值。

3. 望远镜法:利用望远镜对电阻线进行观察,通过细微的线形变化确定电阻值。

适用于较小的电阻线或者需要进行高精度测量时使用。

4. 滑动法:利用滑动触点在导线上测量电势差,确定导线电阻值。

它适用于测量导线长度较短,电阻值变化较大的情况下。

5. 均压法:将待测导线接到两个均分的电池中,再在导线两端接入电压表测量电势差,通过计算得到电阻值。

适用于电阻值较小或测量精度要求不高的情况。

导线测量精度要求首先,导线测量的准确度通常采用误差限和相对误差两种方式来表示。

误差限是指测量结果与实际值之间允许的最大偏差,通常以公称值的一定百分比表示。

相对误差是指测量结果与实际值之间的比值,通常以百分数表示。

对于导线测量来说,常见的准确度要求如下:1.直径、截面积和长度的测量精度要求较高,通常要求误差限在0.5%以下。

2.电阻的测量精度要求也较高,通常要求误差限在1%以下。

3. 电阻温度系数的测量精度要求较高,通常要求误差限在10 ppm/℃以下。

其次,导线测量精度还受到测量仪器性能的影响。

测量仪器的分辨率、灵敏度和稳定性是影响测量精度的主要因素。

常见的导线测量仪器包括电阻表、导线测量仪以及显微镜等。

这些仪器的性能参数要求如下:1.电阻表的分辨率应达到导线长度的1/1000,通常要求为0.1mΩ。

2.导线测量仪的分辨率要求以实际测量长度的1/1000为准。

3.显微镜的放大倍数要求以达到能够分辨导线细微变化的程度。

最后,导线测量精度还受到测量环境的条件的影响。

温度、湿度和电磁干扰都会对导线测量的精度产生影响。

为了提高测量精度,常采取以下措施:1.在恒定的温度和湿度条件下进行测量,通常要求温度误差限在0.01℃以下,湿度误差限在1%以下。

2.防止电磁干扰,采用屏蔽措施或者提高仪器的抗干扰能力。

3.校准测量仪器,确保仪器的准确性和稳定性。

总之,导线测量精度的要求是根据测量目的、测量仪器性能以及测量环境条件来确定的。

在实际测量中,需要根据具体情况进行合理的测量,以提高测量精度并减小误差。

通过精确测量可以保证导线质量的可靠性和稳定性,对各种电气设备和电路的正常运行起到重要作用。

第六章导线测量一、本章重点1.导线测量坐标计算的基本公式。

2.导线边坐标方位角的推算。

3.闭合导线内业计算过程和方法。

4.附合导线内业计算过程和方法。

二、本章难点1.导线坐标正、反算概念与方法。

2.导线边坐标方位角推算的思路和方法。

3.导线内业计算中角度闭合差计算与调整的思路和方法。

4.导线内业计算中坐标增量闭合差计算与调整的思路和方法。

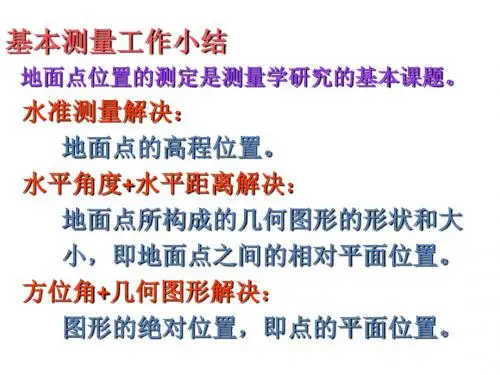

三、课时分配第一节概述导线测量是平面控制测量的一种方法。

所谓导线就是由测区内选定的控制点组成的连续折线,见图6-1所示。

折线的转折点A、B、C、E、F称为导线点;转折边D AB、D BC、D CE、D EF称为导线边;水平角 βB,βC,βE称为转折角,其中βB、βE在导线前进方向的左侧,叫做左角,βC在导线前进方向的右侧,叫做右角;αAB称为起始边D AB的坐标方位角。

导线测量主要是测定导线边长及其转折角,然后根据起始点的已知坐标和起始边的坐标方位角,计算各导线点的坐标。

图6-1导线示意图一、导线的形式根据测区的情况和要求,导线可以布设成以下几种常用形式:1.闭合导线如图6-2a)所示,由某一高级控制点出发最后又回到该点,组成一个闭合多边形。

它适用于面积较宽阔的独立地区作测图控制。

2.附合导线如图6-2b)所示,自某一高级控制点出发最后附合到另一高级控制点上的导线,它适用于带状地区的测图控制,此外也广泛用于公路、铁路、管道、河道等工程的勘测与施工控制点的建立。

3.支导线如图6-2c)所示,从一控制点出发,即不闭合也不附合于另一控制点上的单一导线,这种导线没有已知点进行校核,错误不易发现,所以导线的点数不得超过2~3个。

图6-2导线的布置形式示意图二、导线的等级除国家精密导线外,在公路工程测量中,限据测区范围和精度要求,导线测量可分为三等、四等、一级、二级和三级导线五个等级。

各级导线测量的技术要求如表6-1所列。

导线测量的技术要求表6-1第二节导线测量的外业工作导线测量的工作分外业和内业。

导线测量一、导线测量概述导线——测区内相邻控制点连成直线而构成的连续折线导线边;导线测量——在地面上按一定要求选定一系列的点依相邻次序连成折线,并测量各线段的边长和转折角,再根据起始数据确定各点平面位置的测量方法;主要用于带状地区、隐蔽地区、城建区、地下工程、公路、铁路等控制点的测量;导线的布设形式:附合导线、闭合导线、支导线,导线网;附合导线网自由导线网钢尺量距各级导线的主要技术要求注:表中n为测站数,M为测图比例尺的分母表 6J-1 图根电磁波测距附合导线的技术要求二、导线测量的外业工作1.踏勘选点及建立标志2.导线边长测量光电测距测距仪、全站仪、钢尺量距当导线跨越河流或其它障碍时, 可采用作辅助点间接求距离法;α+β+γ-180o改正内角,再计算FG边的边长:FG=bsinα/sinγ3.导线转折角测量一般采用经纬仪、全站仪用测回法测量,两个以上方向组成的角也可用方向法;导线转折角有左角和右角之分;当与高级控制点连测时,需进行连接测量;三、导线测量的内业计算思路:①由水平角观测值β,计算方位角α;②由方位角α及边长D, 计算坐标增量ΔX 、ΔY;③由坐标增量ΔX 、ΔY,计算X、Y;计算前认真检查外业记录,满足规范限差要求后,才能进行内业计算坐标正算由α、D,求 X、Y已知Ax A,y A,D AB,αAB,求B点坐标 x B,y B;坐标增量:待求点的坐标:一闭合导线计算图6-10是实测图根闭合导线示意图,图中各项数据是从外业观测手簿中获得的;已知数据:12边的坐标方位角:12 =125°30′00″;1点的坐标:x1=, y1=现结合本例说明闭合导线计算步骤如下:准备工作:填表,如表6-5 中填入已知数据和观测数据.1、角度闭合差的计算与调整:n边形闭合导线内角和理论值:1 角度闭合差的计算:例: fβ=Σβ测-n-2×180o=359o59'10"-360o= -50";闭合导线坐标计算表 6-52 角度容许闭合差的计算公式可查规范图根导线若: f测≤ fβ容,则:角度测量符合要求,否则角度测量不合格,则1对计算进行全面检查,若计算没有问题,2对角度进行重测本例: fβ= -50″根据表6-5可知,=±120″则 fβ<fβ容,角度测量符合要求3 角度闭合差 fβ的调整:假定调整前提是:假定所有角的观测误差是相等的,角度改正数: n—测角个数角度改正数计算,按角度闭合差反号平均分配,余数分给短边构成的角;检核:改正后的角度值:检核:2、推算导线各边的坐标方位角推算导线各边坐标方位角公式:根据已知边坐标方位角和改正后的角值推算,式中,α前、α后表示导线前进方向的前一条边的坐标方位角和与之相连的后一条边的坐标方位角;β左为前后两条边所夹的左角,β右为前后两条边所夹的右角,据此,由第一式求得:填入表 6-5中相应的列中;3、计算导线各边的坐标增量ΔX、ΔY:ΔX i=D i cosαiΔY i==D i sinαi如图:ΔX12=D12cosα12ΔY12==D12sinα12坐标增量的符号取决于12边的坐标方位角的大小4、坐标增量闭合差的计算见表6-5根据闭合导线本身的特点:理论上:坐标增量闭合差实际上:坐标增量闭合差可以认为是由导线边长测量误差引起的;5、导线边长精度的评定见表6-5由于f x f y的存在,使导线不能闭合,产生了导线全长闭合差11' ,即f D:导线全长相对闭合差:限差:用 K容表示,当K≤K容时,导线边长丈量符合要求 ;K容的大小见表6-2 表6J-1 6、坐标增量闭合差的调整:见表6-5调整: 将坐标增量闭合差反号按边长成正比例进行调整;坐标增量改正数:检核条件:例1-2边增量改正数填入表6-5中相应的位置;7、计算改正后的坐标增量:见表6-5检核条件:8、计算各导线点的坐标值:见表6-5依次计算各导线点坐标,最后推算出的终点1的坐标,应和1点已知坐标相同;二、附合导线的计算附合导线的计算方法和计算步骤与闭合导线计算基本相同,只是由于已知条件的不同,有以下几点不同之处:如图是已知点,起始边的方位角αABα始和终止边的方位角αABα终为已知;外业观测资料为导线边距离和各转折角;1计算角度闭合差:fβ=α'终 - α终其中: α'终为终边用观测的水平角推算的方位角;α终为终边已知的方位角终边α推算的一般公式:如图:为以右转折角为例用观测的水平角推算的终边方位角;2测角精度的评定:即:检核:各级导线的限差见规范3闭合差分配计算角度改正数:式中:n —包括连接角在内的导线转折角数4计算坐标增量闭合差:其中:如图始点是B点; 终点是C点.由于f x,f y的存在,使导线不能和CD连接,存在导线全长闭合差f D:导线全长相对闭合差:5计算改正后的坐标增量的检核条件:检核条件:6计算各导线点的坐标值:依次计算各导线点坐标,最后推算出的终点C的坐标,应和C点已知坐标相同;如图,A、B、C、D是已知点,外业观测资料为导线边距离和各转折角见图中标注;2 坐标反算由X、Y,求α、D,已知Ax A,y A、Bx B,y B求D AB,αAB;注:计算出的αAB ,应根据ΔX 、ΔY的正负,判断其所在的象限;计算器的使用a.角度加减计算例: 求26°45'36"+125°30'18"的值;①输入后按→DEG ,接着按 + , 再输入后按→DEG;②按 = 得, 再按 2ndF 和→DEG ;此时该键功能是“→”,得结果152°15'54";b.坐标正算例:已知αAB=60°36'48",d AB=1523m,求Δx AB、Δy AB ;①输入边长后按 a,接着输入方位角,再按→DEG 和 b;②按 2ndF ,再按 b,显示数值约数,Δx AB,再按 b,显示数值约数,Δy AB ;c.坐标反算例:已知Δx AB=,Δy AB= 求 D AB、αAB;①输入Δx AB的值后按 a,接着输入Δy AB的值,再按 b;②按 2ndF ,再按 a ,显示数值约数,D AB;③再按 b显示数值,接着按 2ndF 和→DEG 此时该键功能“→”,屏幕显示即56°37′39"对所得角值的处理原则是:若显示值>0,则该值即为所求的αAB ;若显示值<0,则该值加上360°后,才是所求的αAB;。

导线测量步骤

导线测量可以涉及多个方面,例如电阻测量、电流测量、电压测量等。

下面是一般情况下导线测量的步骤:

1. 准备工作:确保电源处于关闭状态,以及相关设备的安全使用。

2. 选择适当的测量工具:根据需要选择合适的测量仪器,如万用表、电流表、电压表等。

3. 确定测量范围:根据电路参数的预估值,选择合适的测量范围,以保证精确测量。

4. 连接测量仪器:根据测量的目的,将测量仪器正确连接到电路中。

例如,如果需要测量电阻,将万用表的两个探针分别连接到导线两端。

5. 采取适当的措施:如果需要测量电流或电压,确保测量回路正确连接,并考虑使用保险丝或电流限制器等安全措施。

6. 执行测量:打开电路电源,观察测量仪器上的读数。

根据需要进行相应的操作,例如记录读数或调整测量范围。

7. 关闭电路电源:在完成测量后,关闭电路电源,断开测量仪器与电路的连接。

8. 分析和记录结果:根据测量仪器上的读数,进行数据分析和记录。

确保对测量结果进行准确的记录。

9. 清理工作:收起测量仪器,并做好清理工作,以确保安全和整洁。

请注意,以上步骤仅供参考,并根据具体的测量需求进行调整。

子学习情境2-5 经纬仪导线测量一、国家平面控制(锁)网的概念为了统一全国的测量工作,需要在我国九百六十多万平方公里的领土上,建立国家的控制网。

国家控制网的作用很多,但最主要是在测绘地形图中起控制作用。

地形图是分幅测绘的,这就要求测绘的各幅地形图能相互拼接而构成整体,且精度均匀。

因此,需要由国家有关部门,根据国家经济和国防建设的需要,全面规划,按照国家制定的统一测量规范,建立起国家控制网。

建立国家控制网的原则是分级布网,逐级控制。

国家控制网分为国家平面控制网和国家高程控制网,建立国家平面控制网的常规方法是三角测量和导线测量。

三角测量是在地面上选择一系列平面控制点组成许多互相连接的三角形,成网状的称三角网(图2-5-1),成锁状的称三角锁(图2-5-2)。

在这些平面控制点上用精密的仪器进行水平角观测,经过严密计算,求出各点的平面坐标,这种测量工作称为三角测量。

用三角测量的方法确定的平面控制点称为三角点。

图2-5-1 图2-5-2导线测量是建立平面控制的另一种常规方法;在地面上选择一系列控制点,将它们依次连成折线,称为导线。

图2-5-3所示的形式为单一导线。

导线构成网状称导线网(图2-5-4)。

测出导线中各折线边的边长和转折角,然后计算出各控制点坐标,这种测量工作称为导线测量。

用导线测量的方法确定的平面控制点称为导线点。

图2-5-3 图2-5-4国家平面控制网(锁)按其精度分为一、二、三、四共4个等级,从一等至四等,控制点的密度逐级加大,而精度则逐级降低。

国家平面控制网(锁)按其精度分为一、二、三、四共4个等级,从一等至四等,控制点的密度逐级加大,而精度则逐级降低。

一等三角锁是国家平面控制的骨干,一般沿经纬线方向构成纵横交叉的锁系,如图2-5-5所示。

纵横四个锁段构成锁环,每个锁段长约200 km。

在锁环中,隔一定距离选择一个控制点,用天文测量的方法,测定其经纬度作为锁中起算和检核的数据。

这种控制点又称为天文点。

二等三角网是在一等锁环内布设成全面三角网的,如图2-5-6所示。

三等三角网则是在二等三角网的基础上所做的进一步加密。

图2-5-5 图2-5-6各等级的三角测量主要技术要求见表2-5-1。

表2-5-1 三角测量主要技术要求精密导线也分为一、二、三、四共4个等级。

一等导线一般沿经纬线或主要交通路线布设,纵横交叉构成较大的导线环。

二等导线布设于一等导线环内,三、四等导线则是在一、二等导线的基础上进一步加密而成。

1、5″、10″小三角及5″、10″导线国家平面控制网(锁)中控制点间距较大,一般最短的也在2 km以上,为了满足大比例尺地形测图的要求,需在国家平面控制的基础上,布设精度稍低于四等的5″、10″小三角网(锁)或5″、10″导线。

5″小三角点间的平均边长为1 km,测角中误差不超过±5″(称5″小三角);10″小三角点间距的平均边长为0.5 km,测角中误差不超过±10″。

在通视困难和隐蔽地区可布设测角中误差为5″、10″导线来代替相应精度的5″、10″小三角网(锁)。

2、图根平面控制点在国家平面控制或小三角等控制点间进一步加密,从而建立的直接为地形测图服务的平面控制点称图根点。

图根点还可以分为两级。

直接在高级控制点基础上加密的图根点称为一级图根点。

在一级图根点的基础上再加密的图根点,称为二级图根点。

测定图根点平面位置的工作,称为图根点平面控制测量。

图根平面控制点,可根据高级控制点在测区内的分布情况、测图比例尺、测区内通视条件以及地形复杂程度,采用图根经纬仪导线、图根三角锁(网)及交会定点的测量方法确定其平面坐标。

无论用哪种方法建立的图根控制,都应当保证在整个测区内有足够密度和精度的图根点。

为满足图根点密度和精度的需要,经纬仪导线总长度和各边长,以及图根三角锁(网)中三角形个数和边长在规范中均作了相应的规定。

但是图根点究竟加密到什么程度,是难以用一个简单的数字确定的。

因为各测区地形条件不一,即使在同一个测区内,各幅图的实际情况也不尽相同,加之测图比例尺和精度要求的差别,若规定一个简单数字作为这诸多方面的抉择标准,则很难符合实际情况。

所以在布设图根点时,应根据具体情况来确定合理的方案。

但为保证测图精度,还必须有一个最少图根点数的要求。

一般说来,在1﹕1000比例尺测图时,每1 km2不得少于50点;在1﹕2000比例尺测图时,每1 km2不得少于15点;在1﹕5000比例尺测图时,每1 km2不得少于7点。

实际上,在山区或地形复杂的隐蔽地区,图根点数往往要比上述最少图根点数增加约30%~60%。

布设图根点时,还必须埋设标志和进行统一编号。

图根点标志一般采用木桩,亦须埋设少量标石或混凝土桩,后者应埋在一级图根点上,其数量每1km2连同高级埋石点在内,对于1﹕5000比例尺测图时为1点;1﹕2000比例尺测图时为4点;1﹕1000比例尺测图时为12点。

同时要求埋石点均匀分布并至少应与一个相邻埋石点通视。

在工矿区,还应根据需要,适当增加埋石点数。

3.测区内控制点加密的层次在测区中,最高一级的平面控制称首级控制。

首级控制的等级应根据测区面积的大小、测图比例尺和测区发展远景等因素确定。

若测区首级控制是国家四级控制,因一般平均边长较长,或虽然局部地区四等控制边长较短,但需顾及厂矿生产时期测量工作的需要,可用5″小三角或5″导线加密,然后再在此基础上布设两级图根点。

在一般地区,如四等控制点的边长较短,也可直接在四等控制的基础上布设两级图根点。

若测区首级控制是5″小三角或5″导线,则可直接在此基础上布设两级图根点。

10″小三角只在面积较小,无发展远景的地区用作首级控制,或作为5″小三角的少量加密点。

二、经纬仪导线测量外业(一)经纬仪导线的一般知识经纬仪导线是建立图根控制的一种常见形式。

经纬仪导线测量,是在选定的导线点上,依次测定其转折角及各边的边长,然后根据已知方向和已知坐标,推算出各导线点坐标。

经纬仪导线应在高一级控制点的基础上布设。

经纬仪导线因只须相邻导线点间互相通视,故适用于在建筑物较密集的矿山工业广场、工厂区、城镇和森林隐蔽地区建立图根控制。

按照不同的情况,经纬仪导线可布设成下列几种形式。

1、闭合导线如图2-5-7(a)所示,导线起始于已知高级控制点A,经各导线点,又回到A点,组成闭合多边形,此称为闭合导线。

2、附合导线如图2-5-7(b)所示,导线从一已知高级控制点A出发,经各导线点后,终止于另一个已知高级控制点B,组成一伸展的折线,此称为附合导线。

3、支导线如图2-5-7(c)所示,导线从一已知高级控制点A出发,经各导线点后既不闭合也不附合于已知控制点,成一开展形,此称支导线。

由于支导线没有终止到已知控制点上,如出现错误不易发现,所以一般规定支导线不宜超过两个点。

图2-5-74、结点导线如图2-5-8所示,导线从三个或三个以上的已知点出发,几条导线交汇于一点J(也有交汇于多点者),该交汇点称为结点。

这种形式的导线称为结点导线。

图2-5-8经纬仪导线按测距方法的不同,又可分为钢尺量距导线、光电测距导线等。

经纬仪导线测量工作分为外业和内业两部分。

外业工作包括选点、埋设标志、测量角度和边长;内业工作是根据已知数据和观测数据,求解导线点的坐标。

经纬仪导线测量,过去因用钢尺量距,工作十分繁重,致使其布设受到许多限制。

现在由于光电测距仪的迅速发展,繁重的量距工作得到了很大改善,这就为经纬仪导线测量更加广泛的在工程中应用开拓了广阔的前景。

5、导线测量的技术要求表2-5-2是《测量规范》中对小区域和图根导线测量的技术要求。

小区域、图根导线测量的技术要求表2-5-2在表2-5-2中,图根导线的平均边长和导线的总长度是根据测图比例尺确定的。

因为图根导线点是测图时的测站点,测图中要求两相邻测站点上测定同一地物作为检核,而测1:500地形图时,规定测站到地物的最大距离为40m,即两测站之间的最大距离为80m,所以对应的导线边最长为80m,表中规定平均边长为75m。

测图中又规定点位中误差不大于图上0.5mm,对1:500地形图上0.5mm对应的实际点位误差为0.25m。

如果把0.25m视为导线的全长闭合差,根据全长相对闭合差则导线的全长为500m。

(三)图根经纬仪导线测量的外业工作1、选点导线点的选择直接关系着经纬仪导线测量外业的难易程度,关系着导线点的数量和分布是否合理,也关系着整个导线测量的精度和速度以及导线点的使用和保存。

因此,在选点前应进行周密的研究与设计。

选点工作一般是先从设计开始。

不同比例尺的图根控制,都对导线的总长、平均边长等作了相应的规定。

为满足上述要求,应先在已有的旧地形图上进行导线点的设计。

为此,需要在图上画出测区范围,标出已知控制点的位置,然后根据地形条件,在图上拟定导线的路线、形式和点位;之后,才带着设计图到测区实地考察,同时依据实际情况,对图上设计作必要的修改。

若测区没有旧的地形图,或测区范围较小,也可直接到测区进行实地考察,依实际情况,直接拟定导线的路线、形式和点位。

当选定点位后,应立即建立和埋设标志。

标志可以是临时性的,如图2-5-9所示。

即在点位上打入木桩,在桩顶钉一钉子或刻画“+”字,以示点位。

如果需要长期保存点位,可以制成永久性标志.如图所示,即埋设混凝土桩,在桩中心的钢筋顶面刻“+”字。

以示点位。

图2-5-9 图2-5-10标志埋设好后,对作为导线点的标志要进行统一编号,并绘制导线点与周围固定地物的相关位置图,称为点之记,如图2-5-11所示,作为今后找点的依据。

为使导线计算简便,应尽可能布设成单一的闭合导线、附和导线或具有一个结点的结点导线,应尽量避免采用支导线。

图2-5-11用作图根控制的钢尺量距经纬仪导线的主要技术要求,应遵守表2-5-3的规定。

表2-5-3 图根钢尺量距导线测量的主要技术要求②隐蔽或特殊困难地区导线相对闭合差可放宽,但不应大于1/1000。

导线点位置的选择,还应做到:(1)导线点应选在土质坚硬、视野开阔、便于安置经纬仪和施测地形图的地方;(2)相邻导线点间应通视良好,地面比较平坦便于钢尺测距,若用光电测距仪测距,则地形条件不限,但要求在导线点间的光路上避开发热体、高压线等;(3)导线边长最好大致相等,以减少望远镜调焦而引起的误差,尤须避免从短边突然转向长边。

导线点位选定后,应根据要求埋设导线点标志并进行统一编号。

为便于测角时寻找目标和瞄准,应在导线点上竖立带有测旗的标杆或其他标志。

2、测角测角前应对经纬仪进行检验与校正。

导线折角可用J6型或J15型经纬仪进行观测。

为防止差错和便于计算,应观测导线前进方向同一侧的水平夹角。

前进方向左侧的水平角叫左角;前进方向右侧的水平角叫右角。

测量人员一般习惯观测左角。