哈萨克人见面,问及对方的族源最少会问到七代,所以人们会尽量熟记七代祖宗。每个父母也会把讲述自己的族源作为严肃的任务来完成。在“阿肯”弹唱比赛中,人们专门追问对方的族源,直到对方回答不上来为止,有的“阿肯”会背诵自己30代之久的族源。

土家人热情好客,"过客不裹粮投宿,无不应者"。昔日,贵客到来,要放铁炮以迎。铁炮如大鞭炮一般大小,竖立于铁匣上,放起来震天动地如果一时没有铁炮,也可鸣放猎枪表示欢迎。听见炮声,寨上的老人、青年、儿童,一齐出来,迎接贵宾。主人立即煨茶装烟,做油茶汤。席上,要喝大碗酒,吃大块肉。同时,还请寨上的老人或头面人物,陪客把盏。

土家人的油茶汤,制作十分考究。先将茶叶、粉丝、黄豆等物,用油炸过,加煮熟的腊肉粒、豆腐颗和玉米泡,再加葱花、姜米等佐料,掺上烧沸的油汤,吃起来清香爽口:泅茶汤冬可暖身,夏可消暑,提神解乏,疗饥醒酒,许多人四季不离,每日必饮。它是土家人待客的传统民族饮料。

土家人火塘内的火,四季不熄。冬天围塘取暖,平时就火用鼎罐做饭,天府好望角的土家人,勤劳质朴,从开春到深秋,有打早工的习惯。他们耿直豪爽,守信如一,有良好的道德风尚。亲朋邻里,遇结婚、丧葬、建房、天灾人祸,互相关照,互相帮助。遇上结婚,全寨人三天可以不开伙,一齐去贺喜,帮着迎亲、过礼、布置新房、做饭安席、照料客人。遇上白喜,听见报丧,全寨人奔来,白日帮忙张罗,夜晚跳丧守灵,直到抬丧掘墓,送葬垒坟,全当自家的事去做。修建房屋时,上梁立柱,合寨出动,无人收取分文。农忙时节,割麦栽秧,打谷扬场,对劳弱户,大家主动相帮,主人家只供饮食。薅包谷时,薅完一家,再走二家,互助互济,不要报酬,千百年来相沿成习。

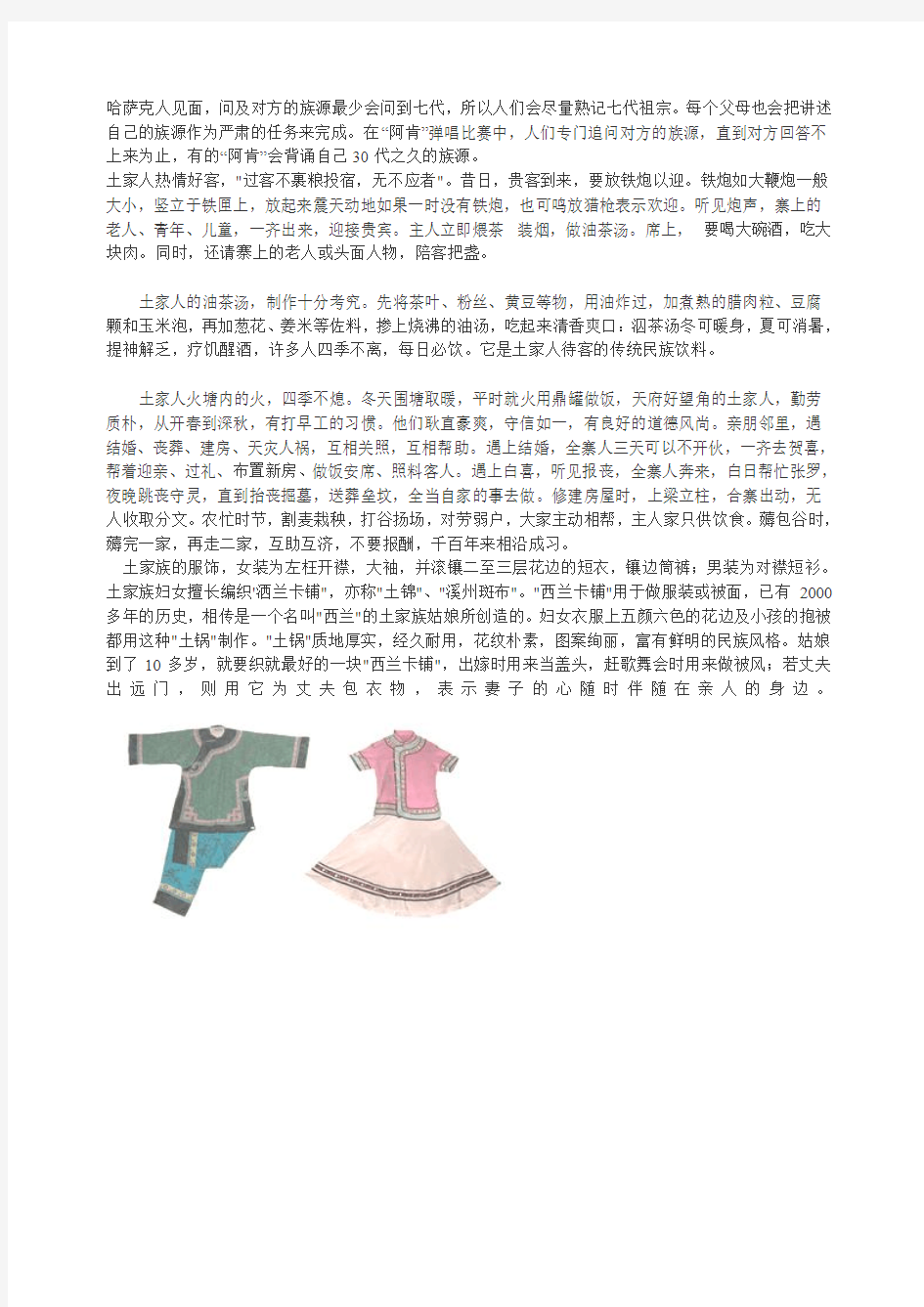

土家族的服饰,女装为左枉开襟,大袖,并滚镶二至三层花边的短衣,镶边筒裤;男装为对襟短衫。土家族妇女擅长编织'洒兰卡铺",亦称"土锦"、"溪州斑布"。"西兰卡铺"用于做服装或被面,已有2000多年的历史,相传是一个名叫"西兰"的土家族姑娘所创造的。妇女衣服上五颜六色的花边及小孩的抱被都用这种"土锅"制作。"土锅"质地厚实,经久耐用,花纹朴素,图案绚丽,富有鲜明的民族风格。姑娘到了10多岁,就要织就最好的一块"西兰卡铺",出嫁时用来当盖头,赶歌舞会时用来做被风;若丈夫出远门,则用它为丈夫包衣物,表示妻子的心随时伴随在亲人的身边。

土家族赶年吃扣肉扣肉的做法其采用五花猪肉,经过煮、炸、蒸等多道工艺制成。虽说是肥肉制成,但吃起来一点也不腻口,味道极其鲜嫩。目前张家界一般餐馆及酒店都有这道菜,以供旅游者享用。去张家界旅游我建议还是一定要去张家界当地吃一吃张家界土家特色菜,张家界土家特产品种还是很多的。有需要帮助可以随

时联系我们的。

融入民俗文化彰显美丽乡村特色——以《尼勒克县乌拉斯台乡巴依.阿吾勒哈萨克族民俗特色村寨规划》为例 摘要:在全面推进社会主义新农村建设步伐的过程中,要想实现美丽乡村的建 设目标。就需要强化对乡村视觉形象设计的重视程度,进而为提升新农区的地方 形象、强化地方的影响力奠定基础,以此来助力于国民经济的稳步前行。在此过 程中,城市文化的逐步渗入,促使传统乡村审美理念随之发生了变化,而借助地 域性传统文化的融入,能够以基于传统文化下视觉景观体系的打遣,为优化乡村 建设的视觉形象奠定基础。本文以《尼勒克县乌拉斯台乡巴依.阿吾勒哈萨克族民俗特色村寨规划》为例,针对地域性传统文化在美丽乡村视觉形象提升中的应用 与创新进行了探讨。并提出了一系列对策。 关键词:美丽乡村;民俗文化;民俗特色 对于民俗文化来说,民俗,就是民间风俗习惯,是一个地方长期形成的风尚,是广大劳 动人民群众在生活中自然形成并长久承袭下来的风俗。 从社会学的角度可以将民俗划分为四大类型:物质民俗,包括生产、商贸、饮食、服饰、居住、交通、医药保健民俗等;社会民俗,包括社会组织民俗、社会制度民俗、岁末节日民 俗及民间娱乐民俗等;精神民俗,包括民间信仰、民间巫术、民间哲学伦理观念以及民间艺 术等;语言民俗,包括民俗语言、民间文学等。 笔者认为关于民俗文化规划,应体现当地村落的文化特色,及村落地域特点。地域特点 主要以山野水志为核心,围绕人与自然抗争到和谐相处的共生局面,使人与自然,人与人, 自然与自然之间的调和魅力凸显,使之成为地域特色;而文化特色便是社会形态及行为模式 的体现,是村落有序发展,经历多辈衍生而出的价值观及意识形态,左右着人与人相处的姿态,从衣、食、住、行等各个方面来体现文化的魅力。 规划着眼原始村落民俗的构成要素,及现代元素的迭代更新,使原始与现代,古韵与时尚,朝相辉映。挖掘民俗特色,从原始及现代元素中择选要素演绎,让原始村落能够通过规划,重新散发古韵魅力。且通过文化的着力点,定位不同相关人群,以使旅游及生活共同促 进发展,构成循环生态,推进民俗文化的衍生,促进乡村人群增收和地域发展。当然,从物 质层面来讲,村落的建筑形态,空间布局,也体现着村庄的民俗特点,可能由于空间的延伸,而构成广场式的宗教活动或是其他活动,由此而来的规划应充分体现当地民俗特点。 规划设计中应重视山水结构,与聚落形成完美构图,视为因地制宜。规划依据功能划分 不同区域,体现不同民俗主题,有完整的游览路线,能够体会真正的民俗文化范畴,民俗功 能应体现在山水之间,使山水悠悠,人乐乐。 一、民俗元素融入 规划从哈萨克族氏族部落的信仰与生活习惯为切入点,考虑到哈萨克民族将某些动物视 为保护神加以崇拜,其中白天鹅被作为图腾、族徽和地名进行使用,更是哈萨克族人们心中 爱情和青春的象征。项目以天鹅造型通过道路路网的构建形成了项目区的主骨架,作为游牧 民族,固有逐水草而居的生活习惯对水的崇敬和对生存的渴望紧密相连,规划由北侧的泉眼 将水系贯穿项目区,东侧以安置牧民为主,从规划的角度做好产业空间的引导,在项目区中 轴线冬不拉广场及西侧规划旅游项目满足游客住宿、餐饮、娱乐、文化、观景、购物、体验 等需求。 二、民族生活习俗复原 从生产方式上从规划的角度引导牧民产业像旅游业发展,从生活模式上从规划布局和建 筑设计上对原有的哈萨克族逐水草而居的生活方式进行设计,复原部落式生活模式,营造游 牧部落民俗与住区。 三、民俗活动的引入 规划设置自然跑道、游客观赏台、游客体验区,通过“哈萨克风俗真是怪、鞭子底下谈恋

西北民族学院学报(哲学社会科学版)2002年第1期J.NORTHWEST MINORITIES UNIVERSITY(Social Sciences)No.1.2002哈萨克族民间骨信仰习俗浅析 周亚成 (新疆大学阿尔泰学所,新疆乌鲁木齐830046) [摘 要]哈萨克族民间骨信仰习俗可以分为人体骨骼信仰和动物骨体信仰。骨信仰习俗的形成既有赖于人们对生物体的认知,又受到远古宗教文化的影响;既受到生活、生产环境的影响,又渗透着世俗的观念。现在骨信仰习俗表现出其有意的一面,同时也有与社会发展变化不相适应的一面,这给民俗学研究一定的启示。 [关键词]哈萨克族;骨;信仰习俗 [中图分类号]C953 [文献标识码]A [文章编号]1001-5140(2002)01-0024-04 在民间的经济生活与社会生活当中,从古至今始终纵横交错地表现出许许多多有信仰色彩的事象,或表现为行为上形成了某种手段或仪式,或表现在口头上形成了一些信仰的语汇或口头文学,或表现在心理上形成了影响精神生活的某种力量。[1]哈萨克族的民间信仰习俗十分广博,并且由于经济生活与社会生活的特殊性,民间信仰习俗多带有鲜明的个性特征,骨信仰习俗便是其中之一。哈萨克族民间骨信仰习俗不仅表现为形式上的多样性和独特性,还反映了哈萨克族对生物体的重要组成部分骨的认识和朴素的环境意识,从中也给民俗学研究一定的启示。 一、骨信仰习俗的多重表现形式 哈萨克族民间骨信仰习俗可以分为人身骨骼信仰和动物骨体信仰,表现在行为、观念、语言和一些仪式中。 (一)人体骨骼信仰 现代生物学和医学知识已经告诉我们:骨骼是支持人和动物体形,保护内部器官,供肌肉附着和作为肌肉运动杠杆作用的支架。人体的骨组织中含有65%的矿物质和30%的有机物质,因而骨既坚硬,又有一定程度的弹性,而且骨松质的腔隙内容纳着红骨髓,是造血器官之一,因此骨在人体中有着十分重要的作用。哈萨克族不仅极为看重骨在人体中的实际作用,而且将骨的意义延伸、扩张,表现出对骨的极端崇拜,达到了一种信仰的境界。如:哈萨克语称骨为 syjek(髓叶克),通过对这一词添加附加成份和予以相应的动词,既用来表示人的体形外貌,也用以表达人的情感、心态。哈萨克语说 长大成人为 syjek bekiw直译为 骨头长够了; 成长、长大为 s yjektenedi,直译为 骨头长大了; 魁伟、强壮的小伙子为 syjek ti d igit直译为 骨头大的小伙子。当一个人十分 悲伤、悲痛时,说成 saj syjegi s rq rlaw,直译为 悲伤进入骨头, 含冤受屈、受压抑为 syjegi d as w,直译为 骨头受压, 天性说成 syjekke bitten minez,直译为 从骨里产生的性格, 积习已久,根深蒂固为 s yjekke si iw,直译为 渗进骨头里的。哈萨克谚语也说 syjek tam r s yjenisip qun k!redi,aw z tamer art ?alade(骨中的朋友相依为命,嘴上的朋友斤斤计较); s!z s yjekten!tedi,tajaq etten!tedi(恶语穿人骨,棍棒破皮肉)等。哈萨克族对骨一词的宽泛运用,使其语言生动、形象,同时也反映出他 [收稿日期]2001-01-05 [作者简介]周亚成(1962-),女,陕西富平人,副教授,主要从事民俗学研究。 ! 24 !

哈萨克族文化 编撰:昌吉市第一小学任建华 哈萨克族的文学 哈萨克族的文学可分为民间文学和书面文学,即作家文学两大类。 民间文学在哈萨克族文学中占有重要的地位,它主要包括神话、传说、民间故事、诗歌、谚语、谜语、格言和弹唱等。在哈萨克族文学史上,《比尔江与萨拉的对唱》、《阿塞特与伊里斯江的对唱》和《居素普别克与莱孜依琶的对唱》等堪称佳作,广泛流传于民间,是哈萨克族家喻户晓的著名对唱文学作品。但是哈萨克族民间文学中,最为引人注目的无疑是长诗和史诗。哈萨克族的长诗和史诗被分为“英雄史诗”、“爱情长诗”和“叙事长诗”三大类型。哈萨克族英雄史诗中最著名、影响最为广泛的作品有《阿里帕米斯》、《豁布兰德》、《叶尔塔尔根》、《哈木巴尔》、《哈班拜》等。其中,《阿里帕米斯》和《豁布兰德》这两部宏伟史诗的产生时间很早。而《叶尔塔尔根》则是以这以后的历史事件为背景的。《哈班拜》、《博亘拜》、《贾尼别克巴图尔》和《萨巴拉克》等则是以18、19世纪的著名历史人物为主人公的英雄史诗或长诗;哈萨克族爱情长诗中最有名的是《吉别克姑娘》、《豁孜阔尔佩席与色彦苏鲁》、《恩利克与科别克》和《萨里哈与萨曼》等,其艺术价值较高,具有很强的感染力;最有影响、最重要的叙事长诗则主要有《考孜库尔帕西与巴彦苏鲁》、《克里米亚的40个巴图尔》、《鹏鹉的40个故事》、《4个宰相》和《巴克提亚尔的40个故事》等。 哈萨克族的作家文学是在古代氏族部落文学的基础上,于5到6世纪形成的,并随之得以发展。其主要作品有《霍尔呼特先知之书》、《乌古斯可汗的传说》等。 哈萨克族的美术

哈萨克族的工艺美术主要有刺绣、雕刻和图案等。 刺绣是哈萨克人十分普遍的传统手工艺术,主要有挑花、刺花、落花、补花、嵌花、锻花、贴边花等多种方法。哈萨克族的日常生活用品,如挂毯、箱套,衣服袖口、前襟和下摆、手巾、挂帘、帷帐、窗帘、门帘、被褥的罩单、枕套、帽子、等都绣有美丽的图案。她们主要用丝线和金线刺绣,色彩大方、鲜艳,多用对比色,表现风格不落俗套,给人一种浓重的草原民族气息。 雕刻是随着手工业生产的发展而发展的,在哈萨克族历史上有铁匠业、银匠业、编织业、缝纫业、皮革业和靴鞋业等多种手工业。哈萨克人喜欢在木床、木箱、桌子、木碗、木盘、木盆以及冬不拉等乐器上雕刻各种图案。图案题材多种多样,主要有日月星辰、动物、花草树木以及各种几何图形。 哈萨克族的绘画艺术也在近现代形成并得到了一定的发展,尤其是解放后,培养了一大批美术家,他们的作品充分反映了哈萨克族人民的生活和生产情况。 悠悠岁月,茫茫草原。长期居住在阿克塞草原的哈萨克族牧民,秉赋草原的灵性、智慧,同时把自然、美丽归还草原。碧草荣枯,穹庐转徙。牧民的生活、习俗、文化与草原一起汇聚为一条涓涓河流。 一、阿依特斯(阿肯弹唱) 阿肯弹唱是哈萨克族人民悠久的民间传统艺术形式。每逢阿肯弹唱会,远近的人们身着盛装,骑着骏马,弹着冬不拉载歌载舞来到鲜花盛开的的草原上,各路歌手登场献艺,听众们喝彩助威,经常是通宵达旦一连数日地尽兴。 (一)特点 阿肯的主要才华表现在即兴创作上.他们一般能够触景生情、出口成章。除了在平日生产和生活中的即兴弹唱、阿肯的重要活动是参加随萨克牧人聚会时的对唱。这种对唱高潮迭起、相持不下、有时通宵不息。阿肯弹唱朗歌词内容、很能表达啖萨克人的豪迈性格、反映高山草原的时代气息。 特别是在对唱中,双方歌手即兴编词,出口成章,边弹边唱,一问一答,以物比兴,借景发挥,用优美的歌词,娴熟多变的弹奏技巧,折服对手,取悦听众。以答词切题准确、语言机智幽默、演唱经验丰富、内容生动有趣者取胜。弹唱会结束时,要为评选出的优秀阿肯颁发奖状奖品,赠送精美的冬不拉。对德高望重的老阿肯,要给他们献上传统的长袷袢。按照习俗,败阵的阿肯还要给得胜的一方赠送毛巾、手帕等物,以示友好祝贺和虚心求教。 (二)形式 阿肯弹唱有两种形式:一是阿肯怀抱冬不拉自弹自唱,这种弹唱多是演唱传统的叙事长诗和民歌;二是对唱,有两人对唱,也有多人对唱。对唱的特点是即兴创作,具有赛歌的性质,把雄辨和唱诗结合在一起,既富生活气息,又生动活泼。他们所唱的内容大致可分为颂歌、哀怨歌、情歌、习俗歌、诙谐歌五大类。 阿肯弹唱的第二种形式是对唱,对唱有2人对唱和4人对唱,有时也有一人单独弹唱叙

论中国少数民族传统文化现状及其走向[ 来源:中国民俗学网 | 发布日期: 2012-01-03 | 浏览(2472)人次 | 投稿 | 收藏 ] 王希恩 内容提要:本文对我国少数民族传统文化的现状和发展趋向作了宏观分析。文章认为,改革开放以来现代化的强烈冲击以及国家和社会对少数民族传统文化着力弘扬的双重作用,使当前少数民族传统文化呈现出复兴、衰退和变异并存的状况;而随着现代化进程的推进,尤其是西部大开发的实施和中国加入WTO的完成,这种状况将持续存在并加剧或扩展。为此,文章提出了正确对待衰退、引导健康变异和促进全面繁荣等应对建设。 关键词:少数民族;传统文化;现代化发展趋向 一、影响少数民族传统文化现状的两个社会背景 (一)现代化的强烈冲击 现代化的推进过程中必然伴随着对传统文化的冲击,这是世界现代史和当代社会发展中极具普遍性的问题;不论发达国家还是发展中国家,不论占人口多数的民族还是少数民族,都是如此。在我国改革开放引导的现代化进程中,不同地区不同民族的交流空前扩大,各种现代传媒的传布速度和传布范围达至空前,各种传统文化受现代文化的冲击也都达至空前。少数民族和民族地区一般较汉族和汉族地区的发展要滞后一些,但至少在80年代后期和90年代初,少数民族传统文化便已面临危机:一些民族歌谣、曲艺、传说等开始失传;一些精湛的民族工艺和建筑开始衰微;一些灵验有效的民族医药失去了市场;一些有利于培养人类美德的传统礼仪和习俗被逐渐废弃等等。时至今日,这种状况有增无减。 关于民族传统文化在某一地区具体的纵向变化,云南大学的李子贤教授在一篇文章中提供了他三下怒江峡谷进行田野考察的印象。 第一次是1963年9月。他从昆明出发,乘车、骑马和步行,几乎花了一个月时间才抵达目的地。当时所见所闻,都是原汁原味的传统文化。村寨里的人们都是清一色的民族服饰,人人会唱传统民谣,都能讲上几则故事,能滔滔不绝地讲解各种习俗礼仪的由来,讲述该族神话。每进一家,均受到传统礼仪的接待。村民中几乎没有会讲汉语的。 第二次是1991年秋。一路乘车,仅花了三天的时间。当年只有几间瓦房、十多间草房的贡山县城,已有了一条大街和高层建筑。傈僳族和怒族村寨中已有人经商,村里的一些年轻人已穿上了城里人的时装。村里讲汉语的人多了,但唱传统歌谣和讲述神话、民间故事及各种民俗由来的人则不多了。 第三次是1997年8月。这里的变化已令人惊讶:贡山、福贡、泸水县城高楼林立,各类商店、餐馆、旅馆应有尽有。有的卡拉OK厅的老板就是少数民族。一住进旅馆,就可以和昆明的家人通电话,让人几乎没有已抵达边境少数民族地

哈萨克族的民俗风情 “马背上的民族”哈萨克族 哈萨克族在新疆有110.7万人,占全疆人口的7.3%。主要分布在北疆沿天山一带,他们大多数从事畜牧业。在牧区,除了少数定居以外,大部分还过着逐水草而居的游牧生活。哈萨克毡房 因与游牧的蒙古族所居住的蒙古包相同,内地人一般称为“蒙古包”。哪里有白云,哪里就有哈萨克的毡房,“毡房”因使用羊毛等擀好的毡子搭制而得名。 服饰哈萨克族的是以草原游牧文化为特征的民族,服装便于骑乘,其民族服装多用羊皮、狐狸皮、鹿皮、狼皮等制作,反映着山地草原民族的生活特点。 男子内穿套头式高领衬衣,青年人的衣领上多刺绣有彩色图案,套西式背心,外穿布面或毛皮大衣,腰束皮带,上系小刀,便于饮食,下穿便于骑马的大裆皮裤,戴的帽子分冬春、夏秋季两种。冬春季的帽子是用狐狸皮或羊羔皮做的尖顶四棱形帽,左右有两个耳扇,后面有一个长尾扇,帽顶有四个棱,这种帽可遮风雪、避寒气;夏秋季的帽子是用羊羔毛制作的白毡帽,帽的翻边用黑平绒制作,这种帽既防雨又防暑。男子穿的鞋、靴也多用皮革制成。 哈萨克族女子的服饰,多姿多彩。她们喜用白、红、绿、淡蓝色的绸缎、花布、毛纺织品等为原料制作连衣裙,年轻姑娘和少妇一般穿袖上有绣花,下摆有多层荷叶边的连衣裙。夏季套穿坎肩或短上衣,冬季外罩棉衣,外出时穿棉大衣。女子最讲究帽子和头巾。未出嫁的姑娘戴夏天扎一条漂亮的三角形或方形头巾,冬天戴一种绒布的硬壳圆顶帽,帽顶饰有猫头鹰羽毛,象征勇敢、坚定。当新娘时,戴一种尖顶帽,上有绣花与金银珠宝装饰,前方还饰有串珠垂吊在脸前,一年后换戴花头巾,有孩子后开始戴披巾。 饮食哈萨克的饮食有着浓厚的游牧生活特点,主要食物皆取自牲畜,奶类和肉类为日常生活之主要食物,面食是次要食物,很少吃蔬菜。肉食多以牛、羊肉为主,也食马肉、驼肉、野生动物肉、鱼等。牛羊肉做法主要有煮、熏、烤三种。 奶类主要有羊奶、牛奶、马奶、驼奶等。奶茶是哈萨克人生活的必需品,一日三餐都离不开,除了喝奶茶之外,有时也喝鲜奶。奶子除了煮奶茶、喝鲜奶,还制成奶油(酥油)、奶豆腐、奶疙瘩等食品。自制的马奶酒和酸奶子,是哈萨克族最喜欢的饮料。 哈萨克族婚礼 哈萨克人为避免血缘相近的婚姻,配偶都要到较远的部落选择。一旦成婚,女子便很少有机会回到父母家中。因此,结婚对姑娘来说,既是大喜的日子,也是悲伤的时刻,所以“边哭边唱”是哈萨克族姑娘出嫁的一大特色。 哈萨克族待客 终年以草原为家的哈萨克人会盛情接待远道来的客人。在哈萨克人家中,有为老人特设的木床,客人进屋后应坐在地毯上,切忌坐床。如果床上遮挂了布幔,客人不要掀开向幔中看。哈萨克人待客礼仪周到,入座时,一般是客左主右,客人们在毡房内按次序席地而座,主人先将奶茶、酥油、油炸食品、奶酪、糖果等牧区最好的食品让客人品尝。然后主人牵来一只肥羊,站在毡房门外,对客人说:“尊敬的客人,你远道而来,是我们家的荣耀,请允许我宰羊为你接风洗尘。”客人中年长尊贵的人这时要代表大家向主人祝福,感谢主人的盛情,祝愿主人家兴旺发达。进餐前主人提壶进屋,从左侧开始按顺序为客人倒水洗手,用餐之后则从右侧开始按顺序倒水。羊肉煮熟后端上餐桌,主人先用双手捧起盛有羊头的盘子交于那位年长尊贵的客人,客人则将羊头上一只耳朵割下来先递给主人家的孩子,一来表示赞扬你家的孩子听话,二来表示对主人家的尊敬(重视对方的孩子是对主人的尊敬),再将羊头奉还给主人。一般吃肉时,羊的肋骨和后腿肉给客人食用,羊腿上的关节肉和胸肌肉给女婿和儿媳,羊舌、腰子和心脏则给小孩。 哈萨克族的叼羊、姑娘追、赛马 叼羊是为祈祷祝福的一种文娱活动。开始先由主持者祈祷,众人再向主持者祝福。然后宰杀被争夺的羊,割下羊头。发出抢夺信号,参加者飞马来夺(也有用活羊争夺的)。夺到的羊被人们簇拥带回,亲友一起共食,叫做“幸福肉”。 哈萨克族的主要节日有古尔邦节、肉孜节和纳吾热孜节, 诺鲁孜。 丧葬习俗是先用清水沐浴尸体,再用白布缠身,然后进行土葬。

浅谈哈萨克族舞蹈造型与其传统图案纹饰 间的关系 摘要:一个民族的艺术文化离不开哺育它成长的民族文化,民族文化又与这个民族所处的生态环境、地理条件、生计方式、宗教习俗等密切相关。哈萨克族自古以来就是一个以游牧为主要生产方式的草原民族,是我国北方草原文化尤其是新疆草原文化的集大成者。哈萨克族舞蹈与传统图案艺术是草原文化的产物,也是草原文化中最简洁明快的文化形式和高度浓缩的生活写照。所以哈萨克族舞蹈与传统图案艺术蕴含着深厚的草原文化色彩。本文通过探讨哈萨克族舞蹈与传统图案纹饰之间的关系,以此说明正是哈萨克族悠久的历史与长期的游牧生活习俗造就了独特的草原艺术文化关键词:哈萨克族舞蹈;传统图案;纹饰;游牧民族;草原文化 一、代表草原文化的哈萨克族舞蹈与哈萨克族传统图纹 (一)、草原文化背景下的哈萨克族舞蹈 草原文化从本质上讲是一种民族文化,是指世代生息在草原地区的先民,部落,民族共同创造的一种与草原生态环境相适应的文化。这种文化包括草原人们的生产方式,生活方式以及与之相适应的风俗习惯,社会制度,思想观念,宗教信仰,文学艺术等,其中价值体系是其核心内容。从目前的

文化定位特征来看,草原文化是具有浓厚地域特色和民族特征的一种复合性文化。是北方诸多游牧民族在漫长的历史过程中共同创造承传,发展的,以一种薪火传递的接力形式承传和递进的 哈萨克族是新疆草原文化的集大成者,而舞蹈艺术作为草原文化的主要组成部分和重要内容,是草原文化在该领域的集中表现。作为草原游牧民族,哈萨克族舞蹈,动律感极强,表现风格粗犷剽悍,哈萨克族男士舞蹈动作以“动肩”和跳“马步”见长,表现哈萨克族男子的勇猛刚烈。其次女性的“绕手腕”和“挥动手臂”的舞姿,整个身体动律很柔美,委婉,表现哈萨克族女子的婀娜多姿,柔情似水的体态 哈萨克族舞蹈内容虽然以草原游牧文化为主但其包含的内容丰富多彩,不仅有游牧生产生活和农业生产生活的内容,还有以放牧和耕田为主的劳动为主舞蹈内容,甚至还包括春天百花,草原上的花草植物这样一些现象。舞蹈主要有,“黑走马”,用哈萨克语翻译是“哈拉角勒哈”,意思是“黑色奔腾的赛马”,其舞姿也是模仿黑走马的走,跑,跳,跃等姿态,在全身一张一弛的律动中表现狙犷、剽悍和豪放的风格。其次,模仿动物,鸟类,自然世界的模拟舞蹈。此类舞蹈反映了狩猎、转场及游牧生活。例如:天鹅舞,鹰舞,熊舞,山羊舞。再次为表现哈萨克民族的生产生活而产生的劳动舞蹈类。哈萨克语称“也翁别克比”,是一个集体舞蹈,

浅谈哈萨克族的驯鹰习俗 12 月中旬,冒着零下30 多度的严寒,我们访问了阿勒泰市切尔齐克乡克孜勒乌元克村哈萨克族的一位萨雅齐。他家在冬牧场,离阿勒泰有70 多公里。大雪过后,这里已是一片白茫茫的冰雪世界,四野静寂,了无人迹。沿着崎岖不平的雪路,我们的汽车停在一排孤零零的土木结构的房子面前,门前的几头奶牛身披雪霜,黑色牧羊犬的脸面也挂满白胡子。 这位名叫巴依达吾列提俄德尔希的哈萨克族萨雅齐,个头不高,虎背熊腰,十分结实。知道我们的来意后,他进到另一间房里把他心爱的老鹰请到了我们面前。从来没和老鹰这么近距离地面对面过,天空中翱翔的小黑点,一下子变成眼前这个庞然大物,让我顿时心惊肉跳。鹰高80多厘米,体重约 7 千克,双翼展开据说能达2米。 鹰最厉害的身体部位爪,三趾向前,一趾朝后,铁钩般锋利。抓取猎物时,鹰爪像尖刀样地深深扎进猎物要害,撕裂皮肉,扯破血管,扭断脖子,猎物顷刻毙命。展开后犹如大氅的巨大双翼是老鹰的另一有力武器,当它以时速200 公里以上的速度向下俯冲时,宛如一架小型飞机,任何活物撞上,都只有倒地不起的命运。 哈萨克族萨雅齐的老鹰站在一个木墩上,头上蒙了一个黑皮眼罩。几分钟后,主人动作轻柔、缓慢地摘下了老鹰的眼罩。我们的眼前像突然摆放了两颗黑漆漆的夜明珠,熠熠生辉。老鹰神情严肃,用它锐利的眼神睃视了下四周,然后目光冷冷地落在我们身上,仿佛是在审查我们这些陌生人。 阿勒泰的鹰多住在悬崖峭壁上,每对巢区大约相距 10 公里。3 月上旬是老鹰们的恋爱季,它们成双成对地在空中盘旋追逐。4 月中旬产卵;巢多置于悬岩凹处,距地高20 多米,一般人很难接近鹰巢。鹰巢很大,直径一米多,中间凹下去,铺树枝、树叶、枯草和羽毛等,鹰巢要用很多年,每年都进行修补和增加新的巢材,使用年限长的鹰巢会更大。 鹰每次产蛋的数量不多,一般每窝产蛋 1 到 3枚。蛋的大小和鹅蛋差不多,青灰白色,上有红褐色斑点和斑纹,第一枚蛋产出后即孵蛋,公母鹰轮流孵蛋,孵化期 40 多天,80 天左右鹰雏即可离巢。一窝如果孵出三只小鹰,由于食物不足,最弱的小鹰,就会被哥哥或者姐姐欺负,甚至被啄死吃掉。所以,通常情况下,一窝只能孵出两只鹰。 那么,他们怎么捉到鹰呢?我非常好奇。鹰巢那么高,鹰又是常年在高高的蓝天之上展翅飞翔。真是想象不出驯鹰人是怎么做到把空中霸主变成身边的工作伙伴的。 俄德尔希告诉我,捉鹰方法很多,但万变不离其宗,无论野兽多么凶猛,却都逃不出狡猾的猎人精心设下的圈套。方法一:在鹰经常飞行的地方,摆一只死兔子在地面,然后绑一只活乌鸦在死兔子身上,乌鸦不停乱动,好像正在吃兔子,再支一个20多平方的大网在地面之上,就可以张网待鹰了。 俄德尔希告诉我们,鹰很聪明,也很懂感情,但同时非常凶猛、狂妄。刚捉到时,不给吃喝,脖子上栓根绳子,并用眼罩罩住鹰眼,把它放在悬挂在半空的木棍或木墩上,昼夜不停地来回摇晃,使鹰无法入睡或休息。

双语教育与哈萨克语言文化传承发展研究 哈萨克族有着悠久的历史和灿烂的文化,随着现代化的发展,各种文化形态的不断冲击,哈萨克族长期积累起来的语言、文字和丰富、独特的优秀传统文化正面临重重困难,如果不对这一问题进行认真研究及采取保护措施,哈萨克族优秀传统文化的独特性就可能随时间的推移而逐渐消亡。本文将从三个方面来探讨双语教育与哈萨克语言文化的传承与发展。 一、双语教育对民族文化的保护与传承的作用 少数民族语言的教育应是以少数民族语言文字为基本载体的民族语言文化教育,而不是简单地理解为民族语文课的开设。同时,也要认识到双语教育承担着“国家一体化与民族文化多元化的冲突与和谐”这一重大课题,多年来,大多数学者已经达到一个共识:推进双语教育是有好处的。 第一,过去,民族文化传承的媒介是民族文化典籍、宗教仪式、节庆活动等,而在现代教育体制下,学校教育在文化传承中发挥较大的作用。如以双语教育为依托,设置民族乡土课程,让民族文化以书面的形式进入课堂,有助于學生对本民族的文化形成一条完整的思维链条。 第二,良好的社会民族文化保护氛围可以提高双语教育的效能,因为学校不是一个与社会相脱离,要想发挥双语教育对民族文化保护与传承的最大效能,建立良好的民族文化保护与传承的社会氛围很有必要。 二、哈萨克族文化传承现状及存在的问题 本文以伊犁、塔城、阿勒泰等三个学校为调查研究对象: 1.哈萨克族民族文化传承现状 第一、双语教学传承民族文化 在调查中我们发现,学校双语教育中哈萨克族传统文化传承内容来看,语言文字、历史文化、风俗习惯、音乐舞蹈、图案雕刻、体育竞技均涉及到,只是程度不同而已,详见表一。从表中可以看出,哈萨克族地区,将哈萨克族传统文化融入双语教育教学中,尤其是哈萨克语文教学中,并通过哈萨克族传统文化中优秀的诗歌散文、谚语、英雄史诗等教学内容来丰富传统文化底蕴。还通过体育、美术、音乐等课程教学中穿插了哈萨克族的民间体育项目、刺绣图案艺术、民歌、民族乐器等内容,极大地丰富了哈萨克族传统文化内容。 第二、校本课程传承民族文化 学校在做好双语教学的同时,还根据自身的办学特色打造了涵盖多种哈萨克

关于哈萨克族的民间传说故事 1.白天鹅的故事(哈萨克的来历) 在古代,有一位名叫卡勒恰哈德尔的首领,深受人们的拥护和爱戴。后来,因战争失利,部众四散,他身负重伤,单独一人在荒无人烟的戈壁上行走。当时正是炎热的夏季,戈壁滩上犹如火炉一般。重伤和饥渴,使他生命垂危倒在戈壁滩上。突然,天上飞来一只白色雌天鹅。它给卡勒恰哈德尔几滴口涎,然后把他带到湖边。卡勒恰哈德尔喝了水,伤病好像完全消失。顷刻间,这只白色雌天鹅突然变成一位美丽的少女,于是两人结为夫妇。婚后生下一个男孩,取名哈萨克,意即“白天鹅”。后来,哈萨克生下三个儿子,长子名别克阿尔斯,次子名阿克阿尔斯,三子名江阿尔斯。他们的后裔分别为哈萨克族的大、中、小玉兹(玉兹,当于地域性的部落联盟);由于三个玉兹都是“哈萨克”的后裔,所以大、中、小玉兹的人们便以“哈萨克”为自己的民族名称。 2.“姑娘追”的起源 姑娘追:“姑娘追”哈萨克语“克孜库娃”,是哈萨克族青年男女喜爱的一种马上体育活动;也是青年男女表达爱慕之情的特殊方式。青年男女通过“姑娘追”互相认识、互相了解,最终有情人终成眷属。“姑娘追”一般在夏秋季节空旷、平坦的草甸上举行,远近牧民都骑马前来参观。据说很早以前,有两个哈萨克部落的头人结成了儿女亲家,在姑娘准备过门那天,来接亲的人有意夸赞他们新郎的马是最好的千里马。新娘的父亲听后便说:“我女儿骑的马才是最好的马,不信可以比一比,如果你们的马能追上我女儿的马,今天姑娘就过门,否则就改日再说。”于是比赛开始了。姑娘因为对小伙子早有好感,于是故意放慢速度假装让小伙子追上,借机进行交流和沟通,返回时她又让小伙子在前面跑,自己在后面追赶,结果把“追姑娘”变成了“姑娘追”。于是“姑娘追”就由此产生了。从此以后,哈萨克族有许多青年男女就是通过这种嬉戏式的相互追逐和交流产生了好感,萌发了爱情,并结为终身伴侣。如今的这种活动已不再拘限于青年男女,有时一些结了婚的成年男女也会参与其中,但一般要求男女双方要年龄相近,因为这样才可以随意的做游戏和开玩笑。 3.“冬不拉”的传说 冬不拉是一种哈萨克族民间流行的弹拨乐器。音箱是用松木或桦木制成,或扁平或瓢形,琴杆细长,上面有8—10个品位,两根丝弦或钢丝弦,可奏出三至八度的和音。 (1)传说,很早以前,草原上有一个残暴的可汗。与他一样凶狠残暴的儿子,在为他筹办50大寿前的一次狩猎中失踪,可汗命令王宫里的奴仆必须在三天内找到他,谁带来不好的消息,谁将会受到嘴里灌满鼎沸铝水的惩罚。

伊犁师范学院中语学院 攻读硕士学位研究生试卷(作业)封面(2011 至2012 学年度一学期) 题目儒家文化的现代内涵 科目中国传统文化 姓名程琼 专业哈汉语翻译 入学年月2011年9月

儒家文化的现代内涵 儒家文化是中国文化最重要的组成部分。要了解中国的历史与现实,构建具有中国风格的社会主义新文化,就必须对儒家文化的基本精神及现代价值有一个客观的认识和把握。儒家文化中的和谐意识、人本意识、忧患意识、道德意识和力行意识对中国社会的民族性格和民族精神的形成有深远的影响。 (一)和谐意识与和平发展儒家文化中的和谐意识包涵天人关系的和谐与人际关系的和谐两层意思。关于天人关系的和谐,儒家提倡“天人合一”。孔子主张寓天道于人道之中,要在人道的统一性中见出天道的统一性。因此,他既讲“天知人”,把天拟人化、道德化;又讲“人知天”,强调人在天命面前不是被动的。孟子把天和人的心性联系起来,主张“尽心”而“知性”,“知性”而“知天”,以人性为中介将天和人沟通和统一起来。当今的时代是和平与发展的时代。和平与发展既离不开人与自然的和谐,也离不开人际关系的和谐。小至家庭,大至一个国家、一个民族乃至整个人类的发展,都是同样的道理。可以想象,如果片面照搬西方的“戡天”思想而对自然进行掠夺性开发,其结果只会破坏自然生态的平衡,并最终招致大自然的惩罚和报复。 (二)人本意识与对人的尊重所谓人本意识,也就是尊重人和推崇人,宏扬人的生命存在的意义和主体独立自觉的价值。而这也正是儒家所津津乐道和汲汲追求的东西。无疑,儒家不像西方文艺复兴时代的思想家那样,突出人的个性自由与解放和个体的独立与发展。一方面,儒家从人性的普遍性出发,把人看成是一种社会性的类存在,作为类存在,人在自然、宇宙中居于特殊的位置。另一方面,儒家立足于人的家庭血缘关系,以人伦世界、人伦社会为人的生存发展的根本依托,故而人的社会价值或类主体价值较之人的自我价值或个体价值更重要。正是在这样的意义上,儒家强调“人贵物贱”,认为人类有着不同于其他事物的高明高贵之处,具有其他事物无法比拟的价值;强调“民为邦本”,认为人民构成国家政治的基础,只有基础牢固,国家的安宁才有保障,国家的发展才有可能;强调“民贵君轻”,认为人民、国家、君主的重要性,人民是第一位的,天下之得失取决于民心之向背。儒家的人本意识突出人的主体性,主张把人当人来看待,提倡重视民意,与民同乐,这是尊重人性尊重人的体现,也是古代民主思想的萌芽。固然,儒家的人本或民本思想不同于近代西方的民主思想,人本或民本观念是通过对人性的肯定来论证人格尊严,民主观念是通过对人权的肯定导出人格平等。人性与人权、民本与民主具有相通性,但不能等同。 (三)忧患意识与责任承担忧患意识是一种特殊的意识,是指人们从忧患境遇的困扰中体验到人性的尊严和伟大及其人之为人的意义和价值,并进而以自身内在的生命力量去突破困境、超越忧患的

从游牧到农耕:哈萨克族生计方式选择和文化适应 本论文转载于论文天下:https://www.doczj.com/doc/397835782.html,/product.sf.3970714.1/ 论文摘要: 本文是笔者在深入新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县查干布拉克村进行了为期三个月的实地调查(略)文主要以查干布拉克村为例,通过参与观察、人物访谈等研究方法,描述并分析了定居哈萨克族生计方式的变迁,探讨(略)及影响.以期对哈萨克族的发展有所裨益.本文共分六章:第一章介绍选题缘起与意义、研究方法;梳理国内外有关文化变迁理论的研究及学术界对哈萨克族文化变迁的研究现状.第二章概述查干布拉克村的背景情况,简述了村落的发展概况以及民族关系的现状.第三章论述哈萨克族生计方式的变迁.农牧业体制变革是哈萨克族生计方式变迁的重要因素.这一变迁历程伴随着牲畜种类与结构、牧养方式的变化(略)改良、农用机械的改进等问题.第四章分析哈萨克族生计方式变迁的原因.第五章从物质文化和精神文化两个方面论述了哈萨克族生计方式的变迁带来的影响.第六章余论,是对全文的总结. The dissertation is acc(omitted)on the basis of three month field work at Qagan bulak village of Qapqal xibe Autonomous country ,I li Kazak Autonomous prefecture (omitted)g .Taking Qagan bulak village for example(omitted)r tries to discuss the cultural change of Kazak by the methods of self-observing and participant observation etc. The dissertation includes six chapters: The first(omitted)riefly introduces th(omitted)dies and researches as well as the methods used .The second chapter introduces the ba... 目录:摘要第3-4页 ABSTRACT 第4页 1 绪论第7-16页 ·研究的缘起第7-8页 ·研究的意义第8页 ·文献综述第8-12页 ·生计方式变迁的理论研究第8-9页 ·游牧民族的文化变迁研究第9-11页 ·哈萨克族文化变迁研究现状第11-12页 ·研究理论及方法第12-16页 ·理论架构第12-14页 ·研究方法第14页 ·关于田野工作第14-16页 2 社区概况第16-20页 ·地理位置与历史沿革第16-18页 ·村落发展概况第18-19页 ·民族关系第19-20页 3 哈萨克族生计方式的变迁第20-33页 ·畜牧生计方式的变迁第20-25页 ·传统的畜牧生计方式第20页 ·定居后畜牧生计方式的变迁第20-25页 ·农耕生计方式的变迁第25-33页 ·农耕生计方式的缘起第25-26页 ·定居后农耕生计方式的变迁第26-33页 4 生计方式变迁的原因第33-38页 ·环境的变化第33-35页 ·自然环境第34页

哈萨克族丧葬习俗 哈萨克人的丧葬仪式基本上是按照伊斯兰教的仪礼进行的。人死之后脸朝西安放,绑住下巴颏,用洗净的布遮盖脸面,用围帐将遗体围挡起来。遗体在家停放一天或三天,由近亲点灯守灵。前来吊唁的人们要进屋与遗体告别,并安慰死者的亲属。然后用清水洗尸,洗完后用白布缠裹尸体,安放在灵柩内。接着举行祈祷赎罪仪式。赎罪仪式结束后,将灵柩抬到屋外,举行“加纳扎”仪式。参加者全体站立,由阿訇主持念经。念完经后,死者的亲属问众人:“这个人生前是怎么样的人?”众人异口同声地回答:“是个好人,善良的人,祝他升入天堂!愿他安息吧!” “加纳扎”仪式结束之后,即举行出殡仪式。坟地远的用骆驼驮,并用毯子覆盖灵柩。墓穴根据地形挖成直墓坑或掏成洞穴,尸体头部朝南,足部朝北,面朝西(即面对麦加)安放在墓穴里。在尸体放进墓穴之前,所有送葬者每人在尸体上放一撮土,然后安放尸体,并堵好洞口。 死者入葬七天时要举行“七天祭”,并给洗尸的人赠送衣服或衣料。四十天时要举行“四十天祭”,一周年时举行“周年祭”。 按照传统习惯,对死者要进行长时间的哀悼。死者的妻子一年之内必须身着黑服,头包白布,以志悼念。同时还要唱挽歌一年。挽歌自有其固定的哀调。每天在旭日将升和夕阳将落之时唱挽歌,如果远远看到前来吊唁的人也要唱挽歌,与吊唁的人见面时更要大声唱挽歌。如果前来吊唁者是女的或是近亲,则相互拥抱,放声大唱挽歌。 死者埋葬之后,亲属和本部落的人们要给死者家送食物、白布和牲畜。如死者是有名望有地位的人,他的毡房旁边要挂吊唁的旗子,旗子的颜色因年龄而异,有严格区别:年轻人挂红色旗子,老年人挂白色旗子,中年人挂的旗子是一半红一半白。死者生前经常乘骑的马要剪断尾巴,不允许任何人骑。转场或搬家时,需将死者生前所用的马鞍和衣物统统挂在马背上,并由死者的妻子领着走。同时还要带上志哀的旗子,经过别人的毡房时都要唱挽歌。 一周年时,要重修死者的坟墓。坟墓的形式视其地位和经济状况而定。一般人的坟墓用石块垒起,有地位的人用土坯砌成圆形或者方形的墓形。也有呈八棱形状的。一些有名望的死者,还在坟墓上用砖砌起高高的拱塔,墓地范围很广,他的亲属或同部落的人都可埋葬在周围。 一周年的祭祀活动是极为隆重的。除重修坟墓外,还邀请亲属和本部落的人参加祭祀活动。祭祀之日,先将死者生前的乘骑牵到毡房前,这时死者的妻子儿女哭着与死者的乘骑告别,然后将乘骑宰掉,并将志哀的旗子拿下,折断旗杆。接着宰杀许多牲畜款待参加祭祀的人,并举行赛马、摔跤和阿肯弹唱等活动以悼念死者。悼念活动结束后,死者的妻子取下头上的白沙,儿女们脱下黑色的丧服,并将事先挂在屋内的死者生前的衣服取下,交给主持祭祀仪式的老年人。老年人将死者的衣服以及死者乘骑的马头,四个马蹄和马皮一块拿到墓地上去安放。

迪玛希的个人资料介绍 中文名:迪玛希外文名:DimashKudaibergen、 Димаш??дай别名:迪玛希·库达依别列根 民族:哈萨克族出生地:哈萨克斯坦 职业:歌手星座:双子座血型:B 身高:180cm体重:60kg 毕业院校:哈萨克斯坦国立艺术大学出道年份:2010年 代表作品:《歌手》《一个忧伤者的求救》《Opera2》 迪玛希·库达依别列根出生在哈萨克斯坦的一个音乐世家里,从小受到家庭的熏陶,而对音乐着迷,并从小开始学习钢琴。迪玛希·库达依别列根5岁便在音乐合唱团演唱歌曲,6岁时获得了哈萨克斯坦“Айналайын”钢琴比赛的冠军。 2010年,获得 “ЗвонкиеголосаБайконура”国际艺术节一等奖,从而正式进入演艺圈;同年,报名参加了“雏鹰之翅青年歌手大赛”,但由于年龄太小而没有入选正赛。 2012年,参加“Жас?анат(青年荣)”大赛,并获得总决赛冠军;同年,参加“Восточныйбазар”国际歌唱比赛,并获得总决赛冠军。 2014年,参加“Славянбазары2015”流行歌曲大赛,最终获得总决赛冠军,比赛期间他还演唱了《Opyatmetel》等歌曲。

2015年,参加“国际斯拉夫音乐节”,并取得了175分的成绩,并因此在中亚及东欧斯拉夫地区获得关注;同年,获得“欧亚歌手大赛”第一名。 2016年,推出首张个人EP专辑《DimashKudaibergen》,收录 了包括《Yerkeleteyin》、《Daididau》等在内的4首歌曲;同年, 签约黑金经纪,成为旗下签约艺人。 迪玛希·库达依别列根有着得天独厚的音乐天赋,他的嗓音能够横跨4.5组音阶,他也因此被誉为“哈萨克斯坦国宝级天籁”。身 高超过190cm的迪玛希·库达依别列根拥有深邃的五官,不少人在 还没听到他开口唱歌时,都会先被其高颜值吸引。迪玛希·库达依 别列根是一名实力派歌手,他能熟练掌握多种唱法,尤其以高音见长。迪玛希·库达依别列根神似林志炫,他也因此被称作为“青春 版林志炫”。迪玛希·库达依别列根有着一双大眼睛,像小鹿一样 透着无辜。迪玛希·库达依别列根一直都是以英俊帅气的形象示人,他能轻松驾驭美声和流行唱法,嗓音清亮还自带歌剧混响。

电影“鲜花”体现的哈萨克族传统民俗文化 哈斯铁尔.巧坦 摘要:新疆本土电影《鲜花》对民俗文化的运用非常重视,为了很好地展示出哈萨克族特殊而独具艺术魅力的民俗文化,影片巧妙地运用了哈萨克族的多种民俗事象,使它成为影片有机体上不可缺少的组成部分,成为影片的一大奇观,在影片中发挥着巨大的作用。民俗文化成为影片的一大亮点。 关键词:《鲜花》;哈萨克族;民俗文化 引言:的该片以哈萨克族“阿依特斯”(一种即兴表演方式)这一文化形态和草原生活的有机结合为叙事背景,着力塑造了一位性格坚毅、善良智慧的女阿肯“鲜花”的生活、情感、奋斗经历,表达了哈萨克族独特的励志哲理,以及原生态的文化魅力,弘扬了真善美。民俗存在于现实生活的各个方面,又包含了群体共同文化意识,因此,民俗在电影的情感、思想、气氛、风格特质等层面都具有极强的穿透力。《鲜花》中许多民俗的运用都是富有深意的,它将民俗的文化意义与影片的情节相融,对于电影主题的抒发起着绝妙作用。 正文: 影片《鲜花》亦如其名,是一部洋溢着芬芳动人气质的作品。与投资上亿的“大片”相比,这不是一部大制作,但这并不代表其境界和格局狭小。恰恰相反,这个讲述哈萨克女阿肯(歌手)的故事同时在叙述一个民族的文化诗意,甚至后者才是叙述的本源和魅力所在。为了很好的展示出哈萨克族特殊而独具而艺术魅力的民俗文化,影片巧妙地运用了哈萨克族多种风俗习惯,使它成为影片的一个亮点。在影片中发挥着重大作用,归结起来,主要表现在一下方面: 2.推动故事情节的展开,增加审美的情趣,调动观众的情绪 在民俗影片中,民俗事象不能游离在故事之外,不能只是利用民俗文化来制造“奇观化”的视觉盛宴来吸引观众的眼球,也不仅仅只是利用民俗文化来进行穿针引线的作用,而是将民俗文化与情节交融,使得故事更具真实性,更加引人入胜。《鲜花》这部影片是以“鲜花”的人生经历为线索来推动情节发展的,可以说,鲜花虽然经历了“失父”、“断指”、“丧夫”等磨难,但整体说来,她的人生也不算特别曲折离奇。如果以记录的方式来展示鲜花的一生,并不会使多少人感动。但是,影片巧妙地将民俗文化故事情节有机融合,这就增加了影片的审美情趣,吸引了观众。影片运用了一种超现实的手法对整个故事情节进行结构,整部电影由 5 部分组成:摇篮曲、挽歌、谎言歌、哭嫁歌、无声,这样组织结构一方面是为了尊重哈萨克族那种“从出生到死亡,唱着歌来,唱着歌去”的特有的一种意识形态。另一方面也使得故事情节的发展井然有序,繁而

关于哈萨克族的饮食文化有哪些 哈萨克族的饮食有着浓厚的游牧生活的特点,本文通过对哈萨克牧民饮食文化的研究,来探索哈萨克族饮食文化的变迁。接下来就和一起来了解下吧! 哈萨克族主要分布在中国新疆北部。他们大部分从事畜牧业,除了少数经营农业已经定居外,绝大多数都是按季节转移牧场,过着逐水草而居的游牧生活。哈萨克族的饮食有着浓厚的游牧生活的特点,主要食物都取自牲畜。过去,奶类和肉类是日常生活的主要食物,面食是次要的食物,很少吃蔬菜。肉食主要有绵羊肉、山羊肉、牛肉、马肉、骆驼肉。野兽肉和野禽肉也是人们补充的肉食。做法主要有煮、熏、烤三种。 哈萨克族的饮食文化特色最普遍的是吃手抓羊肉,其作法是把连骨羊肉切成大块,连同羊头、肚、心、肝、肺等一块放进铁锅加水同煮。水沸后,撒去浮沫,加入适量的盐,再用文火烧,熟后将肉切成小块,用手抓着吃,各人根据个人的口味随时增加盐末。 烤肉主要在招待客人和外出狩猎时食用。客人光临后,哈萨克人就宰杀肥羊,取出其内脏,用火烤全羊。猎手们在野外打猎,常把猎肉放在火堆上烤熟后食用;牧民们在野外放牧,砍几根木棍,上端削尖,串上切成薄片的野生动物肉,放在火上烤熟吃,别有一番风味。 熏肉是为了长时期保存而制作的一种肉制品。"熏"

作为一种烹调方法,是指将已经熟处理的肉类主料,再用烟熏制,使主料色泽加重、油亮,并带有烟的特有芳香,便于携带和贮存。熏肉时,放一些盐,有的还放野葱。加放野葱熏干的肉,味道更为鲜美。每到深秋季节,羊肥马壮,牧民们都要宰杀羊马牛,把大部分肉熏制后存放到冬季食用。还用马肉灌成腊肠,能够存放很长一段时期。除了吃肉以外,牧民们也吃米、面调制的食物,如烤饼、抓饭、"包尔沙克"(羊油炸面团)、"库卡代"(羊肉面片)等。他们很少吃蔬菜,偶尔吃些沙葱或者野菜。 在牧区,哈萨克族的奶制品种类很多,有奶疙瘩、奶皮子、奶酪、酥油等。酥油大多用牛奶或者羊奶制成,做好后储藏在宰后洗净的羊胃里。 牧民们最喜欢喝奶茶,奶茶是用砖茶再加牛奶或羊奶、盐等煮成的。除了喝奶茶之外,有时也喝鲜奶。把刚挤下来的鲜奶煮沸饮用,味道鲜甜,营养价值高。另外,奶子还可以制成各种奶制品,如奶油、奶豆腐、奶疙瘩等。 哈萨克族面食有馕、包吾尔萨克、馓子、油饼、面条等。米食有抓饭、炒小麦、小麦饭和小米饭等。馕,是用发酵面团做成的圆饼,放进馕坑内用红火炭烤制,也有的家庭用圆煎锅烙制。 包吾尔萨克(油子),用奶或用盐水调制成发酵面团,然后拧成条状,并用刀切成菱形,放进烧沸的牛油或羊油锅内,炸至呈黄色取出。包吾尔萨克多为节庆或招待客人而作。 烧小麦,炒前除掉麦皮,放羊油炒后捣成粉,再放羊尾油,与茶