1 1 1 碰撞

2 动量

一、碰撞中的动能变化及碰撞分类

1.碰撞的定义做相对运动的两个(或几个)物体相遇而发生相互作用,在很短的时间内,它们的运动状态会发生显著变化,这一过程叫做碰撞.

2.碰撞的分类

(1)弹性碰撞:碰撞前后两滑块的总动能不变. (2)非弹性碰撞:碰撞后两滑块的总动能减少了.

(3)完全非弹性碰撞:两物体碰后粘在一起,以相同的速度运动. 3.弹性碰撞和非弹性碰撞的区分

(1)从形变的角度:发生弹性碰撞的物体碰后能够恢复原状,发生非弹性碰撞的两物体碰后不能恢复原状. (2)从动能的角度:弹性碰撞的两物体碰撞前后动能守恒,非弹性碰撞的两物体碰撞后的动能减少,完全非弹性碰撞中动能损失最多. 二、动量 1.动量的概念

(1)概念:物体的质量和速度的乘积定义为该物体的动量. (2)公式:p =m v .

(3)单位:国际单位制为千克·米/秒(kg·m/s) 2.对动量的理解

(1)动量的矢量性:动量是矢量,它的方向与速度v 的方向相同. (2)动量是相对量:因为速度与参考系的选择有关.一般以地面为参考系. 3.对动量变化Δp =p ′-p 的理解 (1)矢量性:与速度变化的方向相同.

(2)若p ′、p 不在一条直线上,要用平行四边形定则求矢量差;若p ′、p 在一条直线上,先规定正方向,再用正、负表示p ′、p ,则可用Δp =p ′-p =m v ′-m v 进行代数运算. 4.动量p =m v 与动能E k =1

2

m v 2的区别

动量和动能表达式分别为p =m v 和E k =1

2m v 2.动量是矢量,而动能是标量.当速度发生变化时,物体的动

量发生变化,而动能不一定(填“一定”或“不一定”)发生变化. 三、动量定理

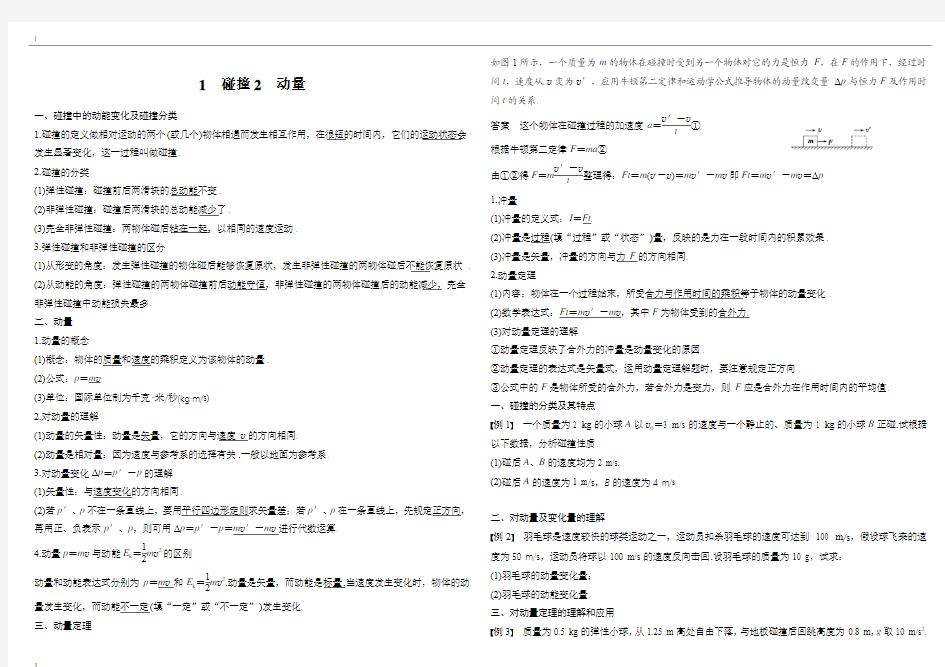

如图1所示,一个质量为m 的物体在碰撞时受到另一个物体对它的力是恒力F ,在F 的作用下,经过时

间t ,速度从v 变为v ′,应用牛顿第二定律和运动学公式推导物体的动量改变量Δp 与恒力F 及作用时间t 的关系.

答案 这个物体在碰撞过程的加速度a =v ′-v

t ①

根据牛顿第二定律F =ma ②

由①②得F =m v ′-v

t 整理得:Ft =m (v '-v )=m v ′-m v 即Ft =m v ′-m v =Δp

1.冲量

(1)冲量的定义式:I =Ft .

(2)冲量是过程(填“过程”或“状态”)量,反映的是力在一段时间内的积累效果. (3)冲量是矢量,冲量的方向与力F 的方向相同. 2.动量定理

(1)内容:物体在一个过程始末,所受合力与作用时间的乘积等于物体的动量变化. (2)数学表达式:Ft =m v ′-m v ,其中F 为物体受到的合外力. (3)对动量定理的理解

①动量定理反映了合外力的冲量是动量变化的原因.

②动量定理的表达式是矢量式,运用动量定理解题时,要注意规定正方向.

③公式中的F 是物体所受的合外力,若合外力是变力,则F 应是合外力在作用时间内的平均值. 一、碰撞的分类及其特点

例1 一个质量为2 kg 的小球A 以v 0=3 m/s 的速度与一个静止的、质量为1 kg 的小球B 正碰.试根据以下数据,分析碰撞性质. (1)碰后A 、B 的速度均为2 m/s.

(2)碰后A 的速度为1 m /s ,B 的速度为4 m/s.

二、对动量及变化量的理解

例2 羽毛球是速度较快的球类运动之一,运动员扣杀羽毛球的速度可达到100 m /s ,假设球飞来的速度为50 m/s ,运动员将球以100 m/s 的速度反向击回.设羽毛球的质量为10 g ,试求: (1)羽毛球的动量变化量; (2)羽毛球的动能变化量. 三、对动量定理的理解和应用

例3 质量为0.5 kg 的弹性小球,从1.25 m 高处自由下落,与地板碰撞后回跳高度为0.8 m ,g 取10 m/s 2

.

2

2

(1)若地板对小球的平均冲力大小为100 N ,求小球与地板的碰撞时间;

(2)若小球与地板碰撞无机械能损失,碰撞时间为0.1 s ,求小球对地板的平均冲力.

针对训练 质量m =70 kg 的撑竿跳高运动员从h =5.0 m 高处落到海绵垫子上,经Δt 1=1 s 后停止,则该运动员身体受到的平均冲力约为多少?如果是落到普通沙坑中,经Δt 2=0.1 s 停下,则沙坑对运动员的平均冲力约为多少?(g 取10 m/s 2)

碰撞动量??????

???

碰撞?????

特点

分类????? 弹性碰撞

非弹性碰撞完全非弹性碰撞动量

?

???

? 公式p =m v ,方向与v 相同

动量变化Δp =m v ′-m v ,方向与Δv 方向相同冲量:I =Ft

,方向与F 的方向相同动量定理?

???

? 表达式I =Δp 或Ft =m v ′-m v

应用

2.(对动量及变化量的理解)关于动量的变化量,下列说法中正确的是( ) A.做直线运动的物体速度增大时,动量的增量Δp 与速度的方向相同 B.做直线运动的物体速度减小时,动量的增量Δp 与运动方向相反 C.物体的速度大小不变时,动量的增量Δp 为零

D.物体做曲线运动时,动量的增量Δp 一定不为零答案 ABD

3.(对动量定理的理解和应用)从同样高度落下的玻璃杯,掉在水泥地上容易打碎,而掉在草地上不容易打碎,其原因是....

①掉在水泥地上的玻璃杯动量大,而掉在草地上的玻璃杯动量小 ②掉在水泥地上的玻璃杯动量改变大,掉在草地上的玻璃杯动量改变小 ③掉在水泥地上的玻璃杯动量改变快,掉在草地上的玻璃杯动量改变慢 ④掉在水泥地上的玻璃杯与地面接触时,相互作用时间短,而掉在草地上的玻璃杯与地面接触时,相互作用时间长 A.①②B.②③C.②④

D.③④

多1.两辆动能分别为E k1、E k2的小车在一个光滑水平面上发生碰撞,碰后动能分别变为E k1′、E k2′,则可能有. ..

A.E k1+E k2>E k1′+E k2′

B.E k1+E k2=E k1′+E k2′

C.E k1+E k2 D.不能确定 2.质量分别为m A =1 kg 、m B =2 kg 的A 、B 两个小球在光滑水平面上发生碰撞,碰前碰后均在同一条直线上.碰前速度v A =6 m /s 、v B =2 m/s ,碰后速度v A ′=2 m /s ,v B ′=4 m/s.则此碰撞是.. A.弹性碰撞 B.非弹性碰撞 C.完全非弹性碰撞 D.无法确定 题组二 对动量及冲量的理解 5.放在水平地面上的物体质量为m ,用一个大小为F 的水平推力推它t 秒,物体始终不动,那么t 秒内,推力对物体的冲量是. A.Ft B.mgt C.0 D.无法计算 6.如图1所示,质量为m 的小滑块沿倾角为θ的斜面向上滑动,经过时间t 1速度为零然后又下滑,经过时间t 2回到斜面底端,滑块在运动过程中受到的摩擦力大小始终为F 1.在整个过程中,重力对滑块的总冲量为... A.mg sin θ(t 1+t 2) B.mg sin θ(t 1-t 2) C.mg (t 1+t 2) D.0 7.物体在恒定的合力F 作用下做直线运动,在时间Δt 1内速度由0增大到v ,在时间Δt 2内速度由v 增大到2v .设F 在Δt 1内做的功是W 1,冲量是I 1;在Δt 2内做的功是W 2,冲量是I 2.那么.... A.I 1<I 2,W 1=W 2 B.I 1<I 2,W 1<W 2 C.I 1=I 2,W 1=W 2 D.I 1=I 2,W 1<W 2 题组三 对动量定理的理解和应用 11.如图3所示,运动员挥拍将质量为m 的网球击出.如果网球被拍子击出前、后瞬间速度的大小分别为v 1、v 2,v 1与v 2方向相反,且v 2>v 1.忽略网球的重力,则此过程中拍子对网球作用力的冲量.... A.大小为m (v 2-v 1),方向与v 1方向相同 B.大小为m (v 2+v 1),方向与v 1方向相同 C.大小为m (v 2-v 1),方向与v 2方向相同 D.大小为m (v 2+v 1),方向与v 2方向相同 12.质量为1 kg 的物体静止放在足够大的水平桌面上,物体与桌面间的动摩擦因数为μ=0.4,有一大小为5 N 的水平恒力F 作用于物体上,使之加速前进,经3 s 后撤去F ,求物体运动的总时间.(g =10 m/s 2) 13.蹦床是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚并做各种空中动作的运动项目.一个质量为60 kg 的运动员,从离水平网面3.2 m 高处自由下落,着网后沿竖直方向蹦回到离水平网面5.0 m 高处. 已知运动员 3 与网接触的时间为1.2 s.若把这段时间内网对运动员的作用力当作恒力处理,求此力的大小.(g取10 m/s2) 3 如何巧记弹性碰撞后的速度公式 一、“一动碰一静”的弹性碰撞公式 问题:如图1所示,在光滑水平面上,质量为m1的小球,以速度v1与原来静止的质量为m2的小球发生对心弹性碰撞,试求碰撞后它们各自的速度? 图1 设碰撞后它们的速度分别为v1'和v2',在弹性碰撞过程中,分别根据动量守恒定律、机械能(动能)守恒定律得: m1v1=m1v1'+m2v2'① ② 由①③ 由②④ 由④/③⑤ 联立①⑤解得 ⑥ ⑦ 上面⑥⑦式的右边只有分子不同,但记忆起来容易混。为此可做如下分析:当两球碰撞至球心相距最近时,两球达到瞬时的共同速度v共,由动量守恒定律得: m1v1= (m1+m2) v共 解出v共=m1v1 /(m1+m2)。而两球从球心相距最近到分开过程中,球m2继续受到向前 的弹力作用,因此速度会更大,根据对称可猜想其速度恰好增大一倍即,而这恰好是⑦式,因此⑦式就可上述推理轻松记住,⑥式也就不难写出了。如果⑥式的分子容易写成m2-m1,则可根据质量m1的乒乓球以速度v1去碰原来静止的铅球m2,碰撞后乒乓球被反弹回,因此v1'应当是负的(v1'<0),故分子写成m1-m2才行。在“验证动量守恒定律”的实验中,要求入射球的质量m1大于被碰球的质量m2,也可由⑥式 解释。因为只有m1>m2,才有v1'>0。否则,若v1'<0,即入射球m1返回,由于摩擦,入射球m1再回来时速度已经变小了,不再是原来的v1'了。 另外,若将上面的⑤式变形可得:,即碰撞前两球相互靠近的相对速度v1-0等于碰撞后两球相互分开的相对速度。由此可轻松记住⑤式。再结合①式也可很 容易解得⑥⑦式。 二、“一动碰一动”的弹性碰撞公式 问题:如图2所示,在光滑水平面上,质量为m1、m2的两球发生对心弹性碰撞,碰撞前速度分别为v1和v2,求两球碰撞后各自的速度? 图2 设碰撞后速度变为v1'和v2',在弹性碰撞过程中,分别根据动量守恒定律、机械能守恒定律得: m1v1+m2v2=m1v1'+m2v2'① ② 由①③ 由②④ 由④/③⑤ 由③⑤式可以解出 ⑥ ⑦ 要记住上面⑥⑦式更是不容易的,而且推导也很费时间。如果采用下面等效的方法则可轻松记住。m1、m2两球以速度v1和v2发生的对心弹性碰撞,可等效成m1以速度v1去碰静 止的m2球,再同时加上m2球以速度碰静止的m1球。因此由前面“一动碰一静”的弹性碰撞公式,可得两球碰撞后各自的速度+; +,即可得到上面的⑥⑦式。 另外,若将上面的⑤式变形可得:,即碰撞前两球相互靠近的相对速度 v1- v2等于碰撞后两球相互分开的相对速度。由此可轻松记住⑤式,再结合①式可解得⑥⑦式。 流体力学动量定实验 ————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 动量定理实验 一、概述 动量定理指出:流体微团动量的变化率等于作用在该微团上所有外力的矢量和。即某控制体内的动量在时间dt内的增量等于作用在控制体上所有外力在dt时间内的总冲量。 水射流冲击平板和内半球是用来验证动量定理的一个很好实例,本实验仪则采用水射流冲击平板通过称重系统测出冲击力。 二、实验目的: 1.测定管嘴喷射水流对平板或曲面板所施加的冲击力。 2.测定动量修正系数,以实验分析射流出射角度与动量力的相关性 3.将测出的冲击力与用动量方程计算出的冲击力进行比较,加深对动量方程的理解。 三、设备性能与主要技术参数 1、该实验装置主要由:流量计、水泵、实验水箱、管嘴、蓄水箱和平衡秤等组成。 2、流量计采用LZS-15(60-600)L/h。 3、水泵为增压泵,最高扬程:10m,最大流量:10L/min,转速2800r/min,输入功率90W。 4、量器为平衡杆秤,上面刻度每小各格为2mm,称上平衡游码为150g。 5、实验水箱由有机玻璃制成,顶部装有称重装置,内部则有实验平板与管嘴,其中管嘴距平板距离为40mm,管嘴的内径为9mm。 6、蓄水箱由PVC板焊制而成。容积:35L。 四、实验原理 1、本实验装置给出计量杠杆为平衡杆称。 2、计算每个状态下的体积流量和质量流量 体积流量QV通过转子流量计直接得出读数,质量流量QM=ρW·QV其中水的密度ρW可根据水温查得。 3、计算每个状态下水射流冲击模型的当地速度u。 由公式u0=Qv/A0 (m/s)计算管嘴出口处的水流速度,其中A0为喷嘴出口截面积(m2)。在地心引力的作用下,水射流离开喷嘴后要减速,当水流射到模板上时,当地 高中物理公式推导一 完全弹性碰撞碰后速度的推导 1、简单说明: 1m 、2m 为发生碰撞的两个物体的质量,1v 、2v 为碰撞前1m 、2m 的速度,'1v 、' 2v 为碰撞后 1m 、2m 的速度。 2、推导过程: 第一,由动量守恒定理,得 ' 2'1 122112v m v m v m v m +=+ (1) 第二,由机械能守恒定律,得 2'22'112222112 2 1212121v m v m v m v m +=+(2) 令 12/m m k =,(1)、(2)两式同时除以1m ,得 ' ' 1 212kv v kv v +=+ (3) 2 '2 '1 2 2212 kv v kv v +=+ (4) (3)、(4)两式变形,得 ( ) 2 ' '1 1--2v v k v v = (5) ()()()( ) 2 ' 2' '1 1 '1 1 22 -v v v v k v v v v -+=+ (6) 将(5)式代入(6)式,得 2' ' 1 12v v v v +=+ (7) 联立(5)、(7)两式,将' 1v 、 ' 2v 移到方程的左侧,则有 21' '1 2kv v kv v +=+ (8) 21' '1 --2v v v v += (9) 由(8)-(9),得 ()()21' 1-212 v k v v k +=+ 21' 11-122v k k v k v +++= 21212112' 1/1 -/1/22v m m m m v m m v +++= 2121 21121' -22v m m m m v m m m v +++= (10) 或者 ()2 12 1211' -22m m v m m v m v ++= (10) DIS条件下探究恒力条件下动量随时间 的变化关系 在中学物理教学中,动量定理是力学部分的重点和难点。在动量定理教学中,由于设备条件的限制,一般都只能从牛顿第二定律引入,得到动量定理的原始表达式,然后用定性实验验证恒力作用下的动量定理。但对于动量积攒的过程学生还不能进行深入的了解,因此这成为一个理解的难点。 动量定理描述的是一个过程,它表明物体所受合外力的冲量是物体动量变化的原因,物体动量的变化是由它受到的外力经过一段时间累积的结果。用实验去探究动量定理有两个关键,一是动量中的瞬时速度的测定,二是测定整个过程中物体所受力的效果随时间积攒的实时纪录,由此探究两者存在什么关系。 探究恒力的冲量和物体动量变化的关系实验原理: 用小钩码拉动导轨上的滑块在轨道上滑动,如果小钩码的质量远小于滑块的质量,可认为滑块是在恒力的作用下运行。测出滑块通过两光电门的时间和在两光电门之间的运动时间,通过计算得出冲量和动量变化。 实验器材: DISLab(两个光电门传感器、数据采集器、数据线)、计算机、气垫导轨、滑块、挡光片、电子秤、小钩码、铁架台等。 实验过程: (1)在导轨配套的滑块上安装“U”型挡光片(本次实验所用挡光片的两前沿距离为0.030m),用电子秤称出滑块的总质量m(kg)及小钩码的总质量m (kg )。将两只光电门传感器分别接人数据采集器的第一、第二通道,将传感器用转接器固定在铁架台上。调整导轨水平,将小钩码悬挂在导轨末端下方,并通过牵引绳与滑块连接,对滑块施加拉力。检测并调整光电门的高度,使挡光片顺利挡光。(2)点击“光电门设置”,选择“U”型挡光。打开“计算表格”窗I:1,点击“变量”,启动“挡光片经过两个光电门的时间”功能。 (3)点击“开始”,令滑块从导轨的一端滑动,使挡光片依次通过两光电门传感器,则挡光片通过两只光电门传感器的挡光时间t 、tz和从光电门1到光电门2的运动时间t z会记录在表格中。 (4)在计算表格中,增加变量“m”和“m ”,并输入相应数值。分别输入计算“拉力”、“动量变化”、“冲量”的表达式F=m1×9.8、p=m(0.03/T2-0.03/T1)、I=F×T12,得出计算结果。 [完全]弹性碰撞后的 速度公式 如何巧记弹性碰撞后的速度公式 一、“一动碰一静”的弹性碰撞公式 问题:如图1所示,在光滑水平面上,质量为m1的小球,以速度v1与原来静止的质量为m2的小球发生对心弹性碰撞,试求碰撞后它们各自的速度? 图1 设碰撞后它们的速度分别为v1'和v2',在弹性碰撞过程中,分别根据动量守恒定律、机械能(动能)守恒定律得: m 1v 1 =m1v1'+m2v2'① ② 由①③ 由②④ 由④/③⑤ 联立①⑤解得 ⑥ ⑦ 上面⑥⑦式的右边只有分子不同,但记忆起来容易混。为此可做如下分析:当两球碰撞至球心相距最近时,两球达到瞬时的共同速度v共,由动量守恒定律得: m 1v 1 = (m1+m2)v共 解出v共=m1v1/(m1+m2)。而两球从球心相距最近到分开过程中,球m2继续受到向前的弹力作用,因此速度会更大,根据对称可猜想其速度恰好增大 一倍即,而这恰好是⑦式,因此⑦式就可上述推理轻松记住, ⑥式也就不难写出了。如果⑥式的分子容易写成m2-m1,则可根据质量m1的乒乓球以速度v1去碰原来静止的铅球m2,碰撞后乒乓球被反弹回,因此v1'应当是负的(v1'<0),故分子写成m1-m2才行。在“验证动量守恒定律”的实验中,要求入射球的质量m1大于被碰球的质量m2,也可由⑥式解释。因为只有m1>m2,才有v1'>0。否则,若v1'<0,即入射球m1返回,由于摩擦,入射球m1再回来时速度已经变小了,不再是原来的v1'了。 另外,若将上面的⑤式变形可得:,即碰撞前两球相互靠近的相 对速度v1-0等于碰撞后两球相互分开的相对速度。由此可轻松记住⑤ 式。再结合①式也可很容易解得⑥⑦式。 二、“一动碰一动”的弹性碰撞公式 问题:如图2所示,在光滑水平面上,质量为m1、m2的两球发生对心弹性碰撞,碰撞前速度分别为v1和v2,求两球碰撞后各自的速度? 图2 设碰撞后速度变为v1'和v2',在弹性碰撞过程中,分别根据动量守恒定律、机械能守恒定律得: m 1v 1 +m2v2=m1v1'+m2v2'① ② 由 ①③ 由②④ 由④/③⑤ 由③⑤式可以解出 ⑥ ⑦ 要记住上面⑥⑦式更是不容易的,而且推导也很费时间。如果采用下面等效的方法则可轻松记住。m1、m2两球以速度v1和v2发生的对心弹性碰撞,可等 效成m1以速度v1去碰静止的m2球,再同时加上m2球以速度碰静止的m1球。 因此由前面“一动碰一静”的弹性碰撞公式,可得两球碰撞后各自的速度 +;+,即可得到上面的⑥⑦式。 动量定理实验 一、概述 动量定理指出:流体微团动量的变化率等于作用在该微团上所有外力的矢量和。即某控制体内的动量在时间dt内的增量等于作用在控制体上所有外力在dt时间内的总冲量。 水射流冲击平板和内半球是用来验证动量定理的一个很好实例,本实验仪则采用水射流冲击平板通过称重系统测出冲击力。 二、实验目的: 1.测定管嘴喷射水流对平板或曲面板所施加的冲击力。 2.测定动量修正系数,以实验分析射流出射角度与动量力的相关性 3.将测出的冲击力与用动量方程计算出的冲击力进行比较,加深对动量方程的理解。 三、设备性能与主要技术参数 1、该实验装置主要由:流量计、水泵、实验水箱、管嘴、蓄水箱和平衡秤等组成。 2、流量计采用LZS-15(60-600)L/h。 3、水泵为增压泵,最高扬程:10m,最大流量:10L/min,转速2800r/min,输入功率90W。 4、量器为平衡杆秤,上面刻度每小各格为2mm,称上平衡游码为150g。 5、实验水箱由有机玻璃制成,顶部装有称重装置,内部则有实验平板与管嘴,其中管嘴距平板距离为40mm,管嘴的内径为9mm。 6、蓄水箱由PVC板焊制而成。容积:35L。 四、实验原理 1、本实验装置给出计量杠杆为平衡杆称。 2、计算每个状态下的体积流量和质量流量 体积流量QV通过转子流量计直接得出读数,质量流量QM=ρW·QV其中水的密度ρW可根据水温查得。 3、计算每个状态下水射流冲击模型的当地速度u。 由公式u0=Qv/A0 (m/s)计算管嘴出口处的水流速度,其中A0为喷嘴出口截面积(m2)。在地心引力的作用下,水射流离开喷嘴后要减速,当水流射到模板上时,当地 如何巧记弹性碰撞后得速度公式 一、“一动碰一静”得弹性碰撞公式 问题:如图1所示,在光滑水平面上,质量为m1得小球,以速度v1与原来静止得质量为m 2得小球发生对心弹性碰撞,试求碰撞后它们各自得速度? 图1 设碰撞后它们得速度分别为v1'与v2',在弹性碰撞过程中,分别根据动量守恒定律、机械能(动能)守恒定律得: m1v1=m1v1'+m2v2'① ② 由①③ 由②④ 由④/③⑤ 联立①⑤解得 ⑥ ⑦ 上面⑥⑦式得右边只有分子不同,但记忆起来容易混。为此可做如下分析:当两球碰撞至球心相距最近时,两球达到瞬时得共同速度v共,由动量守恒定律得: m1v1= (m1+m2) v共 解出v共=m1v1 /(m1+m2)。而两球从球心相距最近到分开过程中,球m2继续受到向前得弹力作用,因此速度会更大,根据对称可猜想其速度恰好增大一倍即,而这恰好就是⑦式,因此⑦式就可上述推理轻松记住,⑥式也就不难写出了。如果⑥式得分子容易写成m2-m1,则可根据质量m1得乒乓球以速度v1去碰原来静止得铅球m2,碰撞后乒乓球被反弹回,因此v1'应当就是负得(v1'<0),故分子写成m1-m2才行。在“验证动量守恒定律”得实验中,要求入射球得质量m1大于被碰球得质量m2,也可由⑥式解释。因为只有m1>m2,才有v1'>0。否则,若v1'<0,即入射球m1返回,由于摩擦,入射球m1再回来时速度已经变小了,不再就是原来得v1'了。 另外,若将上面得⑤式变形可得:,即碰撞前两球相互靠近得相对速度v1-0等于碰撞后两球相互分开得相对速度。由此可轻松记住⑤式。再结合①式也可很容易解得⑥⑦式。 二、“一动碰一动”得弹性碰撞公式 问题:如图2所示,在光滑水平面上,质量为m1、m2得两球发生对心弹性碰撞,碰撞前速度分别为v1与v2,求两球碰撞后各自得速度? 图2 设碰撞后速度变为v1'与v2',在弹性碰撞过程中,分别根据动量守恒定律、机械能守恒定律得: m1v1+m2v2=m1v1'+m2v2'① ② 由①③ 由②④ 由④/③⑤ 由③⑤式可以解出 ⑥ ⑦ JK-DL 自循环动量定理实验装置指导说明书 目录 一、实验目的 (1) 二、实验外形图 (1) 三、实验原理 (3) 四、实验方法与步骤 (3) 五、实验成果及要求 (4) 六、实验分析与讨论 (4) 湘潭金凯化工装备技术有限公司 JK-DL 自循环动量定律实验指导说明书 一、实验目的: 1.验证不可压缩流体恒定流的动量方程; 2.通过对动量与流速、流量、出射角度、动量矩等因素间相关性的分析研讨,进一步掌握液体动力学的动量守恒定理; 3.了解活塞式动量定律实验仪原理、构造,进一步启发与培养创造性思维的能力。 二、实验外形图: 本实验的装置如下图所示。 自循环供水装置由离心式水泵和蓄水箱组合而成。水泵的开启、 流量大小的调节均由阀门控制。水流经供水管供给恒压水箱,溢流水经回水管流回蓄水箱。流经管嘴的水流形成射流,冲击带活塞和翼片的抗冲平板,并以与入射角成90°的方向离开抗冲平板。抗冲平板在射流冲力和测压管中的水压力作用下处于平衡状态。活塞形心水深h 可由测压管测得,由此可求得射流的冲击,即动量力F。冲击后的弃水经集水箱汇集后,再经上回水管流出,最后经漏斗和下回水管流回蓄水箱。 为了自动调节测压管内的水位,以使带活塞的平板受力平衡并减小摩擦阻力对活塞的影响,本实验装置应用了自动控制的反馈原理物动磨擦减阻技术。 工作时,在射流冲击力作用下,水流经导水管a向测压管内加水。当射流冲击大于测压管内水柱对活塞的压力时,活塞内移,窄槽c关小,水流外溢减少,使测压管内水位升高,水压力增大。反之,活塞外移,窄槽开大,水流外溢增多,测管内水位降低,水压力减小。在恒定射流冲击下,经短时段的自动调整,即可达到射流冲击力和水压力的平衡状态。这时活塞处在半进半出、窄槽部分开启的位置上,过a流进压管的水量和过c外溢的水量相等。由于平板上设有翼片b,在水流冲击下,平板带动活塞旋转,因而克服了活塞在沿轴向滑移时的静磨擦力。 为验证本装置的灵敏度,只要在实验中的恒定流受力平衡状态下,人为地增减测压管中的液位高度,可发现即使改变量不足总液柱面度的±5‰(约0.5-1mm),活塞在旋转下亦能有效地克服动磨擦力 专题17 力学实验 【2020年】 1.(2020·新课标Ⅰ)某同学用如图所示的实验装置验证动量定理,所用器材包括:气垫导轨、滑块(上方安装有宽度为d的遮光片)、两个与计算机相连接的光电门、砝码盘和砝码等。 实验步骤如下: (1)开动气泵,调节气垫导轨,轻推滑块,当滑块上的遮光片经过两个光电门的遮光时间________时,可认为气垫导轨水平; (2)用天平测砝码与砝码盘的总质量m1、滑块(含遮光片)的质量m2; (3)用细线跨过轻质定滑轮将滑块与砝码盘连接,并让细线水平拉动滑块; (4)令滑块在砝码和砝码盘的拉动下从左边开始运动,和计算机连接的光电门能测量出遮光片经过A、B两处的光电门的遮光时间Δt1、Δt2及遮光片从A运动到B所用的时间t12; (5)在遮光片随滑块从A运动到B的过程中,如果将砝码和砝码盘所受重力视为滑块所受拉力,拉力冲量的大小I=________,滑块动量改变量的大小Δp=________;(用题中给出的物理量及重力加速度g表示) (6)某次测量得到的一组数据为:d=1.000 cm,m1=1.50?10-2 kg,m2=0.400 kg,△t1=3.900?10-2 s,Δt2=1.270?10-2 s,t12=1.50 s,取g=9.80 m/s2。计算可得I=________N·s,Δp=____ kg·m·s-1;(结果均保留3位有效数字) (7)定义 Δ =100% I p I δ - ?,本次实验δ=________%(保留1位有效数字)。 2.(2020·新课标Ⅱ)一细绳跨过悬挂的定滑轮,两端分别系有小球A和B,如图所示。一实验小组用此装置测量小球B运动的加速度。 由于弹性碰撞后的速度公式不好推导,该公式又比较繁杂不好记。因此导致这类考题的得分率一直较低。下面探讨一下该公式的巧记方法。 一、“一动碰一静”的弹性碰撞公式 问题:如图1所示,在光滑水平面上,质量为m1的小球,以速度v1与原来静止的质量为m2的小球发生对心弹性碰撞,试求碰撞后它们各自的速度? 图1 设碰撞后它们的速度分别为v1'和v2',在弹性碰撞过程中,分别根据动量守恒定律、机械能(动能)守恒定律得: m1v1=m1v1'+m2v2'① ② 由①③ 由②④ 由④/③⑤ 联立①⑤解得 ⑥ ⑦ 上面⑥⑦式的右边只有分子不同,但记忆起来容易混。为此可做如下分析:当两球碰撞至球心相距最近时,两球达到瞬时的共同速度v共,由动量守恒定律得: m1v1= (m1+m2)v共 解出v共=m1v1 /(m1+m2)。而两球从球心相距最近到分开过程中,球m2继续受到向前 的弹力作用,因此速度会更大,根据对称可猜想其速度恰好增大一倍即,而这恰好是⑦式,因此⑦式就可上述推理轻松记住,⑥式也就不难写出了。如果⑥式的分子容易写成m2-m1,则可根据质量m1的乒乓球以速度v1去碰原来静止的铅球m2,碰撞后乒乓球被反弹回,因此v1'应当是负的(v1'<0),故分子写成m1-m2才行。在“验证动量守恒定律”的实验中,要求入射球的质量m1大于被碰球的质量m2,也可由⑥式 解释。因为只有m1>m2,才有v1'>0。否则,若v1'<0,即入射球m1返回,由于摩擦,入射球m1再回来时速度已经变小了,不再是原来的v1'了。 另外,若将上面的⑤式变形可得:,即碰撞前两球相互靠近的相对速度v1-0等于碰撞后两球相互分开的相对速度。由此可轻松记住⑤式。再结合①式也可很容易解得⑥⑦式。 二、“一动碰一动”的弹性碰撞公式 问题:如图2所示,在光滑水平面上,质量为m1、m2的两球发生对心弹性碰撞,碰撞前速度分别为v1和v2,求两球碰撞后各自的速度? 图2 设碰撞后速度变为v1'和v2',在弹性碰撞过程中,分别根据动量守恒定律、机械能守恒定律得: m1v1+m2v2=m1v1'+m2v2'① ② 由①③ 由②④ 由④/③⑤ 由③⑤式可以解出 ⑥ ⑦ 要记住上面⑥⑦式更是不容易的,而且推导也很费时间。如果采用下面等效的方法则可轻松记住。m1、m2两球以速度v1和v2发生的对心弹性碰撞,可等效成m1以速度v1去碰静止的m2球,再同时加上m2球以速度碰静止的m1球。因此由前面“一动碰一静”的弹性 冲量、动量定理教学设计 一、指导思想与理论依据 本节课,主要应用了认知主义的思想方法,注重客观主义认识理论及人本主义的认识理论。重视物理学教学的特点,以创设情景为切入点,以观察实验(事实)为基础,以提升学生的探究能力为重点,以培养学生的思维能力为核心。 二、教学背景分析 教科版选修3-5《第一章碰撞与动量守恒》,这一章划分为两个单元。第一节的《碰撞》,第二节的《动量》是第一单元。第三节《动量守恒》第四节《动量守恒的应用》是第二单元。如果第一节《碰撞》用一课时时间有些松,而第二节《动量》包括动量、动量的改变、冲量、动量定理如果用一课时内容又太多。所以授课时我将碰撞、动量、动量的改变量合为一节内容安排一课时,冲量、动量定理安排为一课时。本节教学设计主要是对冲量、动量定理的教学设计。通过一课时的学习学生对碰撞、动量、动量的改变量已经有了较清楚的认识,但对动量、动量的改变量矢量性,计算时还不习惯。本节课教师以演示实验和设问为主,学生以观察、分析为主,遵循观察、分析、归纳的方法,理论探究得出动量定理。 三、教学目标 1、知识与技能 ①理解冲量的概念,知道冲量的定义,知道冲量是矢量 ②能从牛顿运动定律和运动学公式,推导出动量定理的表达式。 ③理解动量定理的确切含义,知道动量定理适用于变力。 ④会用动量定理解释有关现象和处理有关问题 2、过程与方法 ①通过演示实验,引入课题,激发学生的学习兴趣; ②通过对动量定理的探究过程,尝试用科学探究的方法研究物理问题。 ③运用动量定理解释现象和处理有关问题,培养学生理论联系实际的能力。 3、情感态度与价值观 ①培养学生有参与科技活动的热情,有从生活到物理,从物理到生活的意识。 ②培养学生有主动与他人合作的精神,有团队意识。 四、教学过程 一、创设情景引入新课 问题:一个鸡蛋从一米高处下落鸡蛋会碎吗? 学生甲:会碎。 学生乙:不会。如果地上放海绵鸡蛋就不会碎。 师:让我们亲眼验证。 教师活动:讲桌上放一块一样高的海绵和木板(木板上铺一张纸),拿出两个鸡蛋。 学生活动:请全班最高的男生到前面做实验。两手各握一枚鸡蛋从同一高度释放。 实验现象:落到海绵上的鸡蛋没碎,落到木板上的鸡蛋碎了。 应用数据采集器定量验证动量定理 摘要:通过实验验证动量定理是学生理解和掌握动量定理的重要教学环节,但在碰撞、打击等过程中,由于作用时间较短,无法用常规实验仪器测量F和t,传统教学中只能定性地演示和说明,缺乏足够的说服力。文章在传统实验的基础上采用计算机辅助物理实验,通过数据采集器定量的验证了动量定理,以详实的实验数据和实验过程图像,弥补了定性实验的不足,增强学生感性认识的同时拓宽了研究的空间。 关键词:动量定理;实验研究;定性实验;定量实验;数据采集器 Application Data Acquisition Validate Momentum Theorem Abstract:The paper confirms the momentum theorem is an the important teaching link which through the experiment is the student understood and grasps the momentum theorem, but in process such as collision attack and so on, for the response time is very short, is unable to survey F and t with the conventional experiment instrument, it can only the qualitative demonstration and the explanation in the traditional teaching, lacks enough persuasive power. The article uses the computer auxiliary physics experiment at traditional experiment foundation, through the data acquisition quota confirmation momentum theorem, by the detailed empirical datum and the experimental process picture, has made up the qualitative experimental insufficiency, strengthened the student perceptual knowledge simultaneously to open up the research space. Keywords: momentum theorem; experimental study; qualitative experiment; quantitative experiment; data acquisition 1引言 美国PASCO公司生产的“科学工作室”—Science workshop是将数据采集器应用于物理实验的崭新系统,与传统的实验相比具有很强的优势[1]。它由三部分组成:○1传感器;○2数据采集器;○3电脑及软件(DISlabV5.0)。用该实验系统做实验,能使实验操作简单、设计新颖,即可做定量实验,又可做定性实验;实验过程中利用数据采集器真实记录实验数据,学生能立即看到实验结果,花较短的时间记录和处理数据及图像;另外数据采集器与计算机结合能提高实验的测量精度,实现测量数据和实验结果的自动输出,消除传统实验中多次采样造成的误差。 高中物理公式推导完全弹性碰撞后速度公式的 推导 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08] 高中物理公式推导一 完全弹性碰撞碰后速度的推导 1、简单说明: 1m 、2m 为发生碰撞的两个物体的质量,1v 、2v 为碰撞前 1m 、2m 的速度,'1v 、'2v 为碰撞后1m 、2m 的速度。 2、推导过程: 第一,由动量守恒定理,得 ' 2'1122112v m v m v m v m +=+ (1) 第二,由机械能守恒定律,得 2'22'1122221122 1212121v m v m v m v m +=+(2) 令12/m m k =,(1)、(2)两式同时除以1m ,得 '' 1212kv v kv v +=+ (3) 2'2'122212 kv v kv v +=+ (4) (3)、(4)两式变形,得 ()2 ''11--2v v k v v = (5) ()()()()2'2''1 1'1122-v v v v k v v v v -+=+ (6) 将(5)式代入(6)式,得 2''112v v v v +=+ (7) 联立(5)、(7)两式,将' 1v 、' 2v 移到方程的左侧,则有 21''12kv v kv v +=+ (8) 21' '1--2v v v v += (9) 由(8)-(9),得 212121121' -22v m m m m v m m m v +++= (10) 或者 ()2121211' -22m m v m m v m v ++= (10) 由(8)+k*(9),得 221212121' 21v m m m v m m m m v +++-= (11) 或者 ()2122121'21m m v m v m m v ++-= (11) 3、意外收获: 动量定律验证实验 实 验 报 告 班级:__________ 学号:__________ 姓名:__________ 一、实验目的 1、通过测定射流对平板的冲击作用力,验证定常流动的动量方程式。 2、了解活塞式动量定律实验仪原理、构造,进一步启发与培养创造性思维的能力。 二、实验装置与原理 1、实验功能 本试验台是一个验证性实验设备,即通过射流的反应作用力验证动量定律。在实验过程中除能实测到一定的实验现象还可定量的测定参数,并记录数据,通过公式运算来验证。 本产品的具体教学实验可完成: 1)、测定管嘴喷射水流对平板或曲面板所施加的冲击力。 2)、将测出的冲击力与用动量方程计算出的冲击力进行比较,加深对动量方程的理解。通过以上的实验得到一些的测量数据,并可以此来验证恒定流动量方程,由此学生或直观确切的了解该实验的现象从而更好的理解动量定律。 2、实验装置 实验装置简图如图所示 力臂尺 设备配置:恒稳水箱、蓄水箱、防腐水泵、自循环防腐蚀管道系统、阀门构配件、实验管嘴、平衡杠杆、平衡砝码、平衡锤、支点、实验计量水箱、实验平板组件、实验曲面板组件、实验桌等。 3、实验原理 (1)、求水流对平板的作用力 如图所示的水平方向射流,其平均速度为v ,流量为Q ,垂直射向平板。求水流对平板的作用力。 取1-1(喷嘴出口)与2-2(平板)过流断面之间的流体为控制体,列出在水平方向(x 方向)的动量方程式为: )(1122x x x V V Q F ββρ-= (1) 式中:F x — 平板对水流的作用力。 ρ — 水的密度ρ=1000(㎏/m 3); Q — 流量(m/s 3); β1、β2 — 动量修正系数; υ1x — 喷嘴出口平均流速在水平方向投影v v x =1(m/s ); υ2x — 2-2控制面平均流速在水平方向投影υ2x =0; 若取动量修正系数β1=β2=1,则(1)式为 x x QV F 1ρ-= …… (2) 因为,水流对平板的作用力x R 与x F 大小相等,方向相反。因此,平板所受的作用力 QV QV F R x x x ρρ==-=1 (3) (2)、验证动量定理 根据平衡力矩原理验证动量定理。在没有水击冲力对平板作用力的情况下(即为初始状态),调节平衡锤和平衡砝码,使得平衡杠杆处于平衡状态,平衡砝码到转轴的距离为L 1;打开水泵,使得水流通过喷嘴冲击平板,对平板有一定的作用力,调节平衡砝码,使得平衡杠杆在此条件下保持平衡,此时测得平衡砝码到转轴的距离为L 2,冲击点到转轴的垂直距离为h 。 初始状态下:杠杆平衡,其对转轴取矩,得力矩为: 11mgL M = 有水流冲击的状态下:水流对平板的作用力为x R ,其对转轴取矩,得力矩: Qvh h R M x ρ==0 有水流冲击的状态下:平衡砝码到转轴的力矩M 2: 22mgL M = 如果使201M M M =+,则说明测试得出的水对平板的作用力x R 是正确的。但是由于对力臂测试的误差以及仪器本身带来的误差,会导致201M M M ≠+,只要误差在20%以内就认为其是正确的。 三、实验步骤 1、调节平衡锤和平衡砝码,使得平衡杠杆处于平衡状态,平衡砝码到转轴 动量定理 1.理解动量、动量变化量、动量定理的概念. 2.知道动量守恒的条件. 1、动量、动量定理 (1)动量 ①定义:运动物体的质量和速度的乘积叫做物体的动量,通常用p来表示。 ②表达式:p=mv。 ③单位:kg·m/s。 ④标矢性:动量是矢量,其方向和速度方向相同。 (2)冲量 ①定义:力和力的作用时间的乘积叫做力的冲量。 ②表达式:I=Ft。单位:N·s。 ③标矢性:冲量是矢量,它的方向由力的方向决定。 (3)动量定理 2、动量守恒定律 (1)内容:如果一个系统不受外力,或者所受外力的矢量和为0,这个系统的总动量保持不变。 (2)表达式:m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′或p=p′。 (3)适用条件 ①理想守恒:系统不受外力或所受外力的合力为零,则系统动量守恒。 ②近似守恒:系统受到的合力不为零,但当内力远大于外力时,系统的动量可近似看成守恒。 ③分方向守恒:系统在某个方向上所受合力为零时,系统在该方向上动量守恒。 三种碰撞模型 一、完全弹性碰撞(满足动量守恒,能量守恒) 二、完全非弹性碰撞(满足动量守恒,能量损失最大,两个物体粘结在一起) 三、非弹性碰撞(满足动量守恒) 碰撞满足的条件 1、碰撞后能量之和不大于碰撞前能量之和 2、碰后V1≤V2 ★典型案例★质量为1kg的小球从离地面5m高处自由落下,空气阻力不计,碰地后反弹的高度为0.8m,碰地的时间为0.05s.规定竖直向下为正方向,则碰地过程中,小球动量的增量为__-14____kg·m/s,小球对地的平均作用力大小为___290N_____.(小球与地面作用过程中,重力冲量不能忽略,g取10m/s2) ★针对练习1★从地面上方同一高度沿水平和竖直向上方向分别抛出两个等质量的小物体,抛出速度大小都是为v,不计空气阻力,对两个小物体以下说法正确的是:(D)A.落地时的速度相同 B.落地时重力做功的瞬时功率相同 C.从抛出到落地重力的冲量相同 D.两物体落地前动量变化率相等 §3-7 完全弹性碰撞 完全非弹性碰撞 一、碰撞(Collision ) 1.基本概念: 碰撞,一般是指两个或两个以上物体在运动中相互靠近,或发生接触时,在相对较短的时间内发生强烈相互作用的过程。 碰撞会使两个物体或其中的一个物体的运动状态发生明显的变化。 碰撞过程一般都非常复杂,难于对过程进行仔细 分析。但由于我们通常只需要了解物体在碰撞前后运动状态的变化,而对发生碰撞的物体系来说,外力的作用又往往可以忽略,因而可以利用动量、角动量以及能量守恒定律对有关问题求解。 2.特点: 1)碰撞时间极短 2)碰撞力很大,外力可以忽略不计,系统动量守恒 3)速度要发生有限的改变,位移在碰撞前后可以忽略不计 3.碰撞过程的分析: 讨论两个球的碰撞过程。碰撞过程可分为两个过程。开始碰撞时,两球相互挤压,发生形变,由形变产生的弹性恢复力使两球的速度发生变化,直到两球的速度变得相等为止。这时形变得到最大。这是碰撞的第一阶段,称为压缩阶段。此后,由于形变仍然存在,弹性恢复力继续作用,使两球速度改变而有相互脱离接触的趋势,两球压缩逐渐减小,直到两球脱离接触时为止。这是碰撞的第二阶段,称为恢复阶段。整个碰撞过程到此结束。 4.分类:根据碰撞过程能量是否守恒 1)完全弹性碰撞:碰撞前后系统动能守恒(能完全恢复原状); 2)非弹性碰撞:碰撞前后系统动能不守恒(部分恢复原状); 3)完全非弹性碰撞:碰撞后系统以相同的速度运动(完全不能恢复原状)。 二、完全弹性碰撞(Perfect Elastic Collision ) 在碰撞后,两物体的动能之和(即总动能)完全没有损失,这种碰撞叫做完全弹性碰撞。 解题要点:动量、动能守恒。 问题:两球m 1,m 2对心碰撞,碰撞前 速度分别为2010,v v ,碰撞后速度变为21,v v 动量守恒 2021012211v m v m v m v m (1) 动能守恒 2 20221012222112 1212121v m v m v m v m (2) 由(1) 22021011v v m v v m (3) 由(2) 2 2 2202210211v v m v v m (4) 由(4)/(3) 202101v v v v 完全弹性碰撞的速度公式推导过程 完全弹性碰撞的速度公式推导过程完全弹性碰撞的速度公式是怎么推导的无从得知,书上没讲,很多资料也没有讲,我想多半是为了不要影响思维的连贯性,所以将之省略了。我开始以为不复杂,就是上标下标看着烦人,所以就打算试着推导一下。谁知这个推导并没有想象中那么简单。第一次因为上下标搞混了,推导了半天没结果就放一边了。第二次仔细地推导,花了更多的时间,结果还是一塌糊涂。我终于明白书上为什么没有把这个推导过程放在书里了,的确是太复杂,学习的时候多半会干扰对碰撞本身的关注。但是这么放弃也有点不甘心,就又花了些时间,第三次准备将其推导出来。闲人可以看看,我也是放假闲着没事推导的,实在是很复杂很恐怖的推导。我自己都不想再看,因为象那样用常规的方式根本就推导不出来! 动量守恒定律: MpVp'+MqVq'=MpVp+MqVq(1-1) 动能守恒: (1/2)MpVp'2+(1/2)MqVq'2=(1/2)MpVp2+(1/2)MqVq2(1-2) 前两次推导吃了亏,所以第三次推导前仔细看了看书上结果公式的特点。有这样几个地方需要注意: 1、撞击后有两个速度,我们需要求的结果分别是这两个速度; 2、任一撞后的速度公式中,不能有另一个待求的速度,也就是Vp'的速度公式中,不能出现Vq',反之亦然; 3、这两组等式看上去比较对称,要设法利用这个关系; 4、由于上下标众多,推演起来很费眼,要准备使用复合式进行合并,以简化推演过程,最后再将其还原出来,形成最终的分离式,并整理。(具体见后面的备注,确实需要备注来记住这个过程,免得再走弯路) …. 至此,跟书上给出的公式差距越来越大,推导已经变得无比复杂了。再继续推导下去,除了浪费时间,就是浪费精力,只有停下来了。第三次推导仍以失败结束。之前也在网上搜索了很多的信息,大多数都说联立求解,就象我刚才做的那样,现在网上的信息泛滥与良莠不齐的确误导了不少像我这样的人。一时不知如何是好,休息了一阵,觉得还是只有在网上找找资料,要是翻书的话更是无从下手。在搜索条件的设置上,我略过了包含百度、搜狗、中学、高中之类的信息,因为这类回答通常都很简单,且充斥着随意和缺乏管理的编排。这样一来,信息比较集中和丰富了,然后把快照一页一页的翻看着。大概过了十多分钟,有一篇PPT 格式的文章出现了,于是我把它取了下来。打开一看,心里有点高兴,这是台湾老师做的课件。台湾人写的东西比较人性化,很多细节也会一五一十的说出来,而且是用很口语化的方式说出来,就像在跟人聊天一样。比如台湾有个程序员李维,他写的书就很平淡,甚至可以说是大白话,但是就目的而言,是完全没有问题的,而且省去了几倍另外查找资料、自己再写程序尝试的时间。另一个擅长C++剖析的侯捷,写的技术书或资料就像散文一般华丽,在众多台湾的写家里面也是独树一帜的。完全不像我们平时看的一些资料平淡无奇,藏着掖着,掐头去尾的,该省的不省,不该省的全省了。尽管这是个PPT 的课件,没有具体讲述推导的过程,但它还是给了一个推导的线索。最后才明白要用一个很怪异的方式,把碰撞速度公式极为简单地推导出来。为了省去翻页的麻烦,我再把两个守恒公式写在下面: 动量守恒定律: MpVp'+MqVq'=MpVp+MqVq(1-1) 动能守恒: 对两个方程做同样的整理,把M 一样的放在一边,如下: Mp(Vp-Vp')=Mq(Vq'-Vq)(1-3) Mp(Vp2-Vp'2)=Mq(Vq'2-Vq2)(1-4) 这两个整理后的方程看上去很工整,形式差别不大,只是动能方程中的四个速度多了个平方,其它都一样。正是这个成了巧妙推导的基础。因为两个方程左右两边相等,所以分别在两边相除的话,等式还是成立的。在(1-4)两边分别除以(1-3)的两边,就能分别约去Mp 和Mq,形成一个新的方程,见下: 对这个新的方程,该怎样处理呢?PPT 课件没有给个说法,而是直接给出了Vp+Vp'=Vq'+Vq(1-6) 的结论,并用这个结论推导速度公式,尽管结论跟书上是一致的,但刚开始我还是没有搞明白这是怎么一回事。想了一阵才顿悟: 因为: a2-b2=(a+b)(a-b) 因此,(1-5)式可以写成: 两边约去相减的那个因式,这时Vp+Vp'=Vq'+Vq,也就是(1-6)式就成立了。将(1-6)式进行整理,分别建立Vp'和Vq'的等式,如下: Vp'=Vq'+Vq-Vp(1-7) Vq'=Vp+Vp'-Vq(1-8) 现在将(1-7)式代入(1-1)中,有Mp(Vq'+Vq-Vp)+MqVq'=MpVp+MqVq 验证动量定理及误差分析 摘要:根据平抛简便快捷的验证动量定理,得出碰后小球总动量总略大于碰前小球总动量的 结论,并进行造成误差原因的分析。 引言:通过本实验可以减少在实验中的误差,提高实验的准确性。 实验装置如图,让一个质量较大的小球从轨道上方滚下来,跟放在轨道末端的另一质量较小的小球发生碰撞(正碰),设两个小球质量分别为m1、m2。轨道光滑,质量为 m1的小球到达末端时的速度v1,质量为m2的被碰小球静止, 碰撞后小球的速度分别为v1‘和v2‘验证两小球碰撞前各自的质量与自己速度的乘机之和是否等于碰后各 自的质量与自己速度的乘机之和。 小球质量可用天平称出,怎样简便的测出碰撞后的速 度呢?两小球碰撞前后速度方向是水平的,因此两小球 碰后速度课利用平抛知识来求得。在实验中,做平抛运 动的小球落到地面,它们的下落高度相同,飞行时间也 就相同,它们的水平距离与小球开始做平抛运动时的水 平速度成正比。 具体步骤如下: 用天平称出两小球质量,按照图示安装实验装置,将斜槽固定在桌边,使槽的末端的切线是水平的,被碰小球放在斜槽前端的边缘处,为了记录小球飞出的水平距离,在地上铺一张白纸,白纸上放复写纸,当小球落在复写纸上时,便在白纸上留下小球落地的痕迹。 先不放上被碰小球,让入射小球从同一高度滚下10次,用尽可能小的圆把所有的小球落点圈在里面,圆心就是小球落点的平均位置。 把被碰小球放在斜槽末端边缘处,让入射小球从原来的高度滚下,使它们发生碰撞,重复10次,用同样的方法标出碰后两小球落点的平均位置。记录数据,算出碰撞前后两小球速度。 令换入射小球的下落高度,重复以上步骤。 重复以上步骤10次,得出10组碰撞前后小球的速度,取平均值。代人动量守恒公式。 结论:碰后的总动量略大于碰前的总动量。 误差分析: 入射球从轨道上滚下时,由于摩擦,入射球做无滑滚动。这时,入射球受到的是静摩擦力作用。在两个小球碰撞的瞬间,入射球球心的速度突然减小,但由于入射球的转动角速度没有突变,这时入射球与轨道之间就变成有滑滚动。这样,入射球受到了与运动方向相同的滑动摩擦力的作用。根据动量定理可知,系统的总动量将增加,这就是出现上述结果的主要原因。被碰球质量越大,两个小球碰撞时,入射球球心的速度减小得越多,由于入射球的完全弹性碰撞后的速度公式

流体力学动量定实验

高中物理公式推导(完全弹性碰撞后速度公式的推导)

动量定理验证

[完全]弹性碰撞后的速度公式资料

流体力学动量定理实验

(完全)弹性碰撞后的速度公式

自循环动量定律实验

专题17 力学实验(答案附后面)

碰撞速度公式

动量定理教学设计

应用数据采集器定量验证动量定理

高中物理公式推导完全弹性碰撞后速度公式的推导

动量定律测试实验(发学生)

动量定理 绝对经典

完全弹性碰撞

完全弹性 碰撞的速度公式推导过程

动量定理的验证及误差分析