瓜实蝇密度和蜂密度对印啮小蜂寄生效能的影响_林玉英

- 格式:pdf

- 大小:338.46 KB

- 文档页数:4

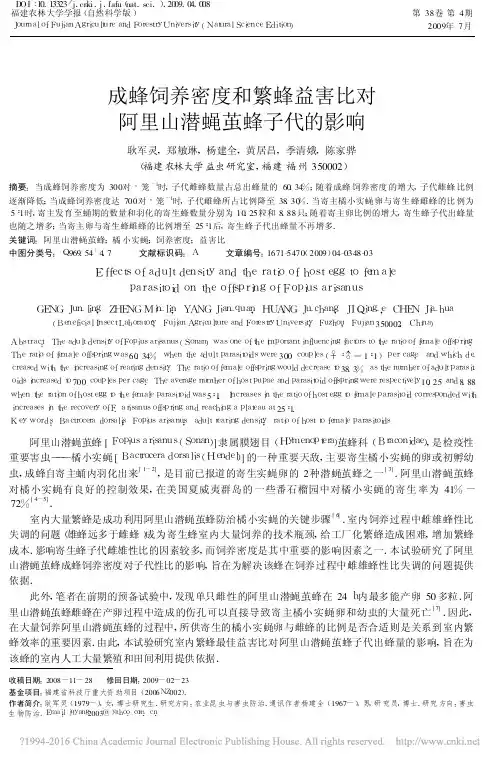

收稿日期:2008-11-28 修回日期:2009-02-23基金项目:福建省科技厅重大资助项目(2006N Z 002).作者简介:耿军灵(1979-),女,博士研究生.研究方向:农业昆虫与害虫防治.通讯作者杨建全(1967-),男,研究员,博士.研究方向:害虫生物防治.E m a i l :j q y a n g 2003@y a h o o .c o m .c n .成蜂饲养密度和繁蜂益害比对阿里山潜蝇茧蜂子代的影响耿军灵,郑敏琳,杨建全,黄居昌,季清娥,陈家骅(福建农林大学益虫研究室,福建福州350002)摘要:当成蜂饲养密度为300对·笼-1时,子代雌蜂数量占总出蜂量的60.34%;随着成蜂饲养密度的增大,子代雌蜂比例逐渐降低;当成蜂饲养密度达700对·笼-1时,子代雌蜂所占比例降至38.30%.当寄主橘小实蝇卵与寄生蜂雌蜂的比例为5∶1时,寄主发育至蛹期的数量和羽化的寄生蜂数量分别为10.25粒和8.88只;随着寄主卵比例的增大,寄生蜂子代出蜂量也随之增多;当寄主卵与寄生蜂雌蜂的比例增至25∶1后,寄生蜂子代出蜂量不再增多.关键词:阿里山潜蝇茧蜂;橘小实蝇;饲养密度;益害比中图分类号:Q 969.54+4.7文献标识码:A 文章编号:1671-5470(2009)04-0348-03E f f e c t s o f a d u l t d e n s i t y a n dt h e r a t i o o f h o s t e g g t o f e m a l ep a r a s i t o i do nt h e o f f s p r i n g o f F o p i u s a r i s a n u sG E N GJ u n -l i n g ,Z H E N GM i n -l i n ,Y A N GJ i a n -q u a n ,H U A N GJ u -c h a n g ,J I Q i n g -e ,C H E NJ i a -h u a(B e n e f i c i a l I n s e c t L a b o r a t o r y ,F u j i a nA g r i c u l t u r e a n dF o r e s t r y U n i v e r s i t y ,F u z h o u ,F u j i a n 350002,C h i n a )A b s t r a c t :T h e a d u l t d e n s i t y o f F o p i u s a r i s a n u s (S o n a n )w a s o n e o f t h e i m p o r t a n t i n f l u e n c i n g f a c t o r s t o t h e r a t i o o f f e m a l e o f f s p r i n g .T h e r a t i o o f f e m a l e o f f s p r i n g w a s 60.34%w h e nt h ea d u l t p a r a s i t o i d s w e r e 300c o u p l e s (♀∶♂=1∶1)p e r c a g e ,a n dw h i c hd e -c r e a s e dw i t ht h ei n c r e a s i n g o f r e a r i n g d e n s i t y .T h e r a t i o o f f e m a l e o f f s p r i n g w o u l d d e c r e a s e t o 38.3%a s t h e n u m b e r o f a d u l t p a r a s i t -o i d s i n c r e a s e dt o 700c o u p l e s p e r c a g e .T h e a v e r a g e n u m b e r o f h o s t p u p a e a n d p a r a s i t o i d o f f s p r i n g w e r e r e s p e c t i v e l y 10.25a n d 8.88w h e nt h er a t i o n o f h o s t e g g t o t h e f e m a l e p a r a s i t o i d w a s 5∶1.I n c r e a s e s i n t h e r a t i o o f h o s t e g g t o f e m a l e p a r a s i t o i d c o r r e s p o n d e d w i t hi n c r e a s e s i nt h e r e c o v e r y o f F .a r i s a n u s o f f s p r i n g a n d r e a c h i n g a p l a t e a u a t 25∶1.K e yw o r d s :B a c t r o c e r ad o r s a l i s ;F o p i u s a r i s a n u s ;a d u l t r e a r i n g d e n s i t y ;r a t i o o f h o s t t o f e m a l e p a r a s i t o i d s阿里山潜蝇茧蜂[F o p i u s a r i s a n u s (S o n a n )]隶属膜翅目(H y m e n o p t e r a )茧蜂科(B r a c o n i d a e ),是检疫性重要害虫———橘小实蝇[B a c t r o c e r a d o r s a l i s (H e n d e l )]的一种重要天敌,主要寄生橘小实蝇的卵或初孵幼虫,成蜂自寄主蛹内羽化出来[1-2],是目前已报道的寄生实蝇卵的2种潜蝇茧蜂之一[3].阿里山潜蝇茧蜂对橘小实蝇有良好的控制效果,在美国夏威夷群岛的一些番石榴园中对橘小实蝇的寄生率为41%-72%[4-5].室内大量繁蜂是成功利用阿里山潜蝇茧蜂防治橘小实蝇的关键步骤[6].室内饲养过程中雌雄蜂性比失调的问题(雄蜂远多于雌蜂)成为寄生蜂室内大量饲养的技术瓶颈,给工厂化繁蜂造成困难,增加繁蜂成本.影响寄生蜂子代雌雄性比的因素较多,而饲养密度是其中重要的影响因素之一.本试验研究了阿里山潜蝇茧蜂成蜂饲养密度对子代性比的影响,旨在为解决该蜂在饲养过程中雌雄蜂性比失调的问题提供依据.此外,笔者在前期的预备试验中,发现单只雌性的阿里山潜蝇茧蜂在24h 内最多能产卵50多粒.阿里山潜蝇茧蜂雌蜂在产卵过程中造成的伤孔可以直接导致寄主橘小实蝇卵和幼虫的大量死亡[7].因此,在大量饲养阿里山潜蝇茧蜂的过程中,所供寄生的橘小实蝇卵与雌蜂的比例是否合适则是关系到室内繁蜂效率的重要因素.由此,本试验研究室内繁蜂最佳益害比对阿里山潜蝇茧蜂子代出蜂量的影响,旨在为该蜂的室内人工大量繁殖和田间利用提供依据.福建农林大学学报(自然科学版)第38卷第4期J o u r n a l o f F u j i a n A g r i c u l t u r e a n dF o r e s t r y U n i v e r s i t y (N a t u r a l S c i e n c e E d i t i o n )2009年7月DOI :10.13323/j .cn ki .j .fafu (nat .sci .).2009.04.0081 材料与方法1.1 供试虫源供试寄主橘小实蝇卵由室内继代饲养获得.供试寄生蜂阿里山潜蝇茧蜂系福建农林大学益虫研究室经批准于2005年从美国夏威夷大学引进,通过室内继代饲养建立的实验种群.目前,本实验室已能大量繁殖阿里山潜蝇茧蜂和橘小实蝇,可保障寄主和寄生蜂的大量供试虫源.1.2 试验条件试验在寄生蜂饲养室内进行.成蜂饲养室温度控制在(24±1)℃,相对湿度65%-75%,光周期为12D ∶12L ;幼虫饲养室温度(26±1)℃,相对湿度80%-90%,光周期12D ∶12L .成蜂饲养笼外围长度×宽度×高度为25c m×25c m×25c m ,前侧安装可活动的玻璃门,后侧中间留一个直径约15c m 的操作袖口,其余各面均用80目网纱封牢.1.3 方法1.3.1 寄生蜂饲养密度对子代性比影响的试验 分别将300、400、500、600、700对刚羽化的阿里山潜蝇茧蜂成虫(♀∶♂=1∶1)引入养虫笼中,饲以蜂蜜和水.饲养至第10天提供寄主橘小实蝇卵24h .为了避免过寄生,寄生蜂与寄主卵的比例为1∶30,之后每5d 提供新鲜的寄主卵1次,共3次.将寄生过的寄主卵放在室内饲养至羽化,统计羽化的寄生蜂数量,并计算雌蜂所占的比例.每个处理重复5次.1.3.2 寄主卵与寄生蜂雌蜂的比例对子代出蜂量影响的试验 准备养虫笼6个,分别引入50对羽化10d 的阿里山潜蝇茧蜂(♀∶♂=1∶1),用沾湿的小毛笔分别将250、500、750、1000、1250、1500、1750粒寄主橘小实蝇卵(产后3-4h )平铺在厚度约1c m 的成熟木瓜果片上,即寄主卵和寄生蜂雌蜂的比例分别为5∶1、10∶1、15∶1、20∶1、25∶1、30∶1、35∶1.然后将铺有寄主卵的果片分别放入养虫笼中,24h 后将果片取出.将寄生过的寄主卵放在室内饲养至羽化,统计发育至蛹期的寄主数量及羽化的寄生蜂数量.每个处理重复5次.表1 寄生蜂饲养密度对子代性比的影响1)T a b l e 1 E f f e c t o f a d u l t d e n s i t y o nt h e r a t i o o f f e m a l eo f f s p r i n g 每笼成蜂数量/对子代寄生蜂总量子代雌蜂比例/%3001689.60±148.88a A 60.34±0.42a A 4001891.34±68.66a A 51.13±0.72b B 5002430.40±110.71b B 50.69±0.47b B 6002513.91±50.10b B 45.07±0.87c C 7002407.02±168.28b B38.30±0.91d D 1)数据采用L S D 法检验;同列数据后附不同大、小写英文字母者分别表示处理间差异达极显著(P<0.01)、显著(P<0.05)水平,附相同字母者表示差异不显著.表2 寄主卵与寄生蜂雌蜂的比例对子代出蜂量的影响1)T a b l e 2 E f f e c t o f t h e r a t i o o f h o s t e g g t o f e m a l e p a r a s i t o i do np a r a s i t o i dp r o g e n y y i e l d s o f F .a r i s a n u s 寄主卵与寄生蜂雌蜂的比例寄主发育至蛹期的数量羽化寄生蜂数量5∶110.25±0.65a A 8.88±1.22a A 10∶144.38±4.58a B 32.71±4.34a A 15∶1123.13±5.52b C 89.50±9.09b B 20∶1168.13±12.30c D 130.75±15.516b C 25∶1230.50±15.17d E 207.00±18.23c D 30∶1269.00±18.81e F 225.43±10.89c D 35∶1369.75±6.72f G222.00±17.00c D 1)数据采用LS D 法检验;同列数据后附不同大、小写英文字母者分别表示处理间差异达极显著(P<0.01)、显著(P<0.05)水平,附相同字母者表示差异不显著.2 结果与分析2.1 寄生蜂饲养密度对子代性比的影响结果(表1)表明:当阿里山潜蝇茧蜂的饲养密度为300对·笼-1时,其子代雌蜂占子代寄生蜂总数的60.34%;当饲养密度增至400、500对·笼-1时,其子代雌、雄蜂所占比例相当;当饲养密度超过600对·笼-1时,子代中的雄蜂数量就明显超过雌蜂数量.因此在充分利用室内饲养空间和保证饲养规模的前提下,可以考虑选择每笼(外围长度×宽度×高度为25c m×25c m×25c m )饲养500对寄生蜂.2.2 寄主卵与寄生蜂雌蜂比例对子代出蜂量的影响结果(表2)表明:当寄主橘小实蝇卵与阿里山潜蝇茧蜂雌蜂的比例为5∶1时,寄主发育至蛹期时已经大量死亡,此时自寄主蛹内羽化出的寄生蜂数量最少;随着寄主卵与寄生蜂雌蜂比例的增大,寄主发育至蛹的数量和羽化的寄生蜂数量也随之增加;当寄主卵与寄生蜂雌蜂的比例达到25∶1后,羽化的寄生蜂数量趋于稳定;若寄主卵与寄生蜂雌蜂的比例再继续增大,寄主发育至蛹的数量在不断地增加,而羽化出的寄生蜂数量基本趋于稳定.349 第4期耿军灵等:成蜂饲养密度和繁蜂益害比对阿里山潜蝇茧蜂子代的影响福建农林大学学报(自然科学版)第38卷 3 讨论本试验结果表明,室内繁殖阿里山潜蝇茧蜂时,成蜂饲养密度对子代雌雄蜂性比产生重要的影响.当饲养笼内寄生蜂密度偏大时,子代雄蜂明显多于雌蜂;而当成蜂饲养密度降低时,子代雌蜂比例增大.由于阿里山潜蝇茧蜂有孤雌生殖的行为,由此推测,当成蜂饲养密度增大后,个体之间的互相干扰影响了正常的交配行为,部分雌蜂不能正常交配,这些未交配的雌蜂只产下雄性子代[2,4],造成子代雌雄性比失调(产雌蜂的比例过低).因此,合适的成蜂饲养密度是保证繁蜂质量的关键.除成蜂饲养密度外,湿度、光照、营养等都可能直接或间接影响寄生蜂的交配行为[8-10];此外,饲养室内的通风状况也影响到阿里山潜蝇茧蜂的交配行为.这些因素对阿里山潜蝇茧蜂子代性比的影响还有待进一步研究.本试验研究寄主橘小实蝇卵与寄生蜂阿里山潜蝇茧蜂雌蜂比例的结果表明,当提供的寄主卵不足时,会导致寄生蜂的过寄生,并给寄主卵造成过多的产卵伤孔,使寄主在卵期和初孵幼虫期就大量死亡,不利于室内的大量繁蜂.因此在充分保证繁蜂效率的条件下,可通过增加寄主卵数量来弥补过寄生导致的寄主死亡.据报道,阿里山潜蝇茧蜂在饲养过程中寄主与侥生蜂合适的比例为20∶1[6,11].本试验中,当寄主卵与寄生蜂雌蜂的比例达25∶1后,后代羽化的寄生蜂数量趋于稳定.参考文献[1]R O U S S EP,H A R R I SEJ,Q U I L I C I S.F o p i u s a r i s a n u s,a ne g g-p u p a l p a r a s i t o i d o f T e p h r i t i d a e[J].B i o c o n t r o l N e w s a n d I n-f o r m a t i o n,2005,26(2):59-69.[2]Z E N I LM,L I E D OP,WI L L I A M ST,e t a l.R e p r o d u c t i v e b i o l o g y o f F o p i u s a r i s a n u s(H y m e n o p t e r a:B r a c o n i d a e)o nC e r a t i t i sc a p i t a t a a n dA n a s t r e p h as p p.(D i p t e r a:T e p h r i t id a e)[J].B i o l o g i c a l C o n t r o l,2004,29:169-178.[3]WH A R T O NRA,G I L S T R A P FE.K e y t o a n d s t a t u s o f O p i i n a e b r a c o n i d(H y m e n o p t e r a)p a r a s i t o i d s u s e d i nb i o l o g i c a l c o n t r o lo f C e r a t i t i s c a p i t a t aa n d D a c u s s.l.(D i p t e r a:T e p h r i t i d a e)[J].A n n a l s o f t h eE n t o m o l o g i c a l S o c i e t yo f A m e r i c a,1983,76: 721-742.[4]V S R G A S RI,L E B L A N CL,P U T O AR,e t a l.I m p a c t o f i n t r o d u c t i o n o f B a c t r o c e r a d o r s a l i s(D i p t e r a:T e p h r i t i d a e)a n d c l a s s i-c a l b i o l o g i c a l c o n t r o l r e l e a s e s o f F o p i u s a r i s a n u s(H y m e n o p t e r a:B r a c o n id a e)o ne c o n o m i c a l l y i m p o r t a n tf r u i t f l i e s i nF r e n c hp o l y n e s i a[J].J E c o nE n t o m o l,2007,100(3):670-679.[5]E I T A M A,V S R G A SR I.H o s t h a b i t a t p r e f e r e n c e o f F o p i u s a r i s a n u s(H y m e n o p t e r a:B r a c o n i d a e),a p a r a s i t o i do f t e p h r i t i df r u i t f l i e s[J].A n n a l s o f t h e E n t o m o l og i c a l S o c i e t y o f A m e r i c a,2007,100:603-608.[6]B A U T I S T ARC,M O C H I Z U K I N,S P E N C E RJ P,e t a l.M a s s-r e a r i n g o f t h e t e p h r i t i df r u i t f l y p a r a s i t o i dF o p i u s a r i s a n u s(H y-m e n o p t e r a:B r a c o n i d a e)[J].B i o l o g i c a l C o n t r o l,1999,15:137-144.[7]M O R E T T I R,C A L V I T T I M.M o r t a l i t y b y p a r a s i t i z a t i o n i nt h e a s s o c i a t i o n b e t w e e n t h e e g g-p u p a l p a r a s i t o i d F o p i u s a r i s a n u s a n dC e r a t i t i s c a p i t a t a[J].B i o l o g i c a l C o n t r o l,2003,48:275-291.[8]刘万学,苑士涛,万方浩,等.棉铃虫齿唇姬蜂室内交配行为及影响因素的研究[J].中国生物防治,2007,23(1):14-18.[9]吕增印,杨建全,陈家骅,等.温度对布氏潜蝇茧蜂寄生橘小实蝇幼虫的影响[J].福建农林大学学报:自然科学版,2008,37(4):337-340.[10]张李香,吴珍泉.寄主日龄对啊氏啮小蜂寄生后代的影响[J].福建农林大学学报:自然科学版,2005,34(4):438-440.[11]H A R R I S EJ,B A U T I S T ARC.E f f e c t s o f f r u i t f l y h o s t,f r u i t s p e c i e s,a n dh o s t e g g t o f e m a l e p a r a s i t o i d r a t i o o n t h e l a b o r a t o r yr e a r i n g o f B i o s t e r e s a r i s a n u s[J].E n t o m o l o g i a E x p e r i m e n t a l i s e t A p p l i c a t a,1996,79:187-194.(责任编辑:施晓棠) 350。

营养对不同地理种群周氏啮小蜂生物学特性的影响吴琦琦;吕宝乾;曹凤琴;彭正强;温海波;金启安;吴晓霜【摘要】[目的]研究补充营养对周氏啮小蜂海南本土地理种群和北京地理种群的生物学参数是否有差异.[方法]设置不同的营养(10%蜂蜜、10%蔗糖、10%葡萄糖、水、空白)分别饲喂周氏啮小蜂,统计2个地理种群的寄生率、羽化率、出蜂量、寿命.[结果]2个地理种群的周氏啮小蜂羽化后不久即可进行交配,补充10%蜂蜜、10%蔗糖、10%葡萄糖能显著提高2个地理种群的寄生率、羽化率、出蜂量、雌雄蜂寿命,补充不同的营养对两个地理种群的雌雄比、发育历期的影响差异不显著;饲喂10%蜂蜜的海南地理种群寄生率最高(84.60%),饲喂10%葡萄糖的海南地理种群羽化率最高(97.47%),饲喂10%葡萄糖的海南地理种群出蜂量最高(60.03头),饲喂10%葡萄糖的海南地理种群雌、雄蜂的寿命均为最高,分别为9.13和8.53 d.营养和地理种群的交互作用对周氏啮小蜂雄蜂的寄生率、羽化率、出蜂量、雌雄比、雌雄蜂寿命具有显著影响,而对周氏啮小蜂的发育历期无显著影响.[结论]补充营养可不同程度促进周氏啮小蜂生殖力、寿命及寄生率,对寄生蜂繁育和利用其进行生物防治具有一定的意义.【期刊名称】《生物安全学报》【年(卷),期】2018(027)003【总页数】4页(P205-208)【关键词】周氏啮小蜂;椰子织蛾;营养;地理种群;生物学【作者】吴琦琦;吕宝乾;曹凤琴;彭正强;温海波;金启安;吴晓霜【作者单位】中国热带农业科学院环境与植物保护研究所,海南海口571101;海南大学热带农林学院,海南海口570228;中国热带农业科学院环境与植物保护研究所,海南海口571101;海南大学热带农林学院,海南海口570228;中国热带农业科学院环境与植物保护研究所,海南海口571101;中国热带农业科学院环境与植物保护研究所,海南海口571101;中国热带农业科学院环境与植物保护研究所,海南海口571101;海南大学热带农林学院,海南海口570228【正文语种】中文椰子织蛾Opisina arenosella Walker属鳞翅目Lepidoptera织蛾科Oecophoridae,英文名coconut blackheaded caterpillar,又称椰子黑头履带虫(吕宝乾等,2013)、食叶履带虫(陈慧,2004)、椰蛀蛾(Manjanath和黄德聪,1987),是一种严重为害棕榈科植物的害虫,在印度、斯里兰卡、缅甸等国家发生严重(Rao,1924)。

![一种提高椰心叶甲啮小蜂成虫期和存活率的方法[发明专利]](https://uimg.taocdn.com/b6140200dc36a32d7375a417866fb84ae45cc39c.webp)

专利名称:一种提高椰心叶甲啮小蜂成虫期和存活率的方法专利类型:发明专利

发明人:林玉英,金涛,陈青,杨升院,梁晓,郝铮

申请号:CN202210396064.2

申请日:20220415

公开号:CN114586747A

公开日:

20220607

专利内容由知识产权出版社提供

摘要:本发明属农林害虫生物防治领域,涉及一种同时提高椰心叶甲啮小蜂成虫期和存活率的方法,以含盐酸二甲双胍的蜂蜜水溶液作为补充营养饲喂椰心叶甲啮小蜂成蜂种群,以经过盐酸二甲双胍溶液浸渍的椰心叶甲蛹为寄主,按照椰心叶甲啮小蜂的种群数量提供浸渍后的椰心叶甲蛹,能延长椰心叶甲啮小蜂成虫期,并提高其存活率。

本发明选用椰心叶甲蛹为寄生物,并对椰心叶甲啮小蜂成虫提供含特定浓度盐酸二甲双胍的蜂蜜水溶液作为补充营养液,提高了椰心叶甲啮小蜂存活率,延长了椰心叶甲啮小蜂成虫期,提高了在我国热带地区的生物防治棕榈害虫应用效果,对保护棕榈植物产业的种植安全起到了积极的作用。

申请人:中国热带农业科学院环境与植物保护研究所

地址:570000 海南省海口市龙华区学院路4号

国籍:CN

代理机构:海口翔翔专利事务有限公司

代理人:莫臻

更多信息请下载全文后查看。

养殖密度对野生蜂种群遗传多样性和适应性的影响研究养殖密度对野生蜂种群遗传多样性和适应性的影响研究引言:蜜蜂被广泛应用于农业领域的传粉服务,对于维持生态系统的平衡和农作物的产量具有重要作用。

为了满足农作物对蜜蜂的需求,人工养殖蜜蜂的规模日益扩大。

然而,大规模的蜜蜂养殖可能会对野生蜂的遗传多样性和适应性造成负面影响。

因此,了解养殖密度对野生蜂种群的遗传多样性和适应性的影响,对于保护野生蜂种群和维持蜜蜂传粉服务的可持续性至关重要。

养殖密度对野生蜂种群遗传多样性的影响:养殖密度的增加可能会导致蜜蜂种群之间的竞争增加。

亲缘关系的争夺和资源的争夺会导致野生蜂之间的遗传多样性降低。

研究表明,密集的蜜蜂养殖可以导致野生蜜蜂蜜窝的数量减少,从而增加了亲缘关系的争夺。

亲缘关系的争夺可能导致高度近亲交配的增加,从而使野生蜂种群的遗传多样性降低。

此外,大规模的蜜蜂养殖还可能导致野生蜂种群的数量减少,进一步降低了种群的遗传多样性。

养殖密度对野生蜂种群适应性的影响:野生蜜蜂种群的适应性是其生存和繁殖的能力,这直接影响着野生蜜蜂的种群数量和遗传多样性。

养殖密度高的区域通常存在资源竞争激烈的问题,这可能导致野生蜜蜂的适应性降低。

野生蜜蜂的适应性受到环境因素的影响,例如食物和栖息地的供应情况。

养殖密度的增加会导致资源供应紧张,使野生蜜蜂面临饥饿和失去栖息地的风险。

长期以来,野生蜜蜂适应性下降可能导致野生蜜蜂种群的数量减少和遗传多样性降低。

保护野生蜂种群和维持蜜蜂传粉服务的建议:为了保护野生蜂种群的遗传多样性和适应性,有以下几点建议:1. 建立保护区域:设立野生蜜蜂的保护区域,限制大规模的蜜蜂养殖。

保护区域内野生蜜蜂的生存环境更加适宜,有助于保护它们的遗传多样性和适应性。

2. 优化蜜蜂养殖管理:提高蜜蜂养殖的管理水平,减少养殖密度。

优化养殖条件,提供充足的食物和适宜的栖息地,减少资源竞争,有助于提高野生蜜蜂的适应性和遗传多样性。

3. 鼓励人工遗传改良:利用人工遗传改良的手段培育出适应力强的蜜蜂品种,以减少对野生蜂种群的依赖。

不同繁蜂寄主及密度对赤眼蜂子代寄生力的影响比较张帆;陶淑霞;王素琴;张君明;李凤翔;李德刚【期刊名称】《中国生物防治学报》【年(卷),期】2005(021)003【摘要】利用赤眼蜂(Trichogramma spp.)防治亚洲玉米螟(Ostrinia furnacalis)是利用天敌昆虫防治害虫的成功范例之一。

特别是建立以柞蚕卵为寄主的工厂化生产线后,田间应用面积迅速增加。

但在赤眼蜂大量繁殖和田间释放中,繁殖寄主、接蜂比例对赤眼蜂生殖能力的影响及适宜的田间释放数量等,较少有深入和定量的研究。

本试验对其进行了较为细致的探讨,并取得了一些有价值的结果。

【总页数】2页(P196-197)【作者】张帆;陶淑霞;王素琴;张君明;李凤翔;李德刚【作者单位】北京市农林科学院植保环保所,北京,100089;北京市农林科学院植保环保所,北京,100089;北京市农林科学院植保环保所,北京,100089;北京市农林科学院植保环保所,北京,100089;吉林省公主岭市植保站;内蒙古自治区植保站【正文语种】中文【中图分类】S476.3【相关文献】1.成蜂饲养密度和繁蜂益害比对阿里山潜蝇茧蜂子代的影响 [J], 耿军灵;郑敏琳;杨建全;黄居昌;季清娥;陈家骅2.蜂密度和寄主卵密度对玉米螟赤眼蜂寄生效能的影响 [J], A.U.R SALJOQI;何余容3.4种寄主植物的繁蚜—繁蜂能力和子代烟蚜茧蜂的寄生潜力比较 [J], 伍绍龙;周志成;彭曙光;曾维爱;蔡海林;单雪华;周孚美4.寄生蜂与寄主的不同配比对椰心叶甲啮小蜂子代的影响 [J], 韦曼丽;陈青;金启安;唐超;温海波;彭正强5.不同日龄混合柄瘤蚜茧蜂对寄主虫龄的选择及子代蜂发育表现 [J], 曹林;李保平;孟玲因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

桃蚜密度和烟蚜茧蜂释放量对其防效的影响摘要在设施蔬菜的生产过程中,桃蚜的发生是非常严重的。

不仅其自身危害严重,还是多种病毒病的传播媒介,造成严重的减产并严重降低产品质量。

目前我国主要利用化学农药防治桃蚜。

不仅提高了生产成本,造成严重的农药残留和环境污染,而且造成害虫的抗药性。

因而,需要切实加强桃蚜害虫的生物防治研究,利用优势种天敌昆虫对桃蚜进行有效的防治。

烟蚜茧蜂作为桃蚜的优势寄生蜂,广泛用于对桃蚜的生物防治中。

为评估烟蚜茧蜂对桃蚜的生物防治潜能,本研究在室内研究了空间大小和自身密度对烟蚜茧蜂寄生作用的影响,并且采用了数学模型拟合法,以期了解烟蚜茧蜂对桃蚜的防控潜能,为田间释放烟蚜茧蜂有效控制桃蚜提供理论依据。

本研究的主要内容和结果如下:1. 在5个桃蚜密度处理下,分别在小叶碟内和笼罩内对烟蚜茧蜂的功能反应进行了研究,计算不同处理下的寄生率和并且拟合功能反应。

(1)笼罩内,烟蚜茧蜂对桃蚜的功能反应均为Holling Ⅱ型:功能反应方程为Na=0.9043No/(1+0.0115No),瞬时攻击率a = 0.9043,处理时间Th = 0.0115,日最大寄生数量为78.9头。

(2)小叶碟内,烟蚜茧蜂对桃蚜的功能反应均为Holling Ⅱ型,功能反应方程为Na=0.9310No/(1+0.0118No),瞬时攻击率a = 0.9310,处理时间Th = 0.0118,日最大寄生数量为108.9头。

(3)5个桃蚜密度下,笼罩内的寄生率分别为74.17%、53.60%、46.57%、32.83%、25.14%。

小叶碟内分别为77.14%、57.60%、50.33%、39.22%、26.64%。

两种处理下的寄生率差异不显著。

通过上述试验,可以拟得出利用烟蚜茧蜂寄生桃蚜的最适蜂蚜比例可能为1:50, 即1对蜂对应寄生50头桃蚜。

这为第二部分的研究工作中烟蚜茧蜂的释放对数提供了理论依据。

2. 100头,300头和500头桃蚜密度下,每个蚜虫密度均释放3对,5对,7对和10对烟蚜茧蜂,统计比较其寄生数量,计算寄生率,拟合干扰反应方程。

瓜实蝇龄期和密度对蝇蛹金小蜂寄生能力的影响黄文枫;唐良德;赵海燕【期刊名称】《热带作物学报》【年(卷),期】2018(039)009【摘要】蝇蛹金小蜂是蝇类害虫重要的蛹期寄生性天敌,为了评价其对蔬菜上重要害虫瓜实蝇的控害潜能,本文就蝇蛹金小蜂对瓜实蝇蛹的寄生潜能进行了研究,建立了功能反应和干扰效应数学模型.结果表明,蝇蛹金小蜂对不同蛹龄瓜实蝇蛹的寄生功能反应均符合HollingⅡ模型,但不同蛹龄之间的功能反应参数存在差异.蝇蛹金小蜂对2日龄、4日龄和6日龄瓜实蝇蛹的模拟方程分别为Na=0.4780N0/(1+0.010N0)、Na=0.4740N0/(1+0.0086N0)和Na=0.4764N0/(1+0.0099N0).蝇蛹金小蜂自身密度也会对寄生产生一定的干扰效应,用Hassell-Varley模型拟合,蝇蛹金小蜂干扰效应方程可表示为:a=0.0719P–0.2526.【总页数】6页(P1807-1812)【作者】黄文枫;唐良德;赵海燕【作者单位】海南省农业科学院蔬菜研究所海南海口 571100;中国热带农业科学院环境与植物保护研究所/农业部热带作物有害生物综合治理重点实验室,海南海口571101;海南省农业科学院植物保护研究所/农业部海口作物有害生物科学观测实验站/海南省植物病虫害防控重点实验室海南海口 571100【正文语种】中文【中图分类】S433【相关文献】1.蝇蛹冷藏对丽蝇蛹集金小蜂寄生和繁殖的影响 [J], 张忠;史卫峰;叶恭银;胡萃;于爱莲2.不同日龄南瓜实蝇蛹对蝇蛹俑小蜂寄生选择、发育及寿命的影响 [J], 刘欢;李磊;张方平;韩冬银;龚治;牛黎明;符悦冠3.温度和寄主密度对雅脊金小蜂寄生和刺死米象幼虫的影响 [J], 高燕;张中润;许再福4.温度对蝇蛹俑小蜂寄生瓜实蝇蛹功能反应的影响 [J], 李羕然;吴伟坚5.瓜实蝇密度和蜂密度对印啮小蜂寄生效能的影响 [J], 林玉英;金涛;金启安;温海波;彭正强因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

几种因子对蝇蛹金小蜂寄生橘小实蝇效能的影响的开题报

告

题目:几种因子对蝇蛹金小蜂寄生橘小实蝇效能的影响

背景:

橘小实蝇是世界各地柑橘栽培的主要害虫之一,它的危害主要表现在柑橘果实上产生损伤和肿瘤,影响果实品质和产量。

目前,化学防治是控制橘小实蝇的主要手段,但由于化学药剂长期使用会导致药剂残留问题,对环境和人类健康造成威胁。

因此,寄生性天敌金小蜂逐渐成为控制橘小实蝇的重要手段。

研究目的:

本研究旨在探究几种因素对蝇蛹金小蜂寄生橘小实蝇效能的影响,为有效控制橘小实蝇提供科学依据。

研究内容:

本研究将从以下几个方面展开研究:

1.温度因素

研究不同温度对蝇蛹金小蜂寄生橘小实蝇效能的影响,分析最适温度范围。

2.饥饿程度

研究金小蜂在不同饥饿程度下对橘小实蝇的寄生效果,分析最佳饥饿程度。

3.寄主密度

研究不同寄主密度下金小蜂对橘小实蝇的寄生效果,分析最适密度范围。

4.光照条件

研究不同光照条件对金小蜂寄生橘小实蝇效能的影响,分析最适光照条件。

预期结果:

1.确定蝇蛹金小蜂寄生橘小实蝇的最适温度范围,为日后温度调控提供依据。

2.确定金小蜂的最佳饥饿程度,为日后人工饲养金小蜂提供指导。

3.确定金小蜂的最适寄主密度范围,为日后控制橘小实蝇提供参考。

4.确定金小蜂的最适光照条件,为日后施工提供参考。

沃尔巴克氏体Wolbachia以及寄生蜂在生物防治上的作用14111601026 廖郁在现代农业,特别是有机农业的害虫防治系统中,微生物以及有益生物(主要指节肢动物)在害虫防治中发挥关键作用。

害虫生物防治是昆虫学的重要分支学科,进入21世纪以来,随着生命科学和生物技术的发展以及新原理、新方法的不断渗透、交叉与融合,使该分支学科在我国得到了快速发展。

本文就近年来我国在天敌昆虫及其利用、昆虫病原微生物及其利用、昆虫信息素及其应用、生物农药及其推广应用、新兴生物技术在害虫生物防治中的应用等方面所取得的主要进展作了简要的回顾与总结;并在分析我国本领域学科发展水平与国际差距的基础上,指出了我国生物防治领域存在的主要问题及几个亟待加强的优先发展领域。

1、沃尔巴克氏体Wolbachia 在生物防治中的作用沃尔巴克氏体Wolbachia属于变形菌纲Proteobacteria 的α亚群, 立克次体Rickettsiaceae , 乌巴克体族Wolbachieae , 乌巴克体属Wolbachia[1]。

Wolbachia 在包括鞘翅目、双翅目、半翅目、同翅目、膜翅目、鳞翅目、直翅目和啮目在内的寄主昆虫中都有分布[2]。

近些年来发现Wolbachia 属的共生细菌在昆虫、螨类、等足目动物和线虫中有很高的侵染率。

这些在细胞内共生的α-亚门的Proteobacteria 是Hertig 和Wolbach 1924 年首次报道的:在蚊子Culex pipiens卵巢中发现一种不知名的立克次氏体。

Hertig 为了纪念他的合作者Wolbach ,1936 年将这种立克次氏体正式定名为Wolbachia pipientis。

从正式定名一直到70年代以前,这种共生细菌丝毫未引起人们的注意, 这期间, 很少有关于manipulation of reproduction的研究报道。

1.1 Wolbachia防治实例1971 年, Yen和Barr发现蚊子中的W .pipientis引起杂交不亲和, 即不含Wolbachia的雌蚊的卵被内含Wolbachia 的雄蚊的精子授精后,受精卵不能存活[3]。

应用寄生蜂控制重大实蝇害虫的生物学基础研究一、申报类别:2018年海南省自然科学奖二、完成单位:海南省农业科学院植物保护研究所合作单位:广东省农业科学院植物保护研究所、华南农业大学三、完成人:赵海燕、章玉苹、陆永跃、陈绵才、吉训聪、谢圣华、林珠凤、梁延坡四、项目简介实蝇类害虫是热带果蔬业的主要害虫,由于其繁殖力强,扩散速度快,难防治等特点,是国际上检疫的主要对象之一,这严重阻碍了贸易的发展。

目前国内对实蝇类害虫的常规防治仍以化学防治为主,导致果蔬农药残留超标,同时生态环境也受到污染。

项目组聚焦化学农药使用不当引起的普遍关注,围绕果树蔬菜安全生产的科学技术问题,开展实蝇类害虫生物防治基础理论的研究。

系统查明了海南省和广东省重要实蝇类害虫的天敌昆虫种类、发生动态及各地的优势种,其中发现6种天敌昆虫种类,即印啮小蜂,凡氏费氏短背小蜂、切割潜蝇茧蜂、全裂长尾长管茧蜂、蝇蛹俑小蜂和蝇蛹金小蜂。

对本地优势寄生蜂的种群动态和实蝇害虫的发生规律进行了调查,明确了寄生蜂的年发生规律,寄生蜂与寄主之间的跟随特征。

开展了实蝇优势种寄生蜂生物学特性的研究,通过对实蝇两种蛹期寄生蜂的研究,明确了两种寄生蜂在两种主要实蝇害虫(桔小实蝇和瓜实蝇)上的生长发育特性、功能反应、寄主嗜好性、嗅觉识别和选择趋性行为等;阐明了寄主密度、寄生蜂自身密度和寄主龄期等对寄生蜂寄生能力的影响。

开展了引进寄生蜂前裂长管茧蜂其生物学特征、选择行为特征,嗅觉选择行为、定值能力和功能反应等方面的研究,明确了前裂长管茧蜂在寄主桔小实蝇上的生长发育特性及其生命特征参数,前裂长管茧蜂对寄主桔小实蝇种群数量控制作用。

为了解决寄生蜂田间释放需要的种群数量问题,对寄生蜂大量扩繁相关技术进行了研究,解决了人工饲料配方、接卵方法、寄主与寄生蜂密度失当、和饲养装置等一系列关键性技术问题;同时,研究了饲养过程中温度对寄生蜂生长发育的影响,利用低温储藏技术开展了不同温度条件下储藏对寄生蜂羽化率、寄生力、繁殖力等的影响,明确了寄生蜂低温储藏及运输的适宜条件。

不同琼脂配比对阿里山潜蝇茧蜂寄生效果的影响耿军灵;杨建全;郑敏琳;黄居昌;季清娥;陈家骅【期刊名称】《福建林学院学报》【年(卷),期】2009(029)002【摘要】阿里山潜蝇茧蜂是实蝇的一种卵-蛹跨期寄生蜂.研究人工产卵盘中琼脂与水的比例对该蜂寄生效果的影响.结果表明,阿里山潜蝇茧蜂的寄生率随产卵盘中琼脂含量的增加而增加,当琼脂与水的比例增至1∶50,其寄生率趋于稳定.对2007年4月至2008年9月产卵盘改进前后阿里山潜蝇茧蜂的出蜂率进行了比较,改进前、后平均出蜂率由37.5%提高至61.0%.【总页数】3页(P166-168)【作者】耿军灵;杨建全;郑敏琳;黄居昌;季清娥;陈家骅【作者单位】福建农林大学益虫研究室,福建,福州,350002;福建农林大学益虫研究室,福建,福州,350002;福建农林大学益虫研究室,福建,福州,350002;福建农林大学益虫研究室,福建,福州,350002;福建农林大学益虫研究室,福建,福州,350002;福建农林大学益虫研究室,福建,福州,350002【正文语种】中文【中图分类】Q969.456.8【相关文献】1.成蜂饲养密度和繁蜂益害比对阿里山潜蝇茧蜂子代的影响 [J], 耿军灵;郑敏琳;杨建全;黄居昌;季清娥;陈家骅2.寄生蜂与寄主的不同配比对椰心叶甲啮小蜂子代的影响 [J], 韦曼丽;陈青;金启安;唐超;温海波;彭正强3.不同蜂蛹比对白蛾周氏啮小蜂寄生率的影响试验 [J], 乔建军;姚圣忠;宋淑霞;翟金玲4.不同船速比对改向避让效果的影响 [J], 王兴华;陈国权;李丽娜;李国定5.不同氮硫浓度及氮硫比对硫酸盐还原厌氧氨氧化脱氮效果的影响 [J], 杨世东;祝彦均;刘涵;刘泓序因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

蜂密度对玉米螟赤眼蜂寄生及繁衍能力的影响张烨;连梅力;李唐;朱文雅【期刊名称】《山西农业科学》【年(卷),期】2015(43)7【摘要】玉米螟赤眼蜂是一种重要的寄生性天敌资源.为了弄清蜂密度对玉米螟赤眼蜂寄生及繁衍能力的影响,采用卡方检验及回归分析对不同接蜂密度下玉米螟赤眼蜂的寄生卵数、产卵数、子代雌蜂数、出蜂率和单卵出蜂数进行了研究.结果显示,玉米螟赤眼蜂的寄生卵数、产卵数及雌蜂数并不能随着蜂密度同等倍数地增加,且单雌寄生卵数、单雌产卵数以及单雌产雌数均随着接蜂密度增加而降低;出蜂率在接蜂量为2~4头时显著大于1头和5头;处理组单卵出蜂数均大于1,且当接蜂密度增大时,其单卵出蜂数显著增加.表明当接蜂密度增大,玉米螟赤眼蜂总的寄生效能及繁衍能力并不能呈同等倍数的增加,且单雌寄生及繁衍能力会随之降低,一卵多胎现象会随之增强.因此,玉米螟赤眼蜂在室内饲养及田间应用中应特别留意蜂密度的选择,以增强其对寄主的控制作用.【总页数】4页(P877-880)【作者】张烨;连梅力;李唐;朱文雅【作者单位】山西省农业科学院植物保护研究所,农业有害生物综合治理山西省重点实验室,山西太原030031;山西省农业科学院植物保护研究所,农业有害生物综合治理山西省重点实验室,山西太原030031;山西省农业科学院植物保护研究所,农业有害生物综合治理山西省重点实验室,山西太原030031;山西省农业科学院植物保护研究所,农业有害生物综合治理山西省重点实验室,山西太原030031【正文语种】中文【中图分类】S476.3【相关文献】1.蜂密度和寄主卵密度对玉米螟赤眼蜂寄生效能的影响 [J], A.U.R SALJOQI;何余容2.寄主密度对玉米螟赤眼蜂寄生及繁衍能力的影响 [J], 张烨;连梅力;李唐;朱文雅3.农业景观格局与麦蚜密度对其初寄生蜂与重寄生蜂种群及寄生率的影响 [J], 关晓庆;刘军和;赵紫华4.不同温度、烟蚜茧蜂寄生密度对僵蚜羽化率、寄生率和重寄生的影响 [J], 蒙保安;赵正雄;李艺棋;陈雨;孟祥;董祥立;吕芬;余永旭5.玉米螟赤眼蜂适宜生境的研究与利用Ⅱ.夏玉米间作匍匐型绿豆对玉米螟赤眼蜂寄生率的影响 [J], 周大荣;宋彦英;王振营;何康来;郑礼;张广义因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

实蝇对寄主选择的研究进展王玉群;黄树生;曾东强;李子玲;凌炎【摘要】Fruit flies spawn inside fruit, and the larve feed on fruit pulp, which caused fruit rot and drop, and had serious influence on the quality and yield of fruits. The paper summarized the oviposition preference offruit fly pests on host kinds, different cultivars of the same host, fruit color, fruit maturity, different damage methods and host position, resumed the influenced factors on the host choice of fruit fly, described the application of host selection on control of fruit flies. Being host selection of fruit fly causing by multiple-factors role, further research is needed on inhibitory role of plant secondary substances on detoxifying enzymes of fruit fly, and chemical and nutritious components of volatile in fruits to provide references for developing new chemicals and rationally controlling fruit flies.%实蝇类害虫是以雌成虫将卵产于瓜果内,卵孵化后幼虫在其内取食造成烂果、落果,对瓜果的品质和产量造成严重影响.文章综述了实蝇类害虫对不同寄主、同一种寄主不同品种、寄主果实颜色、果实成熟度、寄主不同受害方式和寄主部位的产卵选择,简述了影响实蝇对寄主产卵选择的因素,并阐述了寄主选择在实蝇防治中的应用.指出实蝇对寄主的选择是多种因素共同作用的结果,提出深入研究寄主植物次生物质对实蝇解毒酶的抑制作用及果实内植物挥发性物质化学成分和营养成分,为今后研制新药剂和合理有效治理实蝇提供理论参考.【期刊名称】《南方农业学报》【年(卷),期】2012(043)005【总页数】5页(P621-625)【关键词】实蝇;寄主;产卵选择;影响因素;研究进展【作者】王玉群;黄树生;曾东强;李子玲;凌炎【作者单位】广西大学农学院,南宁530005;南宁市植保植检站,南宁530001;广西大学农学院,南宁530005;广西大学农学院,南宁530005;广西农业科学院植物保护研究所,南宁530007【正文语种】中文【中图分类】S433.89实蝇(翅目Diptera,蝇科Tephritidae)是一类食性广、分布广泛、繁殖力强、防治难度大的害虫,主要有地中海实蝇Ceratitis capitata(Wiedemann)、桔小实蝇Bactrocera dorsalis(Hendel)、橄榄实蝇Bactrocera oleae(Rossi)、昆士兰实蝇Bactrocera tryoni(Froggatt)、南瓜实蝇Dacus ciliatus(Loew)、瓜实蝇Bactrocera cucurbitae(Coquillett)、苹果实蝇Rhagoletis pomonella(Walsh)等(John et al.,2011)。

冷藏被寄生的寄主蛹对印度实蝇姬小蜂的影响

贾平凡;张潇钰;黄鑫越;林嘉;王波;季清娥

【期刊名称】《中国生物防治学报》

【年(卷),期】2024(40)1

【摘要】印度实蝇姬小蜂是实蝇类害虫的高效寄生蜂,为筛选最佳的冷藏条件便于应用,研究了不同冷藏处理对印度实蝇姬小蜂的影响。

结果表明:被寄生的寄主蛹蛹龄、冷藏温度与时长单独和交互作用均会显著影响印度实蝇姬小蜂的羽化率,但对每蛹羽化出的雌蜂比例以及F1单雌寄生数无显著影响。

4个日龄的被印度实蝇姬小蜂寄生的寄主蛹均适于在13℃环境下冷藏7 d,且各指标与对照无显著性差异;3 d、6 d龄被寄生的寄主蛹具备作为中长期冷藏用蛹的潜力。

研究可为印度实蝇姬小蜂的低温室内保种与大量释放前的蜂种积累提供参考。

【总页数】8页(P12-19)

【作者】贾平凡;张潇钰;黄鑫越;林嘉;王波;季清娥

【作者单位】福建农林大学生物防治研究所/联合国(中国)实蝇防控研究中心/教育部生物农药与化学生物学重点实验室/闽台作物有害生物生态防控国家重点实验室【正文语种】中文

【中图分类】S476.3

【相关文献】

1.外来斑潜蝇的优势寄生蜂——冈崎姬小蜂生物学特性及应用研究进展

2.潜蝇绿凹面姬小蜂的取食寄主习性观察

3.印度实蝇姬小蜂寄生习性研究

4.桉树枝瘿姬小

蜂与寄主及寄生蜂体内细菌相似性研究5.桔小实蝇寄生蜂一中国新记录种印度实蝇姬小蜂Aceratoneuromyia indica(Silvestri)及其寄生效能研究

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

寄生蜂与寄主的不同配比对椰心叶甲啮小蜂子代的影响韦曼丽;陈青;金启安;唐超;温海波;彭正强【期刊名称】《热带作物学报》【年(卷),期】2010(031)007【摘要】椰心叶甲啮小蜂(Tetrastichus brontispae Ferrière)是一种重要的椰心叶甲蛹寄生蜂.为了探讨繁育椰心叶甲啮小蜂的最佳寄主密度.研究1对椰心叶甲啮小蜂与椰心叶甲1日蛹的不同配比对椰心叶甲啮小蜂寄生与繁殖的影响.结果表明,雌蜂与椰心叶甲1日龄蛹的不同配比对椰心叶甲啮小蜂寄生率、每寄主出蜂量和后代性比有显若影响,当雌蜂与椰心叶甲1日龄蛹配比为1:1时,椰心叶甲啮小蜂的寄生率和出蜂量最高,其寄生率为100%,每蛹甲均出蜂量为27.67头.显著高于其它配比,但雌蜂与椰心叶甲1日龄蛹配比为1:6时,椰心叶甲啮小蜂后代性比(雌蜂的百分比)最高为88.04%,显著高于其它配比.平均每雌怀卵量、出蜂率、羽化率在椰心叶甲啮小蜂与椰心叶甲蛹的不同配比之间无显著差异.【总页数】4页(P1148-1151)【作者】韦曼丽;陈青;金启安;唐超;温海波;彭正强【作者单位】中国热带农业科学院环境与植物保护研究所,农业部热带农林有害生物入侵监测与控制重点实验室,海南省热带农业有害生物检测监控重点实验室,海南儋州,571737;海南大学环境与植物保护学院,海南儋州,571737;中国热带农业科学院环境与植物保护研究所,农业部热带农林有害生物入侵监测与控制重点实验室,海南省热带农业有害生物检测监控重点实验室,海南儋州,571737;中国热带农业科学院环境与植物保护研究所,农业部热带农林有害生物入侵监测与控制重点实验室,海南省热带农业有害生物检测监控重点实验室,海南儋州,571737;中国热带农业科学院环境与植物保护研究所,农业部热带农林有害生物入侵监测与控制重点实验室,海南省热带农业有害生物检测监控重点实验室,海南儋州,571737;中国热带农业科学院环境与植物保护研究所,农业部热带农林有害生物入侵监测与控制重点实验室,海南省热带农业有害生物检测监控重点实验室,海南儋州,571737;中国热带农业科学院环境与植物保护研究所,农业部热带农林有害生物入侵监测与控制重点实验室,海南省热带农业有害生物检测监控重点实验室,海南儋州,571737【正文语种】中文【中图分类】S476.3【相关文献】1.温度对椰心叶甲啮小蜂控制寄主能力的影响 [J], 李朝绪;黄山春;覃伟权;马子龙;酒翠玉2.不同繁蜂寄主及密度对赤眼蜂子代寄生力的影响比较 [J], 张帆;陶淑霞;王素琴;张君明;李凤翔;李德刚3.影响椰心叶甲啮小蜂寄主接受行为因子的探讨 [J], 辛星;马子龙;覃伟权4.不同寄主繁殖管氏肿腿蜂及低温储存时间对其子代影响 [J], 王新亮5.不同生境源的稻飞虱卵寄生蜂对寄主的选择和寄生特性 [J], 俞晓平;胡萃;K L Heong因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。