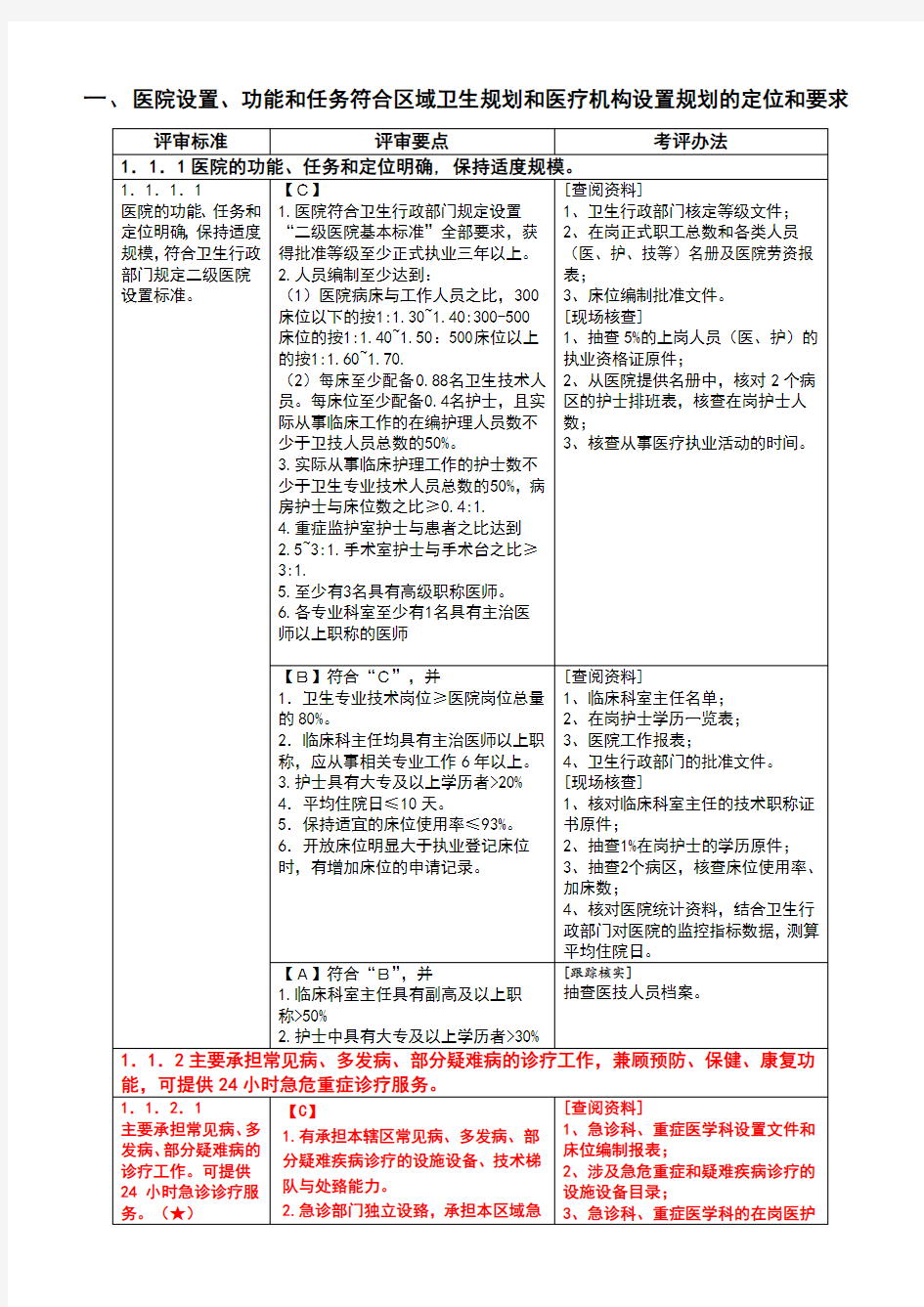

一、医院设置、功能和任务符合区域卫生规划和医疗机构设置规划的定位和要求

评审标准评审要点考评办法1.1.1医院的功能、任务和定位明确, 保持适度规模。

1.1.1.1

医院的功能、任务和定位明确,保持适度规模,符合卫生行政部门规定二级医院设置标准。【C】

1.医院符合卫生行政部门规定设置

“二级医院基本标准”全部要求,获

得批准等级至少正式执业三年以上。

2.人员编制至少达到:

(1)医院病床与工作人员之比,300

床位以下的按1:1.30~1.40:300-500

床位的按1:1.40~1.50:500床位以上

的按1:1.60~1.70.

(2)每床至少配备0.88名卫生技术人

员。每床位至少配备0.4名护士,且实

际从事临床工作的在编护理人员数不

少于卫技人员总数的50%。

3.实际从事临床护理工作的护士数不

少于卫生专业技术人员总数的50%,病

房护士与床位数之比≥0.4:1.

4.重症监护室护士与患者之比达到

2.5~3:1.手术室护士与手术台之比≥

3:1.

5.至少有3名具有高级职称医师。

6.各专业科室至少有1名具有主治医

师以上职称的医师

[查阅资料]

1、卫生行政部门核定等级文件;

2、在岗正式职工总数和各类人员

(医、护、技等)名册及医院劳资报

表;

3、床位编制批准文件。

[现场核查]

1、抽查5%的上岗人员(医、护)的

执业资格证原件;

2、从医院提供名册中,核对2个病

区的护士排班表,核查在岗护士人

数;

3、核查从事医疗执业活动的时间。

【B】符合“C”,并

1.卫生专业技术岗位≥医院岗位总量

的80%。

2.临床科主任均具有主治医师以上职

称,应从事相关专业工作6年以上。

3.护士具有大专及以上学历者>20%

4.平均住院日≤10天。

5.保持适宜的床位使用率≤93%。

6.开放床位明显大于执业登记床位

时,有增加床位的申请记录。

[查阅资料]

1、临床科室主任名单;

2、在岗护士学历一览表;

3、医院工作报表;

4、卫生行政部门的批准文件。

[现场核查]

1、核对临床科室主任的技术职称证

书原件;

2、抽查1%在岗护士的学历原件;

3、抽查2个病区,核查床位使用率、

加床数;

4、核对医院统计资料,结合卫生行

政部门对医院的监控指标数据,测算

平均住院日。

【A】符合“B”,并

1.临床科室主任具有副高及以上职

称>50%

2.护士中具有大专及以上学历者>30%

[跟踪核实]

抽查医技人员档案。

1.1.2主要承担常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作,兼顾预防、保健、康复功能,可提供24小时急危重症诊疗服务。

1.1.2.1

主要承担常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作。可提供24 小时急诊诊疗服务。(★)【C】

1.有承担本辖区常见病、多发病、部

分疑难疾病诊疗的设施设备、技术梯

队与处臵能力。

2.急诊部门独立设臵,承担本区域急

[查阅资料]

1、急诊科、重症医学科设置文件和

床位编制报表;

2、涉及急危重症和疑难疾病诊疗的

设施设备目录;

3、急诊科、重症医学科的在岗医护

危重症的诊疗。

3.预防、保健、康复独立设置。

4.根据病源,与三级综合医院距离较远或危重病人转诊困难的二级医院的重症医学床位数可占医院总床位的2%。

5.医学影像可提供24小时急诊诊疗服务。人员的学历、职称情况一览表。[现场核查]

1、核查10台件涉及急危重症和疑难疾病诊疗的设施、设备;

2、核查急诊科区域的分区布局;

3、核查重症医学床位数(重症医学床位数为重症医学科与各科室重症监护床位数之和,下同)与医院总床位的比例;

4、查看医学影像(普通放射、CT、MRI)、介入诊疗部门患者检查登记本(包括白、晚夜班)。

【B】符合“C”,并

1.重症医学床位占医院总床位的>3%。

2.且符合重症评估标准的患者≥30%。

3.医学影像(含CT、超声)可提供24小时急诊诊疗服务。[查阅资料]

1、重症医学管理架构图;

2、重症医学床位分布一览表;

3、抽查重症医学科室医护人员排班表;

4、医院出院患者分类统计报表。[现场核查]

1、核查重症医学床位占医院总床位的比例;

2、随机抽查重症医学20份出院病历,按照重症判断标准,符合标准的患者≥80%。

【A】符合“B”,并

1.重症医学科床位占医院总床位的≥5%。

2.且符合重症评估标准的患者≥40%。[现场核查]

1、核查重症医学床位占医院总床位的比例;

2、随机抽查重症医学20份出院病历,按照重症判断标准符合标准的患者≥40%。

1.1.3 临床科室诊疗科目设置、人员梯队与诊疗技术能力达到省级卫生行政部门规定的二级医院标准。

1.1.3.1

临床科室诊疗科目设置、人员梯队与诊疗技术能力符合省级卫生行政部门规定的标准。(详见附件 1)【C】

1.诊疗科目符合卫生行政部门规定

的二级医院设置“基本标准”并获得

执业许可登记。

2.一、二级诊疗科目设置、人员梯队

与诊疗技术能力符合省级卫生行政

部门规定的标准,至少保持在上周期

医院评审时的层次。(提供评审前一

年手术和住院的前十大病种)

(1)一级科室:

内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、

重症医学科、感染性疾病科、中医科、

耳鼻喉科、眼科、口腔科、皮肤科、

麻醉科、影像科、病理科、检验科、

药剂科、输血/室,有条件的建立康

复医学科、临床营养科/室。

(2)二级科室或专业组:

1)内科:呼吸内科、消化内科、神

[查阅资料]

1、已开展的诊疗科目(含一、二级

诊疗科目)的清单;

2、临床学科带头人相关情况简介资

料(一级学科和二级临床重点学科带

头人为省级临床医学专业学术团队

的副主任委员或市州级的主任委

员);

3、查看医院提供的能开展的临床技

术项目清单(电子版)。

[现场核查]

1、核查医院实际开设的诊疗科目(抽

查一级科目5个,二级科目10个)

是否取得省级卫生行政部门的执业

许可,符合率100%;

2、核查医院临床重点专科(国家、

省级)医生的学历、职称与诊疗技术

项目,符合卫生行政部门规定的标

准。

经内科、心血管内科、肾内科、内分泌科等专业科室(专业组)中至少3个。

2)外科:普通外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科等专业科室(专业组)中至少3个。

3)妇产科:妇科、产科、计划生育等专业科室(专业组)。

4)儿科:小儿内科、新生儿等专业科室(专业组)。

5)中医科:中医综合、针灸科、推拿科等专业科室(专业组)。

【B】符合“C”,并

有省级卫生行政部门批准的临床重点专科。【B】符合“C”,并

1.有卫生行政部门批准的临床重点科室。

(1)内科:二级专业科室中至少1个。(2)外科:二级专业科室中至少1个。

2.所有科室设置齐全,无科室缺失。如专业不齐全,应有卫生行政部门支持性文件[查阅资料]

省级卫生行政部门临床重点专科建设项目批准文件,医院建设实施方案和所开展工作的情况报告。

【A】符合“B”,并

有卫生行政部门批准的临床重点科室至少2个。[查阅资料]

国家卫生行政管理部门临床重点专科建设项目批准文件、医院建设实施方案和所开展工作的情况报告。

1.1.4 医技科室服务能满足临床科室需要,项目设置、人员梯队与技术能力达到省级卫生行政部门规定的二级医院标准。

1.1.4.1

医技科室服务能满足临床科室需要,项目设置、人员梯队与技术能力符合省级卫生行政部门规定的二级医院标准。(详见附件 2)

【C】

1.医院医技科室、人员编制、设备设

施、技术能力符合省级卫生行政部门

规定的二级医院标准。

2.全院工程技术人员占卫生技术人员

总数的比例不低于0.5%。

[查阅资料]

1、医技科室设置一览表;

2、各医技科室主要设备(50万元以

上)、已开展技术项目一览表(电子

版);

3、医技科室人员编制、技术职称一

览表。

[现场核查]

1、核查医技科室的设置是否符合卫

生行政部门的相关规定;

2、查看2个医技科室的人员排班表

与设备清单,核对人员编制、设备设

施,评估其技术能力是否达到省级卫

生行政部门标准要求。

【B】符合“C”,并

1.医技科室主任均具有主治医师以

上职称。

2.医技科室、实验室项目完全达到集

中设置、统一管理、资源共享。

[查阅资料]

1、医技科室主任名单与技术职称一

览表;

2、实验室项目管理架构的相关文件;

3、省级(或市级)临床质控中心或

省级医技重点专科确认文件;

4、省级(或市级)临床质控中心、

省级医技重点专科工作总结。

[现场核查]

1、抽查20%医技科室主任的技术职称原件;

2、核查实验室项目管理是否符合有关规定要求与标准。

【A】符合“B”,并

1.本县、市的质控中心或重点专科。

2.医技科室主任具有副高职称>30%。[查阅资料]

查看医院提供的国家临床质控中心或医技重点专科的确认文件和中心(专科)的工作总结。

积极探索精心组织 ××市区域卫生规划编制工作初步完成 制定《××市区域卫生规划》是新医改指导意见的一项重要内容和要求,也是××省两个地市级区域卫生规划编制试点地市之一。在省卫生厅的指导下,我市与××医学院以市校合作的方式编制《××市区域卫生规划》,现已初步完成,共包含1个区域卫生规划总报告和8个单项规划研究报告,现将规划编制工作情况汇报如下: 为贯彻落实《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革意见》(中发…2009?6号)、《国务院医药卫生体制改革近期重点实施方案(2009-2011年)》(国发…2009?12号),按照《中共××省委、××省人民政府关于深化医药卫生体制改革的意见》、《××省医药卫生体制改革3年实施方案(2009-2011年)》,以“坚持立足省情,建立有××特色的医药卫生体制。坚持因地制宜、分类指导,探索建立符合省情的基本医疗卫生制度。”为构架,编制本规划,旨在加强××市卫生事业的宏观管理,努力实现全市卫生资源的统筹与优化配置,规范全行业管理,建立适应我市政治经济发展要求、服务民族地区的高水平医疗卫生保障平台,逐步实现公共卫生与基本医疗服务均等化,满足辖区内居民的卫生服务需求,进一步提高人民群众的健康水平。

一、认真研究,及早部署。 区域卫生规划是区域经济与社会发展规划的组成部分,是区域卫生发展规划的基础,是政府对卫生发展实行宏观调控的重要手段,是卫生资源合理配置的依据。它以保护和增进区域内全体居民的健康为目的,以满足区域内全体居民的基本卫生服务需求为目标,针对区域内主要的卫生问题,统筹规划与合理配置卫生资源,使卫生资源供给与卫生服务需求保持平衡而有计划地采取的一系列决策程序和步骤。2009年8月份就成立了:1.协调领导小组:主要由××省卫生厅、××医学院及××市相关领导组成,负责组织、协调和宏观指导;2.技术指导研究组:主要由××医学院公共卫生学院、××省疾病预防与控制中心、××医学院第一附属医院、××省妇幼保健院等单位以及××市的有关专家组成,参与项目设计、课题实施、资料分析、模型预测和建立等的指导、讨论与论证;3.××市区域卫生规划课题研究小组:由市、县卫生局、市级财政、发改、统计、民政、社保等部门组成,在××医学院项目研究组的指导下开展工作。我局对区域卫生规划编制工作高度重视,切实加强对此项工作的组织、领导,市卫生局内部也及时成立了的规划编制工作领导小组,召开专题会议进行安排部署,制定规划编制方案,提出工作目标,明确工作职责,制定工作时间表,抽调精兵强将积极收集相关数据和材料,做好上下之间及相关部门的协调配合,

洛阳市医疗机构设置规划(2016-2020年) (征求意见稿) 为进一步健全和完善我市医疗卫生服务体系,实现医疗机构科学规划、合理布局、优化配置、有序运行,提高医疗卫生综合服务能力,满足全市居民日益增长的医疗卫生需求,根据《医疗机构管理条例》、《医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)》(以下简称《纲要》)、《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》(国办发〔2015〕70号)和《洛阳市城市总体规划(2011-2020)》、《洛阳新区建设总体方案》、《洛阳市洛北城区医疗设置布局规划(2014-2020年)》等有关法规、文件,特制定本规划。 一、指导思想 深入贯彻落实科学发展观,坚持以人为本,以满足全市居民医疗卫生服务需求为出发点,以建立基本医疗卫生服务制度、提高全市人民健康水平和尽可能满足人民群众不同层次医疗卫生需求为目标,加强政府对医疗卫生事业发展的宏观调控,科学配置医疗卫生资源,进一步深化医药卫生体制改革,努力构建与中原经济区副中心城市相适应、功能和结构更趋合理的医疗卫生服务体系,为患者提供更加安全、有效、方便、质优的医疗卫生服务,实现医疗卫生事业与经济社会协调发展。

二、规划原则 (一)公平可及原则。医疗机构服务半径适宜,交通便利,布局合理,从实际医疗服务需求出发,面向城乡居民,保障全市居民公平、可及享有基本医疗服务。 (二)统筹规划原则。按照“控制增量,调整现量,优化质量”的原则,在规划范围内统筹规划、设置、调控医疗卫生资源。各级各类医疗机构(不含驻洛部队医疗机构)的设置必须符合我市区域卫生规划、医疗机构设置规划和卫生资源配置标准,局部服从全局,提高医疗卫生资源整体效益。 (三)科学布局原则。明确和落实各级各类医疗机构功能和任务,实行“中心控制、周边发展”,即严格控制医疗资源丰富的部分中心城区(洛河以北、陇海铁路以南区域)公立医院数量,鼓励新增医疗机构在中心城区周边居民集中居住区及交通不便利、诊疗需求比较突出的地区设置。 (四)协调发展原则。根据全市医疗服务需求,严格控制公立医疗机构数量和规模,实行“综合控制、专科发展”,即新增公立医疗机构以专科医院、社区卫生服务机构及康复、护理等医疗机构为主。 (五)鼓励社会办医原则。加快推进社会办医成规模、上水平发展,将社会办医纳入规划。尚有住院床位发展空间的县(市、区),要按照《纲要》规定的比例为社会办医预留空间,优先设置审批社会力量举办的非营利性、资源稀缺

区域分析与区域规划(第二版)课后答案 U1绪论 1、谈谈自己对区域概念的理解,简述区域的类型及其划分方法。 答:区域的概念:区域是一个空间概念,是地球表面上占有一定空间的,以不同物质与非物质客体为对象的区域结构形式。 区域的类型及其划分方法: ○1区域的概念划分:均质区、结节区○2区域的特性划分:整体性、结构性、动态性 2、我国当前区域发展面临的主要问题有哪些? 答:区域差距、发展与资源、地区间恶性竞争、区域合作不完善。 3、区域分析的主要内容是什么?试结合你自己熟悉区域举例说明。 答:(1)区域发展条件分析(自然、社会) (2)发展状况及存在的问题(经济分析)经济水平、阶段、产业结构 (3)发展方向机策略研究 4、谈谈你对区域发展、区域研究、区域科学三个概念及其间关系的认识。 答:区域发展是指一定时空范围内所进行的以资源开发、产业组织和结构优化为中心的一系列经济社会活动。 区域研究是以综合、全面的把握或理解某一特定区域的人类团体所创造的政治经济社会文化系统为目的的。他把区域作为复合系统来研究,在一定时间空间范围内整体的把握研究对象。 区域科学是用各种近代计量分析和传统区位分析相结合的方法,由区域或空间的诸要素及其组合所形成的差异和变化的分析入手,对不同等级和类型区域的社会经济发展等问题进行研究的应用学科。 关系:相互依存、互为因果、不可分割。区域发展是以人为主体,一协调区域内部和区域之间人地关系为目的,并最终为人类提供良好生存环境的一系列经济社会活动,具有目的性无限性可持续性。区域研究是源于对区域经济社会发展问题的探讨,是区域不断持续快速发展,人类社会不断进步所提出的客观要求。区域科学是一门研究人类活动区域的跨学科新兴科学,目的是探索一条更加科学的方法来开展区域研究,为区域发展及区域分析等提供可靠的理论基础。 U2区域发展的资源环境基础分析 1、简述生态环境与区域发展的关系 答:自然环境极其变迁对人类经济社会发展具有重要的影响,同时也对人类文化产生着重大的影响,他是文化存在和发展的物质条件,生态环境问题也会制约区域的发展,区域发展是生态环境保护的前提。区域发展是生态环境保护的前提。改善生态环境是为了更好地促进区域发展,同时,区域发展也应该是建立在保护生态环境基础上的可持续发展。 2、什么是生态环境质量?简述生态环境质量评价的内容与方法。 答:(1)生态环境质量:是指在一个具体的时间和空间范围内生态系统的总体或部分生态因子的组合体对人类的生存及社会经济持续发展的适宜程度。

上海市区域卫生规划(2019年-2020年) 区域卫生规划是政府对卫生事业发展实行调控的重要手段。随着经济社会的不断发展,上海卫生工作面临着新的形势和要求。为进一步改善和提高卫生综合服务能力和资源利用效益,根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发〔2009〕6号)和《卫生部关于做好区域卫生规划和医疗机构设 置规划促进非公立医疗机构发展的通知》(卫规财发〔2019〕47号)等文件精神,结合本市实际,制定本规划。 一、规划背景 (一)对上海卫生资源状况的总体判断经过多年建设,上海已具备比较完善的卫生服务体系,卫生资源的规模、水平和利用情况总体良好。 1.服务体系。公共卫生体系通过连续三轮的三年行动计划建设,硬件设施和服务能力得到明显提升,布局合理、运作协调的体系架构基本形成,有效应对了各类公共卫生疫情和突发事件,保障了城市安全;通过实施重大和基本公共卫生服务项目,基本公共卫生服务均等化初步实现。医疗服务体系不断完善,形成了以社区卫生服务机构为基础,各级各类医院为主体,门诊部、诊所、医务室为延伸的医疗服务网络,总体能够满足居民的基本医疗服务需求;2019年启动郊区县引入三级医院的“5+3+1”工程,优质资源的可及性进一步改善;开展了区域性医疗联合体试点,在建立各级医疗机构间的梯度支撑、双向转诊工作机制方面作了积极探索。社区卫生服务机构通过连续13年的市政府实事项目建设,实现了均衡布局、覆盖城乡,有效发挥了公共卫生和医疗服务的双重网底作用。 2.资源规模。卫生资源配置明显高于全国平均水平。到2019年底,有各级各类医疗卫生机构3358所。其中,医疗机构3266所,包括三级医院36所,二级医院112所,社区卫生服务中心(含分中心)301所,社区卫生服务站670所,社会办医疗机构1514所。市、区县均设置了疾病预防控制中心、卫生监督所、疾控精神卫生分中心和妇幼保健机构。按常住人口统计,每千人口医疗机构床位4.56张、执业(助理)医师2.22人、注册护士2.51人、专业公共卫生机构人员0.66人。配置了一批处于国际技术最前沿的先进医疗设备,全市二级及以上医院共拥有甲类大型医用设备19台,乙类大型医用设备442台。2019年,全市卫生总费用750.37亿元,占GDP的4.37%。 3.资源利用。医疗卫生资源的利用比较充分,各级各类医疗机构总体处于较高负荷的运行状态。2019年,全市医疗机构共提供门急诊服务1996 4.97万人次,其中三级医院占30.54%,二级医院占24.69%,社区卫生服务机构占36.45%,社会办医疗机构占 5.90%;出院人数268.02万人,其中三级医院占51.88%,二级医院占39.76%,社区卫生服务机构占4.14%,社会办医疗机构占3.78%;住院手术服务111.99万人次,其中三级医院占64.92%,二级医院占27.62%,社区卫生服务机构占0.31%,社会办医疗机构占4.66%。全市医疗机构病床使用率为94.68%,平均住院天数为13.32天。外地病人来沪就医形成一定规模,2019年外地病人就医占全市门急诊总人次的4.3%、出院总人数的22.5%,且主要集聚在三级医院,部分知名度高、专科优势明显的三级医院外地病人出院人数达到总出院人数的一半以上。 4.健康水平。凭借良好的医疗卫生服务支撑,2019年,本市户籍人口期望寿命82.51岁。其中,男性80.23岁,女性84.80岁。婴儿死亡率 5.70‰(户籍人口为2.92‰,非户籍人口为739‰),孕产妇死亡率7.36/10万(户籍人口为1.04/10万,非户籍人口为12.96/10万)。

我区区域卫生规划及资源配置中存在的问题与建议 新疆维吾尔自治区卫生厅(830001) 买买提 牙森 新疆医科大学附属肿瘤医院(830000) 贾 巍 一九九七年党中央、国务院下发了中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定!提出要组织开展实施区域卫生规划,强调区域卫生规划是政府对卫生事业发展实行宏观调控的重要手段,也是提高卫生资源使用效率的重要举措,更是实现卫生资源可持续发展的重要途径之一。二00九年?中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见#明确指出?强化区域卫生规划。#?建立区域卫生规划和资源配置监督评价机制。#是规划编制的重要推动力,近几年实践表明,区域卫生规划并没有取得明显的预期成效,没能更大程度的满足居民的卫生服务需求并实现卫生资源的优化配置。本文采用比较分析的方法,对我区区域性卫生规划和卫生资源配置标准的内容进行比较分析,为区域卫生规划和卫生资源配置提供参考。 一、我区卫生资源配置基本情况 新中国成立以来特别是改革开放以来,我区的医疗卫生事业取得了显著成就。 1.医疗机构 2009年末,全区有卫生机构(不含村卫生室) 7288个,注册医疗机构6920个,其中医院763个,疗养院5个,社区卫生服务中心(站)405个,卫生院906个,门诊部221个,诊所、卫生所、医务室、护理站4521个,急救中心4个,妇幼保健所(站)90个,专科疾病防治院5个(见表1)。医疗机构床位88781张,较上年增加了8052张;2009年末,全区卫生人员总数为138344人,较2008年增加了8170人,其中,卫生技术人员为114521人,较2008年增加了7668人,执业医师、注册护士、其他技术人员、管理人员、工勤人员呈增长状态。全疆的每千人口医生由2008年的2.04增加到2009年的2.11高于全国平均水平;全疆每千人口医生配置标准1.81~2.16,符合配置标准。每千人口注册护士由由2008年的1.69增加到2009年的1.87,高于全国平均水平;全疆的每千人口注册护士配置标准1.87,等于配置标准[1](见表2)。 表1 卫生机构数(个) 年份1949197820082009机构总数(个)54258167397288 其中:医院48204741763 疗养院245社区卫生服务中心(站)264405卫生院602888906 门诊部61609217221急救中心(站)44 采供血机构2120妇幼保健院(站)128990专科疾病防治院(所站)165疾病预防控制中心104213214卫生监督所121128卫生监督检验机构11健康教育所(站、中心) 其他卫生机构4655诊所、卫生所、医务室41654521其中:诊所34913760卫生所、医务室660747护理站1414 表2 卫生机构人员数(人) 年份1949197820082009卫生人员(人)53466252130174138344卫生技术人员3885105010685311452l 管理人员573264196453 工勤人员91401120811259每千人口医生O.031.372.042.11每千人口注册护士0.030.951.691.87

卫医发〔1994〕25号 根据《医疗机构管理条例》规定,制订《医疗机构设置规划指导原则》(以下简称《指导原则》),各级地方卫生行政部门制订当地《医疗机构设置规划》要按本地《指导原则》进行,合理配置各级各类医疗机构,充分利用有限的医疗卫生资源,更好地为公民提供符合成本效益的医疗、预防、保健、康复服务。 《医疗机构设置规划》(以下简称《规划》)是区域医疗规划的重要组成部分,是卫生行政部门审批医疗机构设置的依据,因此,《规划》的制订,应遵照区域医疗规划的基本原则和方法。 一、医疗机构设置规划的含义 《规划》是以卫生区域内居民实际医疗服务需求为依据,以合理配置利用医疗卫生资源及公平地向全体公民提供高质量的基本医疗服务为目的,将各级各类、不同隶属关系、不同所有制形式的医疗机构统一规划设置和布局。依据《规划》设置区域内的各级各类医疗机构,引导医疗卫生资源的合理配置,符合区域内一定人群的实际医疗服务需求,避免医疗卫生资源配置的重叠或遗漏,有利于充分合理地利用我国有限的医疗卫生资源,建立适应我国国情和具有中国特色的医疗服务体系,既能为我国公民公平地提供基本医疗服务,又能比较有效地控制医疗成本。 二、医疗机构设置的原则和医疗服务体系的框架 医疗机构的设置以千人口床位数(千人口中医床位数),千人口

医师数(千人口中医师数)等主要指标为依据进行宏观调控,具体指标值由各省、自治区、直辖市根据当地实际确实。 医疗机构设置应遵循主要原则有: (一)公平性原则。从当地的医疗供需实际出发,面向全人群,充分发挥现有医疗资源的作用。现阶段发展要以农村、基层为重点,严格控制城市医疗机构的发展规模,保证全体居民尤其是广大农民公平地享有基本医疗服务; (二)整体效益原则。医疗机构设置要符合当地卫生发展总体规划的要求,要充分发挥医疗系统的整体功能,合理配置医疗资源,提高医疗预防保健网的整体效益,局部要服从全局; (三)可及性原则。医疗机构服务半径适宜,交通便利,全局合理,易于为群众服务; (四)分级原则。为了合理有效地利用卫生资源,确保医疗机构的服务质量,按医疗机构的功能、任务、规模将其分为不同级别,实行标准有别、要求不同的管理,建立和完善分级医疗体系; (五)公有制主导原则。医疗机构应坚持国家和集体举办为主,个人和其他社会团体举办为补充的原则; (六)中西医并重原则。遵循卫生工作的基本方针,中西医并重,保证中医、中西医结合、民族医医疗机构的合理布局及资源配置。 医疗服务体系的框架: (一)按三级医疗预防保健网和分级医疗的概念,一、二、三级医院的设置应层次清楚、结构合理、功能到位,建立适合我国国情的

1、名词解释 1. 主导产业:是指具有一定规模,能够充分发挥经济技术优势,以技术优势改变生产函数并对经济发展和产业结构演进有强大的促进和带动作用的产业。 2. 区域规划:根据国家经济社会发展总的战略方向和目标,对未来一定地区范围内的社会经济发展和建设进行总体部署(包括区际和区内)。 3.所谓区域优势,就是指某个区域在其发展过程(主要是经济发展过程)中,所具有的特殊有利条件,由于这些条件的存在,使该区域更富有竞争能力,具有更高的资源(包括社会、自然资源等)利用效率,从而使区域的总体效益保持在较高水平。 4. 区域发展战略:是指对区域整体发展的分析、判断而做出的重大的、具有决定全局意义的谋划 5.外部性:它是指经济主体之活动,对与该活动无直接关系的他人或社会所产生的影响。也就是说,经济主体的本来目的,是为了实现自身利润的最大化或效用的最大化,但其在实现这一目的的过程中,却有意或无意地对与该项活动无直接关系的个人或组织造成了这样或那样、有利或有害的影响,在经济学中就将这种影响称为外部性。 6. 区域发展:国家和区域的经济增长、社会发展及其地域结构的变化 7. 可持续发展:既满足代人的需求,又不对满足后代人其需求构成危害的发展 8. 绿色GDP:既能反映一个地区、一个国家的经济增长与否,而且还能说明资源消耗的状况和环境质量的变化,更能反映国家GDP的值。 9外部性:它是指经济主体之活动,对与该活动无直接关系的他人或社会所产生的影响。也就是说,经济主体的本来目的,是为了实现自身利润的最大化或效用的最大化,但其在实现这一目的的过程中,却有意或无意地对与该项活动无直接关系的个人或组织造成了这样或那样、有利或有害的影响,在经济学中就将这种影响称为外部性。 10、区域竞争力区域竞争力主要是指一个地区在竞争和发展过程中与其他地区相比较所具有的吸引、争夺、拥有、控制和转化资源 争夺、占领和控制市场以创造价值 为人民提供福利的能力 11.自然资源:联合国环境规划署将自然资源定义为在一定的时间、地点条件下,能够产生经济价值,以提高人类当前和未来福利的自然环境因素和条件。 12.极化效应:极化是外围向中心的移动过程,形式多种多样。从极化波及和影响的范围来看,可以是全国性的,也可以只是地方性的。13.扩散效应:扩散是由极化中心向外围的移动过程。其作用方向恰好与极化方向相反。极化是向心流动,扩散是离心流动。

区域卫生规划 为进一步改善和提高我县卫生综合服务能力和资源利用效率,根据《全国医疗卫生服务体系规划纲要(X-X年)》、《X省医疗卫生服务体系规划及资源配置标准(X-X年)》和《X市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》精神,编制《X县X区域卫生规划(X-X 年)》。 一、现状分析 1、社会发展概况 X县位于X三省交界的X三角地带,X、X、X三河交汇,北濒X,南依X,西连X,东接X,总面积526平方公里,辖4镇1街道办事处、28个行政村、10个居民委员会,总人口16万人。X年全县实现生产总值36.55亿元;财政总收入3.17亿元;城镇居民人均可支配收入23911元,农村居民人均纯收入8362元。 2、医疗服务需求分析 X年全县完成门诊量59X人次,其中县级医疗单位157000人次,占26.5%。村卫生室及个体诊所350000人次,占59.12%;全年住院10248人次,其中县级医疗单位9522人次,占92%,镇卫生院726人次,占8%;手术人数为1622人次;出院者平均住院日为4.39天。 3、医疗资源分析 X年全县有医疗卫生机构160家。其中,县属医疗卫生机构5家,乡镇卫生院6个,村卫生室83所,个体诊所62个,厂矿医院3个,

民营机构1个。有执业医师353人;注册护士319人,医药、检验、医技117人。 其中:县医院:开放床位350张,编制床位350;现有执业医师151人;注册护士233人,医药、检验、医技38人,床位使用率89.85%,高级职称29人,中级职称96人,初级职称259人。 中医院:开放床位76张,编制床位100;现有执业医师39人;注册护士28人,医药、检验、医技16人,床位使用率50%,高级职称1人,中级职称20人,初级职称62人。 妇幼保健机构:开放床位30张,编制床位50;现有执业医师9人;注册护士10人,医药、检验、医技13人,床位使用率30%,中级职称1人,初级职称31人。 乡镇卫生院及厂矿医院床位140张。执业医师39人;注册护士23人,医药、检验、医技40人。高级职称4人,中级职称12人,初级职称86人。 4、主要问题及影响因素 (1)卫生补偿机制不健全,卫生事业经费投入不足;人员编制和办公经费紧缺;按照乡镇卫生院人员配置比例为按人口的1.2/千人,全县应配置198人,实际编制人数126人。 卫生人才尤其是乡镇卫生院人才短缺,后继乏人,缺乏吸引力,卫生队伍难以稳定;需引进高年资医务人员。医疗服务质量有待改进,医疗技术低水平水平人员有待于尽快提高;六是个别乡镇卫生院医疗

第1章绪论 第一节区域及相关概念 一、区域和区域划分 (一)区域的概念 区域首先是一个空间的概念,是地球表面上一定空间内一不同的物质客体为对象的地域结构形式。 (二)区域的划分 1.按区域属性分类 1)行政区2)经济区3)自然区4)社会区 2.按区域的功能分类 1)部门区2)特殊区 (三)区域的特征 1.系统性 2.结构性 3.层次性 二、区域研究与区域分析 (一)区域研究的发展 (二)区域分析 据分析,主要是对区域发展的自然条件和社会经济背景特征及其对区域社会经济发展的影响进行分析,探讨区域内破个自然及人文要素间的区域间相互联系的规律。 区域分析的完善和系统化起源于区位论。 常见的去分析内容主要集中在对区域发展的自然条件和社会经济背景进行分析,对区域经济状况和发展动态进行分析等。 三、区域规划与区域空间规划 (一)区域规划 区域规划,顾名思义,就是区域二,层面的空间发展计划与行动,目前与未来的需要与资源状况,引导和协调区域的变化与发展。 (二)区域空间规划 从城市规划专业从业和教学任务来说,本书所指的区域空间规划是指将时间发展序列投影在地域空间上的组织,以实现区域空间资源环境和人口的整合,所称的区域规划主要是指侧重于空间方面的区域空间规划,这主要基于下列原因: 首先区域的空间资源以及资源的空间特征是区域规划和研究的重要内容。 其次,空间上整合多方面的发展需求是区域规划的核心任务。 第二节区域研究及区域规划的任务 一、区域研究的意义 (1)区域研究是区域和城市规划编制的前提和基础。 (2)区域研究为地方经济发展和政策拟定提供思路。 (3)区域研究是推动区域理论不断往前发展的利器。 二、区域研究的任务 区域研究的任务包括:研究区位、聚落、城市化地区和全球性地域,对影响区域发展的各要素及其综合效益进行分析,从而研究各种社会经济现象的时空规律;也可以研究区域内

医疗机构设置规划指导原则(2016-2020年) 根据《医疗机构管理条例》、国务院办公厅《关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)的通知》(国办发〔2015〕14号,以下简称《规划纲要》)等规定,制定《医疗机构设置规划指导原则(2016-2020年)》(以下简称《指导原则》)。地方各级卫生计生行政部门要按照《指导原则》制定本行政区域《医疗机构设置规划》(以下简称《规划》)。医疗机构设置要充分发挥政府宏观调控和市场配置资源的作用,进一步促进医疗卫生资源优化配置,实现城乡医疗服务体系协调发展,医疗服务能力全面增强,医疗服务公平性与可及性有效提升。 一、医疗机构设置规划的含义 《规划》是以区域内居民实际医疗服务需求为依据,以合理配置、利用医疗卫生资源,公平、可及地向全体居民提供安全、有效的基本医疗服务为目的,将各级各类、不同隶

属关系、不同所有制形式的医疗机构统一规划、设置和布局。有利于引导医疗卫生资源合理配置,充分发挥有限资源的最大效率和效益,建立结构合理、覆盖城乡,适应我国国情、人口政策和具有中国特色的医疗服务体系,为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗卫生服务。 二、医疗机构设置的基本原则 (一)公平可及原则。医疗机构服务半径适宜,交通便利,形成全覆盖医疗服务网络,布局合理。从实际医疗服务需求出发,面向城乡居民,注重科学性与协调性、公平与效率的统一,保障全体居民公平、可及地享有基本医疗卫生服务。 (二)统筹规划原则。各级各类医疗机构必须符合属地医疗机构设置规划和卫生资源配置标准,局部服从全局,提高医疗卫生资源整体效益。 (三)科学布局原则。明确和落实各级各类医疗机构功能和任务,实行“中心控制、周边发展”,即严格控制医疗资源丰富的中心城区的公立医院数量,新增医疗机构鼓励在中心

《区域分析与区域规划》课程论文 巢湖市柘皋镇集镇总体规划 院系:环境与测绘工程学院 班级:12级地理科学 姓名:吴茂成 学号:2012101109 2015 年1月5日

目录 第一章规划总则 (4) 一、规划范围 (4) 二、规划目的 (4) 三、规划原则....................................................................... 错误!未定义书签。 四、规划目标....................................................................... 错误!未定义书签。 五、现状概况 (5) 六、规划用地布局 (5) 七、规划期限:2014——2024 .............................................. 错误!未定义书签。第二章规划发展战略. (6) 一、集镇经济总体发展战略 (6) 二、产业发展战略 ................................................................ 错误!未定义书签。 三、发展目标 (7) 四、集镇空间发展格局 .......................................................... 错误!未定义书签。 五、集镇总人口与城镇化水平预测........................................... 错误!未定义书签。第三章集镇体系规划................................................................ 错误!未定义书签。 一、集镇空间结构体系规划.................................................... 错误!未定义书签。 二、集镇综合交通体系规划 (8) 第四章集镇旅游资源开发利用与历史文化遗产保护规划................... 错误!未定义书签。 一、旅游资源开发利用总体思路。........................................... 错误!未定义书签。 二、历史文化遗产保护规划。 (9) 第五章集镇发展目标、性质....................................................... 错误!未定义书签。 一、集镇发展目标 (10) 二、集镇发展策略 (10) 三、集镇发展职能 (10) 四、集镇性质 (9) 五、集镇规模 (9) 第六章建设用地布局规划.......................................................... 错误!未定义书签。 一、集镇发展方向选择 (11)

盖迪斯的区域规划和研究方法 盖迪斯是一位以科学家的眼光来研究城市规划的苏格兰人,他同时也是一位生物学家、社会学家、现代城市规划理论的奠基人之一。生态学本来是生物学家研究动、植物群落之间联系的科学,但是他用这种方法来研究人类的城市社会,揭示城市在空间和时间发展中所存在的生物学和社会学方面的复杂关系。盖迪斯本来是个有前途的生物学家,但是因为患的是眼疾,无法观察微小的生物,所以他有了机会去观察宏观的城市。盖迪斯认为,城市规划应该与社会、文化、环境的变迁联系在一起。 盖迪斯最早注意到工业革命、城市化对人类的负面影响,进行了人类生态学的研究,研究人与环境的关系,以及决定现代城市成长和变化的动力,试图将城市规划最为社会改革的重要手段,他提出人们对城市的要求是多样化的,创造了“城市科学”这一术语,力求适用和美观各自能发挥各自最大的作用,公众是城市最终的目的。 盖迪斯对城市规划的主要贡献在于提出了区域规划理论,他的人本主义规划思想在他的作品《城市发展》和《进化中的城市》体现了,并通过生态学说解释城市与区域经济发展的关系,认为城市与乡村应该同时进行规划。他还为区域规划首创了“调查——分析——实际的规划”的综合研究方法,同时以人文地理学提供规划的基础也是他首次提出的。并在1914—1924十年间,参与了印度50座大小城市的规划工作。这些都使他成为西方城市科学走向综合的奠基人,启蒙了后人对宜居城市观点,他认为城市是有机的、是一个生物体。 盖迪斯还对人的行为和周围环境的相互关系有研究,用“流域垂直分区图”来诠释这种关系。在“流域垂直分区图”中海拔从山顶一直延伸到海滨,海拔最高的区域,一般是矿工工作的地方;森林分布在次高的地区,伐木工人在那里工作;然后是猎人和牧羊人工作的地方;靠近低地的地方是农民和园艺;海岸附近是渔民的活动区域。盖迪斯认为如果不遵从这种人地关系,最后结果要么是失败,要么就是将花费大量的能量并且冒很大的危险。他认为空间形态和社会结构是相关的,可以通过改变空间结构来改变社会的形态。 盖迪斯非常重视人本理念与精神文化在城市规划中的作用,他还提出了“城市规划不仅是地点规划或者工作规划。如果想取得成功,必须是人的规划”。他主张在城市规划中应改以当地居民的价值观念和意见为基础,尊重当地的历史和特点,避免大拆大建。强调人类居住地与土地之间存在内在的关系,自然地区是规划的基本构架,城市要与自然和

医疗机构设置规划指导 原则 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

医疗机构设置规划指导原则(2009版)(征求意见初稿) 日期:2010-06-04 14:16:48来源:中华检验医学网点击:18次 副标题#e# 根据《医疗机构管理条例》规定,制定 (以下简称《指导原则》),各级地方卫生行政部门要按本《指导原则》制定当地《医疗机构设置规划》,合理配置、调整各级各 类医疗机构,充分利用有限的医疗卫生资源,更好地为居民提供符合成本效益的医疗、预 防、保健和康复等医疗卫生服务。 《医疗机构设置规划》(以下简称《规划》)是区域卫生规划的重要组成部分,是卫生行政部门审批医疗机构设置的依据。《规划》的制订,应遵照区域卫生规划的基本原 则和方法进行。 一、医疗机构设置规划的含义 《规划》以设区的市为基本卫生区域进行规划,包括省、市两级卫生行政部门分别制定的本省和本市行政区域内的医疗机构设置规划。 《规划》应当以该区域内居民的实际医疗服务需求为依据,以合理配置利用医疗卫生资源、公平地向全体居民提供高质量的基本医疗服务为目的;通过实施属地化和全行 业管理,将各种所有制、投资主体、隶属关系和经营性质的医疗机构均纳入所在地卫生行 政部门的统一规划、设置和布局,实行统一准入、统一监管。 各级卫生行政部门要依据《规划》设置卫生区域内的各级各类医疗机构,引导医疗资源合理配置,避免医疗卫生资源配置重复、盲目扩大规模,逐步缩小城乡差别、地区 差别,充分合理利用医疗资源,满足区域内居民的日益增长的医疗服务需求。 二、医疗机构设置的原则 坚持以人为本,以人人享有基本医疗卫生服务为根本出发点和落脚点,坚持统筹兼顾、协调发展的科学发展观,建立健全覆盖城乡居民的医疗服务体系,为群众提供安 全、有效、方便、价廉的医疗服务。医疗机构设置应当遵循以下原则: (一)公平性原则。医疗卫生服务必须坚持公平、公正原则,要从当地的医疗供需 实际出发,面向城乡,以基层为重点,充分发挥现有医疗资源的作用,适当调控城市医疗 机构的发展规模,保证全体居民尤其是广大农民都能公平、公正地享有基本医疗服务; (二)整体效益原则。医疗机构设置应当符合当地卫生发展总体规划的要求,建立 各级各类医疗机构相互协调和有序竞争的医疗服务体系,局部要服从全局,科学合理配置

U1绪论 1、谈谈自己对区域概念的理解,简述区域的类型及其划分方法。 答:区域的概念:区域是一个空间概念,是地球表面上占有一定空间的,以不同物质与非物质客体为对象的区域结构形式。区域的类型及其划分方法: ○1区域的概念划分:均质区、结节区○2区域的特性划分:整体性、结构性、动态性 2、我国当前区域发展面临的主要问题有哪些? 答:区域差距、发展与资源、地区间恶性竞争、区域合作不完善。 3、区域分析的主要内容是什么?试结合你自己熟悉区域举例说明。 答:(1)区域发展条件分析(自然、社会)(2)发展状况及存在的问题(经济分析)经济水平、阶段、产业结构(3)发展方向机策略研究 4、谈谈你对区域发展、区域研究、区域科学三个概念及其间关系的认识。 答:区域发展是指一定时空范围内所进行的以资源开发、产业组织和结构优化为中心的一系列经济社会活动。区域研究是以综合、全面的把握或理解某一特定区域的人类团体所创造的政治经济社会文化系统为目的的。他把区域作为复合系统来研究,在一定时间空间范围内整体的把握研究对象。区域科学是用各种近代计量分析和传统区位分析相结合的方法,由区域或空间的诸要素及其组合所形成的差异和变化的分析入手,对不同等级和类型区域的社会经济发展等问题进行研究的应用学科。关系:相互依存、互为因果、不可分割。区域发展是以人为主体,一协调区域内部和区域之间人地关系为目的,并最终为人类提供良好生存环境的一系列经济社会活动,具有目的性无限性可持续性。区域研究是源于对区域经济社会发展问题的探讨,是区域不断持续快速发展,人类社会不断进步所提出的客观要求。区域科学是一门研究人类活动区域的跨学科新兴科学,目的是探索一条更加科学的方法来开展区域研究,为区域发展及区域分析等提供可靠的理论基础。 1、简述生态环境与区域发展的关系答:自然环境极其变迁对人类经济社会发展具有重要的影响,同时也对人类文化产生着重大的影响,他是文化存在和发展的物质条件,生态环境问题也会制约区域的发展,区域发展是生态环境保护的前提。区域发展是生态环境保护的前提。改善生态环境是为了更好地促进区域发展,同时,区域发展也应该是建立在保护生态环境基础上的可持续发展。 2、什么是生态环境质量?简述生态环境质量评价的内容与方法。答:(1)生态环境质量:是指在一个具体的时间和空间范围内生态系统的总体或部分生态因子的组合体对人类的生存及社会经济持续发展的适宜程度。2)内容:生态环境调查、生态环境现状评价和影响评价。(3)评价方法:指数法、模糊综合评价法、灰色关联分析法、景观生态学法 3、简述生态破坏经济损失估算的方法。答:(1)成本—效益分析是环境经济学的基本分析方法,是各种生态破坏经济损失评估方法的基础。目前与之相关的评估方法主要有直接市场法、替代市场法、实验评价法和成果参照法。 4、说明生态补偿的对象、补偿主体、补偿标准和补偿方式。答:(1)补偿对象:生态环境和自然资源的保护者(2)补偿主体:那些对生态环境造成影响的单位和个人,以及从生态建设和环境保护中获益的单位和个人,可将其分为三大类:政府补偿、市场补偿和社会补偿。(3)补偿标准:既切合实际又合理的生态建设的成本补偿,因时、地而异,因程度而异。(4)补偿方式:经济补偿(财政转移支付、基金、押金和执行保证金制)、非经济补偿(实物补偿、技术(智力)补偿、政策补偿)。 5、何为外部性?如何解决环境污染的外部性问题?答:(1)外部性:是指经济主体之活动,对于该活动无直接关系的他人或社会所产生的影响。外部性指的是私人收益与社会收益、私人成本与社会成本不一致的现象。(2)解决措施:外部效果内部化。政府的直接管制、基

宁波市区域卫生规划(2001年-2005年) 【字号:大中小】第一章总则 第一条为了加强卫生事业发展的宏观管理,合理配置卫生资源,提高卫生服务能力,适应经济与社会发展的需要,根据《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》、国家计委等三部委《关于开展区域卫生规划工作的指导意见》、《浙江省卫生资源配置标准》和《宁波市城市总体规划》,结合我市第二次卫生服务调查情况,制定本规划。 第二条我市城市发展的战略目标是长江三角洲南翼的经济中心、现代化国际港口城市、人文景观和自然社会环境良好的历史文化名城。围绕这个战略目标,我市2001年至2005年卫生事业发展的总目标是:以建设有中国特色的社会主义理论为指导,坚持党的基本路线和基本方针,不断深化卫生改革,初步建立起适应我市经济社会发展和人民群众健康需求的包括医疗服务、疾病控制、妇幼保健、卫生监督的新型城乡卫生体系,居民健康的主要指标继续保持全国先进水平,达到或接近世界中等发达国家的平均水平(人均期望寿命74岁,婴儿死亡率≤16‰,孕产妇死亡率≤28/10万)。 第三条开展区域卫生规划的基本原则是: (一)从实际出发,与国民经济和社会发展水平相适应,按照居

民卫生服务的实际需求,合理配置卫生资源。调整服务方向和内容,提高服务质量,更好地满足居民多层次的卫生服务需求。(二)优先发展和保证基本卫生服务,加强农村卫生、预防保健和中医药工作,积极推进社区卫生服务。 (三)充分发挥政府调控和市场调节的作用,根据不同卫生服务领域的特征,有效地运用市场供求关系和竞争机制,调整资源配置和卫生机构的运行环境,提高卫生资源的利用效率。 (四)打破行政隶属关系和所有制界限,对卫生资源实行全行业管理,全市区域内实施统一的规划。 第四条计划部门是区域卫生规划的牵头单位和综合协调部门。卫生行政部门依据本规划,对全市卫生资源(包括企事业单位、部队对地方开放的医疗机构)实行政策指导、组织管理和监督检查,对现有卫生资源逐步调整,对新增卫生资源依据准入条件审批。财政、人事部门在各自的职责范围内,配合卫生行政部门做好区域卫生规划工作。 第二章医疗卫生服务体系 第五条根据布局合理、结构完善、功能互补、公平可及的要求,建立适合宁波实际的新型城乡医疗卫生服务体系。中心城市实行两级服务网络配置,即综合医院(专科医院)和社区卫生服务组织。综合医院和专科医院主要从事急危重症、疑难病症的诊疗,并结合临床开展教育、科研工作。社区卫生服务组织主要从事预

区域卫生规划的意义 制订和实施区域卫生规划是贯彻《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》的具体体现.制订和实施区域卫生规划是落实国家计委、财政部、卫生部联合制定的《关于开展区域卫生规划工作的指导念见》的实际行动表现. 区城卫生规划是区城内国民经济和社会发展计划的组成部分。实施区域卫生规划是卫生事业适应我国社会主义市场经济体制的需要,促进卫生事业从偏重数最、规模、速度的粗放型增长模式向以内涵为主,注重质量和效益的集约型模式转变的和为市场机制调节失灵下政府宏观调控,管理卫生事业的重要手段。 实施区域卫生规划是卫生改革和发展的重大举措,是深化卫生改革的需要。长期以来,我国实行与计划经济体制相适应的卫生管理体制,医疗卫生机构不是按区域、按人群健康需要设置,而是按部门或地方的行政隶属关系设皿.并盲目追求数量和规模,造成条块分割、机构重叠的不合理格局.导致卫生资像重复配置,不少地方出现卫生服务与需求失衡等状况,这是卫生改革进展到现阶段迫切浦要研究和解决的深层次矛盾和问题。区城卫生规划有利于对现有医疗卫生机构布局、分级分工、服务网络和服务方式进行改革. 改变现有卫生管理体制.促进卫生全行业管理的改革。 第二节区域卫生规划的意义 制订和实施区域卫生规划是贯彻《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》的具体体现.制订和实施区域卫生规划是落实国家计委、财政部、卫生部联合制定的《关于开展区域卫生规划工作的指导念见》的实际行动表现. 区城卫生规划是区城内国民经济和社会发展计划的组成部分。实施区域卫生规划是卫生事业适应我国社会主义市场经济体制的需要,促进卫生事业从偏重数最、规模、速度的粗放型增长模式向以内涵为主,注重质量和效益的集约型模式转变的和为市场机制调节失灵下政府宏观调控,管理卫生事业的重要手段。 实施区域卫生规划是卫生改革和发展的重大举措,是深化卫生改革的需要。长期以来,我国实行与计划经济体制相适应的卫生管理体制,医疗卫生机构不是按区域、按人群健康需要设置,而是按部门或地方的行政隶属关系设皿.并盲目追求数量和规模,造成条块分割、机构重叠的不合理格局.导致卫生资像重复配置,不少地方出现卫生服务与需求失衡等状况,这是卫生改革进展到现阶段迫切浦要研究和解决的深层次矛盾和问题。区城卫生规划有利于对现有医疗卫生机构布局、分级分工、服务网络和服务方式进行改革. 改变现有卫生管理体制.促进卫生全行业管理的改革。

收稿日期:2006-08-11;修订日期:2006-12-03 基金项目:国家社科基金重大项目(06&Z D038)资助。 作者简介:方中权(1966-),男,湖北云梦人,副教授,博士研究生,国家注册规划师,主要研究方向为区域发展与规划。Email:fang 2 zhongquan@t https://www.doczj.com/doc/4215047285.html, 区域规划理论的演进 方中权 1,2 ,陈 烈 2 (1.广州大学旅游学院,广东广州510091;2.中山大学地理与规划学院,广东广州510275) 摘要:根据区域规划理论的形成、产生和发展及不同时期理论指导意义的不同,将区域规划理论划分为三个阶段:①早期区域规划思想的形成—没有形成系统的区域规划理论;②传统区域规划理论的产生—着眼于经济的增长;③现代区域规划理论的发展—注重经济、社会和环境协调发展。未来区域规划理论在坚持可持续发展思想的同时,将在动态性、创新性及区域调控等方面得到发展。关 键 词:区域规划;区域规划理论;演进 中图分类号:T U982 文献标识码:A 文章编号:1000-0690(2007)04-0480-06 区域规划是指在一定地域范围内对国民经济 建设和土地利用的总体部署[1,2] 。它以跨行政区的经济联系紧密地区为对象,目的是为了发挥不同区域的比较优势,形成分工合理、优势互补、协调发展的区域格局。区域规划不同于经济区划和城市规划。它是以经济区范围为主体的规划,因此,经济区划是区域规划的依据和基础,而区域规划又是城市规划的前提和依据。 区域规划是编制国民经济中长期计划的重要基础和组成部分,也是国家宏观调控的重要手段和中国经济管理体制的基础部分,中国要促进地区间协调发展,提高区域经济竞争力,就必须强化区域规划。特别是从“条块分割”的计划经济向市场配置资源的市场经济转变,使区域间突破行政区界限而合作加强,客观上要求通过区域规划进行整合。而政府经济职能的重大转变,使区域规划由指令性较强的刚性规划向指导性为主的柔性转变,也要求 规划理论有新的发展[3~5] 。中国发改委主任马凯在“十一五”规划编制工作会上表示,长期以来作为中国规划工作中亟待增强之薄弱环节的区域规划,将在“十一五”规划中被放在突出重要的位置。因此,有必要对区域规划理论进行系统的梳理,这对于编制区域规划,实现区域可持续发展具有重要意义。 本文根据区域规划理论的形成、产生和发展及 不同时期理论指导意义的不同,将区域规划理论的 演进大体划分为三个阶段:①早期区域规划思想的形成阶段。指二战前的时期,这一时期还没有形成系统的区域规划理论;②传统区域规划理论的产生阶段。指二战到20世纪60年代,这一阶段区域规划理论主要着眼于经济的增长;③现代区域规划理论的发展阶段。指70年代至今,这一阶段区域规划理论注重经济、社会和环境全面协调发展。 1 早期区域规划思想的形成 虽然区域规划理论的大量运用源于二战后区域规划在世界各国的广泛开展,但区域规划的思想萌芽则可追溯到人类文明的古代社会。中国古代名著《禹贡》就将黄河、长江流域划分为九大区域并论述了各区的水、土及物产,体现了以农业生产为核心的区域发展意图。春秋战国时期的《管子》,从区域经济的承载力去分析城镇的密度;西汉时的《史记?货殖列传》从农林水产、采矿、手工业和交通等因素,考察了区域经济的差别和城镇的分布,提出了许多关于城市和区域经济相互关系的论述。这些描述和分析,是朴素的区域规划思想的 反映[6] 。 在资本主义早期,曾先后出现了托马斯?摩尔的“乌托邦”、康帕内拉的“太阳城”、傅立叶的“法郎基”和欧文的“新协和村”等空想社会主义的城 第27卷第4期2007年08月 地 理 科 学SC I E NTI A GE OGRAPH I C A SI N I C A Vol.27 No.4 Aug .,2007