腰椎间盘突出症分级诊疗指南2015年版

- 格式:doc

- 大小:51.50 KB

- 文档页数:18

中风病(脑梗死)恢复期中风是以猝然昏仆,不省人事,半身不遂(bàn shēn bù suí),口眼歪斜,言语不利为主症的病证,《灵枢.刺节真邪》篇云:“虚邪偏客于身半,其入深,内居营卫,营卫稍衰则真气(zhēn qì)去,邪气独留,发为偏枯。

”西医称之为脑卒中,脑梗死又称缺血性脑卒中,是指局部脑组织因血液循环障碍,缺血、缺氧(quē yǎnɡ)而发生的软化坏死。

脑梗死是脑血管病中最常见者,约占75%,病死率平均10%~15%,致残率极高,且极易复发,复发性中风的死亡率大幅度增加。

一、疾病诊断(一)病名诊断(zhěnduàn):中风有外风和内风之分,外风因感受外邪(风邪(fēnɡ xié))所致,在《伤寒论》名曰中风(亦称桂枝汤证);内风属内伤病证,又称类中风,脑卒中,卒中,风痱。

现代一般称中风,多指内伤病证的类中风,多因气血逆乱、脑脉痹阻或血溢于脑所致。

以突然昏仆、半身不遂、肢体麻木、舌蹇不语,口舌歪斜,偏身麻木等为主要表现的脑神疾病。

并具有起病急、变化快,如风邪善行数变之特点的疾病。

脑梗死又称缺血性脑卒中,是指局部脑组织因血液循环障碍,缺血、缺氧而发生的软化坏死。

脑梗死主要是由于供应脑部血液的动脉出现粥样硬化和血栓形成,使管腔狭窄甚至闭塞,导致局灶性急性脑供血不足而发病;也有因异常物体(固体、液体、气体)沿血液循环进入脑动脉或供应脑血液循环的颈部动脉,造成血流阻断或血流量骤减而产生相应支配区域脑组织软化坏死者。

(二)诊断标准:中医诊断标准:1.中医诊断标准:参照国家中医药管理局脑病急症科研协作组起草制订的《中风病中医诊断疗效评定标准》(试行,1995年)。

主要症状:偏瘫、神识昏蒙,言语謇涩或不语,偏身感觉异常,口舌歪斜。

次要症状:头痛,眩晕,瞳神变化,饮水发呛,目偏不瞬,共济失调。

急性起病,发病前多有诱因,常有先兆症状。

发病年龄多在40岁以上。

针灸科腰痛病(腰椎间盘突出症)诊疗方案一、病名中医病名:腰痛病西医病名:腰椎间盘突出症二、诊断(一)疾病诊断参照l994年国家中医药管理局发布的中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》。

1.多有腰部外伤、慢性劳损或寒湿史。

大部分患者在发病前多有慢性腰痛史。

2.常发于青壮年。

3.腰痛向臀部及下肢放射,腹压增加(如咳嗽、喷嚏)时疼痛加重。

4.脊柱侧弯,腰椎生理弧度消失,病变部位椎旁有压痛,并向下肢放射,腰活动受限。

5.下肢受累神经支配区有感觉过敏或迟钝,病程长者可出现肌肉萎缩。

直腿抬高或加强试验阳性,膝、跟踺反射减弱或消失,拇指背伸力可减弱。

6.CT或MRl检查可显示椎间盘突出的部位及程度。

或X线摄片检查:脊柱侧弯、腰生理前凸变浅,病变椎间盘可能变窄,相应边缘有骨赘增生。

(二)疾病分期1.急性期:腰腿痛剧烈,活动受限明显,不能站立、行走,肌肉痉挛。

2.缓解期:腰腿疼痛缓解,活动好转,但仍有痹痛,不耐劳。

3.康复期:腰腿病症状基本消失,但有腰腿乏力,不能长时站立、行走。

(三)病理分型(Macnab分型)1. 椎间盘膨出:整个椎间盘纤维环均匀性向椎体骺环以外凸起,不引起严重的神经根压迫。

2. 局限型突出:椎间盘纤维环的内层断裂,髓核组织部分突出。

3. 椎间盘突出:椎间盘纤维环大部分断裂,仅有外层纤维环尚完整,将髓核局限于纤维环内。

4. 椎间盘脱出:椎间盘纤维环全部断裂,髓核组织突出于椎间盘外,为后纵韧带所约束。

5. 椎间盘游离:髓核组织突破纤维环和后纵韧带,游离于椎管内,或硬膜内、椎间孔等处,压迫神经根与马尾神经。

(四)中医证候诊断1.血瘀气滞证:近期腰部有外伤史,腰腿痛剧烈,痛有定处,刺痛,腰部僵硬,俯仰活动艰难,痛处拒按,舌质暗紫,或有瘀斑,舌苔薄白或薄黄,脉沉涩或脉弦。

2.寒湿痹阻证:腰腿部冷痛重着,转侧不利,痛有定处,虽静卧亦不减或反而加重,日轻夜重,遇寒痛增,得热则减,舌质胖淡,苔白腻,脉弦紧、弦缓或沉紧。

[编者按]建立分级诊疗制度是合理配置医疗资源、促进基本医疗卫生服务均等化的重要举措,是深化医药卫生体制改革的重要内容,对于促进医药卫生事业长远健康发展、提高人民健康水平具有重要意义。

安徽省结合实际,以常见病、多发病、慢性病为切入点,正逐步探索建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式。

2015年安徽省卫生和计划生育委员会委托安徽省医学会,针对高血压、糖尿病、脑卒中、冠心病、股骨颈骨折、腰椎间盘突出症,组织专家编写了《安徽省常见病分级诊疗指南(2015版)》(以下简称《指南》),《指南》详细叙述了以上6个病种的诊断、评估与治疗,明确各级医疗机构的功能定位、诊疗项目、转诊原则与流程等。

《安徽医学》2016年将分期刊载《指南》,以期指导医疗机构开展分级诊疗,为临床医务人员践行常见病的分级诊疗提供参考,促进分级诊疗制度的发展。

安徽省股骨颈骨折分级诊疗指南(2015年版)股骨颈骨折是指股骨头下至股骨颈基底部之间的骨折,多数为关节囊内骨折,是老年人最常见的骨折之一,严重危害老年人生活质量。

治疗方式以手术为主,内固定和人工关节置换是常用的手术方法,虽然治愈率较高,均存在一定比例的并发症,医疗单位需具备相应的技术水平和手术条件。

一、流行病学特点股骨颈骨折是髋部最常见的骨折,占全身骨折总数的3.58%,多发生在老年阶段,尤以老年女性骨质疏松者多见,随着寿命延长,其发病率有增高趋势。

中青年股骨颈骨折较少见,多由较大暴力引起。

由于局部血供因素,常可出现骨折不愈合(15%左右)和股骨头缺血坏死(20% 30%)等并发症。

二、临床表现多见于老年女性,多有跌倒、扭伤或其他轻微外伤史,因受伤暴力不明显,常因疏忽而延迟诊治。

(一)症状:1.外伤后髋部疼痛;2.髋关节主动活动受限;3.除少数外展嵌插型骨折外,多数患者伤后站立、行走功能明显受限。

(二)体征:1.畸形:患肢多有轻度屈髋屈膝及外旋畸形。

2.压痛及叩击痛:腹股沟韧带中点下方压痛,在足跟部或大粗隆部叩打时,引发髋部疼痛。

标准编制说明一、工作简况主要起草单位:北京以宗整脊医学研究院、广东省深圳市中医院、山东第一医科大学,广东省中山市中医院。

参与起草单位:北京昌平区光明骨伤医院、北京理工大学医院、北京电力医院、北京昌平区中西医结合医院、北京中医药大学、河南省洛阳正骨医院、广西中医药大学、广西国际壮医医院、广西民族医院、广东省中医院、广东省佛山市中医院、山东省立第三医院、山东中医药大学第二附属医院、山东省枣庄市新远大腰腿痛专科医院、辽宁中医药大学附属二院、贵州中医药大学附属医院、甘肃省中医院、加拿大多伦多中医学院、美国纽约卫生职业大学,新西兰李氏中医研究院、意大利禅医学中心、四川现代医院、新疆伊犁哈萨克自治州中医医院 。

主要起草人:韦以宗、林远方、师彬、陈世忠、潘东华、王秀光、韦春德、韦松德、孙国栋、郑晓斌、吕航、周灵通、苏健、陈熙洋、刘国科 参与起草人:中国:王丹丹、王松、王慧敏、王世轩、韦坚、韦东德、邓强、田新宇、孙胜林、冯华山、任鸿、江智宏(台湾)、安平、李明亮、李建军、李政、李娟、李雄文、吴曙粤、佘瑞涛、张世卿、张囯仪(香港)、张盛強、陈军、林明仪(台湾)、林峰、单衍丽、周霞、周红海、庞振龙、赵道洲、贾国波、高扬、郭珈宜、黄阿勇、曹书勤、曹向阳、康雄、梁树勇、傅瑞阳、鲍圣涌、蔡锦彜(香港)、谭树生、翟明玉、薛卫国美国:马桂英、宋阿丽、彭娅玲德国:Med Jurgen Bachmann澳大利亚:王文成、黄焕松印度尼西亚:郭健学加拿大:汤耿民意大利:陈君永俄罗斯:李庆和韩国:申秉澈 W F C M S二、标准起草过程简介(如:何时启动,如何开展调研,如何征求各利益相关方的意见,召开了哪些审稿会,标准审定委员会讨论或投票会)本《腰椎间盘突出症中医诊疗指南》标准于2021年7月16日由世界中医药学会联合会立项启动。

起草专家组通过对腰椎间盘突出症的古今理论及相关临床研究进行系统地查阅及分析,并对参考文献进行循证等级质量评价。

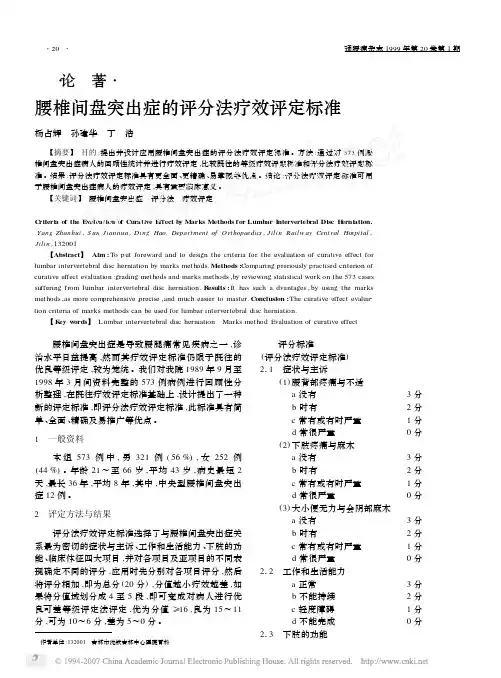

·论 著·腰椎间盘突出症的评分法疗效评定标准杨占辉 孙建华 丁 浩【摘要】 目的:提出并设计应用腰椎间盘突出症的评分法疗效评定标准。

方法:通过对573例腰椎间盘突出症病人的回顾性统计并进行疗效评定,比较既往的等级疗效评定标准和评分法疗效评定标准。

结果:评分法疗效评定标准具有更全面、更精确、易掌握等优点。

结论:评分法疗效评定标准可用于腰椎间盘突出症病人的疗效评定,具有重要临床意义。

【关键词】 腰椎间盘突出症 评分法 疗效评定C riteria of the Evalu ation of Curative E ffect b y Marks Methods for Lumb ar Intervertebral Disc H erniation.Yang Zhanhui ,S un Jianhua ,Ding Hao.Depart ment of Orthopaedics ,Jilin Railw ay Cent ral Hospital ,Jilin ,132001【Abstract 】 Aim :To put foreward and to design the criteria for the evaluation of curative effect for lumbar intervertebral disc herniation by marks methods.Methods :Comparing preriously practised criterion of curative effect evaluation :grading methods and marks methods ,by reviewing statistical work on the 573cases suffering from lumbar intervertebral disc herniation.R esults :It has such a dvantages ,by using the marks methods ,as more comprehensive ,precise ,and much easier to master.Conclusion :The curative effect evalua 2tion criteria of marks methods can be used for lumbar intervertebral disc herniation.【K ey w ords 】 Lumbar intervertebral disc herniation Marks method Evaluation of curative effect 作者单位:132001 吉林市沈铁吉林中心医院骨科 腰椎间盘突出症是导致腰腿痛常见疾病之一,诊治水平日益提高,然而其疗效评定标准仍限于既往的优良等级评定,较为笼统。

腰椎间盘突出症诊疗常规[定义] 根据中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》腰椎间盘发生退行性病变以后,因某种原因(损伤、过劳等)导致纤维环部分或全部破裂,连同髓核一并向外膨出,压迫神经根或脊髓引起腰痛和一系列神经症状者,称为腰椎间盘突出症。

[检查程序]1.问诊。

仔细询问患者病史、疼痛的性质、伴随症状、既往病史等。

有无下腰部疼痛,或向下肢放射性疼痛,放射痛是否过膝;持续性或间歇性加重之单侧或双侧坐骨神经痛,麻木沉重,或因咳嗽、喷嚏而加重。

2.望诊。

患者行走是否困难,表情是否痛苦。

腰部皮肤有无红肿、瘀血;脊柱有无畸形;腰椎是否侧弯、平腰或后凸畸形;或躯干偏歪于一侧,不能自如站立;或间歇性跛行,行走时下肢无力,下蹲后症状减轻。

3.查体。

(1)触诊。

腰椎有无明显侧突畸形;腰部能否触及到结节或条索状物,局部肌肉是否紧张;棘突旁有无压痛点,并向下肢放射;腰后伸按压痛点是否疼痛加剧;病久患肢肌肉是否萎缩,感觉是否迟钝,背伸力是否减弱或消失等症。

(2)腰部活动度。

腰部前曲、后伸、侧弯活动、左右旋转是否受限。

(3)神经支配区感觉情况、腱反射、肌力,常规检查试验,如直腿抬高或加强试验是否阳性。

病理反射是否引出,如巴彬斯基氏征、奥本罕姆氏征、戈登氏征。

4.影像学检查。

如X线片显示腰椎是否侧弯、增生、椎间隙不等宽或狭窄(包括正位、侧位片)。

CT、MRI有无阳性提示。

[诊断标准](一).中医诊断标准:根据中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》(ZY/T001.9—94)(1)有腰部外伤、慢性劳损或受寒湿史。

大部分患者在发病前有慢性腰痛史。

(2)常发生于青壮年。

(3)腰痛向臀部及下肢放射,腹压增加(如咳嗽、喷嚏)时疼痛加重。

(4)脊柱侧弯,腰生理弧度消失,病变部位椎旁有压痛,并向下肢放射,腰活动受限。

(5)下肢受累神经支配区有感觉过敏或迟钝,病程长者可出现肌肉萎缩。

直腿抬高或加强实验阳性,膝、跟腱反射减弱或消失,拇趾背伸力减弱。

腰椎间盘突出症(腰痛病)诊疗方案一、病名中医病名:腰痛病西医病名:腰椎间盘突出症二、诊断(一)疾病诊断参照l994 年国家中医药管理局发布的中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》。

1.多有腰部外伤、慢性劳损或寒湿史。

大部分患者在发病前多有慢性腰痛史。

2.常发于青壮年。

3.腰痛向臀部及下肢放射,腹压增加(如咳嗽、喷嚏)时疼痛加重。

4.脊柱侧弯,腰椎生理弧度消失,病变部位椎旁有压痛,并向下肢放射,腰活动受限。

5.下肢受累神经支配区有感觉过敏或迟钝,病程长者可出现肌肉萎缩。

直腿抬高或加强试验阳性,膝、跟踺反射减弱或消失,拇指背伸力可减弱。

6.CT或MRl检查可显示椎间盘突出的部位及程度。

或X 线摄片检查:脊柱侧弯、腰生理前凸变浅,病变椎间盘可能变窄,相应边缘有骨赘增生。

(二)疾病分期1.急性期:腰腿痛剧烈,活动受限明显,不能站立、行走,肌肉痉挛。

2.缓解期:腰腿疼痛缓解,活动好转,但仍有痹痛,不耐劳。

3.康复期:腰腿病症状基本消失,但有腰腿乏力,不能长时站立、行走。

(三)病理分型(Macnab分型)1. 椎间盘膨出:整个椎间盘纤维环均匀性向椎体骺环以外凸起,不引起严重的神经根压迫2. 局限型突出:椎间盘纤维环的内层断裂,髓核组织部分突出。

椎间盘纤维环大部分断裂,仅有外层纤维环尚完整,将髓3. 椎间盘突出:核局限于纤维环内椎间盘纤维环全部断裂,髓核组织突出于椎间盘外,为后4. 椎间盘脱出:纵韧带所约束。

5. 椎间盘游离:髓核组织突破纤维环和后纵韧带,游离于椎管内,或硬膜内、椎间孔等处,压迫神经根与马尾神经(四)中医证候诊断1.血瘀气滞证:近期腰部有外伤史,腰腿痛剧烈,痛有定处,刺痛,腰部僵硬,俯仰活动艰难,痛处拒按,舌质暗紫,或有瘀斑,舌苔薄白或薄黄,脉沉涩或脉弦。

2.寒湿痹阻证:腰腿部冷痛重着,转侧不利,痛有定处,虽静卧亦不减或反而加重,日轻夜重,遇寒痛增,得热则减,舌质胖淡,苔白腻,脉弦紧、弦缓或沉紧。

北美脊柱外科学会:腰椎间盘突出症诊疗指南美国预防医学工作组 (U.S. Preventive Services Task Force) 的分级方法,可以用于评价治疗或筛查的证据质量:* I 级证据:自至少一个设计良好的随机对照临床试验中获得的证据;* II-1 级证据:自设计良好的非随机对照试验中获得的证据;* II-2 级证据:来自设计良好的队列研究或病例对照研究 (最好是多中心研究) 的证据;* II-3 级证据:自多个带有或不带有干预的时间序列研究得出的证据。

非对照试验中得出的差异极为明显的结果有时也可作为这一等级的证据;* III 级证据:来自临床经验、描述性研究或专家委员会报告的权威意见。

美国预防医学工作组 (U.S. Preventive Services Task Force) 的推荐评价标准:* A 级推荐:良好的科学证据提示该医疗行为带来的获益实质性地压倒其潜在的风险。

临床医生应当对适用的患者告讨论该医疗行为;* B 级推荐:至少是尚可的证据提示该医疗行为带来的获益超过其潜在的风险。

临床医生应对适用的患者讨论该医疗行为;* C 级推荐:至少是尚可的科学证据提示该医疗行为能提供益处,但获益与风险十分接近,无法进行一般性推荐。

临床医生不需要提供此医疗行为,除非存在某些个体性考虑;* D 级推荐:至少是尚可的科学证据提示该医疗行为的潜在风险超过潜在获益;临床医生不应该向无症状的患者常规实施该医疗行为;* I 级推荐:该医疗行为缺少科学证据,或证据质量低下,或相互冲突,例如风险与获益无法衡量和评估。

临床医生应当帮助患者理解该医疗行为存在的不确定性。

为进一步改善腰椎间盘突出神经根病的诊断及治疗,北美脊柱外科学会(NASS)循证医学临床指南发展委员会下属的腰椎间盘突出神经根病工作组对现有的临床医学证据进行了总结和归纳,现将指南全文翻译如下,供各位骨科医生参考。

定义及自然病史问题 1:腰椎间盘突出神经根病最准确的定义是什么?椎间盘的物质错位超过正常椎间盘边界范围,压迫神经,导致疼痛,无力,肌节麻痹或皮节感觉分布异常的一种疾病。

腰椎间盘突出症的康复诊疗规范一、住院标准经急性临床药物和/或手术治疗一段时间(根据病情轻重一般2-4周)后,生命体征相对稳定,并有腰部疼痛、活动功能障碍以及神经功能障碍(如马尾神经受压),或出现严重的并发征,影响日常生活、不能自理以及回归家庭、社会,并符合下列条件:1.未经手术者,腰部活动障碍明显,神经功能障碍无进行性加重,不需手术治疗;2.经手术治疗后,神经功能障碍缓解,但腰部疼痛、腰部活动障碍,不能自理,不需要继续手术治疗;3.无重要脏器严重功能障碍;二、康复住院时限住院康复治疗一般不超过3个月。

如已到出院时间,仍有康复治疗价值者,或仍有需要住院治疗的并发征,经申请批准后可以继续住院治疗。

三、临床检查规范(一)常规检查1.三大检查常规。

2.常规血液生化检查,尿细菌检查。

3.心电图检查、腹部B超检查。

4.腰椎正侧位片及相关部位X线检查。

5.梅毒血清学、艾滋病HIV病毒抗体、肝炎标志物测定。

6.神经电生理检查(含运动诱发电位)检查。

7.心、肺功能检查。

(二)选择性检查(有适应征并经副主任医师以上医师批准)1.腰椎CT或MRI适应征:腰椎间盘突出征明确,需进一步为了明确脊髓受压的情况,确定是否手术治疗以及对于预后、康复的指导。

2.肌电图检查适应征:对于神经受压患者,有利于诊断神经损害的程度;3.心肺功能检查适应征:老年患者,观察心肺功能的情况,指导康复治疗;四、临床治疗规范(一)临床常规治疗1.非手术治疗:制动、局部保暖、临床药物活血、止痛等治疗以及封闭、牵引等。

2.手术治疗:神经根压迫明显者,行椎间盘摘除术;3.对征支持治疗。

4.中医中药治疗等。

(二)常见并发征处理1.肌痉挛:去除诱因,抗痉挛药物应用、神经肌肉阻滞术,必要时外科手术治疗等。

2.疼痛:消炎镇痛药物应用、神经肌肉阻滞术,必要时外科手术治疗等。

3.肌萎缩:患肢主被动活动,营养药物穴位注射等;4.骨质疏松:药物治疗、运动治疗等。

5.继发性外伤:双膝关节过度负重,导致损伤等,药物、性辅助器具应用等。

腰椎间盘突出症给予点穴推拿联合针刺治疗的效果评价发表时间:2019-09-04T16:08:37.253Z 来源:《医师在线(学术版)》2019年第13期作者:杨志[导读] 对腰椎间盘突出症患者予以点穴推拿、针刺联合治疗,可减轻疼痛,改善腰椎功能,值得优选。

乌苏市康乐盲人推拿新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市 833000摘要:目的对点穴推拿联合针刺治疗腰椎间盘突出症的效果进行探究。

方法随机选择就诊于我院2017年5月~2018年12月期间接诊的76例腰椎间盘突出症患者为研究对象,根据电脑随机法分为对照组、观察组,均38例,对照组单独施行针刺疗法,观察组联合施行针刺疗法、点穴推拿,比较两组治疗前后的疼痛程度、腰椎功能。

结果治疗后,研究组V AS评分低于对照组,但IOA下腰痛评分明显高于对照组,对比差异有统计学意义(P<0.05)。

结论对腰椎间盘突出症患者予以点穴推拿、针刺联合治疗,可减轻疼痛,改善腰椎功能,值得优选。

关键词:腰椎间盘突出症;点穴推拿;针刺;效果作为常见的骨科疾病,腰椎间盘突出症的发生和腰椎间盘病变、外伤等原因有关,是导致患者活动受限、生活质量低下的常见病因[1]。

以往采用外科手术,但创伤大,且术后并发症风险高。

近些年,中医疗法在腰椎间盘突出症治疗方面显现出独特优势,如推拿、针灸等,均适用治疗病情轻度、病程较短的腰椎间盘突出症。

本文以我院腰椎键盘突出症患者为例,辅以针刺疗法联合点穴推拿,如下。

1资料与方法1.1一般资料本次研究已取得医学伦理委员会的批准,现对我院2017年5月~2018年12月期间接诊的腰椎间盘突出症患者予以研究,共纳入76例,按照电脑随机法分为对照组38例,包括男性20人,女性18人,年龄25~60岁,病程0.5~2年。

观察组38例,包括男性22人,女性16人,年龄23~58岁,病程1~3年。

经过统计学处理,两组基线资料均衡可比(P>0.05)。

纳入标准:(1)沟通、理解能力正常;(2)符合《腰椎间盘突出症分级诊疗指南(2015年版)》;(3)知晓研究,自愿参与。

腰椎间盘突出症【概述】因腰椎间盘变性、纤维环破裂、髓核突出刺激或压迫神经根所表现的一种综合征,是腰腿痛最常见的原因之一。

腰椎间盘突出症中以L4-5、L5-S1间隙发病率最高,约占90%-96%,多个腰椎间盘发病者仅占5%-22%。

【临床表现】多数患者具有腰扭伤和/或腰痛病史,以后腰痛可缓解,而下肢痛明显,或两者同时存在.腹压增高时下肢痛加剧,疼痛严重时患者可卧床不起翻身困难。

较多患者疼痛可反复发作,并伴随发作次数的增加而程度加重、持续时间延长,且发作间隔时间缩短。

同时可伴有小腿麻木感。

突出物大且中为中央型时,可出现双侧下肢痛。

【诊断要点】1、典型的临床表现。

2、体征(1)腰椎曲度异常,:见为腰椎生理曲度减小或消失,或有侧弯畸形,反侧突的强制动作加重下肢痛症状,(2)腰部活动受限,前屈或向患侧侧屈活动明显受限,强制活动时可加重疼痛症状。

(3)压痛与放射痛,深压椎间盘突出部位的椎体棘突旁时,局部有明显疼痛并可伴有放射性痛。

(4)直腿抬高试验和/或加强试验阳性:直腿抬高60度以内即可出现坐骨神经痛,称为直腿抬高试验阳性,直腿抬高试验阳性时,缓慢降低患肢高度,待疼痛消失,再被动背曲患肢踝关节以牵拉坐骨神经,如又出现反射痛者称为加强试验阳性。

(5)屈颈实验与颈静脉压迫试验阳性。

(6)股神经牵拉试验阳性,提示L2-4神经张力增加。

(7)运动和感觉异常:坐骨神经受累时,腓肠肌张力减低,足拇背伸肌力减弱;病程较长者,常有足背肌萎缩;股神经受累时,股四头肌肌力减弱,肌肉萎缩。

皮肤感觉在初期为感觉过敏,以后会迟钝或消失,改变区域与受累神经根相关。

(8)腱反射改变:L5-S1神经根受压时,跟腱反射迟钝或消失;L3-4神经根受压时,膝反射迟钝或消失。

3、影像学检查(1)CT:可见椎间盘髓核向后、侧方突出,压迫硬膜囊或神经根。

同时可显示是否有椎管及侧隐窝狭窄等情况。

(2)MRI:可显示椎间盘髓核突出及压迫硬膜囊或神经根等情况,同时可鉴别有有无马尾肿瘤椎管狭窄等其他疾病。

安徽省腰椎间盘突出症分级诊疗指南(2015年版)腰椎间盘突出症是脊柱外科常见病和多发病,是引起下腰痛和腰腿痛的常见原因。

其发病机制是腰椎间盘髓核突出或退变同时纤维环变性破裂髓核脱出压迫和刺激神经根和马尾神经所引起的一种综合征。

多数本病患者经正规保守治疗症状可以得到缓解,约有10%~20%的患者最终需要手术治疗。

一、流行病学特点腰椎间盘突出症多见于20~40岁青壮年,约占患者人数的80%,男性多于女性,这与劳动强度大及外伤有关。

90%以上腰椎间盘突出症发生在L4~L5和L5~S1椎间隙。

青少年也可偶发腰椎间盘突出症,多因明显外伤使软骨板破裂所致。

老年人腰椎间盘突出症多合并骨质疏松或退变性不稳导致椎间盘脱出、多节段腰椎管狭窄及腰椎畸形,病情较为复杂。

二、临床表现因腰椎间盘突出部位、程度、病理变化、椎管管径以及个体敏感性等不同,其临床表现有一定差异。

(一)症状:1.腰痛伴一侧或两侧下肢放射性疼痛;2.下肢麻木无力;3.大小便功能障碍(巨大突出或中央型突出);4.腰椎活动受限,姿势异常。

(二)体征:1.立位检查:腰椎畸形,生理前凸变小、消失,甚至变为后凸,不同程度侧凸;腰部压痛点,可引发下肢放射痛或麻木感;腰椎活动受限。

2.仰卧位检查:直腿抬高加强试验阳性;下肢受累神经根支配区皮肤感觉、肌力及反射异常。

3.俯卧位检查:腰部压痛点;股神经牵拉试验。

(三)辅助检查:1.腰椎正侧位X线片:可提供一些间接征象,对腰椎间盘突出症进行大致定位及初步诊断。

同时为鉴别诊断腰椎其他疾病提供依据。

、MRI检查:可清晰显示椎间盘突出的部位、大小、形态和神经根、硬膜囊受压移位情况,是明确腰椎间盘突出诊断最重要的方法。

三、治疗腰椎间盘突出症发生率较高,但真正需要住院治疗者甚少,一般早期仅卧床休息加服药物均可缓解或治愈。

对需进行特殊治疗的一定要明确诊断,影像学检查有突出者并非称之为腰椎间盘突出症,只有出现与影像学相一致的典型临床症状和体征时才称腰椎间盘突出症。

腰椎间盘突出症临床诊疗指南腰椎间盘突出症是一种由腰椎间盘的退行性变、纤维环破裂、髓核突出压迫神经根或马尾神经所引起的临床症状。

该病的主要症状是腰痛和一侧下肢放射痛。

腰痛通常先于腿痛出现,但也可以同时出现。

疼痛沿着坐骨神经传导,直达小腿外侧、足背或足趾。

咳嗽、喷嚏和排便等动作会增加腰痛和放射痛。

活动时疼痛加剧,休息后减轻。

大多数患者在卧床时采用侧卧位,并屈曲患肢。

但在一些严重病例中,疼痛在各种体位都存在,只能屈髋屈膝跪在床上以缓解症状。

合并腰椎管狭窄的患者常有间歇性跛行。

脊柱侧凸畸形主要弯曲在下腰部,前屈时更为明显。

侧凸的方向取决于突出髓核与神经根的关系。

例如,如果突出位于神经根的前方,躯干一般向患侧弯曲。

如果髓核突出位于神经根内前方,则脊柱向患侧弯曲,如向健侧的弯曲则疼痛加剧。

脊柱活动受限是由于髓核突出压迫神经根,使腰肌呈保护性紧张,可发生于单侧或双侧。

由于腰肌紧张,腰椎生理性前凸消失。

脊柱前屈后伸活动受限制,前屈或后伸时可出现向一侧下肢的放射痛。

侧弯受限往往只有一侧,可以用于与腰椎结核或肿瘤鉴别。

腰部压痛伴放射痛是椎间盘突出部位的患侧棘突旁有局限的压痛点,并伴有向小腿或足部的放射痛,此点对诊断有重要意义。

直腿抬高试验阳性由于个人体质的差异,该试验阳性无统一的度数标准,应注意两侧对比。

患侧抬腿受限,并感到向小腿或足的放射痛即为阳性。

有时抬高健肢而患侧腿发生麻痛,系因患侧神经受牵拉引起。

此点对诊断有较大价值。

神经系统检查时,L4、L5突出症状包括膝反射减退或消失,小腿内侧感觉减退;L4、L5突出时,小腿前外侧足背感觉减退,伸躅及第2趾肌力常有减退;L5、S1间突出时,小腿外后及足外侧感觉减退,第3、4、5趾肌力减退,跟腱反射减退或消失。

神经压迫症状严重者患肢可有肌肉萎缩。

如果突出较大,或为中央型突出,或纤维环破裂髓核碎片突出至椎管者,可以出现较广泛的神经根或马尾神经损害症状,患侧麻木区常较广泛,包括髓核突出平面以下患侧臀部、股外侧、小腿及足部。

国家中医药管理局“十一五”重点专科协作组主攻病种临床诊疗方案腰痛病武汉市中医医院骨伤科目录一诊断 (1)二中医治疗方案 (2)三中医治疗效果 (10)四中医治疗难点 (13)五针对难点的中医治疗对应思路 (13)腰痛病武汉市中医医院骨伤科腰痛病是在肝肾亏损的基础上,因风寒湿及热邪侵袭、劳损等诱因,引起腰腿经脉痹阻,临床以腰腿窜痛、麻木为主症,具有病程迁延难愈的特点,好发于青壮年的一种常见病。

相当于西医腰椎间盘突出症。

腰椎间盘突出症是因腰椎间盘变性,纤维环破裂,髓核突出压迫或刺激神经根、马尾神经而引起的以腰腿痛为主要表现的一组综合征。

从病理上分为膨出型、突出型和脱出型。

临床以或腰痛、或下肢放射痛、或麻木、或跛行、或二便障碍等为主要表现,或兼见一、二,最常见于腰4~5及腰5~骶1间隙,其次是腰3~4间隙。

一诊断本病种参照《中华人民共和国中医药行业标准—中医骨伤科病证诊断疗效标准》中诊断标准进行诊断。

(一)诊断依据1.有腰部外伤、慢性劳损或受寒湿史。

大部分患者在发病前有慢性腰痛史。

2.常发生于青壮年。

3.腰痛向臀部及下肢放射,腹压增加(如咳嗽、喷嚏)时疼痛加重。

4.脊柱侧弯,腰生理孤度消失,病变部位椎旁有压痛,并向下肢放射,腰活动受限。

5.下肢受累神经支配区有感觉过敏或迟钝,病程长者可出现肌肉萎缩。

直腿抬高或加强试验阳性,膝、跟腱反射减弱或消失,拇趾背伸力减弱。

6.X线摄片、CT及MRI检查:脊柱侧弯,腰生理前凸消失,病变椎间盘可能变窄,相邻边缘有骨赘增生。

CT、MRI检查可显示椎间盘突出的部位及程度。

(二)证候分类1.血瘀证:腰腿痛如刺,痛有定处,日轻夜重,腰部板硬,俯仰旋转受限,痛处拒按。

舌质暗紫,或有瘀斑,脉弦紧或涩。

2.寒湿证:腰腿冷痛重着,转侧不利,静卧痛不减,受寒及阴雨加重,肢体发凉。

舌质淡,苔白或腻,脉沉紧或濡缓。

3.湿热证:腰部疼痛,腿软无力,痛处伴有热感,遇热或雨天痛增,活动后痛减,恶热口渴,小便短赤。

安徽省腰椎间盘突出症分级诊疗指南(2015年版)腰椎间盘突出症是脊柱外科常见病和多发病,是引起下腰痛和腰腿痛的常见原因。

其发病机制是腰椎间盘髓核突出或退变同时纤维环变性破裂髓核脱出压迫和刺激神经根和马尾神经所引起的一种综合征。

多数本病患者经正规保守治疗症状可以得到缓解,约有10%~20%的患者最终需要手术治疗。

一、流行病学特点腰椎间盘突出症多见于20~40岁青壮年,约占患者人数的80%,男性多于女性,这与劳动强度大及外伤有关。

90%以上腰椎间盘突出症发生在L4~L5和L5~S1椎间隙。

青少年也可偶发腰椎间盘突出症,多因明显外伤使软骨板破裂所致。

老年人腰椎间盘突出症多合并骨质疏松或退变性不稳导致椎间盘脱出、多节段腰椎管狭窄及腰椎畸形,病情较为复杂。

二、临床表现因腰椎间盘突出部位、程度、病理变化、椎管管径以及个体敏感性等不同,其临床表现有一定差异。

(一)症状:1.腰痛伴一侧或两侧下肢放射性疼痛;2.下肢麻木无力;3.大小便功能障碍(巨大突出或中央型突出);4.腰椎活动受限,姿势异常。

(二)体征:1.立位检查:腰椎畸形,生理前凸变小、消失,甚至变为后凸,不同程度侧凸;腰部压痛点,可引发下肢放射痛或麻木感;腰椎活动受限。

2.仰卧位检查:直腿抬高加强试验阳性;下肢受累神经根支配区皮肤感觉、肌力及反射异常。

3.俯卧位检查:腰部压痛点;股神经牵拉试验。

(三)辅助检查:1.腰椎正侧位X线片:可提供一些间接征象,对腰椎间盘突出症进行大致定位及初步诊断。

同时为鉴别诊断腰椎其他疾病提供依据。

2.CT、MRI检查:可清晰显示椎间盘突出的部位、大小、形态和神经根、硬膜囊受压移位情况,是明确腰椎间盘突出诊断最重要的方法。

三、治疗腰椎间盘突出症发生率较高,但真正需要住院治疗者甚少,一般早期仅卧床休息加服药物均可缓解或治愈。

对需进行特殊治疗的一定要明确诊断,影像学检查有突出者并非称之为腰椎间盘突出症,只有出现与影像学相一致的典型临床症状和体征时才称腰椎间盘突出症。

一般需要绝对卧床休息1个月方可缓解和治愈。

对非手术治疗无效且反复发作加重者可采用手术治疗。

腰椎后路手术治疗可能对腰椎稳定有影响,因此术后腰背肌锻炼是术后康复治疗措施之一,是非融合性稳定脊柱的最好方法。

腰椎间盘突出症随着年龄的增长,其突出物可萎缩而减轻压迫,因此选择手术治疗时需慎重,因为术后并发症和再手术会增加患者的痛苦和治疗难度。

高位腰椎间盘突出症更需慎重,因易导致术后下肢瘫痪的严重并发症。

(一) 非手术疗法:腰椎间盘突出症大多数患者可以经非手术治疗缓解或治愈。

其治疗原理并非将退变突出的椎间盘组织恢复原位,而是改变椎间盘组织与受压神经根的相对位置或部分回纳,减轻对神经根的压迫,消除神经根的炎症,从而缓解症状。

随着时间的推移髓核可萎缩。

非手术治疗指证:1.年轻、初次发作或病程较短者;2.症状较轻,休息后症状可自行缓解者;3.影像学检查无明显椎管狭窄及腰椎不稳者;4.患者身体条件不允许手术治疗者。

非手术治疗方法包括:卧床休息、腰围固定、非甾体类消炎镇痛药物治疗、甘露醇消肿治疗、腰椎牵引、理疗、针灸、按摩、运动治疗、医疗体操等。

(二)手术治疗手术指证:1.病史超过3个月,经正规保守治疗无效或保守治疗有效但经常复发且相应根性疼痛较重影响生活和工作的;2.首次发作,但疼痛剧烈,尤以下肢症状明显,患者难以行动和入眠,处于强迫体位者;3.特殊类型椎间盘突出症:诸如脱垂游离型、极外侧裂型;4.合并马尾神经严重受压同时伴有相应临床表现,大小便功能障碍者;5.出现单根神经根麻痹,出现足下垂伴有肌肉萎缩、肌力下降者;6合并腰椎管狭窄者;7.合并腰椎滑脱或腰椎不稳者;8.复发性腰椎间盘突出症状明显,保守治疗无效者;9.高位及巨大椎间盘突出。

手术方法:1.单纯髓核摘除术:适用于单纯型椎间盘突出症患者。

通过开窗法切除黄韧带,经椎板间隙显露和切除突出的椎间盘。

该术式特点是软组织分离少,骨质切除局限,对脊柱的稳定性影响小。

准确定位和精细操作是手术成功的关键。

2.半椎板切除术:适用于椎间盘突出合并明显退行性改变,需广泛探查减压者。

此术式视野清晰,易显露突出椎间盘,可直接切除髓核,神经根减压充分,近期疗效肯定,但生物力学研究及长期临床随访观察有发生腰椎不稳的可能,术后腰背肌锻炼是稳定的一种好方法。

3.全椎板切除术:适用于同一间隙双侧突出,或中央型突出粘连较紧密伴钙化不易从一侧摘除,或合并明显退行性椎管狭窄需要双侧探查及减压者。

此术式由于显露充分,可充分减压,故近期疗效肯定。

但有报道认为,易致腰椎不稳,或形成不规则新生骨,与硬膜囊或神经根粘连,造成继发型椎管狭窄的可能。

4.椎间融合术:适用于椎间盘突出合并腰椎不稳或因手术减压需要腰椎稳定性受到影响者(如椎间小关节内聚)。

目前临床上多采用各种融合器合并植骨融合。

椎间融合术可恢复椎间隙高度,扩大椎间孔,解除神经压迫症状,增加受累节段的稳定性。

但仍有导致未吻合椎间隙承载力加大继发相邻椎间不稳的可能。

5.经皮椎间孔镜下椎间盘摘除术:选择行微创手术的椎间盘突出症患者必须表现出典型的下肢神经根受压的症状和体征,并须满足以下条件:a.持续或反复发作根性疼痛;b.根性疼痛重于腰痛,如腰痛症状大于腿痛的中度以下膨出的患者可先做低温等离子髓核成形术;c.经严格保守治疗无效;d.没有药物滥用及心理疾病史;e.直腿抬高加强试验阳性,弯腰困难;f.为了精确确定突出或脱垂的髓核的位置和性质,以及椎间孔骨质增生的情况,手术前要进行详细的影像学检查,特别是CT 和MRI是精确确定髓核大小、位置和性质的重要手段。

腰椎术后常规使用抗感染、镇痛、消肿等药物,若椎管减压,术后常规使用甘露醇消肿治疗。

四、腰椎间盘突出症诊疗服务目标、流程与双向转诊标准(一)乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务机构:1.服务目标:包括3个方面a.首次接诊及复诊,对病情进行评估及初步诊断,建立病情档案;对符合非手术治疗指证的患者给予保守治疗。

b.对不能明确诊断和诊断明确且有手术指证或治疗方法不确定的患者视病情的复杂及严重程度,酌情向二级医院或三级医院转诊;需要急诊手术者,就近急诊转诊。

c.接诊上级医院转诊患者,按照上级医院转诊医嘱对手术后病情稳定的患者进行康复治疗。

2.服务流程:a.首次接诊及复诊:详细询问病史和体格检查,摄腰椎正侧位X线片,必要时可在就近医联体二级以上医院做腰椎CT或MRI 检查。

对病情进行评估并做出初步诊断,建立病情档案。

b.治疗:对诊断明确且有非手术治疗指证的患者建议卧床休息,必须下床时应佩戴腰围保护,非甾体类消炎镇痛药物治疗、甘露醇消肿治疗、皮质激素硬膜外注射治疗等,非甾体类消炎镇痛药可选用双氯芬酸钠、塞来昔布、芬必得等。

根据病情选择腰椎牵引、理疗、针灸、推拿按摩、运动治疗、医疗体操等综合措施康复治疗。

3.转诊:上转二级医院标准:a.诊断不明确或手术指证明确;b.符合以上腰椎间盘突出症手术指证1、2、3、4、5、6、7条者;c.经保守治疗症状不缓解或加重者。

上转三级医院标准:a.病情复杂,诊断不明确或手术指证不明确;b.合并其他系统重要脏器疾病;c.复发性腰椎间盘突出症状明显,保守治疗无效者;d.合并多节段腰椎管狭窄及腰椎畸形或不稳需要广泛减压和多节段融合固定及畸形矫正的腰椎间盘突出症;e.腰椎间盘突出症手术融合固定失败,需要翻修手术者;f.腰椎间盘突出症手术后出现感染、脑脊液漏、神经损伤加重等严重并发症;g.高位及巨大椎间盘突出。

h.经保守治疗症状不缓解或加重者。

急诊转诊标准:a.合并马尾神经受压表现,大小便功能障碍者;b.出现足下垂等神经传导功能严重障碍者;c.腰椎间盘突出症手术后出现下肢神经传导功能严重障碍者;d.腰椎间盘突出症手术后脑脊液漏出现中枢神经系统感染症状者。

(二)县级公立医院:1.服务目标:包括3个方面a.接诊乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务机构转诊患者和三级医院转诊患者,对病情进行评估,进一步明确诊断,对有手术指证者施行手术治疗。

b.转诊疑难复杂重症腰椎间盘突出症患者到三级医院。

c.转诊手术后病情稳定需要继续康复治疗的患者到基层医院。

2.服务流程:a.接诊转诊患者:详细询问病史和体格检查,结合X线片、CT、MRI等影像学表现做出诊断。

根据椎间盘突出的病理变化,结合治疗方法可作以下分型:膨隆型:纤维环部分破裂,而表层尚完整,此时髓核因压力而向椎管内局限性隆起,但表面光滑。

这一类型采用保守治疗可缓解或治愈。

突出型:纤维环完全破裂,髓核突向椎管,仅有后纵韧带或一层纤维膜覆盖,表面高低不平或呈菜花状,常需手术治疗。

脱垂游离型:破裂突出的椎间盘组织或碎块脱入椎管内或完全游离。

此型不单可引起神经根症状,还容易导致马尾神经症状,非手术治疗往往无效。

Schmorl结节:髓核经上下终板软骨的裂隙进入椎体松质骨内,一般仅有腰痛,无神经根症状,多不需要手术治疗。

b.治疗:依据患者病情,采取保守治疗或外科手术治疗。

确定手术的患者(见手术指证:1、2、3、4、5、6、7)完善术前检查(血常规、尿常规、大便常规、血生化检查、肝肾功能、传染病检查、血型、凝血时间、心电图、胸透等),根据不同病情制定个性化手术方案;在与患者及其家属充分沟通并知情同意后施行手术。

对合并马尾神经受压表现,大小便功能障碍者和出现足下垂等神经传导功能严重障碍者应急诊手术治疗。

保守治疗方法同基层医院。

手术后治疗: ①抗凝:D-二聚体增高、长期卧床及高龄患者(>65岁)可用低分子肝素钠(未下床之前需常规抗凝)或物理预防;②镇痛:曲马多,杜冷丁,塞来昔布,帕瑞昔布,地佐辛。

③预防感染(围手术期):一代头孢(头孢唑啉、头孢硫脒),二代头孢(头孢西丁,头孢夫辛);④消肿脱水:甘露醇+地塞米松。

⑤康复治疗:酌情选择理疗、运动治疗等。

3.转诊:上转三级医院标准:a.病情复杂,诊断不明确或手术指证不明确;b.合并其他系统重要脏器疾病;c.复发性腰椎间盘突出症状明显,保守治疗无效者;d.合并多节段腰椎管狭窄及腰椎畸形或不稳需要广泛减压和多节段融合固定及畸形矫正的腰椎间盘突出症;e.腰椎间盘突出症手术融合固定失败,需要翻修手术者;f.腰椎间盘突出症手术后出现感染、脑脊液漏、神经损伤加重等严重并发症;g.高位腰椎间盘突出症。

下转基层医院标准:a.符合非手术治疗指证的腰椎间盘突出症患者;b.手术后病情稳定需要继续康复治疗的患者。

(三)城市二级医院:参照县级公立医院(四)城市三级医院:1.服务目标:包括3个方面a.接诊基层医院和二级医院转诊的病情复杂、疑难、重症的腰椎间盘突出症患者,明确诊断和治疗方案,给予处理;b.指导基层医院和二级医院合理正确双向转诊;c.转诊手术后病情稳定需要继续康复治疗的患者到基层医院或二级医院。