《湖心亭看雪》练习题

- 格式:doc

- 大小:31.50 KB

- 文档页数:3

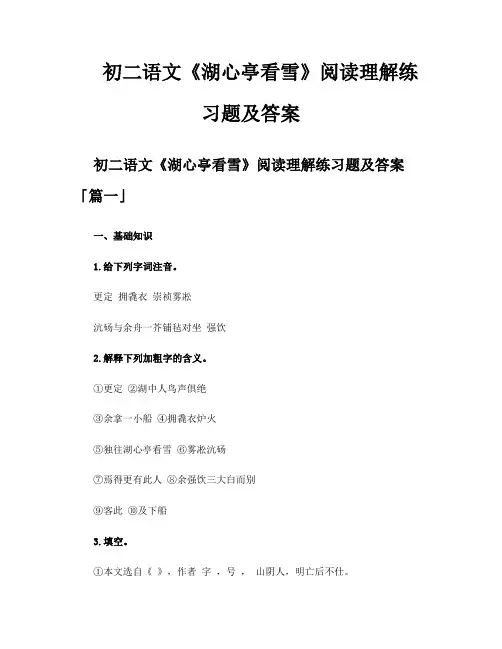

初二语文《湖心亭看雪》阅读理解练习题及答案初二语文《湖心亭看雪》阅读理解练习题及答案「篇一」一、基础知识1.给下列字词注音。

更定拥毳衣崇祯雾凇沆砀与余舟一芥铺毡对坐强饮2.解释下列加粗字的含义。

①更定②湖中人鸟声俱绝③余拿一小船④拥毳衣炉火⑤独往湖心亭看雪⑥雾凇沆砀⑦焉得更有此人⑧余强饮三大白而别⑨客此⑩及下船3.填空。

①本文选自《》,作者字,号,山阴人,明亡后不仕。

②大雪三日,。

③是日更正,,,独往湖心亭看雪。

④ ,,上下一白。

⑤及下船,舟子喃喃曰:“ ,!”二、阅读阅读下列文段,回答文后问题。

(一)崇祯五年十二月,余住西湖。

大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

是日更定,余拿一小船,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。

湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

4.作者写作此文时,清朝已建立二三十年,但作者仍采用明朝的年号,你能说出其中有何深意吗?5.“大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

”一句写出了什么意境?此句在全文结构上有何作用?6.“独往湖心亭看雪”一句中“独”字有什么表达作用?7.“天与云与山与水”连用三个“与”字写出了什么景象?8.上文画线句子在内容和写法上有何特点?(二)到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。

见余,大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。

余强饮三大白而别。

问其姓氏,是金陵人,客此。

及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者!”9.补出下列语句的省略成分。

到亭上大喜曰是金陵人客此拉余同饮10.“强饮三大白而别”“拉余同饮”两句中“强”和“拉”二字表现出人物什么感情?11.文中引用舟子的话有何用意?12.“痴”与课文第一段哪句话相呼应?写出作者什么心情?13.结合全文来看,本文在表达方式上有什么特点?参考答案:一、1.ɡēnɡ cuì zhēn sōnɡ hànɡ dànɡ jiè zhān qiánɡ2.①完了,结束②消失③撑,划④鸟兽的细毛⑤独自⑥水汽凝成的冰花白汽弥漫的样子⑦哪能⑧指酒杯⑨客居⑩等到3.①陶庵梦忆张岱宗子陶庵明末清初②湖中人鸟声俱绝③余拿一小船拥毳衣炉火④雾凇沆砀天与云与山与水⑤莫说相公痴更有痴似相公者二、(一)4.明思宗朱由检怀念故国的深情5.路无行人,天无飞鸟,天寒地冻,万籁俱寂的意境。

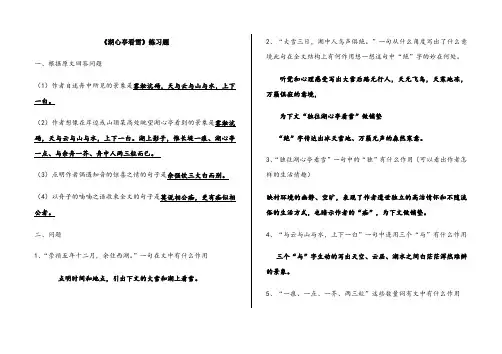

《湖心亭看雪》练习题一、根据原文回答问题(1)作者自述舟中所见的景象是雾淞沆砀,天与云与山与水,上下一白。

(2)作者想像在岸边或山顶某高处眺望湖心亭看到的景象是雾淞沆砀,天与云与山与水,上下一白。

湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

(3)点明作者偶遇知音的惊喜之情的句子是余强饮三大白而别。

(4)以舟子的喃喃之语收束全文的句子是莫说相公痴,更有痴似相公者。

二、问题1、“崇祯五年十二月,余住西湖。

”一句在文中有什么作用点明时间和地点,引出下文的大雪和湖上看雪。

2、“大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

”一句从什么角度写出了什么意境此句在全文结构上有何作用想一想这句中“绝”字的妙在何处。

听觉和心理感受写出大雪后路无行人,天无飞鸟,天寒地冻,万籁俱寂的意境,为下文“独往湖心亭看雪”做铺垫“绝”字传达出冰天雪地、万籁无声的森然寒意。

3、“独往湖心亭看雪”一句中的“独”有什么作用(可以看出作者怎样的生活情趣)映衬环境的幽静、空旷,表现了作者遗世独立的高洁情怀和不随流俗的生活方式,也暗示作者的“痴”,为下文做铺垫。

4、“与云与山与水,上下一白”一句中连用三个“与”有什么作用三个“与”字生动的写出天空、云层、湖水之间白茫茫浑然难辨的景象。

5、“一痕、一点、一芥、两三粒”这些数量词有文中有什么作用采用白描手法,高度抽象、概括,,宛如中国的写意山水画,寥寥几笔,传达出景物的形与神。

6、本文描绘西湖雪景采用了什么写法有什么特点白描的写法,文字简练自然,不事雕琢。

7、“拉余同饮”和“余强饮三大白而别”中的“拉”“强”表达了怎样的感情“拉”表现客人的喜悦心情。

“强”表现作者的喜悦和豪爽心情。

8、作者以舟子的话收束全文,舟子的话有什么含义舟子说作者“痴”,体现了俗人之见,但“痴”字又何尝不是对张岱最确切的评价呢他痴迷于天人合一的山水之乐,痴迷于世俗之外的雅情雅致,作者引用舟子的话包含了对“痴”字的赞赏,同时以天涯遇知音的愉悦化解了心中淡淡的愁绪。

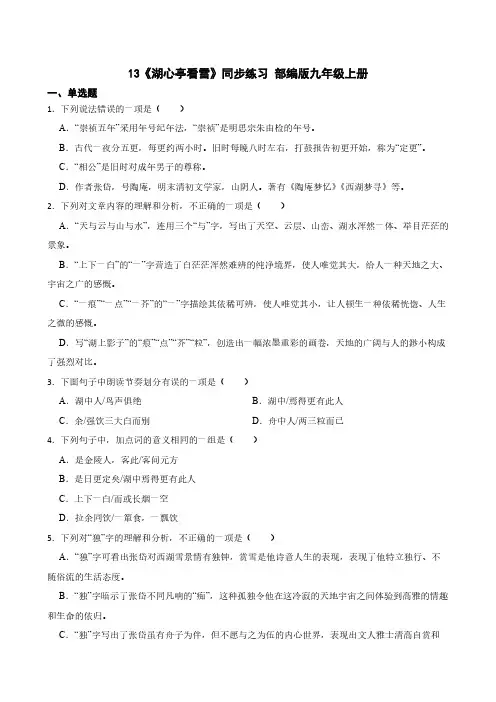

13《湖心亭看雪》同步练习部编版九年级上册一、单选题1.下列说法错误的一项是( )A.“崇祯五年”采用年号纪年法,“崇祯”是明思宗朱由检的年号。

B.古代一夜分五更,每更约两小时。

旧时每晚八时左右,打鼓报告初更开始,称为“定更”。

C.“相公”是旧时对成年男子的尊称。

D.作者张岱,号陶庵,明末清初文学家,山阴人。

著有《陶庵梦忆》《西湖梦寻》等。

2.下列对文章内容的理解和分析,不正确的一项是( )A.“天与云与山与水”,连用三个“与”字,写出了天空、云层、山峦、湖水浑然一体、举目茫茫的景象。

B.“上下一白”的“一”字营造了白茫茫浑然难辨的纯净境界,使人唯觉其大,给人一种天地之大、宇宙之广的感慨。

C.“一痕”“一点”“一芥”的“一”字描绘其依稀可辨,使人唯觉其小,让人顿生一种依稀恍惚、人生之微的感慨。

D.写“湖上影子”的“痕”“点”“芥”“粒”,创造出一幅浓墨重彩的画卷,天地的广阔与人的渺小构成了强烈对比。

3.下面句子中朗读节奏划分有误的一项是( )A.湖中人/鸟声俱绝B.湖中/焉得更有此人C.余/强饮三大白而别D.舟中人/两三粒而已4.下列句子中,加点词的意义相同的一组是( )A.是金陵人,客此/客问元方B.是日更定矣/湖中焉得更有此人C.上下一白/而或长烟一空D.拉余同饮/一箪食,一瓢饮5.下列对“独”字的理解和分析,不正确的一项是( )A.“独”字可看出张岱对西湖雪景情有独钟,赏雪是他诗意人生的表现,表现了他特立独行、不随俗流的生活态度。

B.“独”字暗示了张岱不同凡响的“痴”,这种孤独令他在这冷寂的天地宇宙之间体验到高雅的情趣和生命的依归。

C.“独”字写出了张岱虽有舟子为伴,但不愿与之为伍的内心世界,表现出文人雅士清高自赏和目中无人的孤傲。

D.“独”字与“舟中人两三粒”并不矛盾,只有张岱这样的雅士,才会夜赏西湖雪景,而舟子确实不会有此雅兴。

6.下列说法有误的一项是( )A.谪,封建王朝官吏降职或远调。

湖心亭看雪练习题及答案一、选择题1. 湖心亭是哪座古代园林的代表性建筑?A. 醉翁亭B. 虎丘塔C. 虎丘山D. 虎丘寺答案:A2. 在哪个季节,湖心亭的景色最为迷人?A. 春季B. 夏季C. 秋季D. 冬季答案:C3. 湖心亭位于下列哪个城市?A. 北京B. 上海D. 广州答案:C4. 湖心亭的名称与其建筑特点有关,下列哪个选项描述了湖心亭的特点?A. 建在湖中心的亭子B. 形状像湖的亭子C. 亭子周围环绕着湖水D. 亭子内部有一个湖景窗答案:C5. 湖心亭建于哪个朝代?A. 元朝B. 明朝C. 清朝D. 南宋答案:D二、填空题1. 湖心亭位于苏州的西湖之 _______。

2. 湖心亭是以 _______ 命名的。

答案:亭位于西湖之心的位置而得名3. 古人赞美湖心亭看雪的诗句是 _______。

答案:远望山城千里雪,近听湖亭一夜钟4. 清代画家 _______ 曾经在湖心亭写生过。

答案:石涛5. 湖心亭曾经是 _______ 的私家园林。

答案:官员、文人三、简答题1. 简述湖心亭的历史背景及建筑风格。

答案:湖心亭建于南宋时期,其建筑风格体现了江南园林的典型特点。

湖心亭是由小石桥横跨较宽水域、水面上修筑了一座红砖圆形桥基,并在桥基上建造了亭阁式构筑物。

亭阁采用木材和瓦片作为主要材料,整体建筑简洁而典雅,与周围的自然景观相得益彰。

2. 描述一下你在湖心亭看雪时的感受和体验。

答案:我在湖心亭看雪时,首先被周围雪景的美丽所吸引,整个湖面都被洁白的雪覆盖,远处山城也被雪装扮得如同仙境一般。

站在湖心亭上,我感受到了宁静与恬淡,湖水静谧地融入了雪景,仿佛置身于一个与世隔绝的空间。

我静静地凝视着雪花纷飞的景象,仿佛时间也随之凝固。

湖心亭的建筑物为我提供了一个理想的观景点,我可以远望山城千里雪,近听湖亭一夜钟,不受寒风侵扰,只专注于享受这片美丽的冬日景色。

3. 你认为湖心亭在什么方面对苏州的文化和旅游产业有着重要意义?答案:湖心亭作为苏州古代园林的代表之一,对于苏州的文化遗产和旅游产业有着重要的意义。

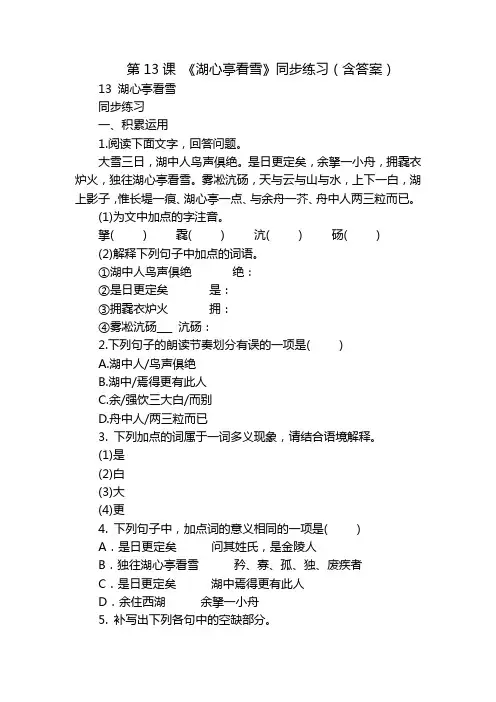

第13课《湖心亭看雪》同步练习(含答案)13 湖心亭看雪同步练习一、积累运用1.阅读下面文字,回答问题。

大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白,湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

(1)为文中加点的字注音。

拏( ) 毳( ) 沆( ) 砀( )(2)解释下列句子中加点的词语。

①湖中人鸟声俱绝绝:②是日更定矣是:③拥毳衣炉火拥:④雾凇沆砀___ 沆砀:2.下列句子的朗读节奏划分有误的一项是( )A.湖中人/鸟声俱绝B.湖中/焉得更有此人C.余/强饮三大白/而别D.舟中人/两三粒而已3. 下列加点的词属于一词多义现象,请结合语境解释。

(1)是(2)白(3)大(4)更4. 下列句子中,加点词的意义相同的一项是( )A.是日更定矣问其姓氏,是金陵人B.独往湖心亭看雪矜、寡、孤、独、废疾者C.是日更定矣湖中焉得更有此人D.余住西湖余拏一小舟5. 补写出下列各句中的空缺部分。

(1)湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、_____________、而已。

(张岱《湖心亭看雪》)(2)天与云与山与水,___ (张岱《湖心亭看雪》)6. 下列关于文化常识的表述不正确的一项是( )A.古代住宅旁边常栽种桑树和梓树,后来就用“桑梓"指代家乡。

B.“晋太元中”中的“太元"、“元丰六年”中的“元丰",都是帝王的年号。

C.“无丝竹之乱耳”中的“丝"指弦乐器,“竹”指管乐器,“丝竹"泛指音乐。

D.古代的中国人有“名”有“字"。

如杜甫字子美,辛弃疾字稼轩,韩愈字退之。

7. 下列对课文的理解与赏析不正确的一项是( )A. 第一段交代作者住在西湖的时间与西湖的环境,暗含着作者对西湖雪景的痴迷。

B. 第一段通过描写天、云、山、水上下一白和一痕长堤,一点湖心亭,一芥舟,两三粒舟中人,展示了雪中西湖的壮观。

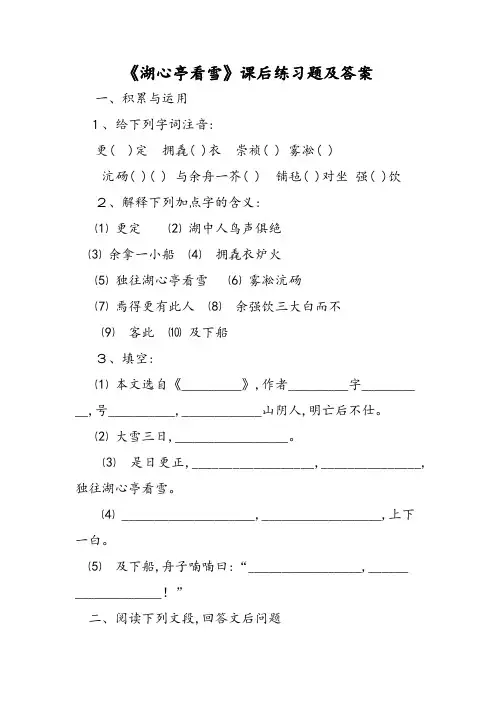

《湖心亭看雪》课后练习题及答案一、积累与运用1、给下列字词注音:更( )定拥毳( )衣崇祯( ) 雾凇( )沆砀( )( ) 与余舟一芥( ) 铺毡( )对坐强( )饮2、解释下列加点字的含义:⑴ 更定⑵ 湖中人鸟声俱绝⑶ 余拿一小船⑷拥毳衣炉火⑸ 独往湖心亭看雪⑹ 雾凇沆砀⑺ 焉得更有此人⑻余强饮三大白而不⑼客此⑽ 及下船3、填空:⑴ 本文选自《________》,作者________字________,号________,________山阴人,明亡后不仕。

⑵ 大雪三日,_______________。

⑶是日更正,_______________,_______________,独往湖心亭看雪。

⑷ _______________,_______________,上下一白。

⑸及下船,舟子喃喃曰:“_______________,_______________!”二、阅读下列文段,回答文后问题(一) 崇祯五年十二月,余住西湖。

大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

是日更定,余拿一小船,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。

湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

4、作者写作此文时,清朝已建立二三十年,但作者仍采纳明朝的年号,您能讲出其中有何深意不?答:5、“大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

”一句写出了什么意境?此句在全文结构上有何作用?答:6、“独往湖心亭看雪”一句中“独”字有什么表达作用?答:7、“天与云与山与水"连用三个“与"字写出了什么景象?答:8、上文画线句子在内容与写法上有何特点?答:(二) 到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。

见余,大喜曰:“湖中焉得更有此人!"拉余同饮。

余强饮三大白而不。

问其姓氏,是金陵人,客此。

及下船,舟子喃喃曰:“莫讲相公痴,更有痴似相公者!"9、补出下列语句的省略成分。

( )到亭上 ( )大喜曰 ( )是金陵人客( )此( )拉余同饮10、“强饮三大白而不"“拉余同饮”两句中“强”与“拉”二字表现出人物什么感情?答:11、文中引用舟子的话有何用意?答:12、“痴”与课文第一段哪句话相呼应?写出作者什么心情?答:13、结合全文来看,本文在表达方式上有什么特点?答:三、写作14、题目:雪后美景请写一段话,写出雪后美景,字数在300字左右。

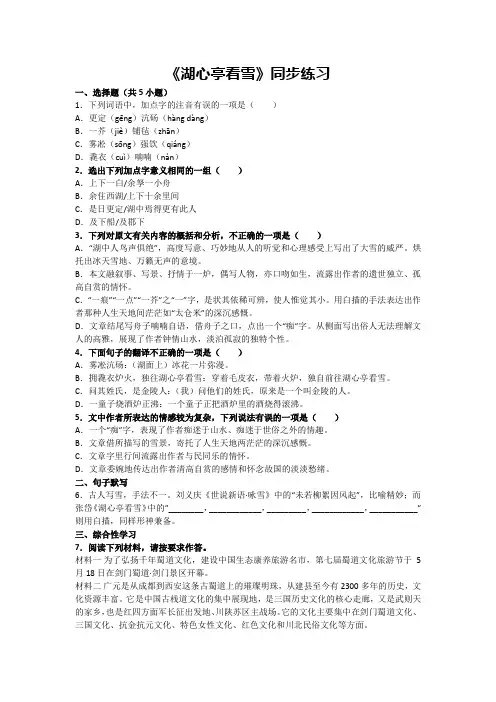

《湖心亭看雪》同步练习一、选择题(共5小题)1.下列词语中,加点字的注音有误的一项是()A.更定(gēng)沆砀(hàng dàng)B.一芥(jiè)铺毡(zhān)C.雾凇(sōng)强饮(qiáng)D.毳衣(cuì)喃喃(nán)2.选出下列加点字意义相同的一组()A.上下一白/余孥一小舟B.余住西湖/上下十余里间C.是日更定/湖中焉得更有此人D.及下船/及郡下3.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是()A.“湖中人鸟声俱绝”,高度写意、巧妙地从人的听觉和心理感受上写出了大雪的威严。

烘托出冰天雪地、万籁无声的意境。

B.本文融叙事、写景、抒情于一炉,偶写人物,亦口吻如生,流露出作者的遗世独立、孤高自赏的情怀。

C.“一痕”“一点”“一芥”之“一”字,是状其依稀可辨,使人惟觉其小。

用白描的手法表达出作者那种人生天地间茫茫如“太仓米”的深沉感慨。

D.文章结尾写舟子喃喃自语,借舟子之口,点出一个“痴”字。

从侧面写出俗人无法理解文人的高雅,展现了作者钟情山水,淡泊孤寂的独特个性。

4.下面句子的翻译不正确的一项是()A.雾凇沆砀:(湖面上)冰花一片弥漫。

B.拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪:穿着毛皮衣,带着火炉,独自前往湖心亭看雪。

C.问其姓氏,是金陵人:(我)问他们的姓氏,原来是一个叫金陵的人。

D.一童子烧酒炉正沸:一个童子正把酒炉里的酒烧得滚沸。

5.文中作者所表达的情感较为复杂,下列说法有误的一项是()A.一个“痴”字,表现了作者痴迷于山水、痴迷于世俗之外的情趣。

B.文章借所描写的雪景,寄托了人生天地两茫茫的深沉感慨。

C.文章字里行间流露出作者与民同乐的情怀。

D.文章委婉地传达出作者清高自赏的感情和怀念故国的淡淡愁绪。

二、句子默写6.古人写雪,手法不一。

刘义庆《世说新语·咏雪》中的“未若柳絮因风起”,比喻精妙;而张岱《湖心亭看雪》中的”________,____________,_________,____________,___________”则用白描,同样形神兼备。

《湖心亭看雪》练习题及答案一、夯基达标1.解释下列句子中加点的词。

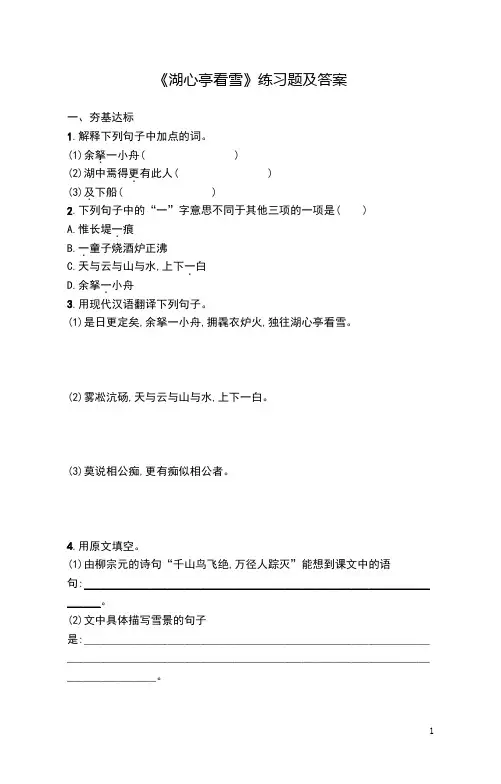

(1)余拏.一小舟( )(2)湖中焉得更.有此人( )(3)及.下船( )2.下列句子中的“一”字意思不同于其他三项的一项是( )A.惟长堤一.痕B.一.童子烧酒炉正沸C.天与云与山与水,上下一.白D.余拏一.小舟3.用现代汉语翻译下列句子。

(1)是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

(2)雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。

(3)莫说相公痴,更有痴似相公者。

4.用原文填空。

(1)由柳宗元的诗句“千山鸟飞绝,万径人踪灭”能想到课文中的语句:______________________________________________________________ ______。

(2)文中具体描写雪景的句子是:______________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________。

5.本文用清新淡雅的笔墨,写出了雪后西湖的奇景和游湖人的雅趣,“雪”是娱情之物,请再举出古诗文中几个写“雪”的句子。

二、课内品读阅读下面的文字,完成第6—9题。

湖心亭看雪张岱崇祯五年十二月,余住西湖。

大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

是.日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白,湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。

见余大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。

余强饮三大白.而别。

问其姓氏,是金陵人,客.此。

及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者。

”6.解释下列句子中加点的词。

(1)是.日更定矣( )(2)余强饮三大白.而别( )(3)是金陵人,客.此( )7.用现代汉语翻译下列句子。

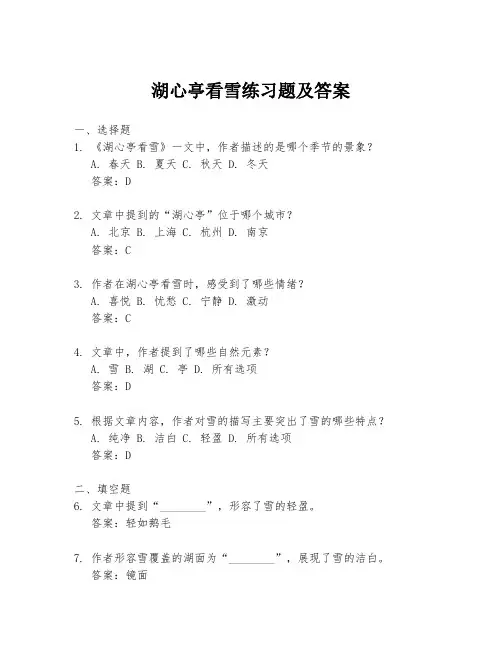

湖心亭看雪练习题及答案一、选择题1. 《湖心亭看雪》一文中,作者描述的是哪个季节的景象?A. 春天B. 夏天C. 秋天D. 冬天答案:D2. 文章中提到的“湖心亭”位于哪个城市?A. 北京B. 上海C. 杭州D. 南京答案:C3. 作者在湖心亭看雪时,感受到了哪些情绪?A. 喜悦B. 忧愁C. 宁静D. 激动答案:C4. 文章中,作者提到了哪些自然元素?A. 雪B. 湖C. 亭D. 所有选项答案:D5. 根据文章内容,作者对雪的描写主要突出了雪的哪些特点?A. 纯净B. 洁白C. 轻盈D. 所有选项答案:D二、填空题6. 文章中提到“________”,形容了雪的轻盈。

答案:轻如鹅毛7. 作者形容雪覆盖的湖面为“________”,展现了雪的洁白。

答案:镜面8. 文章中提到“________”,表达了作者对雪的赞美。

答案:雪景如画9. 作者在湖心亭看雪时,感受到了“________”,体现了雪的宁静。

答案:万籁俱寂10. 文章中,作者通过“________”来表达自己对雪的热爱。

答案:心旷神怡三、简答题11. 请简述《湖心亭看雪》一文中,作者对雪的描写手法。

答案:作者通过使用比喻、拟人等修辞手法,生动形象地描绘了雪的轻盈、洁白和宁静等特点,使读者仿佛置身于一个宁静而美丽的雪景之中。

12. 文章中,作者在湖心亭看雪时有哪些感受?请简要分析。

答案:作者在湖心亭看雪时,感受到了宁静和心旷神怡。

雪的洁白和轻盈让作者感到心旷神怡,而雪覆盖的湖面和周围环境的宁静则让作者感到万籁俱寂。

四、论述题13. 根据《湖心亭看雪》一文,论述作者对雪的情感态度及其对自然美的感悟。

答案:作者对雪的情感态度是热爱和赞美。

通过对雪的轻盈、洁白和宁静等特点的描写,作者表达了自己对雪的热爱。

同时,作者在湖心亭看雪时的宁静感受,体现了他对自然美的感悟和欣赏。

作者认为自然之美能够让人心灵得到净化和宁静,从而更加热爱和珍惜自然。

五、翻译题14. 将以下句子翻译成英文:“湖心亭看雪,心旷神怡。

《湖心亭看雪》真题演练(五套)一、阅读下面两则文言文,回答问题。

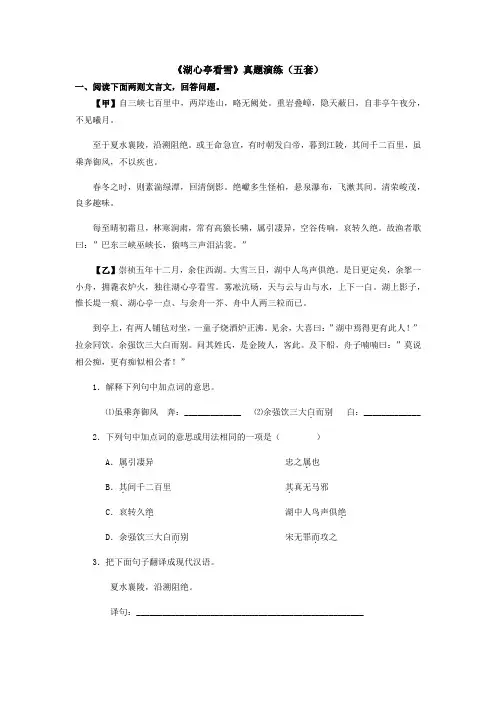

【甲】自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。

重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。

或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影。

绝巘多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间。

清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。

故渔者歌曰:”巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。

”【乙】崇祯五年十二月,余住西湖。

大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

是日更定矣,余挐一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。

湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。

见余,大喜曰:”湖中焉得更有此人!”拉余同饮。

余强饮三大白而别。

问其姓氏,是金陵人,客此。

及下船,舟子喃喃曰:”莫说相公痴,更有痴似相公者!”1.解释下列句中加点词的意思。

⑴虽乘奔.御风奔:_____________ ⑵余强饮三大白.而别白:_____________2.下列句中加点词的意思或用法相同的一项是()A.属.引凄异忠之属.也B.其.间千二百里其.真无马邪C.哀转久绝.湖中人鸟声俱绝.D.余强饮三大白而.别宋无罪而.攻之3.把下面句子翻译成现代汉语。

夏水襄陵,沿溯阻绝。

译句:____________________________________________________4.甲、乙两文都善于抓住景物特点进行描写,但采用的写法又有所区别:甲文采用的是_______的手法,写景着“素”“绿”“清”“影”“寒”“素”“凄”“哀”数字,便将景物的神韵生动地表现了出来。

乙文写景采用的是的手法,”一痕”、”一点”、”一芥”、”两三粒”,高度抽象、概括,宛如中国画中的写意山水,寥寥几笔,就传达出了景物的形与神。

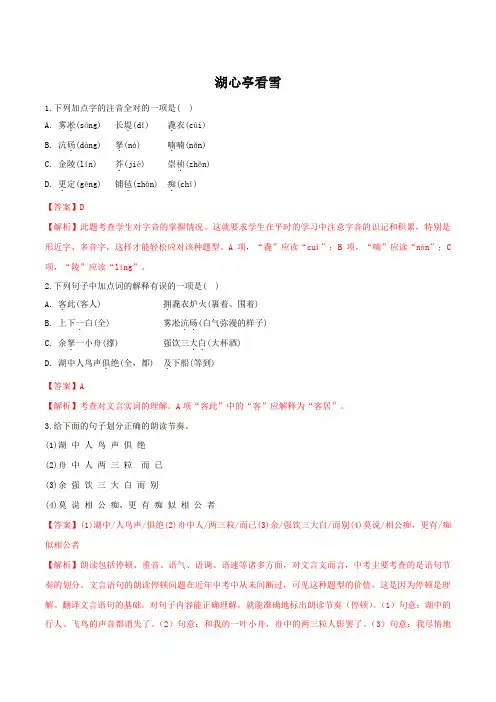

湖心亭看雪1.下列加点字的注音全对的一项是( )A. 雾凇.(sōng) 长堤.(dī) 毳.衣(cùi)B. 沆砀.(dàng) 拏.(ná) 喃.喃(nǎn)C. 金陵(lín) 芥.(jiâ) 崇祯.(zhēn)D. 更.定(gēng) 铺毡.(zhān) 痴.(chī)【答案】D【解析】此题考查学生对字音的掌握情况。

这就要求学生在平时的学习中注意字音的识记和积累,特别是形近字、多音字,这样才能轻松应对该种题型。

A项,“毳”应读“cuì”;B项,“喃”应读“nán”;C 项,“陵”应读“líng”。

2.下列句子中加点词的解释有误的一项是( )A. 客.此(客人) 拥.毳衣炉火(裹着、围着)B. 上下一.白(全) 雾凇沆砀..(白气弥漫的样子)C. 余拏.一小舟(撑) 强饮三大白..(大杯酒)D. 湖中人鸟声俱.绝(全,都) 及.下船(等到)【答案】A【解析】考查对文言实词的理解。

A项“客此”中的“客”应解释为“客居”。

3.给下面的句子划分正确的朗读节奏。

(1)湖中人鸟声俱绝(2)舟中人两三粒而已(3)余强饮三大白而别(4)莫说相公痴,更有痴似相公者【答案】(1)湖中/人鸟声/俱绝(2)舟中人/两三粒/而已(3)余/强饮三大白/而别(4)莫说/相公痴,更有/痴似相公者【解析】朗读包括停顿、重音、语气、语调、语速等诸多方面,对文言文而言,中考主要考查的是语句节奏的划分。

文言语句的朗读停顿问题在近年中考中从未间断过,可见这种题型的价值,这是因为停顿是理解、翻译文言语句的基础。

对句子内容能正确理解,就能准确地标出朗读节奏(停顿)。

(1)句意:湖中的行人、飞鸟的声音都消失了。

(2)句意:和我的一叶小舟,舟中的两三粒人影罢了。

(3)句意:我尽情地喝了三大杯酒,然后和他们道别。

(4)句意:不要说相公您痴,还有像相公您一样痴的人啊!4.下列句中加点词的意义和用法完全相同的一项是( )A. 望之蔚然而深秀.者佳木秀.而繁阴B. 游人去.而禽鸟乐也去.国怀乡C. 人知从太守游而乐.山水之乐.D. 而不知太守之.乐其乐也得无楚之.水土使民善盗耶【答案】B【解析】文言文中有一些词是一词多义,要确定它在句子中的意思,就要根据上下文的内容来考虑。

湖心亭看雪练习题一、选择题1. 湖心亭是位于哪个城市的著名景点?A. 北京B. 上海C. 杭州D. 南京2. 《湖心亭看雪》的作者张岱,是哪一个朝代的文学家?A. 唐朝B. 宋朝C. 明朝D. 清朝3. 在《湖心亭看雪》中,作者描述了什么季节的景象?A. 春天B. 夏天C. 秋天D. 冬天4. 作者在湖心亭看雪时,感受到了哪些情感?A. 快乐B. 悲伤C. 宁静D. 激动5. 下列哪一项不是《湖心亭看雪》中提到的景象?A. 湖面B. 亭子C. 雪景D. 瀑布二、填空题6. 《湖心亭看雪》中,作者张岱描述了他在_________时节,独自一人前往湖心亭观赏_________的景象。

7. 张岱在文中提到,湖心亭四周的_________和_________,构成了一幅宁静而美丽的画面。

8. 作者在湖心亭看雪时,感受到了一种_________的心境,这种心境与周围的雪景相得益彰。

9. 文中作者通过_________的手法,表达了自己对自然美景的热爱和对宁静生活的向往。

10. 《湖心亭看雪》一文中,作者通过对雪景的描绘,传达了一种_________的哲学思想。

三、简答题11. 请简述《湖心亭看雪》中,张岱是如何通过细节描写来展现雪景之美的。

12. 根据《湖心亭看雪》,分析张岱在湖心亭看雪时的情感变化及其原因。

13. 《湖心亭看雪》中,张岱对湖心亭的描写有哪些特点?请列举至少三点。

14. 请结合《湖心亭看雪》的内容,谈谈你对“宁静致远”这一主题的理解。

15. 《湖心亭看雪》中,作者张岱是如何通过自己的观察和感受,来表达对自然和生活的热爱的?四、论述题16. 论述《湖心亭看雪》中,张岱对自然景观的观察与描绘,以及这些观察与描绘如何反映出他的人生观和审美观。

17. 分析《湖心亭看雪》中,张岱如何运用语言和修辞手法,来增强文章的表现力和感染力。

18. 论述《湖心亭看雪》中,张岱所体现的文人对于自然景观的感悟和情感表达,以及这种感悟和表达对后世的影响。

《湖心亭看雪》配套练习(现代文部分)(一)张岱自传蜀人张岱,号陶庵。

年少时候是纨绔子弟,十分爱繁华的场所,喜欢住漂亮的房子,爱美丽的婢女和美少年,爱穿鲜艳华丽的衣裳,经常吃美食,骑骏马,家里装饰华丽的灯饰,爱观看烟火,喜欢唱戏,喜欢声乐,懂古董,喜欢莳花养鸟,并且沉溺于喝茶下象棋,对作诗读书着魔,忙忙碌碌大半生,全部都成了泡影成了梦幻。

五十岁的时候,国破家亡,隐居在山里躲避战乱,所剩下的只有烂床、破茶几、坏的铜鼎、弹不了的琴,和几本残旧不堪的书、缺角的砚一块而已。

穿麻布衣吃素食,经常断粮。

想想二十年前,简直就是两个世界一样。

经常自言自语地说,我有七个问题是解不开的:以往都是从平民上升为公侯,而如今却是从世家贬为同乞丐一般,如此的贵贱错乱,不可理解之一;产业还不如中等人家,心中却向往奢华的生活,世上有很多发达的捷径,而甘心独自的隐居于山野,如此身贫心富,不可理解之二;做书生时却上了战场,做将军却是做写文章之类的事情,这样的使文武错乱,不可理解之三;从上时就算陪玉帝喝酒也不卑下,自下时和乞丐同住也不骄傲,如此混乱尊卑上下,不可理解之四;软弱时别人唾面可以让它自干,强锐时可以单枪匹马赴敌营,如此的强弱差异,不可理解之五;争利夺名时,可以甘居人后,观场玩游戏时,岂肯让别人先?如此行事,缓急不合情理,不可理解之六;赌钱掷骰子,不在意胜负,煮水品茶,能尝出是用的渑河水还是淄河水,如此把智与愚用错地方,不可理解之七。

这七件事,自己都不能理解,还希望别人能理解吗?所以称为富贵之人也可以,称为贫贱之人也行;称为聪明人可以,称为愚蠢人也行;称为刚正的人可以,称为柔弱的人也行;称为勤劳人可以,称为懒散的人也行。

学习文科,学习武功,学礼节,学写文章,求仙向佛,学农活学种花全都没有成功,任随旁人说是个败家子,是废物,是顽民,是蠢秀才,是瞌睡汉,是老鬼物等。

我张岱起初字宗子,人们称我为石公,就字石公了。

喜好写书,有《石匮书》《义列传》《明易》《西湖梦寻》等作品传世。

《湖心亭看雪》练习题一、文学常识《湖心亭看雪》作者,字,号,别号蝶庵居士,晚号六休居士,山阴(今浙江绍兴)人,(朝代)文学家。

著有《》《》等。

二、默写1.是日更定矣,,,独往湖心亭看雪。

2.到亭上,,。

3.《湖心亭看雪》中使用数量词表现出景物依稀可辨、使人唯觉其小的句子是:、、、。

4.《湖心亭看雪》中衬托出作者深夜偶遇知音的惊喜心情,表明作者不虚此行的句子是:,。

5.《湖心亭看雪》中,运用白描的手法,描绘了一幅举目皆白的景象:,,。

三、解释下列加着重号字词1.大雪.三日2.湖中人鸟声俱绝..3.是.日更定..矣 4.余拏.一小舟5.拥毳..衣炉火 6.雾凇沆砀..天7.上下一.白8.惟.长堤一痕9.与余舟一芥.10.舟中人两三粒而已..11.湖中焉得更...有此人12.问其.姓氏13.余强.饮三大白而....别14.是.金陵人15.客此..16.及.下船四、翻译下列句子1.是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

2.雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白,湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

《湖心亭看雪》练习题一、文学常识《湖心亭看雪》作者,字,号,别号蝶庵居士,晚号六休居士,山阴(今浙江绍兴)人,(朝代)文学家。

著有《》《》等。

二、默写1.是日更定矣,,,独往湖心亭看雪。

2.到亭上,,。

3.《湖心亭看雪》中使用数量词表现出景物依稀可辨、使人唯觉其小的句子是:、、、。

4.《湖心亭看雪》中衬托出作者深夜偶遇知音的惊喜心情,表明作者不虚此行的句子是:,。

5.《湖心亭看雪》中,运用白描的手法,描绘了一幅举目皆白的景象:,,。

三、解释下列加着重号字词1.大雪.三日2.湖中人鸟声俱绝..3.是.日更定..矣 4.余拏.一小舟5.拥毳..衣炉火 6.雾凇沆砀..天7.上下一.白8.惟.长堤一痕9.与余舟一芥.10.舟中人两三粒而已..11.湖中焉得更...有此人12.问其.姓氏13.余强.饮三大白而....别14.是.金陵人15.客此..16.及.下船四、翻译下列句子1.是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

《湖心亭看雪》课后巩固练习题精选(附参考答案)基础知识积累一、文学常识《湖心亭看雪》作者是,字宗子,号陶庵,山阴人,(朝代)文学家。

他出身仕宦世家,爱繁华,好山水,明亡后不仕。

著有《》《》二、文言实词1.古今异义余.强饮三大白.而别余:古义:今义:剩下,余下白:古义:今义:像霜或雪的颜色(跟“黑”相对)3.其他重点实词(1)湖中人鸟声俱绝绝:(2)余拏一小舟拏:(3)拥毳衣炉火拥:(4)雾淞沆砀沆砀:(5)上下一白一:(6)及下船及:4一词多义(1)白①上下一白②余强饮三大白而别(2) 更①是日更定矣②湖中焉得更有此人③更造崩山之音(《伯牙善鼓琴》) ④不更颠乎(《河中石兽》)三、文言虚词1.天与.云与山与水2.湖中焉.得更有此人3.余强饮三大白而.别4.更有痴似相公者.四、句子翻译1.大雪三日,湖中人鸟声俱绝2.余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

3.莫说相公痴,更有痴似相公者。

理解性默写1.《湖心享看雪》中描写西湖大雪三日后寂静场景的句子是“”2运用白描的手法,描绘了一幅举目皆白的景象,总写湖山夜雪全景图)的句子是:,,。

3文中采用白描手法,化大为小,寥寥几笔,突出景物的特征,传达出景物的形与神的句子是:,、、、。

4以舟子的喃喃之语收束全文具有画龙点睛,深化意境的作用的句子是:,。

阅读理解选择题1下列句中加点字的解释,不正确的一项是()A.拥.毳衣炉火(拥:裹,围)B.余.擎一小舟(余:我)C.惟.长堤一痕(惟:只有)D.余强饮三大白.而别(白:白酒)2下列各组句子中,加点字意思相同的一项是()A.上下一.白长烟一.空(《岳阳楼记》)B.独.往湖心亭看雪非独.贤者有是心也(《鱼我所欲也》)C湖中焉.得更有此人可远观而不可亵玩焉.(《爱莲说》)D.是.金陵人是.马也,虽有千里之能(《马说》)3.下列对文章内容的理解,不正确的一项是()A作者善用对比手法,大与小、冷与热、孤独与知己,对比鲜明,有力地抒发了人生渺茫的深沉感慨和挥之不去的故国之思。

湖心亭看雪练习题一、本文的作者是(),字(),号(),是()朝的文学家。

二、给下列字词注音更定矣()挐一小舟()拥毳衣炉火()雾凇沆砀()三、一词多义1、是日更定矣() 2.到亭上,有两人铺毡对坐()2、是金陵人,客此() 4.余拏一小舟,拥毳衣炉火()四、本文运用了什么修辞手法?你从文中哪些地方看出来的?五、解释下列句子,并说说它们的意思。

1、雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。

2、湖中焉得更有此人!3、余强饮三大白而别。

六、有人认为《湖心亭看雪》中“独往湖心亭看雪”中的“独”字与后文作者写到的众人看雪形成对比,你同意这样的观点吗?说说你的理由。

七、作者写雪景,为什么要写“舟中人”的活动?八、文中点睛之笔是哪几句话?其表达作用是什么?九、本文的主旨是什么?抒发了作者怎样的思想感情?审美湖心亭湖心亭看雪》文本细读审美视角下的《湖心亭看雪》文本细读《湖心亭看雪》是明末清初文学家张岱的代表作之一,它不仅是一篇优美的山水小品,更是一幅富有诗意的艺术画卷。

在这篇文章中,张岱运用了独特的审美视角和细腻的笔触,将读者带入了一个充满静谧、纯净、空灵、自然的审美世界。

首先,从文章的结构来看,《湖心亭看雪》是一篇环环相扣的文章。

从作者夜访湖心亭,到偶遇知音饮酒赏月,再到夜深人静独自赏雪,最后以“舟子喃喃曰”收束全文,整个文章布局紧凑,一气呵成。

这种结构不仅让读者感受到了作者的情感变化和心路历程,也体现了中国古典文学的起承转合之美。

其次,张岱在文中运用了大量的自然意象和情感意象,如“雪”、“湖”、“月”、“船”等,这些意象都蕴含着丰富的审美内涵。

以“雪”为例,它既是文章的主题,也是作者情感表达的重要载体。

作者用“雪”来形容天地间的静谧、纯净、空灵,不仅表达了对自然的赞美,也寄托了自己的人生理想和审美追求。

再者,张岱在文中运用了生动的描写和细腻的刻画,将自然景观和人物形象栩栩如生地呈现在读者面前。

例如在描写湖心亭的夜景时,作者用“雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。

湖心亭看雪阅读练习题一、选择题A. 袁宏道B. 张岱C. 龚自珍D. 欧阳修2. 《湖心亭看雪》这篇文章主要描绘的是哪个季节的景色?A. 春B. 夏C. 秋D. 冬A. 湖心岛B. 湖畔C. 亭子D. 山顶4. 作者在文中提到的“雾凇沆砀”是指什么现象?A. 雪花飘落B. 露水凝结C. 雾气弥漫D. 冰挂现象二、填空题1. 《湖心亭看雪》的作者是______,字______。

2. 文中提到,作者在______(季节)的一个夜晚,独往湖心亭看雪。

3. 作者在湖心亭看到的雪景是“______,天与云与山与水,______。

”4. 文中提到的“湖中焉得更有此人”是______(人物)发出的感慨。

三、判断题1. 《湖心亭看雪》是一篇描绘夏日湖景的文章。

()2. 作者在文中描绘了湖心亭雪景的美丽与宁静。

()3. 文中提到,作者与湖心亭的陌生人共同饮酒赏雪。

()4. 《湖心亭看雪》这篇文章表达了作者对自然美景的热爱和向往。

()四、简答题1. 请简要描述《湖心亭看雪》中作者看到的雪景。

2. 文中提到的“湖中焉得更有此人”这句话,表达了作者怎样的情感?3. 请分析《湖心亭看雪》这篇文章的主题思想。

五、匹配题将下列《湖心亭看雪》中的描述与相应的景物匹配:A. 洒脱的雪B. 疏影横斜C. 水天一色D. 湖中人鸟声俱绝1. 雪花飘洒的样子 ____2. 湖面倒影的景象 ____3. 湖面与天空融为一体的景象 ____4. 湖上寂静无声的情景 ____六、解释题1. 解释《湖心亭看雪》中“雾凇沆砀”一词的意思。

2. 解释文中“独往湖心亭看雪”中“独”字的含义。

七、概括题1. 请用一句话概括《湖心亭看雪》的主要内容。

2. 请简要概括文中作者与湖心亭偶遇的陌生人之间的交流。

八、分析题1. 分析《湖心亭看雪》中作者如何通过景物描写来表达自己的情感。

2. 分析文中作者与陌生人共饮的情节,体现了作者怎样的性格特点。

九、仿写题请仿照《湖心亭看雪》中的描写手法,写一段关于秋天赏月的文字。

《湖心亭看雪》练习题

一、根据原文回答问题

(1)作者自述舟中所见的景象是雾淞沆砀,天与云与山与水,上下一白。

(2)作者想像在岸边或山顶某高处眺望湖心亭看到的景象是雾淞沆砀,天与云与山与水,上下一白。

湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

(3)点明作者偶遇知音的惊喜之情的句子是余强饮三大白而别。

(4)以舟子的喃喃之语收束全文的句子是莫说相公痴,更有痴似相公者。

二、问题

1、“崇祯五年十二月,余住西湖。

”一句在文中有什么作用?

点明时间和地点,引出下文的大雪和湖上看雪。

2、“大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

”一句从什么角度写出了什么意境?此句在全文结构上有何作用?想一想这句中“绝”字的妙在何处。

听觉和心理感受写出大雪后路无行人,天无飞鸟,天寒地冻,万籁俱寂的意境,

为下文“独往湖心亭看雪”做铺垫

“绝”字传达出冰天雪地、万籁无声的森然寒意。

3、“独往湖心亭看雪”一句中的“独”有什么作用?(可以看出作者怎样的生活情趣?)映衬环境的幽静、空旷,表现了作者遗世独立的高洁情怀和不随流俗的生活方式,也暗示作者的“痴”,为下文做铺垫。

4、“与云与山与水,上下一白”一句中连用三个“与”有什么作用?

三个“与”字生动的写出天空、云层、湖水之间白茫茫浑然难辨的景象。

5、“一痕、一点、一芥、两三粒”这些数量词有文中有什么作用?

采用白描手法,高度抽象、概括,,宛如中国的写意山水画,寥寥几笔,传达出景物的形与神。

6、本文描绘西湖雪景采用了什么写法?有什么特点?

白描的写法,文字简练自然,不事雕琢。

7、“拉余同饮”和“余强饮三大白而别”中的“拉”“强”表达了怎样的感情?

“拉”表现客人的喜悦心情。

“强”表现作者的喜悦和豪爽心情。

8、作者以舟子的话收束全文,舟子的话有什么含义?

舟子说作者“痴”,体现了俗人之见,但“痴”字又何尝不是对张岱最确切的评价呢?他痴迷于天人合一的山水之乐,痴迷于世俗之外的雅情雅致,作者引用舟子的话包含了对“痴”字的赞赏,同时以天涯遇知音的愉悦化解了心中淡淡的愁绪。

9、本文表达了作者怎样的感情?《江雪》表达诗人怎样的感情?

本文:表达了作者清高自赏的感情和淡淡的愁绪。

《江雪》:表达了作者怀才不遇的孤独感。

10、本文和《江雪》的描写手法上有什么不同?

本文:采用白描手法,西湖的奇景的游湖人的基雅趣相映照。

《江雪》:采用烘托的手法,景为人设。

11、积累有关西湖的诗句。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

毕竟西湖六月中,风光不与四时同。

一、根据原文回答问题

(1)作者自述舟中所见的景象是。

(2)作者想像在岸边或山顶某高处眺望湖心亭看到的景象是。

(3)点明作者偶遇知音的惊喜之情的句子是。

(4)以舟子的喃喃之语收束全文的句子是。

二、问题

1、“崇祯五年十二月,余住西湖。

”一句在文中有什么作用?

2、“大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

”一句从什么角度写出了什么意境?此句在全文结构上有何作用?想一想这句中“绝”字的妙在何处。

3、“独往湖心亭看雪”一句中的“独”有什么作用?(可以看出作者怎样的生活情趣?)

4、“与云与山与水,上下一白”一句中连用三个“与”有什么作用?

5、“一痕、一点、一芥、两三粒”这些数量词有文中有什么作用?

6、本文描绘西湖雪景采用了什么写法?有什么特点?

7、“拉余同饮”和“余强饮三大白而别”中的“拉”“强”表达了怎样的感情?

8、作者以舟子的话收束全文,舟子的话有什么含义?

9、本文表达了作者怎样的感情?《江雪》表达诗人怎样的感情?

10、本文和《江雪》的描写手法上有什么不同?

11、积累有关西湖的诗句。