原子模型的历史演变

- 格式:ppt

- 大小:412.50 KB

- 文档页数:18

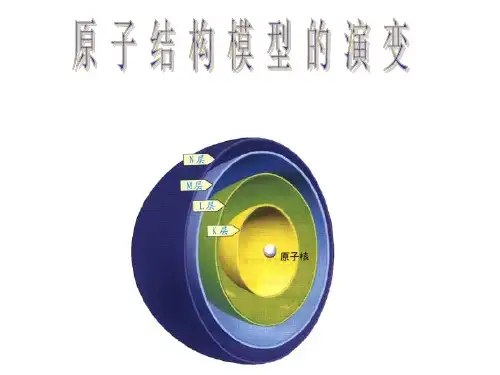

原子结构模型的演变

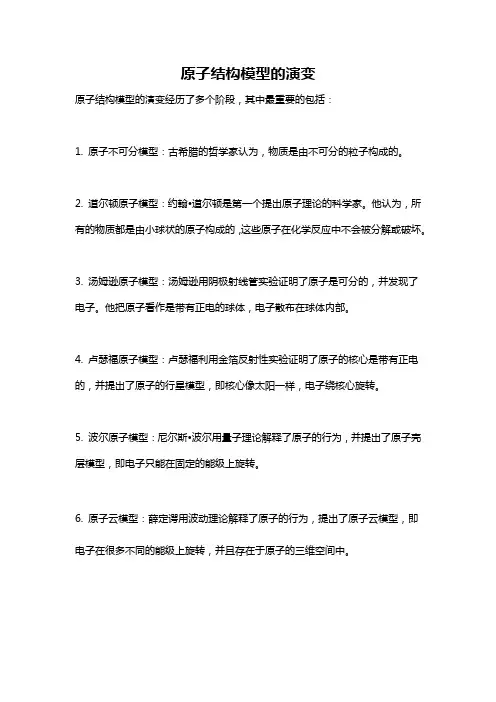

原子结构模型的演变经历了多个阶段,其中最重要的包括:

1. 原子不可分模型:古希腊的哲学家认为,物质是由不可分的粒子构成的。

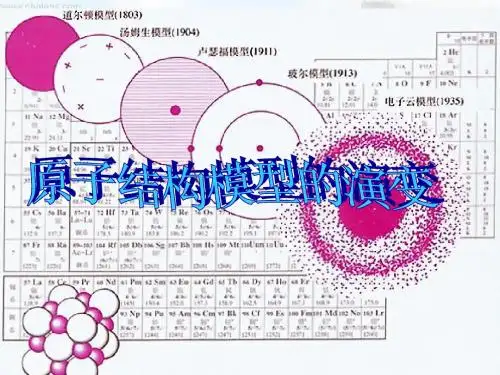

2. 道尔顿原子模型:约翰•道尔顿是第一个提出原子理论的科学家。

他认为,所有的物质都是由小球状的原子构成的,这些原子在化学反应中不会被分解或破坏。

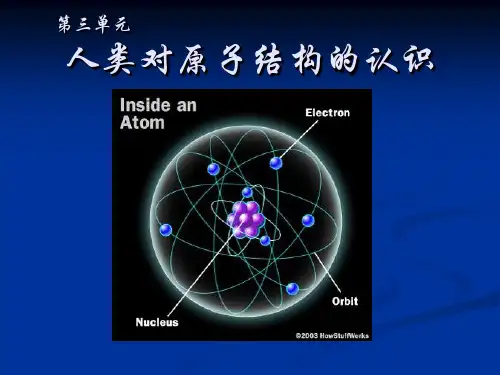

3. 汤姆逊原子模型:汤姆逊用阴极射线管实验证明了原子是可分的,并发现了电子。

他把原子看作是带有正电的球体,电子散布在球体内部。

4. 卢瑟福原子模型:卢瑟福利用金箔反射性实验证明了原子的核心是带有正电的,并提出了原子的行星模型,即核心像太阳一样,电子绕核心旋转。

5. 波尔原子模型:尼尔斯•波尔用量子理论解释了原子的行为,并提出了原子壳层模型,即电子只能在固定的能级上旋转。

6. 原子云模型:薛定谔用波动理论解释了原子的行为,提出了原子云模型,即电子在很多不同的能级上旋转,并且存在于原子的三维空间中。

一、原子结构模型发展史及其影响原子最初被认为没有质的区别,只有大小、形态和位置的区别,经过后期哲学家的发展,认识到各种原子也有质的区别。

古代的这种原子观是在缺乏实验佐证的情况下产生的。

18世纪末,英国化学家道尔顿(Dalion,1766—1844年)通过大量实验与分析,认识到原子是真实存在的,并确信物质是由原子结合而成的。

他于1808年出版了《化学哲学新体系》一书,提出了原子学说,认为每种单质均由很小的原子组成。

不同的单质由不同质量的原子组成。

并认为原子是一个坚硬的小球,在一切化学变化中保持基本性质不变。

此后近一百年,关于原子的结构的认识没有大的变化。

在19世纪末,放射性元素逐一被发现,它们裂变的事实冲破原子不能再分的传统观念。

1897年英国科学家汤姆孙(1856—1940)发现原子里有带负电荷的电子。

这一切激励着科学家们去探索原子的内在结构。

1904年,英国科学家汤姆孙首先提出葡萄干面包原子模型。

他认为既然电子那么小,又那么轻,因此原子带正电部分充斥整个原子,而很小很轻的电子浸泡在正电的气氛中,这正像葡萄干嵌在面包中那样。

电子带的负电荷被原子内带正电荷部分抵消,因此原子是电中性的。

汤姆森的原子模型能解释原子是电中性的,还能估计原子半径约为100pm(10-10m),因此它风行10多年,以后意外地被汤姆孙的学生卢瑟福推翻。

1911年,卢瑟福(1897—1937)和盖革(1882—1945)用α粒子轰击金属箔,并用荧光屏记录粒子散射现象的情况。

他发现大部分α粒子按直线透过金属箔,只有极少一部分α粒子被反弹回来或偏转很大角度。

这个实验充分说明原子内有很大空间,而正电荷部分集中在原子中心极小的球体内,这里占原子质量的99%以上。

因此,他断定汤姆孙的葡萄干面包的原子模型不符实际,同时他果断地提出新的原子模型。

1912年,卢瑟福联系太阳系中行星绕太阳旋转情况提出新的原子模型是带正电的原子核在原子正中,占原子质量的绝大部分,正像太阳系中太阳那样;带负电的电子环绕原子核作高速运动。

原子模型演变史从古希腊时代到现代,原子模型已经以几何图形来描述原子的大小和结构。

每一次演变都揭示了一个新的层次上我们关于原子的了解,引发了一系列的科学发现。

今天,让我们踏上一次演变的旅程,回顾原子模型的发展史,从一个简单的理论演变成对宇宙有着重大影响的系统。

一、原子模型的演变史1.古希腊时期的“阿基米德原子论”古希腊时期的“阿基米德原子论”被认为是第一个物理学与化学的融合,它认为物质是由构成它的“原子”组成的。

古希腊哲学家阿基米德给出了他的假说:万物都是由“原子”构成的,这些“原子”不可分割,在性质和数量上它们是一样的,只是位置上存在差异。

虽然这些原子理论有些粗糙,但它却引发了许多新发现与研究。

想象一下,阿基米德原子论曾认为水是由火原子和气原子组成的。

换句话说,他认为水可以通过加热和加压而消失,但实际上,这只是表面上的“蒸发”,水并没有真的消失,只是以气体的形式释放出来了。

这恐怕不会惊讶任何人,但在那个时代,这项发现是令人兴奋的,它让哲学家和科学家们开始思考更多有关原子的可能性。

A.承认构成物质的最小单位是原子;从古希腊时期,人们把物质分解到它最小的由植物和动物组成的构件,但直到19世纪中叶,人们才开始承认物质的最小单位是原子。

历史上最具影响力的原子学家之一是英国化学家约翰·斯托克斯(John Dalton),他提出了原子理论,认为原子是物质组成块,且不可分割。

斯托克斯甚至发现,每种原子都有其单独的性质和重量,不同的元素由其特定数量的原子组成。

他的发现通过开发者了一系列元素的公式,为研究其他元素形成的化合物提供了科学原理,也为后续科学发现创造了坚实的基础。

当今,许多著名的科学家认为,斯托克斯的原子理论是承认物质由原子组成的重要前提,并且其分子理论在许多实际应用中仍然存在着重大的意义。

原子结构模型发展演变的历程

原子结构模型的发展经历了多个阶段,以下是其发展演变的历程:

1. 道尔顿实心球模型(1803年):英国自然科学家约翰·道尔顿提出了世界上第一个原子结构模型,认为原子是一个坚硬的实心小球。

2. 葡萄干蛋糕模型(1904年):约瑟夫·约翰·汤姆森在发现电子的基础上提出了原子的葡萄干蛋糕模型(枣糕模型/西瓜模型),认为原子是一个带正电荷的球,电子镶嵌在里面。

总之,随着科学水平和实验条件的不断进步,人们对原子结构有了更深入的认识,推动了原子结构模型的发展和演变。

原子模型的历史演变电子的发现,证明原子内含有确定数目的电子,而光谱的发射似乎与电子的行为有密切关系。

这个问题的澄清有极为重要的意义。

在这以前,人们对原子的内部状态一无所知,只能把原子看成是一个不可分的整体,顶多假设它是一个谐振子在作机械运动或是一个赫兹振子在作电磁振荡。

从这些假设出发,虽然也可进行数学计算,但对物质结构的了解,却无济于事。

而在发现电子、确证原子可分之后,才有可能真正建立原子结构的模型。

探索原子结构的理论,从而对光谱的发射和其他原子现象作出正确的解释。

所谓原子结构模型(以下我们简称为原子模型),实际上也就是针对下列问题给出答案:原子内部有带负电的电子,但原子是中性的,所以必定还有带正电的部分,这些正电荷具有什么性质?是怎样分布的?正、负电荷之间如何相互作用?原子内究竟有多少电子?电子的数目如何决定?怎样才能保持原子的稳定状态?怎样解释元素的周期性?怎样解释线光谱?怎样解释放射性?等等。

面对这些问题,物理学家们根据自己的实践和见解从不同的角度提出各种不同的模型。

经过实践的检验,有的成功,有的失败。

下面选取一些有代表性的例子来说明原子模型的历史演变。

8.1.1 长岗的土星模型长岗半太郎(1865—1950)是日本东京大学教授,1903年根据麦克斯韦的土星卫环理论推测原子的结构,他的论文题目是:《用粒子系统的运动学阐明线光谱、带光谱和放射性》,发表于1904年《哲学杂志》,在论文中,长岗写道:“我要讨论的系统,是由很多质量相同的质点,联接成圆,间隔角度相等,互相间以与距离成平方反比的力相互排斥。

在圆中心有一大质量的质点对其它质点以同样定律的力吸引。

如果这些互相排斥的质点以几乎相同的速度绕吸引中心旋转,只要吸引力足够大,即使有小的干扰,这系统一般将保持稳定。

”然后,长岗仿照麦克斯韦的理论进行计算,说明电子运动和光谱的关系。

虽然长岗的理论很不完善,但他实际上已经提出了原子核的观念,为后来卢瑟福的有核原子模型开辟了道路。