中医精神病学的发展史

- 格式:pdf

- 大小:123.65 KB

- 文档页数:2

张景岳中医精神病学思想初探明代张景岳在中国医学史上是位卓有成就的医学大家 ,他对中医临床各科的发展也多有建树。

本文仅对其在中医精神病学方面的认识作一初步探讨。

1 对癫证病因病机的发挥中医所言癫证 ,是指以精神抑郁 ,表情淡漠 ,沉默痴呆 ,语无伦次 ,静而少动为特征的一种病证。

癫证的名称 ,始见于《五十二病方》,《内经》等书亦作了详细的记载。

当时医家重点强调阴阳失调 ,外邪为患的发病机理。

明代张景岳在总结前人理论的基础上 ,进一步系统论述了癫证痰气郁结为患的发病机理 ,在《景岳全书·癫狂篇》中指出: “癫病多由痰气。

凡气有所逆 ,痰有所滞 ,皆能壅闭经络 ,格塞心窍”。

除此之外 ,景岳还强调气、风、火、痰等因素的综合致病作用 ,认为癫证之发 ,皆由情志过激 ,郁化火邪 ,火甚生风 ,风感痰动 ,致使三邪杂至而为害。

针对此种情况,他在治疗上主张,“治此者当察痰察气 ,因其甚者而先之 ,至若火之有无 ,又当审其脉证 ,而为之治也”。

景岳的观点极大地丰富了中医精神病的痰病学说。

2对狂证病因病机的认识狂证是中医精神病临床的一个重要病种 , 金元以前 ,人们主要从人体阴阳失调 ,岁火相乘 ,外邪为患等方面阐述其发病原因。

金元时期 ,医家们开始从“内伤”方面探讨其发病机理 , 如张子和从情志因素入手 ,认为若思虑过多 ,脾阳失职 ,或心亦不能主思 ,而使火炽 ,心血日涸 , 脾液不行 ,则可导致狂病的发生。

景岳发展了张子和的理论 ,强调“凡狂病 ,多因于火 ,此或以谋为失志 ,或以思虑郁结 ,屈无所伸 ,怒无所泄 ,以致肝胆气逆” , 从而形成狂热实证。

另外 ,在狂证的治疗上 ,将其分为虚实二途 ,尤其提出对于因水不制火而兼心肾阴虚者 ,采用滋阴降火的治疗原则 ,方用二阴煎 ,对后人有重要启示 ,直至今日 ,中医治疗狂证仍设“阴虚火旺”一型。

3 对中医一些特殊精神病证病因的认识古代中医对某些无明显诱导因素 ,而出现精神异常的症状 ,或表现其它奇异怪证病变特点的一类病证 ,常给以特殊的命名 ,如尸厥、卒忤、卒魇、与鬼交通等。

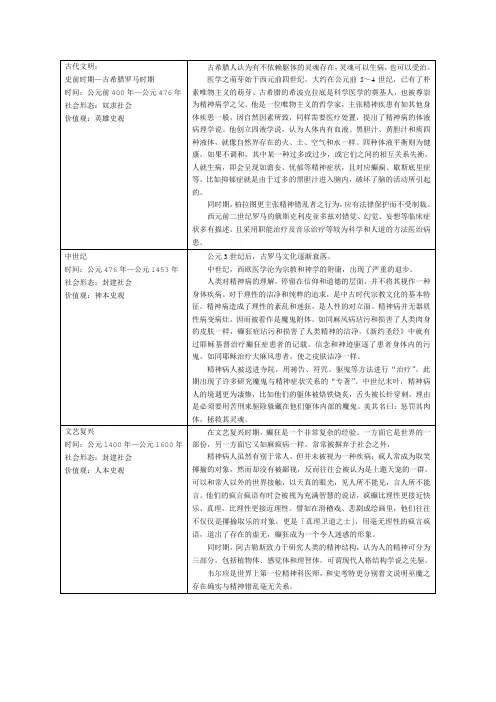

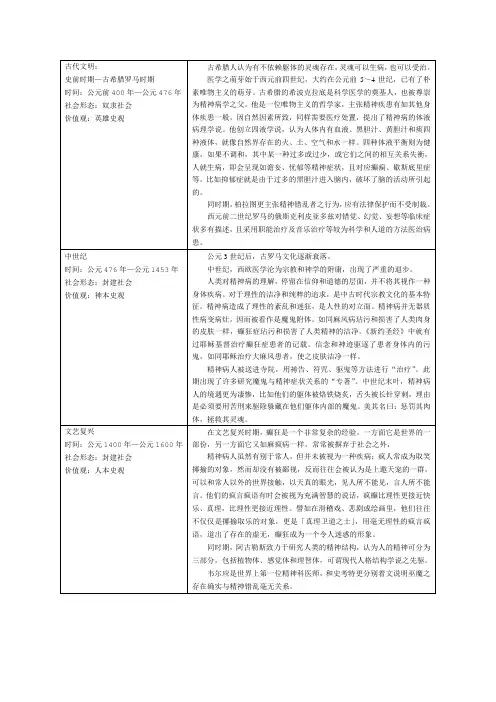

精神病学发展史摘要_____________________________________________________________________ - 1 -第一章什么是精神病学________________________________________________ - 2 - 1.1精神病学的概述_________________________________________________________ - 2 -1.1.1精神病学的概念 _______________________________________________________ - 2 -1.2精神病学的主要分支_____________________________________________________ - 3 -精神病学的专业划分________________________________________________________ - 3 -第二章精神病学的发展史______________________________________________ - 4 - 2.1“精神病学”的起源 _____________________________________________________ - 4 - 2.2精神病学的发展_________________________________________________________ - 4 - 2.3精神病学发展中重要人物_________________________________________________ - 9 -第三章中医精神病学的发展史__________________________________________ - 9 - 3.1远古至先秦时期_________________________________________________________ - 9 -时间:公元前2800∼前220年社会形态:奴隶社会_____________________________ - 9 - 3.2秦汉时期______________________________________________________________ - 10 -公元前220∼公元265年社会形态:封建社会_________________________________ - 10 - 3.3晋、唐五代时期________________________________________________________ - 10 -时间:公元265∼960年社会形态:封建社会 __________________________________ - 10 - 3.4宋元时期_______________________________________________________________ - 11 -时间:公元960∼1368年社会形态:封建社会 __________________________________ - 11 - 3.5明清时期______________________________________________________________ - 12 -时间:公元1368∼1911年社会形态:封建社会 ________________________________ - 12 - 3.5近现代________________________________________________________________ - 12 -时间:公元1840∼1950年___________________________________________________ - 12 -第四章展望_________________________________________________________ - 13 - 4.1精神疾病负担__________________________________________________________ - 13 - 4.2展望__________________________________________________________________ - 14 -摘要自古以来,精神疾病与躯体疾病一直共同影响着人类的心身健康,然而精神相对于物质,心理相对于生理则更加无形与多变,精神病人各种迥异于社会规范的外在言行表现,难以捉摸的内心活动,直到今天仍然让人难以把握其发生发展的规律,因此也难以清晰全面地发现其根源本质。

中医药对精神医学发展的影响精神医学是医学的一个重要分支,中医药一直是治疗精神疾病的重要方式,虽然抗精神病药物逐渐成为治疗精神疾病的主要手段,但是中草药在治疗中仍然具有不可替代的作用。

一、中医药在精神科领域中的发展历史几千年来人们在探索、在实践,寻找中医药治疗精神障碍的方法。

早在公元前3~2 世纪的黄帝内经中就有记载,如“木郁达之”。

汉朝张机在《伤寒杂病论》也有治疗感染性精神病,虑病及忧郁症的记载,治疗方法一直沿用到现代,是世界上第一部记载精神病药物治疗的医学著作。

唐代孙思邈《千金方》、宋代的局方“逍遥散”、明代李时珍《本草纲目》等均有中医药治疗精神障碍的方法。

因为精神障碍方面自黄帝内经有“癫狂篇”之后,后世医家虽多有发挥,但均未脱俗套,“郁证”也是从《内经素问》中指出五郁的治疗原则后,当以金元时期朱丹溪的《丹溪心法·六郁》对病因论述较多,但总的来说,至今没有一本可供后人借鉴的有所突破辨证分型治疗原则的书。

我们的老前辈们也在不断补充这方面的学说,就以《内经素问》的“心主神明”而言,在同一本著作里就又增加了“脑髓学说”。

汪昂在《本草备要》中说“人之记性,皆在脑”,至清朝名医王清任所著《医林改错》中进一步指出:“人的灵机记性,不在心而在脑”、“小儿无记性在脑髓未满,老年无记性者,脑髓渐空”。

20世纪50年代张逢春,周康等是新中国第一代应用中医药探索治疗精神疾病学者;近年来,国内外许多中医学工作者根据精神疾病的病因、发病特点,发挥中医药之特长,以多种途径、多种治法进行观察和研究,并取得了较好的临床疗效。

二、精神障碍的中西医治疗研究进展1996年全国卫生工作会议上国务院提出要使中医药现代化,2003年颁布的“中医药条例”明确提出中医药现代化,是中医药与时俱进的努力方向、方法与措施,关键问题是防止西化,慎防异化,对此众说纷纭,而中西医结合不失为中医药现代化的重要途径之一。

运用西医药的特长,疾病的检查、诊断方法,明确疾病的诊断,再用中医的辨证论治确定疾病的虚实寒热、气滞血瘀、脏腑归属等予以论治,取两者之长,补两者之短,病情危急者或输液或手术,病情允许者则施以中医的辨证论治。

中医药对精神疾病的治疗研究近年来,精神疾病在全球范围内呈现出不断增加的趋势,给患者的身心健康和社会稳定带来了巨大的威胁。

传统中医药作为中国悠久的医学遗产,对于精神疾病的治疗有着丰富的经验和独特的治疗方法。

本文将探讨中医药在精神疾病治疗中的应用和研究进展。

一、精神疾病的现状及中医药的治疗理念精神疾病是一类以意识、思维、情感、知觉、记忆等心理功能障碍为主要表现的疾病,包括抑郁症、焦虑症、精神分裂症等。

世界卫生组织统计数据显示,全球有超过3亿人患有精神疾病,其中许多患者无法得到有效的治疗和关怀。

中医药治疗精神疾病的理念是以整体观念为基础,认为精神疾病是由于人体脏腑功能失调和身心不平衡所致,通过调整气血运行、疏通经络、平衡阴阳等方法来恢复患者的身心健康。

二、中医药的治疗方法在中医药治疗精神疾病中,常用的方法包括草药治疗、针灸疗法、按摩推拿和精神病康复治疗等,下面将对其中几种常用的方法进行介绍。

1.草药治疗草药治疗是中医药治疗精神疾病的主要方法之一。

中药有许多具有镇静、安神、改善睡眠等药效的草药,如黄连、丹参、柴胡等。

这些草药可以舒缓患者的精神压力,平稳情绪,改善睡眠质量。

2.针灸疗法针灸疗法是一种通过刺激人体穴位和经络来调节身体功能的疗法。

在治疗精神疾病时,针灸可以调整气血运行,平衡阴阳,缓解患者的焦虑、抑郁等症状。

例如,患有抑郁症的患者可以进行足三里穴、内关穴的针灸治疗,以提高患者的心情和精神状态。

3.按摩推拿按摩推拿是中医药领域常用的一种治疗方法,通过按摩人体穴位和经络来刺激身体的机能。

在精神疾病的治疗中,推拿可以促进气血的循环,缓解肌肉的紧张,改善睡眠和情绪。

常用的推拿手法有捏揉、拨叩、推拿等。

4.精神病康复治疗精神病康复治疗是中医药治疗精神疾病的重要环节之一,包括心理治疗、艺术治疗和体育锻炼等。

心理治疗可以帮助患者缓解压力,建立自信心,改善人际关系;艺术治疗如音乐疗法、绘画疗法等可以通过刺激感官来调节患者的情绪;体育锻炼有助于患者释放紧张情绪,增强体质。

中医治疗精神病的书籍《中医治疗精神病的书籍》导言:精神病是一类引起患者感知、思维、情感和行为异常的病症,对患者和家庭造成严重的困扰。

在精神病的治疗领域,中医药治疗精神病已经取得了一定的成就。

本文将介绍一些中医治疗精神病方面的书籍,以帮助广大读者更好地了解和应用中医药。

一、《中医精神病学》《中医精神病学》是一本系统介绍中医药治疗精神病理论和临床应用的专著。

该书由精神病学专家和中医医生共同编写,内容全面而深入。

书中首先介绍了中医精神病学的基本理论,包括中医对精神病的认识、病因学、病理学等内容。

随后详细介绍了中医药的治疗方法,包括针灸、中药、气功等。

此外,该书还结合临床实践,通过具体案例分析,帮助读者更好地理解和应用中医药治疗精神病的方法和技巧。

二、《中医药治疗精神病理论与临床实践》《中医药治疗精神病理论与临床实践》是一本介绍中医药治疗精神病综合性专著。

该书由多位著名的中医药学家和临床医生合著,内容全面而系统。

书中首先介绍了中医药治疗精神病的理论基础,包括中医对精神病的病机病理认识、辨证论治原则等。

随后详细介绍了中医药治疗精神病的具体方法和技巧,包括中药方剂的选择和应用、针灸疗法、推拿按摩等。

此外,该书还介绍了中医药治疗精神病的注意事项和常见并发症的处理方法,有助于读者更好地掌握中医药治疗精神病的要点和技巧。

三、《神经症与中医治疗》《神经症与中医治疗》是一本结合神经症相关的理论和中医药治疗方法的专著。

神经症是精神病的一种常见类型,中医药治疗神经症已经积累了丰富的经验。

该书分为两部分,第一部分介绍了神经症的临床症状、病因、病理等内容。

第二部分详细介绍了中医药治疗神经症的方法和技巧,包括中药的应用、针灸疗法、推拿按摩等。

此外,该书还从心理学和中医药学的角度分析了神经症的心理机制和治疗原则,为读者提供了一种综合治疗神经症的思路。

四、《精神病症候学与中医治疗》《精神病症候学与中医治疗》是一本介绍中医药治疗精神病症候学理论和临床应用的专著。

中医的发展历程中医的历程可以追溯到上古时期,随着人类文明的发展,中医逐渐从经验性知识体系逐步建立起理论体系,形成了自己的发展历程。

1. 上古时期:中国古代人们对自然和生命的认识程度较低,中医的起步阶段就是一些简单的草药治疗和穴位按摩等方式,这些方法主要是通过对自然规律、采集经验和观察治疗效果的方式积累经验。

2. 春秋战国时期:中国社会逐渐发展,中医开始形成初步理论体系,伴随着道家、阴阳五行等哲学思想的影响,医疗方法也逐步提高,各类治疗方法也开始逐渐多样化。

3. 汉朝时期:汉朝时期运用较为广泛的中医疗法主要是针刺和草药疗法,此外也出现了一些专门从事治疗的医学专家,这些专家手法娴熟,药性搭配合理,为中医的进一步发展提供了坚实的基础。

4. 魏晋南北朝时期:这一时期疾病多样、病原体不清,逐渐形成了以辨证施治为基础的中医思想观念,强调“辨病论证”、“治未病”、调节阴阳、和谐五脏的概念,这些理论观念不仅影响了后来的中医理论,也促进了中药学、针灸学、精神病学、妇科学等各个领域的发展。

5. 唐宋时期:唐宋时期的医药史是中医药学的鼎盛时期。

这一时期有很多福建漳州人在全国各地设医馆、铺药铺,中医逐步成为了一门科学,理论体系更加完善。

唐朝名医孙思邈对中医做了许多新探索,他的学说主张阴阳调和,提出了治疗老年痴呆、癫痫等病症的方法,为中医治疗脑神经病和精神病等领域开了先河。

6. 元明清时期:元明清时期,中医发展进一步成熟。

黄帝内经、伤寒论等经典被各种门派加以发展和完善,出现了一批名医大师,并成立了一些学术机构,如四明中药研究院,将各种方子系统化,一些名医在中医学的理论研究和实践应用上作出了很多创新性贡献。

7. 现代时期:近代中医药学发展始於新文化运动,华佗、李时中、朱震亨等名医对中医的研究和应用造就了一个个中医实践成果。

现代中医逐渐向世界范围内传播,如今中医药在许多国家和地区都被广泛接受,中医理论和实践结合丰富多彩。

徐韬园教授谈精神医学发展的历史概况王勇;潘桂花;田涛【期刊名称】《上海精神医学》【年(卷),期】2008(20)1【摘要】随着近些年来精神医学的飞速发展,我们对精神障碍的诊断和治疗水平已经有了明显的提高,精神卫生事业的前景也变得越来越光明。

然而,广大的年轻医师虽然掌握了许多先进的诊疗技术和研究手段,但对于我们精神医学的发展历史和经验教训却知之甚少。

古人云:以铜为鉴,可以正衣冠;以史为鉴,可以明得失。

所以我们进行了一系列的专家访谈,就精神科的发展史以及其他一些热门话题或疑难问题对我院著名专家进行采访,从他们身上吸取养分,帮助年轻一代更好地成长。

以下是徐韬园教授谈精神医学发展的历史概况。

【总页数】2页(P60-61)【作者】王勇;潘桂花;田涛【作者单位】上海交通大学医学院附属精神卫生中心,200030;上海交通大学医学院附属精神卫生中心,200030;上海交通大学医学院附属精神卫生中心,200030【正文语种】中文【中图分类】R749【相关文献】1.徐韬园教授谈:要学点精神医学的历史 [J], 王晓良;王祖承;郭莲舫2.临床疗效是中医学延续和发展的生命力--金实教授谈提高临床疗效在中医学继承和发展中的重要作用 [J], 朱方石3.专家来渝说“有效”:“幼儿园课程实施有效策略报告会”回眸:音乐游戏与儿童需要——许卓娅教授谈“游戏精神与幼儿园音乐教育游戏研究” [J], 毛治平;林檬4.名医专治顽固性精神病、神经官能症——冯莉徐祥教授李主任谈精神病、神经官能症的成因和治疗 [J], 无5.缅怀冯葆富教授,发展艺术嗓音医学事业──《冯葆富艺术嗓音医学论文集》首发式暨逝世一周年座谈会在北京举行 [J], 韩丽艳因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

中医药治疗精神疾病的研究进展随着精神疾病的发病率越来越高,各种治疗方法的研究也越来越多。

中医药治疗精神疾病也在不断发展和壮大。

本文将阐述中医药治疗精神疾病的现状和研究进展。

一、中医药治疗精神疾病的理论基础中医药治疗精神疾病,有其独特的理论基础。

中医学认为:“精神病”初发因素是脏腑功能失调(如肝、脾、肾功能紊乱等),导致脑磁场紊乱、情绪失调、神志痴呆、行为异常等症状。

因此,中医药通过平衡人体阴阳平衡,调理脏腑功能,调整人体内在环境,使其恢复正常。

同时,中医药强调“以御病者,先御肝”,即将调节和治疗重点放在肝脏上,因为肝主情志,不仅能影响精神状态,还能影响其他脏器的功能。

以上理论为中医药治疗精神疾病提供了基础。

二、中医药治疗精神疾病的临床证明中医药治疗精神疾病的疗效很好,这得益于中医药丰富的药物资源和独特的医疗手段,在临床应用中取得了显著的疗效。

下面将就各个方面简单介绍。

1.中药方剂治疗神经质、失眠症、焦虑症等通过临床实践,中药方剂已经成为治疗精神疾病的可行方案。

中华中医药学会药物学分会制定了《中药治疗精神障碍常用方剂标准》,旨在规范中药方剂的应用。

其中最常见的有“安宫牛黄丸”、“逍遥丸”等方剂,能够有效地缓解神经质、失眠症、焦虑症等症状。

2.针灸治疗神经症、抑郁症针灸作为中医药传统治疗方法之一,已经被证明对治疗神经症、抑郁症等精神疾病有良好的疗效。

国内外的研究表明,针灸可以促进人体内生物化学反应的平衡,维持寻常模式,促进神经细胞和大脑皮质的生长和分化,改善精神疾病患者的情绪和认知能力,还能对治疗癫痫等疾病有一定的治疗作用。

3.推拿治疗神经衰弱、失眠症推拿作为一种手法治疗,其目的是改变人体的气血流动和阴阳平衡,通过调整体内器官的功能,达到治疗精神疾病的效果。

推拿的临床应用范围广泛,可以治疗神经衰弱、失眠症等症状,还有助于改善患者的心态和情绪。

三、中医药治疗精神疾病的新进展中医药治疗精神疾病已经有较长的历史,但是新的进展和研究也在不断开展。

孙思邈对精神病学的贡献

孙思邈(581年-682年),中国隋唐时期医学家,被誉为“神医”,他对中医的发展和学术的进一步完善做出了杰出的贡献。

在

书写、治疗和掌握中医药的知识方面,孙思邈有着很高的造诣,而

在精神病学领域的贡献也十分显著。

本文将围绕孙思邈对精神病学

的贡献进行叙述。

一、分类治疗

孙思邈在他的著作《千金要方》中,提出了以药物进行分型分

治的方法,即根据不同的症状表现,制定不同的治疗方案。

他通过

详细的观察和理解精神异常症状的特点,将精神疾病分为了妄想症、癔症、神经衰弱、惊痫等类别。

针对不同的疾病类型,他给出了相

应的草药治疗方案。

这对于中国的中医精神病学发展具有重要的意义,为后来的医学家奠定了坚实的基础。

二、针灸疗法

孙思邈在《千金要方》中也提出了针灸疗法对于精神疾病的治

疗方案。

他认为针灸可以调节人体内分泌系统、神经系统和免疫系统,从而改善精神病患者的症状。

例如,对于癔症,孙思邈认为针

刺头顶能够消除病人的惊恐、抽搐等症状;对于妄想症,他认为针

刺压顶和量泻穴能够调和心气,达到治疗效果。

三、草药疗法

孙思邈在治疗精神疾病方面,更多地采取了草药疗法,他认为

草药具有中和、理气、祛风、解毒等功效,可用于纠正精神病人的

1。

孙思邈对精神病学的贡献孙思邈,唐朝著名的医学家,被誉为中医学的鼻祖之一。

在他的医学著作《千金要方》中,有关于精神疾病的治疗方法和药物的记载,他对于精神病学的研究也有着深刻的认识和贡献。

“驱风痹无措,正气生则和”——孙思邈的精神治疗思想孙思邈认为,人体的正气无比重要,是维护人体健康的关键因素。

正气包括各个器官的生理功能状态、精神状态、情绪稳定等,如果正气失衡,就会引发各种疾病。

他认为,精神疾病也是一种正气失衡所致。

对于精神疾病,孙思邈主张通过调整患者的心理状态,使之回复正常状态。

他认为,精神疾病主要是由外界因素、内在情绪和体虚等多种因素造成的。

对于外界因素,他提倡保持平和心态,崇尚“淡泊”、“宽厚”、“正直”、“诚实”等精神,尽量减少外界对人的影响。

而对于内在情绪,他主张尽量保持愉悦、平和的心态,避免患者因情绪过度激动而加重病情。

此外,对于体虚导致的精神疾病,他也提倡中药调理,促进身体恢复健康,从而改善精神病症状。

孙思邈在精神治疗上的理念,强调了人的身心健康的综合性,把精神疾病看作身体健康的一部分,将中药和心理疏导融为一体,在医治精神疾病方面,起到了推进的作用。

“心死者,轻缓之,肝热者,良久之”——孙思邈的精神病药物治疗孙思邈在医疗中注重药物的治疗,他在《千金要方》中,将一些药物用于精神疾病的治疗,并取得了一定的药效。

在孙思邈的治疗方案中,他推崇用温性药物进行治疗,认为前者能够调节患者的情绪,达到安定神志、消除烦躁的功效。

常用于治疗精神疾病的药物有:郁金、桔梗、遂草、牛膝、乌药、砂仁、砂姜等。

并且他对一些书写精神病症状提供了比较清晰的描述。

如“心死者,轻缓之,肝热者,良久之”。

孙思邈的药物治疗方案,和现代的精神病治疗方法一样,强调了药物与心理治疗的综合运用,为后世医学工作者提供了重要的启示。

“以至十五乃能言”——孙思邈的智力障碍治疗精神疾病不仅仅局限于情绪方面的问题,也可能涉及到智力的障碍问题。

而孙思邈也对智力障碍的治疗倾注了关注。

我国现代精神病学简史(上)

徐韬园

【期刊名称】《临床精神医学杂志》

【年(卷),期】1995(005)001

【摘要】我国现代精神病学简史(上)徐韬园我国现代精神病学主要是指西医精

神病学而言,中医虽然在《内经》里已早有精神疾病的记载,但迄今为止,尚未建立精神病学专科,故这里从略。

现代西方精神病学何时传入中国,无确切资料可考。

一般都以1897年在广州建立第一个精神病院...

【总页数】3页(P3-5)

【作者】徐韬园

【作者单位】上海医科大学,上海市精神卫生中心,200030

【正文语种】中文

【中图分类】R749-09

【相关文献】

1.我国现代精神病学的人才培养 [J], 刘潇;程伟

2.21世纪我国精神病学教改的设想(上) [J], 杨德森

3.我国现代精神病学简史(下) [J], 徐韬园

4.对《我国现代精神病学简史》的一点补遗 [J], 贾谊诚

5.《普通精神病理学》与现代精神病学的进展——论卡尔·雅斯贝尔斯对现代精神

病学的意义 [J], 金寿铁

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

中医精神病学精神疾病是一种常见且复杂的心理健康问题,严重影响了患者的日常生活和社会功能。

在现代医学中,精神疾病的治疗主要依赖于心理药理学和心理治疗等方法。

然而,逐渐浮现的中医精神病学为这一领域注入了新的思想和方法。

中医精神病学将中医传统理论与精神病学相结合,通过调整患者的气血、阴阳、五脏六腑等,达到治疗精神疾病的目的。

本文将就中医精神病学的理论基础、经典病型及治疗方法进行综述。

一、理论基础中医精神病学的理论基础主要源于中医的整体观念和辨证论治原则。

中医认为,人体是一个有机的整体,五脏相互联系,气血运行畅通,才能维持身心的健康。

而当身心失衡时,就会导致疾病的发生。

中医精神病学认为,精神疾病是由于情志不舒导致气血紊乱、脏腑功能失调所致。

二、经典病型中医精神病学根据临床表现将精神疾病分为不同的病型,每个病型都有其独特的辨证要点和治疗方法。

以下是几种常见的经典病型:1. 心神失常型心神失常型的患者表现为情绪波动大,思维紊乱,口齿不清等。

中医认为,心为神明之主,所以心神失常型疾病的治疗主要以安神定志为主要方法,常用药物有柴胡、黄连等。

2. 脑力衰退型脑力衰退型的患者主要表现为记忆力减退、思维迟钝、精神活力下降等。

中医精神病学认为,脑力衰退型与肾精不足有关。

因此,治疗重点是补肾益精,常采用补肾药物如何首乌、淮山药等。

3. 痰火浸润型痰火浸润型患者主要表现为焦躁易怒,口舌生疮,睡眠不安等。

中医精神病学认为,痰火浸润型与湿热蕴结有关。

因此,治疗痰火浸润型疾病以清热化痰为主,采用药物如黄柏、竹茹等。

三、治疗方法中医精神病学主要依赖于中药治疗和针灸疗法等自然疗法。

中药治疗注重调整患者的气血平衡和阴阳平衡,以达到治愈精神疾病的目的。

常用的中药有逍遥散、安宫牛黄丸等。

针灸疗法则通过调节患者的经络,疏通气血,缓解患者的精神症状。

此外,中医精神病学还包括推拿按摩、气功调理等方法。

总结:中医精神病学作为一门独特的学科,为精神疾病的治疗提供了新思路和新方法。

中医精神病学的发展史

石家庄长征医院精神科充分发挥祖国中医治优势,长期致力于对中医精神病学的研究和采用中医疗法为患者解除精神痛苦,取得了满意的疗效,打破了西医和传统疗法治疗精神疾病难根治、易复发的弊病。

科研专家组心血的结晶:中医绿色五步平衡疗法、解郁宁神系列中治疗法,是对祖国中医精神病学最完美的继承和诠释,那么中医精神病学的神奇奥妙之处到底在哪里,它经历了什么样的发展过程呢,相信对中医感兴趣的你一定迫切想知道,下面我们就带大家进行一次神奇的中医文化之旅。

中医学有着悠久的历史,几千年来,在不断同疾病的斗争中,积累了丰富的经验,为中华民族繁荣昌盛,做出了巨大的贡献,是我国古代文化的重要组成部分,成为祖国医学宝库。

甲骨文中,有心疾、首疾等疾病的记载,可能当时对精神病就有所认识。

春秋战国时代,卓越的代表人物扁鹊提出生病不是鬼神降灾所致,而主张阴、阳、风、雨、晦、明六气致病的理论,对精神病的病因探讨有一定影响。

从他的医疗实践中总结六不治。

其中明确地提出,信巫不信医的人没办法治好精神病,他旗帜鲜明地反对迷信鬼神,提倡科学的态度,对当时医学的发展起到了促进作用。

黄帝内经包括《素问》与《灵枢》,为我国最早的一部经典著作。

这部书用朴素的唯物主义观点,论述了人体生理疾病防治,奠定了中医的理论基础。

其阴阳五行脏象经络营卫气血等学说,组成了祖国医学的理论体系,也是精神病学的理论基础。

《灵枢 癫狂篇》中对癫狂的论述提出脏腑功能与精神活动的理论学说,并指出证治针治等理论根据和治疗原则。

是我国最早的精神病学的专篇论著。

《难经》沿用《内经》的分类,并提出:“重阳则狂,重阴则癫”的看法,为区别癫与狂提供了根据。

汉代杰出医学家张仲景通过自己的实践,总结了人类向疾病做斗争的经验,写出了《伤寒杂病论》,其中对热病发狂记述颇多,对热病或传染病所致的精神紊乱描述非常细致,对治疗和预后也有较深的创见。

后者在癫狂的基础上提出脏躁:喜悲伤欲哭,如神灵所作。

奔豚气:从小腹起,上冲咽喉,发作欲死,复还止,皆从惊恐得之。

及百合病:意欲食,复不能食,常默然,欲卧不能卧,欲行不能行,饮食或有美食,或有不欲闻食臭食时,如寒无寒,如热无热,口苦小便赤,诸治不能治,得治则剧吐利,如有神灵者,身形如和……。

这些临床描述颇具现代医学的癔症的表现。

在内经“癫狂”的基础上补充了精神病的内容。

隋 巢元方《诸病源候论》根据病因和症状分别列出三十多种精神异常的综合征。

把“癫狂”归纳在风类诸候中。

风狂病候、风邪候等,大都是描写精神失常的症状。

如风狂候描写发狂或欲走,或自高贤称神圣是也,系由于阴阳气相感所致。

又说:言语错谬或啼哭惊走,或癫狂昏乱,或喜怒悲哭,或大惧怖……歌淫呼啸,或不肯言语,其中风癫候。

五痫候描写的是癫痫的表现,对各候之发病机理探讨颇深。

唐《千金方》对癫狂的症状描述十分细微,生动如画,如:“凡诸百邪之病,源起多佘,其有种种形象,示表癫邪之端,而见其病,或有而不声,或复多言而漫说,或歌、或哭、或热、或冷、或笑、或坐沟渠,啖食粪秽,或裸形露体,或昼夜游走,或嗔骂无度 ……如斯种类癫狂之人令针灸与治方并主之 ”。

对精神病的治物治疗与针灸治疗都总结了丰富的经验。

宋朱肱 在其《活人书》中,将伤寒发狂分为“阳毒发狂”和“血发狂”两类,辩证甚详并提出新的疗法,虽然中医精神病学发展至此,不仅分类增加,而且症候描述丰富多彩,但对“癫”与“痫”的认识混淆不清,如《千金方》提出五种癫痫,从其症状描述来看,多为癫痫抽搐发作。

如“阳癫”:发时如死人,遗溺,有顷乃止。

即指意识突然丧失,小便失禁,顷刻间发作停止的症象。

《诸病源候论》对癫与痫作了硬性区别:“痫为小儿病也,十岁以上为癫,十岁以下为痫”。

实际上都是指癫痫发作,因划分错误,遭到后世医家的反对。

金元时期,各家对精神病均有论述,李东垣将精神病人的言语障碍分为狂言、谵言、郑声三类,辩证较详。

刘完素《河间六书》多喜为癫,多怒为狂,喜为心志,心热甚则多喜为癫。

怒为肝志,故肝实则多怒而为狂。

对癫狂之辩证又有新的创见。

张从正首创癫狂“痰迷心窍”之论,形成对癫狂病因病机论治之传统之看法,对后世影响颇大。

朱丹溪《丹溪心法》亦把癫与狂分成两组精神病目:“癫属阴,狂属阳,癫多喜,而狂多怒,癫者神不守舍,狂言如有所是,经年不愈,心经有损,是为真病”。

这就为以后区分癫狂痫分为三类打下基础,在治疗方面,丹溪创立了“活套疗法”,以情胜情,似现代精神疗法,是朱丹溪的伟大创举,他同张从正二氏首创痰迷心窍学说。

明代,治物学家李时珍,编写了《本草纲目》,总结了十六世纪以前的医治学知识,大胆的纠正了历代本草学中的谬误之处,整理收集二百余种治疗精神病的有效治物,如对中治蔓陀罗服后能“令人笑,令人聋”,作了实验观察,对精神病的认识更加明确,分类更精确了一些。

如戴思恭在《证治要谈》中又提出失志,卑喋,心风。

李梃《医学入门》对“癫”及“狂”都明确分类描述,而又提出“邪崇”,“伤寒发狂”,“如狂”等辩类。

所谓“邪崇”是“视听言行俱妄者,谓之邪崇,甚则能言平生未见闻事,及五色神鬼”。

此外,还包括“妇人夜梦来交者”、“产后恶露上冲而言语错乱神不守舍者”、“伤寒发狂”,“如狂”等。

都是发挥《伤寒论》的论述。

并指出有轻重不等的情况。

明王肯堂《证治准绳》不仅对中医各科作了洋洋大观的综述,并列出神志门,对精神病进行了一次系统的总结,形成了比较完整的精神病学专章,其中最主要的贡献是把“癫”与“狂”两症明确划分,改变了以往精神病学分类的混乱的情况,他将精神病分成癫狂痫、烦躁、惊悸恐三大类。

在癫狂痫下又将癫、狂、痫三者明确区分。

烦躁下列:烦燥、谵妄、循衣模床、喜笑不休、怒、善叹息、悲。

在惊悸恐下列:惊、悸(怔忡)、恐、健忘、不得卧诸类。

分类明确,论证精辟简洁扼要。

故为后世医家论癫狂者之宗师、楼英《医学纲目》把痫定名为癫痫。

并与中风、中寒、中暑、尸厥等类似症状加以区别。

癫、狂两症的概念更明确了。

张景岳《景岳全书》提出:“痴呆”加以论述,并作了详细的症状描写及预后观察,其描述与十九世纪末德国人克雷丕林所描述的早发性痴呆颇为相似。

但在时间上却早了两个多世纪,他在治疗上,强调相火为无气之本。

人之生气以补阳为本,难得而易失的惟阳,即失难复的亦惟阳,故后世称之为温补派,为后世医家不论内伤外感,提出“补正即祛邪”之鼻祖。

《名医类案》一书是搜集精神病医案最多的一本书。

清陈士铎著《石室秘录》把精神病划分为狂病、癫病、花癫、呆病四类,治疗方治有新的创见和补充,并有生动的病案记录。

对研究中医精神病学实为一部重要著作。

其后程钟龄在《医学心悟》中,将李挺提出的“产后癫狂”列入分类,使得精神病的体系更趋完善。

还有一些类似神经官能症的病症,则分散于头痛,眩晕,怔忡,惊恐,烦躁,不寐,健忘,遗精等诸症中。

从脉症病因,病机到治疗之法论述颇详。

王清任用四十年时间,观察了一百多具尸体,著了《医林改错》一书。

在继前人的基础上提出:人的“灵机记性,不在心而在脑”、“小儿无记性都脑髓未满,高年无记性者,脑髓渐空”。

并创癫狂梦醒汤等方剂,提倡用活血化瘀的方法治疗精神病。

随着时代的进展,精神病的治疗方法也日益发展,历代医家不仅补充了许多有效方治,针灸的穴位,精神治疗方法非常受重视,以情胜情治疗之验案报导不少。

气功导引也用于精神病的治疗。

饮食忌宜、心理卫生,预防思想等内容丰富多彩,由于受到历史条件的限制,中医精神病学在漫长的发展过程中,也渗入了一些封建迷信,唯心主义的东西,应该取其精华,去其糟粕。

患者和家属也应该相信科学,积极治疗,争取尽快康复!

本文转自石家庄长征医院精神科 。