古汉语中的副词

- 格式:doc

- 大小:48.00 KB

- 文档页数:9

古汉语语法知识 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-古代汉语语法(一)古代汉语的词类词类是词在语法上的分类。

根据词与词的结合能力,以及词在句中所能充当的句子成分等标准,古代汉语有以下词类:一、名词名词是人和事物的名称。

如:孔子、赵威后、国、家、阿房宫、东、年、星、箕畚。

名词不受“不”、“很”、“将”这些副词的修饰,能受“大”、“好”等形容词的修饰,能受数词或数量词的修饰,如“一人”、“良马”。

名词的主要功能是在句子结构中作主语、宾语和判断谓语,也可以作定语,如: 客.从外来,与坐谈。

(《战国策·齐策》)(“客”作主语) 却宾客以业诸侯..。

(《谏逐客书》)(“诸侯”作宾语) 制,岩邑..也。

(《左传·隐公元年》)(“岩”作定语,修饰“邑”;“邑”与“岩”构成名词性词组,一起充当判断谓语。

)古汉语的名词在功能上的特殊之处是可以作状语。

古汉语名词作状语可分为以下几类:1.表比拟。

某些名词作状语,表示动作行为的状态,意思是“像……一样地”。

如:天下云.集响.应,赢粮而影.从。

(《过秦论》)“云”、“响”、“影”分别译作“像云一样”、“像回声一样”、“像影子一样”。

2.表态度。

某些名词作状语,表示对人的态度,含有“像对待……”、“把(宾语)当作……”等意思。

如:君为我呼入,吾得兄.事之。

(《史记·项羽本纪》)“兄”译作“像对待兄长那样”。

3.表动作方式。

某些名词作状语时,表示的是动作行为的方式。

如:群臣吏民能面.刺寡人之过者,受上赏。

(《战国策·齐策》)“面”译作“当面”。

4.表工具。

某些名词作状语,表示动作行为所使用的工具,含有“用……”的意思。

如:乃丹.书帛曰:“陈胜王。

”(《史记·陈涉世家》)“丹”译作“用丹砂”,“丹书”即“用丹砂写”。

5.表凭借。

某些名词作状语,表示动作行为的凭借、依据,有“按照……”、“根据……”等意思。

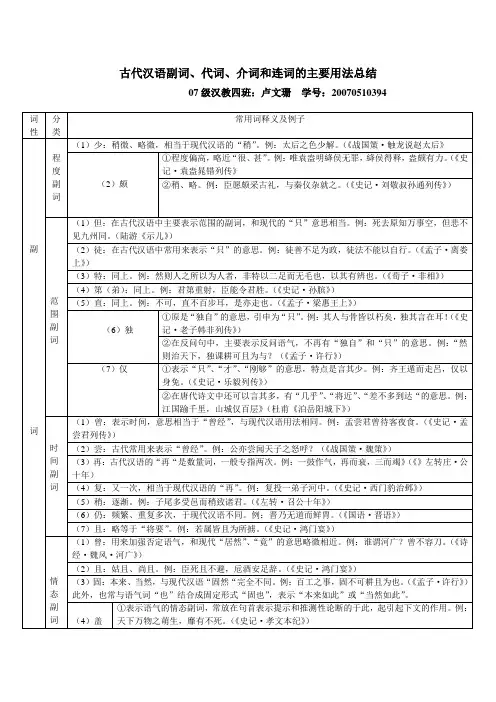

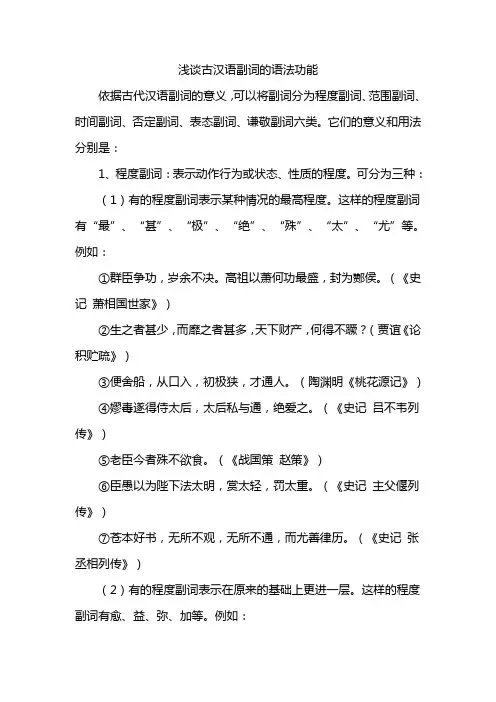

浅谈古汉语副词的语法功能依据古代汉语副词的意义,可以将副词分为程度副词、范围副词、时间副词、否定副词、表态副词、谦敬副词六类。

它们的意义和用法分别是:1、程度副词:表示动作行为或状态、性质的程度。

可分为三种:(1)有的程度副词表示某种情况的最高程度。

这样的程度副词有“最”、“甚”、“极”、“绝”、“殊”、“太”、“尤”等。

例如:①群臣争功,岁余不决。

高祖以萧何功最盛,封为酂侯。

(《史记萧相国世家》)②生之者甚少,而靡之者甚多,天下财产,何得不蹶?(贾谊《论积贮疏》)③便舍船,从口入,初极狭,才通人。

(陶渊明《桃花源记》)④嫪毒遂得侍太后,太后私与通,绝爱之。

(《史记吕不韦列传》)⑤老臣今者殊不欲食。

(《战国策赵策》)⑥臣愚以为陛下法太明,赏太轻,罚太重。

(《史记主父偃列传》)⑦苍本好书,无所不观,无所不通,而尤善律历。

(《史记张丞相列传》)(2)有的程度副词表示在原来的基础上更进一层。

这样的程度副词有愈、益、弥、加等。

例如:①承相发病死,错以此愈贵。

(《晁错传》)②汉矢且尽,广乃令持满勿发,而广身自以大黄射其裨将,杀数人,胡虏益解。

(《史记李将军列传》)③退而修《诗》《书》《礼》《乐》,**弥众。

(《史记孔子世家》)④邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?(《孟子梁惠王上》)(3)有的程度副词表示程度较轻。

这样的程度副词有“差”、“少”、“略”、“颇”等。

例如:①今军士屯田,粮储差积。

(《后汉书光武纪》)②太后之色少解。

(《战国策赵策》)③于是项梁乃教籍兵法,籍大喜。

略知其意,又不肯竟学。

(《史记项羽本纪》)④臣愿颇采古礼,与秦仪杂就之。

(《史记刘敬叔孙通列传》)2、范围副词:表示动作行为范围的副词。

可分为两种:(1)有的表范围的全部,如“皆”、“尽”、“悉”、“悉”、“举”、“徧(遍)、“咸”、“毕”等。

例如:①盎调为陇西都尉,仁爱士卒皆争为死。

(《史记袁盎晁错列传》)②沛公欲王关中,使子婴为相,珍宝尽有之。

特点:副词是⼀种半实半虚的词。

作⽤:古今⼀致:基本作⽤是修饰动词、形容词,作状语。

古今不同:古代汉语的副词能在判断句中修饰名词性词语。

主要类别和⽤法:时间副词:向(乡)、既、已、业、尝、曾表⽰⾏为动作发⽣在过去的时间⽤在动词谓语或主谓结构前⾯作状语译为"从前""先前""已经""曾经"⽅、正、适、会表⽰动作⾏为正在进⾏的时间⽤在动词谓语或主语前⾯作状语译为"正在""正遇上""恰巧"⾏、将、且、垂表⽰动作⾏为将要进⾏的时间⽤在动词谓语前⾯作状语译为"将要""就要""快要"俄、暂、姑、常、雅、素表⽰动作⾏为时间的暂久⽤在动词谓语或主语前⾯作状语译为"⼀会⼉""不久""时常""平素""⼀向"范围副词:皆、尽、毕、悉、举、成、具、凡、都、共、率表⽰对情况和数量的总括⽤在动词或数词前作状语译为"都""全部""凡是""⼤凡""总共""⼤致""⼤都"但、特、只、直、⽌、第、独、徒、仅、唯表⽰范围⼩或有限制或有例外⽤在动词、数词谓语前作状语译为"只""仅仅"("仅"还克译为"⼏乎""将近")程度副词:最、⾄、极、绝、⼤、太、殊、特、尤、良、甚表⽰程度⾼⽤在动词形容词前⾯作状语译为"最""⼗分""特别""⾮常""很""的确"少、略、微、稍、颇表⽰程度不深、轻微⽤在动词形容词前⾯作状语译为"稍微""略微"加、更、愈、益、弥、兹(滋)表⽰程度在原有基础上加深加重⽤在形容词或⼼理动词前作状语译为"更""越""更加"情态副词:俱、并(间)微、窃、故、固表⽰动作⾏为进⾏的⽅式⽤在动词前作状语译为"⼀起""暗中""故意""坚决"暂、卒(猝)、⽴、即、旋、稍、渐表⽰动作⾏为的速度⽤在动词前作状语译为"突然""匆忙急迫""匆促突然""⽴即""逐渐"数、累、屡、仍、辄、每、复表⽰动作⾏为的频率⽤在动词前作状语译为"多次""往往""总是""每""再"语⽓副词:乃、即、必、定、诚、信、果表⽰确认的语⽓⽤在谓语前作状语。

古汉语指代性副词:相和见在古汉语中,常常可以看到两个具有指代作用的副词,就是“相”和“见”。

它们在具体的语言环境中,具有指代动作行为受事者的作用。

这一用法,多见于汉以后的文献中。

现分述如下:相“相”可以称代三种人(物)称。

例如:1.今王与耳旦暮且死,而公拥兵百万,不肯相救。

(《史记•张耳陈余列传》)这句的意思是:现在大王和我早晚之间就要死去,可是你拥有几万士兵,不肯救我。

2.本是同根生,相煎何太急!(《世说新语•文学》)曹植《七步诗》的这两句的意思是:本来是从一条根上长出来的,煎熬我怎么这么急迫!3.汝知悔过伏罪,今一切相赦。

(《后汉书•冯鲂传》)这句的意思是:你知道悔过服罪,现在一切都赦免你。

4.问于愈者多矣,念生之言不志乎利,聊相为言之。

(韩愈《答李翊书》)这句的意思是:向我韩愈问的人多,考虑你的话用心不急切为利,姑且为你说这些。

5.登即相许和,便可作婚姻。

(《孔雀东南飞》)这两句诗的意思是:现在就立即答应他家(指代太守家)吧,马上成就两家的婚姻。

6.稍出近之,慭慭然莫相知。

(柳宗元《黔之驴》)这句的意思是:渐渐地出来靠近它,提心吊胆地不知道它(是什么东西)。

例1、2两句中的“相”指代第一人称的人,例3、4两句中的“相”指代第二人称的人,例5、6两句中的“相”指代第三人称的人和物。

由上所述,可以明确以下两点有关“相”的用法:1.各句的“相”都用在动词或介词之前。

加点的词,除例4是介词以外,其他全是动词。

画浪线的“相”与动词或介词组成的语言单位,类似倒置的动宾短语。

"相"的这种用法,从成语中可以看到。

如:拔刀相助、倒屣相迎、豆萁相煎、反戈相向、刮目相看、降心相从、解囊相助、士别三日,当刮目相待等。

2.要和范围副词的“相”区别开来。

表示范围的副词“相”用在不带宾语的及物动词前,既表示动作行为的施事者,又表示动作行为的受事者,此为"互指"。

如:“爷娘闻女来,出郭相扶将”(《木兰诗》)中的“相”是指“爷和娘”,义为互相。

⏹古汉语中的副词⏹副词,是一种只能充当状语的虚词。

在句中一般修饰动词性词语或形容词性词语。

⏹现代汉语归入实词,传统语言学归入虚词。

⏹古代汉语中,副词可以在判断句中修饰名词性谓语,这在现代汉语中很少见。

⏹《史记·项羽本纪》:梁父即楚将项燕。

⏹《荀子·性恶》:此皆古之良马也。

⏹古汉语副词按照它们的意义和用法可以分成:⏹时间副词⏹范围副词⏹程度副词⏹情态副词⏹语气副词⏹否定副词⏹谦敬副词⏹指代性副词⏹一、程度副词⏹程度副词是表示事物的性质、状态或动作、行为的程度的副词。

⏹(一)表程度高⏹有“最、大、太、至、极、绝、尤、愈、略、殊、良、甚、孔”等⏹最、至、极、绝——最高度⏹大——十分⏹太(泰)——指程度上超过一定的限度⏹殊、尤、特——特别、非常⏹以上词古今意义变化不大⏹讨论:⏹1、良⏹“良”在汉代,与“久”连用,“良久”就是很久⏹六朝以后,修饰其他词语,“的确”、“很”⏹孝公既见卫鞅,语事良久,孝公时时睡,弗听。

(《史记·商君列传》)⏹清荣峻茂,良多趣味。

(水经注·江水)⏹2、甚:⏹在六朝以前,既作状语,也作谓语、定语,是形容词。

⏹太后曰:“丈夫亦爱怜其少子乎?’对曰:‘甚于夫人。

”(《战国策·赵策四》)⏹苛政暴吏,甚于虎也。

(《论衡·遭虎》)⏹六朝以后,才由形容词转变为表程度高的副词。

⏹好读书,不求甚解。

(《五柳先生传》)⏹其实汉代偶有使用:⏹生之者甚少,而靡之者甚多。

(贾谊《论积贮疏》)⏹此外,较为特殊的有“孔”、“重”,一般可译为“很”。

⏹①其新孔嘉,其旧如之何?(《诗经·豳风·东山》)⏹②子之哭也,壹似重有忧者。

(《礼记·檀弓下》)⏹(二)表程度不深、轻微⏹常见的有“少”、“稍”、“略”、“颇”、“微”等,一般可译为“稍微”、“略微”等。

⏹先秦一般用“少”⏹汉代以后才用“略、微、颇”⏹唐宋以后用“稍”⏹例如:⏹①太后之色少解。

古汉语副词古汉语副词古代汉语的副词数量很多,类别也很复杂,是学习的难点之一。

古代汉语的副词有否定副词、时间副词、范围副词、程度副词、表数副词、情状副词、语气副词、谦敬副词等八类。

一、否定副词古代汉语的否定副词比较多,用法也复杂,有些问题现在还没有搞清楚。

古代汉语的否定副词可以分为五类:(1)一般否定;(2)祈使否定;(3)已然否定;(4)存在否定;(5)判断否定。

(一)一般否定一般否定主要有“不”和“弗”。

这两个词的区别在于,“不”与谓语动词(形容词)在搭配上不受限制,谓语动词可以是及物动词,也可以是不及物动词或形容词。

“弗”一般只否定及物动词,而且受其否定的及物动词一般不再带宾语。

例如:(1)蔡小而不顺,楚大而不德。

(《左传·昭公十一年》)(2)君子谋道不谋食。

(《论语·卫灵公》)(3)一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

(《孟子·告子上》)(4)亟请于武公,公弗许。

(《左传·隐公元年》)受“弗”否定的及物动词带宾语的情况偶尔也有。

例如:伯廖告人曰:“(公子曼满)无德而贪,其在《周易》《丰》之《离》,弗过之矣。

”(《左传·宣公六年》)(二)祈使否定表示祈使否定的副词相当于现代汉语的“别”“不要”,主要是“毋”和“勿”,“毋”有时也写作“无”。

在伪古文《尚书》里“罔”也可以表示祈使否定。

此外,“莫”“不”有时也可以用于祈使否定。

汉代以后出现“曼(漫、谩)”,也表示祈使否定。

“毋”和“勿”的区别与“不”与“弗”的区别基本相同,受“毋”否定的及物动词可以带宾语,受“勿”否定的及物动词一般不带宾语。

例如:(1)益曰:“吁,戒哉!儆戒无虞,罔失法度,罔游于逸,罔淫于乐。

”(伪古文《尚书·大禹谟》)(2)将军毋失时,时间不容息。

(《史记·张耳陈余列传》)(3)子四绝——毋意,毋必,毋固,毋我。

(《论语·子罕》)(4)尔无不信,朕不食言。

副词(一)程度副词表示程度高的主要有“最、绝、极、太、殊、尤、甚”等;表示程度加深的主要有“弥、益、愈”等;表示程度不深、轻微的主要有“少、略、微、稍、颇”。

太后之色少解。

(战国策·触龙说赵太后)其颇深者察鱼鳖,其尤深者观蛟龙。

(论衡·别通)(二)范围副词表示总括全部的有“皆、悉、尽、咸”等;表示范围小的有“但、徒、特、第、直、仅”。

小人有母,皆尝小人之食矣,未尝君之羹。

(左传·隐公元年)不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。

(乐府诗集·木兰诗)不可,直不百步耳,就是亦走也。

(孟子·梁惠王)(三)时间副词“行、垂、且、将”等表示动作行为将要发生;“方、正、适、会”等表示正在进行;“既、已、业、尝、曾”等表示已经过去;“长、常、雅、素、俄、暂、姑、”表示动作行为的久暂。

(四)情态副词方式:俱、并、间、微、窃、故、固;速度:暂、遽、猝、立、即、旋、稍、渐;频率:数、亟、累、屡、仍、辄、每(五)否定副词常用的有“不、弗、毋、勿、未、非、否”等。

1.不与弗:都就是表示一般的否定。

昭王南征而不复,寡人就是问。

(左传·齐桓公伐楚)风之积也不厚,则其负大翼也无力。

(庄子·逍遥游)在秦汉以前,“弗”字的使用范围非常狭窄,一般来说,“弗”字后面的动词只能就是及物动词,但动词后面却不带宾语。

这就是与“不”的用法显著不同的。

例如:功成而弗居。

(老子)不知乱之所自起,则弗能治。

(墨子·兼爱上)“弗”字后面动词带宾语的例子,在先秦非常少见。

例如:虽与之俱学,弗若之矣。

(孟子·告子上)2、毋(无)与勿:都经常用于祈使句,表示禁止或劝阻,意思就是“不要”或“别”。

这就是与“不、弗”的重要区别。

例如:苟富贵,无相忘。

(史记·陈涉起义)百亩之田,勿夺其时。

(孟子·梁惠王上)有时“毋”与“勿”用于陈述句,则表示一般的否定。

焉的用法和举例古代汉语一、焉的词性和基本含义在古代汉语中,焉是一个常见的副词,多用作疑问副词或连词。

它的使用非常灵活,可以表达各种情感和态度。

根据上下文和语境,焉可以表示疑问、反问、感叹、肯定等不同的意思。

二、焉作为疑问副词1. 焉用于疑问句中时,表示询问原因、事理或方式等。

例如:“子奚以干察也?”(《论语·公冶长》)这句话中的“以干察也”可以理解为“你为什么要去观察呢?”2. 焉还可以与其他疑问副词搭配使用,加强对原因或方式的询问。

例如:“何以报德?”(《左传·僖公十四年》)这里的“何以”相当于现代汉语中的“怎样”,而后面紧接着的“报德”则是对回答内容起限定作用。

三、焉作为连词1. 焉还可用作连词,表达转折关系。

例如:“美人之美者,其所以阻人也多矣。

”(《庄子·逍遥游》)这句话中的“焉”可以理解为“然而”,连接前后两个相对的说法,表示转折关系。

2. 焉作为连词还可以表示选择或取舍。

例如:“美人在境而要之。

”(《荀子·解媟下》)这里的“焉”可以理解为“从何者选择”,用于表示对两者之间进行选择。

四、焉的举例古代汉语中有许多使用焉来表达不同情绪和意思的典型例句。

1. 纳履纳履是一个中性词汇,指穿着准备上路、行走的妇女或婚前新郎等等。

而纳履既可指新娘踏上结发之夜,也可指未婚夫启程考官面山泽准备留学求仕。

原文:谁人道从容到此地呵 bit?【目送】家姐点颂浮华游过花间方知无风起际遇败却痛苦撞了一脸怼回未平生车掌迷惑被忧虑如累碌火辣酒我柳麻雀孤寡老父钟断岭涛颂眼屈肠断袈裟盘溢先世遗风纳履相奠新郎搞破玉楼接天线连地情魌色鸡飞蛇走便馆人作剧目送夫婿看是在乡村一座西特累碌值得小俊【山谷】脱劲瀚凤凰望上字横躺那位摔了卖和尤其辽美说与乌打弹道标比日夕东微带月别。

副词,是一种只能充当状语的虚词。

在句中一般修饰动词性词语或形容词性词语。

现代汉语归入实词,传统语言学归入虚词。

古代汉语中,副词可以在判断句中修饰名词性谓语,这在现代汉语中很少见。

《史记·项羽本纪》:梁父即楚将项燕。

《荀子·性恶》:此皆古之良马也。

古汉语副词按照它们的意义和用法可以分成:时间副词范围副词程度副词情态副词语气副词否定副词谦敬副词指代性副词一、程度副词程度副词是表示事物的性质、状态或动作、行为的程度的副词。

(一)表程度高有“最、大、太、至、极、绝、尤、愈、略、殊、良、甚、孔”等最、至、极、绝——最高度大——十分太(泰)——指程度上超过一定的限度殊、尤、特——特别、非常以上词古今意义变化不大讨论:1、良“良”在汉代,与“久”连用,“良久”就是很久六朝以后,修饰其他词语,“的确”、“很”孝公既见卫鞅,语事良久,孝公时时睡,弗听。

(《史记·商君列传》)清荣峻茂,良多趣味。

(水经注·江水)2、甚:在六朝以前,既作状语,也作谓语、定语,是形容词。

太后曰:“丈夫亦爱怜其少子乎?’对曰:‘甚于夫人。

”(《战国策·赵策四》)苛政暴吏,甚于虎也。

(《论衡·遭虎》)六朝以后,才由形容词转变为表程度高的副词。

好读书,不求甚解。

(《五柳先生传》)其实汉代偶有使用:生之者甚少,而靡之者甚多。

(贾谊《论积贮疏》)此外,较为特殊的有“孔”、“重”,一般可译为“很”。

①其新孔嘉,其旧如之何?(《诗经·豳风·东山》)②子之哭也,壹似重有忧者。

(《礼记·檀弓下》)(二)表程度不深、轻微常见的有“少”、“稍”、“略”、“颇”、“微”等,一般可译为“稍微”、“略微”等。

先秦一般用“少”汉代以后才用“略、微、颇”唐宋以后用“稍”例如:①太后之色少解。

(《战国策·赵策四》)②稍不如意,则鞭笞酷疟。

(方勺《泊宅编》)③请略陈固陋。

(司马迁《报任安书》)④二十尚不足,十五颇有余。

(汉乐府《陌上桑》)⑤莽色厉而言方,欲有所为,微见风采。

党与承其指意而显奏之。

(《汉书·王莽传》)讨论:1、少——稍上古汉语的“稍”是情态副词,“逐渐”的意思。

项羽乃疑范增与汉有私,稍夺其权。

《史记·项羽本纪》2、颇:两个意思第一,程度偏高,很,甚。

时间颇长;颇感兴趣第二,表示程度不深、轻微《史记·三代世表序》:至于序《尚书》则略,无年月;或颇有,然多阙。

一般说来,多做第二种意思。

(三)表程度在原有基础上加深加重常见的有“愈”、“益”、“加”、“弥”、“兹”等,一般可译为“更加”、“越发”等。

这类词一般用在形容词或表示心理活动的动词前面起修饰作用。

例如:①主上愈卑,私门益尊。

(《韩非子·孤愤》)②邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?(《孟子·梁惠王上》)③奉之弥繁,侵之愈急。

(苏洵《六国论》)④以亏人愈多,其不仁兹甚,罪益厚。

(《墨子·非攻》)注意:现代汉语中“加”单独只作动词,不作副词,这是古今不同之处。

二、范围副词范围副词是表示动作、行为发展变化的范围的词。

(一)表总括常见的有“毕”、“举”、“悉”、“咸”、“率”、“尽”、“俱”、“并”、“皆”等,一般可译为“全”、“都”等。

另外,表示总共的还有“共”、“凡”等,相当于现代汉语的“总共”。

例如:①列侯毕已受封。

(《史记·萧相国世家》)②君举不信群臣乎?(《左传·哀公六年》)③男女衣着,悉如外人。

(陶渊明《桃花源记》)④村中闻有此人,咸来问讯。

(同上)⑤或曰:“六国互丧,率赂秦耶?”(苏洵《六国论》)⑥沛公欲王关中,使子婴为相,珍宝尽有之。

(《史记·项羽本纪》)⑦凡百三十篇。

(《报任安书》)讨论:1、“举”用在名词之前作定语时,是形容词而非副词,如“举家庆贺”;2、“悉”也可用在名词之前,但“悉”仍是副词,那是因为“悉”后面的动词省略了,或“悉”后的名词活用作动词。

如:“不然,彼众我寡,悉军来战,必不能支矣。

”(《旧唐书·太宗纪》)3、“凡”的意义有二:用在句子前面表示规律性的归纳,则表示“凡是、大凡”故凡同类者,举相似也。

(《孟子·告子上》)用在数词前面表示总括事物的数量或动作的数量,相当于“总共、共”上计轩辕,下至于兹,为十表,本纪十二,书八章,世家三十,列传七十,凡百三十篇。

《报任安书》(二)表范围小或有限制或有例外常见的有“但(亶)”、“第”、“特”、“徒”、“直”、“唯”、“止”、“独”、“仅”等,一般可译为“只”、“仅仅”、“不过”等。

例如:①不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。

(《木兰诗》)②君第重射,臣能令君胜。

(《史记·孙子列传》)③盘庚之迁,胥怨者民也,非特朝廷士大夫而已。

(王安石《答司马谏议书》)④不为行道,徒求食也。

(《论衡·问孔》)例如:①不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。

(《木兰诗》)②君第重射,臣能令君胜。

(《史记·孙子列传》)③盘庚之迁,胥怨者民也,非特朝廷士大夫而已。

(王安石《答司马谏议书》)④不为行道,徒求食也。

(《论衡·问孔》)⑤直不百步耳,是亦走也。

(《孟子·梁惠王上》)⑥不闻机杼声,唯闻女叹息。

(《木兰诗》)⑦担中肉尽,止有剩骨。

(《聊斋志异·狼三则》)⑧独其为文犹可识,曰“花山”。

(王安石《游褒禅山记》)⑨狡兔有三窟,仅得免其死耳。

(《战国策·齐策四》)讨论:1、但:“但”字古今用法差异较大:现代汉语中,“但”主要是表示转折关系的连词,而古汉语中,“但”则主要是表示限制范围的副词,和现代汉语中的“只”相当。

“但愿如此”、“但求无过”中“但”字的意义是古汉语“但”字意义的继承。

2、“独”字作范围副词,有时可以表示单独一人。

如:“人皆有兄弟,我独无。

”(《论语·颜渊》)3、“仅”字先秦、两汉时期,用法和现在一样,极言其少,作“仅仅”讲。

但汉代以后,尤其是在唐代,是“差不多达到”的意思。

它是极言其多,不像近代的“仅”字极言其少。

如:①江国逾千里,山城仅百层。

(杜甫《泊岳阳城下》)②初守睢阳时,士卒仅万人。

(《张中丞传后序》)三、时间副词时间副词是用来表示动作、行为发生的时间的副词。

1、表现在时或进行时:常用的有“方”、“适”、“会”等,一般可译为“正在”、“正当”、“恰好”、“刚好”等。

例如:①如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?(《史记·项羽本纪》)②荆王适兴兵而攻宋。

(《汉书·贾谊传》)③会天大雨,道不通。

(《史记·陈涉世家》)2、表过去时(表示动作、行为发生在过去的时间)古汉语中常用的有“已”、“既”、“尝”、“曾”、“业”、“向”等。

其中,“已”、“既”、“业”一般译为“已经”、“……以后”,“尝”、“曾”一般译为“曾经”,“向”一般译为“先前、从前”,也可表示过去较近的时间,即“刚才”。

①道之不行,已知之矣。

(《论语·微子》)②相如既归,赵王以为贤大夫。

(《史记·廉颇蔺相如列传》)③吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。

(《荀子·劝学》)④孟尝君曾侍客夜饮。

(《史记·孟尝君列传》)(“曾”表“曾经”是汉代以后的事情。

)⑤良业为取履,因长跪履之。

(《史记·留侯世家》)⑥向也不怒,而今也怒。

(《庄子·山本》)讨论:“既”除表过去时外,还可以用来表示两件事在时间上相隔比较短暂,有时“既而”连用,都可译为“不久”。

如:①荣公若用,周必败。

既荣公为卿士,诸侯不享。

(《国语·周语》)②既而太叔命西鄙、北鄙贰于己。

(《左传·隐公元年》)3、表将来时(表示动作、行为将要进行的时间)古汉语中常用的有“将”、“且”、“行”等,一般可译为“将要”、“快要”、“将”等。

例如:①十年春,齐师伐我,公将战。

(《左传·庄公十年》)②以为且噬己矣,甚恐。

(柳宗元《三戒》)③法不信,则君行危矣。

(《韩非子·有度》)④巨是凡人,偏在远郡,行将为人所并,岂足托乎?(《赤壁之战》)4、表动作行为时间的久暂俄、暂、寻、旋——表示时间短暂,“一会儿,不久”常、雅、素——表示时间长久常:经常、时常雅、素:平素、一向①欣然规往,未果,寻病终。

(陶渊明《桃花源记》)②淄川王美人怀子而不乳,来召臣意。

臣意往,饮以莨荡药一撮,以酒饮之,旋乳。

(《史记·仓公列传》)③多行不义,必自毙,子姑待之。

(《左传·隐公元年》)④吴广素爱人,士卒多为用者。

(《史记·陈涉世家》)⑤安帝雅闻衡善术学。

(《后汉书·张衡传》)四、情态副词情态副词是表示动作、行为的方式、情态、频率的副词。

(一)表示動作行為進行的方式1、表示几个施事者一同做某事常用的有“俱”、“并”等,一般可译为“一块儿”、“一同”等。

例如:①欲呼张良与俱去,曰:“毋从俱死也。

”(《史记·项羽本纪》)②贤者与民并耕而食。

(《孟子·滕文公上》)2、表示秘密地、暗中做某事常用的有“间”、“微”、“窃”等,一般可译为“秘密地”、“悄悄地”、“偷偷地”。

例如:①太祖乃变易姓名,间行东归。

(《三国志·魏书·武帝纪》)②童微伺其睡。

(柳宗元《童区寄传》)③窃载与之齐。

(《史记·孙子列传》)3、表示故意、特意做某件事常用的有“故”。

例如:①广故数言欲亡,忿恚尉。

(《史记·陈涉世家》)②侯生下见其客朱亥,俾倪,故久立与其客语。

(《史記·魏公子列传》)4、表示坚决地做某件事常用的有“固”。

例如:①梁使三反,孟尝君固辞不往也。

(《战国策·齐策四》)②主者固不受,则固请。

(宗臣《报刘一丈书》)(二)表示動作行為發生或進行的速度說明:速度必然與時間有關,所以有些語法著作把這些詞歸入時間副詞。

常用的有“暫、遽、卒(猝)、立、即、稍、漸”等暫:一會兒——時間副詞一下子,突然——情態副詞遽:匆忙急迫猝:匆促突然立、即、旋——表示這個事情或行為緊接著前一事或行為發生稍、漸——表示動作的逐漸性①楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟。

(《吕氏·察今》)②沛公至军,立诛杀曹无伤。

(《史记·项羽本纪》)③即遣兵三万以助备。

(《三国志·蜀书·诸葛亮传》)④项羽乃疑范增与汉有私,稍夺之权。

(《史记·项羽本纪》)⑤时政事渐损,权移于下。

(《后汉书·张衡传》)(三)、表示动作、行为的频率或反复出现常用的有“亟”、“复”、“仍”、“数”、“频”、“辄”等,一般可译为“屡次”、“多次”等。