6.3从统计图分析数据的集中趋势

学习准备:1、条形统计图的特征:能清楚地表示出每个项目的 ;

2、折线统计图的特征:能清楚地反映事物的 ;

3、扇形统计图的特征:能清楚地表示出各部分在总体中所占的 .

学习过程:阅读教材P145-146页

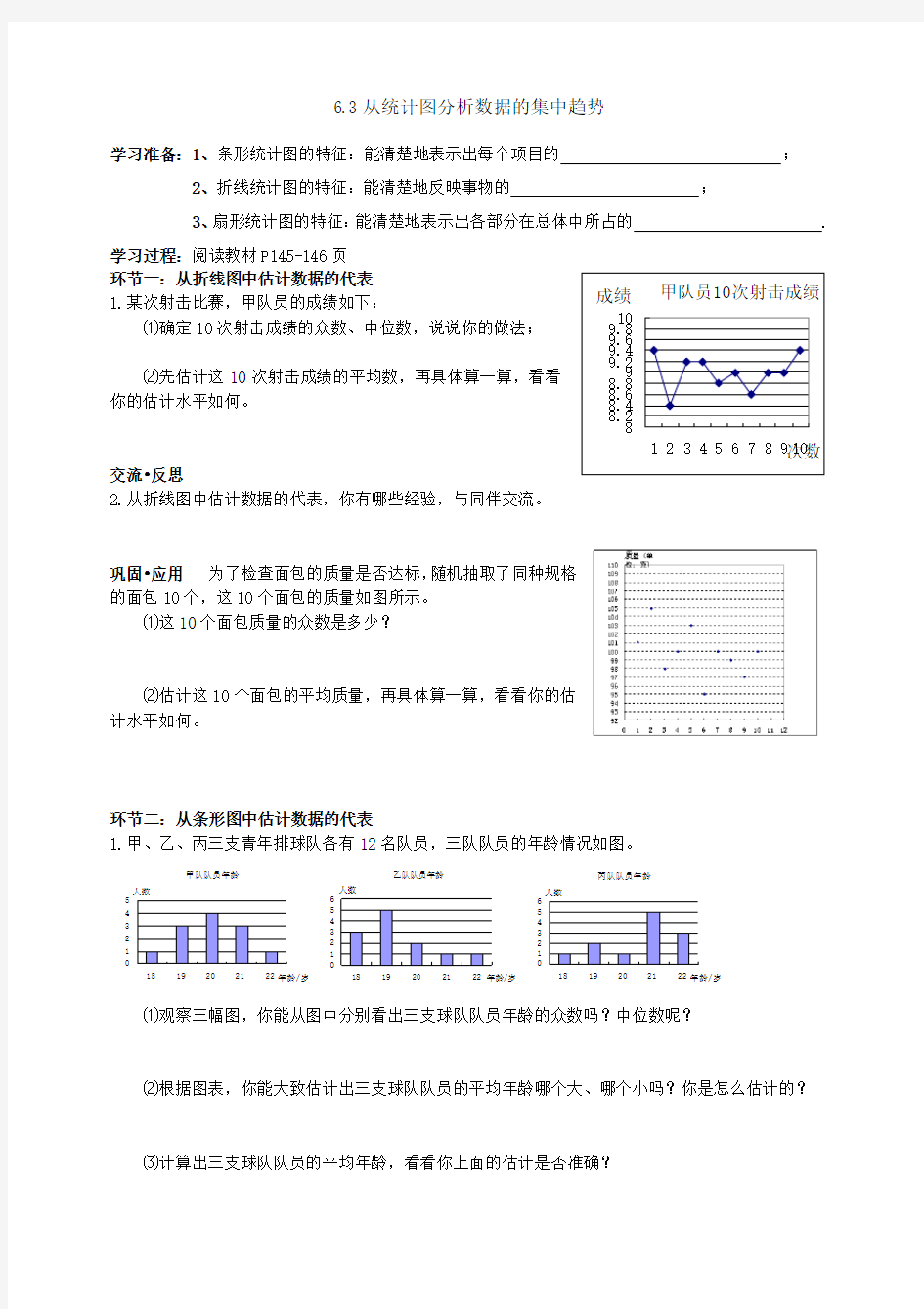

环节一:从折线图中估计数据的代表 1.某次射击比赛,甲队员的成绩如下:

⑴确定10次射击成绩的众数、中位数,说说你的做法;

⑵先估计这10次射击成绩的平均数,再具体算一算,看看你的估计水平如何。

交流?反思

2.从折线图中估计数据的代表,你有哪些经验,与同伴交流。

巩固?应用 为了检查面包的质量是否达标,随机抽取了同种规格的面包10个,这10个面包的质量如图所示。

⑴这10个面包质量的众数是多少?

⑵估计这10个面包的平均质量,再具体算一算,看看你的估计水平如何。

环节二:从条形图中估计数据的代表

1.甲、乙、丙三支青年排球队各有12名队员,三队队员的年龄情况如图。

甲队队员年龄

01234518192021

22年龄/岁

人数

乙队队员年龄

1234561819202122年龄/岁

人数丙队队员年龄

012345618192021

22年龄/岁

人数

⑴观察三幅图,你能从图中分别看出三支球队队员年龄的众数吗?中位数呢?

⑵根据图表,你能大致估计出三支球队队员的平均年龄哪个大、哪个小吗?你是怎么估计的?

⑶计算出三支球队队员的平均年龄,看看你上面的估计是否准确?

甲队员10次射击成绩

8

8.28.48.68.899.29.49.69.81012345678910次数成绩

初三(2)班体育成绩

1

10

20

11

8

10

2030不及格及格

中

良好

优秀

成绩

人数

交流?反思

2.从条形图中估计数据的代表,你有哪些经验,与同伴交流。

运用?巩固

3.某鞋厂为了了解初中学生穿鞋的鞋号情况,对一所中学初二(1)班的20名男生所穿鞋号进行了调查,

结果如图所示。 ⑴写出男生鞋号数据的平均数、中位数、众数;

⑵在平均数、中位数和众数中,鞋厂最感兴趣的是哪一个?

环节三:从扇形图中估计数据的代表

1.小明调查了班级里20位同学本学期计划购买课外书的花费情况,并将结果绘制成了下面的统计图.

⑴在这20位同学中,本学期计划购买课外书的花费的众数是多少?

⑵计算这20位同学计划购买课外书的平均花费是多少?你是怎么计算的?

反思?交流

⑶在上面的问题,如果不知道调查的总人数,你还能求平均数吗?

课堂检测:

1.某题(满分为5分)的得分情况如右图,计算此题得分的众数、中位数和平均数。

2.下图反映了初三(1)班、(2)班的体育成绩。

⑴不用计算,根据条形统计图,你能判断哪个班学生的体育成绩好一些吗?

⑵你能从图中观察出各班学生体育成绩等级的“众数”吗?

⑶如果依次将不及格、及格、中、良好、优秀记为55、65、75、85、95分,分别估算一下,两个班学生体育成绩的平均值大致是多少?算一算,看看你估计的结果怎么样?

⑷初三(1)班学生体育成绩的平均数、中位数和众数有什么关系?你能说说其中的理由吗?

1

23

4

56

7

837码38码39码40码41码42码

鞋码人数初三(1)班体育成绩

1020105

50

510152025不及格及格中良好

优秀成绩

人数

20.1数据的集中趋势教学设计 【教学目标】 1. 在具体情景中了解算术平均数与加权平均数的含义,会求一组数据的加权平均数 2.在理解、应用加权平均数解决问题的过程中,体会统计的思想方法,培养阅读,建模及应用的数学能力. 3.体会数学来源于生活,又应用于生活,感受数学与生活实际的密切联系. 4.在学习中进一步养成独立自主、合作分享、倾听质疑等学习品质和人格素养. 【教学重难点】 重点:算术平均数与加权平均数的区别. 难点:加权平均数的求法及对权的意义的理解. 【课时安排】2课时 第一课时 【教学目标】 1. 在具体情景中了解算术平均数与加权平均数的含义,会求一组数据的加权平均数 2.体会数学来源于生活,又应用于生活,感受数学与生活实际的密切联系. 3.在学习中进一步养成独立自主、合作分享、倾听质疑等学习品质和人格素养. 【教学重难点】 重点:算术平均数与加权平均数的区别. 难点:加权平均数的求法及对权的意义的理解. 【教学过程】 一、导入环节 (一)导入新课,板书课题 导入语:同学们,以前以前我们曾学过平均数的求法,今天我们将接触一个全新的概念---加权平均数,相信同学们肯定会感兴趣的,请看学习目标. (二)出示学习目标 课件展示学习目标,一名同学读学习目标. 过渡语:让我们带着目标、带着问题进入自主学习环节. 二、先学环节 (一)自学指导 自学课本111-113页的内容.完成下面的问题.用时9分钟. 1.一般地,对于n个数x1,x2,…,x n,我们把___ _________叫做这n个数的算术平均数,简称平均数,其中x,读作“_______”. 2.数据3,4,5,6,8,8,8,10的平均数是. (二)自学检测 过渡语:请同学们认真完成自学检测题目. 用6分钟时间完成以下题目.要求:书写认真、步骤规范,不乱勾乱画.

用统计图描述数据 教学目标 【知识与技能】 理解三种统计图各自的特点,能根据不同的问题选择适当的统计图描述数据,学会选择、处理数字信息,并做出合理的推断和猜测. 【过程与方法】 掌握用图形准确地表达解决问题的过程. 【情感、态度与价值观】 通过观察、操作、推理、想象、交流等活动,培养数感和统计观念. 教学重难点 【重点】三种统计图的特点. 【难点】能根据不同问题选择适当的统计图描述数据,如何从统计图中获取信息及体会统计、决策的作用. 教学过程 一、创设情境、导入新课 在我们日常所接触的报纸、杂志及电视中,我们经常见到一些统计图,本节课我们来学习统计图的选择. 问题展示:小华对2001年~2017年同学家中有无电视机及近一年来同学在家看电视的情况,对同年级两个班的100名同学做了问卷调查,得到如下两个方面的数据: 展示:调查项目1 展示:调查项目2 近一年中每周看电视的时间 师:我们已经学习了三种不同的统计图,它们的特点是我们选择统计图处理数据的依据.对于调查项目1,若想表示各年份拥有电视机的家庭户数,选择什么样的统计图比较合适? 生:条形统计图能够清晰地反映每个项目的具体数目及它们之间的大小关系,应选择条形统计图. 师:(展示条形统计图)从这个条形图中,你能获得哪些信息?

学生回答. 师:对于调查项目1,要想让别人通过统计图很快地了解不同时期拥有电视机户数的增长情况,选择什么统计图合适? 生:折线统计图能够清晰地反映同一事物在不同时期的变化情况选择折线统计图合适. 师:展示折线统计图,你能从中获得哪些信息呢? 生:逐年增长. 师:哪一时间段增长较快,反映什么现象? 学生回答. 师:对于调查项目2,用怎样的统计图较合适? 生:扇形统计图能够清楚地表示各部分在总体中所占百分率及各部分之间的大小关系,选择扇形统计图合适. 师:常用的三种统计图,它们各自的特点也就是它们在描述数据上的优势,它们是我们选择统计图处理数据的依据. 二、巩固新知 问题1:某报对本市特色在市民中进行了一次调查,结果如下. 市民对城市特色的评价.

数据的集中趋势和离散程度 一、 知识点梳理 知识点1:表示数据集中趋势的代表 平均数:一组数据的总和除以这组数据个数所得到的商叫这组数据的平均数。 121 ()n x x x x n 中位数:将一组数据按大小顺序排列,处在最中间位置的一个数叫做这组数据的中位 数 。 众数:在一组数据中出现次数最多的数叫做这组数据的众数。 平均数、众数、中位数都是描述一组数据集中趋势的特征数,只是描述的角度不同,其中平均数的应用最为广泛。 知识点2:表示数据离散程度的代表 极差的定义:一组数据中最大值与最小值的差,能反映这组数据的变化范围,我们就把这样的差叫做极差。 ; 极差=最大值-最小值,一般来说,极差小,则说明数据的波动幅度小。 知识点3:方差的定义 在一组数据x 1,x 2,…,x n 中,各数据与它们的平均数差的平方,它们的平均数,即 S 2=来描述这组数据的离散程度,并把S 2 叫做这组数据的方差。 一组数据的方差越大,说明这组数据的离散程度越大;一组数据的方差越小,说明这组数据的离散程度越小。 知识点4:标准差 方差的算术平方根,即用S= 来描述这一组数 据的离散程度,并把它叫做这组数据的标准差。 知识点5:方差与平均数的性质 若x 1,x 2,…x n 的方差是S 2 ,平均数是,则有 ①x 1+b , x 2+b…x n +b 的方差为S 2 ,平均数是+b ②ax 1, ax 2,…ax n 的方差为a 2s 2 ,平均数是a ③ax 1+b , ax 2+b ,…ax n +b 的方差为a 2s 2 ,平均数是a +b @ 二、 典型例题剖析 1、数据5,7,8,8,9的众数是( ) 【解析】一组数据中的众数是指出现次数最多的数,8出现次数最多。 【答案】选:C .

5.3 用统计图描述数据 教学目标 【知识与技能】 理解三种统计图各自的特点,能根据不同的问题选择适当的统计图描述数据,学会选择、处理数字信息,并做出合理的推断和猜测. 【过程与方法】 掌握用图形准确地表达解决问题的过程. 【情感、态度与价值观】 通过观察、操作、推理、想象、交流等活动,培养数感和统计观念. 教学重难点 【重点】三种统计图的特点. 【难点】能根据不同问题选择适当的统计图描述数据,如何从统计图中获取信息及体会统计、决策的作用. 教学过程 一、创设情境、导入新课 在我们日常所接触的报纸、杂志及电视中,我们经常见到一些统计图,本节课我们来学习统计图的选择. 问题展示:小华对2001年~2011年同学家中有无电视机及近一年来同学在家看电视的情况,对同年级两个班的100名同学做了问卷调查,得到如下两个方面的数据: 展示:调查项目1 展示:调查项目2 近一年中每周看电视的时间 师:我们已经学习了三种不同的统计图,它们的特点是我们选择统计图处理数据的依据.

对于调查项目1,若想表示各年份拥有电视机的家庭户数,选择什么样的统计图比较合适? 生:条形统计图能够清晰地反映每个项目的具体数目及它们之间的大小关系,应选择条形统计图. 师:(展示条形统计图)从这个条形图中,你能获得哪些信息? 学生回答. 师:对于调查项目1,要想让别人通过统计图很快地了解不同时期拥有电视机户数的增长情况,选择什么统计图合适? 生:折线统计图能够清晰地反映同一事物在不同时期的变化情况选择折线统计图合适. 师:展示折线统计图,你能从中获得哪些信息呢? 生:逐年增长. 师:哪一时间段增长较快,反映什么现象? 学生回答. 师:对于调查项目2,用怎样的统计图较合适? 生:扇形统计图能够清楚地表示各部分在总体中所占百分率及各部分之间的大小关系,选择扇形统计图合适. 师:常用的三种统计图,它们各自的特点也就是它们在描述数据上的优势,它们是我们选择统计图处理数据的依据. 二、巩固新知 问题1:某报对本市特色在市民中进行了一次调查,结果如下.

九年级数学上册第3章数据的集中趋势和离散程3.4方 差教案新版苏科版 方差 教学目标 【知识与能力】 了解极差和方差是刻画数据离散程度的一个统计量,并在具体情境中加以应用. 【过程与方法】 掌握极差和方差概念,会计算极差和方差,并理解其统计意义. 【情感态度价值观】 经历刻画数据离散程度的探索过程,感受表示数据离散程度的必要性. 教学重难点 【教学重点】 理解极差和方差概念,并在具体情境中加以应用. 【教学难点】 应用极差和方差概念解释实际问题中数据的离散程度,并形成相应的数学经验. 教学过程 情境创设: 2015年世乒赛将在苏州举行,在使用乒乓球的大小时,其尺寸有严格的要求,乒乓球 的标准直径为40mm.质检部门对A.B两厂生产的乒乓球的直径进行检测,从A.B两厂 生产的乒乓球中各抽取了10只,测量结果如下(单位:mm): A厂:40.0,39.9,40.0,40.1,40.2,39.8,40.0,39.9,40.0,40.1. B厂:40.0,40.2,39.8,40.1,39.9,40.1,39.9,40.2,39.8,40.0. 1.你能从哪些角度认识这些数据? 极差的概念:一组数据中最大值与最小值的差,能反映这组数据的变 化范围,我们就把这样的差叫做极差,即极差=最大值-最小值. 通常,一组数据的极差越小,这组数据的波动幅度也越小. 2.通过计算发现,A.B两厂生产的乒乓球的直径的平均数都是40mm, 极差都是0.4 mm.怎样更精确地比较这两组数据的离散程度呢?

探索活动: 1.将上面的两组数据绘制成下图: 2.填一填: A 厂 x1 x2 x3 x4 x5 x 6 x7 x8 x9 x10 数据 40.0 39.9 40.0 40.1 40.2 39.8 40.0 39.9 40.0 40.1 与平均数差 B 厂 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 数据 40.0 40.2 39.8 40.1 39.9 40.1 39.9 40.2 39.8 40.0 与平均数差 3.怎样用数量来描述上述两组数据的离散程度呢? 归纳总结: 1.在一组数据x1 ,x2 ,…,xn 中,各数据与它们的平均数 _ x 的差的平方分别是 2 1()x x -, 2 2()x x -,…, 2 ()n x x -,我们用它们的平均数,即用 2222121()()()n s x x x x x x n ??= -+-++-? ? 来表示这组数据的离散程度,并把它们叫做这组数据的方差. 从方差计算公式可以看出:一组数据的方差越大,这组数据的离散程度就越大;一组数据的方差越小,这组数据的离散程度就越小. 2. 在有些情况下,需要用方差的算术平方根,即

20.2数据的集中趋势 20.2. 1中位数和众数 一、教学目标 1、认识中位数和众数,并会求出一组数据中的众数和中位数。 2、理解中位数和众数的意义和作用。它们也是数据代表,可以反映一定的数据信息,帮助人们在实际问题中分析并做出决策。 3、会利用中位数、众数分析数据信息做出决策。 二、重点、难点和难点的突破方法: 1、重点:认识中位数、众数这两种数据代表 2、难点:利用中位数、众数分析数据信息做出决策。 三、例习题的意图分析 1、教材P143的例4的意图 (1)、这个问题的研究对象是一个样本,主要是反映了统计学中常用到一种解决问题的方法:对于数据较多的研究对象,我们可以考察总体中的一个样本,然后由样本的研究结论去估计总体的情况。 (2)、这个例题另一个意图是交待了当数据个数为偶数时,中位数的求法和解题步骤。(因为在前面有介绍中位数求法,这里不再重述) (3)、问题2显然反映学习中位数的意义:它可以估计一个数据占总体的相对位置,说明中位数是统计学中的一个重要的数据代表。 (4)、这个例题再一次体现了统计学知识与实际生活是紧密联系的,所以应鼓励学生学好这部分知识。 2、教材P145例5的意图 (1)、通过例5应使学生明白通常对待销售问题我们要研究的是众数,它代表该型号的产品销售最好,以便给商家合理的建议。 (2)、例5也交待了众数的求法和解题步骤(由于求法在前面已介绍,这里不再重述)(3)、例5也反映了众数是数据代表的一种。 四、课堂引入 严格的讲教材本节课没有引入的问题,而是在复习和延伸中位数的定义过程中拉开序幕的,本人很同意这种处理方式,教师可以一句话引入新课:前面已经和同学们研究过了平均数的这个数据代表。它在分析数据过程中担当了重要的角色,今天我们来共同研究和认识数据代表中的新成员——中位数和众数,看看它们在分析数据过程中又起到怎样的作用。五、例习题的分析 教材P144例4,从所给的数据可以看到并没有按照从小到大(或从大到小)的顺序排列。因此,首先应将数据重新排列,通过观察会发现共有12个数据,偶数个可以取中间的两个数据146、148,求其平均值,便可得这组数据的中位数。 教材P145例5,由表中第二行可以查到23.5号鞋的频数最大,因此这组数据的众数可以得到,所提的建议应围绕利于商家获得较大利润提出。 六、随堂练习 1某公司销售部有营销人员15人,销售部为了制定某种商品的销售金额,统计了这15个人的销售量如下(单位:件) 1800、510、250、250、210、250、210、210、150、210、150、120、120、210、150 求这15个销售员该月销量的中位数和众数。

第11章 数据的集中趋势 本章学习要求 1、 了解平均数、众数、中位数都是描述一组数据的集中趋势的量。了解它们之间的区 别。体会它们在不同情境中的运用,能选择合适的特征数字表示数据的集中趋势的量。掌握平均数、众数、中位数的概念,能从各种图表、资料中获取信息。 2、 体情境中理解并会计算加平均数,知道“权”的不同对一组数据平均数的影响。能用加权平均数解释现实生活中一些简单现象。 3、 用计算器处理简单的数据,进一步体会计算器处理运算的优越性。 4、 知道普查和抽样调查两种调查方式,了解总体、个体、样本的概念,感受抽样的必 要性。体会用样本平均数估计总体平均数的统计思想,体会不同的抽样可能得出不同的结果。 11.1平均数 知识详解 知识点一:平均数 一般地,如果有n 个数据x 1,x 2,…,x n ,那么n 1 (x 1+x 2+…. +x n )就是这组数据的平均数,用“x ”表示:即x =n 1 (x 1+x 2+…. +x n ) 友情提示: 1、x 读作x 拔. 2、平均数是描述一组数据 一般水平的特征量,反映这组数据的集中趋势,,一组数据的平均数是唯一的,每个数据的变化都会引起平均数的变化,如果一组数据中出现几个极端数据(较大或较小),这时平均数就不能反映这组数据的一般水平。 3、平均数的简便算法 一般地,当一组数据x 1,x 2,…,x n 数值较大时,除运用计算器外,还可以将每个数 据同时减去一个适当的常数a 此时得到一组新数据: x 1} =x 1-a, x 2} =x 2-a …,x n } =x n -a 且这组数据的平均数时/x ,则x =/ x +a 。 知识点二:数据的权 含有n 个数据的一组数据,如果x 1出现f 1次,x 2出现f 2次…x k 出现f k 次,且f 1+ f 2 +…+f k =n,则称f 1 、f 2、、…f k 分别是x 1、x 2、…x k 、权。 知识点三:加权平均数 含有n 个数据的一组数据,如果x 1出现f 1次,x 2出现f 2次…x k 出现f k 次,那么这组 数据的平均数为: x = k k k f f f f x f x f x ++++++ 212211 其中f 1+ f 2+…+f k =n 特别提醒:

《从统计图分析数据的集中趋势》教学设计 课题从统计图分析数据 的集中趋势 第六章第三节课型新授课 教学目标 1. 知识与技能: (1)进一步理解平均数、中位数、众数等的实际含义; (2)能从条形统计图、扇形统计图等统计图表中获取信息并求出或估计相关数据的平均数、中位数、众数。 2. 过程与方法: (1)初步经历数据的获取,求出或估计数据的众数、中位数、平均数的过程 (2)发展学生初步的统计意识和数据处理能力。 3. 情感与态度: (1)通过讨论活动,培养学生的勇于表达和创新的意识; (2)通过交流,让所有学生都有所获,共同发展。 重点 1.进一步理解平均数、中位数、众数等的实际含义; 2.能从条形统计图、扇形统计图等统计图表中获取信息,求出或估计相关数据的平均数、中位数、众数。 难点 1.进一步理解平均数、中位数、众数等的实际含义; 2.能从条形统计图、扇形统计图等统计图表中获取信息,求出或估计相关数据的平均数、中位数、众数。 教学过程 内容教师活动学生活动 创设情境第一环节:情境引入 (1)调研本班男生、女生的码数情况; (2)进行数据统计。 倾听 自主探究讨论一:折线(散点)统计图 (1)为了更好的研究男生的脚的大小情况,我们从男生组随机抽取了10位同 学,这10位同学的数据如图所示: 提问:如何分析数据的集中趋势,可以从哪些方 面去分析? 引导学生去挖掘信息,并找出这10个同学码数 的众数是()、中位数是()、平均码数() (2)组织小组讨论,在折线统计图中,可以怎样求一组数据的众数、中位数、 平均数? 众数:_________________________________________; 倾听 自由发言 小组讨论 从哪些方面讨 论统计图数据

专题一制作合适的统计图 1. 七年级46名学生的期末考试取得各等级成绩的人数如下表: 请你制作统计图表示各等级人数的分布情况. 2 一二三四五六七八九十甲9 5 7 8 7 7 8 9 9 10 乙 2 4 6 8 7 6 8 6 7 7 根据上面的统计表,制作合适的统计图表示甲、乙两人射靶成绩的变化,并回答下列问题: (1)谁成绩变化的幅度大? (2)甲、乙两人哪一次射击成绩相差最大?相差多少? 专题二实际应用问题

3.如图,下列四个统计图中,用来表示不同品种的奶牛的平均产奶量最为合适的是() 4. 某学校对二至九年级的学生做了关于有意义识记视觉记忆和听觉记忆再现率的调查,结 果如下: 年级二三四五六七八九 百分率5%12%16%20%25%20%15%20% 年级二三四五六七八九 百分率22%40%45%60%75%50%35%45%(1)能否用扇形统计图表示所收集的数据?为什么? (2)在同一统计图中用折线图表示所收集的数据; (3)通过折线图你能看出什么? 状元笔记

【知识要点】 要表示出事物的具体数目,则选用条形统计图;要反映事物的变化规律,则选用折线统计图;要表示出各部分在总体中所占的百分比,则选用扇形统计图. 【方法技巧】 1. 条形统计图:用一个单位长度表示一定的数量,用直条的长短表示数量的多少; 2.折线统计图:用一个单位长度表示一定的数量,用折线起伏表示数量的增减变化; 3. 扇形统计图:用整个圆面积表示总数,用圆内的扇形面积表示各部分占总数的百分数. 参考答案 1. 解:如图: 2. 解:作折线统计图如图所示, 345789四五六九乙 环数 次数 (1)由图可以看出:乙的成绩变化幅度大. (2)甲、乙两人第一次射击成绩相差最大,相差7环.

5.3 用统计图描述数据 【学习目标】 1.进一步掌握扇形统计图、条形统计图、折线统计图的特征,能用扇形统计图、条形统计图、折线统计图表示一组数据. 2.能根据实际问题灵活选用恰当的统计图,直观、清楚地表示一组数据. 【学习重点】 用统计图描述数据. 【学习难点】 灵活地选用恰当的统计图描述数据. 行为提示:创设情境,引导学生探究新知. 行为提示:教会学生看书,自学时对于书中的问题一定要认真探究,书写答案. 教会学生落实重点. 方法指导:扇形统计图是通过扇形的大小反映部分占总体的百分比;条形统计图是通过条形的高度来表示数据的大小,易于比较数据之间的差别. 学习笔记:情景导入生成问题 旧知回顾: 1.统计图有哪几类? 答:条形统计图、折线统计图、扇形统计图. 2.三种统计图的特征是什么? 答:(1)条形统计图能清楚地表示出事物的绝对数量; (2)折线统计图能清楚地反映事物的变化趋势; (3)扇形统计图能清楚地表示各部分占总体的百分比. 自学互研生成能力 知识模块选用适当的统计图描述数据 h

阅读教材P173~P175的内容,回答下列问题: 问题:用统计图描述数据时,如何选择恰当的统计图? 答:根据实际问题选择合适的统计图: (1)条形统计图是通过条形的高度来表示数据的大小,易于比较数据之间的差别.如果要清楚地表示出每个项目的具体数目,则选择条形统计图; (2)扇形统计图:①扇形大小反映部分占总体的百分比;②扇形面积的比等于所对应的扇形圆心角度数之比; ③扇形面积之比等于各扇形内数据个数之比.如果要清楚地表示出各部分在总体中所占的百分比,则选择扇形统计图; (3)折线统计图通过用数据点的连线来表示一些连续型数据的变化趋势.如果要清楚地反映事物的变化情况,则选择折线统计图. 1.要反映某市一周内每天的最高气温的变化情况,宜采用( C) A.条形统计图B.扇形统计图C.折线统计图D.都可以 2.下表是xx年-xx年,某地每100户居民的私家车的拥有量: 年份xx xx xx xx xx xx xx 私家车7121920273241 如果要用统计图来反映这些数据,你认为应选用( A) A.条形统计图B.折线统计图C.扇形统计图D.以上都不对 行为提示:教会学生怎么交流.先对学,再群学.充分在小组内展示自己,分析答案,提出疑惑,共同解决(可按结对子学——帮扶学——组内群学来开展).在群学后期教师可有意安排每组展示问题,并给学生板书题目 和组内演练的时间. 3.八(4)班同学参加课外活动,其中有1 3 的同学打乒乓球, 1 6 的同学打篮球, 1 5 的同学跳 绳,其余同学参加其他活动.如果要用统计图来反映,那么应选择扇形统计图. 4.下表为100粒种子的发芽情况: 天数12345 发芽率10651555 用统计图说明该种子的发芽率,可选择扇形统计图;说明种子某天发芽最多,可选择条形统计图;反映种子的发芽规律,可选择折线统计图. 5.(怀化中考)小明种了一棵小树,为了了解小树生长的过程,记录了小树每周的高度,将这些数据制成统计图,下列统计图中较好的是( A) A.折线统计图B.条形统计图C.扇形统计图D.不能确定 6.据报道,全世界受到威胁的动物种类如下表所示,请你按照下面要求回答问题: 全世界受到威胁的动物种类数 h

《数据的集中趋势》 教学目标: 1、掌握算术平均数,加权平均数的概念; 2、会求一组数据的算术平均数和加权平均数; 3、经历探索加权平均数对数据处理的过程,体验对统计基本思想的理解过程,能运用数据信息的分析解决一些简单的实际问题; 4、通过解决实际问题,让学生体会数学与生活的密切联系. 教学重点: 算术平均数,加权平均数的概念及计算. 教学难点: 加权平均数的概念及计算. 引入新课: 重庆7月中旬一周的最高气温如下: 1.你能快速计算这一周的平均最高吗? 2.你还能回忆、归纳出算术平均数的概念吗? 日常生活中,我们常用平均数表示一组数据的“平均水平”. 一般地,对于n个数x1, x2, …, xn,我们把 叫做这n个数的算术平均数,简称平均数. 计算某篮球队10个队员的平均年龄: 请问,在年龄确定的时候,影响平均数的因素是什么? (在年龄确定的情况下,队员人数1、3、1、4、1是不同年龄的权.) 问题1: 一家公司打算招聘一名英文翻译.对甲、乙两名应试者进行了听、说、读、写的英语水平测试,他们的各项成绩(百分制)如下表所示:

提问1:如果这家公司想找一名综合能力较强的翻译,那听、说、读、写成绩按多少比确定?如何计算平均成绩,说明你的方法. 提问2:如果公司要招聘一名笔译能力较强的翻译,那听、说、读、写成绩按2:1:3:4的比确定,计算两名应试者的平均成绩,从他们的成绩看,应该录取谁? 一般地,若n个数x1, x2, …, xn的权分别是w1,w2,…,wn,则 叫做这n个数的加权平均数. 如上题解提问2中平均数79.5称为甲选手的加权平均数;其中2、1、3、4就是甲选手听、说、读、写各项得分的权! 例题分析: 例1 一次演讲比赛中,评委将从演讲内容、演讲能力、演讲效果三个方面为选手打分.各项成绩均按百分制,然后再按演讲内容占50%、演讲能力占40%、演讲效果占10%的比例,计算选手的综合成绩(百分制).进入决赛的前两名选手的单项成绩如下表所示: 请确定两人的名次. 三、随堂练习:(略) 四、课时小结: 一个“权”的意义:各个数据的“重要程度”. 两种平均数的求法:算术平均数、加权平均数 加权平均数中的“权”的三种表现形式: (1)频数 (2)百分比 (3)比例 五、布置作业:(略) 教材第121至122页习题20.1第1、5题.

第二十章 数据的分析 20.1 数据的集中趋势 20.1.1 平均数 1、算术平均数: 把一组数据的总和除以这组数据的个数所得的商. 公式:n x x x n +???++21 使用:当所给数据1x ,2x ,…,n x 中各个数据的重要程度相同时,一般使用该公式计算平均数. 2、加权平均数: 若n 个数1x ,2x ,…,n x 的权分别是1w ,2w ,…,n w ,则 112212n n n x w x w x w w w w ++???+++???+,叫做这n 个数的加权平均数. 使用:当所给数据1x ,2x ,…,n x 中各个数据的重要程度(权)不同时,一般选用加权平均数计算 平均数. 权的意义:权就是权重即数据的重要程度. 常见的权:1)数值、2)百分数、3)比值、4)频数等. 20.1.2 中位数和众数 1、中位数: 将一组数据按照由小到大(或由大到小)的顺序排列,如果数据的个数是奇数,则处于中间位置的数 就是这组数据的中位数;如果数据的个数是偶数,则中间两个数据的平均数就是这组数据的中位数. 意义:在一组互不相等的数据中,小于和大于它们的中位数的数据各占一半. 2、众数: 一组数据中出现次数最多的数据就是这组数据的众数. 特点:可以是一个也可以是多个. 用途:当一组数据中有较多的重复数据时,众数往往是人们所关心的一个量. 3、平均数、中位数、众数的区别: 平均数能充分利用所有数据,但容易受极端值的影响;中位数计算简单,它不易受极端值的影响,但 不能充分利用所有数据;当数据中某些数据重复出现时,人们往往关心众数,但当各个数据的重复次数大致相等时,众数往往没有意义. 20.2 数据的波动程度

从统计图分析数据的集中趋势教案

121教学模式 科目_________________________ 年级_________________________ 教师____________ 数学 八年级 潘明明

课前1分钟防火教育 “121”教学模式导学案(______科) 数学 2013 年 11 月 29 日制订

检测预习交代目标检测预习: 平均数、中位数、众数等的实际含义 交代目标: 1. 知识与技能:进一步理解平均数、中位数、众数等的实际含义;能从条形统计图、扇形统计图等统计图表中获取信息,求出或估计相关数据的平均数、中位数、众数。 2. 过程与方法:初步经历数据的获取,并求出或估计相关数据的平均数、中位数、众数的过程,发展学生初步的统计意识和数据处理能力。 合作探究交流共享 第一环节:情境引入 内容:为了检查面包的质量是否达标,随机抽取了同种规格的面包10个,这10个面包的质量如下图所示。 (1)这10个面包质量的众数、中位数分别是多少? (2)估计这10个面包的平均质量,再具体算一算,看看你的估计水平如何。 目的:通过学生读取随机抽取了同种规格面包的统计图的信息,复习平均数、中位数、众数的概念,初步体会估计相关数据的平均数、中位数、众数的过程,从而引入新课。 注意事项:引例的解答要让学生自主参与,带着积极的状态进入新课的学习。 第二环节:活动探究

目的:以上“试一试”、“议一议”、“做一做”的活动,让学生经历数据的收集、加工与整理的过程,分别从折线图、条形图、扇形图中获取信息,估计数据的平均数、中位数、众数,并与同伴交流,学生能都有所获,形成学习经验,进一步发展初步的统计意识和数据处理能力,培养学生的探索精神和创新意识; 注意事项:注重学生读图、估计的过程、方法与结果,及时评价矫正。 合作探究交流共享 第三环节:运用提高 内容:1. 课本P145随堂练习题。 目的:通过学生的反馈练习,使教师及时了解学生从统计图估计数据的平均数、中位数和众数的情况,及分析数据的能力,以便教师及时对学生进行矫正。 注意事项:教师除了掌握学生从统计图估计数据的平均数、中位数和众数的情况,还要关注学生分析数据的能力,帮助学生提高认识。 第四环节:课堂小结 内容:在本节课的学习中,你通过从统计图估计数据的平均数、中位数和众数的学习有什么认识,有什么经验?(学生交流,教师小结)。

第六章 数据的分析 1、刻画数据的集中趋势(平均水平)的量:平均数 、众数、中位数 2、平均数 (1)平均数:一般地,对于n 个数,,,,21n x x x 我们把 )(121n x x x n 叫做这n 个数的算术平均数,简称平均数,记为x 。 (2)加权平均数: ①、一组数据,,,,21n x x x 的权分加为123,,,....,n w w w w ,则称 112233123........n n n x w x w x w x w w w w w 为这n 个数的加权平均数。 (如:对某同学的数学、语文、科学三科的考查,成绩分别为72,50,88,而三 项成绩的“权”分别为4、3、1,则加权平均数为:724503881431 ) ②、如果n 个数中,1x 出现1f 次,2x 出现2f 次,…,k x 出现f k 次(12f f n k f L ), 那么这n 个的平均数可表示为1122x f x f x f k k x n L ,这样的平均数x 叫加权平均数,其中 12,,k f f f L 叫做权。 如:某小组在一次数学测试中,有3人为85分,2人为90分,5人为100分,则该小组的平均分 为: 853*********.5325 3、众数 众数指的是一组数据中出现次数最多的那个数据。 4、中位数 中位数指的是n 个数据按大小顺序(从大到小或从小到大)排列,处在最中间位置的一个数据(或最中间两个数据的平均数)。 众数着眼于对各数据出现次数的考察,中位数首先要将数据按大小顺序排列,而且要注意当数据个数为奇数时,中间的那个数据就是中位数;当数据个数为偶数时,居于中间的两个数据的平均数才是中位数,特别要注意一组数据的平均数和中位数是唯一的,但众数则不一定是唯一的。

5.3 用统计图描述数据学习目标: 1.能根据复式条形统计图或复式折线统计图提取相关信息;2.由给出的条件制作出条形统计图或复式折线统计图; 3.能根据调查的目的和数据的性质恰当地选择合适的统计图;4.知道各种统计图的作用和局限性。 重点:根据复式条形统计图或复式折线统计图提取相关信息。 预习导学——不看不讲 知识要点:复式统计图 学一学:阅读教材,解决下面的内容: 1.如图是某校两个班的同学在一次体育课的活动项目统计图: (1)这是统计图; (2)班踢足球的人数多,班打排球的人数多;(3)项目的人数两个班是一样多; (4)项目的人数两个班都较少。 学一学:阅读教材,解决下面的问题: 复式条形统计图 复式折线统计图 h

h 1.如图是某城市甲、乙两家商店某年各月销售电视机的折线图: (1)这是 统计图; (2)甲、乙两家商店销售量最多的月份是 ,最少的月份是 ; (3)甲、乙两家商店这一年销售量的共同趋势是 ; (4)这一年中 月两家的销售量是相同的; (5) 季度甲商店的销售量低于乙商店的销售量,但甲商店的店主可能采取了 等这些有力的促销措施使得 季度甲商店的销售量高于乙商店的销售量。 议一议:阅读教材,解决下面的问题: 【归纳总结】各种统计图的长处: 1.扇形统计图能清楚地 ; 2.条形统计图能清楚地 ; 3. 能清楚地反映事物的变化趋势; 4.复式统计图能清楚地 。 所以我们在应用统计图描述数据时,要根据 恰当地选择合适的统计图。 选一选% 2003~xx 年粮食产量及其增长速度 粮食产量 比上年增长 43071 44347 48412 49000 48745 38000 40000 42000 44000 46000 48000 50000 52000 5 20 25 -5 -5.1 9.0 1.1 2.9 0.7

5.3 用统计图描述数据 1.折线统计图与条形统计图 (1)用一个单位长度表示一定的数量,根据数量的多少描点,然后把各点用线段依次连接起来,像这样的统计图叫做折线统计图. (2)用线段长度表示数据,根据数量的多少画成长短不同的长方形直条,然后按顺序把这些直条排列起来,像这样的统计图叫做条形统计图. 析规律对条形统计图与折线统计图的理解 条形统计图是通过条形的高度来表示数据的大小,易于比较数据之间的差别;折线通过用数据点的连线来表示一些连续型数据的变化趋势. 【例1】随着网络的普及,越来越多的人喜欢到网上购物.某公司对某个网站2009年到2012年网上商店的数量和购物顾客人次进行了调查.根据调查结果,将四年来该网站网上商店的数量和每个网上商店年平均购物顾客人次分别制成了折线统计图和条形统计图.请你根据统计图提供的信息完成下列填空: (1)2011年该网站共有网上商店________个; (2)2012年该网站网上购物顾客共有__________万人次; (3)这4年该网站网上购物顾客总人数有__________万人次. 解析:(1)由折线统计图可看出2011年对应的网上商店为50个;(2)由条形统计图可看出2012年该网站网上购物顾客共有45万人次;(3)结合两个统计图可依次求出2009,2010,2011,2012四年的网上购物顾客分别为5×20=100(万人),10×30=300(万人);20×50=1 000(万人);45×80=3 600(万人),一共100+300+1 000+3 600=5 000(万人). 答案:(1)50(2)45(3)5 000 析规律折线统计图、条形统计图的特点 折线统计图与条形统计图均能够直观反映每个项目的具体数据.折线统计图不但可以表示数量的多少,而且能够清楚地表示出数量的增减变化情况. 2.三种统计图的特点 (1)条形统计图 条形统计图是用一个单位长度表示一定的数量,根据数量的多少按比例画出长短不同的

121教学模式 科目_________________________年级_________________________ 数学 八年级 潘明明

教师____________ 课前1分钟防火教育 数学 “121”教学模式导学案(______科)

(2)估计这10个面包的平均质量,再具体算一算,看看你的估计水平如何。 目的:通过学生读取随机抽取了同种规格面包的统计图的信息,复习平均数、中位数、众数的概念,初步体会估计相关数据的平均数、中位数、众数的过程,从而引入新课。 注意事项:引例的解答要让学生自主参与,带着积极的状态进入新课的学习。 第二环节:活动探究 内容1:试一试:某次射击比赛,甲队员的成绩如下: (1)根据统计图,确定10次射击成绩的众数、中位数,说说你的做法,与同伴交流。 (2)先估计这10次射击成绩的平均数,再具体算一算,看看你的估 8 8.2 8.4 8.6 8.8 9 9.2 9.4 9.6 9.8 10 12345678910 成绩 次数 甲队员10次射击成绩

计水平如何。 内容2:议一议:甲、乙、丙三支青年排球队各有12名队员,三队队员的年龄情况如下图: 甲队队员年龄 1234518 19 20 21 22年龄/岁 人数乙队队员年龄 24618 19 20 21 22年龄/岁 人数 丙队队员年龄 12345618 19 20 21 22年龄/岁 人数 (1)观察三幅图,你能从图中分别看出三支球队队员年龄的众数吗?中位数呢? (2)根据图表,你能大致估计出三支球队队员的平均年龄哪个大、哪个小吗?你是怎么估计的?与同伴交流。 (3)计算出三支球队队员的平均年龄,看看你上面的估计是否准确? 内容3:做一做:小明调查了班级里20位同学本学期计划购买课外书的花费情况,并将结果绘制成了下面的统计图. (1)在这20位同学中,本学期计划购买课外书的花费的众数是多少? (2)计算这20位同学计划购买课外书的平均花费是多少?你是怎么计算的?与同伴交流。 (3)在上面的问题,如果不知道调查的总人数,你还能求平均数吗?

数据的集中趋势和离散程度 【知识点1】正确理解平均数、众数和中位数的概念 一、平均数:平均数是反映一组数据的平均水平的特征数,反映一组数据的集中趋势.平均数的大小与一组数 据里的每一个数据都有关系,任何一个数据的变化都会引起平均数的变化. 例1:有四个数每次取三个数,算出它们的平均数再加上另一个数,用这种方法计算了四次,分别得到以下四个数:86, 92, 100, 106,那么原4个数的平均数是________ . 例2:有几位同学参加语文考试,赵峰的得分如果再提高13分,他们的平均分就达到90分,如果赵峰的得分降低5分,他们的平均分就只得87分,那么这些同学共有________人. 例3:有5个数,其平均数为138,按从小到大排列,从小端开始前3个数的平均数为127,从大端开始顺次取出3个数,其平均数为148,则第三个数是_______ . 例4:某5个数的平均值为60,若把其中一个数改为80,平均值为70,这个数是________ . 例5:A、B、C、D四个数,每次去掉一个数,将其余下的三个数求平均数,这样计算了4次,得到下面4个数. 23, 26, 30, 33 A、B、C、D 4个数的平均数是多少 例6:有5个抽屉,分别有图书33本、42本、20本、53本和32本,平均每个抽屉里有图书多少本? 例7:小明参加了四次数学测验,平均成绩是88分,他想再通过一次数学测验将五次的平均成绩提高到最少90分,那么在下次测验中,至少要得多少分? 例8:四个数的平均值是30,若把其中一个改为50,平均值就变为40,这个数原来是多少? 例9:有甲、乙、丙三个数,甲数和乙数的平均数是42,甲数和丙数的平均数是46,乙数和丙数的平均数是47,求甲、乙、丙三个数各是多少? 例10:某人沿一条长为12千M的路上山,又从原路返回,上山的速度是2千M/小时,下山的速度是6千M/小时。那么,他在上山和下山的全过程当中的平均速度是多少千M每小时? 例11:若不选择教材中的引入问题,也可以替换成更贴近学生学习生活中的实例,下举一例可供借鉴参考。 某校初二年级共有4个班,在一次数学考试中参考人数和成绩如下: 求该校初二年级在这次数学考试中的平均成绩? 二、众数:在一组数据中出现次数最多的数据叫做这一组数据的众数.一组数据中的众数有时不唯一.众数着

数据分析解题方法 平均数: 1.加权平均数: 若n 个数n x x x x ...,,,321的权分别是n a a a a ,...,,,321,则有 n a x a x a x a x x n n ++++= ...222211叫这n 个数的加权平均数。 2.当权为1时,就是我们小学学的算术平均数: 若n 个数n x x x x ...,,,321的权1 ...321=====n a a a a ,则有n x x x x x n ++++=...221叫这n 个数的算术平均数。 注:实际上小学学的就是加权平均数,只不过权都是1. 权的表现形式: 百分数、频数、频率、个数、人数、比例等都代表权。 一个小组的组中值=2最小值 最大值+(两端点数的平均数);小组中的极差=最大值-最小值。 若数据n x x x x 、、、、...321的平均数是x ,则新数据b ax b ax b ax b ax ++++4321...、、、、的平均数是b x a +。 权可反映数据的相对“重要程度”,要突出某个数据,只需赋予较大的权,权的差异对结果产生直接影响。 比赛打分情况:求平均数,需要去掉最高分和最低分,再求平均数,才是平均分。 常用样本平均数估计总体平均数。主要是:利用已知的数据求出平均数,再根据题要求,按月、总数等类似于权一样的数据,就可以得出整体平均数,即可继续依题意解题。 平均数和加权平均数: ①都反映一组数据的集中趋势的“特征数” ②因权不同,加权平均数更能反映数据真实性。 10.平均数描述的是一组数据平均水平,受极端值影响很大,数据中任何一个数据变动都会影响平均数的变动。 中位数:

从统计图分析数据的集中趋势 一、教学内容分析 统计的核心是数据分析,统计教学重要目标是鼓励学生从数据中提取尽可能多的有效信息,尤其是图像信息,不是将统计的学习处理成单纯的数字计算和绘图技能而忽视运用方法提取图像信息,尤其是平均数的学习,除了算法理解、概念理解还有统计理解,学生除了喜欢使用众数、中位数,对平均数的理解不应该是单纯的计算,也应该学会通过统计图的估计来加深理解,让学生能在处理数据中想到用平均数,愿意用平均数来刻画数据,体会平均数、众数、中位数在统计图像中的意义和价值。 学生在小学阶段已经了解如何制作条形统计图、扇形统计图、折线统计图以及它们各自的特点,会求平均数,初步了解了统计的意义。在上一课时从数据计算的角度学习了平均数、中位数、众数之后,本课时主要从统计图中直观的找到或大致估计出平均数、众数、中位数,是上一课时的延续和发展,同时和初一学过的统计图的选择紧密结合在一起,加深对统计图呈现数据的理解,发展几何直观和数据直觉,为下一课时数据的离散程度的学习打下基础,数据的离散程度是相对于集中趋势的偏离情况,所以本课时从图像中快速描述数据的集中趋势对离散程度的学习有很大的帮助,并从分析数据的好与坏体会做出决策的作用。 本节课通过利用统计图的特点和直观信息快速描述数据的集中趋势,培养学生建立数据直觉,发展几何直观有非常重要的作用,也为后续学习数据的离散程度打下基础。同时为高中阶段从频率分布直方图中分析平均数、众数、中位数以及方差、标准差,用总体密度曲线体会正态分布,了解数据的集中趋势,进而进入变量间相关关系的回归分析,为大学的学习提供必备的基础知识。纵观各学段,学生都经历了完整的统计过程,在每个过程中不断深入分析数据,培养统计能力。 基于以上分析,确定本节课的教学重点是从统计图中分析数据的集中趋势. 二、学情分析 知识基础:学生在六年级下册第八章学习了《数据的收集与整理》,经历了数据的收集、整理、描述和分析的过程,经历调查、统计等活动,会绘制扇形统计图和频数直方图,能从条形统计图、折线统计图、扇形统计图中获取信息。