2型糖尿病合并高血压患者的临床多因素分析

谷晓宁员战民袁申元1(中央民族大学医院内科,北京100081)

〔摘要〕目的观察2型糖尿病(T2DM)合并高血压对患者的临床影响,提高对T2DM合并高血压的临床认识。方法选择T2DM合并高血压患者82例,作为DM+HP组;选择同期单纯糖尿病患者96例,作为DM组,比较两组患者身高、体重、体质指数、颈围、腰围、臀围、腰臀比,并比较两组患者甘油三酯(TG)、总胆固醇(TC)、血尿酸(UA)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)。同时在DM+HP组中,将上述指标与患者高血压级别进行相关性分析。结果两组患者在一般情况及生化指标方面比较,差异具有统计学意义(P<0.05),DM+HP组显著高于DM组;在DM+HP组患者中,高血压分级与一般情况及生化指标呈正相关性(P<0.05)。结论对于T2DM患者,在积极控制血糖的同时,应注意控制血压,经常性的进行一般情况及生化指标检查,对早期发现及治疗具有重要的临床意义。

〔关键词〕2型糖尿病;合并;高血压;临床影响;多因素分析

〔中图分类号〕R587.1〔文献标识码〕A〔文章编号〕1005-9202(2012)02-0235-03;doi:10.3969/j.issn.1005-9202.2012.02.006

糖尿病(DM)患者中高血压患病率高达20% 40%〔1〕。近年来,随着我国老龄人口的增加,其患病率呈上升趋势,严重危害人们身体健康〔2〕。高血压、DM与血脂的关系极为密切,是冠心病的主要危险因素,并且他们有一些共同的发病机制〔3〕。高血压是促进DM患者发生心脑血管疾病的重要原因之一,DM 合并高血压病患者血脂紊乱及心脑血管疾病发生率明显高于单纯DM患者。临床相关研究表明,降低DM患者的血压可以降低脑卒中发生率的35% 40%,心肌梗死发生率的20% 25%及心衰发生率的50%〔4〕。观察2型DM(T2DM)合并高血压对患者的临床影响,旨在提高对T2DM合并高血压的临床认识,促进对其临床诊疗的开展,现报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料选择2008年1月至2010年12月,在中央民族大学社区的T2DM合并高血压患者82例,作为DM+HP组,其中男46人,女36人,年龄38 79岁,平均年龄(48.6?9.2)岁,上述患者DM诊断均符合WHO关于DM的临床诊断标准〔5〕,即空腹血糖(FBG)≥7.0mmol/L和(或)餐后2h血糖(2hPG)≥11.1mmol/L,且经临床其他检查确诊为T2DM,排除了其他原因引起的继发性血糖升高,排除了具有胰腺炎或胰腺切除病史;排除了哺乳期或妊娠期的女性患者。高血压病诊断均符合2000年《中国高血压防治指南》高血压诊断标准〔6〕,排除了单纯收缩期高血压患者,排除了其他原因引起的继发性血压升高。以上患者均无其他基础性疾病或器质性病变,无慢性消耗性疾病或恶性肿瘤病史,意识清晰,能够正常交流。选择同期同地区T2DM患者96例,分为DM组,其中男53人,女43人,年龄36 77岁,平均年龄(46.8?8.2)岁,上述患者T2DM 诊断符合上述标准,且血压正常,不伴有高血压病及其他严重基础性疾病和器质性病变。以上两组患者在性别组成、年龄结构、平均年龄、患者一般状况等方面比较,差异无统计学意义(P>0.05),病例资料具有可比性。

1.2临床观察及分析内容记录上述患者身高、体重、体质指数(BMI)、颈围、腰围、臀围、腰臀比;同时检测上述患者甘油三酯(TG)、总胆固醇(TC)、血尿酸(UA)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)水平,所得数据进行分组统计比较。将T2DM合并高血压患者按照血压分级进行分类,比较血压分级与患者一般情况的相关性。

1.3统计学方法观察记录所得计量数据采用x?s表示,使用SPSS16.0软件行t检验和相关性分析。

2结果

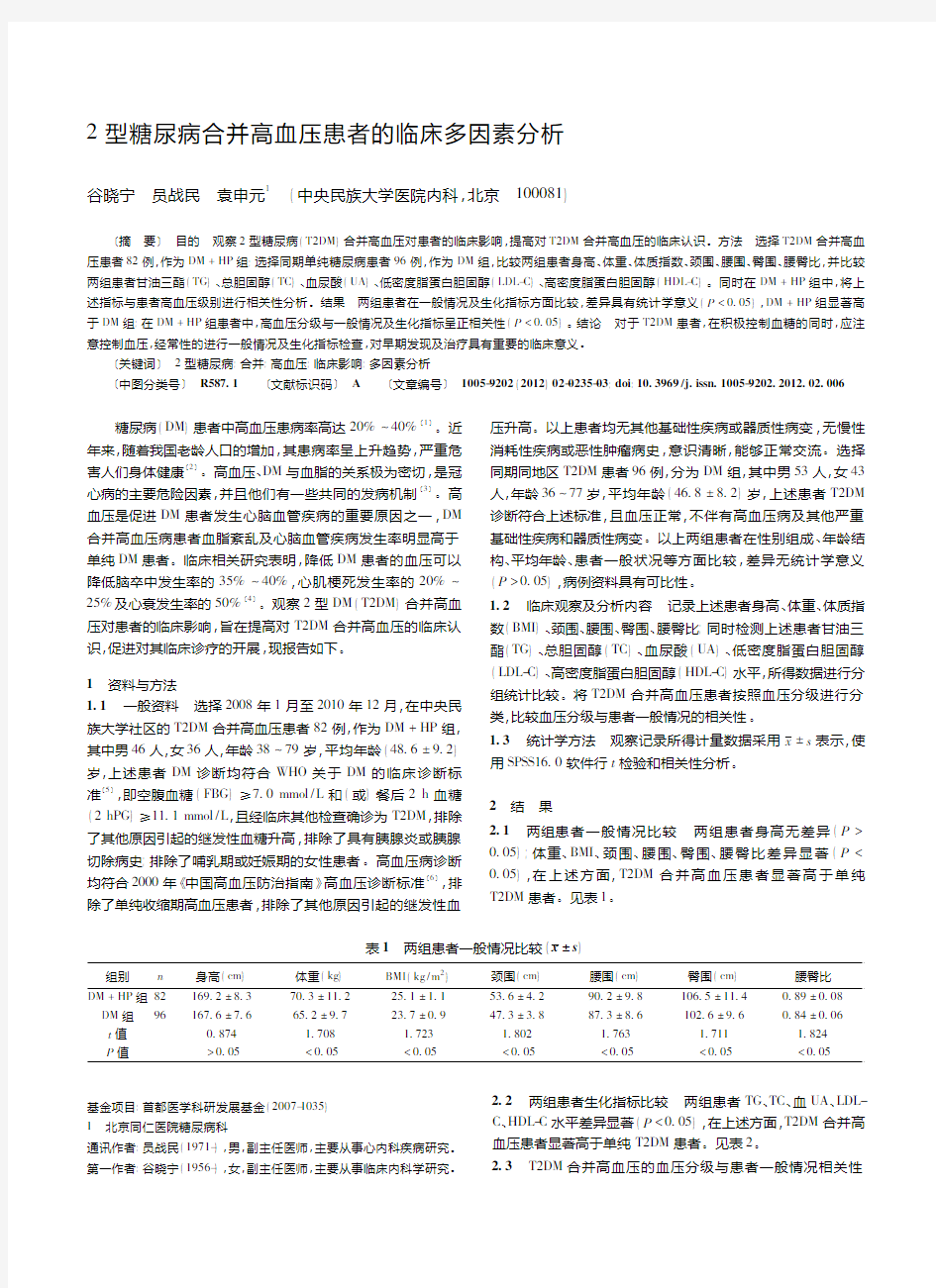

2.1两组患者一般情况比较两组患者身高无差异(P>0.05);体重、BMI、颈围、腰围、臀围、腰臀比差异显著(P<0.05),在上述方面,T2DM合并高血压患者显著高于单纯T2DM患者。见表1。

表1两组患者一般情况比较(x?s)

组别n身高(cm)体重(kg)BMI(kg/m2)颈围(cm)腰围(cm)臀围(cm)腰臀比DM+HP组82169.2?8.370.3?11.225.1?1.153.6?4.290.2?9.8106.5?11.40.89?0.08 DM组96167.6?7.665.2?9.723.7?0.947.3?3.887.3?8.6102.6?9.60.84?0.06 t值0.874 1.708 1.723 1.802 1.763 1.711 1.824 P值>0.05<0.05<0.05<0.05<0.05<0.05<0.05

基金项目:首都医学科研发展基金(2007-1035)

1北京同仁医院糖尿病科

通讯作者:员战民(1971-),男,副主任医师,主要从事心内科疾病研究。第一作者:谷晓宁(1956-),女,副主任医师,主要从事临床内科学研究。2.2两组患者生化指标比较两组患者TG、TC、血UA、LDL-

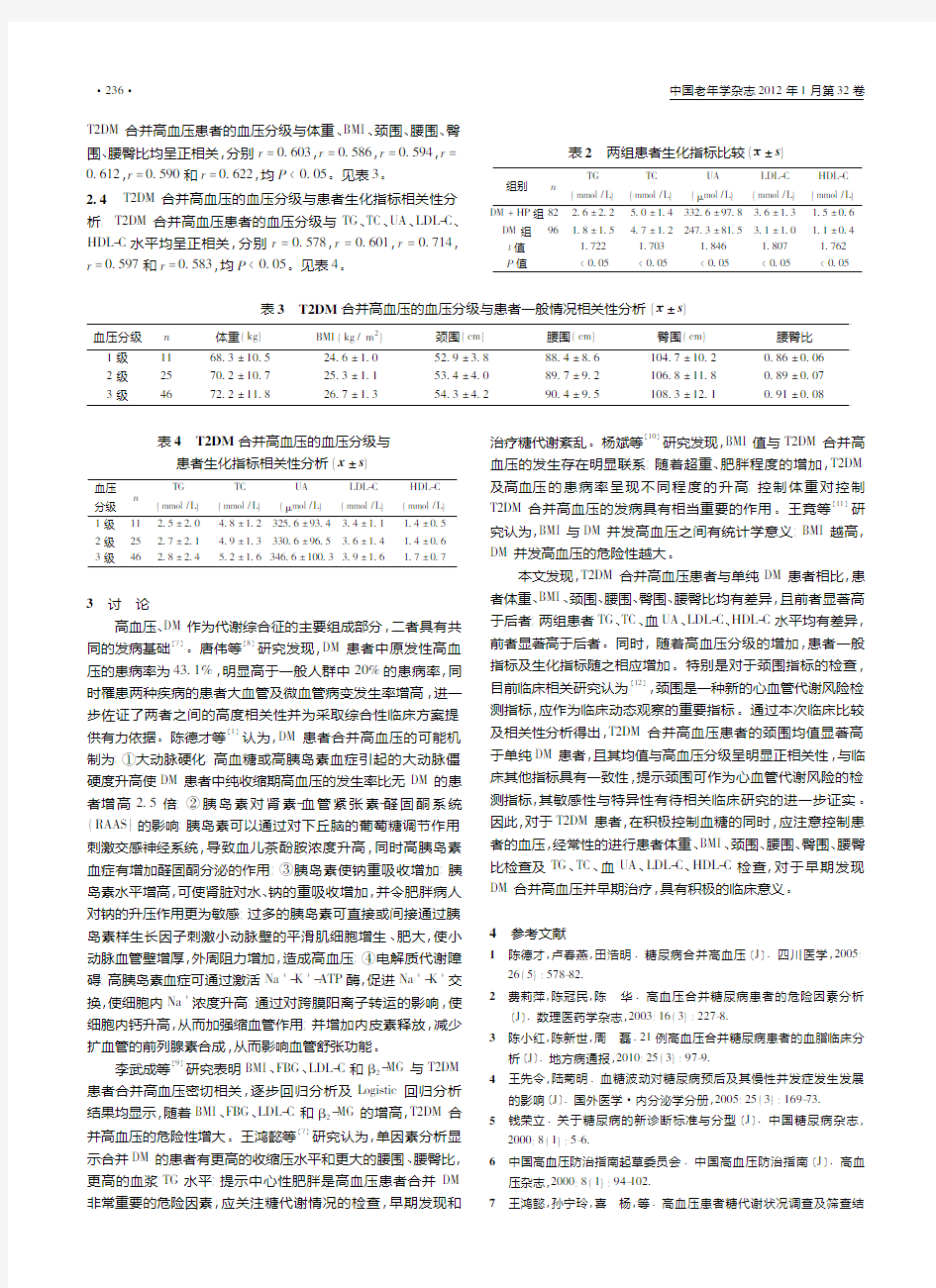

C、HDL-C水平差异显著(P<0.05),在上述方面,T2DM合并高血压患者显著高于单纯T2DM患者。见表2。

2.3T2DM合并高血压的血压分级与患者一般情况相关性

2型糖尿病临床路径 (2011年版) 一、2型糖尿病临床路径标准住院流程 (一)适用对象。 第一诊断为2型糖尿病(ICD-10︰E11.2- E11.9)进行高血糖控制及血管并发症筛查。 (二)诊断依据。 根据《WHO 1999年糖尿病诊断标准》,《2007年版中国糖尿病防治指南》(中华医学会糖尿病分会,2007年) 1.有糖尿病症状(典型症状包括多饮、多尿和不明原因的体重下降等)者满足以下标准中一项即可诊断糖尿病: (1)任意时间血浆葡萄糖≥11.1mmol/L (200mg/dl); (2)空腹(禁食时间大于8小时)血浆葡萄糖≥7.0mmol/L (126mg/dl); (3)75g葡萄糖负荷后2小时血浆葡萄糖≥11.1mmol/L (200mg/dl)。 2.无糖尿病症状者,需满足以上三项标准中的两项。 (三)治疗方案的选择及依据。 根据《2007年版中国糖尿病防治指南》(中华医学会糖尿病分会,2007年)等 1.一般治疗: (1)糖尿病知识教育; (2)饮食治疗; (3)运动疗法。 2.药物治疗: (1)口服降糖药治疗;

(2)胰岛素治疗。 (四)标准住院日为≤14天。 (五)进入路径标准。 1.第一诊断必须符合2型糖尿病ICD-10︰E11.2- E11.9疾病编码。 2.除外1型糖尿病、妊娠糖尿病、特殊类型糖尿病及其他因素所导致的血糖升高。 3.达到住院标准:符合糖尿病诊断标准,并经临床医师判断需要住院治疗。 4.当患者同时具有其他疾病诊断,如在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。 (六)住院期间检查项目。 1.入院后所必需进行的检查项目: (1)血常规、尿常规(包括酮体)、大便常规; (2)全天毛细血管血糖谱(三餐前、三餐后2小时、睡前、必要时0点、3AM等),动态血糖监测(血糖未达标和/或血糖波动较大者); (3)肝肾功能、血脂、电解质、血粘度; (4)糖化血红蛋白(HbA1c)和糖化血清蛋白(果糖胺); (5)口服糖耐量试验和同步胰岛素或C肽释放试验; (6)胸片、心电图、腹部B超。 2.并发症相关检查:尿蛋白/肌酐、24h尿蛋白定量、眼底检查、神经传导速度、心脏超声、颈动脉和下肢血管彩超等。 3.根据患者病情需要可增加以下检查项目: (1)ICA、IAA、GAD、IA-2自身抗体测定,血乳酸; (2)24h动态血压监测,运动平板试验、心肌核素检查、冠脉CTA 或冠状动脉造影;

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/772347551.html, 2型糖尿病合并肺部感染临床分析 作者:杨明花 来源:《中国实用医药》2014年第05期 【摘要】目的分析2型糖尿病合并肺部感染的病因及临床表现。方法本院收治的84例2型糖尿病患者,一经发现确诊为合并肺部感染,立即给予抗生素和胰岛素等对症治疗。结果84例2型糖尿合并肺部感染的患者中, 79例患者的感染得到了有效的控制, 2例患者因继发多器官功能衰竭死亡, 3例患者放弃治疗。结论 2型糖尿病合并肺部感染应早发现,早治 疗。糖尿病患者应严格警惕肺部感染发生的可能性,做到早期预防和合理药物治疗,以减少2型糖尿型合并肺部感染的发病率。 【关键词】 2型糖尿病;肺部感染;临床分析 糖尿病并发肺部感染是导致糖尿病患者死亡的重要原因之一[1]。糖尿病患者一旦发生肺 部感染就较为严重,且不易控制,预后较差。肺部感染可使糖尿病患者继发代谢紊乱,病情加重。现将河南省长葛市中医院收治的84例糖尿病合并肺部感染患者的临床资料整合,报告如下。 1 资料与方法 1. 1 一般资料将本院2011年1月~2012年1月收治的糖尿病合并肺部感染患者的临床资料整合分析。本组患者共84例,其中男患者51例,女患者33例,年龄段为41~86岁,平均年龄(61.4±6.7)岁,病程为3个月~25年,平均病程(8.7±3.5)年。所有患者均符合糖 尿病的诊断标准。 1. 2 方法 1. 2. 1 检查方法网织红细胞10×109/L, 61例;所有患者均行X线检查,其中16例合并胸腔积液, 21例合并支气管炎, 8例合并支气管扩张, 2例合并肺结核,其它无合并疾病;84例患者中行痰培养检查患者例52例,分别为4例白色念珠菌, 9例大肠埃希杆菌, 18例 肺炎链球菌, 4例结核杆菌和8例克雷伯杆菌,其余患者痰培养均为阴性,痰培养阳性率为82.69%。详见表1。 1. 2. 2 治疗方法所有2型糖尿病患者,一经发现确诊为合并肺部感染,立即给予抗生素和胰岛素等对症治疗,进行饮食控制。所有患者均进行血糖监测,使用胰岛素控制血糖,根据临床动态血糖数值调整胰岛素使用的剂量。同时,积极关注患者原发病灶的治疗,预防并发症的发生。根据患者细菌药敏培养结果选择适合的抗生素进行治疗,同时给予吸氧、吸痰 及止咳等对症治疗。 2 结果

糖尿病合并尿路感染54例的临床分析(作者:___________单位: ___________邮编: ___________) 【摘要】探讨糖尿病并发尿路感染的有效诊断及有效防治措施。对本院收治54例糖尿病合并尿路感染的患者,进行尿常规,尿菌培养及药敏情况进行回顾性分析。54例糖尿病合并尿路感染的患者,经1~3周控制血糖,抗感染治疗后,除1例外,余均痊愈。控制血糖,适当选择敏感抗生素是控制糖尿病并发尿路感染的关键。【关键词】糖尿病;尿路感染;抗生素;临床分析 糖尿病(diabetes mellitus)是由多种原因引起以慢性高血糖为特征的代谢紊乱。糖尿病发病率正在呈逐年上升趋势,其合并感染的发病率较高,而尿路感染是糖尿病最常见的并发症之一,糖尿病合并尿路感染病情重,不易控制,常常威胁患者生命。对本院3年54例糖尿病合并尿路感染的患者进行分析。 1 资料与方法 1.1 一般资料54例患者,男40例,女14例,年龄28~72岁,患者有糖尿病病史2~20年,其中膀胱炎49例,肾盂肾炎5例。 1.2 临床表现高热、寒颤1例,中度发热15例,腰部酸痛,

肾区叩痛明显4例,尿路刺激征5例。54例患者给予尿沉渣检查示白细胞大于10个/HP,清洁中段尿培养阳性,细菌计数大于1000个/ml 均诊断为尿路感染,尿培养致病菌大肠埃希氏菌38例,变形杆菌4例,金黄色葡萄球菌6例,克雷白杆菌4例,白色念珠菌2例。 1.3 治疗方法 1.3.1 控制血糖采用饮食控制和药物治疗糖尿病,皮下注射胰岛素及口服降糖药治疗,将空腹血糖控制在70mmol/L以下,餐后血糖控制在10.0mmol/L以下。 1.3.2 抗感染根据药物敏感试验选择有效抗生素,如头孢他啶、头孢曲松、氨苄西林、氧氟沙星、环丙沙星、庆大霉素。其中联合静脉用药3例,同时膀胱冲洗4例,余为单一用药。除1例外使用4天后,体温均有一定下降。平均疗程为2周。 2 结果 经过1~3周治疗后,患者血糖均可维持在6.6~7.9mmol/L,尿路感染症状消失,复查尿培养无细菌生长。1例膀胱炎患者出院后1周症状反复。 3 讨论 糖尿病患者由于长期血糖控制不好,长期高血糖状态有利于细菌生长繁殖[1],加上其免疫功能低下,中性粒细胞趋化,吞噬能力和杀菌能力降低,特别是高血糖时,血细胞大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的杀菌能力下降而易于感染[2]。因此血糖的水平与感染的发生率明显有关。

卫生部 2 型糖尿病临床路径(2009年版) 一、2型糖尿病临床路径标准住院流程 (一)适用对象。 第一诊断为2型糖尿病(ICD-10:E11.2- E11.9进行高血糖控制 及血管并发症筛查。 (二)诊断依据。 根据《WHO 1999年糖尿病诊断标准》,《2007年版中国糖尿病防治指南》(中华医学会糖尿病分会,2007年) 1.有糖尿病症状(典型症状包括多饮、多尿和不明原因的体重下降等)者满足以下标准中一项即可诊断糖尿病: (1)任意时间血浆葡萄糖》11.1mmol/L (200mg/dl); (2)空腹(禁食时间大于8小时)血浆葡萄糖》7.0mmol/L (126mg/dl); (3)75g葡萄糖负荷后2小时血浆葡萄糖》11.1mmol/L (200mg/dl)。 2.无糖尿病症状者,需满足以上三项标准中的两项。 (三)治疗方案的选择及依据。 根据《2007年版中国糖尿病防治指南》(中华医学会糖尿病分会,2007年)等

1.一般治疗:

(1)糖尿病知识教育; (2)饮食治疗; (3)运动疗法。 2.药物治疗: (1)口服降糖药治疗; (2)胰岛素治疗。 (四)标准住院日为w 14天。 (五)进入路径标准。 1.第一诊断必须符合2型糖尿病ICD-10 : E11.2- E11.9疾病编码。 2.除外 1 型糖尿病、妊娠糖尿病、特殊类型糖尿病及其他因素所导致的血糖升高。 3.达到住院标准:符合糖尿病诊断标准,并经临床医师判断需要 住院治疗。 4.当患者同时具有其他疾病诊断,如在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。 (六)住院期间检查项目。 1.入院后所必需进行的检查项目: ( 1 )血常规、尿常规(包括酮体)、大便常规; 编辑版word

糖尿病合并感染的发生率不同报导为32.7%~90.5%,据统计约有10%的糖尿病患者死于感染,而肺部感染约占糖尿病合并感染的45%,其病死率可达41%,糖尿病不仅使肺部感染的风险增加,而且病情加重,治疗较困难,预后更差。高血糖对机体有诸多不良影响:①使机体防御功能下降,高糖环境下不仅体液免疫失调,细胞免疫功能也下降,当血糖超过14 mmoL/L时,白细胞趋化性下降,吞噬功能减弱。血糖控制不良时,体内蛋白合成下降,分解加速,使免疫球蛋白、补体、抗体等生成减少,对致病菌的防御功能减弱,细菌可在肺内立足和生长繁殖;②肺是糖尿病微血管病变的靶器官之一,糖尿病患者肺毛细血管基底膜增厚,毛细血管床减少,肺表面活性物质降低,导致弥散功能下降,通气-血流比例失调,肺功能受损;③糖尿病患者红细胞2-3二磷酸甘油(2,3-DPG)合成减少,血中HbA1c增高,使血红蛋白氧离曲线左移,不利于氧释放,易出现低氧血症,持续低氧及感染应激情况下使皮质醇、生长激素等分泌增多,导致血糖升高,增加感染风险;④糖尿病使肝脏转化VitA机能减弱,影响呼吸道上皮修复和角化过度,黏膜细胞分泌功能障碍,局部抵抗力下降;⑤糖尿病患者常并发胃轻瘫,尤其老年患者吞咽与声门动作不协调,增加误吸危险,加之气管和支气管粘液纤毛功能减退,咳嗽反射差,肺组织弹性低等均可致排痰障碍,易促使细菌进入下呼吸道,使其更易生长繁殖。 本例由于长期血糖控制不佳,发生肺部感染后即表现低氧血症,又因病原菌不明的经验性抗菌力度不够,尽管入院后即开始按糖尿病酮症酸中毒治疗,糖代谢紊乱一度得到缓解,但由于感染病情进展,糖尿病病理生理所致的气道改变使排痰不畅发生痰阻塞,窒息加重缺氧,导致感染进一步恶化,再次出现高血糖及酮症,经纤支镜多次吸痰并多次取标本培养,最终明确致病菌并按药敏给药,使感染得到有效遏制,糖代谢也相应得到纠正。 糖尿病与肺部感染常互为影响,使病情复杂、迁延不愈,对此类患者治疗糖尿病与抗感染是否能同时重视,同时进行并及时采取有效措施均会影响预后。控制血糖是基础,血糖控制不佳者死亡风险高达30%。对于血糖控制,首选胰岛素静脉泵入,如能进食,可予三餐前追加相应剂量。由于感染制约,血糖常不稳定,治疗中定时监测血糖,精细调整剂量,使血糖控制在6~10 mmoL/L之间为宜。糖尿病肺部感染可由多种病原菌引起,包括非典型病原体(如肺炎支原体、衣原体、军团菌属)、结核杆菌和病毒,但多数为G-杆菌及真菌,混合感染比例大,对抗菌素的耐药率高,应争取尽快作出病原学诊断,合理应用抗菌素。在获得病原菌诊断之前常需采用广谱抗菌素,并需联合用药,足量足疗程,同时也要考虑肝肾功能,疗程虽无严格研究证据支持,但一般临床经验主张适当延长至X线上肺炎吸收或基本吸收。对气道管理不容忽视,由于高血糖,尤其高龄患者对气道的特殊影响,患者排痰不畅加之潜在的误吸,因此,气道雾化吸入支气管扩张剂以解痉排痰,改善小气道通气功能,可减少由于通气障碍而发生的并发症,应用纤支镜吸痰不仅使气道通畅,而且对采取有效标本检出致病菌,应用有针对性抗菌素治疗非常重要。糖尿病患者合并感染时,机体处于高分解代谢状态,易发生低蛋白血症,改

糖尿病并发尿路感染100例临床分析 目的:探讨糖尿病并发尿路感染的有效诊断、危险因素及治疗。方法:对100例糖尿病并发尿路感染的患者资料进行回顾性分析。结果:年龄大、女性、病程长、糖化血红蛋白高、留置导尿、合并其他疾病为感染危险因素,尿培养显示老年糖尿病尿路感染以革兰阳性菌为主,主要为大肠埃希菌,其次为表皮葡萄球菌、粪肠球菌、产气肠杆菌。经控制血糖、抗感染治疗,尿路感染症状消失,尿常规检查正常。结论:对糖尿病合并尿路感染的治疗,控制血糖与控制感染同等重要。适当的选择敏感抗生素,尽量避免导尿,定期检查尿常规。 糖尿病和尿路感染是临床常见病、多发病,糖尿病发病率呈逐年上升的趋势,糖尿病所致的各种急慢性并发症是危害人类健康的主要因素,尿路感染为其最常见并发症之一,糖尿病患者泌尿系感染的发病率明显高于非糖尿病患者,且病情严重,病程长,不易控制。积极预防及及时治疗是控制糖尿病患者并发尿路感染的关键,2009年1月-2011年12月本院收治糖尿病并发尿路感染患者100例,现分析报告如下。 1资料与方法 1.1一般资料本组100例患者均为2型糖尿病,糖尿病史2~20年。其中男22例,女78例;年龄40~80岁,平均(61.9±10.3)岁,留置导尿患者12例;尿频53例,尿急39例,尿痛34例,腰痛15例,肉眼血尿5例,发热23例,无症状菌尿18例。全部病例均常规留清洁中段尿培养,主要为大肠埃希菌56例,表皮葡萄球菌24例,其余为产气肠杆菌,粪肠球菌。实验室检查,尿常规,白细胞+~++++,脓细胞+~+++。血糖7.0~15.0 mmol/L 65例,>15.0 mmol/L 35例。 尿路感染诊断标准:(1)凡是真性细菌尿者,均可诊断为尿路感染,真性细菌尿指:在排除假阳性的前提下,清洁中段尿细菌定量培养≥105/m l,如无临床症状,则要求2次细菌培养均为有意义的细菌尿,且为同一菌种;(2)膀胱穿刺尿细菌定性培养有细菌生长[1]。本院采取第一种方法。 1.2治疗方法 1.2.1控制血糖采用饮食控制和药物治疗糖尿病,主要使用胰岛素,59例患者因合并不同其他合并症,如冠心病、高血压病、糖尿病肾病、糖尿病视网膜病变等,故使用胰岛素控制血糖,其中13例使用小剂量胰岛素静脉点滴;其余46例每日皮下注射胰岛素两次(诺和灵30R预混胰岛素,早晚各1次);其余41例采用口服药治疗,将血糖控制在7.0 mmol/L以下。 1.2.2抗感染首选喹诺酮类、三代头孢类(如头孢曲松钠)抗生素,培养结果出来后根据培养结果调整为敏感抗生素,同时嘱患者多饮水,并给予对症治疗。严重感染采用联合用药,并加强营养支持。疗程7~21d。 1.3疗效判定标准治愈:尿急、尿频、尿痛、血尿发热等临床症状消失,尿常规转阴,尿菌阴性;显效:临床症状消失,尿菌落计数减少;好转:临床症状减轻,尿常规转阴,尿菌仍阳性;无效:上述临床症状无好转或反而加重,尿菌检查达不到正常标准者。 2结果 所有患者经治疗后临床症状消失,体温正常,患者血糖控制在 6.0~7.8 mmol/L。治愈68例,显效28例,好转4例。其中年龄大、女性、病程长、糖

高血压及糖尿病防治知识讲稿 主讲:张恒 高血压是全球人类最常见的慢性病。心脑血管病的发生和死亡一半以上与高血压有关,控制高血压是防治心脑血管病的切入点。 高血压的定义:在未用抗高血压药的情况下,非同日三次测量,收缩压≥140mmHg和/或舒张压≥90mmHg,可诊断为高血压。患者有高血压史,目前正在服用抗高血压药,血压虽低于140/90mmHg,也应诊断为高血压。 一、特殊人群高血压处理 (一)老年人:老年(>65岁),降压药务必从小剂量开始,根据耐受性逐步降压,应测量用药前后坐立位血压;尤其对体质较弱者更应谨慎。老年人有较多危险因素、靶器官损害、合并心血管病、糖尿病等情况也较多,常需多药合用。 (二)冠心病:稳定性心绞痛时首选β受体阻滞剂或长效钙拮抗剂及长效ACEI;急性冠状动脉综合征时选用β受体阻滞剂或ACEI;心肌梗死后病人用ACEI、β受体阻滞剂和醛固酮拮抗剂。 (三)高血压合并心力衰竭:症状少者用ACEI和β受体阻滞剂;症状多的可将ACEI 或ARB、β受体阻滞剂、ARB和醛固酮拮抗剂,或与袢利尿剂合用。左心衰竭者的血压目标<120/80mmHg。 (四)高血压合并糖尿病:高血压伴糖尿病常需要严格控制血压。要求将血压目标降至130/80 mmHg以下,因此常以ACEI、ARB联合用钙拮抗剂、小剂量噻嗪类利尿剂或β受体阻滞剂。要重视糖尿病的降糖和降压治疗,降压治疗减少血管疾病的净效益更好。 (五)慢性肾脏疾病:血压应严格控制在130/80 mmHg以下,尿白蛋白>1g/d时血压应控制在125/75 mmHg以下,首选ACEI、ARB,有利于防止肾病进展,重度患者须合用袢利尿剂。 (六)脑血管病后:急性脑卒中降压治疗有争议。如血压≥220/120m mHg的,可考虑适度降压治疗,但应缓慢降压和密切观察病人反应。有短暂性脑缺血发作或脑卒中史(非急性期)者,进行适度的降压治疗均能减少卒中的再发。降压后头晕加重者,应注意有无颈动脉狭窄问题。如双侧颈动脉严重狭窄,则谨慎或缓慢降压。 二、降压药物服用注意事项 降压药应从小剂量开始,降压速度不宜多快。由于患者常为多种疾病并存,多同时存在其他心血管危险因素或靶器官损害,因此选择治疗药物也要慎之又慎,用药后要密切观察疗

糖尿病合并肺部感染危险因素的探讨 目的探讨糖尿病合并肺部感染的危险因素,并总结预防措施。方法选取2015年4月—2016年4月该院收治的50例糖尿病合并肺部感染患者作为观察组,以及同期住院接受治疗的50 例糖尿病未合并肺部感染患者作为对照组,对两组患者临床资料进行分析,观察影响感染发生的因素,并且寻找预防措施。结果两组间血糖控制不佳、高胆固醇血症、β2 微球蛋白异常及D-二聚体异常,患者比较差异有统计学意义(P<0.05),同时患者血糖难以控制、出现高胆固醇血症、β2 微球蛋白异常及D-二聚体异常等因素,成为主要糖尿病合并肺部感染的影响因素。结论积极控制患者血糖、血脂及微球蛋白及D-二聚体水平等可有效预防糖尿病肺部感染的发生。 标签:肺部感染;糖尿病;危险因素;预防措施 [Abstract] Objective To study the risk factors of diabetic lung infection,and summarizes the prevention measures. Methods Select from April 2015 to April 2016 in our hospital of 50 cases of pulmonary infection in patients with diabetic as observation group,and at the same time in the hospital for treatment of 50 cases of diabetes without pulmonary infection patients as control group,to analyze clinical data of two groups of patients,observe the influencing factors of infection,and to find preventive measures. Results Between the two groups of poor blood sugar control,hypercholesterolemia,beta 2 microglobulin anomalies and D - dimer,compare the difference was statistically significant(P<0.05),and blood glucose in patients with difficult to control,hypercholesterolemia,beta 2 microglobulin anomalies and abnormal factors of D - dimer,become the main influence factors of diabetic lung infection. Conclusion Patients with positive control blood sugar,blood fat and micro globulin and D - dimer level can effectively prevent the pulmonary infection of patients with type 2 diabetes mellitus. [Key words] Lung infection;Diabetes;Risk factors;Preventive measures 糖尿病是臨床常见疾病,对人们的生命健康有着严重的影响。糖尿病患者最常见并发症中包括肺部感染,糖尿病合并肺部感染具有多种临床表现,并且感染速度较快迅速,病情容易发生恶化,难以彻底根治,严重影响患者治疗效果,有时甚至可危及生命、因此,必须给予重视,并积极防治,以提高患者的生存质量。该次研究为探讨糖尿病合并肺部感染的危险因素,总结出有效的预防感染措施,现对该院50例糖尿病合并肺部感染患者进行研究,现报道如下。 1 资料与方法 1.1 一般资料 选取2015年4月—2016年4月该院收治50例糖尿病合并肺部感染患者作

2型糖尿病合并高血压的治疗进展 2型糖尿病和高血压合并发生时,发生心血管疾病的风险成倍增加,有效控制血糖和血压是,降低并发症发生和降低病死率的关键。疾病的治疗需在进行生活方式,饮食控制,体重控制,合理运动等非药物治疗的基础上,加用药物治疗将血糖和血压控制到目标范围内。该文主要阐述了目前针对2型糖尿病合并高血压的患者在治疗上的进展。 标签:2型糖尿病;高血压;治疗 [Abstract] When type 2 diabetes and hypertension occur,the risk of cardiovascular disease increases exponentially. Effective control of blood glucose and blood pressure is the key to reducing complications and reducing mortality. The treatment of the disease requires the use of medication to control blood glucose and blood pressure to the target range based on non-pharmacological treatments such as lifestyle,diet control,weight control,and reasonable exercise. This article focuses on the current progress in the treatment of patients with type 2 diabetes and hypertension. [Key words] Type II diabetes;Hypertension;Treatment 社会生产力高速的发展,人们生活方式改变,全球的疾病谱也发生了变化。高血压、糖尿病,冠心病等以前是“富贵病”,现在是“常见病”。这些慢性非传染性疾病发生率逐渐增多,趋于年轻化,严重危害着人类的健康。2017年底,国际糖尿病联盟公布的第八版全球糖尿病地图显示,2017年糖尿病成人患者(20~79岁)在全球有4.25亿人,其中有1/4的糖尿病患者1.144亿人在中国,是有糖尿病患者最多的国家。该文将讲述2型糖尿病合并高血压的患者如何进行。 糖尿病是一种以血糖代谢紊乱为特征的慢性疾病,2型糖尿病是一种常见的糖尿病类型,多发生于中老年人,发病机制是胰岛素抵抗继发胰岛素分泌不足,引起血糖代谢异常,可导致心、腦、肾、眼、糖尿病足的并发症。高血压是一种以血压升高为表现,也可导致心、脑、肾、眼的并发症。高血压是糖尿病患者较常见的合并疾病,有研究表明,2型糖尿病和高血压的发生有共同的发病基本--胰岛素抵抗[1]。糖尿病合并高血压对心血管的危害有乘积效应。糖尿病合并高血压使发生心血管疾病发生的风险,比单纯的糖尿病或高血压提高了2倍。2型糖尿病和高血压合并发生时,在控制血糖的基础上,还要积极控制血压,才能延长和降低并发症的发生[2]。下面从非药物治疗和药物治疗两个主要方面来进行介绍治疗进展。 1 非药物治疗 非药物治疗是2型糖尿病和高血压疾病治疗的基础[3],非药物治疗包括健康生活方式,饮食,运动,心理调节等。其中以饮食的控制最为重要。

高血压合并糖尿病患者如何选择降压药很多大型临床研究表明对于糖尿病患者,应首选的抗高血压药物是血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)。因为该药对糖尿病患者具有以下作用:①在发挥降压作用的同时,还可提高肌肉和脂肪对胰岛素的敏感性。②对糖脂代谢没有不良影响,有时还可以起到改善糖和脂肪代谢的作用。③可抑制动脉平滑肌细胞增殖,防止动脉粥样硬化形成,减轻或逆转左心室肥厚,改善心肌功能。④对早期糖尿病合并肾病患者可明显降低微量蛋白尿,具有保肾功能。 血管紧张素转换酶抑制剂品种较多,包括苯那普利、赖诺普利、依那普利、培哚普利、福辛普利等。需要指出的是,这些药物有极少数患者服后可能出现干咳等副作用,停服药物后干咳症状随即消失。此外合并有肾血管狭窄、肾脏功能障碍、高血钾的糖尿病患者慎用。在服药期间应注意监测血清肌酐和血钾的变化,血肌酐、血钾明显升高者不得使用。 临床上要想达到理想降压目的,通常一种药物是不够的。在我国,超过2/3的高血压病人需要两种或两种以上的药物来有效控制血压。临床上如果单用血管紧张素转换酶抑制剂,血压控制未能达标时,抗高血压药联合应用也有讲究,可考虑以下三种选择。 1.联合使用钙通道阻滞剂。血管紧张素转换酶抑制剂和钙离子拮抗剂的联 用,除增加降压效果外,还具有加强肾脏保护功能,而对糖代谢无不良 影响,故特别适用于糖尿病合并高血压的患者。 2.联合使用利尿剂,尤其是小剂量噻嗪类利尿剂,其与ACEI和血管紧张 素Ⅱ受体拮抗药联合应用,可明显增强降压效果,亦有助于减少各自的 不良反应。特别说明的是很多利尿剂都有降低血钾、升高血糖、血脂的 副作用,临床使用时,应注意。 3.联合β受体阻滞剂:对于合并有冠心病或心律较快的糖尿病患者,有时需 需要联合使用,首选心脏选择性的β1受体阻滞剂为宜,如倍他洛克等, 长期应用可能降低心肌梗死患者的病死率和再梗死率。但这类药可抑制 胰腺分泌,降低机体对胰岛素的敏感性,使葡萄糖耐量下降。同时,β

消渴病(2 型糖尿病)中医临床路径 (2017年版) 路径说明:本路径适合于西医诊断为2型糖尿病的住院患者。 一、消渴病(2 型糖尿病)中医临床路径标准住院流程 (一)适用对象 中医诊断:第一诊断为消渴病(TCD 编码:BNV060)。 西医诊断:第一诊断为 2 型糖尿病(ICD-10 编码:E11.902)。 (二)诊断依据 1.疾病诊断 (1)中医诊断标准 参考中华中医药学会《糖尿病中医防治指指南》(ZYYXH/T3.1~3.15—2007)。 (2)西医诊断标准 参考中华医学会糖尿病分会《中国 2 型糖尿病病防治指南》(2013年)。 2.证候诊断 参照国家中医药管理局印发的“消渴病(2 型糖尿病)中医诊疗方案(2017年版)”。 主证 肝胃郁热证(消渴病前期、早期) 阴虚火旺证(消渴病早期) 气阴两虚证(消渴病中期) 阴阳两虚证(消渴病后期) 兼证 瘀血证 痰湿证 (三)治疗方案的选择 参照国家中医药管理局印发的“消渴病(2 型糖尿病)中医诊疗方案(2017年版)”。 1.诊断明确,第一诊断为消渴病(2 型糖尿病)。 2.患者适合并接受中医为主的综合治疗。 (四)建议标准住院日≤14 天 (五)进入路径标准

1.第一诊断必须符合消渴病(2 型糖尿病)的患者。 2.达到住院标准:符合《糖尿病的入院指南》者。 3.当患者同时具有其他疾病,如在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入本路径。 4.排除消渴病痹证及消渴肾病者,因其需进入相关路径。 (六)中医证候学观察 四诊合参,收集该病种不同证候的主症、次症、舌、脉特点。注意证候的动态变化。 (七)入院检查项目 1.必需的检查项目 全血细胞分析,血肝肾功能和电解质,心肌酶谱,肌钙蛋白 I,血酮体、血乳酸、血常规、尿常规、粪常规、干化学血糖快速定量。测量身高、体重、BMI、血压等指标;全天毛细血管血糖谱(三餐前、三餐后 2 小时、睡前、必要检测夜间 0 时、凌晨 3 时等时间点的血糖),动态血糖监测;糖化血红蛋白和血脂;口服糖耐量试验和同步胰岛素和/或 C 肽释放试验;胸部正侧位片+心胸比、心电图、腹部超声。 2.可选择的检查项目:根据病情需要而定,如血型,血粘度,胰岛细胞抗体三项、C-反应蛋白、 DIC 初筛、动态红细胞沉降率、甲状腺功能、全段甲状旁腺激素、肾上腺功能、垂体功能、心钠素、血浆醛固酮、血管紧张素、肝炎病毒系列、腹部 B 超或彩超、动态血压、动态心电图、心电监护、交感皮肤测定、肢体动脉检查、双光能 X 线骨密度检查、PPG 指、趾动脉检查、激光多普勒血流检查、CT、MRI 等影像学检查等。 (八)治疗方法 1.辨证选择口服中药汤剂或中成药 (1)主证 ①肝胃郁热证:开郁清热。 ②阴虚火旺证:滋阴降火。 ③气阴两虚证:益气养阴。 ④阴阳两虚证:阴阳双补。 (2)兼证 ①瘀血证:活血化瘀通络。 ②痰湿证:行气化痰,祛湿降浊。

消渴病(2型糖尿病)临床路径 一、适用对象 中医诊断:第一诊断为消渴病(TCD编码:BNV060) 西医诊断:第一诊断为 2型糖尿病(ICD-10编码:E11.902) 二、诊断依据 (一)疾病诊断 1、西医诊断标准:《中国2型糖尿病病防治指南》参考中华医学会糖尿病分会(2010年)。 2、空腹血糖(FPG)≥7.0mmol/L(126mg/dl)。 3、或糖耐量试验(OGTT)中服糖2小时血糖(2hPG)≥11.1mmol/L(200mg/L);或随机血糖≥11.1mmol/L(200mg/L)。 (二)证候诊断 1、中医诊断标准:参照中华中医药学会《糖尿病中医防治指指南》(2010年)和“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组消渴病(2型糖尿病)诊疗方案”。 2、消渴病(2型糖尿病)临床常见证候: (1)主证 ①阴虚热盛证 ②气阴两虚证 ③阴阳两虚证 (2)兼证 ①瘀证 ②痰证 ③湿证 三、治疗方案的选择 (一)西医治疗方案 参照《2010年版中国糖尿病防治指南》(中华医学会糖尿病分会,2010年)。(二)中医治疗方案 参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组消渴病(2型糖尿病)诊疗方案”。 1、诊断明确,第一诊断为消渴病(2型糖尿病)。 2、患者适合并接受中医治疗。 四、标准住院日为≤10.5天 五、进入路径标准 1.第一诊断必须符合消渴病(TCD编码:BNV060)2型糖尿病(ICD-10编码:E11.902)编码患者。 2.除外1型糖尿病、妊娠糖尿病、特殊类型糖尿病及其他因素所导致的血糖升高。 3.达到住院标准:符合糖尿病诊断标准,并经临床医师判断需要住院治疗。 4.当患者同时具有其他疾病诊断,如在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。 5.其他因素(如感染、应激、放化疗后等)所导致的各种血糖升高者,不进入本路径。 六、中医证候学观察 四诊合参,收集该病种不同证候的主症、次症、舌、脉特点。注意证候的动态变

糖尿病合并尿路感染54例的临床分析 【摘要】探讨糖尿病并发尿路感染的有效诊断及有效防治措施。对本院收治54例糖尿病合并尿路感染的患者,进行尿常规,尿菌培养及药敏情况进行回顾性分析。54例糖尿病合并尿路感染的患者,经1~3周控制血糖,抗感染治疗后,除1例外,余均痊愈。控制血糖,适当选择敏感抗生素是控制糖尿病并发尿路感染的关键。 【关键词】糖尿病;尿路感染;抗生素;临床分析 糖尿病(diabetes mellitus)是由多种原因引起以慢性高血糖为特征的代谢紊乱。糖尿病发病率正在呈逐年上升趋势,其合并感染的发病率较高,而尿路感染是糖尿病最常见的并发症之一,糖尿病合并尿路感染病情重,不易控制,常常威胁患者生命。对本院3年54例糖尿病合并尿路感染的患者进行分析。 1 资料与方法 1.1 一般资料 54例患者,男40例,女14例,年龄28~72岁,患者有糖尿病病史2~20年,其中膀胱炎49例,肾盂肾炎5例。 1.2 临床表现高热、寒颤1例,中度发热15例,腰部酸痛,肾区叩痛明显4例,尿路刺激征5例。54例患者给予尿沉渣检查示白细胞大于10个/HP,清洁中段尿培养阳性,细菌计数大于1000个/ml 均诊断为尿路感染,尿培养致病菌大肠埃希氏菌38例,变形杆菌4例,金黄色葡萄球菌6例,克雷白杆菌4例,白色念珠菌2例。 1.3 治疗方法 1.3.1 控制血糖采用饮食控制和药物治疗糖尿病,皮下注射

胰岛素及口服降糖药治疗,将空腹血糖控制在70mmol/L以下,餐后血糖控制在10.0mmol/L以下。 1.3.2 抗感染根据药物敏感试验选择有效抗生素,如头孢他啶、头孢曲松、氨苄西林、氧氟沙星、环丙沙星、庆大霉素。其中联合静脉用药3例,同时膀胱冲洗4例,余为单一用药。除1例外使用4天后,体温均有一定下降。平均疗程为2周。 2 结果 经过1~3周治疗后,患者血糖均可维持在6.6~7.9mmol/L,尿路感染症状消失,复查尿培养无细菌生长。1例膀胱炎患者出院后1周症状反复。 3 讨论 糖尿病患者由于长期血糖控制不好,长期高血糖状态有利于细菌生长繁殖[1],加上其免疫功能低下,中性粒细胞趋化,吞噬能力和杀菌能力降低,特别是高血糖时,血细胞大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的杀菌能力下降而易于感染[2]。因此血糖的水平与感染的发生率明显有关。 本组54例患者中有明显尿路刺激征5例,余多数为轻微症状或无症状菌尿患者,在诊断方面极易造成漏诊、误诊,故应仔细询问排尿特点,进行尿液相关检查,对尿路感染的早期诊断很有意义。本组尿培养致病菌大肠埃希氏菌38例,变形杆菌4例,金黄色葡萄球菌6例,克雷白杆菌4例,白色念珠菌2例,病原菌以革兰阴性杆菌为主,抗生素对控制感染有效,但继发真菌感染明显增加[3]。 通过本组病例分析糖尿病合并尿路感染的患者应尽早行尿液

2型糖尿病临床路径 (2009年版) 一、2型糖尿病临床路径标准住院流程 (一)适用对象。 第一诊断为2型糖尿病(ICD-10︰E11.2- E11.9)进行高血糖控制及血管并发症筛查。 (二)诊断依据。 根据《WHO 1999年糖尿病诊断标准》,《2007年版中国糖尿病防治指南》(中华医学会糖尿病分会,2007年) 1.有糖尿病症状(典型症状包括多饮、多尿和不明原因的体重下降等)者满足以下标准中一项即可诊断糖尿病: (1)任意时间血浆葡萄糖≥11.1mmol/L (200mg/dl); (2)空腹(禁食时间大于8小时)血浆葡萄糖≥7.0mmol/L (126mg/dl); (3)75g葡萄糖负荷后2小时血浆葡萄糖≥11.1mmol/L (200mg/dl)。 2.无糖尿病症状者,需满足以上三项标准中的两项。 (三)治疗方案的选择及依据。 根据《2007年版中国糖尿病防治指南》(中华医学会糖尿病分会,2007年)等 1.一般治疗:

(1)糖尿病知识教育; (2)饮食治疗; (3)运动疗法。 2.药物治疗: (1)口服降糖药治疗; (2)胰岛素治疗。 (四)标准住院日为≤14天。 (五)进入路径标准。 1.第一诊断必须符合2型糖尿病ICD-10︰E11.2- E11.9疾病编码。 2.除外1型糖尿病、妊娠糖尿病、特殊类型糖尿病及其他因素所导致的血糖升高。 3.达到住院标准:符合糖尿病诊断标准,并经临床医师判断需要住院治疗。 4.当患者同时具有其他疾病诊断,如在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。 (六)住院期间检查项目。 1.入院后所必需进行的检查项目: (1)血常规、尿常规(包括酮体)、大便常规; (2)全天毛细血管血糖谱(三餐前、三餐后2小时、睡前、必要时0点、3AM等),动态血糖监测(血糖未达标和

2型糖尿病合并高血压患者的临床多因素分析 谷晓宁员战民袁申元1(中央民族大学医院内科,北京100081) 〔摘要〕目的观察2型糖尿病(T2DM)合并高血压对患者的临床影响,提高对T2DM合并高血压的临床认识。方法选择T2DM合并高血压患者82例,作为DM+HP组;选择同期单纯糖尿病患者96例,作为DM组,比较两组患者身高、体重、体质指数、颈围、腰围、臀围、腰臀比,并比较两组患者甘油三酯(TG)、总胆固醇(TC)、血尿酸(UA)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)。同时在DM+HP组中,将上述指标与患者高血压级别进行相关性分析。结果两组患者在一般情况及生化指标方面比较,差异具有统计学意义(P<0.05),DM+HP组显著高于DM组;在DM+HP组患者中,高血压分级与一般情况及生化指标呈正相关性(P<0.05)。结论对于T2DM患者,在积极控制血糖的同时,应注意控制血压,经常性的进行一般情况及生化指标检查,对早期发现及治疗具有重要的临床意义。 〔关键词〕2型糖尿病;合并;高血压;临床影响;多因素分析 〔中图分类号〕R587.1〔文献标识码〕A〔文章编号〕1005-9202(2012)02-0235-03;doi:10.3969/j.issn.1005-9202.2012.02.006 糖尿病(DM)患者中高血压患病率高达20% 40%〔1〕。近年来,随着我国老龄人口的增加,其患病率呈上升趋势,严重危害人们身体健康〔2〕。高血压、DM与血脂的关系极为密切,是冠心病的主要危险因素,并且他们有一些共同的发病机制〔3〕。高血压是促进DM患者发生心脑血管疾病的重要原因之一,DM 合并高血压病患者血脂紊乱及心脑血管疾病发生率明显高于单纯DM患者。临床相关研究表明,降低DM患者的血压可以降低脑卒中发生率的35% 40%,心肌梗死发生率的20% 25%及心衰发生率的50%〔4〕。观察2型DM(T2DM)合并高血压对患者的临床影响,旨在提高对T2DM合并高血压的临床认识,促进对其临床诊疗的开展,现报告如下。 1资料与方法 1.1一般资料选择2008年1月至2010年12月,在中央民族大学社区的T2DM合并高血压患者82例,作为DM+HP组,其中男46人,女36人,年龄38 79岁,平均年龄(48.6?9.2)岁,上述患者DM诊断均符合WHO关于DM的临床诊断标准〔5〕,即空腹血糖(FBG)≥7.0mmol/L和(或)餐后2h血糖(2hPG)≥11.1mmol/L,且经临床其他检查确诊为T2DM,排除了其他原因引起的继发性血糖升高,排除了具有胰腺炎或胰腺切除病史;排除了哺乳期或妊娠期的女性患者。高血压病诊断均符合2000年《中国高血压防治指南》高血压诊断标准〔6〕,排除了单纯收缩期高血压患者,排除了其他原因引起的继发性血压升高。以上患者均无其他基础性疾病或器质性病变,无慢性消耗性疾病或恶性肿瘤病史,意识清晰,能够正常交流。选择同期同地区T2DM患者96例,分为DM组,其中男53人,女43人,年龄36 77岁,平均年龄(46.8?8.2)岁,上述患者T2DM 诊断符合上述标准,且血压正常,不伴有高血压病及其他严重基础性疾病和器质性病变。以上两组患者在性别组成、年龄结构、平均年龄、患者一般状况等方面比较,差异无统计学意义(P>0.05),病例资料具有可比性。 1.2临床观察及分析内容记录上述患者身高、体重、体质指数(BMI)、颈围、腰围、臀围、腰臀比;同时检测上述患者甘油三酯(TG)、总胆固醇(TC)、血尿酸(UA)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)水平,所得数据进行分组统计比较。将T2DM合并高血压患者按照血压分级进行分类,比较血压分级与患者一般情况的相关性。 1.3统计学方法观察记录所得计量数据采用x?s表示,使用SPSS16.0软件行t检验和相关性分析。 2结果 2.1两组患者一般情况比较两组患者身高无差异(P>0.05);体重、BMI、颈围、腰围、臀围、腰臀比差异显著(P<0.05),在上述方面,T2DM合并高血压患者显著高于单纯T2DM患者。见表1。 表1两组患者一般情况比较(x?s) 组别n身高(cm)体重(kg)BMI(kg/m2)颈围(cm)腰围(cm)臀围(cm)腰臀比DM+HP组82169.2?8.370.3?11.225.1?1.153.6?4.290.2?9.8106.5?11.40.89?0.08 DM组96167.6?7.665.2?9.723.7?0.947.3?3.887.3?8.6102.6?9.60.84?0.06 t值0.874 1.708 1.723 1.802 1.763 1.711 1.824 P值>0.05<0.05<0.05<0.05<0.05<0.05<0.05 基金项目:首都医学科研发展基金(2007-1035) 1北京同仁医院糖尿病科 通讯作者:员战民(1971-),男,副主任医师,主要从事心内科疾病研究。第一作者:谷晓宁(1956-),女,副主任医师,主要从事临床内科学研究。2.2两组患者生化指标比较两组患者TG、TC、血UA、LDL- C、HDL-C水平差异显著(P<0.05),在上述方面,T2DM合并高血压患者显著高于单纯T2DM患者。见表2。 2.3T2DM合并高血压的血压分级与患者一般情况相关性

糖尿病合并高血压的分析 发表时间:2010-08-09T16:02:21.293Z 来源:《中外健康文摘》2010年第11期供稿作者:刘伟贤[导读] 糖尿病伴高血压的病人血压应降到比一般高血压患者更低的水平。 刘伟贤 (大庆油田总医院集团庆虹桥医院黑龙江大庆 163000) 【中图分类号】R587.1 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5085 (2010)11-0157-02 【摘要】我国高血压患者近一亿,糖尿病患者(分1型和2型,其中2型站95%)约2700万。2型糖尿病与高血压关系密切,近40%的2型糖尿病患者同时有高血压,而5%-10%的高血压患者中同时又有2型糖尿病。高血压病糖尿病在临床上屡见不鲜,二者相互影响,加重病情。高血压病存在糖代谢异常者,其发生率在10-80%之间。高血压病者周围组织细胞对胰岛素的敏感性减退,引起血糖升高,诱发或加重糖尿病。同时,高血糖有刺激胰岛B细胞大量分泌胰岛素,血中胰岛素过多,可导致水钠潴留,血容量增加,血管壁紧张性增加,外周阻力增大,又诱发和加重高血压,二者互相干预。 【关键词】糖尿病高血压 临床资料 1.一般资料糖尿病合并高血压共18例中男11例,女7例,平均年龄48岁,糖尿病程不等,平均15年。3种以上并发症12例占67%。并发脑血管病5例,冠心病6例,糖尿病肾病2例,持续性高血压12例,血压时高时低6例。 2.诊断依据糖尿病均符合WHO标准却真的糖尿病。高血压的标准是WHO建议的关于评定血压增高标准 对照分析 1.糖尿病无高血压16例中,男9例,女7例,合并脑梗塞3例,冠心病5例,静脉炎1例。 2.年龄高血压组:大于60岁8例,39-59岁7例,39岁以下3例。对照组60岁6例,39-59岁8例,39岁以下2例。 3.糖尿病病程高血压组平均14年,对照组平均13.8年。 4.提昂尼奥并的病情(1)饮食控制和药物治疗:高血压组10例占56%。对照组9例占58%。(2)胰岛素治疗:高血压组8例占43.5%。对照组6例占41.5%。 5.肥胖高血压组16例占89%,对照组5例占32%。 结果 1.上述资料表明糖尿病34例合并高血压18例,患病率53%,是正常人口中高血压的5倍左右。 2.糖尿病患者有无高血压,均应降压治疗,可减低心血管病死率。 讨论 糖尿病伴高血压的病人血压应降到比一般高血压患者更低的水平。糖尿病患者若血压达到130/85毫米汞柱时,就应该用非药物治疗(运动、戒烟、减肥、节制饮酒、限盐、调整饮食结构等)。3个月后如血压仍未降至130/85毫米汞柱,则需要降压药物治疗。一般说来,可以选用下列药物治疗: 1.血管紧张素转换酶抑制剂为首选药物:如卡托普利(开博通)、依那普利(悦宁定)、苯那普利(洛汀新)、西拉普利(一平苏)、培哚普利(雅施达)、雷米普利(瑞泰)和福辛普利(蒙诺)等。因为这些药物都能延缓糖尿病合并高血压患者肾功能减退及视网膜病变的进展,还能减轻血压正常的糖尿病患者进行透析的危险性。对平时血压正常的糖尿病患者,如出现下列情况也应及早服用转换酶抑制剂:如运动后血压异常升高;运动后出现蛋白尿明显增加;平时已有微量蛋白尿的糖尿病患者,宜尽早服用雷米普利等转换酶抑制剂。因为经研究证实,这些药物具有与降压无关的保护心、脑、肾、血管的作用。但常有咽痒、干咳(约10%)的不良反应。但严重肾功能减退的高血压患者要减量慎用或不用。 血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂:如服用转换酶抑制剂后干咳不能耐受的合并糖尿病的高血压患者,可换用血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂,如氯沙坦(柯素雅)、缬沙坦(代文丁、安博维)等代替。这类药很少有干咳的副作用。 2.α阻滞剂:如哌唑嗪(麦宁平)、特拉唑嗪(高特灵)和多沙唑嗪等。但容易发生体位性低血压。首剂服用应在临睡前半量口服,并应注意尽量避免夜间起床,以防意外。本类药能选择性抑制内源性儿荼酚胺对α是肾上腺素能受体的作用。降低血管阻力和前负荷,对糖代谢无不良影响,且能改善脂质代谢。因此,特别适用于伴有血脂紊乱的糖尿病患者。但最近一项有关多沙唑与利尿剂降压作用的对比研究中,因发现多沙唑嗪使心衰发生率增加而终止研究。因此该类药物在高血压并糖尿病治疗中的地位尚待进一步探讨。 3.利尿药:过去认为噻嗪类利尿药,如氢氯噻嗪(双氢克尿噻)对血糖、血脂、胰岛素敏感性等有代谢不良反应,不宜应用。目前经研究发现,小剂量噻嗪类利尿药(如双氢克尿噻每日6.5毫克~12.5毫克)应用,可降低高血压合并糖尿病患者心血管意外的发生率。但有痛风的患者应禁用。另外,还有一种新型的有利尿和钙拮抗作用的利尿降压药称为吲哒帕胺(寿比山),对血糖、血脂无影响,适用于高血压合并糖尿病的患者。 4.β阻滞剂:非选择性β阻滞剂如普萘洛尔等不适用于糖尿病患者,因为它阻断β2受体可能对糖和脂肪代谢产生不良影响。而且,非选择性β阻滞剂会掩盖低血糖反应,延长低血糖事件的时间。而选择性β1受体阻滞剂,如比索洛尔、阿替洛尔,降低心率和心脏射血量,适合应用于高血压并糖尿病患者,对心肌梗死后患者β1阻滞剂有极好适应证,对血糖控制无临床意义的影响,故可作为高血压并糖尿病的一线药物。 5.钙拮抗剂:通过阻断电压依赖性钙通道起作用,导致血管扩张。一般而言,钙拮抗剂对糖和脂肪代谢在临床上无影响,尽管有报道一些接受双氢吡啶类钙拮抗剂治疗的患者,其糖耐量恶化。美国学者Furberg认为,高血压并糖尿病患者钙拮抗剂应在ACEI、ARB、β1阻滞剂和低剂量噻嗪类利尿剂治疗后,仍不能达到目标血压的患者,且应选择长效制剂。 所以,糖尿病并高血压病的治疗,除减肥、戒烟、限制食盐及脂肪的摄入等非药物治疗外,降压药物的选择也甚为重要。参考文献 [1]吴可光.糖尿病并高血压的临床处理,实用内科杂志,1992,12(11):563.