新兴力量的崛起

- 格式:doc

- 大小:7.72 MB

- 文档页数:14

专题九第二节新兴力量的崛起师:通过上节课我们了解到,在两极格局下,起主导作用的是美苏两国。

但即使在这样的环境下,仍有一些力量在崛起和发展。

请问有哪些力量?生:欧盟、日本、第三世界。

师:这些力量的崛起,日益冲击着战后的两极格局。

下面我们就先来了解欧盟。

一、联合的欧洲(投影图片)师:这是今天的欧盟总部大厦,大家知道它在哪里吗?生:比利时布鲁塞尔。

(投影图片)师:这是欧盟的会旗和会徽,上面都是12颗星,请大家思考:12颗星象征什么?围成了一个圆形有什么寓意?(12颗金黄色的星象征着欧盟当时的12个成员国:1986年发展为12国,欧盟诞生时也是12国;围成一个圆形象征着欧盟各国的团结、统一)。

(一)联合的背景(教师引导,学生回答,投影归纳)1、经济前提:战后西欧经济的恢复;2、现实需要:经济发展内在需求,要求实现资源优化配置;抵御来自美国的控制,重新树立西欧的形象;3、历史教训:缓和民族仇恨,消除法德矛盾,实现不再战;4、客观条件:欧洲国家共同历史文化、共同的价值观、宗教信仰以及经济结构、体制和发展水平接近,经济和贸易关系历来密切,而地域又相连。

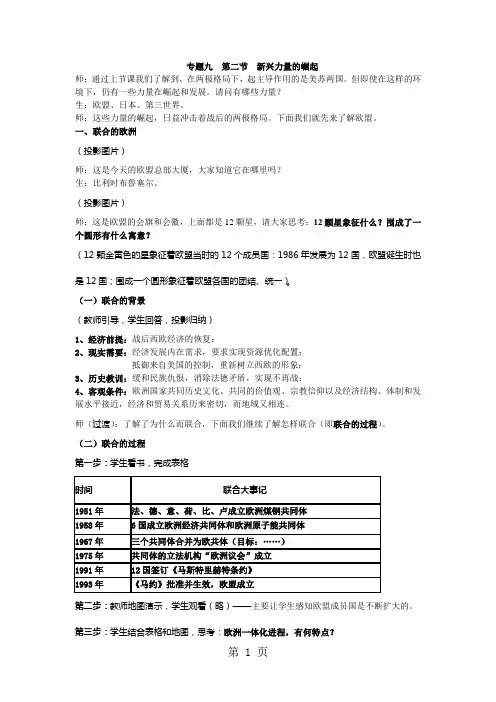

师(过渡):了解了为什么而联合,下面我们继续了解怎样联合(即联合的过程)。

(二)联合的过程第一步:学生看书,完成表格第二步:教师地图演示,学生观看(略)——主要让学生感知欧盟成员国是不断扩大的。

第三步:学生结合表格和地图,思考:欧洲一体化进程,有何特点?特点:1、成员国不断增加,由西欧扩大到东欧。

2、由经济一体化到政治一体化。

(三)对国际关系的影响师(过渡):那么,欧洲的联合,对国际关系又会产生怎样的影响呢?(投影材料)材料一:1958—1969年间,欧洲共同体内部贸易年平均增长率为16.5%。

1984年,欧洲共同体10国对外贸易总额达13747亿美元,超过美国1.43倍。

(促进了欧洲经济的发展。

)——教师说明:今日世界经济已经是美、欧、日三足鼎立局面。

材料二:进入70年代,西欧六国和日本不可避免要导致美国同盟国政治关系的变化,……美国也不能像战后初期和50年代那样,在西方阵营颐指气使,发号施令。

新兴力量的崛起教案一、教学目标1、知识与技能目标学生能够理解新兴力量崛起的背景和原因。

掌握新兴力量在经济、政治、科技等领域的表现和影响。

2、过程与方法目标通过案例分析和小组讨论,培养学生的分析问题和解决问题的能力。

引导学生进行资料收集和整理,提高学生的信息获取和处理能力。

3、情感态度与价值观目标让学生认识到新兴力量的崛起是时代发展的必然趋势,培养学生的创新意识和进取精神。

激发学生对国际事务的关注和对国家发展的责任感。

二、教学重难点1、教学重点新兴力量崛起的主要表现和特点。

新兴力量崛起对世界格局的影响。

2、教学难点分析新兴力量崛起的深层次原因。

探讨新兴力量在未来发展中面临的挑战和机遇。

三、教学方法讲授法、讨论法、案例分析法、多媒体辅助教学法四、教学过程(一)导入新课通过播放一段关于新兴经济体快速发展的视频,引出本节课的主题——新兴力量的崛起。

(二)新课讲授1、新兴力量崛起的背景经济全球化的深入发展,为新兴力量提供了广阔的市场和资源。

科技革命的推动,使得新兴力量在某些领域实现了跨越式发展。

传统发达国家面临经济增长乏力、社会问题突出等困境,为新兴力量的崛起创造了机会。

2、新兴力量在经济领域的崛起以中国、印度、巴西等为代表的新兴经济体,经济保持高速增长,成为世界经济增长的重要引擎。

新兴经济体在国际贸易中的地位不断提升,出口结构逐渐优化,从以初级产品为主转向以工业制成品和服务贸易为主。

新兴经济体在全球投资中的比重逐渐增加,对外投资规模不断扩大。

3、新兴力量在政治领域的崛起新兴经济体在国际组织中的话语权逐渐增强,如在世界贸易组织、国际货币基金组织等机构中的投票权得到提升。

新兴经济体积极参与全球治理,提出了一系列具有创新性的理念和主张,如“人类命运共同体”等。

新兴经济体之间的政治合作不断加强,通过建立各种合作机制,共同应对全球性挑战。

4、新兴力量在科技领域的崛起新兴经济体在互联网、人工智能、生物技术等领域取得了重要突破,部分技术达到世界领先水平。

历史ⅰ人民版9第二节新兴力量的崛起【课标要求】简述欧洲共同体的形成、日本成为世界经济大国和中国的振兴以及不结盟运动的兴起,了解世界多极化趋势在曲折中进展。

【教学目标】一.知识与能力1.了解战后多种新兴力量崛起的情形,明白两极格局受到来自多种力量的有力冲击,世界多极化趋势在曲折中进展,多层次、多角度把握历史进展的时期特点。

2.通过阅读地图、图片,了解和把握识别历史地图、历史图片的差不多技能;通过分析和明白得所搜集的历史材料,把握分析、运用历史材料和提取有效信息进行归纳的差不多技能;通过对相关史实的分析、归纳、概括等认识活动,培养历史思维和分析、解决问题的差不多能力。

二.过程与方法1.学生能够通过各种途径搜集相关史料,学会使用讨论法、分析法和归纳法等方法学习相关问题,主动探究问题的答案,并能对所学内容进行比较全面的概括和阐释。

2.教师应该注重启发式教学。

采纳多样化的教学手段和方法,设置具有针对性和启发性的问题,引导学生主动参与和主动探究,为学生的自主学习制造必要的前提,并针对学生在探究过程中的表现予以及时而客观恰当评判。

三.情感、态度与价值观1.了解世界多极化趋势在曲折中进展的多样性和统一性,明白得和尊重不同国家和地区进展的专门性。

2.进一步了解中国国情,了解中国和世界的进展大势,激发对祖国的热爱,并逐步形成对祖国、民族的历史使命感和社会责任感,培养爱国主义情感。

【学情分析】学生差不多学习了关于二战后两极格局形成的相关知识;学生有实际参与课堂能力和自主、合作的能力。

【重点难点】教学重点:欧洲共同体的形成、日本成为世界经济大国和中国的振兴以及不结盟运动兴起的过程及阻碍。

教学难点:新兴力量的崛起对国际政治格局的阻碍【教学方法】问题探究法,表格分析法,比较分析法【教学过程】一、导入新课:二战后以美苏为两极的世界格局的形成和连续,代表着战后力量均势的显现和保持。

在这种力量均势被打破之前,两极格局具有相对的稳固性。

第2课新兴力量的崛起历史时空坐标核心素养目标1.唯物史观:第二次世界大战后,面对美苏的威胁和西欧自身的衰落,欧洲开始走向联合,共同维护欧洲经济的发展成为根本目的,体现了经济基础决定上层建筑。

2.历史解释:通过解读第二次世界大战后西欧、日本、不结盟运动、中国等新兴力量崛起的史料,认识综合国力是国际竞争的决定性因素。

[细致梳理·核心点]一、“欧洲人的欧洲”1.背景(1)20世纪50年代初,西欧国家工业生产大体恢复到战前水平。

(2)欧洲的政治家们认识到,欧洲各国的联合有助于欧洲的稳定与发展。

2.进程(1)经济一体化①1951年4月,法国、联邦德国、意大利等六国建立了欧洲煤钢共同体,为欧洲统一奠定了较好的政治基础。

②1958年,六国又组成欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体。

③1967年,三个机构正式合并,统称为欧洲共同体。

④欧共体的主要目标是争取在成员国之间逐步实现商品、人员、劳务和资本的自由交流,进一步促进经济的发展。

(2)政治一体化①法国总统戴高乐提出“欧洲是欧洲人的欧洲”,奉行独立自主的外交政策,以欧洲联合为基础抗衡美国的政治控制。

②1973年,欧共体提出要努力做到在国际舞台上“用一个声音说话”。

③1975年,共同体的立法机构“欧洲议会”成立,由选民直接选举产生。

④进入20世纪80年代之后,欧共体的政治联合进一步加强,共同体内成员国间的防务合作也加快了步伐。

[轻巧点拨·关键点][思维点拨]欧共体成立的主要目的是为抗衡美苏,加强在世界上的政治经济地位。

欧共体成立后,在政治经济领域展开多方面合作,实力大大增强,冲击了美国的霸权地位和两极格局,成为多极化中的一极。

[轻巧识记]共同体的形成二、迅速兴起的日本1.原因(1)经济上:把发展经济作为立国的主要方针,制定合乎本国国情的经济发展战略。

(2)外交上:坚持以日美关系为基轴,依赖美国的保护,发展对外经济关系。

(3)教育、科技上:重视教育,发展高科技。

新兴力量的崛起教案教案标题:新兴力量的崛起教学目标:1. 了解新兴力量的概念和特点。

2. 探索新兴力量的崛起对社会、经济和环境的影响。

3. 培养学生的创新思维和团队合作能力。

教学重点:1. 理解新兴力量的定义和背景。

2. 分析新兴力量的崛起对社会、经济和环境的影响。

3. 培养学生的创新思维和团队合作能力。

教学准备:1. 多媒体设备和投影仪。

2. 学生小组合作的材料和工具。

3. 与新兴力量相关的案例和资料。

教学过程:引入:1. 使用多媒体展示新兴力量的定义和背景,引发学生的兴趣和思考。

2. 提出问题,让学生思考并讨论:你认为新兴力量有哪些特点?举例说明。

探索新兴力量的崛起:1. 分组讨论:将学生分成小组,让每个小组选择一个新兴力量的案例,并分析其崛起对社会、经济和环境的影响。

2. 小组展示和讨论:每个小组向全班展示他们选择的案例,并讨论其影响。

其他小组可以提出问题和意见。

培养创新思维和团队合作能力:1. 设计创新项目:要求学生以小组形式设计一个创新项目,可以是与新兴力量相关的产品、服务或解决方案。

2. 小组展示和评价:每个小组向全班展示他们的创新项目,并接受其他小组的评价和建议。

总结:1. 总结新兴力量的概念和特点。

2. 回顾新兴力量的崛起对社会、经济和环境的影响。

3. 强调创新思维和团队合作在应对新兴力量挑战中的重要性。

教学延伸:1. 鼓励学生进一步研究和探索不同新兴力量的案例,并分析其影响。

2. 组织学生参观或参与与新兴力量相关的展览、活动或社区项目。

评估方式:1. 观察学生的参与度和合作能力。

2. 评价学生小组展示和创新项目的质量和创意。

3. 收集学生的书面反馈和思考。

教学资源:1. 多媒体展示材料。

2. 新兴力量案例和资料。

3. 学生小组合作的材料和工具。

教案撰写者:教案专家姓名。

新兴力量的崛起福州屏东中学教学笔记年月日普通高中课程标准实验教科书·历史必修·第一册专题九当今世界政治格局的多极化趋势二新兴力量的崛起第一部分:教案内容【教学设计】学情分析:我校属于二级达标学校。

高一年级的历史学习,是学生在高中阶段学习历史的起点,也是关键。

能否树立正确的历史观念,掌握科学的学习方法,培养一定的历史思维,决定了学生历史学习的好坏。

由于我市初中历史采取开卷考的形式,导致学生对历史往往存在这样一些印象:历史是“副科”;是死记硬背,与现实联系不大;是无用之学……由于初中的基础不扎实,对于高中历史学习产生了不利影响。

高中历史教材的编写采用了专题的形式,以专题为线索展现历史发展脉络,打破了时空的界限。

这本应建立在学生掌握通史的基础之上。

但初中历史教育的现状,决定了众多学生既对初中历史知识的掌握情况不理想,无法形成学习高中历史课程必要的知识基础;又缺乏必要的学习能力和方法的培养。

采用专题的形式编写教材,这一体例对教学有以下几点不利:⑴知识系统不完整,同一阶段不同历史现象的联系不紧密;⑵专题之间的跳跃性大,新知识的学习缺少旧知识的铺垫;⑶专题性的历史内容理论性强,难度加大;⑷各模块教材之间历史知识的重极化趋势。

有哪些新兴力量崛起?请同学们阅读本课各目的标题。

“欧洲人的欧洲”——欧洲共同体形成;迅速兴起的日本——日本成为世界经济大国;东方巨龙的腾飞——中国振兴;发展中国家的呼声——不结盟运动的兴起。

投影:战后的德国;1945年,一位难民正伏在她房舍的瓦砾上哭泣;废墟城市考文垂战后初期,有人站在柏林街头,望着满目疮痍的城市,惊叹即使清除这些瓦砾也要花上二十多年的时间,要想复兴真是比登天还难。

事实果真如此吗?面对战后欧洲的衰落,欧洲的政治家们苦苦寻找良策。

投影:如果我们欧洲人不想在起了根本变化的世界上走下坡路的话……欧洲的联合是绝对必要的。

没有政治上的一致,欧洲各国人民将沦为超级大国的附庸。

……必须使联合起来的欧洲成为第三种力量。

这种力量虽然远不如这两个国家强大,但是它们在经济上和政治上都是如此有力,一旦潜在的分歧发展成为严重的紧张局势,在面临这种威胁时,为了维护和平,它可以在天平上投下举足轻重的砝码。

——联邦德国总理阿登纳请同学们从阿登纳的这段话中,找出欧洲联合的原因。

答:……请同学们阅读课本P.159,归纳欧洲共同体的成立过程。

答:①欧洲煤钢共同体(1951年);②欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体(1958年);③三机构合并为欧洲共同体(1967年)。

西欧经济一体化,促进和带动了政治一体化。

2008年,我们召开了盛大的北京奥运会;2010年,我们迎来上海世博会。

不过,中国并不是亚洲第一个召开奥运会和世博会的国家。

投影:东京奥运会;大阪世博会日本是亚洲第一个举办现代奥运会和世博会的国家。

请思考:日本能在20世纪60、70年代举办奥运会和世博会说明了什么问题?答:日本在战后迅速崛起。

战后日本迅速崛起的原因是什么?投影:材料一从朝鲜战争爆发起,美国军队就向日本企业发出了大量有关武器、运载工具零部件和其他军用物质的订货单。

为了帮助实现这个目标,美国被迫紧急地复兴日本的经济……从1950年开始的五年时间里,日本的企业由于军用物资的巨大需求而发达起来。

……对于日本来说,这种发展是极其幸运的。

事实上,当朝鲜战争爆发、特别需求突然猛增的时候,不论是企业家还是政治家都为此而高兴,并欢呼:“神风终于开始刮起来了!”——(日)森岛通夫《日本为什么“成功”》答:美国的扶植;有利的国际环境。

美国为什么要扶植日本?投影:通货膨胀率极高,失业人数超过五百万,并且罢工不断发生。

所有的日本人都在准备沉重的赔偿。

他们认为,日本要作为一个军事强国而复兴,那就是愚蠢的;同时他们也认为,人民的生活水准即使要恢复到战前的水平也不过是对遥远的将来的一个梦幻。

但是,到1948年(后),亚洲的政治形势发生了急剧的变化,这不能不影响到日本。

……面对着这种新的形势,美国政府不得不把日本重新建设成为一个反对苏联和中国的堡垒,而这样一个堡垒又不得不以极高的速度建成。

盟军最高司令部在占领政策上实行了一个较大的转变。

——(日)森岛通夫《日本为什么“成功”》答:冷战形成与加剧,美国出于遏制苏联和中国的战略考虑,改变对日占领政策,开始扶植日本。

除此以外,还有没有别的原因?投影:材料二日本采取了“倾斜生产方式”、“倾斜减税”、“倾斜金融”等对策,即在日本政府主导下,将有限的资源向煤炭、钢铁、电力等产业集中,优先发展能源和重工业。

——党建信息网材料三二战后,日本虽然受到重创,但还是从19 49年毅然宣布实行从小学到初中的九个年级免费教育。

日本政府每年用于教育支出都在国家当年预算总支出的20%以上,这一数字远远超过了英、美、法、德等国而居于世界首位。

——《战后日本迅速崛起的原因及对中国教育现状的思考》材料四日本是“二战”后最典型的技术引进和创新型国家,它充分利用“后发优势”,大力引进国外先进技术并加以本土化,成功建立自己的科学体系。

——《湖南日报》答:政府主导(政府利用国家政权大力推动经济发展);大力发展教育事业;重视科技创新。

欧洲、日本的崛起产生了什么影响?请同学们阅读课本P.163“材料阅读与思考”。

答:变化:70年代资本主义国家经济力量对比发生重大变化,美国经济实力相对下降,西欧、日本经济实力不断增强,经济格局由战后美国独霸逐渐形成美、日、西欧三足鼎立的局面。

影响:随着经济发展,日本和西欧要求摆脱美国控制,政治上独立自主倾向加强,动摇了美国的霸权地位,两极格局受到重大冲击。

中国的腾飞,在座各位同学以及你们的父母都是亲历者,这部分内容我们留待下学期再讲。

请同学们阅读课本P.162倒数第二段,概括不结盟运动兴起的背景和诞生标志。

答:背景:①战后亚非拉许多国家独立;②为了摆脱美苏控制,避免卷入大国争斗,保持和平中立,采取不结盟的外交政策。

标志:1961年,第一次不结盟国家和政府首脑会议。

不结盟运动兴起,标志着第三世界国家以独立的力量登上国际政治舞台,开始改变由超级大国和西方国家决定世界事务的局面。

欧洲共同体的形成、日本经济迅速崛起使资本主义世界各国之间的关系格局由美国控制变为美、日、欧共体三足鼎立局面;不结盟运动的兴起和发展,第三世界的不断崛起和中国的振兴,冲击着二战后美苏对峙的两极格局。

国际关系格局是一种不稳定、充满矛盾斗争的国际关系状态,其演变是以国家的经济实力为基础的,世界多极化是一个不可避免的趋势。

多种国际力量的出现,使世界多极化趋势加强。

第二部分:反思与点评【课后反思】欧洲的联合,在下学期的必修Ⅱ课本中还会牵涉到,所以本课不再展开。

中国的振兴也是同样处理。

第三部分:相关资料【练习与测验】课本第161页“学习思考”答:从20世纪50年代中期开始,日本经济迅速发展的国际、国内有利条件是:①二战后科技革命的兴起为日本战后经济高速发展提供了现实的可能性。

日本大力引进国际先进技术,迅速缩小和拉平与国外技术的差距,加快产业的更新换代。

②二战后世界市场的原料、燃料价格长期稳定、低廉,而工业品价格偏高,对缺乏资源而工业产品竞争力较强的出口贸易型的日本极为有利。

③美国的大力扶植。

在政治和军事上给日本以保护,减轻日本军费负担;朝鲜战争和越南战争时美国的特需订货刺激了日本产业成长。

④二战后初期日本的民主改革为经济的高速发展开辟了道路。

⑤国内政局稳定,为经济的高速发展提供了良好的环境。

⑥重视教育,加快培养人才,为经济的高速发展准备了物质和技术基础。

⑦制定外向型经济发展战略。

⑧国民经济非军事化,全力进行经济建设。

课本第161页“学习思考”答:此题答案开放,鼓励学生畅所欲言,但要言之有理。

①在共产党的正确领导下,中国坚持走具有中国特色的社会主义道路。

中国的政局长期稳定,综合国力持续增长,国际地位不断提高。

②充分汲取古代传统文化中有利于社会稳定和经济发展的思想。

③中国地域辽阔,有广阔的国内市场,有相对丰富的国内资源;人口众多,劳动力价格较低,有利于发展劳动密集型产业。

④有漫长曲折的海岸线,多优良港湾;有漫长的陆界线,多陆上邻国,有利于发展对外贸易,加强经济文化交流。

⑤坚持科教兴国战略,把握知识经济兴起的机遇,大力发展科学技术,采用新科学技术的成果,确定可持续发展战略。

⑥把握经济全球化的机遇,提高和加强在亚太组织和世贸组织中的地位和作用。

课本第163页“学习思考”答:⑴此题答案开放,鼓励学生畅所欲言,但要言之有理。

不同意:①“弱国”应把握住本国和世界发展的大势,积极采取措施发展经济,提高综合国力,增强国际地位。

例如,新中国成立后,中国政府采取了巩固政权和恢复发展经济的有效措施,改变了落后的面貌,并制定了正确的外交政策,把握国际形势发展的有利时机,不断提高自己的国际地位,同时加强了同世界各国特别是同第三世界国家的联系和交往。

②“弱国”应通过不同方式联合起来,以增强自己的力量,提高自己的国际地位。

1960年西亚国家成立了石油输出国组织,冲破国际石油垄断资本的控制,提高石油价格,增加石油收入,同样在国际事务中发挥了重要作用。

1973年石油提价,引发了二战后资本主义世界最严重的一次经济危机,并导致了资本主义阵营的分化。

随着不结盟运动的兴起和第三世界的崛起,广大发展中国家作为一支独立的政治力量登上了国际政治舞台,改变了联合国受大国操纵和控制的局面,不结盟运动成为仅次于联合国的最大国际讲坛,改变着世界的面貌,有力地冲击了二战后国际关系中的两极格局。

同意:①有些大国一贯无视弱小民族国家的领土主权和利益,把大国的意志强加给“弱国”,如20世纪50年代至70年代发动对朝鲜、越南、捷克斯洛伐克、阿富汗等国家的侵略和干涉及21世纪初对阿富汗和伊拉克的干涉。

②大国一贯推行霸权主义和强权政策,一度操纵和控制联合国,并无视联合国的存在,如轰炸南联盟等。

⑵条件:①依据本国国情和不同时期经济发展状况,适时调整经济发展战略,不断进行产业的更新换代,发展高科技产业。

②积极参与国际竞争,发展外向型经济,鼓励出口。

③利用发达国家向发展中国家转移劳动密集型产业的机遇,吸引外国资本和技术,发展劳动密集型产业,增加本国产品,减少进口。

④大力发展科学技术和教育事业,提高国民素质,以适应新科学技术的发展。

⑤采取措施,稳定国内政局和社会秩序,健全民主与法制。

⑥制定可持续发展战略。

⑦相互尊重领土和主权的完整、互不干涉内政、平等互利,加强国际间的合作。

课本第163页“自我测评”答:⑴“相对稳定性”及其作用:①美苏两国彼此势均力敌,在近半个世纪里避免了新的世界大战的爆发,同时也掩盖了一些地区冲突、局部战争和民族矛盾。

②不同社会制度的国家长期并存,都不同程度地从对方身上借鉴经验,吸取教训,并用于自身内部的调整和改革,推动世界整体发展。