湖州市初一上学期数学压轴题期末复习试卷带答案

一、压轴题

>),1.阅读理解:如图①,若线段AB在数轴上,A、B两点表示的数分别为a和b(b a

-.

则线段AB的长(点A到点B的距离)可表示为AB=b a

请用上面材料中的知识解答下面的问题:如图②,一个点从数轴的原点开始,先向左移动

2cm到达P点,再向右移动7cm到达Q点,用1个单位长度表示1cm.

(1)请你在图②的数轴上表示出P,Q两点的位置;

(2)若将图②中的点P向左移动x cm,点Q向右移动3x cm,则移动后点P、点Q表示的数分别为多少?并求此时线段PQ的长.(用含x的代数式表示);

(3)若P、Q两点分别从第⑴问标出的位置开始,分别以每秒2个单位和1个单位的速度同时向数轴的正方向运动,设运动时间为t(秒),当t为多少时PQ=2cm?

2.如图,在数轴上的A1,A2,A3,A4,……A20,这20个点所表示的数分别是a1,a2,

a3,a4,……a20.若A1A2=A2A3=……=A19A20,且a3=20,|a1﹣a4|=12.

(1)线段A3A4的长度=;a2=;

(2)若|a1﹣x|=a2+a4,求x的值;

(3)线段MN从O点出发向右运动,当线段MN与线段A1A20开始有重叠部分到完全没有重叠部分经历了9秒.若线段MN=5,求线段MN的运动速度.

3.问题:将边长为的正三角形的三条边分别等分,连接各边对应的等分点,则该三角形中边长为1的正三角形和边长为2的正三角形分别有多少个?

探究:要研究上面的问题,我们不妨先从最简单的情形入手,进而找到一般性规律.

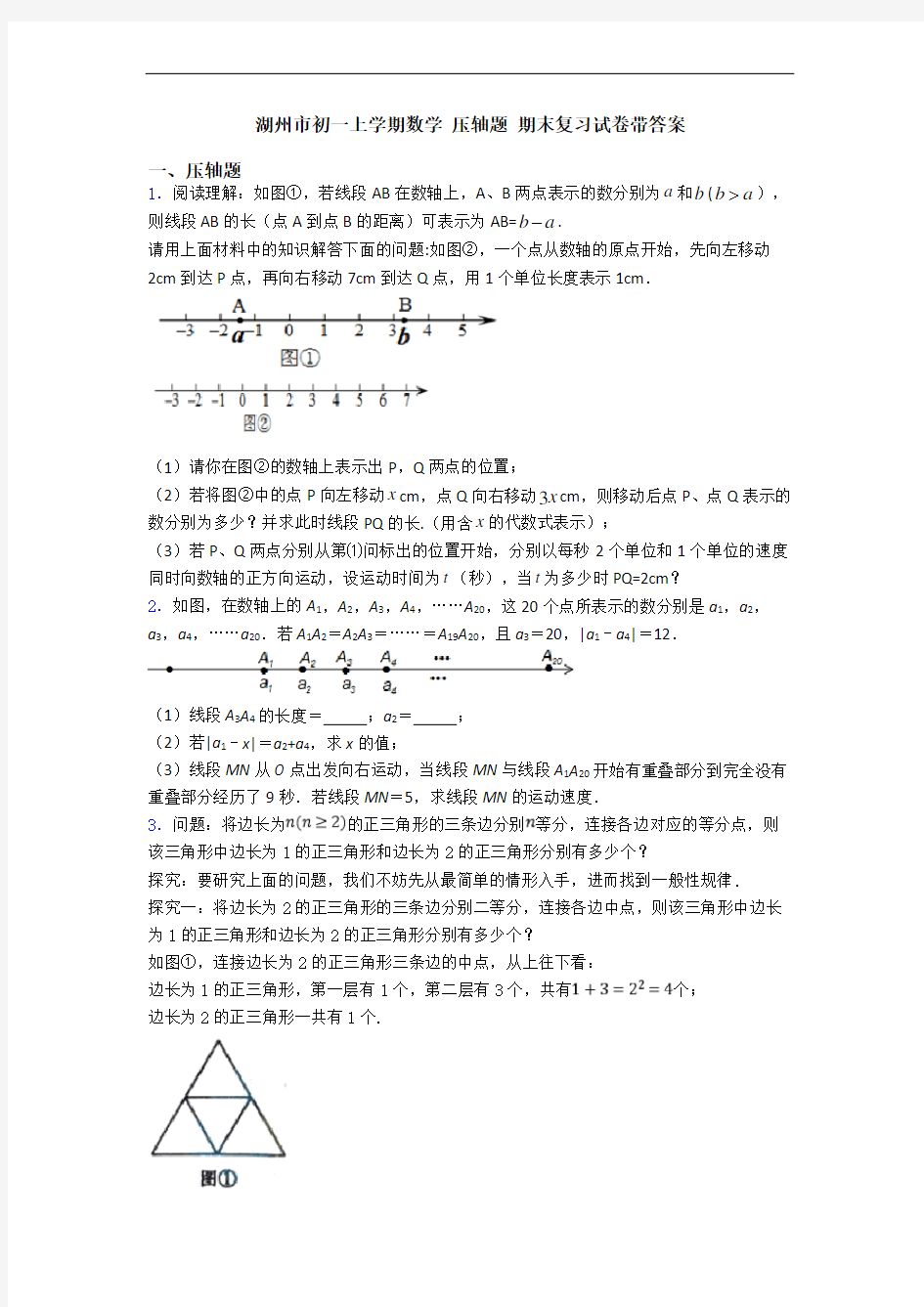

探究一:将边长为2的正三角形的三条边分别二等分,连接各边中点,则该三角形中边长为1的正三角形和边长为2的正三角形分别有多少个?

如图①,连接边长为2的正三角形三条边的中点,从上往下看:

边长为1的正三角形,第一层有1个,第二层有3个,共有个;

边长为2的正三角形一共有1个.

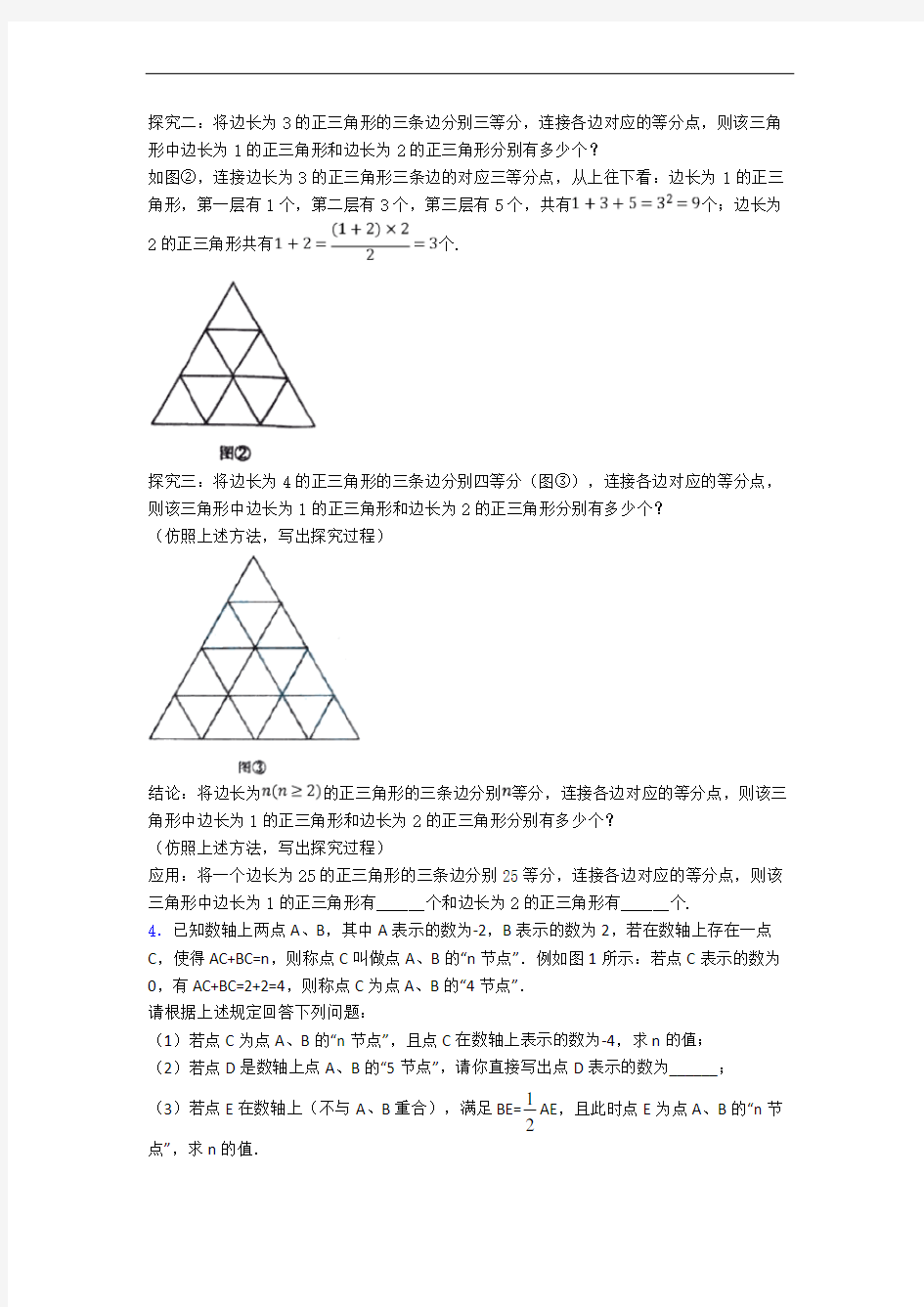

探究二:将边长为3的正三角形的三条边分别三等分,连接各边对应的等分点,则该三角形中边长为1的正三角形和边长为2的正三角形分别有多少个?

如图②,连接边长为3的正三角形三条边的对应三等分点,从上往下看:边长为1的正三角形,第一层有1个,第二层有3个,第三层有5个,共有个;边长为2的正三角形共有个.

探究三:将边长为4的正三角形的三条边分别四等分(图③),连接各边对应的等分点,则该三角形中边长为1的正三角形和边长为2的正三角形分别有多少个?

(仿照上述方法,写出探究过程)

结论:将边长为的正三角形的三条边分别等分,连接各边对应的等分点,则该三角形中边长为1的正三角形和边长为2的正三角形分别有多少个?

(仿照上述方法,写出探究过程)

应用:将一个边长为25的正三角形的三条边分别25等分,连接各边对应的等分点,则该三角形中边长为1的正三角形有______个和边长为2的正三角形有______个.

4.已知数轴上两点A、B,其中A表示的数为-2,B表示的数为2,若在数轴上存在一点C,使得AC+BC=n,则称点C叫做点A、B的“n节点”.例如图1所示:若点C表示的数为0,有AC+BC=2+2=4,则称点C为点A、B的“4节点”.

请根据上述规定回答下列问题:

(1)若点C为点A、B的“n节点”,且点C在数轴上表示的数为-4,求n的值;

(2)若点D是数轴上点A、B的“5节点”,请你直接写出点D表示的数为______;

(3)若点E在数轴上(不与A、B重合),满足BE=1

2

AE,且此时点E为点A、B的“n节

点”,求n的值.

5.已知:OC 平分AOB ∠,以O 为端点作射线OD ,OE 平分AOD ∠. (1)如图1,射线OD 在AOB ∠内部,BOD 82∠=?,求COE ∠的度数. (2)若射线OD 绕点O 旋转,BOD α∠=,(α为大于AOB ∠的钝角),

COE β∠=,其他条件不变,在这个过程中,探究α与β之间的数量关系是否发生变化,

请补全图形并加以说明.

6.(1)探究:哪些特殊的角可以用一副三角板画出?

在①135?,②120?,③75?,④25?中,小明同学利用一副三角板画不出来的特殊角是_________;(填序号)

(2)在探究过程中,爱动脑筋的小明想起了图形的运动方式有多种.如图,他先用三角板画出了直线EF ,然后将一副三角板拼接在一起,其中45角(AOB ∠)的顶点与60角(COD ∠)的顶点互相重合,且边OA 、OC 都在直线EF 上.固定三角板COD 不动,将三角板AOB 绕点O 按顺时针方向旋转一个角度α,当边OB 与射线OF 第一次重合时停止.

①当OB 平分EOD ∠时,求旋转角度α;

②是否存在2BOC AOD ∠=∠?若存在,求旋转角度α;若不存在,请说明理由. 7.已知,如图,A 、B 、C 分别为数轴上的三点,A 点对应的数为60,B 点在A 点的左侧,并且与A 点的距离为30,C 点在B 点左侧,C 点到A 点距离是B 点到A 点距离的4倍.

(1)求出数轴上B 点对应的数及AC 的距离.

(2)点P 从A 点出发,以3单位/秒的速度向终点C 运动,运动时间为t 秒. ①当P 点在AB 之间运动时,则BP = .(用含t 的代数式表示)

②P 点自A 点向C 点运动过程中,何时P ,A ,B 三点中其中一个点是另外两个点的中点?求出相应的时间t .

③当P 点运动到B 点时,另一点Q 以5单位/秒的速度从A 点出发,也向C 点运动,点Q 到达C 点后立即原速返回到A 点,那么Q 点在往返过程中与P 点相遇几次?直.接.写.出.相遇时P 点在数轴上对应的数

8.如图,在平面直角坐标系中,点M 的坐标为(2,8),点N 的坐标为(2,6),将线段MN 向右平移4个单位长度得到线段PQ (点P 和点Q 分别是点M 和点N 的对应点),连接MP 、NQ ,点K 是线段MP 的中点. (1)求点K 的坐标;

(2)若长方形PMNQ 以每秒1个单位长度的速度向正下方运动,(点A 、B 、C 、D 、E 分别是点M 、N 、Q 、P 、K 的对应点),当BC 与x 轴重合时停止运动,连接OA 、OE ,设运动时间为t 秒,请用含t 的式子表示三角形OAE 的面积S (不要求写出t 的取值范围); (3)在(2)的条件下,连接OB 、OD ,问是否存在某一时刻t ,使三角形OBD 的面积等于三角形OAE 的面积?若存在,请求出t 值;若不存在,请说明理由.

9.如图,数轴上有A , B 两点,分别表示的数为a ,b ,且()2

25350a b ++-=.点P

从A 点出发以每秒13个单位长度的速度沿数轴向右匀速运动,当它到达B 点后立即以相同的速度返回往A 点运动,并持续在A ,B 两点间往返运动.在点P 出发的同时,点Q 从B 点出发以每秒2个单位长度向左匀速运动,当点Q 达到A 点时,点P ,Q 停止运动. (1)填空:a = ,b = ;

(2)求运动了多长时间后,点P ,Q 第一次相遇,以及相遇点所表示的数; (3)求当点P ,Q 停止运动时,点P 所在的位置表示的数;

(4)在整个运动过程中,点P 和点Q 一共相遇了几次.(直接写出答案)

10.如图,己知数轴上点A 表示的数为8,B 是数轴上一点,且AB=22.动点P 从点A 出发,以每秒4个单位长度的速度沿数轴向左匀速运动,设运动时间为t(t>0)秒. (1)写出数轴上点B 表示的数____,点P 表示的数____(用含t 的代数式表示);

(2)若动点Q从点B出发,以每秒2个单位长度的速度沿数轴向左匀速运动,若点P、Q同时出发,问点P运动多少秒时追上点Q?(列一元一次方程解应用题)

(3)若动点Q从点B出发,以每秒2个单位长度的速度沿数轴向右匀速运动,若点P、Q同时出发,问秒时P、Q之间的距离恰好等于2(直接写出答案)

(4)思考在点P的运动过程中,若M为AP的中点,N为PB的中点.线段MN的长度是否发生变化?若变化,请说明理由;若不变,请你画出图形,并求出线段MN的长.

11.如图①,点C在线段AB上,图中共有三条线段AB、AC和BC,若其中有一条线段的长度是另外一条线段长度的2倍,则称点C是段AB的“2倍点”.

(1)线段的中点__________这条线段的“2倍点”;(填“是”或“不是”)

(2)若AB=15cm,点C是线段AB的“2倍点”.求AC的长;

(3)如图②,已知AB=20cm.动点P从点A出发,以2c m/s的速度沿AB向点B匀速移动.点Q从点B出发,以1c m/s的速度沿BA向点A匀速移动.点P、Q同时出发,当其中一点到达终点时,运动停止,设移动的时间为t(s),当t=_____________s时,点Q 恰好是线段AP的“2倍点”.(请直接写出各案)

12.如图,数轴上有A、B两点,且AB=12,点P从B点出发沿数轴以3个单位长度/s的速度向左运动,到达A点后立即按原速折返,回到B点后点P停止运动,点M始终为线段BP的中点

(1)若AP=2时,PM=____;

(2)若点A表示的数是-5,点P运动3秒时,在数轴上有一点F满足FM=2PM,请求出点F 表示的数;

(3)若点P从B点出发时,点Q同时从A点出发沿数轴以2.5个单位长度/s的速度一直

..向右运动,当点Q的运动时间为多少时,满足QM=2PM.

13.如图,A、B、P是数轴上的三个点,P是AB的中点,A、B所对应的数值分别为-20和40.

(1)试求P点对应的数值;若点A、B对应的数值分别是a和b,试用a、b的代数式表示P点在数轴上所对应的数值;

(2)若A、B、P三点同时一起在数轴上做匀速直线运动,A、B两点相向而行,P点在动点A和B之间做触点折返运动(即P点在运动过程中触碰到A、B任意一点就改变运动方向,向相反方向运动,速度不变,触点时间忽略不计),直至A、B两点相遇,停止运动.如果A、B、P运动的速度分别是1个单位长度/s,2个单位长度/s,3个单位长度/s,

设运动时间为t.

①求整个运动过程中,P点所运动的路程.

②若P点用最短的时间首次碰到A点,且与B点未碰到,试写出该过程中,P点经过t秒钟后,在数轴上对应的数值(用含t的式子表示);

③在②的条件下,是否存在时间t,使P点刚好在A、B两点间距离的中点上,如果存在,请求出t值,如果不存在,请说明理由.

14.如图,已知线段AB=12cm,点C为AB上的一个动点,点D、E分别是AC和BC的中点.

(1)若AC=4cm,求DE的长;

(2)试利用“字母代替数”的方法,说明不论AC取何值(不超过12cm),DE的长不变;(3)知识迁移:如图②,已知∠AOB=α,过点O画射线OC,使∠AOB:∠BOC=3:1若OD、OE分别平分∠AOC和∠BOC,试探究∠DOE与∠AOB的数量关系.

15.已知数轴上三点A,O,B表示的数分别为6,0,-4,动点P从A出发,以每秒6个单位的速度沿数轴向左匀速运动.

(1)当点P到点A的距离与点P到点B的距离相等时,点P在数轴上表示的数是______;(2)另一动点R从B出发,以每秒4个单位的速度沿数轴向左匀速运动,若点P、R同时出发,问点P运动多少时间追上点R?

(3)若M为AP的中点,N为PB的中点,点P在运动过程中,线段MN的长度是否发生变化?若发生变化,请你说明理由;若不变,请你画出图形,并求出线段MN的长度.

【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除

一、压轴题

1.(1)见详解;(2)2x --,53x +,47x +;(3)当运动时间为5秒或9秒时,PQ=2cm. 【解析】 【分析】

(1)根据数轴的特点,所以可以求出点P ,Q 的位置; (2)根据向左移动用减法,向右移动用加法,即可得到答案;

(3)根据题意,可分为两种情况进行分析:①点P 在点Q 的左边时;②点P 在点Q 的右边时;分别进行列式计算,即可得到答案. 【详解】

解:(1)如图所示:

.

(2)由(1)可知,点P 为2-,点Q 为5;

∴移动后的点P 为:2x --;移动后的点Q 为:53x +; ∴线段PQ 的长为:53(2)47x x x +---=+; (3)根据题意可知, 当PQ=2cm 时可分为两种情况: ①当点P 在点Q 的左边时,有

(21)72t -=-,

解得:5t =;

②点P 在点Q 的右边时,有

(21)72t -=+,

解得:9t =;

综上所述,当运动时间为5秒或9秒时,PQ=2cm. 【点睛】

本题要是把方程和数轴结合起来,既要根据条件列出方程,又要把握数轴的特点.解题的关键是熟练掌握数轴上的动点运动问题,注意分类讨论进行解题.

2.(1)4,16;(2)x =﹣28或x =52;(3)线段MN 的运动速度为9单位长度/秒. 【解析】 【分析】

(1)由A 1A 2=A 2A 3=……=A 19A 20结合|a 1﹣a 4|=12可求出A 3A 4的值,再由a 3=20可求出a 2=16;

(2)由(1)可得出a 1=12,a 2=16,a 4=24,结合|a 1﹣x|=a 2+a 4可得出关于x 的含绝对值符号的一元一次方程,解之即可得出结论;

(3)由(1)可得出A 1A 20=19A 3A 4=76,设线段MN 的运动速度为v 单位/秒,根据路程=速度×时间(类似火车过桥问题),即可得出关于v 的一元一次方程,解之即可得出结

论.

【详解】

解:(1)∵A1A2=A2A3=……=A19A20,|a1﹣a4|=12,

∴3A3A4=12,

∴A3A4=4.

又∵a3=20,

∴a2=a3﹣4=16.

故答案为:4;16.

(2)由(1)可得:a1=12,a2=16,a4=24,

∴a2+a4=40.

又∵|a1﹣x|=a2+a4,

∴|12﹣x|=40,

∴12﹣x=40或12﹣x=﹣40,

解得:x=﹣28或x=52.

(3)根据题意可得:A1A20=19A3A4=76.

设线段MN的运动速度为v单位/秒,

依题意,得:9v=76+5,

解得:v=9.

答:线段MN的运动速度为9单位长度/秒.

【点睛】

本题考查了一元一次方程的应用、数轴、两点间的距离以及规律性:图形的变化类,解题的关键是:(1)由相邻线段长度相等求出线段A3A4的长度及a2的值;(2)由(1)的结论,找出关于x的含绝对值符号的一元一次方程;(3)找准等量关系,正确列出一元一次方程.

3.探究三:16,6;结论:n2,;应用:625,300.

【解析】

【分析】

探究三:模仿探究一、二即可解决问题;

结论:由探究一、二、三可得:将边长为的正三角形的三条边分别等分,连接各边对应的等分点,边长为1的正三角形共有个;边长为2的正三角形共有个;

应用:根据结论即可解决问题.

【详解】

解:探究三:

如图3,连接边长为4的正三角形三条边的对应四等分点,从上往下看:边长为1的正三角形,第一层有1个,第二层有3个,第三层有5个,第四层有7个,共有

个;

边长为2的正三角形有个.

结论:

连接边长为的正三角形三条边的对应等分点,从上往下看:边长为1的正三角形,第一层有1个,第二层有3个,第三层有5个,第四层有7个,……,第层有个,共有

个;

边长为2的正三角形,共有个.

应用:

边长为1的正三角形有=625(个),

边长为2的正三角形有(个).

故答案为探究三:16,6;结论:n2, ;应用:625,300.

【点睛】

本题考查规律型问题,解题的关键是理解题意,学会模仿例题解决问题.

4.(1)n= 8;(2)-2.5或2.5;(3)n=4或n=12.

【解析】

【分析】

(1)根据“n节点”的概念解答;

(2)设点D表示的数为x,根据“5节点”的定义列出方程分情况,并解答;

(3)需要分类讨论:①当点E在BA延长线上时,②当点E在线段AB上时,③当点E在

AB延长线上时,根据BE=1

2

AE,先求点E表示的数,再根据AC+BC=n,列方程可得结论.

【详解】

(1)∵A表示的数为-2,B表示的数为2,点C在数轴上表示的数为-4,∴AC=2,BC=6,

∴n=AC+BC=2+6=8.

(2)如图所示:

∵点D是数轴上点A、B的“5节点”,

∴AC+BC=5,

∵AB=4,

∴C在点A的左侧或在点A的右侧,

设点D表示的数为x,则AC+BC=5,

∴-2-x+2-x=5或x-2+x-(-2)=5,

x=-2.5或2.5,

∴点D表示的数为2.5或-2.5;

故答案为-2.5或2.5;

(3)分三种情况: ①当点E 在BA 延长线上时, ∵不能满足BE=

1

2

AE , ∴该情况不符合题意,舍去; ②当点E 在线段AB 上时,可以满足BE=

1

2

AE ,如下图,

n=AE+BE=AB=4;

③当点E 在AB 延长线上时,

∵BE=

1

2

AE , ∴BE=AB=4,

∴点E 表示的数为6, ∴n=AE+BE=8+4=12, 综上所述:n=4或n=12. 【点睛】

本题考查数轴,一元一次方程的应用,解题的关键是掌握“n 节点”的概念和运算法则,找出题中的等量关系,列出方程并解答,难度一般. 5.(1)41°;(2)见解析. 【解析】 【分析】

(1)根据角平分线的定义可得12AOC AOB ∠∠=,1

2

AOE AOD ∠∠=,进而可得∠COE=

()1

2

AOB AOD ∠∠-,即可得答案;(2)分别讨论OA 在∠BOD 内部和外部的情况,根据求得结果进行判断即可. 【详解】

(1)∵射线OC 平分AOB ∠、射线OE 平分AOD ∠, ∴12AOC AOB ∠∠=

,1

2

AOE AOD ∠∠=, ∴COE AOC AOE ∠∠∠=-

=

11

22AOB AOD ∠∠- =()1

2

AOB AOD ∠∠-

2=01822? =41°

(2)α与β之间的数量关系发生变化,

如图,当OA 在BOD ∠内部,

∵射线OC 平分AOB ∠、 射线OE 平分AOD ∠,

∴11

O ,22

AOC A B AOE AOD ∠∠∠∠=

=, ∴COE AOC AOE β∠∠∠==+

=

11

22AOB AOD ∠∠+ =()1

2AOB AOD ∠∠+ =12

α

如图,当OA 在BOD ∠外部,

∵射线OC 平分AOB ∠、射线OE 平分AOD ∠,

∴11

,22

AOC AOB AOE AOD ∠∠∠∠==, ∴COE AOC AOE β∠∠∠==+

=11

22

AOB AOD ∠∠=+ =

()1

2AOB AOD ∠∠+ =()

13602

BOD ∠- =

()

01

3602

α-

2

∴α与β之间的数量关系发生变化. 【点睛】

本题考查角平分线的定义,正确作图,熟记角的特点与角平分线的定义是解决此题的关键.

6.(1)④;(2)①15α=?;②当105α=,125α=时,存在2BOC AOD ∠=∠. 【解析】 【分析】

(1)根据一副三角板中的特殊角,运用角的和与差的计算,只要是15°的倍数的角都可以画出来;

(2)①根据已知条件得到∠EOD=180°-∠COD=180°-60°=120°,根据角平分线的定义得到∠EOB=

12∠EOD=1

2

×120°=60°,于是得到结论; ②当OA 在OD 的左侧时,当OA 在OD 的右侧时,根据角的和差列方程即可得到结论. 【详解】

解:(1)∵135°=90°+45°,120°=90°+30°,75°=30°+45°, ∴只有25°不能写成90°、60°、45°、30°的和或差,故画不出; 故选④;

(2)①因为COD 60∠=,

所以EOD 180COD 18060120∠∠=-=-=. 因为OB 平分EOD ∠, 所以11

EOB EOD 1206022

∠∠=

=?=. 因为AOB 45∠=,

所以αEOB AOB 604515∠∠=-=-=.

②当OA 在OD 左侧时,则AOD 120α∠=-,BOC 135α∠=-. 因为BOC 2AOD ∠∠=, 所以()

135α2120α-=-. 解得α105=.

当OA 在OD 右侧时,则AOD α120∠=-,BOC 135α∠=-. 因为BOC 2AOD ∠∠=, 所以()135α2α120-=-.

解得α125=.

综合知,当α105=,α125=时,存在BOC 2AOD ∠∠=. 【点睛】

本题考查角的计算,角平分线的定义,正确的理解题意并分类讨论是解题关键. 7.(1)30,120(2)①30﹣3t②5或20③﹣15或﹣4834

【解析】 【分析】

(1)根据A 点对应的数为60,B 点在A 点的左侧,AB =30求出B 点对应的数;根据AC =4AB 求出AC 的距离;

(2)①当P 点在AB 之间运动时,根据路程=速度×时间求出AP =3t ,根据BP =AB ﹣AP 求解;

②分P 点是A 、B 两个点的中点;B 点是A 、P 两个点的中点两种情况讨论即可; ③根据P 、Q 两点的运动速度与方向可知Q 点在往返过程中与P 点相遇2次.设Q 点在往返过程中经过x 秒与P 点相遇.第一次相遇是点Q 从A 点出发,向C 点运动的途中.根据AQ ﹣BP =AB 列出方程;第二次相遇是点Q 到达C 点后返回到A 点的途中.根据CQ+BP =BC 列出方程,进而求出P 点在数轴上对应的数. 【详解】

(1)∵A 点对应的数为60,B 点在A 点的左侧,并且与A 点的距离为30, ∴B 点对应的数为60﹣30=30;

∵C 点到A 点距离是B 点到A 点距离的4倍, ∴AC=4AB =4×30=120; (2)①当P 点在AB 之间运动时, ∵AP=3t ,

∴BP=AB ﹣AP =30﹣3t . 故答案为30﹣3t ;

②当P 点是A 、B 两个点的中点时,AP =1

2

AB =15, ∴3t=15,解得t =5;

当B 点是A 、P 两个点的中点时,AP =2AB =60, ∴3t=60,解得t =20. 故所求时间t 的值为5或20;

③相遇2次.设Q 点在往返过程中经过x 秒与P 点相遇. 第一次相遇是点Q 从A 点出发,向C 点运动的途中. ∵AQ﹣BP =AB ,

∴5x﹣3x=30,

解得x=15,

此时P点在数轴上对应的数是:60﹣5×15=﹣15;第二次相遇是点Q到达C点后返回到A点的途中.∵CQ+BP=BC,

∴5(x﹣24)+3x=90,

解得x=105

4

,

此时P点在数轴上对应的数是:30﹣3×105

4

=﹣48

3

4

.

综上,相遇时P点在数轴上对应的数为﹣15或﹣483

4

.

【点睛】

本题考查了一元一次方程的应用,行程问题相等关系的应用,线段中点的定义,进行分类讨论是解题的关键.

8.(1)(4,8)(2)S△OAE=8﹣t(3)2秒或6秒

【解析】

【分析】

(1)根据M和N的坐标和平移的性质可知:MN∥y轴∥PQ,根据K是PM的中点可得K 的坐标;

(2)根据三角形面积公式可得三角形OAE的面积S;

(3)存在两种情况:

①如图2,当点B在OD上方时

②如图3,当点B在OD上方时,

过点B作BG⊥x轴于G,过D作DH⊥x轴于H,分别根据三角形OBD的面积等于三角形OAE的面积列方程可得结论.

【详解】

(1)由题意得:PM=4,

∵K是PM的中点,

∴MK=2,

∵点M的坐标为(2,8),点N的坐标为(2,6),

∴MN∥y轴,

∴K(4,8);

(2)如图1所示,延长DA交y轴于F,

则OF⊥AE,F(0,8﹣t),∴OF=8﹣t,

∴S△OAE=1

2

OF?AE=

1

2

(8﹣t)×2=8﹣t;

(3)存在,有两种情况:,

①如图2,当点B在OD上方时,

过点B作BG⊥x轴于G,过D作DH⊥x轴于H,则B(2,6﹣t),D(6,0),∴OG=2,GH=4,BG=6﹣t,DH=8﹣t,OH=6,

S△OBD=S△OBG+S四边形DBGH+S△ODH,

=1

2OG?BG+

1

2

(BG+DH)?GH﹣1

2

OH?DH,

=1

2×2(6-t)+

1

2

×4(6﹣t+8﹣t)﹣

1

2

×6(8﹣t),

=10﹣2t,

∵S△OBD=S△OAE,

∴10﹣2t=8﹣t,

t=2;

②如图3,当点B在OD上方时,

过点B作BG⊥x轴于G,过D作DH⊥x轴于H,

则B(2,6﹣t),D(6,8﹣t),

∴OG=2,GH=4,BG=6﹣t,DH=8﹣t,OH=6,S△OBD=S△ODH﹣S四边形DBGH﹣S△OBG,

=1

2OH?DH﹣

1

2

(BG+DH)?GH﹣1

2

OG?BG,

=1

2×2(8-t)﹣

1

2

×4(6﹣t+8﹣t)﹣

1

2

×2(6﹣t),

=2t﹣10,

∵S△OBD=S△OAE,

∴2t﹣10=8﹣t,

t=6;

综上,t的值是2秒或6秒.

【点睛】

本题考查四边形综合题、矩形的性质、三角形的面积、一元一次方程等知识,解题关键是灵活运用所学知识解决问题,学会用分类讨论的思想思考问题.

9.(1)25

-,35(2)运动时间为4秒,相遇点表示的数字为27 ;(3)5;(4) 一共相遇了7次.

【解析】

【分析】

(1)根据0+0式的定义即可解题;(2)设运动时间为x秒,表示出P,Q的运动路程,利用路程和等于AB长即可解题;(3)根据点Q达到A点时,点P,Q停止运动求出运动时间即可解题;(4)根据第三问点P运动了6个来回后,又运动了30个单位长度即可解题.

【详解】

解:(1)25

-,35

(2)设运动时间为x秒

13x2x2535

+=+

解得x4

=

352427

-?=

答:运动时间为4秒,相遇点表示的数字为27

(3)运动总时间:60÷2=30(秒),13×30÷60=6…30即点P运动了6个来回后,又运动了30个单位长度,

∵25305

-+=,

∴点P所在的位置表示的数为5 .

(4)由(3)得:点P运动了6个来回后,又运动了30个单位长度,

∴点P和点Q一共相遇了6+1=7次.

【点睛】

本题考查了一元一次方程的实际应用,数轴的应用,难度较大,熟悉路程,时间,速度之间的关系是解题关键.

10.(1)-14,8-4t(2)点P运动11秒时追上点Q(3)10

3

或4(4)线段MN的长度不

发生变化,都等于11

【解析】

【分析】

(1)根据AB长度即可求得BO长度,根据t即可求得AP长度,即可解题;

(2)点P运动x秒时,在点C处追上点Q,则AC=5x,BC=3x,根据AC-BC=AB,列出方程求解即可;

(3)分①点P、Q相遇之前,②点P、Q相遇之后,根据P、Q之间的距离恰好等于2列出方程求解即可;

(4)分①当点P在点A、B两点之间运动时,②当点P运动到点B的左侧时,利用中点的定义和线段的和差求出MN的长即可.

【详解】

(1)∵点A表示的数为8,B在A点左边,AB=22,

∴点B表示的数是8-22=-14,

∵动点P从点A出发,以每秒4个单位长度的速度沿数轴向左匀速运动,设运动时间为t(t>0)秒,

∴点P表示的数是8-4t.

故答案为-14,8-4t;

(2)设点P运动x秒时,在点C处追上点Q,

则AC=5x,BC=3x,

∵AC-BC=AB,

∴4x-2x=22,

解得:x=11,

∴点P运动11秒时追上点Q;

(3) ①点P、Q相遇之前,4t+2+2t =22,t=10

3

,

②点P、Q相遇之后,4t+2t -2=22,t=4,

故答案为10

3

或4

(4)线段MN的长度不发生变化,都等于11;理由如下:

①当点P 在点A 、B 两点之间运动时:

MN=MP+NP=

12AP+12BP=12(AP+BP )=12AB=1

2

×22=11 ②当点P 运动到点B 的左侧时:

MN=MP ﹣NP=

12AP ﹣12BP=12(AP ﹣BP )=1

2

AB=11 ∴线段MN 的长度不发生变化,其值为11. 【点睛】

本题考查了数轴一元一次方程的应用,用到的知识点是数轴上两点之间的距离,关键是根据题意画出图形,注意分两种情况进行讨论. 11.(1)是;(2)5cm 或7.5cm 或10cm ;(3)10或607

. 【解析】 【分析】

(1)根据“2倍点”的定义即可求解;

(2)分点C 在中点的左边,点C 在中点,点C 在中点的右边三种情况,进行讨论求解即可;

(3)根据题意画出图形,P 应在Q 的右边,分别表示出AQ 、QP 、PB ,求出t 的范围.然后根据(2)分三种情况讨论即可. 【详解】

(1)∵整个线段的长是较短线段长度的2倍,∴线段的中点是这条线段的“2倍点”. 故答案为是;

(2)∵AB =15cm ,点C 是线段AB 的2倍点,∴AC =1513?=5cm 或AC =151

2

?=7.5cm 或AC =152

3

?

=10cm . (3)∵点Q 是线段AP 的“2倍点”,∴点Q 在线段AP 上.如图所示:

由题意得:AP =2t ,BQ =t ,∴AQ =20-t ,QP =2t -(20-t )=3t -20,PB =20-2t . ∵PB =20-2t ≥0,∴t ≤10. ∵QP =3t -20≥0,∴t ≥203,∴203

≤t ≤10. 分三种情况讨论: ①当AQ =

13AP 时,20-t =1

3

×2t ,解得:t =12>10,舍去;

②当AQ =12AP 时,20-t =1

2×2t ,解得:t =10; ③当AQ =

23AP 时,20-t =23×2t ,解得:t 607

=; 答:t 为10或60

7

时,点 Q 是线段AP 的“2倍点”. 【点睛】

本题考查了一元一次方程的解法、线段的和差等知识点,题目需根据“2倍点”的定义分类讨论,理解“2倍点”的定义是解决本题的关键. 12.(1)5 ;(2)点F 表示的数是11.5或者-6.5;(3)12

7

t =或6t =. 【解析】 【分析】

(1)由AP=2可知PB=12-2=10,再由点M 是PB 中点可知PM 长度;

(2)点P 运动3秒是9个单位长度,M 为PB 的中点,则可求解出点M 表示的数是2.5,再由FM=2PM 可求解出FM=9,此时点F 可能在M 点左侧,也可能在其右侧;

(3)设Q 运动的时间为t 秒,由题可知t=4秒时,点P 到达点A ,再经过4秒点P 停止运动;则分04t ≤≤和48t <≤两种情况分别计算,由题可知即可QM=2PM=BP ,据此进行解答即可. 【详解】 (1)5 ;

(2)∵点A 表示的数是5- ∴点B 表示的数是7

∵点P 运动3秒是9个单位长度,M 为PB 的中点

∴PM=

1

2PB=4.5,即点M 表示的数是2.5 ∵FM=2PM ∴FM=9

∴点F 表示的数是11.5或者-6.5 (3)设Q 运动的时间为t 秒,

当04t ≤≤时,由题可知QM=2PM=BP ,故点Q 位于点P 左侧,

则AB=AQ+QP+PB ,而QP=QM-PM=2PM-PM= 12BP ,则可得12=2.5t+1

2

?3t+3t=7t ,解得t=

12

7

; 当48t <≤时,由题可知QM=2PM=BP ,故点Q 位于点B 右侧,

则PB=2QB ,

则可得,()()123422.512t t --=-,整理得8t=48,解得6t =. 【点睛】

本题结合数轴上的动点问题考查了一元一次方程的应用,第3问要根据题干条件分情况进行讨论,作出图形更易理解.

13.(1)10,(a+b);(2)①60个单位长度;②10-3t ,0≤t≤7.5;③不存在,理由见解析. 【解析】 【分析】

(1)根据数轴上两点间的距离公式结合A 、B 两点表示的数,即可得出结论; (2) ①点P 运动的时间与A 、B 相遇所用时间相等,根据路程=速度×时间即可求得; ②由P 点用最短的时间首次碰到A 点,且与B 点未碰到,可知开始时点P 是和点A 相向而行的;

③点P 与点A 的距离越来越小,而点P 与点B 的距离越来越大,不存在PA=PB 的时候. 【详解】

解:(1)∵A 、B 所对应的数值分别为-20和40, ∴AB=40-(-20)=60, ∵P 是AB 的中点, ∴AP=

60=30,

∴点P 表示的数是-20+30=10;

∵如图,点A 、B 对应的数值分别是a 和b , ∴AB=b-a , ∵P 是AB 的中点, ∴AP=(b-a)

∴点P 表示的数是a+(b-a) =(a+b). (2)①点A 和点B 相向而行,相遇的时间为=20(秒),此即整个过程中点P 运动的

时间.

所以,点P 的运动路程为3×20=60(单位长度),故答案是60个单位长度.

②由P 点用最短的时间首次碰到A 点,且与B 点未碰到,可知开始时点P 是和点A 相向而行的.所以这个过程中0≤t≤7.5.P 点经过t 秒钟后,在数轴上对应的数值为10-3t . 故答案是:10-3t ,0≤t≤7.5. ③不存在.

由②可知,点P 是和点A 相向而行的,整个过程中,点P 与点A 的距离越来越小,而点P 与点B 的距离越来越大,所以不存在相等的时候.

故答案为:(1)10,(a+b);(2)①60个单位长度;②10-3t ,0≤t≤7.5;③不存在,理由