基于“城市双修”视角下的城市更新空间治理——以杭州市为例

- 格式:pdf

- 大小:817.32 KB

- 文档页数:6

城市修补理念下滨江公共空间规划设计策略骆宏;路毅【摘要】对哈尔滨市井街至公浴街滨江公共空间现存问题进行分析,从优化场地功能和强化地域归属感等方面,探讨"城市双修"理念下的规划设计新思维,为相关规划提供参考.【期刊名称】《山西建筑》【年(卷),期】2018(044)007【总页数】2页(P6-7)【关键词】城市修补;滨江公共空间;规划设计【作者】骆宏;路毅【作者单位】东北林业大学园林学院,黑龙江哈尔滨 150040;东北林业大学园林学院,黑龙江哈尔滨 150040【正文语种】中文【中图分类】TU984.113城市修补是2015年中央城市工作会议提出“生态修复,城市修补”城市双修的其中一项,余池明认为城市修补是城市规划设计与建设修复更新的新理念,它是一种渐进式的城市更新方式,不同于大拆大建的旧式改造方式。

重在实施干扰性最小的规划修复,注重小型空间规划设计[1]。

城市滨江公共空间本身是集休闲、文化、交通等多功能的复合空间载体,但随着快速经济发展,场地功能不合理,文化内涵逐渐消失等问题逐渐显现,对滨江公共空间进行“小范围”逐一有机更新,是解决诸多问题的合理有效途径。

1 项目背景规划区位于哈尔滨中心城区内松花江南岸滨江区域。

规划范围西起井街,东至公浴街,北起松花江防洪堤,南至巡船胡同、大新街,规划区域总面积34.2 hm2。

该规划区中的斯大林街是紧邻松花江的一条交通支路;中部滨江空间包含铁路公园一部分,是纪念中东铁路的纪念性公园;临江的公共建筑主要有青年宫,老干部活动中心,儿童少年活动中心(以下简称儿少中心);青年宫为欧式建筑,于1961年建成投用,被评为不可移动文物,举办公益文化活动,也是国内外艺术文化表演交流中心;老干部活动中心是提供老人学习课堂和文化娱乐场所;儿少中心是对儿童进行校外教育的大本营。

该区域滨江公共空间不单纯是滨江休闲游憩的场所,同时印证了城市发展历程,具有文化历史内涵。

基于城市更新的RBD建设思考——以杭州武林女装街地块城

市设计为例

朱焕彬;杨建军;周雯

【期刊名称】《华中建筑》

【年(卷),期】2011(029)006

【摘要】如何在城市RBD建设的过程中体现城市特色与记忆是值得重视的问题.杭州武林女装街地块是城市老城区,该文分析了其道路交通、用地条件、女装商业的现状与问题,在此基础上,通过复合城市功能、优化交通条件、整治居住环境、打造花园式步行街区、塑造都市绿核景观等城市设计思路,打造具有女装特色的商业游憩区,期冀为RBD的建设提供案例启示.

【总页数】4页(P94-97)

【作者】朱焕彬;杨建军;周雯

【作者单位】浙江大学建筑工程学院;浙江大学建筑工程学院;浙江大学建筑工程学院

【正文语种】中文

【中图分类】TU984.13

【相关文献】

1.城市更新背景下的RBD规划构建--以黄石后河堤地区城市设计为例 [J], 陈静

2.历史地段局部地块的建筑设计方案研究--以杭州武林路望湖宾馆新增地块为例[J], 郭艳斐;丁晓芬

3.打造中国女装第一街——记杭州武林路时尚女装街管理委员会 [J], 朱琪;何晓萍

4.城市更新视角下的小地块城市设计编制——以德化霞田文体园为例 [J], 李婧; 张宏佳; 高艺

5.基于POI信息和空间句法的城市设计研究

——以杭州市江干区采荷单元地块为例 [J], 李娜;武连港;王琢

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

中图分类号 TU984.14 文献标识码 B 文章编号 1003-739X (2023)04-0066-05 收稿日期 2022-07-17摘 要 大学城是城市的特殊功能单元,在快速的建设过程中,普遍存在生态系统的破坏、文脉的割裂以及"城”"村”二元结构问题。

该文以福州大学城为例,提出了城市公共空间体检的指标体系,评析了大学城生态系统、文化脉络、空间形态、人口及产业存在的问题。

从水网织补、生态廊道打造以及生态节点的塑造提出生态修复的措施;从文脉的延续、创新空间体系提出了城市公共空间修补的方法与路径。

旨在为大学城区域更新及空间品质提升提出有益的参考。

关键词 城市双修 大学城 公共空间 城市更新Abstract College town is a special functional unit of a city. In the process of its rapid construction, there are widespread problems such as the destruction of the ecosystem, the fragmentation of the cultural context and the dual structure of "City" and "Village". Taking Fuzhou University Town as an example, we put forward the measures of ecological restoration from water net weaving, ecological corridor building and ecological node shaping, and put forward the methods and paths of urban public space repair from the continuation of context and innovation space system. We hope to provide a useful reference for regional renewal and spatial quality enhancement in college town.Keywords Urban renovation and ecological repair, College town, Public space, Urban renewal城市双修视角下大学城公共空间更新研究Renewal of Public Space in University Town from the Perspective of Urban Dual Repair乔 璐 | Qiao Lu 樊海强 | Fan Haiqiang 沈静雯 | Shen Jingwen大学城是城市的特殊功能区,是若干所大学在空间上聚集起来,形成具有相当规模的从事教学或科研活动的独立地理区域[1]。

城市双修背景下杭州城市有机更新体系构建与实践摘要:在城市发展的过程中,有机发展是城市面临的新挑战。

杭州作为我国的历史文化名城,其对城市有机发展的大胆探索为后来的城市发展提供了经验借鉴。

现阶段中国城市的有机更新模式较为成熟的,是以更新为核心,由规土合一的城市更新部门来实施更新的。

目前杭州还未进行规土合一的工作,然而在城市的建设中总结出了“城市双修”的新更新路径,目的在于增加城市的规划性,为国内其他未进行规土合一的城市提供相应的借鉴意义,从而促进中国城市的积极转型。

关键词:城市双修,有机更新,转型发展,杭州前言:杭州作为一个历史悠久的文化古城,在城市化进程中实现科学合理且健康的发展是未来城市发展的方向。

在发展的过程中,杭州始终将生态与环境效益放在重要位置,保护环境和水源,同时对相关地区加快产业结构调整,促进城市的环保基础设施建设,加快城市的有机转型。

中央城镇化会议上提出,城镇建设要首先优化三大城市群地区,以盘活存量为主要目的,避免出现无节制的扩建用地的情况。

“城市双修复”是指城市在建设发展过程中要坚持城市的生态修复和修补。

杭州作为地理位置优越的历史文化古城,目前也是先进的城市代表之一,同时也是“城市双修”的带头城市,杭州在城市的发展中一直在进行城市修补和生态修复,这一历程为城市的有机更新体系构建奠定了坚实的基础。

一、城市有机更新理论和模式欧美国家对于旧区的改造主要经历了三个发展的阶段:第一,基于形体规划思想的拆除旧式制造新式的阶段,这一阶段以清除重建为主要规划;第二,反思和总结第一个阶段,开始进行局部的调整和修补,重心转移到了城市中心区复苏的问题上来;第三,遵循城乡可持续发展理念,建设更加和谐的现代化城市,将会用大量的资金用于旧城的维护和改造。

然而从中国的大城市发展的阶段来看,目前我国城市有机体系的更新基本上呈现在第三个发展的阶段,实现政府、公民、市场利益三者共赢的城市发展局面,城市有机系统的更新采用以点带面的形式,渐进的插入置换带动区域的更新。

2023年第02期现代园艺基于“城市双修”理念的小尺度公园设计策略———以镇江市京口区为例刘天琦1,贾孟炎2,李余3(1澳门科技大学人文与艺术学院,澳门999078;2浙江农林大学暨阳学院,浙江诸暨311800;3江苏大学京江学院,江苏镇江212013)摘要:小尺度公园是城市中对市民开放的小型绿地空间,服务于不同人群的活动需求。

单个小尺度公园建设可改善城市区域内环境,而分布在城市中各个地点的小尺度公园相互交织,从而能提高城市整体绿地面积,改善城市环境质量。

基于“城市双修”理念,以镇江市京口区为例,分析总结小尺度公园分布、功能和存在的问题,强调小尺度公园设计应突出对城市中生态景观的修复和以更新织补的方式完善和修补城市空间,以期能为类似空间设计提供新的视角。

关键词:城市双修;小尺度公园;京口区1相关概念1.1“城市双修”基于我国城市发展从“增量式发展”向“存量式发展”的转型背景,“城市双修”理念最早由住建部于2015年提出,并将三亚市作为我国“城市双修”实施计划城市。

“城市双修”的主要内容分为城市修补和生态修复2个部分,目的是应对并解决我国近年来快速的城市化进程中造成城区老化和自然生态被破坏的问题。

“城市双修”遵循保护优先、科学推进的基本原则,强调对自然生态和城市历史文化的保护,避免在大规模建设中造成破坏。

1.2小尺度公园小尺度公园概念最早由美国现代景观设计师罗伯特·泽恩(Robert Zion)提出,由他设计的第1个小尺度公园———佩雷公园(Paley Park)于1967年在纽约53号大街正式开放,旨在为城市空间提供呈斑点状分布的小公园。

根据《城市绿地分类标准》(CJJT85-2017),小尺度公园类型可归属于社区公园和综合性公园,主要功能是为区域内居民服务,具有一定活动内容和设施,配套建设集中绿地,服务半径为0.3~1km。

总的来说,只要满足面积小、功能相对单一、空间选址较为灵活、拥有较高可达性的要求,具备供人游憩休闲的公共空间,都可称之为“小尺度公园”。

基于“城市双修”理念的城市边缘村更新策略探讨摘要城中村等存量片区功更新治理是我国大城市十四五时期的重要任务和核心议题。

目前,我国大城市城中村更新治理虽然取得了较为丰硕的研究成果,但依然面临着较大的治理困境和严峻挑战[1],且现有理论对城市边缘村(城中村早期的一种特殊存在形态)的更新策略研究尚不够深入,直接影响了城中村的更新治理质量。

“城市双修”是现代城市更新的新方向,也是适于城中村存量更新的重要理念。

本文基于这一理念,通过对城市边缘村的内涵、特征及存在问题进行系统梳理,针对性提出城市边缘村的更新策略,以期更好地指导城中村更新实践,推动我国城市高质量发展。

关键词:城市双修,城市边缘村,更新策略1 内涵、特征“城中村”,广义上指城市规划控制区范围内的,狭义上指建成区范围内的,在城市里依然传承农业社会特点的聚落点,是由血缘、亲缘、地缘、宗族、民间信仰、乡规民约等深层社会网络联结的村落乡土社会[2]。

“城市边缘村”,简称“城边村”,是位于城市边缘区的一种独特的农村型社区。

杨忠伟认为城市边缘区是城市建成区外围地带,城乡要素碰撞融合的区域,是城市化过程中城乡矛盾最集中的场所[3]。

城边村是城中村早期阶段的一种发育形态,隶属于发展型城中村的范畴[4]。

城边村是介于自然村和城中村之间的一种过渡型村庄类型,具有“半城半乡”复杂特性。

城边村一般位于城市规划区内、没有完全被城市建成区包围;用地类型以村庄宅基地为主,部分村庄还有一定的农业用地和工业用地;景观风貌保持村庄形态,城市部分基础设施落后;村庄人口以农业人口为主,存在部分流动人口,经济来源以城市务工和经商为主,生活方式已开始向城市社会过渡[5-6]。

我国城中村更新治理40年来,已经形成了较为丰硕的研究成果,而现阶段我国关于城边村规划发展方面的研究主要集中在村庄空间整合利用、产业提升、公共服务设施建设、景观风貌优化、公共空间保护开发等方面,但主要集中在村庄内部层面,而城村融合层面甚至更大层面的研究不足,且对村庄的差异化引导和精准化管控方面的研究不够深入。

参与式治理视角下的杭州地方治理创新模式随着社会的不断发展,政府对于治理的方式和方式要求也在不断变化。

而作为一座经济发达、人文浓厚的城市,杭州以其参与式治理模式的创新、科学、公开,为地方治理注入了新的活力。

一、杭州参与式治理模式的特点1、民主参与度高杭州在治理模式中,注重充分发挥公众和民间组织在治理中的作用,鼓励多元化的参与方式,更加民主和透明,让公众能够更直观、更全面地了解治理过程和决策结果,并参与其中。

比如,在“不忘初心、牢记使命”主题教育中,杭州各级党组织、部门、公共机构、社区和各类社会组织,通过广泛征集各方意见和建议,激发公众参与,不断优化决策方案,使“不忘初心、牢记使命”的主题教育更加符合广大人民群众的期望和需求。

2、创新方式多为更好地推进治理工作,杭州创新方式多,包括政府和社会组织、企业等多方面的参与,可以更加有序、积极地推动治理。

而其中,政府发挥了引领作用。

例如:在普及北京时间“文化代码”中,杭州市通过开展“文化代码”培训、开展“文化代码”义务宣誓、推动“文化代码”联动,营造全民共识等举措,使“文化代码”深入人心,成为社会信仰。

3、责权利清晰治理的责、权、利是一个三位一体的关系,而杭州参与式治理模式下,责权利清晰。

在治理中,相关责任人应尽职尽责,把握好自己的意见和建议的权利,同时,也不能忽视公众和各方面的权利,协同发挥好治理的效能和意义。

二、杭州参与式治理模式的效应1、消除公众不信任在杭州参与式治理模式中,公众参与治理的程度高,决策权利更加均衡,意见更加多元,行政权也在逐步向公众委托,从而消除公众对治理的不信任。

2、注重社区治理杭州参与式治理模式注重社区治理,通过多方沟通协作,提升社区自治和参与度,推动社区的建设和发展,提升了社会各方面的运行效率和能力,为城市的可持续发展注入新的活力。

3、推动治理决策的科学化在参与式治理过程中,充分征求公众的意见和建议,更好地评估方案执行的效果。

这样可以推动决策方案的科学化,确保利益相关方的最大利益。

复合联动:城市治理创新的逻辑与现实路径--基于杭州上城区实践的个案分析何显明【摘要】城市治理体系的现代转型是国家治理体系现代化的重要组成部分和战略重心。

对正处于大转型阶段的当下中国来说,城市治理创新的核心问题,是在充分激发城市创造性活力基础上形成社会秩序动态稳定的内生机制,既充分发挥城市作为现代经济主引擎和现代文明传播中心的功能,又有效避免城市在快速膨胀过程中成为社会矛盾和社会冲突的集散地。

中国城市化的特殊背景及其特殊的推进方式,以及由此产生的城市治理难题,决定了城市治理创新的现实路径是遵循有效性原则,在城市发展和城市治理体制框架相对稳定的前提下,探索和建构政府主导下的多元合作治理结构及其运行机制,以全面整合城市治理资源,有效应对城市治理的现实挑战。

【期刊名称】《中共浙江省委党校学报》【年(卷),期】2015(000)004【总页数】8页(P29-36)【关键词】城市治理创新;有效治理;复合联动;杭州上城区【作者】何显明【作者单位】浙江省委党校科学发展观与浙江发展研究中心【正文语种】中文【中图分类】D630一、有效治理:城市治理创新的现实目标治理或善治,是近30年来全球公共事务治理变革的核心命题。

进入新世纪以来,治理与善治已成为国内相关领域寻求公共事务变革之道的最重要的话语资源,相关领域因此实现了一次重要的话语转向,①参见何显明:《市场秩序扩展进程中的地方治理模式变迁——基于浙江的个案研究》,载何显明主编:《浙江现象:优化地方治理的探索》,中央党校出版社2006年。

“以治理与善治制度安排为对象的制度政治学构成了比较政治分析的一个新范式”。

②孔繁斌:《治理与善治制度移植:中国选择的逻辑》,《马克思主义与现实》,2003年第3期。

十八届三中全会明确将“推进国家治理体系和治理能力现代化”确立为全面深化改革的总目标,标志着经过适度改造的治理理论已经进入政治主流,这对于探讨城市治理创新的方向和路径无疑具有重要的指导意义。

空间解构与重组:基于城市治理的视角

陈鹏

【期刊名称】《牡丹江师范学院学报(哲学社会科学版)》

【年(卷),期】2018(000)001

【摘要】快速推进的城市化,带来城市空间快速蔓延,加之城市改造和城市更新推动的城市空间再生产,使得传统城市空间迅速解构和分化,不同阶层间发生居住隔离、空间隔离,原本无形的社群边界显性化,城市治理的诸多问题在空间上高度集聚,城市治理充满了不确定性风险.本文从城市治理的视角,审视城市空间解构给城市治理带来的困境和重组城市空间结构的必要路径,期望通过城市空间结构的有序合理重组来改善和提升城市治理的效能.

【总页数】7页(P16-22)

【作者】陈鹏

【作者单位】华东政法大学政治学与公共管理学院 ,上海 201620;安徽师范大学法学院 ,安徽芜湖 241003

【正文语种】中文

【中图分类】D299.2

【相关文献】

1.基于“城市双修”视角下的城市更新空间治理——以杭州市为例 [J], 庞赞;曹仪民;俞慧刚

2.论我国特大城市空间拥挤的制度根源与治理路径——基于空间政治的视角 [J],

李宏;杨桓;刘仁忠

3.空间重组中的社区“共治型”微治理转向研究——基于小组工作的实务视角 [J], 秦和

4."地摊经济"重启背景下的城市公共空间治理

——基于空间正义视角的分析 [J], 刘超;李清

5.特大城市风险防控的"属地责任"与空间治理——基于空间脆弱性视角的分析 [J], 吴晓林

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

基于“城市双修”视角下的城市更新空间治理——以杭州市

为例

庞赞;曹仪民;俞慧刚

【期刊名称】《浙江建筑》

【年(卷),期】2018(035)002

【摘要】“城市双修”是“存量规划”时代城市空间治理的有效举措.在对当前城市更新空间治理的内涵、模式等相关理论与实践进行梳理的基础上,明确了城市建成区作为城市更新空间治理实施范围的基本定位.今结合杭州城市更新空间治理发展历程的3个发展阶段,尝试构建基于“城市双修”视野下的杭州城市更新空间治理体系,并重点分析该体系的结构、内容、实施措施和保障措施,以求为国内城市空间治理活动提供参考和借鉴.

【总页数】6页(P9-13,17)

【作者】庞赞;曹仪民;俞慧刚

【作者单位】浙江建设职业技术学院,浙江杭州311231;浙江建设职业技术学院,浙江杭州311231;浙江建设职业技术学院,浙江杭州311231

【正文语种】中文

【中图分类】TU984.2

【相关文献】

1.基于重现城市活力视角下的城市更新策略浅析——以广州状元坊历史街区更新为例 [J], 罗国铭

2.多维视角下深圳城市更新空间特征研究

——以2010-2016年城市更新单元样本为例 [J], 朱永;司南

3.基于城市更新视角下的景观再造调查与研究——以海口美舍河治理为例 [J], 文云洁[1];叶朝晖(指导)[2]

4.国土空间治理背景下全域控制性详细规划编制探析——以杭州市萧山区进化镇为例 [J], 陈力新;蔡磊

5.基于城市双修视角下的生态公园设计——以宁波生态走廊二期为例 [J], 胡刚因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

城市双修背景下杭州城市有机更新规划体系构建与实践

杨毅栋;洪田芬

【期刊名称】《上海城市规划》

【年(卷),期】2017(000)005

【摘要】当前中国大城市较为成熟的有机更新模式,是以用地更新为核心、由规土合一的城市更新部门来推动的.杭州尚未规土合一,但在城市建设和更新历程的经验积累中逐渐走出了一条多层次、多主体、多价值更新的新路径,也成为了"城市双修"的先行者.针对国内大多数城市尚未规土合一的现实,力求在整合杭州城市有机更新体系与实践的基础上形成一种更具现实基础、战略思维和推广意义的新模式,为其他城市的有机更新工作提供借鉴和参考,积极推动中国城市的转型发展.

【总页数】5页(P35-39)

【作者】杨毅栋;洪田芬

【作者单位】杭州市城市规划设计研究院;杭州市城市规划设计研究院

【正文语种】中文

【中图分类】TU981

【相关文献】

1.城市双修背景下旧工业园区更新策略研究——以烟台市凤凰工业园为例 [J], 黄山; 王扬; 许可

2.城市双修背景下的老城区社区微更新规划设计实践——以三亚市天涯区社区更新规划为例 [J], 潘洁燕

3."城市双修"背景下的老旧社区更新策略研究 [J], 张晓东;杨青;严莹

4.城市双修背景下的社区绿色更新——以北郊农场社区为例 [J], 刘纯溪;刘思彤;贺丽洁

5.从拟物到共情:粟上海社区美术馆更新改造城市双修语境下的有机更新策略研究[J], 张海翱;梁栋楠

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

城市有机更新中的理念、内容与方法——以杭州“G20峰会”项目密渡桥路改造为例吴景洪1 倪晨曦2摘要:随着社会经济的不断发展进步,市政建设快马加鞭,高品质的商业综合体、现代化的办公建筑群、商品住宅如雨后春笋般拔地而起,城市面貌也日新月异,然而随着建设的不断深入,老城区内由于政策、价格、民意等因素,整体拆迁重建的难度越来越大,新旧矛盾也慢慢的体现出来,老的道路功能、建筑风貌已越来越不能满足现代人对高品质生活的需求,一种立足越现有条件的城市有机更新策略慢慢的在实践中逐步形成。

关键词:城市更新、道路红线、空间管控、综合前言由于政策原因,长久以来道路及沿线的建筑都由各自的红线严格控制,各利益相关方严格遵守红线控制的同时,在自有的利益范围内“寸步不让、据理力争”,沿街的围墙将沿线的空间严重割裂,口袋公园不能共享,市政配套的设施不得不侵占本来就狭窄的人行空间,建筑立面上管线、店招、雨棚、空调架各自为正,在形式、规格、材质、色彩上完全割裂,毫无次序、品质而言,针对林林总总问题,从结合现有条件出发,我们提出了从道路的红线管控到街道城市空间管控的整体更新理念,希望通过改造更新让老城区的街道实现便捷的出行、怡人的环境、舒适的生活的总体目标。

一、工程概况结合杭州召开“G20峰会”契机,城区内开展了一系列的更新改造工程,我们将街道城市空间管控的理念在本次工程实践中得以运用,具体的实施内容涵盖了市政道路、建筑立面、景观绿化、综合管线、城市家居等等,新建了一处井筒式地下停车库,新增公共停车泊位125个;完成建筑立面整治10幢、约12.5万平方米;景观绿化改造节点11处(含3处口袋公园),提升绿化3000平方米,同时城市家居也充分与沿线景观相结合,达到功能与形式的高度统一;完善沿线综合管线,实现多杆合一、多箱合一;夜景亮灯、第五立面等工程实现全覆盖。

同时在细节上充分融入“海绵城市”理念,全市首次采用新型材料对人行道进行改造;非机动车道全路段挂花装饰实现彩化;道路沿线范围内围墙全部打开、卷闸门全部取消、保笼全部隐形,屋顶及沿街有碍视线观瞻的搭建物予以全部清除,营造了良好的功能与环境。

城市双修导向的非典型性历史街区*更新对策探索作者:俞一杰陈程殷龙来源:《小城镇建设》2019年第12期摘要:非典型性历史街区指街区内拥有一定数量的历史建筑,但街区传统风貌完整性与历史保护价值遭遇较大损坏,难以纳入到法定保护体系的传统街区。

它的更新,承载着历史积淀和风貌特色,对提升城市品质、塑造城市特色具有重要意义。

本文对非典型性历史街区的更新困境进行梳理,基于城市双修的视角,探索非典型性历史街区在保护、更新、发展三个维度中的对策。

最后以浙江省杭州市桐庐县开元街的更新实践为例,总结归纳了其价值特色及面临问题;并针对性地提出了以需求为导向的功能修补、以提升为抓手的空间设计、以社区营造为手段的三大更新对策。

由点及面,推进街区更新。

发挥其在城市功能重塑、空间重构、文脉延续等方面的重要作用。

关键词:城市双修;城市更新;非典型性历史街区;文脉延续;桐庐开元街doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.12.016 中图分类号:TU982.29文章编号:1009-1483(2019)12-0104-07 文献标识码:AExplorations on the Countermeasures for Dual-oriented Atypical Historical Districts: The Practice of Tonglu Kaiyuan StreetYU Yijie, CHEN Cheng, YIN Long[Abstract] Atypical historical neighborhoods refer to the traditional neighborhoods that have a certain number of historical buildings in the neighborhood, but the integrity of the traditional features and historical protection value of the neighborhood have suffered great damages so that cannot be included in the legal protection system. Its renewal carries historical accumulation and features, which is of great significance for improving the quality of the city and shaping its characteristics. This article sorts out the renewal predicament of atypical historical streets, and explores countermeasures in the three dimensions of protection, renewal, and development based on the perspective of urban double repair. Finally, taking the renewal practice of Kaiyuan Street in Tonglu County as an example, it summarizes its value characteristics and problems; and proposes three major update countermeasures, which are demand-oriented functional repairs, space design with promotion as the starting point, and community building, in order to promote block renewalfrom point to plane and help with playing its important role in urban function remodeling, spatial reconstruction, context extension, etc.[Keywords] ecological restoration and urban repair; urban renewal; atypical historical block; context extension; Tonglu Kaiyuan Street引言随着我国迈入城市化中后期阶段,城市发展亦逐步从快速扩张阶段向高质量发展阶段转型。

"城市双修"理念下的生态地区城市设计谢亚鹏发布时间:2022-02-25T01:58:02.311Z 来源:《基层建设》2021年30期作者:谢亚鹏[导读] 城市设计是城市建设的重要基础江苏中源城乡规划设计有限公司江苏南京 210000摘要:城市设计是城市建设的重要基础。

在以往的城市建设中,很多城市一味关注城市经济发展,从而忽略了生态环境对人们日常生活和体质健康以及城市形象的重大影响,尤其在城市设计中生态设计的效果相对较差。

随着人们生态环境保护意识的觉醒和不断提高,城市双修理念逐渐形成,城市建设设计当中在积极进行生态城市设计,基于此,本文就在合理分析城市双修实际意义和城市双修理念设计原则的基础上,围绕城市双修理念下城市建设的着力点和生态地区城市设计策略展开综合研究,以其为转变城市发展方式提供助力。

关键词:"城市双修"理念;生态地区城市设计;城市设计引言目前,以恢复城市生态系统自我调节功能和完善城市各项设施为主旨的城市双修理念,越来越受相关部门和社会各界的关注与重视,城市双修可以说是一种全新的城市建设理念,其本意就是在确保城市经济持续发展的同时,有效落实自然生态环境保护与治理,从而促进城市经济和城市生态环境的协同发展,生态地区城市设计者要积极将城市双修理念更加科学合理的融入到生态地区城市设计中,还需要重点加强城市双修理念下生态地区城市设计策略的探索和研究。

一、“城市双修”的重要意义城市双修的具体含义就是达到城市发展和环境保护双赢的目标。

人类的生存发展往往都伴随着资源的使用和浪费,对于环境造成了难以修复的损害。

对于传统城市建设来说,由于基本发展问题都难以得到保障,往往忽略了对于环境造成的影响,只将中心放在经济发展和规模建设方面。

随着人们的生活已经迈入了一个新的台阶,逐渐注意到了自然环境的破坏将对我们造成怎样的影响,开始逐渐考虑新型城市的建设,来对传统城市建设存在的不足进行改善,是城市建设体系更加完美。

浙江建筑,第35卷,第2期,2018年2月Zhejiang Construction, Vol. 35 , No. 2, Feb. 2018基于“城市双修”视角下的城市更新空间治理----以杭州市为例The Administration of Improving Urban Space from the Perspective of “Double Repair” :Take Hangzhou City as an Example庞赞,曹仪民,俞慧刚PANG Zan, CAO Yimin, YU Huigang(浙江建设职业技术学院,浙江杭州311231)摘要:“城市双修”是“存量规划”时代城市空间治理的有效举措。

在对当前城市更新空间治理的内涵、模式等相关理论与实 践进行梳理的基础上,明确了城市建成区作为城市更新空间治理实施范围的基本定位。

今结合杭州城市更新空间治理发展历程的3 个发展阶段,尝试构建基于“城市双修”视野下的杭州城市更新空间治理体系,并重点分析该体系的结构、内容、实施措施和保障措 施,以求为国内城市空间治理活动提供参考和借鉴。

关键词:空间治理;城市双修;城市更新;杭州市中图分类号:TU984.2 文献标志码:B文章编号:1008 -3707(2018)02-0009-051引言国土资源是城市建设的基本物质空间条件,当前浙江省的土地利用率依然较低,低效用地的问题 较普遍,城市建设的策略正在从“增量扩张”转向 “存量挖潜”。

如何优化存量,盘活土地资源,实现 城市土地高效利用是当前城市建设的重要课题[1]。

作为我国城市有机更新实践的重要理念之一,“城 市双修”即“城市修补、生态修复”于2015年由三亚 率先提出并实践[2]。

同年中央城市工作会议明确 指出“提倡城市修补,完善城市治理体系,提高城市 治理能力,依法规划、建设、治理城市,促进城市治理 体系和治理能力现代化”,使得城市更新空间治理 已成为城市存量发展时代城市建设的重要模式之 一。

2017年《住房和城乡建设部关于加强生态修复 城市修补工作的指导意见》也明确了“城市双修”是 治理“城市病”、改善人居环境的重要行动,是推动 供给侧结构性改革与补足城市短板的客观需要,是城市转变发展方式的重要标志,因此在“城市双修”视角下研究城市更新空间治理具有一定意义。

本文 意在总结前人研究的基础上,阐述在“城市双修”理 念范畴内城市更新空间治理过程中的杭州做法,以求为其他城市相关工作提供一定参考。

2城市更新空间治理的相关理论与实践2.1城市更新相关理论与实践本文探讨的城市更新是将城市中不能适应市民 现代化城市生活的物质元素进行倾向性、选择性的 “再建设”活动,而物质元素作为城市空间的基本元 素,对物质空间的管理整治是城市更新最为直观的 形式之一,其主要形式有再开发、整治改善及保护3种形式[3]。

现代城市更新概念最早起源于美国19 世纪末的城市美化运动,主张恢复城市秩序美,其核 心是“创造”城市新景观。

早期过于粗放、单一的建 设形式并没有经过较科学的规划协调,一定程度上 造成大量城市遗产和城市记忆的消失,且以政府为收稿日期:2017-11-23基金项目:2017年浙江省城市化规划课题(CTZB-F170714LWZ-SJS1(2))作者简介:庞赞(1991 一),男,浙江台州人,硕士,从事城市有机更新研究相关工作。

10浙江建筑2018年第35卷主导的改造行为缺乏公众参与[4]。

随着以西方城 市为代表的城市更新活动市场化的不断深入,公民 意识的不断觉醒,民众参与、社区协调等城市更新研 究不断涌现,从而为西方城市更新科学化、合理化道 路奠定基础。

首先是开发形式上的多样化,以城市 开发公司、政企合作、社企合作等组织模式取得了一 定的实践成果,“政-企-民”三方合作模式成为主 流;其次是产业更新多样化,如旧工业区文化产业升 级及旧街道步行商业街区开发等;还有重视规划设 计革新与顶层设计,如英国颁布的《城市更新社会 参与的实践指南》《社区新政计》等城市更新指导性 文件[5]。

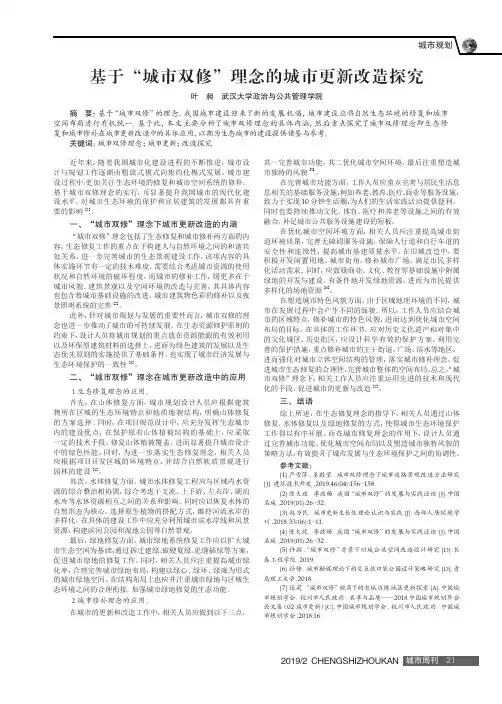

2.2 空间治理相关理论与实践城市空间治理是通过整改城市物质空间要素,形成治理结构,采用一定的治理模式,美化城市景 观,调节城市生态,实现城市土地资源再配置,促进 更加高效、公平、可持续的土地利用。

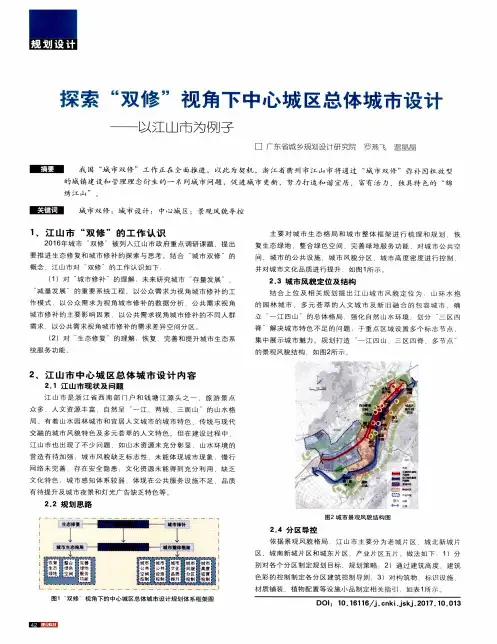

当前基于“大 整治”城市规划理念的城市空间治理对象多为城市 全域空间的多要素,作用于城市区域协调(图1)。

综合国内外研究成果可从以下两个层面进行剖析:图1 ±成市发展“大治理”与“城市更新空间治理”概念对比2.2.1空间治理内涵宏观的城市空间治理是地域综合治理,其治理 对象包括地域内的土地、区域资本、劳动力、信息等 元素,强调区域要素之间的联动性整改;微观上则落 脚于城市的物质空间,关注城市使用者与城市各类 物质要素之间的“运行-呈现”方式,通过建立反馈 机制,引导、实现对城市物质空间的整改。

两者的基 本定位均为通过改变不能适应当前发展的各类要素 来实现城市合理化发展;基本手段均以资源要素聚 集并在使用群体应用反馈的基础上进行要素整合; 活动本质都是各方利益体的互动、博弈过程,其合理 化博弈结果是一种基于社会网络关系的资源再分配 的过程[6]。

2.2.2空间治理模式当前国内外城市空间治理模式基本上都遵循利 益最大化、方案合理化的价值取向,治理模式有“政 府主导”、“市场主导”、“社会主导”3种(图2)[7]。

其中政府主导模式的权威性相对较强,由于政府有 较强的组织能力,尤其是城市发展初期,政府主导模 式往往能实现城市空间治理效率最大化,且能独立 于市场利益之外,这也是城市建设活动大部分由政 府主导的主要原因之一;而市场主导模式的灵活性 较强,我国城市空间治理的市场行为多数在政府的 政策引导下进行,也是一种较健全的市场化行为,能 保证多数民众的基本利益,降低企业因盲目追求效 益引发社会矛盾风险。

完全的企业主导模式在我国 城市空间治理领域尚处在探索过程中,目前更多研 究集中在“政-企”合作模式。

民众是城市空间治 理的重要社会群体,由于空间治理是一项专业性较 强的活动,单一社会自发组织空间整治缺乏专业性。

当前的研究热点集中在非政府团体组织以及公众参 与等方面,倡导“政-民”、“政-企-民”的整治模 式,鼓励公众积极参与,建立科学的公众参与渠道是 我国当代城市更新空间治理活动的重要研究课题[8]。

综上所述,国内外学者对城市更新有一定研究,较多从城市经济学、社会学等方面进行论述,重视城 市更新的理念以及运作方式[94°],与当下“城市双 修”的更新理念有一定融合性,都强调对城市空间 的整治,再创城市活力,同时提升城市土地利用效 率,促进城市空间合理化、城市土地集约化发展;在 绿化空间改造的研究中有较多理念建立在城市生态 理论的基础上,一定程度上也体现对城市进行生态修补的愿景。

但国内外对城市空间治理尚处于起步第2期庞赞等:基于“城市双修”视角下的城市更新空间治理——以杭州市为例11阶段,已有的城市空间治理的研究范围也多涵盖城 市全域范围。

本文基于“城市双修”视角下对城市 空间治理中城市更新活动的研究范围落脚于城市已 建成区域,有别于“大治理”城市规划理念中的“全 覆盖”,并以杭州近年来的综合实践为例作规范分 析,对“存量规划”将逐渐占主导地位的我国大中城 市建设活动具有实践指导意义。

3杭州城市更新空间治理的发展历程本文讨论的杭州城市更新空间治理的研究范围 是城市建成区域,近现代(18如-1949年)杭州城市 建设经过近50年的发展历史,从1896年拱宸桥区 域作为通商口岸成为日本租界,到1909年前后沪杭 铁路的竣工通车以及早期“浙路商办”,西湖景区的 逐渐开放,随着交通条件的进一步优化,以杭州为中 心之一的公路、铁路网在浙江省乃至现今“长三角”区域逐渐形成,杭州城区公路系统也在这一时期得 到修缮。

1930年前后,当时市工务局颁布市区设计 规则,一时成为杭州城市规划指导文件,涉及了市区 城市设计情况,道路、水系、城市公园等建设内容,而 后又有《杭州市分区计划》《杭州市交通计划》(1932 年)的颁布实施;1945年颁布实施的《杭州新都市计 划》统筹杭州水系、道路、电力等公共设施。

城市建 设结合良好的交通区位条件使得解放时期的杭州成 为浙江省的交通中心,全国著名的风景旅游城市,并 实施了《大西湖计划》改善西湖景观及整治杭州市 西湖沿湖空间,协调“城-湖”关系,一定程度上体 现了杭州城市更新空间治理的早期举措。

在此基础 上,新中国成立后的杭州城市更新空间治理大致经 历了 3个阶段[1144]。

3.1 第一阶段(19咒_2〇00):老旧城区搬迁,初现城区格局,环湖发展格局逐渐形成十一届三中全会后,杭州一方面开展对西湖的 整治,另一方面集中改造旧城、环湖区域,城市开发 与空间治理并举,先后开展了中河中路改造、庆春路 改造、延安新村改造、清河坊历史街区改造等工程项 目,在城市近郊(古荡、朝晖、景芳)建设约10个大 型居住区,实现旧城区即环西湖区域的人口疏散。

随着杭州专业市场的发展,外来人口的补充扩大了 城市规模需求,逐步奠定了杭州“环湖发展”的城市 格局。

在1990年初制定了城市空间治理目标,但由 于当时城市理念、工程技术、城市规划等方面的局 限,未能准确预见未来城市居民日益增长的生活需求,导致现如今杭州主城区土地利用率较低、部分建 筑质量差、老旧小区氛围弱及环境差等问题,同时该 阶段也疏于对“城市记忆”的保存,存在历史建筑被 拆除的现象,一定程度上造成杭州部分区域城市文 脉缺失。

3.2 第二阶段(2001 -2012年):城区多方整治,提升城市品质,城市首位度明显提升进入新世纪,在环湖发展的城市格局基础上,杭 州早期历史建筑及部分遗留的老旧住宅得到进一步 整改,城市空间治理主要体现在道路整修、景观改 造、社区服务管理功能提升等方面,开展了危房改 造、背街小巷改造等工程;继续加强改善西湖景区环 境质量,实施西湖“景中村”改造工程,恢复“西博 会”,推行“西湖西进”工程;推动城市交通治理,实 施“一纵三横”道路整治工程,推广TOD交通模式,规划建设地下铁路;重视京杭大运河流域文化遗产 保护与沿河的空间治理,开展了较大规模的历史文 脉保护及配套的空间治理措施,如拱宸桥西搬迁与 小河直街、大兜路历史街区改造,特色博物馆、文化 馆建设等,采用政府主导、政府出资,鼓励区域全员 搬迁,并在规划设计层面充分保留基地原始街区历 史文脉,置换工业建筑原始功能,强化核心区公共属 性、文化属性,外圈区域引入特色商业、高端居住,形 成产业圈层,带动周边地块联动发展,提升杭州市城 市空间文化品质。