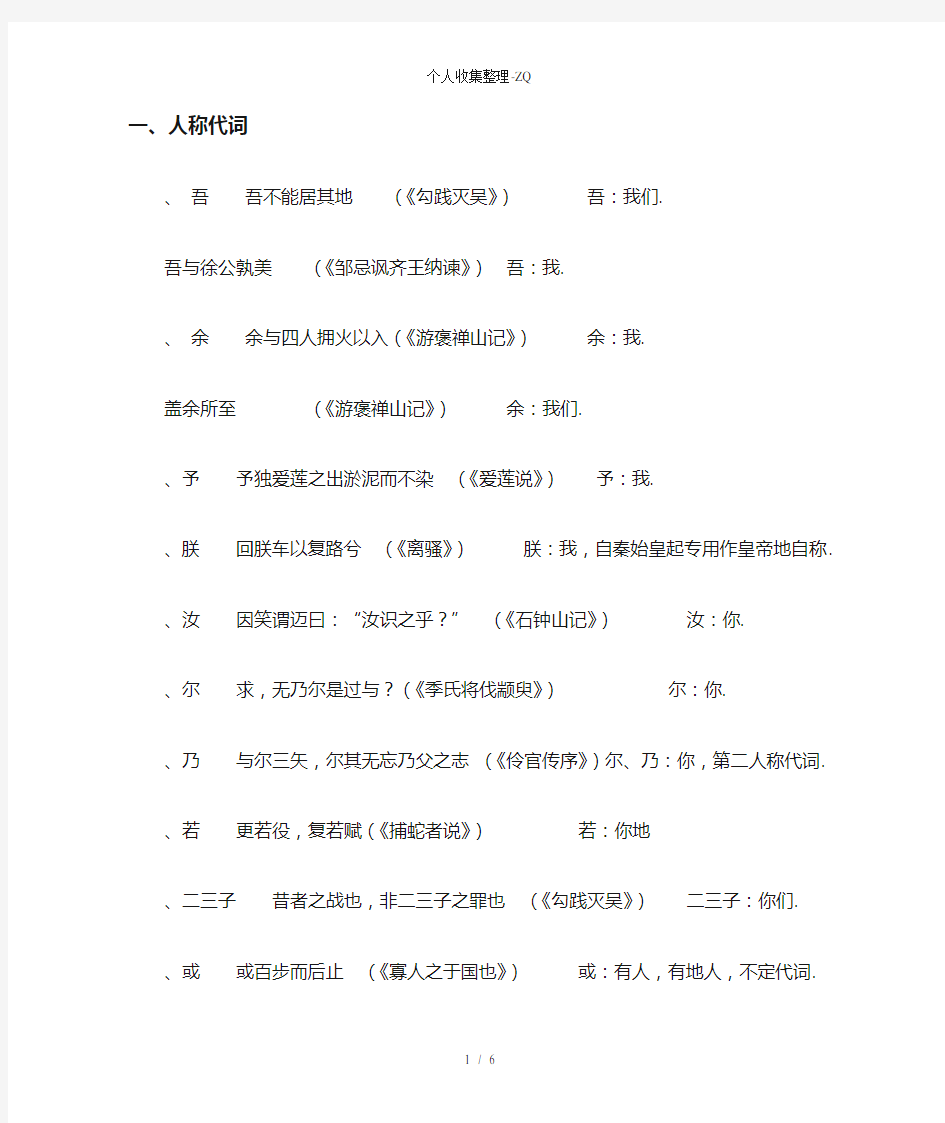

一、人称代词

、吾吾不能居其地(《勾践灭吴》)吾:我们.

吾与徐公孰美(《邹忌讽齐王纳谏》)吾:我.

、余余与四人拥火以入(《游褒禅山记》)余:我.

盖余所至(《游褒禅山记》)余:我们.

、予予独爱莲之出淤泥而不染(《爱莲说》)予:我.

、朕回朕车以复路兮(《离骚》)朕:我,自秦始皇起专用作皇帝地自称.

、汝因笑谓迈曰:“汝识之乎?”(《石钟山记》)汝:你.

、尔求,无乃尔是过与?(《季氏将伐颛臾》)尔:你.

、乃与尔三矢,尔其无忘乃父之志(《伶官传序》)尔、乃:你,第二人称代词.

、若更若役,复若赋(《捕蛇者说》)若:你地

、二三子昔者之战也,非二三子之罪也(《勾践灭吴》)二三子:你们.

、或或百步而后止(《寡人之于国也》)或:有人,有地人,不定代词. 二、以身份、职业作称谓

、公、侯、伯、子、男晋侯、秦伯围郑(《烛之武退秦师》)晋侯、秦伯:指晋文公和秦穆公.春秋时期,有公、侯、伯、子、男五等爵位.汉代封侯实际上只有王、侯二等.王子封“王”相当于先秦地诸侯,汉代初期异姓也封王,后来“非刘氏不王”,异姓受封地通称列侯.三国以后,历代封爵制度不尽相同,但姓封王都是一致地,异姓一般封为公、侯、伯、子、男.晋、宋以后,爵号加“开国”字样表示尊贵,如乐安郡开国公,曲阜县开国子,称为开国爵. 个人收集整理勿做商业用途

、子、臣、君子而思报父母之仇,臣而思报君之仇(《勾践灭吴》)子:儿子.臣:臣子.君:君主. 个人收集整理勿做商业用途

、黎民黎民不饥不寒(《寡人之于国也》)黎民:百姓.百姓地称谓:常见地有布衣、黔首、黎民(黎:众,黎民:众民)、生民、黎庶、苍生、黎元、氓等. 个人收集整理勿做商业用途

、行李行李之往来,共其乏困(《烛之武退秦师》)行李:使者,即后世所说地外交使节.

、贾人贾人夏则资皮(《勾践灭吴》)贾人:商人.行则叫商,坐则叫贾.

、、前马其身为夫差前马(《勾践灭吴》前马:前驱,在马前开道地人.)、、左右太后明谓左右(《触龙说赵太后》)左右:身边地侍臣,以位置代人.

、征夫问征夫以前路(《归去来兮辞》)征夫:行人.

、灵修怨灵修之浩荡兮(《离骚》)灵修:神圣,指君王.

三、表恭敬地称谓

、公城北徐公,齐国之美丽者也.(《邹忌讽齐王纳谏》)公:表敬称.沛公不先破关中,公岂敢入乎?(《鸿门宴》)公:您. 个人收集整理勿做商业用途

、子然亡郑,子亦有不利焉(《烛之武退秦师》)子:古代对人地敬称.相当于现在地“您”.

、君子君子疾夫舍曰“欲之”而必为之辞.(《季氏将伐颛臾》)君子:品德高尚地人. 君子曰:学不可以已.(《劝学》)君子:这里指有学问有修养地人.)、君徐公何能及君也(《邹忌讽齐王纳谏》)君:您、丈夫,这里是妻子对邹忌地尊称.

、媪老臣窃以为媪爱燕后贤于长安君(《触龙说赵太后》)媪:对年老妇人地尊称.

、卿卿但暂还家(《孔雀东南飞》)卿:这里是丈夫对妻子地爱称.

四、表谦虚地称谓

、寡人、孤、不谷寡人不知其力之不足也(《烛之武退秦师》)寡人:古代帝王地自谦词,意思是少德地人.另外,帝王还有自称孤,意思是小国之君;自称不谷,意思是不善,不好. 个人收集整理勿做商业用途

、贱息老臣儿子贱息舒祺(《触龙说赵太后》)贱息:对自己儿子地谦称.贱,谦词.息,子女,这里指儿子.)个人收集整理勿做商业用途

、自称名丘也闻有国有家者(《季氏将伐颛臾》)丘:孔子,名丘,按古礼,自称名,是谦称.

不然,籍何以至此(《鸿门宴》)籍:项羽地名.

、臣臣诚知不如徐公美.(《邹忌讽齐王纳谏》)臣:我,官吏对君主地自称.

、妾妾不堪驱使(《孔雀东南飞》)妾:封建社会里妇女谦卑地自称.

五、表年龄地称谓

、颁白者颁白者不负戴于道路矣(《寡人之于国也》)“颁白”通“斑白”,鬓发花白,喻指老人.

、妪家有老妪(妪:年老地女人《项脊轩志》)

、总角总角之宴,言笑晏晏(总角:指八九岁至十三四岁地少年.)《卫风·氓》、结发结发同枕席(结发:古时候地人到了一定地年龄(一般男子岁,女子岁)把头发结起来,算是到了成年,可以结婚了.)《孔雀东南飞》个人收集整理勿做商业用途、黄发、垂髫黄发垂髫并怡然自乐(《桃花源记》)黄发:旧说是长寿地特征,所以用以指老人.垂髫,小孩垂下来地头发,用以指小孩. 个人收集整理勿做商业用途

六、其它特殊称谓

、元首凡百元首,承天景命(《谏太宗十思疏》)元首:指帝王.

、昆弟、国子姓凡我父老昆弟及国子姓《勾践灭吴》昆弟:兄弟.国子姓:国君地同姓.

、丈夫丈夫二十不取,(《勾践灭吴》)丈夫,青年男子,名词.

生丈夫,二壶酒(《勾践灭吴》)丈夫:男婴,名词

、嫡子、支子当室者死,三年释其政;支子死,三月释其政(《勾践灭吴》)当室者:指嫡子,正妻所生地长子.正妻所生地儿子,叫“嫡子”,正妻所生地长子,叫“嫡长子”;嫡长子及继承祖先地人称为宗子,其余地称为支子.自周代起,王位由嫡长子世袭,直至清末. 个人收集整理勿做商业用途

、婚姻约为婚姻《鸿门宴》(婚姻:亲家,女方父亲叫婚,男方父亲叫姻.)、僮仆、稚子僮仆欢迎,稚子候门《归去来兮辞》僮仆:未成年地仆人;稚子:幼儿.

、亲戚悦亲戚之情话(《归去来兮辞》)亲戚:亲,指族内地;戚,指族外地.亲戚,指所有地内外亲属,包括父母和兄弟.这里指家中亲属.今指跟自己家庭有婚姻关系或血统关系地家庭或它地成员. 个人收集整理勿做商业用途

、祖父思厥先祖父(《六国论》)祖父:祖辈和父辈.

、妻子率妻子邑人来此绝境(《桃花源记》)妻子妻子和儿子.

、先妣先妣抚之甚厚(《项脊轩志》)先妣:去世地母亲,用“先”称已去世地地位高地人或年长地人.称已死地帝王为先帝,称已死地有才德地人为先贤,称已死去地父亲为先考、先父,称已死去地老师为先师.个人收集整理勿做商业用途、氓氓之蚩蚩,抱布贸丝(《卫风·氓》)氓:民,古代称百姓,特指从外地迁来地人.)

、士无与士耽(《卫风·氓》)士:成年男子地通称.

、众女众女嫉余之蛾眉兮(《离骚》)众女:喻指许多小人.

0岁 度:小儿初生之时。 孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿。 赤子、襁褓:未满周岁的婴儿。 汤饼之期:指婴儿出生三日。旧俗小儿出生三日,设筵招待亲友谓之“汤饼筵”,也作“汤饼宴”、“汤饼会”。 1岁 牙牙:象声词,婴儿学语的声音。如牙牙学语,因亦指小孩过程子开始学话。清袁枚《祭妹文》:“两女牙牙,生汝死后,才周晬耳。”周晬,指婴儿周岁。 2岁 孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿。也有写作“孩提包”或“提孩”的,韩愈诗中就有“两家各生子,提孩巧相如”句。孩提:指2——3岁的儿童。 8岁 总角:古代幼童把垂发扎成两结于头顶把头发扎成髻,形状如角,因而也用“总角”来代指人的幼童阶段。借指幼年。在这里,“总”就是聚拢束结的意思。总角之交(幼年就相识的好朋友)。总角是八九岁至十三四岁的少年(古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称“总角”)。 童龀[chèn]:龀,《说文》中有“男八月生齿、八岁而龀;女七月生齿、七岁而龀”的说法。可以看出,孩子乳牙脱落,长出恒牙,称为“龀”。“童龇”,往往是指人的儿童少年时期。也有说成“髫龀”的,如《后汉书·董卓传》:“其子孙虽在髫龀,男皆封侯,女为邑君。” 始龀、髫年:女孩七岁。 始龀、龆年:男孩八岁。说明:根据生理状况,男孩八岁、女孩七岁换牙,脱去乳齿,长出恒牙,这时叫“龀”,“龆年”或“髫年”。 9岁 九龄:为9岁。 黄口:十岁以下。

指数之年:儿童九岁。 10岁 幼学:十岁。(《礼记?曲礼上》:“人生十年曰幼,学。”因为古代文字无标点,人们就截取“幼学”二字作为十岁代称。) 外傅之年:儿童十岁。 12 金钗之年:女孩十二岁。[ 13岁 豆蔻:指女子十三岁。豆蔻是十三四岁至十五六岁(豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少年时代为“豆蔻年华”)。 十三:为13岁。 舞夕之年:少年十三至十五岁。 15岁 及笄:笄[jī],本来是指古代束发用的簪子。古代女子一般到15岁以后,就把头发盘起来,并用簪子绾住,表示已经成年。“及笄”即年满15岁的女子。及笄:指女子十五岁。 结发:束发,扎结头发,古人男20岁束发而冠,女子15岁束发而笄,表示成年。男女成年的标志分别为“加冠”、“加笄”。 志学之年:因为“三十而立,四十而不惑。”(孔子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲”。——《论语·为政》),所以后代称15岁为“志学之年”。 束发:古人以十五岁为成童之年,把头发束起来盘在头顶。束发是男子十五岁(到了十五岁,男子要把原先的总角解散,扎成一束)。 及笄:女子十五岁。(《礼记?内则》:“女子十有五年而笄。”) 碧玉年华、破瓜之年:女子十六岁。(旧时文人拆“瓜”字为二八纪年,谓十六岁,多用于女子。) 舞象之年:少年十五至二十岁。

历史上中国在国外的十种称谓 历史上,各国以对某一时期中国事物的具体印象为基础,对中国有过多种称谓,其中不乏偏见与歧视。当然,这些称谓如今多已弃用,但其中所包含的历史,却值得后人记取。 震旦 Sinian,古印度对中国的称谓。过去曾认为震旦是一种鸦雀,是中国特有的鸟。其实,震旦纪是五亿七千万年前到十八亿年前的地质年代,这段时间在生物演化历程中具有承前启后的意义。在震旦纪之后,寒武纪的生物大爆发创造了地球上美丽绚烂的生命世界。 丝国 Seres,也称塞里斯,古希腊和罗马对中国西北地方及其居民的称谓,意思 是“丝的”或者“丝来的地方”。当时,中国是世界上唯一能够制作轻柔美丽丝绸的国家,汉代通过陆上和海上丝绸之路,曾向世界各国输出大量丝绸。据记载,古罗马共和国末期的凯撒大帝曾穿着中国丝绸袍子去看戏,引起轰动,被认为是空前豪华的衣裳。 契丹 Cathe,俄语称中国为“契丹”。辽代时期,当时的北方民族如女真、蒙古等 都把中原地带叫做“契丹”。随着这些民族和北方或西方的交流融合,“契丹”的名字逐渐表示中国的土地。 陶瓷 China,十八世纪以前,中国昌南镇(今景德镇)的精美瓷器在欧洲很受欢迎,人们以能获得一件昌南镇瓷器为荣。欧洲人因此把“昌南”作为瓷器(china)和生产瓷器的“中国”(China)的代称。 清国人 Chink,源于清朝的“Ching”,在英文的俚语中意指“中国人”,带有贬义。这 是因为中国在清末时是最受人欺负的国家,中国人在外国人眼中因此成了清国奴。 中国风 Chinoiserie,十八世纪中期,法语中专指一种非常流行的艺术风格。当时,很多设计师和工匠大量采用中国题材,如中国服饰、龙、宝塔,结合艺术家的想

古代各个年龄段称谓! 初生:婴儿;一说婴为女,男则为孩。婴同膺,膺为胸,是指初生儿要抱在胸前喂哺。“嫛婗”:初生婴儿。 汤饼之期:婴儿出生三朝,称为“汤饼之期”。语出刘禹锡《送张盥诗》。 “满月”:婴儿出生满一个月称为“满月”,也叫“弥月”或“诞月”。弥是满的意思,所以弥月即满月。诞月来自《诗经?大雅?生民》第二章的首句:“诞弥厥月。”这一章是写后稷诞日的情况的。诞是发语词,“弥厥月”是说满了怀孕应用的月数,后来就用“诞月”指出生满月。如苏轼《贺坤成节表》:“恭临诞月,仰祝圣期。” “晬”:小儿满月、满一百日或满一岁都称为“晬”。因为晬是满一周期的意思。满百日称“百晬”,满一岁称“周晬”。百晬、周晬本指一种风俗,孟元老《东京梦华录?育子》中曾有记述:“生子百日,置会,谓之百晬;至来岁生日,谓之周晬。”《颜氏家训?风操》中也说:江南风俗,儿女一周年时为其制新衣,洗浴装饰,“男则用弓矢纸笔,女则用刀尺针缕并加饮食之物及珍宝服玩,置之儿前,观其发意所取,以验贪廉愚智,名之为试儿。”这种习俗也称为试晬或抓周。因此,“百晬”和“周晬”也成为百日和周岁的别称。宋代人吴自牧《梦梁录?育子》:“(生子)至来岁得周名曰周晬。”李商隐《骄儿》诗:“文葆未周晬,固已知六七。”不满一周岁称“未晬”。如陆游《山村经行因施药》诗之一:“曩日见公孙未晬,如今已解牧鸡豚。”曩日即昔日。 襁褓:不满周岁。 “旬岁”:指小儿周岁。周岁还称为“旬岁”,旬也是满的意思,所以旬岁即满一岁。因“周”与“环”同意,古人又将满一岁称为“环岁”。 初度:指小儿周岁。语出清代文学家程允升《幼学故事琼林》。后来亦泛指生日为“初度”,如六十岁生日称为“六十初度”。 孩提:幼儿时期。小孩二三岁称“孩提”或“孩抱”。《孟子?尽心上》:“孩提之意,无不知爱其亲也。”赵歧注:“孩提,二三岁之间,在襁褓知孩笑,可提抱者也。”《汉书?王莽传上》:“百岁之母,孩提之子,同时断斩,悬头竿杪。”《后汉书?李善传》:“(李续)虽在孩抱,奉之不异长君。” 鸠车之戏:五岁儿童。明代王志坚《表异录?人事》说:“小儿五岁曰鸠车之戏,七岁曰竹马之游,又抚尘而游。”晋代张华《博物志》说:“小儿五岁曰鸠车之戏,七岁曰竹马之戏。”鸠车是古代一种儿童玩具,抚尘是堆沙之类的游戏。这是用儿童爱作游戏的特点代指年龄。竹马之游、抚尘而游:七岁儿童。 七岁,换牙之期,称悼、龆龀、毁齿。另有冲龄、孩提、总角,角是孩子头上扎的小髻。十岁,古称“幼学”之年,典出《礼记·曲礼》上:“人生十年曰幼,学。” 髫年:女孩7岁。 龆年:男孩8岁。 总角、黄口、黄童:指童年。“角”指古时儿童头上的小髻,故名。语出《诗经》,如《诗·卫风·氓》“总角之宴”,又《齐风·甫田》“总角兮”。以后称童年为“总角”。陶潜《荣木》诗序:“总角闻道,白首无成。”也叫“黄口”或“黄童”,雏鸟黄口,用来比喻人的年少,故名。《淮南子·氾论训》:“古之伐国,不杀黄口。”韩愈《元和圣德》诗:“黄童白叟,踊跃欢呼。”垂髫:指童年。古时童子未冠,头发下垂,因而以“垂髫”代指童年。潘岳《藉田赋》:“被褐振裾,垂髫总发。” “髫童”、“毁齿”:儿童,叫“髫童”或“毁齿”。“髫”是下垂的头发,古时儿童未冠,头发下垂,所以叫髫童。又儿童到七八岁时乳齿脱落,更生新齿,所以又叫毁齿。柳宗元《南岳云峰寺和尚碑》:“元臣硕老,稽首受教;髫童毁齿,踊跃执役。”又合起来称“髫龀”(龀,换齿)。明·焦竑《玉堂丛语》,卷之七:“方孝孺髫龀已善属文。”

古代年龄称谓大全(转载) 古人创制了各式各样的年龄称谓,很多今天还在继续使用。 0岁 孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿。 襁褓:未满周岁的婴儿。 2岁 孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿。也有写作“孩提包”或“提孩”的,韩愈诗中就有“两家各生子,提孩巧相如”句。孩提:指2——3岁的儿童 8岁 总角:古代幼童把垂发扎成两结于头顶把头发扎成髻,形状如角,因而也用“总角”来代指人的幼童阶段。借指幼年。在这里,“总”就是聚拢束结的意思。总角之交(幼年就相识的好朋友)。总角是八九岁至十三四岁的少年(古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称“总角”)。 童龀[chèn]:龀,《说文》中有“男八月生齿、八岁而龀;女七月生齿、七岁而龀”的说法。可以看出,孩子乳牙脱落,长出恒牙,称为“龀”。“童龇”,往往是指人的儿童少年时期。也有说成“髫龀”的,如《后汉书?;董卓传》:“其子孙虽在髫龀,男皆封侯,女为邑君。” 9岁 九龄:为9岁。 13岁 豆蔻:指女子十三岁。豆蔻是十三四岁至十五六岁(豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少年时代为“豆蔻年华”)。 十三:为13岁。 15岁 及笄:笄[jī],本来是指古代束发用的簪子。古代女子一般到15岁以后,就把头发盘起来,并用簪子绾住,表示已经成年。“及笄”即年满15岁的女子。及笄:指女子十五岁。

结发:束发,扎结头发,古人男20岁束发而冠,女子15岁束发而笄,表示成年。男女成年的标志分别为“加冠”、“加笄”。 志学:为15岁。 志学之年:因为“三十而立,四十而不惑。”(孔子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲”。——《论语?;为政》),所以后代称15岁为“志学之年”。 束发:古人以十五岁为成童之年,把头发束起来盘在头顶。束发是男子十五岁(到了十五岁,男子要把原先的总角解散,扎成一束)。 16岁 二八:为16岁。 20岁 加冠:指二十岁。古时男子二十岁行加冠礼,表示已成年。加冠:指男子二十岁(又“弱冠”)。 结发:束发,扎结头发,古人男20岁束发而冠,女子15岁束发而笄,表示成年。男女成年的标志分别为“加冠”、“加笄”。 弱冠:古人二十岁行冠礼,以示成年,但体犹未壮,故称“弱冠”。指刚成年。指二十岁。弱冠:古代男子20岁叫作“弱”,这时就要行“冠礼”,即戴上表示已成人的帽子。“弱冠”即年满20岁的男子。后世泛指男子二十左右的年纪。弱冠是男子二十岁。 30岁 而立(而立之年):因为“三十而立,四十而不惑。”(孔子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲”。——《论语?;为政》),所以后代称30岁为“而立之年”。而立之年:指三十岁。而立是男子三十岁(立,“立身、立志”之意)。 始室:三十岁。《礼记?;内则》:“三十而有室,始理男事”。 40岁 不惑(不惑之年):因为“三十而立,四十而不惑。”(孔子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,

古汉语中对人的称谓与现代汉语中对人的称谓不尽相同,阅读古诗文时要特别留意,以免误解,甚至闹出笑话。古汉语中对人的称谓主要有以下几种类型: 一、人称代词 1、吾吾不能居其地(《勾践灭吴》)吾:我们。 吾与徐公孰美(《邹忌讽齐王纳谏》)吾:我。 2、余余与四人拥火以入(《游褒禅山记》)余:我。 盖余所至(《游褒禅山记》)余:我们。 3、予予独爱莲之出淤泥而不染(《爱莲说》)予:我。 4、朕回朕车以复路兮(《离骚》)朕:我,自秦始皇起专用作皇帝的自称。 5、汝因笑谓迈曰:“汝识之乎?”(《石钟山记》)汝:你。 6、尔求,无乃尔是过与?(《季氏将伐颛臾》)尔:你。 7、乃与尔三矢,尔其无忘乃父之志(《伶官传序》)尔、乃:你,第二人称代词。 8、若更若役,复若赋(《捕蛇者说》)若:你的 9、二三子昔者之战也,非二三子之罪也(《勾践灭吴》)二三子:你们。 10、或或百步而后止(《寡人之于国也》)或:有人,有的人,不定代词。 二、以身份、职业作称谓 1、公、侯、伯、子、男晋侯、秦伯围郑(《烛之武退秦师》)晋侯、秦伯:指晋文公和秦穆公。春秋时期,有公、侯、伯、子、男五等爵位。汉代封侯实际上只有王、侯二等。王子封“王”相当于先秦的诸侯,汉代初期异姓也封王,后来“非刘氏不王”,异姓受封的通称列侯。三国以后,历代封爵制度不尽相同,但姓封王都是一致的,异姓一般封为公、侯、伯、子、男。晋、宋以后,爵号加“开国”字样表示尊贵,如乐安郡开国公,曲阜县开国子,称为开国爵。 2、子、臣、君子而思报父母之仇,臣而思报君之仇(《勾践灭吴》)子:儿子。臣:臣子。君:君主。 3、黎民黎民不饥不寒(《寡人之于国也》)黎民:百姓。百姓的称谓:常见的有布衣、黔首、黎民(黎:众,黎民:众民)、生民、黎庶、苍生、黎元、氓等。 4、行李行李之往来,共其乏困(《烛之武退秦师》)行李:使者,即后世所说的外交使节。 5、贾人贾人夏则资皮(《勾践灭吴》)贾人:商人。行则叫商,坐则叫贾。 6、、前马其身为夫差前马(《勾践灭吴》前马:前驱,在马前开道的人。) 7、、左右太后明谓左右(《触龙说赵太后》)左右:身边的侍臣,以位置代人。 8、征夫问征夫以前路(《归去来兮辞》)征夫:行人。 9、灵修怨灵修之浩荡兮(《离骚》)灵修:神圣,指君王。 三、表恭敬的称谓 1、公城北徐公,齐国之美丽者也。(《邹忌讽齐王纳谏》)公:表敬称。沛公不先破关中,公岂敢入乎?(《鸿门宴》)公:您。 2、子然亡郑,子亦有不利焉(《烛之武退秦师》)子:古代对人的敬称。相当于现在的“您”。 3、君子君子疾夫舍曰“欲之”而必为之辞。(《季氏将伐颛臾》)君子:品德高尚的人。 君子曰:学不可以已。(《劝学》)君子:这里指有学问有修养的人。) 4、君徐公何能及君也(《邹忌讽齐王纳谏》)君:您、丈夫,这里是妻子对邹忌的尊称。 5、媪老臣窃以为媪爱燕后贤于长安君(《触龙说赵太后》)媪:对年老妇人的尊称。

随着中国独生子女的出现与增多,男女比例失调,在不远的将来,许多姓氏不但要 成为历史,一些辈分称呼也将消亡,随着独生子女的谈婚论嫁,他们的下一代将没 有姨,姑,叔,伯,表妹,表哥.....等, 到那时,不知是一个怎样的社会?我们来回 味一下中国上下5千年的辈分与称呼吧! 一.辈分名称 1、祖辈 祖辈的亲属,按古代关于宗亲的范围,是从高祖开始。高祖以上的直系祖先 则称为远祖、先祖、先人、鼻祖(鼻,始的意思)。 (1)祖:在古代,广义是指所有父辈以上的男性先辈,狭义则是指祖父。 (2)祖父:又称为“王父”、“大父”、“祖君”。在古代,“公”、 “太公”、“翁”也可用来称呼祖父;如今对祖父最常见的称呼是“爷爷”。 (3)祖母:又可以称为“大母”、“王母”、 “重慈”。又因古人有妻有 妾,所以祖母又有 “季祖母”、“庶祖母”、“妾祖母”之分。祖母之称 古今通用。 (4)婆:是古代对成年妇女的很普遍的称呼,也可以用来称祖母。 (5)奶奶:是今天对祖母的普遍称呼,古代的使用较晚。作为称谓,“奶” 最早是作为乳母之称,以后又用以称母亲,又作为对以婚妇女的较广义的称 呼。 (6)堂祖父、从祖父、伯公、伯祖、伯翁、叔公、叔祖、叔翁等:这些是 对祖父的兄弟的称谓。 (7)堂祖母、从祖母、伯婆、伯祖母、叔婆、叔祖母等:这些是对祖父兄 弟妻子的称谓。 2、曾祖辈 (1)曾祖:即祖父之父。古代还有“太翁”、“曾翁”、“曾大父”、 “大王父”、“王大父”、“太公”、“曾太公”等称呼,比较特殊的是称 “曾门”。 (2)曾祖母:指曾祖之妻,还可以称为“太婆”、“曾祖王母”、“太奶” ,其中较常见的为“太婆”。 3、高祖辈 (1)高祖:即曾祖之父,古今多称为高祖父,也有称为“高祖王父”、 “高门”。但需注意的是,古代对高祖之上的历代远祖也可称为高祖。 (2)高祖母:指高祖之妻,或称“高王祖母”。 4、父母 (1)父母:父母是亲属中最重要的亲属,除“父母”、“双亲”、“二老” 、“爹娘”等古今通用的合称外还有“高堂”、“严君”、“尊亲”、“严 、管路敷设技术通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标等,要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行 高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况 ,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。 、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

古代中国各年龄阶段称呼 “二十弱冠、三十而立、四十不惑。五十而知天命,六十花甲,七十古来稀,八十耄耋。” “逾弱冠”——就是超过弱冠之年,换句话说就是二十出头了。 “近而立”——就是接近而立之年,快要到三十岁了。 顺便送你一些关于年龄的称谓: 人初生叫婴儿,不满周岁称襁褓。 2至3岁称孩提。 女孩7岁称髫年。男孩7岁称韶年。 10岁以下称黄口。 13岁至15岁称舞勺之年。 15岁至20岁称舞象之年。 女孩12岁称金钗之年。 女孩13岁称豆蔻年华。 女孩15岁称及笄之年。 16岁称碧玉年华; 20岁称桃李年华。 24岁称花信年华;女子出嫁称梅之年,标梅之年。 男子20岁称弱冠。 30岁称而立之年。 40岁称不惑之年。 50岁称知命之年。 60岁称花甲或耳顺之年。 70岁称古稀之年。 80岁称杖朝之年。 80至90岁称合鲐背之年,耄耋之年。 100岁乐期颐。 另外,还有称童年为总角或垂髫,称青少年为束发,女子待嫁称待年或待字,称老年为皓首或白首,称长寿老人为黄发等等 古代年龄称谓小集 襁褓:不满周岁。 孩提:两至三岁。 始龀、髫年:女孩七岁。 始龀、龆年:男孩八岁。说明:根据生理状况,男孩八岁、女孩七岁换牙,脱去乳齿,长出恒牙,这时叫“龀”,“龆年”或“髫年”。 - 1 -

总角:幼年泛称。 垂髻之年:指儿童。(古代小孩头发下垂,引申以指未成年的人。) 黄口:十岁以下。 幼学:十岁。(《礼记?曲礼上》:“人生十年曰幼,学。”因为古代文字无标点,人们就截取“幼学”二字作为十岁代称。) 金钗之年:女孩十二岁。 豆蔻年华:女子十三四岁。 志学:十五岁。(《论语》:子曰:“吾十有五而志于学……”) 及笄:女子十五岁。(《礼记?内则》:“女子十有五年而笄。”) 碧玉年华、破瓜之年:女子十六岁。(旧时文人拆“瓜”字为二八纪年,谓十六岁,多用于女子。) 弱冠:男子二十岁。(《礼记?曲礼上》:“二十曰弱冠。”) 桃李年华:女子二十岁。 花信年华:女子二十四岁。 而立:三十岁。 不惑:四十岁。 天命:五十岁。(《论语》:子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。“)知非之年:五十岁。(《淮南子?原道训》:“伯玉年五十,而有四十九年非。”说春秋卫国有个伯玉,不断反省自己,到五十岁时知道了以前四十九年中的错误,后世因而用“知非”代称五十岁。) 耳顺、花甲之年:六十岁。(我国自古以来用天干地支互相错综相合纪年,可组成六十对干支,因而称作“六十干支”或“六十花甲子”,所以六十岁又称作“花甲之年”。) 古稀:七十岁。(杜甫《曲江二首》:“酒债寻常行处有,人生七十古来稀。”)耄耋:八十、九十岁。(《礼记?曲礼》:“八十九十曰耄。”人们根据这解释,把耄耋两字连用代称八、九十岁。) 期颐:百岁之人。(《礼记?曲礼》:“百年曰期颐。”意思是人生以百年为期,所以称百岁为“期颐之年。”元人陈浩解释说:“人寿以百年为期,故曰期;饮食起居动人无不待于养,故曰颐。”) 男女统称:男称须眉、女称巾帼。 夫妻一方去世称:丧偶。 老师称:恩师、夫子。 学生称:门生、受业。 总角:指童年.语出《诗经》,如《诗·卫风·氓》“总角之宴”,又《齐风·甫田》“总角兮”。以后称童年为“总角”。陶渊明《荣木》诗序:“总角闻道,白首无 成。” 垂髫:指童年。古时童子未冠,头发下垂,因而以“垂髫”代指童年。潘岳《藉田 赋》:“被褐振裾,垂髫总发。” - 2 -

古代年龄称谓(较全) 幼年 【初度】是指生日之时。出自《离骚》“皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名”。 后也称生日为“初度”,出自《元史》,“朕初度之日群臣毋贺“。 【赤子】是指初生的婴儿。《孔颖达疏》:“子生赤色,故言赤子。” 【汤饼】出生三天。旧俗小儿出生三日,设筵招待亲友谓之“汤饼筵”,也作“汤饼宴”、“汤饼会”。 【襁褓】本意是指包裹婴儿的被子和带子。后借指未满周岁的婴儿。 【孩提】是指二三岁的幼儿。《孟子·尽心》“孩提之童”,指幼儿始知发笑尚在襁褓中。颜师古注:“婴儿始孩,人所提挈,故曰孩提也。孩者,小儿笑也。”《老子》:“如婴儿之未孩。”也作“孩抱”和“提孩”。唐韩愈《祭十二郎文》:“如此孩提者,又可冀其成立邪。” 本词中“提”的本义是“抓住小孩两腋将其向上抱起”这个动作。“提,是指可以小儿可以提抱,指其小。提携”等为其衍生词。孩,不是后来孩子之意。而是“咳”的古字《说文解字》:“孩,古文咳从子。”小儿笑貌,即小儿笑的咳咳之声。 【生小】幼年。《孔雀东南飞》“昔作女儿时,生小出野里”。 【始龀】【龆龀】龀,儿童换牙,即脱去乳牙长出恒牙。按生理常规,男孩八岁、女孩七岁时换牙,“始龀”“”龆龀即指七八岁的儿童。《韩诗外传》:“男八月生齿,八岁龆齿;女七月生齿,七岁龆齿”。 【垂髫】指幼年。古时童子未冠,头发下垂,因而以“垂髫”指九岁以下的孩子,代指幼年。潘岳《藉田赋》:“被褐振裾,垂髫总发。” 【总角】总角是八九岁至十三四岁的少年,古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称“总角”。如《诗·卫风·氓》“总角之宴,言笑晏晏”。以后称童年为“总角”。陶渊明《荣木》诗序:“总角闻道,白首无成。” 【教数】9岁。 【九龄】9岁。 【黄口】10岁以下。本意是指雏鸟的嘴。后指儿童。 【幼学】10岁。《礼记·曲礼上》:“人生十年曰幼学。” 【外傅】10岁,出外就学。 【稚】称年龄小的为稚。 【膝下】幼年,言子女幼年仅能依附父母的膝下。《孝经圣治》:“故亲生只膝下。” 【孺子】儿童。《孟子离娄上》[1] :“有孺子歌曰:‘沧浪之水清兮,可以濯我缨。’”也用作老人对年轻后生的称呼。《史记留侯世家》:“父去里所,复还,曰:‘孺子可教矣。’” 少年 【束发】束,捆,结之意。古代男孩成童时束发为髻,因以“束发”为成童的代称,通常年十五岁始称成童。 【金钗之年】女孩12岁。南朝梁武帝《河中之水歌》:“头上金钗十二行,足下丝履五文章”。古代女子十二岁开始带钗梳妆。 【豆蔻】指女子十三四岁。(豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少年时代为“豆蔻年华”)。杜牧《赠别》诗:“娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。”后因谓女子十三四岁为“豆蔻年华”。 【舞勺】一般指13至15岁,这时应该学会各种技艺。《大戴礼记·保傅》:“束发而就大学,学大艺焉,履大节焉。” 【及笄】指女子15岁。语出《礼记·内则》“女子……十有五年而笄”。“笄”,谓结发而用

中国在国外的九种称谓 历史上,各国以对某一时期中国事物的具体印象为基础,对中国有过多种称谓,其中不乏偏见于歧视。当然,这些称谓如今多已弃用,但其中所包含的历史,却只的后人汲取。 震旦:Sinian,古印度对中国的称谓。过去曾认为震旦是一种鸦雀,是中国特有的鸟。其实,震旦纪是五亿七千万年前到十八亿年前的地质年代,这段时间在生物演化历程中具有承前启后的意义。在震旦纪之后,寒武纪的生物大爆发创造了地球上美丽绚烂的生命世界。 丝国:Seres,也称塞里斯,古希腊和罗马对中国西北地方及其居民的称谓,意思是“丝的”或者“丝来的地方”。当时,中国是世界上唯一能够制作轻柔美丽丝绸的国家,古罗马共和国末期的凯撒大帝曾穿着中国丝绸去看戏,引起轰动,被认为是空前豪华的衣裳。 陶瓷:China,十八世纪以前,中国昌南镇(今景德镇)的精美瓷器在欧洲很受欢迎,人们以能获得一件昌南镇瓷器为荣。欧洲人因此把“昌南”作为瓷器(china)和生产瓷器的“中国”(china)的代称。 清国人:Chink,源于清朝的“Ching”,在英文的俚语中意指“中国人”,带有贬义。这是因为中国在清末时是最受人欺负的国家,中国人在外国人眼中因此称了中国奴。 中国风:Chinoiserie,十八世纪中期,法语中专指一种非常

流行的艺术风格。当时,很多设计师和工匠大量采用中国题材,如中国服饰、龙、宝塔,结合艺术家的想象创造出各种新形象。后来演化为:中国风格”、“中国工艺品”,也有“中国的”、“中国人”的意思。 契丹:Cathe,位于称中国为“契丹”。辽宁时期,当时的北方民族如女真、蒙古等都把中原地带叫做“契丹”。 西内逊:Chinees,荷兰语中专指华人的词,含有贬义,因为那时的中国给人的印象是老弱,保守和落后。 船国:Nuoctan,越南民间把中国说成“船国”,把居住在越南的华人称为“三船”,意思是中国人是坐船来到越南的,中国的船舶制造业让越南人羡慕。 支那:Cina,日本从江户时代中期到十九世纪中期,用“支那”称中国。中日甲午战争后随着清政府的失败及《马关条约》的签订,“支那”一词在日本开始带上了战胜者对失败者的轻蔑的情感和心理,并由中性词转变为贬义词。当时荷兰的字典中,“支那”则被解释为“愚蠢的中国人”、“精神有问题的中国人”等。 这就是中国在国外的九种称谓,同学们,知道了吗?真是不看不知道,一看吓一跳,以前的知识面真的是太小了。

古代人称呼汇总 谦称 1. 自称:愚、敝、卑、臣、仆。 2. 帝王自称:孤、寡、朕。 3. 古代官吏自称:下官、末官、小吏。 4. 读书人自称:小生、晚生、晚学、不才、不肖。 5. 古人称自己一方的亲属朋友用家或舍:如家父、家母、家兄、舍弟、舍妹、舍侄。 6. 尊长者自称:在上。 7. 晚辈自称:在下。 8. 老人自称:老朽、老夫。 敬称 1. 丈:称年老的人为丈,丈人;唐以后称岳父为丈人,又称泰山;妻母为丈母,又称泰水。 2. 先:称谓前加“先”表已死,用于敬称地位高的人或年长的人;称已逝的父亲:先考、先父。称已逝的母亲:先妣、先慈。 3. 圣:对品格高尚、智慧超群的人用“圣”表敬称,孔子为“圣人”,孟子为“亚圣”,杜甫为“诗圣”,吴道子为“画圣”。后来“圣”多用于帝王,如“圣上”“圣驾”。 4. 令:令尊(对方父亲);令堂(对方母亲);令兄(对方哥哥);令郎(对方儿子);令爱(对方女儿)。 5. 尊:用来称与对方有关的人和物。尊上(对方父母);尊公、尊君、尊府(对方父亲);尊堂(对方母亲);尊亲(对方的亲戚);尊命(对方的吩咐);尊意(对方的意思)。 6. 贤:称平辈或晚辈。贤家(指对方);贤郎(对方儿子);贤弟(对方弟弟)。 7. 仁:称同辈友人中长于自己的人为仁兄。称地位高的人为仁公。 特殊称谓 1. 百姓的称谓:布衣、黎民、庶民、苍生、氓、黎庶、黎氓、黎首、黔首、白身。 2. 伯(孟)仲叔季:兄弟行辈中长幼排行的次序。伯(孟)是老大,仲是老二,叔是老三,

季是老四。 3. 不同的朋友关系之间的称谓: 贫贱之交:贱而地位低下时结交的朋友。 金兰之交:情谊契合,亲如兄弟的朋友。 刎颈之交:同生死,共患难的朋友。 忘年之交:辈份不同,年龄相差较大的朋友。 总角之交:儿时结交相识并一直陪伴长大的朋友。竹马之交:从小一块长大的异性朋友。 布衣之交:以平民身份相交往的朋友。 患难之交:在遇到磨难时结成的朋友。

中国人都应知道的古代年龄称谓,饱含智慧 几岁是生命中最好的年龄呢?一个中学生说:“3岁,因为不用去上学。”一个中年男人说:“25岁,那时你还有用不完的精力,现在一到晚上9点就昏昏欲睡了。”有家庭主妇说50岁,因为孩子成家后就可以享受天伦之乐了;还有人期盼悠闲的退休生活……人们往往在年少时憧憬长大的自由,长大后怀念年少的无忧。但其实,每一个年纪都是美好的,我们无法选择年龄,但我们可以活在当下。我们的祖先对此有着自己的智慧。在人生的每个阶段,他们都赋予其一个美好的称谓。它告诉我们,没有十全十美的人生,却有正当最好的年龄。赤子(0岁)初生婴儿的皮肤微微泛红,古人将这时候的孩子称之为“赤子”。赤子之心,说的就是一颗如同初生儿一样纤尘不染的纯洁心。我们初见世间,眼神清澈,对一切充满着好奇和善意。这是一种美丽的稚嫩。孩提(2-3岁)这时婴儿已经长大了一点,但还不会走路,得大人抱着。“提”,是指大人抓住孩子的两腋将他抱起来的动作,而“孩”也不是孩子,而是“咳”的古字,形容孩子在襁褓中咯咯的笑声。今天,人们仍常常用“孩提时代”形容自己的童年。那时我们在父母怀中牙牙学语,路不会走,话也说不清,但我们却渴望用自己的心去靠近这个世界。垂髫(3-9岁)& 总角(9岁-13岁)古人会以头发命名年纪。孩子在9岁之前不

扎辫子,头发自然垂下,叫“垂髫”。9岁之后,才把头发分两边各扎一个结,像两个羊角,叫“总角”。《诗经》里,“总角之宴,言笑晏晏”,男女主人公两小无猜,年幼的感情也许不成熟,却饱含美丽诗意。与有情人做快乐事,不问是劫是缘。这是年少特有的率真和勇敢。豆蔻年华(女子13-14岁)豆蔻,是一种初夏开花的植物。初夏还不是盛夏,粉白的花刚新新萌发,充满娇俏的灵气。杜牧诗云:“娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。”古代的女孩从12岁开始便可以戴发饰,装扮自己。从古至今,青春都是一个爱美的年纪。处于这个年龄的女孩,穿着不华丽,眉眼也尚且稚嫩。清秀的面容、灵动的眼神,就是生活给她们最珍贵的礼物,任何浓妆艳抹都不能比。及笄&束发(15岁)到了15岁,古时的少男少女要将头上的两个“总角”解散,男孩扎成一束髻,表示成童。女孩则到了可以婚嫁的年龄,要用笄[jī]子盘起头发,开始学习各种生活技艺。归有光《项脊轩志》:“余自束发读书轩中。”15岁,在今天是读初中的年龄。这是一个吸收知识的年纪,同时也是自我意识觉醒的“叛逆”年纪,往往内心未曾成熟,却又急于成熟。但正因为有了这个“兵荒马乱”的阶段,我们才能在磕磕碰碰中成长。无论是变换发型也好,是“叛逆”也好,这都是一种对青春的梳理,一种走向成熟的象征。花信年华(女子20-25岁)现在女子到了24、25岁,都要被喊“剩女”了,但古人却赋予这个年龄段的女性一个非

中国古代年龄称谓大全 度:小儿初生之时。 孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿。 赤子、襁褓:未满周岁的婴儿。 汤饼之期:指婴儿出生三日。旧俗小儿出生三日,设筵招待亲友谓之“汤饼筵”,也作“汤饼宴”、“汤饼会”。 1岁 牙牙:象声词,婴儿学语的声音。如牙牙学语,因亦指小孩过程子开始学话。清袁枚《祭妹文》:“两女牙牙,生汝死后,才周晬耳。”周晬,指婴儿周岁。 2岁:孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿。也有写作“孩提包”或“提孩”的,韩愈诗中就有“两家各生子,提孩巧相如”句。孩提:指2——3岁的儿童。 8岁总角:古代幼童把垂发扎成两结于头顶把头发扎成髻,形状如角,因而也用“总角”来代指人的幼童阶段。借指幼年。在这里,“总”就是聚拢束结的意思。总角之交(幼年就相识的好朋友)。总角是八九岁至十三四岁的少年(古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称“总角”)。 童龀[chèn]:龀,《说文》中有“男八月生齿、八岁而龀;女七月生齿、七岁而龀”的说法。可以看出,孩子乳牙脱落,长出恒牙,称为“龀”。“童龇”,往往是指人的儿童少年时期。也有说成“髫龀”的,如《后汉书·董卓传》:“其子孙虽在髫龀,男皆封侯,女为邑君。” 始龀、髫年:女孩七岁。 始龀、龆年:男孩八岁。说明:根据生理状况,男孩八岁、女孩七岁换牙,脱去乳齿,长出恒牙,这时叫“龀”,“龆年”或“髫年”。 10岁 幼学:十岁。(《礼记?曲礼上》:“人生十年曰幼,学。”因为古代文字无标点,人们就截取“幼学”二字作为十岁代称。) 外傅之年:儿童十岁。 13岁豆蔻:指女子十三岁。豆蔻是十三四岁至十五六岁(豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少年时代为“豆蔻年华”)。 15岁及笄: 笄[jī],本来是指古代束发用的簪子。古代女子一般到15岁以后,就把头发盘起来,并用簪子绾住,表示已经成年。“及笄”即年满15岁的女子。及笄:指女子十五岁。 结发:束发,扎结头发,古人男20岁束发而冠,女子15岁束发而笄,表示成年。男女成年的标志分别为“加冠”、“加笄”。 束发:古人以十五岁为成童之年,把头发束起来盘在头顶。束发是男子十五岁(到了十五岁,男子要把原先的总角解散,扎成一束)。 16岁二八:为16岁。破瓜、碧玉年华——女子十六岁。古文人把瓜拆分为两个八字以纪年。《通俗编》中云:

中国人的亲戚称谓 大学和同学交往中,发展有些人连堂兄弟与表兄弟都分不清,真令人惊诧!现在的许多孩子,对于中国的称呼已经忘却了许多,年龄大的一律叫爷爷奶奶,年龄和父母差不多的一律叫叔叔阿姨,比自己大的叫哥哥姐姐,根本不知真正的关系是什么。 其中的原因无非是人际交往中亲戚尤其是老亲戚的来往少了,关系淡漠了,孩子自然不能记住,干脆一以概之。现在的孩子少了,独生子女条件下,独生子的孩子就没有姑姑,独生女的孩子就没有了舅舅,于是孩子们尤其是城市的孩子们对于亲戚称谓了解很少,因为城市里孩子独生子女更多且和农村老家联系较少,这就造成了交往的不频繁,关系的淡化。 据我所知我们中国古代的亲戚称呼是非常丰富的,有两百多种,但是现在还在用的也就十几种了。在古代为了区别关系的亲疏远近、年龄的大小我们的祖先发明了大量的称谓,当我第一次看到“uncle”这个词语的时候竟不敢相信叔叔、伯伯、舅舅、姑父、姨夫以及无数的不熟悉的父辈竟可以用一个词语来形容。不禁感叹我们的成为实在是太具体了!现在他减少了,称谓减少的原因有很多,比如现在的一夫一妻一孩子的状况,许多孩子已经用不上舅舅姑姑伯伯这样的的称呼了,也就不会有堂兄弟表姐妹这样的关系了,这就造成了亲戚关系称谓的减少。在古代称呼有许多,口头称呼,书面称呼,自称,敬称,尊者和死者称呼都是不同的,现在我们用的已经非常少了,只用口语称呼。比如自称,现在基本用“我”就行了,在严格的古代,对于不

同的人有不同的自称,“鄙人”、“在下”、“不才”、“敝人”、“余”、“予”、“愚”、“仆”、“小子”、“不佞”、“不肖”这样的简单自称随口就能说出一堆,不同年龄、身份、晚辈对长辈、下级对上级、上级对下级、臣子对君王、君王对臣子都有许多种类的称呼。对于父母也有很多称呼,口语各个时代都在变,书面语基本是爹娘父母之类的,对于别人称呼自己的父母为家父家母或者家严家慈,称呼别人的父母为令尊灵堂,称呼自己去世的父母为先父先母或为考妣。如此之类的例子不胜枚举。 离开封建社会已经很久了,儒家的一些相当有年头的东西由于政治的运动和社会的思想变革等原因也逐渐淡出了我们的视线。国学与传统文化虽然在近年来有所恢复,但是以新文化运动和文化大革命为首的长时间大范围的巨大变革已经将他的许多东西完全毁坏,不能恢复了,况且近年来的国学热是否真的是为了国学还有待商榷。究竟里边有多少精华,有多少糟粕,我们还是要认真辨别。比如本官、奴才、大人、老爷这样的称呼就要抛弃掉。 当今的对于亲戚称呼以及人际交往称呼的减少,原因是多样的,有的随着时间的流逝不再适应了,就让他活在历史里吧。有的现代社会还是想要的,还是要捡起来的。

针贬(砭)烦锁(琐)寒喧(暄)松驰(弛)暮蔼(霭)响午(晌)通谍(牒)蹩气(憋)脱化(蜕)震憾(撼)范筹(畴)秧然(怏)通辑(缉)防害(妨)慎密(缜)漫延(蔓)焕散(涣)羁拌(绊)脑怒(恼)技俩(伎)脉膊(搏)接恰(洽)秘决(诀)真缔(谛)协从(胁)慢谈(漫)融汇(会)报消(销)萎糜(靡)教悔(诲)急燥(躁)呕歌(讴)骄健(矫)缀学(辍)全愈(痊)掘起(崛)瞻养(赡)眩耀(炫)免励(勉)冒然(贸) 卫戊(戍)陪偿(赔)霎那(刹)膨涨(胀)揉躏(蹂)污告(诬)竭见(谒)坦护(袒)沤吐(呕)鬼计(诡)咀咒(诅)分岐(歧)决择(抉)针炙(灸)撒慌(谎) 清冽(洌)商摧(榷)璀灿(璨)争辨(辩)纵恿(怂)鼓惑(蛊)摧眠(催)尝罚(赏)挛生(孪)函养(涵)拖杳(沓)简漏(陋)垂弃(唾)膺品(赝)教梭(唆)游戈(弋)板面(版)伥然(怅)稠怅(惆)作崇(祟)穿带(戴)装钉(订)复没(覆)急待(亟)刻簿(薄)闪铄(烁)渲泄(宣)茶毒(荼)妥贴(帖)幅射(辐) 频临(濒)园满(圆)毒棘(辣)座标(坐)忘想(妄)桥粱(梁)摄服(慑)弛骋(驰)按磨(摩)撕杀(厮)誉写(誊)欧打(殴)问侯(候)恢谐(诙)帐蓬(篷) 戊戍(戌)证卷(券)肆业(肄)污篾(蔑)挑畔(衅)钓杆(竿)招幕(募)消遥(逍)矍烁(铄)道谦(歉)膏盲(肓)贪脏(赃)竟赛(竞)枯躁(燥)脉胳(络) 蓝球(篮)搞劳(犒)演译(绎)高梁(粱)撩绕(缭)观磨(摩)姿式(势)附录2 易混字 弊作弊弊端除弊利利害利害得失 敝敝衣敝帚自珍厉厉害变本加厉再接再厉厉行节约蔽遮蔽掩蔽隐蔽励勉励奖励励精图治 混混杂鱼目混珠颗颗粒一颗黄豆 浑浑身浑然一体棵一棵菜一棵大树 采神采兴高采烈 泄排泄发泄泄漏彩色彩光彩精彩喝彩丰富多彩 泻泻药一泻千里 象表象迹象惨象印象气象抽象练训练熟练练笔简练精练 像画像肖像录像好像炼锻炼炼丹炼钢炼狱精炼 相相貌相片众生相迭迭起迭次忙不迭 度欢度春节虚度年华度日如年叠重叠折叠层峦叠嶂 渡横渡长江渡过难关过渡时期 迹足迹事迹古迹慨感慨慷慨愤慨绩成绩功绩业绩概大概概况概不退换气概概念即即使立即若即若离 既既然既而既往不咎交交税交代交公粮 缴缴费缴纳缴枪 附录3 成语及其他短语中易错的字 和霭可亲(蔼)原物必还(璧)天崩地折(坼)并行不背(悖) 计日成功(程)哀声叹气(唉)民生凋蔽(敝)出类拔粹(萃) 刚腹自用(愎)暗然销魂(黯)披星带月(戴)清彻见底(澈)

中国人亲戚关系的称谓图 如今的孩子都是独生子女,亲戚中如何称呼可能都不太清楚了,实际上我国的亲戚关系是条理分明/尊卑有序的。 一般来说,与自己同族同宗但血缘关系已经相隔两代以上的亲戚关系都以“堂”字相称。例如:叔叔的孩子或伯伯的孩子与自己就该互称堂姐、堂妹、堂兄、堂弟等等,上一辈人里有堂叔、堂伯、堂婶、堂姑(指与自己的父亲不是亲姐妹亲兄弟的长辈),对下一辈人称呼堂侄(指其父与自己不是亲兄弟的孩子)。 由姻亲关系产生的亲戚一般以“表”字相称:外嫁的本宗姓女性的夫家亲戚、嫁入本宗族女性的娘家亲戚关系都在此列。例如:姑姑的孩子、舅舅的孩子、姨的孩子一般都称为表兄、表弟、表姐、表妹。与“堂”字一样,“表”字也广泛应用于姻亲关系产生的亲戚中的其他辈分的人:表叔、表婶、表舅、表姨、表姑、表侄等等。 严格地来说,表X是亲戚,而堂X实际上是亲属关系。 上传一图加以说明。

家庭关系称呼总汇 爷爷:爸爸的爸爸。 奶奶:爸爸的妈妈。 姥爷:妈妈的爸爸。(有的地方称:外公) 姥姥:妈妈的妈妈。(有的地方称:外婆) 太太:爷爷的妈妈,奶奶的妈妈。 太爷:爷爷的爸爸,奶奶的爸爸。 太姥姥:姥姥的妈妈,姥爷的妈妈。 太姥爷:姥姥的爸爸,姥爷的爸爸。 姑奶奶:爷爷的姐妹。 姑爷:姑奶奶的丈夫。(“爷”字重读,与表示女婿的“姑爷”不同。) 爷爷的兄弟分别根据他的排名称呼,比如:大爷(“爷”字重读,与表示伯伯的“大爷”不同。)三爷。他们的妻子称呼为:大奶奶、三奶奶等。 姨奶奶:奶奶的姐妹。 姨爷:奶奶的姐妹的丈夫。 舅爷:奶奶的兄弟。 舅奶奶:奶奶的兄弟的妻子。 姑姥姥:姥爷的姐妹。 姑姥爷:姥爷的姐妹的丈夫。 姨姥姥:姥姥的姐妹。 姨姥爷:姥姥的姐妹的丈夫。 舅姥爷:姥姥的兄弟。 舅姥姥:姥姥的兄弟的妻子。 姥爷的兄弟分别根据他的排名称呼,比如:大姥爷,二姥爷。他们的妻子称呼为:大姥姥、二姥姥等。 伯伯(有地方称呼为“大爷”):爸爸的哥哥。 伯母:爸爸的哥哥的妻子。 叔叔:爸爸的弟弟。 婶婶:爸爸的弟弟的妻子。 姑姑:爸爸的姐妹。 姑父:爸爸的姐妹的丈夫。 舅舅:妈妈的兄弟。 舅妈:妈妈的兄弟的妻子。 姨:妈妈的姐妹。 姨父:妈妈的姐妹的丈夫。 堂兄、堂弟:叔叔、伯伯的儿子。 堂姐、堂妹:叔叔、伯伯的女儿。 表哥、表弟:姑姑、舅舅、姨的儿子。 表姐、表妹:姑姑、舅舅、姨的女儿。 (也有地方把姨的儿子、女儿单分为一类,称呼为:姨哥、姨姐、姨弟、姨妹)嫂子:哥哥的妻子。(表嫂:表哥的妻子。) 弟妹:弟弟的妻子。(表弟妹:表弟的妻子。) 姐夫:姐姐的丈夫。(表姐夫:表姐的丈夫。) 妹夫:妹妹的丈夫。(表妹夫:表妹的丈夫。)

年龄称谓大全 0岁 赤子、襁褓:未满周岁的婴儿。 赤子:刚生的婴儿,后比喻热爱祖国,对祖国忠诚的人。 “赤子之心”即婴儿之心,婴儿之心当然纯洁无瑕,没有丝毫杂念。 孔颖达疏:“子生赤色,故言赤子。” 襁褓:背负婴儿用的宽带和包裹婴儿的被子汤饼之期:指婴儿出生三日。旧俗小儿出生三日,设筵招待亲友谓之“汤饼筵”,也作“汤饼宴”、“汤饼会”。1岁牙牙:象声词,婴儿学语的声音。如牙牙学语,指小孩开始学话。 清·袁枚《祭妹文》:“两女牙牙,生汝死后,才周晬耳。”周晬,指婴儿周岁。 我现在只有两个牙牙学语的女孩,生在你死以后,才一周岁。2岁孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿,指2——3岁的儿童。提,是指可以小儿可以提抱,指其小。 韩愈诗中就有“两家各生子,提孩巧相如”句。 两家生子时一样聪明 8岁总角:八九岁至十三四岁的少年。古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称“总角”。 “总角之宴,言笑晏晏”:少年时一起愉快地玩耍,尽情地说笑。童龀[chèn]:龀,《说文》中有“男八月生齿、八岁而龀;女七月生齿、七岁而龀”的说法。可以看出,孩子乳牙脱落,长出恒牙,称为“龀”。“童龇”,指儿童少年时期。 始龀、髫年:女孩7岁。始龀、龆年:男孩8岁。根据生理状况,男孩八岁、女孩七岁换牙,脱去乳齿,长出恒牙,这时叫“龀”,“龆年”或“髫年”。 tiáo :龆年(儿童换牙之年。引申幼年) tiáo 髫:古时候小孩前额下垂的头发,9岁九龄:9岁。黄口:10岁以下。常用以讥讽别人年幼无知。“黄口”本指雏鸟的嘴,借指儿童。10岁幼学:10岁。《礼记·曲礼上》:“人生十年曰幼学。”因为古代文字无标点,人们就截取“幼学”二字作为十岁代称。外傅之年:儿童10岁。古代贵族子弟至一定年龄,出外就学,所从之师称外傅。与内傅相对。12岁金钗之年:女孩12岁。 金钗之年是指古代女子12岁,古代女孩到了12岁要带钗,金钗就是作为代称。南朝梁?武帝《河中之水歌》:“头上金钗十二行,足下丝履五文章。” 13岁豆蔻:指女子十三四岁。豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少年时代为“豆蔻年华”。舞夕之年:少年十三至十五岁。 舞夕之年是指男孩13至15岁期间,也称“舞勺之年”。根据<礼记>的记载:勺,一种乐舞,古未成童者习之。舞勺指未成童者学习勺舞。《礼记.内则》:“十有三年学乐诵诗舞勺。成童舞象学射御。” 15岁及笄[jī]:笄,本来是指古代束发用的簪子。古代女子一般到15岁以后,就把头发盘起来,并用簪子绾住,表示已经成年。“及笄”即年满15岁的女子。志学之年:孔子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲”。(《论语·为政》)所以后代称15岁为“志学之年”。 我十五岁就立志学习,三十岁就能够按照礼仪的要求立足于世,四十岁遇到事情不再感到困惑,五十岁就知道哪些是不能为人力支配的事情而乐知天命,六十岁时能听得进各种不同的意见,七十岁可以随心所欲(收放自如)却又不超出规矩。 束发:男子十五岁。到了十五岁,男子要把原先的总角解散,扎成一束。舞象之年:少年十五至