双原子之间的作用力

- 格式:ppt

- 大小:2.30 MB

- 文档页数:29

第三节化学键知识点1、100多种元素通过化学键(离子键、共价键、金属键)、氢键和范德华力组成了数以千万计的物质。

计的物质。

2、化学键是使离子相结合或原子相结合的作用力,是相邻的两个或多个原子之间强烈的相互作用(静电吸引和静电排斥),化学键的形成与原子结构有关,它主要是通过原子的价电子间的转移或共用来实现的,稀有气体的价电子已经达到了饱和结构,转移或共用非常困难,通常表现为0价,稀有气体形成的晶体内部也不存在化学键,只有范德华力。

价,稀有气体形成的晶体内部也不存在化学键,只有范德华力。

3、化学变化是以生成新物质为标志,化学变化的发生必然存在旧化学键的断裂和新化学键的形成,的形成,11:氯化铵受热分解时破坏了氯离子和铵根离子之间的离子键和铵根离子内部氮原子和氢原子的共价键,同时,生成了氢原子和氯原子的共价键和氨分子内部的三个共价单键;2:水通电分解,破坏了水分子内部的极性键,同时,生成了氢分子和氧分子内部的非极性键。

键。

4、物理变化是以没有生成新物质为标志,物理变化的发生可能伴随着化学键的断裂,但不会有新的化学键形成,例1:氯化氢溶于水,氯原子和氢原子之间的共价键被破坏,氯化氢变成了盐酸,氢原子和氯原子在溶液中分别以氢离子和氯离子形式存在;物理变化的发生也可能根本没有化学键的断裂,只是破坏了分子之间的氢键或范德华力,例2:冰的熔化和干冰的气化。

冰的气化。

5、离子键是带相反电荷的离子之间的相互作用,离子键是阴阳离子之间强烈的相互作用,相互作用包括:静电吸引力(阴阳离子之间、核对最外层电子之间)和静电斥力(核与核之间、电子与电子之间)。

6、离子化合物是由离子键构成的化合物,离子化合物的组成微粒是阴阳离子。

7、离子化合物中的阳离子可以是金属阳离子和非金属形成的铵根离子,但不能是氢离子;离子化合物中的阴离子可以是单核阴离子(离子化合物中的阴离子可以是单核阴离子(N N 3- 、O 2- 、F - 、Cl - 、S 2-)、双核阴离子(、双核阴离子(OH OH -、C 、CN -、O 、HS - 、ClO -)、多核阴离子(、多核阴离子(CO CO、SiO 、SO 、NO 、NO 、ClO 、PO 、SO 、ClO ),注意:铵根离子和氢氧根离子结合的化合物不是离子化合物。

化学键的键级与键性质化学键是在化学反应中形成的两个或多个原子之间的相互作用力,能够将原子稳定地结合在一起。

化学键的键级和键性质是描述化学键强度和性质的重要指标。

一、化学键的键级化学键的键级是指形成化学键所需的原子间的电子数量。

键级越高,表示原子间的电子共享越多,化学键也越强。

根据键级的不同,化学键可分为以下几种类型:1. 单键:两个原子间共享一个电子对。

单键是最常见的化学键类型,也是最弱的一种化学键。

2. 双键:两个原子间共享两个电子对。

双键比单键更强,通常会导致分子的空间构型发生一定的改变。

3. 三键:两个原子间共享三个电子对。

三键是最强的一种化学键,也是最稳定的一种化学键。

二、化学键的键性质化学键的键级决定了化学键的强度,而键性质则描述了化学键的其他特征,如极性、共价性等。

以下是一些常见的化学键性质:1. 极性键:当两个原子间电子密度分布不均匀时,就会形成极性键。

极性键可以分为两种类型:偏极性键和离子极性键。

- 偏极性键:两个不同原子形成的化学键,由于原子的电负性差异,电子密度在键中心偏移,形成了偏极性键。

例如,氧与氢形成的氢氧键。

- 离子极性键:当一个原子相对于另一个原子具有更强的电负性时,就会形成离子极性键。

例如,钠和氯结合形成的氯化钠。

2. 非极性键:当两个原子间电子密度分布均匀时,就会形成非极性键。

这种键的电子云对称地分布在两个原子之间。

例如,氧气分子中的氧氧键。

3. 共价键:共价键是通过原子间电子共享形成的化学键。

共价键可以是单、双或三键,取决于电子对的数目。

4. 架桥键:当一个原子同时与两个或多个其他原子形成键时,就会形成架桥键。

架桥键可以使得分子或化合物形成更加复杂的结构。

总结:化学键的键级和键性质是描述化学键特征的重要参数。

通过键级和键性质的不同,我们可以了解化学键的强度、极性以及有关分子结构的信息。

了解化学键的键级和键性质对于理解化学反应、分子结构以及物质性质等方面都具有重要的意义。

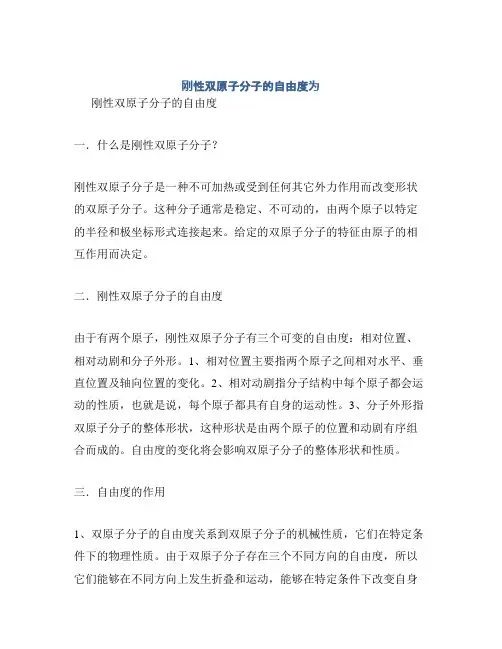

刚性双原子分子的自由度为刚性双原子分子的自由度一.什么是刚性双原子分子?刚性双原子分子是一种不可加热或受到任何其它外力作用而改变形状的双原子分子。

这种分子通常是稳定、不可动的,由两个原子以特定的半径和极坐标形式连接起来。

给定的双原子分子的特征由原子的相互作用而决定。

二.刚性双原子分子的自由度由于有两个原子,刚性双原子分子有三个可变的自由度:相对位置、相对动剧和分子外形。

1、相对位置主要指两个原子之间相对水平、垂直位置及轴向位置的变化。

2、相对动剧指分子结构中每个原子都会运动的性质,也就是说,每个原子都具有自身的运动性。

3、分子外形指双原子分子的整体形状,这种形状是由两个原子的位置和动剧有序组合而成的。

自由度的变化将会影响双原子分子的整体形状和性质。

三.自由度的作用1、双原子分子的自由度关系到双原子分子的机械性质,它们在特定条件下的物理性质。

由于双原子分子存在三个不同方向的自由度,所以它们能够在不同方向上发生折叠和运动,能够在特定条件下改变自身的物理性质。

2、双原子分子的自由度也影响分子内部的力学性质。

由于双原子分子中两个原子之间因形状不同而产生不同作用力,因此不同方向上的自由度变化会给分子内部施加不同的原子作用力,从而改变双原子分子的力学性质,改变分子内部的能量状态。

3、双原子分子的自由度也会影响分子的化学性质。

双原子分子的自由度变化会改变原子之间的作用力,从而改变双原子分子的化学性质。

四.结论刚性双原子分子的自由度决定了双原子分子的机械、力学和化学性质,是双原子分子的最基本特征。

该特性使得双原子分子在不同条件下能够改变自身的物理性质、力学性质和化学性质,有效地控制双原子分子的行为。

第十章共价键和分子间作用力本章教学要求掌握现代价键理论、杂化轨道理论熟悉共价键的本质、特征和类型,分子间作用力了解价层电子对互斥理论、分子轨道理论(chemical bond)。

化学键分为离子键(ionic bond)、共价键(covalent bond)和金属键(metallic bond)。

本章依据量子力学阐述共价键的现代理论,同时要介绍物质分子与分子之间比较弱的相互作用力,即分子间作用力(intermolecular force),它包括范德华力(van der Waals force)和氢键(hydrogen bond)。

第一节现代价键理论1916年美国化学家路易斯(G.N. Lewis)*提出经典的共价键电子理论。

该理论认为两个或多个原子可以相互“共用”一对或多对电子,以便达到稀有气体原子最外层2或8电子层结构(路易斯结构),而生成稳定的分子。

例如:H·+ ·H →H∶H 或H-H分子中通过共用电子对连接的化学键称为共价键,也可用短横线表示。

该理论初步揭示了共价键与离子键的区别,能解释共价键的饱和性。

但不能解释一些分子的中心原子最外层电子数虽然少于或多于8仍能稳定存在的事实,如:也无法说明为什么共用互相排斥的两个带负电荷的电子能使原子成为稳定分子的本质原因。

直到量子力学建立以后,共价键的理论才开始发展。

一、氢分子的形成和共价键的本质* G.N. Lewis加州大学伯克利分校教授,Lewis提出共价键的电子理论对发展化学价理论奠定了基础;他还创造性地提出了酸碱电子理论。

他的研究生中先后有5人获得诺贝尔奖。

图氢分子是最简单的典型共价键分子。

1927年德国化学家海特勒(W. Heitler )和伦敦(F. London )把氢分子看成是两个核和两个电子组成的系统,用量子力学近似求解其薛定谔方程。

结果得到H 2分子形成的势能曲线,见图10-1。

当两个H 原子彼此远离时没有相互作用,它们的势能为零。

化学中的键

在化学中,键(bond)是指两个或多个原子之间的相互作用力,用于形成化学物质的分子和化合物。

键的形成实际上是由原子之间的电子重新排列和共享所导致的。

常见的化学键包括以下几种:

1.共价键(covalent bond):共价键是由两个原子之间的电子

共享形成的。

原子通过共享电子对来达到稳定的电子构型。

共价键可以是单一、双重或三重键,分别表示原子间共享

了一个、两个或三个电子对。

2.离子键(ionic bond):离子键是由正负电荷吸引力而形成

的。

当一个或多个电子从一个原子转移到另一个原子时,

形成了带正电的阳离子和带负电的阴离子,然后通过电荷

吸引相互结合。

3.金属键(metallic bond):金属键是金属之间的特殊键类型。

金属中的原子以离散的方式存在,它们通过共享和流动的

外层电子形成金属键。

这种键的特点是高导电性和高热导

性。

此外,还有一些其他类型的键,如氢键(hydrogen bond)和范德华力(van der Waals forces)等。

氢键是由氢原子与较电负的原子之间的作用力形成的,范德华力则是由电子间的瞬时相互作用引起的。

这些键不仅决定了分子和化合物的结构和性质,还在化学反应

中发挥重要的作用。

通过分子中的键的形成和断裂,物质可以在化学变化中转化为不同的形式。

因此,对于理解化学反应和分子结构以及物质性质的研究非常重要。

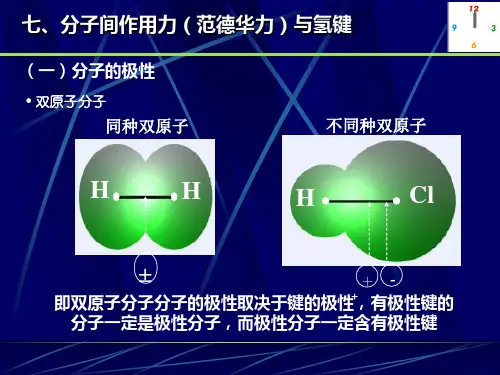

高中化学选择性必修二分子间作用力和氢键知识点笔记一.分子间作用力1.定义:分子间存在着将分子聚集在一起的作用力,称分子间作用力。

分子间作用力也叫范德华力.2.实质:一种电性的吸引力.3.影响因素:分子间作用力随着分子极性.相对分子质量的增大而增大.分子间作用力的大小对物质的熔点.沸点和溶解度都有影响.一般来说.对于组成和结构相似的物质来说,相对分子质量越大,分子间作用力越强,物质的熔沸点也越高.4.只存在于由共价键形成的多数化合物,绝大多数非金属单质分子和分子之间.化学键是分子中原子和原子之间的一种强烈的作用力,它是决定物质化学性质的主要因素。

但对处于一定聚集状态的物质而言,单凭化学键,还不足以说明它的整体性质,分子和分子之间还存在较弱的作用力。

物质熔化或汽化要克服分子间的作用力,气体凝结成液体和固体也是靠这种作用力。

除此以外,分子间的作用力还是影响物质的汽化热、熔化热、溶解黏度等物理性质的主要因素。

分子间的作用力包括分子间作用力(俗称范德华力)和氢键(一种特殊的分子间作用力)。

分子间作用力约为十几至几十千焦,比化学键小得多。

分子间作用力包括三个部分:取向力、诱导力和色散力。

其中色散力随分子间的距离增大而急剧减小,一般说来,组成和结构相似的物质,分子量越大,分子间距越大,分子间作用力减小,物质熔化或汽化所克服的分子间作用力减小,所以物质的溶沸点升高。

化学键与分子间作用力比较二.氢键-特殊的分子间作用力1.概念:氢键是指与非金属性很强的元素(主要指N、O、F)相结合的氢原子与另一个分子中非金属性极强的原子间所产生的引力而形成的.必须是含氢化合物,否则就谈不上氢键。

2.实质:氢键不是化学键,属于分子间作用力的范畴.但比普通分子间作用力要强得多.3.存在:水.冰.氨.无机酸.醇等物质能形成氢键.4.分类:分子内氢键和分子间氢键5.影响:分子间氢键的形成除使物质的熔沸点升高外,对物质的溶解度.硬度等也都有影响.6.表示法:用"X—H…Y"表示,且三原子要在一条直线上.X、Y与H构成分子。

稀有气体的分子间作用力稀有气体的分子间作用力一直以来都是物质性质的本质决定因素之一,它改变着稀有气体和其他物质的间接相互作用的本质,约束着物质的性质、分子的构型和物理性质、溶液的分子作用等。

因此,精确地测量稀有气体分子间作用力,非常重要。

一、原子作用力1.短距离作用的原子作用力:原子间电荷交互作用,也就是特殊的电荷和非量子态原子中的电子交互作用,就构成了原子间的短距离作用力。

2.长距离作用的原子作用力:当原子间的距离超过1.5Å时,由于原子间的共价键发生改变,会产生强烈的结合力,这就构成了原子间的长距离作用力。

二、分子间作用力1. London作用: London作用是电子态物质之间的短距离作用力,即物质电荷的能量降低而取得的作用,是两个非量子态原子间的结合能,是由原子的相对运动而取得的电性作用。

2. 静电作用: 静电作用是由两个正负电荷组成的原子之间产生的作用力,是分子间相互作用的重要一种可能,它改变了分子间拉力和结合力,影响物质的性质。

3. 分子吸引力作用:分子吸引力作用是指在分子间由于Förster机制而产生的一种作用力,是由分子的轨道能量和电子的自由度减小而介导的范德华相互作用,这种作用力可以显著地改变分子的结构,影响物质的性质。

4. 范德华力: 范德华力是指分子间的距离最近的双原子之间的强结合力,这种作用力是由分子的轨道能量和电子的自由度减小而介导的,两个原子之间的距离越近,范德华力作用也就越强,反之,若距离增大,范德华力作用也会减弱。

三、表面张力作用表面张力作用是指分子组织的表面有一定的张力,这种张力由表面的各种安定缔合力构成,它控制着表面物质的单层构造,表面上的分子组织在表面张力作用下变得更加紧密稳定。

四、结论稀有气体分子间作用力是一种十分重要的物理作用,它改变着稀有气体和其他物质的相互作用本质,约束着物质的性质、分子的构型和物理性质、溶液的分子作用等,这对于测量稀有气体的临界性质,产品的控制质量等都具有重要的意义。

分子振动自由度分子振动自由度是指分子在空间中能够自由振动的方向和数量。

分子振动自由度是指分子内原子之间相对位置的变化所引起的能量变化,也就是分子内部能量的变化。

在分子内部,原子之间相互作用力的大小和方向不同,因此可以有不同的振动模式。

一、分子振动模式1. 简谐振动简谐振动是指当物体受到一个恒定大小和方向的力时,在平衡位置附近发生的周期性运动。

简单来说,就是物体在平衡位置附近做来回摆动。

对于分子而言,简谐振动通常发生在两个相邻原子之间。

2. 异向性振动异向性振动是指某些特定方向上的原子之间存在着不同程度的相互作用力,导致这些方向上出现了较大幅度的运动。

3. 异面性振动异面性振动是指分子中存在两个或多个不在同一平面上的原子团,在运动时这些原子团沿着各自所在平面做周期性运动。

二、分子振动自由度1. 单原子气体单原子气体只有三个平动自由度,因为单原子气体中的原子只能做直线运动,不能发生振动。

2. 双原子分子双原子分子有五个振动自由度,其中两个是对称伸缩振动,两个是不对称伸缩振动,一个是弯曲振动。

3. 多原子分子多原子分子的振动模式更加复杂。

一般来说,多原子分子的振动自由度可以通过以下公式计算:F = 3N - 6 - R其中F表示分子的振动自由度数目,N表示分子中的原子数目,R表示旋转自由度数目。

如果分子中含有线性结构,则公式变为:F = 3N - 5 - R三、分子光谱学分子光谱学研究的是分子在电磁波作用下的吸收、散射和发射现象。

在光谱学中,我们通常会用到IR光谱和拉曼光谱来研究分子的振动模式。

1. IR光谱IR光谱是指利用红外线辐射与物质相互作用时所发生的吸收、散射或透射现象来研究物质的结构和性质的一种分析方法。

在IR光谱中,我们可以通过观察不同波数处的吸收峰来确定分子中的不同振动模式。

2. 拉曼光谱拉曼光谱是指利用拉曼散射现象来研究物质结构和性质的一种分析方法。

在拉曼光谱中,我们可以通过观察不同波数处的散射峰来确定分子中的不同振动模式。

化学中的化学键物理意义化学键是指化学元素之间的作用力,在分子中起着连接原子的作用。

化学键的形成是由于原子间存在着吸引力和排斥力。

产生化学键的过程中,原子之间的电子发生交换或分享,从而形成共价键、离子键、金属键等不同类型的键。

共价键共价键是指由两个非金属原子通过共用电子形成的化学键。

在分子中,原子间通过共用电子形成了化学键,两个原子的电子云相互重叠形成了化学键。

共价键的强度取决于连接原子间的电负性差异,电负性差异越小,共价键的强度就越大。

共价键的电子云密度分布和几何结构对于物质的性质至关重要,例如氢气(H2)和氧气(O2)分别是单原子分子和双原子分子。

双电子共享的键长短通过量子力学的计算和实验测量得知。

单键长度肯定比双键长度长,因为单键中有两个电子,双键中有四个电子,电子间靠得更紧,相互距离更近。

离子键离子键是指由带正电荷的金属离子和带负电荷的非金属离子通过电子转移形成的化学键。

在离子化合物中,离子之间的吸引作用是通过静电相互作用实现的。

离子键的强度取决于正负离子之间的电荷量和离子之间的距离。

离子键的形成过程中,金属离子失去价电子,成为正离子,非金属离子接受价电子,成为负离子。

离子之间的吸引力来源于各离子周围产生的镇静场。

离子键能够形成的条件是金属原子的电子亲和能低,非金属原子的电离能大。

离子键的应用非常广泛,例如氧化镁(MgO)、氯化钠(NaCl)等均为离子化合物。

离子键具有高熔点、高硬度、高热稳定性、不导电等特性,因此广泛应用于冶金、陶瓷等领域。

金属键金属键是指由金属原子间电子交换产生的化学键。

金属原子的价电子云在金属中构成了丰富和自由的电子,可自由流动,形成电子气体。

金属离子之间相互吸引,形成了互相链接的金属晶格,成为金属键。

金属键的特点是导电性、可塑性、高热稳定性、高密度、高熔点等。

在金属中,由于金属原子的连接,电子可以在金属中自由流动,因此具有优异的导电性。

此外,金属也具有很好的可塑性,容易形成各种形态,广泛应用于金属制品的制作。

对于双原子分子其化学键的键能就等于它的解离能。

( )双原子分子的化学键是由两个原子之间的相互作用力形成的,它在化学反应和物质转化过程中起着重要的作用。

对于这样的分子而言,其化学键的键能确实等于它的解离能。

首先,让我们来了解一下双原子分子的构成。

双原子分子由两个相同或不同的原子组成,它们通过化学键相互连接。

其中最常见的例子是氧气(O2),它由两个氧原子组成。

在氧气分子中,两个氧原子通过共用电子对形成一个双键,这个双键就是氧气分子的化学键。

化学键的键能是指在断裂化学键时需要吸收的能量。

对于双原子分子来说,当它的化学键断裂时,所需的能量就等于它的解离能。

解离能是指在化学反应中,将分子中的原子从彼此连接中分离出来所需的最小能量。

以氧气分子为例,当两个氧原子之间的双键断裂时,需要吸收的能量正好等于氧气分子的解离能。

在常温下,氧气的解离能约为498kJ/mol。

这意味着,如果要将氧气分子中的两个氧原子分离,我们需要向其提供498 kJ的能量。

这种相等关系不仅适用于氧气,还适用于其他双原子分子,如氯气(Cl2)、氢气(H2)等。

化学键的键能与解离能之间的等于关系是一个普遍的规律。

对于化学反应和能量转化的研究,这一等于关系具有重要的指导意义。

通过测量分子的解离能,我们可以推断出它的化学键能。

这样的研究可以帮助我们了解分子之间的相互作用机制,为开发新的材料和催化剂提供指导。

总之,对于双原子分子而言,其化学键的键能确实等于它的解离能。

了解这个等于关系对于深入研究分子结构和化学反应机理具有重要的价值。

通过进一步的实验和理论研究,我们可以更好地理解分子之间的相互作用,并为化学工业和生物医药领域的发展做出贡献。

疏水、静电力结合、络合、氢键、范德华力、π–π相互作用-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容:在化学和生物学领域,相互作用力是探索分子之间相互作用和化学行为的重要概念。

本文将介绍几种常见的相互作用力,包括疏水作用、静电力结合、络合、氢键、范德华力和π–π相互作用。

疏水作用是指非极性分子或非极性部分在水中排斥水分子的现象。

疏水作用在生物分子折叠、蛋白质的三维结构以及脂质双层的形成等方面发挥着重要作用。

静电力结合是由荷电物质之间的相互作用引起的。

正负电荷之间的相互吸引力和相同电荷之间的排斥力都能够产生静电力结合。

这种相互作用对于带有电荷的离子、极性分子和蛋白质折叠中的离子配位等过程具有重要影响。

络合是指由于配位作用而形成的化学复合物。

通过配位键形成,一个中心金属离子或原子能够与多个配体结合,从而形成稳定的络合物。

络合反应广泛存在于生物学、有机化学和无机化学等领域。

氢键是指氢原子与其他原子之间的相互作用力。

氢键在生物大分子的稳定性和结构中发挥着关键作用,例如DNA的双螺旋结构和蛋白质中的α-螺旋。

范德华力是指非极性分子之间的相互作用力。

范德华力包括分子间的静电力相互作用和诱变力,这些力主要由于电子云的作用产生。

范德华力在许多化学反应和分子之间的相互作用中都起到了重要的作用。

π–π相互作用是指共轭体系中的π键与其他原子、分子之间的相互作用。

这种相互作用力在有机化学中起到了至关重要的作用,包括芳香化合物的稳定性、π电子的传导以及光电子器件的应用等。

本文将重点介绍以上相互作用力的性质、作用机制以及在化学和生物学中的应用。

深入了解这些相互作用力有助于我们更好地理解分子之间的相互作用,为设计新的材料和药物提供重要的理论依据。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:文章结构部分主要介绍了整篇文章的组织结构和各个部分的内容安排。

通过清晰的结构,读者可以更好地理解整篇文章的内容和逻辑。

本文分为引言、正文和结论三个主要部分。

原子核的强相互作用力原子核是由质子和中子组成的,它们之间的相互作用力被称为原子核的强相互作用力。

强相互作用力是所有基本相互作用力中最强的一种,它使原子核能够保持稳定,并且是构建物质世界的基础。

强相互作用力的起源可以追溯到量子色动力学(QCD)理论,该理论是描述质子、中子和其他强子之间相互作用的基础。

首先,我们需要了解到原子核中的质子和中子是由夸克组成的。

夸克是一种基本粒子,它们具有不同的颜色电荷(红、绿、蓝),以及电荷(正、负)和自旋。

在原子核中,质子和中子之间通过强相互作用力相互作用。

这种相互作用的载体是被称为胶子的粒子,它们是QCD理论中的力传递粒子。

胶子通过在夸克之间来回交换,传递强相互作用力,保持原子核的结构稳定。

原子核的强相互作用力有几个关键特点:首先,强相互作用力的作用范围非常短。

这是因为胶子具有很大的质量,它们不能传播很远的距离。

这也解释了为什么原子核只有非常小的尺寸。

其次,强相互作用力非常强大。

这是因为胶子之间的相互作用是非常紧密的,并且相互作用的强度与距离的平方成反比。

因此,即使在原子核的非常小的空间范围内,强相互作用力仍然能够保持质子和中子之间的结合,抵抗它们之间的库伦排斥力。

此外,强相互作用力具有对称性。

夸克的颜色电荷会相互交换,这导致了强相互作用力的对称性。

这种对称性是QCD理论的重要特征,它给物理学家提供了很多理解原子核相互作用的工具。

最后,强相互作用力还存在强子-强子相互作用,即质子和质子、中子和中子之间的相互作用。

这种相互作用被称为核力,它在原子核中起着关键的作用。

核力是由胶子传递的,它使得原子核能够保持稳定。

总的来说,原子核的强相互作用力是构建物质世界的基础。

它使原子核能够保持稳定,并且决定了原子核的结构和性质。

通过对强相互作用力的研究,我们能够更好地理解原子核和整个宇宙的基本物理过程。

该领域的研究也为核能和核技术的应用提供了重要的理论基础。

然而,要深入理解原子核的强相互作用力还有很多未解之谜。

一维双原子链晶格振动光学支与声学支频隙宽度一维双原子链晶格是指由两种不同原子交替排列而成的一维晶格结构,其中每个原子可以在垂直于链方向上振动。

这种双原子链的振动特性可以通过研究其光学支和声学支的频隙宽度来描述。

在一维双原子链晶格中,存在两种不同的振动模式:光学模式和声学模式。

光学模式是指原子在振动时相互反向移动,而声学模式则是指原子在振动时同向移动。

这两种模式的频率可以通过计算得到,并可以根据频率的不同分为光学支和声学支。

光学支是在高频区域出现的一系列频率,其频率范围内没有振动模式存在。

声学支是在低频区域出现的一系列频率,其频率范围内存在振动模式。

频隙是指光学支和声学支之间的频率范围,即在该范围内不存在振动模式。

针对一维双原子链晶格的光学支和声学支频隙宽度的计算方法可以通过对其方程模型进行求解来获得。

在这个求解过程中,可以使用周期性边界条件来计算结构中的振动模式。

例如,对于一维双原子链晶格振动的光学支,可以使用Bloch 定理来建立方程模型。

Bloch定理是描述周期性结构中电子波函数的一种数学工具,可以用于描述振动模式的波函数。

利用Bloch定理,可以得到一维双原子链晶格的光学支的频率与波矢之间的关系。

对于一维双原子链晶格振动的声学支,可以采用拟合弹簧振子模型来建立方程模型。

在这个模型中,可以假设双原子链中的原子之间的相互作用力恒定,即每个原子与邻近原子之间的弹簧劲度系数相同。

通过求解这个方程模型,可以得到声学支的频率与波矢之间的关系。

通过计算得到一维双原子链晶格振动的光学支和声学支的频率与波矢之间的关系后,可以确定频隙的宽度。

频隙的宽度表示光学支和声学支之间不存在振动模式的频率范围。

频隙宽度的大小取决于晶格的几何结构、原子质量、弹簧劲度系数等因素。

总之,一维双原子链晶格振动的光学支和声学支频隙宽度是通过求解方程模型得到的,并可以通过计算频率与波矢之间的关系来确定。

这些信息对于了解一维双原子链晶格的振动特性以及相关应用具有重要意义。

双原子分子的自由度

分子自由度是物体运动方程中可以写成的独立坐标数,单原子分子有3个自由度,双原子,三原子不考虑振动相当于刚体,分别有5个(3平2转)、6个自由度(3平3转),考虑振动后,双原子加1个,非线性加3个,线性加四个。

分子自由度

(1)单原子分子:如氦He、氖Ne、氩Ar等分子只有一个原子,可看成自由质点,所以有3个平动自由度i = t = 3。

(2)刚性双原子分子如氢、氧、氮、一氧化碳CO等分子,两个原子间联线距离保持不变。

就像两个质点之间由一根质量不计的刚性细杆相连着(如同哑铃),确定其质心O’的空间位置,需3个独立坐标(x,y,z);确定质点联线的空间方位,需两个独立坐标(如α,β),而两质点绕联线的的转动没有意义。

所以刚性双原子分子既有3个平动自由度,又有2个转动自由度,总共有5个自由度i = t + r =3 + 2 = 5。

(3)刚性三原子或多原子分子: 如H2O 、氨等,只要各原子不是直线排列的(故CO2的自由度为5,其为直线型),就可以看成自由刚体,共有6个自由度,i = t + r = 3 + 3 = 6。

(4) 对于非刚性分子,由于在原子之间相互作用力的支配下,分子内部还有原子的振动,因此还应考虑振动自由度(以S 表示)。

如非刚性双原子分子,好像两原子之间有一质量不计的细弹簧相连接,则振动自由度S = 1。

一般在常温下,气体分子都近似看成是刚性分子,振动自由度可以不考虑。