体温观察与护理

- 格式:ppt

- 大小:650.00 KB

- 文档页数:45

异常体温的观察与护理教案教案标题:异常体温的观察与护理教案教案目标:1. 学生能够理解异常体温对人体健康的影响。

2. 学生能够正确观察和记录患者的体温变化。

3. 学生能够根据患者的体温变化采取适当的护理措施。

教案步骤:引入:1. 引导学生回顾正常体温范围,以及不同年龄段的正常体温范围。

2. 提出问题:为什么观察和记录体温对于患者的护理非常重要?教学主体:3. 解释异常体温的原因,如感染、炎症、代谢问题等。

4. 介绍不同测量体温的方法,如口腔、腋下、肛门等,并讲解每种方法的适用情况和注意事项。

5. 演示正确的体温测量方法,并强调卫生措施的重要性。

6. 讲解如何观察和记录体温变化,包括测量时间、体温数值、测量部位等,并提供示例。

实践操作:7. 分组进行体温测量实践操作,学生互相观察和记录体温变化。

8. 教师巡视指导,纠正学生操作中的错误,并解答学生提出的问题。

讨论与总结:9. 引导学生讨论异常体温可能的原因,并探讨如何根据体温变化采取相应的护理措施。

10. 总结教学内容,强调观察和记录异常体温的重要性,以及正确的护理措施。

作业:11. 布置作业:要求学生观察和记录家庭成员或亲友的体温变化,并根据变化情况提出相应的护理建议。

教学辅助:- PowerPoint演示文稿- 体温计- 教学板书评估:- 观察学生在实践操作中的表现,包括测量方法的正确与否、观察和记录体温变化的准确性等。

- 收集学生的作业,评估他们对于观察和记录异常体温以及护理措施的理解程度。

拓展:- 鼓励学生进一步了解不同疾病或病症引起的异常体温变化,并探索相应的护理方法。

- 引导学生学习常见的体温异常症状,如发热、低体温等,并探讨相应的护理措施。

教案撰写时可根据具体教学要求和学生的年龄段进行适当的调整和补充。

危重病人生命体征观察要点与护理措施危重病人的生命体征观察是护理工作中至关重要的一环,准确观察病人的生命体征可以及时发现病情变化并采取相应的护理措施,对病人的生命安全至关重要。

本文将介绍危重病人生命体征观察的要点以及相应的护理措施。

一、体温观察危重病人的体温观察要点如下:1. 定时观察体温,并记录在病人的护理记录表中。

2. 使用准确的体温测量方法,如耳温计、口温计、腋温计等。

3. 确保测量体温的环境条件稳定,避免在进食、活动或药物使用后立即进行观察。

4. 危重病人应当全天候进行体温观察,特别是在发热、寒颤、出汗、低温等状况下。

相应的护理措施如下:1. 根据体温的变化,及时调整环境温度,保持病人的体温稳定。

2. 如发现病人发热或低温,应及时通知医生并给予相应的退热或保暖措施。

3. 注意观察病人的出汗情况,如有异常应及时处理,避免感染等并发症的发生。

4. 提供适当的饮食和营养,确保病人体温的调节功能正常。

二、心率观察危重病人的心率观察要点如下:1. 定时观察心率,并记录在病人的护理记录表中。

2. 使用准确的心率观察方法,如听诊、脉搏触诊等。

3. 确保观察心率的环境安静,避免干扰。

4. 特别注意观察心率的变化,如有异常应及时就医。

相应的护理措施如下:1. 如发现心率过快或过慢,应及时通知医生并采取相应的护理措施,如口服或静脉注射心率调节药物。

2. 注意观察病人的心律情况,如有心率不齐等异常应及时处理,避免心律失常导致的并发症。

3. 提供适当的体力活动和心理支持,促进病人心率的恢复和稳定。

三、呼吸观察危重病人的呼吸观察要点如下:1. 定时观察呼吸,并记录在病人的护理记录表中。

2. 使用准确的呼吸观察方法,如观察呼吸起伏、听诊呼吸音等。

3. 确保观察呼吸的环境安静,避免干扰。

4. 特别注意观察呼吸的深浅和频率,如有异常应及时就医。

相应的护理措施如下:1. 如发现呼吸困难或呼吸急促,应及时通知医生并采取相应的护理措施,如给予氧气治疗。

护理中的病人体温监测与管理病人的体温监测与管理是护理工作中非常重要的一项任务。

通过定期测量、记录和评估病人的体温情况,护士可以及时发现病情变化,提供适当的护理干预措施,确保病人的健康和安全。

本文将介绍病人体温监测的常用方法以及相关的管理技巧。

一、体温监测方法1. 口腔测温法:将温度计放入病人口腔下舌根部,确保病人咬住温度计且不张口。

此方法适用于大多数成人病人,但不适用于口腔溃疡、颌面外伤或刚接受口腔或颌面手术的病人。

2. 腋下测温法:将温度计放入病人腋下,并确保病人将腋下紧贴。

这种方法简单、迅速,适用于任何年龄段的病人,但是精确度较差,容易受到外部温度的干扰。

3. 耳温计法:使用红外线温度计在病人耳道内进行测温。

这种方法快速、精确,并且对于年幼的病人更加舒适。

然而,正确操作耳温计需要一定的技巧,以确保测量的准确性。

4. 直肠温度计法:将温度计放入病人直肠,适用于不能口服或不能使用其他测温方法的病人。

然而,这种方法较为不舒适,需要注意不要损伤病人的直肠黏膜。

二、体温管理技巧1. 预防性体温监测:在特定情况下,如手术前、手术中、手术后或发热病人,护士需要进行预防性的体温监测,以及时发现并处理体温异常。

例如,在手术前,护士可以及时采取保暖措施,避免病人术中或术后出现低体温问题。

2. 正确记录体温数据:护士应该准确记录每次体温测量的数值,并包括检测时间、测量部位以及体温计类型等重要信息。

这有助于医生和护士追踪病情变化,并提供及时的护理干预。

3. 注意体温测量环境:体温测量应当在安静、温暖的环境下进行,以避免外部环境对体温的干扰。

同时,护士需要将体温测量设备保持清洁,并按照相关的操作规范进行操作。

4. 监测病人对体温的反应:护士需要关注病人对体温的反应,以及体温升高或降低后可能出现的并发症。

例如,高热病人可能出现谵妄、抽搐等症状,护士需要及时采取降温措施。

5. 体温异常的护理干预:当病人体温异常时,护士需要及时采取相应的护理干预措施。

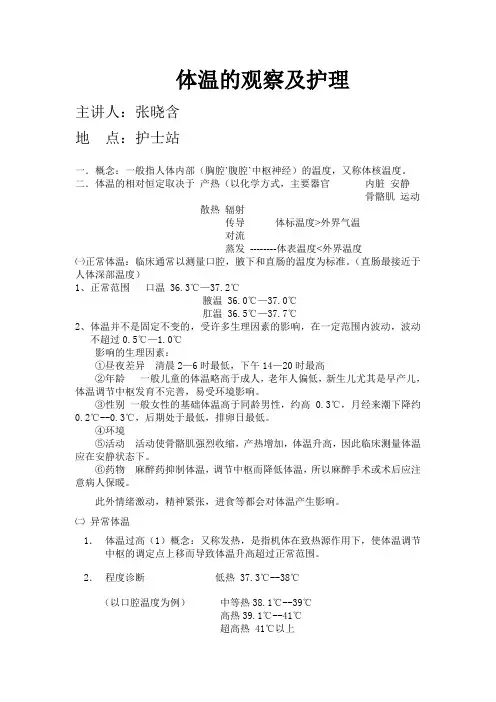

体温的观察及护理主讲人:张晓含地点:护士站一.概念:一般指人体内部(胸腔`腹腔`中枢神经)的温度,又称体核温度。

二.体温的相对恒定取决于产热(以化学方式,主要器官内脏安静骨骼肌运动散热辐射传导体标温度>外界气温对流蒸发--------体表温度<外界温度㈠正常体温:临床通常以测量口腔,腋下和直肠的温度为标准。

(直肠最接近于人体深部温度)1、正常范围口温 36.3℃—37.2℃腋温 36.0℃—37.0℃肛温 36.5℃—37.7℃2、体温并不是固定不变的,受许多生理因素的影响,在一定范围内波动,波动不超过0.5℃—1.0℃影响的生理因素:①昼夜差异清晨2—6时最低,下午14—20时最高②年龄一般儿童的体温略高于成人,老年人偏低,新生儿尤其是早产儿,体温调节中枢发育不完善,易受环境影响。

③性别一般女性的基础体温高于同龄男性,约高0.3℃,月经来潮下降约0.2℃--0.3℃,后期处于最低,排卵日最低。

④环境⑤活动活动使骨骼肌强烈收缩,产热增加,体温升高,因此临床测量体温应在安静状态下。

⑥药物麻醉药抑制体温,调节中枢而降低体温,所以麻醉手术或术后应注意病人保暖。

此外情绪激动,精神紧张,进食等都会对体温产生影响。

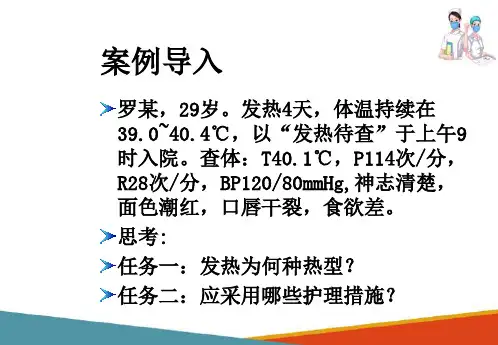

㈡异常体温1.体温过高(1)概念:又称发热,是指机体在致热源作用下,使体温调节中枢的调定点上移而导致体温升高超过正常范围。

2.程度诊断低热 37.3℃--38℃(以口腔温度为例)中等热38.1℃--39℃高热39.1℃--41℃超高热 41℃以上3.发热的过程a.体温上升期(产热>散热)表现:皮肤苍白,干燥无汗,畏寒,疲乏不适,有时伴寒战。

b.高热持续期表现:颜面潮红,皮肤灼热,口唇皮肤干燥,R加深加快,心率增快,头痛头晕甚至昏厥,谵妄,食欲不振,恶心呕吐,腹胀,全身不适,软弱无力。

c.退热期(散热>产热)表现:大量出汗,皮肤潮湿。

骤退:指体温急剧下降,大量出汗而丧失大量汗液,对于年老体弱和心血管病人易出现血压下降,脉搏细速,四肢厥冷等虚脱或休克现象。

体温护理措施体温是人体的重要生理指标,对于维持人体正常生理功能具有重要意义。

在临床护理中,体温的监测与护理是至关重要的环节。

本文将详细介绍体温护理措施,包括维持正常体温、监测体温变化、评估发热程度、增加摄入水分、保持舒适体位、调节室温、保持清洁卫生、观察病情变化、报告医生处理和提供心理支持等方面。

一、维持正常体温正常的体温范围是维持人体正常生理功能的重要前提。

在日常护理中,应注意给患者提供适宜的室温和湿度,并根据患者的具体情况,采取适当的保暖措施,以保持患者的正常体温。

二、监测体温变化定期监测患者的体温变化是及时发现病情变化的重要手段。

应密切关注患者的体温变化情况,包括温度计的使用和观察。

如有异常,应立即采取措施并及时报告医生处理。

三、评估发热程度发热是常见的临床症状之一,对于患者的病情恢复和护理工作都有一定的影响。

应根据患者的具体情况,评估发热程度,采取适当的降温措施,如物理降温、药物降温等。

同时,应注意观察患者有无其他并发症的出现。

四、增加摄入水分发热会导致人体水分蒸发加速,容易造成脱水。

因此,应增加患者的饮水量,以补充体内水分。

同时,应注意患者的饮食搭配,选择易消化、营养丰富的食物。

五、保持舒适体位患者应保持舒适的体位,有利于呼吸和血液循环。

应根据患者的具体情况,给予适当的翻身和拍背等护理措施,以防止压疮等并发症的发生。

六、调节室温室温的调节对于患者的体温护理具有重要意义。

应根据患者的具体情况和季节变化,调节室温,保持适宜的温度和湿度。

同时,应注意通风换气,保持室内空气新鲜。

生命体征的观察和护理体温生命体征包括体温、心率、呼吸和血压等指标。

在医疗护理中,观察和护理这些生命体征对于评估患者的病情、制定治疗方案以及调整护理措施非常重要。

本文将重点介绍体温的观察和护理。

体温是人体内部组织与环境之间热量交换的结果,是维持正常生理功能的重要指标之一、通常,体温的正常范围为36℃-37.5℃。

体温的观察和护理需要注意以下几个方面:1.观察体温:在观察体温时,应选择适当的测温方法。

常用的方法包括口腔测温、腋窝测温、耳温和肛温等,选择方法要根据患者的情况和实际需要进行判断。

在测温之前,应确保患者休息好,避免食物、饮水、咖啡因等因素的干扰。

在操作过程中,要注意使用消毒的测温仪器,以防止交叉感染。

观察期间应及时记录并记下体温数值。

2.分析体温变化:体温的变化可以反映患者的病情和对治疗的反应。

持续升高的体温可能表明炎症或感染的存在,而持续降低的体温可能与一些疾病如中毒、休克等有关。

因此,在观察体温变化时,要结合患者的病史、症状以及其他生命体征的变化进行综合分析,以便制定相应的护理措施。

3.护理措施:根据患者的体温变化,可以采取相应的护理措施来维持或调节体温。

当体温升高时,可以采用物理降温方法如冷敷、冰袋等来散热;也可以给予药物如退热药物以降低体温。

当体温降低时,可以采取保暖措施,如给予保暖毯、调整室温等。

在采取护理措施时,还应密切关注患者的体温反应,避免过度降温或升温。

4.监测热量摄入和消耗:体温的维持还与热量摄入和消耗有关。

患者需要获得足够的热量来维持正常的体温。

因此,要观察患者的饮食摄入情况,确保其获得足够的营养。

此外,要注意监测患者的代谢情况,避免过度消耗热量,如在高热状态下,患者可能出现代谢亢进,需要调整饮食和药物治疗等。

综上所述,观察和护理体温是医疗护理中的重要内容之一、通过对体温的观察和护理,可以及时发现患者的病情变化,制定相应的护理措施,提供安全、有效的护理服务。

因此,医护人员在日常护理工作中应加强对体温观察和护理的重视,提高护理水平和质量。

急诊护理中如何进行病人的体温监测与处理病人在急诊护理中的体温监测与处理是一个非常重要的环节。

有效地监测和处理病人体温可以为医务人员提供及时的信息,以便评估病情和采取适当的护理措施。

本文将介绍急诊护理中如何进行病人的体温监测与处理。

一、体温监测的重要性体温是反映病人身体状况的重要指标之一。

在急诊护理中,病人的体温监测可以提供以下信息:1. 评估病情:体温异常可能是疾病或感染的指示物。

通过监测病人的体温,医务人员可以评估病情的严重程度和进展情况。

2. 指导治疗:体温监测可以为医务人员提供指导治疗的依据。

高热可能需要及时处理,而低体温则可能需要加强保暖等措施。

3. 健康管理:及时监测体温可以帮助医务人员采取措施预防一些疾病的扩散,保障病人和其他患者的健康。

二、体温监测的方法在急诊护理中,常用的体温监测方法包括口腔测温、腋下测温、肛门测温以及耳温等。

具体选择何种方法应根据病人的情况和需要来决定。

以下是常见的体温监测方法:1. 口腔测温:口腔测温是最常用的方法之一。

使用口腔温度计,病人应将温度计置于舌下,闭口咬紧,等待约3分钟,然后读取温度。

2. 腋下测温:腋下测温是一种简单、非侵入性的方法。

将温度计安置在病人的腋窝下方,温度计密封完全,等待约5分钟后读取温度。

3. 肛门测温:肛门测温被认为是一种准确度最高的体温测量方法。

将温度计涂抹少量润滑剂后插入病人的肛门,等待约2分钟后读取温度。

4. 耳温:耳温是一种较为便捷的体温测量方法,适用于儿童和部分成人。

将耳温计置于病人的耳道入口,等待2-3秒钟,即可读取温度。

三、体温处理的注意事项在急诊护理中,有时我们需要采取措施来处理异常的体温。

以下是一些注意事项:1. 退热:当病人出现高热时,应及时采取措施进行退热,例如用冷敷、药物降温等手段。

但在退热过程中,应密切监测体温,以避免过度退热导致低体温。

2. 保暖:对于低体温的病人,应加强保暖措施,例如给予温暖的毛毯、调整环境温度等,以避免病情加重或者引发其他并发症。