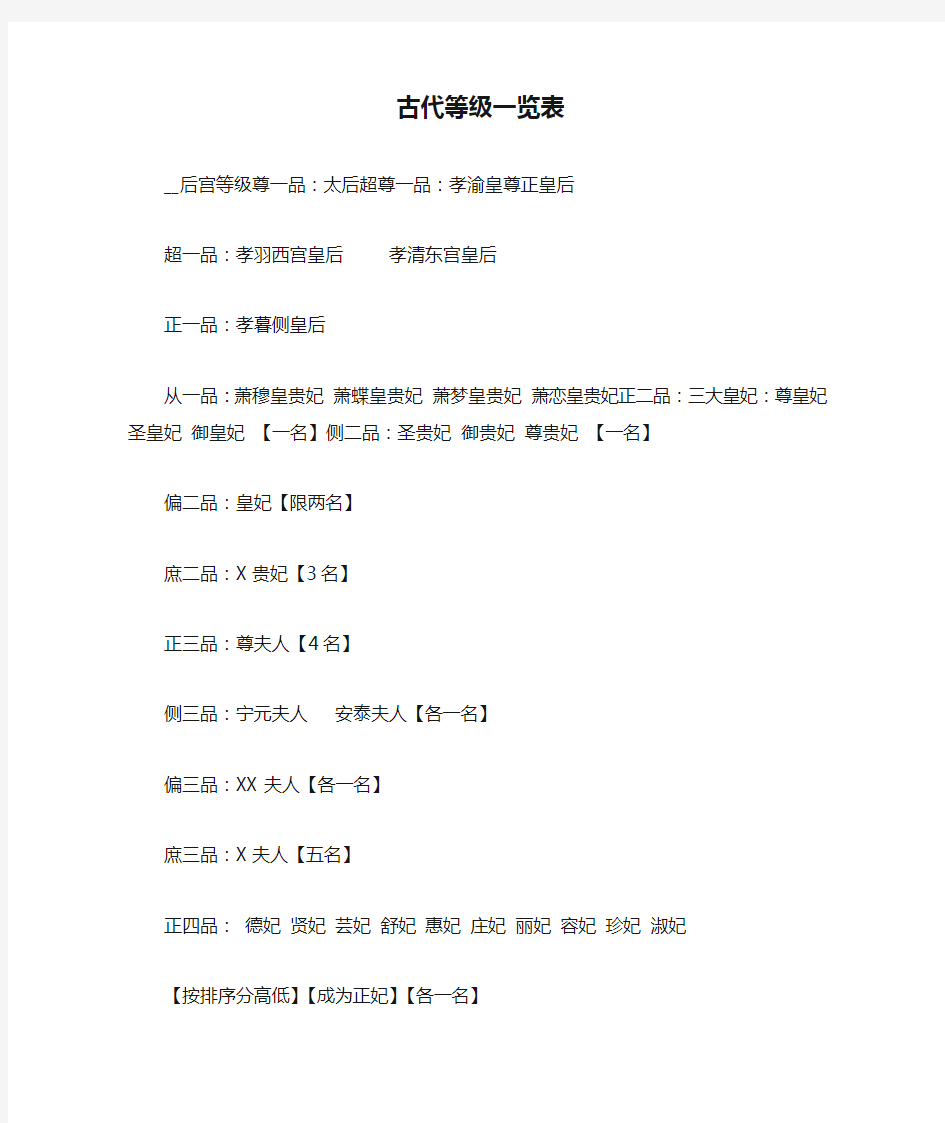

古代等级一览表

__后宫等级尊一品:太后超尊一品:孝渝皇尊正皇后

超一品:孝羽西宫皇后孝清东宫皇后

正一品:孝暮侧皇后

从一品:萧穆皇贵妃萧蝶皇贵妃萧梦皇贵妃萧恋皇贵妃正二品:三大皇妃:尊皇妃圣皇妃御皇妃【一名】侧二品:圣贵妃御贵妃尊贵妃【一名】

偏二品:皇妃【限两名】

庶二品:X贵妃【3名】

正三品:尊夫人【4名】

侧三品:宁元夫人安泰夫人【各一名】

偏三品:XX夫人【各一名】

庶三品:X夫人【五名】

正四品:德妃贤妃芸妃舒妃惠妃庄妃丽妃容妃珍妃淑妃

【按排序分高低】【成为正妃】【各一名】

侧四品:婉侧妃清侧妃琳侧妃荣侧妃

景侧妃昭侧妃盈侧妃语侧妃

湘侧妃蓉侧妃嘉侧妃宁侧妃雪侧妃

涵侧妃莉侧妃柔侧妃华侧妃兰侧妃【成为侧妃】【各一人】

偏四品:X妃【5名】【成为偏妃】庶四品:贵仪贵媛贵容贵华【贵仪一人,其余各两人】【加封号】正五品:昭仪昭媛昭容昭华【昭仪一人,其余各两人】【加封号】侧五品:淑仪淑媛淑容淑华【淑仪一人,其余各两人】【加封号】偏五品:修仪修媛修容修华【修仪一人,其余各两人】【加封号】庶五品:顺仪顺媛顺容顺华【顺仪一人,其余各两人】【加封号】正六品:婉仪婉媛婉容婉华【婉仪一人,其余各两人】【加封号】侧六品:充仪充媛充容充华【充仪一人,其余各两人】【加封号】

偏六品:月仪月媛月容月华【月仪一人,其余各两人】【加封号】

庶六品:羽仪羽媛羽容羽华【羽仪一人,其余各两人】【加封号】

正七品:丽仪丽媛丽容丽华【丽仪一人,其余各两人】【加封号】

侧七品:温仪温媛温容温华【温仪一人,其余各两人】【加封号】

偏七品:舒仪舒媛舒容舒华【舒仪一人,其余各两人】【加封号】

庶七品:敬仪敬媛敬容敬华【敬仪一人,其余各两人】【加封号】

正八品:惠仪慧媛慧容慧华【慧仪一人,其余各两人】【加封号】

侧八品:冰仪冰媛冰容冰华【各两名】【加封号】

偏八品:茗婉茗嫱茗仪茗柔【各两名】【加封号】

庶八品:芬仪芳仪德仪【各2名】【加封号】

正九品:薇仪薇媛薇容薇华【各两名】【加封号】

侧九品:弘仪弘媛弘容弘华【各两名】【加封号】

偏九品:肃仪肃媛肃容肃华【各两名】【加封号】

庶九品:敬婉淑婉德婉睦婉【各两名】【加封号】

正十品:佳仪佳媛佳容佳华【各两名】【加封号】

侧十品:贵嫔贵婕贵姬帝姬【各两名】【加封号】

偏十品:芯仪芯媛芯容芯华【各三名】【加封号】

庶十品:慎仪曜仪祥仪瑞仪【各三名】【加封号】正十一品:婕妤婕华【各三名】【加封号】

侧十一品:顺常顺成顺姬顺婕【各三名】【加封号】

偏十一品:雪瑶亦瑶宛瑶羽瑶【各三名】【加封号】

庶十一品:安嫔兰嫔月嫔端嫔

正十二品:雪姬夜姬皓姬绣姬

侧十二品:姬嫔【加两字封号】

偏十二品:容华宝林贵人小仪小媛【加封号】

庶十二品:常在才人佳人美人淑人丽人【加封号】

正十三品:答应

侧十三品:娘子

偏十三品:舞涓舞絮【加封号】

庶十三品:承微承娴【加封号】

正十四品:良媛良娣良仪【加封号】

侧十四品:选侍【加封号】

偏十四品:承娥婧娥

庶十四品:采女

正十五品:表衣充衣更衣小主

暂无品级:秀女、侍女、宫女__世家千金、少爷等级世家千金:正一品:雪靳小姐

正二品:墨冉小姐

正三品:磬碧小姐

从三品:桐韵小姐

正四品:珊岚小姐

从四品:霜溪小姐

正五品:锦珀小姐

正六品:凤芷小姐

正七品:夙小姐

无品:小姐世家少爷正一品:钟御少爷

正二品:明德少爷

正三品:宏俊少爷

从三品:家祺少爷

正四品:惊云少爷

从四品:风泽少爷

正五品:鸿定少爷

正六品:文瑾少爷

正七品:御少爷

无品:少爷 __公主等级:

正超尊极品:灵郡公主(可随意升降所有嫔妃及所有公主)侧超尊极品:灵玉公主

蔗超尊极品:灵圣公主

正超尊超品:蕊柳公主

正超尊超品:蕊御公主

正超尊超品:蕊皇公主

超品:圣尊颜公主、言沫御公主

尊皇品:尊皇圣公主、雪希圣公主

正皇品:尊御圣公主、御灵桦公主

从御品:掌权御公主、掌玲圣公主

正皇品:掌权尊公主

从御品:掌权皇公主

正皇品:圣尊御公主

从御品:兴国皇公主

正皇品:和政皇公主

从御品:晓洛皇公主

正皇品:掌权蕊公主

从御品:掌权沫公主

正皇品:圣尊颜公主

从御品:兴国皇公主

正皇品:和政皇公主

从御品:晓洛皇公主

正皇品:至尊皇公主

从御品:守落皇公主

=====================

超御品:掌权公主一尊品——昭晗公主一御品——蓝绮公主二尊品——紫馨公主二御品——镇国公主三尊品——辅国公主三御品——护国公主四尊品——固纶公主四御品——和硕公主五尊品——纹伊公主五御品——晴曦公主六尊品——瑞阳公主六御品——祺瑞公主七尊品——香韵公主七御品——凌霜公主八尊品——冰恋公主八御品——冰若公主九尊品——滢晴公主九御品——凝月公主十尊品——银冰公主十御品——御公主无品——XX【姓名】公主__皇子等级:懿正一品:至尊皇太子

懿从一品:帝尊皇皇子

懿正二品:镇国尊皇子

懿从二品:御国尊皇子

懿正三品:监国尊皇子

懿从三品:兴国尊皇子

懿正四品:辅国尊皇子

懿从四品:监政尊皇子

懿正五品:参政御皇子

懿从五品:皇辅国皇子

懿正六品:皇固伦皇子

懿从六品:皇仁嘉皇子

懿正七品:皇和孝皇子

正一品:圣胤皇子

从一品:圣辰皇子

庶一品:圣郧皇子

正二品:尊殷皇子

从二品:尊霁皇子

庶二品:尊肜皇子

正三品:漠邵皇子

从三品:旭姬皇子

庶三品:浣景皇子

正四品:憬瑗皇子

从四品:弦鞠皇子

庶四品:落瞑皇子

正五品:鄍秋皇子

从五品:寰怜皇子

庶五品:浣夜皇子

9楼文官官职正一品:

文职京官:太师、太傅、太保、殿阁大学士

文职外官:无

从一品:

文职京官:少师、少傅、少保、太子太师、太子太傅、太子太保、协办大学士、各部院尚书、督察院左右督御史

文职外官:无

正二品:

文职京官:太子少师、太子少傅、太子少保、各部院左右侍郎、内务府总管

文职外官:各省总督

从二品:

文职京官:内阁学士、翰林院掌院学士

文职外官:巡抚、布政使司布政使

正三品:

文职京官:督察院左右督御史、宗人府丞、通政使司通政使、大理寺卿、詹事府詹事、太常寺卿

文职外官:顺天府府尹、奉天府府尹、按察使司按察使

从三品:

文职京官:光禄寺卿、太仆寺卿

文职外官:都转盐运使司运使

正四品:

文职京官:通政使司副使、大理寺少卿、詹事府少詹事、太常寺少卿、太仆寺少卿、鸿胪寺卿、督察院六科掌院给事中京职外官:顺天府丞、奉天府丞、各省守巡道员、

从四品:

文职京官:内阁侍读学士、翰林院侍读学士、翰林院侍讲学士、国子监祭酒

文职外官:知府、土知府、盐运使司运同

正五品:

文职京官:左右春坊庶子、通政司参议、光禄寺少卿、给事中、宗人府理事官、各部郎中、太医院院使

文职外官:同知、土同知、直隶州知州

从五品:

文职京官:翰林院侍读、翰林院侍讲、鸿胪寺少卿、司经局洗马、宗人府副理事、御使、各部员外郎

文职外官:各州知州、土知州、盐运司副使、盐课提举司提举

正六品:

文职京官:内阁侍读、左右春坊中允、国子监司业、堂主事、主事、都察院都事、经历、大理寺左右寺丞、宗人府经历、

太常寺满汉寺丞、钦天监监判、钦天监汉春夏中秋冬五官正、神乐署署正、僧录司左右善事、道录司左右正一

文职外官:京府通判、京县知县、通判、土通判

从六品:

文职京官:左右春坊赞善、翰林院修撰、光禄寺署正、钦天监满洲蒙古五官正、汉军秋官正、和声署正、僧录司左右阐教、道录司左右演法

文职外官:布政司经历、理问、允判、直隶州州同、州同、土州同

正七品:

文职京官:翰林院编修、大理寺左右评事、太常寺博士、国子监监丞、内阁典籍、通政司经历、知事、太常寺典籍、太仆寺主薄、部寺司库、兵马司副指挥、太常寺满洲读祝官、赞礼郎、鸿胪寺满洲鸣赞

文职外官:京县县丞、顺天府满洲教授、训导、知县、按察司经历、教授

从七品:

文职京官:翰林院检讨、銮仪卫经历、中书科中书、内阁中书、詹事府主薄、光禄寺署丞、典薄、国子监博士、助教、钦天监灵台郎、祀祭署奉祀、和声署署丞

文职外官:京府经历、布政司都事、盐运司经历、直隶州州判、州判、土州判

正八品:

文职京官:司务、五经博士、国子监学正、学录、钦天监主薄、太医院御医、太常寺协律郎、僧录司左右讲经、道录寺左右至灵

文职外官:布政司库大使、盐运司库大使、盐道库大使、盐课司大使、盐引批验所大使、按察司知事、府经历、县丞、士县丞、四氏学录、州学正、教谕

从八品:

文职京官:翰林院典薄、国子监典薄、鸿胪寺主薄、钦天监挚壶正、祀祭署祀丞、神乐署署丞、僧录司左右觉义、道录司左右至义

文职外官:布政司照磨、盐运司知事、训导

正九品:

文职京官:礼部四译会同馆大使、钦天监监侯、司书、太常寺汉赞礼郎

文职外官:按察司照磨、府知事、同知知事、通判知事、县主薄

从九品:

文职京官:翰林院侍诏、满洲孔目、礼部四译会同官序班、国子监典籍、鸿胪寺汉鸣赞、序班、刑部司狱、钦天监司晨、博士、太医院吏目、太常寺司乐、工部司匠

文职外官;府厅照磨、州吏目、道库大使、宣课司大使、府税课司大使、司府厅司狱、司府厅仓大使、巡检、土巡检

未入流:

文职京官:翰林院孔目、都察院库使、礼部铸印局大使、兵马司吏目、崇文门副使

文职外官:典史、土典史、关大使、府检校、长官司吏目、茶引批验所大使、盐茶大使、驿丞、土驿丞、河泊所所官、牐官、道县仓大使武官官职正一品——领侍卫内大臣。用现在的话说就是首都卫戍司令。清代只有满族将领才能担任这个职务。

从一品——将军、都统、提督。大致相当于现在的中央军委委员、陆军各军区司令、海空军司令的级别。

正二品——副都统总兵。

从二品——副将。大致相当现在的各集团军首长。

正三品——参将。

从三品——游击。大致相当现在的师级领导。

正四品——都司。

从四品——城门领。相当于团级吧以下就不一一对比了。这只是大致的比较不能与现在的级别一一对应。

正五品——守备。

从五品——守御所千总。

正六品——门千总、营千总。

从六品——部千总。

正七品——把总。

从七品——盛京游牧副尉。

正八品——外委千总。

从八品——委署骁骑尉。

正九品——外委把总。

从九品——额外外委。这些武官都有自己设在军营内的住所但三品以上才能称为“府”。他们也有另外的私宅有些就设在府邸后面但按规定在当值值班时只能住在军营里不能随便外出。不过晚清军备废弛也就没人管了。这些武官都随下属的部队驻扎在各地一般是比较固定的。如果发生战事他们当然要按皇帝的命令率领所属军队参战但一般不迁私宅。因为打完仗大多数还是要回原驻地的。如果要长期换防也就不得不搬家了。

这些武官的出身大致分为三种第一种是世袭的军职如贵族子弟或父亲因公殉职都可以被直接授予官职品级。第二种是科举夺魁而得官。科举分文武两种参加武科举考上进士以上级别者可以授予武职。第三种是从士兵中选拔有才能的立功者授予武官品级也就是“行伍出身”。

清代早期的官场是很清廉的武官都凭才能和战功来获得升职。即使贵族子弟也绝没有无功受禄的事。但后期官场腐败贿赂成风武官升职的“渠道”也就很复杂了郡王亲王尊位表郡王:尊品:御尊镇国郡王

正一品:昊天郡王

正二品:林秋郡王

正三品:嘉裕郡王

正四品:乾元郡王

正五品:殊禾郡王

正六品:骁钹郡王

正七品:廉史郡王

正八品: * * 郡王

王爷等级:尊品:御尊监国摄政王爷

正一品:镇国**亲王

正二品:辅国**亲王

正三品:定国**亲王

正四品:固伦**亲王

正五品:和硕**亲王

正六品:雍和**亲王

正七品:嘉敬**亲王

正八品:* * 亲王正一品:摄政王

从一品:圣王爷

侧一品:尊王爷

正二品:晋王爷

从二品:御王爷

侧二品:王爷

正三品:固伦尊亲王

从三品:和硕尊亲王

侧三品:恭贤尊亲王

正四品:固伦亲王

从四品:和硕亲王

侧四品:恭贤亲王

正五品:晋锨亲王

从五品:铭钦亲王

侧五品:贤怡亲王正六品:恭亲王

从六品:仁亲王

侧六品:宣亲王

正七品:穆亲王

从七品:庄亲王

侧七品:景亲王

正八品:孝亲王

从八品:睿亲王

侧六品:贤亲王

正六品:怡亲王

从六品:亲王

【================================================= ==========================亲王群王这有点乱

===================================================

========】(温馨提示)皇帝的儿子封亲王,而亲王的儿子封郡王,从爵位上讲,亲王的等级更高些。通常,爵位是世降一级,亲王的儿子降为郡王,郡王的儿子降为贝勒

古代官员品级 大清官员品级 大清官员等级分“九品十八级”,每等有正从之别,不在十八级以内的叫做未入流,在级别上附于从九品。 正一品: 文职京官:太师、太傅、太保、殿阁大学士 文职外官:无 武职京官:领侍卫内大臣、掌銮仪卫事大臣 武职外官:无 从一品: 文职京官:少师、少傅、少保、太子太师、太子太傅、太子太保、协办大学士、各部院尚书、督察院左右督御史 文职外官:无 武职京官:提督九门步军巡捕五营统领、内大臣 武职外官:将军、都统、提督 正二品: 文职京官:太子少师、太子少傅、太子少保、各部院左右侍郎、内务府总管 文职外官:各省总督 武职京官:左右翼前锋营统领、八旗护军统领、銮仪使 武职外官:副都统、总兵 从二品: 文职京官:内阁学士、翰林院掌院学士 文职外官:巡抚、布政使司布政使

武职京官:散秩大臣 武职外官:副将 正三品: 文职京官:督察院左右督御史、宗人府丞、通政使司通政使、大理寺卿、詹事府詹事、太常寺卿 文职外官:顺天府府尹、奉天府府尹、按察使司按察使 武职京官:一等侍卫、火器营翼长、健锐营翼长、前锋参领、护军参领、骁骑参领、王府长史 武职外官:城守尉、参将、指挥使 从三品: 文职京官:光禄寺卿、太仆寺卿 文职外官:都转盐运使司运使 武职京官:包衣护军参领、包衣骁骑参领、王府一等护卫 武职外官:游击、五旗参领、协领、宣慰使、指挥同知 正四品: 文职京官:通政使司副使、大理寺少卿、詹事府少詹事、太常寺少卿、太仆寺少卿、鸿胪寺卿、督察院六科掌院给事中 京职外官:顺天府丞、奉天府丞、各省守巡道员 武职京官:二等侍卫、云麾使、副护军参领、副前锋参领、副骁骑参领、太仆寺马厂驼厂总管、贝勒府司仪长、侍卫领班 武职外官:防守尉、佐领、都司、指挥佥事、宣慰使司同知 从四品: 文职京官:内阁侍读学士、翰林院侍读学士、翰林院侍讲学士、国子监祭酒 文职外官:知府、土知府、盐运使司运同

古代围棋等级制度 我国古代对某种技艺有最高成就的均称为“圣”,晋葛洪《抱朴子》说:“故善围棋之无比者,则谓之‘棋圣’。”棋圣是给棋艺家的最高荣誉。东汉初期桓谭所著的《新论》,将棋手分为上、中、下三个等级:“世有围棋之戏,或言是兵家之类也。上者,远棋疏张,置以会围,因而成得道之胜;中者,则务相绝遮,要以争便求利,故胜负狐疑,须计数以定;下者,则守边隅,趋作罫,以自生于小地。” 魏晋南北朝时,按当时的官阶等级“九品中正制”,制订棋士等级,共分“九品”,这也许是日本围棋“九段制”的历史渊源。明陶宗仪《说郛》引魏邯郸淳《艺经·棋品》说:“夫围棋之品有九:一曰入神;二曰坐照;三曰具体;四曰通幽;五曰用智;六曰小巧;七曰斗力;八曰若愚;九曰守拙。” 一品“入神”。能高瞻远瞩,放眼全局,计算准确,神游局内,令人感到高深莫测。 二品“坐照”。“照”意为明察秋毫;“坐照”即对棋局形势能了如指掌,与“入神”的水平相差半先。 三品“具体”。意味能掌握围棋的各种技能,在对弈中“如遇战则战胜,取势则势高,攻则攻,守则守。”与“入神”相比,差一先。 四品“通幽”。“幽”即深远,达到这一等级的棋手,“临局之际能善应变,或战或否,通亦通幽,厥品中上。” 五品“用智”。“知也,未至于神,未能灼见棋意,而其妙意不能深知,而必用智深算而入于‘妙’。”这一品级的棋力与“入神”、“坐照”不同,属纯“计算型”棋手,不是一见对手落子就能知其用意,而是要通过智力细算,才能了解其中的奥妙。 六品“小巧”。是有小小技能之意,指棋手对全盘“虽不能大有布置,而纵横各有巧妙胜入”。但从全局看,则有“不务远图,为施小巧”,目光不够远大,故厥品中下,一品可让其四子。 七品“斗力”。这又不如“用智”与“小巧”了。对弈中不用智胜而用力胜者,是一种笨拙的着法,一品可让其五子。 八品“若愚”。古代棋艺家对此品有不同解释。《弈薮》从八品的等级来解释说:“暗于弈理者,愚也。今则局势已败而不觉,岂不若无知之愚人耶!” 九品“守拙”。“不知攻守,随手而应,以图自全,乃守拙之徒也。”

0岁 度:小儿初生之时。 孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿。 赤子、襁褓:未满周岁的婴儿。 汤饼之期:指婴儿出生三日。旧俗小儿出生三日,设筵招待亲友谓之“汤饼筵”,也作“汤饼宴”、“汤饼会”。 1岁 牙牙:象声词,婴儿学语的声音。如牙牙学语,因亦指小孩过程子开始学话。清袁枚《祭妹文》:“两女牙牙,生汝死后,才周晬耳。”周晬,指婴儿周岁。 2岁 孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿。也有写作“孩提包”或“提孩”的,韩愈诗中就有“两家各生子,提孩巧相如”句。孩提:指2——3岁的儿童。 8岁 总角:古代幼童把垂发扎成两结于头顶把头发扎成髻,形状如角,因而也用“总角”来代指人的幼童阶段。借指幼年。在这里,“总”就是聚拢束结的意思。总角之交(幼年就相识的好朋友)。总角是八九岁至十三四岁的少年(古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称“总角”)。 童龀[chèn]:龀,《说文》中有“男八月生齿、八岁而龀;女七月生齿、七岁而龀”的说法。可以看出,孩子乳牙脱落,长出恒牙,称为“龀”。“童龇”,往往是指人的儿童少年时期。也有说成“髫龀”的,如《后汉书·董卓传》:“其子孙虽在髫龀,男皆封侯,女为邑君。” 始龀、髫年:女孩七岁。 始龀、龆年:男孩八岁。说明:根据生理状况,男孩八岁、女孩七岁换牙,脱去乳齿,长出恒牙,这时叫“龀”,“龆年”或“髫年”。 9岁 九龄:为9岁。 黄口:十岁以下。

指数之年:儿童九岁。 10岁 幼学:十岁。(《礼记?曲礼上》:“人生十年曰幼,学。”因为古代文字无标点,人们就截取“幼学”二字作为十岁代称。) 外傅之年:儿童十岁。 12 金钗之年:女孩十二岁。[ 13岁 豆蔻:指女子十三岁。豆蔻是十三四岁至十五六岁(豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少年时代为“豆蔻年华”)。 十三:为13岁。 舞夕之年:少年十三至十五岁。 15岁 及笄:笄[jī],本来是指古代束发用的簪子。古代女子一般到15岁以后,就把头发盘起来,并用簪子绾住,表示已经成年。“及笄”即年满15岁的女子。及笄:指女子十五岁。 结发:束发,扎结头发,古人男20岁束发而冠,女子15岁束发而笄,表示成年。男女成年的标志分别为“加冠”、“加笄”。 志学之年:因为“三十而立,四十而不惑。”(孔子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲”。——《论语·为政》),所以后代称15岁为“志学之年”。 束发:古人以十五岁为成童之年,把头发束起来盘在头顶。束发是男子十五岁(到了十五岁,男子要把原先的总角解散,扎成一束)。 及笄:女子十五岁。(《礼记?内则》:“女子十有五年而笄。”) 碧玉年华、破瓜之年:女子十六岁。(旧时文人拆“瓜”字为二八纪年,谓十六岁,多用于女子。) 舞象之年:少年十五至二十岁。

中囯古代土地制度概论 原始社会土地是公有的,随着人类进入阶级社会后,土地制度也开始发生了变化,由原始社会的氏族、村社公有转为奴隶主国家所有。夏朝的建立是我国奴隶社会的开端,经过商、周的进一步发展,土地成为以井田制为标志的奴隶主国家所有。随着农业生产率的提高和奴隶制的逐渐解体,社会各阶层对土地私有的要求日趋强烈,进入春秋战国之时,土地私有战胜土地国有而蓬勃发展起来了。 我国封建土地私有制产生于春秋战国,到秦汉最后形成,为封建土地私有制发展的早期阶段。封建社会的土地所有制,由封建国家土地所有制、封建地主土地所有制和个体农民土地所有制三种形式组成,并在不同的历史时一期随着社会经济的发展变化,阶级斗争的涨落,在比重上迭有升降,然而地主土地所有制总是占着支配地位。 春秋时期,社会生产力有了重大发展,铁器得到广泛使用,逃往的平民和奴隶纷纷开垦荒地,这些新垦之地,为开荒者隐瞒下来,成了私田。私田的产生,土地国有观念动摇了。春秋中期,私田土地急剧增长,到末期出现土地买卖,此时奴隶主也更热心于私田的扩大和经营,各国先后进行了税制改革,放弃土地国有的井田制,承认了土地私有制。 战国时期各国都实行改革和变法,商缺两次变法,“改帝王之制,除井田,民得买卖”,它标志着占统治地位的井田制宣告结束,土地私有制已经形成。这一时期,地主阶级虽已形成,但人数还不是很多,所占土地数量也不大。 秦汉时期地主土地所有制得到充分发展。公元前216年,秦政府颁布命令:“使黔首自实田”,私有土地得到了封建政权的确认和保护。秦灭六国后,对于地主占有大量土地没有干预,虽下令迁徙各国旧贵族和豪富,但他们占有的土地状况并未改变,到秦末依然是“官者田连降陌,贫者亡立锥之地”。秦末农民大起义推翻了秦王朝,给地主阶级以沉重打击。 西汉政权建立后,采取一系列与民休息的政策,使农民占有少量土地。但封建经济的发展必然导致土地兼并,至西汉末年土地终于引发了绿林、赤眉大起义,颠覆了西汉政权。东汉政权建立后,为了限制豪强大族兼并土地,公元三十九年下令度田,地方豪强竟发生武装暴动,度田不了了之。以后东汉政府再也没有推行干预地主私有制的政策,东汉的封建大土地所有制在不断发展,出现了战国秦汉时期又一次土地兼并高潮。 魏晋南北朝至隋、唐前期为封建土地所有制发展的中期阶段。这一时期是历代封建王朝对土地所有制关系进行国家千预极为频繁时期,然而地主大土地所有制仍在向前发展,土地日益集中。 三国长期战乱,中原地区出现了大量“既不在官,亦不在民”的无主荒地,曹操为了解决急需的军粮和普遍存在的饥荒间题,将这些无主荒地转化成国有土地,实行屯田。西晋建立后,屯田制罢废,贵族官僚争相侵占官田,豪强地主兼并土地益盛,国有土地在削弱,私有土地在发展。十六国时期,使北部中国遭受严贡破坏,豪门大族趁机大量占有土地和人口,规模庞大的田庄,这不利于封建政权的巩固和皇权的集中。孝文帝于太和九年(485年)下令均田,试图将所有权不同的各类官私土地最大限度地纳入国家统一分配的轨道,但却没有撼动地主土地,魏末年土地兼并严重,均田制受到破坏。后来北齐、北周虽重新颁布了均田令也多流于形式了。 随唐两朝基于建国之初荒闲土地大量存在,为使流亡的农民回到土地上进行生产,实行赋役制度,继续推行了均田制。随唐两朝的均田制对于地主的土地兼并多少给予限制,农民也得到了一点土地,在一定程度上改变了不合理的土地占有情况,推动了农业生产的发展。但是始于太和九年的均田制,随着土地兼并的愈演愈烈,至唐中叶彻底崩溃。总之,魏至唐前期土地制度有着与过去明显不同的特点,这一时期政局变动大,土地制度随着也几次变动,可以说是秦汉至明清土地制度变动最大的时期,也是国家对土地占有进行干预最频繁的时期。从唐后期至明清(1840年前)为封建上地所有制的后期阶段。这一时期地主土地所有制逐步摆脱国家法权的强力扭曲,土地自由买卖已冲破了汉唐间政治上的干预和社会传统的制约;:仁地兼并由非法到合法,由隐蔽到公开,以更大的势头向前发展着。均田制弛坏后,封建国家采取“兼并者不复追正,贫弱者不复田业”的政策,以庄田制经济为特点的大土地所有制得到普遍发展,并且延续到明清。两税法的实行,标志着均田制为庄田制所代替,这是地主土地所有制发展中又一转扳点。北宋建立之初,自耕农有所发展。但赵宋政权认为“富室连我汗陌,为国守财尔……兼并之财,乐于输纳,皆我之物”,因而采取“不抑兼并”的政策,土地买卖无任何限制。土地兼并较之前朝有过之而无不及,地主田庄迅速发展,土地迅速集中。北宋以来长期积累的土地兼并和集中的问题,经过元末农民大起义得到了调整和缓和。但明中叶后“毋许兼并”又变成一纸空文。土地兼并产生的流民问题,最终引发了明末农民大起义。清统治者鉴于明朝灭亡的教训,对官僚地主的特权加以限制,除了用暴力手段在华北大规模圈地外,更多的用经济手段通过买卖占有土地。 综上所述,中唐以降,“两税法既立,三代之制皆不复见”,这一变化,不但彻底结束了长达三百牟之久的均田制,而且标志封建地主土地所有制已摆脱“三代之制”田土的授受、买卖、转移、继承的法杖限制,以一种较为自由发展的形式进入新的里程。在“田制不立”、“不抑兼并”的新时期,地主阶级千方百计购置田产,形成了累千上万亩的大地主,实通绝了地主阶级独占夭下田土的愿望。在土地所有权转移方式上,几随着唐宋以来商品经济的发展,自由买卖渐成地权流动的主要方式。虽曹一度以圈占、

中国古代人年龄的称谓以及形容女子的词语人初生叫婴儿,不满周岁称襁褓。 2至3岁称孩提。 女孩:7岁称髫年。男孩7岁称韶年。 10岁以下称黄口。 13岁至15岁称舞勺之年。 15岁至20岁称舞象之年。 女孩12岁称金钗之年。 女孩13岁称豆蔻年华。 女孩15岁称及笄(读jī)之年。 16岁称碧玉年华;

20岁称桃李年华。 24岁称花信年华;女子出嫁称标梅之年。男子:20岁称弱冠。 30岁称而立之年。 40岁称不惑之年。 50岁称知命之年。 60岁称花甲或耳顺之年。 70岁称古稀之年。 80岁称杖朝之年。 80至90岁称耄耄之年。 100岁乐期颐。

女性成语 年龄婚嫁: 豆蔻年华:唐杜牧《赠别》“娉娉袅袅十三余,豆蔻年华二月初”,后来称女子十三四岁的年纪。 二八年纪:即十六岁,指年轻漂亮的女子。 破瓜之年:把瓜破成两个八字,即二八之年,指女子十六岁,或指八八六十四岁。 及笄年华:及到,笄,古代盘头发的簪子,古代女子已订婚者15而笄,未订婚者20而笄,指女子到了却婚的年龄。 花信年华:花信,开花的信息,指花期,指女子的年龄到了二十四岁,也泛指女子正处于年轻貌美的年龄。 待字闺中:指尚未出嫁的少女,闺中,指女子居住的卧室。(凡未出嫁的女子都可用此语,但已订婚的则不行) 女大不中留:中,适合,指女子到了成年务必及时出嫁,不

宜久留在家。 云英未嫁:云英,唐代钟陵知名歌女名。云英尚示出嫁,泛指成年女子未嫁。 夭桃脓李:夭脓,形容花木旺盛,比喻年少貌美,多用作祝颂婚嫁之辞,也形容艳丽繁盛的桃李,又比喻文辞艳丽而内容缺少风骨的文艺作品。 风韵犹存:女人风采姿色,不减当年。(凡40开外的女人,姿色不逊于年轻之时可用。) 徐娘半老:徐娘,指梁元帝妃徐氏,指有风韵的妇女已到或已过中年。 人老珠黄:比喻妇女老人被小看,像珍珠年代久了变黄就不值钱一样。 彩凤随鸦:随,随从,彩凤凰嫁给乌鸦,比喻漂亮聪慧的女子嫁给丑陋愚鲁的男子。 琵琶别抱:旧时指妇女改嫁。出自白居易的《琵琶行》。

古代军队中将军等级制度 一.汉朝: 一品大将军(以上为三公级将军) 二品骠骑将军、车骑将军、卫将军(以上为三公级将军) 抚军大将军、中军大将军、上军大将军、镇军大将军、国大将军、南将军(以上为二品大将军) 征东将军、征南将军、征西将军、征北将军(四征资深者皆为大将军。以上为四征将军)镇东将军、镇南将军、镇西将军、镇北将军(以上为四镇将军) 三品中领军(资深者为领军将军。以上为禁卫军) 安东将军、安南将军、安西将军、安北将军(以上为四安将军) 平东将军、平南将军、平西将军、平北将军(以上为将军) 征蜀将军、征虏将军、镇军将军、镇护将军、安众将军、安夷将军、安远将军、平寇将军、平虏将军、平狄将军、平难将军、辅国将军、虎牙将军、轻车将军、冠军将军、度辽将军、横海将军(以上为三品杂号将军) 四品中护军、武卫将军(中护军资深者为护军将军。以上为禁卫军) 屯骑校尉、越骑校尉、步兵校尉、长水校尉、射声校尉(以上野战军五校尉) 中坚将军、骁骑游击将军、左军将军(以上为四品常设将军) 建威将军、建武将军、振威将军、振武将军、奋威将军、奋武将军、扬威将军、扬武将军、广威将军、广武将军、宁朔将军、左积射将军、右积射将军、强弩将军(以上为四品杂号将军) 东中郎将、南中郎将、西中郎将、北中郎将(以上为四中郎将) 振威中郎将、建义中郎将、奉义中郎将、平虏中郎将、典军中郎将、抚军中郎将、武卫中郎将、司金中郎将、司律中郎将、护匈奴中郎将、率善中郎将(以上为四品杂号中郎将) 戊己校尉、平虏校尉、讨寇校尉、建忠校尉、护羌校尉、护东羌校尉、护乌丸校尉、护鲜卑校尉、西域校尉、西戎校尉、东夷校尉(以上为派遣军)、监军(以上为监军或护军) 五品偏将军、裨将军(以上为五品常设将军) 鹰扬将军、折冲将军、虎烈将军、宣威将军、威远将军、宁远将军、伏波将军、虎威将军、凌江将军、荡寇将军、昭武将军、昭烈将军、昭德将军、讨逆将军、破虏将军、讨寇将军、宣德将军、威虏将军、捕虏将军、殄吴将军、殄夷将军、扬烈将军、建忠将军、立义将军、怀集将军、横野将军、楼船将军、复土将军、忠义将军、建节将军、翼卫将军、讨夷将军、怀远将军、绥边将军(以上为五品杂号将军) 安夷护军、抚夷护军(以上为监军或护军) 六品和戎护军、殄虏护军(以上为杂号护军) 二.明朝以武立国,但接受宋代教训,没有采用以文抑武的政策,相反大幅度提高武官级别,而且明太祖朱元璋还明确规定文臣不得封公侯,最高只能封伯爵。设置最高军事机构为中军、左军、右军、前军、后军五都督府,每府左、右都督,都是正一品;副手都督同知,从一品,都督佥事,正二品。朝廷各卫的指挥使都是正三品,各省的军事长官都指挥使为正二品,要高于本省的行政长官布政使(从二品)。地方各卫的指挥使也是三品官,千户所的千户为正五品,百户所的百户为正六品,都远高于知县(正七品)。 不过和历代一样,这套武官系列到了明中期后就运转不灵,朝廷陆续在各地设置“总兵”作为某一部队的总指挥,以下也不再按照原来的序列任命军官,而是另行委派参将、游击、守备等中级军官作为基层部队的指挥官。另行委派千总、把总之类名目的军官来组织指挥小部

中国古代女子称谓大全 —————————— 写小说的时候需要用到一些东西,在论坛里挖了挖,就摘到了这里。 —————————— 中国古代女子称谓大全 “夫人”、“玉人”、“璧人”、“佼人”、“千金”、“令媛”、“女公子”、“丽人”、“淑人”、“玉女”、“娇娃”、“巾帼”、“西施”、“尤物”、“室人”、“令间”“青娥”等均是古代对女性的称谓,现将古代对各种女性的称谓总结于下: “淑女”,指温和善良美好的女子,文学作品中常见此称谓。《诗经·周南·关睢》:“关关睢鸠,在河之州。窈窕淑女,君子好逑。” “女士”,源于《诗经》“厘尔女士”,孔颖达疏“女士,谓女而有士行者”,比喻女子有男子般的作为和才华,即对有知识、有修养女子的尊称。 “女流”,《儒林外史》第41回记载:“看她是个女流,倒有许多豪杰的光景。”这是对旧时女人的泛称。 “女郎”,古乐府《木兰辞》中有“同行十二年,不知木兰是女郎”之句。寓有“女中之郎”的壮志之意,也是对年轻女子的代称。 “巾帼”,源自《晋书》,是古代妇女头上的装饰物,借以代表女性。当时诸葛亮伐魏,多次向司马懿挑战,对方不应战,诸葛亮便把妇女的头饰遗下,以此辱笑他不如一个女人。后来,人们常把妇女中的英雄豪杰称之为“巾帼英雄”。 “女史”,指古代有学问并当过掌管宫廷王后礼仪、典籍、文件工作官员的女子。 “裙衩”是古代妇女的衣着装饰,泛称女性。多在小说、戏剧中出现此词。《红楼梦》第1回:“我堂堂须眉,诚不若彼裙衩。”

“妙龄少女”,指正值青春年华的女子。 “绝代佳人”,指当世无双的美人。 “扫眉才女”,指有文才的女子。 “不栉进士”,指才华横溢的女子。 “冶叶倡条”,指轻狂娇艳的女子。 “软玉温香”,指温柔年轻的女子。 “道旁苦李”,指被人抛弃的女子。 “小家碧玉”,指小户人家的美貌女子。古乐府《碧玉歌》有“碧玉小家女,不敢攀贵德”之句。 美丽而坚贞的妇女被称为“罗敷”。 貌丑而有德行的妇女被称为“无盐”。 尊称别人的女儿为“千金”、“令媛”、“女公子”。 称别人的妻子为“太太”、“夫人”,此外还有“会阃”、“室人”、“令间”之称。称自己的妻子为“贱内”、“内子”、“内助”、“中馈”、“糟糠之妻”等等。(注释,查了下,阃,拼音:kǔn,意思是门槛、门限) 在女子称谓中,“母亲”是最伟大而高尚的。清《冷庐杂识》中载:《尔雅》对母亲称“妣”,《诗经》称“母氏”,《北齐书》称嫡母为“家家”,《汉书》列侯子称母为“太夫人”。其他记载还有:帝王之母称“太后”,官员之母称“太君”,一般人之母称“妈妈”。 我国古代贵妇人的称谓如下:

古代官职一览 尹史卿宰尉令丞 卿士太史左史右史司徒司马司空司寇职方 太师太傅大保少师少傅少保太宰少宰六卿 封人工正相国庶长令尹柱国公主驸马三公 丞相宰相御史太尉九卿太仆廷尉宗正少府 将军冼马大夫博士郎中侍郎中郎议郎令史 尚书六曹合阁仆射侍中内史刺史州牧别驾 主薄郡守太守长史从事督邮县令县尉三老 亭长列侯主事三省行台都督录事护军可汗 六部三馆学士总管元帅留守判官巡检提刑 提辖通判孔目押司大人内阁厂卫太监都司 知府亲王总督巡抚监司州判知县提督总兵 参将散官流内流外贝勒 大良造左丞相右丞相大司徒大司空御史台 大司马郎中令大司农大将军执金吾中郎将 尚书省尚书令结事中京兆尹左冯翊右扶风 关内侯中书省中书令门下省秘书省枢密使 员外郎著作郎国子监节度使招讨使都点检 观察使按察使衍圣公大学士宣政院集贤院 军机处翰林院钦天监内务府布政使未入流 税务司资政院咨议局国务院枢密院 三闾大夫御史大夫司隶校尉将作大匠谏议大夫 光禄大夫绣衣直指监察御史同平章事参知政事 翰林学士中书舍人都指挥使钦差大臣牛录额真 参赞大臣总税务司海军衙门 典农中郎将北洋通商大臣南洋通商大臣 今昔对比 太守战国称郡守,汉改太守,为一郡的行政最高长官。秦分三十六郡,比县大。相当于现在的省辖市市长。 刺史汉武帝分全国为十三州,刺史掌管一州军政大权。相当于省(市)长兼省(市)军(分)区司令员。 京兆尹西汉京畿地方行政长官。相当于北京市市长。 太尉秦至宋均有设置,为全国军政首脑。相当于国防部部长。 廷尉执掌法律、主审要案的大臣。相对最高法院院长。 吏部尚书掌管全国文武官吏考核赏罚。相当于组织部部长。

光禄大夫皇帝身边顾问之臣。相当于中央顾问委员会常委。 中书令掌管皇帝命令发布。相当于“两办”秘书长。 尚书令参议大政,综观政务,百官之长。相当于总理。 车骑大将军地位尊崇,相当于元帅军衔。 都察院御史古代最高的监察机构。相当于监察部长。 知府地方行政长官。相当于省辖市市长。 知州同“知府”。 知县地方行政长官。相当于县长。 通判府之副职。相当于副市长。 县丞协助县令治理一县之事。相当于副县长。 主薄掌钱粮、户籍。相当于粮食局长或户籍局长。 教授府掌训导考核学生。相当于省教育厅厅长。 游击位参将之下,掌率兵防御。负责防御工作的师级军官。 侍郎宿卫侍从皇帝的官员。中央警卫局官员(一说相当于现在的副部长)。 官制简介 主书:战国时魏国为国君保各种文字资料的人员。 御史大夫:秦朝时负责监察百官,代表帝接受百官奏事,管理国家重要图册、典籍,代朝廷起草诏命文书等。西汉时,御史大夫与丞相、太尉合称三公。丞相缺位时,往往由御史大夫递补。晋以后御史大夫不再负责文书工作。 令史:汉代郎以下负责文书工作的官职。分:兰台令史、尚书令史。隋:唐以后,令史变为三省、六部御史台低级事务员的称谓。 宰相:封建时代“宰相为君主之幕僚长。”相当于现在的秘书长。 谏议大夫:西汉时称秘书工作人员的谏大夫。东汉时改称谏议大夫。隋、唐时录属于门下省,职责是侍从和规谏。宋代设谏院,辽金沿置,明代废除。 黄门侍郎:西汉时在宫内内服务的郎官。东汉时黄门侍郎为专职,职责是侍从皇帝,传达诏命。南朝以后黄门侍郎负责掌管机密文件。 左右曹:汉代处理皇帝文书的官职。这种官职不是专职,而是加职。大臣能得到左右曹加官,就能处理皇帝的文书。 译官令九译令:汉代设置的翻译官,负责翻译异国来信之语言。相当于当代的外文秘书。 符宝郎:东汉时掌管天子印玺及符节的官。 御史中丞:汉代御史大夫的下属官员,负责中央馆、图书馆,处理直达君主的一切奏章,监督在外行使巡察权的各部刺史等。汉以后御史中丞为御史的长官,与司隶校尉国为最有权威的督察官。 从事:汉代刺史的佐吏,如别驾、治中、主簿等都为从事。当时各郡国也有从事。 书佐:汉代主管文书的小吏。像功曹书佐、典郡书佐等,负责起草和缮写文书。 尚书:尚书是主管文书的意思。汉代在宫廷中主管文书的官称为尚书。

古代官员的等级与职务之--古代官员的品级、勋官和散官 一、官员的品级 古代官员的等级主要是指官员品级,是区分官员等级的标志即九品正从十八级,从正一品到从九品。 秦汉以前主要以官员俸禄作为官员的等级,最高一级是万石,以下依次是中二千石,真二干石,二千石,比二干石,千石,比千石,八百石,比八百石,六百石,五百石,四百石,比四百石,三百石,比三百石,二百石,比二百石,百石,比百石,斗食俸。品级始于三国曹魏末年的九品官品。北魏孝文帝进而分为正、从、下三十级,北周改为九命九秩,隋唐时九品十八级正式形成。 二、勋官 勋官主要用于奖赏有功人员所定的称号,有品级而无职掌,是一种武官官制。源于南北朝时期西魏之柱国。北周时本以奖励有功的战士,后渐及朝官。隋置上柱国与柱国以酬军功勤劳,皆无职掌,凡十一等。初名散官,至唐始别称为勋官。历代相沿,大体同唐,品级或有小异。元无武骑尉。明无上柱国而有左、右柱国,另有文勋官左右柱国、柱国、正治上卿、正治卿、资治卿、资治少尹、赞治尹、赞治少尹、修正庶尹、协正庶尹十一阶,清代废止。清代则取消了勋官,改设轻车都尉,骑都尉,云骑尉,恩骑尉等世职。

唐朝,凡有军功的,授以勋官。勋官最高一阶称为“上柱国”,正二品,需要经“十二转”才能达到。《木兰辞》里“策勋十二转,赏赐百千强”的“十二转”就是说:花木兰立了最大的军功。最低一阶为“武骑尉”,等于从七品,只需一转。“转”是授予勋官时用来衡量功绩的单位。 凡以军功授勋的,战场上或战后由随军的书记员记录战前的情况,战争的过程和胜负的结果,同时要记录每个官、兵杀死或俘虏敌人的数字,上报到尚书省吏部。吏部的司勋郎中反复审查,验证为实,然后拟定官阶,奏上皇帝,等待授官。以战前的条件分:以少击多为“上阵”;兵数(包括战士人数和装备)相当为“中阵”,以多击少为“下阵”。按战争的结果分:杀死或俘虏敌人的百分之四十,为“上获”;杀死或俘虏敌人的百分之二十,为“中获”;杀死或俘虏敌人的百分之十,为“下获”。 按照战前的条件和战争的结果,综合起来,拟定“转”数。上阵、上获为五转;上阵、中获为四转;上阵下获为三转,以下递减类推。 勋官没有职务,不管事,仅仅加官而已。勋官要入仕参政,则依照门资、出身的规定。 五代授勋颇滥,初叙勋即授柱国。北宋沿唐之勋级,淳化三年定文臣京官、幕职州县官始授武骑尉,朝官始授骑都尉。

一、父族: 1、父母:称已故父亲为显考;称已故母亲为显妣。自称孝男某名。对他人称自己的已故父母,为先父、先母。 2、爷爷:称已故爷爷为显祖考;称已故奶奶为显祖妣。自称孙某名。对他人称自己的已故爷爷、奶奶,为先祖考、先祖妣。 3、爷爷的父亲:称曾祖。自称曾孙某名。 4、爷爷的胞兄弟:称伯叔祖大人。自称侄孙或又孙。 5、父亲之胞兄弟:称伯父、叔父大人。自称脉侄。 6、父之胞兄弟之妻:称伯母、叔母。自称脉侄。 7、兄长之妻:称尊嫂,自称夫弟。嫂嫂回称夫弟:称贤叔,自称愚嫂。 8、弟弟之妻:称贤弟妇,自称夫兄。弟妇回称尊伯,自称愚弟妇。 9、侄子之妻:称贤侄媳,自称愚叔、愚伯。父(侄子之父)回称伯叔翁。 10、祖母之父:称外曾祖大人。自称愚外曾孙。 11、祖母之亲叔伯:称外曾伯祖、外曾叔祖大人。自称愚外曾又侄。 12、祖母之胞兄弟:称舅祖大人。自称愚甥孙。 13、祖母之胞姊妹:称姨祖母。自称愚姨侄孙。 14、祖母之胞脉侄:称表伯叔大人。自称表侄。 15、祖母脉侄之妻:称表伯叔母。自称愚姨侄。 16、祖母胞兄弟之婿:称表姑父。自称表内侄。 二、母族: 1、母亲之父母:称已故外公为外祖考;称已故外婆为外祖妣。自称愚外孙。 2、母服内伯叔:称外伯祖、外叔祖大人。自称愚外侄孙。 3、母服内伯叔母:称外伯祖母、外叔祖母。自称愚外侄孙。 4、母亲之姑夫:称外祖姑夫大人。自称愚姻内侄孙。 5、母之胞兄弟及妻:称舅父母大人。自称愚外甥或外侄。 6、母亲之胞姊妹:称姨妈。自称姨甥或姨侄。 7、母亲之姊妹夫:称姨丈大人。自称愚姨甥。 8、母之亲表兄弟:称表舅。自称愚姻侄。 9、母之表兄弟妻:称表舅母。自称愚表侄。 10、母服内之侄儿:称贤表兄弟。自称愚表兄弟。 11、母服内之侄媳:称表嫂或表弟妇。自称表夫兄弟。 12、母服内之侄女:称贤表姊妹。自称表兄弟。 13、母之侄女丈夫:称表姊妹夫。自称姻弟。 14、母胞姊妹之女:称姨表姊妹。自称愚表兄弟。 15、母亲姊妹之婿:称姨表姊妹夫。自称姨表姻弟。 16、母胞姊妹之媳:称姨表嫂。自称姨表侍上。 17、母服内之侄孙女:称贤表侄女。自称愚表伯叔。 三、妻族: 1、妻子之曾祖:称岳曾祖大人。自称愚曾孙婿。 2、妻子之祖父:称岳祖大人。自称愚孙婿。 3、妻之外祖母:称姻外祖母。自称愚外孙孙婿。 4、妻服内之祖姑夫:称内祖姑夫大人。自称内侄孙。 5、岳丈之亲舅母:称内舅祖姑。自称愚甥孙婿。 6、妻子之父母:称岳丈、岳母大人。自称婿或忝子婿。

清分九品,每品有正、从之分,共十八级。 正一品——(文)太师、太傅、太保、大学士。(武)领侍卫内大臣。 从一品——(文)少师、少傅、少保、太子太师、太子太傅、太子太保、各总督、各部院尚书、都察院右都御史、左都御史。(武)将军、都统、提督。 正二品——(文)太子少师、太子少傅、太子少保、各省总督、各部院左、右侍郎。(武)副都统,总兵。 从二品——(文)各省巡抚、内阁学士、翰林院掌院学士、各省布政使。(武)副将。 正三品——(文)都察院右副都御史、左副都御史、通政司通政使、大理寺卿、詹事府詹事、太常寺卿、顺天府府尹、奉天府府尹、各省按察使。(武)参将。 从三品——(文)光禄寺卿、太仆寺卿、各省盐运使。(武)游击。 正四品——(文)通政司副使、大理寺少卿、詹事府少詹事、太常寺少卿、鸿胪寺卿、太仆寺少卿、各省道员。(武)都司。 从四品——(文)翰林院侍读学士、侍讲学士、国子监祭酒、内阁侍读学士、各省知府。(武)城门领 正五品——(文)左右春坊左右庶子、光禄寺少卿、钦天监监正、六科给事中、各部院郎中、各府同知、直隶州知州。(武)守备。 从五品——(文)鸿胪寺少卿、各道监察御史、翰林院侍读、各部员外郎、各省知州。(武)守御所千总。 正六品——(文)国子监司业、内阁侍读、左右春坊左右中允、各部院主事、京府通判、京县知县、各省通判。(武)门千总、营千总。 从六品——(文)左右春坊左右赞善、翰林院修撰、光禄寺署正、直隶州州同、州同。(武)部千总。 正七品——(文)翰林院编修、各部院七品笔帖式、顺天府学教授、训导,京县县丞外县县长、各府学教授。(武)把总。 从七品——(文)翰林院检讨、中书科中书、内阁中书、国子监博士、直隶州州判、州判。(武)盛京游牧副尉。

中国古代称谓大全 中国是一个礼仪之邦,在称谓方面很讲究,主要有尊称和谦称,其它有自称、他称、鄙称、专称、代称、惯称等。 一、尊称 尊称,也叫敬称,是对谈话对方表示尊敬的称呼,表示尊称所用的词叫做敬辞. 按敬辞的词性分三种情况: (一)是直接用表敬称的代词,一般是单音节词,常用的有“汝、尔、子、而、公、君”等,这些均可译作”您. (二)是用名词来代替代词称呼对方,这种词都是双音节词,这种称呼又有三中形式:一般的尊称用“先生、吾子”等;也可用对方所在的处所或手下的人来代表对方,常用的有“足下、陛下、阁下、执事、左右”等;还有用官职身份尊称对方的,如“大王、大夫、将军、公子”等。这些名词也都可译为“您”,陛下是专称君主皇帝,可不译,官职身份的也可不译(三)是用形容词来称呼与对方有关的人物行为,这种词一般是双音节词,前一个为形容词,后一个为与人物有关的名词.常见的有: 尊:尊府、尊兄、尊驾、尊夫人; 贤:贤弟、贤妻 仁:仁兄、仁弟 贵:贵体(有问候意)、贵姓、贵庚; 高:高朋、高亲、高邻、高见; 大:大礼、大作、大驾。 这些词一般都不需要翻译. 这些敬辞随着社会的发展发生了变化,以上一二两种情况到现在基本不用了;而第三种普遍仍用,这些称呼既很尊重对方,又有亲切感,语言气氛也很和谐. 二、谦称 谦称,表示谦虚的自称.用来表示谦称的词叫做谦辞。可以分两种情况来认识和掌握。 一种是用某些名词来代替代词“我”。又可分以下四类: 一类是用自己的姓或名表示谦下.“苏子与客泛舟赤壁之下.”(《赤壁赋》)用姓;“季父愈闻汝丧之七日.”(《祭十二郎文》)用名。 二类是用“臣、仆、某、小人”自称,表示歉下。“仆以口语遇遭此祸。”(《报任安书》)“某自幼熟读兵书。”(《失街亭》) 三类是妇女往往用“妾、婢、奴、奴婢”等表示歉下。“同是被逼迫,君尔妾亦然。”(《孔雀东南飞》) 四类是君主常用“寡人(寡得之人)、不毂(不善之人)、孤(孤独之人)”表示谦下。寡人之于国也,尽心焉耳矣.”(《孟子·梁惠王上》) 这些谦称都可译成”我”。 另一种是用某些词语称呼与自己有关的人物。这种词都是双音节合成词且前一个词修饰后一个词,从修饰词的词性来看,又可分为三种情况。 一是用形容词来修饰,以示谦下,常见的有: 愚:愚兄、愚弟(此二词都表示“我”)、愚见、愚意(这两个“愚”均可译为“我的”)。 敝:敝国、敝邑(“敝”相当于“我的”)。 贱:贱体、贱躯、贱息(在国君皇帝面前称自己的儿子)、贱内(称自己的妻子)。[“贱”相当于“我的”] 小:小女、小儿、小号。

古代诗人称号大全 1、诗骨--陈子昂 其诗词意激昂,风格高峻,大有“汉魏风骨”,被誉为“诗骨”。 2、诗杰--王勃 其诗流利婉畅,宏放浑厚,独具一格,人称“诗杰” 3、诗狂--贺知章 秉性放达,自号“四明狂客”。因其诗豪放旷放,人称“诗狂”。 4、诗家天子七绝圣手--王昌龄 其七绝写的“深情幽怨,音旨微茫”,因而举为“诗家天子”。 5、诗仙--李白 诗想象丰富奇特,风格雄浑奔放,色彩绚丽,语言清新自然,被誉为“诗仙”。 6、诗圣--杜甫 其诗紧密结合时事,思想深厚。境界广阔,人称为“诗圣”。 7、诗囚--孟郊 作诗苦心孤诣,惨淡经营,无好问,曾称之为“诗囚”。 8、诗奴--贾岛 一生以作诗为命,好刻意苦吟,人称其为“诗奴”。 9、诗豪--刘禹锡 其诗沉稳凝重,格调自然格律粗切,白居易赠他“诗豪”的美誉。 10、诗佛--王维 这种称谓除了有王维诗歌中的佛教意味和王维的宗教倾向之外,也表达了后人对王维在唐代诗坛崇高地位的肯定. 11、诗魔--白居易

白居易写诗非常刻苦,正如他自己所说:“酒狂又引诗魔发,日午悲吟到日西。”过份的诵读和书写,竟到了口舌生疮、手指成胝的地步。所以人称“诗魔”。 12、五言长城--刘长卿 擅长五言诗,他的五言诗作是全部诗作的十分之七八,人称其为“五言长城”。 13、诗鬼--李贺 其诗善于熔铸词采,驰骋想象,运用神话传说创造出璀璨多彩的鲜明形象,故称其为“诗鬼”。 14、杜紫薇--杜牧 曾写过《紫薇花》咏物抒情,借花自誉,人称其为“杜紫薇”。 15、温八叉--温庭筠 才思敏捷,每次入试,八叉手即成八韵,人称他为“温八叉”。 16、郑鹧鸪--郑谷 以《鹧鸪诗》而闻名,故有“郑鹧鸪”之称。 17、崔鸳鸯--崔珏 赋《鸳鸯诗》,别具一格,人称“崔鸳鸯”。 18、诗神--苏轼 苏轼诗,挥洒自如,清新刚健,一帜独树,人称诗神。

浅谈封建等级制度对中国古建筑的影响

浅谈封建等级制度对中国古建筑的影响 崔浪 (湖南文理学院城市规划07102班中国常德415000 指导老师:姚玲玲) 摘要:中国经历了漫长的封建等级制度,理所当然的对中国古建筑的形成与发展产生了潜移默化的影响。研究封建等级制度在古建筑中的印记与影响将有助我们了解中国古建筑的文化内涵,更好的融入现代建筑的设计。 关键词:封建等级制度; 中国古建筑 ; 体现 ;影响 Discusses the feudal hierarchy shallowly to the Chinese historic building influence Cui lang (Hunan University Of Arts And Science Urban Planning Class of 07102 Guiding teacher: Yao lingling ) Abtract:The country has experienced the long feudal hierarchy, natural has had the influence to the Chinese historic building formation and the development which influences subtly.The research feudal hierarchy will be helpful us in the historic building mark and the influence to understand the Chinese historic building the cultural connotation, better will integrate the modern architecture the design. Key words:Feudal hierarchy : Chinese ancient architechure : Exemplification 中国古代社会,统治者为了保证理想的社会道德秩序和完善的建筑体系,往往制定出一套典章制度或法律条款,要求按照人们在社会政治生活中的地位差别,来确定其可以使用的建筑形式和规模,这就是我们所说的建筑等级制度。在中国古代建筑漫长的发展历程中,等级制度也留下了其特有的印记。无论是中国城市、聚落和住居空间的组织原则,还是古建筑形式的发展演变,或

长乐宫(东宫):长乐前殿、长信宫(即长信殿)、长定殿、长秋殿、永寿殿(即长寿殿)、永宁殿、临华殿、神仙殿、温室殿、椒房殿、建始殿、广阳殿、中室殿、月室殿、大夏殿、长亭殿 未央宫(西宫):未央前殿、后阁、麒麟殿、朱鸟殿、宣室殿、清凉殿、宣明殿、广明殿、昆德殿、玉堂殿、金华殿、承明殿、掖庭殿(含云光殿、九华殿、鸣鸾殿)、后宫十四位(昭阳、飞翔、增成、合欢、兰林、披香、凤凰、鸳鸾、安处、常宁、椒风、发越、蕙草、茞若)、钩弋殿、高门殿、非常室、织室、作室、凌室、弄田、敬法殿、白虎殿、猗兰殿、曲台殿、晏昵殿、长年殿、含章殿、寿成殿、万岁殿、永延殿、寿安殿、东明殿、金马殿、大秘殿、神明殿、德殿、延年殿、回车殿、龙兴殿、柏梁台、兰台、渐台、增盘阁、养德宫、武台殿、天禄阁、石渠阁、飞羽殿、平就殿 建章宫:建章前殿、骀荡宫、馺娑宫、枍诣宫、承光殿、天梁宫、奇宝宫、鼓簧宫、奇华殿、疏圃殿、鸣銮殿、铜柱殿、函德殿、铜池、唐中殿、凉风台、避风台、神明堂、承露盘、井干楼、太液池、孤树池 其它宫殿:桂宫(含鸿宁殿)、明光殿、北宫(含寿宫、神仙宫)、太子宫(含丙殿、甲观、画堂)、明光宫、贞女楼、永信宫、中安宫 北宫:德阳殿、温饬殿、安福殿、和欢殿、宣明殿、平洪殿、崇德殿、崇政殿、永乐宫、增喜观、白虎观、天禄殿、章台殿、含德殿、寿安殿、章德殿、崇德殿、永宁殿、迎春殿、延休殿、安昌殿、景福殿、永安宫 南宫:崇德殿、却非殿、中德殿、千秋万岁殿、平朔殿、明光殿、宣室殿、承福殿、嘉德殿、玉堂殿、宣德殿、建德殿、云台殿、显亲殿、含章殿、杨安殿、长秋宫、西宫、金马殿、铜马殿、敬法殿、章德殿、乐成门、乐成殿、温德殿、东宫、清凉殿、凤凰殿、黄龙殿、寿安殿、竹殿、承风殿、东观 皇后: 坤宁宫 关雎宫,承乾宫,翊坤宫,永福宫,麟趾宫,永寿宫,怡春宫,永春宫,绯烟宫,忘忧宫,华清宫,华阳宫,彝斓宫,仪瀛宫,毓秀宫,碧霄宫,怡景宫,瑶华宫,冰泉宫,幻蝶宫,长乐宫,棠梨宫,柔福宫,灵犀宫,聚荷宫,恋云宫,凤寰宫,流华宫,宸佑宫,雍华宫,雪阳宫,欣然宫,雩晓宫,颐华宫,百合宫,邀月宫,懿祥宫,星辉宫,倾云宫,悦仙宫,听竹宫,钟粹宫,馆娃宫,紫烟宫,永宁宫,缀霞宫,未央宫,秋阑宫,昭纯宫,华羽宫,蓬莱宫,翔凤宫,百花宫,鸾鸣宫,兰陵宫,长信宫,衍庆宫,凤鸾宫

中国古今官职对照表 1太守。战国称郡守,汉改太守,为一郡的行政最高长官。秦分三十六郡,比县大。相当于现在的省辖市市长。 2刺史。汉武帝分全国为十三州,刺史掌管一州军政大权。相当于省(市)长兼省(市)军(分)区司令员。 3京兆尹。西汉京畿地方行政长官。相当于北京市市长。 4太尉。秦至汉均有设置,为全国军政首脑。相当于国防部长。 5越骑校尉。汉武帝时设置,禁军长官。相当于卫戍区司令员。 6廷尉。执掌法律、主审要案的大臣。相当于最高法院院长。 7吏部尚书。掌管全国文武官吏考核赏罚。相当于人事部长。 8光禄大夫。皇帝身边顾问之臣。相当于中央顾问委员会常委。 9中书令。掌管皇帝命令发布。相当于“两办”秘书长。 10尚书令。参议大政,综管政务,百官之长。相当行政院长。 11车骑大将军。地位尊崇,多加重臣。相当于元帅军衎。 12行军总管。统领军队出征的主将。相当于前沿总指挥。 13都察院御史。古代最高监察机构。相当于监察部长。 14知府。地方行政长官,总管州、县事务。相当于省长(或省辖市长)。 15知州。地方行政长官。相当于省辖市市长。 16知县。地方行政长官。相当于县长。 17通判。府之副职。相当于副省长(或省辖市副市长)。 18兵马指挥。明清兵马司主官。相当于北京市公安局局长。 19推官。掌刑名,赞计典。相当于最高法院政策司处长。 20都事。掌出纳文移。国防部、监察部等部委内设机构局长。 21给事中。皇帝禁中寄禄官。相当于元首生活或政治秘书。 22经历。部委所属机构主官。相当于部委二级机构负责人。 23行人。供差遣出使。相当于外交部工作人员。 24典宝。协司宝掌玉玺。相当于两办负责印章的副处级干部。 25县丞。协助县令治理一县之事。相当于副县长。 26主薄。掌钱粮、户籍。相当于粮食局长或户籍局长。 27检校。代理官职。秘书级。 28教授。府掌训导考核学生。相当于省教育厅长。 29教谕。县掌教学。县教育局长。 30训导。掌协助同级学官教育所属生员。相当于教育厅局副职。 31税课大使。掌县税务事务。相当于税务局长。 32吏目。州之属官,掌刑狱及官属事务。市政0府副处级干部。 33总镇。镇守地方的高级武官。相当于大军区司令员。 34参将。镇守地方的统兵官,分守各路。大军区所属各军军长。 35游击。位参将之下,掌率兵防御。负责防御工作的师级军官。 36都司。位游击之下,掌防汛军政。负责防汛工作的团职干部。 37州同。州之佐官。相当于副市长。 38巡检。掌地方治安之官。县公安局副局长,分管治安工作。 39侍郎。宿卫侍从皇帝的官员。中央警卫局官员,(有朋友提出相当于现在的副部长)。 40典籍官。掌官府书录图籍事务。图书馆馆长

古今官职对照表 (2014-04-12 22:08:58) 转载▼ 标签: 转载 原文地址:古今官职对照表作者: 现代官职从股级、科级、处级、厅级、部级到国家领导人只有6个大等级12个小等级,而古代的等级从品级建立时就有9品18级(9品30阶)。做级别对比时,只好以几个区域品级对齐了。如巡抚对应省级、知府对应厅级、知县对应处级。 古代官职变动用词 1、除,任命、授职,一般指免去旧职、授予新职。如文天祥《指南录后序》“予除右丞相兼枢密使,都督诸路军马。”如果是“左除”,则是降级授职之意。

2、赏,是由皇帝特旨颁布,赐予官职、官衔或爵位。如《谭嗣同》:“八月初一日,上召见袁世凯,特赏侍郎。” 3、擢,既由选拔而提升。课文《海瑞传》:“是瑞已擢嘉兴通判,坐谪兴国州判官。”超擢则是越级破格提升的意思。如《谭嗣同》:“皇上超擢四品卿衔军机章京,与杨锐、林旭、刘光第等同参预新政”。 4、迁,改官。用法较复杂,常见的有三种情况。一是升迁,如《海瑞传》:“迁淳安知县。”海瑞由原教谕官提升为知县。二是改任,相当于转调原职品级的官职,如《张衡传》:“拜郎中,再迁为太史令。”新职太史令与旧职郎中官职级别相同。三是降职,即“左迁”。白居易《琵琶行》:“元和十年,予左迁九江郡司马。”即指被降为江州司马。 5、徙,改任官职,多指一般的调职。《张衡传》:“所居之官辄积年不徙。”即说张衡所居官职一直未得到改任。 6、谪,官吏降级,相当于贬。白居易《琵琶行》:“我从去年辞帝京,谪居卧病当浔阳城。” 7、拜,授予官职,任命,多指帝王授臣下官职。《廉颇蔺相如列传》:“以相如功大,拜为上卿。”《张衡传》:“公车特征拜为郎中。”