离子迁移数的测定——界面法 实验者:杨岳洋 同组实验者:张知行 学号:2015012012 班级:材54 实验日期:2016年9月19日 助教:袁倩 1 引言 1.1 实验目的 (1)采用界面法测定+H 的迁移数。 (2)掌握测定离子迁移数的基本原理和方法。 1.2 实验原理及公式 本实验采用的是界面法,以镉离子作为指示离子,测某浓度的盐酸溶液中氢离子的迁移数。 (1)当电流通过电解电池的电解质溶液时,两极发生化学变化,溶液中阳离子和阴离子分别向阴极和阳极迁移。假若两种离子传递的电荷量分别为+q 和-q ,通过的总电荷量为 -++=q q Q 每种离子传递的电荷量和总电荷量之比,称为离子迁移数。阴、阳离子的离子迁移数分别为 Q q t --= , Q q t ++= 且 1=+-+t t 在包含数种阴、阳离子的混合电解质溶液中,-t 和+t 各为所有阴、阳离子迁移数的总和。一般增加某种离子的浓度,则该离子传递电荷量的百分数增加离子迁移数也所制增加。但是对于仅含一种电解质的溶液,浓度改变使离子间的引力场改变,离子迁移数也会改变,但是变化的大小与正负因不同物质而异。 温度改变,迁移数也会发生变化,一般温度升高时,-t 和+t 的差别减小。 (2)在一截面均匀垂直放置的迁移管中,充满HCl 溶液,通以电流,当有电荷量为Q 的电 流通过每个静止的截面时, +t Q 当量的+H 通过界面向上走,-t Q 当量的- Cl 通过界面往下行。

假定在管的下部某处存在一个界面(a a '),在该界面以下没有+H ,而被其他的正离子(例如+ 2Cd )取代,则此界面将随着+H 往上迁移而移动,界面的位置可通过界面上下溶液性 质的差异而测定。例如,利用pH 的不同指示剂显示颜色不同,测出界面。在正常条件下,界面保持清晰,界面以上的一段溶液保持均匀,+H 往上迁移的平均速率,等于界面形成界面向上移动的速率。在某通电的时间t 内,界面扫过的体积为V ,+H 输送电荷的数量为该体积中+H 带电的总数,即 VCF q =+ 式中:C 为+H 的浓度,F 为法拉第常数,电荷量常以库[仑](C )表示。 (3)界面保持清晰的原理: Cd 阳极上Cd 氧化,进入溶液生成CdCl 2,逐渐顶替HCl 溶液,CdCl 2与HCl 不相混合,因为 +2Cd 淌度(u )较小,即++ 传感器实验报告(二) 自动化1204班蔡华轩 U201113712 吴昊 U201214545 实验七: 一、实验目的:了解电容式传感器结构及其特点。 二、基本原理:利用平板电容C=εA/d 和其它结构的关系式通过相应的结 构和测量电路可以选择ε、A、d 中三个参数中,保持二个参数不变,而 只改变其中一个参数,则可以有测谷物干燥度(ε变)测微小位移(变d)和测量液位(变A)等多种电容传感器。 三、需用器件与单元:电容传感器、电容传感器实验模板、测微头、相敏 检波、滤波模板、数显单元、直流稳压源。 四、实验步骤: 1、按图6-4 安装示意图将电容传感器装于电容传感器实验模板上。 2、将电容传感器连线插入电容传感器实验模板,实验线路见图7-1。图 7-1 电容传感器位移实验接线图 3、将电容传感器实验模板的输出端V01 与数显表单元Vi 相接(插入主控 箱Vi 孔),Rw 调节到中间位置。 4、接入±15V 电源,旋动测微头推进电容传感器动极板位置,每间隔0.2mm 图(7-1) 五、思考题: 试设计利用ε的变化测谷物湿度的传感器原理及结构,并叙述一 下在此设计中应考虑哪些因素? 答:原理:通过湿度对介电常数的影响从而影响电容的大小通过电压表现出来,建立起电压变化与湿度的关系从而起到湿度传感器的作用;结构:与电容传感器的结构答大体相同不同之处在于电容面板的面积应适当增大使测量灵敏度更好;设计时应考虑的因素还应包括测量误差,温度对测量的影响等 六:实验数据处理 由excle处理后得图线可知:系统灵敏度S=58.179 非线性误差δf=21.053/353=6.1% 实验八直流激励时霍尔式传感器位移特性实验 一、实验目的:了解霍尔式传感器原理与应用。 二、基本原理:霍尔式传感器是一种磁敏传感器,基于霍尔效应原理工作。 它将被测量的磁场变化(或以磁场为媒体)转换成电动势输出。 根据霍尔效应,霍尔电势UH=KHIB,当霍尔元件处在梯度磁场中 运动时,它就可以进行位移测量。图8-1 霍尔效应原理 三、需用器件与单元:霍尔传感器实验模板、霍尔传感器、直流源±4V、± 15V、测微头、数显单元。 四、实验步骤: 1、将霍尔传感器按图8-2 安装。霍尔传感器与实验模板的连接 按图8-3 进行。1、3 为电源±4V,2、4 为输出。图8-2 霍尔 传感器安装示意图 2、开启电源,调节测微头使霍尔片在磁钢中间位置再调节RW2 使数显表指示为零。 离子迁移数的测定——界面法 姓名/学号:何一白/2012011908 班级:化22 同组实验者姓名:苏剑晓 实验日期:2014年11月20日 提交报告日期:2014年11月26日 带实验的老师或助教姓名:王溢磊 1 引言 1.1 实验目的 1.采用界面法测定H +离子的迁移数。 2.掌握测定离子迁移数的基本原理与方法。 1.2 实验原理[1] 当电流通过电解池溶液时,电极上发生化学变化,溶液中阳离子与阴离子分别向阴极和阳极迁移。若两种离子传递的电荷量分别为q +和q -,通过的总电荷量为 Q =q ++q ? 每种离子传递的电荷量与总电荷量之比称为离子迁移数,则阴、阳离子的迁移数分别为 t ?=q ? Q t += q + 且 t ++t ?=1 在包含数种电解质的溶液中,t -和t +分别为所有阴、阳离子迁移数总和,一般增加某种离子浓度,其离子迁移数增加;对只含一种电解质的溶液,浓度的改变使离子间引力场改变,自然离子迁移数也改变;若温度改变,迁移数亦变化,一般温度升高时,t -和t +差别减小。 实验中采用界面法,以镉离子作为指示离子,测量一定浓度的盐酸溶液中H +离子迁移数。在一截面均匀的垂直放置的迁移管中充满盐酸溶液,通以电流,当有Q 电量的电流通过每个静止的截面时,t +Q 当量的H +上行,t -Q 当量的Cl -通过界面下移。假定在管的下部某处存在一个界面,界面以下没有H +而被Cd 2+取代,此界面将随H +的上移而移动,界面位置可利用界面上下溶液pH 值的不同,使用指示剂显色。正常条件下界面保持清晰,界面以上的一段溶液保持均匀,H +向上迁移的平均速率等于界面上移速率。在某通电时间t 内,界面扫过体积V ,H +输送电荷数为该体积中H +带电总数,即 q +=VCF 式中:C 为H +的浓度,F 为法拉第常数,电荷量以库[仑](C)计。 要想使界面保持清晰,须使界面上、下的电解质不相混合,这可通过选择合适的指示离子在通电情况下达到,Cd 2+就符合这个要求。Cd 2+的淌度(U )较小,有 U Cd 2+dE dL 说明CdCl 2溶液中电位梯度较大(如图1),导致H +难以扩散至下层,而Cd 2+也难以扩散到界面以上,可保持界面清晰。 2 实验操作 2.1 实验药品、仪器型号及测试装置示意图 实验题目: 简易介电常数测试仪的设计与制作 实验目的: 了解多种测量介电常数的方法及其特点和适用范围,掌握替代法, 比较法和谐振法测固体电介质介电常数的原理和方法,用自己设计与制作的介电常数测试仪,测量压电陶瓷的介电常数。 实验原理: 介电体(又称电介质)最基本的物理性质是它的介电性,对介电性的研究不但在电介质材料的应用上具有重要意义,而且也是了解电介质的分子结构和激化机理的重要分析手段之一,探索高介电常数的电介质材料,对电子工业元器件的小型化有着重要的意义。介电常数(又称电容率)是反映材料特性的重要参量,电介质极化能力越强,其介电常数就越大。测量介电常数的方法很多,常用的有比较法,替代法,电桥法,谐振法,Q 表法,直流测量法和微波测量法等。各种方法各有特点和适用范围,因而要根据材料的性能,样品的形状和尺寸大小及所需测量的频率范围等选择适当的测量方法。 介质材料的介电常数一般采用相对介电常数r ε来表示,通常采用测量样品的电容量,经过计算求出r ε,它们满足如下关系: S Cd r 00εεεε== 式中ε为绝对介电常数,0ε为真空介电常数,m F /10 85.812 0-?=ε,S 为 样品的有效面积,d 为样品的厚度,C 为被测样品的电容量,通常取频率为kHz 1时的电容量C 。 一、替代法 替代法电路图如下所示,将待测电容X C (图中X R 是待测电容的介电损耗电 阻),限流电阻0R (取Ωk 1)、安培计与信号源组成一简单串联电路。合上开关1K ,调节信号源的频率和电压及限流电阻0R ,使安培计的读数在毫安范围恒定(并保持仪器最高的有效位数),记录读数X I 。将开关2K 打到B 点,让标准电容箱S C 和交流电阻箱S R 替代X C ,调节S C 和S R 值,使S I 接近X I 。多次变换开关2K 的位置(A , B 位),反复调节S C 和S R ,使X S I I =。假定X C 上的介电损耗电阻X R 与标准电容箱的介电损耗电阻S R 相接近(S X R R ≈),则有S X C C =。 二、比较法 比较法的电路图如下所示,假定S C 上的S R 与X R 接近(S X R R ≈),则测量X C 和S C 上的电压比 X S V V 即可求得X C : X S S X V V C C ?=(此时X V 可以不等于S V ) 三、谐振法 第七章电解质溶液 7.1 电化学的基本概念和法拉第定律 7.1.1电化学研究对象 电化学主要是研究电能和化学能之间的相互转化及转化过程中有关规律的科学。 电能通过电解转化为化学能 化学能通过原电池转化为电能 7.1.2 电化学的用途 1. 电解精炼和冶炼有色金属和稀有金属; 电解法制备化工原料; 电镀法保护和美化金属; 还有氧化着色等。 2. 电池汽车、宇宙飞船、照明、通讯、 生化和医学等方面都要用不同类型的化学电源。 3. 电分析 4. 生物电化学 7.1.3两类导体 1.第一类导体又称电子导体,如金属、石墨等。 a.自由电子作定向移动而导电 b. 导电过程中导体本身不发生变化 c.温度升高,电阻也升高 d.导电总量全部由电子承担 ⒉第二类导体又称离子导体,如电解质溶液、熔融电解质等。正、负离子作反向移动而导电 导电过程中有化学反应发生 温度升高,电阻下降 导电总量分别由正、负离子分担 *固体电解质,如2AgBr PbI 、 等,也属于离子导体,但它导电的机理比较复杂,导电能力不高,本章以讨论电解质水溶液为主。 7.1.4 正极、负极 阴极、阳极 正极: 电势高的极称为正极,电流从正极流向负极。在原电池中正极是阴极;在电解池中正极是阳极。 负极: 电势低的极称为负极,电子从负极流向正极。在原电池中负极是阳极;在电解池中负极是阴极。 阴极(C a t h o d e ): 发生还原作用的极称为阴极,在原电池中,阴极是正极;在电解池中,阴极是负极。 阳极(A n o d e ): 发生氧化作用的极称为阳极,在原电池中,阳极是负极;在电解池中,阳极是正极。 离子迁移方向 离子迁移方向:阴离子迁向阳极 Anion →Anode 阳离子迁向阴极 Cation →Cathode 原电池(g a l v a n i c c e l l ) Z n 电极: Zn(S)→Zn 2++2e - 发生氧化作用,是阳极。电子由Zn 极流向Cu 极,Zn 极电势低,是负极。 C u 电极:Cu 2++2e -→ Cu(S) 发生还原作用,是阴极。电流由Cu 极流向Zn 极,Cu 极电势高,是正极。 电解池(electrolytic cell) 电极①: 与外电源负极相接,是负极。发生还原反应,是阴极。 Cu 2++2e -→Cu(S) 电极②: 与外电源正极相接,是正极。发生氧化反应,是阳极。Cu(S)→ C u 2++2e - 电流效率 毛细管电泳实验报告 高乃群S0 实验目的 1.了解毛细管电泳实验的原理 2.掌握毛细管电泳仪的操作方法,并设计样品组分的分析过程. 3.学会处理实验数据,分析实验结果. 实验原理C E所用的石英毛细管柱, 在pH>3情况下, 其内表面带负电, 和溶液接触时形成了一双电层。在高电压作用下, 双电层中的水合阳离子引起流体整体地朝负极方向移动的现象叫电渗, 粒子在毛细管内电解质中的迁移速度等于电泳和电渗流(EOF)两种速度的矢量和, 正离子的运动方向和电渗流一致, 故最先流出;中性粒子的电泳流速度为“零”,故其迁移速度相当于电渗流速度;负离子的运动方向和电渗流方向相反, 但因电渗流速度一般都大于电泳流速度, 故它将在中性粒子之后流出, 从而因各种粒子迁移速度不同而实现分离。 电渗是CE中推动流体前进的驱动力, 它使整个流体像一个塞子一样以均匀速度向前运动, 使整个流型呈近似扁平型的“塞式流”。它使溶质区带在毛细管内原则上不会扩张。 一般来说温度每提高1℃, 将使淌度增加2% (所谓淌度, 即指溶质在单位时间间隔内和单位电场上移动的距离)。降低缓冲液浓度可降低电流强度, 使温差变化减小。高离子强度缓冲液可阻止蛋白质吸附于管壁, 并可产生柱上浓度聚焦效应, 防止峰扩张, 改善峰形。减小管径在一定程度上缓解了由高电场引起的热量积聚, 但细管径使进样量减少, 造成进样、检测等技术上的困难。因此, 加快散热是减小自热引起的温差的重要途径。 实验设备:电泳仪。仪器及试剂: 缓冲溶液(buffer):20 mmol/L Na 2B 4 O 7 缓冲溶液。1mol/L NaOH溶液,二次 去离子水。未知样饮料(雪碧和醒目) 1.实验步骤仪器的预热和毛细管的冲洗:打开仪器和配套的工作站。工作温度设置为30℃,不加电压,冲洗毛细管,顺序依次是:1 mol/L NaOH溶液5 min, 二次水5 min,10 mmol/L NaH 2PO 4 -Na 2 HPO 4 1:1缓冲溶液5 min,冲洗过程中出 口(outlet)对准废液的位置,并不要升高托架。 2.混合标样的配制:毛细管冲洗的同时,配制标样苯甲酸浓度依次为、、、、1 mg/ml。 3.做标准曲线:待毛细管冲洗完毕,取1 ml混合标样,置于塑料样品管,放在电泳仪进口(Inlet)托架上sample的位置,然后调整出口(outlet)对准缓冲溶液(buffer),升高托架并固定,然后开始进样。进样压力30 mbar,进样时间5 s。进样后将进口(Inlet)托架的位置换回缓冲溶液(buffer),切记换回buffer 的位置!选择方法,修改合适的文件说明,然后开始分析,电压25 kV,时间约10 min。 4.未知浓度混合样品的测定:方法与条件同上,测试未知浓度混合样品,分析时间约25min,据苯甲酸钠标准曲线测雪碧与醒目这两种饮料中的苯甲酸钠的 《大学物理》实验报告 学院: 专业: 姓名: 学号: 实验题目:介电常数的测量 实验目的:1.掌握固体、液体电介质相对介电常数的测量原理及方法 2.学习减小系统误差的实验方法 3.学习用线性回归处理数据的方法。 实验原理:用两块平行放置的金属电极构成一个平行板电容器,其电容量为: D S C ε= D 为极板间距,S 为极板面积,ε即为介电常数。材料不同ε也不同。在真空中的介电常数为 0ε,m F /1085.8120-?=ε。 考察一种电介质的介电常数,通常是看相对介电常数,即与真空介电常数相比的比值r ε。 如能测出平行板电容器在真空里的电容量C 1及充满介质时的电容量C 2,则介质的相对介电常数即为 1 2 r C C ε= 然而C 1、C 2的值很小,此时电极的边界效应、测量用的引线等引起的分布电容已不可忽略,这些因素将会引起很大的误差,该误差属系统误差。本实验用电桥法和频率法分别测出固体和液体的相对介电常数,并消除实验中的系统误差。 1. 用电桥法测量固体电介质相对介电常数 将平行板电容器与数字式交流电桥相连接,测出空气中的电容C 1和放入固体电介质后的电容C 2。 1101C C C C 分边++= 222C C C C 分边串++= 其中C 0是电极间以空气为介质、样品的面积为S 而计算出的电容量: D S C 00ε= C 边为样品面积以外电极间的电容量和边界电容之和,C 分为测量引线及测量系统等引起的分 布电容之和,放入样品时,样品没有充满电极之间,样品面积比极板面积小,厚度也比极板的间距小,因此由样品面积内介质层和空气层组成串联电容而成C 串,根据电容串联公式有: (D-t) εt S εεt S εεt D S εt S ε εD-t S εC r r r r +=+-? =0 0000串 当两次测量中电极间距D 为一定值,系统状态保持不变,则有21C C 边边=、21C C 分分=。 得:012C C C C +-=串 最终得固体介质相对介电常数:t) (D C S εt C ε r --?= 串0串 该结果中不再包含分布电容和边缘电容,也就是说运用该实验方法消除了由分布电容和边缘效应引入的系统误差。 2. 线性回归法测真空介电常数0ε 上述测量装置在不考虑边界效应的情况下,系统的总电容为:分0 0C D S εC += 保持系统分布电容不变,改变电容器的极板间距D ,不同的D 值,对应测出两极板间充满空气时的电容量C 。与线性函数的标准式BX A Y +=对比可得:C Y =,分C A =, 00S B ε=,D 1 X = ,其中S 0为平行板电容极板面积。用最小二乘法进行线性回归,求得分布电容C 分和真空介电常数0ε(空εε≈0)。 3.用频率法测定液体电介质的相对介电常数 所用电极是两个容量不相等并组合在一起的空气电容,电极在空气中的电容量分别为C 01和C 02,通过一个开关与测试仪相连,可分别接入电路中。测试仪中的电感L 与电极电容和分布电容等构成LC 振荡回路。振荡频率为: LC 2π1 f =,或 22 2 241f k Lf C ==π 其中分C C C 0+=。测试仪中电感L 一定,即式中k 为常数,则频率仅随电容C 的变 化而变化。当电极在空气中时接入电容C 01,相应的振荡频率为f 01 ,得:2012 01f k C C =+分, 接入电容C 02,相应的振荡频率为f 02 ,得:202 2 02f k C C =+分 篇一:物理化学实验思考题及参考答案 实验七十恒温水浴组装及性能测试 1. 简要回答恒温水浴恒温原理是什么?主要由哪些部件组成?它们的作用各是什么? 答:恒温水浴的恒温原理是通过电子继电器对加热器自动调节来实现恒温的目的。当恒温水浴因热量向外扩散等原因使体系温度低于设定值时,继电器迫使加热器工作,到体系再次达到设定温度时,又自动停止加热。这样周而复始,就可以使体系的温度在一定范围内保持恒定。 2. 恒温水浴控制的温度是否是某一固定不变的温度? 答:不是,恒温水浴的温度是在一定范围内保持恒定。因为水浴的恒温状态是通过一系列部件的作用,相互配合而获得的,因此不可避免的存在着不少滞后现象,如温度传递、感温元件、温度控制器、加热器等的滞后。所以恒温水浴控制的温度有一个波动范围,并不是控制在某一固定不变的温度,并且恒温水浴内各处的温度也会因搅拌效果的优劣而不同。 4. 什么是恒温槽的灵敏度?如何测定? 答:ts为设定温度,t1为波动最低温度,t2为波动最高温度,则该恒温水浴灵敏度为: s?? 测定恒温水浴灵敏度的方法是在设定温度 温度-时间曲线(即灵敏度曲线)分析其性能。 5. 恒温槽内各处温度是否相等?为什么? t2?t12下,用精密温差测量仪测定温度随时间的变化,绘制 答:不相等,因为恒温水浴各处散热速率和加热速率不可能完全一致。 6. 如何考核恒温槽的工作质量? 答:恒温水浴的工作质量由两方面考核:(1)平均温度和指定温度的差值越小越好。(2)控制温度的波动范围越小,各处的温度越均匀,恒温水浴的灵敏度越高。 7. 欲提高恒温浴的灵敏度,可从哪些方面进行改进? 答:欲提高恒温水浴的灵敏度,可从以下几个方面进行改进:①恒温水浴的热容量要大,恒温介质流动性要好,传热性能要好。②尽可能加快加热器与感温元件间传热的速度,使被加热的液体能立即搅拌均匀并流经感温元件及时进行温度控制。为此要使:感温元件的热容尽可能小;感温元件、搅拌器与电加热器间距离要近些;搅拌器效率要高。③作调节温度用的加热器要导热良好,热容量要小,功率要适宜。 8. 恒温槽的主要部件有哪些,它们的作用各是什么? 答:恒温水浴主要组成部件有:浴槽、加热器、搅拌器、温度计、感温元件和温度控制器。浴槽用来盛装恒温介质;在要求恒定的温度高于室温时,加热器可不断向水浴供给热量以补偿其向环境散失的热量;搅拌器一般安装在加热器附近,使热量迅速传递,槽内各部位温度均匀;温度计是用来测量恒温水浴的温度;感温元件的作用是感知恒温水浴温度,并把温度信号变为电信号发给温度控制器;温度控制器包括温度调节装置、继电器和控制电路,当恒温水浴的温度被加热或冷却到指定值时,感温元件发出信号,经控制电路放大后,推动继电器去开关加热器。 9. 影响恒温槽灵敏度的因素很多,大体有那些? 答:影响恒温槽灵敏度的因素有:(1)恒温水浴的热容,恒温介质的流动性,传热性能。(2)加热器与感温元件间传热的速度,感温元件的热容;感温元件、搅拌器与电加热器间的距离;搅拌器的效率。(3)作调节温度用的加热器导热性能和功率大小。 10. 简要回答恒温槽主要由哪些部件组成?你在哪些物理化学实验中用了恒温技术,试举出一个实验实例。 答:(1)主要部件:浴槽(恒温介质),加热器,搅拌器,温度计,感温元件(导电表、电接 无机材料的介电常数及磁导率的测定 一、实验目的 1. 掌握无机材料介电常数及磁导率的测试原理及测试方法。 2. 学会使用Agilent4991A 射频阻抗分析仪的各种功能及操作方法。 3. 分析影响介电常数和磁导率的的因素。 二、实验原理 1.介电性能 介电材料(又称电介质)是一类具有电极化能力的功能材料,它是以正负电荷重心不重合的电极化方式来传递和储存电的作用。极化指在外加电场作用下,构成电介质材料的内部微观粒子,如原子,离子和分子这些微观粒子的正负电荷中心发生分离,并沿着外部电场的方向在一定的范围内做短距离移动,从而形成偶极子的过程。极化现象和频率密切相关,在特定的的频率范围主要有四种极化机制:电子极化 (electronic polarization ,1015Hz),离子极化 (ionic polarization ,1012~1013Hz),转向极化 (orientation polarization ,1011~1012Hz)和空间电荷极化 (space charge polarization ,103Hz)。这些极化的基本形式又分为位移极化和松弛极化,位移极化是弹性的,不需要消耗时间,也无能量消耗,如电子位移极化和离子位移极化。而松弛极化与质点的热运动密切相关,极化的建立需要消耗一定的时间,也通常伴随有能量的消耗,如电子松弛极化和离子松弛极化。 相对介电常数(ε),简称为介电常数,是表征电介质材料介电性能的最重要的基本参数,它反映了电介质材料在电场作用下的极化程度。ε的数值等于以该材料为介质所作的电容器的电容量与以真空为介质所作的同样形状的电容器的电容量之比值。表达式如下: A Cd C C ?==001εε (1) 式中C 为含有电介质材料的电容器的电容量;C 0为相同情况下真空电容器的电容量;A 为电极极板面积;d 为电极间距离;ε0为真空介电常数,等于8.85×10-12 F/m 。 另外一个表征材料的介电性能的重要参数是介电损耗,一般用损耗角的正切(tanδ)表示。它是指材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应 物理化学实验报告:离子迁移数的测定 离子迁移数的测定——界面法 实验者:杨岳洋 同组实验者:张知行 学号:2015012012 班级:材54 实验日期:2016年9月19日 助教:袁倩 1 引言 1.1 实验目的 (1)采用界面法测定+ H 的迁移数。 (2)掌握测定离子迁移数的基本原理和方法。 1.2 实验原理及公式 本实验采用的是界面法,以镉离子作为指示离子,测某浓度的盐酸溶液中氢离子的迁移数。 (1)当电流通过电解电池的电解质溶液时,两极发生化学变化,溶液中阳离子和阴离子分别向阴极和阳极迁移。假若两种离子传递的电荷量分别为+ q 和- q ,通过的总电荷量为 - ++=q q Q 每种离子传递的电荷量和总电荷量之比,称为离子迁移数。阴、阳离子的离子迁移数分别为 Q q t --= , Q q t ++ = 且 1 =+-+ t t 在包含数种阴、阳离子的混合电解质溶液中, - t 和+ t 各为所有阴、阳离子迁移数的总和。一般增加 某种离子的浓度,则该离子传递电荷量的百分数增加离子迁移数也所制增加。但是对于仅含一种电解质的溶液,浓度改变使离子间的引力场改变,离子迁移数也会改变,但是变化的大小与正负因不同物质而异。 温度改变,迁移数也会发生变化,一般温度升高时,- t 和+ t 的差别减小。 (2)在一截面均匀垂直放置的迁移管中,充满HCl 溶液,通以电流,当有电荷量为Q 的电流通 过每个静止的截面时, + t Q 当量的+ H 通过界面向上走,- t Q 当量的- Cl 通过界面往下行。假定在管的 下部某处存在一个界面(a a '),在该界面以下没有+ H ,而被其他的正离子(例如+ 2Cd )取代,则 此界面将随着+ H 往上迁移而移动,界面的位置可 通过界面上下溶液性质的差异而测定。例如,利用pH 的不同指示剂显示颜色不同,测出界面。 凝胶电泳实验报告模板 降低了对流运动,故电泳的迁移率又是同分子的摩擦系数成反比的。已知摩擦系数是分子的大小、极性及介质粘度的函数,因此根据分子大小的不同、构成或形状的差异,以及所带的净电荷的多少,便可以通过电泳将蛋白质或核酸分子混合物中的各种成分彼此分离开来。在生理条件下,核酸分子的糖-磷酸骨架中的磷酸基因呈离子状态从这种意义上讲,D N A 和RNA多核苷酸链可叫做多聚阴离子( Polyanions ) 。因此,当核酸分子被放置在电场中时,它们就会向正电极的方向迁移。由于糖- 磷酸骨架结构上的重复性质,相同数量的双链DNA几乎具有等量的净电荷,因而它们能以同样的速度向正电极方向迁移。在一定的电场强度下,DNA分子的这种迁移速度,亦即电泳的迁移率,取决于核酸分子本身的大小和构型,分子量较小的DNA分子比分子量较大的DNA 分子迁移要快些。这就是应用凝胶电泳技术分离DNA片段的基本原理。 聚丙烯酰胺凝胶电泳,普遍用于分离蛋白质及较小分子的核酸。琼脂糖凝胶孔径较大适用于分离同工酶及其亚型,大分子核酸等应用较广。琼脂糖和聚丙烯酰胺可以制成各种形状、大小和孔隙度。琼脂糖凝胶分离DNA度大小范围较广,不同浓度琼脂糖凝胶可分离长度从200bp至近50kb的DNA段。琼脂糖通常用水平装置在强度和方向恒定的电场下电泳。聚丙烯酰胺分离小片段DNA(5-500bp)效果较好,其分辩力极高,甚至相差1bp的DNA段就能分开。聚丙烯酰胺凝胶电泳很快,可容纳相对大量的DNA,但制备和操作比琼脂糖凝胶困难。聚丙烯酰胺凝胶采用垂直装置进行电泳。目前,一般实验室多用琼脂糖水平平板凝胶电泳装置进行DNA电泳。 3.1 凝胶电泳的分类 按照分离物质来分凝胶电泳可以分为核酸凝胶电泳和蛋白质凝胶电泳;按照分离介质来分可以分为琼脂糖凝胶电泳技术和PAGE凝胶电泳。本次实验我们采用按介质的分类方法来学习的。 3.1.1琼脂糖凝胶电泳 琼脂糖凝胶电泳是用琼脂糖作支持介质的一种电泳方法。其分析原理与其他 静电实验研究实验报告 【实验目的】 1、掌握静电的特点分析静电演示实验成功的关键。 2、掌握静电学的主要实验的演示方法掌握韦氏起电机和范德格拉夫起电机的构 造及使用方法。 3、加深对静电现象及其原理的理解。 【实验器材】静电计 韦氏起电机、范德格拉夫起电机、验电器、验电羽、金属网、尖形布电器、平行板电容器、枕形导体、球形导体、起点盘及静电除尘装置、绝缘体等。 【仪器介绍】一、验电器 验电器是用来检验物质是否带电的仪器。验 电器的结构如图1所示 验电器的工作原理是当带电物质接触金属球 时就会有很少的带电粒子传到验电器上面金属箔 就会张开。验电器金属箔张开的角度和物质带电 量的大小成正比。 利用验电器判断物质所带电量正负的方法很简单先将一个物体与球接触再将另一个物体与 球接触张角变大表明两物体带同种电荷张角变小或张角先变小后变大表明两物体带异号电荷。 二、静电计 将验电器装上刻度盘与金属底座就构成了一个静电计静电计的示意图如右图 静电计可以测量 带点物质的电势。将带点物质连接到小球上显示的就是对于地面的电势。将两个物体分别接于金属球和底座测得的就是两物体的电势差。 三、 起电机 1、 韦氏起电机韦氏起电机是实验室常用的起电 机示意图如下 图 1 验电器示意图 图 2 静电计 图 3 韦氏起电机示意图 韦氏起电机是利用静电感应原理制作的它靠莱顿瓶积累电荷。当积累的电荷达到一定的数量两个金属球就会放电。 2、范德格拉夫起电机 图4 范德格拉夫起电机 范德格拉夫起电机是利用橡胶皮带将负电荷从内部不断的运送到电极上使电机所带的电荷越来越多电势也越来越高。理论上对地电位可以达到无穷大。 【实验内容】 实验一演示感应起电 1、摩擦起电 两种物质相互摩擦电子在力的作用下会从一个物体转移到另一个物体两个物体就会带异号电荷。 丝绸摩擦玻璃棒带正电。毛皮摩擦橡胶棒带负电。 带电玻璃棒接触验电器验电器有张角。带电橡胶棒接触验电器张角闭合。 可见两个带异号电荷。 2、感应起电 将带电物体靠近导体由于同性相斥异性相吸导体靠近带点物质的部分会带异号电荷远离的部分带同种电荷。 将带电玻璃棒靠近验电器验电器有张角可见感应起电。将一个接地的导线接触验电器验电器的张角闭合。将导线离开验电器玻璃棒也远离验电器验电器又有张角表明验电器带电。接地的导线使验电器上与玻璃棒同号的电荷传到地上验电器上就只有与玻璃棒异号的电荷。这时拿带电橡胶棒接触验电器验电器张角闭合。 离子迁移数的测定 一、实验目的 1.掌握希托夫(Hittorf )法测定电解质溶液中离子迁移数的某本原理和操作方法。 2.测定CuSO 4溶液中Cu 2+和SO 42-的迁移数。 二、实验原理 电解质溶液依靠例子的定向迁移而导电,为了使电流能够通过电解质溶液,需将两个导体作为电极浸入溶液,使电极与溶液直接接触。当电流通过电解质溶液时,溶液中的正负离子各自向阴、阳两极迁移,同时电极上有氧化还原反应发生。根据法拉第定律,在电极上发生物质量的变化多少与通入电量成正比。通过溶液的电量等于正、负离子迁移电量之和。由于各种离子的迁移速度不同,各自所带过去的电量也必然不同。每种离子所带过去的电量与通过溶液的总电量之比,称为该离子在此溶液中的迁移数,用符号t 表示。其中,t 为无量纲的量。若正负离子传递电量分别为q +和q -,通过溶液的总电量为Q ,则正负离子的迁移数分别为: t +=q +/Q t -=q -/Q 离子迁移数与浓度、温度、溶剂的性质有关,增加某种离子的浓度则该离子传递电量的百分数增加,离子迁移数也相应增加;温度改变,离子迁移数也会发生变化,但温度升高正负离子的迁移数差别较小;同一种离子在不同电解质中迁移数是不同的。 离子迁移数可以直接测定,方法有希托夫法、界面移动法和电动势法等。本实验选用希托夫法。希托夫法是根据电解前后,两电极区电解质数量的变化来求算离子的迁移数。 用希托夫法测定CuSO 4溶液中Cu 2+和SO 42-的迁移数时,在溶液中间区浓度不变的条件下,分析通电前原溶液及通电后阳极区(或阴极区)溶液的浓度,比较等重量溶剂所含CuSO 4的量,可计算出通电后迁移出阳极区(或阴极区)的CuSO 4的量。通过溶液的总电量Q 由串联在电路中的电量计测定。可算出t +和t -。 以Cu 为电极,电解稀CuSO 4溶液为例。通电时,溶液中的Cu 2+在阴极上发生还原,而在阳极上金属铜溶解生成Cu 2+。电解后,阴极附Cu 2+浓度变化是由两种原因引起的:①Cu 2+迁移入,②Cu 在阴极上发生还原反应。1/2Cu 2+ + e→1/2Cu(s)。 因而有:(阴极区) +迁后前电=-n n n n 电泳实验报告 This manuscript was revised on November 28, 2020 实验十二 电泳 一、目的要求 1)掌握电泳法测ζ电势的原理和技术; 2)从实验现象中加深对胶体的电学性质的理解,即在外电场作用下,胶粒和介质分别向带相反电荷的电极移动,就产生了电泳和电渗的电动现象(因电而动)。 二、基本原理 1.电泳 由于胶粒带电,而溶胶是电中性的,则介质带与胶粒相反的电荷。在外电场作用下,胶粒和介质分别向带相反电荷的电极移动,就产生了电泳和电渗的电动现象。影响电泳的因素有:带电粒子的大小、形状;粒子表面电荷的数目;介质中电解质的种类、离子强度,pH 值和粘度;电泳的温度和外加电压等。从电泳现象可以获得胶粒或大分子的结构、大小和形状等有关信息。 2.三种电势 0?:热力学电势(或平衡电势),固体表面相对溶液的电势,0?=f (固体表面电荷密度,电势决定离子浓度)。 :斯特恩电势。 离子是有一定大小的,而且离子与质点表面除了静电作用外,还有范德华吸引力。所以在靠近表面1-2个分子厚的区域内,反离子由于受到强烈的吸引,会牢固的结合在表面,形成一个紧密的吸附层,称为固定吸附层或斯特恩层;在斯特恩层中,除反离子外,还有一些溶剂分子同时被吸附。反离子的电性中心所形成的假想面,称为斯特恩面。在斯特恩面内,电势呈直线下降,由表面的0?直线下降到斯特恩面δ?。δ?称为斯特恩电势。 :电动电势。 当固、液两相发生相对移动时,紧密层中吸附在固体表面的反离子和溶剂分子与质点作为一个整体一起运动,其滑动面在斯特恩面稍靠外一些。滑动面与溶液本体之间的电势差,称为 ζ电势。ζ电势与δ?电势在数值上相差甚小,但却具有不同的含义。应当指出,只有在固、液两相发生相对移动时,才能呈现出ζ电势。 ζ电势的大小,反映了胶粒带电的程度。ζ电势越高,表明胶粒带电越多,其滑动面与溶液本体之间的电势差越大,扩散层也越厚。当溶液中电解质浓度增加时,介质中反离子的浓度加大,将压缩扩散层使其变薄,把更多的反离子挤进滑动面以内,使ζ电 离子迁移数的测定——界面法 实验者:岳洋 同组实验者:知行 学号:2015012012 班级:材54 实验日期:2016年9月19日 助教:袁倩 1 引言 1.1 实验目的 (1)采用界面法测定+H 的迁移数。 (2)掌握测定离子迁移数的基本原理和方法。 1.2 实验原理及公式 本实验采用的是界面法,以镉离子作为指示离子,测某浓度的盐酸溶液中氢离子的迁移数。 (1)当电流通过电解电池的电解质溶液时,两极发生化学变化,溶液中阳离子和阴离子分别向阴极和阳极迁移。假若两种离子传递的电荷量分别为+q 和-q ,通过的总电荷量为 -++=q q Q 每种离子传递的电荷量和总电荷量之比,称为离子迁移数。阴、阳离子的离子迁移数分别为 Q q t --= , Q q t ++= 且 1=+-+t t 在包含数种阴、阳离子的混合电解质溶液中,-t 和+t 各为所有阴、阳离子迁移数的总和。一般增加某种离子的浓度,则该离子传递电荷量的百分数增加离子迁移数也所制增加。但是对于仅含一种电解质的溶液,浓度改变使离子间的引力场改变,离子迁移数也会改变,但是变化的大小与正负因不同物质而异。 温度改变,迁移数也会发生变化,一般温度升高时,-t 和+t 的差别减小。 (2)在一截面均匀垂直放置的迁移管中,充满HCl 溶液,通以电流,当有电荷量为Q 的电 流通过每个静止的截面时, +t Q 当量的+H 通过界面向上走,-t Q 当量的- Cl 通过界面往下行。 假定在管的下部某处存在一个界面(a a '),在该界面以下没有+H ,而被其他的正离子(例如+ 2Cd )取代,则此界面将随着+H 往上迁移而移动,界面的位置可通过界面上下溶液性 质的差异而测定。例如,利用pH 的不同指示剂显示颜色不同,测出界面。在正常条件下,界面保持清晰,界面以上的一段溶液保持均匀,+H 往上迁移的平均速率,等于界面形成界面向上移动的速率。在某通电的时间t ,界面扫过的体积为V ,+H 输送电荷的数量为该体积中+H 带电的总数,即 VCF q =+ 式中:C 为+H 的浓度,F 为法拉第常数,电荷量常以库[仑](C )表示。 (3)界面保持清晰的原理: Cd 阳极上Cd 氧化,进入溶液生成CdCl 2,逐渐顶替HCl 溶液,CdCl 2与HCl 不相混合,因为 +2Cd 淌度(u )较小,即++ 大学物理实验-介电常数的测量 介电常数的测定实验报告 数学系 周海明 PB05001015 2006-11-16 实验题目:介电常数的测定 实验目的:了解多种测量介电常数的方法及其特点和适用范围,掌握替代法,比较 法和谐振法测固体电介质介电常数的原理和方法,用自己设计与制作的介电常数测试仪,测量压电陶瓷的介电常数。 实验原理:介质材料的介电常数一般采用相对介电常数r ε来表示,通常采用测量样 品的电容量,经过计算求出r ε,它们满足如下关系:S Cd r 00εεεε== (1)。式中ε为绝对介电常数,0ε为真空介电常数,m F /10 85.812 0-?=ε,S 为样 品的有效面积,d 为样品的厚度,C 为被测样品的电容量,通常取频率为1kHz 时的电容量C 。 一、替代法 替代法参考电路如图1所示,将待测电容C x (图中R x 是待测电容的介电损耗电阻),限流电阻R 0(取1k Ω)、安培计与信号源组成一简单串联电路。合上开关K 1,调节信号源的频率和电压及限流电阻R 0,使安培计的读数在毫安范围恒定(并保持仪器最高的有效位数),记录读数I x 。将开关K 2打到B 点,让标准电容箱C s 和交流电阻箱R s 替代C x 调节C s 和R s 值,使I s 接近I x 。多次变换开关K 2的位置(A,B 位),反复调节C s 和R s ,使X S I I =。假定C x 上的介电损耗电阻R x 与标准电容箱的介电损耗电阻R s 相接近(s x R R ≈),则有 s x C C =。 另一种参考电路如图2所示,将标准电容箱C s 调到极小值,双刀双掷开关K 2扳到AA ’,测量C x 上的电压V x 值;再将K 2扳到BB ’,调节C s 让C s 上的电压V S 接近V x 。将开关K 2来回扳到AA ’和BB ’位,不断调节C s 和R s 值,使伏特计上的读数不变,即X S V V =,若s x R R ≈,则有 s x C C =。 二、比较法 当待测的电容量较小时,用替代法测量,标准可变电容箱的有效位数损失太大,可采用比较法。此时电路引入的参量少,测量精度与标准电容箱的精度密切相关,考虑到C s 和R s 均是十进制旋钮调节,故无法真正调到 X S V V =,所以用比较法只能部分修正电压差带来的误 差。比较法的参考电路如图3所示,假定C s 上的R x 与R s 接近(s x R R ≈),则测量C x 和C s 上的电压比V s /V x 即可求得C x :X S s x V V C C /?=。 三、谐振法 谐振法测量电容的原理图见图4,由已知电感L (取1H ),电阻R (取1k Ω)和待测电容C x 组成振荡电路,改变信号 源频率使RLC 回路谐振,伏特计上指示最大,则电容可由下式求出: L f C X 2241 π= (2)。式中f 为频率,L 为已知电感,C x 为待测电容。为减小 误差,这时可采用谐振替代法来解决。 谐振替代法参考电路如图5所示,将电感器的一端与待测电容C x 串联,调节频率f 使电路达到谐振,此时电容上的电压达到极大值,固定频率f 0,用标准电容箱C s 代替C x ,调节C s 使电路达到谐振,电容上的电压再次达到极大值,此时s x C C =。 实验十五 离子迁移数的测定 当电流通过电解质溶液时,溶液中的正负离子各自向阴、阳两极迁移,由于各种离子的迁移速度不同,各自所带过去的电量也必然不同。每种离子所带过去的电量与通过溶液的总 电量之比,称为该离子在此溶液中的迁移数。若正负离子传递电量分别为q +和q -,通过溶液 的总电量为Q , 则正负离子的迁移数分别为: t +=q +/Q t -=q -/Q 离子迁移数与浓度、温度、溶剂的性质有关,增加某种离子的浓度则该离子传递电量的百分数增加,离子迁移数也相应增加;温度改变,离子迁移数也会发生变化,但温度升高正负离子的迁移数差别较小;同一种离子在不同电解质中迁移数是不同的。 离子迁移数可以直接测定,方法有希托夫法、界面移动法和电动势法等。 (一) 希托夫法测定离子迁移数 【目的要求】 1. 掌握希托夫法测定离子迁移数的原理及方法。 2. 明确迁移数的概念。 3. 了解电量计的使用原理及方法。 【实验原理】 希托夫法测定离子迁移数的示意图如图2-15-1所示 : 将已知浓度的硫酸放入迁移管中,若有Q库仑电量通过体系,在阴极和阳极上分别发生如下反应: 阳极: 2OH -→e 2O 2 1O H 22++ 阴极: 2H + +2e→ H 2 此时溶液中H +离子向阴极方向迁移,SO 2- 4离子向阳极方向迁移。电极反应与离子迁移引 起的总后果是阴极区的H 2SO 4浓度减少,阳极区的H 2SO 4浓度增加,且增加与减小的浓度数值相等,因为流过小室中每一截面的电量都相同,因此离开与进入假想中间区的H+离子数相同,SO 2- 4离子数也相同,所以中间区的浓度在通电过程中保持不变。由此可得计算离子迁移数 的公式如下: ()()-+--=???? ??=???? ??=24 24 SO H 4242SO 1mol SO H 21mol SO H 21t t Q F Q F t 增加的量阳极区减少的量阴极区 式中,F=96500C ·mol -1为法拉第(Farady)常数;Q为总电量。 图2-15-1所示的三个区域是假想分割的,实际装置必须以某种方式给予满足。图2-15-2的实验装置提供了这一可能,它使电极远离中间区,中间区的连接处又很细,能有效地阻止传感器实验报告 (2)

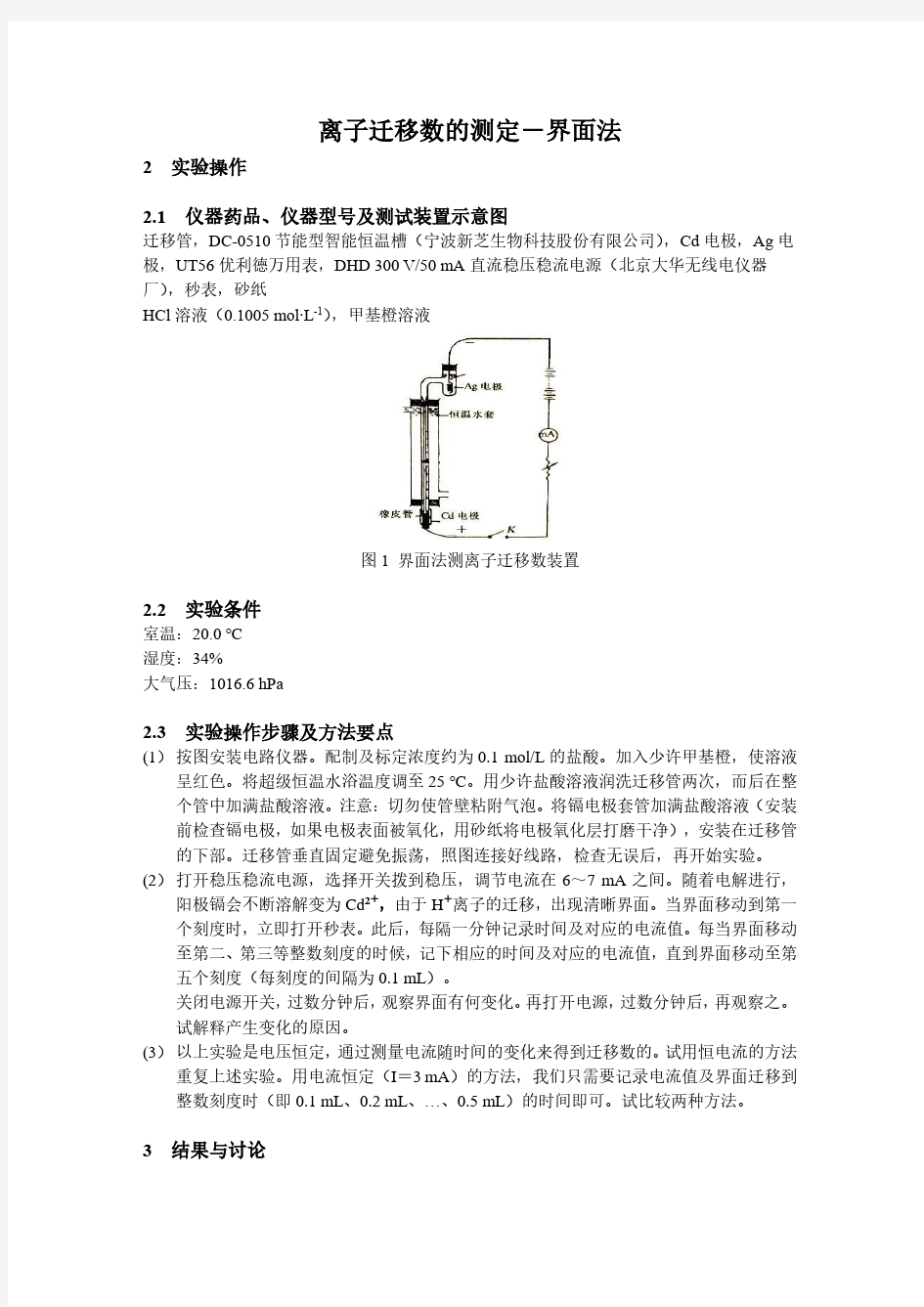

离子迁移数的测定(界面法)实验报告

介电常数测试仪的设计与制作实验报告

迁移数的测定方法

毛细管电泳实验报告

介电常数的测量

物化实验电渗实验报告

材料的介电常数和磁导率的测量

物理化学实验报告:离子迁移数的测定

凝胶电泳实验报告模板

3.静电实验研究 实验报告

离子迁移数的测定

电泳实验报告

物理化学实验报告材料:离子迁移数地测定

大学物理实验-介电常数的测量

离子迁移数的测定