第二章药物代谢动力学

- 格式:doc

- 大小:181.52 KB

- 文档页数:13

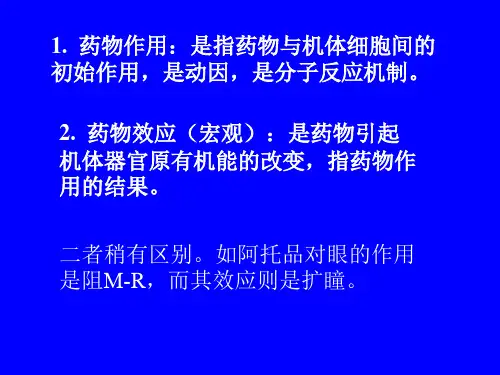

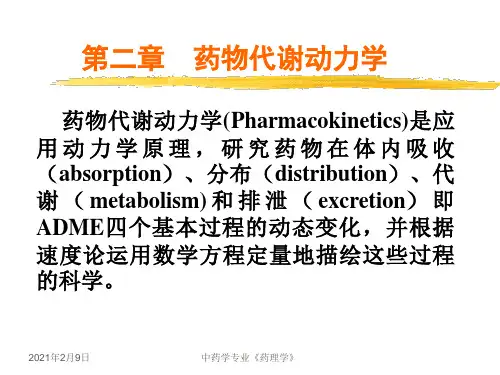

药物代谢动力学第二章药物代谢动力学(Pharmacokinetics)研究内容:药物体内过程机体对药物的处置(disposition)吸收(absorption)分布 (distribution)代谢(metabolism)排泄 (excretion)体内药物浓度(血药浓度)变化动力学规律第一节药物的体内过程一、药物的跨膜转运(transport)生物膜:磷脂、蛋白质、多糖转运方式:被动、主动、膜动转运、(一)被动转运 (passive transport)药物分子由浓度高的一侧扩散到浓度低的一侧,其转运速度与膜两侧的浓度差(浓度梯度)成正比。

特点:①顺浓度差(高低)②转运速度与膜两侧的浓度差成正比③不耗ATP(能量)类型:简单扩散或脂溶扩散、滤过、易化扩散1、简单扩散或脂溶扩散(Simple diffusion)为大多数药物跨膜转运方式转运规律符合扩散定律(Fick):dQ/dt= -PA△C/△X扩散速率dQ/dt与膜通透系数P、膜面积A、以及药物浓度梯度△C成正比,而与膜的厚度X成反比。

其中,最主要因素是药物浓度梯度。

(生物膜因素:A、 X;药物因素: P、△C )膜通透系数与药物脂溶性成正比;脂溶性与药物的解离度成反比;解离型极性大、脂溶性小、难以跨膜扩散;非解离型极性小、脂溶性大、容易跨膜扩散★影响药物解离度的因素Henderson-Hasselbalch 公式酸性药物: AH = A- + H+Ka = [H+][A-]/[HA]pKa=pH+log[HA]/[A-][HA]/[A-]=log-1(pKa-pH)碱性药物: B + H+ = BH+Ka = [H+][B]/[BH+]pKa=pH+log[BH+]/[B][BH+]/[B]=log-1(pKa-pH)药物解离度大小取决于药物的解离常数(Ka)和体液的pH当 pH = pKa时,[HA]=[A-] 或 [BH+]=[B]pKa等于弱酸性或弱碱性药物在50%解离时溶液的pH。

药物代谢动力学的研究第一章:引言药物代谢动力学是研究药物在人体内的吸收、分布、代谢和排泄过程的一门学科。

药物代谢动力学的研究对于药物治疗的有效性和毒副作用的发生有重要的影响。

因此,药物代谢动力学被广泛应用于药物开发和临床应用中。

第二章:药物代谢动力学的基础知识药物代谢动力学包括药物吸收、分布、代谢和排泄四个方面。

药物吸收:药物在体内的吸收取决于药物本身的化学特性、给药方式、药物在体内的分布情况等因素。

药物的吸收速度和吸收程度对药物的治疗效果和毒副作用有着重要的影响。

药物分布:药物在体内的分布取决于药物的化学特性、血流和毛细血管的分布等因素。

药物分布的不均匀会影响药物治疗效果和毒副作用。

药物代谢:药物在体内的代谢分为两个阶段:一阶段代谢和二阶段代谢。

一阶段代谢主要是将药物代谢成更容易被排泄的物质,而二阶段代谢主要是将药物代谢产生的物质与其他化合物结合,使其更容易被排泄。

药物排泄:药物的排泄主要发生在肝脏和肾脏。

药物在体内的排泄速度会影响药物在体内的滞留时间和药物的代谢速度。

第三章:药物代谢动力学的研究方法药物代谢动力学的研究方法主要包括体内和体外两个方面。

体内方法:体内方法主要是通过动物试验和人体试验来研究药物的代谢动力学。

其中,人体试验是最可靠的研究方法,但由于伦理原因和实验条件的限制,人体试验需要谨慎进行。

体外方法:体外方法主要包括药物代谢酶系统的体外研究以及体外模型的建立。

药物代谢酶系统的体外研究是通过化学分析和活性测定等手段来研究药物代谢酶的活性和药物代谢过程。

而体外模型的建立是通过体外实验模拟药物在体内的代谢与排泄过程。

第四章:药物代谢动力学的应用药物代谢动力学的研究对于药物的开发和临床应用有着重要的影响。

药物代谢动力学的应用主要包括以下几个方面:药物代谢酶的筛选:药物代谢酶对于药物在体内的代谢过程有着重要的影响。

药物代谢动力学的研究可以筛选出对于某种药物代谢具有重要影响的代谢酶。

药物潜在的毒副作用:药物代谢动力学的研究可以预测药物潜在的毒副作用,并提供改变药物代谢途径的策略,减少药物的毒副作用。

第一章测试1.关于药物动力学的叙述,错误的是A:药物动力学只能定性地描述药物的体内过程,要达到定量的目标还需要很长的路要走B:药物动力学在探讨人体生理及病理状态对药物体内过程的影响中具有重要的作用C:药物动力学是采用动力学的原理和数学的处理方法,推测体内药物浓度随时间的变化D:药物动力学对指导新药设计、优化给药方案、改进剂型等都发挥重要指导作用答案:A2.药物的处置是指A:代谢B:分布C:吸收D:渗透答案:A3.机体对药物的作用包括哪些方面A:吸收B:排泄C:代谢D:分布答案:ABCD4.药物的消除是指吸收,渗透,代谢,排泄A:错B:对答案:B5.药物代谢动力学是定量研究药物在生物体内吸收,分布,排泄和代谢的学科。

A:对B:错答案:A第二章测试1.药物与蛋白结合后A:能由肾小管滤过B:能透过血管壁C:不能透过胎盘屏障D:能经肝代谢答案:C2.以下关于蛋白结合的叙述正确的是A:药物和蛋白结合是不可逆,有饱和和竞争结合现象B:蛋白结合率越高,由于竞争结合现象,容易引起不良反应C:药物与蛋白结合后,可促进透过血脑屏障D:蛋白结合率低的药物,犹豫竞争结合现象,容易引起不良反应答案:B3.体内常见的结合剂主要包括A:S-腺苷甲硫氨酸B:PAPSC:UDPGAD:乙酰辅酶A答案:ABCD4.主动转运特点A:转运膜对通过的药物存在选择性B:存在饱和现象C:逆浓度梯度D:存在竞争性抑制作用E:耗能答案:ABCDE5.易化扩散耗能A:错B:对答案:A第三章测试1.关于隔室模型的说法正确的是A:一种药物符合哪种隔室模型,主要取决于药物本身的性质,与给药途径及实验方法等无关B:如果静脉注射给药后血药浓度对时间作图为一直线,则为单室模型C:单室模型是指药物进入体内后能迅速与各组织达到动态分布平衡,成为均一单元,血药浓度与组织浓度相等D:双室模型中央室一般由血液和血流丰富的、能迅速达到分布平衡的组织和器官构成,周边室则由血液供应少、分布缓慢的组织和器官构成答案:D2.口服给药,为了迅速达到坪值并维持其疗效,应采用的给药方案是A:首剂加倍(2D),使用剂量及给药间隔时间为2D~2t1/2B:首剂加倍(2D),使用剂量及给药间隔时间为2D~t1/2C:首剂加倍(2D),使用剂量及给药间隔时间为D~t1/2D:首剂加倍(2D),使用剂量及给药间隔时间为D~2t1/2答案:C3.药物在体内达到稳态水平某一百分比所需的时间与以下哪些因素有关A:给药次数B:维持剂量C:负荷剂量D:半衰期E:生物利用度答案:AD4.药物在体内达到稳态水平某一百分比所需的时间与维持剂量有关。

药物代谢动力学练习药物代谢动力学--练习第2章药物代谢动力学(一)名词解释:1.药动学pharmacokinetics;2.吸收absorption;3.首关消解(首过效应)firstpasselimination;4.原产distribution;5.半衰期halftime;6.生物利用度bioavailability;7.零级消解动力学zero-ordereliminationkinetics;8.一级消解动力学first-ordereliminationkinetics;9.新陈代谢metabolism;(二)选择题【a1型题】1.促进药物生物转化的主要酶系统是()a细胞色素p450酶系统b葡萄糖醛酸转移酶c单胺氧化酶d辅酶iie水解酶2.pka值就是指()a药物90%解离时的ph值b药物99%解离时的ph值c药物50%解离时的ph值d药物不解离时的ph值e药物全部解离时的ph值3.药物在血浆中与血浆蛋白融合后可以并使()a药物促进作用进一步增强b药物新陈代谢大力推进c药物中转大力推进d药物排出大力推进e暂时丧失药理活性4.使肝药酶活性增加的药物是()a氯霉素b利福平c异烟肼d奎尼丁e西咪替丁5.某药半衰期为10小时,一次给药后,药物在体内基本消除时间为()a10小时左右b20小时左右c1天左右d2天左右e5天左右6.口服多次给药,如何能使血药浓度迅速达到稳态浓度?()a内要两个半衰期给一个剂量b首剂加倍c内要一个半衰期给一个剂量d减少给药剂量e内要半个半衰期给一个剂量7.药物在体内已经开始促进作用的快慢依赖于()a稀释b原产c转变d消解e排出8.有关生物利用度,以下描述恰当的就是()a药物稀释步入血液循环的量b达至峰浓度时体内的总药量c达至稳态浓度时体内的总药量d药物吸收进入体循环的量和速度e药物通过胃肠道进入肝门静脉的量9.对药物生物利用度影响最小的因素就是()a给药间隔b给药剂量c给药途径d给药时间e给药速度10.t1/2的长短取决于()a吸收速度b消除速度c转化速度d转运速度e表现分布容积11.某药物与肝药酶抑制剂氰化钠后其效应()a弱化b进一步增强c维持不变d消失e以上都不是12.反映药物体内消除特点的药物代谢动力学参数是()aka、tpeakbvdck、cl、t1/2dcmaxeauc13.多次给药方案中,缩短给药间隔可()a使达到css的时间缩短b提高css的水平c减少血药浓度的波动d延长半衰期e提升生物利用度14.药物的生物转化和排泄速度决定其()a副作用的多少b最大效应的高低c作用持续时间的长短d起效的快慢e后遗效应的大小15.大多数药物是按下列哪种机制进入体内()a易化扩散b简单扩散c主动转运d 过滤e吞噬16.测量某种药物按一级动力学消解时,其半衰期()a随药物剂型而变化b随其给药次数而变化c随其给药剂量而变化d随血浆浓度而变化e紧固维持不变17.用时-量曲线下面积反映()a消除半衰期、fb消除速度c吸收速度d生物利用度e药物剂量18.存有邻基参与消解的给药途径就是()a直肠给药b舌下给药c静脉给药d喷雾给药e口服给药19.舌下给药的优点是()a经济方便b不被胃液破坏c吸收规则d避免首关消除e 副作用少20.在时-量曲线上,曲线在峰值浓度时说明()a药物稀释速度与消解速度成正比b 药物的稀释过程已经顺利完成c药物在体内的原产已达至均衡d药物的消解过程才已经开始e药物的疗效最出色21.某药剂量相等的两种制剂口服后曲线下面积相等,但达峰时间不同,是因为()a肝脏新陈代谢速度相同b肾脏排出速度相同c血浆蛋白融合率为相同d原产部位相同e稀释速度相同22.决定药物每天用药次数的主要因素是()a血浆蛋白结合率b吸收速度c消除速度d作用强弱e起效快慢23.最常用的给药途径就是()a口服给药b静脉给药c肌肉给药d经皮给药e舌下给药24.苯巴比妥可使氯丙嗪血药浓度明显降低,这是因为苯巴比妥()a减少氯丙嗪的吸收b减少氯丙嗪与血浆蛋白的稀释c诱导肝药酶使氯丙嗪代谢增加d降低氯丙嗪的生物利用度e增加氯丙嗪的分布25.相对生物利用度等同于()a(受试药物auc/标准药物auc)×100%b(标准药物auc/受试药物auc)×100%c(口服等量药物后auc/静脉注射等量药物后auc)×100%d(静脉注射等量药物后auc/口服等量药物后auc)×100%e(受试药物auc/标准药物auc)×100%26.按一级动力学消除的药物,按一定时间间隔连续给予一定剂量,达到稳态浓度时间的长短决定于()a剂量大小b给药次数c半衰期d表观原产容积e生物利用度27.药物吸收达到稳态浓度时说明()a药物作用最强b药物的稀释过程已经顺利完成c药物的消解过程正已经开始d药物的吸收速度与消除速度达到平衡e药物在体内分布达到平衡28.肝药酶的特点是()a专一性低,活性非常有限,个体差异小b专一性低,活性很强,个体差异小c专一性高,活性非常有限,个体差异大,d专一性高,活性非常有限,个体差异小e专一性低,活性很高,个体差异大29.某药在体内按一级动力学消除,在其吸收达高峰后抽血两次,测定血浆药物浓度分别为150μg/ml及18.75μg/ml,两次抽血间隔9h,该药血浆半衰期是()a1hb1.5hc2hd3he4h30.每次剂量加倍,必须达至代莱稳态浓度需经几个t1/2()a立即b2个c3个d6个e11个31.稳态血药浓度的水平取决于()a给药剂量b给药间隔ct1/2的长短d给药途径e给药时间32.保泰松可使苯妥英钠的血药浓度明显升高,这是因为保泰松()a增加苯妥英钠的生物利用度b减少苯妥英钠与血浆蛋白结合c减少苯妥英钠的分布d增加苯妥英钠的吸收e遏制肝药酶并使苯妥英钠新陈代谢增加33.药物按零级动力学消解时()a单位时间内以不定的量消解b单位时间内以恒定的比例消解c单位时间内以恒定的速度消解d单位时间内以不能恒定比例消解e单位时间内以不定恒定的速度消解(三)填空题1.药物体内过程包含____、____、____及____。

中大网校引领成功职业人生

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址: 1、弱酸性药物在碱性尿液中

A:解离多,再吸收多,排泄慢

B:解离多,再吸收少,排泄快

C:解离多,再吸收多,排泄快

D:解离少,再吸收少,排泄快

E:解离少,再吸收多,排泄慢

答案:B

解析:答案为B ,考察重点是尿液PH 值对药物排泄的影响。

弱酸性药物在碱性尿液中,解离度增大,扩散减少,肾小管重吸收减少,排泄增加。

2、药物与血浆蛋白结合的特点正确的是

A:是不可逆的

B:加速药物在体内的分布

C:是疏松可逆的

D:促进药物排泄

E:无饱和性和置换现象

答案:C

解析:答案为C ,考察重点是药物与血浆蛋白结合的特点。

药物与血浆蛋白结合是影响药物在体内分布的一种重要因素,这一结合是疏松可逆的,有饱和置换现象,结合后不能跨膜转运,储存于血液中。

3、大多数药物经代谢转化

A:极性增加

B:极性减小。

药物代谢动力学完整版第二章药物体内转运一、药物跨膜转运的方式及特点1.被动扩散特点:①顺浓度梯度转运②无选择性③无饱和现象④无竞争性抑制作用⑤不需要能量2.孔道转运特点:①主要为水和电解质的转运②转运速率与所处组织的血流速率及膜的性质有关3.特殊转运包括:主动转运、载体转运、受体介导的转运特点:①逆浓度梯度转运②有选择性③有饱和现象④有竞争性抑制作用⑤常需要能量4.其他转运方式包括:①易化扩散类似于主动转运,但不需要能量②胞饮主要转运大分子化合物二、胃肠道中影响药物吸收的因素有哪些①药物和剂型②胃肠排空作用③肠上皮的外排机制④首过效应⑤疾病⑥药物相互作用三、研究药物吸收的方法有哪些,各有何特点?1.整体动物实验法能够很好地反映给药后药物的吸收过程,是目前最常用的研究药物吸收的实验方法。

缺点:①不能从细胞或分子水平上研究药物的吸收机制;②生物样本中的药物分析方法干扰较多,较难建立;③由于试验个体间的差异,导致试验结果差异较大;④整体动物或人体研究所需药量较大,周期较长。

2.在体肠灌流法:本法能避免胃内容物和消化道固有生理活动对结果的影响。

3.离体肠外翻法:该法可根据需要研究不同肠段的药物吸收或分泌特性及其影响因素。

4.Caco-2细胞模型法Caco-2细胞来源于人体结肠上皮癌细胞。

优点:①作为研究体外药物吸收的快速筛选模型;②在细胞水平上研究药物在小肠黏膜中的吸收、转运和代谢;③研究药物对肠黏膜的毒性;④由于Caco-2细胞来源于人,不存在种属的差异性。

缺点:①酶和转运蛋白的表达不完整;②来源、培养代数、培养时间对结果有影响;四、药物血浆蛋白结合率常用测定方法的原理及注意事项。

1.平衡透析法原理:利用与血浆蛋白结合的药物不透过半透膜的特性进行测定的。

2.超过滤法原理:与平衡透析法不同的是在血浆蛋白室一侧加压力或离心力,使游离药物快速通过滤膜进入另一隔室。

脑微血管的特性:①低水溶性物质的扩散通透性;②低导水性;③高反射系数;④高电阻性;⑤酶屏障肾脏排泄药物及其代谢物涉及三个过程:肾小球的滤过、肾小管主动分泌、肾小管重吸收。

第二章 药物代谢动力学 第一节 药物在体内的转运和转化的生化基础 药物在体内转运必须通过各种细胞膜。包围整个细胞外表的一层薄膜称为质膜,质膜一般称为细胞膜,真核细胞除了质膜外,还有包围各种细胞器的膜,如线粒体膜,内质网膜,溶酶体和核膜等,称为细胞内膜。质膜和细胞内膜统称为生物膜。生物膜主要由脂质与蛋白质构成的脂蛋白组成,脂质双层是生物膜的基本结构,在膜中的蛋白可作为泵、通道、转运的载体、药物和激素的受体,能量传送、抗原和结合于膜的酶等。

脂质体是由磷脂组成的具有类似生物膜结构的多层同心脂质小泡,其形成是磷脂与水接触后由它们的极性基与疏水基的作用而排列成封闭式的多层脂质双层球形结构。常用超声波法,微量注射法,逆向蒸发法等制备脂质体。用脂质体作为药物的载体可达到减少药物的毒性和抗原性,提高药物的组织特异性及有效浓度,延长药效的目的。脂质体作为药物载体的作用方式为:(1)吸附:脂质体与细胞表面形成稳定的吸附结合而释放药物;(2)融合:脂质体与天然细胞膜有类似结构,在一定条件下,可互相融合而释入细胞内;(3)吞噬:脂质体进入体内后,主要聚集在骨髓、肝和脾脏等网状内皮系统,作为异物而被吞噬;(4)抗体-抗原结合:脂质体表面与特异抗体偶联,识别相应抗原,而定向作用于靶细胞。脂质体不仅作为药物的载体,也可作为酶的载体,并且可将一些不能经胃肠吸收或易被消化道破坏的药物(如肝素、胰岛素等),制成脂质体以供口服。生物膜是高度选择性的通透屏障,可通过被动扩散、帮助扩散、主动转运、基因转位和胞饮方式转运。

药物在体内的一般过程包括药物的吸收、分布、代谢转化和排泄,药物的代谢转化又名药物的生物转化(biotransformation),是指体内正常不应有的外来有机化合物药物或毒物在体内进行的代谢转化。药物代谢转化主要在肝脏进行,在体内催化药物代谢转化的酶系称为药物代谢酶,其主要分布在肝细胞微粒体,其次是细胞可溶性部分。药物代谢转化可分为第一相反应和第二相反应(结合反应)。

第一相反应包括氧化,还原和水解反应。1.微粒体氧化酶系,存在于内质网,称为药物氧化酶系,它所催化的反应是在底物分子上加一个氧原子,因此也称为加单氧酶(monooxygenase)或羟化酶,其作用特点为:(1)特异性低,对许多药物都有作用;(2)需要

药 理 学 pharmacology CYP450参与,CYP450属于b族细胞色素,还原型CYP450与CO结合后在450nm有一强吸收峰;⑶

含有NADPHCYP450还原酶,属于黄素酶,辅基为FAD,催化NADPH与CYP450之间的电子传递;(4)以氧分子为受氢体;(5)不被CN-所抑制,而能受SKF-525A所抑制。加单氧酶参与药物、毒物的转化及体内的代谢(维生素D3的羟化),能诱导合成。线粒体中还存在其它氧化酶系,如单胺氧化酶(monoamine oxidase,MAO)催化胺类氧化脱氨基,但芳香环上的氨基不被作用,该酶存在于活性胺类生成、贮存和释放的部位。此外,胞液中有醇脱氢酶(alcohol dehydrogenase,ADH)和醛脱氢酶(aldehyde dehydrogenase,ALDH),与辅酶NAD+催化乙醇生成酸。微粒体乙醇氧化系统(microsomal ethanol oxidizing system,MEOS)消耗NADPH+H+而催化乙醇生成乙醛。2.还原反应由醛酮还原酶催化,NADH或NADPH提供氢,催化酮基或醛基还原为醇;肝细胞的偶氮或硝基化合物还原酶(存在微粒体,需要NADH或NADPH参与)分别使偶氮苯和硝基苯还原成胺。3.水解反应:如普鲁卡因、双香豆素醋酸乙酯、有机磷农药等在多种水解酶作用下生成水溶性增强羧酸。

第二相反应是结合反应(conjugation reaction),在药物代谢转化中很普遍,是指药物或其它初步代谢物与内源性结合剂的结合反应,使药物毒性或活性降低和极性增加而易于排出。以葡萄糖醛酸(GA)结合反应为最常见,吗啡、可待因、类固醇等在体内由微粒体中的糖醛酸转移酶催化尿苷二磷酸葡萄糖醛酸(UDP-glucuronyl transferases,UDPGA)进行反应,使其水溶性增加,易于排泄。除肝脏外,肾、肠粘膜也能进行葡萄糖醛酸结合反应。含羟基化合物或芳香族胺类的氨基可发生硫酸盐结合反应,生成硫酸酯化合物,在此结合反应中硫酸盐必须先与ATP反应生成活性硫酸供体-即3’-磷酸腺苷5’-磷酸硫酸(PAPS),GA和硫酸盐结合反应有竞争性抑制作用,但因硫酸盐来源少,易发生饱和。许多卤代化合物和环氧化合物可与GSH结合,该结合物主要从胆汁排泄,或进一步代谢,再乙酰化后生成硫醚尿酸随尿排出。乙酰结合反应是多种芳香胺的结合形式,通常磺胺乙酰化即失去抗菌活性,水溶性反而降低,在乙酰化结合反应中结合剂必先活化为乙酰CoA。许多酚、胺类药物如儿茶酚胺等可在体内进行甲基结合反应,甲基化反应中的甲基来自S-腺苷甲硫氨酸(SAM),且常发生在O、S、N原子上。另外,许多的氨基酸,如甘氨酸、半胱氨酸、丝氨酸、赖氨酸等也可作为结合剂。 第二节 药物在肝脏内的代谢 一、药物在肝内的生物转化 肝脏在药物(或外源性毒物)的代谢和处置中起着十分重要的作用,大多数药物和毒物在肝内经生物转化作用而排出体外。肝脏的病理状态可以影响药物在体内的代谢过程,从而影响药物的疗效和不良反应。另一方面,药物的代谢过程中的产物,可以造成肝损害。药物在肝内所进行的生物转化过程,可分为两个阶段:①氧化、还原和水解反应;②结合作用。

(一)第一相反应 多数药物的第一相反应在肝细胞的光面内质网(微粒体)处进行。此系由一组药酶(又称混合功能氧化酶系)所催化的各种类型的氧化作用,使非极性脂溶性化合物产生带氧的极性基因(如羟基),从而增加其水溶性。有时羟化后形成的不稳定产物还可进一步分解,脱去原来的烷基或氨基等。其反应可概括如下:

D+A→DA NADPH+DA+H+→DAH2+NADP- DAH2+O2+HADPH→A+DOH+H2O+NADP- (注:D=药物;A=CYP450) 药酶是光面内质网上的一组混合功能氧化酶系,其中最重要的是CYP450,其他有关的酶和辅酶包括:NADPHCYP450还原酶、细胞色素b5、磷脂酰胆碱和NADPH等。CYP450是一种铁卟啉蛋白,能进行氧化和还原。当外源性化学物质进入肝细胞后,即在光面内质网上与氧化型P450结合,形成一种复合物,再在NADPHCYP450还原酶作用下,被NADPH所提供的电子还原,并形成还原型复合物。后者与分子氧(O2)作用,产生含氧复合物,并接受NADPH所提供的电子,与O2形成H2O,同时药物(或毒物)被氧化成为氧化产物。

CYP450:药物代谢的第一相反应,主要在肝细胞的光面内质网(微粒体)进行,此过程系由一组混合功能氧化酶系(又称药酶)所催化促进,其中最重要的是P450和有关的辅酶类。P450酶系包括二个重要的蛋白质组分:含铁的血红素蛋白和黄素蛋白,后者能从NADPH将电子转移至P450底物复合体。药物与P450结合位点与血红素分子非常接近,有利于电子的转移。药物与氧化型P450结合,此时血红素的铁为三价铁(Fe3+),通过NADPH还原酶的作用,将NADPH的电子转移给P450,使其还原,血红素铁成二价(Fe2+)。还原型的P450药物复合物与氧分子作用,成为含氧复合物,并接受NADPH所提供的电子,与氧生成H2O,同时药物也被氧化,P450又成为氧化型(Fe3+)。如此反复循环,使药物进行第一相的代谢。 P450实际上为同一家庭的多种异构型。迄今为止,人类P450的基因已发现有27种,编码多种P450。基本上分成至少4个基因族,又可进一步区分为不同亚族。其分类为CYP1,CYP2,CYP3和CYP4,亚族的分类按英语A、B、C和阿拉伯数字1,2,3等进一步分类。按其功能,人类的P450可分成二类。CYP1,2,3,主要代谢外源性化合物,如药物、毒物等,有交叉的底物特异性,常可被外源性物质诱导,在进化过程中,其保守性差。GYP4则主要代谢内源性物质,有高度特异性,通常不能被外源性物质诱导,在进行过程中相对保守。此类P450在类固醇、脂肪酸和前列腺素代谢中起作用。在药物代谢中起重要作用的P450。

表2-1具有代表性药物代谢CYP1,CYP2和CYP3亚家族 P450亚族 代谢的底物(药物) CYP1A2 氧阿米替林,咖啡因,氟哌啶醇,茶碱,他克林,西咪替丁 CYP2B6 环磷酰胺 CYP2C 卡马西平,环磷酰胺,地西泮,布洛芬,奈普生,奥美拉唑,苯妥英,普奈洛尔,甲苯磺西脲

CYP2D6 异喹胍,大多数β受体拮抗剂,氧阿米替林,氯丙嗪,可待因,右美沙芬,恩卡尼,氟哌啶醇,去甲替林,维拉帕米

CYP2E 对乙酰氨基酚,乙醇,氟烷 CYP3A 胺碘酮,卡马西平,西沙必利,可卡因,皮质醇,环孢素,氨苯砜,地塞米松,地尔硫草,红霉素,丙米嗪,利多卡因,洛伐他汀,硝苯地平,孕酮,他克莫司,他莫昔芬,睾丸酮,丙戊酸盐,维拉帕米,长春新碱,华法令 一般说来,药物经过第一相的氧化、还原等作用,变为极性和水溶性较高而活性低的代谢物,再经过第二相的结合作用,通过胆汁或尿液排到体外。但有些药物,在P450药酶作用下,转化为对肝细胞肝毒性的代谢物。

(二)第二相反应 药物经过第一相反应后,往往要通过结合反应,分别与极性配体如葡萄糖醛酸、硫酸、甲基、乙酰基、硫基、谷胱甘肽、甘氨酸、谷酰胺等基因结合。通过结合作用,不仅遮盖了药物分子上某些功能基因,而且还可改变其理化性质,增加其水溶性,通过胆汁或尿液排出体外。药物结合作用的相对能力也有不同,如葡萄糖醛酸结合、乙酰化和甲基化是高能力组,