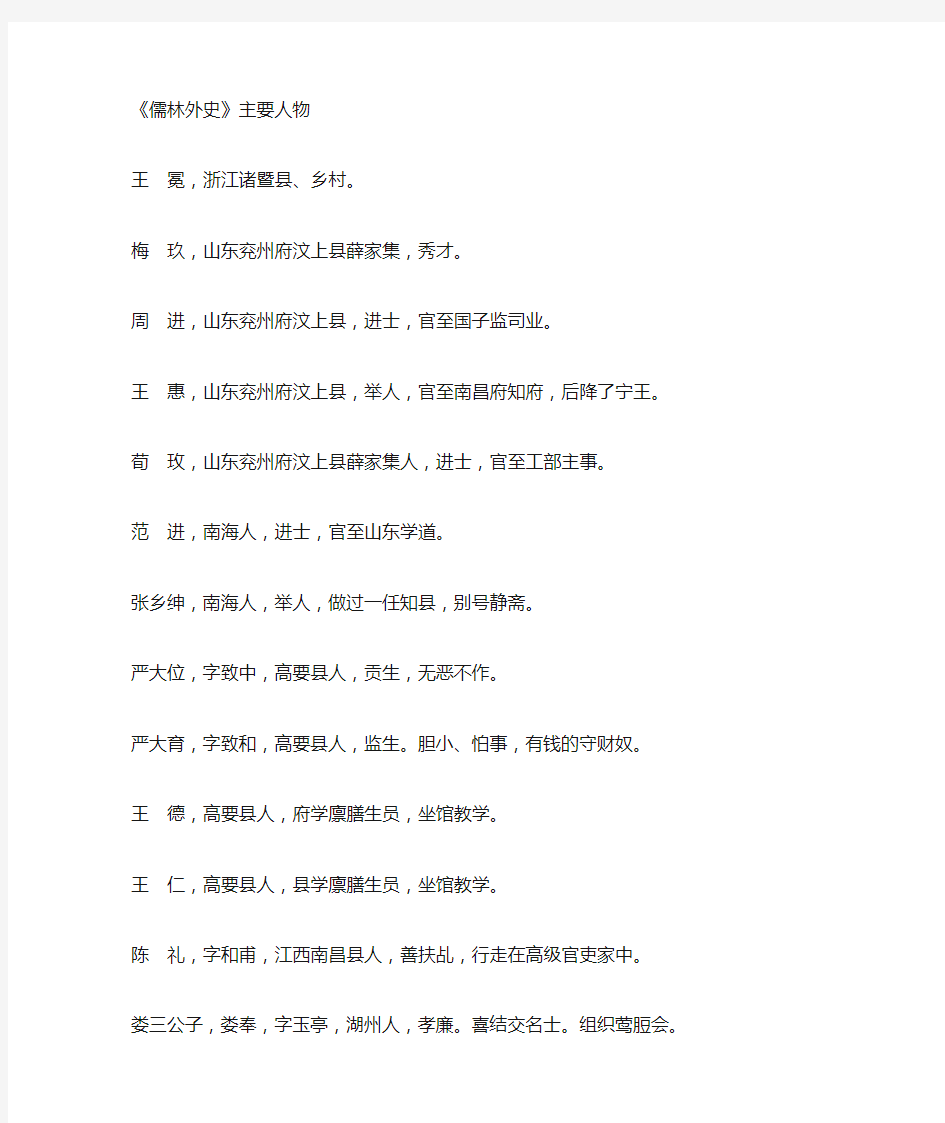

《儒林外史》主要人物

王冕,浙江诸暨县、乡村。

梅玖,山东兖州府汶上县薛家集,秀才。

周进,山东兖州府汶上县,进士,官至国子监司业。

王惠,山东兖州府汶上县,举人,官至南昌府知府,后降了宁王。

荀玫,山东兖州府汶上县薛家集人,进士,官至工部主事。

范进,南海人,进士,官至山东学道。

张乡绅,南海人,举人,做过一任知县,别号静斋。

严大位,字致中,高要县人,贡生,无恶不作。

严大育,字致和,高要县人,监生。胆小、怕事,有钱的守财奴。

王德,高要县人,府学廪膳生员,坐馆教学。

王仁,高要县人,县学廪膳生员,坐馆教学。

陈礼,字和甫,江西南昌县人,善扶乩,行走在高级官吏家中。

娄三公子,娄奉,字玉亭,湖州人,孝廉。喜结交名士。组织莺脰会。

娄四公子,娄瓒,字瑟亭,湖州人,在监读书。

杨执中,湖州新市镇东四里的人,廪生俟贡,喜读书。做了娄府宾客。

鲁编修,湖州人,在京城翰林院供职,后告假还乡。

蘧冼夫,蘧公孙,嘉兴人。秀才,后入赘鲁编修家女婿。

鲁小姐,湖州人,蘧公孙的妻子,从小喜欢读八股文,脑子里记得三千篇文章。

权勿用,字潜斋,浙江萧山县人,老童生。做了娄府一段时间宾客。

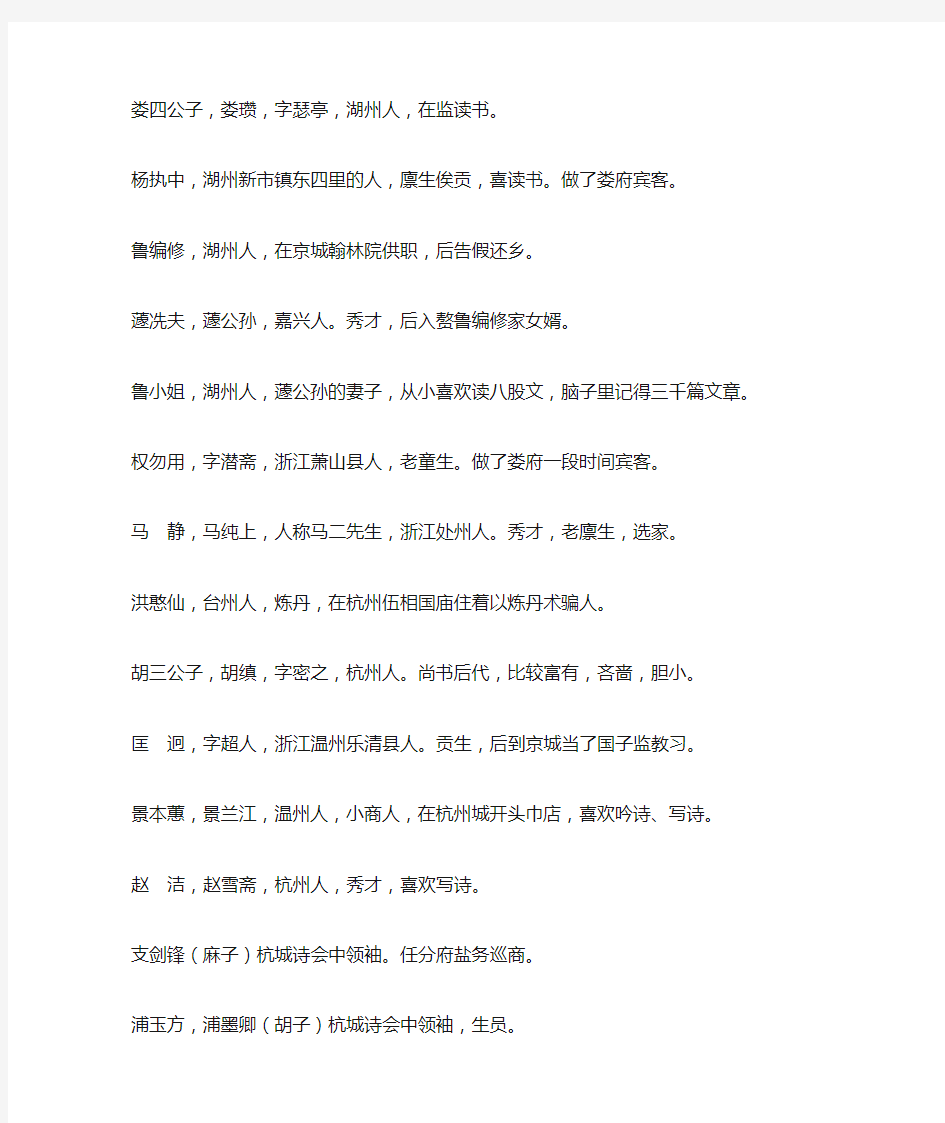

马静,马纯上,人称马二先生,浙江处州人。秀才,老廪生,选家。

洪憨仙,台州人,炼丹,在杭州伍相国庙住着以炼丹术骗人。

胡三公子,胡缜,字密之,杭州人。尚书后代,比较富有,吝啬,胆小。

匡迥,字超人,浙江温州乐清县人。贡生,后到京城当了国子监教习。

景本蕙,景兰江,温州人,小商人,在杭州城开头巾店,喜欢吟诗、写诗。

赵洁,赵雪斋,杭州人,秀才,喜欢写诗。

支剑锋(麻子)杭城诗会中领袖。任分府盐务巡商。

浦玉方,浦墨卿(胡子)杭城诗会中领袖,生员。

金东崖,绍兴府会稽人。吏部掌案,着有《四书讲章》,花五百两银子找抢手替儿子考秀才。

卫体善,浙江建德人,建德乡榜,选家。

随笒庵,浙江石门人,老贡生,选家。

牛布衣,绍兴人,诗人,在山东范学道身边做过幕客,后病死在芜湖甘露庵。

牛浦郎,芜湖人。从甘露庵和尚处得到牛布衣的诗稿,便自称牛布衣和名士来往。

牛瑶,字玉圃,徽州人,在扬州大盐商万家吃嘴皮子饭,后被赶走。

万雪斋,扬州大盐商。出身微贱,后暴富。

鲍文卿,南京水西门,做过安庆崔按察的门人,家中几代戏行。后来自己成立了戏班子,经常在杜家兄弟家活动。

鲍庭玺,鲍文卿的过继儿子,先娶王管家女儿,生孩子死了,又娶胡家女儿。

辛东之,扬州名士。后到南京,经常参与名士们的活动。

金寓刘,扬州名士。后到南京,经常参与名士们的活动。

季恬逸,安庆人,跟着名人噌饭吃,自己没能力。

季佳,字苇萧,安庆府怀宁县人,考过童生案首,和慎卿、少卿相交甚好,和慎卿定梨

园榜。后到京城作了高官的幕客。

萧鼎,字金铉,安庆人,选家。在南京被诸葛天申雇用给选文章。

诸葛佑、字天申,江苏盱眙县人。在南京花银子让萧金铉给选文章刻印。

杜倩,字慎卿,天长县人。在南京娶了妾,组织莫愁湖大会,后入了贡,到京城参加乡试。

郭铁笔,芜湖县人,喜欢刻图章,在南京名士间活动。

来霞士,扬州道士,喜欢写诗,在南京和名士经常活动。

韦四太爷,滁州乌衣镇人。坐馆先生,喜饮酒,在杜少卿家中大醉。

臧三爷,臧荼,字蓼斋,和杜少卿是同学,杜称他是学里翘楚。和杜少卿借三百两银子买了一个廪生。

卢华士,南京仓巷里人,官宦之家。

迟均,迟衡山,句容人。有制作礼乐之才,组织了建造吴泰伯祠。和杜少卿相交甚好。杜少卿,天长县人,秀才,喜结交名士,装病推辞做官。

薛乡绅,南京鼓楼街,请杜少卿去吃饭,杜没去。

萧柏泉,名树滋,扬州人。人称萧姑娘。参加了吴泰伯祠建城大典仪式。

余夔,字和声,采石人,人称余美人。参加了吴泰伯祠建城大典仪式。

高老先生,江苏六合县人,在薛乡绅家吃酒时,批评“少卿是他杜家第一个败类!”

庄尚志,字绍光,南京北门桥人,是南京累代的读书人家,被朝廷征辟进京,不久返回,朝廷把南京玄武湖赐给他住。

庄濯江,庄绍光的侄子,住在莲花桥。他用几千两银子在鸡鸣山修曹武惠王墓(宋曹彬)。为欢送虞博士离任,庄在住处举办登高会。

卢德,字信侯,湖广人。喜欢收集历朝名人的诗词,和庄绍光来往密切。

虞博士,虞育德,字果行,应天苏州府常熟县麟绂镇人。进士,国子监博士,管理南京教育。担任吴泰伯祠落成大典主祭。

武书,字正字,农村人,家贫、独子,母死是少卿帮助办的丧事,跟少卿学诗。在国子监读书,总考第一。

萧采,字云仙,成都二十里外东山人,其父萧昊轩。后任应天府江淮卫守备。

虞华轩,五河人,他七、八岁就是一个神童。虞花几百两银子银子修葺元武阁。父亲是太守,家中比较富有,没出仕。

余特,字有达,江苏五河余家巷人,有学问。在无为州替一件人命案说情,得到一百多两银子,差点惹出官司,后被选了徽州府学训导。

余持,字有重,余有达的弟弟,五河县饱学秀才。为哥哥挡了一桩官司,后跟着他哥哥去徽州府学任上。

王玉辉,徽州人,老秀才,一生立志着三部书。他同意女儿为死去的丈夫殉节。受到了余特的关照。

施御史,南京人,参与了为万中书贿买中书的事。

秦中书,南京人,在家请万中书等吃酒,万在席间被江宁县令带衙役抓走了。

万中书,万里,万青云,台州人,二十年前的秀才。在秦中书家吃酒,席间被江宁县令带衙役将他抓走。后被凤四老爷想办法救出。

唐二棒锤,五河人,举人,与虞华轩同案进的学,是唐三痰的哥哥。他侄子来见他写了‘门年愚侄’的帖子,他搞不清对错,找虞华轩和余特请教还进行了争吵。

成老爹,五河乡下人,也是一个秀才,当了兴贩行的行头,专门给人买卖房地产做中介。因说假话,在虞华轩家饿了一顿肚子。

陈四老爷,陈木南,太平府人。住在南京,寓在东水关董家河房。和表弟徐九公子借银子去结交妓女,后欠了债务还不了就跑到福建去找表弟。

徐九公子,徐咏,南京人。国公府后代,比较富有。其哥徐三公子是高官。后跟着去了福建漳州府任上。

题目:浅析《儒林外史》中杜慎卿的形象 姓名:张烁 学号:100101312 专业:汉语言文学 指导教师:吕贤平 所在学校:闽南师范大学 2013年06 月20 日

目录 一、傲慢的名士。 (3) 二、优雅的名士。 (4) 三、虚伪的名士。................................... 错误!未定义书签。参考文献:. (7)

浅析《儒林外史》中杜慎卿的形象 张烁 (闽南师范大学中文系 10级师本三班) 摘要 《儒林外史》中写的名士不少,但真正像名士的不多。直到第二 十九回,我们才看到一位典型的名士——杜慎卿。只见他“穿着是莺 背色的夹纱直裰,手摇诗扇,脚踏丝履”,走到我们面前,“面如传粉,眼若点漆,温恭而雅,飘然有神仙之概。”杜慎卿兼有“子建之才,潘安之貌”果是不同凡响。本文从傲慢、优雅、虚伪三个方面来展示 杜慎卿的形象。 关键词:杜慎卿;名士;傲慢;优雅;虚伪 在《儒林外史》的名士群里,杜慎卿无疑算得上是一位出类拔萃的人物,他 是一位真正的名士,和那些招摇撞骗、自吹自擂的假名士不可同日而语。他似乎是什么都有了,高贵的门第,出众的才华,风雅秀美的仪表,大把的银子,到处 有人捧他,到处有人为他抬轿,但是他的生活却空虚而又无聊,杜慎卿到底是一个怎样的人?本文带你走进儒林,走近杜慎卿。 一、傲慢的名士。 杜慎卿待人接物、谈吐举止之间,自有一种名士风度,难怪南京的那些文人学子,众星拱月一般地围在他的身边,杜慎卿出身名门望族,一般的人物不在他眼里。正如郭铁笔所恭维的:“尊府是一门三鼎甲,四代六尚书,门生故吏天下 都散满了。督、抚、司、道,在外头做,不计其数。”杜慎卿既是这样一种家庭出身,他的傲视一般官吏也就不难理解了。 极想巴结他的诸葛天申在杜慎卿到金陵的第二天就去拜他,结果杜慎卿不在家。“一直到三日,才见那杜公孙来回拜”,对于诸葛天申这种“俗人”,杜慎卿

儒林外史人物全 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

《儒林外史》主要人物王冕,浙江诸暨县、乡村。 梅玖,山东兖州府汶上县薛家集,秀才。 周进,山东兖州府汶上县,进士,官至国子监司业。 王惠,山东兖州府汶上县,举人,官至南昌府知府,后降了宁王。 荀玫,山东兖州府汶上县薛家集人,进士,官至工部主事。 范进,南海人,进士,官至山东学道。 张乡绅,南海人,举人,做过一任知县,别号静斋。 严大位,字致中,高要县人,贡生,无恶不作。 严大育,字致和,高要县人,监生。胆小、怕事,有钱的守财奴。 王德,高要县人,府学廪膳生员,坐馆教学。 王仁,高要县人,县学廪膳生员,坐馆教学。 陈礼,字和甫,江西南昌县人,善扶乩,行走在高级官吏家中。 娄三公子,娄奉,字玉亭,湖州人,孝廉。喜结交名士。组织莺脰会。娄四公子,娄瓒,字瑟亭,湖州人,在监读书。 杨执中,湖州新市镇东四里的人,廪生俟贡,喜读书。做了娄府宾客。鲁编修,湖州人,在京城翰林院供职,后告假还乡。 蘧冼夫,蘧公孙,嘉兴人。秀才,后入赘鲁编修家女婿。 鲁小姐,湖州人,蘧公孙的妻子,从小喜欢读八股文,脑子里记得三千篇文章。 权勿用,字潜斋,浙江萧山县人,老童生。做了娄府一段时间宾客。 马静,马纯上,人称马二先生,浙江处州人。秀才,老廪生,选家。

洪憨仙,台州人,炼丹,在杭州伍相国庙住着以炼丹术骗人。 胡三公子,胡缜,字密之,杭州人。尚书后代,比较富有,吝啬,胆小。 匡迥,字超人,浙江温州乐清县人。贡生,后到京城当了国子监教习。 景本蕙,景兰江,温州人,小商人,在杭州城开头巾店,喜欢吟诗、写诗。 赵洁,赵雪斋,杭州人,秀才,喜欢写诗。 支剑锋(麻子)杭城诗会中领袖。任分府盐务巡商。 浦玉方,浦墨卿(胡子)杭城诗会中领袖,生员。 金东崖,绍兴府会稽人。吏部掌案,着有《四书讲章》,花五百两银子找抢手替儿子考秀才。 卫体善,浙江建德人,建德乡榜,选家。 随笒庵,浙江石门人,老贡生,选家。 牛布衣,绍兴人,诗人,在山东范学道身边做过幕客,后病死在芜湖甘露庵。 牛浦郎,芜湖人。从甘露庵和尚处得到牛布衣的诗稿,便自称牛布衣和名士来往。 牛瑶,字玉圃,徽州人,在扬州大盐商万家吃嘴皮子饭,后被赶走。万雪斋,扬州大盐商。出身微贱,后暴富。 鲍文卿,南京水西门,做过安庆崔按察的门人,家中几代戏行。后来自己成立了戏班子,经常在杜家兄弟家活动。

儒林外史五河县人物简析儒士阶层:程朱理学思想的迫害,假道学,虚伪,自以为是正人君子,其实自私自利、瞧不起别人,甚至贪赃枉法 1余特(字有达)明经先生 迂直,不能有辱名教 汤公子拜名帖里落款“同学晚弟”,余大认为非求教之诚。不接受拜馆 性情自傲,自命清高,言语苛刻,当面一套,背后一套,假 在与迟衡山、武正字,杜少卿在河房里一同吃酒时,余大先生谈到汤家(汤镇台)请他做馆的一段话;说了一遍,笑道:“武夫可见不过如此。 但后来与汤镇台吃酒时,又当面奉承余大先生道:“老先生功在社稷,今日角巾私第,口不言功,真古名将风度。” 假君子,无视人命贪财 而今有一件事,你说一个情罢。这人家可以出得四百两银子,有三个人分;先生可以分得 一百三十多两银子,权且拿回家去做了老伯、老伯母的大事。我将来再 为情罢。”余大先生欢喜,谢了州尊,出去会了那人。那人姓风,名影, 是一件人命牵连的事。余大先生替他说过(作伪证),州尊准了,出来兑了银子,辞别知州,收拾行李回家。 为了安葬父母,余大不惜出面为杀人犯作伪证,他的孝道令人怀疑。为了袒护自己哥哥,余二装作糊涂,他的品行也难称高尚。吴敬梓笔下的余家弟兄两个,开始他们被称作品行、文章是从古没有的,而后他们干出了作伪证收赃银和袒护犯罪的不道德行为。这是吴敬梓采用了先扬后抑的手法,剥丝抽茧的暴漏了余家兄弟的虚伪品行。 自私自利、怕对自己运势不好,假孝,把父母灵柩在家里十几年 灵柩在家里十几年 余大先生道:“正是。敝邑最重这一件事。人家因寻地艰难,每每担误着先人,不能就葬。 2虞华轩神童通彻经史子集学问诗赋了得官宦之家曾祖是尚书,祖是翰林,父是太守,真正是个大家 表面是个儒士,实际自恃地位高,

儒林外史牛浦郎人物形象分析精华版 “儒林外史”是由清代吴敬梓所著的长篇小说,计五十六回。是一部伟大的现实主义作品,达到了古代讽刺小说的顶峰。以写实主义描绘各类人士对于“功名富贵”的不同表现,一方面真实的揭示人性被腐蚀的过程和原因,从而对当时吏治的腐败、科举的弊端礼教的虚伪等进行了深刻的批判和嘲讽;一方面热情地歌颂了少数人物以坚持自我的方式所作的对于人性的守护,从而寄寓了作者的理想。白话的运用已趋纯熟自如,人物性格的刻画也颇为深入细腻。 吴敬梓,安徽全椒人,1701-1754,历经康熙,雍正,乾隆三朝,从未出仕,以秀才终老。其于1733年移居南京,书中很多白话可以和现在的南京方言相对照,非常有趣,建议有语言学家研究下(如餬-指糊弄,现在方言仍有鬼餬,餬鬼的用法)。“儒林”一词源出《史记》“儒林列传”。是“儒者之林”,指学术界等;“外史”一词指有别于正史,国史。书中描述的历史年代虽然假托为明,实际上描绘的是清代广泛的社会生活。 今天想和大家一起讨论一个书中的小人物,牛浦郎,在书中从第二十回开始出场到第二十四回落幕。作家描述了人物从一个无知懵懂少年成长为江湖骗子的历史,揭露了社会上因名利而存在的骗子圈的现象。待我慢慢道来。

牛浦郎父母双亡,跟随祖父经营个小香烛店,负责讨要赊账,因为勤奋好学,就从店里偷钱买书,晚上跑到寺里去借光读书。寺里老和尚发现后,深为感叹,就每天留其读书。一日,和尚听其读诗,大为赞赏,答应他过几日给他几本诗看。(这里一段原文是:和尚见他出语不俗,便问道:“你看这诗,讲的来么?”浦郎道:“讲不来的也多;若有一两句讲的来,不由得心里觉得欢喜。”可见,牛浦郎此时是非常的淳朴,同时也从学习中找到了乐趣)原来,之前有大家牛布衣借宿寺里,后来病故,死前将其诗集交给了和尚。和尚看牛浦郎喜欢读诗,便想起这两本诗集来。牛浦郎读诗心切,忍不住将诗集偷拿出来,一读之下“不觉眉花眼笑,手舞足蹈的起来”。原来那些诗的题目上都写着“呈相国某大人”“怀督学周大人”等等字样,这就诱发了牛浦郎求名之念,他想:“可见只要会做两句诗,并不要进学、中举,就可以同这些老爷们往来。何等荣耀!”(变生邪念,先从羡慕再到冒名,正常心理反应之一)于是想到诗上只写了布衣,没有名字,索性自己就冒名一下,用他的号加自己的名。改日去刻章时受到了郭铁笔的热心接待,不仅以礼相待,而且还不敢收费,某种程度上又让牛浦郎的虚荣心得到了满足,坚定了其诈骗道路。 接下来,牛浦郎在祖父的安排下娶了亲,路遇老和尚进京投靠弟子,想到无人对证,就欣然冒名牛布衣了。因为其一心想结交权贵,无心经营,没几个月小店就破产了,祖父一气之下也病故了。牛浦郎为办丧事,把房子也卖了,借住到舅丈家中。(此章描写的牛浦郎祖父与其妻子的外公卜老的两个社会底层老人的多年之交非常形象) 牛浦郎冒充牛布衣之后,本地只有几个念书人来往,和他向往的交往权贵相去甚远。一日,候补知县董瑛闻名来拜访,牛浦郎让舅丈捧茶待客,因为礼节不全的问题,当面羞辱了舅丈。事后,双方争执时,他竟然扬言:“明日向董老爷说,拿帖子送到芜湖县,先打一顿板子!”两位舅丈大怒,把牛浦郎赶了出来。(这里面表现了牛浦郎第一次接触社会上层,要摆点基本礼节,可惜没有事先培训好,舅丈的生气开始是牛浦郎不该当着董瑛的面提出来不对,惹得老爷笑话,后来才激化到告官。牛浦郎的底气何来?是从董瑛的拜访来后就觉得自己也是同一社会阶层了) 牛浦郎失去生活依靠后,偶尔机会知道董瑛已经上任,立马萌生了继续假冒牛布衣,攀附权贵的想法,把和尚寺里的杂物卖了,去投奔董瑛。半路上,遇到了扬州大盐商万雪斋的代笔牛玉圃,被其收为侄孙。(牛玉圃为何收其为侄孙?书中没有交待,二人萍水相逢,牛

浅析《儒林外史》中杜少卿人物形象 《儒林外史》是清代吴敬梓编写的长篇章回体讽刺小说,是古代讽刺文学的典范。《儒林外史》假托明代,对堕落的文士、腐败的朝政和吃人的科举给予揭露。书中人物,交相呼应,有痴迷八股文的马二,有讲究“文行出处”的杜少卿,也有在功名利禄下丧失人性的严贡生等。在黑暗的科举制度下,作者极力歌颂出污泥而不染,行为中有些离经叛道,思想中具有某些民主主义的成份的真儒名贤杜少卿。杜少卿是《儒林外史》第一人物,作者着力刻画的人物中有正派也有反派(比如匡超人),作者本意力挺的则是正派中的庄虞杜迟诸贤人,而这几位之中,杜少卿在很大程度上是作者自况,因之也成为书中花费笔墨最多、个性最丰满、给人印象最深的人物。在杜少卿身上,作者以自己的原型,把个人的切肤之痛置放在理性的体认和历史的嘲讽之下,写出了复杂而多厄的文化生命现象。 一、淡薄功名,傲视权贵。 杜少卿是作者极力称赞的人物,淡薄功名,讲究“文行出处”,对朝政有清醒的认识。在科举制度和八股毒害的世间,科举成为求取功名仕途的桥梁,极少数人一跃而上,一旦成名就变身为鱼肉百姓、贪得无厌的假名士,一味追逐功名富贵,从而“把那文行出处都看轻了”。 杜少卿与之完全不同,他是真儒名贤,出身于“一门三鼎甲,四代六尚书”的大官僚地主家庭,有着豪放狂傲的性格。他自己是秀才,一提到县里的秀才,他就骂:“学里秀才,未见得好似奴才。”有个叫臧荼的,像马二一样,跑来对他说补了廪就可以坐堂、洒签、打人。但杜少卿根本看不起这样的人,嬉笑怒骂地说:“你这匪类,下流无耻极矣!”。皇上征辟,对他人来说求之不得,而他则避之不及,装病拒绝出仕。汪盐商生日宴请王知县,三番五次请杜少卿作陪。杜少卿坚拒绝道:“他果然仰慕我,他为什么不先来拜我,倒叫我拜他?况且倒运做秀才,见了本处知县,就要称他老师!王家这一宗灰堆里的进士,他拜我做老师我还不要,我会他怎的?”皇上征辟,对他人来说求之不得,而他则避之不及,装

编修;正面典型-王冕、杜少卿,这是《儒林外史》中主要写的四类人。 鲁小姐 故事:鲁小姐从小被鲁编修当作儿子养,从小读文章,把王守溪的稿子读的滚瓜烂熟,资性高,记心好,胆中有千余篇又懂自己作文章,十分有才学,但由于受到父亲的教 训和影响,八股文在鲁小姐心中地位很高。鲁大老爷见蘧公孙很有才学就想为自己女 儿谋一个好丈夫,但鲁小姐和蘧公孙成亲后,才发现蘧公孙是个作诗的名士,不中进士,对做名的心看的很淡使鲁小姐十分不满和郁闷,但又对形式无可奈何,只好把希 望寄托在儿子身上,在儿子四岁时就拘着他在房间里读《四书》。 形象:①有才华,有学识,从小开始读《四书》《五经》,对八股文十分精通,同时 受八股文毒害很重。

②是八股文的“粉丝”,对进士,功名有所追求,但因为丈夫不才,只能把全 部身心投身在儿子的教育上。 手法:①在鲁小姐出场时,运用典故“沉鱼落雁之容,闭月羞花之貌”写出鲁小姐才 貌出众 ②直接描写和侧面描写,通过“小姐听了父亲的教训,晓妆台畔,刺绣床前, 摆满了一部部的文章;每日丹黄烂然,蝇头细批。人家送来的诗词歌赋,正眼儿也不看他。”“这小姐资性又高,记心又好,到此时,王、康、瞿、薛,以及诸大家之文, 历科程墨,各省宗师考卷,肚里记得三千余篇:自己作出来的文章,又理真法老,花团 锦簇。”一方面突出鲁小姐有才华,但更突出鲁小姐深受八股文的毒害。 ③讽刺。因丈夫不才,在儿子四岁时就开始教儿子读书,通过这一行为,讽刺 出鲁小姐对名利的追求和当时社会的黑暗。 作者态度:刻画鲁小姐这一有才华的形象,但却深受八股文的影响。并且在婚后虽然 对丈夫不满,却无可奈何,只能妥协,并且虽有才华,却不能有所作为,更好表达了 当时社会的黑暗,女子地位的低下和当时科举制度的黑暗。 迟衡山:①建泰伯祠,供人们习学礼乐,成就人才。②与马二谈论时对于举业给出自 己的看法。他认为讲学问只讲学问,不必问功名,讲功名只讲功名,不必问名利,若 两样都要讲,弄到后来一样也做不成,提出了学问与功名不可兼得的道理。③指责惑 于风水者。余大先生有感于本地寻地葬父母很艰难每次当误了先人的安葬,于是向迟 衡山请教,迟衡山认为地下干暖,无风无蚁,得安先人就够了,认为安葬看风水是迷信。 迟衡山:①一位不折不扣的正人君子②对社会政治文化极为不满③是正统儒家思想的 化身④社会责任感强5.蔑视功名,追求真意义上的学问 迟衡山:对比。把迟衡山与那些只会互相吹捧谋取权力地位的人和像马纯上一样为了 权力而做举业的人对比②前文修建泰伯祠与后文泰伯祠成废墟形成对比 迟衡山:歌颂了封建时代真儒的形象,希望做人就要像迟衡山一样品行端正,遵守道德。后文用泰伯祠的坍塌破败告诉世人真正的知识分子身处危世,那种实现崇高的现 实使命和历史责任的理想不会是徒然的幻想。表达了作者对这些人的深切同情与惋惜。讽刺了封建科举制度和八股文,批判了当时的社会风气,揭露了封建社会的黑暗。

《儒林外史》人物形象分析之马二

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《儒林外史》人物形象分析之马二 马二先生是八股制度的虔诚信徒,也真把儒家思想,包括立身做人的一些积极因素,溶入血液,所以宅心仁厚。 马二的举业宣传渗透着封建的说教,讲的尽是“中了举人、进士,即刻就荣宗耀祖”,“显亲扬名才是大孝”之类的腐臭道理。他的大脑塞满了圣贤的语录,再也没有给自己留下思考的空隙。 他既不认识别人,也不认识自己,不合环境而心不在焉,我行我素,颟顸自守,表现出机械而僵硬的喜剧特征。 马二先生的自我抑制,不仅因为在精神上有无形的拘钳,而且因为在物质上也有实际的困窘。他食欲好,食量大,但久困场屋,羞涩的钱囊无法满足胃袋的庞大需求. 他的基本特征就是被封建教条毒害而迂腐僵化. 马二先生的悲剧性格 《儒林外史》中,马纯上一出场,便是仗义疏财救公孙,隔一回又资助落魄的匡超人。虽难免贪财小弊,但为人也算是古道热肠了。可惜科场不利,虽然“补廪二十四年......共考过六七个案首”,却还只是“秀才出身”。 二先生选书,时常一个批语要作半夜,“要那读文章的,读了这一篇就悟出十几篇的道理”,治学不可谓不认真。然而总未中过,是何道理? 卫体善说他的文章“于理法全然不知”,他自己却认为“文章总以理法为主”,批文章“也全是不可带词赋气”,匡超人也说他“理法有余,才气不足”。谁是谁非,让人糊涂。还是高翰林说得明白,“那马先生讲了半生,讲的都是些不中的举业”!为何?原是不懂得“揣摩”二字,不知大场跟学道选文章竟是“两样看法”。 马纯上批文引《语类》,在家注《春秋》,他也揣摩,但他揣摩的是学问,是古圣先贤的话,而非考场道理。用现在的话说,也就是没有掌握考试的方法,焉能得中? 迟衡山由是感叹:“讲学问的只讲学问,不必问功名,讲功名的只讲功名,不必问学问。若是两样都要讲,弄到后来,一样也做不成。”真真一语中的,功名学问,也就如鱼与熊掌一般,不可兼得也。 科举时代,文人出身,科甲是正途,“异路功名”,终是有限。如是只求功名,讲究举业即可。而那些能够流传下来的名字,它的主人在举业以外,还得另有一技之长才行。我们只知郑板桥画好,却不知他举业如何,但可想而知,若非他的官名,他的画断断不能流传那么广。《红楼梦》中,张先生为秦可卿看病一节,虽无浓墨重彩,却也可借此窥出世人对技艺的态度。贾珍就说:“人家原不是混饭吃久惯行医的人。”医术也如琴棋书画,兼通是风雅,但若以此为生,则是十分低贱的职业了。无论你的兴趣爱好是什么,前提就是要入仕当官,你的一技之长才能得到世人的尊重。反过来说,当官只得一世之名,若要留名儿与后人景仰,非得有真才实学不可。事实证明,我们现在熟知的文人的名字,总比清官的要来得多。官名文名,正是互为相长。 但是这等程度,并非人人都可以达到的。世上更多的是平常人,功名学问,二者求一,已是十分艰难了。然而还有一等痴心人,妄想二者兼得,结果只能像迟衡山所说,“一样都做不成”了。 想马二先生不过碌碌庸人,虽是一生着实讲究举业,但到后来还得靠学道保题他的优行才得官做,只好算作异路功名,为正途出身之人所不齿。如他能不讲学问,专心功名,成为高翰林一类官员,料应不难。如他能一心只求学问,不问功名,在下也不失为杜少卿一流人物。可叹他贪求二者兼得,终于竟是一事无成。

《儒林外史》人物形象分析之马二 马二先生是八股制度的虔诚信徒,也真把儒家思想,包括立身做人的一些积极因素,溶入血液,所以宅心仁厚。 马二的举业宣传渗透着封建的说教,讲的尽是“中了举人、进士,即刻就荣宗耀祖”,“显亲扬名才是大孝”之类的腐臭道理。他的大脑塞满了圣贤的语录,再也没有给自己留下思考的空隙。 他既不认识别人,也不认识自己,不合环境而心不在焉,我行我素,颟顸自守,表现出机械而僵硬的喜剧特征。 马二先生的自我抑制,不仅因为在精神上有无形的拘钳,而且因为在物质上也有实际的困窘。他食欲好,食量大,但久困场屋,羞涩的钱囊无法满足胃袋的庞大需求. 他的基本特征就是被封建教条毒害而迂腐僵化. 马二先生的悲剧性格 《儒林外史》中,马纯上一出场,便是仗义疏财救公孙,隔一回又资助落魄的匡超人。虽难免贪财小弊,但为人也算是古道热肠了。可惜科场不利,虽然“补廪二十四年......共考过六七个案首”,却还只是“秀才出身”。 二先生选书,时常一个批语要作半夜,“要那读文章的,读了这一篇就悟出十几篇的道理”,治学不可谓不认真。然而总未中过,是何道理? 卫体善说他的文章“于理法全然不知”,他自己却认为“文章总以理法为主”,批文章“也全是不可带词赋气”,匡超人也说他“理法有余,才气不足”。谁是谁非,让人糊涂。还是高翰林说得明白,“那马先生讲了半生,讲的都是些不中的举业”!为何?原是不懂得“揣摩”二字,不知大场跟学道选文章竟是“两样看法”。 马纯上批文引《语类》,在家注《春秋》,他也揣摩,但他揣摩的是学问,是古圣先贤的话,而非考场道理。用现在的话说,也就是没有掌握考试的方法,焉能得中? 迟衡山由是感叹:“讲学问的只讲学问,不必问功名,讲功名的只讲功名,不必问学问。若是两样都要讲,弄到后来,一样也做不成。”真真一语中的,功名学问,也就如鱼与熊掌一般,不可兼得也。 科举时代,文人出身,科甲是正途,“异路功名”,终是有限。如是只求功名,讲究举业即可。而那些能够流传下来的名字,它的主人在举业以外,还得另有一技之长才行。我们只知郑板桥画好,却不知他举业如何,但可想而知,若非他的官名,他的画断断不能流传那么广。《红楼梦》中,张先生为秦可卿看病一节,虽无浓墨重彩,却也可借此窥出世人对技艺的态度。贾珍就说:“人家原不是混饭吃久惯行医的人。”医术也如琴棋书画,兼通是风雅,但若以此为生,则是十分低贱的职业了。无论你的兴趣爱好是什么,前提就是要入仕当官,你的一技之长才能得到世人的尊重。反过来说,当官只得一世之名,若要留名儿与后人景仰,非得有真才实学不可。事实证明,我们现在熟知的文人的名字,总比清官的要来得多。官名文名,正是互为相长。 但是这等程度,并非人人都可以达到的。世上更多的是平常人,功名学问,二者求一,已是十分艰难了。然而还有一等痴心人,妄想二者兼得,结果只能像迟衡山所说,“一样都做不成”了。 想马二先生不过碌碌庸人,虽是一生着实讲究举业,但到后来还得靠学道保题他的优行才得官做,只好算作异路功名,为正途出身之人所不齿。如他能不讲学问,专心功名,成为高翰林一类官员,料应不难。如他能一心只求学问,不问功名,在下也不失为杜少卿一流人物。可叹他贪求二者兼得,终于竟是一事无成。

评《儒林外史》之人物形象 荼阳上黔陌栗《儒林外史》是一部章回体小说,通过许多精彩的故事反映了读书人的思想和生活,展现了封建社会末期广阔的生活画卷,也反映了科举制毒害社会的黑暗现实。作者吴敬梓,熟悉生活,深入生活,以敏锐的洞察力透过事物复杂的表象,运用细节的描写来刻画,抓住人物的本质的、具有典型性的特征,把其放在当时的典型环境中,在人与人之间的矛盾冲突中,突显人物的行动,通过行动自然地显示出人物各自不同的性格。以幽默风趣个性化的语言和夸张的手法增强了文章的讽刺意味,使一组组人物形象形象鲜明,栩栩如生,从而成为封建社会的一面镜子,对当时的社会现实做出了广阔而深刻的反映。本文即以作者刻画的人物形象进行分析,从而体现作者的写作用意:揭露和讽刺科举制度的腐朽和整个封建道德的虚伪。 《儒林外史》在我国文学史上是具有独特艺术成就的。在作者的笔下,这些人物个个描绘性格鲜明。鲁迅对《儒林外史》在艺术形象的塑造方面的成就曾有过较高评价:“敬梓之所描写者……凡官师、儒者、名士、山人,间亦有市井细民,皆现身纸上,声态并作,使彼世相,如在目前”。文章在内容上是描写了病态社会造就了病态人物,病态心理,充斥悲剧性,但在表现形式上却具有喜剧性。例如,当范进接到报喜的捷报,证实了他的梦想成为现实,这突如其来的欢喜,似一股强大的冲击力,使他那长期受折磨而又脆弱的心灵都承受不住了,于是他疯了,在街上乱跑,不停拍手,嘴里反复说:“噫!好了!我中了!”而其母“喜极而亡”。 “学而优则仕”,这句话害了一批又一批的读书人,为了功名利禄,他们可以废寝忘食地读书,丧失了是非观念,陷入麻木不仁的状态而不自知。例如,考官周进因为自己有过辛酸屈辱的经历,所以对穷困不堪的老童生范进格外垂恩,先后以全副精神细读范的试卷,第一遍觉得不知所云,是篇坏文字;过了一会读第二遍,却“觉得有点意思”,不坏了;后来读第三遍时竟忽然认为它是“天地间至文,真乃一字一珠”,于是认定自己不是“糊涂考官”。 作者运用夸张手法,把真实本质的东西通过变形、夸张,成倍的夸大,使其原形毕露,强化人物形象。周进撞号板,痛哭而至于口吐鲜血;范进见报贴,高兴得至于发疯,胡屠户打了他一巴掌,再也回不过手指来,;严监生见燃着两个灯芯就伸着两个指头不肯断气。这都是从生活中精选出的最有典型意义的细节加以夸张,把人物的精神世界鲜明地展现出来,从而收到形象深入人心的良好效果。 作者擅于运用细节的描写来刻画人物的性格。如第四十五回余敷兄弟验土相坟的一段细节描写,可说是惟妙惟肖,绘形绘声。作者通过对余敷、余殷兄弟二人装腔作势,虽明明是骗人的勾当,却偏要使人深信不疑的神态心理的描绘,把两个可憎的嘴脸表现得淋漓尽致。

儒林外史中的“美与丑” 《儒林外史》作为中国十八世纪一幅全景的风俗画,在讲述知识分子人生的同时涵盖了社会的各个方面。因其对当时社会现实的揭露,一直以来都被人们称为“讽刺之书”。但是,《儒林外史》的成就绝不仅仅在于它的讽刺性,其在人物形象的塑造等方面都体现了高超的艺术。 一、巨大画卷中的人物呈现方式 人物众多是《儒林外史》的一个鲜明特征,在整部书中,吴敬梓写到了大大小小近三百个人物,但却并未给人凌乱之感。究其原因,小说结构上的独特性可谓非常重要的一点。它一反以前的长篇小说形式,没有贯穿首尾的主干,“事与其来俱起,亦与其去俱讫”,“虽云长篇,颇同短制”。以“单点突出,定向发展”的方式呈现人物。与这种结构相对应的,书中的人物性格也并非与生俱来、一成不变的,而是由单一到复杂,随着情节的发展逐步展开的。 二、典型人物的形象分析 《儒林外史》中出现了大量的人物,他们大都各具特色,个性鲜明,给读者留下了深刻的印象。对于如此庞杂的人物,吴敬梓既写到了令人敬佩的理想人士,也写到了令人厌恶的乡野小人。闲斋老人将这些人物分成了四类:“其书以功名富贵为一篇之骨:有心艳功名富贵而媚人下人者;有倚仗功名富贵而骄人傲人者;有假托无意功名富贵自以为高,被人

看破耻笑者;终乃以辞却功名富贵,品地最上一层,为中流砥柱。”而在我们现在看来,书中的主要人物也大致不过此四类。 1.心艳功名富贵而媚人下人者 《儒林外史》是一个以知识分子为主体的世界,他们大都渴望自己能够拥有更多的知识。然而,有些人是想通过知识来武装自己,另一些人则更多的是想通过这种方式给自己带来功名富贵。在儒林中,有的将自己的大半生都奉献给了科举考试,比如:周进、范进。有的将科举考试看作士人的唯一出路,比如:马纯上、赵雪斋。还有的自己在科举考试中取得了一定的成绩,所以也想让其他人继续走科举之路,比如:鲁编修、高翰林。更有自己一无所知而冒充别人、霸占别人成果的牛浦郎。 周进的一生可谓是一出悲喜剧。在没有功名之前,他遭到了秀才梅玖的三次嘲弄,受到了王慧的侮辱和百姓的歧视,他的内心承受着巨大的委屈与不满。于是在看到自己期盼已久又从未见过的地方时,他痛哭发泄内心的不快。终于,有人为他的悲惨经历而动容,凑足二百两银子为其捐了一个“监进场”。而在此之后,周进一路高升,可谓达到了人生的巅峰。而具有讽刺意味的是:与前面的嘲弄相对应的,在周进高中之后,梅玖又来冒充周进的门生,这一前一后的转变实在令人啼笑皆非。

《儒林外史》主要人物 王冕,浙江诸暨县、乡村。 梅玖,山东兖州府汶上县薛家集,秀才。 周进,山东兖州府汶上县,进士,官至国子监司业。 王惠,山东兖州府汶上县,举人,官至南昌府知府,后降了宁王。荀玫,山东兖州府汶上县薛家集人,进士,官至工部主事。 范进,南海人,进士,官至山东学道。 张乡绅,南海人,举人,做过一任知县,别号静斋。 严大位,字致中,高要县人,贡生,无恶不作。 严大育,字致和,高要县人,监生。胆小、怕事,有钱的守财奴。 王德,高要县人,府学廪膳生员,坐馆教学。 王仁,高要县人,县学廪膳生员,坐馆教学。 陈礼,字和甫,江西南昌县人,善扶乩,行走在高级官吏家中。 娄三公子,娄奉,字玉亭,湖州人,孝廉。喜结交名士。组织莺脰会。娄四公子,娄瓒,字瑟亭,湖州人,在监读书。 杨执中,湖州新市镇东四里的人,廪生俟贡,喜读书。做了娄府宾客。

鲁编修,湖州人,在京城翰林院供职,后告假还乡。 蘧冼夫,蘧公孙,嘉兴人。秀才,后入赘鲁编修家女婿。 鲁小姐,湖州人,蘧公孙的妻子,从小喜欢读八股文,脑子里记得三千篇文章。 权勿用,字潜斋,浙江萧山县人,老童生。做了娄府一段时间宾客。 马静,马纯上,人称马二先生,浙江处州人。秀才,老廪生,选家。 洪憨仙,台州人,炼丹,在杭州伍相国庙住着以炼丹术骗人。 胡三公子,胡缜,字密之,杭州人。尚书后代,比较富有,吝啬,胆小。 匡迥,字超人,浙江温州乐清县人。贡生,后到京城当了国子监教习。 景本蕙,景兰江,温州人,小商人,在杭州城开头巾店,喜欢吟诗、写诗。 赵洁,赵雪斋,杭州人,秀才,喜欢写诗。 支剑锋(麻子)杭城诗会中领袖。任分府盐务巡商。 浦玉方,浦墨卿(胡子)杭城诗会中领袖,生员。 金东崖,绍兴府会稽人。吏部掌案,着有《四书讲章》,花五百两银子找抢手替儿子考秀才。卫体善,浙江建德人,建德乡榜,选家。 随笒庵,浙江石门人,老贡生,选家。 牛布衣,绍兴人,诗人,在山东范学道身边做过幕客,后病死在芜湖甘露庵。

儒林外史典型人物 一、腐儒的典型——周进、范进 读过《儒林外史》的人,总也忘不了书中的周进、范进这两个人物,他们是作者在第二、三回中分别着力塑造的两个年纪老大而没有考中科举的可怜虫,这是两个腐儒的典型。二人在中举之前都是很穷困的,受尽别人的白眼和嘲讽。 周进六十多岁还是个童生,依靠在村子里私塾中教书糊口,以后随姐夫经商记帐,在贡院参观时,“周进看着号板,又是一头撞将去。这回不死了,放声大哭起来:‘众人劝着不住。金有余道:你看,这不是疯了吗?好好到贡院来耍,你家又不是死了人,为甚么这号啕痛苦是的?’周进也听不见,只管扶着号板哭个不住。一号哭过,又哭到二号、三号,满地打滚,哭了又哭,哭的众人心里都凄惨起来。金有余见不是事,同行主人一左一右架着他的脖子。他哪里肯起来,哭了一阵又是一阵,直哭到口里吐出鲜血来。”后来商人们答应为他捐一个监生进场,他就破涕为笑,趴到地上磕头,表示要变驴变马来报答他们。

范进也是一个连考二十余次不取的老童生,他是一个从二十岁考到五十四岁才中举,而心理惨遭巨大摧残的典型人物。他在生活中受尽凌辱,他要去考试,岳父胡屠户骂他是“癞蛤蟆想吃天鹅肉。”听到中举的消息后,他起初不敢相信,既而拍着手大笑道:“噫!好!我中了!”欢喜得发了疯。直到挨了胡屠户的耳光之后才清醒过来。多年的愿望实现了,从此可以升官发财,他怎能不欣喜若狂,以致神经错乱呢。 从这两个人物身上,我们可以看出科举制度对文人的毒害之深。它深深的腐蚀着文士的心灵,使一些文人因迷恋举业而完全被动地失去了自我。作者以其悲愤和辛酸的笔触,写出了他们在人格意识方面的扭曲与堕落。 二、贪官污吏的典型——汤奉、王惠 如果可怜的读书人一旦考中了进士,便可以名正言顺的踏入仕途。而那些原本可怜的读书人一旦做了官,很快便会成为贪官污吏。其中汤奉和王惠就是两个典型的例子。 书中这样描绘汤知县:“次日早堂,头一起带进来的是一个偷鸡的积贼,知县怒道:‘你这奴才,在我手里犯过几次,总不改业,打也不怕,今日如何是好?’因取过朱笔来,在他脸上写了‘偷鸡贼’三个

儒林外史六类典型人物介绍 第一类:腐儒的典型 典型人物周进 相关情节: (1)周进六十多岁还是个童生,依靠在村子私塾里教书糊口。 (2)学生顾小舍人都进学成了秀才,他再无资格继续教下去,沦落到薛家集观音庵私塾中来坐馆糊口,饱受秀才梅玖和举人王进的嘲弄和冷遇。 (3)参观贡院时,大半生追求功名富贵却求之不得的辛酸悲苦,以及所忍受的侮辱欺凌一下子倾泻出来,让他悲伤得要寻死。 (4)几个商人帮助周进捐了个监生。不久,周进凭着监生的资格竟考中了举人。 (5)过了几年,他又中了进士,升为御史,被指派为广东学道。在广州,周进发现了范进。为了照顾这个五十四岁的老童生,他把范进的卷子反复看了三遍,终于发现那是天地间最好的文章,于是将范进取为秀才。 性格特点:周进前半生生活在社会底层,地位卑下,事事仰人鼻息,形成逆来顺受的性格。暮年飞黄腾达后,同情、提携同样出身下层和同样屡试不第的范进,表明周进秉性忠厚,迂而不恶。在这个醉心于科举,而心术并未大坏的读书人身上,我们更可见出科举制对士子灵魂的侵蚀之深。 典型人物范进 相关情节: (1)五十多岁仅是个童生,一心参加科举考试,直到五十四岁才中秀才;要去应乡试,却被胡屠户奚落,但他宁可让家人挨饿也要再去应考;及至中举,他竟然欢喜得发了疯。(2)胡屠户在范进中秀才前,盛气凌人地辱骂他,说他是“现世宝”“穷鬼”“烂忠厚没用的人”,而他只是唯唯诺诺,还说“岳父见教的是”;他向胡屠户借盘缠,胡屠户用不堪入耳的说话骂他,甚至骂他母亲是老不死的老娘,他也毫不生气。 (3)范进中举后,与张乡绅称兄道弟。 性格特点:1.热衷功名,迂腐无能。2.逆来顺受,怯懦麻木。3.虚伪奸诈,世故圆滑。 典型人物王玉辉 相关情节: (1)六十多岁时一身潦倒穷困,还为了纂写三部宣扬程朱理学的书而没有工夫做馆教书,使家庭生活的拮据状况雪上加霜,可见八股举业和封建礼教给他造成了物质困顿。 (2)当他的三女儿要为亡夫“殉节”时,他不但丝毫不加劝阻,而且大加鼓励;当三女儿因八日不食而去世的消息传来时,他竟然仰天大笑道:“死得好!”还劝慰自己的妻子不须悲伤,说女儿是得了一个“好题目”而死。

儒林外史典范人物[评析] 一、腐儒的典型——周进、范进 读过《儒林外史》的人~总也忘不了书中的周进、范进这两个人物~他们是作者在第二、三回中分别着力塑造的两个年纪老大而没有考中科举的可怜虫~这是两个腐儒的典型。二人在中举之前都是很穷困的~受尽别人的白眼和嘲讽。 周进六十多岁还是个童生~依靠在村子里私塾中教书糊口~以后随姐夫经商记帐~在贡院参观时~“周进看着号板~又是一头撞将去。这回不死了~放声大哭起来?‘众人劝着不住。金有余道?你看~这不是疯了吗?好好到贡院来耍~你家又不是死了人~为甚么这号啕痛苦是的?’周进也听不见~只管扶着号板哭个不住。一号哭过~又哭到二号、三号~满地打滚~哭了又哭~哭的众人心里都凄惨起来。金有余见不是事~同行主人一左一右架着他的脖子。他哪里肯起来~哭了一阵又是一阵~直哭到口里吐出鲜血来。”后来商人们答应为他捐一个监生进场~他就破涕为笑~趴到地上磕头~表示要变驴变马来报答他们。 范进也是一个连考二十余次不取的老童生~他是一个从二十岁考到五十四岁才中举~而心理惨遭巨大摧残的典型人物。他在生活中受尽凌辱~他要去考试~岳父胡屠户骂他是“癞蛤蟆想吃天鹅肉。”听到中举的消息后~他起初不敢相信~既而拍着手大笑道?“噫;好;我中了;”欢喜得发了疯。直到挨了胡屠户的耳光之后才清醒过来。多年的愿望实现了~从此可以升官发财~他怎能不欣喜若狂~以致神经错乱呢。 从这两个人物身上~我们可以看出科举制度对文人的毒害之深。它深深的腐蚀着文士的心灵~使一些文人因迷恋举业而完全被动地失去了自我。作者以其悲愤和辛酸的笔触~写出了他们在人格意识方面的扭曲与堕落。 二、贪官污吏的典型——汤奉、王惠 如果可怜的读书人一旦考中了进士~便可以名正言顺的踏入仕途。而那些原本可怜的读书人一旦做了官~很快便会成为贪官污吏。其中汤奉和王惠就是两个典型的例子。 书中这样描绘汤知县?“次日早堂~头一起带进来的是一个偷鸡的积贼~知县怒道?‘你这奴才~在我手里犯过几次~总不改业~打也不怕~今日如何是好?’因取过朱笔来~在他脸上写了‘偷鸡贼’三个字?取一面枷枷了~把他偷的鸡~头向后~尾向前~捆在他头上~枷了出去。才出得县门~那鸡屁股里喇的一声~屙出一泡稀屎来~从额颅上淌到鼻子上~胡子粘成一片~滴到枷上。两边看的人多笑。第二起叫将老师父上来~大骂一顿‘大胆狗奴’~重责三十板~取一面大枷~把那五

《儒林外史》是我国古代讽刺文学的典范性作品,作品以十多个既独立又有联系的故事,展示了一幅18世纪中国社会的风俗画。 它以封建士大夫的生活和精神状态为中心,从而揭露科举制度及其奴役下的士人的丑恶灵魂入手,刻画了特定时代各个不同阶层的众生相。抨击腐蚀士人灵魂的八股取士制度,写出它的腐败与不合理。原本为五十五回,现在通行的刻本是五十六回。它的语言是准确、生动、洗练的,人物形象的塑造栩栩如生、讽刺手法高超绝妙,艺术上达到了较高水平。鲁迅先生认为《儒林外史》的出现,“乃始有足称讽刺之书”。 《儒林外史》的作者是吴敬梓,字敏杆,安徽全椒人。他看透了当时黑暗的政治和腐朽的社会风气,通过写作《儒林外史》,对丑恶现实进行了深刻揭露和有力批判,显示出民主主义思想色彩。 主要人物 腐儒的典型——周进、范进 贪官污吏的典型——汤奉、王惠 八股迷的典型——马静、鲁编修 正面典型——王冕、杜少卿 主旨介绍 作者在楔子中塑造了元末诗人王冕的形象来“敷陈大义”,“隐括全文”,并作为自己理想的楷模和臧否人物的标准。王冕出身田家,天文地理经史等大学问无不精通;而又安于贫贱,以卖画为生,不趋炎附势。作者通过他的嘴,抨击了科举制度。在作者看来,文士们只有像王冕那样讲求“文行出处”,才能免于“功名富贵”的牢笼,堪称“品地最上一层”。 全书一开始就通过周进、范进中举前后的悲喜剧,揭示了科举制度是怎样腐蚀着文士的心灵,以及士子们热衷科举不过是为了爬上统治阶级地位,升官发财,骑在人民头上,作威作福。 一群考取科名的读书人,他们出仕则为贪官污吏,居乡则为土豪劣绅,从而进一步暴露了科举制度的罪恶,同时也反映了当时政治的腐败。

儒林外史人物 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

一、腐儒的典型——周进、范进读过《儒林外史》的人,总也忘不了书中的周进、范进这两个人物,他们是作者在第二、三回中分别着力塑造的两个年纪老大而没有考中科举的可怜虫,这是两个腐儒的典型。二人在中举之前都是很穷困的,受尽别人的白眼和嘲讽。 周进六十多岁还是个童生,依靠在村子里私塾中教书糊口,以后随姐夫经商记帐,在贡院参观时,“周进看着号板,又是一头撞将去。这回不死了,放声大哭起来:‘众人劝着不住。金有余道:你看,这不是疯了吗?好好到贡院来耍,你家又不是死了人,为甚么这号啕痛苦是的?’周进也听不见,只管扶着号板哭个不住。一号哭过,又哭到二号、三号,满地打滚,哭了又哭,哭的众人心里都凄惨起来。金有余见不是事,同行主人一左一右架着他的脖子。他哪里肯起来,哭了一阵又是一阵,直哭到口里吐出鲜血来。”后来商人们答应为他捐一个监生进场,他就破涕为笑,趴到地上磕头,表示要变驴变马来报答他们。 范进也是一个连考二十余次不取的老童生,他是一个从二十岁考到五十四岁才中举,而心理惨遭巨大摧残的典型人物。他在生活中受尽凌辱,他要去考试,岳父胡屠户骂他是“癞蛤蟆想吃天鹅肉。”听到中举的消息后,他起初不敢相信,既而拍着手大笑道:“噫!好!我中了!”欢喜得发了疯。直到挨了胡屠户的耳光之后才清醒过来。多年的愿望实现了,从此可以升官发财,他怎能不欣喜若狂,以致神经错乱呢。 从这两个人物身上,我们可以看出科举制度对文人的毒害之深。它深深的腐蚀着文士的心灵,使一些文人因迷恋举业而完全被动地失去了自

、腐儒的典型一一周进、范进读过《儒林外史》的人,总也忘不了书中的周进、范进这两个人物,他们是作者在第二、三 回中分别着力塑造的两个年纪老大而没有考中科举的可怜虫,这是两个腐儒的典型。二人在中举之前都是很穷困的,受尽别人的白眼和嘲讽。 周进六十多岁还是个童生,依靠在村子里私塾中教书糊口,以后随姐夫经商记帐,在贡院参观时,“周进看着号板,又是一头撞将去。这回不死了,放声大哭起来: '众人劝着不住。金有余道:你看,这不是疯了吗?好好到贡院来耍,你家又不是死了人,为甚么这号啕痛苦是的?'周进也听不见,只管扶着号板哭个不住。一号哭过,又哭到二号、三号,满地打滚,哭了又哭,哭的众人心里都凄惨起来。金有余见不是事,同行主人一左一右架着他的脖子。他哪里肯起来,哭了一阵又是一阵,直哭到口里吐出鲜血来。”后来商人们答应为他捐一个监生进场,他就破涕为笑,趴到地上磕头,表示要变驴变马来报答他们。 范进也是一个连考二十余次不取的老童生,他是一个从二十岁考到五十四岁才中举,而心理惨遭巨大摧残的典型人物。他在生活中受尽凌辱,他要去考试,岳父胡屠户骂他是“癞蛤蟆想吃天鹅肉。”听到中举的消息后,他起初不敢相信,既而拍着手大笑道:“噫!好!我中了!” 欢喜得发了疯。直到挨了胡屠户的耳光之后才清醒过来。多年的愿望实现了,从此可以升官发财,他怎能不欣喜若狂,以致神经错乱呢。 从这两个人物身上,我们可以看出科举制度对文人的毒害之深。它深深的腐蚀着文士的心灵,使一些文人因迷恋举业而完全被动地失去了自我。作者以其悲愤和辛酸的笔触,写出了他们在人格意识方面的扭曲与堕落。 二、贪官污吏的典型一一汤奉、王惠 如果可怜的读书人一旦考中了进士,便可以名正言顺的踏入仕途。而那些原本可怜的读书人一旦做了官,很快便会成为贪官污吏。其中汤奉和王惠就是两个典型的例子。 书中这样描绘汤知县:“次日早堂,头一起带进来的是一个偷鸡的积贼,知县怒道:'你这奴 才,在我手里犯过几次,总不改业,打也不怕,今日如何是好?'因取过朱笔来,在他脸上写了'偷鸡贼'三个字:取一面枷枷了,把他偷的鸡,头向后,尾向前,捆在他头上,枷了出去。才出得县门,那鸡屁股里喇的一声,屙出一泡稀屎来,从额颅上淌到鼻子上,胡子粘成一片,滴到枷上。两边 看的人多笑。第二起叫将老师父上来,大骂一顿'大胆狗奴' ,重责三十板,取一面大枷,把那五十斤牛肉都堆在枷上,脸和颈子箍得紧紧的,只剩的两个眼睛,在县前示众。天气又热,枷到第二日,牛肉生蛆,第三日,呜呼死了。” 南昌太守王惠,也是一个贪官的典型。他念念不忘“三年清知府,十万雪花银”的通例,他一到任,衙门里就满是“戥子声,算盘声,银子声,衙役百姓一个个被他打得魂飞魄散,合城的人,无一个不知道太守的厉害,睡梦里也是怕的。” 这些官吏就凭借科举得意,升官发财,作威作福;而贪狠、蛮横则成了他们的共同特征。这就进一步暴露了科举制度的罪恶,同时也反映了当时整个封建官吏政治的腐败不堪。

一、腐儒的典型——周进、范进 读过《儒林外史》的人,总也忘不了书中的周进、范进这两个人物,他们是作者在第二、三回中分别着力塑造的两个年纪老大而没有考中科举的可怜虫,这是两个腐儒的典型。二人在中举之前都是很穷困的,受尽别人的白眼和嘲讽。 周进六十多岁还是个童生,依靠在村子里私塾中教书糊口,以后随姐夫经商记帐,在贡院参观时,“周进看着号板,又是一头撞将去。这回不死了,放声大哭起来:‘众人劝着不住。金有余道:你看,这不是疯了吗?好好到贡院来耍,你家又不是死了人,为甚么这号啕痛苦是的?’周进也听不见,只管扶着号板哭个不住。一号哭过,又哭到二号、三号,满地打滚,哭了又哭,哭的众人心里都凄惨起来。金有余见不是事,同行主人一左一右架着他的脖子。他哪里肯起来,哭了一阵又是一阵,直哭到口里吐出鲜血来。”后来商人们答应为他捐一个监生进场,他就破涕为笑,趴到地上磕头,表示要变驴变马来报答他们。 范进也是一个连考二十余次不取的老童生,他是一个从二十岁考到五十四岁才中举,而心理惨遭巨大摧残的典型人物。他在生活中受尽凌辱,他要去考试,岳父胡屠户骂他是“癞蛤蟆想吃天鹅肉。”听到中举的消息后,他起初不敢相信,既而拍着手大笑道:“噫!好!我中了!”欢喜得发了疯。直到挨了胡屠户的耳光之后才清醒过来。多年的愿望实现了,从此可以升官发财,他怎能不欣喜若狂,以致神经错乱呢。 从这两个人物身上,我们可以看出科举制度对文人的毒害之深。它深深的腐蚀着文士的心灵,使一些文人因迷恋举业而完全被动地失去了自我。作者以其悲愤和辛酸的笔触,写出了他们在人格意识方面的扭曲与堕落。 二、贪官污吏的典型——汤奉、王惠 如果可怜的读书人一旦考中了进士,便可以名正言顺的踏入仕途。而那些原本可怜的读书人一旦做了官,很快便会成为贪官污吏。其中汤奉和王惠就是两个典型的例子。 书中这样描绘汤知县:“次日早堂,头一起带进来的是一个偷鸡的积贼,知县怒道:‘你这奴才,在我手里犯过几次,总不改业,打也不怕,今日如何是好?’因取过朱笔来,在他脸上写了‘偷鸡贼’三个字:取一面枷枷了,把他偷的鸡,头向后,尾向前,捆在他头上,枷了出去。才出得县门,那鸡屁股里喇的一声,屙出一泡稀屎来,从额颅上淌到鼻子上,胡子粘成一片,滴到枷上。两边看的人多笑。第二起叫将老师父上来,大骂一顿‘大胆狗奴’,重责三十板,取一面大枷,把那五十斤牛肉都堆在枷上,脸和颈子箍得紧紧的,只剩的两个眼睛,在县前示众。天气又热,枷到第二日,牛肉生蛆,第三日,呜呼死了。” 南昌太守王惠,也是一个贪官的典型。他念念不忘“三年清知府,十万雪花银”的通例,他一到任,衙门里就满是“戥子声,算盘声,银子声,衙役百姓一个个被他打得魂飞魄散,合城的人,无一个不知道太守的厉害,睡梦里也是怕的。” 这些官吏就凭借科举得意,升官发财,作威作福;而贪狠、蛮横则成了他们的共同特征。这就进一步暴露了科举制度的罪恶,同时也反映了当时整个封建官吏政治的腐败不堪。