《茶叶审评学》教学实施计划 总学分: 2 总学时:36 理论学时:12 实验学时:24 大纲执笔人:谢善锦 一、说明 1、课程的性质、地位和任务 茶叶是我国农业生产中的经济作物之一,也是商品流通领域中重要物资。由于我国茶叶品种花色繁多,有六大基本茶类和再加工、深加工茶叶产品,不同茶类的产品具有不同的品质特征和产品标准。因此应采用一定的手段与方式对其进行评定。 茶叶审评学是茶学专业的主修课程之一,是一门研究茶叶品质感官鉴定的应用型学科。它是茶叶生产、收购、供销、外贸、商检、科研中进行茶叶品质鉴定和质量管理的重要手段。通过向大学生开设这一课程,使同学们了解茶叶审评学在生产中的运用范围及其重要地位,掌握茶叶审评的基本方法及各类茶的品质标准和评茶术语。 2、课程教学的基本要求 理论知识方面:该课程是茶学专业学生的主修课程之一,宜安排在学习了《茶叶加工学》和《茶叶生物化学》等课程的基础上学习,要求学生了解茶叶审评在实践中的运用范围及其重要地位;掌握茶叶审评的基本方法;掌握各类茶的品质标准,正确运用评茶术语对茶叶品质进行合理评定。 实验技能方面:茶叶审评学是检验茶叶感官品质的重要手段,通过实验课的学习使同学们能了解审评的专用设备及审评程序,掌握各类茶的具体审评方法。 3、课程教学改革

总体设想:本课程为茶叶审评与检验课程分离出来的课程之一,以前是审评与检验内容在一起,现在是将审评理论课和实验课程结合到一起,单独开设审评课程,以利学生更好地掌握茶叶审评知识。 二、教学大纲内容 (一)课程理论教学(16学时) 第一章评茶基本知识(2学时) 第一节:评茶的设备与要求; 第二节:茶叶扦样; 第三节:评茶用水; 第四节:评茶程序; 本章重点、难点: 茶叶扦样方法;评茶三要素(水温、时间、茶水比)。 建议教学方法: 应与实验课有机结合,评茶用具及扦样方法参考(茶叶感官审评方法)国家标准。 思考题: 1、评茶的设备与要求有哪些? 2、评茶的一般程序是什么? 第二章茶叶品质形成(4学时) 第一节茶叶色泽 第二节茶叶香气 第三节茶叶滋味

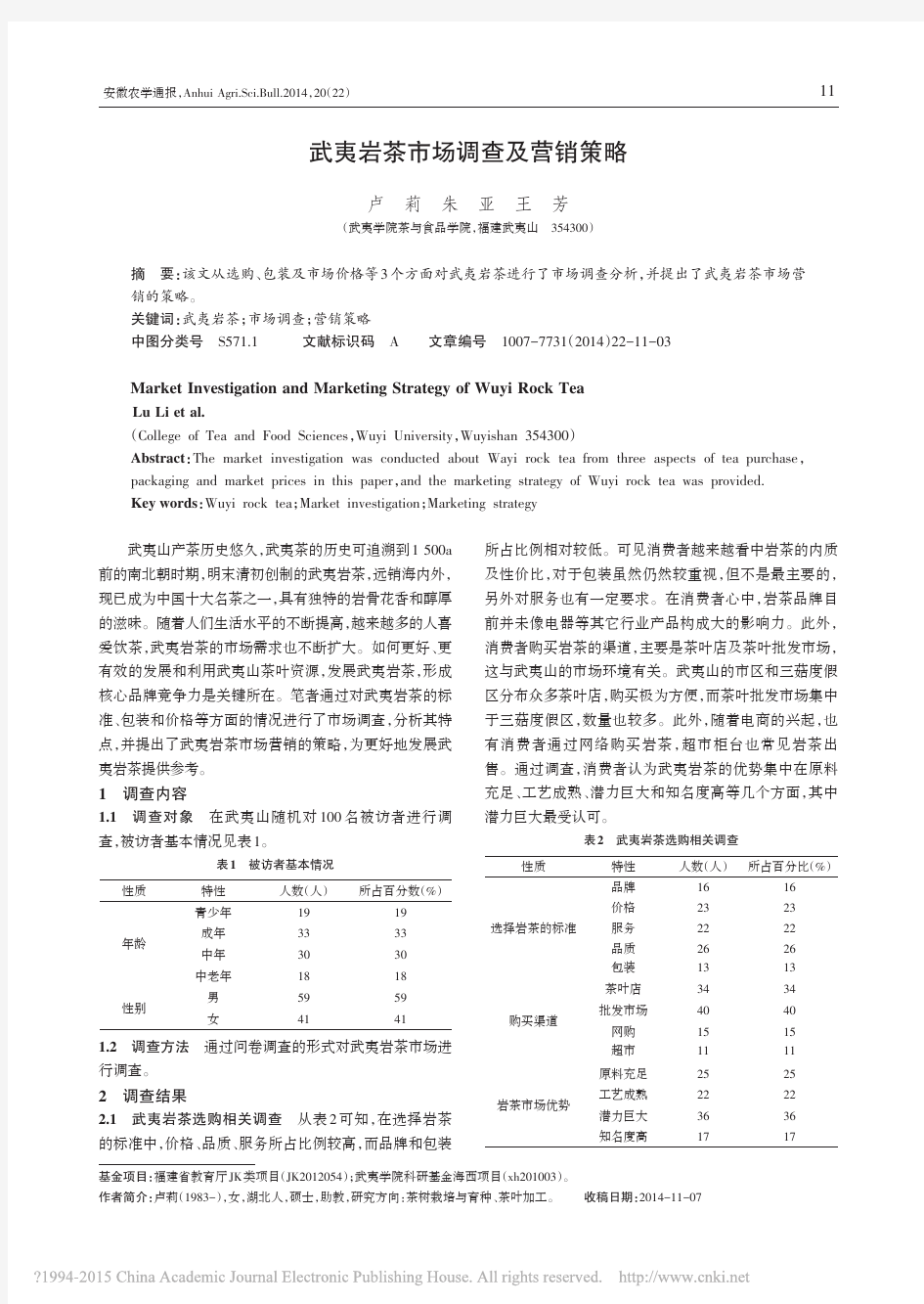

成品茶叶品质审评项目和审评因子 茶叶审评项目一般分为外形,汤色,香气,滋味和叶底。我国茶类众多,不同茶类的审评方法和审评因子有所不同。确定茶叶品质高低,一般分干评外形和湿评内质。红,绿毛茶外形审评分松紧,老嫩,整碎,净杂四项因子,有的分条索,色泽,整碎,净度或分嫩度,条索,色泽,整碎,净度五个因子,结合嗅干茶香气,手测毛茶水分。红绿成品茶外形审评因子与毛茶相同。内质审评包括香气,汤色,滋味,叶底四个项目。这样外形,内质共五个项目(习惯上又称八项因子)。评茶时必须干湿兼评,深入了解各个审评因子的内容,熟练地掌握审评方法,进行细致的综合分析,比较,以求得正确的审评结果。 一:外形审评 毛茶外形审评对鉴别品质高低起重要作用,现根据外形审评各项因子的内容分述下: 嫩度是决定茶叶品质的基本条件,是外形审评的重点因子。一般说来,嫩叶中可溶性物质含量高,饮用价值也高,又因叶质柔软,叶肉肥厚,有利于初制中成条和造型,故条索紧结重实,芽毫显露,完整饱满,外形美观。而嫩度差的则部然,审评时应注意一定嫩度的茶叶,具有相应符合该茶类规格的条索,同时一定的条索业必然具有相应的嫩度。当然,由于茶类不同,对外形的要求不尽相同,因而对嫩度和采摘标准的要求业不同。审评茶叶嫩度时应因茶而异,在普遍性中注意特殊性,对该茶类各级标准样的嫩度要求进行详细分析,并

探讨该因子审评的具体内容与方法。嫩度主要看芽叶比例与叶质老嫩,有无锋苗和毫毛及条索的光糙度。 1:嫩度好指芽及嫩叶比例大,含量多。审评时要以整盘茶去比,不能单从个数去比,因为同是芽与嫩叶,仍有厚薄,长短,大小之别。凡是芽与嫩叶比例相近,芽壮身骨重,叶质厚实的品质好。所以采摘时要老嫩匀齐,制成毛茶外形才整齐,而老嫩不匀的芽叶初制时难以掌握,且老叶身骨轻,外形不匀整,品质就差。 2:锋苗指芽叶卷紧做成条的锐度。条索紧结,芽头完整锋利并显露,表明嫩度好,制工好。嫩度差的,制工虽好,条索完整,但不锐无锋,品质就次。如初制不当造成断头缺苗,则另当别论。芽上有毫又称茸毛,茸毛多,长而粗的好。一般炒青绿茶看芽苗,烘青看芽毫,条形红茶看芽头。因炒青绿茶在炒制中茸毛多脱落,不易见毫,而烘制的茶叶茸毛保留多,芽毫显而易见。但有些采摘细嫩的名茶,虽经炒制,因手势轻,芽毫仍显露。芽的多少,毫的疏密,常因品种,茶季,茶类,加工方式不同而不同。同样嫩度的茶叶,春茶显毫,夏秋茶次之;高山茶显毫,平地茶次之;人工揉捻显毫,机揉次之;烘青比炒青显毫;工夫红茶比炒青绿茶显毫。 3:光糙度嫩叶细胞组织柔软且果胶质多,容易成条,条索光滑平伏。而老叶质地硬,条索不易揉捻,条索表面凹凸起皱,干茶外形较粗糙。 条索叶片卷转成条称为“条索”。各类茶应具有一定的外形规格,这是区别商品茶种类和等级的依据。外形呈条状的有炒青,烘青,

第四节茶叶品质感官审评 一、茶叶品质感官审评的意义 茶叶是鲜叶经由特殊加工技巧制成不同风味的成品,才能发挥它的特有价值,而成品价值必须藉品质鉴定才能确定,目前茶叶品质鉴定是采用感官审评法,其优点为:①能快速评奖出茶叶形、色、香、味的优劣。②能敏锐的判别出茶叶品质异常现象。③能判别出一般检验方法难以检测出的风味特性。④可针对市场需要,以不同品评标推调配各市场所需的适当茶样。⑤不需花费大量资金购省桔僻仪器,KEMET代理商业吝容场负担。 条nT品质感甘少许足凭借评茶师的视觉、嗅觉、味觉及触觉审定茶叶品 质的优打。评茶结果是否正确.除评荣人员应具有敏锐的官能鉴别力及熟练 的技门与经验外,还必须配合良好的评茶环境及设备。有关评茶室、评条用具、评茶用水、茶uI取样方法、冲池入法、计审方法均有其一定的规范与 程序。 二、评茶设备及要求 [一)评茶室 许条室穴采F1然光并力求光线均匀、允足,避免阳光盲射。我国地处北半球,评朵室资向北[;j,采北)L。京内墙哗以U包为宜,在评茶台的上方亦uf安进日光AJ以补白然光之不足。 (二)评茶用吕 评茶蝴只届专用器四,必须质地良灯规格 差。评茶常蝴的用具介下列各项。 1.中茶盘供盛放茶样,市杏茶叶形状及色泽之用, 历o‘—200充之长方形成正方形。亦4i仪均圆形之黑色茶盘 2.审茶杯供茶uI冲泡开汤及评审茶91—香气之用, 3l 03—1930(E)你淮之白瓷杯.审菜朴容堡150i 4毫升 [98()(L、)标准之白瓷碗.矽条碗容量约州o毫升。 4.称员计量取战扦用。一般使用称条专用的手称,右无专用手称 以约灼灭秤代替、N前亦有了携式小型电子种。LJ供使用。 5.计时器供汁员条叫‘冲泡叫司,多位灼定叫闹钟或砂漏计。 6.网匙用细密铜网或不锈钢网制成.用以捞取审茶碗内的细碎茶治 7.审某匙供两取长场品汗用.一般使用银制或镍铜台金之K柄匙 缓5—10毫升亦仑仪H1出包瓷匙。 8.汤杯盛热水供放置移茶匙及网匙之用; 9.茶渲桶(M L茶桶) 供评茶时pl茶水及盛装条渣 10.烧水壶铝制或个锈钠制手提帚或电币容量个 茶叶用。 (三)评茶用水 评茶用水的救、硬、清、浊及冲泡时之水温. 有直接影响.府依下列原则为之: 废弃之茶汤用。 8升,供侥开水冲泡 一般评茶用水为要求其水质一致,以使用蒸馏水或去离子水为宜。 2.冲泡的水温评茶时宜用温度约loo℃之沸滚水,以使茶叶的香、 苦、涩充分表现,正确判断茶叶品质的优劣。

《茶叶审评与检验技术》期末复习 考试介绍 本课程考试满分100分,闭卷考试,时间90分钟。采用“双及格”制。 主要考试题型如下:名词解释(每小题4分,共20分);填空(每空1分,共20分);单项选择题(每小题2分,共20分);简答题(每小题8分,共24分);论述题(每小题16分,共16分) 一、名词解释 1.茶叶感官审评:就是根据审评人员正常的视觉、嗅觉、味觉、触觉感受,使用规定的评茶术语,或参照实物样对茶叶产品的感官品质特性(外形、汤色、香气和滋味等)进行评定,需要时可以评分表达,是一门鉴定茶叶品质的科学。 2.感觉后象:当刺激持续地作用于人的感官时,我们对刺激的感觉并没有立即停止,而会持续一段很短的时间,这种现象叫感觉后象。 3.开面采:鲜叶采摘掌握茶树新梢生长到一芽四叶顶芽形成驻芽时,采其二三叶,俗称“开采面”。 4.工夫红茶:工夫红茶是我国独特的传统产品,因初制揉捻工序特别注意条索的紧结完整,精制时颇费功夫而得名。外形条索细紧平伏匀称,色泽乌润;内质汤色、叶底红亮,香气鲜甜,滋味甜醇。 5.黑茶:黑茶一般原料较粗老,加之制过程中往往堆积发酵时间较长,因而叶色油黑或黑褐,故称黑茶。黑茶主要供边区少数民族饮用,所以又称边销茶。 6.金镶玉:专指君山银针。金芽头呈金黄的底色,玉是指满被白色银毫。这是特级君山银针的特色。 7.花茶:又称窨制茶,或称香片,是精加工茶,配以香花窨制而成。既何持了纯正的茶香,又兼备鲜花馥郁的香气,花香茶味别具风韵。用于窨制花茶的香花有茉莉花,、白兰花、珠兰花、玳玳花、柚子花、桂花和玫瑰花等,其中又以茉莉花为主。 8.感觉对比:当同一感官受到不同刺激的作用时,其感觉会发生变化,这种现象叫感觉对比。感觉对比存在多种方式,包括增强、减弱、相乘和拮抗等。 9.对样评茶:对照标准(样)进行茶叶感官审评,即为“对样评茶”。 10.龙井茶:原产地在杭州西湖区。鲜叶采摘细嫩,要求芽叶均匀成朵,高级龙井做工特别精细,具有“绝色、香郁、味甘、形美”的品质特征。 11.洞庭(山)碧螺春茶:原产地在江苏太湖中的洞庭山,此茶系采自传统茶树品种或选用适宜的良种进行繁育、栽培的茶树的幼嫩芽叶,经独特的工艺加工而成,具有“纤细多毫,卷曲呈螺,嫩香持久,滋味鲜醇,回味甘甜”为主要品质特征的历史名茶。 12.茶叶取样:又称茶叶抽样或扦样,是指从一批或数批茶叶中取出具有代表性样品供审评使用。 13.红茶:红茶在初制时,鲜叶先经萎凋,减重约30%~50%,增强酶活性,然后再经揉捻或揉切、发酵和烘干,形成红色红汤红叶香味甜醇的特征。 14.武夷岩茶:武夷岩茶是历史名茶,产于武夷山市武夷山。武夷山多岩石,茶树生长在岩缝中。岩岩有茶,故称“武夷岩茶”。 15.泥鳅条:即茶条圆直较大,状如泥鳅。 16.梗叶连枝:即叶大梗长而相连。 18.茶叶理化检验:是通过物理或化学的方法对茶叶品质成分进行测定、并根据一定的产品质量标准进行评判的过程。 19.透兰:茉莉花茶的花香只能是花香,如闻出“打底”的玉兰花香,则称为“透兰”。 20.茶叶水分:茶叶体内的水分分为自由水和束缚水两种。前者主要存在于细胞液和细胞间隙中,呈游离状态,茶叶中的可溶物质发茶多酚、氨基酸、咖啡碱、无机盐等都溶解在其中。后者又称为“结合水”,它与细胞的原生质相结合,以原生质胶体存在。 二、简答题或论述题 1.常见的绿茶品质弊病及产生原因。 答:常见的绿茶品质弊病及产生原因为: (1)普通绿茶 脱档:上、中、下三段茶比例失当。 异味污染:茶叶有极强吸附性,易被各种有味物质污染而带异味。常见异味有:烟味、竹油味、木炭味、塑料味、石灰味、油墨味、机油味、纸异味、杉木味等。 生青:原料摊放或杀青或揉捻不足的茶叶常表现出的一种特征。 苦味:部分病变叶片加工出的产品所表现的特征。 涩味:夏季加工的茶叶因茶多酚转化不足而表现的一种滋味特征。 爆点、焦斑:叶片在炒制过程中局部被烤焦或炭化而形成的斑点。 红梗红叶:原料采摘、杀青不当导致叶茎部和叶片局部红变的现象。 焦味:加工过程中叶片在高温下被炭化后散发的味道。 陈味:茶叶失风受潮,品质变陈后具有的一种不佳的味道,对绿茶而言,有此味即为次品茶。 霉味:因大量生长霉菌而散发的一种味道,有此味的茶叶已失去饮用价值。 花杂:原料嫩度不一所致。 水闷味:雨水叶或未及时烘干的半成品堆闷时间过久而形成的一种不愉快味道。 日晒味:原料或成品经阳光烤晒所致的一种风味特征,除晒青外,其它绿茶带日晒味表明品质已低下。 灰暗:低温长炒,茶汁粘附于叶表,在加工过程中与机具长时间磨擦而造成的色泽弊病。 (2)名优绿茶 色泽深暗:除了使用紫芽原料外,名优绿茶色泽的深暗多是由于加工技术不当造成的。 造型无特色:由于外形给人是第一感受,因此造型缺乏特色而与普通茶相同是名优绿茶的大忌。 风味淡薄:部分名优绿茶为追求嫩度和造型,往往使用单芽加工,这可能会造成香气、滋味的淡薄。 香味生青:名优绿茶为追求绿色,不经摊放或适度揉捻,降低了茶叶内含物质的转化程度,常会出现生青的风味。 异味污染:名优绿茶在加工、贮藏过程中处理不当所致。 2.茶叶中主要的内含物质有那些 答:茶叶中主要的内含物质:茶产品理化质量的基础大多取决于茶叶中的化学成分,茶叶中经过鉴定的已知化合物大约有500多种,其中有机化合物有450种以上,构成这些化学物质的基本元素有29种,分为大量元素和微量元素。其中大量元素有10种,即:碳、氢、氧、氮、磷、钾、硫、钙、镁、铜;其余的在茶叶中为微量元素:铝、锰、硼、锌、钼、铅、氯、氟、硅、钠、钴、铬、镉、铋、锡、钛、钒。茶叶中的化学物质根据性质,可划分为水分、茶多酚、氨基酸和蛋白质、咖啡碱、芳香物质、茶叶色素、碳水化合物、有机酸、酶类、类脂、维生素、无机成分十二大类。 3.茶叶审评人员应该注意哪些事项(P13) 7.乌龙茶产品的主要产地和种类有哪些?举例说明各地著名的乌龙茶相应的基本品质特征? 答:乌龙茶产品的主要产地和种类:乌龙(青)茶产于福建、广东和台湾三省。福建乌龙茶又分闽北和闽南两大产区。闽北主

茶叶审评评语 茶叶审评,按茶叶品质的高低,一般分为评外形(嫩度、色泽、条索、整碎、净度),茶汤评内质(香气、汤色、滋味、叶底),根据这些项目逐一进行茶叶审评,并按照评茶术语写出评语。 茶叶审评一:嫩度是外形审评因素的重点,一般嫩度好的茶叶,应符合该茶类规格的外形要求,条索紧结重实,芽毫显露,完整饱满。 茶叶审评二:条索是各类茶具有的一定外形规格,是区别商品茶种和等级的依据。如炒青条形、珠茶圆形、龙井扁形、红碎茶颗粒形,以及各种名茶都有其一定的外形特点。一般长条形茶评比松紧、弯直、壮瘦、圆扁、轻重,圆形茶评比颗粒的松紧、匀正、轻重、空实;扁形茶评比是否规格,平整光滑程度等。 茶叶审评三:整碎是指茶叶的匀整程度,好的茶叶要保持茶叶的自然形态,精制茶要筛档是否匀称,面张是否平伏。 茶叶审评四:色泽是反应茶叶表面的颜色、色的深浅程度,以及光线在茶叶面的反射光亮度。茶叶审评各种茶叶均有其一定的色泽要求,如红茶乌黑油润、绿茶翠绿、乌龙茶青褐色、黑茶黑油色等。 茶叶审评五:净度是指茶叶中含夹杂物的程度。净度好的茶叶不含任何夹杂物。 茶叶审评六:香气是茶叶冲泡后随水蒸气挥发出来的气味。由于茶类、产地、季节、加工方法的不同,就会形成于这些条件相应的香气。如红茶的甜香、绿茶的清香、乌龙茶的果香或花香、高山茶的嫩香、祁门红茶的砂糖香等。茶叶审评香气除辨别香型外,主要比较香气的纯异、高低、长短。香气纯异指香气与茶叶应有的香气是否一致,是否夹杂其他异味;香气高低可用浓、鲜、清、纯、平、粗来区分;香气长短也就是香气的持久性,香气高、持久是好茶;烟、焦、酸、馊、霉是劣变茶。 茶叶审评七:汤色是茶叶形成的各种色素,溶解于沸水中而反应出来的色泽。汤色在审评过程中变化较快,为了避免色泽的变化审评中要先看汤色或者嗅香气与看汤色结合进行。汤色审评主要抓住色度、亮度、清浊度三个方面。汤色随茶树品种、鲜叶老嫩、加工方法而变化,但各类茶有其一定的色度要求,如绿茶的黄绿明亮、红茶的红艳明亮、乌龙茶的橙黄明亮、白茶的浅黄明亮等。 茶叶审评八:滋味是评茶人的口感反应。评茶时首先要区别滋味是否纯正,一般纯正的滋味可以分为浓淡、强弱、鲜爽、醇和几种。不纯正滋味有苦涩、粗青、异味。好的茶叶浓而鲜爽,刺激性强,或者富有收剑性。 茶叶审评九:叶底是冲泡后剩下茶渣。茶叶审评时是以芽与嫩叶含量的比例和叶质的老嫩度来衡量。芽或嫩叶的含量与鲜叶等级密切相关,一般好的茶叶的叶底,嫩以叶含量

茶叶加工学 第一章茶叶加工技术发展史 一、重要史点,朝代更替 时间:绿-黄-黑-白-红-青 公元前200-300:从生煮羹饮到晒干收藏 唐:蒸青饼茶工艺形成宋:从蒸青饼茶到散茶(有榨茶工序) 明:从蒸青散茶到炒青散茶,从绿茶到其它茶 1.茶叶开始生煮羹饮,后晒干收藏后作为贡品,其间约有千年历史。 2.神农时期发现茶叶可解七十二毒,后作为贡品,贡品就有原始加工的过程 3.魏代,鲜叶加工成饼状,到魏后,制成茶饵,蜀间居民,制茶成饼烘干,然后捣成粉末,以水和之,制法上略有改进。 4.唐代加工绿茶,有蒸有炒,至宋代,从北苑贡茶的史记可以看出,在加工上较唐精致。 5.自北宋到元代,加工技术有所发展,宋徽宗宣和年间,为保持固有香味,改蒸青团茶为蒸青散茶。至元代,蒸青团茶逐渐淘汰,散茶发展量大。到了明代,炒青制法逐渐代替了蒸青。 6.黑茶起源于明代中期。 7.乌龙茶起源于明末。 8.红茶起源于17世纪。 二、宋、唐在工艺上的区别 唐宋茶叶,都是以饼茶、团茶、胯茶作为主流形制的。唐代茶叶生产从采摘茶叶到制成茶饼共有七道工序:“采之、蒸之、捣之、拍之、焙之、穿之、封之”,最后的“穿”与“封”两项实是茶叶的包装,如果将它们都附在焙茶工序中,则唐茶生产有五道基本工序。宋代茶叶生产的基本工序与唐代相同,但在具体的工艺流程上因其有附加的工序又存在差别。1.蒸茶前“茶芽在皿洗涤”;2.捣茶改为榨茶,榨前须淋洗数过,榨后还须研茶;3.改焙茶为过黄,即烘焙中须经沸水浸三次。在这些差别中,体现了宋茶因提高茶叶品质的要求,在加工工艺方面对唐茶的发展。 第二章茶鲜叶的品质 一、1.概念性:质量等级标准依据:嫩度、匀度、净度、鲜度 鲜叶理化性状与适制性:1、不同品种的茶叶因为所含化学成分含量的不同,适合制的茶类 不同 2、即使是同一个品种的茶叶不同的产地和季节的适制性也不同 3、酚类含量多的适合制红茶,氨基酸含量多的适合制绿茶 二、采摘的鲜叶加工前变质的原因及现象: 原因:存放的温度、存放的时间、存放地点的湿度、堆放的厚度不宜等等 现象:叶子红变、产生酒精气等等 三、如何做好鲜叶的保存: 鲜叶管理包括鲜叶运送、鲜叶验收、分级及鲜叶堆放贮存,这些都是细致而重要的工作,是保持鲜叶质量的关键,管理不当,就会引起鲜叶劣变,影响茶叶的品质和产量。 采下的鲜叶要及时运送进厂,保持鲜叶的新鲜度,在运送中必须注意: 1、根据老嫩不同,品种不同,表面水含量多少不同,分别装篓。 2、装萎时不能压紧,防止机械报伤、烈日曝晒。

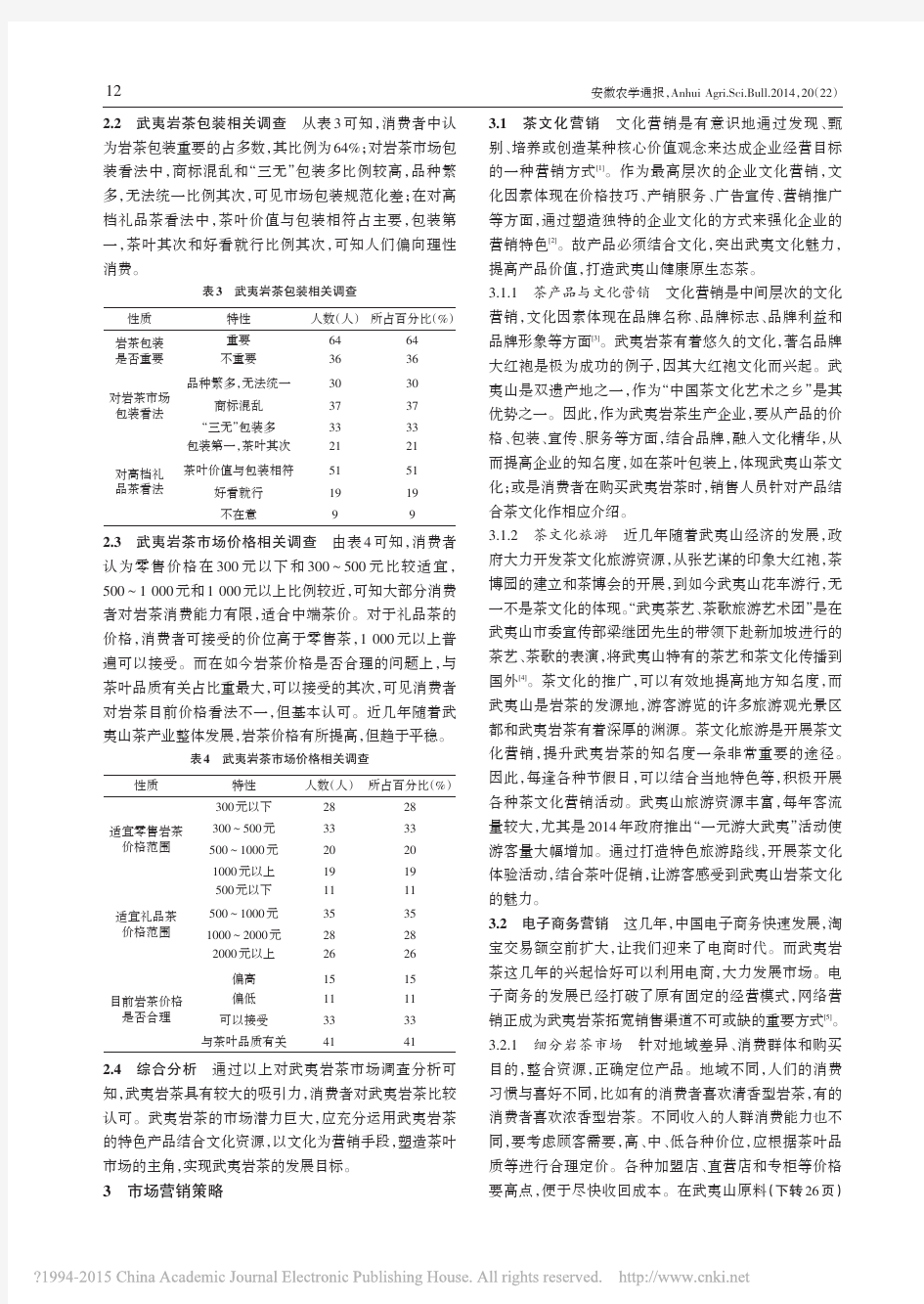

茶叶审评常见的缺点

茶叶在「香气」上常见的缺点 菁味: 萎凋不足,发酵程度不够。(下雨菁,制茶环境气候不良)。 生叶炒菁未熟透。 生叶或梗未炒熟。 火焦味(火味): 炒菁温度太高,炒菁程度不均,部分生叶炒焦。 茶叶经高温(140℃以上)长时间(4小时以上)烘焙。 干燥温度太高,茶叶烧焦。 烟味: 热风炉内层,出现裂缝或小孔,燃烧油或柴木之烟气,渗入热风,进入干燥机。炭焙时,茶末,茶角或茶叶,不小心掉入焙炉,起烟,被茶吸收。 杂味: 采茶(尤其剪采)不注意,将具有浓烈恶臭之杂草,一并采摘制作。 工厂卫生未注意,夜间制茶时,具恶臭之昆虫,掉入揉捻机内,与茶叶混揉。制茶用具,不清洁,带异味。 制茶环境,不清洁。 泡茶用具,不清洁,带异味或手带异味,(如抽烟,涂有护手霜)抓取茶样。 闷味: 生叶委凋时,高温闷制。 热团揉时,闷制太久。 初干时,投入量超出干燥机排气量,茶叶在高温,高湿下受闷。 油味: 制茶机械,润滑油脂,不注意掉入茶叶中。 陈茶味(油耗味): 茶叶贮放不当,油脂氧化引起。 茶叶在「水色」上常见的缺点 混浊(杯底呈现渣末): 揉捻过度,尤其是团揉过度。 揉捻机或其它制茶器具上,茶粉(末)未清除干净。 混浊(汤液不清,不明亮): 炒菁时,茶叶含水量控制不当,导致揉捻叶太湿起泡沫。 汤色淡薄: 炒菁时,炒的太干。 泡茶用水,水质不良。 太红: 发酵过度。 茶叶长期贮存不当,劣变。(此类茶样多带陈茶味)。 呈现淡青紫黑色: 泡茶用水或器具含铁离子或其它二价,三价金属离子。 红褐带黑: 茶叶经高温(140℃以上)长时间(4小时以上)烘焙。 茶叶最忌讳的十大味道 (一)青味

用的茶叶品质审评用具 茶叶品质审评用的器皿与日常饮茶用的器皿不同,有严格的统一规格。以尽量减少客观上的误差。常用的评茶用具有:审评盘、审评杯、审评碗、叶底盘、样茶秤、砂时计、网匙、茶匙、汤杯、吐茶筒、烧水壶等。 审评盘;又叫“样茶盘”,用无气味薄木板制成,分正方形和长方形两种,专供审评茶叶外形之用。正方形盘的规格是23×23×3厘米(长×宽×高);长方形盘的规格是25×16×3厘米。盘的一角,开一缺口,供倒出茶叶之用。全涂白色漆,待漆味全部挥发之后才能使用。 审评杯:用来泡茶与审评茶叶香气。国际标准审评杯规格为:杯高65毫米,内径62毫米,外径66毫米,杯柄对面杯口有一锯齿形小缺口,杯盖外径72毫米,内径61毫米,杯盖上有一小气孔。审评杯容量为150毫升,我国审评红、绿毛茶用的审评杯容量为200或250毫升,其杯口上为弧形小缺口。审评乌龙茶的审评杯为容量110毫升的有盖茶碗。 审评碗:为特制的广口白色瓷碗,审评茶叶汤色与滋味之用。国际标准审评碗规格为:外径95毫米,内径86毫米,高52毫米,容量为150毫升。我国毛茶审评碗容量为200或250毫升。 叶底盘:有本质方形叶底盘和长方形白色搪瓷盘两种,均为审评叶底之用。木质叶底盘的规格为10×10×2厘米(长×宽×高),白色搪瓷盘的规格为22X15×3匣米。 样茶秤:为特制称样茶的衡器。也可用1/10的粗天平称取样茶。 砂时计:专门记茶叶冲泡时间之用。审评室常用5分钟砂时计,也可用定时钟代替。 网匙:用细密铜丝网制成,作捞取审评碗内茶渣之用。 茶匙:取茶汤评滋味用。汤杯:放网匙、茶匙用。 吐茶筒:审评时吐茶用,其规格为:高80厘米,口径35厘米,半腰径20厘米,通常用镀锌铁皮制成。

GB/T14456.1-2008绿茶第1部分:基本要求质量(品质)等级审评方法和判定依据 宜宾川红集团国家高级评茶师—张志 宜宾翠竹苑茶业有限责任公司—徐全速 绿茶生产企业在执行GB/T14456.1-2008绿茶①标准时,因该标 准未制定如同GB/T14456.2-2008绿茶②中详细的质量(品质)等级。就认为GB/T14456.1-2008绿茶①没有产品质量(品质)等级要求? 没有质量(品质)等级审评方法和判定依据?其实是错误的。 一、GB/T14456.1-2008绿茶①已经明确对绿茶质量(品质)等级 审评方法,依据,有以下规定: (1)GB/T14456.1-2008绿茶①4.1.1规定:各品名、花色、等 级的产品应符合该产品标准。 (2)GB/T14456.1-2008绿茶①5.2感官品质检验按照SB/T10157茶叶感官审评方法③的规定执行。 (3)GB/T14456.1-2008绿茶①6.2.1出厂检验项目:感官品质、水分、碎末茶和净含量。 二、茶叶感官审评是达到鉴定茶叶品质的目的(SB/T10157-93-3定义③)(GB/T23776-2009-3术语和定义④) (1)茶叶审评方法 在GB/T14456.1-2008绿茶①标准中规定感官品质检验按照商业 行业标准SB/T10157-93茶叶感官审评方法③执行,GB/T14456.1-2008绿茶①标准颁布执行后,国家又颁布最新的GB/T23776-2009茶叶感官审评方法④。

(2)茶叶感官审评茶叶质量(品质)的依据: 按照SB/T10157-93茶叶感官审评方法③中9项,10项,11项规定以标准样⑤、或成交样⑥相应品级的色、香、味等品质要求为依据对茶叶质量(品质)进行感官审评,根据绿茶等级判定原则计算结果,再作出茶叶质量(品质)等级判定。 根据新法优于旧法原则,也可以按照GB/T23776-2009茶叶感官审评方法④6.1.1级别判定。对照一组标准样⑤,对茶叶质量(品质)进行感官审评,根据绿茶等级判定原则计算结果,再作出茶叶质量(品质)等级判定。在GB/T23776-2009 -6审评结果与判定中④,有比SB/T10157-93茶叶感官审评方法③更详细茶叶质量(品质)等级判定方法。也可以采用品质感官记录,对各品质因子情况进行汇总,并计算出茶叶质量(品质)等级。 三、理化指标检验和感官审评密不可分共同保证茶叶质量安全 绿茶经过GB/T14456.1-2008绿茶①4.2项理化指标、4.3项卫生指标只能够鉴定并判定绿茶产品质量是否卫生安全,但是无法鉴定茶叶质量(品质)的高低。所以国家制定一系列的SB/T10157-93感官审评方法③、GB/T23776-2009茶叶感官审评方法④、GB/T14487-2008感官审评术语⑦,通过对照标准样⑤、或成交样⑥茶叶的外形、汤色、香气、滋味和叶底等因子进行审评汇总计算,从而达到鉴定,判定茶叶质量(品质)等级的目的。 四、感官审评的法定要求和技术支持 国家质量技术监督总局制定的《茶叶生产许可证审查细则》⑧要求茶叶生产企业必须配备食品检验员和评茶员⑧或评茶师作为茶叶

1把盘:俗称摇样匾或摇样盘,是审评干茶外形的首要操作步骤。将样茶放入篾制的样匾里,双手持样匾的边沿,运用手势作前后左右的回旋转动,使样匾里的茶叶均匀地按轻重、大小、长短、粗细等不同有次序地分布,然后把均匀分布在样匾里的毛茶通过反转顺转收拢集中成为馒头形,这样摇样匾的“筛”与“收”的动作使毛茶分出上中下三层。 2、茶叶检验标准:各产茶国或消费国根据各自的生产水平和消费需要,对进出口茶叶规定检验项目和品质指标,以对内作为生产的准绳和规范,对外作为双边贸易或多边贸易的品质指标和执行品质检验的技术依据。分出口检验标准、进出口检验标准、国家标准。 3取样:是指对应施检验的进出口整批商品,按照国家标准规定拣取一定数量具有代表性的样品,来检验分析产品的质量,是检验工作的开始,也是保证检验结果正确性的基础。 4普洱茶:以地理标志保护范围的云南大叶种晒青茶为原料,并在地理标志保护范围内采用特定的加工工艺制成,具有独特品质特征的茶叶,按其加工工艺及品质特征又分为普洱茶生茶和普洱茶熟茶两种类型。 5、普洱茶总体品质要求:品质正常,无劣变、无异味;洁净,不含非茶类夹杂物;不得加入任何添加剂。 6、普洱生茶品质特点:外形色泽墨绿,形状端正均匀、松紧适度、不起层脱面;洒面茶应包心不外露;内质香气清纯、滋味浓厚、汤色明亮、叶底肥厚黄绿。 7、普洱熟茶品质特点:外形色泽红褐,形状端正匀称,松紧适度、不起层脱面;洒面茶应包心不外露;内质汤色红浓明亮,香气独特陈香,滋味醇厚回甘,叶底红褐。 8、味道阈值:感受到某种呈味物质的味觉所需要的该物质的最低浓度。 9、扦样:又称取样、抽样或采样,是从一批茶叶中扦取能代表本批茶叶品质的最低数量的样茶,作为审评检验品质优劣和理化指标的依据,扦样是否正确,能否具代表性,是保证审评检验结果准确与否的首要关键。 10、扦样的目的:扦取具有代表性的样品,对一个地区、一个茶类或整批产品给予客观正确的鉴定。从收购验收角度看,样茶决定一批茶的品质等级和经济价值,是体现按质论价的实物标准;从生产科学研究角度看,样茶反应茶叶生产水平和指导生产技术改进,是正确反映科研成果的依据;从茶叶出口角度讲,样茶是反映茶叶品质规格是否相符,关系到国家荣誉,直接间接设计到贯彻执行政策问题。 11、茶叶滋味的组成:刺激性涩味物质(多酚类)、苦味物质(咖啡碱、花青素、茶皂素)、鲜爽味物质(游离氨基酸类及茶黄素、氨基酸、儿茶素与咖啡碱形成的络合物)、甜味物质(醇类、糖类及其衍生物、醛类、酰胺类和某些氨基酸)、酸味物质(部分氨基酸、有机酸、抗坏血酸、没食子酸、茶黄素及茶黄酸) 12、感官审评:干茶审评(干评)、开汤审评(湿评) 13、呈味物质:氨基酸、儿茶素、咖啡碱。 14、评茶的要求:(1)、评茶室要求:光线充足、均匀、避免阳光直接直射不装有色玻璃,评茶室内外不能有异色反光和遮断光线的障碍物;干燥清洁,避免地面潮湿,最好是恒温(20+/—5℃)、恒湿(70%+/—5%),主要防潮,确保宁静。(2)、审评人员要求,不能吃辛辣刺激味的食物,不施脂粉,严禁吸烟。审评前要洗手。

红茶审评常用术语——汤色、香气篇 汤红茶审评,第二步就是开汤审评,汤色,香气是反应茶叶品质的重要特征。要准确的描述一款红茶的汤色、香气表现,这些常用术语就派上用场了。 红艳:红茶汤色鲜艳、红亮透明,碗沿呈金圈。多见于滇红和C.T.C茶,或大多国外红茶。 红亮:汤色红而透明。多见于上档红茶。 金黄:有黄金般的光泽。常见于发酵轻的茶汤。 粉红:红白相混。多用于加奶审评中发酵轻的红茶。 姜黄:红茶茶汤中加入牛奶后呈现的一种淡黄色。多见于茶多酚和茶黄素含量较低的小叶种红碎茶加奶审评时表现的汤色。如“四套样”地区生产的红碎茶,其中春茶的乳色大多呈姜黄色。 冷后浑:红茶茶汤冷却后形成的棕色乳浊状凝体。多见于优质大叶种红碎茶。因儿茶素含量高,当茶汤温度下降到16t左右时,儿茶素与咖啡碱络合,即产生冷后浑。重新加热,茶汤会恢复红亮透明的原状。 乳白:加入牛奶后,红茶茶汤呈乳白色。多见于滋味淡、质地较差的小叶种红碎茶。 棕黄:汤色色泽浅棕带黄。多见于发酵程度轻的大叶种红碎茶。红碎茶在制作中萎调和发酵轻,又经快速干燥,汤色和叶底大多呈棕黄色。 红褐:汤色褐中泛红。多用于描述氧化过度的低档红茶。 浅薄:汤色浅淡,茶汤中水溶性物质含量较少、浓度低。常用于低档红茶。

暗红:颜色红而深暗。多用于发酵过重或含水率过高、存放时间过长的红茶。 秋香:某些地区秋季生产的红碎茶具有独特的香气,为一种季节香。如10月初广东生产的高档红碎茶具有特殊的季节性茶香,新鲜高锐,滋味强爽,品质胜于其他季节所产的红碎茶。 香荚兰香:从香荚兰豆中提取或化学合成的香荚兰素所具有的特殊的香气。如海南的香兰红茶,用香荚兰豆提取的香料窨制,具有高雅的巧克力香。 季节香:在某一时间生产的茶叶具有的特殊香气。如广东英德在9月中旬至10月上旬生产的高档红碎茶香气特别清香高锐。这种“特别”而有时期性的香气,俗称“季节香”。 地域香:具有特殊地方风味的茶叶香气。如云南红茶特殊的糖香。 浓郁:香气高锐,浓烈持久。多用于“滇红”和“祁红”。如一级滇红茶香气浓郁,滋味浓醇,品质优良。 香短:香气保持时间短,很快消失。 香贫:香气低弱。 钝熟:香气熟闷。多见于茶叶嫩度较好,但已失风受潮,或存放时间过长、制茶技术不当发酵偏重的红茶。 纯正:香气正常。表明茶香既无突出的优点,也无明显的缺点。用于中档茶的香气评语。 纯和:香气纯而正常,但不高。 平和:香味不浓,但无粗老气味。多见于低档茶; 粗青味(气):粗老的青草味(气)。萎凋和发酵程度偏轻的低档红茶。如不萎凋红茶,粗青味(气)特别重。