第四章层流流动及湍流流动 由于实际流体有粘性,在流动时呈现两种不同的流动形态:层流流动及湍流流动,并在流动过程中产生阻力。 对可压缩流体,阻力使流体受压缩。 对不可压缩流体,阻力使流体的一部分机械能转化为热能散失,这个转变过程不可逆。散失的热量称为能量损失。 单位质量(或单位体积)流体的能量损失,称为水头损失(或压力损失),并以h w(或Δp)表示。 本章首先讨论流体的流动状态,再对粘性流体在两种流动状态下的能量损失进行分析。 第一节流动状态及阻力分类 一、流体的流动状态 1.雷诺试验:1882年雷诺作了如教材45页图4-1所示的流体流动形态试验。 试验装置:在圆管的中心用细玻璃管向圆管的水流中引入红色液体的细流。 试验情况: (1)当水的流速较小时(图4-1a),红色液体细流不与周围水混和,自己保持直线形状与水一起向前流动。 (2)如把水的流速逐渐增大,至一定程度时,红色细流便开始上下振荡,呈波浪形弯曲(如图4-1b)。 (3)当再把水流速度增大,红色细流的振荡加剧,至水的流速增大至某一速度后,圆管中红色细流消失,红色液体混入整个圆管的水中(如图4-1c)。 试验的三种不同状况说明: (1)对(图4-1a)所示,表明水的质点只有向前流动的位移,没有垂直水流方向的移动,即各层水的质点不相互混和,都是平行地移动的,这种流动称为层流; (2)对(图4-1b)所示,说明流动的水质点已开始有垂直水流方向的位移,离开圆管轴线较远的部位水的质点仍保持平行流动的状态; (3)对(图4-1c)所示,说明流动中水的质点运动已变得杂乱无章,各层水相互干扰,这种流动形态称为紊流或湍流。

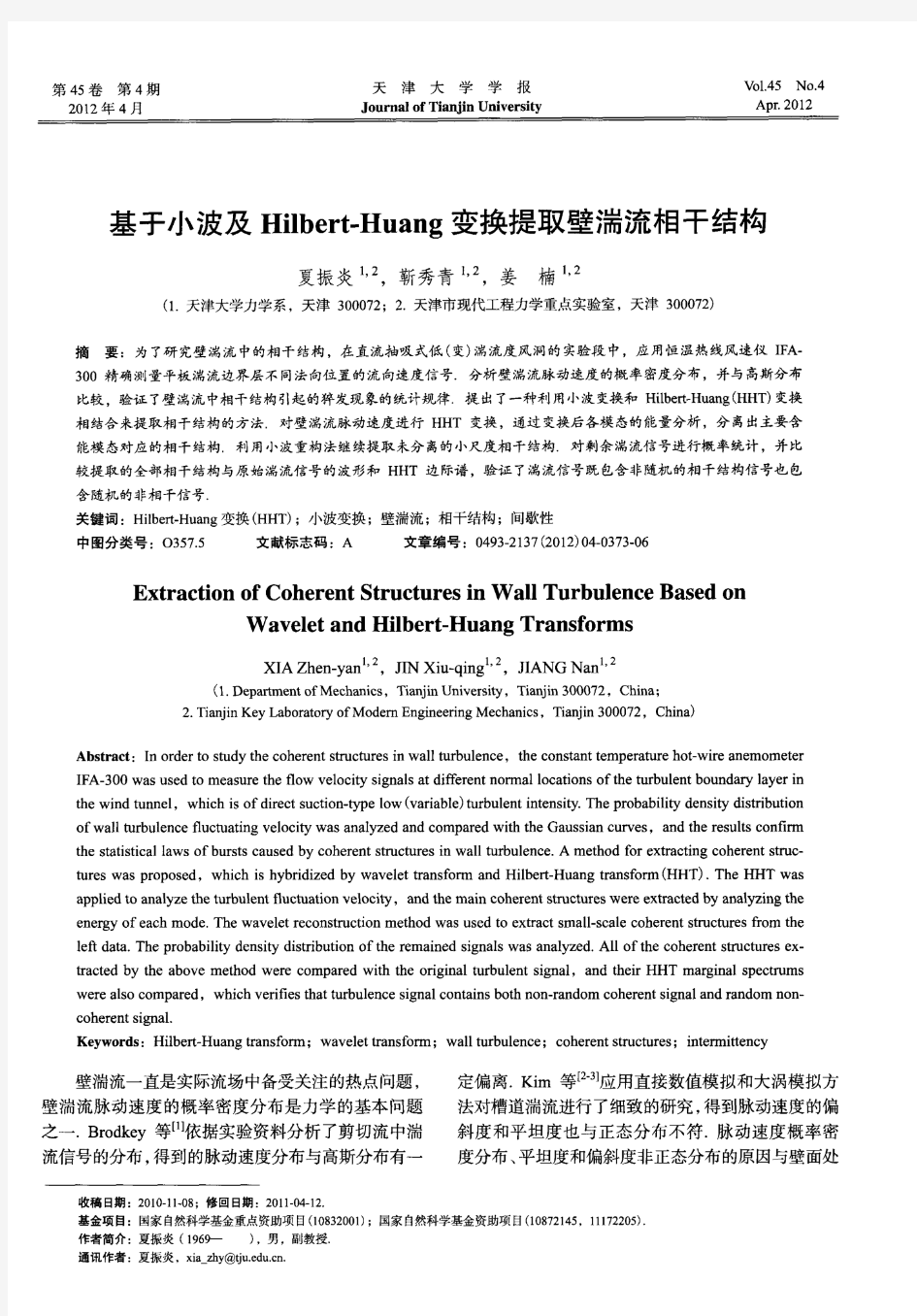

2.雷诺数: 流体之所以出现不同的流动形态,主要由流体质点流动时其本身所具有的惯性力和所受的粘性力的数值比例决定。 惯性力相对较大时,流体趋向于作紊流式的流动; 粘性力则起限制流体质点作纵向脉动的作用,遏止紊流的出现。 雷诺根据此原理提出了一个判定流体流动状态的无量纲参数——雷诺数(Re): 对在圆管中流动的流体而言,雷诺数的表现形式为 v:圆管内流体的平均流速(m/s);ε:动力粘度(Pa·s)。 D:圆管直径(m);ν:运动粘度(m2/s)。 实验确定,流体开始由层流形态向紊流转变时,称为下临界雷诺数, Re=2100~2320;当Re>10000~13800时流体的流动形态为稳定的紊流,称上临界雷诺数;当Re=(2100~2320)~(10000~13800),流动形态为过渡状态,可以是紊流或层流。临界雷诺数随体系的不同而变化,即使同一体系,它也会随其外部因素(如圆管内表面粗糙度和流体中的起始扰动程度等)的不同而改变,所以临界雷诺数为一个范围数。 对于非圆管中的流体流动,雷诺数的表现形式为 R:水力半径(m);A:流体的有效截面积(m2); x:截面上与流体接触的固体周长(湿周)(m)。 (但水力半径R不是圆截面的几何半径r,如充满流体圆管的水力半径为: ) 这里,取下临界雷诺数为500。对工程中常见的明渠水流,下临界雷诺数常取300。 当流体绕过固体(如绕过球体)流动时,出现层状绕流(物体后无旋涡)和紊状绕流(物体后形成旋涡)的现象,此时雷诺数用下式计算:

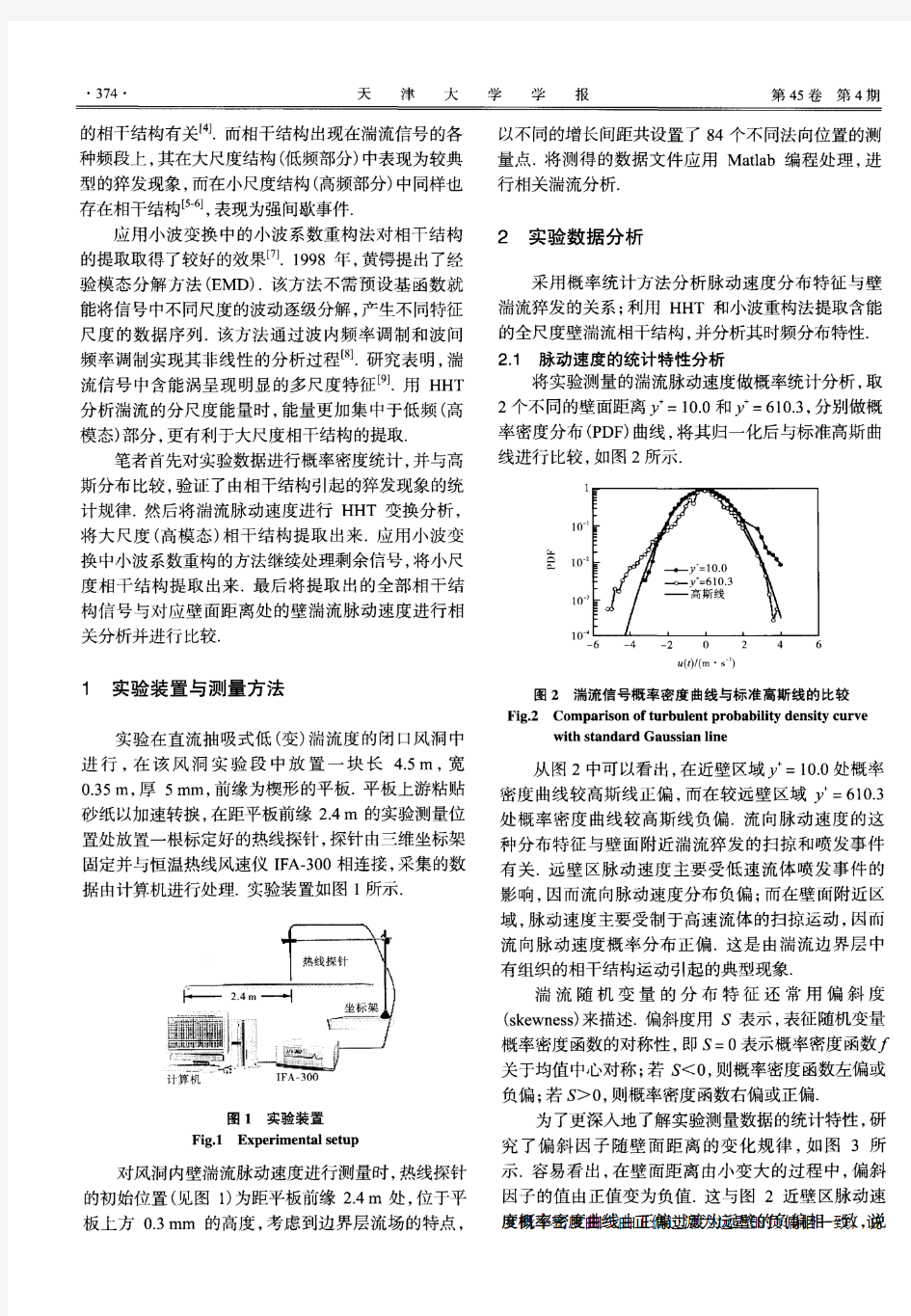

第三章 傅里叶变换 3.1周期信号的傅里叶级数分析 (一) 三角函数形式的傅里叶级数 满足狄利赫里条件的周期函数()f t 可由三角函数的线性组合来表示,若 ()f t 的周期为1T ,角频率11 2T π ω=,频率111f T =,傅里叶级数展开表达 式为 ()()()0111 cos sin n n n f t a a n t b n t ωω∞ ==++????∑ 各谐波成分的幅度值按下式计算 ()01 01t T t a f t dt T +=? ()()01 012cos t T n t a f t n t dt T ω+=? ()()01 012sin t T n t b f t n t dt T ω+=? 其中1,2,n =??? 狄利赫里条件: (1) 在一个周期内,如果有间断点存在,则间断点的数目应是有限个; (2) 在一个周期内,极大值和极小值的数目应是有限个; (3) 在一个周期内,信号是绝对可积的,即()00 t T t f t dt +? 等于有限值。 (二) 指数形式的傅里叶级数 周期信号的傅里叶级数展开也可以表示为指数形式,即 ()()11 jn t n n f t F n e ωω∞ =-∞ = ∑ 其中 ()0110 11t T jn t n t F f t e dt T ω+-= ? 其中n 为从-∞到+∞的整数。

(三) 函数的对称性与傅里叶系数的关系 (1) 偶函数 由于()f t 为偶函数,所以()()1sin f t n t ω为奇函数,则 ()()01 112sin 0t T n t b f t n t dt T ω+==? 所以,在偶函数的傅里叶级数中不会含有正弦项,只可能含有直流项和余弦项。 (2) 奇函数 由于()f t 为奇函数,所以()()1cos f t n t ω为奇函数,则 ()01 0110t T t a f t dt T +==? ()()01 011 2cos 0t T n t a f t n t dt T ω+= =? 所以,在奇函数的傅里叶级数中不会含有直流项和余弦项,只可能包含正弦项 (3) 奇谐函数(()12T f t f t ?? =-+ ?? ?) 半波对称周期函数的傅里叶级数中,只会含有基波和奇次谐波的正、余弦项,而 不会含有偶次谐波项,这也是奇谐函数名称的由来。 (四) 傅里叶有限级数与最小方均误差 吉布斯现象:在用有限项傅里叶级数合成原周期函数时,当选取傅里叶有限项级数愈多时,在所合成的波形中出现的峰起愈靠近()f t 的不连续点。当所选取的项数很大时,该峰起值趋于一个常数,它大约等于总跳 变值的9%,并从不连续点开始以起伏振荡的形式逐渐衰减下去,这种现象通常称为吉布斯现象。 3.2傅里叶变换

第23卷 第1期2008年2月 实 验 力 学 J OU RNAL OF EXPERIM EN TAL M ECHANICS Vol.23 No.1 Feb.2008 文章编号:100124888(2008)0120017210 壁湍流猝发过程中速度分量的相位差 对雷诺应力影响的实验研究3 刘薇,赵瑞杰,姜楠 (天津大学机械工程学院力学系天津市现代工程力学重点实验室,天津300072) 摘要:用IFA300恒温热线风速仪和×形二分量热线探针,以采样间隔小于最小湍流时间尺度的分辨率,精细测量了风洞中平板湍流边界层不同法向位置的瞬时流向、展向速度分量的时间序列信号。用子波分析辨识壁湍流相干结构猝发事件的能量最大准则,确定壁湍流相干结构猝发事件的时间尺度;用条件相位平均技术提取了相干结构猝发过程中流向、展向脉动速度分量条件相位平均波形,用互相关方法研究了相干结构猝发过程中流向、展向脉动速度分量条件相位平均波形的相位差关系及其对雷诺应力的影响,发现在缓冲层和对数律区,展向脉动速度与流向脉动速度的条件相位平均波形具有不同的相位;当两者相位基本一致时,雷诺应力达到正的最大值,此时湍流相干结构的产生非常活跃;当两者相位差分别集中在90°和270°附近时,雷诺应力的幅值减小并接近于零,此时湍流相干结构的产生和猝发都得到了抑制。 关键词:壁湍流;相干结构;猝发;雷诺应力;相位差 中图分类号:O357 文献标识码:A 0 引言 1967年,美国斯坦福大学的Kline小组[1]对湍流近壁区条纹结构进行的全面细致的观测工作,标志着开始对湍流近壁区相干结构进行系统的研究,并将这一系列的过程称为相干结构的猝发。湍流猝发现象不仅产生和输运大部分的湍动能,而且与Reynolds应力的产生以及被动标量的输运有着密切关系[2]。Wallace et al(1972)[3]、L u&Willmart h(1973)[4]、Raupach(1981)[5]的实验均表明在湍流边界层和槽道流中猝发现象对Reynolds应力的产生起着重要作用。几乎90%的湍动能或者Reynolds应力产生于近壁区域,而猝发中上抛事件和下扫事件产生的Reynolds应力分别占全部的60%~70%[6]。 开展相干结构研究的最终目的是通过研究相干结构的动力学行为和规律,建立符合相干结构机理的数学模型和湍流模式,在工程中更加准确地预报湍流,探索在工程中通过控制相干结构控制湍流的有效途径[7]。著名流体力学家Liep mann[8]在1979年就曾经预言,可以通过控制相干结构控制湍流。现在控制相干结构已成为控制湍流的有效途径,在减小壁面摩擦阻力、降低流动噪声方面具有重要的应用前景,对于提高管道和飞行器的运输效率、降低能耗,提高空中飞行器和水下兵器的隐身性能方面具有重要的工程应用价值。 子波变换是新近发展起来的一种数学方法[9],通过信号与一个被称为子波的解析函数进行卷积将3收稿日期:2007207223;修订日期:2008201216 基金项目:国家自然科学基金资助项目10472081;教育部中国高等学校新世纪优秀人才计划资助项目;天津市科技发展计划资助项目06TXTJJ C13800 通讯作者:姜楠(1968-),男,教授,博士生导师。E2mail:nanj@https://www.doczj.com/doc/a22727989.html,

第10章 湍流边界层 10.1 壁面湍流特性和速度分布规律 当边界层内流体及管内流体处于层流流动状态时,流体受到壁面的限制仅仅表现在粘性切应力作用下,进行粘性旋涡的扩散;而当处于湍流流动状态时,流体受到壁面的限制则是在粘性切应力和湍流附加切应力的同时作用下,进行旋涡的扩散。 由于湍动旋涡的扩散速度远大于粘性旋涡扩散的速度,因此,在相同条件下,湍流速度边界层的厚度要比层流速度边界层厚。 但在高雷诺数的条件下,湍流速度边界层仍是贴近壁面的薄层,因此,建立湍流边界层方程的前提条件与层流时相同。 但是,由于两种切应力的作用,湍流速度边界层的结构要比层流速度边界层复杂得多。 因此,一定要先了解壁面湍流的分层结构和时均速度分布规律。 10.1.1 壁面湍流分层结构及其特性 在壁面湍流中,随着壁面距离的变化,粘性切应力和湍流附加切应力各自对流动的影响也发生变化。 以y 表示离开壁面的垂直距离,随着y 的增加,粘性切应力的影响逐渐减小,而湍流附加切应力的影响开始不断增大,而后逐渐减小。 这就形成了具有不同流动特征的区域。 壁面湍流速度边界层可以分为内层(壁面区),包括粘性底层、过度层(重叠层)和对数律层(完全湍流层);外层,包括尾迹律层和粘性顶层(间歇湍流层)。 定义 ()ρ τw x v v = =** (10.1.1) 因为*v 具有速度的量纲,故称为壁面切应力速度,它在湍流中是一个重要的特征速度。 以下对各层的划分做详细说明。 粘性底层:所在厚度约为* 5 0v y ν ≤≤,其内粘性切应力起主要作用,湍流附加切应力可以忽 略,流动接近于层流状态,因此在早期研究中称之为层流底层。 由于近期的实验研究,观察到该层内有微小旋涡及湍流猝发起源的现象,因此称为粘性底层。 过渡层:所在厚度约为* * 30 5 v y v ν ν ≤≤,其内粘性切应力和湍流附加切应力为同一数量级,流 动状态极为复杂。 由于其厚度不大,在工程计算中,有时将其并入对数律层的区域中。 对数律层:所在厚度约为()δν ν 2.01030 * 3 * ≈≤≤v y v ,其内流体受到的湍流附加切应力大于粘 性切应力,因而流动处于完全湍流状态。 由这三层组成的内层,称为三层结构模式,若将过度层归入对数律层,则称为两层结构模式。 外层中的尾迹律层和粘性顶层所在厚度分别约为δν 4.010* 3 ≤≤y v 和δδ≤≤y 4.0。 对于尾迹

第三章 离散傅里叶变换(DFT ) 1. 如图P3-1所示,序列)(n x 是周期为6的周期性序列,试求其傅里叶级数的系数。 图 P3-1 分析 利用DFS 的定义求解。 解:由nk j n nk n e n x W n x k X 6250650 )()()(~π -==∑∑== k j k j k j k j k j e e e e e 56 246 236 226 26 21068101214πππππ-----+++++= 计算求得 ,3j39(1)X ~ 60,(0)X ~-== 3j 3(2)X ~ += , 3j 3(4)X ~ 0,(3)X ~-== 3j39(5)X ~ += 2. 设4()()x n R n =,6()(())x n x n =,试求)(~k X ,并做图表示)(~ ),(~ k X n x 。 分析 利用DFS 的定义求解。 解: 由 k j k j k j nk j n nk n e e e e n x W n x k X ππ π π -----=+++===∑∑3 236250 650 1)(~)(~)(~ 计算求得 ,3j (1)X ~ 4,(0)X ~-== 1(2)X ~ = ,1(4)X ~ 0,(3)X ~== 3j (5)X ~ = )(~),(~k X n x 如图P3-2所示。

图 P3-2 3. 已知)(n x 是N 点有限长序列,)]([)(n x DFT k X =。现将长度变成rN 点的有限长序列)(n y ???-≤≤-≤≤=1,01 0),()(rN n N N n n x n y 试求rN 点DFT[)(n y ]与)(k X 的关系。 分析 利用DFT 定义求解,)(n y 是rN 点序列,因而结果相当于在频域序列进行插值。 解:由)(k X = DFT[)(n x ]∑-=-=1 02)(N n nk N j e n x π ,10-≤≤N k 可得 nk rN N n nk rN N n W n x W n y n y DFT k Y ∑∑-=-====10 1 )()()]([)( )()(1 2r k X e n x N n l k n N j ==∑-=-π, 1,...,0,-==N l lr k 所以在一个周期内,)(k Y 的抽样点数是)(k X 的r 倍()(k Y 的周期为Nr ),相当于在)(k X 的每两个值之间插入r-1个其他的数值(不一定为零),儿当k 为r 烦人整数l 倍时,)(k Y 与)(r k X 相等。 4. 已知)(n x 是N 点有限长序列,)]([)(n x DFT k X =,现将)(n x 的每两点之间补进

CIESC Journal, 2017, 68(11): 4088-4094 ·4088· 化工学报 2017年第68卷第11期| https://www.doczj.com/doc/a22727989.html, DOI:10.11949/j.issn.0438-1157.20170469运动单帧图像法湍流边界层相干结构的实验测量 曲宁宁1,2,蔡小舒1,2,周骛1,2,刘超群3,周雷1,2 (1上海理工大学颗粒与两相流测量研究所,上海 200093;2 上海市动力工程多相流动与传热重点实验室(上海理工大学), 上海 200093;3德州大学阿灵顿分校,美国) 摘要:在研究单帧单曝光图像法(SFSE)流场测量的基础上,提出了测量湍流边界层相干结构的运动单帧长曝光图像法(MSFLE),该方法是具有拉格朗日性质的测量方法,测量时相机以被拍摄相干结构的迁移速度基本相同的速度移动,同时采用长曝光的方法记录粒子的运动轨迹。应用该方法,得到了充分发展湍流边界层流向-展向平面内相干结构的直观图像,清晰地展示了相干结构随时间与空间的发展演变过程,并对其中的运动特征进行了分析研究。实验结果表明,高低速条带之间的相互作用可以导致发夹涡的位移、合并和耗散,鞍点及附近强剪切层的存在是相干结构发展演化的关键。 关键词:湍流;边界层;相干结构;流动;图像法;测量 中图分类号:O 357.5 文献标志码:A 文章编号:0438—1157(2017)11—4088—07 Experimental measurement of coherent structures of turbulent boundary layer by motion single frame imaging method QU Ningning1,2, CAI Xiaoshu1,2, ZHOU Wu1,2, LIU Chaoqun3, ZHOU Lei1,2 (1Institute of Particle and Two-phase Flow Measurement, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China; 2Shanghai Key Laboratory of Multiphase Flow and Heat Transfer for Power Engineering in University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China; 3University of Texas at Arlington, USA) Abstract: Based on the single frame and single exposure imaging (SFSE) method for flow field measurement, the motion single frame and long exposure imaging (MSFLE) method is proposed for measuring the coherent structure of turbulence in the plant turbulent boundary layer. The method is a Lagrangian property measurement technique. The camera moves at substantially the same speed as the migration speed of the coherent structure, and the trajectory of the particle is recorded by the method of long exposure. Experiments were carried out with this method to measure the development of the coherent structure in the turbulent boundary layer. The evolution of the coherent structure with time and space were intuitively recorded. The motion characteristics of the coherent structure are analyzed. The experimental results show that the interaction between the high and low speed streaks can lead to the displacement, merging and dissipation of the hairpin vortex. The existence of stagnation point and strong shear layer is the key to the evolution of coherent structure. Key words: turbulence; boundary layer; coherent structure; flow; image method; measurement 2017-04-25收到初稿,2017-08-18收到修改稿。 联系人:蔡小舒。第一作者:曲宁宁(1995—),男,硕士研究生。基金项目:国家自然科学基金项目(51327803,51576130)。 Received date: 2017-04-25. Corresponding author: Prof. CAI Xiaoshu, usst_caixs@https://www.doczj.com/doc/a22727989.html, Foundation item: supported by the National Natural Science Foundation of China (51327803, 51576130). 万方数据

力学的世纪难题——湍流 周恒 中国航空报 June12,2014 Abstract 人们关心流体的运动是很自然的,因为地球为大气所包围,而地球表面的2/3为水面覆盖。作为科学问题的湍流,是在1883年Reynolds做 了区分层流和湍流这两种不同形态流动的实验后确立的。而自20世纪初以 来,由于工程技术的发展,对认识湍流的规律提出了迫切的要求,从而大 大地推动了湍流的研究。在这100多年中,对湍流的认识的确取得了很大 进展,否则如航空、航天、船舶、动力、水利、化工、海洋工程等工程技 术,以及气象、海洋科学等自然科学都不可能有很大的进展。但另一方面, 人们对湍流的认识又还很不全面,从而制约了这些工程技术和自然科学的 进一步发展,也可能会对21世纪的某些新兴科学技术的形成起到制约作 用。因而在21世纪之始,再一次将这一世纪难题提到科学工作者面前是很 必要的。 1湍流运动的复杂性 湍流运动复杂性的根源在于它是强非线性系统的运动。控制湍流运动的方程:Navier-Stokes(N-S)方程是非线性的。在多数情况下,它的解是不稳定的,从而导致了流动的多次分叉,形成了复杂流态,而方程的非线性又使各种不同尺度的流动耦合起来,无法将它们分别研究。 一个世纪以来,数学家们曾对N-S方程做过大量研究,但由于其非线性带来的困难,正面的成果远不如对其他数学物理方程的研究所得到的多。看起来,进一步对N-S方程的数学性质做研究尽管重要,但依靠这一途径来解决工程技术和自然数学中提出的湍流问题恐怕是不现实的。 物理学家、力学家以及一部分数学家试图从另一途径来解决湍流,即通过直接建立能反映其某些重要特性的模型来认识湍流。例如,在20世纪 1

§1.4.2流动类型与雷诺准数 现在开始介绍流体流动的内部结构。流动的内部结构是流体流动规律的一个重要方面。因为化工生产中的许多过程都和流动的内部结构密切联系。例如实际流体流动时的阻力就与流动结构紧密相关。其它许多过程,如流体的热量传递和质量传递也都如此。流动的内部结构是个极为复杂的问题,涉及面广。以下紧接着的内容只作简单的介绍,因而在许多方面只能限于定性的阐述。 1、流动类型——层流和湍流 1883年著名的雷诺实验揭示出流动的两种截然不同的型态。 雷诺实验装置如图所示: 在水箱内装有溢流装置,以维持水位稳定,水 箱的底部安装一个带喇叭型进口的直径相同的 玻璃管,管出口处装有一个阀门用来调节流量, 水箱上方安装有内有颜料的小瓶,有色液体可 经过细管子注入玻璃管内。在水流经过玻璃管 的过程中,同时把有色液体送到玻璃管以后的 管中心位置上。 雷诺实验观察到: ⑴、水流速度不大时,有色细流成一直线,与水不混合。此现象表明:玻璃管内的水的质点是沿着与管轴平行的方向作直线运动。即流体分层流动,层次分明,彼此互不混杂,掺和(唯其如此,才能使有色液体保持直线)这种流型叫层流或滞流。 ⑵、水流速度增大到某临界值时,有色细流开始抖动,弯曲,继而断裂,细流消失,与水完全混合在一起,整根玻璃管呈均匀颜色,此现象表明,玻璃管内的水的质点除了沿着管道向前运动外,各质点还作不规则的,杂乱的运动,且彼此间相互碰撞,相互混合,质点速度的大小和方向随时发生变化,这种流型叫湍流或紊流。 2、流型的判据—雷诺准数 对管流而言,影响流型的因素有,流道的几何尺寸(管径d)流动的平均速度u 和流体的物理性质(密度ρ和粘度μ)。 雷诺发现,可以将这些影响因素综合成一个无因次数群duρ/μ,作为流型的判据。此数群称为雷诺(Reynolds)数,以R e表示,即:

第15卷第4期水利水电科技进展1995年8月 湍流理论若干问题研究进展 刘兆存 金忠青 (河海大学 南京 210098) 摘要 本文对近年来湍流理论在某些方面的研究进展作了概要介绍,对拟序结构发现后人们对湍流内部结构的新认识和近年来发展很快的从微分方程分析角度出发对湍流机理新的探索进行了评价,说明引入混沌后在时、空演化方面对湍流机理的模拟,最后阐述了流动稳定性和层流向湍流的转捩。 关键词 湍流 N-S方程 流动结构 流动机理 封闭性 近年来,在围绕湍流结构和统计两条主线的研究工作中出现了新观点和新趋势,虽然从历史的观点来看有些可能是错的——在科学容忍的范围内,但在现阶段却是研究的主流。 1 简要回顾及发展 1.1 半经验理论和模式理论 湍流的控制方程是N-S方程,但和层流相比,方程不封闭。为满足工程需要,发展了一系列的以普朗特混合长理论为代表的湍流半经验理论或早期模式理论。这种理论虽然对于增进对湍流机理的了解没有提供更多的贡献,但对解决工程实际问题却起了重大的作用[1]。半经验理论是一种唯像理论,并不涉及湍流内部机理。以速度分布公式为例,半经验理论的速度分布公式大致有对数型和指数型。对数型速度分布得到的假定是充分发展的剪切湍流中主流区(不含边界层的)的流速梯度和分子粘性无关,指数型(或渐近指数型)则假定分子粘性不能忽略[2],两种类型的流速分布公式在工程实践中都获得了非常广泛的应用。半经验理论的一个发展方向是吸收统计理论的成果,用统计理论的精细成果丰富半经验理论不足并保留便于应用的优点,如文[3]所作的工作。 近代的模式理论在封闭湍流基本方程组时特别吸收了统计理论的成果,如二方程模型、应力通量代数模型、应力通量方程模型等。关于这方面的详细论述,将另文给出。 1.2 统计理论 湍流的统计理论的目标则是从最基本的物理守恒定律——N-S方程和连续性方程出发,探讨湍流的机理。理查逊-柯尔莫哥洛夫湍流图像部分被实验所证实。统计理论中湍流的能量传递关系被更符合实际的U. Fr isch等所提出的B-模型所代替。湍流统计理论历时半个多世纪的发展,经泰勒、陶森德等人的努力,取得丰硕的成果,但仍不能绕过封闭性的困难,所得成果都还是很不完善的。湍流统计理论的重要性目前已有所下降[1]。我国周培源等提出了均匀各向同性湍流的准相似性条件以及相应均匀各向同性湍流的涡旋结构统计理论并得到实验的验证[4],进一步将在均匀各向同性湍流中得到的准相似性条件推广到一般的剪切湍流中,然后对关联方程的耗散项作出假定,利用逐级近似方法发展了湍流的统计理论[5],所得结果部分经实验证实。文[6]采用逐级迭代法对湍流平均运动方程和脉动速度关联方程 · 12·

第一篇 大气的组成与物理特性 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 大气的气体成份 大气中的粒子群 大气的运动、能量与构造 大气的光学特性 大气的电学特性

1

第二篇 大气湍流

粘性流体的两种形态: 层流和湍流。 层流是流体运动中较简单的状态, 普遍的却是湍流。

2

湍流研究的意义

湍流的研究与国防建设和国民经济中 的航空、船运、环境保护、气象、化工、 冶金、水利、医学等学科密切相关,如果 能掌握它的运动规律,对它进行合理的应 用和有效的控制,那么对基础研究与实际 应用将有重大的意义。

3

湍流研究的成果

人们对湍流结构、湍流边界层、湍流 剪切流、湍流的传热传质、湍流扩散、湍 流统计模型、大气湍流、晴空湍流、等离 子湍流、湍流测量等问题进行了广泛的研 究,并取得了丰硕的成果。

4

本节的内容

湍流的一般定义和描述; 湍流与层流的区别; 湍流理论发展的历史; 湍流理论简介; 湍流的特点; 大气湍流的复杂性; 湍流研究技术的发展。

5

湍流的一般定义和描述

1. 湍流是随机的(Reynolds,Taylor,Von Karman ,Hinze等),又具有拟序结 构。 2. 流体的湍流运动是由各种大小和涡量 不同的涡旋叠加而成的,其中最大涡 尺度与流动环境密切相关,最小涡尺 度则由粘性确定;流体在运动过程中, 涡旋不断破碎、合并,流体质点轨迹 不断变化。

6

第三章傅立叶变换 第一题选择题 1.连续周期信号f (t )的频谱F(w)的特点是 D 。 A 周期连续频谱 B 周期离散频谱 C 非周期连续频谱 D 非周期离散频谱 2.满足抽样定理条件下,抽样信号f s (t)的频谱)(ωj F s 的特点是 (1) (1)周期、连续频谱; (2)周期、离散频谱; (3)连续、非周期频谱; (4)离散、非周期频谱。 3.信号的频谱是周期的连续谱,则该信号在时域中为 D 。 A 连续的周期信号 B 离散的周期信号 C 连续的非周期信号 D 离散的非周期信号 4.信号的频谱是周期的离散谱,则原时间信号为 (2) 。 (1)连续的周期信号 (2)离散的周期信号 (3)连续的非周期信号 (4)离散的非周期信号 5.已知f (t )的频带宽度为Δω,则f (2t -4)的频带宽度为( 1 ) (1)2Δω (2)ω?2 1 (3)2(Δω-4) (4)2(Δω-2) 6.若=)(1ωj F F =)()],([21ωj F t f 则F =-)]24([1t f ( 4 ) (1)ωω41)(21j e j F - (2)ωω41)2 (21j e j F -- (3)ωωj e j F --)(1 (4)ωω21)2 (21j e j F -- 7.信号f (t )=Sa (100t ),其最低取样频率f s 为( 1 ) (1)π100 (2)π 200 (3)100π (4)200 π 8.某周期奇函数,其傅立叶级数中 B 。 A 不含正弦分量 B 不含余弦分量 C 仅有奇次谐波分量 D 仅有偶次谐波分量 9.某周期偶谐函数,其傅立叶级数中 C 。 A 无正弦分量 B 无余弦分量 C 无奇次谐波分量 D 无偶次谐波分量 10.某周期奇谐函数,其傅立叶级数中 C 。 A 无正弦分量 B 无余弦分量 C 仅有基波和奇次谐波分量 D 仅有基波和偶次谐波分量 11.某周期偶函数f(t),其傅立叶级数中 A 。

湍流理论发展概述 一、湍流模型的研究背景 自然环境和工程装置中的流动常常是湍流流动,模拟任何实际过程首先遇到的就是湍流问题,而湍流问题本身又是流体力学理论上的难题。对于某些简单的均匀时均流场,如果湍流脉动是各向均匀及各向同性的,可以用经典的统计理论来分析,但实际上的湍流往往是不均匀的,这就给理论分析带来了极大地困难。这也就引发了对湍流过程进行模拟的想法。 对湍流最根本的模拟方法是在湍流尺度的网格尺寸内求解瞬态的三维N-S 方程的全模拟方法,此时无需引进任何模型。然而由于计算方法及计算机运算水平的限制,该种方法不易实现。另一种要求稍低的方法是亚网格尺寸度模拟即大涡模拟(LES),也是由N-S 方程出发,其网格尺寸比湍流尺度大,可以模拟湍流发展过程的一些细节,但由于计算量仍然很大,只能模拟一些简单的情况,直接应用于实际的工程问题也存在很多问题[1]。目前数值模拟主要有三种方法:1. 平均N-S方程的求解,2.大涡模拟(LES),3.直接数值模拟(DNS),而模拟的前提是建立合适的湍流模型。 所谓的湍流模型,就是以雷诺平均运动方程与脉动运动方程为基础,依靠理论与经验的结合,引进一系列模型假设,而建立起的一组描写湍流平均量的封闭方程组。目前常用的湍流模型可根据所采用的微分方程数进行分类为:零方程模型、一方程模型、两方程模型、四方程模型、七方程模型等。对于简单流动而言,一般随着方程数的增多,精度也越高,计算量也越大、收敛性也越差。但是,对于复杂的湍流运动,则不一定。湍流模型可根据微分方程的个数分为零方程模型、一方程模型、二方程模型和多方程模型。这里所说的微分方程是指除了时均N-S 方程外,还要增加其他方程才能是方程封闭,增加多少个方程,则该模型就被成为多少个模型。

湍流降阻 湍流减阻技术有泥沙减阻[ 1]、微汽泡及吹气和吸气减阻[ 2,3]、聚合物减阻[ 4]、涂层减阻[ 5]、磁减阻[6]、仿生非光滑减阻[7-12]等, 这些技术主要是控制边界层内的湍流结构, 特别是拟序结构, 从而达到控制湍流动能损耗, 实现减阻目的。 仿生学研究发现鱼类等水生动物和有翼昆虫等飞行动物经历了近亿年进化过程, 形成了一种满足自身生存需要的非光滑减阻表面。如Reif 教授在研究40 多种不同生长阶段的鲨鱼后, 发现当鲨鱼快速游动时, 表皮上有精细间隔的鳞脊, 鳞脊间有圆谷, 鳞脊的排列基本上与流动方向平行, Reif 认为, 鲨鱼皮上的鳞脊可以使边界层稳定, 减小快速游动阻力[9]。受此启发, 用仿生非光滑技术改变近壁区流场, 减小壁面摩擦阻力, 不会给使用体带来附加设备、额外能量消耗和污染物, 仅改变壁面形状就达到减阻效果,在各种减阻技术中被认为是最有前途的方法。

图1 为三角形、扇贝形和刀刃形三种仿生非光滑沟槽形状参数示意图, 其中s = 0. 1mm, h =0. 05mm, 刀刃形沟槽刃宽t = 0. 2 × h 。三种模型在相同的计算域中模拟, 将光滑表面与沟槽表面置于同一流场中, 便于结果对比, 减小计算误差。先在ANSYS 中建立几何模型, 对其进行离散化, 再将离散单元导入GAMBIT 中, 进行网格平滑处理和区域划分, 最后将网格导入FLU ENT 中进行计算及结果显示。为了便于观察流场运动情况, 沿流向布置8 个沟槽。三角形和扇贝形用六面体网格离散, 刀刃形用三角形网格离散。流向均匀划分40 个网格点, 垂向不等间距划分40 个网格点, 中心处网格最稀, 从中心向两边网格间距以0. 25 倍等比速度减小, 沟槽表面划分变尺寸网格, 沟槽网格密度在谷底最稀, 谷顶最密, 网格间距从谷顶到谷底以0. 5 等比速度减小。三种情况下沟槽表面所划分的网格密度相同, 并等于光滑表面。 图2 CFD模型 表1 三种沟槽表面上网格点数列表 网格总数沟槽表面积形状顶角s h 沟槽表面 网格数 三角形90°0.1 5×10-214 181023 4.53×10-6扇贝形- 0.1 5×10-216 197821 4.95×10-6刀刃形- 0.1 5×10-221 240005 6.00×10-6

关于湍流理论研究进展 摘要本文对近年来湍流理论在某些方面的研究进展作了概要介绍,对具有代表性的理论假设的思想方法,进行了扼要阐述,指出了相应的实用价值和局限性。 关键词湍流湍流统计理论混沌理论湍流拟序结构湍流剪切流动 1 无处不在的湍流现象 湍流是自然界中流体的一种最普遍的运动现象,它广泛的存在于我们生活周围。在大风吹过地面障碍物的旁边,在湍急的河水流过桥墩的后面,在烟囱中冒出的浓烟随风渐渐扩散等地方,都能观察到湍流运动现象。简单地说,湍流运动就是流体的一种看起来很不规则的运动。由于湍流现象广泛存在于自然界和工程技术的各个领域,因此湍流基础理论研究取得的进展就可能为经济建设和国防建设的广泛领域带来巨大的效益。例如,提高各种运输工具的速度以大量节约能源,提高各种流体机械的效益;改善大气和水体的环境质量,降低流体动力噪声,防止流体相互作用引发的结构振动乃至破坏;加强反应器内部物质的热交换与化学反应的速度等等。 然而像湍流这样,虽经包括许多著名科学家在内长达一个世纪多的顽强努力,正确反映客观规律的系统的湍流理论至今还没有建立,在整个科学研究史上也是不多见的。因此,可以说湍流是力学中没有解决的最困难的难题之一。因此,世界上许多国家一直坚持把湍流研究列为需要最优先发展的若干重大基础研究课题之一。 2 湍流理论的发展历史 湍流理论从它的思路来说大体可分为两类[1]。一类是先把流体动力学方程组平均以后,然后再设法使方程组封闭,求解后再和实验结果比较,看封闭办法是否正确。湍流中绝大部分理论是属于这一类型。另一类是先求解,取特殊模型,再引进平均,得到要求的物理量,和相应的实验结果进行比较。 2.1 Reynolds方程和混合长度理论 十九世纪70年代是Maxwell-Boltzmann分子运动理论取得辉煌成果的时代。它成功地解释了气体状态方程、气体粘性、气体热传导和气体扩散等一系列现象。湍流理论开始发展的时候,就受着这种思想支配。1877年T.V.Bonssinesq[2]又开始

附件1 “风沙环境下高雷诺数壁湍流结构及其演化机理研究” 风沙运动引发的灾害已经成为影响人类社会的一个重要环境问题。要实现对风沙灾害的有效预报和合理防治,必须深刻认识风沙灾害的成因和规律。从流动的角度来看,风沙运动实质上是颗粒物质与高雷诺数大气边界层湍流相互作用的结果,其特征雷诺数Reτ可达106~107量级。目前有关风沙运动研究的理论基础仅基于定常平均假设,导致理论预测与实际情况存在显著差异。为提高风沙运动的预测精度和防治水平,必须依靠湍流特别是高雷诺数壁湍流的最新研究进展和理论突破。 高雷诺数壁湍流在湍流统计特性、流动结构等方面与低雷诺数情况存在较大差异,而风沙运动作为一种典型的高雷诺数流动,为高雷诺数湍流研究提供了非常有用的基准。本项目拟以高雷诺数风沙运动为主要研究对象,通过理论分析、实验室模拟、数值仿真和野外观测相互结合的方式,研究高雷诺数壁湍流的流动特性和机理,揭示湍流拟序结构对起沙和沙尘输运的作用和影响规律,为风沙灾害的预报和防治提供理论支持、预测方法和工程依据,由此形成风沙运动研究的中国特色。 一、科学目标 以我国风沙灾害防治为背景,针对高雷诺数湍流边界层的一般规律、沙尘起沙机制和输运特性,开展高雷诺数壁湍流的理论分析、实验测量、数值模拟和野外观测,掌握高雷诺数壁湍流流动特性和雷诺数影响规律,认识高雷诺数壁湍流拟序结构及尺度作用机理,揭示沙尘起跳和长距离输运机理,构建适用于高雷诺数风沙预报的数值计算

方法和计算平台。由此促进高雷诺数湍流和风沙运动学科的交叉融合,提升我国在湍流和风沙物理学领域的创新能力。 二、研究内容 (一)壁湍流统计特性的雷诺数效应。 开展高雷诺数壁湍流的大气边界层净风场测量,结合中等雷诺数直接数值模拟和高雷诺数大涡模拟,研究壁湍流统计特性随雷诺数的变化规律和趋势,包括:雷诺数对平均速度型与卡门常数的影响;湍动能第二峰的产生条件及能量输运特性;风沙对湍流统计特性的影响。 (二)高雷诺数壁湍流结构的动力演化特性与尺度作用机理。 结合流动显示、三维流场测量和直接数值模拟等手段,研究高雷诺数壁湍流中大尺度拟序结构的起源、演化和相互作用的特性、规律和机理,包括:边界层内大尺度/超大尺度结构的生成和动力学演化过程;边界层内外区流动结构的相互作用机制;沙尘与湍流拟序结构的相互影响规律。 (三)考虑高雷诺数效应的风沙运动预报方法。 综合考虑在高雷诺数条件下出现的湍流脉动、大尺度结构等复杂因素,建立计及内外区相互作用的湍流模型,发展适用于高雷诺数风沙预报的新型预报方法,完成近地表风沙流形成与发展过程的模拟,较为准确地预测沙粒的扬起过程及输运特性。 三、资助期限5年(2015年1月至2019年12月) 四、资助经费2000万元 五、申请注意事项 (一)申请人应当认真阅读本项目指南和通告,不符合项目指南和通告的申请项目不予受理。 (二)申请书的附注说明选择“风沙环境下高雷诺数壁湍流结构

层流和紊流 cengliu he wenliu 层流和紊流 laminar flow and turbulent flow 实际液体由于存在粘滞性而具有的两种流动形态。液体质点作有条不紊的运动,彼此不相混掺的形态称为层流。液体质点作不规则运动、互相混掺、轨迹曲折混乱的形态叫做紊流。它们传递动量、热量和质量的方式不同:层流通过分子间相互作用,紊流主要通过质点间的混掺。紊流的传递速率远大于层流。水利工程所涉及的流动,一般为紊流。 雷诺数表征液流惯性力与粘滞力相对大小,可用以判别流动形态的无因次数,记作。雷诺数的定义式为: [19-01]式中、、分别为液体的密度动力粘滞系数、运动粘滞系数;、为流动的特征速度和特征长度。雷诺数小时,粘性效应在整个流场中起主要作用,流动为层流。雷诺数大时,紊动混掺起决定作用,流动为紊流。对于同样的液流装置,由层流转换为紊流时的雷诺数恒大于紊流向层流转换的雷诺数。前者称上临界雷诺数,其值随试验条件而变,很不稳定;后者称下临界雷诺数,其值比较稳定,对于一般条件下的管流(圆管直径为特征长度,断面平均流速为特征速度),约为2300。 层流只存在粘滞切应力。在简单的剪切流中,粘滞切应力: [19-02]式中[19-03]为剪切变形速度,亦即速度沿垂直方向的变化率;为动力粘滞系数,只和液体种类及温度有关的常数。此式表达了著名的牛顿内摩擦定律。层流中摩擦阻力及沿程水头损失均与流速的一次方成正比,流速分布呈抛物线型。圆管层流流速分布如图1[ 层流和紊流流速分布比较] 所示。 紊流又称湍流。液体运动呈随机性,即速度、压强等均随时间、空间作不规则的脉动,是紊流的基本特征(图2[紊流流

收稿日期:1999209224;修改稿收到日期:22001204204.基金项目:上海市青年科技启明星计划(98Q F14040); 曙光计划(2000SG14040)资助1 作者简介:潘卫国(19672),男,教授,博士1文章编号:100724708(2001)0420393204 对管内湍流边界层结构与流动阻力特性的数值研究 潘卫国1, 聂雪军1, 雷俊智1, 岑可法2 (11上海电力学院热能与环保工程研究所,上海200090;21浙江大学,杭州310027)摘 要:在研究紊流边界层的过程中,本文考虑了分子粘性对紊流产生的作用、雷诺数以及壁面附近脉动动能的耗散不是各向同性对紊流产生的影响,采用Jones2L aunder模型对管内紊流流动边界层厚度、边界层内的脉动动能K,动能耗散E,管壁切应力S o以及由此可得的管内流动摩擦阻力系数K 进行了数值计算,计算结果与实验值、理论计算值具有较好的一致性。 关键词:湍流;边界层;数值计算 中图分类号:O35 文献标识码:A 1 引 言 空气在管内流动时,管壁附近有一极薄的边界 层,在这一薄层内,气流的速度由固壁处的零逐渐增 加到相应的无摩擦外流原有的值,当雷诺数R e< 2300时,边界层内为层流流动,此时流动阻力压力 降与速度的一次方成正比,摩擦阻力系数为K= 64R e,其边界层厚度D=5M L u;而工程上一般碰 到的管内流动其R e数都很大,流动为湍流流动,管 内流动压力降近似与流速的平方成正比。由于湍流 混合,使得接近管轴的流体和接近壁面的流体层之 间进行着动能和质量交换,边界层内结构就比较复 杂[1],为此,本文试用数值计算的方法探讨管内湍流 边界层结构与流动阻力特性。 2 低Re数的K-E双方程模型的建立 高R e数的K2E双方程模型对旺盛的管内紊流 区作了较好数值模拟,而对研究紊流边界层,必须要 考虑分子粘性对紊流产生的作用、雷诺数以及壁面 附近脉动动能的耗散不是各向同性这些影响。根据 Jones和L aunder的观点,对高R e数K2E双方程中相 应的项乘上f L、f1和f2因子所得的低R e数K-E双 方程模型可以模拟紊流边界层的结构[2,3],其方程如 下: 5(Q uK) 5x+5(Q M K) 5y= 5 5x[ (L+ L t R E ) 5K 5x]+ 5 5y[ (L+ L t R k ) 5K 5y]+ L t G-Q E+D - (1) 5(Q u E) 5x+ 5(Q M E) 5y= 5 5x[ (L+ L t R E ) 5E 5x]+ 5 5y[ (L+ L t R E ) 5E 5y]+ E K C1f -1 L t G- C2f2 - Q E2 K +E - L t=C L f -L Q K 2 E (2) 以上三式中下划线的部分就是低R e数K2E模 型区别于高R e数K2E模型的部分,其中f L、f1、f2、D 和E由不同的研究者得出不同的数学表达式[4~9], Jones和L aunder认为:f L=exp -215 1+0102R L, f1=110,f2=1-013exp(-R2L),D=2L5K 5y 2 , E=2 LL t Q 52u 5y2 2 式中R L=K 2 M E; R k=K 12y M; y+=u T y M;u T =S W Q;未注明的其它参数C L=0109,C D= 110,C1=1144,C2=1192, R K=110,R E=113。 低R e数K2E模型是对高R e数K2E方程的修正, 即考虑了高阶张量在低R e数时的影响,引入f L、f1 和f2的目的分别是为了模拟在壁面处分子粘性对 切应力的影响、考虑壁面附近湍流脉动动能耗散率 的变化以及湍流边界层内各向同性特性的减弱。 Patel[10]等曾采用多种低R e数K2E模型计算了 二维边界层流动与换热并作了比较,结果表明,采用 Jones2L aunder模型得出的计算值与实验结果的符 合程度比其它模型要好,因此下面采用 Jones2L aunder模型对管内紊流流动边界层厚度、边 第18卷第4期计算力学学报V o l.18N o14 2001年11月CH I N ESE JOU RNAL O F COM PU TA T I ONAL M ECHAN I CS N ovem ber2001