【理论经纬】教学范式转型是否可能

教学范式转型是否可能*

——《教学设计的理论与模型:教学理论的新范式(第2卷)》解读

□郑太年

摘要:《教学设计的理论与模型:教学理论的新范式(第2卷)》在深入分析信息时代不同于工业时代特征的基础上,提出面向信息时代的教学范式,主张以定制化的、聚焦于学习的教学取代工业时代的标准化的、聚焦于分类的教学,变被动学习为主动学习,从教师的主动、控制和责任转变为分享的主动、控制和责任;从去境脉的学习转变为真实的、意义丰富的任务,以高层级的学习目标取代低层级的学习目标。新教学设计理论从多个不同的视角构建设计模型,并彰显教学方法的情境化考量和教学设计向“用户设计者”模式的转变,为在实践上进行教学范式转变提供了一种发展方向。

关键词:信息时代;教学理论;教学范式;教学设计;深度解读

中图分类号:G42文献标识码:A文章编号:1009-5195(2012)01-0030-06doi10.3969/j.issn.1009-5195.2012.01.005

*基金项目:本文系教育部人文社会科学重点研究基地2009年度重大项目“学习与课程关系之研究”

(2009JJD880011)研究成果。

作者简介:郑太年,博士,副教授,华东师范大学课程与教学系,学习科学研究中心(上海200062)。

一、信息时代的特征与教学变革需求

从系统论的角度看,社会系统和其子系统会呈现出高度的同构性。在20世纪末这个时代巨变的背景中讨论教学问题的时候,研究者格外关注工业时代与信息时代的交汇点上人类社会发生的各个方面的变化,计算机和互联网的出现、全球化的深化、社会和政治的变革等,这些变化昭示着人类进入了一个新的历史时期,弗里德曼后来称之为“世界是平的”的时期。(托马斯·弗里德曼,2006)尽管时间还没有久远到我们可以做出非常清晰和肯定的判断,但是,知识经济、知识社会、信息时代、后工业时代,这些名称不同但内涵相似的术语及其所揭示的变革趋向已经广为认同。学校教育在培养目标和实践取向上必将有相应地转变。即“当人类活动系统(如社会系统)以重要方式发生变化时,它的子系统必须以同样重要的方式发生变化才能生存。”(查尔斯·M.赖格卢斯,2011)

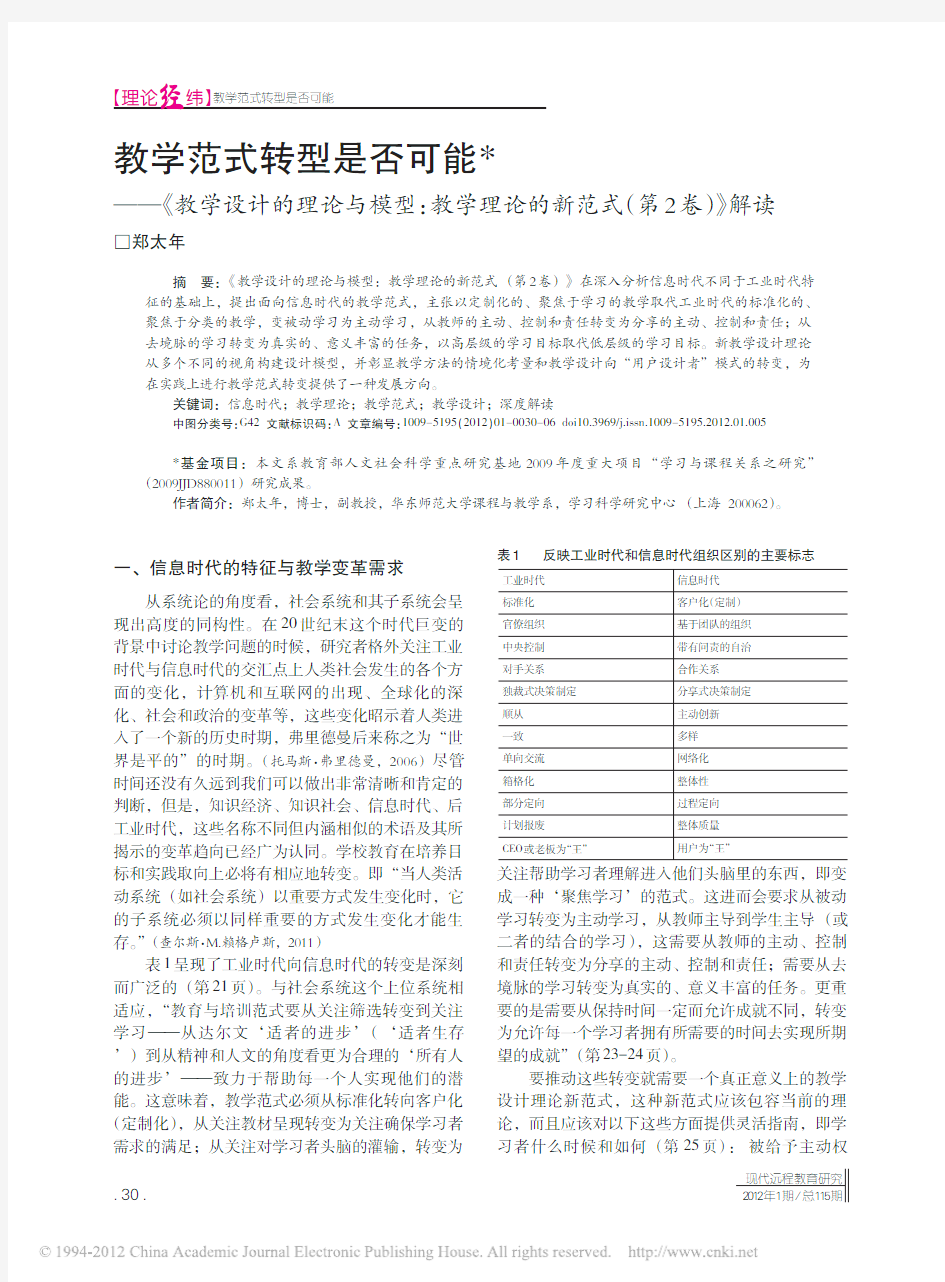

表1呈现了工业时代向信息时代的转变是深刻而广泛的(第21页)。与社会系统这个上位系统相适应,“教育与培训范式要从关注筛选转变到关注学习——从达尔文‘适者的进步’(‘适者生存’)到从精神和人文的角度看更为合理的‘所有人的进步’——致力于帮助每一个人实现他们的潜能。这意味着,教学范式必须从标准化转向客户化(定制化),从关注教材呈现转变为关注确保学习者需求的满足;从关注对学习者头脑的灌输,转变为表1反映工业时代和信息时代组织区别的主要标志

工业时代

标准化

官僚组织

中央控制

对手关系

独裁式决策制定

顺从

一致

单向交流

箱格化

部分定向

计划报废

CEO或老板为“王”

信息时代

客户化(定制)

基于团队的组织

带有问责的自治

合作关系

分享式决策制定

主动创新

多样

网络化

整体性

过程定向

整体质量

用户为“王”

关注帮助学习者理解进入他们头脑里的东西,即变成一种‘聚焦学习’的范式。这进而会要求从被动学习转变为主动学习,从教师主导到学生主导(或二者的结合的学习),这需要从教师的主动、控制和责任转变为分享的主动、控制和责任;需要从去境脉的学习转变为真实的、意义丰富的任务。更重要的是需要从保持时间一定而允许成就不同,转变为允许每一个学习者拥有所需要的时间去实现所期望的成就”(第23-24页)。

要推动这些转变就需要一个真正意义上的教学设计理论新范式,这种新范式应该包容当前的理论,而且应该对以下这些方面提供灵活指南,即学习者什么时候和如何(第25页):被给予主动权

(自我导向);以团队形式从事逼真的、真实世界

的任务;被准许从多种好的方法中作出选择;最

好地利用先进技术的有力方面;被准许坚持下

去,直到达到适当的标准。

《教学设计的理论与模型:教学理论的新范式

(第2卷)》捕捉的就是在20世纪最后20年间这种

时代转变的脉搏及相应的教学设计理论的革新。书

中所呈现的众多教学理论回答了上述的问题,也反

映了在教育和培训境脉中更为一般性的趋势(第809页):当前对认知过程的重视;日益增长的对情感在教育和培训中作用的认识;关于我们如何

高效地把学习者个体特征概念化并表述出来的问

题;对教师之间有关差异的潜在影响和教学传递

系统的特征的关注相对较少;关于社会文化特征

对教学的进程和结果的潜在影响的认识;对改进

教学效果的需求的普遍认同,但实现的方法上有不

同观点。这些教学设计理论呈现出对于高层次教学

目标的追求、理论视角和方法的多元化、教学方法

的情境化考量以及向用户设计者的发展。

二、走向高层次的教学目标

在工业时代的教学设计理论中,研究探索大都

集中于认知领域,又几乎都集中于记忆水平和应用

水平的学习。“目前这类学习(记忆信息)在学校

中和其他教学环境中被非常过度地运用(第69

页)”。而新范式大多致力于超越较低层次的目

标,走向较高层次的目标。在教学的分类学中,赖

格卢斯参照布鲁姆、加涅、奥苏贝尔、安德森、梅

里尔等人的分类,将学习分为四类:记忆信息、理

解关系、应用技能、应用一般技能(包括高阶思维

技能、学习策略和元认知技能)(第69页)。本书

中所呈现的教学理论,都包含了多个方面的目标。

在几乎所有的理论中,高阶思维技能都被给予优先

的关注,特别是元认知。

表2教学的分类学

布卢姆知识理解应用分析综合评价

加涅

言语信息

智慧技能

认知策略

奥苏贝尔

机械学习

有意义的学习

安德森

陈述性知识

程序性知识

梅里尔

记忆字句

记忆释义

运用概括

发现概括

赖格卢斯

记忆信息

理解关系

应用技能

应用一般性

技能

教育界近几年热议的21世纪技能(如21世纪技能委员会强调的批判性思维和问题解决能力、合作能力、交流沟通能力、创新能力等),在十几年前编写的这本著作中已经得到了广泛的重视。如果在这些目标清单上继续增加一些条目的话,我们可

以很容易地说出自主学习的能力、学习资源的利用

能力等。这些目标在工业时代的学校教育范式中是

微不足道的。实际上,在研究教学目标分类的种种

理论中,研究者也是致力于从学术领域或者学科知

识的逻辑出发展开探索的,而较少从适应社会发展

的个体所需要的能力或者特质的角度去分析。

信息时代教学范式并不是以非此即彼的态度来

界定教学的目标。新教学范式并不排斥事实性信息和

程序性技能。如一些研究所揭示的,当这些基本的知

识和技能达到熟练水平乃至自动化水平之后,可以节

省学习者的认知资源,从而将有限的认知资源集中于

更复杂和高级的问题解决过程中。因而,这些知识和

技能的掌握是重要的和必需的。赖格卢斯甚至认为,

对于基础性知识的忽略是基于问题的学习中经常出现

的问题之一。他提出将问题空间和教学空间加以转换

和衔接的方法,将学习者看作在两个空间行动的人,

在“问题空间”中,学习者直接去解决问题。在学习

者缺乏与问题解决相关的知识或技能时,他们跳出问

题空间而进入“教学空间”,学习者在这个空间中用

各种方法获得必要的知识和技能(第81页)。解决问

题本身不能提供多样化的实践以达到准确性和自动化

的水平,容易造成技能发展不足,学习者在“教学空

间”的行动可以弥补这一缺陷。由此可见,基本和基

础的知识与技能性的目标,在新的教学范式中是被给

予同样关注的。

与工业时代的方法不同,有的教学活动主要针

对高阶思维技能的培养,有的则用高阶思维技能中

的活动(最明显的是问题解决)来发展较低层级的

知识和技能,同时又发展了高阶技能。也就是说,

在较低层次的目标仍然作为关注的目标时,达成这

些目标的手段发生了改变。针对这些目标,“一些

与建构主义观点一致的教学理论则用高阶思维技能

中的活动(最明显的是问题解决,包括了分析、综

合和评价)来发展较低层次的学习”。最典型的是

波格罗(Stanley Pogrow)在本书(第14章)中呈

现的一个面向4-8年级学业困难学生的项目。传统

的针对学困生的项目主要开展补习性的学习活动,

而这一高阶思维技能项目(Higher Order Thinking Skills,HOTS)设计了挑战性的思维开发活动。他的研究发现,1-3年级阶段的最大学习问题是内容

知识的缺乏,而3年级以后的最大学习问题是学生

不理解“理解”本身,即他们没有开始理解怎样处

理观点、进行概括或者抽象等(第397页)。基于

这些发现,项目主要指向下列思维技能的发展:元

教学范式转型是否可能【理论经纬】

认知策略、从境脉中推理、概括(去境脉化)观点、选择和综合信息。在前面的1.5-2年中,项目的主要活动是将4-8年级的学困生进行同质分组,让学生在计算机上阅读有趣的、富有戏剧性的故事(故事中包含了不认识的单词和从文化上看熟悉的直观材料),用复杂的师生互动,如对话的方法,让学生从语境中推想生词的意义、预测在故事中接下来会发生的事情、综合和选择重要的信息、概括(去境脉化)概念并用于新的境脉、思考他们运用了什么策略来进行推想、预测、综合/选择和概括。在1-2年之后,将学生放入“针对内容的思维”的情境中(第393-394页)。这种通过高阶思维技能活动来发展基础知识和基本技能的做法大规模地、明显地提高了学习结果。

三、理论视角和方法的多元化

本书的主题是教学理论的新范式。“新范式”之“新”是由于该书汇集了自《教学设计的理论与模型》(第1卷)(1983年出版)以来至世纪之交的众多理论与方法。这些理论与方法回应了教育与培训环境的不同要求,顺应了关于人类大脑和学习的理论知识的增长以及教育哲学与信念的变化,也反映了信息技术的进步(序言,第1页)。编者以宽广的视野和包容的态度呈现和评析了认知领域的15种理论、情感领域的5种理论和运动领域的1种理论(见表3)。

表3

教学设计理论的要点

续表3

(资料来源:根据本书各章前言归纳)

理论和模型的多样化,反映了研究者从不同视

角回应信息时代学校学习和教育方式变革的新需求。研究者在构建理论或者解决实践问题时,既有比较一致的价值取向(比如前面提到的注重较高层级的目标而不是停留在事实性知识或者程序性技能的掌握上),又根据理论基础和关注焦点上的差异而有所不同。如基于多元智能的观点,研究者在构建教学设计模型时强调达到理解的多重途径,主张采用不同的切入点,逐步触及核心。在判断是否已

理论

通往理解的多种路径

面向理解的教与学开放学习环境

建构性学习

做中学

弹性适应的教学设计

建构主义学习环境

要义

基于多元智能的观点,利用学习者的智能差异促进理

解。选择意义重要的主题进行深入探讨、使用基于智能差异的多种不同切入点促进学生参与主题探讨、让学生使用多元表征表达对主题的理解。

将理解作为实作能力(Performance Capability )培养。运用建构主义的教学方法和广泛、灵活的教学形式,促进

学生聚焦于学科或领域的核心主题,在理解基础上运用

和迁移知识。以生成性主题、理解性目标、理解性实作、行进中评价为基本要素的教学设计模型。

强调探究定义不良的劣构问题,以发展学生的发散思维和多元视角。提出以启动情境(外部施加的、外部诱导的、个体产生的三种情境)、资源、工具(提供操作信息的基本手段,包括加工工具、操作工具和交流工具)、支架(多个不同的方面以引导和支持学习)为基本要素的教学设计模型。

通过种种方法帮助学习者选择相关信息、组织信息和整合信息。

在知识和技能将得到应用的境脉中促进技能的发展和事实性知识的学习。主要采用基于目标场景的教学设计模型,该模型的基本要素包括目标、任务、封面故事、角色、场景操作、资源、反馈。培养学生对于学科的深入理解,与此同时通过运用基于问题的学习以及更开放的基于项目的学习来培养和提高解决问题、协作与沟通的能力。

运用包括聚焦问题或提问、案例、项目、提供案例或者范例(以促进基于案例的推理)、提供相关信息、认知工具

以及对话和协作工具、提供社会的或境脉的支持等方法,促进问题的解决和概念的发展。

【理论

经纬】

教学范式转型是否可能

协作解决问题

课堂中的学习共

同体

自主学习

针对学困生的思维

技能发展

教授一般思维方法

的兰达教学设计

整合性主题教学

(ITI )——基于脑

的研究教学事务理论

精制理论

促进身体技能发展

的教学设计

促进儿童社会性和伦理性方面发展的情感教育自我科学:儿童的情绪智力

态度教学的结构化设计品德教育精神发展

综合了问题解决和协作教学方法,致力于发展复杂领域的内容知识、问题解决和批判思维能力及协作技能。增进集体知识和技能从而支持个体知识和技能的发展。包括共同体成长、自然涌现的目标、清晰阐述目标、元认知、跨越共同体内部的知识的边界、尊重他人、安全的失败、结构性依赖、深度重于广度、重视多样化专长、多种方式的参与、分享、协商、产品质量的多主体评价等。以培养学生和教师的自主学习能力为目标,挖掘教师作为创新者、问题解决者、有经验的学习者的潜力。教师与研究者合作形成适当的方法,为学生提供关于自主学习的清晰指导,发展学生自主学习的策略。

通过发展一般思维技能解决学生内容领域的学习中存在的问题。相关的实验项目采用阅读故事、师生对话等

方法,发展学生的元认知、从境脉中推理、概括(去境脉

化观点)、综合和选择信息等一般思维技能,而后进行针对内容的思维活动。适用所有具有相似的一般逻辑结构的情境。提出采用

引导发现、直接教学和综合法发展学生一般思维方法的

具体途径。

以一种与人类学习的生物学原理相协调、与学习者及其共同体需求相一致的方法去培养全面发展的儿童。包括有意义的内容(学生感兴趣并能将各个学科整合起来的主题)、丰富的环境和充足的时间(让学生进行彻底的

探究和理解)、学习方式的选择性、协作、即时的反馈、去

除威胁、掌握/应用、ITI 序列(从“身临其境”的真实世界

开始,随后是概念的发展,而后是语言的发展,最后是真实世界中的应用)。

界定13个级别的教学事务(学生获得特定知识或技能所需的所有活动),运用呈现教学目标、提供开放的学习环境、“识别”事务、“执行”事务、“阐释”事务等教学策略(操作知识对象元素的方法),通过自动化的教学设计,支持认知领域的学习。

对内容进行选择和排序,从而优化学习目标的达成方式。提出概念精制顺序、理论精制顺序和简化条件顺序,为相应课程内容的整体性顺序的确定提供具体的指导。

提供适用于所有情境的所有身体技能的发展的教学设

计理论。整合多种方法,涉及如何确定技能分类和相应

的教学法、如何发展基本技能、如何发展熟练程度。通过文学作品的阅读教学、发展性纪律、合作学习、全校性

服务和以关系培育为目标的活动等方法,培育关爱的学习者共同体,促进学生的社会性和伦理性的发展。通过以“小号式”过程(分享经验、盘点反应、识别模式、拥有模式、考虑结果、允许其他模式、进行评价、作出选择)进行的课程,促进儿童的情绪发展。

创设情境,推动学习者主动重新思考当下的态度,帮助学

习者改变态度。将态度的三个组成部分(情感、认知和行

为)按照相同方向移动相同的量,在教学策略上注重从一个成分向另一个成分快速转换。包括激活态度、诊断失调

的成分、应对失调最强的成分、巩固态度连续统上的某一点上的态度。综合运用各种课堂策略和全校性策略,培养学生高尚的美德,发展好的人、好的学校和好的社会。在不同的阶段(净化、启蒙、完整)分别运用不同的方法,促进精神发展。

经理解了概念时,这种观点强调,“触及核心的关

键步骤是要认识到,一个人只有以一种以上的方式

来表征这个核心,才可以说他很好地理解了一个概

念,运用这个概念也才能带来能够令人信服的理解

表现。而且,如果表述的多种方式能够运用许多符

号体系、智能、图示和框架,则更加理想。”(第103-104页)在这里,加德纳(第4章)理论的实践目标指向是概念理解,这一目标是众多认知领域

的教学设计理论普遍强调的。但是基于多元智能理

论,作者强调了利用学习者智能差异促进理解,以

及在理解表现上的多元化。同样是基于类似的实践

目标指向和多元智能理论,珀金斯和昂格尔(第五

章)侧重于将理解作为一种实作能力加以培养,实

作与理解的发展和理解的评价是整合在一起的,基

于这一侧重点发展出来的教学设计模型引导教师设

计生成性主题并阐明理解性目标,这些主题是领域

或者学科的核心,学生通过参与理解性实作发展自

己的理解,教师则提供行进中的评价监控和支持学

生的理解,为教学设计提供信息。

兰达教学法和针对学困生的思维技能发展又有

所不同。对于广受关注的元认知能力的培养,不同

的研究者从所主张的教-学活动的过程和相应的支

持系统出发,提出了多种不同的发展途径。

从目标和理论之间的关系看,较为统一的整体

取向之中存在着出发点及侧重点的差异,而这种差

异的存在丰富了面向信息时代的教学理论范式。本

书所展示的这种丰富性,避免了单纯关注某一种理

论所可能带来的偏狭。“痴迷于某个理论(不同的

人选择不同的理论)经常会引发一种需要,即排除

某个或所有作为竞争者的理论,或者至少是让他们

失去作为竞争者的权利”(第54页)。这种丰富

性更能给读者带来宽阔的视野,也增加了实践者发

现合适模型的可能性。设计者和实践者可以运用不

同理论的设计和开发策略,甚至像建构主义和行为

主义学习观这样“相争的”理论(第828页)。

不同理论模型所涉及的具体教学方式进一步提

升了新范式的丰富性和实践可行性。书中我们可以

看到Olson等罗列的众多具体教学方式:学徒制、

辩论、田野旅行、游戏、小组讨论(有指导)、小

组讨论(自由/开放)、古式座谈、访谈、实验、指

导性实验、讲授/讲演、讲课-有指导的发现、专题

座谈讨论、项目、团队项目、研讨、静默会议、模

拟、案例研究/案例学习、角色扮演、智囊团/头脑

风暴、程序化的辅导、谈话式辅导、苏格拉底式对

话(第27页)。编者和各章作者从这些教学方式进

行选择并整合到相应的教学过程之中,特别是以学生的参与、探究和建构为主的教学方式。

四、教学方法的情境化考量

在谈论教学设计理论时,主编赖格卢斯认为教学设计理论需要用于促进人类学习与发展的方法(教学方法),以及关于何时使用或不使用这些方法的说明(情境),“情境”在这里指的是境脉中那些影响方法选择的方面。“教学设计理论最基本的特征是它们所提供的方法是情境性的而不是普适性的。”“任何情境都包括两个基本的方面:教学发生的条件,以及期望的教学结果。”教学条件包括所要学习的事物的性质;学习者的性质;学习环境的性质;教学开发限制的性质。期望的结果则包括效果水平,即学习目标达成情况;效率水平,即投入的单位教学时间和教学资金所得到的教学效果水平;吸引力,即学习者对教学的喜欢程度(第11-13页)。

教学设计理论要提供给理论应用者的是教学方法知识和相应情境知识的恰当组合。从实践者的角度看,他们可能更多地会从教学发生的条件出发考虑和选择教学的方法,甚至于在没有外来刺激——比如新的理论观点、新的目标定位——的情况下,守成的动力会强于创新的动力。与此不同,理论工作者倾向于更多地从未来需求出发重构现实中的可能性,特别是提出行动目标上的革新。从教学设计理论的构成看,在不同的教育观的指导下,期望的结果会产生巨大的差异。本书所呈现的众多理论中,新教学范式的一个普遍追求是超越工业时代的工厂模式教学,追求更高层级的目标,因而这些理论蕴含了对于所期望的结果的新主张。在效果水平方面,教学要关注的是“新的”学习目标达成的情况,是与信息时代的发展要求相一致的目标要求。

期望的结果中另一个要素是教学的“吸引力”,这个结果指向于教学过程的品质。在教育和培训中对于情感的认识和关注日益增长,这是新教学范式的一个重要特点。学生自主地学习、积极参与到学习过程中,有着提升认知效果水平的价值,同时也有利于培养“主动创新”这一信息社会极其珍重的品质,这一品质同工业时代培养的顺从的品质形成鲜明对比。引入更多注重学生参与、建构和探究的,与所处世界真实问题相关的活动,是增强教学“吸引力”的一个普遍的途径,那些具体教学方式也都被有机地融合到各种教学设计模型中。

理想地说,在教和学的关系上,教育提供者和

教学范式转型是否可能【理论经纬】

教师应尽力创造条件支持学习者的“学”,这意味着“教”的一方不仅仅从现有条件出发进行教学设计,还需要进一步创造更好的教学条件,支持学生的学习,即从“学”的需求出发设计“教”。情境中所包括的教学条件(特别是学习环境的性质和教学开发限制的性质)不单纯是静态的存在,而要包括更多的发展。这需要在理念创新和物质支持增加的大环境下才能更好实现。

与教学方法的情境化考量相关的一个重要趋势,是课程和教学一体化以及教学设计所关联问题的拓宽。传统上,“教什么、学什么”这一关于教学内容的问题主要是由课程研究来回答的,而教学设计主要关注“怎样教”。但是教什么和怎样教“这两种决定之间的内在关联是如此之强以至于经常要将二者结合起来才有意义。事实上,许多课程理论已经为教学方法提供了指导,而许多教学设计理论也已为决定教什么提供了指导。”(第17页)在充分考虑情境之重要性的教学设计理论中,关于教什么的决定需要在对于具体情境需求分析的基础上作出,对于“什么奏效”(即怎样教)的判断也取决于特定情境的标准,这意味着教学设计需要综合考虑其所处情境对于教什么和怎样教的内在要求,课程和教学的一体化就是必然的了。再从信息时代的教学变革需求看,“教”的目标和内容指向于更高层级的能力,这常常意味着方法上的改变;反过来,那些注重自主建构、合作解决问题的教学方法,所指向的内容自然也更加综合、整体、真实,指向的目标更关注学习者的思维能力、合作能力、问题解决能力等。因而,课程和教学的一体化也是在新的教育价值观统领下发生的。

与教学方法的情境化考量相关的另一个重要趋势是走向“用户设计者”。如何把握这种情境的多样性和特定性,为特定的情境找到最优的方法?如何实现教学的定制化?在传统的教学设计者看来,关键是设计者要考虑用户的需要,即“为用户的设计”。这种设计的前提假设是:教学设计者和教学实施者是分离的。但这种分离不是必然的。从教学设计的情境性出发,我们可以看出,对于特定的教学条件的了解程度,不仅仅取决于设计者的主观愿望,更取决于设计者存在之地和出现之时。能够最确切地了解具体情境的莫过于教学者本人,尤其是在学校教育的情境中。基于这些因素,“教学设计理论应该允许更大程度地运用‘用户设计者’的思想”。这是“超越‘用户定向的教学设计’思想的自然演进,它超越了衡量和吸纳相关潜在用户的认识——它让用户在设计他们自己的教学时扮演主要角色。”(第31页)也就是说,用户可以通过多种方式选择和改变自己所用的教学资源和活动方式而灵活地创造自己的教学,使之适应此时此地此人的学习要求。

结语:教学理论新范式代表一种发展方向学校教育是一种文化活动,这意味着其转变是一个很漫长的过程,因为作为这种文化活动的根基的价值观和相应体制的根本性转变常常是一个漫长的过程。甚至,当后者已经发生转变的时候,学校教育的充分相应还需要一定的时间。面向信息时代的教学理论范式,是对于社会变革的一种预先反应,相对于人们习以为常的学校教育实践而言,教学实践者可能觉得这些新的教学设计理论太超前了。那么,在实践上进行范式转变的可能性何在?这种可能性存在于多方面:

一是社会大系统在转变,而且以一种加速的方式在转变,从而引发对于人的能力需求的变化。适应这种变化的,则在社会、经济和文化上的收益明显。已有的教学范式显然不能满足这种要求。

二是面向信息时代的教学理论范式明显地有助于能力的培养,它们至少明确地将这些能力作为重要的教学目标。

三是基于这些教学设计理论的实践范例有效地证实了这些设计模型的现实可行性。

四是这些教学设计理论、模型与日益增长的对于人的学习的认识是一致的,比如注重学习的建构性、真实性、情境性、意图性,这些特征使得学习的过程更富吸引力、更加丰富和有效。我们在多种场景中的成功教学案例中也可以发现这些特征。

因而,《教学设计的理论与模型:教学理论的新范式(第2卷)》带给读者的,是一种发展方向。

参考文献:

[1][美]查尔斯·M.赖格卢斯(2011).教学设计的理论与模型:教学理论的新范式(第2卷)[M].裴新宁,郑太年,赵健.北京:教育科学出版社.(文中引自此书均只标页码).

[2]任友群,张瑾,郑太年等(2010).教育系统范式变革的研究与启示[J].现代远程教育研究,(2):6-12.

[3][美]托马斯·弗里德曼(2006).世界是平的:21世纪简史[M].何帆,肖莹莹,郝正非.长沙:湖南科技出版社.

[4]Partnership for21st Century Skills[EB/OL]. [2011-12-15].https://www.doczj.com/doc/bf13887457.html,/.

收稿日期2011-12-22责任编辑田党瑞

(下转第79页)

【理论经纬】教学范式转型是否可能

即时通讯网络支持的分布式教育实习共同体培育研究【实践研究】

第三,客观分析分布式教育实习共同体的技术支持。即时通讯网络解决了共同体成员之间泛在互联、即时互动、社会跟随等问题,切实保证了成员之间的“可见性”。即时通讯网络工具本身使用便捷,但在使用某些通讯终端时存在信息发布受限的问题。比如,对于本研究中用到的飞信平台,由于利用手机终端,实习生发布的长消息将会被自动拆分为若干条140字/条的消息,这样虽然对信息发布不至于有太大影响(大多数实习生对于手机媒体使用都比较熟练),但可能影响到信息获取方对信息的利用。在我们的实践过程中,主要利用“实名制”方法来尽可能地解决这一问题——可以通过发布者的姓名找到被拆分的信息,同时也可以进一步加深成员之间的熟悉与信任程度。

参考文献:

[1][美]埃蒂纳·温格,理查德·麦克德马,威廉姆M.施奈德(2003).实践社团:学习型组织知识管理指南[M].边婧.北京:机械工业出版社.

[2][德]斐迪南·腾尼斯(1999).共同体与社会:纯粹社会学的基本概念[M].林荣远.北京:商务出版社.

[3]即时通讯[EB/OL].[2011-10-08].http://baike.baidu. com/view/1526.htm.

[4]郑燕林,李卢一(2011a).构建在线教育实习共同体的需求调查——基于实习生的视角[J].现代远距离教育,(1):28-31.

[5]郑燕林,李卢一(2011b).“在线教育实习共同体”的概念框架:目标、构成、特征与培育[J].远程教育杂志,(2):44-49.

[6]中国移动飞信空间功能[EB/OL].[2011-10-08].http:// https://www.doczj.com/doc/bf13887457.html,.

[7]Wenger,E.(1998).Communities of Practice:Learning, Meaning and Identity[M].New York:Cambridge University Press.

[8]Wenger,E.(2006).Communities of Practice:a Brief Introduction[EB/OL].[2011-10-08].http://www.ewenger. com/theory/.

收稿日期2011-10-16责任编辑刘选

Research on the Cultivation of Instant Communication Network-Supported Distributed

Community of Teaching Practice

Zheng Yanlin,Li Luyi

Abstract:Teaching practice is an indispensible part of comprehensive practice in the course of pre-service teacher https://www.doczj.com/doc/bf13887457.html,munity of Teaching Practice is the embodiment of community of practice in the context of teaching practice.Between instant communication technologies and platform-supported distributed community of teaching practice,an instant link should be established to motivate the cultivation and development of distributed community.The cultivation model of instant communication network-supported distributed community of teaching practice consists of four core components,including the definition of practice domain,the identification of community members,the outline of community practice and the key role of instant communication networks.Based on the conceptual model,an empirical study is made to verify the effectiveness of cultivating community of teaching practice by utilizing mobile media and Fetion platform of China Mobile Communication.The case study shows that Instant Communication Networks can effectively support instant and constant communications among members of distributed community of teaching practice,and benefit community practice research.

Keywords:Distributed Community of Teaching Practice;Cultivation Model;Instant Communication Networks;Empirical Study

Is Transformation in Instructional Paradigm Possible

——An Interpretation of Instructional-Design Theories and Models:A New Paradigm of Instructional Theory(Volume II)

Zheng Tainian

Abstract:Based on insightfully analysing characteristics of the information age different from those of the industrial age, Instructional-Design Theories and Models:A New Paradigm of Instructional Theory(Volume II)introduces a new instructional paradigm for the information age.The new paradigm makes the following proposals:change from standardization and teaching-centered classification of the industrial age to customization and learning focus;change from passive learning to active learning;change from teacher's initiation,control and responsibility to shared initiation,control and responsibility;chang from decontextualized learning to task-based realistic and meaningful learning;replacement of low order learning objectives with high order learning objectives.The new theory constructs instructional design models from different perspectives and shows the situated nature of instuctional methodology as well as the trend of instructional design towards"user designer"pattern,which provides a guiding development orientation for tranforming instructional paradigm in practice.

Keywords:Information Age;Instructional Theory;Instructional Paradigm;Instructional Design;Deep Interpretation

(上接第34页)

教学思路的创新设计 所谓“教学思路”,是对如何展开教学内容的“想法”,是指教师在设计课堂教学时所规划的、所要实施的教学流程。它或明或暗地被划分成若干个教学步骤,以便在课堂上有序地向前推进。但从中学语文大面积上的阅读教学来看,科学地、艺术地设计教学思路的意识比较淡漠。教学模式普遍地表现为“导入课文——熟悉课文——课堂讨论——收束教学”这样一个俗套的流程。由于在“课堂讨论”中提问过多或讲析过多,这里往往形成一个内容繁杂时间冗长的“不歇气”的教学“大板块”,从而使课堂教学缺少节奏。因此我们应该进行,让课堂教学的步骤明朗起来,生动起来,艺术起来。可进行如下方面的一些创新尝试。 1.从“思路清晰”的角度进行创新。如孟浩然《过故人庄》教学中的提问设计:1同学们,透过诗句,你们看见了什么?2同学们,透过诗句,你们听见了什么?3同学们,透过诗句,你们闻到了什么?4同学们,透过诗句,你们感受到什么样的情感?这个微型教例的思路表现在哪里表现在4个提问之上。教师每一次的提问都组织起一次学生的品读活动,四个提问彼此并列而又有一定的从易到难的层进关系,教学过程由于这4个提问的出现而分成几个教学板块,让人明显地感觉到教师引导着学生在一步一步地向前走,整首诗的教学显现出了明晰可见的思路。 2.从“重点突出”的角度进行创新。如蒲松龄《狼》的教学设计,其

教学的主体内容就品析得相当精彩:一读,从“屠户”的角度理解课文的脉络;二读,从“狼”的角度理解课文的脉络;三读,从“故事情节”的角度理解课文的脉络;四读,从“叙议结合”的角度理解课文的脉络;五读,从“段内层次”的角度理解课文的脉络。这个教例表现出思路清晰的特点,课堂上的“五读”对教学内容与教学时间都进行了切分。这个教例又表现出了重点突出的特点,教师将教学视点集中在“课文脉络”之上,运用“多角度反复”的方式引导学生从不同的角度理解课文内容,不仅使课堂教学不断出现新的兴奋点,更为重要的是对学生进行了学法熏陶。同学们一定会感受到:课文原来是可以这样读的啊。3.从“线条简洁”的角度进行创新。如裴多菲《我愿意是急流》的教学思路是:美美地听读,美美地朗读,美美地欣赏,美美地表达。这个教例思路明晰,线条简洁,创意鲜明,表现出设计者有质量的理性思考。全课的教学从教学理念上看,成功地组织了学生的语文实践活动;从教学过程来看,显得生动而又自然。从教学方案外在的形态来看,表现出一种建筑之美;从其内在的结构来看,则表现出一种彼此承接、渐入佳境的层次之美。4.从“情境生动”的角度进行创新。如列夫·托尔斯泰童话《七颗钻石》苏教版课标教材的创新设计:进入录音棚——让心情激荡;畅游智慧泉——让发现闪光;来到创作室——让想象飞扬;这个课例思路清晰,让学生生活在美好的教学情境之中。可以看出,第一板块的教学活动主要是朗读,第二板块主要是品析,第三板块主要是表达。教师设置了一定的教学情景,渲染了一定的教学氛围,让学生在优雅的教学情景及浓

从理论基础和实施方法来分类,可以将众多的教学设计模式分为以“教”为主的教学设计模式、以“学”为中心的教学设计模式和“教学为主导——学生为主体”的教学设计模式三大类。 三种模式的区别: 以“教”为主即围绕着教师的“教”,该类教学设计不仅是包括了教学设计需要考虑的一些重要要素,而且它也是一个可扩展,可变通的基础模式,它能够适应现代教学的发展,在原有基本要素的基础上可以不断地改进,生成出各种各类的教学设计模式,为教师灵活应用提供了方便的参考模式。 何克抗教授在1998年提出基于建构主义的以学为主的教学设计模式。他在深入分析建构主义学习环境下教学设计研究所出现的忽视教学目标分析、忽视教师主导作用以及过分强调学习环境设计而忽略自主学习设计等偏向后,提出以学为中心的教学设计模式。 “主导——主体”教学设计模式是在以教为主的教学设计模式和以学为主的教学设计模式的基础上提出来的。以“教”为主的教学设计模式的优点是有利于教师主导作用的发挥,有利于系统知识的传授和接受式学习,并重视情感因素在学习过程中的作用。而它的劣势在于不易发挥学生的探究性和主动性,教学实施的过程中容易将学生置于被动接受的地位,不利于学生主体地位的体现。以学为主的教学设计模式正是针对以教为主教学设计的不足之处提出来的,它的理论基础主要是建构主义的学习和教学理论,其优点是能够发挥学生的主动性和积极性,能够培育学生问题解决能力、创新能力等多种能力,也有利于为学生提供发展创新思维的理想环境。其主要劣势在于教学过程中容易忽视教师主导作用的发挥,不利于系统知识的传授,处理不当甚至有偏离教学目标的危险。 三者流程图: 1、以“教”为主的教学设计模式 图1 2、以“学”为中心的教学设计模式

七年级新生第一节语文课 陈俭志 (注:红色楷体为上完课后补充内容。) 教学目标: 一、让学生懂得课前该做哪些准备,课上该如何表现,课下该如何作业。 二、通过自我介绍、师生互动让学生认可教师 三、通过对话交流对学生进行初步了解,教师的适时适当点评鼓舞学生的表现欲 四、认识语文与生活的关系,激发兴趣,使学生树立“大语文学习法”,更加热爱祖国的语言文字。 教学设想:通过本节课让学生有兴趣学习语文的各个环节,让学生觉得老师的语言美、见识广、素养好、魅力大,拉近与学生距离,从而“拜倒”在语文学习上。 教学过程: 一、欢迎词同学们好,首先祝贺大家顺利完成小学阶段的学习,也热诚欢迎大家来到绿树成荫、幽雅美丽的颜中。从今天开始我将伴随大家进入中学阶段的语文学习。 二、自我介绍我的名字叫?。说到名字,很有学问,也很有语文知识。名字很讲究音、形、意。而这也是汉语词语的特点。比如:苏轼这个名字。“轼”,就是古代车上的横栏杆,扶着栏杆可以望远。足见他的父亲希望他做个志向远大的人。同学们,你们的名字有什么内 涵呢?能给我们说说吗?(找几个学生说说。)(有两个学生说:黎庆怡是姑奶取的,希望天天开开心心,学有所成;黄荣康:荣宗耀祖,健健康康) 老师自我介绍:姓“陈”,以后叫我陈老师吧,“陈燮霞”的“陈”,知道她是谁吗?生于一个普通农民家庭、苦练16年、曾面临两次退役打起背包准备回家最终却咬紧牙关坚持下来为我们取得奥运首金的举重冠军,我和她的经历很相似,生于普通农民家庭,苦读16 年后再次咬紧牙关读书三年取得硕士学位。(学生“哇”) 名字是:俭志,家里希望我能成为一个勤俭节约而又有志向的人,好名字吧!但也是这 个中性的名字,让我在大学第一天入学时在女生宿舍找不到自己的名字。(网上可以找到两个“陈俭志”,一个是本人,另一个是男性,律师。呵呵,也算独一无二。)老师的性格:我参加工作10年,在颜中教语文8年,其中5年教初三,可以问问你们的哥哥姐姐、邻居亲戚:陈老师是个什么样的人。你们就说你们的语文老师是那个姓陈的、女的、个子不高、长相一般、稍微有点胖的老师(学生笑),他们就知道是谁了。总的来说:你尊重我,我就充分尊重你;你不尊重我,我将会更不尊重你!我最不能容忍的三个行为:上课说话、趴台睡觉和不交作业。(此时已有黄耀志三次讲话,叫他站起来,他不站,走过去将他拉起来。) 三、教材介绍:

《几种常见的创新技法》教学设计 “几种常见的创新技术”教学设计 话题几种常见的创新技术在这节课的教学中,我们主要采用自主学习、合作探究和小组学习的课堂式教学设计和模式,这体现在学生在教学过程中的主体地位和教师的主导地位,并通过调整思维来激发学生的学习热情和主动性,以完成课文内容的学习中等职业学校的学生正处于人生发展的重要时期,他们的身体、心理和智力水平都在不断成熟。然而,由于以往应试教育导致的思维模式固化,导致他们的创新意识不强,缺乏创新意识和方法的引导。然而,创新将在未来的社会生产活动和学生职业生涯中发挥非常重要的作用。因此,培养和训练学生必要的创新意识和创新方法是非常重要的。教学目标1。理解并掌握几种常见的创新技术2、能熟练运用创新技术,根据专业尝试改变身边的小玩意,尝试做出小发明和小创造3、在尝试改变的过程中,培养自己的创新习惯,培养符合自己特点的创新性格和精神,享受创新的乐趣主要的教学方法包括创新教学技术中的问题设置法、类比方法创新教学技术中的问题设置法、类比方法中的困难学习案例、教学讨论法、小组合作探究法、多媒体辅助教学、学习过程设计、程序、教师活动、学生活动、设计意图、随机抽样、班级学习小组成员的自主学习案例大师2。督促各学校学习小组的领导和成员完成学习指导案例的互审检查3、确定小组学习提要和案例展示顺序进口4。展示谢坤山的新课案例并导入新课谢坤山发明和改进吃勺的案例 1.

学生们在学习小组组长的组织下完成了指导案例的互检。2、讨论案例1,检查预览2、确定小组研究案例展示顺序3.引导学生建立创新思维和如何创新1.组织第一批展览。第一组展示:学生在课堂上展示学习演示和提问方法的内容提问以了解内部案例的内容教师评论摘要让我们介绍奥斯本的清单法、和田十二法和5W1H法2.引导学生到“102。分组讨论案例:“10年后的手机”是“10年后的手打手机”的新功能,提问的方式是方形机器2.解释方法并讨论手机改革的新方案。学生自主学习介绍了几种典型的提问方式,体现了学生的主体地位,激发了学生的学习热情。学生展示讨论的结果,加深他们对提问在创新过程中的重要作用的理解。3.组织第二组学生。展示第二组:学生在课堂上自己展示联想法的内容用关联方法学习内部案例的内容主要学习介绍教师的评论和总结让我们举一个例子来介绍三种类型的联想思维——一种典型类型,它接近联想,类似于反映学生的联想,对比联想思维的主要地位。激发学生的学习热情4.组织小型课堂测试。课堂测试:测试学生思考和讨论,并通过练习回答Xi是学生快速形成联想的知识和知识转移。5、第三组展示:5、组织第三组学生学习类比法,展示类比法内容让我们举一个例子来介绍老师的评语。八种类型的比较——直接类比、拟人类比、象征类比、幻想类比、仿生类比、因果类比、对称类比和综合比较6.引导学生在合作指导案例中讨论案例的内容,并分析类比式发明案例中的新事物学生在课堂上展示学习计划的内容。6.学生在讨论和指导案例中的合作:指导案例展示中的案例能力,类比式分析学生自主学习引入了几种典型的类比方法,体现

两种传统的教学系统设计模型的比较和启示 【摘要】本文根据ADDIE模式就迪克-凯瑞和史密斯-雷根两个教学系统设计模型进行比较,就分析、设计、开发、实施和评估几个方面来阐述这两个模型的相同点和不同点,并指出他们各自的局限性和有待于发展的地方,从而加深对传统教学系统模式的理解和学习。 【关键词】迪克-凯瑞史密斯-雷根教学设计模型 ADDIE 概述 模式是再现显示的一种理论化的简约形式。教学系统设计模式是在教学系统设计的实践中逐渐形成的一套程序化的步骤,其实质是说明做什么,怎么样去做,而不是为什么要这样做。教学系统设计过程模式指出了以什么样的步骤和方法进行教学系统的设计,是关于设计过程的理论。 虽然由于各方面的原因导致数百种不同的教学设计过程模式的产生,但他们在一定程度上还具备一些共同的属性。从构成要素来看,所有的教学系统设计过程模式都包括学习者、目标、策略、评价(乌美娜);从涉及的步骤来看,所有的教学系统设计过程模式都包括教学目标设计、教学策略设计、教学评价设计;从其理论基础和实施方法来看,分为三大类:以“教”为主的教学设计模式、以“学”为主的教学设计模式、以“教师为主导、学生为主体”的教学设计模式(何克抗,1998)。 我们认为,传统ID模式的发展确实经历过两代,而且每一代都有自己的鲜明标志。第一代ID模式的主要标志是:在学习理论方面它是以行为主义的联结学习(即刺激-反应)作为其理论基础,第二代ID模式的主要标志则是以认知学习理论(特别是奥苏贝尔的认知学习理论)作为其主要的理论基础。这是因为,在传统ID的四种理论基础中,除学习理论之外的其余三种(即系统论、教学理论和传播理论)在所有ID模式中的体现都是差不多一样的,即这三种理论对所有ID模式的影响基本相同,只有学习理论在不同ID模式中的体现才有显著的差异。因此只有以学习理论作为ID模式发展的“分代原则”才是真正抓住了事物的本质。 “迪克—凯利模式“是I D 1的代表性模式, 由W. D i c k和L .C a r e y 于 1 9 7 8年提出,见图1 。这一模式最大特点是最接近教师们的实际教学,即在课程规定的教学内容、教学目标的条件下,研究如何传递教学信息,系统性强,步骤和环节环环相扣,易于操作。I D 2的代表性模式首推“史密斯-雷根模式“,由P . L . S m i t h和T . J . R a g a n于 1 9 9 3年提出,见图 2 。该模式较好地实现了行为主义与认知主义的结合, 充分地体现了“联结-认知“学习理论的基本思想,因此该模式在国际上有较大的影响。实际上史密斯-雷根模式是迪克-凯瑞模式的基础上, 进一步考虑认知学习理论对教学内容组织的重要影响而发展起来的。二者各有特点, 又有继承和创新。 一、介绍ADDIE模式

别了,语文课教案设计别了语文课教学设计 教学目标: 1、抓住描写陈小允心理活动的语句,品味他对语文课由讨厌转变为喜欢到最后舍不得离开的心理变化过程。 2、有感情地朗读课文。 3、知道描写人物心理活动的方法,体会陈小允的内心感受和思想感情。。 4、教育学生不要做拥有时不知珍惜,失去时才感到宝贵的人,培养学生爱语文、爱老师、爱祖国的积极情感。

教学重点:目标1、2 教学难点:目标4 教学过程: 一、铺垫情感,揭示课题。 1、导入: 孩子们,我们每天都上语文课,每天都学语文,每天都在说语文,用语文,因为汉语是我们的母语。那么,语文究竟代表着什么,它究竟有多么重要呢?这节课,让我们走进一个将要离开祖国的孩子的内心世界,去倾听他的心灵故事,去感受他的语文情结。 谁能用合适的语调朗读课题。

2、板书课题:《别了,语文课(一)》 二、初读课文,整体感知。 师:请同学们快速浏览全文,想一想:陈小允起初对语文课是什么态度,后来,又有了什么变化? 生:陈小允起初非常讨厌语文课,后来在出国前又有点喜欢语文课。(板书:讨厌喜欢) 三、边读边悟,感受陈小允对语文课的讨厌,明确描写心理活动的几种方法。 1、自读自悟,找出表现陈小允讨厌语文课的语句。 师:同样是陈小允,同样是对待语文课,态度怎么能说变就变呢?看来陈小允这孩子很值得研究。下面,咱们出声读课文第一部分(110自然段)看看从哪些地方能看出他讨厌语文课。

2、师生交流,根据学生回答明确指出描写心理活动方法,指导学生读出自己的感受。 师:从哪儿可以看出陈小允讨厌语文课?谁先说? 生:我不能我不能我甚至不能从这里我可以看出他就想着搞小动作,根本无心听讲。可见他讨厌语文课。 师:左一个我不能,右一个我不能,最后还说个我甚至不能谁都听得出来,他就是愿意他愿意做什么?谁能用这样的句式说一说。 生:我愿意我愿意我甚至愿意 师:你真比我还了解陈小允啊!同学们请看,这么多我不能重复出现,这在修辞方法上叫什么啊?(课件2)

函数模型及其应用的教学设计与反思 课题人教版必修一第三章第二节课时2授课对象高一(3)、(4)教学目标 1.能够应用函数的性质解决有关数学问题,能够应用函数知识解决一些简单的实际问题; 2.培养学生的阅读能力、文字语言转化为数学语言的能力及数学建模能力. 教学重难点重点:数学建模的方法。难点:根据实际问题合理的选择数学模型和科学评价模型优劣。 教学准备采用电脑多媒体,投影仪等教学辅助工具。 教学过程(本部分为重点,包括导入过程和教学步骤) 导入过程 有一大群喝水、嬉戏的兔子,但是这群兔子曾使澳大利亚伤透了脑筋.1859年,有人从欧洲带进澳洲几只兔子,由于澳洲有茂盛的牧草,而且没有兔子的天敌,兔子数量不断增加,不到100 年,兔子们占领了整个澳大利亚,数量达到75亿只.可爱的兔子变得可恶起来,75亿只兔子吃 掉了相当于75亿只羊所吃的牧草,草原的载畜率大大降低,而牛羊是澳大利亚的主要牲口.这 使澳大利亚头痛不已,他们采用各种方法消灭这些兔子,直至二十世纪五十年代,科学家采用载 液瘤病毒杀死了百分之九十的野兔,澳大利亚人才算松了一口气。 教学步骤 (重难点突 破的过程、巩 固方法) 提问:以烧开一壶水为例,怎样烧法最省燃气? (思考分析后)回答:烧开一壶水所用燃气量应该与燃气炉上控制燃气流量的旋钮的 位置有关。 (赞赏地)陈述:分析的有道理。我们现在要研究的问题是旋钮在什么位置时烧开一 壶水所用的燃气量最少。 提问:那么烧开一壶水所用燃气量与旋钮位置能建立起什么关系呢? 回答:烧开一壶水所用燃气量与旋钮位置应该能建立起函数关系。 提问:那么旋钮位置这个量用什么数学知识来描述比较恰当? 回答:可用角度来描述。具体来说可用旋钮转角的大小来表示。

2、新课程理念下的教学设计如何创新?请结合教学实际进行阐述。 被动接受式教学在一定程度上的存在,阻碍了学生创新思维的发展。在新课程理念下,我们的教学设计就应该紧紧围绕学生的“自主、探索、合作、实践”,提倡和发展多样化的学习方式,特别是要提倡自主、探索、合作与实践的学习方式,让学生成为学习的主人,使学生的主体意识、能动性和创造性不断得到发展。所以,我认为在教学设计的创新应该注意体现以下几方面: (1)让学生成为课堂中的主角,实施自主学习。在教学设计中要把空间和时间给学生留出来,让学生自己去学习,让学生成为课堂真正的主人。例如,我在上海静安附小听过这样一节课:《平行四边形的特征》。上课一开始教师就给出了这节课的练习,然后略作要求,便让学生开始自学。半节课以后,教师开始和学生交流练习,在练习中评讲重点、难点。这样一种“做中学”的教学方法给我留下了很深的印象。上课是看学生的投入,看学生的思考过程,看教师与学生的互动。教师应该把空间让给学生,把思考还给学生,让创新走进课堂。 (2)注重学生学习能力、情感态度和价值观的发展。例如,在教学《复式条形统计图》这节课中,显性课程是统计问题,隐性课程即渗透了环境保护、奥运精神、爱国主义教育等多种情感态度和价值观。在教学设计时,我们应该好好利用好这些潜在的课程资源,把一定的价值观与数学活动结合起来。人的发展是全面的,在教学设计中要把非常重要的价值观与数学教育联系起来。 (3)加强数学学习和现实的联系,发展学生的兴趣。数学源于生活,作用于生活,所以我们要让学生用数学的眼光看待现实生活,结合生活实际学习数学。在教学设计中,教师应该注重创设合适的情境,将生活中的问题建构数学模型;同时教师也应该选择合适的生活问题,利用数学知识加以应用并解决问题。比如在教学《正数和负数》时,选择“温度”“海拔”等生活中常见的问题进行引入,学生了解了正数和负数的概念后,再将这些知识运用到实际问题中,这样既巩固了知识,也激发了学生学习的兴趣。 (4)开展实践活动的教学,培养学生创新意识。教师要根据学生学习的特点,适当开展实践活动的研究。如,户外活动、制作活动、利用实物探索数量和图形意义的活动、调查活动、应用活动、综合知识的活动、探究活动、提出新问题的活动等。通过课外时间活动,丰富学生对一些事物的感性认识。教师要尊重学生

几类不同增长的函数模型教学设计 教学设计 2.1 几类不同增长的函数模型 整体设计 教学分析 函数是描述客观世界变化规律的基本数学模型,不同的变化规律需要用不同的函数模型来描述.本节的教学目标是认识指数函数、对数函数、幂函数等函数模型的增长差异,体会直线上升、指数爆炸与对数增长的不同,应用函数模型解决简单问题.课本对几种不同增长的函数模型的认识及应用,都是通过实例来实现的.通过教学让学生认识到数学来自现实生活,数学在现实生活中是有用的. 三维目标 .借助信息技术,利用函数图象及数据表格,比较指数函数、对数函数以及幂函数的增长差异. .恰当运用函数的三种表示方法并借助信息技术解决一些实际问题. .让学生体会数学在实际问题中的应用价值,培养学生的学习兴趣. 重点难点

教学重点:认识指数函数、对数函数、幂函数等函数模 型的增长差异,体会直线上升、指数爆炸与对数增长的不同.教学难点:应用函数模型解决简单问题. 课时安排 课时 教学过程 第1课时 林大华 导入新 思路1. 一张纸的厚度大约为0.01c,一块砖的厚度大约为10c,请同学们计算将一张纸对折n次的厚度和n块砖的厚度,列出函数关系式,并计算n=20时它们的厚度.你的直觉与结果一致吗? 解:纸对折n次的厚度:f=0.01?2n,n块砖的厚度:g =10n,f≈105,g=2. 也许同学们感到意外,通过对本节课的学习大家对这些问题会有更深的了解. 思路2. 请同学们回忆指数函数、对数函数以及幂函数的图象和性质,本节我们将通过实例比较它们的增长差异.推进新

新知探究 提出问题 如果张红购买了每千克1元的蔬菜x千克,需要支付y元,把y表示为x的函数. 正方形的边长为x,面积为y,把y表示为x的函数. 某保护区有1单位面积的湿地,由于保护区的努力,使湿地面积每年以5%的增长率增长,经过x年后湿地的面积为y,把y表示为x的函数. 分别用表格、图象表示上述函数. 指出它们属于哪种函数模型. 讨论它们的单调性. 比较它们的增长差异. 另外还有哪种函数模型与对数函数相关. 活动:先让学生动手做题后再回答,经教师提示、点拨,对回答正确的学生及时表扬,对回答不准确的学生提示引导考虑问题的思路. 总价等于单价与数量的积. 面积等于边长的平方. 由特殊到一般,先求出经过1年、2年… 列表画出函数图象. 引导学生回忆学过的函数模型. 结合函数表格与图象讨论它们的单调性.

3.2.1几类不同增长的函数模型(教学设计) 教学目标: 知识与技能:结合实例体会直线上升、指数爆炸、对数增长等不同增长的函数模型意义,理解它们的增长差异性. 过程与方法:能够借助信息技术,利用函数图象及数据表格,对几种常见增长类型的函数的增长状况进行比较,初步体会它们的增长差异性;收集一些社会生活中普遍使用的函数模型(指数函数、对数函数、幂函数、分段函数等),了解函数模型的广泛应用. 情感、态度、价值观:体验函数是描述宏观世界变化规律的基本数学模型,体验指数函数、对数函数等函数与现实世界的密切联系及其在刻画现实问题中的作用.教学重点: 重点:将实际问题转化为函数模型,比较常数函数、一次函数、指数函数、对数函数模型的增长差异,结合实例体会直线上升、指数爆炸、对数增长等不同函数类型增长的含义. 难点:怎样选择数学模型分析解决实际问题. 一、新课导入: 材料:澳大利亚兔子数“爆炸” 在教科书第三章的章头图中,有一大群喝水、嬉戏的兔子,但是这群兔子曾使澳大利亚伤透了脑筋.1859年,有人从欧洲带进澳洲几只兔子,由于澳洲有茂盛的牧草,而且没有兔子的天敌,兔子数量不断增加,不到100年,兔子们占领了整个澳大利亚,数量达到75亿只.可爱的兔子变得可恶起来,75亿只兔子吃掉了相当于75亿只羊所吃的牧草,草原的载畜率大大降低,而牛羊是澳大利亚的主要牲口.这使澳大利亚头痛不已,他们采用各种方法消灭这些兔子,直至二十世纪五十年代,科学家采用载液瘤病毒杀死了百分之九十的野兔,澳大利亚人才算松了一口气. 二、师生互动,新课讲解:

例1(课本P95例1),假设你有一笔资金用于投资,现有三种投资方案供你选择,这三种方案的回报如下: 方案一:每天回报40元; 方案二:第一天回报10元,以后每天比前一天多回报10元; 方案三:第一天回报0 .4元,以后每天的回报比前一天翻一番. 请问,你会选择哪种投资方案? 探究: 1)在本例中涉及哪些数量关系?如何用函数描述这些数量关系? 2)分析解答(略)(见P95--97) 3)根据例1表格中所提供的数据,你对三种方案分别表现出的回报资金的增长差异有什么认识? 例2:(课本P97例2)某公司为了实现1000万元利润的目标,准备制定一个激励销售部门的奖励方案:在销售利润达到10万元时,按销售利润进行奖励,且奖金y (单位:万元)随销售利润x (单位:万元)的增加而增加但奖金不超过5万元,同时奖金不超过利润的25%.现有三个奖励模型: x y 25.0= 1log 7+=x y x y 002.1=.问:其中哪个模型能符合公司的要 求? 探究: 1)本例涉及了哪几类函数模型? 2)本例的实质是什么? 3)你能根据问题中的数据,判定所给的奖励模型是否符合公司要求吗? 解答:(课本P97—98)

《海上日出》教学设计 一、设计理念 《语文课程标准》指出:“阅读教学是学生、老师、文本三者之间的对话过程”。其意义是:阅读课上师生的基本语文实践活动形式是“对话”,而这一过程中,参与对话的一共有三方。因此,我认为阅读教学的关键在于精心设计并组织好学生、教师、文本三者之间的对话活动。 北师大版小学语文强调知识、技能在实际生活中的应用,重视多种信息资源、手段的利用,体现新学科进展,要求贴近学生生活,关注学生的学习过程,促进每一个学生的全面发展,培养学生多样化的学习方式。 北师大版小学语文四年级下册第九单元的《海上日出》是著名作家巴金的名作,主要写了作者站在海边观看日出的情景和经过,作者用贴切、朴实的语言,生动形象的拟人手法,简捷明快的笔墨,色彩鲜明的描绘,向我们描绘出了一幅《海上日出》的壮丽画卷。作者在四周清静的环境中,独自观赏日出美景,更显悠然尽兴,也只有在这样的环境和情趣中,才能更好地表现出作者与山、水、云霞相融的情怀,更好地表达作者对美好世界的向往和热爱大自然的情感。最后一句:“这不是很伟大的奇观么?”更充分流露出了作者对大自然的无限赞美之情。全文条理清楚、语言流畅、文字优美、动静相宜,很适合朗读、背诵,让我们在自然知识的学习中得到了美的享受。

本文是学生积累词汇、学习写作方法、提高写作技能的佳作,学生在朗读时要注意情感投入和视觉变化,要求学生把自己当成文中的“我”,身临其境地看到“海上日出”的壮丽景观,朗读起来既能投入感情,又能理解课文。课文中每一句就象画中勾勒的每一线条或渲染的色彩,每一段就是无光十色的一个画面,全文就是一幅完整的绚丽多彩的“海上日出”的壮丽画卷。 基于以上认识,根据本文特点,我以朗读和描绘作为贯穿全文的主线,引导学生随文入境,随境生情,以境促读,让学生既在水天相融、霞光万道的晨曦画卷中去朗读书中语段来流放自己的感情,又在贴切生动的句、线、段、面的语言中感受朝晖霞彩的动静变化之美。充分发挥以朗读、描绘代替烦琐讲解的功能,创造性地把读、想、看、问、思、说聚合交融,使整个教学过程成为学生景中读文、读中看景的主体建构活动。 教学目标: 1、学会文中2个生字、理解由生字组成的词语。 2、能准确、流利、有感情地朗读课文,通过品读课文,在脑海里构 建“海上日出”美景 3、通过学习、理解文中“伟大”、“奇观”的涵义,从而培养学生 热爱大自然的感情。 教学难点: 1、学生能感悟海上日出的壮丽景观 2、激发学生热爱大自然的情感

创新教学设计——小学数学 在新课程理念下,我们要改变传统的满堂灌教学方式,要面向全体学生,注重素质教育;整体设计目标,体现灵活开放;突出学生整体,尊重个别差异;采用活动途径,倡导体验参与;注重过程评价,促进学生发展;开发课程资源,拓宽学用渠道。 作为一名小学数学教师,在教学中大胆创新,采用反常规教学法,设计课堂活动,创设情境,充分调动学生,激发学生的兴趣,让学生充分展示自己,成为学习的主人。 一、活跃课堂氛围 1、建立良好的师生关系 教师的人格魅力有可能影响学生的一生,所以作为教师的我们应该从各方面不断提升自己,做一个有人格魅力的教师。多和学生谈心、讨论问题,这样才能沟通思想,了解真实情况。总之,新型的师生关系应当是在”以人为本”的思想指导下,建立在融融的师爱氛围中,建立在教师高尚的人格修养前提下,建立在民主平等基础上。 2、风趣幽默的教学语言 数学学科相对而言,是很枯燥无味的。小学生们对概念、性质、定理、定律等都不感兴趣。作为一名数学教师,如果在课堂上巧妙地应用幽默有趣的语言,就能够更加激起小学生的学习积极性,使小学生在较短的时间内轻松、愉快地学到更多、更扎

实的知识。比如,教学《认识分数》时,巧用这些幽默诙谐的语言,既能大大激发学生学习兴趣,又有说服力,确实能收到事半功倍的效果。 二、鼓励学生发表意见 “鼓励学生个性发展,让学生自由表达意见”是新课程倡导的一个新理念,也是我们每个教师追求的目标。读了《新课程理念下创新教学设计》,让我知道了自己教学设计的优点和不足。书中的教学设计重视了学生的差异性,照顾了全体学生。鼓励每个学生发言了我们才有可能更好的因材施教,关注每个学生。因此在今后的课堂教学中,我将更加鼓励学生大胆质疑,让学生在课堂上敢说、敢想、敢问、敢争论,让学生在争论中碰撞出智慧的火花,使课堂教学充满生机。 三、及时地给予学生相应的评价与鼓励 1、对学生的评价要有针对性 所以我们应该根据不同学生的特点,给他们相应的评价,如平时回答次数较少的学生“你今天听课特别认真,如果以后能这样经常看到你举手就更发好了。”我们应该鼓励他多起来回答问题。 2、给予的评价形式应多样性 比如夸张的表情、不同的语调、肢体语言、亲昵的动作、小小的奖品、一面红旗……,都能让孩子感受到你真诚的心,让孩

▊教学设计高级研讨班研习论文 认知教学设计理论比较框架1 A Framework for Comparing Cognitive Instructional Theories 原著:查尔斯#瑞格鲁斯,朱莉#摩尔(Charles M. Reigeluth , Julie Moore) 编译:揭忠应(北京大学教育学院,北京100871) 作者简介 查尔斯#瑞格鲁斯,哈佛大学经济学学士,杨明翰大学教育心理学博士。从1998年起执教于Indiana大学教学系统技术系。Reigeluth博士的研究兴趣包括教学系统的再设计、任务分析、计算机仿真、教材评估、教学策略等方面。他提出了一些著名的学习理论,包括:教学的细化理论(the Elaboration Theory of Instruction, ETI)和仿真理论(simulation theory)。出版了《教学设计理论和模型》、《行为中的教学理论》;和他人合著了《教学设计策略》、《教育和综合系统设计的系统化变化:一个新的教育技术》等书籍。 朱莉#摩尔:Indiana大学教学系统技术博士,现执教于Indiana大学。 【摘要】认知领域的学习一直是教育研究的热点,不断有新的教学设计理论和模型出现。本文提出了一个比较认知教学设计模型的框架,包含学习的类型、学习的控制、学习的焦点、学习 的分组、学习的交互、学习的支持几个维度,可以用来作为学习理解各种教学设计模型的工具。 【关键词】认知领域、认知教学模型 一、序言 许多教育理论家[1,2]都同意学习可以分为三类:认知、情感和心智运动,其中认知领域包括对知识的记忆和辨识,以及建立理解力、发展智慧、形成技能。由于元认知(对认知领域本身的认知)也是一种智慧技能,所以,元认知也属于认知领域。 在工业时代,教学设计理论更多关注的是认知领域,而在认知领域的研究又多是针对记忆层次和应用层次的学习,即研究记忆和过程技能的培养。但是,在信息时代,更高层次的学习相对记忆和过程技能来说,对学习者更为重要。信息时代的教学设计应该考虑到学习者已有的学习经验,应该更充分地利用信息技术,充分发挥和其他学习者的协作,有效利用各种学习资源 目前开始关注学习者这方面需要的教学设计模型已经大量涌现。为了便于读者分析和掌握各种认知教学设计模型的特点,比较多种模型的异同和侧重,瑞格鲁斯等人提出了一个比较认知教学模型的框架。通过学习的类型、学习的控制、学习的焦点、学习的分组、学习的交互、学习的支持这六个维度,我们可以很容易地发现各种认知教学模型的特点和适用场合。下面我们就来介绍这个框架的主要内容和使用方法。 二、认知教学设计理论比较框架 表1为瑞格鲁斯提出的认知教学理论比较框架各比较要素的简要说明: 表1 认知教学模型比较框架说明 1编译自原文:Charles M. Reigeluth&Julie Moore(1999):Cognitive Education and the Cognitive Domain.In C. M. Reigeluth (Ed.), Instructional-Design Theories and Models: A New Paradigm of Instructional Theories (V ol. 2). Mahwah, N.J。: Lawrence Erlbaum Associates.

语文阅读课教学设计 语文阅读课教学设计一1、让学生交流近期来阅读 《木偶奇遇记》的感受,检查他们阅读的情况。 2、通过对序言、目录等内容的了解,让学生学会系统的读书的方法。 3、通过交流匹诺曹的成长经历,让学生们明白一些故事中的道理,明白如何选择朋友。 4、激发学生爱读课外书,爱读名著的兴趣。并养成“不动笔墨不读书”的好习惯。 师:孩子们,书是陪伴我们成长的好伙伴。有句话说得好:“书犹药也,善读之可以医愚。” 可见,读一本好书甚至可以让我们变得更加的聪明。 最近一段时间,我们共同读了一本书——《木偶奇遇记》,同学们一定有很多的收获,就让我们来共同交流读书心得。 (一)学会从序言等了解书的内容 1、这样一本好书,你是怎样去读的呢? 2、其实,我们有很多的捷径去读完这本书。(扉页、序言、总言、后记等等) 3、阅读这些都是我们了解一本书的大概内容、写作特色等最快的方法。现在请同学们快速的去找一找,看一看,了解一下这本书的 基本情况。 4、课件出示:

①了解了吗?谁来给我们介绍介绍。 ②看得真仔细。那这个填空肯定难不倒你们了。 课件出示:《木偶奇遇记》是________ (国家) ______________________________ (作 者)写的一部童话故事。主人翁是_____________ ,童话讲述了 (作者简介:卡洛? 科洛迪,1826 年生于意大利佛罗伦萨乡下一个厨师家庭,在教会学校毕业后,开始写作。科洛迪以儿童文学作家闻名于世,他先后写过《小手杖游意大利》《小手杖地理》等童话,他最著名的作品当然是《木偶奇遇记》。木偶匹诺曹的故事一经发表,立刻引起了轰动。这部童话出版以来,受到了各国儿童的喜爱,并多次被拍成动画片和故事片,在世界各国广受欢迎。内容概要:《木偶奇遇记》是19 世纪意大利作家科洛迪留给世人的经典童话故事,讲述的是一个叫匹诺曹的木偶被注入了生命力,在仙女妈妈的关爱下,如何学会诚实、勇敢、不自私,从一个任性、懒惰、不关心他人、不爱学习、整天只想着玩的木偶,变成一个懂礼貌、爱学习、关心他人的好孩子的故事,书中主人公木偶匹诺曹也因此成为家喻户晓的人物。) (二)学会从目录了解各章的内容 1、除了序言,我们还可以通过目录了解本书的主要内容。目录就是书中内容的高度浓缩,相当于文章的题目,通过看目录,我们就可以把书本读薄了。咱们一起读一读目录,谁来说说,你的目录中都有哪些内容?

4.5.3 函数模型的应用 本节通过一些函数模型的实例,让学生感受建立函数模型的过程和方法,体会函数在数学和其他学科中的广泛应用,进一步认识到函数是描述客观世界变化规律的基本数学模型,能初步运用函数思想解决一些生活中的简单问题。 课程目标 1.能利用已知函数模型求解实际问题. 2.能自建确定性函数模型解决实际问题. 数学学科素养 1.数学抽象:建立函数模型,把实际应用问题转化为数学问题; 2.逻辑推理:通过数据分析,确定合适的函数模型; 3.数学运算:解答数学问题,求得结果; 4.数据分析:把数学结果转译成具体问题的结论,做出解答; 5.数学建模:借助函数模型,利用函数的思想解决现实生活中的实际问题. 重点:利用函数模型解决实际问题; 难点:数模型的构造与对数据的处理. 教学方法:以学生为主体,采用诱思探究式教学,精讲多练。 教学工具:多媒体。 一、情景导入 我们知道,函数是描述客观世界变化规律的数学模型,不用的变化规律需要用不同的函数模型来刻画.请学生们思考:常见的函数模型都有哪些?面临一个实际问题,该如何选择恰当的函数模型来刻画它呢? 要求:让学生自由发言,教师不做判断。而是引导学生进一步观察.研探. 二、预习课本,引入新课 阅读课本148-150页,思考并完成以下问题 1. 常见的数学模型有哪些?其中待定系数有哪些限制条件?

2. 解决实际问题的基本过程是什么? 要求:学生独立完成,以小组为单位,组内可商量,最终选出代表回答问题。 三、新知探究 1.常见的数学模型有哪些? (1)一次函数模型:f(x)=kx+b(k,b为常数,k≠0); +b(k,b为常数,k≠0); (2)反比例函数模型:f(x)=k x (3)二次函数模型:f(x)=ax2+bx+c(a,b,c为常数,a≠0); 注意:二次函数模型是高中阶段应用最为广泛的模型,在高考的应用题考查中最为常见. (4)指数函数模型:f(x)=a·b x+c(a,b,c为常数,a≠0,b>0,且b≠1); (5)对数函数模型:f(x)=m log a x+n(m,n,a为常数,m≠0,a>0,且a≠1); (6)幂函数模型:f(x)=ax n+b(a,b,n为常数,a≠0,n≠1); (7)分段函数模型:这个模型实则是以上两种或多种模型的综合,因此应用也十分广泛. 2.解答函数实际应用问题时,一般要分哪四步进行? (1)审题——弄清题意,分清条件和结论,理顺数量关系,初步选择模型; (2)建模——将自然语言转化为数学语言,将文字语言转化为符号语言,利用数学知识建立相应的数学模型; (3)求模——求解数学模型,得出数学模型; (4)还原——将数学结论还原为实际问题. 四、典例分析、举一反三 题型一一次函数与二次函数模型的应用 例1某水果批发商销售每箱进价为40元的苹果,假设每箱售价不得低于50元且不得高于55元.市场调查发现,若每箱以50元的价格销售,平均每天销售90箱.价格每提高1元,平均每天少销售3箱. ①求平均每天的销售量y(箱)与销售单价x(元/箱)之间的函数关系式; ②求该批发商平均每天的销售利润w(元)与销售单价x(元/箱)之间的函数关系式; ③当每箱苹果的售价为多少元时,可以获得最大利润?最大利润是多少? 【答案】①y=-3x+240(50≤x≤55,x∈N).②w=-3x2+360x-9 600(50≤x≤55,x∈N).③当每箱苹果的售价为55元时,可以获得最大利润,且最大利润为1 125元. 【解析】①根据题意,得y=90-3(x-50),化简,得y=-3x+240(50≤x≤55,x∈N). ②因为该批发商平均每天的销售利润=平均每天的销售量×每箱销售利润. 所以w=(x-40)(-3x+240)=-3x2+360x-9 600(50≤x≤55,x∈N). ③因为w=-3x2+360x-9 600=-3(x-60)2+1 200,所以当x<60时,w随x的增大而增大. 又50≤x≤55,x∈N,所以当x=55时,w有最大值,最大值为1 125. 所以当每箱苹果的售价为55元时,可以获得最大利润,且最大利润为1 125元. 解题技巧:(一次、二次函数模型的应用)

几种常见的教学设计模式及其比较 教学设计理论是在其他相关学科理论如学习理论、教学理论、传播理论、系统理论等研究的基础上建立并发展起来的。但是,更为重要的是进一步扩展到实践应用的领域,用正确的理论指导实践。许多教学设计专家把教学设计的理论应用到实践中,形成一系列过程设计模式。这些模式一方面综合了理论与技术等各方面的因素,另一方面简化了复杂的教学理论以及教学过程各要素之间的关系,因此,设计过程模式也成为教学设计理论的重要组成部分。 传统教学设计观念把教学设计过程看作纯粹是个人经验的产物,缺少一定的理论基础。现代教学设计模式则已经跳出这种传统框架,反映了现代教学设计理论与实践的状况,重点不再限于描述教学设计的具体步骤,而成为连接理论研究与实践操作之间的桥梁,其主要功能是便于教学理论在教学设计中的运用。 教学设计在实践上大致经历了四个不同阶段,体现了不同的教学理念。第一阶段把教学设计看成是应用科学。以行为主义心理学为基础,认为任何学习的结果都是由一系列预先设置的学习目标所导致,教学设计的主要任务就是把学习分解成各种类型的行为目标,根据这些行为目标选择适当的媒体和方法,为教学提供一种可行的教学序列。其倡导者大多是心理学家,如斯金纳、梅格、加涅等。第二阶段倾向于用美学的方法对教学进行设计,重视美学形式对学生的影响,强调用美学效果吸引学习者的兴趣。其倡导者是一些富有创造性的媒体制造者。这一阶段人们已经认识到教学中学习者情感尤其是兴趣的发展。第三阶段教学设计侧重于解决问题的方法和过程。主张教学设计不应该根据预先确定的目标制定机械的教学步骤,因为学习并不都是像行为主义学习理论描述的那样可以通过简单的刺激-反应过程进行。学习应通过学习者自行探究和解决问题而进行,因而强调设计的探究、协作和创造性。这种教学设计过程确立了更为复杂的学习目标,以使学习者成为可以解决问题的探究者。第四阶段,教学设计强调学习是一个动态的建构过程。尤其是进入九十年代以来,教学设计者和教师们逐渐意识到学习往往是个人的事情,学习是否成功与学习者先前已有的知识和经验有关,而且学生获取知识和经验的范围不断增加和扩展,更新和变化的速度也大大加快。教学设计目的不再是建立一系列学习步骤,更重要的是帮助学生建构自己的知识和世界。教学设计者和教师分别变成了学习背景的设计者和说明者。 以上可以看出教学设计过程模式的总的发展趋势是由原来的单一的应用科学形式转向了多样性的综合化形式。但不论怎样变化,教学设计过程都必须清楚地解决四个基本问题,一是学习者的特点是什么?二是教学的目标是什么?三是教学资源和教学策略是什么?四是怎样评价和修改?对这四个基本问题的处理和展开发生不同,就形成了众多的教学设计过程模式。 1.迪克—凯瑞的系统教学设计模式 迪克—凯瑞(W. Dick & L. Carey)的教学设计过程模式最为突出,是典型的基于行为主义的教学系统开发模式,该模式从确定教学目标开始,到终结性评价

教学目标 1、深入理解课文内容,与文本、作者展开对话,感受作者的爱国之情。 2、有感情地朗读课文。 教学重点 琢磨重点词句,体会作者的爱国之情。 教学难点 结合资料,深入文本体会作品所表达的爱国之情。 教学准备 查找海外华侨学习国语的事例。 教学课时 1课时 教学过程 一、导入新课

出示:“别了,我亲爱的老师,我亲爱的同学!我一定不会忘记中国语文,我要把我的作业本一生一世留在身边,常常翻阅它。我一定会激励自己把中国语文自修好,像这作业本上的成绩那样。“同学们,看了这段话,你的心中涌动的是怎样的情感呢? 过渡:那一声声“别了,我亲爱的老师,我亲爱的同学……”。让我们深深地感受到了作者在分别的时刻,是多么不忍心离去呀! 二、质疑,研读课文。 1、陈小允前后有怎样的变化?为什么会有这样的变化呢? 2、你对他的变化有什么感情? 3、对于语文课,“我”由开始的“厌恶”到后来的“喜爱”,最后因为知道自己无法再学习语文而“热泪盈眶”,从这些心理变化中你感受到了什么? 4、对于语文课,对于中国语言,文学,你又有了怎样的认识? 结合一些海外华侨不忘学习国语的事例,谈谈自己的感受。 三、总结升华 是啊,这是作者热爱祖国的表现,是对祖国的深深眷恋。所以当他离开中国那一刻,再一次深情地呼唤着——别了,我亲爱的老师,我亲爱的同学。

“我”深情的告别,抒发了自己的爱国之情。这种爱国情有着一股绵绵不息的力量,它激励着我们华夏儿女、炎黄子孙。同学们,我们都深切地爱着我们的祖国,就像我们深切地爱着我们伟大而慈祥的母亲,而亲爱的祖国就是我们最伟大的母亲。而今天作者要漂洋过海,离开母亲,怎能不深情地呼唤——别了,语文课。