浙江省海洋环境公报

- 格式:docx

- 大小:37.34 KB

- 文档页数:9

浙江保护海洋生态措施引言海洋生态是保护地球环境不可或缺的一部分。

浙江作为中国东海沿岸省份,有着丰富的海洋资源和生态系统。

为了保护海洋生态,浙江采取了一系列措施。

本文将介绍浙江省采取的一些重要的海洋生态保护措施,并探讨其效果和挑战。

海洋保护区建设和管理为了保护浙江的海洋生态系统,浙江省政府建立了一系列海洋保护区,包括海岛自然保护区、海洋公园和海洋自然保护区。

海岛自然保护区是为了保护海岛上特有的生物群落和自然景观;海洋公园则是为了保护海洋生物多样性和提供可持续利用的海洋资源;海洋自然保护区则是为了保护海洋生物栖息地和维护海洋生态平衡。

这些保护区的建设和管理包括划定边界、设立管理机构、制定管理计划等。

各级政府和相关部门共同合作,确保这些保护区的有效运行和管理。

渔业管理渔业是浙江省的重要经济支柱,但过度捕捞和不合理的捕捞方式对海洋生态系统造成了很大的压力。

为了保护海洋生态,浙江采取了一系列渔业管理措施。

首先,加强渔业资源调查和监测,了解渔业资源的状况,制定合理的渔业开发和保护计划。

其次,实施渔业禁渔期和大小网限制等管理措施,保护渔业资源和海洋生态系统。

此外,推动渔业科技创新,提高渔业的科学管理水平,减少资源浪费和生态破坏。

水域污染治理水域污染是影响海洋生态的重要因素之一。

为了减少水域污染对海洋生态系统的影响,浙江省制定了一系列严格的水污染治理政策和措施。

首先,加强对污水排放的监管,建立污水处理厂和排污许可制度,提高污水处理的效率和水质监测的覆盖率。

其次,加强对农业和工业废水的治理,提倡循环经济和节水减排。

此外,加大对海上交通和港口的污染治理力度,减少船舶废弃物的排放。

生态修复和保护为了修复受损的海洋生态和保护海洋生物的栖息地,浙江省开展了一系列生态修复和保护工作。

例如,在受污染的海域进行海洋生态恢复工程,种植海草、人工鱼礁等,为海洋生物提供适宜的生境。

此外,对受损的海洋湿地进行修复和保护,重建生物多样性和生态系统的稳定性。

国土资源LAND&RESOURCE

S19

GUANLIYUANDI管理园地

浙江编制完成全国首个省级海洋生态综合评价指标体系

4.44万平方千米的管辖海

域、6700千米海岸线……辽阔的海域、丰富的资源,成为浙江得天独厚的发展条件。近几年,浙江在积极推进重点区域和重点项目建设的同时,还不忘扎实推进生态文明建设。其中一个重要举措,就是在全省启动“海洋生态综合评价”这项工作。近日,浙江编制完成全国首个省级海洋生态综合评价指标体系并在全省印发试行。浙江迈出这勇于探索实践的一步,不仅在一定程度上提升了全省沿海各地的生态护海意识,补齐生态短板,使浙江海洋生态综合评价有了“晴雨表”,更为全国沿海省份树立了海洋生态综合管控的浙江标杆。

率先探路,精准发力近几年,浙江在海洋生态预警方面的很多工作都走在了全国前列。如率先在省级层面启动了4大海湾的微塑料试点监测、6大河口生态系统资源环境承载力监测、全域海洋生态本底调查及杭州湾低氧监测,积极推动浮标在线技术和卫星遥感技术在业务领域的应用等。2020年,浙江率全国之先,提

出构建海洋生态综合评价指标体系。历经2轮专家评审和沿海地市调研座谈,几经修改完善,形成了《浙江省海洋生态综合评价指标体系》(以下简称“指标体系”),并基于该指标体系编制了《浙江省海洋生态监测与评价工作方案》。作为全国首创,指标体系是浙江海洋生态监测评价工作的新探索和新实践,亦是浙江自然资源部门打造海洋生态文明建设的示范样板,更是浙江向全国沿海省份展示海洋生态精准化管理水平的一根标杆。

精细分类,使测评刻度更加精确

“标尺”和“考卷”都有了,能否激发改革热情,关键还要看作为“刻度”与“考题”的指标设置能否深入人心。据了解,指标体系立足自然资源部门职能,围绕海洋资源管控需求,设立了有别于环境监测指标的3大类20项生态监测评价指标。主要包括生境状况、资源状况和风险状况3个目标层,其中生境状况包括4个要素层9个指标,资源状况评价包括2个要素层6个指标,风险状况评价包括2个要素层5个指标。

2004年舟山市海洋环境公报舟山市海洋与渔业局2005年2月根据《中华人民共和国海洋环境保护法》赋予地方各级海洋行政主管部门监督管理海洋、组织海洋环境调查、监测、监视并定期评价海洋环境质量的职责,结合舟山地方实际,舟山市海洋与渔业局组织实施了2004年舟山市海洋环境监测、调查、监视工作。

根据监测结果和其它相关资料,对我市海域的海洋环境质量状况进行了综合分析和评价,编制了《2004年舟山市海洋环境公报》,现予以发布。

希望通过《2004年舟山市海洋环境公报》的发布,使政府部门、社会各界和广大公众了解我市海洋环境现状,增强海洋环境保护意识,合理开发利用海洋,为我市社会经济与海洋环境的协调发展作出贡献。

舟山市海洋与渔业局局长:蔡宏舟 2004年2月舟山目录1.综述 (4)2.舟山市海洋环境质量状况及趋势 (5)3.海洋灾害与海洋污损事件 (11)4.海洋功能区环境状况 (13)5.海洋生态环境和资源保护 (14)6.对策与建议 (16)7.专栏 (18)1.综述舟山市位于中国大陆海岸线的中部,北纬29°32'~31°04',东经121°30'~123°25',素有“东海鱼仓”和“中国渔都”之美誉。

全市区域总面积为2.22万平方公里,其中陆域面积0.14万平方公里,海域面积2.08万平方公里,岛屿1390个,海岸线2448公里,约占全国的十分之一,是全国唯一的群岛型地级市。

舟山渔场作为我国最大的渔场,2004年渔业产量为130.42万吨,其中远洋捕捞19.99万吨,规模为全国之最。

目前,全市初步形成了以海洋渔业、港口海运、海洋旅游、临港工业为支柱、具有鲜明海洋特色的产业和现代化港口旅游城市的框架。

舟山市是浙江省参与“长三角”区域经济合作的蓝色通道和“桥头堡”,据初步测算,2004年全市海洋经济总产出超过400亿元,海洋经济增加值可达143亿元,占全市国内生产总值的比重达到68%,其中渔业总产出为71.79亿元。

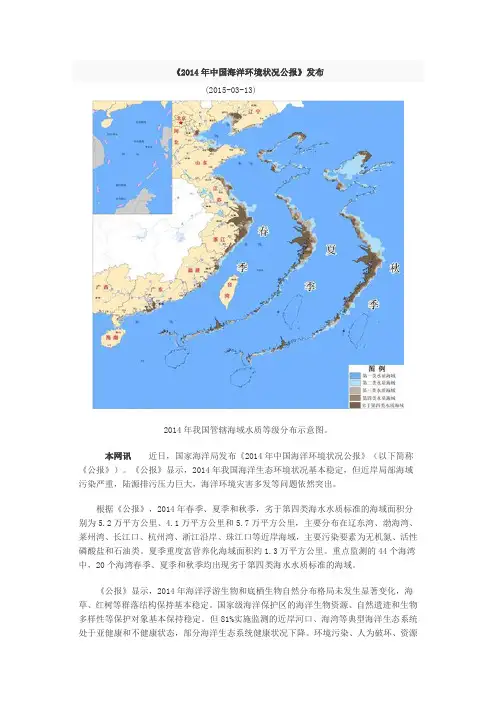

《2014年中国海洋环境状况公报》发布(2015-03-13)2014年我国管辖海域水质等级分布示意图。

本网讯近日,国家海洋局发布《2014年中国海洋环境状况公报》(以下简称《公报》)。

《公报》显示,2014年我国海洋生态环境状况基本稳定,但近岸局部海域污染严重,陆源排污压力巨大,海洋环境灾害多发等问题依然突出。

根据《公报》,2014年春季、夏季和秋季,劣于第四类海水水质标准的海域面积分别为5.2万平方公里、4.1万平方公里和5.7万平方公里,主要分布在辽东湾、渤海湾、莱州湾、长江口、杭州湾、浙江沿岸、珠江口等近岸海域,主要污染要素为无机氮、活性磷酸盐和石油类。

夏季重度富营养化海域面积约1.3万平方公里。

重点监测的44个海湾中,20个海湾春季、夏季和秋季均出现劣于第四类海水水质标准的海域。

《公报》显示,2014年海洋浮游生物和底栖生物自然分布格局未发生显著变化,海草、红树等群落结构保持基本稳定。

国家级海洋保护区的海洋生物资源、自然遗迹和生物多样性等保护对象基本保持稳定。

但81%实施监测的近岸河口、海湾等典型海洋生态系统处于亚健康和不健康状态,部分海洋生态系统健康状况下降。

环境污染、人为破坏、资源不合理开发是造成典型生态系统健康状况较差的主要原因。

2014年,主要河流入海监测断面水质较差,枯水期、丰水期和平水期,72条河流入海监测断面水质劣于第五类地表水水质标准的比例均超过50%。

河流携带入海的污染物总量约1760万吨,较2013年增加5%。

但陆源入海排污口达标排放率仍然较低,445个陆源入海排污口全年达标排放次数仅占监测总次数的52%。

入海排污口邻近海域环境质量状况总体较差,91%的排污口邻近海域水质无法满足所在海域海洋功能区的环境保护要求。

根据《公报》,2014年海洋倾倒区环境状况基本保持稳定。

油气区及邻近海域环境状况基本符合海洋功能区的环境保护要求。

海水增养殖区环境质量状况基本满足增养殖活动要求。

![浙江省海洋与渔业局关于印发2011年浙江省渔业水域环境监测计划的通知-浙海渔环[2011]31号](https://uimg.taocdn.com/354d341d91c69ec3d5bbfd0a79563c1ec4dad758.webp)

浙江省海洋与渔业局关于印发2011年浙江省渔业水域环境监测计划的通知正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 浙江省海洋与渔业局关于印发2011年浙江省渔业水域环境监测计划的通知(浙海渔环〔2011〕31号)各市、县(市、区)渔业行政主管部门,省水产推广总站(省渔业病害防治和环境监测中心):根据《浙江省渔业管理条例》的要求,为掌握我省渔业水域环境质量状况,现将《2011年浙江省渔业环境监测计划》印发给你们,请各单位结合实际认真组织落实。

二○一一年五月二十日2011年浙江省渔业水域环境监测工作计划2011年,全省各级渔业行政主管部门以“推进海洋经济强省建设,提升现代渔业发展水平”为目标,围绕渔业生态建设这一主线,以开展重点渔业水域环境监测为中心,积极推进渔业环境监测评价体系建设与完善,强化依法履职能力,为渔业生产的健康发展和提高水产品质量安全管理提供依据。

具体做好以下几方面的工作:一、做好重点渔业水域的环境监测,掌握渔业水域环境基本状况。

2011年全省渔业水域环境监测任务(省本级)包括四大类15个区域的监测工作。

1、省本级在全省开敞性水域确定2个重要的产卵索饵水域开展业务化监测。

根据浙江省渔业水域产卵、索饵场分布情况,结合实际监测能力,拟确定钱塘江上游和瓯江上游产卵索饵水域为监测水域。

本年度开展4个航次的监测,监测指标包括水域环境概况、水文和水质监测指标等。

各市、县(区)可根据本地区产卵、索饵水域分布情况确定1~2个监测,监测项目水质为主。

2、重要养殖水域环境监测。

省本级在杭州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、台州、衢州、丽水、温州等9个地市区域选择9个集中连片养殖区域开展业务化监测,分别为杭州千岛湖(大型水库)养殖区、嘉兴嘉善汾湖外塘养殖区、湖州菱湖前口漾(外荡)、绍兴皋埠洋湖泊外荡养殖区、金华金东水库(山塘)养殖区、台州三门湾贝类养殖区、衢州江山碗窑水库、丽水石塘水库和温州洞头海水网箱养殖区等4个不同类型的典型养殖区。

第1篇一、前言海岸环境是人类重要的生存和发展空间,随着经济的快速发展和人口的增长,海岸环境问题日益突出。

为了更好地了解海岸环境现状,为海岸环境保护和治理提供科学依据,本报告对海岸环境数据进行了分析。

二、数据来源本报告所采用的数据主要来源于我国沿海地区各级政府部门、科研机构、监测部门等公开的统计数据、调查报告以及相关学术论文。

数据涉及海岸线长度、海岸带面积、海滩侵蚀、水质、生物多样性、污染排放等多个方面。

三、海岸线长度及海岸带面积分析1. 海岸线长度根据《中国海洋统计年鉴》数据,我国海岸线总长度为3.4万公里,其中大陆海岸线长度为1.8万公里,岛屿海岸线长度为1.6万公里。

从沿海省份来看,广东省、福建省、浙江省和海南省的海岸线长度较长,分别为4312公里、3322公里、3111公里和2444公里。

2. 海岸带面积我国海岸带面积约为18.6万平方公里,其中大陆海岸带面积约为10.6万平方公里,岛屿海岸带面积约为8.0万平方公里。

沿海省份中,广东省、浙江省和海南省的海岸带面积较大,分别为4.6万平方公里、3.7万平方公里和3.2万平方公里。

四、海滩侵蚀分析1. 侵蚀现状近年来,我国海滩侵蚀问题日益严重。

根据《中国海岸侵蚀监测报告》数据,2018年我国海滩侵蚀总面积约为6450平方公里,其中侵蚀严重区域约为2470平方公里。

海滩侵蚀严重影响了海岸带生态环境、旅游业和沿海居民的生产生活。

2. 侵蚀原因海滩侵蚀的主要原因包括自然因素和人为因素。

自然因素主要有地质构造、海平面上升、风暴潮等;人为因素主要有海岸工程、过度开发、海洋污染等。

五、水质分析1. 水质现状根据《中国海洋环境质量公报》数据,2018年我国沿海地区海水水质总体良好,符合第一类海水水质标准的海域面积占海域总面积的78.1%,符合第二类海水水质标准的海域面积占海域总面积的21.9%。

部分海域存在污染问题,主要污染物为氮、磷、有机物等。

2. 污染原因沿海地区水质污染的主要原因包括陆源污染、海洋污染和船舶污染。

应对海洋经济发展科学开发杭州湾资源曾剑;吴修广;潘存鸿【摘要】钱塘江河口杭州湾两岸区域位置独特、海洋产业基础扎实,在整个海洋经济发展带中的功能地位独特,钱塘江河口区域海洋经济的发展是浙江海洋经济发展的引擎.从杭州湾自然概况和海洋经济发展中资源开发利用存在的问题出发,提出了进一步发展的目标和任务:以防潮减灾支撑功能为核心,以土地空间拓展和港口运输系统支撑功能为两翼,以环境生态保障支撑功能为基础,辅之以城市建设和沿江景观旅游服务业支撑功能,实现钱塘江河口杭州湾治理对区域海洋经济发展的强大支撑作用.【期刊名称】《浙江水利科技》【年(卷),期】2013(041)002【总页数】4页(P16-19)【关键词】杭州湾;海洋经济;资源利用;防灾减灾【作者】曾剑;吴修广;潘存鸿【作者单位】浙江省水利河口研究院,浙江杭州310020;浙江省水利河口研究院,浙江杭州310020;浙江省水利河口研究院,浙江杭州310020【正文语种】中文【中图分类】TV8561 问题的提出杭州湾两岸包括杭州市、宁波市、嘉兴市、绍兴市的12个县市(区),土地面积1.06万km2,是浙江经济社会发展的精华所在。

区域内布局有杭州大江东和宁波杭州湾新区2大主要省级产业集聚区,以及省级绍兴滨海产业集聚区、嘉兴滨海新区等产业发展集聚平台,是浙江省主要的产业发展集聚地。

2009年区域国内生产总值5297亿元,其中北岸GDP为1650亿元,南岸GDP为3647亿元,占全省GDP的23%,经济实力份额占整个海洋经济带的1/3。

从人均国内生产总值来看,钱塘江河口区域2009年达到7.66万元,为浙江海洋经济发展带人均值的1.48倍,全省人均值的1.72倍。

充分说明,钱塘江河口区域人均财富在浙江省经济社会发展的先行区域。

钱塘江河口杭州湾是浙江海洋经济发展的主角区域,占整个浙江海洋经济发展带3.50万km2陆域面积的半壁江山 (54.3%),占浙江海洋经济发展带GDP的33%。

基于生态系统健康的浙江省海洋生态承载力评价浙江省地处东海之滨,拥有着丰富的海洋资源和多样的海洋生态系统。

海洋生态承载力评价是对海洋生态系统健康状况的科学评估,通过评价可以有效指导海洋资源的合理开发利用,保护海洋环境,维护海洋生态系统的稳定性和健康。

本文将对浙江省海洋生态承载力进行评价,并探讨其健康状况及存在的问题。

首先,浙江省具有得天独厚的海洋资源优势,其海岸线长达6900多公里,拥有着丰富的渔业资源、珍稀物种和海洋景观资源。

海洋生态系统包含各种海洋生物、生态环境和自然要素,它们相互作用、依存、平衡,共同维持着整个海洋生态系统的稳定和良好运行。

在生态环境保护和海洋资源开发利用方面,浙江省一直都提倡绿色发展,注重生态环境的保护,大力开展海洋保护区建设和海洋环境治理工作。

其次,浙江省的海洋生态系统承载力在不断提升。

经济发展和技术进步促进了海洋资源的开发利用,海洋产业也在不断壮大,为当地经济发展做出了积极贡献。

同时,政府加强了海洋环境保护和海洋生态修复工作,对违法捕捞和滥采滥捕行为进行了严厉打击,使得海洋生态环境得到了有效保护。

海洋生态系统中各种生物种群的数量和种类得到了有效保护和恢复,海洋生态系统的稳定性和健康性得到了提高。

然而,浙江省的海洋生态系统健康状况也存在一些问题。

一方面,随着经济发展和人口增长,海洋资源的开发利用压力越来越大,部分生态系统受到了破坏,海洋生态平衡受到了威胁。

另一方面,海洋污染、废弃物排放等问题也日益突出,影响了海洋生态系统的健康状况。

此外,气候变化等外部因素也对海洋生态系统造成了一定影响,加剧了海洋生态系统的不稳定性。

为了保护和恢复浙江省的海洋生态系统健康,应该采取一系列有效措施。

首先,加强海洋环境保护,禁止乱捕滥捕,限制过度捕捞,保护珍稀物种和生态系统的多样性。

其次,加强海洋生态修复工作,恢复植被、重建生态系统,提高海洋生态环境的质量和稳定性。

再次,开展海洋科研和监测,及时了解海洋生态系统的变化和健康状况,为科学决策提供依据。

浙江省海洋与渔业局关于印发《浙江省海洋工程建设项目环境影响评价核准管理办法(试行)》的通知文章属性•【制定机关】浙江省海洋与渔业局•【公布日期】2007.11.12•【字号】浙海渔资[2007]38号•【施行日期】2007.12.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】正文浙江省海洋与渔业局关于印发《浙江省海洋工程建设项目环境影响评价核准管理办法(试行)》的通知(浙海渔资〔2007〕38号)沿海各市、县(市、区)海洋与渔业主管局:为贯彻落实《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》,进一步规范海洋工程环境影响评价管理,根据《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》和《浙江省海洋环境保护条例》,结合我省海洋工程建设项目环境影响评价管理实际,我局研究制订了《浙江省海洋工程建设项目环境影响评价核准管理办法(试行)》(详见附件)。

现印发实施,请遵照执行。

浙江省海洋与渔业局二○○七年十一月十二日浙江省海洋工程建设项目环境影响评价核准管理办法(试行)第一章总则第一条为防治和减轻海洋工程建设项目(以下简称海洋工程)污染损害海洋环境,进一步规范和明确本省海洋工程环境影响评价管理的内容和程序,根据《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《中华人民共和国防治海洋工程污染损害海洋环境管理条例》及有关法律法规,制定本办法。

第二条本办法所称的海洋工程的环境影响评价,是指对海洋工程实施后可能造成的海洋环境影响进行分析、预测和评估,提出预防或者减轻不良影响的对策和措施并实施跟踪监测等的方法与制度。

第三条本省县级以上人民政府海洋行政主管部门负责本行政区域毗邻海域海洋工程环境保护的监督管理。

本省各级海洋行政主管部门核准海洋工程环境影响报告书适用本办法。

第四条海洋工程的环境影响评价遵照执行国家海洋工程环境影响评价制度。

海洋工程环境影响报告书按照《海洋工程环境影响评价技术导则》的要求编制,报告书的评审按照国家《海洋工程环境影响报告书评审技术规程》执行。

海洋灾害公报 Last updated on the afternoon of January 3, 20212013年中国海洋灾害公报2013年,各级政府进一步强化海洋防灾减灾工作,在海洋灾情总体偏重的情况下,最大限度地降低了灾害造成的人员伤亡和财产损失。

在对2013年海洋灾害情况调查、统计和分析的基础上,国家海洋局编制了《2013年中国海洋灾害公报》,现予以发布。

2013年,各级政府进一步强化海洋防灾减灾工作,在海洋灾情总体偏重的情况下,最大限度地降低了灾害造成的人员伤亡和财产损失。

在对2013年海洋灾害情况调查、统计和分析的基础上,国家海洋局编制了《2013年中国海洋灾害公报》,现予以发布。

一、概况2013年,我国海洋灾害以风暴潮、海浪、海冰和赤潮灾害为主,绿潮、海岸侵蚀、海水入侵与土壤盐渍化、咸潮入侵等灾害也均有不同程度发生。

各类海洋灾害造成直接经济损失亿元,死亡(含失踪)121人。

与近10年(2004—2013年)海洋灾害平均状况相比,2013年海洋灾害直接经济损失高于平均值,死亡(含失踪)人数低于平均值(见图1)。

在近5年(2009—2013年,下同)中,2013年海洋灾害直接经济损失列第一位,死亡(含失踪)人数列第二位。

2013年各类海洋灾害中,造成直接经济损失最严重的是风暴潮灾害,占全部直接经济损失的94%;人员死亡(含失踪)全部由海浪灾害造成。

单次过程中,造成直接经济损失最严重的是1319“天兔”台风风暴潮灾害,为亿元;造成死亡(含失踪)人数最多的是1321“蝴蝶”台风浪灾害,为63人。

2013年海洋灾害分灾种损失统计见表1。

2013年,海洋灾害直接经济损失最严重的省(自治区、直辖市)是广东省,因灾直接经济损失亿元;较严重的省(自治区、直辖市)是福建省和浙江省,因灾直接经济损失分别为亿元和亿元。

2013年沿海各省(自治区、直辖市)主要海洋灾害损失统计见表2和图2。

二、风暴潮灾害(一)总体灾情2013年,我国沿海共发生风暴潮过程26次,其中台风风暴潮过程14次,11次造成灾害,直接经济损失亿元,温带风暴潮过程12次,3次造成灾害,直接经济损失亿元,均未造成人员死亡(含失踪)。

国土资源LAND&RESOURCES23GUANLIYUANDI管理园地“发展海洋经济,建设海洋强国”……2024年政府工作报告传递出海洋“最强音”,一直坚持一张蓝图绘到底的浙江,在这个“最强音”的召唤下,锚定新目标,进一步发挥山海资源优势,坚持陆海统筹推进海洋经济发展……伴着汽笛和涛声,浙江已全面吹起海洋经济高质量发展的嘹亮号角,奏响向海图强的新时代乐章!现代海洋产业增“底气”产业是发展海洋经济的核心内容。

近年来,浙江加快促进向海产业发展,不断激发向海产业动能,去年全年保障用海2.5万亩,推动全省人民在共同富裕的道路上取得更加明显的实质性进展,使为民办实事取得看得见、摸得着的实效。

今年,浙江将加强重大项目要素保障。

深化国家重大项目部省联动机制,积极支持中石化六横LNG 、三澳核电二期、三澳核电一期续期、三门核电3、4号机组、三门核电5、6号机组、三门核电一期变更、金七门核电等国家重大项目用海,保障国家重大战略实施和重大项目落地。

强化资源要素保障是实现高质量发展的关键环节。

浙江今年还把重大项目用海用岛、围填海历史遗留问题等作为为民办实事的关键举措,加快实施营商环境“简易办”改革,进一步做好渔业养殖、交通港口码头、海塘安澜等项目用海的保障,落实用海用岛审核和使用金减免审核“双审合一”。

此外,浙江还将开展存量建设用海盘活更新。

加快推进三门、温岭等试点工作,系统梳理全省现有工业类存量建设用海,进一步研究盘活更新路径、盘活方式和支持政策意见,积极扩大有效投资,优先保障海洋经济重大项目和临港产业。

海洋生态保护聚“人气”一直以来,浙江都把生态文明建设放在突出位置来抓,立足管海护海,加强海域海岛执法监管,实施“蓝色海湾”整治行动和海岸带保护修复工程,努力让海洋生态文明成为浙江现代化发展的亮丽底色,让生态财富不断积聚人气,泽披子“涌”立潮头看浙江“蓝色经济”如何发力□□郭媛媛▲海岛晚霞(供图:嵊泗县自然资源和规划局)国土资源LAND&RESOURCES24国土资源LAND&RESOURCES孙后代。

国土资源LAND&RESOURCES23GUANLIYUANDI管理园地背倚大陆、雄踞东海。

这一地理特点让浙江尽得山海之利:尽管陆域面积只有10多万平方公里,但海疆却相当辽阔,超过26万平方公里;海岸线和海岛岸线达6000多公里,全国第一;近岸海域内,海岛数4300多个,又是全国第一……若论海洋大省,浙江舍我其谁。

由此,陆海统筹、向海图强的理念在浙江大地深深扎根。

一直以来,浙江在“海洋大省”向“海洋强省”的转变中不断迈步向前,探寻海洋经济高质量发展之路的同时,形成了以建设全球一流海洋港口为引领、以构建现代海洋产业体系为动力、以加强海洋科教和生态文明建设为支撑的海洋经济发展良好格局。

高效用海,创新引领海洋经济高质量发展过去的一年,浙江海洋经济保持着傲人的发展势头——海洋产业新旧动能加速转换、海洋开放合作拓展逐步深化、海洋科教创新能力持续提高、海洋基础设施网络不断完善、宁波舟山港货物吞吐量继续领跑全球……善谋者胜,善用则兴。

一直以来,浙江在用海政策上的不断创新,为海洋经济的发展注入了源源不断的“活水”。

2023年,浙江重大项目用海用岛需求极为旺盛,用海用岛报批数量创近年新高,全年完成项目用海报批291个,面积超7100公顷。

其中,小洋山北作业区、浙能舟山六横液化天然气接收站用海获国务院批准用海近1460公顷,金七门核电一期、三门核电三期均已获自然资源部用海预审意见。

另外,浙江还加强海塘安澜千亿等基础性公益性项目用海保障,批复海塘安澜等基础设施项目19个,用海面积约5082亩;批准无居民海岛用岛1个,面积7.5亩;落实海域使用金减免与用海审批同步申请政策,完成温岭市海塘安澜工程等24个项目海域使用金减免审核,减免金额2个多亿元。

2023年9月,自然资源部函复同意浙江“未批已填”类历史围填海整体备案处理方案,这是全国首个获自然资源部批准的历史围填海整体处理方案。

该次获自然资源部同意的处置面积1.23万公顷,加上前期已获部批准的22个历史围填海单独备案处理方案,浙江“未批已填”类历史围填海2.75万公顷,已全部获批,实现了100%的可处置率,标志着浙江历史围填海全区域可按照省级用海审批权限自主进行处置,开启“用海等项目”服务新模式。

浙江省海洋环境公报【篇一:海洋环境公报】近五年我国海洋环境状况对比报告我国是海洋大国,大陆海岸线1.8万公里,面积为500平方米以上的海岛6 900余个,管辖海域总面积约300万平方公里,包括渤海、黄海、东海和南海,跨越暖温带、亚热带和热带三个气候带。

入海河流众多,流域范围广阔,有鸭绿江、辽河、海河、黄河、淮河、长江、珠江等1 500余条河流入海。

海洋生物多样性十分丰富,已记录的海洋生物22 629种,分布有红树林、珊瑚礁、滨海湿地、海草床、海岛、海湾、入海河口和上升流等多种类型海洋生态系统。

海洋资源环境为沿海经济社会和海洋经济的可持续发展奠定了良好的基础。

为全面掌握我国管辖海域环境状况,国家海洋局组织各级海洋行政主管部门开展了海洋环境质量、海洋功能区、入海污染源及海洋环境灾害监测工作,推进了全海域海-气二氧化碳交换通量专项监测工作。

2010年,在我国管辖海域开展了海水环境质量监测。

各季节监测结果显示,我国管辖海域海水环境质量状况总体较好。

夏季全海域海水中营养盐、酸碱度、溶解氧、化学需氧量、石油类和重金属等指标的监测结果显示,符合第一类海水水质标准的海域面积约占我国管辖海域面积的94%。

2011年,我国海洋环境状况总体维持在较好水平。

全海域海水中无机氮、活性磷酸盐、石油类和化学需氧量等指标的综合评价结果显示,我国管辖海域海水环境状况总体较好,但近岸海域海水污染依然严重。

符合第一类海水水质标准的海域面积约占我国管辖海域面积的95%。

2012年夏季,海水中无机氮、活性磷酸盐、石油类和化学需氧量等监测要素的综合评价结果显示,我国管辖海域海水环境状况总体较好,但近岸海域海水污染依然严重。

符合第一类海水水质标准的海域面积约占我国管辖海域面积的94%。

2013年夏季,海水中无机氮、活性磷酸盐、石油类和化学需氧量等要素的监测结果显示,我国管辖海域海水环境状况总体较好,但近岸海域海水污染依然严重。

符合第一类海水水质标准的海域面积约占我国管辖海域面积的95%。

2014年,全海域开展了春季、夏季和秋季三个航次的海水质量监测,海水中无机氮、活性磷酸盐、石油类和化学需氧量等要素的综合评价结果显示,近岸局部海域海水环境污染依然严重,近岸以外海域海水质量良好。

通过这几年的检测,可看出我国海域近几年基本处于稳定状态,海域环境状况总体良好。

并且通过检测可总结出近岸海域主要污染要素为无机氮、活性磷酸盐和石油类。

但是,我国近岸海域环境问题仍然突出,主要表现在陆源排污压力巨大,近岸海域污染严重,赤潮灾害多发,局部区域海水入侵、土壤盐渍化、海岸侵蚀等灾害严重,海洋溢油等突发性事件的环境风险加剧等。

全海域未达到第一类海水水质标准的各类海域面积海洋环境污染是我们不可逃避的现实,由此引发的海洋环境灾害更是我们值得重视的问题。

赤潮是在特定的环境条件下,海水中某些浮游植物、原生动物或细菌爆发性增殖或高度聚集而引起水体变色的一种有害生态现象。

绿藻漂浮在水面会造成水中缺氧,从而导致鱼、虾、蟹等水中生物死亡,而叶绿素及绿藻类物质大量繁殖阻碍了江水的流动,,散发恶臭气味,对生态及生活环境造成污染。

2010年,全海域共发现赤潮69次,累计面积10 892平方公里。

东海赤潮规模仍然最大,发现次数和累计面积分别为39次和6 374平方公里;南海为14次和223平方公里;黄海为9次和735平方公里;渤海为7次和3 560平方公里,南黄海海域发生浒苔绿潮灾害。

2011年,全海域共发现赤潮55次,累计面积6 076平方公里。

东海发现赤潮次数最多,为23次;黄海赤潮累计面积最大,为4 242平方公里。

赤潮发现次数和累计面积为近5年来最低,5~8月,黄海沿岸海域发生绿潮。

2012年,全海域共发现赤潮73次,累计面积7 971平方公里。

东海发现赤潮次数最多,为38次;渤海赤潮累计面积最大,为3 869平方公里。

赤潮高发期集中在5~6月,3~8月在南黄海沿岸海域发生浒苔绿潮。

2013年,全年共发现赤潮46次,累计面积4 070平方公里。

东海赤潮发现次数最多,为25次;渤海赤潮累计面积最大,为1 880平方公里。

赤潮高发期集中在5~6月,占全年赤潮发现次数的74%,3~8月在黄海沿岸海域发生浒苔绿潮。

2014年,全海域共发现赤潮56次,累计面积7 290平方公里。

东海发现赤潮次数最多,为27次;渤海赤潮累计面积最大,为4 078平方公里。

2014年赤潮次数和累计面积均较上年有所增加,与近5年平均值基本持平,4~8月在黄海沿岸海域发生绿潮。

下表是对比近几年赤潮与绿藻的污染状况。

近几年我国赤潮与绿藻海域覆盖面积折线图我国对部分海洋功能区环境状况进行了监测,从得到的数据我们可以推断我国海洋环境的一些数据。

2010年,我国对66个海水增养殖区开展了监测,监测结果显示,海水增养殖区环境质量基本满足养殖活动要求,综合环境质量等级为优良、较好和及格的比例分别为55%、30%和15%。

监测时段内,23个重点海水浴场中有12个浴场每日水质等级均为“优”或“良”。

重点监测的滨海旅游度假区平均水质指数为4.3。

监测时段内水质为良好及以上的天数占93%,水质为一般和较差的天数占7%,保护区的水质和沉积物质量基本满足功能区环境保护要求,主要保护对象或保护目标基本保持稳定。

2011年,对11个国家级海洋自然保护区和17个国家级海洋特别保护区开展了监测。

其中大部分保护区水质和沉积物质量状况良好,主要保护对象或保护目标基本保持稳定。

海水增养殖区环境质量状况基本满足增养殖活动要求。

受检测的23个海水浴场水质为优和良的天数占98%,水质为差的天数占2%;17个滨海旅游度假区的平均水质指数为4.4。

水质为良好及以上的天数占94%,水质为一般和较差的天数占6%。

2012年,对全国63个海水增养殖区开展了监测。

结果表明,海水增养殖区环境质量状况基本满足增养殖活动要求。

23个海水浴场水质为优和良的天数占97%,水质为差的天数占3%。

17个滨海旅游度假区的平均水质指数为4.2,水质为良好及以上的天数占93%,水质为一般和较差的天数占7%。

2013年,开展监测的62个海水增养殖区环境质量状况基本满足增养殖活动要求。

在游泳季节和旅游时段,23个重点海水浴场和17个滨海旅游度假区环境状况总体良好,其中水质为优和良的天数占98%,水质为差的天数占2%。

17个滨海旅游度假区的平均水质指数为4.4,水质为良好及以上的天数占97%,水质为一般和较差的天数占3%。

2014年,55个开展监测的海水增养殖区环境质量状况基本满足增养殖活动要求。

在游泳季节和旅游时段,23个重点海水浴场和17个滨海旅游度假区环境状况总体良好,23个海水浴场水质为“优”和“良”的天数占98%,水质为“差”的天数占2%。

17个滨海旅游度假区的平均水质指数为4.4,水质为良好及以上的天数占96%,水质为一般和较差的天数占4%。

受监测旅游度假区水质状况由以上信息可以得出,我国海洋环境状况总体保持平稳,但是局部地区的环境污染比较严重。

海洋生态环境是海洋生物生存和发展的基本条件,生态环境的任何改变都有可能导致生态系统和生物资源的变化,海水的有机统一性及其流动交换等物理、化学、生物、地质的有机联系,使海洋的整体性和组成要素之间密切相关,任何海域某一要素的自然的或认为的变化,都不可能仅仅局限在产生的具体地点上,都有可能对邻近海域或者其他要素产生直接或间接的影响和作用。

生物依赖于环境,环境影响生物的生存和繁衍。

加强海洋环境保护是我们义不容辞的责任。

【篇二:2014年中国海洋环境状况公报】《2014年中国海洋环境状况公报》发布(2015-03-13)2014年我国管辖海域水质等级分布示意图。

本网讯近日,国家海洋局发布《2014年中国海洋环境状况公报》(以下简称《公报》)。

《公报》显示,2014年我国海洋生态环境状况基本稳定,但近岸局部海域污染严重,陆源排污压力巨大,海洋环境灾害多发等问题依然突出。

根据《公报》,2014年春季、夏季和秋季,劣于第四类海水水质标准的海域面积分别为5.2万平方公里、4.1万平方公里和5.7万平方公里,主要分布在辽东湾、渤海湾、莱州湾、长江口、杭州湾、浙江沿岸、珠江口等近岸海域,主要污染要素为无机氮、活性磷酸盐和石油类。

夏季重度富营养化海域面积约1.3万平方公里。

重点监测的44个海湾中,20个海湾春季、夏季和秋季均出现劣于第四类海水水质标准的海域。

《公报》显示,2014年海洋浮游生物和底栖生物自然分布格局未发生显著变化,海草、红树等群落结构保持基本稳定。

国家级海洋保护区的海洋生物资源、自然遗迹和生物多样性等保护对象基本保持稳定。

但81%实施监测的近岸河口、海湾等典型海洋生态系统处于亚健康和不健康状态,部分海洋生态系统健康状况下降。

环境污染、人为破坏、资源不合理开发是造成典型生态系统健康状况较差的主要原因。

2014年,主要河流入海监测断面水质较差,枯水期、丰水期和平水期,72条河流入海监测断面水质劣于第五类地表水水质标准的比例均超过50%。

河流携带入海的污染物总量约1760万吨,较2013年增加5%。

但陆源入海排污口达标排放率仍然较低,445个陆源入海排污口全年达标排放次数仅占监测总次数的52%。

入海排污口邻近海域环境质量状况总体较差,91%的排污口邻近海域水质无法满足所在海域海洋功能区的环境保护要求。

根据《公报》,2014年海洋倾倒区环境状况基本保持稳定。

油气区及邻近海域环境状况基本符合海洋功能区的环境保护要求。

海水增养殖区环境质量状况基本满足增养殖活动要求。

在游泳季节和旅游时段,23个重点海水浴场和17个滨海旅游度假区环境状况总体良好。

2014年全海域发现赤潮56次,累计面积7290平方公里,赤潮次数和累计面积均较2013年有所增加;黄海沿岸海域浒苔绿潮影响范围为近5年来最大。

2014年,国家海洋局继续对2011年发生的蓬莱19-3油田溢油事故和2010年发生的大连新港油污染事件实施跟踪监测。

监测数据表明,事发海域海洋生态环境状况持续改善,但其生态环境影响依然存在。

【篇三:2012年舟山市海洋环境质量公报】2012年舟山市海洋环境公报舟山市海洋与渔业局2013年4月依据《中华人民共和国海洋环境保护法》、《浙江省海洋环境保护条例》和舟山市人民政府赋予的职责,我局组织实施了2012年度舟山市海域环境质量调查、监测和监视工作。

根据监测结果及相关资料,进行综合分析和评价,编制完成了《2012年舟山市海洋环境公报》,现予以发布。

通过本公报的发布,希望各级政府和社会各界全面了解舟山市海洋环境质量状况及面临的主要问题,充分认识保护海洋环境的重要意义,合理开发利用海洋资源,促进社会和经济的可持续发展。

舟山市海洋与渔业局局长2013年4月目录1概述 ....................................................................................................... (1)2 海域环境状况 ....................................................................................................... . (3)2.1 海水环境........................................................................................................ .. 32.2 沉积物环境 (5)2.3 海洋生物多样性 (6)3 陆源入海排污口及邻近海域环境状况 (7)3.1 陆源入海排污口状况 (7)3.2 陆源入海排污口邻近海域环境状况 (8)4 海洋功能区环境状况 (9)4.1 海水浴场环境状况 (9)4.2 滨海风景名胜区环境状况 (9)4.3 滨海旅游度假区环境状况 (10)4.4 海水增养殖区环境状况 (11)4.5 海洋特别保护区环境状况 (12)4.6 海洋倾倒区环境状况 (14)5 海洋灾害和海洋污染事件 (15)5.1赤潮........................................................................................................ (15)5.2风暴潮及灾害性海浪 (17)5.3海洋污染事件 (17)6 海洋垃圾状况 ....................................................................................................... .. 187 海洋工程环境监视监管与监测 (19)7.1海洋工程环境监视监管 (19)7.2海洋工程环境监测 (20)8 海洋环境保护措施与行动 (21)1概述2012年,舟山市以科学发展观为指导,全面落实海洋环境保护工作。