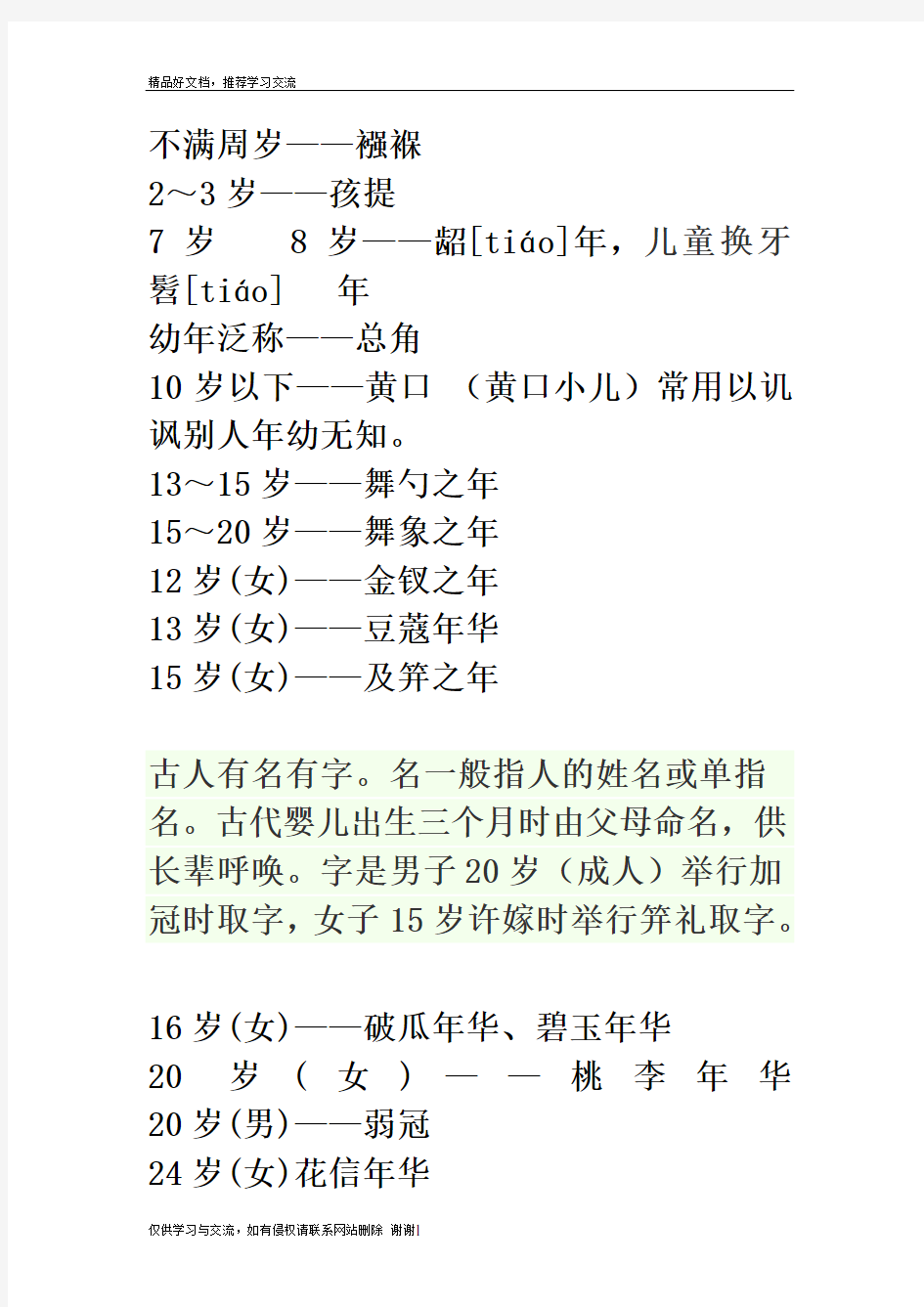

不满周岁——襁褓

2~3岁——孩提

7岁 8岁——龆[tiáo]年,儿童换牙髫[tiáo] 年

幼年泛称——总角

10岁以下——黄口(黄口小儿)常用以讥讽别人年幼无知。

13~15岁——舞勺之年

15~20岁——舞象之年

12岁(女)——金钗之年

13岁(女)——豆蔻年华

15岁(女)——及笄之年

古人有名有字。名一般指人的姓名或单指名。古代婴儿出生三个月时由父母命名,供长辈呼唤。字是男子20岁(成人)举行加冠时取字,女子15岁许嫁时举行笄礼取字。

16岁(女)——破瓜年华、碧玉年华

20岁(女)——桃李年华20岁(男)——弱冠

24岁(女)花信年华

摽梅之年[biào]摽梅:梅子成熟后落下来。比喻女子已到了出嫁的年龄

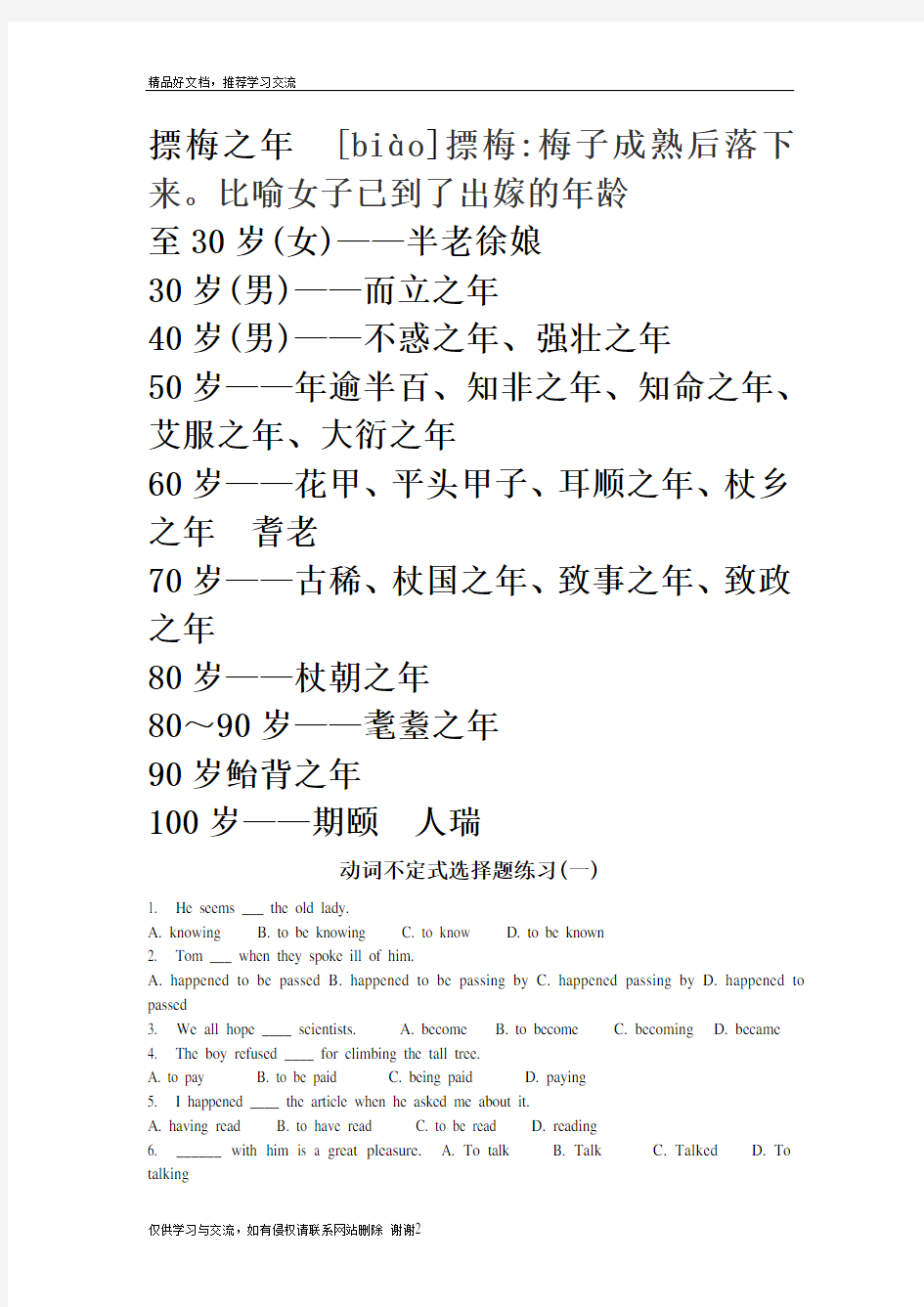

至30岁(女)——半老徐娘

30岁(男)——而立之年

40岁(男)——不惑之年、强壮之年

50岁——年逾半百、知非之年、知命之年、艾服之年、大衍之年

60岁——花甲、平头甲子、耳顺之年、杖乡之年耆老

70岁——古稀、杖国之年、致事之年、致政之年

80岁——杖朝之年

80~90岁——耄耋之年

90岁鲐背之年

100岁——期颐人瑞

动词不定式选择题练习(一)

1. He seems ___ the old lady.

A. knowing

B. to be knowing

C. to know

D. to be known

2. Tom ___ when they spoke ill of him.

A. happened to be passed

B. happened to be passing by

C. happened passing by

D. happened to passed

3. We all hope ____ scientists. A. become B. to become C. becoming D. became

4. The boy refused ____ for climbing the tall tree.

A. to pay

B. to be paid

C. being paid

D. paying

5. I happened ____ the article when he asked me about it.

A. having read

B. to have read

C. to be read

D. reading

6. ______ with him is a great pleasure. A. To talk B. Talk C. Talked D. To talking

7. It is nice _____ your voice. A. to hear B. hear C. heard D. to be hearing

8. _____ is to struggle. A. Living B. Live C. To live D. To be lived

9. Her wish is ____ a doctor. A. becoming B. become C. to become D. being come

10. I was just about ____ the office when the phone rang.

A. leaving

B. leave

C. to leave

D. to leaving

11. I didn’t ____ it until you had explained how.

A. manage to do

B. managed to do

C. manage to have done

D. manage doing

12. He found it important ___ the situation all over the world.

A. study

B. to study

C. studies

D. to be studied

13. At last the enemy soldiers had no choice but ___ their guns.

A. to lay down

B. lie down

C. laying down

D. lay down

14. Yesterday I did nothing but ___ TV.

A. watch

B. watched

C. to watch

D. watching

15. It had no effect except ___ him angry.

A. make

B. making

C. to make

D. made

16. Bob did nothing except ____ tennis. A. play B. to play C. playing D. played

17. I’m considering ___ his le tter.

A. to answer

B. how answering

C. to be answering

D. how to answer

18. Tell us _____ next. A. how to do B. what to do C. how do D. what do

19. We want to know ___ to help him when he is in trouble.

A. what will do

B. what we should do

C. how to do

D. what will we do

20. Don’t stop trying. You’ll be sure ___ .

A. succeed B . succeeding C. of succeeding D. to succeed

21. The government calls on us ____ our production.

A. increased

B. increasing

C. increase

D. to increase

22. With his teacher ____ he wanted to try it a second time.

A. helping

B. to help

C. help

D. helped

23. The lady was watched ____ her room in silence.

A. had left

B. left

C. leave

D. to leave

24. I’m hungry . Get me something ____.

A. eating

B. to eat

C. to be eaten

D. eaten

25. His wish ,____ a doctor ,came true. A. coming B. come C. to come D. came

26. He loves praise. He is always the first ____ and the last _____.

A. of coming ; of leaving

B. comes; leaves

C. to come; to leave

D. coming; leaving

27. At last they found a house _____ .

A. to leave his things with

B. to leave his things in

C. leaving his things in

28. There is nothing ______ . A. to worry B. to worry about C. worry D. worry about

29.Have you got enough room ___all of us ?

A. seating

B. to seat

C. seated

D. to be seated

30. It is too dark for us ____ anything in the room.

A. see

B. seeing

C. to see

D. seen

31. The young man is ____ willing ____ the old living around here.

初中教材古诗文中的古代文化常识

陈太丘与友期 客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。” 尊君:对别人父亲的尊称。 元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。” 家君:对人称自己的父亲。 《论语》十二章 论语:儒家经典著作,是记录孔子及其弟子言行的一部书。与《大学》《中庸》《孟子》合称为“四书”。 曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?” 三:泛指多次。 子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。” 水:古代汉语中,“水”指冷水,“汤”指热水。 子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”三军:军队的通称。古制,12500人为一军。

星汉灿烂,若出其里。 星汉:银河。 虽有嘉肴 “学学半。”其此之谓乎?命:《尚书》中的一种文章体裁,内容主要是君王任命官员或赏赐诸侯时发布的政令。《尚书》,又称《书》《书经》,儒家经典著作,是中国上古历史文件和部分追述古代事迹的著作的汇编。 塞翁失马 近塞上之人有善术者,马无故亡而入胡。术:术数,推测人事吉凶祸福的法术,如看相、占卜等,这是迷信活动。 胡:古代对北方和西方的民族的称呼。 近塞之人,死者十九。 十九:十分之九,意思是绝大部分。 过故人庄(孟浩然) 待到重阳日,还来就菊花。 重阳:农历九月九日重阳节。

昨夜见军帖,可汗大点兵。 可汗:我国古代一些少数民族最高统治者的称号。 不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。胡:古代对北方少数民族的称呼。 朔气传金柝,寒光照铁衣。 朔:北方。 可汗问所欲,木兰不用尚书郎。 尚书郎:尚书省的官。尚书省是古代朝廷中管理国家政事的机关。 爷娘闻女来,出郭相扶将。 郭:外城。 当窗理云鬓,对镜帖花黄。 花黄:古代妇女的一种面部装饰物。 出门看火伴,火伴皆惊忙。 火伴:同伍的士兵。当时规定若干士兵同一个灶吃饭,所以称“火伴”。

文言文文化常识试题

文言文文化常识试题 1.下列古代文化常识说法错误的一项是 A. 古人作品命名方式很多,比如以地名命名有柳宗元的《柳河东集》,以“书室”命名有蒲松龄《聊斋志异》,以“谥号”命名有欧阳修的《欧阳文忠公文集》,以“名号”命名有辛弃疾的《稼轩长短句》,以“字”命名有李白《李太白全集》,以“官职”命名有杜甫《杜工部集》。 B. 《三字经》是学习中华传统文化不可多得的儿童启蒙读物,自南宋以来,已有700多年的历史。古人曰:“熟读《三字经》,便可知天下事,通圣人礼。”《三字经》所反映的思想是儒家的思想。 C.“伯”“仲”“叔”“季”可以用來表示兄弟姊妹行长辈幼排行的序次,分别为老大、第二、第 三、第四或最小的。伯也称孟。“孟”“仲”“季”,还可以用來表示月份,孟春是指春季头一个月,即农历正月,仲春季春,分别指二月三月。 D. 贬谪,是中国古代的一个特殊的文化现象,诸多的迁客骚人,也成就了中国古代的贬官文学。常用来表示罢官与贬谪的词语有绌、黜、窜、免、夺、右迁、放、出宰、署、假、告老、乞骸骨等。 2.下列有关文化常识的表述,不正确的一项是() A.“壬戌之秋”中的“壬戌”是古代纪年法中的干支纪年,文中指宋神宗元丰五年。B.“七月既望”中的“既望”是指农历的每月十五。 C.“徘徊于斗牛之间”中的“斗牛”指斗宿和牛宿,都是星宿名。 D.曹孟德,即曹操,“孟德”是他的字。 3.下面文化常识解释有误的一项是()

a.“壬戌之秋”,句中“壬戌”是古代纪年法的壬戌年,文中指宋神宗元丰五年。 b.“七月既望”中的“既”,是“过了”的意思;“望”是每月十五日,“既望”指已经过瞭望日,即到了十六日。 c.“徘徊于斗牛之间”中的“斗牛”是“斗宿”和“牛宿”两个星宿名。 d.“灌水之阳有溪焉”中的“阳”是指河水的北岸。 4.下面古代文化常识说法有误的一项是()(3分) A.《敕勒歌》中的“天似穹庐,笼盖四野”反映了古人天圆地方的感性认识。 B.古人用“朔”(月末)、“望”(十五)、“晦”(初一)等名称来标识某些特定日期。C.古人的“字”是20岁举行加冠仪式以后才起的。名和字是有关联的。 D.古人见面常用的礼仪是拜礼和揖礼。前者以叩头跪拜为主,后者以拱手示意为主。 5.下面对古代文化常识理解不正确的一项是()(3分) A.拜:用一定的礼节授予某种名位或官职 B.视事:直官员到职工作 C.乞骸骨:封建社会,大臣老了请求辞职 D.下车:从乘坐的车上走下来 6.下列文化常识正确的一项是( ) A.《楚辞》是我国最早的一部诗歌总集。 B.《离骚》是我国古代最早的长篇叙事诗。 C.“六义”是指风、雅、颂、赋、比、兴,其中前三个是内容体例,后三个是表现手法。D.“乐府双璧”是指北朝的《孔雀东南飞》和南朝的《木兰辞》。

高中文言文、文学常识必备 1.《诗经》:又名“诗三百”,我国第一部诗歌总集,收录了从西周到春秋时期的诗歌305篇,分为“风”、“雅”、“颂”三部分,被列为“五经”(《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》)之首。著名篇目有《关雎》《蒹葭》《氓》《硕鼠》《七月》等。 2.屈原:名平,字原,号灵均,战国末期楚国人。我国第一位伟大的爱国诗人,世界四大文化名人之一(另有波兰的哥白尼、英国的莎士比亚、意大利的但丁)。他用楚辞形式写成了我国第一首长篇政治抒情诗《离骚》,其中的名句“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”千古传诵。中国的传统节日端午节就是纪念屈原的。 3.孔子:名丘,字仲尼,世称“圣人”,春秋时期鲁国人。我国古代伟大的思想家、教育家、儒家学派创始人,私学创办人。孔子及其弟子的主要言行思想由孔子的弟子及再传弟子记录在《论语》20篇中。《论语》各取篇中开头二字为篇名,是儒家经典“四书”(《论语》《孟子》《大学》《中庸》)之一。 4.孟子:名轲,字子舆,战国时期儒家代表人物,世称“亚圣”。主要作品为《孟子》7篇,各篇取开头几字为篇名,该书记载了孟子的思想和政治言论,为“四书”之一。《得道多助,失道寡助》《生于忧患,死于安乐》《鱼我所欲也》即出自《孟子》。 5.墨子:名翟,战国时期墨家学派的创始人。《墨子》一般认为是墨子的弟子及其再传弟子对墨子言行的辑录,其中《兼爱》《非攻》等代表了墨子的主要思想。《公输》即选自《墨子》。 6.庄子:名周,战国时期哲学家,道家代表人物。主要作品为《庄子》,道家经典之一,具有浓厚的浪漫色彩。代表作《逍遥游》。 7.韩非子:战国末期韩国人,荀子的弟子,先秦法家思想的集大成者。著有《韩非子》一书。《扁鹊见蔡桓公》《五蠹》《智子疑邻》等均出自此书。。 8.司马迁:西汉史学家,字子长,别称太史公。主要作品为《史记》,又名《太史公书》,是我国第一部纪传体史书,记载了从传说中的黄帝到汉武帝长达3000年的历史,全书130篇,分为“本纪、世家、列传、表、书”五种体裁。鲁迅称之为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。《陈涉世家》即选自《史记》。 9.曹操:字孟德,东汉末年的政治家、军事家、诗人,“三曹”(曹操、曹丕、曹植)之首。代表作有《观沧海》《龟虽寿》《短歌行》等,属乐府歌辞。开创“建安风骨”新风。鲁迅称他是“一个改造文章的祖师”。 10.陶渊明:又名潜,字元亮,自号五柳先生,谥靖节,东晋著名诗人,我国第一位杰出的田园诗人。代表作有《桃花源记》《五柳先生传》《归园田居》《饮酒》等。 11.王勃:字子安,“初唐四杰”(王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王)之一。主要

高考文言文文化常识训练题附答案 高考文言文文化常识训练 1,在横线上填写文化常识的有关内容(任选两题) A.隋唐开始实行三省六部制,三省为尚书省、门下省、 中书省。尚书省下辖六部:吏部、部、部、部、部和工部。 B.古诗文中经常提到“岁寒三友”,它们是松、、;“花中四君子”是指梅、、竹、。 C.古人在称谓前加个“先”字,表示已经死去,用于敬 称地位高的人或年长的人。如已死的皇帝为,已死的父亲为,已死的母亲为,已死的有才德的人为。 2,在横线上填写文化常识的有关内容(任选两题) A.古代官场用语都有特定的说法:官员刚到任叫;官员到职工作叫;授予官职叫;大臣年老请求辞官退休叫。 B.古人表示年龄都有专门的代称:二十岁叫,三十岁叫,四十岁叫,六十岁叫。 C.我国不少城市有古称或别称,如南京叫金陵,苏州 叫,扬州叫,杭州叫,开封叫。 3,在古诗文中,同一事物往往有若干名称。以下解说 不完全正确的一项是

A.月亮被称为“蟾宫”、“月宫”、“玉盘”、“银钩”、“婵娟”、“桂宫”等。 B.雪被称为“琼玉”、“碎玉”、“碎琼乱玉”、“冰花”、“六出”、“梨花”等。 C.信被称为“鸿”、“尺牍”、“尺素”、“函”、“札”等。 D.酒被称为“琼浆”、“玉液”、“玉醴”、“杜康”等。 4,在下面几种语境中敬词使用恰当的一项是 语境:①麻烦别人②请人改文③求人原谅④请人批评 A.打扰斧正指教包涵 B.劳驾打扰赐教斧正 C.打扰斧正包涵指教 D.包涵打扰赐教斧正 5,在古诗文中,下列词语各指代什么? ①“汗青”代②“须眉”代③“巾帼”代 ④“桑梓”代⑤“轩辕”代⑥“三尺”代 6,下面的说法全都正确的一组是 ①古代“国”常用来指都城,同时也指诸侯被分封的领地。 ②古代“朔”指农历初一,“望”指农历十五,“晦”指农历三十。 ③古人认为中国的四周都是海,所以也用“海内”指中国。 ④古代以山之南为阳,水使南为阴,反之,山之北为阴,水使北为阳。如华阳在华山之南,江阴在长江之南。

文体典籍 判断以下说法的正误,对的打√,错的打×。 1.史记,是西汉司马迁主持编写的中国历史上第一部纪传体通史,与《汉书》、《后汉书》、《三国志》合称“前四史”,与司马光编写的《资治通鉴》并称“史学双璧”。() 答:“主持编写”误,应为“独立完成”;“司马光编写”误,应为“司马光主持编写”。 2.《史记》、《左传》、《汉书》、《三国志》并称“前四史”,《史记》分为“本纪”“世家”“列传”“表”“书”五部分。() 答:《史记》和《左传》《汉书》《三国志》并称“前四史”说法错误,应为“《史记》和《汉书》《后汉书》《三国志》并称‘前四史’” 3.仲尼,即孔子,被尊奉为“天纵之圣”“天之木铎”,是儒家学派创始人,倡导“仁”的思想。() 4.箴,古代的一种文体,以规劝、告诫为主。() 5.常棣,即《小雅·常棣》,中国古代第一部诗歌总集《诗经》中的一首诗,是周人宴会兄弟时,歌唱兄弟亲情的诗。() 6.实录,古代编年体的一种,专门记某一皇帝统治时期的大事,一般以皇帝的谥号或庙号为书名,也有以王朝命名的。() 7.《论语》是记载春秋时期思想家、教育家孔子及其弟子言行的语录汇编,共20篇,与《孟子》《大学》《礼记》并称为“四书”。() 答:“四书"不包括《礼记》,应将其改为《中庸》。 8.“五经”指《易》《书》《诗》《礼》《春秋》五部经典,加《论语》为“六经”。()

六经:《易》《书》《诗》《礼》《春秋》《乐》 9.《战国策》是一部国别体史学著作,又称《国策》,西汉刘向编定。中国最早的一部国别体史书是《国语》。() 10.“青词”指用朱笔写在青藤之上的奏章。明代中后期大臣多用青词邀宠。() 11.《战国策》又称《国策》,成书于战国末年至秦汉间,后经汉代刘向整理编辑,始定名为《战国策》,是一部国别体的史书。() 12.“疏”又称“奏议”或“奏疏”,是臣子向君主分条陈述事情时使用的文书。() 13.《左传》是我国第一部叙事完整的纪传体历史著作,与《公羊传》《榖梁传》合称“春秋三传”。() 答:“纪传体”改“编年体” 14.“敕”,中国古代帝王或肱股之臣诏令文书的文种名称之一。用于任官封爵和告诫臣僚。答:“中国古代帝王或肱股之臣”错误,无“肱股之臣”。() ,包括奏、议、疏、表等。 16.五经,儒家五部典籍的合称。《诗》温柔宽厚,《书》疏通知远,《易》洁静精微,《礼》恭俭庄敬,《春秋》属词比事。() 17.诏,是天子给臣属下达命令的一种文体,有手诏、遗诏等。() 18.史臣曰,同《史记》中的“太史公曰”一样,都是为了颂扬人物而进行的篇末评论,这种评论不同时期有不同称谓,但都属于“论赞”。() 答:篇末评论有褒有贬。

高中文言文中重要的文化常识 一、与政事相关的常用词 官员到某地任职,做一些相关的政事,实行一定的政策,会引起各方不同的褒贬评论。于是官员与百姓、官员与官员、官员与国君(帝王)之间就会有许多“动作”发生。 1.诣:到,去。 2.劝:①鼓励,奖励;②受到鼓励、奖励。 3.课:考核、督促、征收。 4.风、化:教育感化。 5.按、案:巡视,巡行;考察,核实,查明。 6.游:①游玩,游览;②旅行,外出求学或求官;③交际,交往。 7.趣、趋:①小步走,跑;又引申为赶快,迅速。②通“促”,催促。 8.劾:,检举,揭发。 9.白:告诉,报告。常用于官吏之间。 10.短:进谗言,说坏话。 11.害:嫉妒。 12.闻:①听说,听见;②使知道,报告给……知道。对于义项②要特别注意。其中省略的人往往是最高统治者——国君,强化了这一点,阅读时就不至于认为下文中国君和主人公发生的事件显得突兀。怎么国君知道了并参加进来了呢?其实就是“闻”字在起作用。如“没死以

闻”,“齐桓晋文之事可得闻乎”。 13.折:指斥,指责,驳斥。 14.让:①责备,责怪;②谦让,辞让。 15.党:偏袒,伙同,包庇。 16.矫:假托,假传。 17.质:作人质;抵押。 18.次:①临时驻扎(用于军队);②住宿,停留(用于个人)。 19.输:缴纳(贡品或赋税)——由“输送、运输”引申。 20.当:判刑,判罪。后多带表示惩罚意义的词语。 21.坐:①因……犯罪或错误,触犯;②牵连,定罪。 22.多:赞扬,欣赏。“高、贵”等字,若带宾语,就是意动,也意译为此。 23.少:批评,轻视,看不起。 这是一些常见的单音动词。我们基本可以按照官员行为、他官(官场)反应、社会评价三个层面来掌握。 二、官职人物常用词语 1.表官职的 (1)宰相:总揽政务的大官。宰,主持,相,辅佐。 (2)御史大夫:其权力仅次丞相。 (3)六部:吏、户、礼、兵、刑、工。 (4)三司:太尉,司徒、司空。 (5)中书省:中央行政机要机关。 (6)尚书:六部最高行政长官。

高考文言文阅读3 ——文言文文化常识专题 一、古代文化常识备考要领——回顾教材举一反三 (一) 古代的官名、爵位、庙号、谥号以及表官职变动的名词 1.晋侯.、秦伯.围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也 侯、伯: 2.若亡郑而有益于君,敢以烦执事 .. 执事: 3.楚左尹 ..项伯者,项羽季父也 左尹: 4.项王使都尉 ..陈平召沛公 都尉: 5.遣丞.为媒人,主簿通语言 丞: 6.予左迁 ..九江郡司马 左迁: 7.相如顾召赵御史 ..书 1.古人的称谓有谦敬之分,对别人称自己的父亲时用“令尊”,称呼对方的父亲用“家父”。() 2.朕是古人的自称,本来没有贵贱之分,自秦始皇开始专用为皇帝的自称。() 3.对皇帝的称呼,有谥号、年号和庙号,谥号最早,年号自汉武帝始,庙号自唐太宗始,一个皇帝一个年号则自朱元璋始。() 4.古人对于父母的死有委婉的称谓,父亲去世曰“内艰”,母亲去世曰“外艰”。() 5.对于皇帝的称谓,在古代不同时期有不同的称法,有称庙号的,如“汉武帝”,有称年号的,如“唐太宗”,有称谥号的,如“康熙”。() 6.谥号,专指有功之臣死后,朝廷赐予的寓含善意评价或表扬性质的称号。() 7.普通人称自己已故的父亲为“先考”;已故的母亲称为“妣”“先妣”;已故父母就合称“考妣”,如成语“如丧考妣”。() 8.古代对已婚妇女的称呼因身份不同而有别,“天子之妃曰后,诸侯曰夫人,大夫曰孺人,士曰妇人,庶人曰妻”。() [第2组] 9.三省六部制里,主管官吏任免与考核的是吏部,主管军事的是兵部。() 10.封邑是指古代君主把自己国土的某一块地方作为奖励赐给功臣,如淮阴侯韩信所在的淮阴就是刘邦赐给他的封邑。()

课内文言文文化常识汇编 必修一 《诗经》两篇? 1、《诗经》是我国历史上最早的诗歌总集。原本只称《诗》、《诗三百》,汉代时被尊为儒家经典,始称《诗经》,是我国古代诗歌现实主义的源头。它共收录了从西周到春秋中叶的诗歌305篇,分为《风》、《雅》、《颂》三部分。表现手法是赋、比、兴三大类。“风”有15国风,大都是民间歌谣;“雅”分大雅、小雅,是宫廷乐歌;“颂”分周颂、????鲁颂,是宗庙祭祀的乐歌。? 2、古代少年男女把头发扎成丫髻,叫总角,后来指代少年时代。 3、卜筮是古代民间占问吉凶的两种方法,是古代巫术的一种表现。指用龟甲,筮草等工具预测某些事项,不同的时代使用的方法有不同,历代也有创新。 《离骚》? 1、考:指已故的父亲。 2、三后:三个君主或诸侯。古代天子﹑诸侯皆称后。“三后”一般指夏禹、商汤、周文王。 《孔雀东南飞》? 1、“箜篌”古代的一种弦乐器,23弦或25弦,分卧式、竖式两种。? 2、诗书:古代常指《诗经》和《尚书》,有时泛指一般的诗经。 3、初阳岁:农历冬末春初,即冬以后,春之前。? 4、初七:乞巧节,指农历七月七,旧时妇女在这天晚上在院子里陈设瓜果,向织女星祈祷,祈求提高刺绣缝纫技巧,称为“乞巧”。? 5、下九:古人以农历每月的二十九为上九,初九为中九,十九为下九。在汉代,每月十九日是妇女欢聚的日子。? 6、六合:指结婚选好日子,要年、月、日的干支都相合适,这叫“六合”。? 天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸总称为十天干。?地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥叫作十二地支。 7、青庐:用青布搭成的帐篷,举行婚礼的地方,东汉至唐有这种风俗。? 8、黄昏:十二个时辰之一,是戌时。?人定:是亥时。? 9、12个时辰:夜半、鸡鸣、平旦、日出、食时、隅中、日中、日昳、晡时、日入、黄昏、人定。? 10结发:束发。古时人到了一定的年龄(男子20岁,女子15岁)把头发结起来,算是到了成年,可以结婚了。也指成婚之夕,男左女右共髻束发。? 11、罗敷:指古代美女的通名。 12、床:是古代的坐具。 13、城郭:古代内城叫做城;外城叫做郭。 《汉魏晋诗三首》 1、《古诗十九首》是东汉末年文人五言诗的选集最早见于《文选_》。? 2、河汉:银河。 3、长歌、短歌:是指歌词音节的长短而言。 4、行:古代诗歌的一种体裁。 5、杜康:相传古代发明造酒的人,后用作酒的代称。 6、周公吐哺:周公:周武王之弟姬旦。相传周公求贤若渴,凡有士人来访,立即接待,以至于“一沐三握发,一饭三吐哺”。 7、双鲤鱼(鱼书):指代书信。古人常把两块刻有鲤鱼图形的木板合在一起制成木盒,中夹书信。故称鱼书。 必修二 《阿房宫赋》 1、四海:古代中国四境有海环绕,各按方位为“东海”、“南海”、“西海”和“北海”,但亦因时而异,说法不 一。后指全国各地。 《赤壁赋》

语文文言文古代文化常识复习汇总 年龄称谓 1.孩提:指2—3岁的儿童。 2.垂髫:三四岁至八九岁的儿童。(髫指古代儿童头上下垂的短发) 3.总角:八九岁至十三四岁的少年。(古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称。) 4.黄口:十岁以下。 5.豆蔻:指女子十三四岁至十五六岁。 6.束发:男子十五岁。(十五岁,男子要把原先的总角解散,扎成一束) 7.及笄:指女子15岁。(笄,谓结发而用笄贯之,表示已到出嫁的年岁) 8.弱冠:男子二十岁。(古人二十岁行冠礼,以示成年,但体犹未壮,故称) 9.而立:男子三十岁。(立,即“立身、立志”) 10.不惑:男子四十岁。(不惑,即“不迷惑、不糊涂”) 11.知天命:男子五十岁。 12.花甲:六十岁。 13.古稀:七十岁。 14.耄耋:八十岁。 15.鲐背之年:九十岁。

16.期颐:一百岁。 地理常识 1.九州,中国的代称。一般指冀州、徐州、兖州、青州、扬州、荆州、梁州、雍州和豫州。 2.中原,广义上是指黄河中下游地区。狭义上的中原指今河南省。 3.海内,古代传说我国疆土四面环海,故称国境之内为海内。 4.四海,指天下、全国。 5.江河,古代许多文章中专指长江、黄河。 6.江东,指长江以东地区,古人以东为左,故又称江左。 7.江表,长江以南地区,从中原看,地处长江之外,故称。 8.五岳,分别是东岳泰山、南岳衡山、西岳华山、北岳恒山、中岳嵩山。 9.南京,又称建康、金陵、江宁、白下等。 10.扬州,又称广陵、维扬。 11.杭州,又称临安、武林等。 12.苏州,又称姑苏、平江等。 “三山”:相传神仙所居住的山:蓬莱、方丈、瀛洲。 赤县:古人把中国称作“赤县神州”。 “六合”、“八荒”:都泛指天下。

高考文言文古代文化常识最新详细总结 一、人的称谓 二、古代职官 三、天文历法 四、古代地理 五、科举制度 六、风俗礼仪 七、饮食 八、音乐文娱 九、古代服饰代称 十、古代刑罚 一、人的称谓 直称姓名: 大致有三种情况:(1)自称姓名或名。如“五步之内,相如请得以颈血溅大王矣”,“庐陵文天祥自序其诗”。(2)用于介绍或作传。如“遂与鲁肃俱诣孙权”,“柳敬亭者,扬之泰州人”。(3)称所厌恶、所轻视的人。如“不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后”。 称字: 古人幼时命名,成年(男20岁、女15岁)取字,字和名有意义上的联系。字是为了便于

他人称谓,对平辈或尊辈称字出于礼貌和尊敬。如称屈平为屈原,司马迁为司马子长,陶渊明为陶元亮,李白为李太白,杜甫为杜子美,韩愈为韩退之,柳宗元为柳子厚,欧阳修为欧阳永叔,司马光为司马君实,苏轼为苏子瞻,苏辙为苏子由等。 称号: 号又叫别号、表号。名、字与号的根本区别是:前者由父亲或尊长取定,后者由自己取定。号,一般只用于自称,以显示某种志趣或抒发某种情感;对人称号也是一种敬称。如:陶渊明号五柳先生,李白号青莲居士,杜甫号少陵野老,白居易号香山居士,李商隐号玉溪生,贺知章晚年自号四明狂客,欧阳修号醉翁、晚年又号六一居士,王安石晚年号半山,苏轼号东坡居士,陆游号放翁,文天祥号文山,辛弃疾号稼轩,李清照号易安居士,罗贯中号湖海散人,关汉卿号已斋叟,吴承恩号射阳山人,方苞号望溪,吴趼人号我佛山人,袁枚号随园老人,刘鹗号洪都百炼生。 称谥号: 古代王侯将相、高级官吏、著名文士等死后被追加的称号叫谥号。如称陶渊明为靖节征士,欧阳修为欧阳文忠公,王安石为王文公,范仲淹为范文正公,王翱为王忠肃公,左光斗为左忠毅公,史可法为史忠烈公,林则徐为林文忠公。而称奸臣秦桧为缪丑则是一种“恶谥”。 称斋名: 指用斋号或室号来称呼。如南宋诗人杨万里的斋名为诚斋,人们称其为杨诚斋;姚鼐因斋名为惜抱轩而被称为姚惜抱、惜抱先生。再如称蒲松龄为聊斋先生,梁启超为饮冰室主人,谭嗣同为谭壮飞(其斋名为壮飞楼)。

2016高考全国卷语文文言文古代文化常识复习汇总 年龄称谓 1.孩提:指2—3岁的儿童。 2.垂髫:三四岁至八九岁的儿童。(髫指古代儿童头上下垂的短发) 3.总角:八九岁至十三四岁的少年。(古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称。) 4.黄口:十岁以下。 5.豆蔻:指女子十三四岁至十五六岁。 6.束发:男子十五岁。(十五岁,男子要把原先的总角解散,扎成一束) 7.及笄:指女子15岁。(笄,谓结发而用笄贯之,表示已到出嫁的年岁) 8.弱冠:男子二十岁。(古人二十岁行冠礼,以示成年,但体犹未壮,故称) 9.而立:男子三十岁。(立,即“立身、立志”) 10.不惑:男子四十岁。(不惑,即“不迷惑、不糊涂”) 11.知天命:男子五十岁。 12.花甲:六十岁。 13.古稀:七十岁。 14.耄耋:八十岁。 15.鲐背之年:九十岁。 16.期颐:一百岁。 地理常识 1.九州,中国的代称。一般指冀州、徐州、兖州、青州、扬州、荆州、梁州、雍州和豫州。 2.中原,广义上是指黄河中下游地区。狭义上的中原指今河南省。 3.海内,古代传说我国疆土四面环海,故称国境之内为海内。 4.四海,指天下、全国。 5.江河,古代许多文章中专指长江、黄河。 6.江东,指长江以东地区,古人以东为左,故又称江左。 7.江表,长江以南地区,从中原看,地处长江之外,故称。 8.五岳,分别是东岳泰山、南岳衡山、西岳华山、北岳恒山、中岳嵩山。 9.南京,又称建康、金陵、江宁、白下等。 10.扬州,又称广陵、维扬。 11.杭州,又称临安、武林等。 12.苏州,又称姑苏、平江等。 “三山”:相传神仙所居住的山:蓬莱、方丈、瀛洲。 赤县:古人把中国称作“赤县神州”。 “六合”、“八荒”:都泛指天下。 三国:指东汉后分裂成魏、蜀、吴。 三秦:指潼关以西的关中地区。 山水阴阳:古代以山南、水北为阳,以山北、水南为阳。 古代别称:南京(建康、金陵、江宁、白下 官职变化 1.关于任职授官的:

课内文言文文化常识 必修一 《诗经》两篇 1、《诗经》是我国历史上最早的诗歌总集。原本只称《诗》、《诗三百》,汉代时被尊为儒家经典,始称《诗经》,是我国古代诗歌现实主义的源头。它共收录了从西周到春秋中叶的诗歌305篇,分为《风》、《雅》、《颂》三部分。表现手法是赋、比、兴三大类。“风”有15国风,大都是民间歌谣;“雅”分大雅、小雅,是宫廷乐歌;“颂”分周颂、鲁颂,是宗庙祭祀的乐歌。 2、古代少年男女把头发扎成丫髻,叫总角,后来指代少年时代。 3、卜筮是古代民间占问吉凶的两种方法,是古代巫术的一种表现。指用龟甲,筮草等工具预测某些事项,不同的时代使用的方法有不同,历代也有创新。 《离骚》 考:指已故的父亲。 三后:三个君主或诸侯。古代天子﹑诸侯皆称后。“三后”一般指夏禹、商汤、周文王。 《孔雀东南飞》 1、“箜篌”古代的一种弦乐器,23弦或25弦,分卧式、竖式两种。 2、诗书:古代常指《诗经》和《尚书》,有时泛指一般的诗经。 3、初阳岁:农历冬末春初,即冬以后,春之前。 4、初七:乞巧节,指农历七月七,旧时妇女在这天晚上在院子里陈设瓜果,向织女星祈祷,祈求提高刺绣缝纫技巧,称为“乞巧”。 5、下九:古人以农历每月的二十九为上九,初九为中九,十九为下九。在汉代,每月十九日是妇女欢聚的日子。 6、六合:指结婚选好日子,要年、月、日的干支都相合适,这叫“六合”。 天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸总称为十天干。地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥叫作十二地支。 7、青庐:用青布搭成的帐篷,举行婚礼的地方,东汉至唐有这种风俗。 8、黄昏:十二个时辰之一,是戌时。人定:是亥时。 9、12个时辰:夜半、鸡鸣、平旦、日出、食时、隅中、日中、日昳、晡时、日入、黄昏、人定。 10结发:束发。古时人到了一定的年龄(男子20岁,女子15岁)把头发结起来,算是到了成年,可以结婚了。也指成婚之夕,男左女右共髻束发。 11、罗敷:指古代美女的通名。 12、床:是古代的坐具。 13、城郭:古代内城叫做城;外城叫做郭。 《汉魏晋诗三首》 1、《古诗十九首》是东汉末年文人五言诗的选集最早见于《文选_》。 2、河汉:银河。 3、长歌、短歌:是指歌词音节的长短而言。 4、行:古代诗歌的一种体裁。 5、杜康:相传古代发明造酒的人,后用作酒的代称。 6、周公吐哺:周公:周武王之弟姬旦。相传周公求贤若渴,凡有士人来访,立即接待,以至于“一沐三握发,一饭三吐哺”。 7、双鲤鱼(鱼书):指代书信。古人常把两块刻有鲤鱼图形的木板合在一起制成木盒,中夹书信。故称鱼书。

文言文阅读古代文化常识储备(1) 1、孤古同“辜”,意思是:幼年死去父亲;古代帝王的自称等。 2、失怙指丧父,即死了父亲。语出《诗·小雅·蓼莪》:“无父何怙?无母何恃?” 3、丁忧就是祖制,具体说来,是朝廷官员的父母亲如若死去,无论此人任何官何职,从得知丧事的那一天起,必须回到祖籍守制二十七个月,这叫丁忧。原指遇到父母或祖父母等直系尊长等丧事,后多指官员居丧。丁忧源于汉代,至宋代则由太常主其事。“丁”是遭逢、遇到的意思。父忧即父亲去世,母忧即母亲去世。 4、髡钳古代刑罚。谓剃去头发,用铁圈束颈。《史记·季布栾布列传》:“乃髠钳季布,衣褐衣,置广柳车中。” 5、奴隶制时期五刑包括墨,劓,剕(也作腓),宫,大辟(即墨刑-在额头上刻字涂墨,劓刑-割鼻子,剕刑-砍脚,宫刑-毁坏生殖器,大辟-死刑),从夏代开始逐步确立,于西周时期写入吕侯编著的《吕刑》,是一种野蛮的、不人道的、故意损伤受刑人肌体的刑罚。 五刑是由五行相克而产生的。“火能变金色,故墨以变其肉;金能克木,故剕以去其骨节;木能克土,故劓以去其鼻;土能塞水,故宫以断其淫;水能灭火,故大辟以绝其生命。” 进入封建社会后,奴隶制肉刑开始逐渐被废除,从汉初的文景帝废除肉刑开始,以自由刑为主的封建五刑产生了,封建五刑分别为笞、杖、徒、流、死,最初在隋《开皇律》中作为刑罚体系得以体现,随后由唐朝律疏(《武德律》《永徽律》(唐律疏议))进一步完善,标志着中国刑罚制度的重大进步。 以上几种主刑都是针对男性犯人而言的,对于女性犯人,五刑则是指:刑舂,拶刑,杖刑,赐死,宫刑 6、唐至封建时期五刑 (1)笞刑。以十为一等,分五等,即从十到五十下。 (2)杖刑。以十为一等,分五等,即从六十到一百下。 (3)徒刑。刑期分一年、一年半、二年、二年半、三年五等。 (4)流刑。里程分二千里、二千五百里、三千里三等。 (5)死刑。分绞和斩二等。 而除主要的五刑之外,还有磔(俗称车裂或五马分尸)、髡(既剃发)、髌(也作膑,割膝骨)、刵(割耳朵) ,醢(剁成肉酱),枭首,弃市,族诛等。封建五刑一直到清末才被废除。 当然,五刑并非一定是上述两种情况,李斯死时也受五刑(司马迁《报任安书》:李斯,相也,具于五刑)这里的五刑指的劓(割鼻)斩趾(斩左右脚趾)笞(用鞭,杖或竹板打)枭首(将人的头砍下悬挂以示众人)菹(剁成肉酱) 7、诣(1)到、拜访,旧时特指到尊长那里去:~阙。~前请教。(2)(学业或技艺)所达到的程度:造~。苦心孤~(指刻苦钻研,达到别人不及的境地)。(3)请求、要求 8、里中指同里的人。《史记·张耳陈馀列传》:“ 秦诏书购求两人,两人亦反用门者以令里中。” 9、有司指相关官员或有关部门。古代设官分职,各有专司,故称有司。 10、风尘比喻纷乱或污浊的生活,旧指仕宦。指作官的志向。出处:《晋书·虞喜传》:"处静味道无风尘之志,高枕柴门,怡然自足 11、陵夷衰落,衰败。清蒲松龄《聊斋志异·青凤》:“ 太原耿氏,故大家,第宅弘阔。后凌夷,楼舍连亘,半旷废之。 12、哀诔哀悼死者的文章。诔:古代叙述死者事迹或表示哀悼。《晋书·潘岳传》:“ 岳美姿仪,辞藻绝丽,尤善为哀诔之文。” 13、俦同辈,伴侣:俦俪(同辈,同一类的人物)。俦侣。俦列。俦类。 14、掾原为佐助的意思,后为副官佐或官署属员的通称:~史。~吏。~属。~佐。是中国汉朝时中央朝廷和地方官署内设办事机构“曹”的长官。掾均由府主(本府的长官)自行任命。三公府掾、刺史府掾官秩

1、A. “字”,又称“表字”;古人幼时命名,成年取字,字和名有意义上的联系。“字”是为了便于他人称谓,对平辈或尊辈称字出于礼貌和尊敬。 B. “博士”,古为官名。秦汉时是掌管书籍文典、通晓史事的官职,后成为学术上专通一经或精通一艺、从事教授生徒的官职。 C.“至正”属于谥号;年号是古代帝王死后,朝廷根据他们的生平行为给予的一种称号,用以褒贬善恶,如“崇祯”“康熙”皆是。 D.“乞骸骨”,古代官吏因年老请求退职,其意是年事已高,就上书皇帝请求退休,好让一把老骨头能葬在故乡。 高中文言文中重要的文化常识 一、与政事相关的常用词 官员到某地任职,做一些相关的政事,实行一定的政策,会引起各方不同的褒贬评论。于是官员与百姓、官员与官员、官员与国君(帝王)之间就会有许多“动作”发生。 1.诣:到,去。 2.劝:①鼓励,奖励;②受到鼓励、奖励。 3.课:考核、督促、征收。 4.风、化:教育感化。 5.按、案:巡视,巡行;考察,核实,查明。 6.游:①游玩,游览;②旅行,外出求学或求官;③交际,交往。 7.趣、趋:①小步走,跑;又引申为赶快,迅速。②通“促”,催促。 8.劾:,检举,揭发。 9.白:告诉,报告。常用于官吏之间。 10.短:进谗言,说坏话。 11.害:嫉妒。 12.闻:①听说,听见;②使知道,报告给……知道。对于义项②要特别注意。其中省略的人往往是最高统治者——国君,强化了这一点,阅读时就不至于认为下文中国君和主人公发生的事件显得突兀。怎么国君知道了并参加进来了呢?其实就是“闻”字在起作用。如“没死以闻”,“齐桓晋文之事可得闻乎”。 13.折:指斥,指责,驳斥。 14.让:①责备,责怪;②谦让,辞让。 15.党:偏袒,伙同,包庇。 16.矫:假托,假传。 17.质:作人质;抵押。 18.次:①临时驻扎(用于军队);②住宿,停留(用于个人)。 19.输:缴纳(贡品或赋税)——由“输送、运输”引申。 20.当:判刑,判罪。后多带表示惩罚意义的词语。 21.坐:①因……犯罪或错误,触犯;②牵连,定罪。 22.多:赞扬,欣赏。“高、贵”等字,若带宾语,就是意动,也意译为此。 23.少:批评,轻视,看不起。 这是一些常见的单音动词。我们基本可以按照官员行为、他官(官场)反应、社会评价三个层面来掌握。 二、官职人物常用词语 1.表官职的

高中语文课内文言文文化 常识总结必备 RUSER redacted on the night of December 17,2020

课内文言文文化常识汇编 必修一 《诗经》两篇 1、《诗经》是我国历史上最早的诗歌总集。原本只称《诗》、《诗三百》,汉代时被尊为儒家经典,始称《诗经》,是我国古代诗歌现实主义的源头。它共收录了从西周到春秋中叶的诗歌305篇,分为《风》、《雅》、《颂》三部分。表现手法是赋、比、兴三大类。“风”有15国风,大都是民间歌谣;“雅”分大雅、小雅,是宫廷乐歌;“颂”分周颂、鲁颂,是宗庙祭祀的乐歌。 2、古代少年男女把头发扎成丫髻,叫总角,后来指代少年时代。 3、卜筮是古代民间占问吉凶的两种方法,是古代巫术的一种表现。指用龟甲,筮草等工具预测某些事项,不同的时代使用的方法有不同,历代也有创新。 《离骚》 1、考:指已故的父亲。 2、三后:三个君主或诸侯。古代天子﹑诸侯皆称后。“三后”一般指夏禹、商汤、周文王。 《孔雀东南飞》 1、“箜篌”古代的一种弦乐器,23弦或25弦,分卧式、竖式两种。 2、诗书:古代常指《诗经》和《尚书》,有时泛指一般的诗经。 3、初阳岁:农历冬末春初,即冬以后,春之前。 4、初七:乞巧节,指农历七月七,旧时妇女在这天晚上在院子里陈设瓜果,向织女星祈祷,祈求提高刺绣缝纫技巧,称为“乞巧”。 5、下九:古人以农历每月的二十九为上九,初九为中九,十九为下九。在汉代,每月十九日是妇女欢聚的日子。 6、六合:指结婚选好日子,要年、月、日的干支都相合适,这叫“六合”。 天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸总称为十天干。地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥叫作十二地支。 7、青庐:用青布搭成的帐篷,举行婚礼的地方,东汉至唐有这种风俗。 8、黄昏:十二个时辰之一,是戌时。人定:是亥时。 9、12个时辰:夜半、鸡鸣、平旦、日出、食时、隅中、日中、日昳、晡时、日入、黄昏、人定。 10结发:束发。古时人到了一定的年龄(男子20岁,女子15岁)把头发结起来,算是到了成年,可以结婚了。也指成婚之夕,男左女右共髻束发。 11、罗敷:指古代美女的通名。 12、床:是古代的坐具。 13、城郭:古代内城叫做城;外城叫做郭。 《汉魏晋诗三首》 1、《古诗十九首》是东汉末年文人五言诗的选集最早见于《文选_》。 2、河汉:银河。 3、长歌、短歌:是指歌词音节的长短而言。 4、行:古代诗歌的一种体裁。 5、杜康:相传古代发明造酒的人,后用作酒的代称。 6、周公吐哺:周公:周武王之弟姬旦。相传周公求贤若渴,凡有士人来访,立即接待,以至于“一沐三握发,一饭三吐哺”。 7、双鲤鱼(鱼书):指代书信。古人常把两块刻有鲤鱼图形的木板合在一起制成木盒,中夹书信。故称鱼书。 必修二 《阿房宫赋》

2016年高考文言文中重要的文化常识整理总结 一、与政事相关的常用词 官员到某地任职,做一些相关的政事,实行一定的政策,会引起各方不同的褒贬 评论。于是官员与百姓、官员与官员、官员与国君(帝王)之间就会有许多“动作” 发生。 1.诣:到,去。 2.劝:①鼓励,奖励;②受到鼓励、奖励。 3.课:考核、督促、征收。 4.风、化:教育感化。 5.按、案:巡视,巡行;考察,核实,查明。 6.游:①游玩,游览;②旅行,外出求学或求官;③交际,交往。 7.趣、趋:①小步走,跑;又引申为赶快,迅速。②通“促”,催促。 8.劾:,检举,揭发。 9.白:告诉,报告。常用于官吏之间。 10.短:进谗言,说坏话。 11.害:嫉妒。 12.闻:①听说,听见;②使知道,报告给……知道。对于义项②要特别注意。其 中省略的人往往是最高统治者——国君,强化了这一点,阅读时就不至于认为下文中 国君和主人公发生的事件显得突兀。怎么国君知道了并参加进来了呢?其实就是“闻”字在起作用。如“没死以闻”,“齐桓晋文之事可得闻乎”。 13.折:指斥,指责,驳斥。 14.让:①责备,责怪;②谦让,辞让。 15.党:偏袒,伙同,包庇。 16.矫:假托,假传。 17.质:作人质;抵押。 18.次:①临时驻扎(用于军队);②住宿,停留(用于个人)。

19.输:缴纳(贡品或赋税)——由“输送、运输”引申。 20.当:判刑,判罪。后多带表示惩罚意义的词语。 21.坐:①因……犯罪或错误,触犯;②牵连,定罪。 22.多:赞扬,欣赏。“高、贵”等字,若带宾语,就是意动,也意译为此。 23.少:批评,轻视,看不起。 这是一些常见的单音动词。我们基本可以按照官员行为、他官(官场)反应、社会评价三个层面来掌握。 二、官职人物常用词语 1.表官职的 (1)宰相:总揽政务的大官。宰,主持,相,辅佐。 (2)御史大夫:其权力仅次丞相。 (3)六部:吏、户、礼、兵、刑、工。 (4)三司:太尉,司徒、司空。 (5)中书省:中央行政机要机关。 (6)尚书:六部最高行政长官。 (7)太尉:军事首脑。 (8)郎中:尚书属下部员。 (9)宦官:宫廷内侍,又称太监。 (10)侍郎侍中:宫廷侍卫。 (11)校尉:汉代军事长官。 (12)翰林学士:管文件,图书,侍读。 (13)太史:记史,管文收。 (14)国子监:中央教育机构。 (15)左右拾遗:唐代谏官。

2018届高考第一轮复习--文言文:文化常识2018届高考第一轮复习--文言文:文化常识 文言文客观题——文化常识 中国古代文化常识涉及的内容非常广泛,但高考考查的重点是与重要文学作品有关的内容,一般包括天文历法、地理、官制(中央官制、地方官制、品阶勋爵)、科举、姓名、礼俗(冠礼、婚姻、丧葬)、宗法(族、昭、穆,大宗、小宗,亲属,丧服)、宫室、车马、饮食、衣饰等。 具体来看,高考考查的文化常识有:人物称谓——古代的习惯称谓,包括名、字、别号、谥号,以及敬称谦称、特殊称谓等。科举制度。不同时期,科举制度有所不同。如汉代实行的是察举制和征辟制,由州推举的称为秀才,由郡推举的称为孝廉。古代官制——中央官制、地方官制以及任免官职的有关习惯说法。礼制——冠礼、婚姻、丧葬等。纪年方法——干支纪年、年号纪年、干支年号混合纪年等。 例阅读下面的文言文,完成后面问题。 高睿幼孤,聪慧夙成,特为神武所爱,养于宫中。睿读《孝经》,至资于事父,辄流涕歔欷。十岁丧母,神武亲送至领军府,为发哀,举声殒绝,三日水浆不入口。居丧长斋,骨立,杖而后起。神武崩,哭泣呕血。及壮,将婚,貌有戚容。文襄谓曰:我为尔娶郑述祖女,何嫌而不乐?对曰:自痛孤遗,方从婚冠,弥用感切。言未卒,呜咽不自胜,文襄为之悯然。励之勤学,常夜久方罢。文宣受禅,进爵为王。睿身长七尺,容仪甚伟,闲习吏事,有知人之鉴。 于是以睿为能,加尚书令,封宣城郡公,拜太尉,监五礼。 (选自《北史高睿传》,有删改) 下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( ) A.居丧指处在直系尊亲的丧期守制中。尊亲死后,在家守丧,不办理外事。 B.崩是帝王去世的讳称。古代把天子的死看得很重,常以山塌下来作比喻。 C.受禅是上古时期推举部落首领的一种方式,禅让制也用于后来的王朝更替。 D.公是古代封建制度五等爵的第一等,封建社会爵位制度严格,不可世袭。 [答案] D [解析] D项,不可世袭错,爵位可世袭,有时降等世袭。 【参考译文】 高睿从小丧父,聪慧早熟,特别受到北齐神武帝的钟爱,将他抚养在后宫中。高睿阅读《孝经》,每当读到帮助并侍奉父亲时,就会流泪感慨。高睿十岁时母亲去世,神武帝亲自把他送到领军府,高睿为母亲去世而深哀痛绝,三天不吃不喝。高睿在居丧期间长期吃素,骨瘦如柴,用拐杖支撑才能起身。神武帝去世后,高睿哭得吐血。等到高睿成年,即将成婚,他的脸上还带有悲戚的表情。文襄帝对他说:我替你娶郑述祖的女儿,你嫌弃什么而不高兴呢?高睿回答道:我为自己丧父丧母感到悲痛,现在将要举行婚礼,我更加哀思痛切。话没说完,他抽泣呜咽不能自已,文襄帝也因此而怜悯他。他勉励自己勤奋学习,经常到深夜才休息。文宣帝接受禅让后,高睿的爵位升为王。高睿身高七尺,仪表堂堂,熟悉政事,知人善任。 于是朝廷认为高睿有才能,加授尚书令,封宣城郡公,授任他为太尉,监管五种礼仪。 名师教你解题 1.了解考查范围 虽然中国古代文化常识很多,但高考涉及的古代文化常识主要有:天文地理、姓名称谓、礼仪制度、教育科举、官职沿革、文化典籍等。而且可以肯定考查的是这些类别中最常见的知识。

2020高考文言文文化常识100道(判断题) (一)学校与科举 1.古人常用“庠序”指代学校,如《孟子·寡人之于国也》的“谨庠序之教”的“庠 序”就是这个意思。() 2.韩愈的《师说》有“六艺经传,皆通习之”一句,其中的“六艺”是指礼、乐、 射、御、书、术这六种基本技 能。() 3.大学是我国古代的最高学府,有时也是教育行政机构。() 4.博士和教授都是指古代的学者或博学多才之人,与官职没有任何关系。 () 5.书院是古代的一种独立的教育机构,是由私人所设立的与官府没有任何关系的 聚徒讲授、研究学问的场所,如岳麓书院、白鹿洞书院、容山书院等。()6.察举是汉代选拔官吏的一种形式,朝廷专门选那些孝顺父母的人,封之以“孝廉”的荣誉称号并加以重用。() 7.征辟是汉代选拔官吏的一种形式。“征”一般是皇帝亲自征聘人才,“辟”则 大多数是由中央高官或地方政府向朝廷推荐人才。() 8.古代科举考试,由低级到高级一般经历以下四个阶段:院试、乡试、会试、殿试。() 9.古代科举考试,乡试被录取者称为“举人”,第一名为“解元”;会试被录取 者称为“贡生”,第一名为“会元”;殿试及第者称“进士”,前三名依次为:状元、榜眼、探花。() 10.一般认为,科举考试始于汉武帝时期,终于清朝光绪年间。() (二)山川与地理 11.古人把山南水北称为“阳”,山北水南称为“阴”,如衡阳在衡山之南,江阴是长江之南。()

12.古代的“河”专指黄河,“江”专指“长江”,所以《鸿门宴》里“将军战河南”的“河南”是指“黄河以南的地区”,不是今天所说的“河南省”。()13.“五岳”是指东岳泰山、南岳衡山、西岳华山、北岳恒山和中岳黄山。()14.古代分天下为九州,即兖州、冀州、青州、徐州、豫州、雍州、扬州、梁州、广州。() 15.根据“上北下南,左西右东”的地理常识推断,古代的“江左”是指长江以西的地区。() 16.古人把“坐北朝南”的位置认为是尊位,反之为卑位,因此“北面”有称臣的意思。() 17.古代以中原为中心,人们将处于东、西、南、北方的少数民族分别称为东夷、西戎(西羌)、南蛮(南闽)、北狄,有鄙视之意。()18.古代的“山东”一般是崤山以东地区,和今天的山东省不是一个概念;古代的“中国”有“中原之国”的意思,和今天的“中国”不是同一个概念。()19.“路”是宋代时期区域的名称,与今天的省区大致相似,如福建路、广东路。() 20.在春秋战国时期,诸侯的封地称为“国”,士大夫的封地称为“家”。 () (三)天文与历法 21.古人用干支纪年、纪月、纪日,如甲子、乙丑等,一个循环下来共有六十种排列组合。() 22.十二天干排第一的是甲,十地支排第一的是子。() 23.古人用十二地支纪时,其中子时是指23点至1点,辰时是指7点至9点,午时是指11点至13点。() 24.古人拿十二种动物配十二地支,寅为虎,午为马,戌为狗。() 25.十二生肖排第一的是鼠,排最后的是狗。() 26.古人根据月亮的圆缺把一年分成二十四段,分列在十二个月中,以反映四季、气温、物候等情,这就是二十四节气。() 27.二十四节气中排第一的立春,排最后的是除夕。() 28.农历每月的第一天叫“朔”,最后一天叫“晦”。() 29.古人把农历每个月的十五称为“望”,每个月的十六称为“既望”。()30.古人把每个季节三个月顺次称为孟、仲、季,仲夏就是夏季的第二个月。 () (四)政区与官职 31.三省六部制里,主管外交礼仪、祭祀、科举、学校的是礼部。()