2.5以太网的应用

- 格式:doc

- 大小:5.39 MB

- 文档页数:47

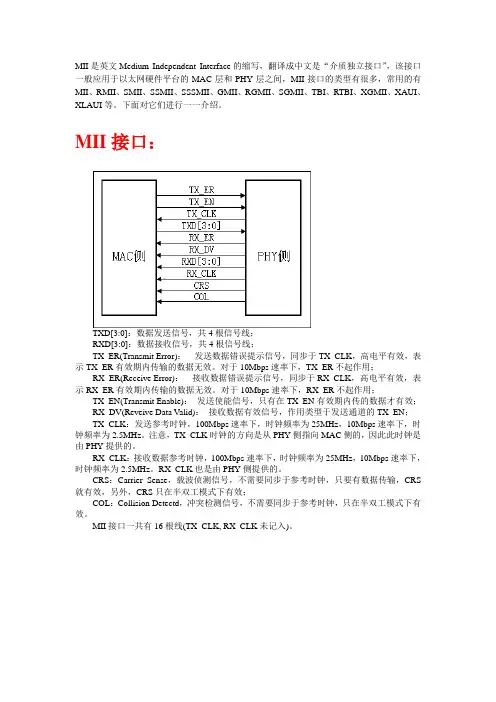

MII是英文Medium Independent Interface的缩写,翻译成中文是“介质独立接口”,该接口一般应用于以太网硬件平台的MAC层和PHY层之间,MII接口的类型有很多,常用的有MII、RMII、SMII、SSMII、SSSMII、GMII、RGMII、SGMII、TBI、RTBI、XGMII、XAUI、XLAUI等。

下面对它们进行一一介绍。

MII接口:TXD[3:0]:数据发送信号,共4根信号线;RXD[3:0]:数据接收信号,共4根信号线;TX_ER(Transmit Error):发送数据错误提示信号,同步于TX_CLK,高电平有效,表示TX_ER有效期内传输的数据无效。

对于10Mbps速率下,TX_ER不起作用;RX_ER(Receive Error):接收数据错误提示信号,同步于RX_CLK,高电平有效,表示RX_ER有效期内传输的数据无效。

对于10Mbps速率下,RX_ER不起作用;TX_EN(Transmit Enable):发送使能信号,只有在TX_EN有效期内传的数据才有效;RX_DV(Reveive Data Valid):接收数据有效信号,作用类型于发送通道的TX_EN;TX_CLK:发送参考时钟,100Mbps速率下,时钟频率为25MHz,10Mbps速率下,时钟频率为2.5MHz。

注意,TX_CLK时钟的方向是从PHY侧指向MAC侧的,因此此时钟是由PHY提供的。

RX_CLK:接收数据参考时钟,100Mbps速率下,时钟频率为25MHz,10Mbps速率下,时钟频率为2.5MHz。

RX_CLK也是由PHY侧提供的。

CRS:Carrier Sense,载波侦测信号,不需要同步于参考时钟,只要有数据传输,CRS 就有效,另外,CRS只在半双工模式下有效;COL:Collision Detectd,冲突检测信号,不需要同步于参考时钟,只在半双工模式下有效。

MII接口一共有16根线(TX_CLK, RX_CLK未记入)。

无源光网络技术(PON)1、概述光接入网技术通常有两种:有源光网络(AON)和无源光网络(PON)。

有源光网络的局端设备和远端设备通过有源光传输设备相连,其传输技术在骨干网中已经大量采用,如SDH和PDH技术,以SDH技术为主。

有源光网络的拓扑结构通常采用星型或环型,其技术特点是:传输容量大,目前SDH传输设备一般提供155Mbps、622Mbps、2.5Gbps的速率;无中继情况下传输距离可达100公里以上;用户信息隔离度好,有源光网络的拓扑结构无论是星型还是环型,从逻辑上看,其传输方式一般采用点到点方式。

无源光网络(PON)有APON(BPON)、EPON(GEPON)、GPON之分。

其中APON(BPON)、GPON是由ITU制定的标准,其主要特点是以ATM技术为基础。

1998年,ITU-T以ATM技术为基础,发布了G.983系列APON(ATM PON)标准,后于2001年更名为BPON,即“宽带的PON”。

2003年3月~2004年6月,ITU-T在APON的基础上先后颁布了G.984系列GPON(Gbit PON)标准。

EPON是英文Ethernet over Passive Optical Networks即以太无源光网络的缩写,是IEEE于2004年6月,颁布文号为IEEE802.3ah的基于以太网技术的无源光网络标准。

APON、GPON、EPON的网络拓扑结构相似,其主要差异在于不同的二层技术。

APON、GPON采用的是ATM技术,APON的最高速率为622Mbps,二层采用的是ATM封装和传送技术,由于存在带宽不足、技术复杂、价格高、承载IP业务效率低等问题,一直未能取得市场上的成功。

而GPON在二层采用ITU-T 定义的GFP(通用成帧规程)对Ethernet、TDM、ATM等多种业务进行封装映射,能提供1.25Gbps和2.5Gbps下行速率和所有标准的上行速率,并具有OAM功能。

DCWL-ZF-7900系列 802.11a/b/g/n 智能无线APDCWL-ZF-7942AP 室内智能无线APDCWL-ZF-7962AP 室内智能无线AP DCWL-ZF-7962OT 室外大功率智能无线AP产品概述DCWL-ZF-7900系列智能无线接入点(AP, Access Point)是神州数码网络(以下简称DCN)为行业用户推出的新一代兼容802.11n 的高性能千兆无线接入点设备,可提供相当于传统802.11a/b/g 网络5倍以上的无线接入速率,能够覆盖更大的范围。

DCWL-ZF-7900系列AP 上行接口采用千兆以太网接口接入,突破了百兆以太网接口的限制,使无线多媒体应用成为现实。

DCN DCWL-ZF-7900系列AP 支持Fat 和Fit 两种工作模式,根据网络规划的需要,可灵活地在Fat 和Fit 两种工作模式中切换。

DCWL-ZF-7900系列产品作为瘦AP(Fit AP)时,需要与DCN 智能无线控制器 (DCWL-ZD 系列)产品配套使用;作为胖AP(Fat AP)时,可独立组网。

DCWL-ZF-7900系列产品支持Fat/Fit 两种工作模式的特性,有利于将客户的WLAN 网络由小型网络平滑升级到大型网络,从而很好地保护了用户的投资。

DCN DCWL-ZF-7900系列AP 通过专有的BeamFlex TM 智能天线技术,“全向覆盖,定向动态增益”,自动适应各种环境的实时变化,保证始终如一的高性能,拓展了覆盖范围,并更好地提升了多媒体应用效果。

这意味着同样的无线环境下,DCN 所需使用的AP 数目更少,用户满意度更高,系统性价比更佳。

DCN DCWL-ZF-7900系列产品共分为DCWL-ZF-7942AP ,DCWL-ZF-7962AP 和DCWL-ZF-7962OT 三个型号,分别支持单频2.4GHz 802.11n 和双频2.4GHz &5GHz 802.11n ,适用于室内和室外两种环境,是企业园区WLAN 接入、校园覆盖、运营商热点覆盖等应用环境的最理想的高速率无线接入点设备。

计算机网络应用万兆以太网在前面讲到的千兆以太网通常用作将小区用户汇聚到网络的交换中心,或者将汇聚层设备连接到骨干层。

虽然以太网多链路聚合技术已完成标准化且多厂商互通指日可待,可以将多个千兆链路捆绑使用,但是考虑光纤资源以及波长资源,链路捆绑等因素,它一般只用在POP点内或者短距离应用环境。

为了解决由带宽及传输距离而导致以太网技术不适用于用在城域网骨干/汇聚层的问题,随后由IEEE 802.3委员会成立的IEEE 802.3ae工作组制定了IEEE 802.3ae 10Gbps(10000Mbps)以太网标准,从而解决了该问题。

万兆以太网能够应用到核心层之间,以及核心层与汇聚层之间的链路上,目前包括华为3Com、Cisco、Avaya、Enterasys、Foundry和Riverstone公司在内的多家厂商已经推出多款万兆以太网交换机产品,成就了今天以太网技术的全新局面。

万兆以太网同样保留了IEEE 802.3的大部分格式,但它只支持全双工工作模式、使用光纤作为传输媒体,制定了新的光物理媒体相关子层(PMD)具有更高的数据传输速率。

万兆以太网包括IEEE 802.3ae万兆以太网标准和IEEE 802.3ak万兆以太网标准两种技术标准。

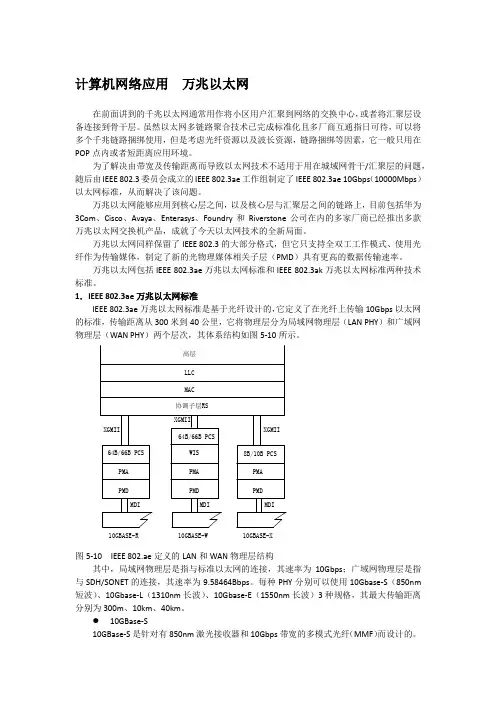

1.IEEE 802.3ae万兆以太网标准IEEE 802.3ae万兆以太网标准是基于光纤设计的,它定义了在光纤上传输10Gbps以太网的标准,传输距离从300米到40公里,它将物理层分为局域网物理层(LAN PHY)和广域网物理层(WAN PHY)两个层次,其体系结构如图5-10所示。

10GBASE-R10GBASE-W10GBASE-X图5-10 IEEE 802.ae定义的LAN和WAN物理层结构其中,局域网物理层是指与标准以太网的连接,其速率为10Gbps;广域网物理层是指与SDH/SONET的连接,其速率为9.58464Bbps。

每种PHY分别可以使用10Gbase-S(850nm 短波)、10Gbase-L(1310nm长波)、10Gbase-E(1550nm长波)3种规格,其最大传输距离分别为300m、10km、40km。

以太网转485,485转以太网1.485转以太网的应用RS485通信技术在工程上用得很多,其主要优点如下:∙布线简单:只需要2根线,现在一般采用网线的屏蔽线接口。

∙通信距离远:由于采用了差模通信方式,比RS232的通信距离要远。

∙可以支持多机联网通信:相比于RS232只能一对一的连接,RS485可以在线上挂载多个终端,采用查询——应答的方式实现多机通信。

但是RS485现在经常需要转为以太网,也就是转化为TCP/IP,分析这些应用背后的原因主要有:∙以太网可以接入internet这样就可以实现远距离通信,在全球范围内实现监控,这是RS485所无法做到的。

∙当需要多台RS485设备连接到计算机的时候,传统的方式是使用多串口卡。

也就是使用在计算机上扩展串口来实现多个RS485串口。

使用以太网转485之后,可以把RS485的接口留到现场,而监控计算机这端只保留一根网线即可,使用较为方便。

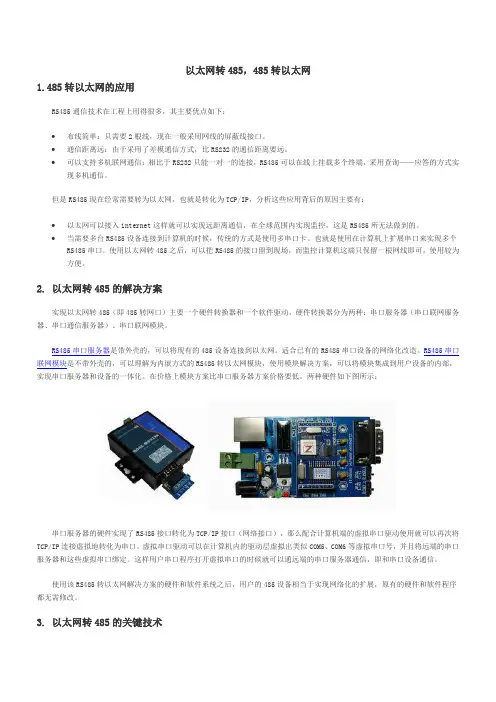

2. 以太网转485的解决方案实现以太网转485(即485转网口)主要一个硬件转换器和一个软件驱动。

硬件转换器分为两种:串口服务器(串口联网服务器、串口通信服务器)、串口联网模块。

RS485串口服务器是带外壳的,可以将现有的485设备连接到以太网。

适合已有的RS485串口设备的网络化改造。

RS485串口联网模块是不带外壳的,可以理解为内嵌方式的RS485转以太网模块,使用模块解决方案,可以将模块集成到用户设备的内部,实现串口服务器和设备的一体化。

在价格上模块方案比串口服务器方案价格要低。

两种硬件如下图所示:串口服务器的硬件实现了RS485接口转化为TCP/IP接口(网络接口),那么配合计算机端的虚拟串口驱动使用就可以再次将TCP/IP连接虚拟地转化为串口。

虚拟串口驱动可以在计算机内的驱动层虚拟出类似COM5、COM6等虚拟串口号,并且将远端的串口服务器和这些虚拟串口绑定。

这样用户串口程序打开虚拟串口的时候就可以通远端的串口服务器通信,即和串口设备通信。

ENC28J60以太网模块用户手册V1.1目录一、功能特点 (2)二、硬件参数 (3)2.1外观 (3)2.2参数 (3)2.3软件支持 (3)2.4产品清单 (4)2.5典型应用 (4)三、模块配置 (5)3.1模块SPI接口说明 (5)3.2模块供电电压设置 (5)3.3通信接口电平设置 (5)四、原理图 (6)一、功能特点ENC28J60以太网模块是为方便单片机系统实现以太网通信而开发的独立模块。

该模块采用的ENC28J60芯片是带有行业标准串行外设接口(Serial Peripheral Interface,SPI)的独立以太网控制器。

ENC28J60符合IEEE802.3的全部规范,采用了一系列包过滤机制以对传入数据包进行限制。

它还提供了一个内部DMA模块,以实现快速数据吞吐和硬件支持的IP校验和计算。

与主控制器的通信通过两个中断引脚和SPI实现,数据传输速率高达10Mb/s。

两个专用的引脚用于连接LED,进行网络活动状态指示。

ENC28J60芯片工作电压范围是3.14V到3.45V,故不能直接于5V供电的MCU通信,该模块采用74AHC125高速三态缓存器实现了电平转换功能,并可通过跳线帽快速设置通信接口的电平类型,方便快速实现与各种电压类型的MCU通信。

模块输入电压类型为3.3V或5V,可通过跳线帽来设置。

二、硬件参数2.1外观2.2参数符合IEEE802.3的全部规范;集成MAC和10BASE-T PHY;SPI通信的最高数据传输速率高达10Mb/s;供电电压为3.3V或5V,可通过跳线帽来设置;与单片机通信的接口电平为3.3V或5V,可通过跳线帽来设置;内置网络变压器的RJ45以太网接口;工作温度::-40°C到+85°C(工业级);模块尺寸:54*33.5*1.6mm;2.3软件支持提供PIC及AVR芯片的TCP/IP协议栈,方便快速建立单片机的以太网通信应用。

NETCOM-100IE+以太网转串口设备修订历史目录1. 产品简介 (1)1.1产品概述 (1)1.2产品特性 (1)1.3产品规格 (1)1.3.1电气参数 (1)1.3.2工作温度 (2)1.3.3防护等级 (2)1.3.4机械尺寸 (2)2. 产品硬件接口说明 (3)2.1面板布局 (3)2.2电源接口 (4)2.3按钮 (4)2.4LED状态指示灯 (4)2.5以太网接口 (4)2.6串行接口 (5)2.6.1RS-232模式 (5)2.6.2RS-485模式 (5)2.6.3RS-422模式 (6)3. 工作模式 (7)3.1TCP Server模式 (7)3.2TCP Client模式 (7)3.3Real COM模式 (8)3.4UDP模式 (8)3.5DISABLE模式 (9)4. 配置参数的功能和含义 (10)4.1本地网络参数配置 (10)4.2工作串口参数配置 (11)5. 快速使用说明 (13)5.1各模式快速使用基本步骤 (13)5.1.1TCP Server模式 (13)5.1.2TCP Client模式 (19)5.1.3Real COM模式 (21)5.1.4UDP模式 (26)5.1.5DISABLE模式 (33)6. WEB网页配置 (34)6.1登录网页配置系统 (34)6.2系统参数配置 (35)6.3串口参数配置 (35)6.4系统工具 (36)7. 附录 (38)A.1TCP和UDP中默认已经被占用的端口列表 (38)产品问题报告表 (40)产品返修程序 (41)免责声明 (42)1. 产品简介1.1 产品概述NETCOM-100IE+是广州致远电子有限公司开发的一款TCP/IP以太网转串口设备。

它内部集成了TCP/IP协议栈,可以轻松完成嵌入式设备的网络功能,使得嵌入式系统设计更加简洁方便,极大地提高了开发效率,大大缩短了产品的开发周期,使产品能够更快投入市场,明显增强产品的市场竞争力。

GE接口,FE接口,POSFE接口又称为FE端口,是Fast Ethernet 的缩写,即快速以太网,是目前主流100M网络的称呼。

也是通常说的百兆网。

GE是Gigabit Ethernet 的缩写,即1000M传输速率的以太网。

/i"M1Z2C#i$c.K5q通常用的FE和GE多是指端口配置。

1000BASE-T Gigabit Ethernet 标准的千兆以太网MSCBSC 移动通信论坛A2W:C8x#t'g10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet 自适应千兆以太网在这些接口中,还有一些简称即光口和电口,实际上是指| 国内领先的通信技术论坛/^8w7p-h$i光纤接口和(RJ45)电缆接口的意思。

mscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。

/Q+^9V)R!R3E*a6QSONET(Synchronous Optical Network)是ANSI定义的同步传输体制,是一种全球化的标准传输协议,采用光传输,传输速率组成一个序列,包括STM-1(155Mbit/s)、STM-4c (622Mbit/s)和STM-16c/STM-16(2.5Gbit/s),每一级速率都是较低一级的4倍。

由于是同步信号,因此SDH可以方便地实现多路信号的复用。

mscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。

$W(o1j0?.v%p:I8M8O SDH(Synchronous Digital Hierarchy)是CCITT(现在的ITU-T)定义的,使用SONET速率的一个子集。

路由器常见的接口有:通用串行接口(通过电缆转换成RS232DTE/DCE接口、V35DTE/DCE接口、X.21DTE/DCE接口、RS449DTE/DCE接口和EIA530DTE接口等)、10M以太网接口、快速以太网接口、10/100自适应以太网接口、千兆以太网接口、ATM接口(2M、25M、155M、633M 等)、POS接口(155M、622M等)、TokenRing接口、FDDI 接口、E1/TI接口、E3/T3接口、ISDN接口等。

10M以太网升级到100M和1000M所要解决的主要技术问题高见E-Mail:gaojiangigi@海南大学信息学院2000电本2000714050摘要:根据以太网技术发展的情况,介绍高速以太网的几种物理层标准,比较传统局域网与高速局域网的差异,以及如何用现有的网络升级到高速甚至更高速网络。

关键字:CSMA/CD,以太网,交换机,路由器。

10M Ethernet upgrades the main technological problem that 100M and 1000M should solvegaojiangaojiangigi@(Hainan University Information Technology College2000 Electron Department, Haikou, 570228)Summary:According to the situation of the technical development of Ethernet, introduce several kinds of physics and one layer of standards of high-speed Ethernet, the difference of traditional LAN and high-speed LAN, and how to upgrade to the even more high-speed network of the high speed with the existing network. Keywords: CSMA/CD ,Ethernet, the exchanger , the router.1.引言:以太网以它的设备简单,经济实惠等优点,成为中小型网络的主要结构。

它占据着局域网90%的份额。

是目前最流行的组网方式。

随着经济的快速发展,传统的局域网已远远不能满足社会的需求。

以太网、PCIe和RapidIO的比较虽然在嵌入式系统中有许多连接元件的方法,但最主要的还是以太网、PCI Express和RapidIO 这三种高速串行标准。

所有这三种标准都使用相似的串行解串器(SerDes)技术,它们提供的吞吐量和时延性能都要超过宽的并行总线技术。

随着这些标准的不断发展,今后的趋势将是采用通用SerDes 技术。

这意味着这些协议提供的原始带宽不会有明显的差异。

相反,每种协议的用途将取决于如何使用带宽。

大多数设计人员都很熟悉基本的以太网协议特征。

以太网是一种'尽力而为'的数据包传送方式。

在以太网物理层上建立的软件协议,如TCP/IP,需要提供信息的可靠传输,因为基于以太网的系统一般在网络层执行流量控制,而不是在物理层。

一般基于以太网的系统带宽都要超配20%到70%。

因此以太网最适合高时延的设备间应用,或带宽要求较低的板上/板间应用。

相反,PCI Express(PCIe)针对板上互连的数据包可靠传送作了优化,这种场合的典型时延在毫秒数量级。

PCIe协议交换的是事务处理层数据包(TLP),如读和写,以及被称为数据链路层数据包(DLLP)的少量特殊链路信息。

DLLP用于链路管理功能,包括物理层的流量控制。

PCIe后向兼容传统的PCI和PCI-X器件,这些器件认为处理器位于总线层的顶部,因此PCIe具有能够充分利用与PCI相关的软件和硬件知识产权的优势。

正如后文要讨论的那样,传统PCI总线对交换式PCIe协议有很大的约束。

RapidIO技术则针对嵌入式系统作了优化,尤其是那些要求多处理单元合作的嵌入式系统。

与PCIe一样,RapidIO协议交换的是数据包和被称为控制符的少量特殊链路信息。

RapidIO兼具PCIe 和以太网的特性。

例如,RapidIO可以提供可靠和非可靠的数据包传送机制。

RapidIO也具有许多独特的功能,因此最适合板上、板间以及短距离(小于100米)的设备间应用。

G.709 光传送网(OTN)的基本应用摘要:本文从产品开发者的角度对G.709光传送网(OTN)的基本应用和对其新一代传送网所具有的优势进行了论述。

关键词:G.709 OTN1.引言随着网络业务对带宽的需求越来越大,运营商和系统制造商一直在不断地考虑改进业务传送技术的问题。

数字传送网的演化也从最初的基于T1/E1的第一代数字传送网,经历了基于SONET/SDH的第二代数字传送网,发展到了目前以OTN为基础的第三代数字传送网。

第一、二代传送网最初是为支持话音业务而专门设计的,虽然也可用来传送数据和图像业务,但是传送效率并不高。

相比之下,第三代传送网技术,从设计上就支持话音、数据和图像业务,配合其他协议时可支持带宽按需分配(BOD)、可裁剪的服务质量(QoS)及光虚拟转网(OVPN)等功能。

1998年,国际电信联盟电信标准化部门(ITU-T)正式提出了OTN的概念。

从其功能上看,OTN在子网可以以全光形式传输,而在子网的边界处采用光-电-光转换。

这样,各个子网可以通过3R再生器联接,从而构成一个大的光网络,如图1所示。

因此,OTN可以看作是传送网络向全光网演化过程中的一个过渡应用。

在OTN的功能描述中,光信号是由波长(或中心波长)来表征。

光信号的处理可以基于单个波长,或基于一个波分复用组。

(基于其他光复用技术,如时分复用,光时分复用,或光码分复用的OTN,还有待研究。

)OTN在光域可以实现业务信号的传递、复用、路由选择、监控,并保证其性能要求和生存性。

OTN 可以支持多种上层业务或协议,如SONET/SDH,ATM,Ethernet,IP,PDH,FibreChannel,GFP,MPLS,OTN 虚级联,ODU复用等,是未来网络演进的理想基础。

全球围越来越多的运营商开始构造基于OTN的新一代传送网络,系统制造商们也推出具有更多OTN功能的产品来支持下一代传送网络的构建。

在OTN应用的初期,运营商和系统制造商更多地关注OTN作为传输层所具有的功能,本文也仅从传输层的角度来讨论OTN的结构和功能。

以太网的物理层实现以太网的媒体访问控制器,物理层编码芯片,介质和MDI接口、信号编码、MII接口引言为了能适应现代信息化社会长距离、高速率和高吞吐量的通讯需求,以太网协议设计了专门的传输介质和传输编码。

作为一个讨论嵌入式产品如何实现网络连接的系列科普文章(兼本人的学习笔记),本章以国际电子电气工程师协会发布的IEEE802.3为基准依据,以以太网具体使用的现状事实为切入点开展叙述。

在IEEE802.3系列协议中,以太网物理层被进一步划分,如图1-2所示:图1-2 以太网物理层的结构设计Linkspeed不同的以太网物理层结构也是不同的。

以百兆为例,可以看出,物理层被划分为PCS(物理编码子层)、PMA(物理媒体访问)、PMD(物理介质关联层接口,这个可选)、AUTONEG(自动协商层,这个也是可选的)这几个子层,我觉得MDI(介质相关接口)和MEDIUM(介质)也可以认为是OSI七层模型中物理层的一部分。

上图的右半部分应该是个集线器之类的东西。

其中PCS、PMA、PMD和AUTONEG功通组成一个完整的物理层芯片,可以看出物理层芯片就是通过MII接口接MAC层,通过MDI接口连接介质这样完成接收波形,解码,校验,编码成MII时序再转发这样一个工作流程。

物理层芯片和MDI接口在搭建嵌入式系统的电路设计中,当今市场上有一系列产品来实现以太网,已经非常便捷。

在这里我将嵌入式设备实现以太网连接分为这么几个组件或设备:媒体访问控制器(即MAC)、物理信号编码芯片(即PHY,或称为物理层芯片)、网络变压器,网口,双绞线四个部分。

本章我们将讨论日常用到的网线,网口连接器,网络变压器,物理信号编码和实现物理信号编码的芯片,不讨论除数据帧之外的各种流控帧,也不讨论半双工模式,而媒体访问控制器将放到下章数据链路层来讨论。

本章只讨论UTP双绞线(即常说的电口连接的铜质缆线)做以太网介质的情况,不讨论光纤。

在实际使用中,10M/100M以太网使用的是两对差分线,而1000M则需要四对差分线。

以太网供电(PoE)的IEEE 802.3af标准说明了通过以太网的CAT-5电缆如何分配高达12.95W的功率,使得网络设备能够在不采用AC电源线下运作。

该标准确立了一个独立于以太网数据传输的DC电源分配网络运作,它与现有的(10 Base-T、100 Base-TX和1000 Base-T)以及未来的以太网数据标准兼容。

802.3af 电源通过供电设备(PSE)来提供,该设备管理电源并区分需要电源的受电设备(PD)与单纯的数据设备。

由于PSE的检测方法可以做这个区分,用户就可以在现有网络上采用以太网供电,而不会毁坏仅用于数据传输的以太网设备。

802.3af的目的是推动一种新型的以太网设备(PD),它不需AC线电源来运作。

PD为终端用户提供了巨大的好处,使用户无需AC插座和从位于中心的不间断电源(UPS)吸取功率就可获得电源。

不用AC电源转换电路,PD需要一个符合802.3af的以太网供电接口和一个DC/DC转换器。

针对802.3af网络接口的集成电路简化了它们的实现,在缩短设计时间的同时,还有助于兼容802.3af。

集成电路不能解决以太网供电所有的问题,有一些必须在主板和系统层面来解决。

此外,没有一个解决方案能够适合每一个人。

设计师需要有自由度,能够在确保互操作的情况下为各自的应用设计相应的解决方案。

为了帮助设计师们更好地了解应用、802.3af标准和互操作等方面的要求,本文列举出PD设计必须解决的很多问题,并通过一个电路例子来说明可能的解决方案。

图1,图3中所示PD例子的I蠽曲线。

阴影部分是监测、分级和通电的IEEE限制以及作者所建议的限制。

PD的大部分IEEE 802.3af 标准是对PD的I-V曲线进行描述(如图1)。

该曲线被分割成三个不同作用的电压范围:2.7V至10.1V的检测、14.5V至20.5V的分级、电源接通/关断以及从30V 至57V的供电。

在这些范围内的PD表现受IEEE标准管理,但是这些范围之间的转换对互操作来说是同等重要的。

2.5 以太网的实际应用 2.5.1 与GX Developer通讯,通过路径设定 使用GX Developer软件,通过设定传输路径,可以实现与以太网模块的通讯,起到监控PLC软元件、上载和下载程序的作用。

1. 系统配置图 如图1-1所示

E71

QPLC:Q02HCPU+QJ71E71-1001??? 1??IP??:192.168.1.1

HUBPC: GX Developer 1??? 2??IP??:192.168.1.2

图1-1以太网模块与GX Developer通讯 2. 系统构成环境 硬件 (1)Q02HCPU模块 (2)QJ71E71-100以太网模块(起始I/O地址:0H) (3)HUB及以太网网线 软件 (1)GX Developer 8.52C

3. 软件设定步骤 (1)在工程数据列表窗口中依次选择:[参数] → [网络参数] → [MELSECNET/以太网],进入以太网的网络参数设置画面。 a. 在网络类型中选择“以太网”,每一项设置就会如图1-2所示那样显示。

b. 起始I/O地址中设定16点单元中以太网模块的其实I/O地址(十六进制),本例中设

置为“0”; c. 网络号设定CC-Link IE、MELSECNET/H、MELSECNET/10的目标以太网模块(设

置范围从1-239)的网络号,不要把网络号设定为已指定给现有系统和其他网络系统的网络号。本例中设为“1”; d. 组号中设定CC-Link IE、MELSECNET/H、MELSECNET/10的目标以太网模块(设

置范围从1-32)的组号,通过指定组号,可以使用相同组号与多QCPU站通讯数据。本例中设置为“0”; e. 站号中设定CC-Link IE、MELSECNET/H、MELSECNET/10的目标以太网模块(设

置范围从1-64)的站号,不要把站号设定为已指定给现有系统和其他以太网模块的值。本例中设置为“1”。 图1-2以太网模块参数设定 (2)在“操作设置”中设定以太网模块的IP地址、通讯数据格式等。本例中以太网模块IP地址设置为:192.168.1.1 如图1-3 所示

图1-3以太网模块操作设置 (3)设置PC侧的IP地址,使其与以太网模块的IP地址在一个网段中:手动设置IP地址为:192.168.1.2子网掩码使用默认的即可。如图1-4所示 图1-4 PC侧IP地址设置 (4)设定传输路径:[在线] → [传输设置],其中“PC I/F”选择“以太网板”,并将PC的站号设置为2;“PLC I/F”选择“以太网模块”,输入PLC的IP地址:192.168.1.1;在“其他站指定”和“网络通信路径”中分别选择“其他站(同一网络)和以太网”。如图1-5 所示 图1-5以太网模块传输设置 (6)进行通信测试,测试成功后就可以进行相关的监控和读/写程序的操作。如图1-6所示

图1-6通信测试 2.5.2 与VB通信,通过MX Component控件 MX Component的控件可以用于创建于PLC CPU进行通讯的用户程序,这样无须知道另一端得硬件和通讯协议也能进行通讯。本例中使用Visual Basic编写应用程序,经由以太网模块访问QCPU。 1. 系统配置图 如图2-1所示

E71

QPLC:Q02HCPU+QJ71E71-1001??? 1??IP??:192.168.1.1

HUBPC: Visual Basic 1??? 2??IP??:192.168.1.2

图2-1以太网模块与VB通讯 2. 系统构成环境 硬件 (1)Q02HCPU模块 (2)QJ71E71-100以太网模块(起始I/O地址:0H) (3)QX40数字量输入模块(起始I/O地址:20H) (4)HUB及以太网网线 软件 (1)GX Developer 8.52C (2)MX Component 3.05F (3)Visual Basic 6.0

3. 软件设定步骤 (1)GX Developer参数设定 (a)打开GX Developer软件,在工程数据列表窗口中依次选择:[参数] → [网络参数] → [MELSECNET/以太网],在网络类型中选择“以太网”,起始I/O地址中输入“0”,网络号“1”,组号“0”,站号“1”。如图2-2所示 图2-2以太网模块参数设定 (b)在“操作设置”中设定以太网模块的IP地址、通讯数据格式等。以太网模块IP地址设置为:192.168.1.1 如图2-3 所示

图2-3以太网模块操作设置 (c)在“打开设定”中,通讯协议选择“TCP”,打开方式中选择“MELSOFT连接”。如图2-4所示

图2-4 以太网模块打开设置 (d)设置PC侧的IP地址,使其与以太网模块的IP地址在一个网段中:手动设置IP地址为:192.168.1.2子网掩码使用默认的即可。如图2-5所示

图2-5 PC侧IP地址设置 (2)MX Component的设定 (a)打开MX Component软件,建立路径。如图2-6所示

图2-6 MX Component设定 (b)设置PC侧的参数:PC side I/F选择Ethernet board,Connect module选择QJ71E71,站号设置为2,如图2-7所示

图2-7 PC侧的设置 (c)设置PLC侧的参数:PLC side I/F选择Ethernet module,Module type选择QJ71E71,IP地址设置为192.168.1.1,站号设置为2,如图2-8所示

图2-8 PLC侧的设置 (d)在接下来的画面中设置站的类型及CPU的型号,然后对路径作注释。设置完成后,通信设置画面会自动弹出,请在此确认设定的内容,如图2-9所示

图2-9 MX Component设定内容确认 (e)在Connection test(通信测试)画面中执行通信测试,检查逻辑站号是否设置正确。如测试出现异常,请确认显示的错误代码,如正确则如图2-10所示

图2-10 MX Component通信测试 4. Visual Basic程序 使用MX Component软件提供的控件,通过Visual Basic软件编写相应程序,实现以太网模块与VB程序的通讯。 (1)调用ACT控件:[工程] → [部件],如图2-11所示

图2-11 调用ACT控件 (2)选择相应的控件,如图2-12所示 图2-12选择控件 (3)VB程序画面(软元件读出)如图2-13所示

图2-13 VB程序画面 (4)通讯调试 (a)ActEasyIF控件属性 启动VB后,确认ActEasyIF1的属性里“ActLogicalStationNumber”是否为1。这个号码与MX Component软件设定的逻辑站号是对应的。如图2-14所示

图2-14 AActEasyIF控件属性 (b)通讯测试 执行VB程序,依次点击[打开] → [监视开始]按钮,即可以监视X20~X27和D0~D4软元件里的数据。如图2-15所示

图2-15通讯结果 2.5.3 两台QPLC通过缓存功能通信(有顺序) 使用QJ71E71-100的固定缓冲存储器通讯功能可以实现两台QPLC之间的通讯。本例中QPLC1发送数据,QPLC2接收数据。

1. 系统配置图 如图3-1所示

QPLC1:Q02HCPU+QJ71E71-1001??? 1??IP??:192.168.1.1

QPLC2:Q02HCPU+QJ71E71-1001??? 2??IP??:192.168.1.2

图3-1以太网模块的缓存功能通信

2. 系统构成环境 硬件 发送端QPLC1: (1)Q02HCPU模块 (2)QJ71E71-100以太网模块(起始I/O地址:0H) (3)QX40数字量输入模块(起始I/O地址:20H) (4)QY40P数字量输出模块(起始I/O地址:30H) 接收端QPLC2: (1)Q02HCPU模块 (2)QJ71E71-100以太网模块(起始I/O地址:0H) (3)QX40数字量输入模块(起始I/O地址:20H) (4)QY40P数字量输出模块(起始I/O地址:30H) (5)HUB及以太网网线 软件 (1)GX Developer 8.52C

3. 软件设定步骤 (1)发送端(QPLC1)以太网模块的设定 (a)打开GX Developer软件,在工程数据列表窗口中依次选择:[参数] → [网络参数] → [MELSECNET/以太网],在网络类型中选择“以太网”,起始I/O地址中输入“0”,网络号“1”,组号“0”,站号“1”。如图3-2所示 图3-2发送端以太网参数设定 (b)在“操作设置”中设定以太网模块的IP地址、通讯数据格式等。以太网模块IP地址设置为:192.168.1.1 如图3-3 所示

图3-3发送端以太网模块操作设置 (c)点击“打开设置“,对以太网模块进行打开设置。顺控程序最多可以执行与16个站的外部设备的打开处理。一旦与外部设备打开连接,就可以使用MC协议、固定缓冲存储器通讯和随机访问缓冲存储器通讯进行通讯。 在“打开设定”中,通讯协议选择“TCP”,打开方式中选择“Active”,固定缓冲器中选择“发送”,通信顺序中选择“有顺序”,本地端口号和对方端口号都为“0401”,对方IP地址设置为192.168.1.2,如图2-4所示