切分轧制技术

一、切分轧制技术发展概况

切分轧制技术早在19世纪60年代就由美国和英国首先提出,并成功应用于旧钢轨的利旧方面,开创了切分轧制的先例,但此后切分轧制技术发展较为缓慢。具有现代意义的切分轧制技术始于20世纪40年代,美国的西拉库兹厂成功利用切分轧制生产出了小型材。在20世纪70年代,加拿大首先应用了两线切分技术生产棒材产品,自此,切分技术得到了快速发展,80年代,日本的新日铁、德国的巴登公司等利用导卫箱内切分轮切分法来实现棒材的多线切分投入大生产。在切分方法的实践中,人们先后尝试过圆盘剪切分法、火焰切分法、辊切法和切分轮切分法等多种切分方法。目前,无论是双线切分还是多线切分,广泛采用的都是带切分轮的专用导卫切分法,即利用带有切分孔型系统的轧槽,首先将轧件加工成由薄而窄的连接带相连的几个并联轧件,然后再利用安装在该架次轧机出口的带切分轮的专用切分导卫将切分带撕开,从而获得几个面积相同的相互独立的轧件,最后经后续道次轧制成成品。

二、切分轧制

1定义

切分轧制是指在轧制过程中利用轧辊孔型、导卫装置中的切分轮或其他切分装置将轧件沿纵向切成两线或多线的轧制技术。

2切分方法简介

(1)切分轮法:先用特殊的孔型将轧件或轧成准备切分的形状,再在轧机的出口处安装不传动的切分轮,利用其侧向分力将轧件切开。这种方法连轧机上普遍采用,是目前切分轧制主要方法。

(2)辊切法:利用轧辊孔型的特殊设计,在变形过程中将轧件分开,但轧辊强度和韧性要求高,轧辊孔型设计合理准确。

(3)圆盘剪切分法:利用剪切原理,用圆盘剪将轧件切开。剪刃由一定重合量,切分后有扭转,剪切设备较重,不用时移开,操作不方便较少用。

(4)火焰切分法:先将轧件准备成切分的形状,再用火焰纵向切开,消耗能源和损失金属,较少使用。

3切分轧制的优点

(1)切分轧制可以极大的提升中、小规格棒材的产量;

(2)在不增加轧机数量的前提下,生产小规格和生产大规格产品能够采用相同断面的钢坯,可以减少原料的种类;

(3)用同样的坯料生产同规格的产品,由于总变形率仅为单线轧制的1/2~1/4,因而可减少轧制道次。

(4)在增加产量的同时,终轧速度并未随之提高,有的规格采用切分轧制后,终轧速度还有所降低;

(5)无论是在现有连轧机上还是在新建连轧机上采用切分轧制技术,由于生产工艺仅局部变动,而且主要工艺设备并无特殊要求,因此具有投入少、产出高、见效快的特点。

(6)在条件相同时,采用切分轧制可降低钢坯温度加热炉40℃左右,燃料消耗减少20%,电耗可降低15%,轧辊消耗降低15%,生产总费用降低10% ~15%。

因此,切分轧制对于以生产热轧带肋钢筋为主的车间,尤其是小规格占较大比重的车间是比不可少的先进生产工艺。

4切分轧制的缺点

对料型要求更为严格,切头量要增加0.5%;切分带处容易形成毛刺,处理不易,形成折叠;方坯缺陷切分后暴露,形成表面缺陷;切分后需扭转,需配备扭转导卫。

5分类

根据切分后得到的轧件数量不同,可分为两线切分、三线切分和四线切分,目前国内少数先进钢厂已经开发出了五线切分。

三、切分原理

切分轧制技术发展到现在,通过一系列热轧状态下纵向切分轧件的方法进行研究,最终确定破坏并联轧件连接带的最佳方法是在连接带上建立足够的拉应力。用拉应力的方法对连接带进行破坏的过程包括三个阶段:首先,随着变形区的充满,轧制力的水平分力增大,钢料顶部单面承受压力;接着,压力增大到极限后,并联轧件的连接带上产生金属的塑性流动,并联轧件分离后横向移动,直至连接带完全破坏,形成分离开的独立轧件。因此,切分轧件的充要条件为:

∑Fσ≥S·σb

式中∑Fσ———各横向拉力之和

S ——连接带的微小面积

σ b ——金属强度极限

从式中可以看出,切分轧制稳定生产的条件是:在产生薄且窄的连接带的同时,还得有足够大的横向张力来撕开轧件。目前采用拉应力破坏连接带的方式有辊切法和切分轮法。对比辊切法和切分轮法的轧辊孔型,可以发现他们十分类似,都带有切分楔,而轮切法是将辊切轧制中只需轧辊切分的工序改为由轧辊和切分轮共同完成,增加了工艺设备的复杂程度。

采用辊切法时,切分轧制切分效果与切分楔的角度有关,而且在切分轧制中还有一个不可忽视的现象,就是切分后轧件在水平面内发生横向弯曲,切分后的试样易产生镰刀弯。这个现象说明,切分轧制是一个不均匀变形的过程。由于切分楔的存在,轧件中部连接带受切分楔相对压下大,必然造成中部纵向的延伸比两侧的纵向延伸率要大,也就是说轧件每经过一次带切分楔的道次,其左右两部分就会受到宽度方向上的拉应力。这种拉应力达到足以满足上述公式条件时,就不可避免的出现镰刀弯现象。为了克服切分后轧件镰刀弯造成的导向困难,最佳的方案就是轧件在切分道次加工后,保持一定厚度的连接带,使轧件保持纵向一体,然后用切分轮来切开它。经过大量的实验室实验和工业试验,目前能够满足上述公式的最佳的切分方法是采用切分孔型和轮式切分导卫的组合。

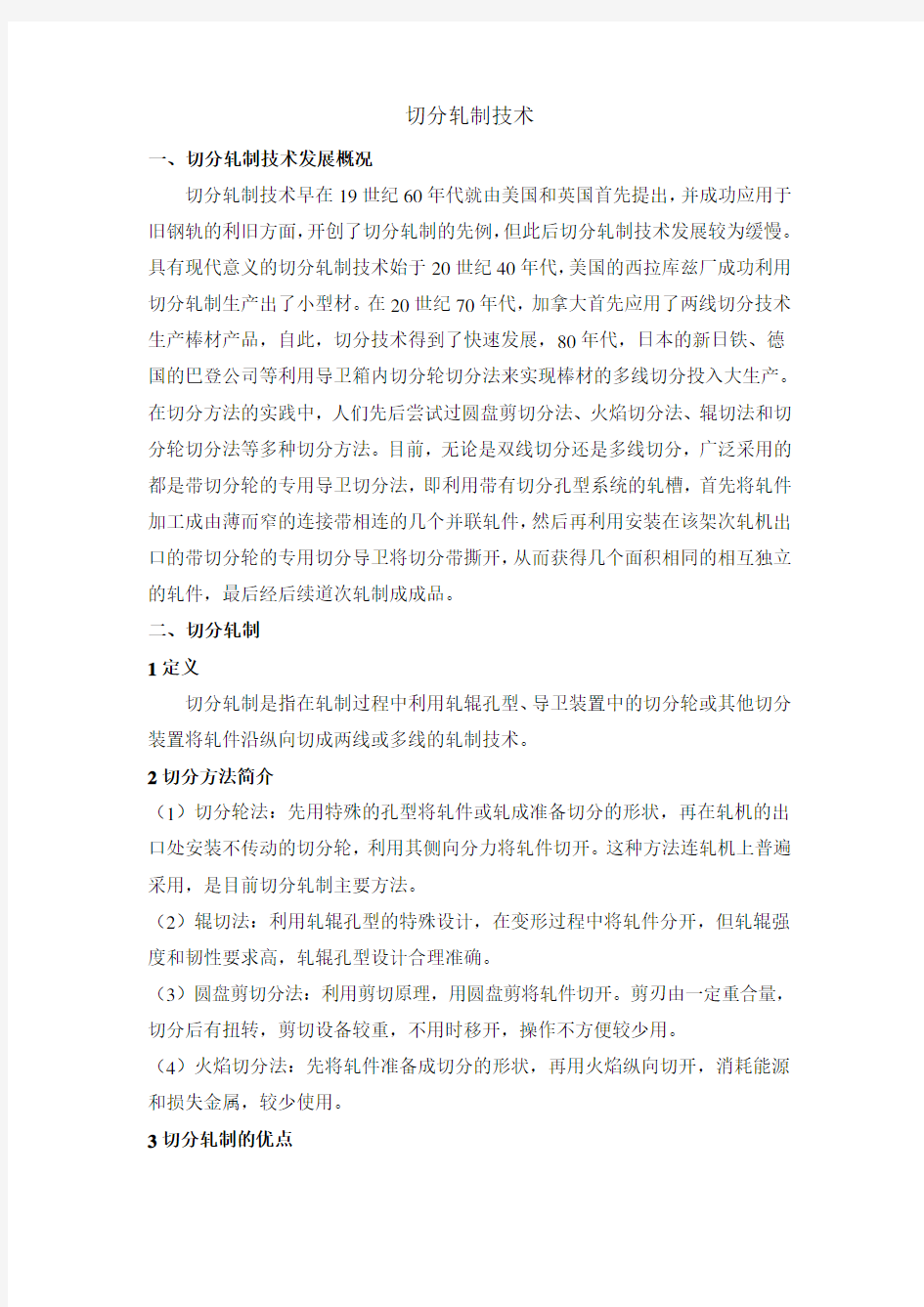

以两线切分为例,切分时轧件的受力状态如图1所示。中间连接带受三方向作用力共同作用,极易满足切分公式的要求,完成切分目的。另外,随着后续道次顺利咬入,连轧状态建立后,前推后拉,两切分轮外缘对中间连接体造成的作用力也将更大、更稳定,切分效果也就更好。

图1 切分轮撕开并联轧件示意图

1 切分轮

2 双圆轧件主体

3 中间连接体

四、切分轧制技术

目前国内大多数棒材连轧厂都采用了切分轧制技术,其中两线切分、三线切分轧制技术以成为小规格带肋钢筋生产的标准工艺,其技术核心和工艺诀窍已被普遍掌握。而四线切分轧制技术应用难度较高,目前来看只有萍钢、山东石横特钢等少数几家应用的比较成功。

1两线切分轧制技术

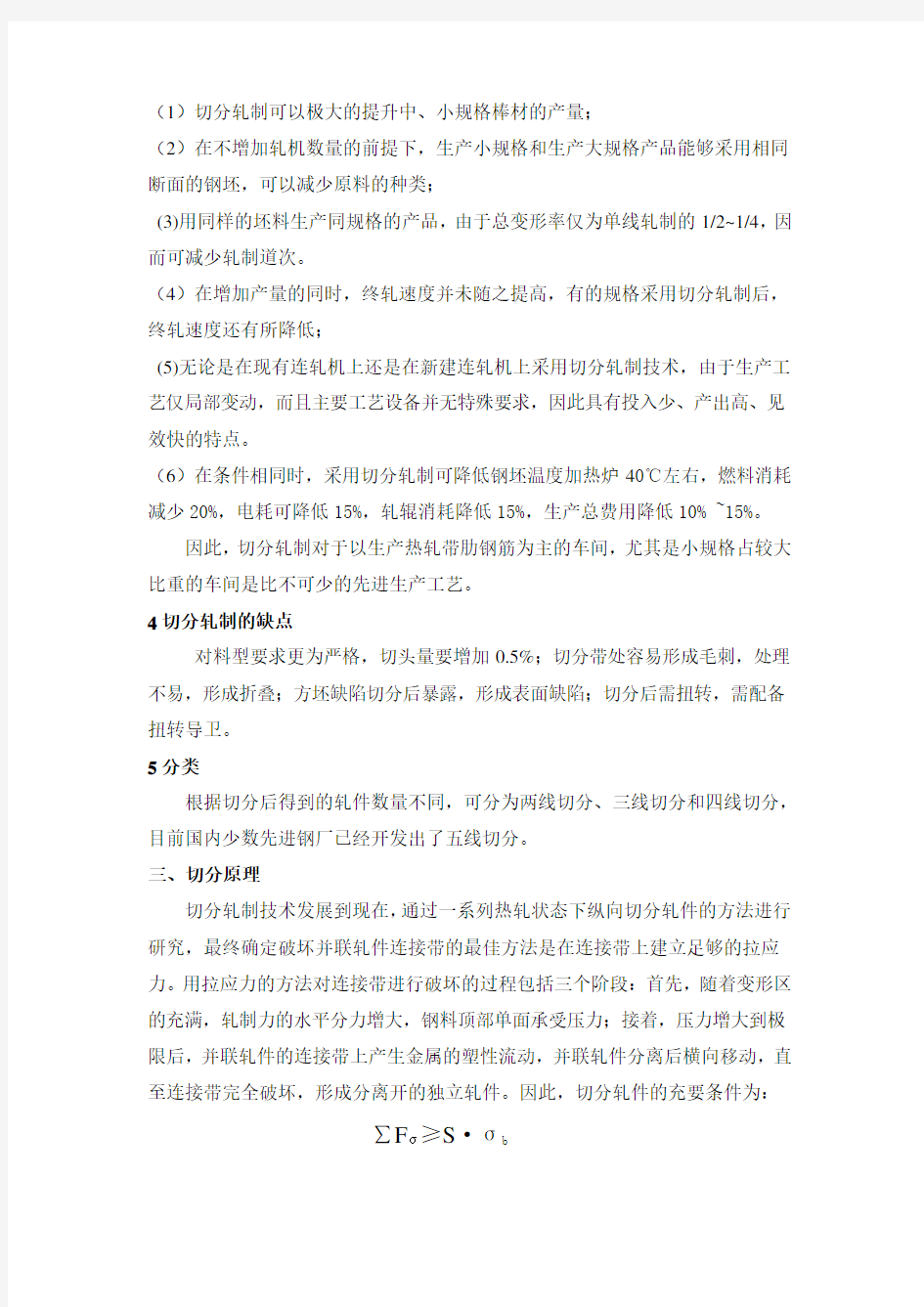

图2 典型的两线切分孔型系统

图2 为典型的两线切分孔型系统,在K4机架进行预切,在K3机架可得到切分需要的并联轧件。并联轧件的分离是依靠安装在K3机架出口的带一对单楔切分轮的专用两线切分导卫实现的。

两线切分轧制技术的关键点在于切分道次的孔型和切分轮的配合,切分轮楔角要比孔型楔角大一定角度(15°~20°),以保证切分轮有足够的张力将并联轧件切开。为了达到切分道次满足轧件切分的要求,还需要在切分以前的道次形成合理的预切分轧件。

2三线切分轧制技术

三线切分轧制技术是从两线切分轧制技术演化而来的。其总体技术思路是通过特殊孔型加工出三线并联轧件,然后利用切分孔型加工出具有薄而窄的连接带的三个并联轧件,由切分架次出口的三线切分导卫实现切分为三根独立轧件的过程。典型的孔型系统和三线切分轮工作示意图见图3和图4。

从图4可以看出,三线切分轧制与两线切分轧制最大的区别在于:两线切分导卫是用一对切分楔对两线并联轧件施加压力,使两线轧件分别横向运动完成切分过程;三线切分导卫用两对切分楔对两线并联轧件施加压力,使三线并联轧件两侧的部分分别横向运动,而中间一线不承受压力,沿直线运动,由此完成三线切分的过程。虽然表面的现象不一样,控制的难度也有显著增加,但切分的机理仍然是相同的,都是由产生的横向拉应力来完成撕裂连接带的目的。

3四线切分轧制技术

四线切分轧制技术最先由广钢棒材厂于2000年从德国巴登公司引进,已在国内多多家钢厂应用多年,特别是最近几年,各大钢厂陆续投入到了四线切分的研发和应用中,使四切分轧制技术得到进一步的推广。

四线切分轧制工艺是把加热后的坯料先轧制成扁坯,然后再利用孔型系统把扁坯加工成四个断面相同的并联轧件,并在切分道次上沿纵向将并联轧件切分为四个面积尺寸相同的独立轧件的轧制技术。典型的四线切分孔型系统如图5所示。

如何将K3架次轧出的四个并联轧件切分成完全独立的四个轧件是四线切分轧制技术的关键。这主要是靠安装在K3轧机出口的专用切分导卫实现的,如图6所示。

该导卫与常见的两线切分、三线切分导卫完全不同,它装有两对切分轮,第一对切分轮有两对切分楔,四线并联轧件通过该对切分轮后,首先被切分成三部分:两侧的两个独立轧件和中间的一个两线并联轧件;第二对切分轮有一对切分楔,两线并联轧件通过该对切分轮后,被切分成两个独立的轧件,于是,四线并联轧件就被切分成四个独立的轧件。因此,我们可以把四线切分过程分解成两个步骤,第一次切分可以看做是三线切分,见图7,第二次切分可以看做是两线切分,见图8。也就是说,四线切分轧制技术是两线和三线轧制技术的组合,见图9。

另外,在有些钢厂在切分时,是采用的其它切分顺序,出切分孔型K3的轧件,首先对中间两线之间的连接带进行第一步切分,使轧件对称的一分为二,然后对外侧的两个连接带进行同时切分,使轧件分为四根,这种切分次序满足了轧件在切分过程中的对称受力、对称分配面积的要求,但因切分时,轧件张开的角度较大,更容易产生切分导卫堆钢,因此只有少数钢厂采用了这种切分次序,如昆钢玉溪新兴钢铁,见下图。

五、我厂目前切分轧制的应用情况

川威集团2#高棒生产线于2010年5月23日建成投入试生产,设计生产能力100万吨/年,最高轧制速度为16m/s,主要产品为φ12~φ25mm的热轧带肋

钢筋。全线轧机共18架,呈平立交替布置(其中16#、18#机架为平立可转换轧机),由粗轧机组φ610×4+φ480×2、中轧机组φ480×6和精轧机组φ380×6组成,全部为高刚度短应力线轧机。粗中轧采用无孔型轧制技术,可降低辊耗和提高生产效率。粗、中轧机组采用微张力轧制,精轧机组中采用活套无张力轧制,产品尺寸精度高。中轧后设有预穿水水冷装置,精轧后设有轧后水冷装置,可实现控轧控冷工艺,提高钢材组织和性能。成品采用自动打捆机打捆,包装整齐美观。

2#高棒在设计时,φ12~φ14mm规格采用三切分轧制,φ16~φ20mm规格采用两切分轧制,φ22~φ25mm规格为单线轧制。主电机能力为1-2架为600KW,3-12架为800KW,13~15架为950KW,16~18架为1250KW,设备能力具有一定的富裕量,经过一年来的不断努力,φ22mm规格的两线切分轧制技术、φ20mm规格圆钢的的两线切分轧制技术及φ12mm规格的四线切分轧制技术相继开发成功,并进行了批量大生产。目前,各规格轧制方式如下:1热轧带肋钢筋

φ12mm 四线切分轧制

φ14mm 三线切分轧制

φ16mm~φ22mm 两线切分轧制

φ25mm 单线轧制

2热轧光圆钢筋

φ20mm 两线切分轧制

六、四切分常见疑难问题及解决方法

1切分刀粘钢

切分刀粘钢是指切分轧制生产过程中,切分刀两侧或一侧粘渣,最终导致切分故障的现象,切分刀粘钢的原因主要有以下几个方面;

(1)开轧温度过高。如果开轧温度过高,在精轧区切分过程中,切分楔处压下量非常大时,因急剧变形产生大量的热,造成局部金属温度迅速升高和切分带形状不规矩,引起切分刀粘钢。

(2)来料过大或过小,切分轧制遵循斧头原理,来料必须与16架切分楔处角度匹配。15料形过大或过小,都会造成切分困难,导致切分带过大,轧件前

进过程中,切分带与切分刀发生摩擦,引起粘钢。

(3)切分轮切偏或没对准轧槽。切分导卫安装,必须保证切分楔,切分轮,切分刀三点一线,

(4)对中良好,如果安装不正,导致料与切分轮不能对正而切偏,造成切分带过大,与切分刀发生摩擦,引起粘钢。

(5)切分刀冷却不好,切分导卫必须保证充分冷却,尤其是切分刀,正常生产过程中因坯料,轧槽磨损等原因,造成轧件表面带细小氧化铁皮,切分带形状不规矩,与切分刀摩擦粘在两边,如果冷却效果不好,就会越粘越多,最终导致冲出导卫堆钢,和下游轧机无法调整。

(6)切分刀间距不合适,轧件进入切分盒后,成一定的角度,如切分刀间距未设定好,就会出现轧件件与切分刀发生摩擦而粘钢。

(7)切分孔型设计不合理,15,16架孔型系统设计非常重要,切分角设计必须匹配。

(8)轧机刚性差,弹跳大,料形控制差。

(9)切分刀长度不合适,三切分更为明显,离切分轮过近造成排渣不方便,引起粘钢。

(10)切分轮角度设计不合理,切分不顺利。

(11)12到18架料形没有控制好,料发生便斜扭转,过大过小,头大尾大造成粘刚。

(12)钢坯自身有问题有夹杂气泡开花。

(13)关键架次轧槽老化或蹦槽。

(14)关键架次导卫梁和导卫未对正轧制中心。

(15)各架次张力没控制好或刚温不稳定。

(16)导板或导板磨损过度或导卫导槽装配有问题。

切分刀粘钢解决方案

(1)按工艺要求控制好钢温,在满足主电机负荷的情况下,钢温应控制在1000到1050摄氏度,最好不要超过1100摄氏度。

(2)严格按工艺要求控制好料型尺寸,粗轧六架料型尺寸偏差控制在±0.5 mm以内,中轧尺寸偏差控制在±0.3mm以内,精轧尺寸偏差控制在0.2 mm以

内。预切分和切分架次料型应严格按工艺要求控制。保证切分架次的充满度。

(3)切分导卫安装要精确,保持切分刀,切分轮,切分槽在同一直线上,同时加强切分导卫及轧槽的冷却,及时观察料型的转钢程度。

(4)设计人员对孔型要做好设计校对工作。

(5)切分刀的间距是一定的,仔细检查切分刀间距是否合适。

(6)按要求控制好各道次料型。

(7)及时做好轧线在线检查。正确安装导卫及导卫梁。

2.切分轧制线四线差问题。

切分轧制工艺虽然有效提高了作业率,使产量大幅度上升,但是受钢温波动,轧槽磨损,孔型系统设计,导卫安装,轧槽加工精度等各方面因素影响,每根轧件尺寸都不可能完全一样,即存在线差,若在获得较高经济效益的同时,又要求保证钢材质量,这就要求必须通过各种手段来缩小各线差距。线差产生的主要原因有以下几个方面;

(1)预切分15架或切分16架进口导卫没对正轧线,偏向一侧,此时来料被切分后偏向的一侧由于断面积大,导致此线成品尺寸大。

(2)孔型磨损不一致。由于轧槽冷却不一致,前道次料形不规矩或导卫孔型设计等各方面因素影响,磨损严重的一线断面积就会增大,造成成品尺寸的差异。

(3)两侧辊缝不一致。在换辊调试时,由于15—18架两侧辊缝控制不一致,辊缝大的一侧孔型面积就大,从而导致成品存在差异。

(4)轧槽加工精度不高。这主要与轧辊材质,制修车间成型刀具磨损及修复精度,加工方式有关。

(5)12---16架次料形控制有问题。切分生产非常注重12—16架次料形的匹配,匹配不好就会造成线差。

四线差的解决方法

(1)准确安装导卫。在换辊前要预调好导卫,确保各方位对中,并固定好。

(2)改进15,16架冷却水管,加强冷却效果,生产过程中做好点检。

(3)换辊时点动轧机,用同样的焊条测两侧辊缝,偏差控制在0.1mm以内。

(4)改进轧辊材质,15,17,18采用高速钢轧辊。联系加工部门提高加工

精度。

(5)严格按工艺要求控制好各道次料形,按要求用样棒调整导卫间隙。

3 18架顶出口故障

切分轧制生产过程中,18架顶出口故障发生较为常见,是制约四切分生产的一个主要故障点,主要表现为内侧或外侧两线钢前端向切分带方向急剧弯曲,将导管的舌尖顶掉,或弯曲180度从出口冲出来卡在导槽内堆钢。产生这种现象的主要原因有以下几个方面;

(1)孔型设计存在缺陷,主要是孔型设计时参数的分配存在问题,造成调整难度过大,对职工整体素质和操作水平要求极高。

(2)17架孔型槽口设计过大,切分带无法很好加工。

(3)料形控制不准确。15架充满度不好,或16架料形过小,切分后两线前端严重不对称,在17架变形不均匀,且对切分带加工不好,进入18架产生顶出口现象,或者12—16架料形过大,18架变形剧烈且不均匀,造成顶出口现象。

(4)15架16架导卫间隙控制不合适对中性不好,轧件前端弯曲在切分时切偏,造成头部尺寸过大或过小,经17架后,造成18架顶出口。

(5)切分带处温度较高,在18架不易脱槽。

(6)导卫设计有问题或18架出口内腔尺寸过大,离轧辊相对较远,不能有效阻止18架头部形状变化。

(7)18架轧机导卫,导卫梁未按要求装配对正。

(8)17架料形与进口导板安装配合不好。

(9)切分导卫未按要求装配,或切分轮偏心方向不对或方向不统一。

(10)前面架次间转钢,尤其12—13架之间。

(11)17架出口扭转角度没调好。

(12)轧槽磨损严重。

18架顶出口故障的解决方案

(1)优化孔型系统,重新分配各道次压下量。确定生产工艺。

(2)摸索最佳工艺,重点是加热参数,各架次料形尺寸,各架次速度及电流参数,形成标准在各班组严格执行。

(3)提高轧机导卫装配水平,重点做好精轧15-16架轧机导卫的装配,确

保轧机刚性及轴向稳定性。严格做好导卫预调及安装工作。

(4)对切分带进行重点冷却。

(5)改进18架导卫形式和内腔尺寸,控制在一定范围,使舌尖尽量靠近变形区,提高导向性。

(6)17架料形与进口导板安装应遵循以下原则;17架孔型未充满时,导板不易偏向切分带。17架孔型充满时,导板应偏向切分带反方向.

(7)及时检查轧辊磨损情况。

七、四切分轧制操作要求

1坯料要求

钢号组必须严格按要求对坯料进行验收,做到不合格的坯料不入炉。

1.1 规格:158×158×坯重;

对角线长度差:≤7mm;

边长允许偏差:±5.0mm。

1.2 表面要求:无表面结疤、划痕,振痕不严重;无毛刺、表面气孔。

1.3化学成分:

2.加热要求

2.1停轧降温制度

2.2加热制度

3、过程温度控制

4、料型尺寸控制

各生产班必须对料型尺寸进行严格控制,各道次标准尺寸见下表:

5、水冷器控制

(1)中轧预穿水不投用;

(2)轧后穿水冷却开启方式从第一段依次往后开(在第一段未开完的情况下,不开第二段),直至上冷床温度满足要求。

(3)所有导槽必须对中,穿水箱后导管用工程线找正,18架后导管前后位置要适当,不能阻挡热检信号。

(4)所有导槽槽内必须光滑,无焊渣等影响钢行走的异物。

6、各飞剪、活套等参数设置合适。活套起套辊、压套辊转动灵活,辊轮不得有严重磨损现象。

7、轧辊装配要求:

(1)满足工艺要求,导卫中心线与轧槽中心必须对正,切分导卫必须保证冷却、油气润滑良好。

(2)上下轧槽必须严格对正,不得有窜辊现象,两端辊缝一致且符合工艺要求。

(3)冷却水管必须对正轧槽,导卫梁两端平齐且固定可靠。

(4)轧辊弹跳值不得大于0.30mm,轴向窜动量小于0.10mm。

8、负片差控制目标:-3.5±0.5%

9、精整区

(1)认真检查裙板及辊道,确保不影响上钢(所有辊道必须运转稳定,磨损严重的辊子必须换掉,辊子在旋转过程中不允许发生明显的振动现象。

(2)钢材通常定尺:9m,打捆机打4道,定尺精度:±25mm(常温)。

(3)剪切时必须剪掉钢材前头、后尾缺陷,禁止发生摞剪、漏剪现象,剪切端面要齐整,打捆要紧。

(4)标牌焊接牢固,若转运过程中发生脱落现象,应及时用铁丝绑牢。

八、总结展望

切分轧制随着切分线数的增加,工艺控制难度越大。但是无论切分线数的多少,切分轧制的技术核心在于两点:一是选择合适的切分孔型系统在切分道次得到符合要求的并联轧件;二是通过安装在切分机架出口的专用切分导卫顺利实现并联轧件的切分,得到几根独立的并联轧件。至于如何在实际生产中运用和掌握切分轧制技术,实现工艺的合理、稳定和顺行,只有在生产实践中进行长期的摸索,积累丰富的经验,才能掌握切分轧制技术的诀窍。

切分轧制技术,目前已逐渐成为现代棒线材轧机生产小规格棒材、特别是热

轧带肋钢筋的主要方法,并为现有轧机扩大产品规格范围提供了有效途径。另外,切分轧制还为连铸与轧钢生产之间的匹配创造了条件,充分发挥出齐生产能力,并达到了节能降耗、降低生产成本的目的。切分轧制技术未来的发展方向,也向着切分的线数越来越多、轧制速度越来越块、切分产品规格范围越来越宽的方向发展。

棒材切分轧制导卫系统的应用与改进 2006-7-12 11:39:18未知来源供稿 1 前言 莱芜钢铁集团有限公司(简称莱钢)由意大利DANIELI公司引进的全连续式棒材及轻型材生产线,以生产圆钢、带肋钢筋为主,年产量近60万t。该生产线共有18架轧机,粗轧6架为悬臂式,中、精轧12架均为卡盘式;采取平立交替布置,其中14#、18~轧机为平立可转换机架。该生产线设计可进行带肋钢筋切分轧制。切分轧制与传统轧制在工艺上的不同之处是把一支轧件利用轧辊孔型切分成两支以上的并联轧件,再利用切分导卫将并联轧件切分成单支轧件。该套轧机全部从国外引进,装备水平高,其工艺件种类繁多,结构复杂。尤其是切分轧制,因其工艺的特殊性,对导卫系统的要求更为严格。而在实际生产过程中,出现的问题也比较多。为了保证正常生产,除了加强工艺件的基础管理之外,还在工艺件国产化和适应性改进等方面进行了探索。 2 切分轧制导卫系统 在切分轧制过程中,导卫系统除了保证轧件准确地进入孔型进行轧制之外,还有切分并联轧件的作用。在实际生产中,导卫系统在保证轧制过程中轧件变形的稳定性以及弥补孔型设计的不足等方面也起着重要作用。该生产线切分轧制的导卫系统根据安装位置不同,立式机架入口采用滚动导卫,水平机架入口采用滑动导卫;出口除切分机架为切分导卫外,其余均采用滑动导卫,其中中、精轧出口采用出口导管。滚动导卫一般为两轮,但切分轧制的专用滚动导卫为四轮。 粗轧轧制速度低,来料断面大,对导卫的冲击较大,采用简单的滑动导卫。而中、精轧机一般采用带导卫盒的滑动导卫,调整方便。滚动导卫对轧件摩擦小、夹持作用强,除了保证对轧件的导向作用外,还可以有效地避免倒钢。切分轧制专用的四轮滚动导卫对轧件则具有一定的矫直作用。为了方便调整,滚动导卫内部设计有专门的调整机构,以调节导轮的中心距,使导轮能够准确地夹持轧件。同时为保证滚动导卫能够较长时间正常运行,对导轮轴承的润滑以及导轮、夹板的冷却要求非常严格。切分导卫主要包括切分导嘴、切分轮、分

18螺切分轧制两线差问题的解决 摘要:针对两线轧制两线差问题进行了分析,提出了具体的改进措施和调整方法。改进后,确保产品质量、定尺率、成材率均提高0.2%以上。 关键词:棒材;切分轧制;孔型设计;两线差。 一、概况 柳钢棒线型材厂一车间自18螺带肋钢筋实施两线切分轧制后,两线差最大长度差达300mm以上。由于两线轧件在冷床的同一齿条中,冷床的1个动作周期 同时移动2根钢,在对齐辊道上,两线轧件的横筋相互咬合,因此轧件头部不易 对齐,如果强行对齐,会造成轧件弯曲,形成乱钢。在定尺冷剪时,为了保证每 根轧件的剪成定尺,每手钢有一半必须多切300mm左右,造成剪切废品量增多,且非定尺量增多,剪切周期长。另外,由于轧件在冷床上对不齐,因而产生较多 非定尺量,降低了定尺率、成材率,同时也给精整后区棒材的分选收集带来较大 难度,降低了精整后区的处理能力,制约了切分产量的提高,产品入库质量也难 以得到有效保障。 二、产生原因分析 对生产中存在两线差进行观察、分析得出:两线差与两线轧件尺寸差有一定的 对应关系。在钢筋内径上下面尺寸相等情况下,纵筋尺寸较大的一线长度较长。 两线差即轧件切分成2根轧件后,两线金属断面积往往不同,有一定差值,主要 体现为两线轧件内径上下面尺寸相同情况下,纵筋尺寸有差别。与传统单线轧制 相比,切分轧制调整的难点是要保证两线差尽可能小,而且要保持稳定。两线差 越小,切分稳定性越高,两线成品尺寸精度越高,轧件两线也越易保持长短一致。 三、解决措施 1、解决切分轧制的两线差问题,首先是保障中轧来料稳定,在料型高度相 同的条件下,头中尾宽度尺寸相差不超过1mm,为稳定精轧两线轧件的尺寸差提供条件。棒线型材厂一车间精轧切分孔型系统如图1所示。其中15#轧机轧出的 料形为梅花方形,16#轧机的孔型为预切分孔,哑铃形,17#轧机将轧件切分成2线,切分后的轧件经双线活套器,在18#、19# 轧机进行轧制。 图1 精轧区轧机布置及切分孔型系统 对于两线差的调整控制,主要是针对15#、16#、18#轧机的料形及导卫装置。 15# 轧机轧出的料形很关键。对15# 轧机的调整,要保证轧出标准的梅花方形, 斜面尽量小;如果料形不正,存在斜面或未充满现象,则在16# 轧机的预切分孔 中料形易发生扭转,导致轧件不易进入17#轧机切分孔,并影响16#轧机预切分 孔两线金属流量预分配的稳定性。另外,轧件在15# 轧机前轧制时,要求微张力 尽量小,以防出现大头大尾现象,并且要尽量减少15# 轧机的轧制吨位,以确保 孔型形状。 2、16#轧机预切孔基本决定两线金属的流量,在调整中该孔要尽量充满,以 保证料形在孔型中的稳定性。调整两线差主要是调整16# 轧机的入口导卫装置。16#、17# 轧机入口导辊要确保扶正轧件,16# 轧机的入口导辊间距应比来料小0.3~0.5mm,17# 轧机的导辊间距要与来料相同或稍小。16#、17# 轧机入口 导辊扶正轧件的原理同单线轧制有所不同,尤其是17#轧机进口.料形的两侧为 上一道次料形的宽展形成,不可作为导辊扶持轧件的基准面。16# 、17# 轧机入 口导辊扶正轧件原理如图2所示。为确保导辊能准确地扶正轧件,制作了16#、 17# 轧机入口导辊专用调整样棒,可精确调整导辊间距。

棒材三切分轧制要点 3、Φ14*3三切分螺纹钢轧制调试工作,特提出工艺要求如下: 1、原料工严把原料质量关,杜绝有肉眼可见缺陷的钢坯入炉。 2、看火工按工艺规程要求,严格控制钢坯出炉温度,既要防止钢坯高温氧化甚至脱碳现象,影响钢材性能,又要防止低温钢轧制损坏设备甚至造成轧制事故。 3、导卫的调整与安装3、1 导卫在上线前必须对油路、水路、轴承等进行检查,确保油路、水路畅通,零部件完好,并对导卫加油。3、2导卫上线前的调整应坚持以下原则:①、粗轧滚动导卫的开口度比标准料型大22mm为宜;精轧滚动导卫的开口度比标准料型大0、 10、5mm,以用手转动其中一个轮子时,另一个轮子也能转动,且无明显阻力为宜。⑤、要特别注意切分刀片中心线必须与切分轮两切分刃在同一直线上,并与铲嘴内孔中心线吻合。⑥、铲嘴在设计时已经考虑到来料与轧槽形状,在现场安装时铲嘴离轧槽的距离控制在135。范围内。3、3导卫在安装时尤其是 15、16架进口导卫,必须保证导卫中心线与孔型中心线相吻合,以保证切分开的料型尺寸上的一致性。

4、轧辊在安装时必须保证轧辊装配的正确性以及轧机安装前轧辊轴承的加油工作;保证轧辊安装时上下轧槽的对正、磨槽以及轧辊两端辊缝的一致性,要求精轧机两边辊缝差小于0、1mm。 5、必须保证各机架孔型中心线对正轧制线,以防止轧槽偏磨,保证料型的正确性。 6、料型控制6、1轧制过程中的料型控制严格执行《工艺技术规程》要求。6、2第一次轧制前,中轧、 13、 14、15架必须各试轧21150℃ 7、轧制过程中1#剪必须切头、尾。 8、轧制初始阶段应投入活套。 9、保证裙板平直以及上位与下位的准确性。 10、调整倍尺剪时,必须保证倍尺剪剪臂原位水平及剪切位置的垂直,以防止倍尺轧件的头尾弯曲。 11、试生产前,冷床输入辊道中有问题的辊子和电机应换完。 12、利用检修时间调整对齐辊道,保证对齐辊道平直;3#台操作工应选择合适的对齐辊道速度。

槽钢孔型设计 5.5.1概述 目前国内生产的角钢有三种类型:一种是普通槽钢,其执行的产品标准为GB707——88;另一种为轻型槽钢,其执行的标准为YB164——63;第三种为集装箱专用槽钢,通常有Hxdxb=113x10x(39—41)或113x12x(39—41)两种规格。 槽钢的规格都以腰部宽度的厘米数来表示,其型号自5#至40#。目前国内中小型连轧机生产的槽钢为5#至16#。在同一型号中槽钢又可按照不同腰部厚度及腿部高度分为若干种。槽钢的规格目前已经标准化了。 轻型槽钢的主要特点是壁厚比普通槽钢的壁厚小,型号越大,壁厚减薄量越大。轻型槽钢的断面系数大,质量轻,节约金属,故又称经济型断面武钢。这种经济型钢在东南亚得到了广泛应用。 集装箱专用槽钢铁特点是腰部厚度比普通槽钢的腰厚,而其腿又比普通槽钢腿短,而且其断部有Cx45o倒角的要求。这种槽钢主要是随着集装箱的国际化而发展起来的,它主要用于集装箱的门框上,一只集装箱仅用两根这种类型的槽钢,所以目前国内的需求是每年约为2万吨。 槽钢的特点是腿部较长,腿部内侧斜度较小(约10%)。根据标准GB707——88,槽钢型号愈大,腰部截面积占总截面面积的比例 F腰/F也愈大。普通槽钢的号数与F腰/F的关系如图5——51所示。 因此在轧制大号槽钢时,若腰部延伸大于腿部延伸,则容易引起

腿长的剧烈拉缩,即使延伸分配合理,腿长也容易波动,而超出公差。又如在轧制集装箱专用槽钢时,F腰/F=72.16∽76.58%,这个值远大于40号普通槽钢的F腰/F值,在生产中往往发现:即使μ腰大与μ腿相同,但由于轧制过程中腿部的外侧壁磨擦力大于腰部的磨擦力,因此在腿部厚度方向磨损较快,从而产生μ腰>μ腿的情况,导致了腰部拉腿收缩的后果,使腿长往往小于产品标准规定。 5.5.1槽钢孔型系统 轧制槽钢的孔型系统有直轧孔型系统、弯腰式孔型系统、大斜度孔型系统及工字钢轧制系统。 上述孔型系统都不得有切深孔、控制孔、成品孔三种孔型组成。直轧孔型系统腿部外侧壁斜度较小,一般成品孔为1∽1.5%,其它孔型为4∽10%;而且切槽深,当孔型磨损后重车量大,往往一对轧辊只能使用1∽3次。另外轧件不易脱槽,易造成冲卫板、缠辊等事故。 弯腰式孔型系统可采用较大的腿部外侧斜度,成品孔为5∽10%,其它各孔为10∽20%;孔型磨损后的轧辊重车量小,轧辊使用寿命长;轧件容易脱槽,减少了对卫板的冲击和缠辊事故。 大斜度孔型系统即孔型的侧壁斜度比弯腰式的还要大,其成品孔可达12%,其它各孔的斜度可达30%以上,因而在轧辊的重车次数、轧件易脱槽、减少各类轧制中的生产事故等方面这种孔型系统都优于弯腰式孔型系统。同时由于其轧辊上的各点的直径差小于上述两种系统的直径差,因此由于速度差而产生的拉缩腿部的现象比上述两种有所改善,所以还可适当减小坯料的高度。

热轧圆钢及线材孔型设计软件使用说明书 热轧圆钢及线材孔型设计 说明书(V1.0) 二零零四年七月 版权所有 1

目录 第1章绪论…………………………………………………………… 1.1概述……………………………………………………………… 1.2软件功能………………………………………………………… 1.3运行环境………………………………………………………… 1.4用户界面………………………………………………………… 第2章工艺参数输入………………………………………………… 2.1概述……………………………………………………………… 2.2钢号及成分……………………………………………………… 2.3原料面积计算…………………………………………………… 2.4成品面积计算………………………………………………………… 2.5延伸系数计算…………………………………………………… 2.6轧制速度输入…………………………………………………… 2.7轧机形式/温度……………………………………………………2.8保存/返回………………………………………………………… 第3章孔型参数输入………………………………………………… 3.1概述……………………………………………………………… 3.2孔型形状………………………………………………………… 3.3翻钢形式………………………………………………………… 3.4延伸系数………………………………………………………… 3.5轧辊直径/材质………………………………………………… 3.6速比……………………………………………………………… 3.7轧件温度………………………………………………………… 3.8延伸系数修改………………………………………………… 2

Φ20 mm 螺纹钢筋三切分的工艺设计与开发 【摘要】近年来,多切分轧制是提高小规格钢材产量的最佳手段。2014年上半年,轧钢厂为提高机时产量,降低生产成本,在Φ20规格二切分的基础上自主开发Φ20规格三切分的工艺。本文介绍了龙钢公司轧钢厂棒材二线车间的主要工艺及设备,Φ20 mm 螺纹钢筋三线切分工艺设计以及开发成果。 【关键词】Φ20mm 螺纹钢筋三切分工艺设计 1主要工艺及设备概况 陕西龙门钢铁有限责任公司轧钢厂棒材二线于2013年7月建成,全线轧机共18架,分为粗轧、中轧、精轧三个机组,每个机组由6架轧机组成,粗中轧机组呈平、立轧机交替布置,精轧机组呈“平-立-平-平-平-平”布置,利于实现多线切分。精轧机组设6个立式活套,轧件在粗中轧机组中为微张力轧制,在精轧机组中使用无张力活套轧制。 2三线切分生产工艺设计 2.1 总体思路 Φ20mm螺纹钢三切分生产能否成功关键在于对精轧区孔型系统、导卫的选择及设计。在分析总结Φ16纹钢三切分孔型系统、导卫设计及生产实践的基础上,本着依靠自行设

计、自行开发的原则,从利于生产的顺行和导卫的共用性出发,孔型系统和导卫仍然采用与轧制Φ14m、Φ16m螺纹钢三切分相同的孔型系统和导卫总成。即孔型系统K7~K3采用圆-平辊-扁箱-预切-切分孔型,粗中轧孔型不变,即K7以后为无孔轧制,K7为圆孔,成品孔和成品前孔与双线轧制相同,导卫总成不变,只改进部分插件。 2.2 孔型设计 K3~K7道次孔型见图2。 (1)K7选择圆孔型,根据面积推算,孔高设计尺寸 H=52mm。(2)根据经验,K6设计为平孔,K6的辊缝设计值取S=23.5mm。(3)K5为扁方孔型,根据Φ12mm、Φ14mm 螺纹钢三切分生产经验及有利于料型控制的原则,孔高设计为55mm,槽底宽设计为25mm,侧壁斜度设计为0.122,圆角设计为R=4.5mm。(4)K4为预切分孔型,其目的是减小切分孔型的不均匀性,使切分楔完成对扁方轧件的压下定位,并精确分配轧件的断面积,尽可能减轻切分孔型的负担,从而提高切分的稳定性和均匀性。根据Φ16mm、Φ14mm螺纹钢三切分生产经验,此道次延伸系数最佳范围在1.25~1.32之间,在设计时,考虑稳定性等原因,中间一线面积比两侧略大,一般在2%~3%之间。设计要满足切分楔完成压下定位,必须压下一定的深度,切分楔处的压下系数1/η切>2,槽底的压下系数1/η底>1。切分楔的形状和尺寸要合

1工艺确定 孔型系统K7~K3采用圆-平辊-立箱-预切-切分,粗中轧、成品及成品前孔型不变。同时考虑各个道次工艺参数分配的合理性,负荷均衡,尽量减少孔型磨损的不均匀性,达到换辊次数最少、轧机产量高、生产顺行的目的。依据切分位置和设备性能,切分方式选用切分轮法,在16架出口实行先切两侧再切中间的方式,将轧件切分为4条,然后轧制成成品 2孔型设计 K6K7 K2K1 1)K7选择圆孔型,根据面积推算,设计尺寸为φ45 mm 。 2)根据经验,K6直接设计为平孔。 3)K5为立箱孔型,根据三切分生产经验及有利于料型控制的原则,将侧壁斜度设计为0.12,圆角设计为R3,槽底宽设计为19.5。 4)K4为预切分孔型,根据三切经验,此道次延伸系数最佳范围在1.25~1.32之间,在设计时,考虑稳定性等原因,中间两线比两侧略大,一般在2%~3%之间。切分楔设计非常关键,两楔间距过小,此处压下系数远大于槽底压下系数,造成磨损严重;过大,会造成切分孔切

分楔磨损过快,甚至崩槽,在成品表面形成折叠,根据经验,一般设计为6~8mm。预切分楔角度设计时应考虑与K3孔切分楔角度的配合及耐磨性,一般设计为78°~88°,切分楔圆角半径一般选为1.4~1.8,过小不耐磨。 5)K3为切分孔型,其作用是对轧件4线料型进行规整、加工切分带,为切分做好料型准备。根据三切经验,此道次延伸系数最佳范围为1.10~1.25,设计要点是切分楔角度、切分带厚度、基圆尺寸。切分带厚度必须控制在0.8~1.0 mm之间,过厚过宽,在K2道次压不合,造成成品孔型较早出现轧痕,同时切分轮受力过大,出现导卫烧轴承事故;过薄,切分带直接被碾到K2料表面,在成品道次出现折叠现象。切分楔角度一般选为45°~55°,切分楔圆角半径设计为r0.7~r1.0,过小强度不够。 3关键道次导卫设计 1)K4道次:进口设计为双排4轮滚动导卫,同时导轮设计为“V”形,这样有利于夹持轧件,确保轧件运行中的稳定性、对中性。出口设计为箱式出口,内腔尺寸比轧件大5~10 mm,长度为540 mm,有利于提高轧件的稳定性。 2)K3道次:同K4道次一致,进口设计为双排4轮滚动导卫。出口切分导卫示意图见图3。 3)16~18架轧机间导槽设计:为减少16~18架轧机间故障,用4线导槽代替6#、7#活套器,同时设计时考虑了便于观察导卫对中及防止翘头功能。7#导槽设计与6#导槽设计一致。4)成品轧机后至3#飞剪间导槽、导管设计:在成品轧机与3#飞剪之间设计4线导管及固定底座,导槽中心距为135 mm,同时考虑快速更换,将螺栓固定方式改为打楔铁形式。 4常见故障原因分析及解决措施 4.1 16架顶出口 主要原因为轧辊切分楔崩掉、切小头、导卫安装不正。 采取的主要措施:1)优化15#、16#孔型设计,合理分配预切分楔、切分楔的压下量和切分角设计,见图4。2)确保16架轧机进口、切分楔、切分轮、切分刀安装在同一条直线上。3)改进16架轧辊冷却水管,改善预切分楔和切分楔的水冷效果,延缓其磨损。4)消除导卫在横移过程中传动丝杠的间隙,以解决导卫固定不对中问题。 4.2 切分刀黏钢 主要原因为钢温过高、切分带过厚、切分导卫冷却不好、料型不符合工艺要求。主要解决措施:1)严格按工艺要求控制钢温,开轧温度控制在 1 000~1 050 ℃,最高不得超过1 080 ℃。2)调整料型符合工艺要求,且保证轧机弹跳严格控制在0.2 mm以下,两侧辊缝差值不超0.1 mm。3)改进导卫冷却方式 4.3 4线差 4条钢材倍尺长度差在0.8~1.2 m之间,因4线长度差较大,造成冷剪切损大,平均影响成材率降低1.23%;同位置纵肋高度相差在0.5~1.5 mm,4线重量偏差最大与最小可相差2.0%,对成品质量影响较大。主要原因有孔型设计不完善,预切、切分孔型4线面积分配不合理;轧机间张力关系控制较差,中间料型发生变化;轧辊加工精度差;轧辊材质差, 不耐磨,料型不稳定。主要解决措施:1)重新优化预切、切分孔型,选择合理的4线配比(见图4)。2)轧钢工与CP2操作工配合好,确保张力调整至最佳。3)提高轧辊加工精度,轧槽加工精度在0.1 mm以内。4)预切、成品前道次轧辊选用碳化钨材质,可提高料型的稳定性,从而提高生产的稳定性

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/f09671915.html, Φ14棒材生产中三切分轧制技术研究 作者:侯杰 来源:《商品与质量·学术观察》2013年第02期 摘要:本文叙述了棒材生产中φ14螺纹钢三切分的工艺选择、调试时出现的问题、改进方案及效果。 关键词:螺纹钢三切分工艺方案 1、前言 切分轧制是在轧机上利用特殊的轧辊孔型和导卫或者其他切分装置,将原来的一根坯料纵向切成两根以上的轧件,进而轧制多根成品或中间坯的轧制工艺。采用切分轧制技术可缩短轧制节奏,提高机时产量,显著提高生产效率,降低能耗和成本。目前切分轧制技术已发展到五切分轧制,且两线切分轧制技术和三线切分轧制技术作为成熟技术已经普遍应用在小规格螺纹钢的生产中。 本文所述棒材厂从2005年开始逐步应用切分轧制技术,现已成功开发了φ14、φ16、φ18螺纹钢二切分、φ12螺纹钢三切分轧制技术。2010年,为了实现147万吨的年产量目标,棒材厂决定充分发挥切分技术的产能优势,在Ф12螺纹钢三切分的基础上实施Ф14螺纹钢的三切分轧制。 2、设备配置情况 车间的工艺布置为粗轧7架平轧闭口轧机、中轧为平立交替的6架两辊闭口轧机、精轧为平立交替6架预应力轧机。、 3、工艺方案的选择 3.1 工艺布局的确定 在Φ12螺纹三切工艺和Φ14螺纹两切分工艺的经验基础上,对一道预切与两道预切的方案进行了比较: 如采用一道预切,则预切分孔(K4)的压下和延伸比较大,轧制负荷大、轧制不稳定, 且其切分楔处的压下系数远大于槽底的压下系数,造成切分楔处磨损严重;来料进预切分孔时的对中性差,进而导致预切料型进切分孔时不均匀,这样3支成品之间的尺寸不均匀,负差也不易控制。

棒材三切分轧制 为顺利完成Φ12*3、Φ14*3三切分螺纹钢轧制调试工作,特提出工艺要求如下: 1、原料工严把原料质量关,杜绝有肉眼可见缺陷的钢坯入炉。 2、看火工按工艺规程要求,严格控制钢坯出炉温度,既要防止钢坯高温氧化甚至脱碳现象,影响钢材性能,又要防止低温钢轧制损坏设备甚至造成轧制事故。 3、导卫的调整与安装 3.1 导卫在上线前必须对油路、水路、轴承等进行检查,确保油路、水路畅通,零部件完好,并对导卫加油。 3.2导卫上线前的调整应坚持以下原则:①、粗轧滚动导卫的开口度比标准料型大2—4mm 为宜;中轧滚动导卫的开口度比标准料型大1—2mm为宜;精轧滚动导卫的开口度比标准料型大0.1—0.5mm为宜。②、15、16架双排轮前面两个辊的开口度必须与后边两个辊的开口度一致。调整时可先调前面两个辊的开口度与后边两个辊的开口度一致,然后再调内支撑臂后端的调整螺丝左右两个螺丝可同时、同步改变前后两组辊的开口度。④、切分导卫切分轮间隙应调整适当,控制在0.3—0.5mm,以用手转动其中一个轮子时,另一个轮子也能转动,且无明显阻力为宜。⑤、要特别注意切分刀片中心线必须与切分轮两切分刃在同一直线上,并与铲嘴内孔中心线吻合。⑥、铲嘴在设计时已经考虑到来料与轧槽形状,在现场安装时铲嘴离轧槽的距离控制在1—2mm。⑦、分料盒离切分轮越近越好。⑧、扭转导卫的扭转角控制在30。—35。范围内。 3.3导卫在安装时尤其是15、16架进口导卫,必须保证导卫中心线与孔型中心线相吻合,以保证切分开的料型尺寸上的一致性。 4、轧辊在安装时必须保证轧辊装配的正确性以及轧机安装前轧辊轴承的加油工作;保证轧辊安装时上下轧槽的对正、磨槽以及轧辊两端辊缝的一致性,要求精轧机两边辊缝差小于0.1mm。 5、必须保证各机架孔型中心线对正轧制线,以防止轧槽偏磨,保证料型的正确性。 6、料型控制 6.1轧制过程中的料型控制严格执行《工艺技术规程》要求。 6.2第一次轧制前,中轧、13、14、15架必须各试轧2—3根小样,并测试各架次料型尺寸,要特别注意考虑小样与正常轧制时轧件尺寸及变形条件的差别。 6.3在小样试完并符合要求后,成品机架以10m/s的速度全线贯穿一根,要求使用1#剪碎断头部4米及尾部3米,岗位工注意测量各道次红坯尺寸及17、18架间轧件的扭转角度。6.4在轧制过程中,必须控制好13架出口料型厚度及14架出口料型宽度。 6.5轧制过程中钢温应控制在1050—1150℃ 7、轧制过程中1#剪必须切头、尾。 8、轧制初始阶段应投入活套。 9、保证裙板平直以及上位与下位的准确性。

棒材连轧孔型系统的优化设计与应用 周建英,高士杰 (石家庄钢铁有限责任公司,河北 石家庄 050031) 摘 要:针对石钢三轧厂棒材连轧生产线延伸孔型共用性差的问题,对孔型系统进行了优化设计,减少了中间过渡孔型,从而使轧机作业率提高,生产成本降低,轧制的稳定性、连续性明显增加。关键词:棒材;连轧;孔型系统;孔型共同性 中图分类号:TG 335162;TG 332113 文献标识码:B 文章编号:1003-9996(2003)06-0065-03 收稿日期:2003-06-09 作者简介:周建英(1958-),女(汉族),河北石家庄人,高级工程师。 1 前言 石家庄钢铁有限责任公司三轧厂的棒材连轧生产线,其主要设备及孔型设计等工艺技术均由国外引进。产品以圆钢为主,品种多但批量不大,而原孔型系统延伸孔型共用性差,因而轧辊 更换量大且时间长,影响轧机作业率的提高。为此进行了反复设计、调整试验,成功地将该厂所有生产规格的孔型系统进行了优化,使大部分产品规格实现了中轧前孔型的共用,降低了轧辊更换时间,提高了轧机作业率,减少了轧辊和导卫等备品备件的储备。 2 工艺概况 生产线所用原料为150mm ×150mm ×12m 连铸坯,钢种为碳结钢、优质碳结钢、低合金钢、弹簧钢、合金结构钢和冷镦钢。主导产品为热轧圆钢、带肋钢筋等直条棒材。产品规格范围:Φ14~Φ50mm 圆钢,Φ10~Φ50mm 带肋钢筋。设计生产能力为60万t/a 。 加热炉有效尺寸为24m ×1218m ,燃料为高、焦炉混合煤气,发热值7131MJ /N ?m 3,加热能力为150t/h 。加热炉配有汽化冷却系统。轧机产量为150t/h ,最大终轧速度为18m/s 。全线18架轧机分为粗、中、精轧机组,每组6架轧机,呈平—立交替布置,其中精轧机组3 架立辊轧机为平/立可转换轧机。各架轧机均由交流电机单独驱动。轧件在第1~第10机架之间采用微张力轧制,在第10~第18机架之间设有活套,采用无张力轧制。小规格带肋钢筋采用 切分轧制。在各机组之间设有飞剪,进行切头、切尾和事故状态下的碎断。3#飞剪为倍尺分段飞剪,进行切头、切尾、倍尺和优化剪切及部分规格的事故碎断。 精整区采用裙板辊道上冷床,步进式冷床尺寸为120m ×1215m 。定尺冷飞剪对棒材进行切头、切尾和定尺剪切。 3 原孔型系统 原有圆钢孔型系统为箱—椭—圆孔型系统,见图1。该孔型系统变形较均匀,工艺稳定。但是,仅粗轧机组第1~第6架轧机孔型共用,中轧延伸孔型的共用性差,孔型系统复杂。因而更换规格时,换辊量大且时间长,轧机作业率低,而且轧辊及导卫装置等备件种类多,消耗大,使生产成本增加,尤其是影响产品品种更换的灵活性,与市场的适应性差。 4 孔型系统的优化 2001年下半年,本着尽量减少中间过渡孔 型,且能通过调整辊缝达到孔型共用的原则,削减中间过渡孔型的数量,简化孔型系统,增加共用孔型的可调整性,在对原孔型系统和孔型的改进中主要做了以下工作: (1)针对中、精轧机组第7~第15架轧机孔型的共用范围,找出更换规格时孔型系统中不顺行的关键点。 (2)优化设计孔型系统,设计新的共用孔型、准确地编制设定各规格轧制程序表。考虑轧机设备工艺特点、轧辊强度、电机负荷、调速范 ? 56?革新与交流

2005年4月 ApriI 2005 钢铁研究Research on Iron &SteeI 第2期(总第143期) No.2(Sum143) ?工艺与设备? 4线切分轧制技术分析 姜振峰 (新疆八一钢铁股份公司型材轧钢厂,新疆乌鲁木齐830022) 摘 要:详细介绍BSW 公司的4线切分轧制的孔型系统、轧辊结构、导卫结构、轧制控制以及对轧机的要 求,展望了该技术的发展空间。 关键词:棒材;4线切分轧制;孔型系统;导卫中图分类号:TG333.1 文献标识码:A 文章编号:1001-1447(2005)02-0045-03 ANALYSIS ON 4-LINE SLITTING ROLLING TECHNOLOGY JIANG Zhen -feng (SmaII Section SteeI PIant ,Xinjiang Bayi Iron and SteeI Co.,Ltd.,Urumchi ,830022China )Synopsis :The groove system ,roII structure ,guide structure ,roIIing controI and roIIing reguire-ments for 4-Iine sIitting roIIing technoIogy provided by BSW Co.are introduced in detaiI in this paper.In addition ,the prospect of this technoIogy is aIso discussed. Keywords :bar ;4-Iine sIitting roIIing ;groove system ;guide 作者简介:姜振峰(1974-),男,山东人,工程师,主要从事轧钢技术研究. 1前言 德国巴登钢铁公司(BSW )于1991年在棒材 连轧机上先后开发成功了!10mm 和!12mm 带肋钢筋切分轮法的4线切分轧制技术。其中!12 mm 的4线切分轧制使用15个机架, 轧制速度8m /s 。小时产量83t , 较单线相比少用4个机架,速度降低1.7m /s ,产量却增加了186%。达到了轧钢生产高效率、低成本的要求,因此在世界上得到迅速推广和应用。新疆八一钢厂于1999年对该技术进行了专题考察与培训,现将其4线切分轧制技术的关键点分析如下。2 孔型系统 BSW 公司设计采用4线切分轧制技术的孔型系统见图1,轧制!12mm 螺纹钢的轧件经K9道次轧制后截面为正方形,翻转45 后由K8、K7、K6采用扁箱孔型或平辊轧制成需要的扁平形轧件,之后在K5、K4两道次的预切分孔型中轧制成双狗骨形轧件。 图14线切分轧制孔型示意图 (a )!12mm (b )!10mm K3切分孔型中切分楔仅对双狗骨形轧件切 分带的高度方向上进行压下,使切分带厚度控制在0.2~0.8mm 之间,轧件基本上不产生宽展。 最后由切分孔型出口的4线切分导卫的切分 ? 54 ?

螺纹钢筋切分扁方孔型系统优化设计 潘建洲 (福建三钢(集团)闽光股份有限公司棒材厂,三明 365000) 摘要: 结合三钢棒材线实际,Φ16/Φ18螺纹切分精轧孔型选择采用扁方孔型系统,通过对切分孔型优化设计,合理选择轧辊材质,能有效地减少工艺事故、提高产量和改善指标,具有显著优越性。 关键词: 螺纹切分孔型设计 1前言 随着小规格螺纹钢筋(主要指Ф18mm以下,下同)切分轧制技术的发展,改变了小规格材产量不高、生产效率低下的状况,同时也带来了工艺故障复杂、指标下降等一些问题。工艺设计对于切分轧制成功与否关系重大,孔型设计又是工艺设计中最重要的一环,是工艺设计的核心内容。孔型设计合理,能有效地减少工艺故障、提高指标、降低轧辊导卫消耗。 对于孔型系统的选择,目前国内大多采用了梅花方和扁方孔型系统,由于两种孔型系统各有利弊,只有根据生产线工艺装备、产品要求等实际情况,确定孔型系统的选用。基于梅花方孔型系统的论述较多,扁方孔型系统设计论述较少,本文就扁方孔型系统设计作一讨论,以期对此类切分生产线有所帮助。 2三钢闽光公司棒材厂螺纹钢切分情况 三钢棒材厂始建于1992年,1995年底开始投入生产,设计年产Φ12—40mm螺纹钢筋和光面圆钢30万吨,经过3次重大技术改造,目前年产达到80万吨以上,生产原料为150*150*12000mm连铸小方坯,采用热装热送工艺,装备有:2座蓄热式加热炉、17架连轧机、7.8*102 m步进式冷床、4900KN冷剪机,并从国外引进倍尺飞剪、自动打捆机等设备,是一条具有九十年代国际先进水平的连续棒材轧钢生产线。 该线精轧6架(12#-17#)呈H/V交替布置,其中15#轧机可通过液压装置实现快捷方便地平立互换,从立式机架出成品(K1前后无平立交叉导管),精轧全部采用“霍太克”导卫。 采用扁方孔型系统生产Φ16、Φ18两种规格,并多次对切分孔型进行改进,逐步消除了K3进出口故障较多、产品表面质量缺陷等设计上的不足,生产更趋稳定,指标明显提高。 精轧孔型如下: 图1 Φ16、Φ18 mm螺纹钢筋孔型图

信钢12X4规格切分轧制 二棒车间 2012.12.12

信钢12X4规格切分轧制 信钢精棒线生产能力为100万吨/年、最高轧制速度15米/秒,采用150毫米X12米钢坯。主要产品Φ12mm---Φ 25mm的热轧带肋钢筋。全线轧机共有18架,呈平立交替布置(其中16#机架、18#机架为平立可转换轧机)。由粗轧机组Φ610X6架、中轧机组Φ480X6架、精轧机组Φ370X6架组成,全部为高刚度短应力线轧机。粗轧机组1#孔型为箱型、2#孔型为方形、其余为椭—圆交替孔型,中轧机组孔型为椭—圆交替孔型,精轧机组采用活套无张力轧制,有效的降低了辊耗、提高了孔型共用性。中轧后设有预穿水装置,精轧后设有高强度、耐磨冷却穿水管装置,实现控冷控轧轧制工艺,提高钢材的组织和性能。 产品规格包括:其中Φ12 毫米、Φ14 毫米螺纹钢采用三线切分轧制技术生产,Φ16~20 毫米螺纹钢采用两线切分轧制技术生产,Φ22 毫米、Φ25 毫米螺纹钢进行单线轧制。2011年7月引进四线切分轧制技术生产Φ12 毫米螺纹钢。目前,该生产线两线、三线和四线切分的生产能力全部达到了日产3000吨以上,其中Φ18 毫米、Φ20 毫米螺纹钢最高日产达到日产4000吨以上。 四线切分轧制技术在信钢的试生产情况 信钢连轧精棒生产线于2011年7 月采用四线切分轧制

技术试生产12 毫米螺纹钢,设计终轧速度14米/秒, 机时产量为150 吨/小时,采用17架轧机、双预切轧制。在调试生产的五个班次中,共生产出了合格产品3018吨。在随后的六个月中,共生产了12 毫米螺纹钢46960 吨,由于存在轧机堆钢多、加速辊道摆动堆钢、裙板乱钢频繁和质量不稳定等问题而达不到设计水平,作业率低于60%,日产量徘徊在2000 吨以下,没有把四线切分轧制工艺的优越性充分发挥出来。上述情况说明我们在这六个月的试生产期间,各类事故量较高、各种技术经济指标较低,没有真正掌握四线切分轧制技术的诀窍。为此,我们必须对四线切分轧制技术进行充分的分析,消化吸收并优化创新。 根据生产中各阶段事故发生集中区域分为: 一.12#为扁形孔进入13#时因两架轧机距离26米,容易出现扭转造成13#不进堆钢。 原因分析: 12#为立轧容易出现辊错。解决方法: 1.在机架上加焊两个双孔立板、并装四根顶丝可快速进行辊错校正。 2.在两架轧机间辊道上安装2-3个压板强制对扭转轧件 进行校正。 3.12#轧槽槽底磨损不均匀易出现扭转,一般轧制5000吨-7000吨进行轧槽更换。

棒材四切分问题及解决方法 编写作者:邱世浦 一切分刀粘钢 切分刀粘钢是指切分轧制生产过程中,切分刀两侧或一侧粘渣,最终导致切分故障的 现象,切分刀粘钢的原因主要有以下几个方面; 1.开轧温度过高。如果开轧温度过高,在精轧区切分过程中,切分楔处压下量非常 大时,因急剧变形产生大量的热,造成局部金属温度迅速升高和切分带形状不规矩, 引起切分刀粘钢。 2.来料过大或过小,切分轧制遵循斧头原理,来料必须与16架切分楔处角度匹配。15料形过大或过小,都会造成切分困难,导致切分带过大,轧件前进过程中,切分带与切分刀发生摩擦,引起粘钢。 3.切分轮切偏或没对准轧槽。切分导卫安装,必须保证切分楔,切分轮,切分刀三 点一线, 对中良好,如果安装不正,导致料与切分轮不能对正而切偏,造成切分带过大,与切 分刀发生摩擦,引起粘钢。 4. 切分刀冷却不好,切分导卫必须保证充分冷却,尤其是切分刀,正常生产过程中因坯料,轧槽磨损等原因,造成轧件表面带细小氧化铁皮,切分带形状不规矩,与切分 刀摩擦粘在两边,如果冷却效果不好,就会越粘越多,最终导致冲出导卫堆钢,和下 游轧机无法调整。 5. 切分刀间距不合适,轧件进入切分盒后,成一定的角度,如切分刀间距未设定好,就会出现轧件件与切分刀发生摩擦而粘钢。 6. 切分孔型设计不合理,15,16架孔型系统设计非常重要,切分角设计必须匹配。 7.轧机刚性差,弹跳大,料形控制差。 8.切分刀长度不合适,三切分更为明显,离切分轮过近造成排渣不方便,引起粘钢。 9.切分轮角度设计不合理,切分不顺利。 10. 12到18架料形没有控制好,料发生便斜扭转,过大过小,头大尾大造成粘刚。 11.钢坯自身有问题有夹杂气泡开花。 12.关键架次轧槽老化或蹦槽。

切分轧制生产实践 摘要:本文对轧厂切分轧制技术做了总结,对生产操作中孔型设计、导卫装置等做了详细分析,为提高产品的成材率及各种规格质量进行了深入探讨。 关键词:螺纹钢生产;二切分;轧制技术要求 1 前言 轧钢厂2002年引进的小型棒材轧机,对Ф12、Φ14、Φ16mm三种规格带肋钢筋采用二切分轧制,轧机小时产量达到70t,接近其它规格平均85t的水平,且与其它产品共用150mm方连铸坯,经Ф500×1/Ф400×2/Ф350×4/Ф300×6十三架轧机15道次轧出成品。粗轧和中轧道次孔型具有共用性,缩短更换规格停机时间,提高了轧机作业率。 目前,轧厂φ16mm以下规格的建筑用带肋钢筋都采用切分工艺轧制,既保证了轧制小规格具备的条件,又保证了产品质量和产量,更好地满足市场的要求,取得了明显的经济效益。 2切分轧制技术特点 切分轧制是国家推广的新技术,也是今后发展方向。据不完全统计,在小型棒材的产品中,直径小于φ16mm规格的钢筋约占总量的60%。而棒材生产率随产品直径的减小而降低,因此要使各种规格产品的生产率基本相等,必须采用切分轧制,从而导致了棒材切分轧制技术的广泛应用。 切分轧制的技术关键在于切分设备的可靠性、孔型设计的合理性、切分后轧件形状的正确性以及产品质量的稳定性。 切分轧制具有以下明显的技术特点: 2.1 均衡不同规格产品的生产能力 使现有加热炉、轧机、冷床及其它辅助设备的生产能力有效利用和充分发挥。因此,减少了厂房面积,减少了设备投资。 2.2 大幅度提高轧制小规格产品的机时产量 采用切分轧制由于缩短了轧件长度,从而缩短了轧制周期,提高了轧机生产率。 2.3 节约能源、降低成本 采用切分轧制变形量小,电机负荷分配均衡,电机效率趋于最佳状态,电量消耗趋于最低。节约大量能源,且由于轧制成品长度减短,钢坯的出炉温度可适当降低。 但切分轧制也存在一些问题,主要表现在:棒材切分带容易产生毛刺,如调整不当有可能形成折叠,影响产品质量;对坯料的质量要求较严格,切分后坯料中心部位的缩孔、疏松等易暴露在轧件表面;对导卫、切分装置精度要求很高,在操作上应调整好进、出口导卫及切分轮间距,确保轧件对称地切分。 3切分工艺 3.1切分工艺布置 2×Ф12~16mm带肋钢筋产品的孔型系统如图1所示。图1中k6、k5、k4、k3孔型分别为菱形、菱方、预切分、切分孔型。 该产品采用150mm方坯,轧制15道次。粗轧孔型与中轧孔型具有共用性,精轧为切分孔型系统。

孔型设计:将钢锭或钢坯在连续变化的轧辊孔型中进行轧制,已获得所需的断面形状、尺寸和性能的产品,为此而进行的设计和计算工作孔型设计。 孔型设计的内容:a断面孔型设计。根据原料和成品的断面形状和尺寸及对产品性能的要求,确定孔型系统,轧制道次和各道次的变形量,以及各道次的孔型形状和尺寸b轧辊孔型设计也称配辊。确定孔型在各机架上的分配及其在轧辊上的配置方式,以保证轧件能正常轧制,操作方便,成品质量好和轧机产量高c轧辊辅件设计。即导卫或诱导装置的设计。诱导装置应保证轧件能按照所要求的状态进、出孔型,或者使轧件在孔型以外发生一定的变形,或者对轧件起矫正或翻转作用等。 孔型设计的要求:a保证获得优质产品。所轧产品除断面形状正确和断面尺寸在允许偏差范围之内外,表面应光洁,金属内部的残余应力小,金相组织和力学性能良好。b保证轧机生产率高。轧机的生产率决定轧机的小时产量和作业率。影响轧机小时产量的主要因素是轧制道次数及其在各机架上的分配,对橫列式轧机来说,在一般情况下,轧制道次数愈少愈好。对连轧机来说,则应加大坯重,提高轧速,缩短轧制节奏时间,提高小时产量。影响轧机作业率的主要因素是孔型系统,孔型和轧辊辅件的共用性。c保证产品成本最低。为了降低生产成本,必须降低各种消耗。由于金属消耗在成本中占主要部分,故提高成材率是降低成本的关键。因此,孔型设计应保证轧制过程进行顺利,便于调整、减少切损和降低废品率;在无特殊要求情况下,尽可能按负偏差进行轧制。同时,合理的孔型设计也应保证减少轧辊和电能的消耗d保证劳动条件好。孔型设计时除考虑安全生产外,还应考虑轧制过程易于实现机械化和自动化,轧制稳定,便于调整,轧辊辅件坚固耐用,装卸容易。 各道次变形量的分配:a金属的塑性。大量研究表明,金属的塑性一般/成为限制变形的因素。对于某些合金钢锭,在未被加工前,其塑性较差,因此要求前几次的变形量要小些。b咬入条件。在许多情况下咬人条件是限制道次变形量的主要因素,例如在初轧机、钢坯轧机和型钢轧机的开坯道次,此时轧件温度高,轧件表面常附着氧化铁皮,故摩擦系数较低,所以选择这些道次的变形量时要进行咬人验算。c轧辊强度和电机能力。在轧件很宽而且轧槽切人轧辊很深时(如异型孔型),轧辊强度对道次变形量也起限制作用。在一般情况下轧辊工作直径应不小于辊脖直径,在新建轧机上, 一般电机能力是足够的,仅在老轧机上,电机能力往往限制着道次的变形量。d孔型的磨损。在轧制过程中,由于摩擦力的存在,孔型不断磨损。变形量越大,孔型磨损越快。孔型的磨损直接影响到成品尺寸的精确度和表面粗糙度。同时,孔型的磨损会增加换孔换辊时问,影响轧机产量。成品尺寸的精确度和表面粗糙度主要取决于最后几道,所以成品道次和成品前道次的变形量应取小些。 孔型:由两个或两个以上的轧槽在通过轧辊轴线的平面上所构成的孔洞称为孔型。 孔型的分类:根据孔型的形状、用途及在轧辊上的切削方式可对孔型进行分类。a按孔型形状可以把所有孔型分为简单断面和异型断面两大类。也可按孔型的直观外形分为圆.方.箱.菱.椭圆.六角.扁.工字.轨形以及碟式孔型等。b按用途分类:根据孔型在变形过程中的作用可分为i开坯或延伸孔型,这种孔型的任务是把钢锭或钢坯断面减小。常用孔型有箱型孔.菱形孔.方形孔.椭圆孔.六角孔。ii顶轧或毛坯轧型.任务是在继续减小轧件断面的同时并使轧件断面逐渐成为与成品相似的雏形.iii成品前或精轧前孔型.它是成品孔型前面的一个孔型,是为在成品孔型中轧出合格产品做准备。iv成品或精轧孔型。它是一套孔型系统的最后一个孔型,它的作用是对轧件进行精加工,并使轧件具有成品所要求的断面形状和尺寸c按其在轧辊车上的车削方式分类:i轧辊辊缝s在孔型周边上的称为开口孔型ii轧辊辊缝s在孔型周边之外的称为闭口孔型iii半开(闭)口孔型也称控制孔型。 孔型的组成及各部分作用:a辊缝:s=轧机空转时上下辊环间距和轧辊的弹跳。在轧制过程中除轧件产生塑性变形外,工件机架各部分由于受轧件变形抗力的作用将产生弹性变形。弹性变形由(轧辊的弯曲和径向压缩;牌坊立柱的拉伸:牌坊上下横梁的弯曲;压下螺丝,轴承,轴瓦的压缩)组成,以上弹性变形的总和称为轧辊的弹跳,简称辊跳。作用:为获得精确地断面形状和尺寸,孔型设计必须在轧辊之间留有辊缝,使两个轧槽的深度与辊缝之和等于孔型的总高度。调整辊缝值的大小可以改变孔型尺寸,增大辊缝值可以相对减少轧槽可入深度,提高轧辊强度,增加轧辊的允许重车次数,延长轧辊使用寿命;简化轧机调整,当孔型磨损时,可以用减小辊缝的方式使孔型恢复原来的高度b孔型侧壁斜度:孔型的侧壁对轧辊轴线垂直线倾斜程度。作用:使轧件方便和正确地喂入孔型;使轧件容易脱槽;可调整孔型的充满程度,防止出耳子;轧辊重车时, 可恢复孔型的原来形状及尺寸c孔型的圆角:除特殊要求外,孔型的角部很少用折线一般都做成圆角。作用:i内圆角(槽底圆角),可防止轧件脚步的急剧冷却,可使槽底的应力集中减小,增加轧辊强度;通过改变内圆角可改变孔型实际面积尺寸,从而改变轧件在孔型中的变形量和孔型充满程度,对轧件的局部加工起一定作用ii外圆角(槽口圆角),当轧件进入孔型不正时,外圆角可防止轧件的一侧受辊环切割,及刮铁丝的现象;当轧件在孔型中略有充满时,即出现“耳子”,外圆角可使耳子处避免尖锐的折线,可防止轧机继续轧制时形成折叠;异型孔型,增大外圆角半径可使轧辊的局部应力集中减少,增加轧辊强度d锁口:在闭口孔型中为了控制轧件的断面形状,凹凸轧槽的孔型侧壁需要有部分重合,该重合部分即为锁口。作用:使孔型在调整后仍保持为闭口孔型。在同一孔型中轧制几种厚度或高度差异较大的轧件时,其锁口长度必须大些,以防止轧制较厚或较高的轧件时金属流入辊缝。相邻的两个闭口孔型的锁口一般都是上下交替布置的。