厌氧菌-食品微生物学

- 格式:ppt

- 大小:3.76 MB

- 文档页数:65

食品微生物学的研究内容食品微生物学是一门研究食品中微生物的产生、生长、传播、控制和检测方法等相关内容的学科。

随着人们对食品安全的重视程度不断提高,食品微生物学研究也变得越来越重要。

本文将介绍食品微生物学的基本研究内容,包括微生物的分类、影响食品质量的微生物、微生物在食品中的生长条件以及食品微生物的检测方法。

一、微生物的分类微生物是一类非常微小的生物体,包括细菌、真菌、酵母、病毒等。

根据形态和结构上的差异,微生物可以进一步分为球菌、杆菌、弧菌、螺旋菌、革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌等不同类别。

在食品微生物学研究中,我们常常关注细菌和真菌对食品质量和安全的影响程度。

二、影响食品质量的微生物微生物在食品中生长产生代谢产物,其中有些产物会导致食品质量的下降,甚至对人体健康构成威胁。

常见的食品质量问题包括食品变质、发酵、霉变、感染等。

比如,食品中的细菌在适宜的条件下会分解食品中的营养物质,导致食品腐败;真菌会生成毒素,引发食物中毒等。

因此,了解食品中的微生物种类及其影响,对保障食品安全至关重要。

三、微生物在食品中的生长条件微生物在食品中的生长受到多种因素的影响,包括温度、湿度、pH 值、氧气含量等。

食品微生物学研究着重探究微生物在不同环境条件下的生长规律,以便制定相应的食品贮存、加工、运输和销售措施,减少微生物的生长和繁殖。

(1)温度:不同微生物对温度的适应性不同,一般可分为嗜热菌、耐热菌、中温菌、耐寒菌、嗜寒菌等。

对于食品加工过程中的温度控制,可以有效抑制微生物的生长。

(2)湿度:微生物的生长需要一定的湿度条件,湿度过高容易使细菌繁殖迅速。

因此,制定合理的贮存条件或采取干燥处理等措施,可以有效地控制食品微生物的生长。

(3)pH值:不同微生物对pH值的适应性不同。

酸性条件下,一些细菌和真菌会受到抑制,而碱性条件对某些微生物的生长也不利。

因此,控制食品的酸碱度可以有效地控制食品微生物的生长。

(4)氧气含量:微生物可以根据对氧气的需求分为需氧菌、厌氧菌和耐氧菌。

《食品微生物学》复习题一、填空题1.第一个用自制显微镜观察到微生物的学者是,被称为微生物学研究的先驱者;而法国学者和德国学者则是微生物生理学和病原菌学研究的开创者。

2.原核微生物包括有两大类,即古生菌和真细菌。

真细菌主要包括、、、、、等。

3.微生物的几大特征中最基本的是。

4.细菌的基本形态有、、。

5.革兰氏阳性细菌细胞壁独有的化学成分是,而革兰氏阴性细菌细胞壁独有的化学成分是。

6.放线菌个体为分枝状菌丝体,根据菌丝在固体培养基上生长的情况,可以分为、和。

7.酵母菌的细胞壁为“三明治”结构,即外层为、内层为、中间夹着一层。

8.我国自古以来就懂得利用曲霉做发酵食品,如利用菌的蛋白分解能力作酱,利用菌的糖化能力制米酒。

9.病毒的核衣壳结构是:外壳是,壳体内是;复杂病毒还有包被,主要由脂类或脂蛋白组成。

10.烈性噬菌体入侵寄主的过程可分为、、、、五个阶段。

11.根据碳源、能源及电子供体性质的不同,可将微生物分为、、和四大类营养类型。

12.加压蒸汽灭菌法常用的工艺条件是:温度℃,时间 min。

13.根据微生物与氧气的关系,可将微生物分成5个类型:、、、和。

14.原核生物的基因重组有四种主要形式:、、、。

15.微生物发酵的全部生产过程大致可以分为、、、和几个阶段。

16.食品的污染途径一般分为和两大类。

17.食品变质的基本因素有三个,即、和。

18.食品卫生标准中的微生物指标一般分为、和三项。

19.食品卫生微生物学检验的样品采集,要特别注意的是:以及。

20.原核生物包括古生菌和真细菌两大类。

真细菌的研究对象主要包括、、、、和等三菌三体。

21.霉菌有性孢子主要有、、和四种。

22.烈性噬菌体入侵寄主的过程可分为、、、和五个阶段。

23.微生物的六大类营养要素包括、、、、和。

24.根据碳源、能源及电子供体性质的不同,可将微生物分为、、和四大类营养类型。

25.营养物质进出细胞膜的四种方式分别是、、和。

26.加压蒸汽灭菌法常用的工艺条件是:温度℃,时间 min。

1、微生物:形体微小,结构简单,大多数肉眼看不到,必须借助显微镜才能观察到的一类低等生物的总称。

2、细菌:以二等分裂为主单细胞原核生物。

无典型细胞核,只有核质体,无核膜、核仁、细胞器,不进行有丝分裂。

3、放线菌:是一类呈丝状生长以孢子繁殖的革兰氏阳性细菌。

4、支原体:无细胞壁的原核微生物。

因其细胞膜中含有一般原核生物所没有的甾醇,其细胞膜仍有较高的机械强度。

5、病毒:一类超显微的、结构极简单的、专性活细胞内寄生的、在活体外能以无生命的化学大分子状态长期存在,并保持其感染活性的非细胞生物。

6、噬菌体:寄生于微生物体内并引起寄主菌(细菌、放线菌、蓝细菌等原核微生物)裂解的一种病毒。

7、毒性噬菌体:感染寄主细胞后进行大量增殖并最终引起细菌裂解。

8、温和噬菌体:温和噬菌体感染寄主菌后不立即增殖,而是将其基因组整合到寄主菌的核酸中,并随寄主菌核酸的复制而复制,即为溶原状态。

9、溶源性细菌:染色体上带有温和噬菌体基因组的细菌,称为溶源性细菌10、溶源性转变:噬菌体DNA整合到细菌基因组中而改变了细菌的基因型,使溶源性细菌相应性状发生改变。

11、酵母菌:是一类以出芽繁殖为主要特征的单细胞真菌的统称。

12、霉菌:是一些丝状真菌的统称。

13、L型细菌:指那些在实验室或宿主体内通过自发突变而形成的遗传性稳定的细胞壁缺损菌株。

14、原生质体:指在人工条件下用溶菌酶除尽原有细胞壁或用青霉素等抑制新生细胞壁合成后,所留下的仅由细胞膜包裹着的脆弱细胞。

通常由G+细菌形成。

15、原生质球:经溶菌酶或青霉素处理后,还残留了部分细胞壁(尤其是G―细菌的外膜)的原生质体。

通常由G―细菌形成。

16、芽殖:17、菌落:将单个微生物细胞或多个同种细胞接种于固体培养基表面,经适宜条件培养,大量繁殖形成肉眼可见的细胞群落。

18、细胞壁:位于细胞表面,内侧紧贴细胞膜的一层无色透明,质地坚韧,而富有弹性的构造。

19、LPS:20、芽孢:某些细菌在其生长发育后期,细胞质脱水浓缩,在细胞内形成一个圆形或椭圆形,对不良环境条件具有较强抗性的休眠体。

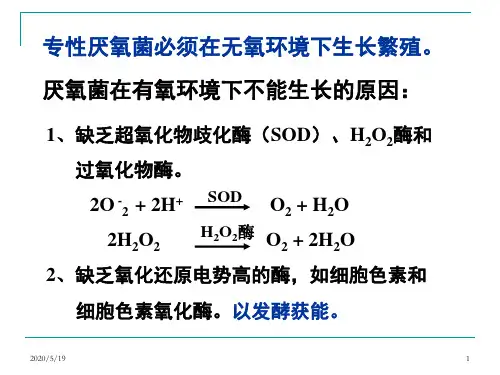

厌氧性细菌■厌氧菌——是生长和代谢不需要氧气,利用发酵而获取能量的一群细菌。

■根据芽胞有无分为:→厌氧性芽胞梭菌(外源性感染——致病菌)→无芽胞厌氧菌(内源性感染——条件致病菌)第一节厌氧芽孢梭菌属一、破伤风梭菌(一)生物学特性1、形态染色:G+,细杆状,有周鞭毛、无荚膜,芽胞正圆形,位于菌体顶端,大于菌体宽度,呈鼓槌状。

2、培养特性:专性厌氧,在血平板上呈扩散生长,有溶血。

3、抵抗力:强,芽孢在干燥的土壤和尘埃中可存活数年。

对青霉素敏感。

(二)致病性与免疫性破伤风梭菌经创口感染,感染发生与否与伤口的条件有关,重要的条件是伤口形成厌氧微环境:伤口窄而深,混有泥土及异物;坏死组织多,局部缺血;伴有需氧菌或兼性厌氧菌的混合感染。

■致病物质——破伤风痉挛毒素(外毒素)为神经毒素,毒性强,与脊髓前角运动细胞及脑干细胞有高度的亲和力,破伤风痉挛毒素可与中枢神经抑制性突触前膜的神经节苷脂结合,阻断抑制性介质的释放,导致神经持续兴奋,骨骼肌强直性痉挛,肌张力↑。

■所致疾病——破伤风潜伏期:7-14天,长短取决于伤口与CNS距离临床表现:肌肉强直性收缩,牙关紧闭、吞咽困难、苦笑面容、角弓反张等,阵发性抽搐等,严重者因呼吸肌痉挛窒息死亡。

病后免疫力不牢固。

(三)微生物学检查与防治典型的症状和病史可以诊断。

预防:①及时清创,防止形成厌氧微环境。

②注射疫苗:白百破三联疫苗,对可能引发破伤风的外伤,紧急注射抗毒素,对发病的大量使用抗毒素,同时使用抗生素。

二、产气荚膜梭菌(一)生物学性状G+粗大杆菌,无鞭毛,有荚膜,芽胞椭圆形,位于次极端,宽度小于菌体。

不严格厌氧,营养要求不高,繁殖快(1代8min)。

血平板双层溶血环(内环β溶血、外环α溶血)。

在蛋黄琼脂板上,菌落周围出现乳白色浑浊圈,是由细菌产生的卵灵芝酶(α毒素)分解蛋黄中卵磷脂所致。

生化代谢活跃,分解多种糖、产酸产气,“汹涌发酵”,在牛奶培养基中分解乳糖产酸,使其中的酪蛋白发生凝固,同时产生大量的气体,可将凝固的酪蛋白冲成蜂窝状,气势凶猛。

好氧菌和厌氧菌在生命科学中的作用生命科学是研究生命现象的一门学科,包括生物学、生态学、分子生物学、生物化学、遗传学等学科。

生命科学的研究范围非常广泛,从单细胞生物到多细胞生物,从分子级到生态系统级别。

在生命科学中,好氧菌和厌氧菌是两类重要的细菌,它们在细胞代谢、生物化学和微生物学等方面都有着重要的作用。

一、好氧菌的作用好氧菌是一种需要氧气才能存活和繁殖的细菌,它们利用氧气参与细胞代谢中能量的生成过程,将有机物氧化成二氧化碳和水,同时释放出大量的能量。

好氧菌分布广泛,包括常见的大肠杆菌、葡萄球菌等。

好氧菌在生命科学中的作用主要有以下几个方面:1. 能量供应作为细胞代谢的一部分,好氧菌的主要作用之一就是将有机物和氧气进行氧化反应,从而产生大量的能量供给细胞使用。

这个过程被称为好氧呼吸。

好氧菌从食物和有机物中获取能量,并将它们转化为一个高能物质,叫做三磷酸腺苷(ATP),以提供能量来完成其他生命活动,如新陈代谢、运动、分裂等。

2. 帮助人类消化食物人们身体中有许多好氧菌,它们能够帮助我们消化食物。

例如,肠道里的好氧菌能够分解食物中的碳水化合物和蛋白质,将它们转化为有益的营养物质,如葡萄糖和氨基酸等。

3. 发酵作用好氧菌还能参与生物发酵作用,例如酵母菌就是一种可以进行好氧呼吸或酒精发酵的微生物。

另外,好氧菌还能参与产生酸奶、酸酵母和面包等食品的生产过程。

二、厌氧菌的作用相比较于好氧菌,厌氧菌则是一类需要在无氧条件下才能生存和繁殖的细菌。

厌氧菌主要通过使用有机物和其他无氧化合物来生产能量,而不需要氧气。

厌氧菌分布广泛,包括提供人体益生菌的双歧杆菌等。

在生命科学中,厌氧菌主要有以下作用:1. 处理污染物厌氧菌在处理污染物方面发挥了重要作用。

例如,一些厌氧菌能够将废水中的有机物质和重金属离子转化为无害的相关物质或固定下来。

这种处理方法在现代工业中被广泛应用,成为一种环保技术。

2. 帮助人体消化人体内的双歧杆菌和乳酸杆菌是两种驻留在肠道中的厌氧菌,这些细菌能够帮助我们消化食物中的残渣和纤维素,同时还可以调节肠道环境,增强肠道屏障功能。

四、微生物的生长名词解释灭菌:是指用物理或化学因子,使存在于物体中的所有微生物永久性地丧失其生活力,包括耐热的细菌芽孢。

消毒:杀死所有病原微生物的措施,可达到防止传染病的目的。

防腐:是一种抑菌措施。

利用一些理化因素使物体内外的微生物暂时处于不生长担忧未死亡的状态。

商业灭菌:是指食品经过杀菌处理后,按照所规定的微生物检验方法,在所检食品中无活的微生物检出,或者仅能检出极少数的非病原微生物,并且在食物保藏过程中,不能进行生长繁殖。

最适生长温度:是指某菌分裂代是最短或生长速率最高时的培养温度。

最低生长温度:微生物能进行繁殖的最低温度界限。

最高生长温度:微生物生长繁殖的最高温度界限。

在此温度下,细胞易于衰老和死亡。

致死温度:致死微生物的最低温度界限即为致死温度。

D值:在一定温度下加热,活菌数减少一个对数周期(即90%的活菌被杀死)所需要的时间F值:在一定的基质中,其温度为121.1℃,加热杀死一定数量微生物所需要的时间。

Z值:在加热致死曲线中,时间降低一个对数周期(即缩短90%的加热时间)所需要升高的温度。

测定微生物数量及生物量的方法有哪些?试比较其优缺点直接法1、测体积简单适用,结果观察直观2、称干重间接法1、生理指标法(1)测定细胞总含氮量来确定细菌浓度适用于细胞浓度较高的样品,操作过程麻烦主要用于科学研究(2)含氮量的测定(3)其他,磷,DNA,产酸,耗氧等2、比浊法什么是细菌群体的典型生长曲线?分为哪几个期?各个期的特点是什么?认识者四个期有何实践意义?定量描述液体培养基中微生物群体生长规律的实验曲线,称为生长曲线。

分为延滞期,对数期,稳定期,衰亡期延滞期的特点:1)生长的速率常数为零2)细胞体积增大,DNA含量增多,为分裂做准备3)细胞内RNA含量增加,特别是rRNA含量高,合成代谢旺盛,核糖体酶类的合成加快,易产生诱导酶4)对不良环境(如PH值温度等)敏感缩短延滞期的方法:1)以对数期的菌体做种子菌2)适当增大接种量3)接种前后培养基成分不要相差太大4)遗传学方法改变变种的遗传特性对数期的特点:1)生长速率常数R最大,因此细胞每分裂一次所需的时间一代时G最短。

生活中十大厌氧菌,你都知道吗?在我们生活的环境中,一直存在一群只能在无氧或低氧分环境下生长的微生物,它们对人类健康起着非常重要的影响,那就是厌氧微生物。

厌氧微生物绝大多数为细菌,很少数是放线菌,极少数是支原体,因此也常称之为厌氧菌。

厌氧微生物在人类生活的环境和人体中广泛存在,所以一直是科学家和医生关注的焦点。

近年来,随着微生物检测手段的不断提高,厌氧微生物正逐渐进入到人们的视线中,并被越来越多人所关注。

今天,小编就带大家来认识一下它们。

1什么是厌氧菌厌氧菌(anaerobic bacteria)是指无氧或氧化还原电势低的条件下才能生长繁殖的一类细菌。

这类细菌由于缺乏完善的酶系统,因此只能以无氧发酵进行能量代谢。

2厌氧菌的分布与危害厌氧菌在自然界分布广泛,包括环境、土壤、水源和动物中。

其中,人体本身也有众多的厌氧菌,大多存在于人体和动物的皮肤、腔道的深部黏膜表面。

正常情况下,大多数厌氧菌对人体无害,只有当组织缺血、坏死或者需氧菌感染等情况下,会诱发感染,从而造成腹腔内感染、牙周炎及妇科炎症、外伤及上呼吸道感染等一系列疾病。

3厌氧菌分类根据对厌氧的耐受程度不同,可将被分为三大类:(1)对氧极端敏感的厌氧菌:这类细菌对厌氧条件要求很高,在空气中暴露10min即死亡,临床上很难分离出。

(2)中度厌氧菌:此类厌氧菌较为常见,在相应的技术条件下,容易被分离出,即使在空气中暴露60~90min 或在脓汁抽出72h后仍然能被分离出来。

(3)耐氧厌氧菌:这类细菌不能利用氧,在无氧条件下生长好,而在有氧条件下生长不佳。

4生活中常见的厌氧菌破伤风梭状芽胞杆菌(Clostridium etani)是引起破伤风的病原菌,为革兰氏阳性厌氧菌,长 4~8μm,宽 0.3~0.5μm。

它以芽胞形式广泛分布于自然界中,如泥土、人畜肠道、粪便、皮肤和锈器表面等。

在缺氧环境中,破伤风杆菌芽胞发育为增殖体,迅速繁殖并产生大量破伤风溶血毒素和破伤风痉挛毒素。