2008年第4期 辽宁林业科技 Journal of Liaoning Forestry Science &Technology 2008 4 柞蚕病害对人工繁殖白蛾周氏啮小蜂 的影响及其防控措施 程瑞春1,崔建国1*,李永民2,于殿成3,王洪魁 1 (1.沈阳农业大学林学院,辽宁沈阳 110161;2.禹城市农业局,山东禹城 251200;3.辽阳市林业局,辽 宁辽阳 111000) 摘 要:白蛾周氏啮小蜂是寄生于美国白蛾蛹内的天敌昆虫。利用柞蚕蛹人工繁殖释放白蛾周氏啮小蜂技术在美国白蛾的生物防治中发挥了重要作用。结合辽宁省10多年来的人工大规模繁蜂的实践,系统地分析了利用柞蚕蛹大规模繁殖白蛾周氏啮小蜂失败的原因,阐述了柞蚕病害对繁蜂和小蜂个体发育的影响,提出了防控柞蚕蛹期病害的措施。 关键词:辽宁;白蛾周氏啮小蜂;人工繁殖;柞蚕病害 中图分类号:S763.306.4 文献标识码:A 文章编号:1001-1714(2008)04-0040-03 白蛾周氏啮小蜂Chouioia cunea Yang 是最早发现于美国白蛾Hyphantria cunea (Drury)蛹内的寄生性天敌昆虫,可以寄生多种鳞翅目昆虫,在美国白蛾的生物防治中发挥重要作用。利用柞蚕Antheraea pernyi Gu rin-M neville 蛹人工繁殖并释放白蛾周氏啮小蜂防治美国白蛾等鳞翅目害虫技术正在辽宁、北京、河北、山东和天津等地进行推广 [1,2] 。 自1996年沈阳农业大学林学院开展利用柞蚕蛹人工大规模繁殖白蛾周氏啮小蜂研究工作以来, 经过10多年的发展,该技术趋于成熟[3-5] 。实践表明,柞蚕蛹期病害防控技术是大规模繁蜂的主要技术瓶颈。王桂清等[3] 从柞蚕蛹品质对该小蜂人工繁殖影响的角度进行了研究,至今没有柞蚕蛹期病害对该小蜂个体发育影响和大规模繁蜂时柞蚕病害防控措施的详尽报道。本文根据辽宁省10多年人工大规模的繁蜂实践,通过对繁蜂失败的柞蚕蛹的形态特征观察和解剖病理分析,结合柞蚕学的研究成果 [6,7] ,首次系统地总结了利用柞蚕蛹大规模繁殖白 蛾周氏啮小蜂失败的原因,分析了柞蚕病害对繁蜂和小蜂个体发育的影响,提出了防控柞蚕蛹期病害的措施,以促进人工大规模繁殖白蛾周氏啮小蜂产业的健康发展。 1 利用柞蚕蛹繁殖白蛾周氏啮小蜂失败的原因 白蛾周氏啮小蜂本身的病害未见报道。在繁蜂过程中,多采用从野外采集的美国白蛾蛹中羽化出 来的或经过柞蚕蛹人工扩繁的健壮小蜂作为种蜂,导致人工大规模繁蜂失败的可能性较小。利用柞蚕蛹繁殖白蛾周氏啮小蜂失败的最主要原因是繁蜂过程中发生了柞蚕蛹期病害。 柞蚕蛹携带较多病原微生物。繁蜂工作人员通过视觉、嗅觉和触觉等感觉器官根据柞蚕蛹期病害的特征进行辨别,很难剔除没有表现出病症的带病柞蚕蛹;不熟悉柞蚕病害的繁蜂人员对柞蚕病蛹的检出率低,病蛹多,传染源多;小蜂在寄生过程中的寄生行为会增加柞蚕病原微生物传播的机会,使一些通过伤口传染的病害发生的几率增加;小蜂在发育过程中,改变了柞蚕蛹内的环境,使柞蚕蛹对本身携带的病原微生物抗性降低,一些潜在病原微生物会成为致病微生物;繁蜂单位管理粗放,条件简陋,消毒通气、防蝇防鼠等设施不全,防控蚕蛹病害措施不力,温湿度控制不当,都可能导致柞蚕蛹期病害流行,使繁蜂失败。 2 常见柞蚕预蛹期和蛹期病害及其对繁蜂的影响2.1 柞蚕预蛹期和蛹期常见病害的识别特征 脓病:病原为柞蚕核型多角体病毒Antheraea pernyi Nuclear Polyhedrosis Virus(ApNPV),蚕期感病 ! 40! 收稿日期:2008-03-07*通讯作者

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/5e17228374.html, 柞蚕病害防治常用的消毒药剂 作者:夏焱杨君张洪生 来源:《吉林农业·下半月》2013年第07期 摘要:本文详尽地总结了当前生产实践中柞蚕卵面消毒药剂和蚕室蚕具消毒药剂的化学 性质,杀菌原理和具体的使用方法。 关键词:柞蚕病害;防治;常用药剂 中图分类号: S885.1 文献标识码: A 文章编号: 1674-0432(2013)-14-91-1 1 卵面消毒药剂 1.1甲醛 1.1.1性质甲醛一般以水溶液状态存在,无色透明,在常温下有挥发性,温度越高、挥发性越大,对人的眼粘膜和呼吸道有强烈的刺激性。市售的甲醛液含有效成分36%~38%。比较稳定,在贮存过程中遇过高或过低温度时,易发生聚合反应,产生白色沉淀,在强烈阳光照射下更能促进聚合反应,形成的聚合物称三聚甲醛。甲醛液产生沉淀后,有效成分减少,杀菌力降低。沉淀轻微时,可用热水浸泡容器,很快便可分解消除。 1.1.2杀菌原理甲醛是一种强还原剂,能透过病原体细胞夺取氧,而使病原体死亡。微生物接触到甲醛后,蛋白质就凝固、变质、失去代谢能力,而起到杀菌消毒作用。 1.1.3使用方法春用蛾卵从孵卵开始到出蚕前1天均可进行卵面消毒。蛾卵用尼龙纱袋装好,每袋0.5~1.0kg,先放到清水中搓洗2~3分钟,然后移入0.5%氢氧化钠中洗1分钟,用清水冲洗2~3次,洗去碱液,再放入3%甲醛液中浸泡30分钟,药液温度始终保持在23℃~25℃,一般0.5kg蛾卵需药液0.75~1.0kg,取出再用清水冲洗2~3次,控净水,摊在消过毒的塑料纱上,迅速晾干。秋用种卵一般为纸面产卵,在出蚕前1~2天,用3%甲醛浸泡30分钟,液温不低于23℃。放产卵纸时要一张一张浸没到药液中,消毒后立即拿到山上,视树墩 大小,将卵纸撕成条,缠绕在树枝上,等待自然出蚕。 1.2盐酸 1.2.1性质盐酸是一种强酸,与金属接触会发生反应,对人的皮肤和衣服有强腐蚀作用,在空气中易挥发,放出氯化氢,对人有刺激作用。市售盐酸有两种,一种是纯盐酸,为无色透明的液体,浓度为35%~37%;另一种是工业盐酸,含有杂质,稍带淡黄色,浓度不稳定,一般在25%~30%,在盐酸中微粒子孢子和柞蚕链球菌菌体被破坏消失,核型多角体先被裂解,而后消失,所以盐酸可直接破坏病原体而起到消毒作用。

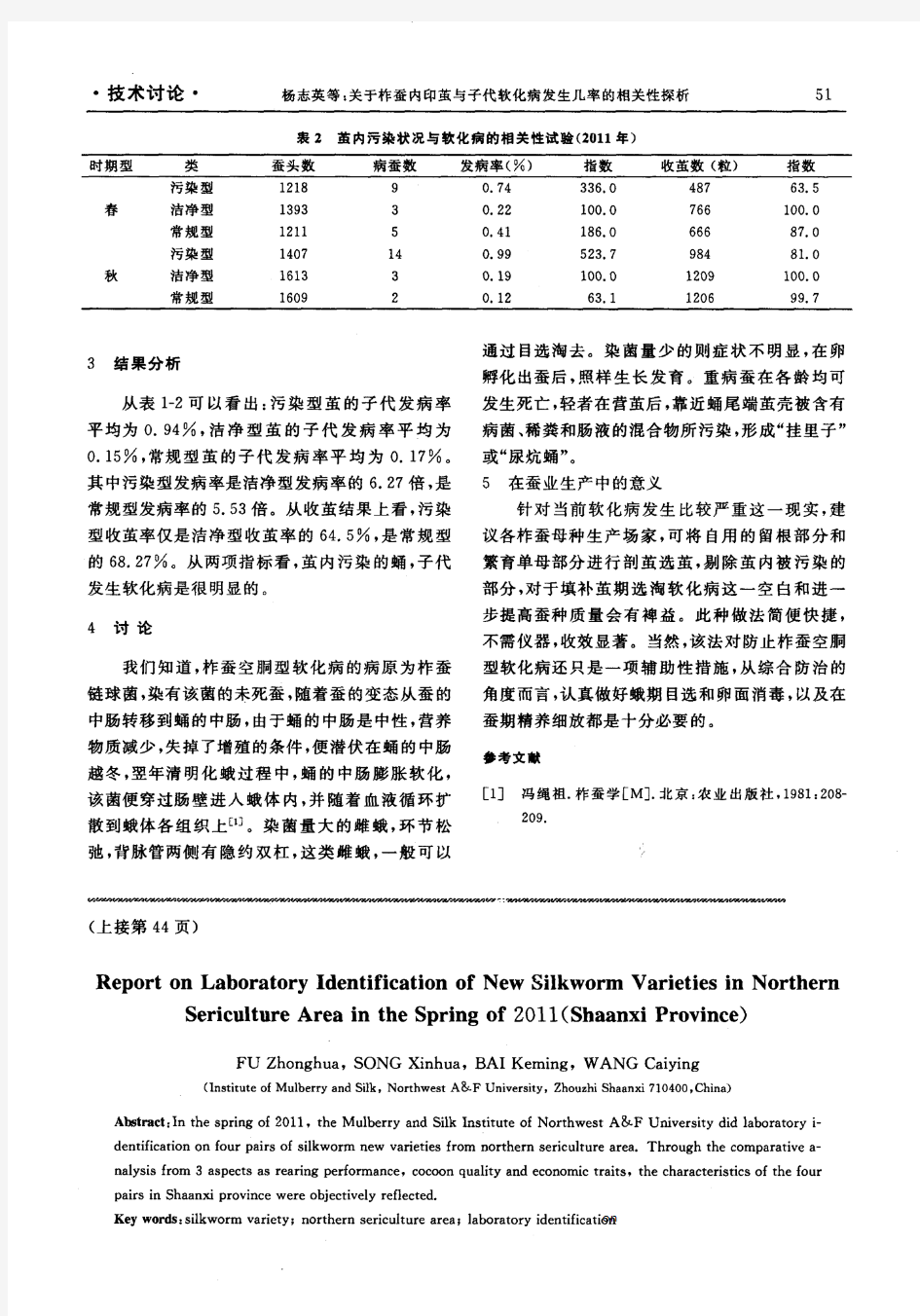

柞蚕生物特性及放养 柞蚕别称野蚕、槲蚕。鳞翅目大蚕蛾科柞蚕属。主要分布在中国。在朝鲜、韩国、俄罗斯、乌克兰、印度和日本等国。柞蚕一种吐丝昆虫,因喜食柞树叶得名。柞蚕属完全变态昆虫,一个世代经卵、幼虫、蛹、成虫4个发育阶段。经四次眠和蜕皮。每蜕皮1次,递增1龄。一头蚕从孵化到5龄老熟结茧需要50天左右,春蚕一生食叶30~35g左右,秋蚕食叶50~58g。其中大蚕食叶占总食叶量的80%以上。春蚕体重14g,秋蚕21g左右。至生长极度时,分别比蚁蚕体重约增加2000~3000倍。仅幼虫期取食,以蛹越冬。柞蚕卵在室内加温孵化,幼虫则通过人工管护下放在野外柞树上任其自行觅食生长、吐丝结茧。以柞树叶为食料。 柞蚕茧可缫丝,主要用于织造柞丝绸。中国是最早利用柞蚕和放养柞蚕的国家。柞蚕蛹可供食用,残渣可作鱼、畜、禽的饲料。 【柞蚕放养技术】 柞蚕在自然条件下有一化性和二化性。化性由遗传因素决定,但易受环境条件的影响而改变。中国柞蚕在地理分布上有明显的化性分界带,从山东省泰安地区经河南省林县至甘肃省平凉地区一线以北,为二化性地区;从山

东省费县经河南省嵩县至甘肃省天水地区一线以南,二化性蚕区一年放养春蚕和秋蚕各1次,为一化性地区;两线的中间地带则一化性或二化性均相对稳定。 柞蚕卵在室内加温孵化,幼虫则通常在人工管护下放到野外柞树上任其自行觅食生长、吐丝结茧。放养时间和方式因地区而异。一化性蚕区一年放养春蚕1次,一般在4月上旬进行,约55~60天营茧结束。二化性蚕区一年放养春蚕和秋蚕各1次,春茧一般5月初放养,6月下旬采茧;秋蚕多在8月初放养,中国柞蚕在地理分布上有明显的化性分界带,10月初采茧。近年在部分无霜期短的二化性蚕区,常用低温抑制种茧发育,使二化性柞蚕年仅放养1次,夜间交配。称“二化一放”,时间控制在7~9月,可避免早霜、晚霜危害,并防止柞树树势衰退。在一化性蚕区,也有采用人工长光照(17小时)照射春蚕(蛹),使蛹解除滞育,一年放养2次,称“一化二放”。 一、放养的技术环节 ①孵卵。时间与柞叶萌发生长情况相适应,一般春蚕在放养前15日左右,蛹经感温后于茧内羽化成蛾,秋蚕在放养前8~11日进行。孵卵温度,由头、胸、腹 3部分组成。春蚕(包括一化性品种)适温为20~22℃;秋蚕适温为22~26℃。宽 1.8~2.2厘米,相对湿度,长3~4厘米,春蚕为70~75%;秋蚕为75~90%。孵卵前或

?14?餐桑茶叶逋讯总第202期 柞養中毒原因、症状及预防 陈忠艺 (河南省鲁山县蚕业局467300) 摘要:由大气环境污染引发的蚕儿中毒现象时有发生,直接影响柞蚕茧质量,制约了柞蚕生产的持续稳健发展。通过不同污染源分析及其致柞蚕中毒后的症状观察,并结合生产实际归纳总结了一些有效预防措施,以期把柞蚕农药中毒造成的损失降到最低限度,保障蚕期生产安全。 关键词:柞蚕;中毒源;中毒症状;预防 近年来,鲁山县柞蚕中毒时有发生,据调查统计,每年有5%-10%的蚕户在春柞蚕放养中发生蚕儿中毒,其中2018年因县林业害虫飞防致重点养蚕区域大面积发生中毒,部分农户的蚕甚至全部中毒死亡而绝收,损失极为惨重,大大地挫伤了蚕农养蚕的积极性。为此,笔者对柞蚕中毒原因及中毒症状进行了认真分析和观察,并结合生产实际归纳总结了一些有效预防措施,以此与同行探讨交流。 1引起柞蚕中毒的原因 1.1工业排放物 工厂企业没有经过严格的环保措施处理,而直接排放的废气、烟尘中含有大量的硫化物、氮化物、氟化物以及重金属粉末等,均是非常恶性的蚕儿中毒物。 1.2农田、果园、柞园病虫害防治引起交叉污染 随着农业生产结构的调整,种植结构已发生显著变化,农、林、果产业协调推进,呈现多元化发展格局,鲁山县也不例外。农田、果园、柞园都离不开病虫害防控。一方面在对农田、果园喷施农药时,受风及空气扩散影响,农药极易漂浮到柞园污染柞叶而导致蚕儿中毒;另一方面,是柞园本身防治病虫时因使用农药不恰当而致蚕儿中毒。 1.3林业部门微生物飞防 随着无人机在林业病虫害防控上的推广应用,尤其是利用高效低毒的微生物农药飞防,具有良好防效,飞防已是林业病虫防控的常用方法。但因柞蚕也是一种昆虫,微生物农药对昆虫毒性强、残效期长,微生物农药飞防在实现林业良好防效的同时也必给柞蚕生产带来极大的安全隐患。若林业飞防恰逢蚕期,极易造成附近蚕区大面积蚕中毒。2柞蚕不同毒物中毒的症状 2.1工厂废气中毒 工厂废气中的有毒气体通过叶肉气孔侵入柞叶组织,重者使柞叶生产不良,轻者柞叶外表看不出受害,但蚕儿食下含毒气体的废气物污染的柞叶,均发生中毒症状。如食下含氟物污染较轻的柞叶后食欲减退,发育不良,体躯瘦小,体色呈锈色,后期有的身着环状黑斑,呈现不眠蚕、软化蚕、半脱皮蚕症状而渐渐死亡;食下严重污染了含氟物的柞叶后,开始行动不活泼,不久排软粪,吐肠液而死,死后尸体为黑褐色,略软化,腹部较硬,渐渐干燥,腐烂的较少。2.2农药中毒 农药中毒方式通常有2种,一是农药直接污染柞叶,蚕儿食下后中毒;一种是农药存放在柞蚕饲养场所,由挥发气体通过皮肤或者气门侵入蚕体而引起中毒。在农业生产上使用的农药种类繁多,但根据其有效成分划分,对柞蚕生产危害较常见的有以下几种: 2.2.1植物性杀虫剂中毒 主要有烟草、鱼藤精。烟草中含有的烟碱是对蚕儿有毒的一种物质,在烟草开花时会大量散发烟碱,一方面烟碱被柞叶吸收吸附,还有就是空气中的烟碱直接侵入蚕体。烟碱主要作用于蚕儿的神经系统,蚕儿中毒后,食叶忽然停止,头胸昂起,左右摆动,吐出茶褐色肠液,死后尸体呈黑褐色,腐烂无特臭。鱼藤精的主要成分是鱼藤酮,对蚕儿有触杀和胃毒作用。中毒蚕儿不乱爬动,很少吐出胃液,胸部不膨大,体躯也不缩短,腹足失去把握力,侧倒蚕座,体直柔软,仅背脉管血液微动,呈假死状态,不久死十[1]

第二章绢丝昆虫 自然界能吐丝、作茧的昆虫约400~500种,但真正用于商业性生产的仅10种左右,能抽丝作纺织原料的只有蚕类,包括桑蚕(家蚕)和非桑蚕(野蚕)。 第一节桑蚕Bombyx mori L. 桑蚕起源于中国,已有5000多年的养殖历史,中国养蚕技术通过“丝绸之路”向世界传播。到12世纪,以桑蚕饲养为中心的世界蚕业初具规模,19世纪中期主要养蚕国家有中国、日本、意大利和法国,后来欧洲蚕业因微粒子病猖撅等原因衰退。日本明治维新以后,蚕业作为国民经济的支柱产业而突飞猛进,到20世纪30年代日本的生丝产量约占世界的80%,生丝和蚕种迅速占领世界市场。但是,最近20年来日本蚕业因产业结构变化,蚕农急剧减少,蚕茧产量连年下降,1992年仅产茧 1 5554 t,蚕业出现萎缩不振的局面。相反,我国近10年来桑蚕生产发展迅速,1992年产茧60万吨,生丝5.6万吨,跃居世界第一,又占领了世界市场,成为世界丝绸出口第一大国,年创汇达30亿美元。 一、形态 桑蚕属于完全变态的昆虫,一生要经过卵、幼虫、蛹和 成虫四个不同的虫态才能完成一个世代。 成虫:身体和翅灰白色,触角栉状,前翅顶角下方凹陷。 成虫产卵后以卵过冬。 卵:椭圆形略扁平,一端稍尖。初产时淡黄色,越年卵 经4~5日变灰紫色或略带绿色。非越年卵通常不变色。 幼虫:刚孵化时黑褐色,形似蚂蚁,称“蚁蚕”,表面多 瘤状突起,有3~6根刚毛。两天内体色趋淡,进入“疏毛 期”。1~3龄蚕称为“小蚕”,4~5龄蚕称为“大蚕”。 末龄蚕逐渐停止进食,身体缩短、透明,成为“熟蚕”,开 始吐丝结茧。 蛹:初时白色,随后逐步变硬,变黄,最后成深褐色 (图2-1)。 二、生物学特征 (一)化性 昆虫一年内产生的世代称为化性。一年内只发生1代就产下越年卵的称为一化性。一年内发生2代,第1代产不越年卵,第2代才产越年卵的称为二化性。一年内发生3代以上的,称为多化性。 一化性品种适于寒冷地区饲养。幼虫期长,蚕大,茧丝质良好。但体质弱,不适应高温多湿的夏秋期。二化性品种适于温暖地区饲养。幼虫期较短,体质强健,适应高温多湿

500 万亩农林病虫害生物防治项目 商业计划书 四平市梨树县红嘴农业生物防治技术有限公司 2010 年11 月 3 日 一、项目概述 根据全国农业统计年鉴的资料,我国受玉米螟虫、松毛虫、蝗虫等农、林等害虫为害的农作物品种多、面积大,危害极为严重,农业专家称之小虫大害。为消灭农业害虫,我国长期依赖化学农药进行防治,造成各种严重后果。主要采用化学杀害虫防治,随着日益增加的杀农业害虫化学农药进入环境和生态系统,加剧了动、植物体化学农药的残留、富集和致死效应,已成为阻碍我国农业持续发展、破坏生态环境和生物多样性的重大问题。 该项目总投资为2085.36万元,其中建设投资1515.46 万元,流动资金569.90万元。年产生物导弹(赤眼蜂带毒蜂卡)300 万枚,可供玉米螟、水稻二代螟农、林、果、蔬菜害虫的防治,面积为150 万亩;年产周氏啮小蜂600 万枚蛹,可防治农、林、果、蔬等害虫300 万亩;年产白僵菌粉25000 公斤,可供林业害虫和玉米螟防治面积25 万亩;年产核型多角体病毒液50 万ml,可供松毛虫及蔬菜果树害虫防治,面积为15 万亩;年产微粒子原虫孢子液30 万ml,可供蝗虫防治面积10 万亩。 二、企业概况企业名称:梨树县红嘴农业生物防治技术有限公司企业性质: 有限责任公司 成立时间:二00 九年四月 注册资本:50 万元 注册地址:四平市梨树县石岭镇 (一)基本信息

该公司现有场区占地面积45000平方米,建筑面积2100 余平方米,其中化验室、检验室100平方米,冷藏、冷冻库240 平方米,公司在四平市铁东区叶赫双河村有试验田30000 平方米。公司现有长期在职员工18人,其中管理人员5人,专家5人,其他人员8 人。 资金基础:2009 截止到年底,梨树县红嘴农业生物防治技术有限公司总资产人民币500 万元其中固定资产原值450万元,流动资金50 万元。 预计承建综合楼总建筑面积1700 m2;包括保种室建筑面积600 m2,暖卵室建筑面积300 m2,化验室建筑面积200 m2,办公室建筑面积500 m2,配电室建筑面积50 m2,其他建筑面积50 m2。生产车间总建筑面积3060 m2;包括生物导弹(赤眼蜂带毒)生产车间建筑面积1200 m2,白僵菌生产车间建筑面积600 m2,核型多角体病毒生产车间建筑面积500 m2,微粒子原虫饱子生产车间建筑面积260 m2,周氏啮小蜂生产车间建筑面积500 m2。 辅助工程总建筑面积660 m2;包括储蚕室建筑面积300 m2,冷库建筑面积240m2,锅炉房建筑面积100 m2,门卫室20 m2。购买设备120台套;投资660.2 万元;引进高学历人才5 人。 (二)管理团队 (1)项目负责人简介

搞好柞蚕放养中关键的几项技术处理 摘要:文章作者为满足群众科学养蚕的需要,保证养蚕增产,提高养蚕经济效益,仅对柞蚕放养方面的有关技术要点,做了详细介绍,供蚕农参考。 关键词:柞蚕放养;关键技术;处理 二化一放期间,气温及相对湿度由高向低渐变,光照时间由长向短渐变。这些生态因子的变化趋势与柞蚕生长发育要求相适应,有利于保苗和高产。但也有放养不利条件是小蚕期害虫多,雨多,高温,闷热、病原多且毒力强,壮蚕期面积大、难管理,有时易遭秋旱、早霜及柞树早烘等危害。在购买优质种子、制好优质种卵和正确暖卵的前提下,搞好柞蚕放养中关键的的几项技术处理,才能够趋利避害,达到高产、优质。 1 收好蚁 人工将卵纸(袋)挂于柞墩,待蚁蚕孵化后自行上树或人工把从卵内孵化出来的蚁蚕收、送到柞墩上放养的操作称收蚁。前者为挂卵收蚁,后者为散卵收蚁。收蚁前一周内对上一年发病严重的蚁场用速杀进行全面均匀喷施。蚕起青时用蚕脓清、蚕病灵、菌毒净a、b剂对柞树进行均匀喷施。以上四种药剂具有强大杀灭病毒、细菌的作用。有预防脓病,软化病发生、扩大传染的作用。 1.1 收蚁方法 收蚁方法要看气候条件和当日孵化情况的预测灵活掌握。在通常

情况下一日产的卵多数是两日出蚕。所以出蚕前一天要采用引棵收蚁,第二天出的采用挂纸破卵收蚁的方法。 1.2 引棵收蚁的优缺点 优点:蚕孵化不受外界气候的影响和虫害的危害,大雨天气不易灌蚁。由于便于补湿孵化齐速,小蚕活泼健壮;缺点:撒蚁密度不易掌握,气温高时,蚕易爬动,易相互抓伤及积堆伤热。 1.3 挂纸破卵收蚁的优缺点 优点:蚕孵化后直接上树食叶,能防止蚁蚕互相抓伤减少传染病原的机会。挂纸破卵在蚁蚕孵化前一天傍晚进行,时间充足,密度容易掌握,同时减少蚁蚕爬行,有利于蚕体健壮;缺点:孵化前夕挂卵常有各种敌害危害卵和刚孵化的蚁蚕。外温变化影响孵化率。尤其是风摇动树枝会使掉卵掉蚕,降低收蚁头数。另外,当天不孵化的蚕卵,如不及时拿回补湿,会造成部分蚕卵不孵化。 2 保好苗 选用适合本地区的优良品种或杂交种是获得养蚕高产的关键,“种不旺,则蚕不佳”;选择树质条件和植被条件优良的蚕场,保证柞蚕饱食良叶,是蚕体强健与优质高产的物质基础;按消毒标准进行卵面消毒及蚕室蚕具消毒,养蚕中及时淘汰病弱蚕,是防病高产的重要环节;加强蚕期管理,掌握合理的放养密度,是柞蚕获取营养物质与生存的基础;及时消灭敌害,防止各种不利因素的影响,是柞蚕高产、高效的保证。

佝偻病和骨软化病的诊断要点: 临床表现 1、佝偻病的表现,以骨痛、骨骼畸形、骨折和生长缓慢为特点。多见于6个月至2岁的婴幼儿童,易激动、睡眠不安、多汗、头发稀少。出牙、走路年龄延迟。病儿可出现方颅、鸡胸、漏斗胸,肋骨串珠,胸椎后凸,尺骨远端膨大呈杯口状改变。个体矮小,“O”形或“X”形腿。 2、骨软化症的表现,早期症状不多。主要表现有骨痛,下肢、骨盆和腰骶部为主,胸廓、骨盆等部位有压痛,严重者活动受限,行走困难,走路摇摆,呈鸭步状。易发生病理性骨折,胸廓内陷,胸腔缩小,影响呼吸功能。脊柱萎缩,椎体呈双凹征改变。骨盆变形呈三叶状,在女性造成分娩困难。脊柱缩短和骨盆变形,身高逐渐缩短。 3、神经肌肉症状,儿童可以表现为喉痉挛或全身痉挛。成人表现为手足搐搦医学教育网搜集整理。 实验室检查 佝偻病和软骨病的病因很多,实验室检查也因原发病不同而各异。下面仅叙述维生素D 作用缺乏引起的生化异常。 1、血清钙、磷、碱性磷酸酶,血钙偏低或正常、血磷大多偏低,血清碱性磷酸酶多数增高。 2、尿钙、磷,尿钙排出明显减少,常<50mg/24h(1.25mmol/24h)。尿磷排量轻度减少。 3、血清24(OH)维生素D及甲状旁腺激素,血清24(OH)维生素D水平明显低于正常。因出现继发性甲旁亢,血甲状旁腺激素大多升高,且与血钙水平呈负相关。 影像学检查 X线改变:骨密度普遍减低,骨小梁模糊、呈毛玻璃样。佝偻病患者长骨干骺端增宽似杯口状。成人软骨病特征性的骨X线片表现为假骨折,多见于骨盆、肋骨、四肢长骨。椎体呈双凹征改变。 鉴别诊断 对典型的佝偻病和骨软化症的诊断不难,通过病史、体征、实验室检查等可以确定。主要鉴别诊断有: 1、骨质疏松症,无明显的生化异常,血钙、磷、碱性磷酸酶正常,尿钙、磷排泄量一般正常,X线片见骨质稀疏,骨小梁清晰可见,骨密度减低,椎体呈压缩性改变,常为楔形状医学教育网搜集整理。 2、原发性甲旁亢,有高血钙、高尿钙、低血磷、高尿磷、碱性磷酸酶增高,骨骼改变为纤维囊性变、骨密变减低。

认识常用的生物杀菌剂 随着人们环保意识的增强及对食品安全关注的日益提高,微生物农药因 其无公害、无污染、无残留、且不易产生抗药性等特点,近年在研发、登记和应用上都获得了长足的发展。微生物杀菌剂作为微生物农药的二大品种之一,国内外已登记多个产品,且逐步被国外大型农药企业所并购。而对于微生物杀菌剂,我国大型农药企业少有涉足,更未涉足防治素有植物“癌症”之称的土传病害的微生物农药。众所周知,我国的土传病害日益严重,是微生物农药及微生物肥料发展的主要方向,农业生产中迫切需要此类产品。 目前已经开发的生物杀菌剂基本上都是细菌、真菌及抗生素类的微生物杀菌剂,主要有农用抗生素、细菌杀菌剂、真菌杀菌剂和病毒杀菌剂等类型。微生物杀菌剂主要抑制病原菌能量产生、干扰生物合成和破坏细胞结构,内吸性强、毒性低,有的兼有刺激植物生长的作用。当前,生产上应用的微生物杀菌剂,白僵菌,枯草芽孢杆菌,木霉菌,地衣芽孢杆菌,大蒜素。 白僵菌 白僵菌是一种真菌杀虫剂,其孢子为圆球形。产品为白色或灰色粉状物,用双层塑料薄膜袋包装。该菌体遇到较高温度会自然死亡而失效,因此必须在阴凉干燥处储藏。白僵菌对人、畜无害,但对家蚕、柞蚕致病力很强。白僵菌杀虫是靠孢子接触虫体以后,在适宜的环境条件下萌发生长菌丝,由菌丝穿过虫体体壁在虫体内大量繁殖,使害虫得病,经4~5天后死亡。死亡的虫体白色僵硬,体表长满菌丝及白粉状孢子,故称为白僵虫。新产生的孢子能随风扩散或经虫体互相接触传播,继续浸染健康虫体。可广泛用于农业和林业防治多种害虫,尤以用于防治危害森林的松毛虫效果显著,用于防治蔬菜和其他作物的稻苞虫、菜青虫、玉米螟、大豆食心虫等效果也良好。 木霉菌 木霉素属半知菌类丛梗孢目丛梗科木霉属的真菌孢子,原药外观为黄褐色粉末,不溶于水,属低毒杀菌剂,对人、畜和作物无毒害作用。木霉菌可湿性粉剂,每克含活孢子1.5亿个,对蔬菜类的霜霉病有良好的防治效果。 枯草芽孢杆菌 枯草芽孢杆菌是一种新型的微生物源生物农药。枯草芽孢杆菌具有更强的营养物质竞争能力以及氧气竞争优势;定殖、繁殖速度更快,迅速抑制其它病原微生物生存,起到“贴身”保护植物,确保植物健康成长的作用,所以国内专家对枯草芽孢杆菌的评价是“用量少,防效好,绿色又环保,增产又增收”。 地衣芽孢杆菌

柞蚕软化病发生与防治 摘要介绍柞蚕软化病的病原、传染途径及发病症状,提出综合防治措施,以为柞蚕软化病的防治提供参考。 关键词柞蚕软化病;发生;防治 柞蚕是野外自然环境中的生物体,其生长发育、后代繁衍均受到外界环境中各种因素的影响[1]。柞蚕软化病是由细菌或病毒寄生柞蚕体引起的一种传染性病害,主要有柞蚕空胴病、柞蚕中毒性软化病、柞蚕败血病和吐白水软化病,是危害柞蚕生产的三大病害之一。呼伦贝尔市大兴安岭地区属高寒地区,易诱发柞蚕软化病。特别是近几年,柞蚕软化病发病非常重,一般减产10%~25%,重的可造成绝产、绝收。自从该地区推行盐酸、甲醛混合液卵面消毒方法后,发病率得到有效的控制,促进了柞蚕业的发展。但是由于该地区干旱、少雨、冷凉等气候因素影响,蚕期经过过长,树叶老硬,增加了感病、染病的机率,加上防病意识差,防病措施不到位、不彻底,部分蚕区柞蚕软化病暴发,严重影响柞蚕产量和质量,浪费大量的蚕场资源,降低了养蚕的经济效益。 1软化病发生的原因 1.1柞蚕上代种茧带病 使用上一代软化病发病重的种茧,造成有些致病细菌寄生于蚕的消食管,患病较轻的可照常营茧化蛹、羽化[2]。随着蛾产卵,病菌附着在卵面上,当蚕孵化咬食卵壳时会食进病菌,造成蚕体感染,发生软化病。 1.2食下传染 蚕期病蚕排泄的稀粪虫含有大量的病菌,当蚕粪落到树叶上,被雨水浸泡后,直接沾染柞叶,健蚕食下污染的柞叶后,引起大传染,尤其小蚕密放时传染严重。 1.3不良条件诱发软化病 二化一放地区保种时间长,蛹体营养消耗过大,出蚕后小蚕体质弱,免疫能力下降,易引发软化病;制种、保卵、小蚕期正好赶上高温天气,致病菌侵染和繁殖能力快,易引发软化病;收蚁时不及时破蚁子,使蚁蚕在引枝上爬行时间过长,浪费蚁蚕体力,降低蚁蚕抗病能力,易引发软化病;放养者管理不严或蚕场条件较差,蚕儿缺食,体质下降易引发软化病;种卵消毒后没有及时阴干或运输过程中遭阴雨天气被浇湿,卵内长时间缺氧易引发软化病。 1.4环境传染

1、髌骨软骨软化症(不是很好,斟酌) 住院号:403794 入院记录: 主诉:左膝疼痛、活动障碍1月余。 现病史:患者1月前无明显诱因出现左膝关节疼痛,为间断性钝痛,上下楼梯时疼痛加重,平卧、休息时疼痛减轻。无发热畏寒,无头晕、头痛,无胸闷、心悸,无腹胀、腹痛。1月来患者曾到多家医院就诊,行MRI检查示:右膝关节外侧半月板及内侧半月板后角损伤变性改变;均未采纳任何特殊治疗,疼痛渐加重,活动时伴有膝关节弹响,偶尔出现关节交锁。遂来我院就诊,我院门诊以“左膝半月板损伤”收入院,自患病以来,饮食、睡眠正常,大小便无明显改变。 既往史:6年前曾诊断为神经性尿崩症,一直口服卡马西平及氢氯噻嗪,控制满意;无高血压、冠心病及糖尿病,否认肝炎及结核病史,以及密切接触史,无重大外伤、手术史,无输血史,无食物、药物过敏史。预防接种史不详。 个人史:生于原籍,无异地久居史,无吸烟及饮酒史,无其他不良嗜好。 月经婚育史:月经17,7天/40-50天,2009-09-10,规律,量中等,色鲜红,无痛经史。21岁结婚,夫妻和睦,育2子,孩子及丈夫均健康。 家族史:否认有家族性及遗传性疾病。 体格检查 T 36.8 ℃ P 72 次/分 R 18 次/分 BP 130/90 mmHg 中年女性,发育正常,营养中等,自主体位,查体合作。全身皮肤粘膜正常,无贫血表现,无黄染、水肿及紫癜。浅表淋巴结未触及肿大。头颅形态正常,五官端正,双侧瞳孔等大等圆,对光反应存在,巩膜无黄染,结膜充血;听力良好,外耳道无分泌物,乳突无压痛;鼻无溢液,通气良好;甲状腺未触及肿大,颈静脉无怒张。双侧胸部轮廓正常,胸壁无压痛,双侧呼吸运动对称,双侧触觉语颤对称,双肺呼吸音清晰,未闻及干性及湿性啰音;心率72次/分,律齐,心脏各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。腹部平坦,无肌紧张,未见胃形及肠型;全腹无压痛及反跳痛,肝脾未触及;无移动性浊音,肠鸣音不亢进。脊柱生理曲度存在,四肢查体见骨科情况。腹壁反射、提睾反射正常存在,Hoffmann征(-),巴氏征(-),脑膜刺激征(-)。 骨科情况:左侧膝关节无明显肿胀,外观无畸形,内、外侧间隙无明显压痛,浮髌试验(-),外侧应力试验(-),内侧应力试验(-),过伸试验(-),过屈试验(+),屈曲约120°无明显受限,抽屉试验(-),McMurray-Fouche试验(+),髌骨摩擦试验(+),左大腿较右侧周径少2cm(髌上10cm)。肢端血运可,皮肤感觉存在。其余肢体活动自如。 辅助检查 时间项目结果医院 2009-09-22 MRI 左膝关节外侧半月板及内侧半月板后角 损伤变性改变。 外院 初步诊断: 1.左膝半月板损伤 2.左膝髌骨软骨软化症 3.神经性尿崩症 首程: