高尔顿(Galton)

- 格式:pdf

- 大小:311.45 KB

- 文档页数:4

“回归”是由英国著名生物学家兼统计学家高尔顿(Galton)在研究人类遗传问题时提 出来的。

为了研究父代与子代身高的关系,高尔顿搜集了1078对父亲及其儿子的身高数据。

他发现这些数据的散点图大致呈直线状态,也就是说,总的趋势是父亲的身高增加时,儿子 的身高也倾向于增加。

但是,高尔顿对试验数据进行了深入的分析,发现了一个很有趣的现 象—回归效应。

因为当父亲高于平均身高时,他们的儿子身高比他更高的概率要小于比他更 矮的概率;父亲矮于平均身高时,他们的儿子身高比他更矮的概率要小于比他更高的概率。

它反映了一个规律,即这两种身高父亲的儿子的身高,有向他们父辈的平均身高回归的趋势。

对于这个一般结论的解释是:大自然具有一种约束力,使人类身高的分布相对稳定而不产生 两极分化,这就是所谓的回归效应。

1855年, 高尔顿发表《遗传的身高向平均数方向的回归》一文,他和他的学生卡尔• 皮尔逊Karl·Pearson通过观察1078对夫妇的身高数据,以每对夫妇的平均身高作为自变 量,取他们的一个成年儿子的身高作为因变量,分析儿子身高与父母身高之间的关系,发现 父母的身高可以预测子女的身高,两者近乎一条直线。

当父母越高或越矮时,子女的身高会 比一般儿童高或矮,他将儿子与父母身高的这种现象拟合出一种线形关系,分析出儿子的身 高y与父亲的身高x大致可归结为一下关系:y=33.73+0.516*x (单位为英寸)根据换算公式1英寸=0.0254米, 1米=39.37英寸。

所以:Y= 0.8567+0.516*X (单位为米);这种趋势及回归方程表明父母身高每增加一个单位时,其成年儿子的身高平均增加0.516个单位。

这就是回归一词最初在遗传学上的含义。

有趣的是,通过观察,高尔顿还注意到,尽管这是一种拟合较好的线形关系,但仍然存 在例外现象:矮个父母所生的儿子比其父要高,身材较高的父母所生子女的身高却回降到多 数人的平均身高。

优生学之父——弗朗西斯·高尔顿优生学的奠基人——高尔顿弗朗西斯·高尔顿(Sir Francis Galton)于1822年2月16日出生于英国伯明翰市斯帕克布洛附近的拉杰斯的一一个显赫的银行家家庭,他的父亲是银行家,父亲和祖父都是热爱自然的科学家。

他的母亲和达尔文的父亲是同父异母的兄妹,他的外祖父正是达尔文的祖父,所以高尔顿是达尔文的表弟。

高尔顿是家中9个孩子里最小的一个孩子。

比他大12岁的姐姐阿黛尔是幼年高尔顿的启蒙老师,他从小智力超常、聪颖过人,出生12个月后,他便能认识所有的大写字母,18个月后则能辨别大写和小写两种字母。

在他咿呀学语的时候就能背拉丁文。

到了两岁半左右,高尔顿已能阅读《蛛网捕蝇》之类的儿童读物。

3岁时他学会签名,4岁时他能写诗,5岁时已能背诵并理解苏格兰叙事诗《马米翁》,6岁时,他已精熟荷马史诗中的《伊利亚特》和《奥德赛》,7岁时就能欣赏莎士比亚名著,对博物学产生兴趣,并按自己的方法对昆虫、矿物标本进行分类。

显然是一位神童。

美国心理学家特尔曼曾根据有关文献的记载,用他自己设计的斯坦福——比纳标准对幼年的高尔顿的智力进行了估算,他认为高尔顿3-8岁间的智力年龄几乎等于实际年龄的2倍,其智商约为200。

8岁时他被送进寄宿学校正式接受教育后,情况就不那么妙了。

极具自然好奇心和独立创造能力的小高尔顿被那里的布道、鞭打和所强调的死记硬背所困扰和压抑,行为突然变坏,常与同学打斗,频遭学校惩戒。

所以高尔顿对他这段学生生涯一点儿也不怀念。

不过他对发现新事物的热情还是不减,虽然正规的学校教育让他很失望,但他对自己的学习和奋斗目标还是很有规划。

13岁时就打算从事一项“高尔顿飞行计划”。

15岁时他的父亲希望他学医,因此安排他随一家英国医学机构到欧洲大陆作巡回医疗活动,回来之后开始在伯明翰市立医院做了两年内科见习医生,这里使他积累了许多解剖学和生理学知识。

1839年,17岁的高尔顿来到伦敦国王学院学习医学、生理学、植物学和化学,并且成绩优秀。

遗传与环境(含教育)在心理发展中的作用摘要关于心理发展的两大因素“遗传”和“环境(含教育)”的论争一直是心理学的一个古老的话题。

笔者在回顾心理学史上一些著名流派对该问题的阐述的基础上提出,该两大因素谁决定谁的继续争论从现实应用的角度是缺乏现实意义与价值的,心理学家应该更深入细致的探讨研究在具体的问题上两者究竟是以怎样的方式在心理发展中施加影响和作用,从而更好的促进个体心理的健康发展。

关键词遗传,环境,教育,心理发展分类号B8431引言遗传作用,指的是父母对后代的生理和心理特征的基因传递。

环境作用,是指影响发展的外部条件的总和(含教育)。

遗传和环境因素对发展的影响问题一直是心理学中争论的一个焦点[1]。

尽管现代的心理学家们已经不再彼此持有非此即彼的立场,但人们对这个问题的看法还没有取得一致。

2 正文回顾历史,考察现在,先让我们来回顾和了解有关制约心理发展因素的历史论述,从而更好的认识这个问题。

2.1 单因素论(十九世纪中叶——二十世纪初) 单因素理论主要包括“遗传决定论”和“环境决定论”,两个理论都片面强调某个因素的作用而否定其他因素的作用。

遗传决定论以优生学创始者高尔顿(Galton)为代表,该学派认为儿童心理发展是受先天的遗传素质决定的,个体的发展及其品性早在生殖细胞的基因中就决定了,发展只是内在因素的自然展开,环境与教育仅起引发作用,不能改变它的本质。

高尔顿用家谱调查作为其观点的论据,这些资料是经过几代间接了解的,且其中调查对象的环境因素没有认真的分析,因此很难客观、科学。

环境决定论以行为主义者华生(J.B.Waston)和斯金纳(B.F.Skinner)为代表。

让我们来看华生提出的他闻名于世的一个论断:请给我十几个强健而没有缺陷的婴儿,让我放在我自己的特殊世界中教养,那么,我可以担保,在这十几个婴儿中,我随便拿一个来,都可以训练其成为任何专家——无论他的能力、嗜好、趋向、才能、职业及种族如何,我都能够任意训练他成为一个医生、或一个律师,或一个艺术家,或一个商界领袖,或可以训练他成为一个乞丐或窃贼。

普通心理学1、学派创始人内容意义⑴构造心理学:冯特、铁钦那;采用实验内省的方法,分析意识的内容;⑵行为主义:美国:华生,研究刺激与反应之间的规律性关系;是一种典型的环境决定论的观点。

是心理学上的第一次革命。

⑶格式塔心理学:德国:魏特海墨、克勒、科夫卡,建立了完形心理学,或叫格式塔心理学。

⑷机能主义心理学:杜威,詹姆士。

主张意识是一个连续的整体。

⑸精神分析学派:奥地利:弗洛伊德;心理学的第二次革命。

2、当代心理学研究的主要取向:学派、时间、代表人物、意义⑴人本主义心理学:20世纪50-60年代美国,罗杰斯、马斯洛;心理学第三次革命。

⑵认知心理学:20世纪60年代,用模拟计算机程序建立人的认知模型。

⑶生理心理学:研究心理活动的生理基础和脑的机制。

3、需要层次理论:⑴美国心理学家马斯洛1968年提出需要层次理论:人的需要分为5个层次:生理需要、安全需要、爱和归属的需要、尊重的需要、自我实现的需要。

⑵生理需要在一切需要中是最优先的。

自我实现的需要是人类最高层次的需要。

⑶层次越低的需要出现的越早,层次越高的需要出现的越晚。

层次越低的需要力量越强,较低层次的需要又叫缺失性需要。

高层次需要又叫生长需要。

⑷马斯洛认为:人的需要是自然禀赋的,是生物进化到人类以后出现的特征。

4、情绪理论:⑴詹姆斯-兰格的情绪外周理论:美国心理学家詹姆斯和丹麦心理学家兰格提出。

詹姆斯认为,情绪是身体变化的知觉,即当外界刺激引起身体上的变化时,我们对这些变化的知觉便是情绪。

兰格强调血液系统的变化和情绪发生的关系。

二人都强调情绪和机体变化的关系。

⑵坎农-巴德的情绪丘脑理论:坎农认为,情绪的生理机制不在外周,而在中枢神经系统的丘脑。

身体变化和情绪体验是同时发生的。

提出了情绪的中枢理论。

忽视了外因变化的意义,也忽视了大脑皮层对情绪发生的作用。

⑶沙赫特的情绪认知理论:美国心理学家沙赫特提出:任何一种情绪的产生,都是由外界环境刺激、机体的生理变化和对外界环境刺激的认识过程三者相互作用的结果,而认知过程又起着决定的作用。

⼼理测验的发展史科学⼼理测验的产⽣与发展:三个重要⼈物:a.⾼尔顿(F.Galton),⾸先倡导科学⼼理测验的学者;b.卡特尔(J.M.Cattell),卡特尔在《⼼理》杂志上发表“⼼理测验与测量”⼀⽂,这是⼼理测验第⼀次出现于⼼理学⽂献中;c.⽐内(A.Binet),编写了世界上第⼀个正式的⼼理测验⼀、科学⼼理测验的产⽣与发展:▲英国⾼尔顿(F.Galton)⾸先倡导科学⼼理测验的学者作为达尔⽂的表弟,他深受进化论思想的影响,提出⼈的不同⽓质特点和智能是按⾝体特点的不同⽽遗传的。

为了研究差异的遗传性,便设计了测量差异⽅法。

这虽然不是正式的⼼理测验,但可视为⼼理测验的开端。

⾼尔顿也为⼼理测验奠定了统计学基础。

他第⼀个提出了相关的概念,并由他的学⽣⽪尔逊加以发展,创⽴积差相关法,这使⼼理测验的信度、效度和进⾏因素分析成为可能。

▲卡特尔(J.M.Cattell):1890年,卡特尔在《⼼理》杂志上发表《⼼理测验与测量》⼀⽂,这是⼼理测验第⼀次出现于⼼理学⽂献中;在此⽂中,卡特尔写到:⼼理学若不⽴⾜于实验与测量上,决不能够有⾃然科学之准确性。

⼜说:⼼理测验如果有⼀个普遍的标准,则其科学的与实⽤的价值都可以增加。

▲⽐内(A.Binet):1904年,法国教育部委派许多教育家、医学家和其他科学家组成⼀个委员会,专门研究公⽴学校中智⼒落后⼉童的教育⽅法。

作为委员之⼀,⽐内极⼒主张⽤⼀种测验的⽅法去辩别和发现智⼒落后的⼉童。

经过他与助⼿西蒙的精⼼研究,次年在《⼼理学年报》上发表了⼀篇⽂章,题为《诊断异常⼉童智⼒的新⽅法》,⽂中介绍了30个项⽬量表。

这是世界上第⼀个正式的⼼理测验。

纵观⼼理测验的发展,⼈们常说19世纪80年代是⾼尔顿的⼗年,90年代是卡特尔的⼗年,20世纪头⼗年则是⽐内的智⼒测验的⼗年。

在此以后,⼼理测验的主要发展:1、操作测验的发展;2、团体智⼒测验的发展;3、能⼒倾向测验的发展;4、⼈格测验的发展。

优生学之父——弗朗西斯·高尔顿优生学的奠基人——高尔顿弗朗西斯·高尔顿(Sir Francis Galton)于1822年2月16日出生于英国伯明翰市斯帕克布洛附近的拉杰斯的一一个显赫的银行家家庭,他的父亲是银行家,父亲和祖父都是热爱自然的科学家。

他的母亲和达尔文的父亲是同父异母的兄妹,他的外祖父正是达尔文的祖父,所以高尔顿是达尔文的表弟。

高尔顿是家中9个孩子里最小的一个孩子。

比他大12岁的姐姐阿黛尔是幼年高尔顿的启蒙老师,他从小智力超常、聪颖过人,出生12个月后,他便能认识所有的大写字母,18个月后则能辨别大写和小写两种字母。

在他咿呀学语的时候就能背拉丁文。

到了两岁半左右,高尔顿已能阅读《蛛网捕蝇》之类的儿童读物。

3岁时他学会签名,4岁时他能写诗,5岁时已能背诵并理解苏格兰叙事诗《马米翁》,6岁时,他已精熟荷马史诗中的《伊利亚特》和《奥德赛》,7岁时就能欣赏莎士比亚名著,对博物学产生兴趣,并按自己的方法对昆虫、矿物标本进行分类。

显然是一位神童。

美国心理学家特尔曼曾根据有关文献的记载,用他自己设计的斯坦福——比纳标准对幼年的高尔顿的智力进行了估算,他认为高尔顿3-8岁间的智力年龄几乎等于实际年龄的2倍,其智商约为200。

8岁时他被送进寄宿学校正式接受教育后,情况就不那么妙了。

极具自然好奇心和独立创造能力的小高尔顿被那里的布道、鞭打和所强调的死记硬背所困扰和压抑,行为突然变坏,常与同学打斗,频遭学校惩戒。

所以高尔顿对他这段学生生涯一点儿也不怀念。

不过他对发现新事物的热情还是不减,虽然正规的学校教育让他很失望,但他对自己的学习和奋斗目标还是很有规划。

13岁时就打算从事一项“高尔顿飞行计划”。

15岁时他的父亲希望他学医,因此安排他随一家英国医学机构到欧洲大陆作巡回医疗活动,回来之后开始在伯明翰市立医院做了两年内科见习医生,这里使他积累了许多解剖学和生理学知识。

1839年,17岁的高尔顿来到伦敦国王学院学习医学、生理学、植物学和化学,并且成绩优秀。

人脸识别的研究历史比较悠久。

高尔顿(Galton)早在 1888 年和 1910 年就分别在《Nature》杂志发表了两篇关于利用人脸进行身份识别的文章,对人类自身的人脸识别能力进行了分析。

但当时还不可能涉及到人脸的自动识别问题。

最早的AFR1的研究论文见于 1965 年陈(Chan)和布莱索(Bledsoe)在Panoramic Research Inc.发表的技术报告,至今已有四十年的历史。

近年来,人脸识别研究得到了诸多研究人员的青睐,涌现出了诸多技术方法。

尤其是 1990 年以来,人脸识别更得到了长足的发展。

几乎所有知名的理工科大学和主要IT产业公司都有研究组在从事相关研究。

表 1 人脸识别发展历史简表人脸识别是一个被广泛研究着的热门问题,大量的研究论文层出不穷,在一定程度上有泛滥成“灾”之嫌。

为了更好地对人脸识别研究的历史和现状进行介绍,本文将 AFR 的研究历史按照研究内容、技术方法等方面的特点大体划分为三个时间阶段,如表1 所示。

该表格概括了人脸识别研究的发展简史及其每个历史阶段代表性的研究工作及其技术特点。

下面对三个阶段的研究进展情况作简单介绍。

第一阶段(1964 年~1990年)这一阶段人脸识别通常只是作为一个一般性的模式识别问题来研究,所采用的主要技术方案是基于人脸几何结构特征(Geometric feature based)的方法。

这集中体现在人们对于剪影(Profile)的研究上,人们对面部剪影曲线的结构特征提取与分析方面进行了大量研究。

人工神经网络也一度曾经被研究人员用于人脸识别问题中。

较早从事 AFR 研究的研究人员除了布莱索(Bledsoe)外还有戈登斯泰因(Goldstein)、哈蒙(Harmon)以及金出武雄(Kanade Takeo)等。

金出武雄于 1973 年在京都大学完成了第一篇 AFR 方面的博士论文,直到现在,作为卡内基-梅隆大学(CMU)机器人研究院的一名教授,仍然是人脸识别领域的活跃人物之一。

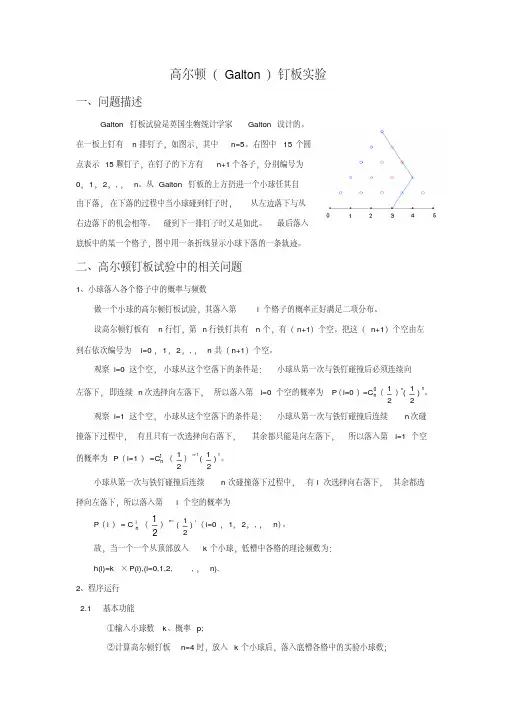

高尔顿(Galton )钉板实验一、问题描述Galton 钉板试验是英国生物统计学家Galton 设计的。

在一板上钉有n 排钉子,如图示,其中n=5。

右图中15个圆点表示15颗钉子,在钉子的下方有n+1个各子,分别编号为0,1,2,,,n 。

从Galton 钉板的上方扔进一个小球任其自由下落,在下落的过程中当小球碰到钉子时,从左边落下与从右边落下的机会相等。

碰到下一排钉子时又是如此。

最后落入底板中的某一个格子,图中用一条折线显示小球下落的一条轨迹。

二、高尔顿钉板试验中的相关问题1、小球落入各个格子中的概率与频数做一个小球的高尔顿钉板试验,其落入第i 个格子的概率正好满足二项分布。

设高尔顿钉板有n 行钉,第n 行铁钉共有n 个,有(n+1)个空。

把这(n+1)个空由左到右依次编号为i=0,1,2,,,n 共(n+1)个空。

观察i=0这个空,小球从这个空落下的条件是:小球从第一次与铁钉碰撞后必须连续向左落下,即连续n 次选择向左落下,所以落入第i=0个空的概率为P (i=0)=C 0n (21)n(21)0。

观察i=1这个空,小球从这个空落下的条件是:小球从第一次与铁钉碰撞后连续n 次碰撞落下过程中,有且只有一次选择向右落下,其余都只能是向左落下,所以落入第i=1个空的概率为P (i=1)=C 1n(21)n-1(21)1。

小球从第一次与铁钉碰撞后连续n 次碰撞落下过程中,有i 次选择向右落下,其余都选择向左落下,所以落入第i 个空的概率为P (i )= C i n(12)n-i(21)i(i=0,1,2,,,n )。

故,当一个一个从顶部放入k 个小球,低槽中各格的理论频数为:h(i)=k ×P(i),(i=0,1,2,,,n).2、程序运行 2.1基本功能①输入小球数k 、概率p;②计算高尔顿钉板n=4时,放入k 个小球后,落入底槽各格中的实验小球数;③计算高尔顿钉板n=4时,放入k个小球后,落入底槽各格中的理论小球数;④动画演示每个小球下落路径及底槽各格小球数频率增长情况;④画出落入底槽各格中的实验小球数频率的柱状图;⑤画出落入底槽各格中的实验小球数、落入底槽各格中的理论实验小球数的频率曲线图;⑥关闭。

高尔顿心理测验量表摘要:一、引言二、高尔顿心理测验量表简介1.创始人及背景2.量表的目的和应用领域三、高尔顿心理测验量表的主要内容1.量表的结构2.测验项目的特点四、高尔顿心理测验量表的操作流程1.测试前的准备工作2.施测步骤3.评分标准及解释五、高尔顿心理测验量表的应用实例1.在教育领域的应用2.在心理咨询与治疗中的应用3.在人力资源管理中的应用六、高尔顿心理测验量表的优缺点分析1.优点2.缺点七、我国高尔顿心理测验量表的发展与现状1.本土化修订与发展2.我国应用现状八、展望未来:高尔顿心理测验量表的发展趋势九、结论正文:一、引言心理测验作为心理学领域的重要工具,帮助人们更好地了解个体的心理特质和潜能。

在高尔顿心理测验量表中,我们将探讨其起源、应用领域、操作流程以及在我国的发展现状。

二、高尔顿心理测验量表简介1.创始人及背景高尔顿心理测验量表起源于英国心理学家弗朗西斯·高尔顿(Francis Galton)的研究。

高尔顿是19世纪末20世纪初的一位著名心理学家,他致力于研究个体差异,并创建了众多心理测验工具。

2.量表的目的和应用领域高尔顿心理测验量表旨在评估个体的智力、创造力、性格等心理特质,适用于不同年龄段的人群。

该量表的应用领域广泛,包括教育、心理咨询与治疗、人力资源管理等。

三、高尔顿心理测验量表的主要内容1.量表的结构高尔顿心理测验量表包括多个分量表,如智力测验、创造力测验、性格测验等。

每个分量表包含若干个项目,项目形式多样,如选择题、填空题、简答题等。

2.测验项目的特点高尔顿心理测验量表的项目设计具有以下特点:(1)客观性:项目内容尽量避免主观判断,以客观题为主。

(2)标准化:项目难度的分布、题型的设置等均遵循标准化原则。

(3)多样化:项目形式丰富多样,既能考察认知能力,也能考察非认知能力。

四、高尔顿心理测验量表的操作流程1.测试前的准备工作(1)选择合适的测验版本和分量表;(2)了解测试目的和适用人群;(3)准备好测试材料和评分标准。

数理统计学重要历史人物简介全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:数理统计学是统计学的一个重要分支,它运用数学方法和模型来研究数据的收集、分析和解释。

在这个领域中,有许多历史上重要的人物为数理统计学的发展做出了卓越的贡献。

本文将介绍几位在数理统计学领域中具有举足轻重地位的历史人物。

第一位重要的历史人物是英国统计学家弗朗西斯·高尔顿(Francis Galton)。

高尔顿是19世纪末到20世纪初的一位杰出的统计学家和生物学家,他是统计学和生物学领域的先驱之一。

高尔顿在统计学领域的贡献包括发展了统计相关性分析的方法、提出了正态分布的概念并研究了其性质。

他还提出了回归分析的概念,并在遗传学领域中引入了“回归”一词。

高尔顿的研究为现代数理统计学奠定了基础,对统计学和生物学的发展产生了深远影响。

第二位重要的历史人物是意大利统计学家安德烈亚·洛瓦拉齐(Andrea Loevalli)。

洛瓦拉齐是20世纪初的一位杰出统计学家,他是著名的洛瓦拉齐-沃尔夫分布的发现者。

这种分布是概率统计领域中的一种重要分布,被广泛应用于样本调查和统计推断。

洛瓦拉齐在统计学领域的贡献还包括发展了许多统计测试和模型,推动了计算统计学的发展。

他的研究为数理统计学的进步和应用提供了重要的理论基础。

第三位重要的历史人物是美国统计学家约翰·图基(John Tukey)。

图基是20世纪中叶至21世纪初的一位重要的统计学家和数据分析家。

他是现代统计学和数据科学领域的开拓者之一,被誉为“统计学之巨人”。

图基的贡献包括发展了许多统计方法和技术,如盒须图、傅立叶变换和排序统计方法。

他还提出了“探索性数据分析”概念,强调了对数据的直觉理解和可视化分析的重要性。

图基的研究为现代数理统计学的发展和应用提供了重要的思路和方法。

第四位重要的历史人物是俄国数学家安德雷·马尔可夫(Andrej Markov)。

马尔可夫是20世纪初的一位杰出数学家和统计学家,他是著名的马尔可夫链和马尔可夫过程的创立者。

高尔顿心理测验量表(最新版)目录1.高尔顿心理测验量表的概述2.高尔顿心理测验量表的发展历程3.高尔顿心理测验量表的主要内容4.高尔顿心理测验量表的应用范围与价值5.高尔顿心理测验量表的局限性正文高尔顿心理测验量表是一种广泛应用于心理学领域的测量工具,旨在通过对个体的认知、情感和行为特征进行评估,以了解其心理特征和行为倾向。

高尔顿心理测验量表的发展历程悠久,经过多次修订和完善,现已成为心理学领域中具有重要参考价值的测量工具。

高尔顿心理测验量表的概述:高尔顿心理测验量表是由英国心理学家弗朗西斯·高尔顿(Francis Galton)于 19 世纪末创立的,经过多次修订,现已成为一个包括多个子量表的测验体系。

这些子量表分别针对个体的认知、情感、人格、社交和行为等方面进行评估,从而全面了解个体的心理特征。

高尔顿心理测验量表的发展历程:自 19 世纪末以来,高尔顿心理测验量表经历了多次修订和完善。

最初的量表主要关注个体的感知和认知能力,随着心理学研究的深入,量表逐渐扩展到情感、人格、社交和行为等领域。

20 世纪初,高尔顿心理测验量表开始广泛应用于临床心理学、教育心理学和工业心理学等领域。

至今,高尔顿心理测验量表已成为一个包括多个子量表的测验体系,具有很高的应用价值。

高尔顿心理测验量表的主要内容:高尔顿心理测验量表主要包括以下几个方面的内容:1.认知能力:评估个体的感知、注意力、记忆、思维和语言等认知能力。

2.情感特征:评估个体的情绪稳定性、情感表达和情感调节等情感特征。

3.人格特质:评估个体的性格倾向、动机和价值观等人格特质。

4.社交能力:评估个体的社交技巧、人际关系和团队合作等社交能力。

5.行为特征:评估个体的行为习惯、生活习惯和工作习惯等行为特征。

高尔顿心理测验量表的应用范围与价值:高尔顿心理测验量表在多个领域具有广泛的应用,包括临床心理学、教育心理学、工业心理学、人力资源管理和职业规划等。

高尔顿高尔顿(Galton,SirFrancis)英国人类学家。

1822年2月16日生于伯明翰;1911年1月17日卒于萨里郡赫泽尔米尔。

高尔顿是个神童。

他不到三岁便能读书识字,四岁开始学习拉丁文。

他是大名鼎鼎的达尔文的表弟。

这一点虽然无关紧要,但是,因为人们总是把他与达尔文相比,所以使他难以得志。

高尔顿不过是一个卓越的科学家,而达尔文则是一位伟大的科学家。

高尔顿的一生分为三个阶段。

在每个阶段中,他都作出了有益的贡献。

他受过作为物理学家所应具备的基础训练(他1844年毕业于剑桥大学)。

但是,高尔顿在其父去世,经济上获得独立之后,并没有继续他的学业;相反却在十九世纪的后期,花费了几年的时间去周游非洲。

他写了几部书;记述他在1853年和1855年的探险经历。

1853年,他陷入了堪称漫长而又幸福的热恋之中。

嗣后,高尔顿转而从事于气象学的研究。

1863年,他撰写了一部名为《气象学原理》的专著。

书中奠定了气象测绘的的先进技术。

他创造了逆旋风(anticyclone)这一专门术语,用以表示通常会产生晴朗、平和天气的高气压。

与之相对应的是带来暴风雨天气的低气压。

高尔顿还有一项普通的发明?一种狗能听见而人听不见的高音哨。

1859年,达尔文的《物种起源》一书问世以后,高尔顿不禁感到生物学的高深莫测,于是把后半生全部用来致力于人类学、尤其是遗传学的研究。

遗憾的是,高尔顿在世期间,孟德尔所作出的发现并未公诸于科学界,因此,当时也就不存在从事实验遗传学研究的正确依据。

高尔顿(和达尔文一样)确信,当不同种的个体进行杂交时,它们的形质会相互混合,致使其后代表现出一种混杂的性征。

孟德尔早已证明,这种见解是错误的。

达尔文却不知其错。

不过,高尔顿还是活着亲眼看到了孟德尔的成就再一次被德符里斯所证实。

尽管如此,高尔顿在遗传学研究方面还是取得了许多重大的进展。

他是第一个强调把统计学方法应用到生物学中去的人。

他也是第一个对同卵孪生进行研究的人。

高尔顿心理测验量表【原创版】目录1.高尔顿心理测验量表的概述2.高尔顿心理测验量表的内容3.高尔顿心理测验量表的应用4.高尔顿心理测验量表的优缺点5.高尔顿心理测验量表的未来发展正文高尔顿心理测验量表是一种广泛应用于心理学领域的测量工具,主要用于评估个体的智力、性格、兴趣和能力等心理特征。

该量表以英国心理学家弗朗西斯·高尔顿(Francis Galton)的名字命名,他曾在 19 世纪末 20 世纪初对心理测量进行了一系列开创性的研究。

高尔顿心理测验量表的内容涵盖了多个方面,包括智力、性格、兴趣和能力等。

其中,智力测验主要包括文字理解、空间认知、记忆力和推理能力等;性格测验则主要评估个体的气质、性格类型和情绪稳定性等;兴趣测验则通过询问个体对各种活动的喜好来了解其兴趣爱好;能力测验则针对个体在某一领域的技能水平进行评估。

高尔顿心理测验量表在实际应用中具有广泛的应用价值。

在教育领域,它可以帮助教师了解学生的学习能力和兴趣爱好,从而为学生提供更加个性化的教学方案;在人力资源管理领域,企业可以利用高尔顿心理测验量表来选拔合适的员工,提高员工的工作效率;在心理咨询领域,心理医生可以通过量表评估患者的心理状况,为患者提供更加精确的治疗方案。

尽管高尔顿心理测验量表具有很多优点,但同时也存在一些局限性。

首先,量表的评估结果可能受到个体心理状态和测试环境的影响,从而影响测量的准确性;其次,高尔顿心理测验量表涵盖的内容较为广泛,但未必能够全面评估个体的某一方面特征;最后,量表的评估结果可能存在一定的主观性,需要评估者在分析结果时具备一定的专业素养。

展望未来,随着心理学研究的不断深入,高尔顿心理测验量表也将不断完善和发展。

未来的高尔顿心理测验量表将更加注重个体差异和多元化,以更好地满足不同群体的需求。

此外,随着人工智能技术的发展,高尔顿心理测验量表也将与大数据和机器学习等技术相结合,提高评估的准确性和效率。

多元智力理论的创立者是谁多元智力理论又叫“多元智能理论”,是由美国教育家、心理学家霍华德·加德纳提出的。

今天店铺为大家带来了多元智力理论的创立者的相关资料,一起来看看吧!多元智力理论的创立者多元智能理论是由美国哈佛大学教育研究院的心理发展学家霍华德加德纳(Howard Gardner)在1983年提出。

加德纳从研究脑部受创伤的病人发觉到他们在学习能力上的差异,从而提出本理论。

传统上,学校一直只强调学生在逻辑─数学和语文(主要是读和写)两方面的发展。

但这并不是人类智能的全部。

不同的人会有不同的智能组合,例如:建筑师及雕塑家的空间感(空间智能)比较强、运动员和芭蕾舞演员的体力(肢体运作智能)较强、公关的人际智能较强、作家的内省智能较强等。

霍华德·加德纳的部分著作加德纳是一位发展和认知心理学家,1972~2000年间任零点计划主任。

他获得过普林斯顿(Princeton)、麦克吉尔(McGill)及爱维(Tel Aviv)等大学的18个荣誉学位。

1981年因为在哈佛零点计划的工作而获得麦克阿瑟(Mac Arthur)奖。

他在发展心理学、神经心理学、教育学、美学和社会学等多个领域出版了约20本书,发表文章和书评约400篇。

在首部著作《艺术和人的发展》(The Arts and Human Development,1973)中,加德纳指出皮亚杰的发展模式只适用于“最终导向科学思维的思维过程,其终极状态可以非常逻辑地表达出来”。

在这种批判的基础上,他考察了创造性活动中认知过程的发展,开始着重探索伟大的艺术家的思维过程,并相继出版《艺术、智能与大脑:对创造力的认识途径》(Art,Mind,and Brain:A Cognitive Approach to Creativity,1982)等著作。

霍华德·加德纳的理论背景多元智能理论自1983年由哈佛大学发展心理学家霍华德·加德纳(Howard Gardner)教授提出以来,迄今已有近20年的历史,已经逐渐引起世界广泛关注,并成为90年代以来许多西方国家教育改革的指导思想之一。