第十一章腰椎间盘退变模型研究进展

上海第二医科大学附属第九人民医院骨科

侯筱魁

腰椎间盘突出症的基本病理变化是椎间盘的退变。退变蕴涵了两方面的涵义:一方面为组织衰老,即随年龄而出现的改变的积累;另一方面,退变是指随着细胞或组织的退行性病理改变而出现的生物化学的改变,进而引起组织物理特性的衰变,并最终表现为功能的破坏和丧失。

在今天,对腰椎间盘退变及由其而引起的下腰痛的关注,已不仅仅局限于医学领域,更逐渐成为一个严峻的社会问题。据统计,70%的成年人在一生当中都经历过下腰痛的折磨。目前已知许多因素都与椎间盘退变有关,包括遗传、环境、年龄、慢性长期负重、强体力劳动、肥胖、吸烟、酗酒、糖尿病等等,都被发现能够加速椎间盘的退变。此外,退变也可继发于某些外科操作,如脊柱内固定、长节段融合、后路突出髓核摘除,经皮融核或激光减压有时也会诱发腰背痛和神经症状。最近的实验研究焦点已经把目光放在了对未来的退变性椎间盘疾病的处理上。建立一种可靠而容易重复的椎间盘退变模型而实现对其的系统研究是非常必要的。本章通过对文献的复习和归纳,对于目前的腰椎间盘退变模型的建立方法和相关研究做一总结。

第一节实验动物的要求及选择

首先,医学科研中应用的实验动物应该具备以下完整的资料:①品种、品系及亚系的确切名称;②遗传背景或其来源;③微生物检测状况;④合格证书及合格的饲育条件等。根据不同的实验目的,应当选择相应的合适的实验动物。人类属于陆生脊椎动物门,相应的脊椎疾病动物模型的选择也必然局限于此范围内。椎间盘退变的模型动物应该具备类似人类脊椎的解剖和生理特点,建立的模型应该与人类的椎间盘退变相似和具有可比性。而模型的可重复性和能够模拟再现人类疾病的客观规律也是基本要求。

目前已经使用并证实效果确切的椎间盘退变模型动物包括鼠、兔、羊、猪、狗、猴等。鼠尾椎间盘常被用以制作退变模型,缘于其操作容易,对动物的损伤不大,但其对于人类的腰椎间盘疾病的代表性尚需商榷。兔等个体较大的动物脊柱结构与人类更具有相似性,是目前广泛使用的模型动物。其椎间盘体积较大,进行各种操作和检查较方便,但通常均须行体内手术,对动物损伤较大。灵长类动物是人类的近亲,其解剖生理特点与人类最为近似,如恒河猴(rhesus monkey)、狒狒等,是最理想的椎间盘退变的模型动物。但是囿于经济因素,其应用受到了相当的限制。

第二节椎间盘退变模型的建立方法

目前所使用的椎间盘退变模型的建立方法,宏观上可以分为两大类,即自发性和诱发性椎间盘退变模型。而后者从脊柱和椎间盘结构是否完整上,又可再分为两大类:直接破坏脊柱和椎间盘结构抑或是通过脊柱外方法来诱导椎间盘退变的发生。

一、自发性椎间盘退变模型

Platenberg发现,超过14岁的灵长类动物狒狒均可出现自发性的椎间盘退变,并从MRI表现和组织病理学证实其非常类似于人类的椎间盘退变,而认为其是极佳的椎间盘退变模型动物。

Hansen(1952)首次观察了软骨发育不良犬的椎间盘的改变。许多作者观察了针尾鼠(pintail mouse)和沙鼠(Psammomys obesus)的自然发生的腰椎间盘的改变,发现其均可出现与年龄相关的椎间盘退变,且

107

退变发生率高。退变特点类似于人类椎间盘退变的表现,包括:髓核的破裂;纤维环的撕裂;髓核突出进入或穿过软骨终板形成Schmorl结节以及韧带的钙化等。这些动物作为模型在一定程度上减少了人为因素的影响。尤其是沙鼠,已经资料证实,在18个月时约50%的个体会发生明显的椎间盘退变。沙鼠已作为一种优良的椎间盘退变模型动物被广泛选用。

二、诱发性椎间盘退变模型

⒈脊柱外方法诱发椎间盘退变希望通过不破坏脊柱或椎间盘的解剖结构的单纯脊柱外方法建立椎间盘退变的模型,则必须改变脊柱的力学环境,使椎间盘受到异常的应力刺激,才能够诱发椎间盘的退变。现有的此类模型均通过此原理来达到建立模型的目的。

切除刚出生的SD或Wistar大鼠的两前肢及尾部,能够存活的幼鼠在成长过程中仅依靠两后肢直立行走,即为bipedalrat,其腰椎负重明显增加,完全改变的力学环境和不均衡应力刺激诱发了腰椎间盘的退变,甚至脊柱的侧凸。

Iatridis(1999)使用机械设备造成一种良好控制的负荷环境,对SD大鼠鼠尾分组行单纯性制动和慢性持续轴向负荷刺激,每隔两2周对于椎间盘厚度、角松弛性、轴向和角顺应性等进行体内生物力学测定,共观察8周。发现两组动物的椎间盘厚度、轴向顺应性和角松弛性均减小,但是慢性持续负荷组的生物力学改变出现较早且数量大。8周时,慢性持续负荷组动物椎间盘的蛋白多糖成分明显增高。作者认为,慢性的持续应力刺激可以改变椎间盘的机械特性和生化成分,诱发了椎间盘退变的发生。但是这种退变与人类脊椎间盘的退变相比有其相似性和不同性。

扭转应力损伤也是椎间盘退变的先决因素。Hadjipavlou(1998)描述了一个扭转应力损伤造成的兔椎间盘退变模型。对照组兔接受了软组织松解术或者囊切开和小关节面切除术,而实验组则接受了手术以及急性的30°扭转应力的腰椎损伤。作者发现,单纯手术组并没有出现椎间盘的退变,而接受了扭转应力的动物则表现出了明显的退变。

还有学者利用特殊的装置将大鼠尾巴折弯成U形并固定,持续观察后发现,在U形鼠尾的凹侧部分椎间盘发生了退变,而凸侧则未发生明显的改变。

2.破坏脊柱或椎间盘结构诱发椎间盘退变通过破坏脊柱或椎间盘的解剖结构来诱发椎间盘退变,效果直接。其又可根据对椎间盘结构的保留完整与否分为两类。

(1)不直接损伤椎间盘结构:Miyamoto(1990)通过钝性剥离大鼠颈椎旁肌,切除全颈椎的棘上和棘间韧带,成功诱导了重复性好的颈椎病动物模型。国内的施杞等亦使用此方法,建立了颈椎间盘退变的模型并进行了相关的研究。但这种方法目前尚未见报道应用在腰椎间盘退变的模型上。

通过切除一侧或双侧的小关节,同样可以引起脊柱的应力不均衡和抗旋转能力下降。Sullivan在同一水平切除了兔腰椎双侧小关节的上关节突,引起了脊柱的旋转不稳定而诱发了椎间盘的退变。

Markus(2001)使用一种可产生弹簧加压作用的外固定装置,其4根不锈钢针脚可经皮从后方平行于椎间隙插入兔的L4及L5椎体。对选择节段所施加的轴向压力可以达到2.4MPa,大概相当于5倍的动物体重。加压时间分别为1、14和28天。这种力学负荷实际上是压力、剪切力以及弯曲力矩的复合体。组织学观察发现,14天后,固定的椎间隙高度即出现明显狭窄,椎体终板骨硬化,而固定节段的邻近节段则未出现明显的形态学和组织学改变。

(2)直接破坏椎间盘结构:通过对椎间盘结构的直接损伤和破坏来诱发退变,是目前应用最为广泛的建立椎间盘退变模型的方法。

①损伤纤维环方法:目前所使用的损伤纤维环方法种类繁多。损伤纤维环的手术方法如下:按手术入路分为前方入路经腹、后方入路经椎板切除、前外或后外侧经腹膜外入路等;根据损伤部位可以分为前部正中、前外侧、后部正中、后外侧,前2个部位是最为常用和首选的损伤部位;根据损伤的方式又可分为刀割、开窗、刺伤、切除、刮擦伤等。对文献的复习可以发现,以平行于终板方向的刀割法最为常用。

Key于1948年首次应用破坏纤维环的方法,成功地观察到了椎间盘退变的发生。在Key方法的基础上,1990年V olvo奖获得者Osti进行了一个经典的实验,他在羊腰椎纤维环外侧部,做平行和邻近终板的

108

横行切开,控制切开深度在5mm,即纤维环的外2/3层,而保留了内层纤维环和髓核的完整。在随后的组织学检查中发现,尽管手术并未破坏内层纤维环和髓核,而且外层纤维环的切口可以自行愈合,但术后4个月以后均可见内层纤维环的破裂和髓核的突出。

Lipson(1980)通过切除兔腰椎间盘的腹侧纤维环,直接造成了椎间关节失稳和髓核的突出,即出现了明显的骨赘形成等脊柱退行性变。

②损伤髓核法:髓核由于它的黏弹性特点和变形能力,在椎间盘承受外力时,可以起到吸收、振荡和向各方向分散力的作用。这样就避免了椎间盘在某一方向过多受力而引起纤维环的破裂、终板的骨折,甚至椎体的压缩。而在脊柱做前屈、后伸和旋转运动时,髓核又可作为运动的支柱起到类似轴承的作用。髓核的结构一旦破坏,椎间盘吸收和分散外力的作用消失,必然迅速诱发退变。

Okuma和Nomura(2000)以穿刺针从纤维环前侧部进入,吸出髓核,诱导建立了兔的椎间盘退变模型。组织学观察发现:术后2周,髓核内含有空泡细胞的数量减少;4周时,纤维环纤维出现蜿蜒样改变;8周时,可见纤维环已失去正常结构,髓核的细胞外基质浓缩;24周时,纤维环均出现破裂及变形的板层状纤维,内层纤维环与髓核的界限模糊,软骨样细胞的数量增加并开始成团状聚集在髓核及纤维环的交界区域。

Sato(2001)等介绍了经皮纤维环钻孔使用吲哚青绿(indocyanine green,ICG)燃料增强激光汽化髓核来达到间盘减压目的,从而诱发兔椎间盘的退变。

向髓核内注射药物融核,已在临床上用于治疗腰椎间盘突出症,类似的方法同样也可诱发动物椎间盘的退变。

向椎间盘内注射透明质酸酶(hyaluronidase)、木瓜凝乳蛋白酶(chymopapain)、软骨素酶ABC (chondroitinase ABC)、胶原酶(collagenase)等,均已在动物模型上证实可以达到有效融核的目的,且部分已获得了广泛的临床应用。但是动物实验大多集中在化学融核(chemonucleolysis)的效果、并发症、作用时间、剂量等以临床应用为目的的研究上。

Norcross等(2002)在大鼠鼠尾的近侧2个椎间盘内注射软骨素酶ABC(chondroitinase ABC),2周后发现注射药物的椎间隙高度明显下降,生物力学参数(硬度、hysteresis、畸形)均明显升高。组织学检查则证实椎间盘退变,蛋白多糖含量、髓核细胞数量均明显下降。

虽然融核后将不可避免地发生椎间盘的继发退变,但却少有以此来作为建立椎间盘退变模型的方法。因为髓核内注射的药物均会引起椎间盘生物化学性质的改变,并不利于在退变模型基础上进一步的研究和生化检测等。

更为直接的方法是:直接模拟人椎间盘髓核摘除术的手术过程行髓核摘除而诱发椎间盘退变。Hasegawa(2000)为研究年龄因素与退变的椎间盘周围及临近神经根发生病理改变的相关性,进行了犬的实验研究。他模拟人的髓核摘除手术,将犬的多个腰椎节段椎板切开,行全椎间盘摘除术。但是大部分行髓核摘除术诱发的模型与人类髓核摘除术不同的是,手术多是经前方腹膜外入路,切开前方纤维环后,摘除髓核。由于其对于椎间盘结构造成了彻底破坏,且对动物创伤较大,手术方法标准难以统一,因而并不常用。

③损伤软骨终板法:通过椎体钻一斜行的孔洞直达软骨终板和髓核来制作椎间盘退变模型。但破坏终板的程度不易掌握,损伤后可立即出现一些变化,如Schmorl结节、局部出血及继发周围肉芽组织形成等而影响观察。此法创伤较大,有一定死亡率,目前应用较少。

第三节椎间盘退变模型的组织学改变

关于退变椎间盘的组织学改变,许多文献已有详细的阐述。但是关于椎间盘退变的组织学分级,国内的文献和相关书籍中较少提到。笔者查阅了近年来的相关文献,对于椎间盘退变的组织学分级予以总结。

1.Miyamoto提出的椎间盘退变的组织学分级

Ⅰ级:正常椎间盘结构;

109

Ⅱ级:软骨样组织增生,纤维环前部层样结构破坏;

Ⅲ级:髓核收缩或消失;

Ⅳ级:纤维环出现裂口;

Ⅴ级:椎间盘组织突出或骨赘形成。

2.Kauppila利用nachemson分类系统对椎间盘退变的分级提示了椎间盘退变与骨赘形成的动态关系Ⅰ级:髓核发亮,与纤维环界限清楚,未见破裂和变色;

Ⅱ级:髓核极细微的破裂和变色,与纤维环界限稍有不清;

Ⅲ级:髓核纤维化,与纤维环界限不清,纤维环可见裂隙;

Ⅳ级:纤维环、髓核均见较大裂隙或空腔,与椎间盘相连的椎体边缘骨赘形成。

3.Nishimura及Mochida等提出分别基于纤维环和髓核结构改变的椎间盘退变组织学分级系统

①根据纤维环V an Gieson染色分级

Ⅰ级:纤维环轻微蜿蜒破裂;

Ⅱ级:纤维环中度蜿蜒破裂;

Ⅲ级:重度蜿蜒破裂及轻度变形;

Ⅳ级:重度变形;

Ⅴ级:结构模糊。

②根据髓核HE及番红-O染色分级

0级:正常结构;

1级:无结缔组织增生,但可见细胞外基质的网状结构表现;

2级:不超过24%的髓核被增生的结缔组织所替代;

3级:25%~50%的髓核被结缔组织替代;

4级:超过50%的髓核被结缔组织替代;

5级:髓核失去正常结构,完全被结缔组织所替代。

③根据对Ⅱ型胶原的染色分级

0级:髓核中央可见双重染色条带;

1级:髓核内见分散的染色带;

2级:纤维环内层见来源未知的细胞染色;

3级:软骨细胞染色;

4级:显著的丛状细胞染色。

众多学者在使用多种方法建立椎间盘退变模型的基础上,观察了退变椎间盘的组织学和细胞学的改变。

Lipson切除兔腰椎间盘的腹侧纤维环,术后2周时发现,纤维环破口处的内层1/3即出现细胞增生,并化生为纤维软骨。

Phllips等使用骨水泥和钢丝捆扎进行了兔的腰椎横突间融合手术,术后对融合节段的相邻节段进行了长达9个月的组织学观察。发现3个月时,纤维环的胶原纤维已失去了正常的平行排列,但纤维环的结构仍保持正常;6个月时纤维环的正常结构趋于破坏,在中间和内层的纤维环尤其表现明显,可见纤维环细胞的增生;9个月时纤维环结构完全破坏,整个椎间盘都已被无结构的纤维组织所代替。而髓核的改变,在3个月时仍表现基本正常的结构、细胞形态和表型;6个月时可见类软骨细胞的增生,而脊索细胞数量则减少;9个月时髓核-纤维环界限已完全模糊,整个椎间盘均由纤维细胞及基质组成,极少见类软骨细胞。

Colliou等使用外固定装置对鼠尾持续加压,发现这种静态的外部持续负荷可以诱发椎间盘的退变及引起椎间盘细胞的凋亡。

Markus用外固定装置对兔脊柱的轴向加压实验也证实,轴向负荷可以导致纤维环层状纤维结构的破坏。如果一旦发生了足够数量的细胞死亡,即使解除轴向负荷,椎间盘也不能再恢复原来的形态。对于纤维环施加的慢性压力状态,可以引起成纤维细胞向软骨细胞的化生,同时在纤维环基质中产生纤维软骨,

110

从而导致了椎间盘高度的下降。

髓核组织纤维化倾向,体积缩小甚至消失。髓核细胞被蛋白多糖基质分隔成许多多细胞岛状,细胞呈椭圆形表现。随着轴向负荷的增加,纤维环结构逐渐趋向紊乱,典型的鱼骨状纤维环结构变成无组织的板层状结构,纤维环中软骨样组织的增生也随着负荷的增加而增加。负荷愈大,这种改变愈加显著,纤维环出现裂隙,椎间盘组织突出,骨赘形成。

Markus还发现,施加了椎间盘轴向加压的动物,内层纤维环和软骨终板的细胞发生凋亡。随着轴向负荷时间的延长,纤维环和软骨终板中Tunel阳性细胞(死亡细胞)的数量也增加,即使解除负荷,4周内死亡细胞的数量也不会显著减少。但是,在髓核中没有发现Tunel阳性的细胞。

对施加轴向负荷后的椎间盘组织进行培养,Markus还发现DNA合成率明显下降,表明不仅细胞的生存能力下降,而且活细胞的代谢状态也受到了影响。而且,在轴向加压解除后的4周内,仍然继续发生髓核细胞形态的改变和纤维环结构的丧失。

Ziran等(1994)在第3,9,15和18个月分别处死沙鼠,并对椎间盘标本进行了非破坏性张力负荷分析、组织学观察及处死前的影像学观察,未发现各年龄组在生物力学和组织学上的显著差异,而18个月年龄组的动物却见影像学上的软骨终板下骨硬化,从而支持在此动物模型中椎间盘退变的早期改变与软骨终板下骨反应相关的假说。

第四节退变模型的椎间盘基因表达分析

在建立椎间盘退变模型的基础上,对退变椎间盘组织中的多种与退变相关的蛋白质的基因表达进行分析,以了解其与椎间盘退变的相关性及因果关系,可以探索通过干预基因表达的途径来延缓甚至终止椎间盘退变进程。

Anderson(2002)使用了切开前外侧纤维环的方法诱发的大鼠椎间盘退变模型。组织学检查证实:1周时,椎间盘的基质即明显减少,同时髓核内的大而圆的细胞几乎完全丧失,而纤维环则仍然保持基本正常的板层状结构;3周时,纤维环和髓核的结构模糊,并可见纤维软骨样组织增生进入髓核;6周时,椎间盘的结构彻底改变,完全被类似纤维软骨样组织替代。

同时,Anderson还使用RT-PCR方法进行了多种蛋白质的基因表达分析,包括Ⅰ型胶原(collagenⅠ)、Ⅱ型胶原(coll agenⅡ)、核心蛋白多糖(decorin)、白介素-1|á(IL-1|á)、骨形态发生蛋白-2(BMP-2)、纤维连接素(F N)、脂肪酸合成酶(Fas)、基质金属蛋白酶1(MMP-1)、基质金属蛋白酶9(MMP-9)、基质金属蛋白酶13(MMP-13)和肿瘤坏死因子(TNF)等。collagen I、collagenⅡ、FN、MMP-1、MMP-9、MMP-13和Fas的基因表达都发生了明显的上调(2~8倍),而BMP-2、IL-1|á和TNF的表达则不受影响。Decorin的基因表达在纤维环破裂之后大约下调了6倍。这些表现在分子水平上与人类椎间盘的退变相类似。

Takaishi(1997)经前方腹膜外入路摘除兔的髓核来制作椎间盘退变的模型。术后进行椎间盘组织的Ⅱ型胶原的免疫组化染色和Northern blot检测Ⅱ型胶原mRNA的表达。结果证实,在术后4周时,Ⅱ型胶原mRNA表达出现显著的短暂上调,Ⅱ型胶原免疫组化染色阳性而Ⅰ型胶原染色则不明显。

Kaapa(1995)通过刺穿猪的纤维环前部,诱发猪的椎间盘退变模型,组织学检测椎间盘的脯氨酸-4-羟化酶、原胶原葡萄糖基转移酶等与胶原的生物合成有关的酶,总胶原成分及椎间盘不同部位的Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ型胶原的染色情况。结果发现,从两种与胶原的生物合成所涉及的酶的活性来分析,纤维环愈合过程最活跃的阶段发生在术后第1个月。在髓核中,两种酶的活性及总胶原成分也均升高,原来圆形的细胞形态变成长梭形,类似于成纤维细胞。

第五节退变椎间盘模型的生物化学改变

生化成分的改变是椎间盘退变过程中的重要标志,其一直以来都是各项研究所关注的焦点。任何退变模型的成功建立都需要生化方面改变的有力证据;而任何针对椎间盘退变的治疗手段的成功或有效与否,

111

亦都需要在椎间盘生化上做出成就来予以支持。

目前对于正常和退变椎间盘的生物化学已经基本阐明,本节将以较多的篇幅对此加以阐述。

一、正常椎间盘的生化特性

椎间盘组织中主要的大分子物质是蛋白多糖和胶原。蛋白多糖是由许多共价键连接于核心蛋白的糖胺多糖(GAG)所组成的大分子家族。糖胺多糖与核心蛋白以木糖和丝氨酸间的共价键相连,构成一条蛋白多糖链,亦称蛋白多糖亚单位。许多蛋白多糖亚单位以非共价键垂直连接于一条透明质酸,构成蛋白多糖聚合体。蛋白多糖亚单位与透明质酸连接处有连接蛋白以稳定非共价键结合。蛋白多糖聚合体是蛋白多糖在体内重要存在方式。

椎间盘中主要存在硫酸软骨素(CS)、硫酸角质素(KS)和透明质酸(HA)3种糖胺多糖分子。CS 是软骨、髓核中主要的GAG成分,而硫酸角质素可分为Ⅰ、Ⅱ两型,Ⅰ型多见于角膜,Ⅱ型则多见于软骨和髓核。

椎间盘中的基质主要由密集排列于胶原纤维之间的大的蛋白多糖分子组成。蛋白多糖分子含有电荷,具有电解质性质,其特性决定了椎间盘中的高离子数量,进而导致了椎间盘基质中的高渗透压。蛋白多糖决定基质的微细结构,蛋白多糖的浓度越高,由GAG所决定的有效孔径直径越小。由于孔径的大小依赖于蛋白多糖的浓度,任何水化作用的变化都会引起孔径的改变。如果椎间盘丢失液体并且蛋白多糖的浓度增加,蛋白多糖被压紧,在较小的液体容积中,将存在较多的蛋白多糖分子,进而使基质的平均孔径减小。相反,在椎间盘膨胀时,蛋白多糖浓度下降,有效孔径增加。

椎间盘中孔径大小的分布具有重要的生理意义,椎间盘中蛋白多糖浓度的孔径分布和固定电荷浓度,决定能够进入椎间盘和移入基质的最大浓度。水分是椎间盘的主要组成成分,同时也影响到椎间盘和其他组织的机械特性。椎间盘的水分含量是不恒定的。当椎间盘持续受到外部承载时,水分受到驱逐;而在承载负荷移除后,椎间盘重新被水分浸透。当椎间盘在体外置于水溶液中时,也发生肿胀。所以,水分的含量依赖于椎间盘所受到的外部承载负荷,实际上即取决于基质中流体静力学和渗透压之间的差别。在身体的肌肉、韧带和体重施加于椎间盘而增加其外部承载负荷时,椎间盘在体内的静水压增高。由于静水压持续存在而大于椎间盘的渗透压,压力梯度使水分从椎间盘中排出。水分被排出时,蛋白多糖含量增加,水浸透性下降,而限制了水分的继续丢失。在达到平衡曲线时,水分排出停止。

目前,对椎间盘基质的合成过程尚不完全了解。但许多动物实验研究阐明了蛋白多糖在体内甚至是成年动物体内的合成。年轻动物的蛋白多糖转归相当快,而成熟动物则相对缓慢。成年兔的半衰期长于120天,成年狗的整个转归期为2~4年。

目前,椎间盘细胞在体外合成蛋白多糖的研究尚不多见,但是动物模型已经证明,蛋白多糖的一些取代方式是可能的。狗椎间盘以木瓜蛋白酶(papain)处理后,丢失椎间盘中所有的蛋白多糖和终板,但是未损害的椎间盘细胞能够再合成蛋白多糖,并使椎间盘在3~4个月重新膨胀。一些动物模型证实,蛋白多糖可被一些成分替代,但这些替代在成人椎间盘中是否发生尚不清楚。

在全部生命期间,椎间盘中持续有蛋白多糖的合成,但有关胶原的合成研究甚少。

椎间盘不同部位的蛋白多糖含量不一。髓核的含量远高于纤维环。由纤维环外层到髓核中央区,GAG 浓度呈梯度增加。

二、退变椎间盘的生化改变

1.蛋白多糖的改变国内外的诸多临床和动物实验研究均发现,随着年龄的增长,椎间盘中蛋白多糖的含量明显下降。髓核区蛋白多糖下降大于纤维环。在GAG中,透明质酸链与硫酸软骨素的结合能力在髓核最低,随着向纤维环移行而逐渐增加,在纤维环的各部则无明显差别。纤维环和髓核中的GAG主要是硫酸软骨素和硫酸角质素,椎间盘中硫酸角质素与硫酸软骨素之比要高于其在软骨中的比例。随年龄增长和椎间盘的退变,硫酸软骨素含量逐渐下降,而椎间盘中的硫酸角质素含量在5~70岁则无明显变化。在GAG中,由于硫酸软骨素含量的下降大于硫酸角质素,导致硫酸角质素/硫酸软骨素比例升高;核心蛋

112

白含量下降,蛋白多糖聚集能力下降;透明质酸含量和硫酸角质素含量相对升高。

就退变髓核和纤维环分别而言:前者主要是硫酸软骨素的明显下降,硫酸角质素无明显变化;而退变的纤维环中,硫酸软骨素和硫酸角质素均明显下降。

对鼠椎间盘退变模型的测定发现,椎间盘退变时,蛋白多糖的合成增加。将尸检的椎间盘按退变程度分级,并逐级测定蛋白多糖含量,发现蛋白多糖的减少与退变程度成正比。

2.退变椎间盘中的胶原的改变胶原是体内最丰富的蛋白质,体内大多数胶原以纤维的形式存在。胶原纤维是包括椎间盘在内的大多数结缔组织的主要结构单位。胶原纤维由原纤维构成,而原纤维由胶原分子所组成。胶原分子最为典型的特征是其三螺旋结构,后者的中央核心由甘氨酸组成,同时胶原分子还富含有脯氨酸和羟脯氨酸,二者约占胶原分子氨基酸含量的20%。

胶原是一种细胞外蛋白质,以细胞内前体的方式合成,经过转译和修饰成为成熟胶原分子(原胶原,procollagen),胶原前体称前原胶原(preprocollagen)。

三、椎间盘的胶原分布和含量

1.髓核的胶原髓核由蛋白多糖和少量胶原的细胞间质构成。1~15岁时,胶原占髓核干重的15%,以后随年龄增长达到20%~25%,并保持在比较稳定的水平。胶原在髓核排列成松散的网状结构,构成髓核的框架,在保持髓核的凝胶状稳定性上起主要作用。髓核与软骨均含有丰富的II型胶原,II型胶原体积大于I型胶原体积25%,含水量亦高25%,高羟化纤维更适于变形,承受和吸收压力。

2.纤维环的胶原纤维环的胶原纤维按同心圆方式紧密分层排列,每层纤维方向相互交成直角,与脊柱成45o。胶原是纤维环的主要成分,占纤维环干重的50%~70%。纤维环中主要含有60%的Ⅰ型和40%的Ⅱ型胶原。Ⅰ型胶原的含量自纤维内层向外而递增。椎间盘的Ⅰ型胶原主要集中于纤维环,纤维环外层几乎全部由Ⅰ型胶原组成。Ⅱ型胶原随向髓核方向而递增。Ⅰ型胶原抗牵张能力强,使纤维环能够抵抗牵张和压力。

随着年龄的增长和椎间盘的退变,髓核逐渐出现纤维化,髓核与纤维环之间的界限逐渐模糊,倾向融合。髓核将所受压力均匀地分配到纤维环的能力下降,髓核中胶原纤维形成增加,但这实际上是由于髓核中水和蛋白多糖的含量下降所致。

退变椎间盘中的Ⅰ型胶原含量增加,纤维环中Ⅰ、Ⅱ型胶原之比升高,且退变髓核中有I型胶原出现,这与关节软骨的退变非常相似。退变髓核中Ⅰ型胶原的出现使其吸收振荡和变形的能力显著下降。而尽管退变纤维环中Ⅰ型胶原含量增加,但这些增加的胶原都处于早期阶段,且降解加速,这些都严重影响了纤维环胶原的强度,导致应力分布不均,在纤维环胶原含量低的后外侧受到应力的集中,从而引起了髓核突出和纤维环的破裂。

Hutton等使用弹簧对成年犬脊柱产生高负荷压力,27周后发现间盘的总蛋白多糖和硫酸软骨素含量均下降,髓核中尤其明显。

Melrose等采用羊椎间盘纤维环损伤模型对蛋白多糖代谢进行研究发现:受损椎间盘的髓核在损伤后8个月出现蛋白多糖和胶原含量的明显下降,同时伴随着非胶原蛋白成分的增加;损伤椎间盘的蛋白多糖最初下降,于伤后6~8个月恢复到对照组水平;与损伤椎间盘相邻椎间盘的髓核中也观察到时间依赖性基质成分的改变,包括蛋白多糖和胶原含量的下降。

仍然是Lipson的切除兔腰椎间盘腹侧纤维环的模型,作者术后还连续观察了200天内的蛋白多糖的变化,发现在椎间盘退变的早期,蛋白多糖聚合透明质酸的能力的恢复有2个随时间变化的周期。其在6~7周后进行性下降。损伤后的椎间盘内的水分在损伤后的2天内有一个短暂的恢复过程,之后即迅速下降,随后呈进行性下降。椎间盘的蛋白多糖成分与水含量平行改变,透明质酸在突出后迅速下降。但蛋白多糖单体的长度并不随退变的发展而改变。

113

第六节退变椎间盘的生物力学观察

Markus的外固定装置对兔脊柱施行的轴向加压实验,对取出的椎间盘标本进行四点弯曲应力和强度测试,证实轴向加压4周的椎间盘生物力学强度并没有明显的下降。

而实验组的椎间盘的生物力学性能与对照组相比并没有明显的差异,这也表明了椎间盘退变的组织学和细胞水平的改变要早于生物力学的改变,这与其他学者的关于人尸体椎间盘的生物力学研究结果相吻合。基于以上发现,在椎间盘退变被激发的早期进行干预,以保持椎间盘的健康状态和触发组织修复就显得尤为重要。

第七节椎间盘退变模型的影像学检查

对椎间盘退变的动物模型进行影像学评估非常必要。模型建立的成功与否除了需要形态学和组织学的证据,也需要影像学手段的支持。与传统的影像学检查手段相比,MRI以其无辐射,可从任意平面清晰地显示椎管内外组织成分的相互位置关系和病理学改变,所提供的信息更为全面详细等而后来居上,其诊断准确率已完全媲美甚至更优于脊髓造影和CT扫描等。在椎间盘退变过程中,随着胶原和蛋白多糖的分解及水的进行性丢失而出现的纤维环和髓核逐渐干瘪或皱缩,基于与水的含量和质子状态有关的信号密度的降低,MRI可以显示出椎间盘的变性和干瘪性的变化。鉴于MRI对组织水含量的轻微改变有很强的敏感性,MRI目前已成为早期认识椎间盘退变的最佳手段。

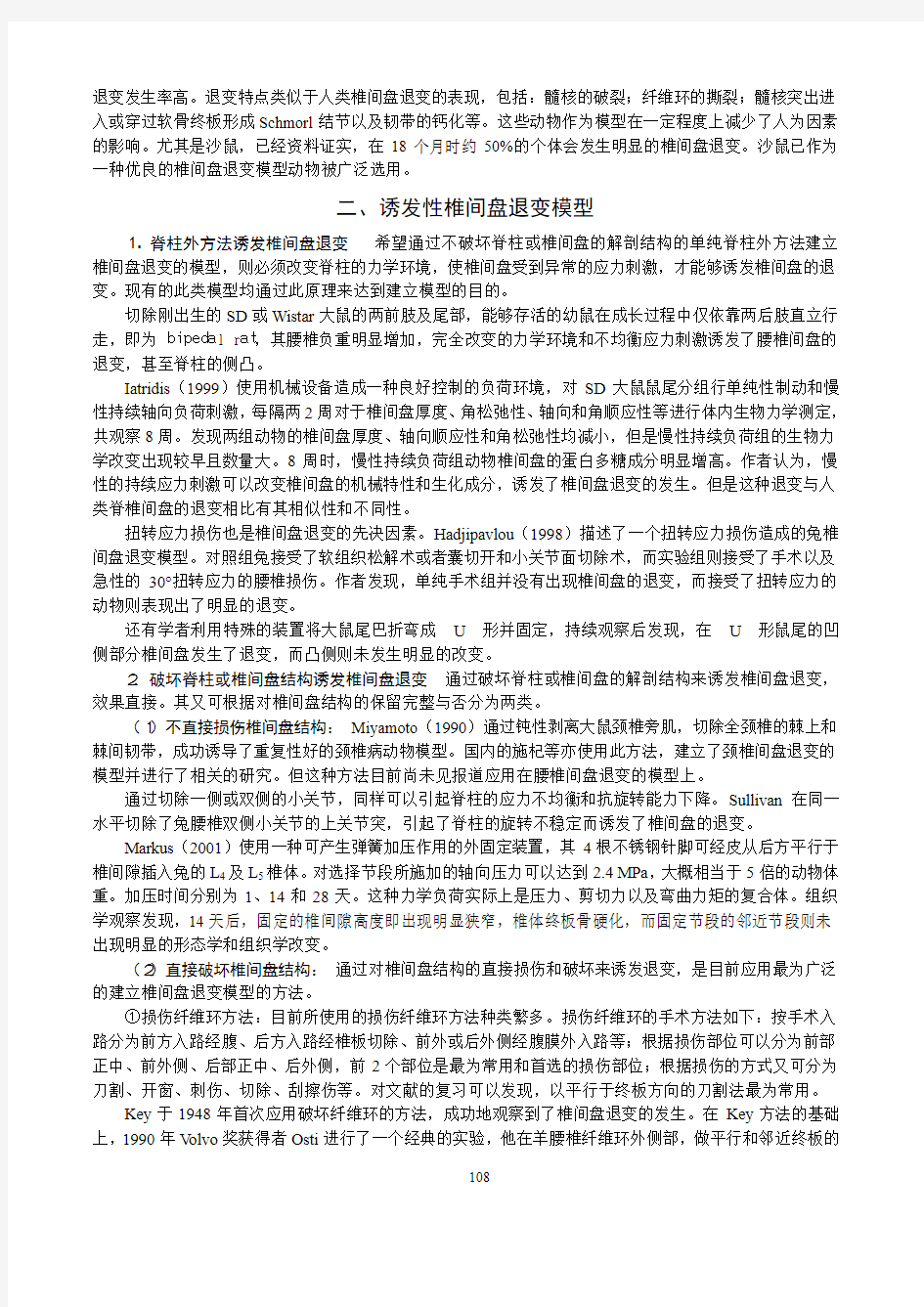

椎间盘退变的MRI表现如下:①退变早期,由于水和生物化学改变(主要是多糖和硫酸软骨素的降解),椎间盘内结合水和自由水都减少,前者造成T2弛豫时间稍有延长,后者引起T1弛豫时间明显延长,表现为椎间盘干瘪、变薄,在T2加权像信号强度降低;②髓核中心程度不同的纤维化、钙化在T1、T2加权像表现为斑点状的低信号;③髓核严重皱缩、间盘内积气,T2加权像显示低信号,即所谓的“真空现象”;④退变发展到一定程度,椎间盘广泛的裂隙内充满髓核物质,整个椎间盘可表现为高强度信号;⑤自髓核向纤维环延伸的放射状裂隙,如内部含有自由水或髓核物质,T2加权像为高强度信号;⑥纤维环内的环状裂隙由于经常含有较周围正常纤维环组织更多的水分,在T2加权像上表现为边缘较黑的纤维环外层中出现高信号区域;⑦如果裂隙内或周围有血管分布,可静脉注射对照增强剂(Gd-DTPA),通过血管弥散入裂隙内,显示较高强度信号;⑧检测未与髓核交通的边缘性裂伤时,MRI被认为是唯一的成像形式;⑨Schmorl结节在T1加权像表现为软骨下椎体骨质内低强度信号,T2加权像上显示为椎体骨质内高强度信号。变性椎间盘邻近椎体骨髓内血管化的纤维组织,T1加权像为低强度信号,T2加权像为中等强度信号;黄骨髓成分增多时T1加权像为高强度信号,T2加权像为中等强度信号;近椎间盘椎体的骨硬化区在T1、T2加权像呈低强度信号,静脉注射Gd-DTPA,硬化骨和椎间盘部分在T1加权像显示对照增强。以上均未对退变椎间盘进行量化评价,而是一种主观的评估。

Videman等对椎间盘干瘪性变化进行了半定量的评估,根据退变程度分为4级级,椎间盘无退变征象,显示为高强度信号,评定为0分;级,轻度退变,信号强度轻微降低,评定为1分;级,中等程度退变,信号强度中度降低,评定为2分;级,严重退变,信号缺失,评定为3分。每个椎间盘退变分数为前、中、后三部分退变分数之和,变化范围为0~9分,0分无退变,9分退变最严重。本方法为我们提供了评定椎间盘退变的半定量标准。

椎间盘退变可以被临床描述为正常稳定性和活动性的丧失,这也是椎间盘的两个最重要的作用。在形态学和组织病理学上,椎间盘退变可以被描述为与蛋白多糖相关的髓核和内层纤维环的水分的丢失,这种作用导致了纤维环结构的破坏和椎间盘的变扁平。椎间盘再生能力有限,因为其没有血管,营养只能靠终板的被动渗透来供给。因此,椎间盘的退变过程一旦启动,就很难停止和逆转。一个可能干预椎间盘退行性变疾病的方法是治疗措施直接介入到椎间盘的内部,目前以药物、特异性生长因子、细胞、组织工程化的椎间盘组织或者基因导入技术都已有报道且促进了椎间盘的修复,以生物学方法来修复椎间盘退变,已成为目前研究的热点。

114

椎间盘退变的基础研究进展(一) 作者:李宝俊关晓明丁文元 椎间盘退变是机体退变的一部分,此进程可以引起一些轻微或自限性症状。目前认为脊柱疼痛多与椎间盘退变有关。治疗方法包括保守治疗和手术治疗两类,保守治疗即口服消炎镇痛药物或者物理治疗等;手术治疗的方法包括脊柱椎间融合术和椎间盘置换髓核成形术等。但目前几乎所有的治疗方法都是为了改善患者的症状,很少从改变椎间盘组织已经出现异常的生物学不平衡性的角度来探讨合适的治疗方法。目前,分子水平上椎间盘退变的系列研究结果指出引起椎间盘源性下腰痛的主要原因是生物学微环境的不平衡问题。本文从基础医学的角度对椎间盘退变过程及其相关的变化作一综述如下。 1正常椎间盘组成及其退变过程中生化组成的不平衡 正常椎间盘位于上下椎体终板之间,呈圆柱状。椎间盘的外层被纤维环组织包围着,内层是呈胶冻状的髓核组织〔1、2〕,其内含软骨细胞和胶原纤维网结构,髓核含水量约80%,并且含有丰富的蛋白黏多糖,具有弹性和膨胀性。正常状态下椎间盘特异的生物学机理可以有效的将脊柱轴向的负荷转变为椎间盘外层纤维环的张力,这样可以在微观上基本保证脊柱基本功能单位的运动功能。 在椎间盘开始出现退变的同时,位于内层的髓核组织的水分开始逐步丢失,在椎体运动时,内层的髓核组织对外层纤维环的流体压力较正常时的压力大。在长时间的超大压力作用下,纤维环的内层开始退变,产生放射状的裂纹,严重者可以直接破裂到外层的纤维环。在椎间盘组织退变的同时,软骨终扳同样开始退变,出现部分骨化。有学者认为,椎间盘的退变始于软骨终板的退变〔3〕,椎间盘的生物化学成分中富含水、胶原、蛋白多糖等,是椎间盘发挥生物功能的物质基础,而软骨终板是供应椎间盘营养的平台,由于椎间盘的营养大部分来自于终板组织,这种骨化的出现直接影响到了椎间盘的营养供给。尽管渐进性的椎间盘退变过程可以对椎间盘的生物学功能产生巨大的影响,但在椎间盘源性下腰痛的过程中椎间盘的生物化学变化可能起到一个很重要的作用。这些生物化学的变化包括来自椎间盘的炎症介质和细胞因子的产生和释放,包括、、、、TNF-α、NO等,在椎间盘退变过程中起到重要作用。另外纤维环内的血管向心性生长,椎间盘外周神经末梢的刺激性生长等也是椎间盘退变的重要生物化学改变。有作者〔4〕通过对雌性兔的椎间盘组织行病理学形态观察,同时进行蛋白多聚糖含量测定,发现TNF-α能够引起腰椎间盘退变且和退变有时效和量效关系。有作者〔5〕对NO和一氧化氮合酶(NOS)在椎间盘退变过程中的含量及表达进行了研究,发现软骨终板随着时间的延长而逐渐钙化,实验组较对照组钙化明显,实验组各组NO含量及NOS含量较对照组明显增加(P<0.05)。表明NO及NOS在椎间盘退变过程中含量明显增加,提示NO及NOS在椎间盘退变过程中起到了重要作用。 2椎间盘退变的生物学治疗 随着椎间盘退变的分子生物学机理越来越明晰,椎间盘的再生策略越来越受到人们的关注〔6、7〕。由于椎间盘的再生能力有限,生长因子、基因或细胞移植技术在修复损伤的椎间盘基质上是研究的重点〔8〕。近年来,随着分子生物等相关基础学科的飞速发展,基因治疗逐步成为一种切实可行的重要治疗手段〔9〕。骨诱导蛋白(LMP21)为骨分化过程中一必要的调节因子,实验研究证实其在体的基因转移可以促进脊柱的融合。Boden等〔10〕研究显示如果将腺病毒介导的LMP21的cDNA转染至单层培养的兔腰椎间盘细胞中,可以得到相应的蛋白聚糖合成量显著增加,并且,随着LMP21蛋白的表达,被培养的椎间盘髓核细胞的表型也发生相应的变化。有作者〔11〕通过采用体外细胞培养技术,将兔骨髓间充质干细胞自骨髓中分离、纯化和培养,成功传代进行纯化后并在干预下植入兔退变椎间盘的模型中,分别于2、4、6、8周测定蛋白多糖含量和胶原的含量变化,结果显示干预下的兔间充质干细胞移植到退变椎间盘后可以在一定时间内增加蛋白多糖和胶原的含量,从

腰痛病中医诊疗方案(2015优化) 优化说明:通过临床观察,对腰痛病四种证型选用综合治疗均取得满意疗效,我科全年收治病例数156例,腰痛病排名第2位,故将 此治疗方案作为优化诊疗方案。 一、诊断 (一)疾病诊断 1.中医诊断标准: 诊断标准参照《中医病证诊断疗效标准》(中华人民共和国中医药行业标准ZY/T001.1-001.9-94)。中医病名参照《中医病证分类与代码》(中华人民共和国国家标准GB/T15657-1995)。西医病名ICD-10编码为M51.202。 (1)有腰部外伤、慢性劳损或受寒湿史,大部分患者在发病前有慢性腰痛史。 (2)常发生于青壮年。 (3)腰痛向臀部及下肢放射,腹压增加(如咳嗽、喷嚏)时疼痛加重。 (4)脊柱侧弯,腰椎生理弧度消失,病变部位椎旁有压痛,并向下肢放射,腰活动受限。 (5)下肢受累神经支配区有感觉过敏或迟钝,病程长者可出现肌肉萎缩。直腿抬高试验或加强试验阳性,膝、跟腱反射减弱或消失,拇趾背伸力减弱。 (6)X线摄片检查:脊柱侧弯,腰椎生理前凸消失,病变椎间隙可能变窄,相邻边缘有骨赘增生。CT及磁共振检查可显示椎间盘突出的部位及程度。 2.西医诊断标准:参照《临床特色与优势指南》(罗云坚、孙塑伦主编,人

民卫生出版社,2007)。 (1)腿痛重于腰痛,腿痛是典型的坐骨神经分布区域的疼痛。 (2)按神经分布区域的皮肤感觉麻木。 (3)直腿提高阴性较正常减少50%,兼或有好腿抬高试验阳性,作弓弦试验即腘窝区域指压神经引起的远近两端的放射痛。 (4)出现四种神经体征中的两种征象(肌肉萎缩、肌无力,感觉减退和反射减弱)。 (5)与临床检查一致的影像学检查发现,包括椎管造影,CT或MRI. (二)疾病分期 1.急性期:腰腿痛剧烈,活动受限明显,不能站立、行走,肌肉痉挛。 2.缓解期:腰腿疼痛缓解,活动好转,但仍有痹痛,不耐劳。 3.康复期:腰腿病症状基本消失,但有腰腿乏力,不能长时站立、行走。(三) 证候诊断 寒湿痹阻证:冷痛重着,转侧不利,卧痛不减,阴雨加重,舌胖淡、苔白腻、脉弦紧或沉紧。 湿热痹阻证:痛处热感,热天加重,活动减轻,放射下肢,口渴不欲饮、苔黄腻、脉滑数。 血瘀气滞证:腰痛如刺,痛有定处,日轻夜重,腰部板硬,俯仰转侧受限,痛处拒按。舌质紫,或有瘀斑,苔薄白或薄黄,脉弦紧或涩。 肝肾亏虚证:腰腿痛缠绵日久,反复发作,劳则加重,卧则减轻,喜揉喜按:包括肝肾阴虚和肝肾阳虚证。阴虚证见:心烦失眠,口苦咽干,舌红少津,脉弦细而数。阳虚证见:四肢不温,形寒畏冷,筋脉拘挛,舌质淡胖,

目前腰椎间盘突出症各种治疗优缺点的比较 一、药物治疗 药物治疗中,包括治疗性药物和缓解症状类药物。由于腰椎间盘的特殊结构决定很多一般药物难有治疗作用,因此一般中西药物也只有止痛功能,缓解临床症状为主,达不到根治腰突症的目的。“老北京黑膏”是由科学的组方经现代先进提纯工艺制成的纯中药,独创的“髓核中药溶解疗法”能轻易浸透过软骨终板,直达病灶,使椎间盘髓核脱水萎缩,溶解髓核而达到治疗作用,这是老北京黑膏与其他一般缓解症状类药物的不同之处。由于腰椎间盘内血液供应先天不足,椎间盘纤维环更是基本无血液供应,椎间盘内营养以上下软骨板的渗透为主,所以一般药物对于腰椎间盘突出症无治疗作用,只能达到消炎止痛的暂时性效果。老北京黑膏淘宝上有售。输入老北京黑膏即可。 二、牵引治疗 我们都知道,腰椎间盘突出症以突出物的大小分为膨出、突出和脱出三种类型。以临床症状的轻重分急性期和缓解期,腰椎间盘突出症的患者,在第一次发病时,一般的医院均建议病人首先使用牵引治疗,牵引主要以机械的力度牵拉椎间隙,而减轻椎间盘的内压,使突出物对神经的压迫稍减轻,从理论来讲是比较正确的,但临床的治疗效果的确不太理想。这主要是由于牵引的力度因人而异,难以撑握;另一个是适应症的选择难以准确区分;再者是病人的配合问题。对于腰椎间盘膨出的患者,这时椎间盘内压力很高,通过牵引可以治愈,但牵引时应绝对卧床较为理想。如果牵引之后马上行走、坐车等又会恢复椎间盘内高压状态,造成牵引无效。牵引只适用于椎间盘膨出患者,如果椎间盘已造成突出和脱出,进行牵引完全无效,并且有可能加重病人症状。在急性期腰椎间盘突出者中,牵引为禁忌症。因为病人在急性期时,由于神经根的水肿和炎症刺激,会引起腰背肌肉紧张、痉挛,如果这时牵引就会拉伤腰肌纤维,造成腰痛而加重临床症状。综上所述,牵引只适合于单纯的腰椎间盘膨出患者,而且必须在症状不重时采用,以缓解临床症状为目的,禁用于腰椎间盘突出、脱出,伴随椎管狭窄的病人,和腰突症急性期的病人。 三、物理治疗、推拿治疗、针灸治疗 物理治疗包括电疗、红外线照射、热疗等方法,和推拿、针灸等治疗目的基本相同。就是以缓解病人的临床症状为主,而非根治手段。由于腰突症的病人多数伴随慢性腰肌劳损,梨状肌肉紧张,腰椎间盘突出物压迫的神经随神经走过的部位肌肉痉挛造成腰腿痛,一般医院会用理疗、推拿、针灸等治疗手段来缓解肌肉的紧张和痉挛。所以做过理疗的病人都知道,在做理疗时会舒服一点,不做后又会和从前一样。所以说,理疗、推拿、针灸等治疗方法,只用于腰突症的配合治疗。 四、封闭疗法 封闭治疗分两种应用方法,一种为椎管内封闭,一种为神经根封闭。顾名思义,椎管内封闭是直接用药物注射到椎管内,神经根封闭是把药物注射在神经根周围。注射的药物以肾上腺糖皮质激素加局部麻醉为主。在激素的作用下,可以减轻和消除神经根的无菌性炎症和水肿;麻醉药物则为止痛,麻醉神经使其敏感性降低。我们都知道,腰突症为什么会导致腰腿痛,主要是由于腰椎间盘髓核压迫神经后导致神经根发生水肿和无菌性炎症,所以封闭的效果就是止痛,突出物压迫无法解决,当封闭药效过后腰腿痛症状马上又恢复。 五、针刀疗法 针刀疗法即为小针刀(其水针刀即为小针刀),小针刀疗法是在针灸和封闭疗法的基础上发展来的一种新的治疗方法,近年逐步“神化”了它治疗效果。小针刀是以针刀这种手术器械,在腰腿痛患者的痛点上进行广泛的剥离松解,再注射入局部麻醉药物加激素药物,起到消炎止痛作用,小针刀的目的就是为封闭范围扩大创造条件,因此,小针刀治疗其实就是一种封闭疗法的改良,其治疗效果等同封闭。由于在治疗过程中运用到肾上腺糖皮质激素,因此不

第十一章腰椎间盘退变模型研究进展 上海第二医科大学附属第九人民医院骨科 侯筱魁 腰椎间盘突出症的基本病理变化是椎间盘的退变。退变蕴涵了两方面的涵义:一方面为组织衰老,即随年龄而出现的改变的积累;另一方面,退变是指随着细胞或组织的退行性病理改变而出现的生物化学的改变,进而引起组织物理特性的衰变,并最终表现为功能的破坏和丧失。 在今天,对腰椎间盘退变及由其而引起的下腰痛的关注,已不仅仅局限于医学领域,更逐渐成为一个严峻的社会问题。据统计,70%的成年人在一生当中都经历过下腰痛的折磨。目前已知许多因素都与椎间盘退变有关,包括遗传、环境、年龄、慢性长期负重、强体力劳动、肥胖、吸烟、酗酒、糖尿病等等,都被发现能够加速椎间盘的退变。此外,退变也可继发于某些外科操作,如脊柱内固定、长节段融合、后路突出髓核摘除,经皮融核或激光减压有时也会诱发腰背痛和神经症状。最近的实验研究焦点已经把目光放在了对未来的退变性椎间盘疾病的处理上。建立一种可靠而容易重复的椎间盘退变模型而实现对其的系统研究是非常必要的。本章通过对文献的复习和归纳,对于目前的腰椎间盘退变模型的建立方法和相关研究做一总结。 第一节实验动物的要求及选择 首先,医学科研中应用的实验动物应该具备以下完整的资料:①品种、品系及亚系的确切名称;②遗传背景或其来源;③微生物检测状况;④合格证书及合格的饲育条件等。根据不同的实验目的,应当选择相应的合适的实验动物。人类属于陆生脊椎动物门,相应的脊椎疾病动物模型的选择也必然局限于此范围内。椎间盘退变的模型动物应该具备类似人类脊椎的解剖和生理特点,建立的模型应该与人类的椎间盘退变相似和具有可比性。而模型的可重复性和能够模拟再现人类疾病的客观规律也是基本要求。 目前已经使用并证实效果确切的椎间盘退变模型动物包括鼠、兔、羊、猪、狗、猴等。鼠尾椎间盘常被用以制作退变模型,缘于其操作容易,对动物的损伤不大,但其对于人类的腰椎间盘疾病的代表性尚需商榷。兔等个体较大的动物脊柱结构与人类更具有相似性,是目前广泛使用的模型动物。其椎间盘体积较大,进行各种操作和检查较方便,但通常均须行体内手术,对动物损伤较大。灵长类动物是人类的近亲,其解剖生理特点与人类最为近似,如恒河猴(rhesus monkey)、狒狒等,是最理想的椎间盘退变的模型动物。但是囿于经济因素,其应用受到了相当的限制。 第二节椎间盘退变模型的建立方法 目前所使用的椎间盘退变模型的建立方法,宏观上可以分为两大类,即自发性和诱发性椎间盘退变模型。而后者从脊柱和椎间盘结构是否完整上,又可再分为两大类:直接破坏脊柱和椎间盘结构抑或是通过脊柱外方法来诱导椎间盘退变的发生。 一、自发性椎间盘退变模型 Platenberg发现,超过14岁的灵长类动物狒狒均可出现自发性的椎间盘退变,并从MRI表现和组织病理学证实其非常类似于人类的椎间盘退变,而认为其是极佳的椎间盘退变模型动物。 Hansen(1952)首次观察了软骨发育不良犬的椎间盘的改变。许多作者观察了针尾鼠(pintail mouse)和沙鼠(Psammomys obesus)的自然发生的腰椎间盘的改变,发现其均可出现与年龄相关的椎间盘退变,且 107

腰椎间盘突出运动治疗方法 腰椎间盘突出严重影响了我们得日常生活,除了一些必要得药物进行腰椎间盘突出,也可采用腰椎间盘突出运动疗法进行治疗,通过以下得文章让我们了解下腰椎间盘突出运动疗法。 向前弯腰得动作要严加控制,在提起或搬动重物时不可弯腰,而应下蹲,然后起立,保持腰部伸直,腰椎间盘突出运动疗法避免参加需要扭腰得劳动。加强腰腿部肌肉锻炼,使其有足够肌力维持脊柱稳定。工间操对预防职业性急、慢性损伤都有重要得保健作用,腰椎间盘突出运动疗法应该坚持。 腰椎间盘突出患者,有必要要学会一套适用于自己腰椎间盘突出运动运动疗法,现推荐如下: 1、反复搓腰:腰椎间盘突出运动疗法将双手分别放于同侧腰大肌处,由上向下,再自下而上反复搓10~15次,以双侧腰部发热为度、 2、飞燕式锻炼:俯卧于床,先后做双下肢伸直交替抬举、双下肢伸直同时抬举、上半身后伸抬起、身体两端同时抬离于床等动作,上述动作交替进行,每日两次、腰椎间盘突出运动疗法每次10~15分钟。 3、团身运动:仰卧于床,先后做屈髋、屈膝、仰卧 起坐或仰卧起坐接双手抱膝贴胸等动作各十余次。此运动可与飞燕式隔日交替进行。 4、倒行疗法:选择一条平坦、行人少、空气好得道路,一步一步地向后倒着行走。腰椎间盘突出运动疗法每次约20分钟,每天早晚各一次。

5、悬挂疗法:双手抓住架在一定高度得单杠,高度要求能踮起脚,而使人悬挂即可、腰椎间盘突出运动疗法每天悬挂10分钟左右。 做什么运动能预防与治疗腰椎盘突出? 做大飞燕,小飞燕,拱桥式,锻炼腰背肌,腰腹肌。 注意事项 1、运动前、工作前预先进行腰部得各种准备活动,使肌肉灵活起到保护作用。 2、抬东西时,采用正确姿势,即在下蹲姿势下,用腿得力量将重物抬起,以免造成腰部损伤、 3、经常加强腰背肌得锻炼,增强腰部肌肉力量,以减少腰肌损伤机会。 4、腰部已有损伤得人,需注意保暖,不受潮湿,免遭风、寒、湿得侵袭诱发损伤、 1、腰部前屈后伸运动 两足分开与肩同宽站立,两手叉腰,作好预备姿势。然后做腰部充分前屈与后伸各四次,运动时要尽量使腰部肌肉放松。 2. 腰部回旋运动 姿势同前。腰部作顺时针及道时针方向旋转各一次,然后由慢到快,由大到小,顺、逆交替回旋各八次。 3.“拱桥式” 仰卧床上,双腿屈曲,以双足、双肘与后头部为支点(五点支撑)用力将臀部抬高,如拱桥状,随着锻炼得进展,可将双臂放于胸前,仅以双足与头后部为支点进行练习。反复锻炼20~40次、

腰椎间盘退变的机制 作者:张文庆,姜杰庞晓东,高春华,叶启彬 【关键词】腰椎间盘退变 腰椎间盘突出是骨科的常见病,疼痛是常见的症状,然而其产生退变的病理机制尚不清楚。椎间盘的退变过程不仅仅表现为形态学上的变化,更伴随着腰椎间盘的组织学与生化性质的系统性改变,如椎间盘组织中蛋白多糖和水含量的降低、胶原类型的转换、各种降解酶活性的升高以及炎症递质的释放等。这一系列的变化构成了盘源性腰痛和相应神经根病变的物质基础[1~3]。 1 退变椎间盘组织中的致炎物质及作用 1.1 组胺、5-羟色胺和前列腺素 组胺和5-羟色胺是最重要的炎症递质,是局部组织在炎症反应的标志物。它们是炎症早期阶段引起微血管扩张和细静脉通透性增加的主要递质,两者又都是致痛物质。5-羟色胺在脊髓损伤的继发性反应中起着重要作用,引起血管收缩、血小板聚集,从而影响局部脊髓血流,导致脊髓中央出血性坏死;同时可引起自由基的形成,脂质过氧化增加。彭宝淦等[4]在动物实验研究中指出:退变椎间盘中血管活性胺类含量明显高于正常对照组,说明退变腰椎间盘中存在炎症反应。Saal等[5]通过培养正常鼠椎间盘髓核细胞发现,正常髓核细胞有基础性炎症性细胞因子的分泌,但当与脂多糖共同培养时,这些因子大量分泌。Kang等[6]的研究发现,退变椎间盘细胞比正常椎间盘细胞在体外培养时能产生更多的化学因子。这些研究说明椎间盘

退变本身具有启动和促进炎症反应的作用。 1.2 磷脂酶A2(phospholipase,PLA2) PLA2是炎症部位细胞膜产生前列腺素和白三烯的限速酶。PLA2是局部炎症的启动物质,它可在炎症部位使细胞膜水解花生四烯酸,产生前列腺素E(脂肪环氧化产物)和白三烯(5-脂肪氧化酶产物)等一系列具有强烈致炎和致痛作用的花生四烯酸代谢产物。PLA2是人体内重要的炎症递质和致痛物质,具有神经毒性作用,因此它是局部组织炎症的特殊标记物。Rannou等[7]采用荧光酶解物法检测PLA2的活性,证实IL-β能抑制椎间盘组织中蛋白多糖的聚集,促进纤维环产生PLA2,并引起II型PLA2的剂量依赖式分泌。在损伤性外力作用下,高水平的PLA2从结构薄弱的退变纤维环或破裂的椎间盘中漏逸到邻近组织的可能性很大。PLA2可通过直接刺激神经根引起化学性神经根炎。 1.3 细胞因子 在退变突出的椎间盘组织中有大量的细胞因子,尤其是TNF-α、IL-1、IL-6等炎性细胞因子存在。退变的椎间盘组织可以自发地产生相当数量的TNF-α、IL-1α和IL-1β[8]。研究表明,小剂量IL-1在软骨基质中蛋白多糖(PG)的合成具有抑制作用,而较大剂量的Il-1在软骨基质中PG的降解具有刺激作用。说明IL-1对软骨基质的新陈代谢起着重要作用。在软骨的体外培养中,证实IL-1α刺激PG降解与金属蛋白酶的产生有关[9]。这说明IL-1诱导的PG降解可能是通过多种机制进行的。由于髓核组织与软骨组织的相似性,可以认为在

腰椎间盘突出主要人群 本病与城市现代生活、工作节奏的加快,脑力劳动者长期处于坐位,姿势变化少,从而造成该类病人发病率上升有关,主要包括公务员、教师、医务人员等。人如果长时间的固定某个姿势不变,致使受压椎间盘不能恢复到正常形态。椎间盘中的液体缺失使其越来越薄,外缘变得脆弱。这是渐进效应。正是这种退化使椎间盘容易破裂,迫使髓核脱出,压迫神经或韧带引起疼痛。”间盘发病率不同。 患者职业与腰椎间盘突出症病人数有一定相关性。在社会人口中,农民、工人的人数最多,从事的体力劳动也最繁重,腰椎间盘负荷大,容易导致损伤,因此其发病比例高是必然的。 近年来本病的年轻化趋势令人担忧,与成人不同,20岁以下的青少年椎间盘尚未开始退变,因此,外伤成了造成青少年腰椎间盘突出的主要原因。腰椎在轻度负荷并快速旋转时,间盘纤维环最易造成破坏,青少年患者多由不适当的体育活动直接造成。 腰椎间盘突出症在特定的人群中容易发生,其主要是以下几种人效易得病: 1、年龄多发于25--50岁的人群,占总发病人数的75%以上。尽管这个年龄段为青壮年,但是椎间盘的退化已经开始了.特别是纤维环的退变更早,而腰椎退变要晚一些,这些退变的不同步,加上这个年龄段的运动量较大就易患病。 2、性别男性发病要高于女性,这是由于男性从事体力劳动的机会更多、更重,腰部受损机会也更多。女性月经、怀孕、分娩等也可影响腰椎的功能,而且我国女性参加体育锻炼机会较少,发病率也不低。 3、体重过于肥胖和过于瘦弱的人都易患上腰椎间盘突出。肥胖者主要是自身重量超重而加重腰椎的负荷,增加了腰椎间盘突出的机会。瘦弱者由于肌肉少,对腰椎的保护作用较弱,所以易患本病。 4、发育腰椎发育异常如腰椎骶化、骶椎腰化、骶椎隐裂、椎弓崩裂等,都会诱发病。 5、职业腰椎间盘突出症为常见病、多发病,广泛地存在于各行各业中,但是重体力劳动者的发病明显比轻体力劳动者要高;脑力劳动者、长期伏案工作、长期弯腰工作或搬重物的人发病率也比较高,因此体力劳动者要注意劳逸结含,脑力劳动者要加强锻炼,提高腰肌的协调性。 6、遗传据国外医学家统针表明家庭中有过腰椎间盘突出症的人,发病率比家庭中没有该病的人发病率高几倍。 7、环境长期在寒冷、潮湿的工作和生话环境中易产生肌肉炎症、水肿,诱发本病。如长年在矿井下下作的人易得病。

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 腰椎间盘退变研究论文 【关键词】下腰痛下腰痛和急性下肢神经根性疼痛是腰椎间盘退变与突出等椎间盘疾患的主要症状,其发生的具体原理还未完全明确。1934年Mixter等[1]开始直观地认为,突出的腰椎间盘进入硬膜腔后,直接压迫并刺激神经根,是引发坐骨神经痛等症状的基础。从此,机械性压迫一直是被公认的原因。但研究发现,机械性致痛原理并不能完全囊括该病变的病理生理变化。1对单一机械致痛理论的置疑临床发现,一些患者虽然具有较大的椎间盘突出,却没有明显的神经根性症状;有的患者椎间盘突出范围小,神经根性症状却异常显著,甚至比大面积的椎间盘突出症状更强烈;还有的患者髓核等结构并无多大变化,但却有明显的下肢痛、感觉异常等神经病变表现。这些现象提示,腰椎间盘突出后神经根的受压程度与病人的临床症状并不呈正相关[2];同时手术也观察到,对于神经根有充血水肿等炎症改变、触之较敏感的患者,其神经性疼痛的表现也较剧烈。这些都提示神经根性疼痛与局部炎症似乎有一种密切的关系。2炎症因素在腰椎病变中的发现与作用对于上述现象的解释,可以从生化和机械两种因素入手。可以断定,椎间盘退变与突出过程中的炎症因素包含于机械因素中而起作用,产生腰背痛及下肢神经症状,这样同时也就能够解释为何皮质类固醇激素等药物对该类疾病有一定的治疗作用。目前,虽然尚不能完全确定髓核组织中具体是那一类组织成分或是化学因子导致炎症反应,但普遍认为磷脂酶A2(phospholipase,PLA2)的存在及 1 / 8

治疗腰椎间盘突出的绝密特效方法 目前治疗腰突症一病多采用综合疗法,如牵引、推拿、手法复位、针灸、微创手术,约5%的病人需要手术治疗。能不能单纯用中药治愈此病,是我一直以来研究的重点,经过近十年的努力,我相信我已经做到。 我的经验方有以下几个特点:一:不用毒药和贵重药,每包药只要七元左右(包括药引),全国各地有买,而且安全可靠,没有副作用。二:标本兼治,经一到二个疗程(20天一疗程)可达到根治目的。 三:见效快,三到五包见效,一疗程痛止,再服一疗程巩固疗效,如果连服10包痛不止就停服(只有百分之五的病人)。四:本方适用于各种类型的腰椎间盘突出患者,无论是急性期,还是慢性期,都有效果,而且对病程短,疼痛厉害的病人效果更佳,一般三到五包即可止痛。五:只要单服中药即可,不必牵引或其它治疗,而且服药期间可正常工作和生活。 !现将方子介绍如下:功能与主治:补肾活血、理气止痛。主治腰椎间盘突出症 处方组成:核桃仁210克、黑芝麻210克、杜仲60克、川续断30克、木瓜30克、菟丝子60克、当归60克。除核桃仁、黑芝麻外,余药均晒干,研磨过筛备用。将黑芝麻于碾槽内碾碎,再放入核桃仁一起碾,当用手摸无颗粒时,与经过筛的药面一起倒入盆中,以炼蜜250克分数次加入盆内搅拌,反复揉搓成团块,再取团块7克制成丸子。丸子可放入冰箱内贮存。每日服2次,每次服一丸,黄酒20毫克送下。连服100丸为一疗程。 2:笔者经验方:是在上方基础上加味,经我临床十年反复论证而成.主要功效是:补肾益肝健脾,活血化痰利水,舒筋通络止痛. 汤剂方:川断狗脊木瓜羊藿叶熟地骨碎补各12克,杜仲当归菟丝子云苓泽泻元胡 鸡血藤各15克,香附白芥子半夏各10克,田七粉5克,核桃肉 黑芝麻各30克.加减法:单纯腰痛加桑寄生15克;伴下肢痛加怀牛膝15克;痛甚加蜈蚣2条;舌苔黄腻加萆薢15克黄柏8克 .加水煎服,一天一包,分两次服用(在煎好的汤药中加少量的白酒效果更好 散剂方:川断|狗脊木瓜乌药威灵仙羊藿叶骨碎补桑寄生怀牛膝各15克杜仲当归云苓鹿含草泽泻伸筋草元胡各20克, 鸡血藤黄芪各30克,香附半夏胆星土鳖虫僵蚕地龙全虫乳香没药各10克,田七粉辽细辛各5克,;共研细粉,每次5克,每日二次.黄酒送服.可单独服,也可与上方汤剂一起服.(汤剂起效快,散剂起效稍慢)。以上药粉也可再加核桃肉黑芝麻各150克,用炼蜜做成蜜丸,每丸10克,一日二次。与其它方子比较,我的经验方有以下几个特点:一:不用毒药和贵重药,每包药只要七元左右(包括药引),全国各地有买,而且安全可靠,没有副作用。二:标本兼治,经一到二个疗程(20天一疗程)可达到根治目的。 三:见效快,三到五包见效,一疗程痛止,再服一疗程巩固疗效,如果连服10包痛不止就停服(只有百分之五的病人)。四:本方适用于各种类型的腰椎间盘突出患者,无论是急性期,还是慢性期,都有效果,而且对病程短,疼痛厉害的病人效果更佳,一般三到五包即可止痛。五:只要单服中药即可,不必牵引或其它治疗,而且服药期间可正常工作和生活 现将方子介绍如下:功能与主治:补肾活血、理气止痛。主治腰椎间盘突出症处方组成:核桃仁210克、黑芝麻210克、杜仲60克、川续断30克、木瓜30克、菟丝子60克、当归60克。除核桃仁、黑芝麻外,余药均晒干,研磨过筛备用。将黑芝麻于碾槽内碾碎,再放入核桃仁一起碾,当用手摸无颗粒时,与经过筛的药面一起倒入盆中,以炼蜜250克分数次加入盆内搅拌,反复揉搓成团块,再取团块7克制成丸子。丸子可放

椎间盘退变模型研究现状与进展 (作者:___________单位: ___________邮编: ___________) 【摘要】:椎间盘退变疾病越来越被大家所重视,但退变的生物学机制尚不明确,构建椎间盘退变模型是研究的基础和关键。近年来国内外报道的新型椎间盘模型分为动物体外模型和动物体内模型两大类。动物体外模型包括椎间盘细胞模型和椎间盘组织块模型;动物体内模型有机械力学模型和外伤模型等。该文就近年来新型椎间盘退变模型的研究现状与进展作一综述。 【关键词】椎间盘退变动物模型进展 Abstract:The disc degeneration disease has been main research focus in spinal surgery, but the pathogenesis of disc degeneration is still not clear. Appropriate animal models are important for the study of pathogenesis of disc degeneration. Presently, models of disc degenetation are mainly classified into two categaries:vitro models and vivo models.The animal vitro models include disc cell models and disc tissue models.The vivo models include mechanics models and trauma models.This review

椎间盘退行性变相关综述 引言:椎间盘退变(intervertebral disc degeneration ,IDD ) 为多种因素综 合影响所致,患者长期过高或过低压力负荷都可作为IDD病因之一。有报道表明,软骨终板发生钙化所引发椎间盘营养物质供应下降可能为IDD启动的关键性因素。而椎间盘在老化或营养物质供应异常时,由椎间盘细胞所合成的部分细胞因子对 细胞活性及细胞之间的信息交流产生一定影响,最终促使细胞凋亡。内环境发生变化 之后能够激活处于潜伏态的降解酶,促使椎间盘基质发生分解,形成 IDD。本文对IDD 影响因素作一综述如下。 从分子水平而言,正常椎间盘的软骨型细胞所合成 II 型胶原、蛋白多糖和非胶原蛋白等共同形成髓核基质和脊柱软骨终板。 I、II型胶原纤维通常经成纤维型细胞而合成,两者共同构成纤维环。椎问盘中的大量蛋白多糖经透明质酸链形成聚合物,多糖基质吸水性促使髓核有流体静力学性质,促使其于纤维环中可承受一定压力负荷。同时多糖基质亦会不断被酶降解,形成旧基质降解、新基质合成和更新状态。若基质状态产生变化,则椎间盘较易发生退变。无论从宏观水平还是微观 水平研究,椎间盘发生结构改变及缺陷均为IDD 主要形式,然而此类情况往往是因基质成分发生改变或椎间盘发生功能性损害造成。那么 IDD 主要影响因素究竟有哪些,国内外学者均有所研究,综合起来大致有下面几种因素。 1.生物力学因素 椎间盘在生物力学上主要功能为维持人体椎间隙高度,将相邻椎体活动限于很 小无痛范围。而异常性机械负荷则可引发 ID D ,特别是和工作有关力学因素 和外伤均为导致 ID D 的致病性因素。压力负荷直接影响椎间盘基质形成以及 细胞活性。缺乏负荷以及静止性压力负荷都可减少椎间盘中软骨终板蛋白聚糖 (PG ) ,从而影响椎间盘整体性代谢,因此不适当压力将促进椎问盘加速老化,对细胞代谢及表达产生影响,最终破坏椎间盘结构基础 j。有研究亦证实 ID D 发病和生物力学有一定联系 J。生物力学因素主要包含震动、扭转和压缩等作用, 其中震动对人体椎间盘营养供应和新陈代谢等方面形成不利影响,尤其是震动频率和 腰椎共振频率(即4 —6 H z) 相等时,此种影响非常明显。这就支持了流行病学表明 的卡车、公交车以及拖拉机等司机椎间盘病变率较高这一结论。扭转活动可让纤 维环 1/ 2 胶原纤维处在紧张状态,另 1/ 2则为松弛状态,若胶原纤维拉伸长度大 于静止长度 4%时,有关胶原纤维才可能发生损伤,这在脊椎发生轴向旋转大于 3。时才可能发生,因关节面不能限制保护旋转力,导致纤维环破裂。适当压缩力对椎间盘而言有益,负荷是一种促使椎间盘内基质运转的刺激物,其可诱导形成金属蛋白酶以及一氧化氮。然而过度负荷则会伤害椎间盘,从而形成 ID D 。 2 .营养供应因素 营养供应下降造成营养成分减少是 IDD一个基本性因素。由于椎间盘为人体中最大无血管组织,正常成人的腰椎间盘正中细胞离最近处血供部位约 8 m m ,而 纤维环外层处细胞自其四周软组织血管和穿入纤维环外缘稀疏的毛细血管内汲

腰椎间盘突出症的家庭康复治疗 腰椎间盘突出症是腰腿痛的常见病、多发病,临床治疗方法众多,而家庭康复也是恢复过程中的重要环节。其发病主要是在椎间盘退变的基础上,受到相应的损伤或压力作用,导致纤维环破裂、髓核组织脱出压迫神经根所引起的腰痛、下肢放射痛及神经功能障碍的一系列症状和体征。 一、流行病学特征 (一)发病率 国外学者以下腰痛为调查对象,有90%的人都有过体验,年发病率约15%,同龄女性比男性高。腰间盘突出的病人腰4~5、腰5-骶1占90%以上,年龄20~50岁多发,随年龄增大,腰3~4、腰2~3突出的危险性增加。 (二)诱发因素 1.退变 椎间盘的生理退变从20岁开始,髓核由婴儿时期的胶胨状逐渐脱水纤维化,脊索细胞退化坏死,至成人逐渐变成纤维软骨组织。纤维环的退变表现在胶原纤维增粗,并出现逐渐增宽的细小裂隙,若在外力作用下可造成纤维环撕裂,发生髓核突出。 2.职业 暴露于反复举重物、垂直震动、扭转职业的人椎间盘突出的发病率高。Fremyer观察表明,反复举重物>20Kg的人,44.4%的可出现腰痛:垂直震动职业如司机、摩托车骑手等,因长期受颠簸震荡,产生慢性压力,椎间盘易突出长期弯腰工作者因髓核长期被挤向后侧,受到较大的张力加之纤维环较薄弱而易发生突出。 3.吸烟 吸烟者下腰痛的发病率明显高于不吸烟者。其机理是吸烟者咳嗽增加椎间盘内压。另外,吸烟者动脉血氧分压降低,椎间盘乳酸产生增加,PH值下降,加速椎间盘基质的崩解。 4.心理因素 对从事的职业长期厌烦、焦虑或紧张,有恐惧心理的人群发生率高。 5.医源性损伤

诊断性治疗、腰穿和腰麻误伤椎间盘等,也可增加突出的危险性。 6.其他 寒冷、酗酒、腹肌无力、肥胖、多产妇和某些不良的姿势,也是诱发突出的危险因素。 二、病理 椎间盘具有多种感觉神经支配,当外力致纤维环破裂或髓核脱出时,局部组织破坏,P物质释放引起炎性反应,使疼痛感觉敏感;髓核组织中粘多糖和β-蛋白造成的局部自身免疫反应;神经根受压水肿引起创伤性炎症。久之神经根与破裂突出物发生粘连和纤维化,神经缺血,刺激硬膜囊,神经根及纤维环外部的窦椎神经引起下腰痛。 三、临床分型 腰椎间盘突出症虽有多种分型方法,但大都以病理分型为基础,可分为:退变型、膨出型、突出型、脱出后纵韧带下型、脱出后纵韧带后型、游离型。 四、临床评定 根据腰间盘突出的常见症状和体征,制定了非手术疗法的评定标准:满分100分。其中疼痛和麻木满分20分,行走能力16分,生活及工作能力16分,压痛16分,膝、跟腱反射16分,每项分四个等级,各有对应得分(因非手术治疗前后影像学检查改变不明显,再者要求每位病人治疗前后均行X线和CT检查不现实,故未将其列入评定表)。 标准:优>90分;良75~90分;可50~74分;差<50分。根据治疗前、后评分可分别计算出改善指数和改善率: 改善指数=治疗后评分-治疗前评分 治疗后评分 改善率= 治疗后评分-治疗前评分×100% 正常评分–治疗前评分 五、临床表现 (一)症状 1.腰痛 病人多表现下腰痛,影响到腰背部及患侧臀部,重者伴有坐骨神经痛。腰痛

https://www.doczj.com/doc/7410275665.html, 2010年,第25卷,第10 期 ·综述· 椎间盘退变的基础 黄赟博1 李义凯2,3 腰背痛是世界性难题。据估计,多达80%的人口正遭受着各种形式的腰背痛,是影响人类健康的首要问题[1]。尽管腰背痛的病因多种多样,但椎间盘退变已然成为慢性腰痛的主要原因。当前对椎间盘相关的腰背痛可行性治疗方法主要集中在缓解症状方面,而非解决椎间盘退变这一根本原因,治标不治本。临床结果显示,随着治疗水平的提高,可减缓、终止,甚至可以逆转椎间盘的退变。椎间盘退变的病理变化最早可在20岁左右开始,这可在成人椎间盘的组织学和磁共振成像(magnetic resonance imaging ,MRI )中观察到[2]。退变始于髓核内部细胞的凋亡和基质的重建。随着退变的发展,外层纤维环一改它正常的板层排布结构,由此降低了椎间盘承重的机械强度。当椎间盘退变到一定程度时,放射状裂隙从内层纤维环向外层延伸,导致了椎间盘完整性的丧失,末梢神经和毛细血管沿着裂隙向内生长。这些变化使得作用到软骨终板的机械力增加,导致微损伤和骨赘的形成。椎间盘退变可产生与腰背痛有关联的细胞炎性因子[3]。近年来研究的重点集中在椎间盘退变的基因学和分子学方面,以明确其病因并确定合适的治疗时机。本综述介绍了椎间盘的发育过程、解剖基础以及退变过程中椎间盘的生物力学、生物化学和超微结构的变化。 1椎间盘的发育 椎间盘在胚胎第12天就开始发生。三胚层的分化导致 细胞增殖扩散并从内胚层分离,而成形的原条最终发育成为脊索和中轴骨。同时,聚集在脊索周围的间叶细胞形成了脊柱和椎间盘的外部。至第10周,生骨节致密区向头端生长,部分为松散的间充质,将形成软骨盘和纤维环的原基,呈膜性结构的原始椎间盘就此生成。这个过程涉及了中胚层部分的转移,形成生骨节。这一间叶细胞柱继而明暗分带,分别发育成椎体及椎间盘[4]。暗带的外间叶细胞排列呈板层结构,分化为成纤维细胞,组成外层纤维环;接着Ⅰ型胶原蛋白开始沉积,从而减少这一区域的细胞数;而内层纤维环则为保留大量细胞成分的纤维软骨。椎间盘随着纤维环的板层厚度的增加而增长,板层数不变,一般为12至16层。 髓核源自内层细胞团,由脊索的椎间扩张和原始软骨的 生长逐步形成,是退化的脊索组织。随着髓核的发育,基质软化直接使得基质疏松排列,大量紧凑的脊索细胞分散为排列呈疏松网状结构的索网。从胚胎时期开始,脊索细胞就开始产生基质,直至10岁。由于椎体内脊索的闭合,脊索细胞不断地从椎体迁往椎间隙。至第18周,脊索组织才开始退变,成为出生前髓核的主要来源。持续增大的髓核使得纤维环向四周膨出;同时因纤维软骨性纤维环分化明显,纤维环的分层结构开始体现出来。纤维环的内层向中心生长,与髓核逐步融合而成髓核中的纤维部分,成为出生后髓核的主要来源。髓核的双重来源使得成人的纤维环和髓核之间缺乏明显的界线。 血管约在胚胎第3个月开始沿着椎体缘进入椎间盘,每隔一定距离会向髓核方向发出呈放射状排列的细支。在婴幼儿时期的软骨终板上、下面均有细小血管通过。椎间盘内的血管从出生第8个月开始闭锁,至20-30岁则完全消失。由于血管穿透软骨盘留下空隙,会促使软骨盘骨化,在血管完全退变后瘢痕组织可填补软骨的钙化环。 2解剖结构 椎间盘是由骨终板、软骨终板、纤维环和髓核组成,其功 能是转移和分散作用于脊柱的应力。由外向内,椎间盘分为 外层纤维环、内层纤维环、移行区和髓核。早期髓核中能观察到两种特有的细胞:一是类似于软骨细胞的小圆细胞;二是较大且呈空泡样,即“气泡样细胞”。这种细胞有明显的细胞突起和细胞内的糖原贮存,该细胞被认为是脊索的起源。这些大型、脊索源性细胞到青春期时趋于消亡,遗留下一组可能是由软骨终板迁移而来的软骨细胞[5]。纤维细胞按纤维环的分层方向排列,各层之间有黏合物质,以保证各层间的紧密结合。由于连续的板层纤维环从相反方向斜向交错,故可限制脊柱的旋转。各板层的纤维平行排布,在椎体之间沿其垂直面呈65°斜行。后部纤维则主要垂直排列,增加了髓核脱出的可能性。 椎间盘的主要功能是维持脊柱纵轴的稳定性,并提供一定范围内的前屈、后伸、侧弯和旋转活动。人体直立时,髓核受压。由于结构特殊,髓核能将压力经纤维环内层均匀传至 DOI:10.3969j.issn.1001-1242.2010.10.0251 南方医科大学第一临床医学院,广州,510515;2 南方医科大学中医药学院;3通讯作者 作者简介:黄赟博,男;收稿日期:2009-11-04 1013

Pfirrmann 椎间盘退变的MRI(T2WI)分级标准 分级结构髓核与纤维环边界信号椎间盘高度 Ⅰ质均,色亮白清高或等于脑脊液正常 Ⅱ非均质,有或无水平带清高或等于脑脊液正常 Ⅲ非均质,灰不清中等正常或轻度降低 Ⅳ非均质,灰或黑消失中等或低信号正常或中度降低 Ⅴ非均质,黑消失低信号椎间盘间隙塌陷 Figure 1. A-E, 腰椎间盘退变的分级系统,逐渐退变严重: Grade I: the structure of the disc is homogeneous, with bright hyperintense white signal intensity any normal disc height. Grade II: the structure of the disc is inhomogeneous, with the hyperintense white signal. The distinction between nucleus and annulus is clear, and the disc height is normal, with or without a horizontal gray bands. Grade III: the structure of the disc is inhomogeneous, with an intermittent gray signal intensity. The distinction between nucleus and annulus is unclear, and the disc height is normal or slightly decreased. Grade IV: the structure of the disc is inhomogeneous, with a hypointense dark gray signal intensity. The distinction between the nucleus and annulus is lost, the disc height is normal or moderately decreased. Grade V: the structure of the disc is inhomogeneous, with a hypointense black signal intensity. The distinction between nucleus and annulus is lost, and the disc space is collapsed. Grading is performed on T2-weighted Mid-sagittal fast spin-echo images. Pfirrmann腰椎间盘突出MRI分级是一种很直观的分级,是MRI横断面上突出间盘和神经跟的关系确定的一种分级(如下图所示)。 Pfirrmann I级突出间盘与神经跟无接触 Pfirrmann II级突出间盘与神经根接触,神经根无移位 Pfirrmann III级突出间盘与神经根接触,神经根向后移位 Pfirrmann IV级突出间盘与神经根接触,神经根压至椎管后壁 有些学者将Pfirrmann分级作为衡量间盘突出严重程度的标准,并以此作为选择不同手术的适应症。如棘突间固定系统Wallis系统的适应症包括Pfirrmann II级、III级、IV级的间盘突出。

腰间盘突出奇效秘方汇集 腰间盘突出奇效秘方****本文由矫正发表 一:腰椎间突出症的病因: (1)腰椎间盘的退行性改变:导致腰椎间盘退行性改变的主要原因是长期慢性积累性劳损。常见于30岁以上,退变的腰椎间盘纤维变性,弹性减低、变薄、变脆、髓核脱水、张力降低,在此基础上,遇有一定的外力或椎间盘压力突然增高,即可使纤维环破裂,髓核突出。 (2)外伤:约有1/3的患者有不同程度的外伤史。常见的外伤形式有弯腰搬重物时腰部的超荷负重,在腰肌尚未充分活动情况下的搬动或举动重物,各种形式的腰扭伤,长时间弯腰后突然直腰,臀部着地地摔倒等,这些外伤均可使椎间盘在瞬间髓核受压张力超过了纤维环的应力,造成纤维破裂,髓核从破裂部突出。 (3)腰椎间盘内压力突然升高:患者并无明显外伤史,只是在剧烈咳嗽、打喷嚏、大便秘结、用力屏气时引起的。还有的患者是由于受寒冷或潮湿引起。是因为寒冷或潮湿可引起小血管收缩、腰肌反射性痉挛,使椎间盘的压力增加,而致纤维环破裂。 二:腰椎间盘突出症的临床表现: 腰椎间盘突出症多见于20-40岁青壮年,约占患者人数的

80%,男性明显多于女性。95%腰椎间盘突出发生在第4~5腰椎和第5~第1骶椎间隙,可出现以下临床表现。 (1)腰腿痛:多数患者有外伤、着凉或过度劳累史。起病时,常先表现不同程度腰部疼痛,轻者仅为钝痛和酸痛,重者卧床不起翻身困难。疼痛主要在下腰部或腰骶部,疼痛的原因主要是因为椎间盘突出后刺激了纤维环外层和后纵韧 带中的窦椎神经纤维所产生。疼痛部位较深,难以定位,一般为钝痛、刺痛或放射性疼痛。腰痛经卧床休息后逐渐减轻或消退。数周后,渐感一侧下肢放射性疼痛,站立、行走、咳嗽、打喷嚏及用力大小便时,腰痛加剧。经一般保守治疗,症状可缓解甚至完全消失。以后腰部再次扭伤、着凉或劳累时,症状仍可再度复发。如此屡次复发,使症状呈进行性加重,发作期逐渐延长,发作间隔逐渐缩短,甚至可无明显缓解期。 (2)脊柱姿势改变:腰椎间盘突出后约有90%以上的患者有不同程度的功能性脊柱侧凸,侧弯是减轻突出物对神经根压迫的一种保护性措施。 (3)腰椎活动受限:腰椎的生理曲度减小(俗称"板腰")是因疼痛引起的反射性肌肉痉挛所致。轻者表现为腰部活动发板,脊柱后伸和向患侧弯时,活动受限更为明显;重者卧床不起,翻身困难,甚至昼夜跪伏在床上。 (4)下肢放射性疼痛:由于腰椎间盘突出多发生在腰4、5