高考文言文文化常识训练题附答案

- 格式:pdf

- 大小:24.65 KB

- 文档页数:4

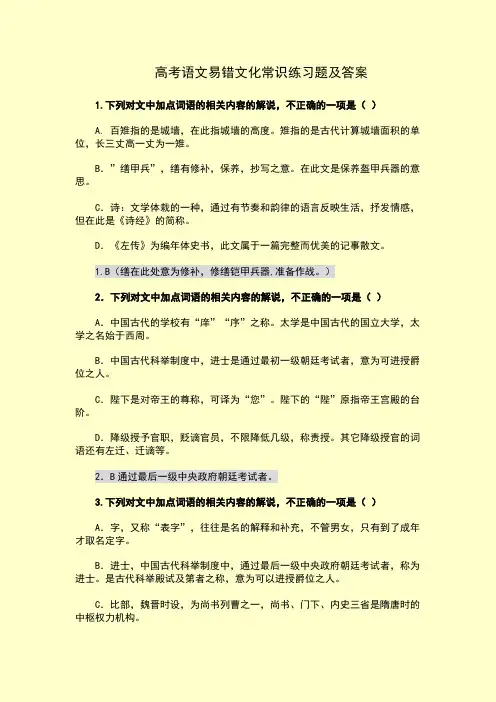

高考语文易错文化常识练习题及答案1.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()A. 百雉指的是城墙,在此指城墙的高度。

雉指的是古代计算城墙面积的单位,长三丈高一丈为一雉。

B.”缮甲兵”,缮有修补,保养,抄写之意。

在此文是保养盔甲兵器的意思。

C.诗:文学体栽的一种,通过有节奏和韵律的语言反映生活,抒发情感,但在此是《诗经》的简称。

D.《左传》为编年体史书,此文属于一篇完整而优美的记事散文。

1.B(缮在此处意为修补,修缮铠甲兵器,准备作战。

)2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()A.中国古代的学校有“庠”“序”之称。

太学是中国古代的国立大学,太学之名始于西周。

B.中国古代科举制度中,进士是通过最初一级朝廷考试者,意为可进授爵位之人。

C.陛下是对帝王的尊称,可译为“您”。

陛下的“陛”原指帝王宫殿的台阶。

D.降级授予官职,贬谪官员,不限降低几级,称责授。

其它降级授官的词语还有左迁、迁谪等。

2.B通过最后一级中央政府朝廷考试者。

3.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()A.字,又称“表字”,往往是名的解释和补充,不管男女,只有到了成年才取名定字。

B.进士,中国古代科举制度中,通过最后一级中央政府朝廷考试者,称为进士。

是古代科举殿试及第者之称,意为可以进授爵位之人。

C.比部,魏晋时设,为尚书列曹之一,尚书、门下、内史三省是隋唐时的中枢权力机构。

D.勤王,指君主制国家中君王有难,而臣下起兵救援,称为“勤王”是因为夏商周时只天子称王,其他是公侯伯子男等诸侯。

3.A(字是成年时才取的,名不是)4.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:()A、春秋战国时期,诸侯死了叫“薨”。

后世有封爵的大官死了也可以叫“薨”。

B、汉代的国家中枢机构由丞相、太尉、御史大夫组成,称“三公”。

其中御史大夫总管行政。

C、“顿首”是古代的一种礼节,即拜跪于地,引头至地,头顿地再举起。

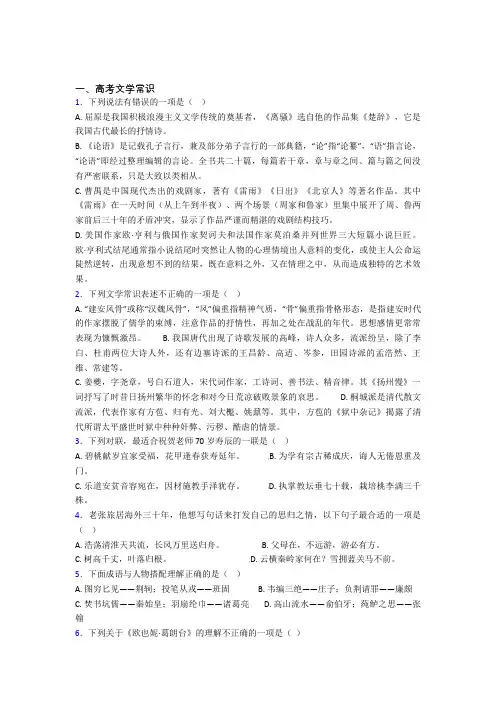

一、高考文学常识1.下列说法有错误的一项是()A. 屈原是我国积极浪漫主义文学传统的奠基者,《离骚》选自他的作品集《楚辞》,它是我国古代最长的抒情诗。

B. 《论语》是记载孔子言行,兼及部分弟子言行的一部典籍,“论”指“论纂”,“语”指言论,“论语”即经过整理编辑的言论。

全书共二十篇,每篇若干章,章与章之间、篇与篇之间没有严密联系,只是大致以类相从。

C. 曹禺是中国现代杰出的戏剧家,著有《雷雨》《日出》《北京人》等著名作品。

其中《雷雨》在一天时间(从上午到半夜)、两个场景(周家和鲁家)里集中展开了周、鲁两家前后三十年的矛盾冲突,显示了作品严谨而精湛的戏剧结构技巧。

D. 美国作家欧·亨利与俄国作家契诃夫和法国作家莫泊桑并列世界三大短篇小说巨匠。

欧·亨利式结尾通常指小说结尾时突然让人物的心理情境出人意料的变化,或使主人公命运陡然逆转,出现意想不到的结果,既在意料之外,又在情理之中,从而造成独特的艺术效果。

2.下列文学常识表述不正确的一项是()A. “建安风骨”或称“汉魏风骨”,“风”偏重指精神气质,“骨”偏重指骨格形态,是指建安时代的作家摆脱了儒学的束缚,注意作品的抒情性,再加之处在战乱的年代。

思想感情更常常表现为慷慨激昂。

B. 我国唐代出现了诗歌发展的高峰,诗人众多,流派纷呈,除了李白、杜甫两位大诗人外,还有边塞诗派的王昌龄、高适、岑参,田园诗派的孟浩然、王维、常建等。

C. 姜夔,字尧章,号白石道人,宋代词作家,工诗词、善书法、精音律。

其《扬州慢》一词抒写了时昔日扬州繁华的怀念和对今日荒凉破败景象的哀思。

D. 桐城派是清代散文流派,代表作家有方苞、归有光、刘大櫆、姚鼐等。

其中,方苞的《狱中杂记》揭露了清代所谓太平盛世时狱中种种奸弊、污秽、酷虐的情景。

3.下列对联,最适合祝贺老师70岁寿辰的一联是()A. 碧桃献岁宜家受福,花甲逢春获寿延年。

B. 为学有宗古稀成庆,诲人无倦恩重及门。

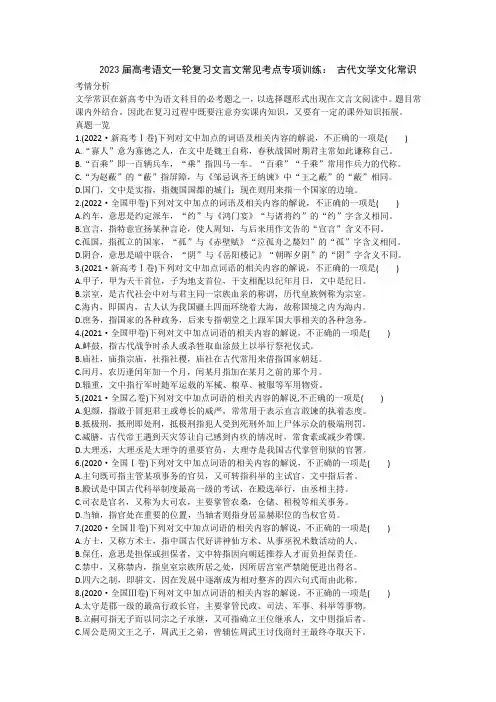

2023届高考语文一轮复习文言文常见考点专项训练:古代文学文化常识考情分析文学常识在新高考中为语文科目的必考题之一,以选择题形式出现在文言文阅读中。

题目常课内外结合。

因此在复习过程中既要注意夯实课内知识,又要有一定的课外知识拓展。

真题一览1.(2022·新高考Ⅰ卷)下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )A.“寡人”意为寡德之人,在文中是魏王自称,春秋战国时期君主常如此谦称自己。

B.“百乘”即一百辆兵车,“乘”指四马一车。

“百乘”“千乘”常用作兵力的代称。

C.“为赵蔽”的“蔽”指屏障,与《邹忌讽齐王纳谏》中“王之蔽”的“蔽”相同。

D.国门,文中是实指,指魏国国都的城门;现在则用来指一个国家的边境。

2.(2022·全国甲卷)下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )A.约车,意思是约定派车,“约”与《鸿门宴》“与诸将约”的“约”字含义相同。

B.宣言,指特意宣扬某种言论,使人周知,与后来用作文告的“宣言”含义不同。

C.孤国,指孤立的国家,“孤”与《赤壁赋》“泣孤舟之嫠妇”的“孤”字含义相同。

D.阴合,意思是暗中联合,“阴”与《岳阳楼记》“朝晖夕阴”的“阴”字含义不同。

3.(2021·新高考Ⅰ卷)下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )A.甲子,甲为天干首位,子为地支首位,干支相配以纪年月日,文中是纪日。

B.宗室,是古代社会中对与君主同一宗族血亲的称谓,历代皇族例称为宗室。

C.海内,即国内,古人认为我国疆土四面环绕着大海,故称国境之内为海内。

D.庶务,指国家的各种政务,后来专指朝堂之上跟军国大事相关的各种急务。

4.(2021·全国甲卷)下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )A.衅鼓,指古代战争时杀人或杀牲取血涂鼓上以举行祭祀仪式。

B.庙社,庙指宗庙,社指社稷,庙社在古代常用来借指国家朝廷。

C.闰月,农历逢闰年加一个月,闰某月指加在某月之前的那个月。

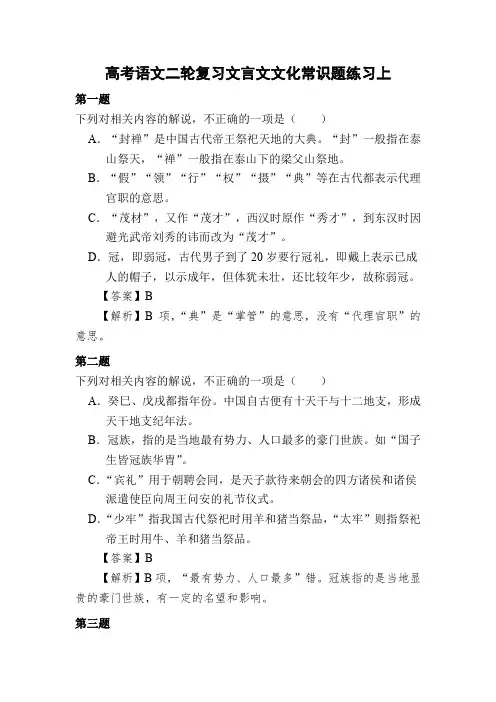

高考语文二轮复习文言文文化常识题练习上第一题下列对相关内容的解说,不正确的一项是()A.“封禅”是中国古代帝王祭祀天地的大典。

“封”一般指在泰山祭天,“禅”一般指在泰山下的梁父山祭地。

B.“假”“领”“行”“权”“摄”“典”等在古代都表示代理官职的意思。

C.“茂材”,又作“茂才”,西汉时原作“秀才”,到东汉时因避光武帝刘秀的讳而改为“茂才”。

D.冠,即弱冠,古代男子到了20岁要行冠礼,即戴上表示已成人的帽子,以示成年,但体犹未壮,还比较年少,故称弱冠。

【答案】B【解析】B项,“典”是“掌管”的意思,没有“代理官职”的意思。

第二题下列对相关内容的解说,不正确的一项是()A.癸巳、戊戌都指年份。

中国自古便有十天干与十二地支,形成天干地支纪年法。

B.冠族,指的是当地最有势力、人口最多的豪门世族。

如“国子生皆冠族华胄”。

C.“宾礼”用于朝聘会同,是天子款待来朝会的四方诸侯和诸侯派遣使臣向周王问安的礼节仪式。

D.“少牢”指我国古代祭祀时用羊和猪当祭品,“太牢”则指祭祀帝王时用牛、羊和猪当祭品。

【答案】B【解析】B项,“最有势力、人口最多”错。

冠族指的是当地显贵的豪门世族,有一定的名望和影响。

第三题下列对相关内容的解说,不正确的一项是()A.世荫,指在封建时代子孙后代因为先世官爵而得到官职。

B.行幸,古代指皇帝出行,也可以指皇帝留宿妃妾宫中。

C.万乘,即万辆兵车。

天子地方千里,能出兵车万乘,因而“万乘”可以代指天子。

D.禁中,也作“禁内”,指帝王接见大臣,商讨、处置国家重要事务的办公场所。

未经帝王允许,人在其中不可随便进出。

【答案】D【解析】D项,“禁中”指帝王所居的宫苑。

第四题下列对相关内容的解说,不正确的一项是()A.从秦朝开始,御史专门作为监察性质的官职,负责监察朝廷、诸侯官吏,一直延续到清朝。

B.参知政事,宋代的一个常设官职,相当于副宰相,设置这一官职的根本目的是削弱相权,加强皇权。

C.车驾本是帝王所乘的车,亦用为帝王的代称。

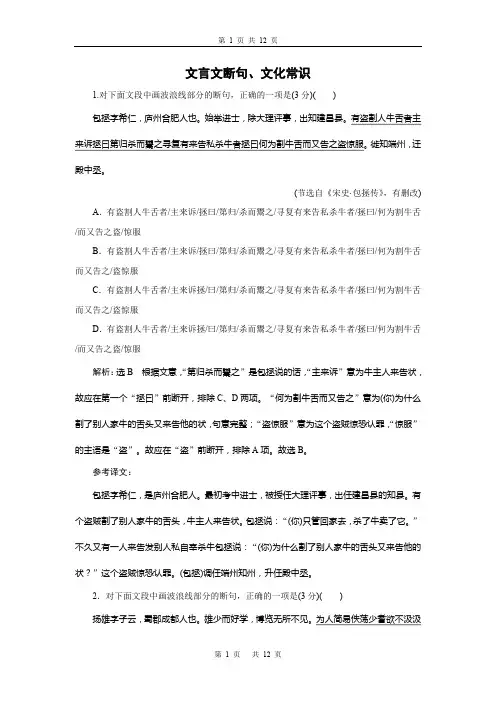

文言文断句、文化常识1.对下面文段中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)()包拯字希仁,庐州合肥人也。

始举进士,除大理评事,出知建昌县。

有盗割人牛舌者主来诉拯曰第归杀而鬻之寻复有来告私杀牛者拯曰何为割牛舌而又告之盗惊服。

徙知端州,迁殿中丞。

(节选自《宋史·包拯传》,有删改) A.有盗割人牛舌者/主来诉/拯曰/第归/杀而鬻之/寻复有来告私杀牛者/拯曰/何为割牛舌/而又告之盗/惊服B.有盗割人牛舌者/主来诉/拯曰/第归/杀而鬻之/寻复有来告私杀牛者/拯曰/何为割牛舌而又告之/盗惊服C.有盗割人牛舌者/主来诉拯/曰/第归/杀而鬻之/寻复有来告私杀牛者/拯曰/何为割牛舌而又告之/盗惊服D.有盗割人牛舌者/主来诉拯/曰/第归/杀而鬻之/寻复有来告私杀牛者/拯曰/何为割牛舌/而又告之盗/惊服解析:选B根据文意,“第归杀而鬻之”是包拯说的话,“主来诉”意为牛主人来告状,故应在第一个“拯曰”前断开,排除C、D两项。

“何为割牛舌而又告之”意为(你)为什么割了别人家牛的舌头又来告他的状,句意完整;“盗惊服”意为这个盗贼惊恐认罪,“惊服”的主语是“盗”。

故应在“盗”前断开,排除A项。

故选B。

参考译文:包拯字希仁,是庐州合肥人。

最初考中进士,被授任大理评事,出任建昌县的知县。

有个盗贼割了别人家牛的舌头,牛主人来告状。

包拯说:“(你)只管回家去,杀了牛卖了它。

”不久又有一人来告发别人私自宰杀牛包拯说:“(你)为什么割了别人家牛的舌头又来告他的状?”这个盗贼惊恐认罪。

(包拯)调任端州知州,升任殿中丞。

2.对下面文段中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)()扬雄字子云,蜀郡成都人也。

雄少而好学,博览无所不见。

为人简易佚荡少耆欲不汲汲于富贵不戚戚于贫贱不修廉隅以徼名当世自有大度非圣哲之书不好也非其意虽富贵不事也。

(节选自《汉书·扬雄传》,有删改) A.为人简易佚荡/少耆欲不/汲汲于富贵不/戚戚于贫贱/不修廉隅以徼名/当世自有大度/非圣哲之书不好也/非其意/虽富贵不事也B.为人简易佚荡/少耆欲/不汲汲于富贵/不戚戚于贫贱/不修廉隅以徼名/当世自有大度/非圣哲之书不好也/非其意/虽富贵不事也C.为人简易佚荡/少耆欲不/汲汲于富贵不/戚戚于贫贱/不修廉隅以徼名当世/自有大度/非圣哲之书不好也/非其意/虽富贵不事也D.为人简易佚荡/少耆欲/不汲汲于富贵/不戚戚于贫贱/不修廉隅以徼名当世/自有大度/非圣哲之书不好也/非其意/虽富贵不事也解析:选D“少耆欲”意为没有什么嗜好欲望,“不汲汲于富贵”意为对于富贵不急切追求,“不戚戚于贫贱”意为对于贫贱不忧惧悲伤,这两个句子中的“不”应是表示否定的副词,其后不能断开。

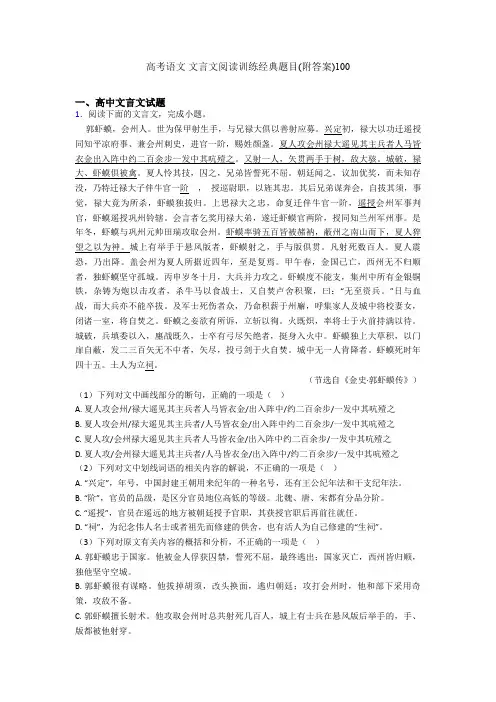

高考语文文言文阅读训练经典题目(附答案)100一、高中文言文试题1.阅读下面的文言文,完成小题。

郭虾蟆,会州人。

世为保甲射生手,与兄禄大俱以善射应募。

兴定初,禄大以功迁遥授同知平凉府事、兼会州刺史,进官一阶,赐姓颜盏。

夏人攻会州禄大遥见其主兵者人马皆衣金出入阵中约二百余步一发中其吭殪之。

又射一人,矢贯两手于树,敌大骇。

城破,禄大、虾蟆俱被禽。

夏人怜其技,囚之,兄弟皆誓死不屈。

朝廷闻之,议加优奖,而未知存没,乃特迁禄大子伴牛官一阶,授巡尉职,以旌其忠。

其后兄弟谋奔会,自拔其须,事觉,禄大竟为所杀,虾蟆独拔归。

上思禄大之忠,命复迁伴牛官一阶,遥授会州军事判官,虾蟆遥授巩州铃辖。

会言者乞奖用禄大弟,遂迁虾蟆官两阶,授同知兰州军州事。

是年冬,虾蟆与巩州元帅田瑞攻取会州。

虾蟆率骑五百皆被赭衲,蔽州之南山而下,夏人猝望之以为神。

城上有举手于悬风版者,虾蟆射之,手与版俱贯。

凡射死数百人。

夏人震恐,乃出降。

盖会州为夏人所据近四年,至是复焉。

甲午春,金国已亡,西州无不归顺者,独虾蟆坚守孤城。

丙申岁冬十月,大兵并力攻之。

虾蟆度不能支,集州中所有金银铜铁,杂铸为炮以击攻者,杀牛马以食战士,又自焚卢舍积聚,曰:“无至资兵。

”日与血战,而大兵亦不能卒拔。

及军士死伤者众,乃命积薪于州廨,呼集家人及城中将校妻女,闭诸一室,将自焚之。

虾蟆之妾欲有所诉,立斩以徇。

火既炽,率将士于火前持满以待。

城破,兵填委以入,廛战既久,士卒有弓尽矢绝者,挺身入火中。

虾蟆独上大草积,以门扉自蔽,发二三百矢无不中者,矢尽,投弓剑于火自焚。

城中无一人肯降者。

虾蟆死时年四十五。

土人为立祠。

(节选自《金史·郭虾蟆传》)(1)下列对文中画线部分的断句,正确的一项是()A. 夏人攻会州/禄大遥见其主兵者人马皆衣金/出入阵中/约二百余步/一发中其吭殪之B. 夏人攻会州/禄大遥见其主兵者/人马皆衣金/出入阵中约二百余步/一发中其吭殪之C. 夏人攻/会州禄大遥见其主兵者人马皆衣金/出入阵中约二百余步/一发中其吭殪之D. 夏人攻/会州禄大遥见其主兵者/人马皆衣金/出入阵中/约二百余步/一发中其吭殪之(2)下列对文中划线词语的相关内容的解说,不正确的一项是()A. “兴定”,年号,中国封建王朝用来纪年的一种名号,还有王公纪年法和干支纪年法。

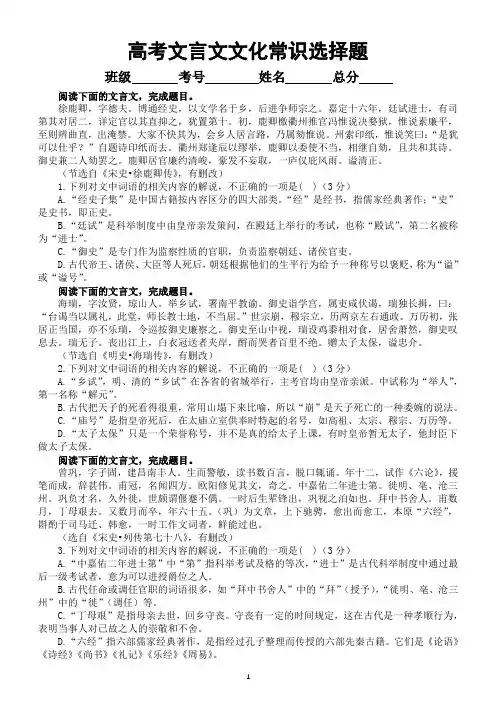

高考文言文文化常识选择题班级考号姓名总分阅读下面的文言文,完成题目。

徐鹿卿,字德夫。

博通经史,以文学名于乡,后进争师宗之。

嘉定十六年,廷试进士,有司第其对居二,详定官以其直抑之,犹置第十。

初,鹿卿檄衢州推官冯惟说决婺狱,惟说素廉平,至则辨曲直,出淹禁。

大家不快其为,会乡人居言路,乃属劾惟说。

州索印纸,惟说笑曰:“是犹可以仕乎?”自题诗印纸而去。

衢州郑逢辰以缪举,鹿卿以委使不当,相继自劾,且共和其诗。

御史兼二人劾罢之。

鹿卿居官廉约清峻,豪发不妄取,一庐仅庇风雨。

谥清正。

(节选自《宋史•徐鹿卿传》,有删改)1.下列对文中词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)A.“经史子集”是中国古籍按内容区分的四大部类。

“经”是经书,指儒家经典著作;“史”是史书,即正史。

B.“廷试”是科举制度中由皇帝亲发策问,在殿廷上举行的考试,也称“殿试”,第二名被称为“进士”。

C.“御史”是专门作为监察性质的官职,负责监察朝廷、诸侯官吏。

D.古代帝王、诸侯、大臣等人死后,朝廷根据他们的生平行为给予一种称号以褒贬,称为“谥”或“谥号”。

阅读下面的文言文,完成题目。

海瑞,字汝贤,琼山人。

举乡试,署南平教谕。

御史诣学宫,属吏咸伏谒,瑞独长揖,曰:“台谒当以属礼,此堂,师长教士地,不当屈。

”世宗崩,穆宗立,历两京左右通政。

万历初,张居正当国,亦不乐瑞,令巡按御史廉察之。

御史至山中视,瑞设鸡黍相对食,居舍萧然,御史叹息去。

瑞无子。

丧出江上,白衣冠送者夹岸,酹而哭者百里不绝。

赠太子太保,谥忠介。

(节选自《明史•海瑞传》,有删改)2.下列对文中词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)A.“乡试”,明、清的“乡试”在各省的省城举行,主考官均由皇帝亲派。

中试称为“举人”,第一名称“解元”。

B.古代把天子的死看得很重,常用山塌下来比喻,所以“崩”是天子死亡的一种委婉的说法。

C.“庙号”是指皇帝死后,在太庙立室供奉时特起的名号,如高祖、太宗、穆宗、万历等。

新高考语文高考文化常识与热点解答题组合练及答案一、高考文化常识1.下面选项关于文化常识的表述不正确的一项是()A. 白帝城:古城名,在今重庆奉节东白帝山上。

东汉初年公孙述所筑,公孙述自号白帝,故得名“白帝城”。

B. 左迁,贬官,降职。

白居易任谏官时,因为屡次上书批评朝政,触怒了皇帝,被贬为江州司马。

C. 望帝,周朝末年蜀国君主的称号,传说他死后,魂魄化为鸟,名杜鹃,啼声哀凄,暮春而鸣,伤感春去。

也被理解为哀痛亡国。

D. 四纪,古代以木星绕日一周(13 年)为一纪,四纪为52 年。

实际上唐玄宗并没有做到四纪皇帝。

2.下列文学、文化常识表述有误的一项是()A. 《邹忌讽齐王纳谏》《冯谖客孟尝君》选自《战国策》,《战国策》是国别体史书,主要记载了战国时期谋臣策士纵横捭阖的斗争及有关的谋议或辞说。

B. 《左传》是我国第一部叙事详细的纪传体历史著作,相传为春秋末年鲁国史官左丘明所作。

课文《曹刿论战》《崤之战》《烛之武退秦师》都选自《左传》。

C. 《汉书》是东汉班固编撰的中国第一部纪传体断代史著作,记载了上自西汉汉高祖元年(公元前206年)、下至新朝的王莽地皇四年(公元23年),共230年的历史。

《苏武牧羊》选自《汉书》。

D. 报告文学是兼具新闻真实性与文学艺术性两种特质的文体。

它允许采用除虚构以外的其他文学艺术手法,允许多种表达方式共用,在既不虚构又不夸张的前提下,对大量材料进行巧妙的概括和提炼,运用形象的语言、精心的结构反映社会上的人物和事件。

《包身工》《王选的选择》都属于报告文学。

3.下列各项有关文化常识的表述正确的一项是()A. “战国四公子”,是指齐国的孟尝君赵胜,赵国的平原君田文,楚国的春申君黄歇,魏国的信陵君魏无忌,皆以招揽宾客著称。

B. “尊”“卮”均是酒器,“斗卮”是大酒杯,“觚”也是古代一种盛酒的器具,“爵”是古代饮酒器的总称,“觥筹交错”的“觥”则是一种盛酒、饮酒兼用的器具,而“不胜杯杓”的“杓”则是一种饮水的器具。

文言文文化常识专项训练考试试题1、下列选项关于文化常识说法正确的一项是OA.古代王侯对自己的谦称有孤、寡人、不谷、陛下等。

B.谥号是古代帝王、诸侯、高官大臣等死后,朝廷根据他们的生平行为给予的一种褒扬性的称呼。

C.古代人的名和字一般在意义上存在一定联系,意义相近或相反,如韩愈,字退之,名和字的意义就是相近的。

D.三省六部制中三省的职能分别是:中书省,负责决策政令;尚书省,负责执行政令;门下省,负责审核政令。

,)2、下列对有关文化知识的理解,不正确的一项是OA.“壬戌之秋”中的“壬戌”,采用的是干支纪年法,即用十天干与十二地支循环相配来纪年。

干支纪年可对历史时间上推下推、顺推逆推。

例,由“壬戌”可推知其之后的第三年为“丁丑”年。

(「确算4)B.“七月既望”中的“既望”是据月亮的情况来记日,每月初一为朔,十五为望,十六为既望,最后一日为晦。

C.山的南面、水的北面为“阳”;山的北面、水的南面为“阴D.五鼓,古代无时钟,以打更击鼓报时,一夜分为五更,每更两小时,晚七点起更,五鼓相当于早晨三至五点钟。

3、下列关于文化常识的说法,不完全正确的一项是OA.束发,即把头发束起来盘到头顶上。

古代男孩成童时束发为髻,因以代指成童之年。

B.象笏,象牙手板。

古代大臣上朝皆持手板,用玉、象牙或竹片制成,用以指画或记事。

C.“归”指女子出嫁。

“归宁”是出嫁女子回娘家探望父母,“来归”是从夫家方面说女子出嫁至IJ夫家。

D.辟指征召做⅛,唐代朝廷大臣可征召名士大儒为官,地方长官也可自行辟聘,这是沿袭汉代的科举制度。

14、下列文化常识的解说正确一项是OA.“秦御史前书曰”中的“御史”是一种专门作为监察性质的官职,负责监察诸侯、官吏,该官职一直延续到清朝。

B.孝廉:汉朝由地方官向中央举荐品行端正的人任以官职,被举荐之人称为孝廉。

C.班固《两都赋》中“两都”指长安和开封,和张衡的《二京赋》中的“二京”一样。

(正确答案)D.前四史中,《史记》第一部纪传体通史。

文言文阅读专项训练文化常识对点专练(二)(对点练+综合练)题组一对点练1.下列关于文化常识的解说,不正确的一项是( )(3分)A.“会试”是我国封建社会科举考试的一种。

由皇帝主持在京城举行,因为在春天举行,又称春试或春闱。

B.“致仕”就是旧时官员交还官职,即今所谓退休。

依照古制,官员在一般情况下七十岁致仕,有疾患的则可以请求提前。

C.“服阕”是指旧时官员三年守丧期满除服。

官员遭逢父母去世,按例要离职回籍守丧,满三年后朝廷再授予新的职务。

D.“尚书”是中国古代官名。

始置于战国时代,到了隋唐时确定为尚书省下设的六个部的最高行政长官。

答案 AA项,会试“由皇帝主持”错误,会试由礼部派官员主持。

2.下列关于文化常识的解说,不正确的一项是( )(3分)A.表,中国古代臣子向帝王上书陈情言事的一种特殊文体,是封建社会臣下对皇帝有所陈述、请求、建议时用的一种文体。

B.擢,在原官职上提拔;出,离开京城外调(与“入”相对,古人一般以入京任官为荣)。

C.刺史制度是中国古代重要的地方监察制度。

始于秦,完善于汉,东汉以后刺史成为州郡最高军政长官,有时称为太守。

唐白居易曾任杭州、苏州刺史,柳宗元曾任柳州刺史。

D.有司,古代设官分职,各有专司,故称有司。

“司”即“主管”“管理”。

答案 C刺史,官职。

西汉初年,文帝以御史多失职,命丞相另派人员出使各地,不常置。

汉武帝元封五年(前106)始置,“刺”,“检核问事”之意。

全国分为十三部(州),各部置刺史一人,后通称“刺史”。

可见刺史制度始于西汉武帝时期。

3.下列关于文化常识的解说,不正确的一项是( )(3分)A.除,指任命官职,如“授”“拜”也是指任命官职。

B.弱冠,指男子20岁,这时行冠礼,即戴上表示成人的帽子,以示成年,但体犹未壮,还比较年少,故称“弱”。

C.丁内艰,是古代丧制名,凡子遭母丧或孙遭祖母丧称“丁内艰”。

D.至顺,是元文宗的年号,帝王年号是中国封建王朝用来纪年的一种名号,如“元贞”“延祐”“仁宗”“至正”。

官职机构判断以下说法的正误,对的打√,错的打×。

1.兵部,掌管武官选用及兵籍、兵械、军令等的机构;尚书为主官,侍郎为次官。

()2.赠,文中指追赠,指在人死后授予某种官职、称号等()3.“博士”古官名,秦汉时掌管书籍文典,后指专通一经或精通一艺、教授生徒的官职。

()4.“临朝”特指皇室女性亲临朝廷处理政事,古时后宫不能上厅堂,后妃要掌权就要“临朝”。

()5.郎中。

古代官名。

战国时为国君侍卫。

秦汉为郎中令的属官。

东汉以后为尚书台属官。

隋唐以后为尚书省六部二十四司诸曹司的长官。

()6.从事,古代官名,亦称"从事掾",汉以后三公及荆州郡长官自辟僚属,多称从事。

()7.领,是兼任的意思,指兼任较为高级的官职。

古汉语中,表示代理官职的词语还有“行”“权” “假”“判”“守”“夺”“摄”等,其中,“判”是指低位兼高职。

()答案:错“领”,指兼任较为低级的官职;“判”,指高位兼低职;“夺”,指免除官职。

8.下车,旧指官吏到任。

“下车恤贫老,故旧莫不欣悦。

”意为张充到任便抚恤贫困老人,旧朋友无不欢欣喜悦。

()9.“廷尉” 官名,秦置,为九卿之一。

秦汉至北齐主管军事的最高官吏。

()答:“廷尉”是秦汉至北齐主管司法的最高官吏。

10.权,表示“暂时代理”,古代表示暂时代理官职的还有“假”“署”“判”“守”等词语。

权,表示“暂时代理”,古代表示暂时代理官职的还有“假”“署”“判”“守”等词语。

()答:“判”指高位兼低职或以京官出任地方官。

11.“博士”在古代指专精某种技艺的人,也指古代专掌经学传授的学官。

()12..中国的“公卿”是“三公九卿”的简称,夏朝始设,周代沿袭,“公”即是周代封爵之首,“卿”是古时高级长官或爵位的称谓。

()13.“太傅”,中国古代职官,为辅导太子的东宫官。

作为重臣参与朝政,掌管礼法的制定和颁行。

()14.枢密,指枢密院,官署名。

宋时枢密院与中书号为“二府”,中书主政,枢密院掌兵权。

2020高考语文5月复习:文化常识专练(附参考答案)1.下列对文言文知识的有关理解不正确的一项是()(3分)A.股指的是大腿及小腿上部;而肱是指胳膊由肘到肩的部分;股肱之臣,辅佐帝王的重臣,也喻为十分亲近且办事得力的人。

B.四夷,即东夷、南蛮、北狄和西戎的合称,对中国边区文化较低各族的泛称。

©.自始皇起,古代君主自称为朕,“朕”意思是天下皆朕、皇权独尊。

D.《贞观政要》是唐代史学家吴兢著的一部政论性史书。

它是中国开明封建统治的战略和策略、理论和实践的集大成。

答案:A,股指的就是大腿。

2.下列对文中相关内容的解说,不正确的一项是()(3分)A.“兼”、“领”均表示兼任官职,“行”、“守”均表示代理官职,“署” “权” 则表示暂代官职。

B.“表”即“奏表”,是古代臣子呈给帝王的一种文书,常含表志陈情、诉说心曲之意,如《出师表》《陈情表》。

C.“视事”指官吏到职办公,“下车”指官吏初到任,“乞骸骨”指官吏因年老请求退职,“致政”、“致仕”则指辞官。

D.《左传》是我国第一部叙事详细的编年史著作,同时它也是二十四史之首。

答案:D二十四史之首为《史记》。

3.下面关于文言常识的解释不正确的一项是()(3分)A.刺史,原为朝廷所派督察地方之官,唐肃宗时期州郡长官为刺史。

B.优诏,由皇帝颁发的褒美嘉奖的诏书。

C.至德,唐肃宗在位时的一个年号,一个皇帝在位期间只使用一个年号。

D.表:封建时代称臣子给君主的奏章,用以陈说忠心和愿望。

如《出师表》《陈情表》等。

答案:C年号,是我国历代封建王朝用来纪年的一种名号。

先秦至汉初无年号,汉武帝继位后始有年号的出现,始创年号元狩。

此后形成制度。

历代帝王凡遇到“天降祥瑞”或内辽外忧,遇到大事、要事,都要更改一下年号。

一个皇帝所用年号少则一个,多则十几个。

如唐高宗有14个;明清皇帝大多一人一个年号,故后世即以年号作为皇帝的称呼,如永乐皇帝、乾隆皇帝、康熙皇帝等。

4.下列对相关内容的解说,正确的一项是()(3分)A.古代男子有名有字,字是出生后不久父亲起的,名是成年时举行冠礼后才起的。

语文古代文化常识试题(一)A.赐姓:古代天子据某人祖先所生之地或其功绩而赐予姓氏。

多指以国姓赐与功臣,以示褒宠。

B.持节:古代官名。

汉末与魏晋南北朝时,掌地方军政的官员往往有使持节、持节、假节、假使节等称号。

使持节得诛杀中级以下官吏;持节得杀无官职的人;假节得杀犯军令者。

C.践祚:特指皇帝登临皇位,类似用语现象很多,例如:践阼、践极、践统、践位、践国、践帝、践政、践袭、践莅、践事等等。

D.薨:古人对身故有多种方式的描述,古代称诸侯或有爵位的高官死去为薨。

也可用于皇帝的高等级妃嫔和所生育的皇子公主,或者封王的贵族。

8.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()A.“明道”是宋仁宗赵祯年号。

所谓“年号”,是从汉朝初年开始使用的、封建王朝用来纪年的一种名号。

B.“礼部”是古代“六部”之一,管理国家典章制度、祭祀、学校、科举等,并负责接待四方宾客等事务。

C.“立生祠”是古代一种民俗,即老百姓自发地为活人修建祠堂并加以奉祀。

其对象都是深得民心的官员。

D.“御史”是古代一种官名,其职责多有变化。

自秦朝开始,御史专为监察性质的官职,一直延续到清朝。

9.下列对文中相关内容的解说,不正确一项的是( )A.“迁谪”谓官吏因罪降职并流放,其中“迁”指官员的调动,有升有降,但“左迁”必是升职。

B.“母艰”,就是“母忧”,指母亲的丧事。

C.“河北”在古代指的是黄河以北,这是一个古今异义词,与现代汉语中的行政区划是不同的。

D.“自号”,旧时给自己取的号,大都是士大夫和文人墨客,因均属通晓翰墨之人,无不别出匠心,各有所爱所好。

10.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是()A.太学:古代设在京城的最高学府 B.上林苑:古代帝王打猎的地方。

C.床:古代的坐具。

D.肃宗:皇帝的谥号,肃,恭敬、肃穆之意。

11.下列对文中词语的相关内容的解说,不正确的一项是()A.“迁”在古代称调动官职,一般指升职,如:升迁。

也指贬谪,放逐,如“迁谪”指贬官远地,“迁客”指流迁或被贬谪到外地的官。

2017年高考语文文化常识100题及答案1. 下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()A. 百雉指的是城墙,在此指城墙的高度。

雉指的是古代计算城墙面积的单位,长三丈高一丈为一雉。

B.”缮甲兵”,缮有修补,保养,抄写之意。

在此文是保养盔甲兵器的意思。

C.诗:文学体栽的一种,通过有节奏和韵律的语言反映生活,抒发情感,但在此是《诗经》的简称。

D.《左传》为编年体史书,此文属于一篇完整而优美的记事散文。

2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )A.中国古代的学校有“庠”“序”之称。

太学是中国古代的国立大学,太学之名始于西周。

B.中国古代科举制度中,进士是通过最初一级朝廷考试者,意为可进授爵位之人。

C.陛下是对帝王的尊称,可译为“您”。

陛下的“陛”原指帝王宫殿的台阶。

D.降级授予官职,贬谪官员,不限降低几级,称责授。

其它降级授官的词语还有左迁、迁谪等。

3.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)A.字,又称“表字”,往往是名的解释和补充,不管男女,只有到了成年才取名定字。

B.进士,中国古代科举制度中,通过最后一级中央政府朝廷考试者,称为进士。

是古代科举殿试及第者之称,意为可以进授爵位之人。

C.比部,魏晋时设,为尚书列曹之一,尚书、门下、内史三省是隋唐时的中枢权力机构。

D.勤王,指君主制国家中君王有难,而臣下起兵救援,称为“勤王”是因为夏商周时只天子称王,其他是公侯伯子男等诸侯。

4.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:()(3分)A、春秋战国时期,诸侯死了叫“薨”。

后世有封爵的大官死了也可以叫“薨”。

B、汉代的国家中枢机构由丞相、太尉、御史大夫组成,称“三公”。

其中御史大夫总管行政。

C、“顿首”是古代的一种礼节,即拜跪于地,引头至地,头顿地再举起。

D、“乞骸骨”就是官员自请退职,字面意思就是请求使骸骨归葬故乡。

5.对下列句子中加点的词语的解释,不正确的一项是()(3分)A.古代男子有名有字,称自己往往称字,称别人往往称名。

高考文言文古代文化常识检测题(四)1.下列对文中加线词语相关内容的解说,不正确的一项是(3分)A.内阁,明清两代的政务机关,设置多位大学士共同行使宰相权,按照皇帝意旨批办各项事件。

B.太仓,古代政府积藏粮食的地方,一般指京师储粮的大仓;也是官职名,执掌仓廪出纳。

C.书院,旧时私人教学读书场所,唐明皇设置丽正书院,是我国书院设置之始,此后盛行于宋明。

D.吏部,是古代官制六部之一,主管吏部的任免、考课、升降、调动等事务,长官为吏部侍郎。

2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)A.下车,古代可以代指官吏就职。

后来又常用“下车伊始”表示官吏初到任所。

B.收考,指先行将嫌犯拘捕关进监狱,然后再作考察,进行犯罪事实的取证工作。

C.车驾,原指帝王所乘的车,有时因不能直接称呼帝王,于是又可用作帝王的代称。

D.京师,古代指国家的都城,《三国演义》中就经常提到“京师”,现代泛指首都。

3.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)A.潜邸,皇帝即位前如果为太子,自然居于东官,也就没有潜邸;如果非以太子身份继位登基的,则称其即位之前原来的住所为“潜邸”。

B.《易》也称《周易》《易经》,相传为周文王所著,成书于周代。

后来和《诗经》《尚书》《礼记》《春秋》一起并称“五经”。

C.“癸丑”“己未”为干支纪年。

干支纪年是中国历法上使用的纪年方法,十二天干和十地支顺序相配,六十年为一周,周而复始。

D.中书省,古代皇帝直属的中枢官署名,封建政权执政中枢部门。

元朝中书省在远方还有一些派出机构,即各个行中书省(简称行省)。

4.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( 3分)A.古时驻军,主帅或主将帐前树牙旗以为军门,称“牙门”。

它亦可指武将、将军名号、官署名称。

B.古代称黄河为河,黄河以南称河内,黄河以北、以西为河外。

这些是按黄河的大体位置来分的。

C.尊号是指古代尊崇皇帝、皇后的称号。

皇帝的称号有四种:尊号(徽号)、谥号、庙号、年号。

高考文言文文化常识训练题附答案

高考文言文文化常识训练

1,在横线上填写文化常识的有关内容(任选两题)

A.隋唐开始实行三省六部制,三省为尚书省、门下省、

中书省。

尚书省下辖六部:吏部、部、部、部、部和工部。

B.古诗文中经常提到“岁寒三友”,它们是松、、;“花中四君子”是指梅、、竹、。

C.古人在称谓前加个“先”字,表示已经死去,用于敬

称地位高的人或年长的人。

如已死的皇帝为,已死的父亲为,已死的母亲为,已死的有才德的人为。

2,在横线上填写文化常识的有关内容(任选两题)

A.古代官场用语都有特定的说法:官员刚到任叫;官员到职工作叫;授予官职叫;大臣年老请求辞官退休叫。

B.古人表示年龄都有专门的代称:二十岁叫,三十岁叫,四十岁叫,六十岁叫。

C.我国不少城市有古称或别称,如南京叫金陵,苏州

叫,扬州叫,杭州叫,开封叫。

3,在古诗文中,同一事物往往有若干名称。

以下解说

不完全正确的一项是

A.月亮被称为“蟾宫”、“月宫”、“玉盘”、“银钩”、“婵娟”、“桂宫”等。

B.雪被称为“琼玉”、“碎玉”、“碎琼乱玉”、“冰花”、“六出”、“梨花”等。

C.信被称为“鸿”、“尺牍”、“尺素”、“函”、“札”等。

D.酒被称为“琼浆”、“玉液”、“玉醴”、“杜康”等。

4,在下面几种语境中敬词使用恰当的一项是

语境:①麻烦别人②请人改文③求人原谅④请人批评

A.打扰斧正指教包涵

B.劳驾打扰赐教斧正

C.打扰斧正包涵指教

D.包涵打扰赐教斧正

5,在古诗文中,下列词语各指代什么?

①“汗青”代②“须眉”代③“巾帼”代

④“桑梓”代⑤“轩辕”代⑥“三尺”代

6,下面的说法全都正确的一组是

①古代“国”常用来指都城,同时也指诸侯被分封的领地。

②古代“朔”指农历初一,“望”指农历十五,“晦”指农历三十。

③古人认为中国的四周都是海,所以也用“海内”指中国。

④古代以山之南为阳,水使南为阴,反之,山之北为阴,水使北为阳。

如华阳在华山之南,江阴在长江之南。

⑤在古代,“仆”可作为成年男子的谦称,“妾” 可作为成年女子的谦称。

⑥古代“辰时”相当于现在的上午6点前后,“午时”相当于现在的中午12点前后。

A.①②③④B。

③④⑤⑥C。

①③④⑤D。

①②⑤⑥

7,下列各句的叙述,有错的一项是

A.古时以“泰山”喻岳父,以“伉俪”喻夫妇。

对老师称“子”“夫子”“师”“先生”。

B.臣民称皇帝为“陛下”,皇帝对臣下表示宠爱时称臣

下为“卿”“爱卿”。

皇帝的命令称“诏”“敕”“圣旨”“谕旨”“上谕”等。

假托或假冒皇帝的命令,称为“矫诏”。

C.四书指《论语》《孟子》《大学》《中庸》。

五经指《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。

D.《师说》中的“六艺经传皆通习之”中的“六艺”指的是“六经”,即《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。

《张衡传》中“遂通五经,贯六艺”中的“六艺”则是指礼、乐、射、御、书、数六种学问和技艺。

8,下列各句的叙述,有错的一项是

A.古人以“稷”为五谷(黍、稷、麦、稻、菽)之长。

古代帝王、诸侯祭祀土神(社)和谷神(稷),故合称为“社稷”,并用来代称国家。

B.宫、商、角、徵、羽为古代音乐的五声,又称五音。

变徵,声调悲凉。

C.古人常用伯、仲、叔、季表示兄弟间的排行,伯是

老大,仲是老二,叔是老三,季是老四。

D.刎颈之交、莫逆之交、都用来形容交情很深。

9,下面四首古诗都含有我国民间的传统节令,诗中所

表示的节令以及它们的排列顺序正确的一项是

①去年元夜时,花市灯如昼。

月上柳梢头,人约黄昏后。

②银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。

天街夜色凉如水,卧看牵牛织女星。

③细雨成阴近夕阳,湖边飞阁照寒塘。

黄花应笑关山客,每岁登高在异乡。

④爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

千门万户瞳瞳日,总把新桃换旧符。

A.元宵、七夕、重阳、春节

B.春节、中秋、端阳、除夕

C.元宵、中秋、清明、元旦

D.元旦、七夕、重阳、元宵

10,下面四首诗,各描写了我国民间的一个传统节令的

情景。

按节令的顺序,四首诗依次排列恰当的一项是

①无云世界秋三五,共看蟾盘上海涯。

直到天头无尽处,不曾私照一人家。

②春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。

日暮汉宫传蜡烛,。