二地质构造岩层产状褶皱

- 格式:ppt

- 大小:1003.00 KB

- 文档页数:62

岩层产状表示的方法岩层产状是指岩石在地质中的排列和分布特征,通过观察岩层的产状可以了解到岩石的形成环境、变形过程以及地层的演化历史。

岩层产状的表示方法有多种,下面将分别介绍几种常见的方法。

一、层理面倾角和倾向层理面是岩层中相对较大的面,它们的倾向和倾角可以用来表示岩层的产状。

层理面的倾向是指层理面与地面平面的夹角,通常用罗盘测量,以度数表示;层理面的倾角是指层理面与水平面的夹角,通常用测斜仪或测斜仪器测量,以度数表示。

这种表示方法主要适用于平面或近平面的岩层。

二、折叠的形态特征折叠是指岩层在地质运动中发生的弯曲变形,通过观察折叠的形态特征可以了解到岩层的变形过程和构造特征。

常见的折叠形态有褶皱、褶皱带、断裂褶皱等。

褶皱是指岩层在挤压力的作用下产生的弯曲形变,可以分为对称褶皱和不对称褶皱。

褶皱带是指一组相互平行的褶皱构造,可以用来判断构造带的走向和产状。

断裂褶皱是指褶皱和断裂结合在一起形成的构造,常见于断裂带的附近。

三、岩层中的节理和构造面节理是岩石中存在的平行或近平行的裂隙,通常是由于岩石受到应力作用而发生的裂开。

节理的倾向和倾角可以用来表示岩层的产状。

构造面是指岩层中由于构造运动而形成的断裂面或滑动面,可以用来判断构造带的走向和产状。

四、岩层的厚度和分布特征岩层的厚度和分布特征可以用来表示岩层的产状。

岩层的厚度是指岩层在垂直方向上的延伸距离,可以通过测量岩层的上下界面的距离来确定。

岩层的分布特征是指岩层在空间上的分布情况,可以通过观察岩层的出露情况和地质剖面图来确定。

总结起来,岩层产状的表示方法有层理面倾角和倾向、折叠的形态特征、岩层中的节理和构造面以及岩层的厚度和分布特征等多种方法。

通过观察和测量这些产状特征,可以了解岩层的形成环境、变形过程以及地层的演化历史,为地质学研究和资源勘探提供重要的参考依据。

【转】地质构造常识(节理、劈理、断层、褶皱)一、节理(一)基本概念1、节理:岩石受力作用形成的破裂面或裂纹,称为节理,它是破裂面两侧的岩石没有发生明显位移的一种构造。

节理的产状也可用走向、倾向和倾角进行描述。

2、节理组和节理系:在同一时期,同一成因条件下形成的,彼此相互平行或近于平行的一群节理叫节理组;在同一构造应力作用下,形成有规律组合的节理组,叫节理系。

(二)节理分类1、按节理的成因分类节理按成因可分为原生节理、构造节理和表生节理。

(1)原生节理:指岩石形成过程形成的节理,如玄武岩的柱状节理(2)构造节理:是岩石受地壳构造应力作用产生的,这类节理具有明显的方向性和规律性,发育深度较大,对地下水的活动和工程建设的影响也较大。

构造节理与褶皱、断层及区域性地质构造有着非常密切的联系,它们常常相互伴生,是工程地质调查工作中的重点对象(相对于节理、表生节理)。

(3)表生节理:又称风化节理、非构造节理,是岩石受外动力地质作用(风、水、生物等)产生的,如由风化作用产生的风化裂隙等,这类节理限在空间分布上常局限于地表浅部岩石中,对地下水的活动及工程建设有较大的影响。

2、按力学性质进行分类(1)张节理:在垂直于主张应力方向上发生张裂而形成的节理,叫张节理。

张节理大多发育在脆性岩石中,尤其在褶皱转折端等张拉应力集中的部位最发育,它主要有以下特征:裂口是张开的,剖面呈上宽下窄的楔形,常被后期物质或岩脉填充;节理面粗糙不平,一般无滑动擦痕和磨擦镜面;产状不稳定,沿其走向和倾向都延伸不远即行尖灭;在砾岩或砂岩中发育的张节理常常绕过砾石、结核或粗砂粒,其张裂面明显凹凸不平或弯曲;张节理追踪X型剪节理发育呈锯齿状。

(2)剪节理:岩石受剪应力作用发生剪切破裂而形成的节理,叫剪节理,它一般在与最大主应力呈45°夹角的平面上产生,且共轭出现,呈X状交叉,构成X 型剪节理。

它具有以下特征:剪节理的裂口是闭合的,节理面平直而光滑,常见有滑动擦痕和磨光镜面;剪节理的产状稳定,沿其走向和倾向可延伸很远;在砾岩或砂岩中发育的剪节理常切砾石、砂粒、结核和岩脉,而不改变其方向;剪节理的发育密度较大,节理间距小而且具有等间距性,在软弱薄层岩石中常常密集成带出现。

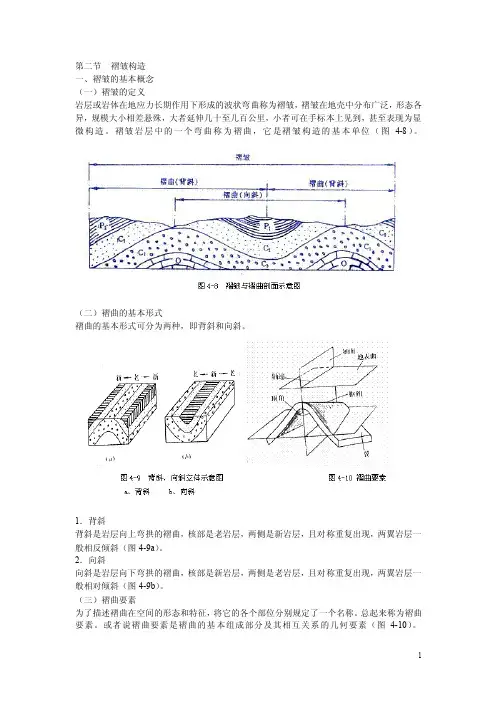

第二节褶皱构造一、褶皱的基本概念(一)褶皱的定义岩层或岩体在地应力长期作用下形成的波状弯曲称为褶皱,褶皱在地壳中分布广泛,形态各异,规模大小相差悬殊,大者延伸几十至几百公里,小者可在手标本上见到,甚至表现为显微构造。

褶皱岩层中的一个弯曲称为褶曲,它是褶皱构造的基本单位(图4-8)。

(二)褶曲的基本形式褶曲的基本形式可分为两种,即背斜和向斜。

1.背斜背斜是岩层向上弯拱的褶曲,核部是老岩层,两侧是新岩层,且对称重复出现,两翼岩层一般相反倾斜(图4-9a)。

2.向斜向斜是岩层向下弯拱的褶曲,核部是新岩层,两侧是老岩层,且对称重复出现,两翼岩层一般相对倾斜(图4-9b)。

(三)褶曲要素为了描述褶曲在空间的形态和特征,将它的各个部位分别规定了一个名称。

总起来称为褶曲要素。

或者说褶曲要素是褶曲的基本组成部分及其相互关系的几何要素(图4-10)。

褶曲要素主要有下列几种:1.核部褶曲的中心部位为核部。

背斜核部是老岩层,向斜核部为新岩层。

2.翼部褶曲核部两侧的岩层为翼部。

背斜两翼较核部岩层新;向斜两翼较核部岩层老。

相邻背斜和向斜之间的一个翼为二者所共有。

3.翼角褶曲两翼岩层与水平面的夹角,即翼部岩层的倾角。

4.转折端褶曲从一翼过度到另一翼的转折部位称为转折端。

5.轴面通过褶曲核部,平分褶曲两翼的假想面称为轴面,轴面可以是平面或曲面,也可以是直立的、倾斜的、甚至是水平的。

6.轴线和轴迹褶曲轴面与水平面的交线,称为轴线。

轴线的方向表示褶曲的延伸方向。

轴线的长度表示褶曲的延伸长度。

轴面与地表面的交线称为轴迹。

只有在轴面直立和地面水平的情况下,轴迹和轴线重合为一条线。

7.枢纽枢纽指褶曲中同一岩层面与轴面的交线。

其产状可以是水平的、倾斜的,也可是波状起伏的,甚至是直立的,枢纽主要是用来表示褶曲在延伸方向上产状的变化。

8.高点及鞍部背斜隆起的最高部位称为高点。

有的背斜可以有几个高点,同一背斜相邻两高点之间的相对低洼部分称为鞍部(图4-11)。

第四节、地质构造的基本类型由于地壳中存在有很大的应力,组成地壳的上部岩层,在地应力的长期作用下就会发生变形,形成构造变动的形迹,我们把构造变动在岩层和岩体中遗留下来的各种构造形迹,称为地质构造。

地质构造的规模,有大有小。

大的如构造带,可以纵横数千公里,小的则如前边讲过的岩石的片理等。

尽管规模大小不同,但它们都是地壳运动造成的永久变形和岩石发生相对位移的踪迹,因而它们在形成、发展和空间分布上,都存在有密切的内部联系。

本节着重就一些简单的和典型的基本构造形态进行讨论。

一、水平构造和单斜构造水平构造未经构造变动的沉积岩层,其形成时的原始产状是水平的,先沉积的老岩层在下,后沉积的新岩层在上,称为水平构造。

分布:只是局限于受地壳运动影响轻微的地区。

单斜构造原来水平的岩层,在受到地壳运动的影响后,产状发生变动,当岩层向同一个方向倾斜,形成单斜构造(图1-11)。

分布:单斜构造往往是褶曲的一翼、断层的一盘或者是局部地层不均匀的上升或下降所引起。

(一)岩层产状产状定义:岩层在空间的位置,称为岩层产状。

产状三要素:岩层层面的走向、倾向和倾角(图1-12)。

走向:岩层层面与水平面交线的方位角,称为岩层的走向。

岩层的走向表示岩层在空间延伸的方向。

倾向:垂直走向顺倾斜面向下引出一条直线,此直线在水平面的投影的方位角,称为岩层的倾向。

岩层的倾向,表示岩层在空间的倾斜方向。

倾角:岩层层面与水平面所夹的锐角,称为岩层的倾角。

岩层的倾角表示岩层在空间倾斜角度的大小。

用岩层产状的三个要素,能表达经过构造变动后的构造形态在空间的位置。

(二)岩层产状的测定及表示方法测定方法:岩层产状测量,是地质调查中的一项重要工作,在野外是用地质罗盘直接在岩层的层面上测量的。

测量走向时,使罗盘的长边紧贴层面,将罗盘放平,水准泡居中,读指北针所示的方位角,就是岩层的走向。

测量倾向时,将罗盘的短边紧贴层面,水准泡居中,读指北针所示的方位角,就是岩层的倾向。