高浓度絮凝沉淀池

容积絮凝是脱稳胶体颗粒相互碰撞,相互凝聚,凝聚的固体颗粒(矾花)逐渐由小变大的絮凝过程。在絮凝过程中,固体颗粒(胶体和絮凝体)逐步变大,但浓度逐渐变小,容积絮凝的特点是絮凝速度慢,对低温低浊度原水适应性差。

接触絮凝是胶体脱稳后在于与宏观固体表面接触时被吸附而产生的絮凝现象,接触絮凝发生的必要条件是要有足够的宏观固体接触表面。而回流沉淀浓缩后的污泥,投加微砂或粘土都是保持足够宏观固体的有效方法。接触絮凝的特点是絮凝速度快,受原水浊度和温度影响笑小。接触絮凝是澄清池和现代快读过滤的基本原理。

高密度沉淀池的技术原理与污泥循环型澄清池基本相同,其絮凝形式为接触絮凝。二者都是利用污泥回流,在絮凝区产生足够的宏观固体,并利用机械搅拌保持适当的紊流状态,以创创造最佳的接触絮凝条件。

3技术特点

高密度沉淀池与普通平流式混液沉淀池以及污泥循环型澄清池相比,有以下特点:

1、絮凝到沉淀的过渡不用管渠连接,而采用宽大、开放、平稳、有序的直通方式

紧密衔接,有利于水流条件的改善和控制。同时采用矩形结构,简化了池型,便于施工,布置紧凑,节省占地面积。

2、混合与混凝均采用机械搅拌方式,便于调控运行工况。沉淀区装设斜管,以进

一步提高表面负荷,增加产水量。

3、采用池体外部的污泥回流管和循环泵,辅以自动控制系统,可精确控制絮凝区

混合絮体浓度,保持最佳接触絮凝效果。

4、絮凝区设有导流筒,不仅有利于回流污泥与原水的混合,而且筒外和筒内不同

紊流强度有利于絮体的成长。

5、沉淀池下部设有污泥浓缩区,底部安装带栅条刮泥机,有利于提高排出污泥的

浓度,不仅可省去污泥脱水前的浓缩过程,而且有利于絮凝区造成的悬浮固体浓度。

6、促凝药剂采用有机高分子絮凝剂,并投加助凝剂PAM,以提高絮体凝聚效果加快泥水分离速度。

7、对关键技术部位的运行工况,采用严密的高度自动监控手段,进行及时自动调控。

例如,絮凝—沉淀衔接过渡区的水力流态状况,浓缩区泥面高度的位置,原水流量、促凝药剂投加量与污泥回流量的变化情况等。

4性能特点

1、抗冲击符合能力较强,对进水浊度波动不敏感,对低温低浊度原水

的适应能力强。

2、絮凝能力强,絮体沉淀速度快,出水水质稳定。这主要得益于絮凝

剂、助凝剂、活性污泥回流的联合应用以及合理的机械混凝手段。

3、水力符合大,产水率高,水力负荷可达23m3/㎡*h,因为沉淀速度快,

絮凝沉淀时间短,分离区的上升流速高达6mm/s,比普通斜管沉淀池和机械搅拌澄清池高出很多。

4、促凝药耗低。例如中置式高密度沉淀池的药剂成本较平流式沉淀池

低20%。

5、排泥浓度高,一般可达20g/L以上,高浓度的排泥可减少水量损失。

6、占地面积少,因为其上升流速高,且为一体化构筑物布置紧凑,不

另设污泥浓缩池,例如中置式高密度沉淀池的占地面积比平流式沉淀池少50%左右。

7、自动控制程度高,工艺运行科学稳定,启动时间短,一般小于30分

钟。

8、由于引进型是专利产品,所以其设备、材料价格贵,投资也很高。

有资料显示,原水浊度较高(超过1500NTU)时,此种沉淀池将不再适用。

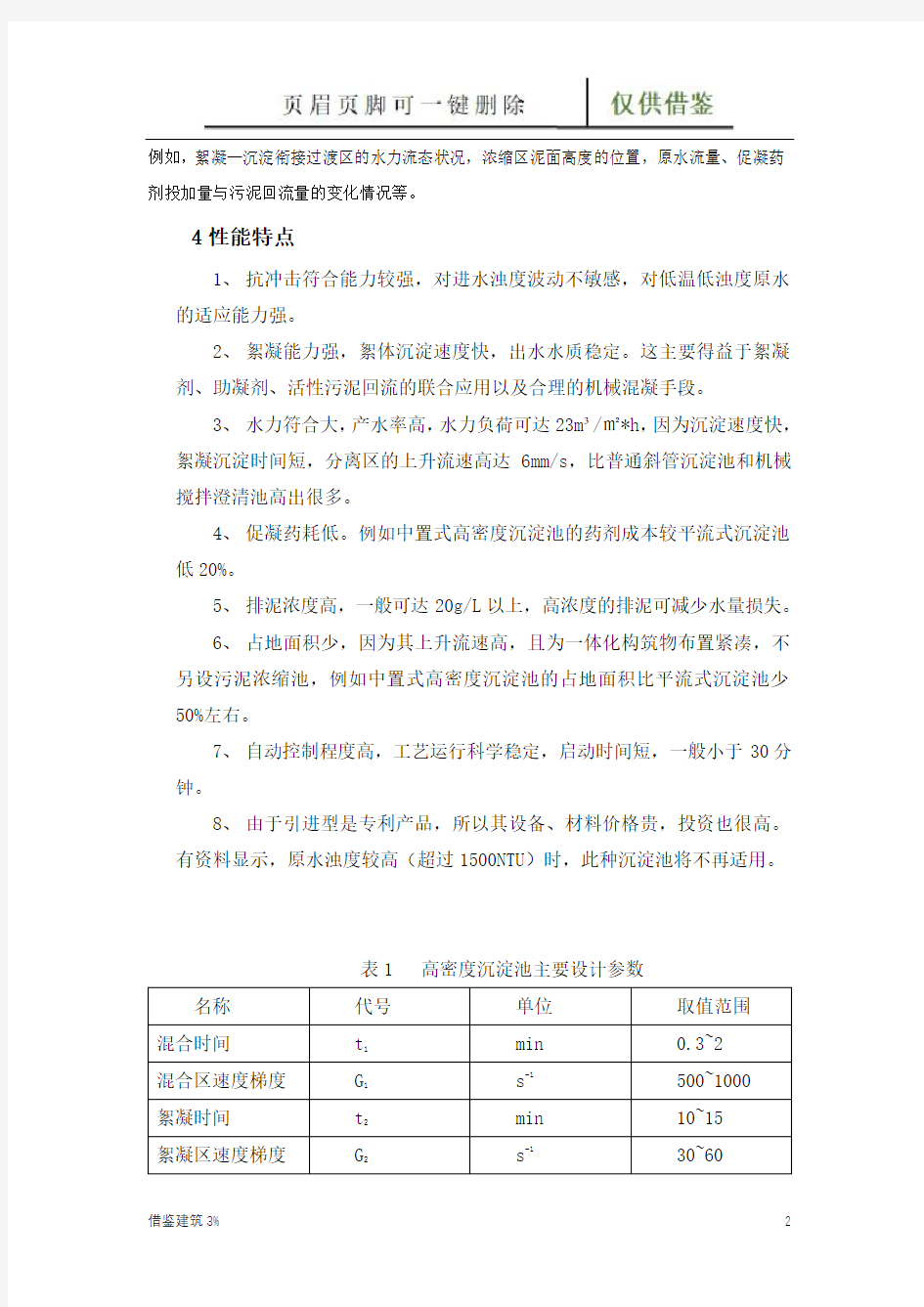

表1 高密度沉淀池主要设计参数

名称代号单位取值范围

混合时间t

min 0.3~2

1

s-1 500~1000

混合区速度梯度G

1

min 10~15

絮凝时间t

2

s-130~60

絮凝区速度梯度G

2

过渡区流速v m/s 0.05~0.1

沉淀区表面符合q m3/㎡*h 10~15

mm/s 0.3~0.6

颗粒沉降速度μ

污泥回流比R % 1.5~3.5

kg/㎡*h 6

沉淀池内固体负

荷

浓缩污泥区深度m 0.2~0.5

5关键部位设计

决定高密度沉淀池工艺是否成功的关键部位和技术是:池体结构的合理设计,加药量和污泥回流量控制,搅拌提升机械设备工况调节污泥排放的时机和持续时间等。

1、布水配水要均匀、平稳,在池内应合理设置配水设施和挡板,使各

部分布水均匀,水流平稳有序,特别是絮凝区和沉淀区之间的过渡衔接段设计,在构造上要设法保持水流以缓慢平稳的层流状态过渡,以使絮凝后的水流均匀稳定地进入沉淀区。例如,加大过渡段的过水断面,或采用下向流斜管(板)布水等。

2、沉淀池斜管区下部的空间为布水预沉和污泥浓缩区,沉淀过程分两

个阶段。首先是在斜管下部进行的深层拥挤沉淀(大部分污泥絮体在此得以下沉去除),而后为斜管中的“浅池”沉淀(去除剩余的絮体绒粒)。其中,拥挤沉淀区的分离过程应是沉淀池几何尺寸计算的基础。

3、沉淀区下部池体应按污泥浓缩池合理设计,以提高污泥的浓缩效果,

浓缩区也可分为两层,上层用于提供回流污泥,下层用于污泥浓缩外排。

4、絮凝搅拌机械设备工况的调节,是池内水力调节的关键。该设备一

般可按设计水量的8~10倍配置提升能力,并采用变频装置调整转速以改变池体水力条件,适应原水水质和水量的变化。

5、污泥回流泵的能力,可按照设计水量的1.5~3.5%配置,采用变频调

速电机,根据水量、水质条件调节回流量。

6、合理设计絮凝区导流筒,筒内流速控制在0.6m/s左右,以利于回流

污泥的混合,筒外流速控制在0.15m/s以下。

7、严格调控浓缩区污泥的排放时机和持续时间,使污泥面处在合理的

位置上,以保证出水浊度和污泥浓缩效果。污泥浓缩机的外缘线速度一般为20~30mm/s。

高浓度沉淀池尚无设计规范,其主要设计参数列于表1,仅供参考。

6需进一步研究的问题

高浓度沉淀池专利技术引进,在我国应用时间尚短。对其某些关键部位的科学性具体射击计算参数和方法尚不明了。例如,絮凝—沉淀衔接段如何控制水流的平稳,弗洛德数的大小应如何选取和控制,絮凝区污泥浓度最佳范围是多少,如何确定沉淀池底部污泥浓缩区的停留时间等。对这些问题需进一步摸索研究。另外,我国地域辽阔,各种气候悬殊如何设计出适合我国国情的不同风格特点的池型,也是需要深入研究的内容。

絮凝反应池网格设计计算书 一、设计原则要求 (1)网格絮凝池流速一般按照由大到小进行设计。 (2)反应时间10~30min,平均G 值20~70s ,GT 值10~105 ,以保证絮凝过程的充分和完善。 (3)为使絮粒不致被破坏或产生沉淀,絮凝池内流速必须加以控制,控制值随絮凝池形式而异。 (4)絮凝池内的速度梯度G由进口至出口逐渐减小,G值变化范围100~151 10。 s-以内,且GT 2×4 二、本絮凝池设计水量为100000t/d,厂区自用水量为7%,分2座,每座絮凝池 =100000(1+0.07)/2=535000t/d=2229t/h=0.619m3/s。单组分2组。则Q 总 流量为0.619/2=0.3095m3/s=0.31 m3/s。 三、竖井隔墙过孔流速的计算如下表(以施工图标注尺寸为据)

四、内部水头损失计算 1-10格为前段,其竖孔之间孔洞流速为0.32-0.25m/s,过网流速为0.3038m/s,(0.3113)。网格孔眼尺寸采用45 mm×45 mm或80 mm×80 mm两种规格进行计算比较,开孔比均约为39.4%,(38.45%);该段水头损失约为0.3056 m,(0.31277);G值约为92.724 s,(93.81). 11-20格为中段,其竖孔之间孔洞流速为0.2-0.15m/s,过网孔流速为0.21233m/s。网格孔眼尺寸采用105 mm×105 mm,开孔比均约为52.14%;该段水头损失约为0.084646 m;G值约为48.01 s. 21-30格为后段,其竖孔之间孔洞流速为0.14-0.11m/s,不需设置网格。该段水头损失约为0.026454 m;G值约为25.86 s. 整个絮凝反应池的水头损失合计约为0.4167 m,(0.42387);平均G值约为61.04s,(61.57);GT=67922,(68504.2);符合设计条件要求。[注:括号内数字为网格孔眼45 mm×45 mm的参数] 具体计算情况,请见附表《竖井孔洞及小孔眼网格絮凝反应设备设计计算表》

絮凝沉淀池 1. 混凝沉淀原理 在混凝剂的作用下,使废水中的胶体和细微悬浮物凝聚成絮凝体,然后予以分离除去的水处理法。混凝澄清法在给水和废水处理中的应用是非常广泛的,它既可以降低原水的浊度、色度等水质的感观指标,又可以去除多种有毒有害污 染物。 2.工艺设计 2.1隔板絮凝池设计要点 (1)絮凝时间一般宜为20~30min; (2)絮凝池廊道的流速,应按由大到小渐变进行设计,起端流速宜为0.5~0.6m/s,末端流速宜为0.2~0.3m/s; (3)隔板间净距宜大于0.5m。 2.2 机械絮凝池设计要点

(1)絮凝时间宜为15~20min; (2)池内设3~4挡搅拌机; (3)搅拌机的转速应根据浆板边缘处的线速度通过计算确定,线速度宜自第一档的0.5m/s逐渐变小至末档的0.2m/s; (4)池内宜设防止水体短流的设施。 2.3 折板絮凝池设计要点 (1)絮凝时间一般宜为12~20min; (2)絮凝过程中的速度应逐段降低,分段数不宜少于三段,各段的流速可分别为: 第一段:0.25~0.35 m/s; 第二段:0.15~0.25 m/s; 第三段:0.10~0.15 m/s; (3)折板夹角采用90°~120°; (4)第三段宜采用直板。 2.4 栅条(网格)絮凝池设计要点 (1)絮凝池宜设计成多格竖流式; (2)絮凝时间一般宜为12~20min,用于处理低温低浊水时,絮凝时间可适当延长。 (3)絮凝池竖井流速、过栅(过网)和过孔流速应逐段递减,分段数宜分三段,流速分别为: 竖井平均流速:前段和中段0.14~0.12m/s,末段0.14~0.10m/s; 过栅(过网)流速:前段0.30~0.25m/s,中段0.25~0.22m/s; 竖井之间孔洞流速:前段0.30~0.20m/s,中段0.20~0.15m/s,末段0.14~0.10m/s。 (4)絮凝池宜布置成2组或多组并联形式。 (5)絮凝池内应有排泥设施。

第一节 污泥重力浓缩池设计计算 采用带有竖向栅条污泥浓缩机的辐流式重力浓缩池,用带有栅条的刮泥机刮泥,采用静压排泥。计算草图如图10所示: d 1 图10 浓缩池计算草图 d 2 H i =0.0 5 D h 1. 设计参数 污泥总量计算及污泥浓度计算 二沉池排放的剩余污泥量: Q =870.86m 3 /d ,本设计含水P 率取为99.2%,浓缩后污泥含水率97% ,污泥浓度C 为8g/L ,二沉池污泥固体通量M 采用30kg/(m 2 ·d)。 采用中 温二级消化处理,消化池停留天数为30d ,其中一级消化20d ,二级消化10d 。消化池控制温度为33~35C o ,计算温度为35C o 。 2. 浓缩池面积 2870.8610362.86241 QC F m G ?= ==? 式中: C ——流入浓缩池的剩余污泥浓度(kg/s ),本设计取10kg/m 3 Q ——二沉池流入剩余污泥流量(m 3 /h ), G ——固体通量2/()kg m h ?????,一般采用0.8-1.22 /()kg m h ?;取1.0. 本设计采用四个污泥浓缩池,单个池面积为 90.72m 2 3. 浓缩池的直径 4490.72 10.75F D m ππ ?= = =,本设计取11.0m 4. 浓缩池的容积 3870.8616 145.144244 QT V m ?= ==? 式中:T ——浓缩池浓缩时间(h ),一般采用10-16h ,本设计取16h 。 5. 浓缩沉淀池有效水深

2145.14 1.6090.72 V h m F === 6.浓缩后剩余污泥量 31010010099.2 870.86232.23/10010097 P Q Q m d P --==?=-- 7. 池底高度 辐流沉淀池采用中心驱动刮泥机,池底需做成1%的坡度,刮泥机连续转 动将污泥推入泥斗。池底高度: 411 0.010.05522 D h i m = =?= 8. 污泥斗容积 5t ()55(1.250.25) 1.43h g a b tg m α=-=-= 式中: α— 泥斗倾角,为保证排泥顺畅,圆形污泥斗倾角本设计取55 a — 污泥斗上口半径(m );本设计取1.25m ; b — 污泥斗底部半径(m),本设计取0.25m 。 污泥斗的容积: 222231511 () 1.43(1.25 1.250.250.25) 2.933V h a ab b m ππ=++=??+?+= 9. 浓缩池总高度 本设计取浓缩池超高h 1 = 0.30 m ,缓冲层高度h 3 = 0.30 m , 23450.3 1.60.30.055 1.43 3.685H h h h h h m =++++=++++= 10. 浓缩后的污泥体积 剩余含水率P 1为99.2%,浓缩后的污泥含水率P 2为96%,浓缩后的污泥体积为: 3 12 (1)870.86(199.2%) 174.17/1196% Q P V m d P -?-= = =-- 11.排泥管 采用污泥管道最小管径DN150mm ,间歇将污泥排出贮泥池。

目录 第一章绪论 一、水资源----------------------------------------------------------------------------2 二、设计背景--------------------------------------------------------------------------2 三、水污染处理技术发展状况-------------------------------------------------------3 四、设计意义和目的-----------------------------------------------------------------5 五、设计内容-------------------------------------------------------------------------6 六、设计要求-------------------------------------------------------------------------6 第二章设计参数选择 -------------------------------------------------------------------------6第三章工艺计算 一、主要尺寸计算-------------------------------------------------------------------7 二、进水系统计算-----------------------------------------------------------------10 三、出水部分计算-----------------------------------------------------------------11 四、排泥部分计算----------------------------------------------------------------14 五、设计工艺分析及讨论---------------------------------------------------------15 六、设计感想------------------------------------------------------------------------17

污水的化学处理是利用化学反应的作用以去除水中的杂质。 处理对象主要是污水中无机的或有机的(难于生物降解的)溶解物质或胶体物质。 常用的化学处理方法有化学混凝、中和法、化学沉淀法和氧化还原法。物理化学法有吸附法、离子交换法、萃取法和膜析法等。 一、混凝机理 混凝:水中胶体粒子以及微小悬浮物的聚集过程称为混凝,是凝聚和絮凝的总称。 凝聚:胶体失去稳定性的过程称为凝聚。絮凝:脱稳胶体相互聚集称为絮凝。 混凝过程涉及:①水中胶体的性质;②混凝剂在水中的水解;③胶体与混凝剂的相互作用。 (一)水中胶体的稳定性 胶体稳定性:是指胶体粒子在水中长期保持分散悬浮状态的特性。胶体稳定性分“动力学稳定性”和“聚集稳定”两种。动力学稳定性:无规则的布朗运动强,对抗重力影响的能力强。聚集稳定性包括:①胶体带电相斥(憎水性胶体);②水化膜的阻碍(亲水性胶体)在动力学稳定性和聚集稳定两者之中,聚集稳定性对胶体稳定性的影响起关键作用。 1. 胶体颗粒的双电层结构 胶核(胶体分子聚合而成的胶体微粒),表面吸附了某种离子(电位形成离子)而带电,由于静电引力,势必吸引溶液中异号离子到微粒周围(反离子),这些反离子同时受到静电引力和热运动扩散力。吸附层随胶核一起运动)――靠近胶核表面处,异号离子浓度大,结合紧密扩散层(大部分运动时被甩掉,甩掉后剩下的面,叫滑动面)――离胶核远,反离子浓度小,结合松散。 2.胶体之间的相互作用:胶体颗粒之间的相互作用决定于排斥能与吸引能,分别由静电斥力与范德华引力产生。 胶体颗粒的相互作用势能与距离之间的关系。当胶体距离x 课程设计 题目某城市11×104m3/d污水处理厂 设计——二沉池设计 学院资源与环境学院 专业环境工程 姓名吴运鹏 学号 指导教师卫静许伟颖 二O一五年七月二十日 学院资源与环境学院专业环境工程 吴运鹏学号 题目某城市11×104m3/d污水处理厂设计——二沉池设计 一、课程设计的容 (1)污水处理厂的工艺流程比选,并对工艺构筑物选型做说明; (2)主要处理设施二沉池的工艺计算; (3)确定污水处理厂平面和高程布置; (4)绘制主要构筑物图纸。 二、课程设计应完成的工作 (1)确定合理的污水处理厂的工艺流程,并对所选择工艺构筑物选型做适当说明; (2)确定主要处理构筑物二沉池的尺寸,完成设计计算说明书; (3)绘制主要处理构筑物二沉池的设计图纸。 学院资源与环境学院专业环境工程 吴运鹏学号 题目某城市11×104m3/d污水处理厂设计——二沉池设计指导小组或指导教师评语: 评定成绩 2015年7月31日指导教师 目录 1总论 (2) 1.1设计简介 (2) 1.2设计任务和容 (2) 1.3基本资料 (2) 1.3.1处理水量及水质 (2) 1.3.2 处理要求 (2) 1.3.3 处理工艺流程 (2) 1.3.4 气象与水文资料 (3) 1.3.5 厂区地形 (3) 2污水处理工艺流程的确定 (4) 3 处理构筑物设计 (5) 3.1设计要求及参数 (5) 3.2设计计算 (5) 3.2.1二沉池主要尺寸的计算..............…………………………….…..…….. .5 3.2.2贮泥容积的计算 (7) 3.3进出水设计 (8) 3.3.1二沉池进水设计 (8) 3.3.2二沉池出水设计 (9) 结论 (11) 参考文献 (12) 网格(栅条)絮凝池 网格絮凝池的二平面布置和穿孔旋流絮凝池相类似,由多格竖井串联而成。絮凝池分成许多面积相等的方格,进水水流顺序从一格留到下一格,上下对焦交错流动,直到出口。 一、使用条件 1.原水水温为~℃、浊度为25~2500度。 2.单池处理的水量以1~万m3/d较合适,以免因单格面积过大而影响效果。水厂产水量大时,可采用2组或多组池并联运行。采用网格或栅条的絮凝池效果相接近,但栅条加工比较方便,用料也省。 3.适用于新建也可用于旧池改造。 二、设计要求 1.絮凝时间一般为10~15min; 2.絮凝池分隔大小按竖向流速确定; 3.絮凝池分格数按絮凝时间计算,多数分成8~18格:可大致按分格数均分成3段,其中前段各格为3~5mim,段端3~5min,末段4~5min; 4.网格或栅条数前段较多,中断较少,末段可不放,但前段总数宜在16层以上,中断在8层以上上下两层间距为60~70cm; 5.每格的竖向流速,前段和中段~s,末段~s; 6.网格或栅条的外框尺寸等于每格池的净尺寸。前段栅条缝隙为50mm,或网格孔眼为80×80mm,中段分别为80mm和100×100mm; 7.各格之间的过水孔洞应上下交错布置,孔洞计算流速,前段~s,,中段~s,末段~s,各过水孔面积从前段向末段逐步增大。所有过水孔须经常处于淹没状态,因此上部孔洞标高应该考虑沉淀池水位变化时会不会露出水面; 8.网孔或过栅流速,前段~s,中段~s; 9.一般排泥可用长度小雨5m、直径150mm~200mm的穿孔排泥管或单斗底排泥, 采用快开排泥阀; 10.网格或栅条材料不可用木料、扁钢、钢筋混凝土预制件等。木板条厚度20 ~25mm,钢筋混凝土预制件厚度30~70mm。 三、计算 网格絮凝池计算公式如下表 网格絮凝池计算公式表 斜管沉淀池设计说明书 设计条件:用水量15000nVd 进水悬浮物浓度280mg/L 污泥含水量% 出水悬浮物浓度30 mg/L 设计参数:沉淀池个数n=4 沉淀池表面负荷:q=2.4m2 3/ (vm? h) 斜管孔径为100mm 斜管长1.0m 斜管水平倾角为60° 设计计算: 1.沉淀池表面积 用水量Q=15000m 3/d=625m3/h=0.174m3/s 沉淀池数n=4 表面负荷q°=2.4m3/ (ni*h ) Q = 625 A= =71.54m2 2 沉淀池平面尺寸 a = . A= . 71.54 =8.45m,取8.5m 3 池内停留时间 斜管区上部清水层高度h2=1.0m 斜管的自身垂直高度h3=1.0m nq0* 0.91 4* 2.4* 0.91 t = (h 2 h 3)*60 =(1 1)*60 =50min q 2.4 4. 污泥部分所需容积 污泥储存时间T=24h 进水悬浮物浓度 C 1=280mg/L= t/m 3 出水悬浮物浓度G=30 mg/L 二t/m 3 污泥密度丫 =1t/m 3 污泥含水率p o =% 5. 污泥斗容积 在底部设方形的集泥斗,上面积边长为 a i =8.5m,下面积边长取 a 2=1.0m,斜坡度为50 h 5=(t 专""■ =(T 2)n =4.47m ,取 4.5m V 1= (2a 12+2aa 2+2a 22)= 45 ++212)=122.63m 3 6 则污泥斗的容积为 V 1=122.63m 3 V 1>V 可以满足储存污泥要求 6. 沉淀池的总高度 沉淀池超高h 1=0.3m 沉淀池底部缓冲层h 4=1.0m H=h 1 +h 2 +h 3+h 4+h 5=++++=7.8m 7. 进水流入槽、布水孔设计 3 Q(G C 2)T 625 (0.28 10 V = (1 o )n 1 (1-0.975 4 °.°3 10 彳)24 37.5m 3 涡流絮凝池计算 1、已知条件 设计流量Q=20000(m 3/d )=833(m 3/d )。 2、设计计算 先按池数为n=4计算。 (1)圆柱部分横截面积f 1。上圆柱部分上升流速采用v 1=5mm/s ,则 f 1=13.6Q nv = 8333.645 ??=11.56(m 3) (2)圆柱部分直径D 1。 D 1= =3.84(m ) (3)圆锥部分底面积f 2= 833360040.7??=0.826(m 3) (4)圆锥底部直径D 2。 D 2= = (m ) 采用D 2=0.356m ,则 圆锥部分实际面积f 2=0.0962(m 2) 圆锥部分底部入口处实际流速v 2= 23600f Q n = 833360040.0926 ??=0.601(m/s ) (5)圆锥部分高度H 2。 H 2= D 1/2=1.92(m ) (6)圆锥部分高度H 1。底部锥角θ=40°,则 H 1= 12D D cot(/2) 4.81()2 m θ-= (7)池底立管高度H 3。 池底立管高度H 3=0.678m (按350m m ×350mm 钢制三通计算)。 (8)每尺容积W 。 W=D 12 2222212112123D ()312H D D D D H D π ??++++??=42.7(m 2) (9)絮凝时间T 。 T=60nW Q =60442.712.3(min)833 ??= T ﹥10min ,故需原尺寸进行调整。由上述计算方法可知,增加池数n 可减少单池容积W ,从而使絮凝时间T 减小,下面按照n=6计算,v 1与v 2不变。 18337.71()3.665f m = =?? 1 3.14()D m == 水污染工程课程设计 设计说明书 一. 基本情况 设计规模:日处理城镇污水10 万m3 处理工艺:污水处理采用氧化沟工艺设计内容:针对进出水要求,提出合理可行的污水处理工艺;针对工艺中的沉淀池进行设计计算;针对工艺中的沉淀池进行工艺设计 设计结果:设计说明书,CAC设计图纸2张(包括:(1)处理工艺流程图(2)构筑物工艺图) 根据设计任务书提供的进出水水质指标情况,特别是对氮、磷的去除,在初步讨论阶段,通过对A2/O 工艺和氧化沟在实际运行条件下的运行状况进行了详细的比较论证,最终确定选用氧化沟作为污水处理主体工艺,用于脱氮除磷并去除COD Cr、BOD5。 二. 污水水质及污水处理程度 进水水质:pH值6-8 ;BOD= 180mg/L ;COD=250 mg/L; SS=300 mg/L; NH-N=30 mg/L;T=25 C 出水水质:pH值6-8 ; BOI5<30mg/L; COD<100mg/L; SS<30mg/L NH3-N<3 mg/L;T=20 C 三. 污水处理工艺流程设计进行 (1 )污水处理后必须达到排放标准。 (2)要尽量采用成熟的、先进的、可靠的、效率高的处理技术。城市污水处理成熟的处理路线一般为:预处理、一级处理、二级处理、三级处理和污泥处理,其中核心部分二级处理要求比较高,不仅要求去除有机污染物,而且要求能够脱N除P,主要技术有A-B法,A2/0法,SBR法,氧化沟法等。 (3)防止处理污染物过程中产生二次污染或污染转移。要避免和抑制污染物无组织排放,特别是剩余污泥的处理。设置溢流、事故排除口应慎重合理。 (4)要充分利用和回收能源。污水处理高程安排应尽量考虑利用自然地势。 (5)处理量较大时宜选择连续处理工艺。 (6)处理量较小时宜选用间歇处理工艺。 (7)尽可能回收利用有用物质。 四. 污水处理工艺选择 (1)此废水具有如下特点: (a)BOD5/COD Cr=150/250=0.6 ,说明废水可生化性很好; 反应絮凝池及斜管沉淀池计算 ————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ? 反应絮凝池及斜管沉淀池计算 1、栅条絮凝池设计计算 1.1、栅条絮凝池设计 通过前面的论述确定采用栅条絮凝池。栅条絮凝池是应用紊流理论的絮凝池,网格絮凝池的平面布置由多格竖井串联而成。絮凝池分成许多面积相等的方格,进水水流顺序从一格流向下一格,上下接错流动,直至出口,在全池三分之二的分格内,水平放置栅条,通过栅条的孔隙时,水流收缩,过孔后水流扩大,形成良好的絮凝条件。 1.1.1网格絮凝池设计要求: (1)絮凝时间一般为10-15min。 (2)絮凝池分格大小,按竖向流速确定。 (3)絮凝池分格数按絮凝时间计算,多数分成8-18格,可大致按分格数均匀成3段,其中前段3-5min,中段3-5min,未段4-5min。 (4)栅条数前段较多,中段较少,未段可不放。但前段总数宜在16层以上,中段在8层以上,上下两层间距为60-70㎝。 (5)每格的竖向流速,前段和中段0.12-0.14m/s,未段0.22-0.25m/s。 (6)栅条的外框尺寸加安装间隙等于每格池的净尺寸。前段栅条缝隙为50㎜,中段为80㎜。 (7)各格之间的过水孔洞应上下交错布置,孔洞计算流速:前段0.3-0.2 m/s,中段0.2-0.15m/s,末段0.14-0.1m/s,各过水孔面积从前段向末段逐步增大。所有过水孔须经常处于淹没状态。 (8)栅孔流速,前段0.25-0.3m/s,中段0.22-0.25m/s。 净水厂网格斜管絮凝沉淀池设计计算方法 胡江博 (陕西金水桥工程设计有限责任公司,陕西,西安,710000)【摘要】本文以一净水厂为例,对净水厂网格絮凝池和斜管沉淀池的设计计算方法进行了说明,为以后城镇供水项目设计人员提供了相关参考。 【关键词】净水厂;网格絮凝池;斜管沉淀池;设计计算 在给水处理中,网格絮凝池和斜管沉淀池是水处理时常用的构筑物。在城镇供水项目中,单池处理水量在1.0万~2.5万m3/d时,宜采用网格絮凝池和斜管沉淀池综合设计。 本文以西北地区一大型净水厂为实例,对以上两种常用构筑物进行设计计算分析,此水厂设计供水规模4.0万m3/d,水厂自用水量5%。构筑物分两组设计,每组可独立运行,单组的处理水量为2.1m3/d,即 0.243 m3/s。 一、网格絮凝池及过渡段设计计算 (一)絮凝池有效容积 V=QT=0.243×18×60=262.44 m3 式中:Q-单个絮凝池处理水量(m3/s);V-絮凝池的有效容积(m3);T-絮凝时间(s),规范要求12~20min。 (二)絮凝池面积 A=V/H=262.44/4=65.61m2 式中:A-单个絮凝池面积(m2);V-絮凝池的有效容积(m3);H-有效水深(m)。 (三)单格面积 f=Q/V=0.243/0.12=2.03m2 式中:f-单格面积(m2);Q-单个絮凝池处理水量(m3/s);v-竖井内流速(m/s),规范要求0.10~0.14m/s。 假设栅格为正方形,尺寸1.45m×1.45m,每格实际面积为2.10m2,计算出分格数为: n=65.61/2.10=31.24,取整数n=32。 每组池子布置4行,每行分8格,栅格混凝土厚度取0.2m,每个池子净尺寸为:L=6.4m,B=13.0m。 (四)实际絮凝时间 t=nfH/Q=32×2.1×4/0.243=18.43min 式中:t-实际絮凝时间(min);n-栅格个数;f-单格实际面积(m2);H-有效水深(m);Q-处理水量(m3/s)。 (五)絮凝池排泥 泥斗深度取1.0m,泥斗底边宽度取0.4m,斗坡与水平夹角为62°>45°,符合要求;排泥采用多斗 2.折板絮凝池 折板絮凝池是在隔板絮凝池基础上发展起来的,目前已得广泛应用。折板絮凝常采用竖流式。它是将隔板絮凝池的平板改成具有一定角度的折板。 析板的安装可以是波峰对波谷——“同波折板”,也可波峰相对——“异波折板”,按水流通过折板间隙数,又分为“单通道”和“多通道”。 多通道指,将絮凝池分成若干格子,每格内安装若干块折板,水流沿格子依次上、下流动,在每一格内,水流平行通过若干个折板组成的并联通道。 举例:保定市地表水厂絮凝沉淀池。 如隔板池一样,折板间距应根据水流v由大→小而变,折板间流速也分段设计,分段设计,分段数不宜少于3段,各段流速: 第一段v = 0.25~0.35 m/s 第二段v = 0.15~0.25 m/s 第三段v = 0.10~0.15 m/s 折板夹角采用90°~120°,波高一般采用0.25~0.4m。 优点:1)虽然仍属隔板絮凝池,但由于折板改变了水流方向,在折板间,可视为CSTR型反应器,从总体上可看作PF型反应器(推流型),使絮凝效果提高了。 2)缩短了絮凝时间,最短只需6 min,但太短,效果不理想,建议10~15 min为宜。 3)时间短,减小了池容积,节省了投资。 (折板间距小,安装、维修困难,折板费用高,故适用中、小水厂)3.机械絮凝池 根据搅拌轴安装位置,分为水平轴和垂直轴式,水平轴的方向有与水流方向平行的,也有垂直的。单个机械池接近于CSTR型反应器,故宜分格串联。分格较多,越接近PF型反应器,效果较好,但不能太多。每池设3~4格以上搅拌机,用隔墙(或称导流墙)分隔数格,以避免水流短路。搅拌强度随絮凝体长大而逐格减小。 措施:① 调节搅拌机速度逐格递减; ② 浆板数或浆板面积递减。通常采用①方式。 优点:① 可适应水量变化; ② 水头损失小; ③ 易调节,如配以无级变速机械装置可使反应达到最佳状态。 缺点:① 需机械装置,加工困难。 ② 维修量大,故国内采用尚少。 (1)设计要点: 1)池数一般不少于两组。 2)搅拌器排数一般为3~4档(≮3档),水平轴设在1/2水深处,垂直轴设在池格中间。 3)浆板:每台搅拌器上桨板总面积为水流截面积的10~20%,不宜超过25%,以免池水随桨板共同旋转而减弱搅拌效率,浆板长度不大于叶轮直径的75%,宽度取10~30 cm 。 4)叶轮线速度:叶轮半径中心点旋转线速度,第一格采用0.5 m/s ,以后逐格减少,最末一格采用0.2 m/s 。 5)反应时间:控制在15~20 min 。 (2)机械搅拌设备的计算: 1)叶轮转数: ()r/min πD 60v n 0 = v 0 —— 叶轮半径中心点线速度,m/s ; D 0 ——叶轮半径中心点旋转直径,m 。 2)浆板旋转时,克服水的阻力所耗的功率 浆板旋转时,水对浆板的阻力,即浆板施于水的推动力,以图中一块浆板为例:在dA 面积上,水流阻力可用因次分析方法求得。 1 设计说明 竖流式沉淀池的平面可以为圆形、正方形或多角形。为使池内配水均匀,池径不宜过大,一般采用4~7m,不大于10m为了降低池的总高度,污泥区可采用多斗排泥方式。水由设在池中心的进水管自上而下进入池内(管中流速应小于30mm/s),管下设伞形挡板使废水在池中均匀分布后沿整个过水断面缓慢上升,悬浮物沉降进入池底锥形沉泥斗中,澄清水从池四周沿周边溢流堰流出。堰前设挡板及浮渣槽以截留浮渣保证出水水质。池的一边靠池壁设排泥管(直径大于200mm)靠静水压将泥定期排出。竖流式沉淀池的优点是占地面积小,排泥容易,缺点是深度大,施工困难,造价高。常用于处理水量小于20000m3/d的污水处理厂。 2 设计参数 (1)为了使水在池内分布均匀,池子直径与有效水深之比不宜大于 3.池子直径不宜大于8m,一般采用4-7m,不大于10m。 (2)中心管流速不大于30mm/s。 (3)中心管下端应设有喇叭口和反射板,如图4-6所示: 图4-6 中心管和反射板尺寸 1-中心管;2-喇叭口;3-反射板 ①反射板板面距泥面至少0.3m; ②喇叭口直径和高度为中心管直径的1.35倍; ③反射板直径为喇叭口直径的1.30倍,反射板平面与水平面的倾角为17 度; ④ 中心管下端平面与反射板平面之间的缝隙高在0.25-0.50m 的范围内,缝隙中污水流速在初次沉淀池中不大于20mm/s ,在二次沉淀池中不大于15mm/s ; (4)当池子直径不大于7m 时,澄清水沿周边流出,如果大于7m ,可增设辐射方向的流出槽。 (5)排泥管下端距池底不大于0.2m ,管上端超出水面不小于0.4m 。 (6)浮渣挡板距集水槽0.25-0.50m ,高出水面0.1-0.15m ,淹没深度0.3-0.4m 。 3 设计计算 最大流量d m Q /20003m ax =,采用圆形沉淀池,中心管内流速s m v /03.00=,污水在沉淀区的上升流速s m v /0007.0=,沉淀时间h t 5.1=,间隙流速s m v /02.01=,缓冲层高m h 3.04=。 (1)中心管计算 设中心管内流速 ,采用池数n=1,则每池最大设计流量 s m Q /023.03600 2420003m ax =?= 中心管截面积2m ax 77.003.0/023.0/m v q f ===。 中心管直径)()(m f d 99.0/77.04/42/12/1=?==ππ。 中心管喇叭口下缘至反射板的垂直距离,3h 设流过该缝隙的污水流速 s m v /02.01=, 喇叭的直径m d d 34.199.035.135.11=?==。 ,则 m d v q h 27.034.102.0/023.0/11m ax 3=??==ππ (2)沉淀池有效断面积 设表面负荷h m m q ?='23/52.2, 则上升流速s m h m u v /0007.0/52.2=== , 2m ax 86.320007.0/023.0/m v q F === (3)沉淀池直径 1.3 网格絮凝池设计计算 3.5.2 设计参数 絮凝池设计(近期)2组,每池设计流量为: Q = 3600 ×2429720 ? m 3/d =0.0563 m 3/s 。 絮凝时间t =16min ,设计有效水深h =3.6m 。 3.5.3 设计计算 絮凝池的有效容积V :V =Qt =0.0563×16×60=54.048 m 3 絮凝池的有效面积:A 1=V/h =54.048/3.6=15.01 m 2 1) 1~9格为前段,其竖井之间孔洞流速为0.20~0.30m/s ,水过网孔流速为: 前3v =0.25~0.30m/s ; 2) 10~23格为中段,竖井之间孔洞流速为:0.20~0.15m/s ,水过网孔流速为: 中3v =0.22~0.25m/s ; 3) 24~30格为末端,竖井之间孔洞流速为:0.14~0.10m/s ,不安放网格。 本设计前段设置3层网格,中段设置两层网格,末端不设。 水流经过每个的竖井流速v 1取0.12 m/s ,由此得单格面积: f =Q/ v 1=0.0563/0.12=0.47 m 2 设计单格为正方形,边长采用0.7m ,因此实际每格面积为0.49 m 2,由此得到分格数为n =15.01/0.49=30.6格。为方便施工,取格数为30格。 实际絮凝时间为:t = 0.0563 30 3.60.70.7???=939.96s ≈15.6min 絮凝池得平均水深为3.6m ,取超高为0.3m ,得到池得总高度为: H =3.6+0.3=3.9 m , 从絮凝池到沉淀池的过渡段配水区净宽1.4米。 取絮凝池的格墙宽为240mm ,絮凝池外墙取300mm 。 单组絮凝池:长:0.7×6+0.24×5+0.3×2=6.0m 宽:0.7×5+0.24×4+0.3×2=5.06 m 进水管管径的确定:Q=0.05633m /s ,取流速为v=0.3m/s,管径 折板絮凝池 本设计采用折板絮凝池。折板絮凝池是在絮凝池内,放置一定数量的折板,水流沿折板上、下流动,经过无数次折转,促进颗粒絮凝。这种絮凝池因对水质水量适应性强,停留时间短,絮凝效果好,又能节约絮凝药剂,因此选用次絮凝池。 设计计算: 1.单组絮凝池有效容积 Q=30000/24=1250m3/h V=QT=1250*12/4/60=62.5m3 2.絮凝池长度 取 H’=3.25m,B=6.0m L’=V/H’/B=62.5/3.04/6=3.25m 絮凝池长度方向用隔墙分成三段,首段和中段均为1.0米,末段格宽为2.0米,隔墙厚为0.15米,则絮凝池总长度为 L=3.25+5*0.15=4.0m 2.各段分隔数 与沉淀池组合的絮凝池池宽为24.0米,用三道隔墙分成四组,每组池宽为B’=[24-3*0.15]/4=5.8875m 首段分成10格则每格长度 L 1 =2[5.8875-4*0.15]/10=1.06m 首段每格面积为 f1=1.0*1.06=1.06m2 通过首段单格的平均流速为 v1=1250/3600/4/1.06=0.082m/s 中段分为8格,末段分为7格,则中段和末段的各格格长、面积、平均流速分别为 L2=1.36m f2=1.36m2 v2=0.064m/s L3=0.71m f3=1.42m2 v3=0.061m/s 3.水头损失计算 相对折板 取v 1=0.14m/s v 2 =0.27m/s h 1=0.5*(v 1 2-v 2 2)/2g=0.00136m 渐缩段水头损失 取F 1=0.56m2 F 2 =1.06m2 h 2=[1+0.1-(F 1 /F2)2]v 2 /2g=0.00082m h=0.312m 平行折板 竖流折板絮凝原理及其工艺设计Ξ 刘 强 (南昌有色冶金设计研究院,南昌市,330002) 〔摘 要〕从水力学方面分析了净水厂中竖流折板絮凝池的基本原理,阐述了竖流折板絮凝池的工艺特点及其工艺设计。 〔关键词〕折板絮凝原理 工艺特点 工艺设计 1 前言 在给水净水厂的水质净化过程中,混凝反应是一个十分重要的环节,它的完善程度对净水的后续处理影响很大。同时,它又是一个复杂的物理化学过程,一般可分为混合和絮凝两个阶段。在混合阶段,通过快速混合设备使无机盐混凝剂能迅速而均匀地扩散于水中,以创造良好的水解和聚合条件;同时,胶体脱稳随即完成并借颗粒的布朗运动和紊动水流进行凝聚,在此阶段不要求形成大的絮凝体。而在絮凝阶段,水在水力或机械搅拌下产生流体运动,造成水中颗粒碰撞从而形成具有良好沉淀性能的大的密实絮凝体。 絮凝池形式较多,分水力搅拌式和机械搅拌式两大类,水力搅拌式有隔板絮凝池、折板絮凝池、穿孔旋流絮凝池、网格絮凝池等。如何提高絮凝过程的效率,缩短絮凝时间,以减小絮凝池的容积,是絮凝池设计的一个重要课题。而竖流折板絮凝工艺就是近年来在我国得到广泛应用的有效、可行、适用范围较广的一种高效能水力絮凝方式。2 竖流折板絮凝的工作原理 竖流折板絮凝池是在竖流隔板絮凝池基础上发展起来的,它是将竖流隔板絮凝池的平板隔板改成具有一定角度的折板。其基本工作原理是,通过在絮凝池内设置一定数量的折板,加入絮凝剂并经充分混合的水流进入上下翻腾的夹间通道,通过折板间形成的缩放或拐弯造成边界层分离现象,并产生附壁紊流耗能,在絮凝池内沿程输入微量而足够的能量,增加水流内部颗粒的相对运动、相互碰撞,有效地提高输入能量的利用率和容积使用率,以缩短絮凝时间,提高絮凝体的沉降性能,从而达到絮凝的效果。 折板絮凝按折板组合形式,可分为同波折板和异波折板两种类型(如图1所示),两种折板絮凝类型的水动力学条件稍有不同,以下将详细阐述。 211 竖流同波折板絮凝 折板可以波峰对波谷平行安装,称同 第20卷第2期有 色 冶 金 设 计 与 研 究 1999年 6 月 Ξ收稿日期:1998-11-20 沉淀池设计计算 二沉池设在生物处理构筑物的后面,用于沉淀去除活性污泥或腐殖污泥(指生物膜法脱落的生物膜)。本设计二沉池采用中心进水、周边出水的辐流式沉淀池。 441设计要求 (1)沉淀池个数或分格数不应少于两个,并宜按并联系列设计;(2)沉淀池的直径一般不小于10m当直径大于20mm寸,应采用机械排泥; (3)沉淀池有效水深不大于4m池子直径与有效水深比值不小于6;(4)池子超高至少应采用0.3m; (5)为了使布水均匀,进水管四周设穿孔挡板,穿孔率为10%-20% 出水堰应用锯齿三角堰,堰前设挡板,拦截浮渣。 (6)池底坡度不小于0.05 ; (7)用机械刮泥机时,生活污水沉淀池的缓冲层上缘高出刮板 0.3m, 工业废水沉淀池的缓冲层高度可参照选用,或根据产泥情况适当改变其高度。 (8)当采用机械排泥时,刮泥机由绗架及传动装置组成。当池径小于20m时用中心传动,当池径大于20m时用周边传动,转速为1.0 —1.5m/min (周边线速),将污泥推入污泥斗,然后用静水压力或污泥泵排除;作为二沉池时,沉淀的活性污泥含水率高达99%以上,不可能被刮板刮除,可选用静水压力排泥。 (9)进水管有压力时应设置配水井,进水管应由井壁接入不宜由井 底接入,且应将进水管的进口弯头朝向井底。 442设计参数 (1)表面负荷取0.8 —2nVm2.h,沉淀效率40%^60% (2)池子直径一般大于10m,有效水深大于3m j (3)池底坡度一般采用0.05 ; (4)进水处设闸门调解流量,进水中心管流速大于0.4m/s,进水采用中心管淹没或潜孔进水,过孔流速为0.1 —0.4m/s,潜孔外侧设穿孔挡板或稳流罩,保证水流平稳;出水处应设置浮渣挡板,挡渣板高出池水面0.15 —0.2m,排渣管直径大于0.2m,出水周边采用双边90°三角堰,汇入集水槽,槽内流速为0.2 —0.6m/s ; (5)排泥管设于池底,管径大于200mm管内流速大于 0.4m/s,排泥静水压力1.2 —2.0m,排泥时间大于10min。 4.4.3设计计算 污水总量:5000nVd=0.058m3/s,单池设计流量为0.029m3/s (1)主要尺寸计算 1)池表面积: A=Q max q 式中:A——池表面积,m; cu—最大设计流量,m/s ; 穿孔旋流絮凝池一般分格数不少于6格,起点孔口流速宜取0.6-1.0m/s,末端孔口流速宜取0.2-0.3m/s ,絮凝时间15-25min,其优点构造简单,施工方便,造价低,可用于中小型水厂,所以选择穿孔旋流絮凝池,设两个池,絮凝时间T=18min ,每池格数取为6格。 总设计水量为9720m 3/d,则每组絮凝池设计流量Q=9720/2×(24×3600)=202.5m 3/h, (1)絮凝池体积W W=202.5×18/60=60.75m 3 (2) 池子直径D 采取池内水深与直径比为1H :D=10:9,则 )(27.314.3275.606.36.333m n W D =??==π (3) 池子高度H 池内水深 1H )(63.327.3910 910 m D =?== 保护高度采用m H 3.02=,则 )(93.33.063.321m H H H =+=+= (4)进水管管嘴直径d 喷嘴流速采取s /m 3v =,则 0.113.14323600202.5 4nv 36004d =????==πQ (m)=110(mm) (5)出水口直径0D 出水口流速采用0.4m/s v 0=,则 0.303.140.423600202.5 4nv 36004D 0=????==πQ (m)=300(mm) (6) 水头损失h ① 喷嘴水头损失1h 、 )(54.0306.0v 06.0g 2u v h 2222 1m =?=≈= 式中:u-流量系数,常取0.9。 ② 池内水头损失2h 2h =0.2(m) ③ 出水处水头损失3h )(004.09.81 24.05.0g 2v h 2 203m =?==ξ 式中:ξ-出口处局部阻力系数。常取0.5。 h=1h +2h +3h =0.54+0.2+0.004=0.744(m) (7)G 值 水温20℃,u=1.029?104-((kg ·s)/m 2) G=)(821810029.160744.0100060h 14--=????=s uT λ 满足要求。 折板絮凝工艺设计计算书 一、主要采用数据 1.水厂规模为40000m3/d ,已经加自用水量,则净水处理总水量应为: Q 设计 =40000m 2/d =1666.67m 2/h =0.463m 2/s 2.设总絮凝时长为:T=17min 3.絮凝区有效尺寸: V 有效 = Q 设计×T ×60=234.6m 3 4.絮凝池的布置: 将絮凝池分为两个并联的池,根据沉淀池的宽度10m ,每个絮凝池的宽度为5m 。且设其有效深度H=3.6m ; 因此有,单个絮凝池的尺寸为13.0×5m ×3.6m (长宽深)。单个流量Q=0.23m 2 /s, 将每个絮凝池分为三段絮凝,第一段采用相对折板(第1~3格)、第二段采用平行折板(第3~6格)、第三段采用平行直板(第7~8格)。折板采用单通道。1~6格折板厚度采用0.06m 。第7~8格为0.1m 。 二、详细计算 一)第一絮凝段: 设通道宽度为B=1.4m ,设计中间峰速v 1=0.3m 2 /s 1)、中间数据 ①中间峰距:b 1 =Q/(v 1 *B )= 0.23 m2 /s 1.4m ?0.3m2 /s =0.55m ②中间谷距:b 2 =0.55+0.355*2=1.26m 2)、侧边数据 ①侧边峰距:b 3 = B ?3b ?4(c+t)2 = 5?3?0.55?4?(3.55+0.4) 2 = 0.885m ②侧边谷距:b 4=0.885+0.355=1.240 3)、速度 ①中间谷距速度:v 2 = Q/(b 2 *B )= 0.2 3 m2 /s 1.4m ?1.260m =0.130 m 2 /s ②侧边峰距速度:v 3 = Q/(b 3 *B )= 0.23 m2 /s 1.4m ?0.885m =0.186 m 2 /s ③侧边谷距速度:v 4 = Q/(b 4 *B )= 0.23 m2 /s 1.4m ?1.240m =0.132 m 2 /s 4)、上下转弯数据 ①设上转弯高度:0.72m 、 上转弯速度:v 上 = Q/(0.72 *B )= 0.23 m2 /s 1.4m ?0.72m =0.228 m 2 /s ②设下转弯高度:0.90m 下转弯速度:v 下 = Q/(0.9 *B )= 0.23 m2 /s 1.4m ?0.9m =0.193 m 2 /s 5)、水头损失 ⑴缩放损失 ①中间渐放段损失: h 1 = ε v12 ?v22 2g =0.00186m (ε 取0.5)二沉池设计说明

网格絮凝池及设计计算

斜管沉淀池设计说明书

涡流絮凝池设计教案资料

城市污水处理中的沉淀池工艺设计

反应絮凝池及斜管沉淀池计算

一大型净水厂网格斜管絮凝沉淀池设计计算方法

给水工程教案 第7课

沉淀池设计说明书

网格絮凝池设计计算

折板絮凝池

竖流折板絮凝原理及其工艺设计

沉淀池设计计算

单级穿孔旋流絮凝池设计计算

折板絮凝池计算书