胸椎小关节紊乱症

【概述】

胸椎小关节紊乱症,系指胸椎小关节外力作用下发生解剖位置的改变,表现为关节囊滑膜嵌顿而形成的不全脱位,且不能自行复位而导致的疼痛和功能受限等症状的一种病症。临床又称为胸椎错缝、胸椎小关节错缝、胸椎小关节脱位、胸椎小关节滑膜嵌顿、胸椎小关节机能紊乱等。

本病为临床常见病证,多见于女性或体力工作者,好发于3—6胸椎之间。是引起胸背痛的常见原因(84.52%),亦或伴有不同程度的急慢性肋间神经痛(25.81%)和胸腹腔脏器功能紊乱(9.68%)等症状,易被误诊为心血管系统、呼吸系统及消化系统的“神经官能症”等。

本病属于脊柱后关节紊乱症之一,运用推拿疗法治疗本病,有显著疗效。

【局部解剖】

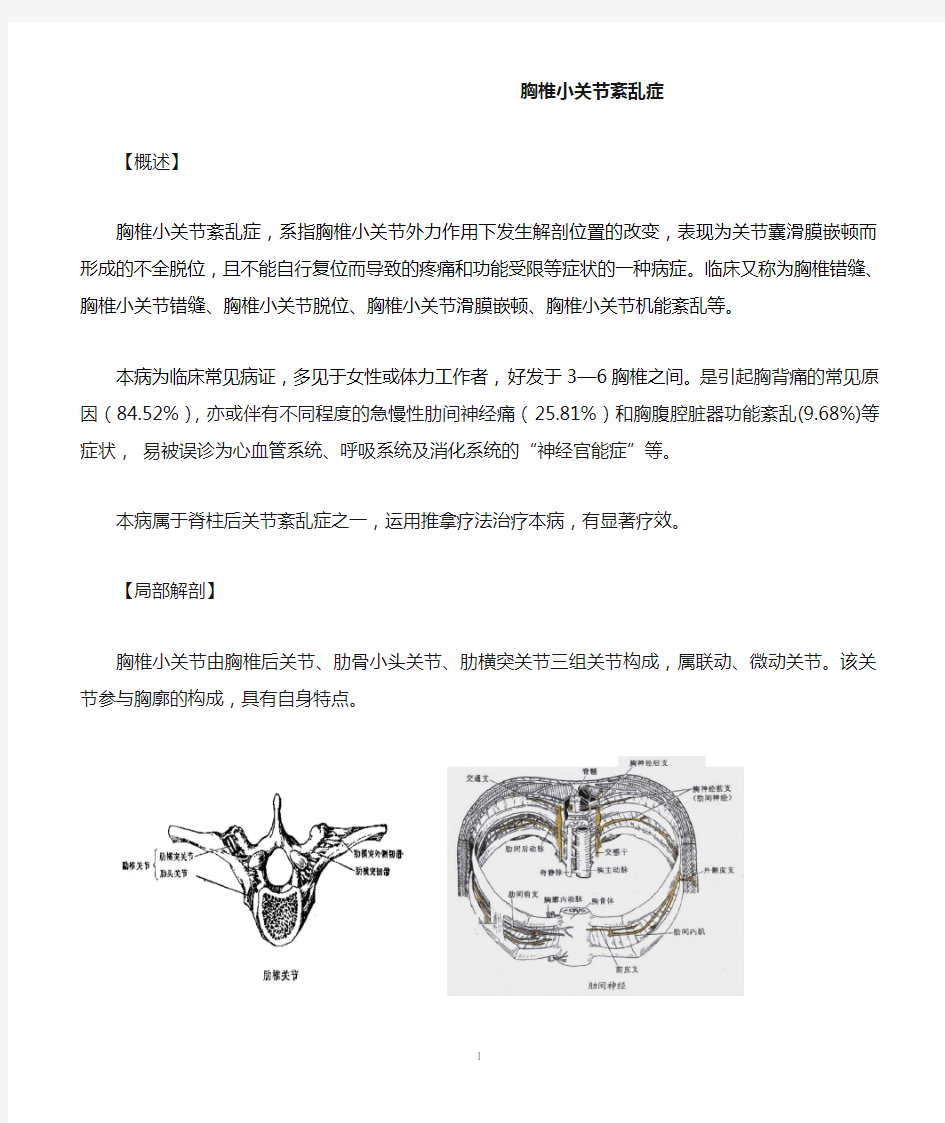

胸椎小关节由胸椎后关节、肋骨小头关节、肋横突关节三组关节构成,属联动、微动关节。该关节参与胸廓的构成,具有自身特点。

(1)肋头关节

由肋头关节面与胸椎椎体的肋凹及椎间盘构成。其中第l、Il、12肋头仅与相应胸椎的

1个肋凹相关节,其余各肋头均上移,与相应胸椎的上肋凹、上1位胸椎的下肋凹及两者间

的椎间盘相关节。

肋头关节的前面,有肋头辐状韧带加强,韧带自肋头前面,呈扇形放散于相邻的两个胸

椎体及椎间盘。在多数肋哉关节腔内,肋头与椎间盘之间,尚有短纤维构成的肋头关节内韧

带连结。第1、11、12肋头关节囊较松弛。

(2)肋横突关节

由肋结节关节面与相应胸椎的横突肋凹构成。第11、12肋骨无肋结节,故无此关节。

关节囊薄而松弛,在关节的内侧、外侧、上方有下述韧带加强:在关节内侧,关节囊与肋横突韧带附着,此韧带张于肋颈与横突之间;在外侧,有强韧的肋横突外侧韧带,连结横突尖与胁结节;在关节上方,有肋横突上韧带,此韧带起于肋颈的前面和后面,向上止于上1位横突及其根部,此韧带最内缘与胸椎体之间围成1孔,内有肋间后动脉和胸神经的背侧支通过,分布于脊柱两侧。

肋头关节与肋横突关节为联合运动关节,形式为肋颈以贯穿肋结节和肋头中心的运动

轴旋转,出现肋的升降运动

(3)胸椎后关节

其上关节突关节面主要向后,略向上、向外下关节突关节面主要向前,略向下,向内。所以胸椎后关

节的关节面与水平面几乎垂直,呈冠状位排列,更有强大的韧带及肋椎关节在旁,稳定性较强,不易发生脱位。整个胸脊椎的运动前屈50度,后伸55度,侧屈l00度,旋转40度,因此胸椎后关节以侧屈为主。

胸椎小关节由关节突关节、肋椎关节和肋横突关节组成。其中肋横突关节是肋骨结节与胸椎横突的肋凹相关节,肋椎关节的运动和肋横突关节在功能是联合的,运动轴为由肋小头中点至肋结节的联线,随着胸廓运动肋颈绕运动轴旋转;胸椎的关节突关节由相邻椎体的上下关节突构成,其关节面呈冠状侧方运动比较灵活。

关节而细小,关节薄,所以易于形成半脱位,肋横突关节从第1至第10肋由每肋结节关节而与横突肋凹构成,关节结构亦不稳定。在外伤、劳损、胸椎椎间盘及胸椎韧带退行性变等情况下,可使胸椎小关节正常位置改变,胸椎内外平衡失调,进而导致胸椎小关节后仰或仰旋移位而紊乱。胸椎小关节紊乱导致神经、血管等周围软组织的功能受到伤害而出现相应的症状和体征,称胸椎小关节紊乱症;胸椎小关节紊乱的常见症状是脊背疼痛。但由于胸椎小关节错位程度和对周围神经、血管影响的不同,临床除表现为常见的脊背疼痛外,还可表现为不同程度的急、慢性肋间神经痛和胸腹腔脏器功能紊乱等症状,而这些症状又常被误诊为心血管、呼吸系统、消化系统的“神经官能症”、“更年期综合征”等。

【病因病理】

实际上,我们每一个人均在不知不觉中,接受着脊柱发生一系列的病理变化,形成了脊柱相关疾患的解剖学、生理病理学基础。如:

椎间盘退变,体积减少、间隙逐渐变窄;脊椎周围的软组织逐渐的相对的改变为松弛和韧性下降状态;.由于脊椎周围软组织松弛,椎体与椎体之间,上、下小关节之间.发生了失稳(不稳定);当在某种体位或轻微外力,甚至发生外伤时,就发生了关节错缝、筋出槽、软骨损伤、髓核碎裂、纤维环和韧带的披伤、撕裂、小关节的损伤等等病理变化;由于椎体之间的失稳,发生了小到错缝(X线片不能显示),大到椎体移位甚至滑脱(X线片可见),可以滑移向任何一个方位,以致脊椎后关节也发生了错缝;.椎体的移位滑脱,足以损伤椎间盘的软骨板及纤维环,因而产生了软骨增生、钙化、骨赘形成;纤维环的损伤而髓核突出;脊椎小关节的错缝足以形成椎间孔的上下径和前后径的内径发生了立体的缩小,以及关节炎和韧带的损伤;椎间孔和小关节均位置改变,足以刺激自其间经过的脊神经或根,甚至刺激了神经的前支或后支,尤其是窦椎神经和交感神经的节前、节后纤维。

在X线及CT影像学中,可以认为关节间隙在正常宽度的基础上,如存在着lmm左右宽度的差异,称为错缝;存在着3mm左右宽度的差异,称为半脱位;如存在着5mm左右宽度的差异,则应称之全脱位。所以中医称小的错缝为错,大的错位称落,这就是错、落之分。

胸椎小关节发生紊乱的常见原因,包括:

1、急性外伤

有明显的外伤史,多因持物扭转或撞击,使胸椎后关节发生错位,导致关节滑膜、韧带、神经、血管等受到嵌顿挤压、牵拉等刺激,发生紊乱,并反射地引起肌肉痉挛。

2、慢性劳损

(1) 由于胸椎间盘退变变薄,椎间隙变窄,胸椎后关州的关节囊,韧带松弛,而使胸椎后关节发生错位。

(2) 长期在不协调姿势下工作、学习,使背膂部软组织经常处于过度收缩、牵拉、扭转,而发生慢性劳损。由于这些软组织的紧张,痉挛等外平衡的不协调,促使内平衡不协调,而致胸椎后关节发生错位。

(3) 外伤后未经及时治疗,风寒湿邪侵入背膂都的经络、肌肉,致肌肉痉挛,气滞血瘀,日久胸脊椎的内外平衡失调,后关节发生错位。

由于局部遭受外力因素或长期伏案工作,或随年龄增长发生退行性改变,关节周围的韧带松驰,关节产生不稳定,使此类微动关节发生解剖位置改变,关节交锁在不正常或扭转的位置上而引起的一系列病变。通常是肋骨结节后移与其相应胸椎横突的肋凹错开,肋小头亦可后移;或关节突关节的上(下)关节面侧方移动而错开,关节间隙改变,关节内压力亦相应变化,或有滑膜被嵌顿,周围结构力学平衡改变,出现相应地刺激症状、体征及功能变化。【临床表现】

在人体正常的生理呼吸运动中,胸椎小关节(后关节)活动范围很小,但挤压或用力不当的扭挫伤,

甚至咳嗽、打喷嚏等也可引起关节错位。

典型患者在发病时,往往可闻及胸椎小关节在突然错位时的“咯嗤”声响,轻者发生关节劳损,表现错位节段局部明显疼痛和不适;重者可引起韧带撕裂、后关节错位,表现为“岔气”,牵掣颈肩作痛,且感季肋部疼痛不适、胸闷、胸部压迫堵塞感,入夜翻身困难,以及相应脊神经支配区域组织的感觉和运动功能障碍。

急性胸椎小关节紊乱,患者呈痛苦面容,头颈仰俯、转侧困难,常保持固定体位(多为前倾位),不能随意转动;受损胸椎节段棘突有压痛、叩击痛和椎旁压痛,深吸气疼痛更甚,棘突偏离脊柱中轴线,后凸隆起或凹陷等。受损胸椎节段椎旁软组织可见有触痛、触及痛性结节或条索状物。

【诊断】

1、有外伤史或长期不良姿势病史。(骤然上举、转侧,长期伏案、扭身等)

2、临床症状及体征:详见以上表现部分。

3、触诊:错位节段胸椎棘突有明显压痛、叩击痛或偏歪(超过1mm)。棘突旁(约1.5cm)软组织可有不同范围和程度的紧张,甚至痉挛,触之常可感觉有条索状物,压之疼痛。

4、X线平片、CT影像:由于胸椎小关节紊乱症属于小关节解剖位置上的细微变化,其X线摄片常不易显示。(但也有的认为,其病变棘突歪斜、小关节间隙不对称存在1mm宽度差异的阳性率为100%)。

X线平片、CT影像检查,可除外胸椎结核、肿瘤、骨折、类风湿等疾病。

5、分型

根据发病情况,分单纯型和复合型:单纯型以脊背疼痛为主证;复合型常兼有肋间神经痛和胸腹腔脏器的相关症状。

根据病变节段,分为上胸椎(T1-5)型、中胸椎(T6-9)型和下胸椎(T10-12)型三型。

本病上段胸椎损伤主要表现为头、颈、胸腔脏器和上肢的感觉异常及功能紊乱,而中下段胸脊椎主要表现为腹腔实质性器官和结肠脾曲以前的消化道功能紊乱症状。

【治疗】

目的:纠正胸椎小关节错位,治疗软组织病损。

治则:舒筋通络,理筋整复。

部位及取穴:病变部位及周围软组织。

手法:一指禅推法、滚法、弹拨法、掌按法和推擦法等。

体位:患者取卧位或坐位,医者取站位。

操作:

1、放松手法

在胸椎棘突两旁,以错位病变节段为中心,以一指禅推法、滚法、弹拨法对椎旁软组织松解10min 左右。

2、整复手法

(1)俯卧推按法:

患者俯卧,自然放松,医者站立于患者患侧,右手掌根按压患椎棘突,左手置于右手背上,嘱患者深呼吸,医者双手掌根随呼气渐用力,于呼气末时,右手掌根向下方给与一小幅度的推冲动作,此时可闻及关节整复的响声。——适用于中下段胸椎的调整。

患者俯卧,医者站立于患者患侧,右手掌按压在患椎棘突,左手张或前臂内侧托住天突穴下胸骨正中托离床面,然后瞬间发力,双手反向用力,使胸椎再后伸扩大5-10°。——适用于下段胸椎的调整。(2)扩胸牵引法:

患者坐位,双上肢上举180°,两手掌前后相叠。医者站立于患者侧后方,右手拇指按住患椎棘突,左手臂按抵住患者的两臂肘关节处。然后医者双手瞬间发力,右手前推,左手后扳,使之复位。——适用于上段胸椎的调整。

(3)端坐膝顶法:

患者坐在方凳上,令患者十指相扣置于颈项部。医者在其身后,两手抓住患者双肘,膝关节顶在患者偏歪或后凸的棘突上,两手徐徐用力向后牵引,至牵引到最大限度时,膝顶与双手的后扳瞬间发力,此时可听见咔嗒响声。——适用于中上段胸椎。

3、结束手法

手法调整成功后,可酌情配合用推擦法,冬青膏或红花油等外敷,透热为度。

【预后】

本病就诊多属于急性发作,一般1--3次治疗即可。预后良好。

【附注】

1、胸椎小关节紊乱症的推法复位方法临床有多种,可以根据实际情况选用,但是用力药适度,不能造成胸廓的损伤;对于老人、孕妇及体弱者要慎重应用。

2、平常注意动作协调,注意保暖,避免伏案过于劳累。经常作扩胸锻炼,对于本病的预防有益。

3、其它对部分慢性病可用辅助疗法如理疗、超短波治疗.或以氟美松磷酸钠作小关节突间关节封闭,穿刺点在横突直下3~4厘米处。

(四)胸背肌筋膜疼痛综合征

是由于受凉、劳累等原因引起的胸背部对称性疼痛,一般有明显的压痛点,常受天气变化、情绪等的影响。病因:胸部筋肌膜疼痛综合征是胸部疼痛的常见原因。胸部肌肉的持续性或反复性牵拉、劳损,如某些特定的工作及体育运动、胸肌外伤、长期不良姿势、胸椎的退行性变均可引起肌筋膜疼痛。病人情绪的变化可通过心理性原因导致受累肌肉紧张。另外,精神紧张又引起交感神经兴奋,使肌肉敏感性增加,反射性肌痉挛,后者又成为新的伤害性刺激而形成恶性循环。常见的胸背肌筋膜综合征有胸大肌综合征、胸骨肌综合征、背阔肌综合征、前锯肌综合征、菱形肌综合征、胸椎椎旁肌综合征、肋间肌筋膜综合征等。

这些疼痛综合征的特点是,疼痛较局限、有扳机点、牵涉性疼痛、肌肉痉挛、压痛、僵硬、运动受限,偶尔有自主神经功能障碍。这些综合征的疼痛特别是前胸部疼痛常使病人误认为是心脏疾患,有些症状也常使医生误诊为心脏病。

临床表现:胸部相应肌肉疼痛,有时伴有运动障碍。疼痛程度变异很大,从轻度酸痛到重度疼痛,钝痛或锐痛可牵涉到邻近部位。查体可发现相应肌肉触痛痉挛,仔细触诊可发现扳机点,按压扳机点可引起剧烈的疼痛伴有肌肉抽搐反应。

诊断:肌肉仔细触诊可发现相应的扳机点,检查肩部及胸后部肌肉,在肌肉松弛和紧张时分别检查,并和对侧进行对比,扳机点小剂量局麻药注射可显著缓解疼痛有利于该病的确诊。

治疗

(1)一般治疗疼痛明显时可以应用非甾体类消炎镇痛药,如意施丁、芬必得、瑞力芬、英太青、万络等,局部有压痛者可用外用的软膏如芬必得软膏、扶他林软膏以及云南白药等。

(2)阻滞治疗

1)体位:俯卧位。

2)穿刺点定位:以压痛点最明显处为穿刺进针点。向各痛点分别注药4~5ml,一次注射治疗总药量不超过

20 ml。

⑶针刀疗法疼痛时间较长或局部有硬结、条索者可在阻滞后沿肌纤维或韧带走行方向用4号针刀剥离几刀。

⑷其他受累肌肉适当休息,避免肌肉负荷过重的运动,纠正不良姿势,肌肉的适当训练对该病的预防和治疗有重要意义。同时可用针灸、超激光照射、中药汽疗或冷冻等物理疗法。

(五)胸椎小关节紊乱症

人体有12个胸椎,位于脊柱的中段,有近50个小关节,如果人体常时间站立、行走姿势不正确,负重过大、用力过猛,或者锻炼动作不当、负荷过重等都可能导致一个或多个胸椎的受力不均,致使椎体上众多的小关节发生错位或半错位。胸椎小关节错位后,会刺激很多部位的神经感觉纤维,引起胸痛、胸闷,时间长了,这些错位的关节形成陈旧性病变,其周围的筋肉组织则会发生“无菌性的炎症改变”,出现慢性背部疼痛。胸背部的肌肉,主要是斜方肌(上胸背)、大小菱形肌、肩胛旁之前后锯肌和肩胛下缘之大小圆肌及背阔肌。深层有胸最长肌、胸棘肌。这些肌肉均受颈胸神经背支支配。因此颈胸神经受刺激可导致机痉挛、疼痛。这些肌肉受风寒湿邪或劳损,也可因充血或缺血炎症刺激而疼痛。胸神经受刺激,可同时导致肌间神经损伤,而出现胸背痛像全胸放射的肌间神经痛。

病因:虽然胸背脊椎的总长度比起颈脊椎和腰脊椎都较长,而且节数又是最多,但对胸背脊椎的了解较少,可能是因为它位于脊柱的中段位置,胸背脊椎的活动能力远远小于颈脊椎及腰脊椎。胸背脊椎的椎间盘高度只占椎体20%至25%;脊椎体与肋骨和胸骨连接,大大降低其旋转及侧弯的能力;胸背脊椎小关节的方向及角度亦大幅度降低胸背脊椎前后屈曲度,增加了胸背脊椎的稳定性。所以对胸背脊椎的研究相应地较少。

其实在整条脊骨上,每一对脊椎间的神经孔道都藏着神经线,是让身体的感觉神经及运动神经通过。但是在胸背的脊椎间神经孔道,所藏着的神经线除了感觉神经及运动神经外还有交感神经,这是胸背脊椎的独特之处。而身体的交感神经大都经由胸背脊骨的神经孔道经过,只有少部分通往小腹以下的交感神经是经过第一至第四节的腰脊椎神经孔道,可见胸背脊椎于交感神经的重要性。交感神经所联系的组织是身体的内脏,器官,线体,血管等等组织,主要控制它们的运作速度,力度和功能。当胸背脊椎出现错位及失却协调时,交感神经可能会受到干扰,终于引致内脏的功能失调与及出现躯体层与脏腑层面的异常反射,影响内脏器官组织的运作。

症状:多为阵发性或持续性的胸部灼痛和刺痛,尤其在转头与翻身时感觉更加明显。感到胸闷,胸部似乎被捆绑而气短,时常叹息。背部也感到灼痛和刺痛,或感到酸痛,尤其在睡后起床时,痛感更为明显,有时还伴有上肢与肋间局部的放射痛、或肩周以及上肢的麻木、酸胀无力。因为坐姿不当,青少年导致他们的脊柱出现病理性的弯曲,孩子驼背、脊柱侧弯,严重的还会双肩不平、高低不一。植物神经系统功能紊乱时出现心烦意乱、心慌、心律失常、头晕失眠等。对轻度胸背部疼痛可以口服镇痛药,对慢性存在、反复发作、急性加重的疼痛患者则应进行局部注射和神经阻滞方法进行治疗,对疼痛严重且伴有胸椎不稳的患者可进行胸椎旁针刀松解或银质针加热松解治疗,对顽固性疼痛可行胸椎旁神经的毁损或射频治疗,经上述治疗绝大部分患者可获得治愈或长时间的疼痛缓解。

当胸背脊椎第二节至第七节出现错位时,常会引起胸痛和背痛,病症征状同心绞痛。征状出现时,患者常误以为是心脏,胸肺或其他内脏的毛病,令患者非常恐惧及担忧。

(六)骨质疏松

超过50-60岁的男人和超过40-50岁的女人都有不同程度的骨质疏松,老年人骨质疏松的病因十分复杂,诸如生殖腺机能减退、运动量减少,钙调节激素的失衡和其它种种危险因素(如维生素D的缺乏等),骨质疏松是造成骨的强度下降,骨折发生率增高的根源。在轻微外伤或持重时即发生胸腰椎压缩性骨折,产生急性、较重的胸腰背痛、脊柱活动障碍,局部压痛。但局部后凸畸形,软组织肿胀或轻或无,可能伴有

神经根刺激痛(肋间神经痛或腰腿痛),无脊髓、马尾神经损伤征。治疗尽早改善症状,缓解病痛,早期合理的运动非常必要。笔者采取综合性治疗方法,即补充钙剂、维生素D,以增加钙的摄入,减少尿钙的排出,转变负钙平衡,使骨钙存量增加,改善骨矿化,增加肌肉力量,改善神经肌肉的协调性与平衡能力;应用密钙息(鲑鱼降钙素),适度抑制破骨细胞的生物活性和减少破骨细胞的数量,抑制骨吸收,提高脊椎与髋部骨密度,

且具有直接中枢止痛作用;

(七)颈胸综合征

颈胸综合征的确切病因尚不十分清楚,一般认为其发生的原因,是颈椎骨质增生、颈椎错位失稳、颈椎间盘突出等退行性改变所致的无菌性炎症,压迫刺激神经根或交感神经干而引发症状。颈部的交感神经干位于颈椎横突前方,一般有3~4对神经节。颈椎病变使位于横突前方的颈交感神经受到刺激而兴奋,使冠状动脉急剧收缩,导致供血不足,从而出现心前区疼痛、胸闷、心悸、气短、心率失常等类似冠心病的症状,称为颈性冠心病。若中上段颈椎病变,则使颈上、颈中交感神经节受到刺激而兴奋,通过颈上心支和颈中心支,可引起心动过速或心动过缓。如下段颈椎病变,可出现胸闷、心前区痉挛、房颤等类似心绞痛的临床症状,称为颈性心绞痛。如果上部颈椎发生偏移,其横突压迫或牵拉颈上交感神经节,使血管的收缩功能失调,造成脑及心冠状动脉供血不足、缺氧,则可出现心率不齐的临床症状,称为颈性心率不齐。颈性冠心病、颈性心绞痛、颈性心率不齐。

冠心病是一种中老年人的常见病,目前有年轻化的趋势,其部分临床表现与胸椎小关节紊乱症极为相似,应仔细鉴别。日常生活中出现下列现象时,应高度警惕冠心病,及时就医。

一、劳累或紧张时突然出现胸骨后或左胸部疼痛,伴有出汗或放射到肩、手臂或颈部;

二、体力活动时有心慌、气短、疲劳和呼吸困难感;

三、饱餐、寒冷、看惊险影片时感心悸、胸痛;

四、在公共场所或会场中,或上楼、爬山时,比自己以前,特别比别人容易感到胸闷、心悸、呼吸不畅;

五、晚间睡眠枕头低时,感到憋气,需要高枕卧位,熟睡或噩梦过程中突然惊醒,感到心悸、胸闷、呼吸不畅,需要坐起后才好转;

六、时感心跳、心急、胸闷或胸痛不适等;

七、长期发作的左肩痛,经一般治疗反复不愈;

八、反复出现脉搏不齐,过速或过缓。

胸椎小关节紊乱症引起的胸背疼痛、心慌胸闷等症状,在适量活动后会有所减轻。查体时,可触及胸椎棘突偏移、前凹或后突,棘突旁也可触及明显压痛,棘上韧带有条索样结节,被动伸颈试验阳性。本病经推拿复位治疗后一般均能获得显著疗效或治愈。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢 生活常识分享胸椎小关节紊乱锻炼方式有哪些 导语:很多人由于自己的工作环境等方面的条件的限制,往往会长期的过度的进行体力方面的劳动等,这样的情况往往就会引起身体的组织方面的损伤等情 很多人由于自己的工作环境等方面的条件的限制,往往会长期的过度的进行体力方面的劳动等,这样的情况往往就会引起身体的组织方面的损伤等情况,进而影响到身体方面的健康的,其中有的人就出现了胸椎小关节紊乱的情况,会影响胸部的活动,那么胸椎小关节紊乱锻炼方式有哪些呢,下面看看具体介绍。 (1)俯卧推按法:患者俯卧,自然放松,医者站立于患者患侧,右手掌根按压患椎棘突,左手置于右手背上,嘱患者深呼吸,医者双手掌根随呼气渐用力,于呼气末时,右手掌根向下方给与一小幅度的推冲动作,此时可闻及关节整复的响声。——适用于中下段胸椎的调整。患者俯卧,医者站立于患者患侧,右手掌按压在患椎棘突,左手张或前臂内侧托住天突穴下胸骨正中托离床面,然后瞬间发力,双手反向用力,使胸椎再后伸扩大5-10°。——适用于下段胸椎的调整。 (2)扩胸牵引法:患者坐位,双上肢上举180°,两手掌前后相叠。医者站立于患者侧后方,右手拇指按住患椎棘突,左手臂按抵住患者的两臂肘关节处。然后医者双手瞬间发力,右手前推,左手后扳,使之复位。——适用于上段胸椎的调整。 (3)端坐膝顶法:患者坐在方凳上,令患者十指相扣置于颈项部。医者在其身后,两手抓住患者双肘,膝关节顶在患者偏歪或后凸的棘突上,两手徐徐用力向后牵引,至牵引到最大限度时,膝顶与双手的后扳瞬间发力,此时可听见咔嗒响声。——适用于中上段胸椎。 手法调整成功后,可酌情配合用推擦法,冬青膏或红花油等外敷,

胸椎小关节紊乱症 【概述】 胸椎小关节紊乱症,系指胸椎小关节外力作用下发生解剖位置的改变,表现为关节囊滑膜嵌顿而形成的不全脱位,且不能自行复位而导致的疼痛和功能受限等症状的一种病症。临床又称为胸椎错缝、胸椎小关节错缝、胸椎小关节脱位、胸椎小关节滑膜嵌顿、胸椎小关节机能紊乱等。 本病为临床常见病证,多见于女性或体力工作者,好发于3—6胸椎之间。是引起胸背痛的常见原因(84.52%),亦或伴有不同程度的急慢性肋间神经痛(25.81%)和胸腹腔脏器功能紊乱(9.68%)等症状,易被误诊为心血管系统、呼吸系统及消化系统的“神经官能症”等。 本病属于脊柱后关节紊乱症之一,运用推拿疗法治疗本病,有显著疗效。 【局部解剖】 胸椎小关节由胸椎后关节、肋骨小头关节、肋横突关节三组关节构成,属联动、微动关节。该关节参与胸廓的构成,具有自身特点。

(1)肋头关节 由肋头关节面与胸椎椎体的肋凹及椎间盘构成。其中第l 、Il 、12肋头仅与相应胸椎的 1个肋凹相关节,其余各肋头均上移,与相应胸椎的上肋凹、上1位胸椎的下肋凹及两者间 的椎间盘相关节。 肋头关节的前面,有肋头辐状韧带加强,韧带自肋头前面,呈扇形放散于相邻的两个胸 椎体及椎间盘。在多数肋哉关节腔内,肋头与椎间盘之间,尚有短纤维构成的肋头关节内韧 带连结。第1、11、12肋头关节囊较松弛。 (2)肋横突关节 由肋结节关节面与相应胸椎的横突肋凹构成。第11、12肋骨无肋结节,故无此关节。 关节囊薄而松弛,在关节的内侧、外侧、上方有下述韧带加强:在关节内侧,关节囊与肋横突韧带附着,此韧带张于肋颈与横突之间;在外侧,有强韧的肋横突外侧韧带,连结横突尖与胁结节;在关节上方,有肋横突上韧带,此韧带起于肋颈的前面和后面,向上止于上1位横突及其根部,此韧带最内缘与胸椎体之间围成1孔,内有肋间后动脉和胸神经的背侧支通过,分布于脊柱两侧。 肋头关节与肋横突关节为联合运动关节,形式为肋颈以贯穿肋结节和肋头中心的运动 轴旋转,出现肋的升降运动 (3)胸椎后关节 其上关节突关节面主要向后,略向上、向外 下关节突关节面主要向前,略向下,向内。所以胸椎后关节的关节面与水平面几乎垂直,呈冠状位排列,更有强大的韧带及肋椎关节在旁,稳定性较强,不易发生脱位。整个胸脊椎的运动前屈50度,后伸55度,侧屈l00度,旋转40度,因此胸椎后关节 以侧屈为主。 胸椎小关节由关节突关节、肋椎关节和肋横突关节组成。其中肋横突关节是肋骨结节与胸椎横突的肋凹相关节,肋椎关节的运动和肋横突关节在功能是联合的,运动轴为由肋小头中点至肋结节的联线,随着胸廓运动肋颈绕运动轴旋转;胸椎的关节突关节由相邻椎体的上下关节突构成,其关节面呈冠状侧方运动比较灵活。 关节而细小,关节薄,所以易于形成半脱位,肋横突关节从第1至第10肋由每肋结节关节而与横突肋凹构成,关节结构亦不稳定。 在外伤、劳损、胸椎椎间盘及胸椎韧带退行

胸背部疼痛有可能是“胸椎小关节紊乱” 【概念】 胸椎小关节紊乱症,系指胸椎小关节外力作用下发生解剖位置的改变,现为关节囊滑膜嵌顿而形成的不全脱位,且不能自行复位而导致的疼痛和功能受限等症状的一种病症。临床又称为胸椎错缝、胸椎小关节机能紊乱等。 本病为临床常见病证,多见于女性或体力工作者,好发于(3-6)胸椎之间。是引起胸背痛的常见原因(84.52%),亦或伴有不同程度的急慢性肋间神经痛(25.81%)和胸腹腔脏器功能紊乱(9.68%)等症状,易被误诊为心血管系统、呼吸系统及消化系统的“神经官能症”等。 本病属于脊柱后关节紊乱症之一,运用推拿疗法治疗本病,有显著疗效。 1、急性外伤 有明显的外伤史,多因持物扭转或撞击,使胸椎后关节发生错位,导致关节滑膜、韧带、神经、血管等受到嵌顿挤压、牵拉等刺激,发生紊乱,并反射地引起肌肉痉挛。 2、慢性劳损 (1) 由于胸椎间盘退变变薄,椎间隙变窄,胸椎后关州的关节囊,韧带松弛,而使胸椎后关节发生错位。 (2) 长期在不协调姿势下工作、学习,使背膂部软组织经常处于过度收缩、牵拉、扭转,而发生慢性劳损。由于这些软组织的紧张,痉挛等外平衡的不协调,促使内平衡不协调,而致胸椎后关节发生错位。 (3) 外伤后未经及时治疗,风寒湿邪侵入背膂都的经络、肌肉,致肌肉痉挛,气滞血瘀,日久胸脊椎的内外平衡失调,后关节发生错位。 【临床表现】颈肩背牵掣作痛,季肋部疼痛不适、胸闷、胸部压迫堵下塞感,转侧不利,入夜翻身困难。重者双上肢可有疼痛,活动受限。 急性胸椎小关节紊乱,患者呈痛苦面容,头颈仰俯、转侧困难,常保持固定体位(多为前倾位),不能随意转动;受损胸椎节段棘突有压痛、叩击痛和椎旁压痛,深吸气疼痛更甚,棘突偏离脊柱中轴线,后凸隆起或凹陷等。受损胸椎节段椎旁软组织可见有触痛、触及痛性结节或条索状物。 X线平片:由于胸椎小关节紊乱症属于小关节解剖位置上的细微变化,其X线摄片常不易显示。(但也有的认为,其病变棘突歪斜、小关节间隙不对称存在)。 笔者经过几年的临床探索, 并向有经验的老师学习,对胸椎小关节紊乱的纠治

胸椎错缝(胸椎后关节紊乱)中医诊疗方案 一、诊断 (一)疾病诊断 1.中医诊断标准 参照“普通高等教育十一五国家级规划教材”《推拿学》第1版(范炳华主编,中国中医药出版社,2008年)。 (1)症状 ①一般有牵拉、过度扭转外伤史。 ②局部疼痛剧烈,甚则牵掣肩背作痛,俯仰转侧困难,常固定于某一体位,不能随意转动,疼痛随脊柱运动增强而加重,且感胸闷不舒,呼吸不畅,入夜翻身困难。重者可有心烦不安,食欲减退。 ③部分患者可出现脊柱水平面有关脏腑反射性疼痛,如胆囊、胃区等疼痛。 (2)体征 ①棘突偏歪:脊柱病变节段可触及偏歪的棘突。表现为一侧偏突,而对侧空虚感。 ②压痛:脊柱病变节段后关节处有明显压痛,多数为一侧,少数为两侧。 ③肌痉挛根据病变节段的不同,菱形肌、斜方肌可呈条索状痉挛,亦有明显压痛。 ④功能障碍:多数无明显障碍,少数可因疼痛导致前屈或转侧时活动幅度减小,牵拉疼痛。 (3)辅助检查 胸椎X线:胸椎后关节错缝属解剖位置上的细微变化,两侧关节突关节间隙宽度可能存在1mm以上差异。严重者可见脊柱侧弯,棘突偏歪等改变。 2.西医诊断标准 参照《软组织损伤学》第1版(张万福主编,天津科学技术出版社,1993年)。 (1)症状 ①有急慢性脊背损伤史。 ②有急慢性脊背疼痛或脊背累、沉重等不适感局部疼痛剧烈。 ③部分患者可出现脊柱水平面有关脏腑反射性疼痛,如胆囊、胃区等疼痛。 (2)体征 ①自上而下顺序检查胸椎棘突有压痛、叩击痛或偏歪,棘突隆起或凹陷。

②韧带钝厚或剥离,棘突、棘突间和棘旁软组织可有不同范围和程度的损伤与疼痛。 (3)辅助检查 胸椎X线:显示后关节间隙宽度改变,并可排除结核、肿痛、骨折、炎症等疾患。 (二)分期诊断 1.急性期:胸椎局部疼痛较剧,甚则牵掣肩背作痛,脊柱水平面有关脏腑反射性疼痛,俯仰转侧活动严重受限。 2.缓解期:胸椎局部疼痛缓解,牵掣肩背作痛,脊柱水平面有关脏腑反射性疼痛症状减轻,俯仰转侧活动稍受限。 3.康复期:胸椎后关节紊乱相关症状体征逐渐消失,活动如常。 (三)证候诊断 1.气滞血瘀证:痛处固定,或胀痛不适,或痛如锥刺,活动不利,甚则不能转侧,痛处拒按。舌质暗青或有瘀斑,脉弦涩或细数。常有外伤、扭挫伤病史。 2.风寒湿痹证:冷痛重着,转侧不利,遇阴雨天或感风寒后加剧,痛处喜温喜按,肢体欠温。舌淡苔薄白,脉沉紧或沉迟。 二、治疗方法 (一)分期推拿治疗 1.急性期 治法:快速止痛(安全止痛为主,慎用整复类手法) 操作:患者俯卧位,对胸椎关节周围疼痛等症状明显者,医者可采用膏摩或理筋手法在病变部位治疗3~5分钟以缓解疼痛。 2.缓解期 治法:疏经通络,行气活血,理筋整复 操作: (1)患者取俯卧位,医者立于其一侧,以扌衮法、按法、揉法在胸背部交替操作,时间约5~8分钟。 (2)继上势,医者沿脊柱两侧竖脊肌用按揉法、弹拨法操作,或点按背部华佗夹脊穴,以病变对应区域为主,3~5分钟。暴露背部皮肤,涂上介质,沿两侧膀胱经行侧擦法,以透热为度。 (3)胸椎关节调整 方法一:患者俯卧,术者站立在患侧,一手向上扳动一侧肩部,另一手掌抵压患处棘突,两手同时相对用力扳压。 方法二:患者取坐位,术者立于其身后,采用抱颈提升法,或采用胸推对抗

浅谈“筋骨并重”在扳法治疗胸椎小关节紊乱症中的应用 发表时间:2019-07-01T11:17:00.333Z 来源:《医师在线》2019年4月8期作者:王卓琳[导读] 胸椎小关节紊乱症的治疗方法主要以手法整复为主,本文通过对该病的病因病机分析、“筋骨并重”在扳法运用及结合肌肉锻炼治疗的应用做了深入探讨,为胸椎小关节紊乱症的手法治疗提供了理论依据。王卓琳 (成都体育学院;四川成都610000) 摘要:胸椎小关节紊乱症的治疗方法主要以手法整复为主,本文通过对该病的病因病机分析、“筋骨并重”在扳法运用及结合肌肉锻炼治疗的应用做了深入探讨,为胸椎小关节紊乱症的手法治疗提供了理论依据。关键词:胸椎小关节紊乱症扳法筋骨并重Abstract:The treatment of small joint disorders of the thoracic vertebrae is mainly based on manipulation.Through the analysis of etiology and pathogenesis of the disease, the application of "equal attention to muscles and bones" in the treatment of spalling and the application of combined muscle exercise, this paper provides a theoretical basis for the treatment of small joint disorders of the thoracic vertebrae. Key word:Thoracic vertebral facet joint disorder,;Pedicle method; Both muscles and bones 1前言 胸椎小关节紊乱症是由于患者长期的坐、卧、睡等姿势的不正确或者持续扭转、撞击等原因引起软组织(肌肉、筋膜等)持续扭转、牵拉而处于高张力状态,导致其动静力失衡,又在轻微外力的刺激下(咳嗽、喷嚏等)导致关节移位;或可以直接引起软组织的明显外伤,小关节位置的明显移位,使得滑膜水肿,神经、血管等受到机械性的挤压、炎性的刺激,从而出现一系列的症状体征[1-2]。临床上又称之为胸椎小关节滑膜嵌顿、胸椎小关节错位等,中医将其归属于“筋出槽”、“骨错缝”的范畴。由于胸椎小关节紊乱症的患病特点较容易,发病率高,随着时代的进步,在现有的手法治疗过程中,往往更重视小关节的整复,而易忽略局部软组织的解痉及肌肉的功能锻炼,从而导致治标不治本,进而拉长病程而致反复发作。故本文意在通过浅谈“筋骨并重”在扳法治疗胸椎小关节紊乱症中的应用从而认识其重要性。 2胸椎小关节紊乱症的病因病机认识 全国高等中医药院校规划教材《推拿学》(中国医药科技出版社,严隽陶主编)将其病因病机归纳为三个方面:急性外伤、慢性劳损及先天变异(半椎体、隐裂等)。急性外伤和慢性劳损可使胸椎内外平衡受到破坏,从而导致单个或多个胸椎椎体失稳,造成胸椎小关节错位,上胸段失稳多表现为胸痛、胸闷、憋气、咳喘、心悸[3],中胸段失稳多表现为胃部症状,下胸段失稳多表现为肠道功能紊乱。其中,程豫[4]等认为。胸椎关节紊乱引起的胸闷主要是功能性胸闷,在明确病变部位后并及时积极治疗,症状便可缓解。总之,不管是哪个节段胸椎出现小关节紊乱,由于其关节囊比较薄弱,加之日常活动会频繁刺激,故发病率高且易反复,正骨整复可达到立竿见影的效果,张国辉[5]通过对80例例胸椎小关节紊乱症患者作为研究对象,平均分为两组-对照组与研究组,对照组采用电针治疗,研究组采用中医正骨复位手法治疗,比较两组患者治疗的总有效率,研究组患者治疗的总有效率 (95.0%),对照组(85.0%),差异大,有统计学意义;吴云祥[6]等通过对64例胸椎小关节紊乱症的患者随机分组,为手法整复组(34例)和药物对照组(30例),手法整复组、药物对照组总有效率分别为94.1%、63.3%,2组比较,差异有统计学意义(p<0.01).可是如何保证不再反复已然成为最重要的问题。3“筋骨并重”理论来源 《中藏经》“肺属气,气为骨之基,肾应骨,骨为筋之本。”《灵枢·经脉》、《素问·上古天真论》、《灵枢·根结》、《素问·气交变大论》、《素问·至真要大论》、《奈问·五藏生成》对筋、骨、肉及气血走向、运转之生理功能及其重要性都有详细的论述。在巢元方《诸病源候论》“筋骨同治,筋骨并重”这一理念就有相关记载,而在清代吴谦等所著的《医宗金鉴·正骨心法要旨》中更是将“筋骨并重”贯穿全书,并作为其主要学术思想核心。 4“筋骨并重”在治疗胸椎小关节紊乱症中的运用4.1“筋骨并重”在扳法治疗中的运用 治疗方法基本分为2步:首先针对病变相关部位肌肉、韧带进行放松,多采用按、搓、擦、揉、拿、捏、弹、拨、按揉、捻散、拍打等手法(手法无特别差异,不是整复胸椎关节紊乱的独特手法,不具有代表性)舒筋活络,然后再行手法扳法复位,在操作时指导患者行配合腹式呼吸,使其肌肉和精神均处于放松状态,以达到最佳的复位效果。俞大方[7]认为整脊手法实施过程前的推拿放松是必不可少的,推拿放松手法可以疏通经脉、活血化瘀,能解除肌肉和血管的痉挛,使气血顺畅,调动人体正气,正盛则邪退。推拿手法可修复软组织损伤及镇痛,通过调节氧自由基代谢水平改善关节间隙,改善病灶周边血流情况,降低局部炎症水平,利于软组织损伤恢复[8]。放松手法能够活血通络,提升人体自身的正气,正所谓“正气存内,邪不可干”。手法治疗机制目前主要是神经肌肉组织学说与经络气血学说,左海峰[9]等相对较同意经络气血学说,即要是从做手法复位之前不可或缺的放松手法来阐述胸椎小关节紊乱手法治疗机制。吴云祥[10]经研究发现,药物治疗均不能从根本上治疗本病,即使取得暂时性疗效,当停药后症状便复发,而扳法治疗并配合肌肉放松练习疗效显著,且可降低复发率。王从安[11]等认为不仅强调脊柱病与脊柱相关病治疗上的平衡,还要注重骨与软组织的平衡。卢小建[12]等通过63 例胸椎小关节紊乱症患者研究,结果表明63例患者治愈48例(76.2%)、显效 9例(14.3%)、好转6例(9.5%)、无效0例,总有效率100%,说明采用理筋整复手法结合短波治疗胸椎小关节紊乱症,具有良好的治疗效果。 4.2 “筋骨并重”在扳法治疗结合肌肉锻炼中的运用

胸椎小关节紊乱的整复治疗 【摘要】探讨胸椎小关节紊乱有效治疗途径。[方法]采用整复手法治疗胸椎小关节紊乱157例。[结果]治愈117例,基本治愈33例,好转7例,治愈好转率100%。[结论]整复手法治疗胸椎小关节紊乱疗效满意。 【关键词】小关节紊乱;胸椎;整复手法;手法治疗 胸椎小关节紊乱又称胸椎小关节错位,属中医学“骨错缝”范畴,是由于暴力、用力不当、损伤等原因致胸椎小关节发生扭转错位,使胸椎机能失衡而引起的一系列证候群。笔者采用整复手法治疗胸椎小关节紊乱,取得了满意的疗效。 1 临床资料 1.1 一般资料 本组收集的157例均为2006年1月至2008年10月门诊病人。其中男80例,女77例;年龄18~69岁;16~25岁35例,25~50岁以上81例,51岁以上41例,平均35岁;病程最短1小时,最长2年,平均6个月;其中有明显损伤史65例,回忆起有姿势或用力不当者44例,无明显损伤者48例;单纯胸背痛者76例,伴有呼吸障碍或有胸闷憋气活动牵扯拘挛者46例,肩臂活动功能受影响者22例,类似心绞痛者13例;查体均可见局部肌肉紧张、痉挛,或可触及硬结、条索状物等,有压痛或叩击痛,大都在T3~9之间。 1.2 诊断标准 ①胸背部急、慢性损伤后出现疼痛,活动头、颈、胸部病损

处有牵扯样痛,并可伴有前胸、颈、肩、腹、上肢痛以及头昏痛、胸闷、心悸等脊神经、交感神经、椎动脉受压迫刺激引起的一系列表现; ②体检:患椎及相邻数个胸椎有深压痛,有时可扪及患椎处有筋结或条索状肿胀隆起。仔细触摸椎体,可发现患椎棘突略高或有偏歪。③胸椎X摄片或CT检查排除骨关节病理性疾病。 2 治疗方法 2.1 准备手法 病人取俯卧位或坐位,医生沿胸椎棘突两旁,以病变节段为中心,自上而下用揉法、滚法、按法或弹拨法对背部软组织进行松解。 2.2 复位手法 根据病变节段和性质的不同,分别采用相应的手法进行复位。具体方法为①坐位膝顶法:多用于上段胸椎的复位,病人背向医生端坐于方凳上,双手手指交叉抱于颈项部,医生立于病人背后,双手从病人腋下向前,然后绕向前上方,扳住其肩部,双手慢慢用力往后提拉,同时术者右足踏在凳边用膝部顶住错缝部位对抗片刻,再将双手小发力向后用力一扳,可听到关节弹响声,复位成功。②俯卧按压法:本法可用于治疗胸椎上中段错位,病人俯卧,胸前垫一薄枕,两上肢向上置于头旁,脸部旋转至一侧,不垫枕,自然放松,医生站于左侧,以右手掌小鱼际或掌根压在病侧胸椎棘突边,左手迭加压在右手上,然后嘱病人作一深呼吸,待呼气将尽未尽时,医生用双手同时施一寸劲冲压,此时,听到关节弹响声,表示关节复位。③坐位旋转推法:较适合于下段胸椎的错位,多用于治疗下段棘突偏歪者,以第11胸椎

关于手法复位治疗胸椎小关节紊乱症的体会 胸椎小关节紊乱症是按摩工作中常见的一种疾病,也是引起胸背痛的常见原因,多见于体力劳动者,往往是因搬运物品姿势不良,躯干用力扭转而发生小关节移位。近几年,本人对22例患者采取了手法整复治疗,取得了较好的疗效。现将该症的病因、诊断与整复手法介绍如下。 一、资料 男性16例,女性6例;年龄均在30--50之间;其中工人18例,干部4例;发生在第二胸椎者3例,第三胸椎者15例,第七胸椎、第九胸椎、第十胸椎者各1例,二三胸椎同时错位者1例;治疗次数少则1次,多则10次,一般3--5次治愈,痊愈18例,有效者3例,无效1例,有效率达95.4%。 二、病因 人体的脊柱是椎骨借助关节、椎间盘和韧带构成的。脊柱上附有丰富的肌肉,以加强脊柱的稳定性。在正常情况下,上述组织维持着脊柱的稳定,胸端脊柱因有胸廓的其他组织加固,比颈腰端脊柱稳定,故损伤机会较少。但胸椎间盘及其椎间韧带等组织的退变,可减弱胸端脊椎的稳定性,而增加损伤的机会。如上肢运动过量或受寒,劳累过度,受到强大外力的挤压,用力过猛,扭转或睡眠姿势不当等均可造成胸椎后关节的错位、胸椎关节的错逢或半脱位而刺激肋间神经或胸神经后支,出现急性背胸部疼痛,久之,这些错位的关节及其周围的肌肉组织发生无菌性炎症改变,引起慢性背部疼痛。 三、分类 1、根据发生部位不同,分为高位和低位两类。高位在第1--4胸椎,表现为腰背酸痛,上肢无力。低位发生在第五胸椎以下,表现为脊和肋间神经痛。 2、根据发生时间不同,分为急性和慢性两种。 (1)急性:一般有外伤史,疼痛难忍,活动受限,不能向患侧卧。 (2)慢性:急性扭伤治疗不当,转为慢性或多有受寒、劳损而无明显外伤史。表现为一侧或双侧脊椎旁疼痛,但多为一侧较重,遇寒或劳累疼痛加剧。 四、诊断依据 1、有外伤或受寒、劳损史。 2、病人自述单侧或双侧背部疼痛,有向肋间隙、胸前部及腰腹部相应部位放射性疼痛。 3、病人常不能仰卧休息,深呼吸或咳嗽时疼痛加剧。 4、检查时可发现患侧胸椎棘突偏离脊柱中心轴线,患侧棘突旁压痛,附近肌肉紧张或有硬性索条。 五、治疗方法 1、患者坐于方凳上,医者站其侧,一手按于病人肩部,另一手顺胸椎两侧自上而下进行摩揉。按拨数分钟,待局部肌肉组织松软后,选用下列手法进行复位。

脊椎小关节紊乱的症状及恢复治疗 脊椎小关节综合征又称脊椎小关节紊乱,系指脊椎小关节在扭转外力作用下,超出正常活动范围而发生侧向滑移,造成其周围韧带肌肉损伤和超出生理活动范围,且不能自行复位而导致脊椎功能障碍者。临床较为常见,本病的出现,既有脊椎结构上的内因,又有脊椎不能承受负荷失稳的外因。包括:颈椎小关节错位、胸椎小关节错位、腰椎小关节错位、骶髂关节错位。本病好发于青壮年,若治疗不当,或耽误治疗,可引起持续性的颈、胸、腰、骶部的疼痛。其中腰椎小关节错位又称腰椎滑膜嵌顿综合征最为常见及严重,另节叙述。本节主要讨论颈、胸及骶髂关节错位。 【病因及发病机制】 人体颈、胸、腰、骶髂关节面存在一定差异。颈椎小关节几乎呈水平位排列、胸椎小关节呈冠状位排列,而腰椎小关节变为互相呈直角的两个小关节面,一个呈冠状位,一个呈矢状位,骶髂关节是指骶骨与髂骨的耳状关节,骶髂关节结构稳定,活动范围微小,没有强大的外力作用是不易产生错位的。 1.脊椎小关节错位主要是间接暴力所致。如突然跌倒,臀部或单侧肢体着地,地面的作用力通过脊柱向上传导,而躯体向下的冲击作用力也通过脊柱向下传导,两作用力在脊椎

小关节处汇合,则可引起该处小关节的错位。同样,单侧肢体着地、下蹲位持重站立时的扭伤、“挥鞭样”损伤等,肢体受到扭转、牵拉、碰挫、滑跌等而产生错位。 2.脊椎局部肌肉扭伤、挫撞或受风寒侵袭发生痉挛;睡眠或工作中姿势不良,脊椎呈慢性劳损;舞台表演或特技动作,均可使脊椎小关节超出正常活动范围而发生侧向滑移。3.若有先天性关节突不对称,一侧关节突更易发生斜向运动,使滑膜更易嵌入,或关节突错位。严重的脊椎关节错位,可使关节周围的肌肉,韧带撕裂,使关节的稳定性降低,负重或活动时有加重错位的可能。轻微的错位,有自行恢复的可能。如脊椎关节反复的发生错位损伤或关节错位未能得到及时正确的治疗,局部出血,机化,瘢痕形成充填关节的空隙,造成复位困难和关节不稳,久之则引起顽固性的持续性的颈、胸、腰、骶部的疼痛。 【病理改变】 1.脊椎小关节发生错位时,上一椎体的下关节突向下一椎体的上关节突前、后、左、右略微移位,使关节突关节面的排列失去正常的关系。关节突软骨常受到伤害,严重时一侧椎间关节的滑膜嵌夹在关节间隙中;棘间和棘上韧带紧张,周围有关肌肉失去平衡协调,将移位的小关节交锁在不正常的位置上。但骶脊肌、黄韧带等具有回弹作用,小关节错位发生后,可自行复位。

胸椎错缝(胸椎后关节紊乱)中医临床路径 路径说明:本路径适用于西医诊断为胸椎后关节紊乱的门诊患者。 一、胸椎错缝(胸椎后关节紊乱)中医临床路径标准门诊流程 (一)适用对象 中医诊断:第一诊断为胸椎错缝(TCD编码:BGT000)。 西医诊断:第一诊断为胸椎后关节紊乱(ICD-10编码:M47.841)。 (二)诊断依据 1.疾病诊断 (1)中医诊断标准:参照“普通高等教育十一五国家级规划教材”《推拿学》(范炳华主编,中国中医药出版社,2008年)。 (2)西医诊断标准:参照《软组织损伤学》(张万福主编,天津科学技术出版社,1993年)。 2.病期诊断 (1)急性期 (2)缓解期 (3)康复期 3.证候诊断 参照国家中医重点专科胸椎错缝(胸椎后关节紊乱)协作组制定的“胸椎错缝(胸椎后关节紊乱)中医诊疗方案”。 胸椎错缝(胸椎后关节紊乱)临床常见证候: 气滞血瘀证 风寒湿痹证 (三)治疗方案的选择 参照国家中医重点专科胸椎错缝(胸椎后关节紊乱)协作组制定的“胸椎错缝(胸椎后关节紊乱)中医诊疗方案”。 1.诊断明确,第一诊断为胸椎错缝(胸椎后关节紊乱)。 2.患者适合并接受中医治疗。 (四)标准治疗时间为≤14天 (五)进入路径标准 1.第一诊断必须符合胸椎错缝(胸椎后关节紊乱)的患者。 2.有以下情况者不能进入临床路径:有脊柱节段手术指征者;颈胸部肿瘤或结核者;治疗部位有严重皮肤损伤或皮肤病者;曾经接受胸椎手术治疗或胸椎畸形者;重度骨质疏松症;强直性脊柱炎;风湿性疾病等。 3.患者同时具有其他疾病,但不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入本路径。 (六)中医证候学观察 四诊合参,收集该病种不同证候的主症、次症、体征、舌、脉特点。注意证候的动态变化。 (七)门诊检查项目 1.必需的检查项目 胸椎正侧位X线片。