音韵学常识

- 格式:doc

- 大小:173.00 KB

- 文档页数:7

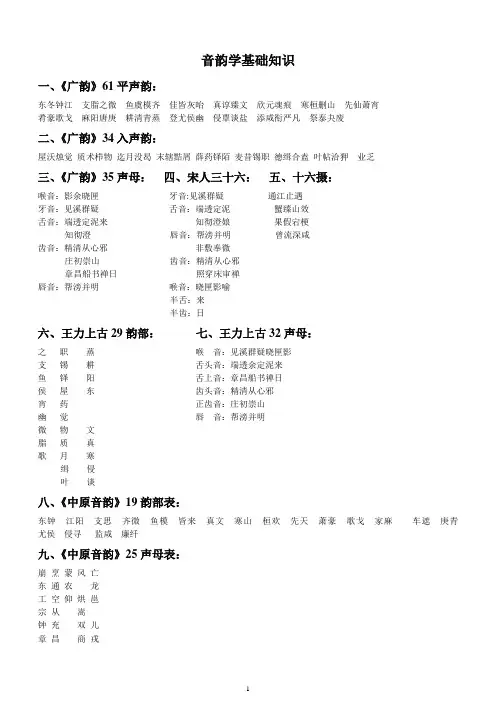

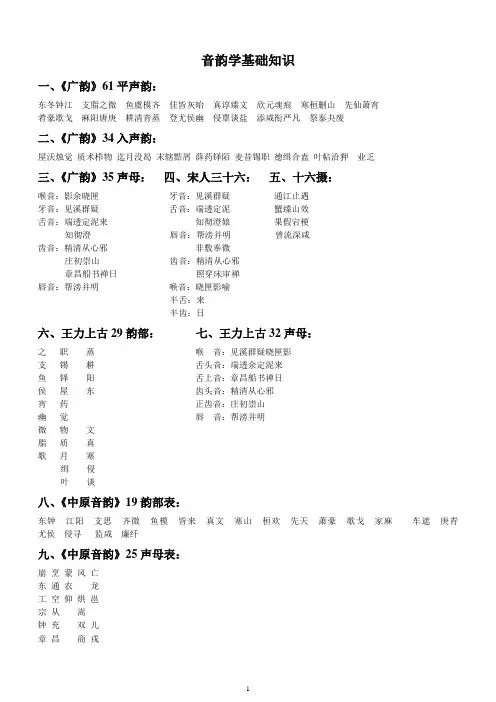

音韵学基础知识一、《广韵》61平声韵:东冬钟江支脂之微鱼虞模齐佳皆灰咍真谆臻文欣元魂痕寒桓删山先仙萧宵肴豪歌戈麻阳唐庚耕清青蒸登尤侯幽侵覃谈盐添咸衔严凡祭泰夬废二、《广韵》34入声韵:屋沃烛觉质术栉物迄月没曷末辖黠屑薛药铎陌麦昔锡职德缉合盍叶帖洽狎业乏三、《广韵》35声母:四、宋人三十六:五、十六摄:喉音:影余晓匣牙音:见溪群疑通江止遇牙音:见溪群疑舌音:端透定泥蟹臻山效舌音:端透定泥来知彻澄娘果假宕梗知彻澄唇音:帮滂并明曾流深咸齿音:精清从心邪非敷奉微庄初崇山齿音:精清从心邪章昌船书禅日照穿床审禅唇音:帮滂并明喉音:晓匣影喻半舌:来半齿:日六、王力上古29韵部:七、王力上古32声母:之职蒸喉音:见溪群疑晓匣影支锡耕舌头音:端透余定泥来鱼铎阳舌上音:章昌船书禅日侯屋东齿头音:精清从心邪宵药正齿音:庄初崇山幽觉唇音:帮滂并明微物文脂质真歌月寒缉侵叶谈八、《中原音韵》19韵部表:东钟江阳支思齐微鱼模皆来真文寒山桓欢先天萧豪歌戈家麻车遮庚青尤侯侵寻监咸廉纤九、《中原音韵》25声母表:崩烹蒙风亡东通农龙工空仰烘邕宗从嵩钟充双儿章昌商戎十、十三辙韵目表中东江阳一七灰堆油求坡梭人辰言前发花乜斜怀来姑苏遥条(俏佳人扭捏出房来,东西南北坐)十一、王力上古30韵部所含《广韵》韵部表注:加[]的韵目指的是该韵在此部,但是该字并不在此部。

十二、等与中古声母关系1、一二三四等俱全的:影晓见溪疑来帮滂并明2、只有一二四等的:匣3、只有一四等的: 端透定泥精清从心4、只有二三等的: 知彻澄娘照穿床审5、只有三四等的: 喻(三等云,四等余)6、只有三等的:群禅日非敷奉微(合口)7、只有四等的:邪十三、等与《广韵》韵部关系表1、一等: 冬模泰灰咍魂痕寒桓豪歌唐登侯覃谈(16)2、一三等:东戈(2)3、二等:江佳皆夬删山肴耕咸衔(10)4、二三等:麻庚(2)5、三等: 钟支脂之微鱼虞祭废真谆臻文欣元仙宵阳清蒸尤侵盐严凡(25)6、四等: 齐先萧青幽添(6)十四、内外转与中古韵部内转通:东冬钟外转江:江止:支脂之微蟹:齐佳皆灰咍祭泰夬废遇:鱼虞模臻:真谆臻文欣魂痕果:歌戈山:元寒桓删山先仙宕:阳唐效:萧宵肴豪曾:蒸登假:麻流:尤侯幽梗:庚耕清青深:侵咸:覃谈盐添咸衔严凡其中:有开无合共四摄:效流深江有合无开共二摄:遇通开合都有共10摄。

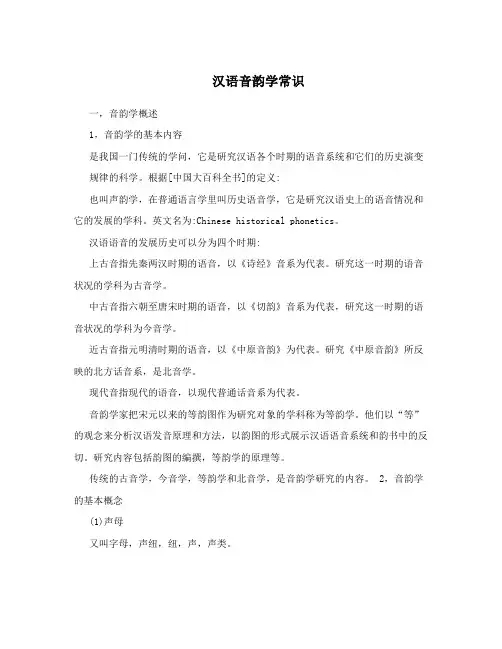

汉语音韵学常识一,音韵学概述1,音韵学的基本内容是我国一门传统的学问,它是研究汉语各个时期的语音系统和它们的历史演变规律的科学。

根据[中国大百科全书]的定义:也叫声韵学,在普通语言学里叫历史语音学,它是研究汉语史上的语音情况和它的发展的学科。

英文名为:Chinese historical phonetics。

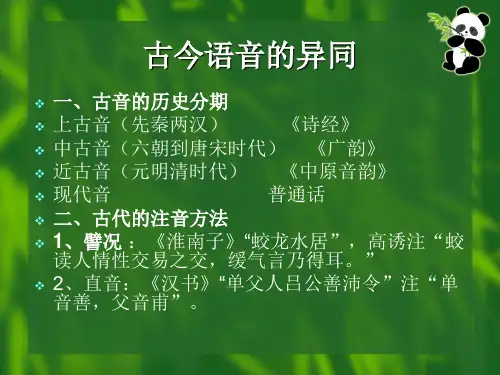

汉语语音的发展历史可以分为四个时期:上古音指先秦两汉时期的语音,以《诗经》音系为代表。

研究这一时期的语音状况的学科为古音学。

中古音指六朝至唐宋时期的语音,以《切韵》音系为代表,研究这一时期的语音状况的学科为今音学。

近古音指元明清时期的语音,以《中原音韵》为代表。

研究《中原音韵》所反映的北方话音系,是北音学。

现代音指现代的语音,以现代普通话音系为代表。

音韵学家把宋元以来的等韵图作为研究对象的学科称为等韵学。

他们以“等”的观念来分析汉语发音原理和方法,以韵图的形式展示汉语语音系统和韵书中的反切。

研究内容包括韵图的编撰,等韵学的原理等。

传统的古音学,今音学,等韵学和北音学,是音韵学研究的内容。

2,音韵学的基本概念(1)声母又叫字母,声纽,纽,声,声类。

字母是声母的代表字,唐朝和尚守温制定了三十字母,宋代学者又增加了六个,补成了三十六个字母。

(2)五音,七音音韵学上按照声母的发音部位把声母分唇,舌,齿,牙,喉五类,又加上半舌音,半齿音为七音。

(3)反切是一种传统的标音方法,较之譬况,读若,直音是较为科学的标音法。

反切的产生,北齐颜之推《颜氏家训?音辞篇》云:“孙叔言创尔雅音义,是汉末人独知反语,至于魏世,此事大行。

”(孙炎,字叔然,名炎)陆德明《经典释文》也说:“孙炎始为反语,魏朝以降渐繁。

”事实上,孙炎以前已有人使用反切了,如东汉服虔注《汉书》“惴,音章瑞反”。

孙炎对反切进行了整理,并编成了〖尔雅音义〗。

反切是两字配合起来切出一个汉字的读音,分反切上字,反切下字和被切字。

黄侃在《音略》中云:“反切之理,上字定其声理,不论其为何韵,下字定其韵律,不论其为何声。

音韵学基础知识一、《广韵》61平声韵:东冬钟江支脂之微鱼虞模齐佳皆灰咍真谆臻文欣元魂痕寒桓删山先仙萧宵肴豪歌戈麻阳唐庚耕清青蒸登尤侯幽侵覃谈盐添咸衔严凡祭泰夬废二、《广韵》34入声韵:屋沃烛觉质术栉物迄月没曷末辖黠屑薛药铎陌麦昔锡职德缉合盍叶帖洽狎业乏三、《广韵》35声母:四、宋人三十六:五、十六摄:喉音:影余晓匣牙音:见溪群疑通江止遇牙音:见溪群疑舌音:端透定泥蟹臻山效舌音:端透定泥来知彻澄娘果假宕梗知彻澄唇音:帮滂并明曾流深咸齿音:精清从心邪非敷奉微庄初崇山齿音:精清从心邪章昌船书禅日照穿床审禅唇音:帮滂并明喉音:晓匣影喻半舌:来半齿:日六、王力上古29韵部:七、王力上古32声母:之职蒸喉音:见溪群疑晓匣影支锡耕舌头音:端透余定泥来鱼铎阳舌上音:章昌船书禅日侯屋东齿头音:精清从心邪宵药正齿音:庄初崇山幽觉唇音:帮滂并明微物文脂质真歌月寒缉侵叶谈八、《中原音韵》19韵部表:东钟江阳支思齐微鱼模皆来真文寒山桓欢先天萧豪歌戈家麻车遮庚青尤侯侵寻监咸廉纤九、《中原音韵》25声母表:崩烹蒙风亡东通农龙工空仰烘邕宗从嵩钟充双儿章昌商戎十、十三辙韵目表中东江阳一七灰堆油求坡梭人辰言前发花乜斜怀来姑苏遥条(俏佳人扭捏出房来,东西南北坐)十一、王力上古30韵部所含《广韵》韵部表十二、等与中古声母关系1、一二三四等俱全的:影晓见溪疑来帮滂并明2、只有一二四等的:匣3、只有一四等的:端透定泥精清从心4、只有二三等的:知彻澄娘照穿床审5、只有三四等的:喻(三等云,四等余)6、只有三等的:群禅日非敷奉微(合口)7、只有四等的:邪十三、等与《广韵》韵部关系表1、一等:冬模泰灰咍魂痕寒桓豪歌唐登侯覃谈(16)2、一三等:东戈(2)3、二等:江佳皆夬删山肴耕咸衔(10)4、二三等:麻庚(2)5、三等:钟支脂之微鱼虞祭废真谆臻文欣元仙宵阳清蒸尤侵盐严凡(25)6、四等:齐先萧青幽添(6)十四、内外转与中古韵部内转通:东冬钟外转江:江止:支脂之微蟹:齐佳皆灰咍祭泰夬废遇:鱼虞模臻:真谆臻文欣魂痕果:歌戈山:元寒桓删山先仙宕:阳唐效:萧宵肴豪曾:蒸登假:麻流:尤侯幽梗:庚耕清青深:侵咸:覃谈盐添咸衔严凡其中:有开无合共四摄:效流深江有合无开共二摄:遇通开合都有共10摄。

音韵常识及诗词格律一音韵学概述1、音韵学音韵学,也叫“声韵学”、“汉语音韵学”,是研究汉语语音古今变化和发展的一门学科。

音韵学的研究对象是古音,古人今天研究古音,只能根据汉字在各自时期的各自读音来研究汉语语音在不同时期的特点,由此了解语音的历史变化与发展。

2、古音韵的历史分期1.上古时期先秦两汉的语音(以诗经为代表)2.中古时期魏晋南北朝至唐宋时期的语音(以陆发言《切韵》音系为代表),现仅存陆发言的残本和北宋陈彭年等编纂的《广韵》3.近古时期元明清时期的语音(以元·周德清的《中原音韵》为代表是现代汉语的直接源头)4.现代时期现代语音(以现代普通话音系为代表)3、古今语音研究的异同:1.共同点:都是以语音为研究对象,且古代的语音是现代语音的源头,对语音的分析都要从结构构成入手。

2.不同点:a.目的不同,现代的语音研究是为了审音、正音、规范语音等;古代音韵的研究是为了解决阅读古书的问题,如古音通假、古书的读音、假借、诗词格律等。

b.研究材料不同,现代有活着的口语材料,古代只有间接的材料,如韵书、韵文、注音等书面材料,这些材料是间接的c.研究方法不同,现代以平面描写为主,古代则更注重纵向表述,古今对比等。

4、音韵学功能1.为了深入了解现代汉语的语音系统2.便于掌握语音演变规律,使语音更加规范化3.利用音韵知识进行方言调查、推广普通话4.可用音韵知识查阅古代的工具书,如《广韵》、《佩文韵府》、《经籍纂诂》、《助字弁略》、《说文通训定声》、《经传释词》等工具书多用音韵编排5.为解读古代文献中的语音问题;如通假字的问题、破读的问题、探讨同源词、古汉语虚词中的通用假借等。

5、可供查阅的音韵书籍1.罗常培《汉语音韵学导论》2.王力《汉语音韵学》3.唐作藩《音韵学教程》4.陈复华《汉语音韵学基础》5.史存直《汉语语音史纲要》6.任铭善《汉语语音史要略》6、关于声母方面的术语1.字母,即声母的代表字。

又称为“声”、“纽”、“声纽”、“音纽”“声类”等名称,所谓“声类”,归纳反切上字的类别就是“声类”;所谓“纽”,即枢纽、关键,古人认为声母是汉字字音的关键和中心。

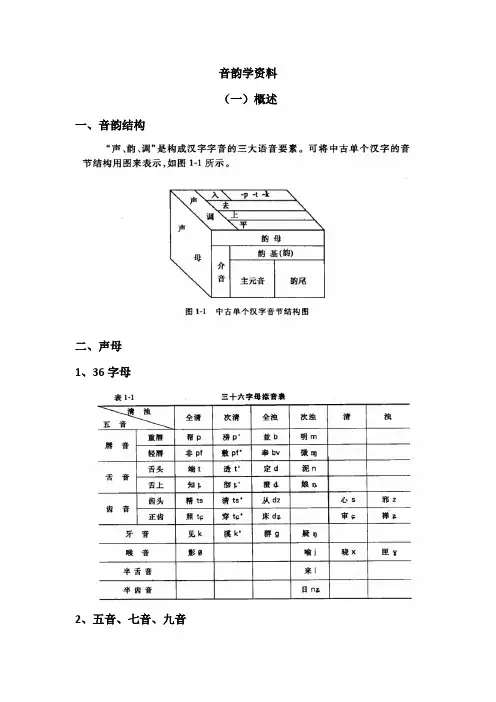

音韵学资料(一)概述一、音韵结构二、声母1、36字母2、五音、七音、九音传统音韵学有“五音、七音、九音”之名,是从声母发音部位来分类的旧名称。

所谓“五音”,就是指“唇、舌、齿、牙、喉”五个发音部位,加上“半舌音、半齿音”,就是所谓“七音”,再将唇音分为重唇音、轻唇音,将舌音分为舌头音、舌上音,将齿音分为齿头音、。

古人缺乏科学的语音学理论,声母发音部位很难得到准确的表述与解释,“五音、七音、九音”之说难免有含混不清和不合理的地方,甚至用五行的“金、木、水、火、土”和音乐中的音阶“宫、商、角、徵、羽”来比附发音部位。

3、清浊传统音韵学“清、浊”的概念也有指韵方面的,但主要是从声母的发音方法来作分辨的。

清浊的区别主要在于声带的颤动与否,发音时声带颤动的就是浊音,发音时声带不颤动的就是清音。

传统音韵学上,声母“清、浊”的概念也不是单一的,一般说来有广义和狭义之分。

《韵镜》以“清”与“次清”相对,以“浊”与“清浊(次浊)”相对,则狭义的“清”是指“全清”,“浊”是指“全浊”。

而广义的“清”是包括“全清、次清”的,广义的“浊”是包括“全浊、次浊”的。

三、韵母1、“韵”及有关概念韵母:韵母由韵头、韵腹、韵尾三部分组成。

韵:韵腹、韵尾、声调韵目:古代韵书中韵的标目,是韵的代表字,也就是韵的名称。

韵类:在传统音韵学中,“声类”是反切上类的分类,“韵类”就是反切下字的分类。

反切下字代表被切字的韵母和声调。

“韵类”是关于韵的最小的概念。

韵部:声调不同,主要元音和韵尾相同(即韵基相同)的,是同一个韵部。

韵摄:“摄”是有关韵的最大的概念。

等韵学家把《广韵》206韵中韵尾相同、韵腹接近的韵归为一类,称为韵摄,把206韵归并为16摄。

从音理上看,同韵摄的各韵主要元音应相近,音节结构有共同之处,尤其是有辅音韵尾时韵尾应相同。

2、两呼和四呼一般认为,明代以前只有开、合两呼。

凡韵头是[u]或者以[u]作为主要元音的叫做“合口呼”,反之,凡韵头不是[u]或者以[u]作为主要元音的就叫做“开口呼”。

音韵学基础知识(一)○反切与韵书(一)古代注音方法:先秦时期,“士”们还没有意识到汉语音韵的特征,还不能把构成汉语音韵的基本要素—声、韵、调剖析开来。

汉语音韵的研究在汉代开始萌芽。

宋·郑樵在《通志·七音略》里批评他们:“汉儒知以说文解字,而不知有‘子’、‘母’,生字为母,从字为子,子母不分,所以失造字之旨” 。

◇古代注音方法:当时的学者对汉字的注音常采用一些粗疏的方法,主要有:1.直音:是借用音同的通晓字直接加以注音。

如《左传》:“次于陘”。

《经典释文》注“陘,音邢”2.读若:主要是借用音近的文字加以注音。

如《说文》:“趹,读若決水之決。

”3.譬况:是在借用音近的文字注音的基础之上,再加以文字说明。

如《吕氏春秋·慎行篇》:“崔纾之子,相与私闀。

”高诱注:“闀,读近鸿,缓气言之。

”又如《释名释天》:“风,兖司豫冀横口合唇言之,…氾也;青徐言凤,蹙口开唇推气言之,…放也,。

”4.反切:反切的产生与佛教在中国的传播有直接关系。

受梵文的影响,魏晋学者终于懂得把汉字字音拆分为“声”、“韵”两部分,分别取两个与声韵相同的汉字加以标音。

反切上字代表声母,反切下字代表韵母。

反切注音方法无疑是当时最为先进的注音方法,它的产生为汉语音韵学研究创造了有利条件,成为辨析声韵调的发音及其类别的重要依据。

何谓反切?“音韵展转相协谓之反,亦作翻;两字相摩以成声韵谓之切,其实一也.”如:红, 胡笼切攀, 普班切劝, 去愿切唐, 徒郎切刊, 苦寒切毁, 许委切音韵学基础知识(二)韵书简述:韵书,是汉魏以后,继反切注音法出现之后产生的一种字书。

它的编排体例是:凡同一韵的字收集在一起,用反切注音,并注明字义,再按照“韵”的先后排列,取其中一个代表字作为韵目。

以《广韵》东韵为例:东,东方也。

…德红切。

十七。

菄鸫倲蝀……同,齐也。

…徒红切。

四十五。

……古代韵书,本来是为方便写作诗文而编录。

由于它是当时汉字实际语音的书面描写,真实地保留了汉字在一定历史时期的语音面貌,因而韵书又成为研究古代实际语音的重要工具。

第二章音韵学的基本知识第一节汉语音韵结构特点学习音韵学,首先要分析汉字的字音,要了解汉语音韵结构特点。

使用拼音文字的印欧语言,分析语音一般以音素为分析单位。

汉字的语音分析以音节为单位。

什麽叫音节呢?一个字就是一个音节,一个音节写下来也就是一个字,所以汉字是文字单位,也是语音单位。

特殊:有时有的词有轻音或儿化.传统音韵学分析字音的方法,一般是把每个字音分成两个部分:前一部分叫做“声”,後一部分叫做“韵”还有一个很重要的东西是贯穿在整个字音上的,那就是音高,即字调。

一个字音一般都可以分析为声母、韵母、声调三个部分。

语音学上,韵头又叫介音,韵腹也称主要元音,韵尾指收音。

汉字字音结构有八种情况。

从这八种情况可以看出以下特点:第一,每一个字音最多只能缺少三个成分;第二,韵腹(主要元音)和声调是每个字音必备的成分,不可缺少;第三,声母、韵头和韵尾,并不是每个字音非有不可的成分。

汉语音韵学上没有声母称作零声母。

(语言学上看成一个音位)这三点是现代汉语语音结构的基本原则和特点。

第二节反切“反切”是一种注音方法;它是用两个汉字注出另一个汉字的读音,也是古代对汉字字音结构的分析,已有科学的认识。

古代直行书写,反切的两个字一个在上,一个在下。

反切的基本原理:上字取声,下字取韵,调。

反切上字简称为切上字,反切下字简称为切下字,“?”称为被切字。

反切的原理跟拼音基本相同。

但是反切的拼音方法跟拼音文字(音素文字)的拼音方法不一样.早期反切用字都是任意的,只要与被切字同声母的字都可以拿来作切上字,只要与被切字同韵母的都可以拿来作切下字。

反切注音在汉字的注音法上是一大进步。

因为在汉魏以前,汉字注音一般都是采取打比方的方法,叫做“譬况”。

如《淮南子·地形训》:“其地宜黍,多旄犀。

”东汉高诱注:‘旄读绸缪之缪,急气言乃得之。

”如《淮南子·原道训》:“蛟龙水居。

”高诱注:“蛟读人情性交易之交,缓气言乃得耳。

”这种打比方的注音方法不准确。

汉语音韵学常识2008-08-17 15:09一,音韵学概述1,音韵学的基本内容是我国一门传统的学问,它是研究汉语各个时期的语音系统和它们的历史演变规律的科学。

根据[中国大百科全书]的定义:也叫声韵学,在普通语言学里叫历史语音学,它是研究汉语史上的语音情况和它的发展的学科。

英文名为:Chinese historical phonetics。

汉语语音的发展历史可以分为四个时期:上古音指先秦两汉时期的语音,以《诗经》音系为代表。

研究这一时期的语音状况的学科为古音学。

中古音指六朝至唐宋时期的语音,以《切韵》音系为代表,研究这一时期的语音状况的学科为今音学。

近古音指元明清时期的语音,以《中原音韵》为代表。

研究《中原音韵》所反映的北方话音系,是北音学。

现代音指现代的语音,以现代普通话音系为代表。

音韵学家把宋元以来的等韵图作为研究对象的学科称为等韵学。

他们以“等”的观念来分析汉语发音原理和方法,以韵图的形式展示汉语语音系统和韵书中的反切。

研究内容包括韵图的编撰,等韵学的原理等。

传统的古音学,今音学,等韵学和北音学,是音韵学研究的内容。

2,音韵学的基本概念(1)声母又叫字母,声纽,纽,声,声类。

字母是声母的代表字,唐朝和尚守温制定了三十字母,宋代学者又增加了六个,补成了三十六个字母。

(2)五音,七音音韵学上按照声母的发音部位把声母分唇,舌,齿,牙,喉五类,又加上半舌音,半齿音为七音。

(3)反切是一种传统的标音方法,较之譬况,读若,直音是较为科学的标音法。

反切的产生,北齐颜之推《颜氏家训·音辞篇》云:“孙叔言创尔雅音义,是汉末人独知反语,至于魏世,此事大行。

”(孙炎,字叔然,名炎)陆德明《经典释文》也说:“孙炎始为反语,魏朝以降渐繁。

”事实上,孙炎以前已有人使用反切了,如东汉服虔注《汉书》“惴,音章瑞反”。

孙炎对反切进行了整理,并编成了〖尔雅音义〗。

反切是两字配合起来切出一个汉字的读音,分反切上字,反切下字和被切字。

第一节音韵学概述一、音韵学的内容(1)什么音韵学音韵学,也叫“声韵学”、“汉语音韵学”,是中国传统语言学的一个门类,是研究汉语语音古今沿革的一门学科,它对各时期汉语音系进行音类的分析和音值的构拟。

(2)音韵学的研究对象。

古人己经作古,今天研究古音,只能根据汉字在不同时期的不同读音来研究汉语语音不同时期的特点,进而了解语音的历史变化。

(3)古音韵的历史分期:大致可为四个时期:a、上古时期先秦两汉的语音,以《诗经》音系为代表,称为古音学。

b、中古时期魏晋南北朝至唐宋时期的语音,以陆发言的《切韵》音系为代表,陆书只存残卷,现存北宋陈彭年等编的《广韵》保存了它的原貌,称为今音学。

c、近古时期元明清时期的语音,以元·周德清的《中原音韵》为代表,它是现代汉语的直接源头。

d、现代时期现代语音,以现代普通话音系为代表。

在宋元时期,有些音韵学者以图表的形式分析韵书中的反切,展示汉语语音系统,形成一门学科,称为等韵学。

如《韵镜》、《七音略》等。

(4)古今语音研究的异同:共同点,都是以语音为研究对象,且古代的语音是现代语音的源头,对语音的分析都要从结构构成入手。

不同点,一是目的不同,现代的语音研究是为了审音、正音、规范语音等;古代音韵的研究是为了解决阅读古书的问题,如古音通假、古书的读音、假借、诗词格律等。

二是研究材料不同,现代有活着的口语材料,古代只有间接的材料,如韵书、韵文、注音等书面材料,这些材料是间接的。

三是研究方法不同,现代以平面描写为主,古代则更注重纵向表述,古今对比等。

(5)音韵学的功用笫一、为了深入了解现代汉语的语音系统;例如:“家、见、间、解”等字在有些方言中读“g”声母,古代的四声与现代汉语四声为何不同?第二、便于掌握语音演变规律,使语音更加规范化;例如:异读词审音问题,缔(di)(ti)二音,《广韵》属霁韵,与弟、第、递同,故读(di);械(xie)(gai)二音,《广韵》胡介切,属于匣母,齐齿呼,应读细音;疾有阳平、去声二音,《广韵》秦悉切,属于全浊从母,入声当读阳平;普通话异读词审音表正是根据古今音变规律进行审读的。

音韵学知识一.音韻學概述1,音韻學的基本內容是我國一門傳統的學問,它是研究漢語各個時期的語音系統和它們的歷史演變規律的科學。

根據[中國大百科全書]的定義:也叫聲韻學,在普通語言學裡叫歷史語音學,它是研究漢語史上的語音情況和它的發展的學科。

英文名為:Chinese historical phonetics。

漢語語音的發展歷史可以分為四個時期:上古音指先秦兩漢時期的語音,以《詩經》音系為代表。

研究這一時期的語音狀況的學科為古音學。

中古音指六朝至唐宋時期的語音,以《切韻》音系為代表,研究這一時期的語音狀況的學科為今音學。

近古音指元明清時期的語音,以《中原音韻》為代表。

研究《中原音韻》所反映的北方話音系,是北音學。

現代音指現代的語音,以現代普通話音系為代表。

音韻學家把宋元以來的等韻圖作為研究對象的學科稱為等韻學。

他們以「等」的觀念來分析漢語發音原理和方法,以韻圖的形式展示漢語語音系統和韻書中的反切。

研究內容包括韻圖的編撰,等韻學的原理等。

傳統的古音學,今音學,等韻學和北音學,是音韻學研究的內容。

2,音韻學的基本概念(1)聲母又叫字母,聲紐,紐,聲,聲類。

字母是聲母的代表字,唐朝和尚守溫制定了三十字母,宋代學者又增加了六個,補成了三十六個字母。

(2)五音,七音音韻學上按照聲母的發音部位把聲母分唇,舌,齒,牙,喉五類,又加上半舌音,半齒音為七音。

(3)反切是一種傳統的標音方法,較之譬況,讀若,直音是較為科學的標音法。

反切的產生,北齊顏之推《顏氏家訓·音辭篇》云:「孫叔言創爾雅音義,是漢末人獨知反語,至於魏世,此事大行。

」(孫炎,字叔然,名炎)陸德明《經典釋文》也說:「孫炎始為反語,魏朝以降漸繁。

」事實上,孫炎以前已有人使用反切了,如東漢服虔注《漢書》「惴,音章瑞反」。

孫炎對反切進行了整理,並編成了【爾雅音義】。

反切是兩字配合起來切出一個漢字的讀音,分反切上字,反切下字和被切字。

黃侃在《音略》中云:「反切之理,上字定其聲理,不論其為何韻,下字定其韻律,不論其為何聲。

音韻學常識一、概述1、什麼是音韻學音韻學,也叫“聲韻學”、“漢語音韻學”。

是中國傳統語文學的一個門類,是研究漢語語音古今沿革的一門學科。

中國傳統的語文學(小學)包括文字學、音韻學和訓詁學。

2、音韻學的研究物件我們今天研究古代語音,只能根據單個漢字在歷史時期的不同讀音,進而瞭解語音的歷史變化。

3、古音韻的歷史分期1)上古時期:先秦兩漢時的語音,以《詩經》音為代表。

2)中古時期:魏晉南北朝至唐宋時代語音,以《切韻》為代表。

3)近古時期:元明清時的語音,元·周德清《中原音韻》為代表。

4、音韻學的功用1)對古代漢語的意義A、明語法:音韻學上的“破讀”和“如字”術語,實際上就是指通過語音屈折變化以表現不同的詞性或詞義。

如,孟嘗君怪其疾也,衣冠而見之,曰:“責畢收乎?來何疾也?”破讀/讀破:“yì,動詞,‘穿(衣)’;guàn,動詞,‘戴(帽子)’”。

如字:“yī,名詞,‘衣服’;guān,名詞,‘帽子’”。

又如:“Contrast,重音在前,名詞,‘對比、對照’;Contrast,重音移後,動詞,‘使對比、使對照’。

”(詞法上的屈折變化)B、知構詞:通過語音的學習,可以瞭解古漢語中雙聲、疊韻等構詞法則,就不容易誤解詞義。

如:逶迤(w ēi yí),道路彎曲而長(=委迤=委蛇=蜲蛇=委佗=委它=委侈=委陀=委維=委隨=委移=逶移=逶夷=逶隨=逶迂=……)。

連綿詞——因聲求義:a、“望洋興嘆”,《論衡·骨相》:“武帝望陽”,《莊子·秋水》:“望洋向若而歎”。

解釋有“望視太陽、望著海洋、仰視貌、遠視貌”的意思,類推:“望×興歎”,如“望書興歎”、“望題興歎”。

疊韻連綿詞,“望洋:望羊、望陽、望佯、盳洋”——仰視的樣子/迷惘直視的樣子。

b、“猶豫”,解釋1:猶是犬名。

人將犬行,犬好豫在人前,待人不得,又來迎候,如此往還,至於終日。

斯乃豫之所以未定也,故稱猶豫(北齊顏之推《顏氏家訓·書證》)。

音韻學常識一、概述1、什麼是音韻學音韻學,也叫“聲韻學”、“漢語音韻學”。

是中國傳統語文學的一個門類,是研究漢語語音古今沿革的一門學科。

中國傳統的語文學(小學)包括文字學、音韻學和訓詁學。

2、音韻學的研究物件我們今天研究古代語音,只能根據單個漢字在歷史時期的不同讀音,進而瞭解語音的歷史變化。

3、古音韻的歷史分期1)上古時期:先秦兩漢時的語音,以《詩經》音為代表。

2)中古時期:魏晉南北朝至唐宋時代語音,以《切韻》為代表。

3)近古時期:元明清時的語音,元·周德清《中原音韻》為代表。

4、音韻學的功用1)對古代漢語的意義A、明語法:音韻學上的“破讀”和“如字”術語,實際上就是指通過語音屈折變化以表現不同的詞性或詞義。

如,孟嘗君怪其疾也,衣冠而見之,曰:“責畢收乎?來何疾也?”破讀/讀破:“yì,動詞,‘穿(衣)’;guàn,動詞,‘戴(帽子)’”。

如字:“yī,名詞,‘衣服’;guān,名詞,‘帽子’”。

又如:“Contrast,重音在前,名詞,‘對比、對照’;Contrast,重音移後,動詞,‘使對比、使對照’。

”(詞法上的屈折變化)B、知構詞:通過語音的學習,可以瞭解古漢語中雙聲、疊韻等構詞法則,就不容易誤解詞義。

如:逶迤(w ēi yí),道路彎曲而長(=委迤=委蛇=蜲蛇=委佗=委它=委侈=委陀=委維=委隨=委移=逶移=逶夷=逶隨=逶迂=……)。

連綿詞——因聲求義:a、“望洋興嘆”,《論衡·骨相》:“武帝望陽”,《莊子·秋水》:“望洋向若而歎”。

解釋有“望視太陽、望著海洋、仰視貌、遠視貌”的意思,類推:“望×興歎”,如“望書興歎”、“望題興歎”。

疊韻連綿詞,“望洋:望羊、望陽、望佯、盳洋”——仰視的樣子/迷惘直視的樣子。

b、“猶豫”,解釋1:猶是犬名。

人將犬行,犬好豫在人前,待人不得,又來迎候,如此往還,至於終日。

斯乃豫之所以未定也,故稱猶豫(北齊顏之推《顏氏家訓·書證》)。

解釋2:猶是犬名,每聞人聲,即豫上樹,久之複下,故曰猶豫。

雙聲連綿詞,“猶豫:猶與、猶預、由豫、猶夷、由夷”——拿不定主意。

c、“貪婪”,至秦則不然,師申商之法,行韓非之說,憎帝王之道,以貪狼為俗,非有文德以教訓於天下也(《漢書·董仲舒傳》)。

解釋1:狼性皆貪,故謂貪為貪狼也(顏師古注)。

解釋2:“貪狼”是“貪狠”的錯誤寫法(晨風、劉永平編《韓詩外轉選譯》)。

“貪狼”一詞在漢代典籍中常見:《鹽鐵論·世務》:“匈奴貪狼,因時而動,乘可而發。

”《漢書·賈山傳》:“秦王貪狼暴虐,殘賊天下。

”《漢書·西域記》:“民剛惡,貪狼無行,多寇盜,最為強國。

”疊韻連綿詞,“貪婪:貪狼、貪惏”——不知足。

C、知通假。

如:疲,勞也。

從皮聲。

罷,遣有罪也,從網,能,言有賢能而入網,而貰遣之。

《國語·吳語》:“今吳民既罷,而大荒薦饑,市無赤米。

”《韓非子·存韓》:“陷銳之卒勤於野戰,負任之旅罷於內攻。

”《漢書·高帝紀》:“丁壯苦軍旅,老弱罷轉餉。

”(古音都為並母歌部)D、知聲訓。

聲訓:用同音或音近的字來解釋詞義的方法,推求字義的來源,說明其命名的原由。

如:漢·劉熙《釋名》:“土,吐也,吐生萬物也。

”“火,化也,消化物也。

”“死,澌也。

”E、知特殊讀音之特殊意義a、或來自他民族,如:單于(chán yú),突厥(tùqiū)。

b、或來自方言,如:蚌埠(bâng bù)。

F、明韻文:韻文之押韻、詩詞曲格律等。

2)對現代漢語的意義A、深入瞭解現代漢語語音系統。

B、掌握語音演變規律,使語音更加規範。

C、進行方言調查、推廣普通話。

二、古今語音的變化1、語音是發展變化的A 、古韻文今天不押韻如,杜甫《登高》風急天高猿嘯哀,渚清沙白鳥飛回;無邊落木蕭蕭下,不盡長江滾滾來;萬里悲秋常作客,百年多病獨登臺;艱難苦恨繁雙鬢,潦倒新停濁酒杯。

(《廣韻》都屬“灰韻”)又如,柳宗元《江雪》李白《越女詞》千山鳥飛絕,萬徑人蹤滅。

長幹吳兒女,眉目厭新月。

孤舟蓑笠翁,獨釣寒江雪。

屐上足如霜,不著鴉頭襪。

(古代都屬入聲韻)B、諧聲字不諧聲(諧聲字就是含有同一個聲符的字)從“禺”得聲的:“遇、寓、隅”,“偶、耦、藕”從“句”得聲的:“拘、駒”,“苟、夠”從“京”得聲的:“景、鯨”,“諒、涼”,“掠”C、反切拼不出該字讀音(用兩個字合起來為一個字注音的方法,如《廣韻》“冬,都宗切”。

)東-德紅切,山-所間切,朝-直遙切。

D、通假字不同音,如《出師表》:“欲信(“信”通“伸”)大義於天下。

”E、異文、重文如:“蒂”又寫作“從艸,帶聲”,以“帶”為聲符;“溯”又寫作“氵斥”,以“斥”為聲符;“梅”又寫作“木某”,以“某”為聲符;“伏羲”又寫作“庖犧”。

2、宋以前“葉韻”說A、梁末沈重的《毛詩音》提出“協句”說。

如,《邶風、燕燕》三章:“燕燕於飛,上下其音。

之子於歸,遠送于南”中的“南”字下注雲:“協句,宜乃林反”。

(南,那含反)B、朱熹《詩集傳》大倡葉音說。

《詩·關睢》:“參差荇菜,左右芼之。

窈窕淑女,鐘鼓樂之。

”清代阮元刻《十三經注疏》附《釋文》:“樂之,音洛,又音嶽。

或雲協韻宜五教反。

”C、唐明皇把《尚書·洪范》“無偏無頗,遵王之義”的“頗”改為“陂”;D、宋·吳才老著《韻補》、《詩補音》、《字學補韻》、《楚辭釋音》,認為古人韻寬,創通轉之說。

3、明代陳弟在《毛詩古音考》中第一次提出了“古今音變”理論:“時有古今,地有南北,字有更革,音有轉移,亦勢所必然。

”三、音韻學的基本概念1、關於聲母的術語1)字母:字母即聲母的代表字。

又稱“聲”、“紐”、“聲紐”、“音紐”“聲類”等。

三十六字母:唐末僧人守溫創三十字母,為:不、芳、並、明、端、透、定、泥、知、徹、澄、見、溪、群、疑、精、清、從、邪、照、穿、審、禪、心、影、曉、匣、喻、來、日。

後人增六,是為三十六字母。

每一字母代表一個“聲”。

相較於現代漢語21聲母,在數量上多出25個。

“三十六字母”相傳為唐朝僧人守溫所創,故又稱為“守溫三十六字母”。

“守溫三十六字母”當出於後人的偽託。

三十六個字母分別代表一個聲母,大致反映了唐宋間的聲母系統。

2)五音、七音:音韻學上按發音部位對聲母進行的分類。

五音——“唇、舌、齒、牙、喉”。

七音——加“半舌、半齒”。

後來唇音分“輕、重”,舌音分“舌頭、舌上”,齒音分“齒頭、正齒”,是為“九音”。

如表所示:3)清濁:傳統音韻學依據聲帶顫動與否對聲母進行的分類。

不顫動者為清音,反之為濁音。

不送氣清音為全清,送氣清音為次清,塞音、塞擦音、擦音為全濁,鼻音、邊音、半母音為次濁。

如表所示:三十六字母(中古後期聲母)表:2、關於韻母方面的術語1)韻:指主要母音、韻尾和聲調相同的音韻類聚。

如:王維的《山居秋暝》空山新雨後,天氣晚來秋。

明月松間照,清泉石上流。

竹喧歸浣女,蓮動下漁舟。

隨意春芳歇,王孫自可留。

(《廣韻》同屬“尤韻”)又如:蘇軾《新城道中》東風知我欲山行,吹斷簷問積雨聲。

嶺上晴雲披絮帽,樹頭初日掛銅鉦。

野桃含笑竹籬短,溪柳自搖沙水清。

西崦人家應最樂,煮葵燒筍餉春耕。

(屬庚韻)2)韻部、韻目A、韻部——押韻字的歸類,即韻書中韻腹和韻尾相同的大類。

B、韻目——韻書中韻部的標目,也就是韻部的代表字。

如《廣韻》中平聲“先”韻,現代讀“-an、-uan、-ian、yan”等韻母的字,如“先、天、千、年、煙、賢、玄、淵”等。

同韻字中領頭字“先”就是韻目。

3、陰聲韻、陽聲韻、入聲韻:根據韻尾不同而對古韻進行的分類。

A、陰聲韻:指開韻尾和母音韻尾的韻B、陽聲韻:指鼻音韻尾的韻(-n、-m、-ng結尾的韻)C、入聲韻:指塞音韻尾的韻([-p]、[-k]、[-t]收尾的韻)4)對轉、旁轉A、對轉——指古音中陰、陽、入聲韻之間相互轉變。

如:陽聲韻失去鼻音韻尾-ng、-n、-m,入聲韻失去塞音韻尾[-k]、[-t]、[-p]就變成了陰聲韻。

反之,陰聲韻增加鼻音韻尾或塞音韻尾,就變為陽聲韻或入聲韻。

B、旁轉——指古音中陰聲和陰聲、陽聲和陽聲、入聲和入聲之間的相互轉變。

如:陽聲韻中ang與ong,主要母音a與o可以轉變。

3、關於聲調方面的術語1)四聲:平、上、去、入四種聲調。

2、平仄、舒促A、平仄——舊體詩賦及駢文中把所使用的字音分為平聲和上去入聲兩類,平即平聲,仄即上去入聲,平聲與仄聲相互調節,使聲調和協,謂之調平仄。

B、舒促——促指入聲,因其發音短促而得名,舒指平上去三聲。

四、上古漢語語音1、上古漢語的聲母1)古無輕唇音(錢大昕),如:伏羲——庖羲;費,舊讀bi,“費”屬敷母;阿房宮,音e páng gōng,秦宮名,“房”屬奉母。

2)古無舌上音(錢大昕)A、娘、日二紐歸泥說(章丙麟)B、喻三歸匣、喻四歸定說(曾運乾《喻母古讀考》)唇音:1、幫(非);2、滂(敷);3、並(奉);4、明(微)舌音:5、端(知);6、透(徹);7、定(澄);8、喻[甲];9、泥(娘);10、來;11、照[甲];12、穿[甲] ;13、床[甲];14、審[甲];15、禪;16、日齒音:17、精;18、清;19、從;20、心;21、邪;22、照[乙];23、穿[乙];24、床[乙];25、審[乙]牙音:26、見;27、溪;28、群;29、疑喉音:30、曉;31、匣(喻乙);32、影2、上古漢語的韻母上古韻部音值表:3、上古漢語的聲調:中古的調類共有四個,即平上去入四聲。

關於中古四個調類的調值現在則無從得知。

上古漢語聲調到底有幾類,尚無定論。

1)古今四聲的變化規律:A、平分陰陽:古清聲母平聲字今讀陰平,古濁聲母的平聲字今讀陽平。

B、濁上變去:即全濁上聲變去聲。

C、入派三聲:即全濁聲母變陽平,次濁聲母變去聲,清聲母變上聲。

2)掌握古入聲字的方法A、所有陽聲韻的字不是入聲字。

B、聲母是“d、b、g、z、j、zh”的陽平字是古入聲字。

C、“ue”韻母的字大都來自古入聲。

D、“uo”與“zh、ch、sh”相拼是古入聲。

E、“e”與端、精組相拼是古入聲字。

F、“ie”和幫、端組相拼是古入聲。

G、“f、z、c、s”和“a”相拼是古入聲字。

五、中古漢語語音《廣韻》的產生:北宋初年,陳彭年、丘雍等人奉皇帝的詔令據《切韻》及唐人的增訂本對《切韻》進行了修訂。

修訂本于真宗景德四年(西元1007年)完成,是為《大宋重修廣韻》,簡稱《廣韻》。

這是第一部官修性質的韻書,是《切韻》最重要的增訂本。

《廣韻》是一部韻書, 它只向我們展示了中古音的韻部和聲調,而沒有直接告訴我們中古有多少聲母和韻母(反切注音)。